Попова В.Г Социальная защита населения в регионе

Подождите немного. Документ загружается.

Самокритичными оказалось всего 2,3% экспертов.

Причины безнадзорности эксперты связывают с неомальтузианским мотивом бедности и нищеты

родителей, не способных прокормить и воспитать своих детей (80 %). Особенно часто этот мотив звучит у

женщин. Это говорит о том. что программа борьбы с бедностью и нищетой в области должна органически

включать в себя цели профилактики безнадзорности.

На втором месте — указания на отчужденность детей от родителей, одиночество ребенка в семье. Этот

мотив отметил лишь каждый второй из всех экспертов, у мужчин — лишь каждый третий. Каждый второй из

мужчин-экспертов связывает рост безнадзорности с криминализацией общества и 43% — с отсутствием сильного

закона о профилактике безнадзорности в России. Следует указать на то, что участившиеся отказы матерей от

новорожденных мужчины вообще не принимал ют во внимание. На четвертом месте фигурируют ссылки на

упадок и разрушение детской инфраструктуры общества. Перевес женщин в этих ответах почти двукратный.

Каждый четвертый эксперт и у мужчин, и у женщин указал на недобросовестное финансирование детских

программ. Действительно, следует задуматься, почему национальная детская программа "Дети России" оказалась

бессильной перед проблемой безнадзорности? Вероятная причина заключается в том, что национальная детская

программа была профинансирована лишь в половинных размерах.

На внесемейную занятость супругов указало всего 8% опрошенных (у мужчин всего 3 /о), на внутреннюю

склонность подростков к побегам и бродяжничеству — столько же. Только каждый десятый из экспертов

отметил значение проблемы насилия и унижения детей в семье как причину безнадзорности.

На первый план выдвигается проблема неблагоприятной социально-экономической конъюнктуры

воспитания и содержания детей, в то же время важнейшие глубинные социо-культурные процессы не

оцениваются экспертами в должной мере серьезно за исключением синдрома одиночества ребенка в семье.

Ведущими, по оценкам экспертов, оказались экономические, финансовые и организационные проблемы, тогда

как психологические, социокультурные, реабилитацией -ные — в тени.

Статистика контингентов в детских домах и оценки экспертами причин, побуждающих рост

безнадзорности, противоречат друг другу. Так, проведенное в 1995 г. в Екатеринбурге обследование обнаружило,

в дошкольных детских домах детей, насильно изъятых из неблагополучных семей в связи с антиобщественным

поведением родителей (алкоголизм, бродяжничество, тунеядство, наркомания и т.п.), или так называемые

"социальные сироты" — более 75 /о. А вот дети из малообеспеченных семей (дети, переданные на попечение

государства в связи с материальными трудностями при сохранении родительских прав) составили лишь 10 /о,

столько же — отказные дети, поступающие из Домов малютки, сироты, лишившиеся обоих родителей — всего

5 /о. В детских домах для школьников число обитателей на много превышает воспитанников дошкольных домов.

Основная масса детей попадает в детский дом уже после 7 лет, причем часто психологически, соматически и

интеллектуально надломленными. И здесь преобладают "социальные сироты" — 69%, тогда как дети,

лишившиеся родителей, составили лишь десятую часть. Точно такая же структура воспитанников среди детей,

поступающих и в приюты, но группа детей, попавших в приют по заявлению родителей по причинам мате-

риальным, жилищным, инвалидности родителей или их болезни, достигает пятой части.

Экспертам было предложено определить основные причины серьезных трудностей в деятельности КДН.

Эксперты указали на следующие причины трудностей в работе КДН и ЗП области (табл. 9).

Из таблицы хорошо видно, что затронувший судьбу КДН конфликт между муниципальной и областной

властью не выпячивается экспертами в качестве основной причины ухудшения работы КДН в новых

постсоветских условиях. На первом плане у опрошенных проблема нехватки штатов, финансирования,

оргресурсов и методического обеспечения комиссий. Дефицит денег и штатов прежде всего беспокоит мужчин-

экспертов. У женщин имеет место склонность заострять большее внимание на организационных неурядицах,

слабости профессиональной подготовки работников КДН, плохом методическом обеспечении.

К условиям эффективной работы КДН эксперты отнесли прежде всего четкое разграничение функций,

задач форм работы исполнительной власти на уровне субъектами Федерации и муниципального образования в

деле профилактики безнадзорности (64%).

Особо выделено это требование женщинами- экспертам. (67%). В менее представительной группе мужчин

экспертов это требование все-таки на втором плане (57%), a в первом (60%) — подготовка и принятие

Федерального закона "О государственной системе профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних". Аналогичные законы уже приняты рядом субъектов РФ. Поэтов предложение о

разработке и принятии областного Закон! "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите из прав" в

Свердловской области экспертами указывается в целом в третью очередь, особенно мужчинами. У женщвд чаще

имели место ссылки на совершенствование работы и методическому обеспечению. Каждый четвертый эксперт от

метил требование усиления оценки правительством области работы каждого звена в системе профилактики

безнадзорности со стороны областного правительства.

Основные выводы. К факторам решения проблем безнадзорности эксперты отнесли прежде всего

оздоровление социально-экономической ситуации в стране, ужесточение спроса с родителей за воспитание детей

в семье, финансовую поддержку мероприятий КДН, совершенствован» нормативно-правовой базы, укрепление и

развитие сети специализированных учреждений и служб для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной

реабилитации, организацию среды внешкольного и внесемейного общения детей.

Безусловное снижение уровня жизни не менее трети (а по ряду территорий и двух третей) семей и

одиноких, в основном представленных пожилыми, признано даже самим Д президентом в своем последнем

послании Совету Федерации РФ. В таких условиях затруднения в достижении основной и главной цели

социальной политики и утрата привлекательности образа социального государства приходят d противоречие с

91

целями демографической, миграционной молодежной и семейной политики, как самостоятельных подсистем

деятельности государства и иных субъектов общества.

Усиливается отчуждение между социальными аутсайдерами и обществом, неблагополучной семьей

акцентирующими свои усилия на собственном выживании и самосохранении. Значительную часть среди

социальных аутсайдеров составляют лица детского возраста. Противоречие в положении детей и пожилых

усиливается не только дефицитом ресурсов и средств к существованию, но и спецификой системы социального

обеспечения в большей степени, хотя и столь же неэффективно при наличии инфляции защищающей пожилых,

как и детей. К тому же дети и в дорыночных, и в постсоветских условиях по стоимости жизни превосходят

"стариков", но не имеют собственных сбережений, накоплений и трудового вклада в общую копилку ценностей.

Негласно подразумевается, что в ситуации утраты эффективной системы поддержки семей с детьми именно

семья должна неукоснительно продолжать выполнять не только репродуктивную, но и воспитательную функцию

и занимать пространства, оставленные государством на месте остатков былой детской инфраструктуры,

социального, образовательного, культурного и медицинского сервиса, не поддающегося приватизации.

Если богатые и состоятельные семьи еще способны найти на рынке средства к существованию,

образованию, рекреации (что, однако, не является абсолютным правилом из-за наличия социально-

психологических проблем между родителями и детьми), то бедные и особенно нищие слои населения (имеющие

средств менее половины существующего прожиточного минимума) нередко рекрутируют в общество и

криминальную среду целые армии "генералов песчаных карьеров".

Небрежное отношение к молодежной политике и к проблемам защиты прав детей, отданных на откуп

феминистическим группировкам, усилит неконтролируемые миграционные потоки беспризорников и поощрит в

свою очередь отток талантливой и образованной молодежи за пределы государства. Правовые и запретительные

меры в этой ситуации лишь увеличивают численность противостоящих друг другу полицейских" и малолетних

"гангстеров". Кардинальное решение проблемы связано не только с повышением уровня жизни семей и хотя бы

нормализацией выплаты зарплаты, пенсий и детских пособий, но с выбором модели социальной политики.

Почти официальный отход Правительства РФ от пронаталистической политики, отсутствие эффективной

системы защиты прав ребенка являются симптоматичным для специалистов по делам молодежи и

безнадзорности детей. Правительство делает титанические усилия, чтобы угодить пожилым и снять социальную

напряженность среди пенсионеров, объединяющихся уже в политические "пенсионные" союзы. Кроме того от

благосклонности пожилых и престарелых зависит расклад голосов при голосованиях различного уровня и

обладание властными полномочиями. Дети в такой ситуации неправомочны и являются лишь объектом

социальной и иной политики (впрочем, как и семья).

Отчужденность и несостоятельность семьи и детей как субъектов права остается скрытой и очень острой

проблемой не только для России, но и для экономически развитых стран. Выбор "шведской" модели с ее

приоритетами в пользу послерабочих возрастных групп населения и фактическое игнорирование прав ребенка в

российских условиях создаст грандиозную, неподвластную даже духовенству армию молодых пауперов, готовых

на все — от анархии до жесткой национальной диктатуры. Характерно, что озабоченность проблемой

беспризорности выказывает не столько Центр, сколько регионы и конкретные территории и города. В силу того,

что "на местах" интерес к безнадзорности детей имеет силу жизненной необходимости.

В ситуации кризиса наглядно проявилось подлинное отношение общества и государства к детям. К тому

же надо учесть специфику вхождения ребенка в социум, особенности его социализации и интериоризации

внешних связей, отношений в свое сознание, деятельность, общение, что уже само по себе создает основу

конфликта на уровнях микро-, мезо- и макросреды.

Одна из несомненных причин — ограничение рождаемости и увеличение масштабов отказничества, среди

которых на первом месте страх родителей перед будущим, недостаток доходов и отсутствие жилья и занятости

(см. программы занятости, доходов и жилищного строительства, стабилизации положения в стране).

Совершенно недооценивается роль некоммерческой социальной рекламы родительства, которая могла бы

привлечь весьма влиятельных спонсоров и заказчиков на всех уровнях.

Основным направлением остается социальная работа с семьей, с родителями. Концептуально объектом

исследования является процесс взаимодействия, взаимообмена материальными и духовными ценностями между

старшими и младшими поколениями в семье, тогда как определенное количество сирот и безнадзорных детей в

силу естественных осечек социальных технологий и по иным "форс-мажорным" обстоятельствам будет

наблюдаться и составлять от 5 до 10% от существующего уровня. В самом широком аспекте проблема

безнадзорности действительно связана с особенностями социализации личности на этапе детства и, это нельзя не

учитывать, на этапе родительства в силу коррекции поведения под влиянием жизненных обстоятельств и

изменения особенностей менталитета, поведения, накопления жизненного опыта, состояния здоровья отдельного

человека, целых социальных групп. Укрепление социального и правового статуса семьи как института и

социальной ценности — глобальная задача цивилизационного плана.

92

5.7. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Формирующиеся в настоящее время учреждения социального обслуживания семьи и детей, к которым

относятся специализированные учреждения для несовершеннолетних, отражают новую тенденцию в

государственной семейной политике, характеризующуюся прежде всего своей направленностью на укрепление

семьи и семейных отношений.

Обострение проблем, связанных с обеспечением выживания, защиты и развития детей в условиях

современной социально-экономической ситуации, а также осознание того факта, что сформированная ранее

система государственного воспитания детей, пришедшая из времен, когда коллективистские методы воспитания

являлись приоритетными, не может в должной мере осуществлять функции социализации и воспитания ребенка,

привело к необходимости создания учреждений нового типа.

На начало 1997 года в России действовало 573 специализированных учреждения для несовершеннолетних,

тогда как в 1994 году их было всего 30. Наиболее распространенным видом учреждений являются социальные

приюты (390 от общего числа учреждений), предназначенные для временного проживания и социальной

реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей, которые нуждаются в экстремальной социальной

помощи. Обратим внимание на динамику в развитии специализированных учреждений для несовершеннолетних,

нуждающихся в социальной реабилитации (см. табл. 10).

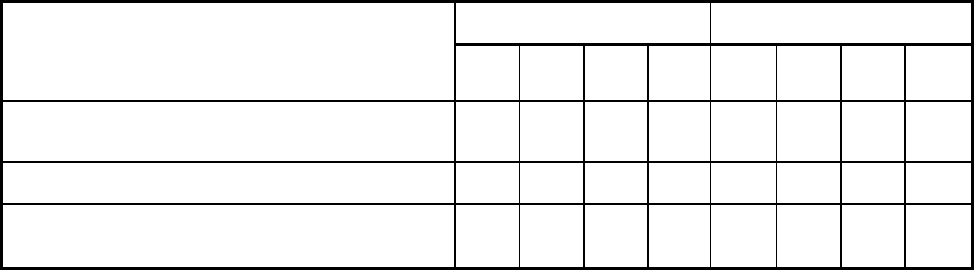

Таблица 10

Динамика развития специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в

социальной реабилитации

Виды учреждении

РФ Свердловская область

1994 1995 1996 1997 1994 1995 1996 1997

1. Социально-реабилитационный центр для не-

совершеннолетних

7 61 116 159 6 12 12 18

2. Социальный приют для детей и подростков 22 173 311 390 4 15 19 21

3. Центр помощи детям, оставшимся без попечения

родителей

1 25 23 24 1 1

Организационная структура их деятельности, рекомендованная федеральными нормами, указывает на те

задачи, которые решаются данными учреждениями: диагностика социальной дезадаптации ребенка, реализация

программ социальной реабилитации, оказание семье и ребенку правовой помощи, восстановление утраченных

семейных связей и др. (см. схему 1).

В структуре социально-реабилитационных центров, в отличие от приютов, предусмотрено наличие

реабилитационных групп дневного пребывания. Реабилитационная работа в режиме службы посещения более

предпочтительна, т.к. позволяет не разлучать ребенка с семьей. Такая форма работы только начинает развиваться

в Свердловской области и целесообразна она тогда, когда отсутствует угроза пребывания ребенка в семье, т.е.

речь в большей степени идет о превентивной работе при незначительной социальной запущенности клиента

социальной службы.

В качестве учреждений, которые успешно работают с группами дневного пребывания, используют другие

формы нестационарного обслуживания, следует назвать центр медико-социальной реабилитации

Железнодорожного р-на г. Екатеринбурга, где создано отделение "Семья" для оказания психотерапевтической

помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также членам их семей; работает

мини-пекарня, где заняты дети из проблемных семей; есть служба "телефона доверия" (см. схему 2). Подобные

службы имеются в ряде других территорий.

Практика работы показала, что созданные в соответствии с установленными нормативами структуры

учреждений не всегда являются оптимальными по отношению к изменяющимся условиям внешней среды и

требуют переосмысления. В целях исключения дублирования, оптимальности функционирования, экономии

средств, комплексности подхода, данные учреждения берут функции других учреждений, которые из-за сложной

экономической ситуации необходимо создавать в территории, тем самым приобретая статус территориального

центра, а значит большие возможности для решения актуальных социальных проблем; таким образом,

наметилась тенденция трансформирования учреждений с учетом складывающейся ситуации и аккумулиального

обслуживания — центры помощи семье и детям, т.е. линейно-функциональная структура перерастает в

дивизиональную, а при определенных условиях — программно-целевую, матричную.

В отличие от действующих крупномасштабных государственных учреждений длительного пребывания

детей (детский дом), характерным для учреждений социального обслуживания семьи и детей является то, что они

призваны играть роль механизма быстрого реагирования на сложившуюся негативную ситуацию, т.к. часто речь

идет о необходимости оказания ребенку экстренной помощи, а это предполагает работу по принципу "открытых

дверей", когда ребенок может самостоятельно обратиться в учреждение и его беспрепятственно туда помещают,

93

не требуя каких-либо документов, а также официального направления управомоченных органов, таким образом

система помещения ребенка в специализированное учреждение предельно упрощена; необходимые документы,

подтверждающие личность ребенка, его семейное положение, состояние здоровья и другие, запрашиваются ра-

ботником социально-правовой службы учреждения уже после принятия ребенка на обслуживание, в т.ч.

стационарное. Если говорить о действующих интернатных учреждениях, то для того, чтобы поместить туда

ребенка, требуется предварительно собрать до 16 видов документов, что, естественно, не позволяет оперативно

решить проблему устройства ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации.

Дети, поступающие в социально-реабилитационное учреждение, пережили немало потрясений:

безразличное отношение окружающих, жестокое обращение, алкоголизм, тунеядство родителей и т.д.,

результатом чего, как правило, является утрата социальных связей с семьей, школой, отчуждение от труда,

резкое ухудшение нервно-психического здоровья детей. Причиной поступления ребенка в учреждение социаль-

ного обслуживания являются различные факторы семейного неблагополучия. Так, в течение 1997 г. в приюты и

социально-реабилитационные центры поступило 2596 несовершеннолетних, в т.ч.:

- вследствие уклонения родителей от воспитания — 919 человек, или 35 /о;

- вследствие длительного отсутствия родителей, в т.ч. в связи с осуждением — 246 человек, или 9%;

- вследствие лишения родителей родительских прав — 219 человек, или 8%;

- вследствие болезни родителей — 213 человек, или 8%;

- вследствие отсутствия родителей (круглые сироты) — 89 человек, или 3%.

Таким образом, одна треть несовершеннолетних поступают в учреждения из семей, где родители в силу

тех или иных обстоятельств устраняются от выполнения родительских обязанностей.

Реабилитационная работа — основное звено в деятельности специализированных учреждений для

несовершеннолетних, ее целью является восстановление нарушенных межличностных отношений,

восстановление или компенсация утраченных семейных связей.

Для разработки программ реабилитации ребенка важно иметь максимум данных о психологическом и

физическом его развитии, уровне образования, социальных связях. Установлением и выявлением всех этих

параметров занимаются специалисты учреждений, проводя первичную диагностику ребенка, которая позволяет

определить степень и формы дезадаптации ребенка и наметить основные направления работы с ним.

В 1997 г. из общего количества детей, пребывающих в учреждениях, поступили с наличием психических

заболеваний 9 /о детей, с хроническими заболеваниями 21 /о детей, с наркологической зависимостью 4%; уровень

образования не соответствовал возрасту у 19 /о поступивших детей; 183 человека состояли на учете в органах

милиции.

Первейшая задача всех, кто соприкасается с подростком, прибывшим в реабилитационное учреждение,

оказать ему максимальную поддержку в процессе освоения новой жизни. Цель эта достигается, если на неё

работает целый комплекс факторов: приближенная к домашней среда обитания, персонифицированное внимание

к ребенку как личности, внушение ему веры в то, что он способен измениться; важно поставить подростка в

позицию соучастника, созидателя новых условий своей жизни, а не потребителя.

Эта работа во многом зависит от качества человеческих отношений, в которые включается ребенок, но не

менее важны профессиональные знания и опыт специалистов, работающих с детьми. Ситуация, складывающаяся

в реабилитационных учреждениях области в этом направлении, не в полной мере соответствует нормативной.

Так, укомплектованность учреждений специалистами составляет 84%, отсутствуют психологи в 13 учреждениях,

социальные педагоги в 24 учреждениях; не все педагогические работники, пришедшие в специализированные

учреждения из учреждений образования, адаптированы к работе в этих учреждениях.

Таким образом, проблема кадрового обеспечения стоит сегодня достаточно остро, поскольку это один из

основных факторов, влияющих на эффективность деятельности любого учреждения.

Учитывая специфику работы социальных служб, решение этой проблемы видится следующим образом.

Необходимо:

1) создание специализированного курса обучения работников социальных служб;

2) разработка специальной процедуры, методики, конкурсного отбора, оценки этого персонала; разработка

нестандартных методов мотивации с учетом специфики этой работы;

3) разработка мер реабилитации работников социальных служб, их психологическое и физическое

восстановление через создание специализированных кабинетов, пансионатов, призванных решать эти

проблемы.

Неотъемлемой частью процесса реабилитации, влияющей на его результат, является взаимодействие

специализированного учреждения с другими органами и учреждениями социальной направленности, в первую

очередь, это органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также

органы образования, здравоохранения и ряд других. Степень и формы такого взаимодействия, по мере

увеличения опыта совместной работы, начинают определяться в настоящее время более четко.

Однако анализ сложившейся ситуации говорит, что имеют место дублирование функций, параллелизм

между органами опеки и попечительства, Комиссией по делам несовершенно •< летних и защите их прав,

органами социальной защиты населения. Причем это изначально заложено в действующих нормативных актах.

Так, в Законе "О защите прав ребенка" ст. 31 содержит такую функцию органов опеки и попечительства, как

осуществление контроля за условиями воспитания и содержания детей в учреждениях государственного

воспитания, аналогичная формулировка содержится в ст. 36 данного закона, где закреплены функции Комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав. Имеются противоречия в законодательстве в отношении

функций этих органов. Так, Семейный кодекс РФ определение форм устройства детей, оставшихся без попечения

94

родителей, возложил на органы опеки и попечительства, областной Закон "О защите прав ребенка" — на

Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и т.д. Это говорит о том, что:

- во-первых, нужно пересмотреть цели, задачи и функции этих организаций, уточнить и сформулировать их

более четко, с учетом имеющейся инфраструктуры социозащитных учреждений; при необходимости внести

изменения в нормативные акты всех уровней;

- во-вторых, возникла необходимость разработки механизма координации деятельности вышеназванных

органов, и здесь видятся следующие подходы:

1) координация сверху в лице правительства области и его органов;

2) координация по горизонтали между центрами ответственности, когда вопросы координируются

руководителями соответствующих органов;

3) координация снизу, когда функциональные исполнители в процессе реализации функций самостоятельно

решают все вопросы в рамках полномочий, без вмешательства руководителей.

Таким образом, фактически речь должна идти о межучрежденческой интеграции, которая позволит более

эффективно и комплексно решать вопросы государственной поддержки семьи и детей.

В 1997 году в Свердловской области 3790 родителей, в связи с уклонением их от воспитания детей,

состояли на учете в органах внутренних дел; привлечены к уголовной ответственности, по причине

невыполнения обязанностей по воспитанию детей и жестокого с ними обращения, родители в 102 случаях.

Разнообразие степени и факторов риска в семье говорит о том, что решение проблемы оказания

социальных услуг семье требует всестороннего к ней подхода, вызывает необходимость определенной

дифференциации семей по степени риска (низкий, средний, высокий риск); в зависимости от этого следует

определять степень и форму государственного вмешательства. Отсутствие информации о количестве детей и

семей в ситуации риска предполагает необходимость их последовательного систематического выявления и учета.

К этой работе приступили в г. Нижняя Тура, где усилиями всех служб города, работающих с детьми, заполняется

"социальный паспорт семьи", который будет использован для формирования банка данных по семьям,

возможности оказания им помощи, основанной на принципе адресности, и, конечно, позволит планировать

работу с семьями социального риска, принимать своевременно превентивные меры к таким семьям.

Сегодня учреждения социального обслуживания работают с семьями высокой степени риска, решая

зачастую проблему спасения уже даже не семьи, а ребенка, оказывая помощь лишь тем, кто находится в наиболее

экстремальных обстоятельствах.

В 1997 году под патронажем специализированных учреждений для несовершеннолетних находилось 1690

семей, дети из которых находились на обслуживании в данных учреждениях.

Внедрение эффективной инфраструктуры социальных услуг, в т.ч. персонифицированных для поддержки

уязвленных семей — длительная перспектива, требующая соответствующей нормативной и экономической базы.

Следует отходить от системы работы только в кризисной ситуации, развивая профилактические меры поддержки

семьи.

Проблемной в области, по ряду причин, является возможность жизнеустройства утратившего связь с

семьей или не имеющего родителей ребенка, прошедшего реабилитацию. Безусловно, помещение ребенка в

замещающую семью является лучшим средством его социализации; в пользу этой формы жизнеустройства

свидетельствует и экономический фактор: содержание в интернатном учреждении — дорогостоящая

государственная функция. Так, расчетный минимальный бюджетный норматив, установленный в Свердловской

области на содержание одного ребенка в интернатном учреждении, в месяц составляет 2,4 тыс. руб., в приемной

семье 1,3 тыс. руб. В силу ряда обстоятельств, характерных для нынешней ситуации, должного развития

семейные формы устройства до настоящего времени не получили.

В течение 1997 года из специализированных учреждений в интернатные учреждения направлено 21 /о

детей, в приемную семью определено лишь 10 детей, или 0,4%, усыновлено и передано под опеку 4% детей, 11%

детей проживают в учреждениях социальной реабилитации больше года, в связи с невозможностью их

устройства.

Сегодня уже очевидно, что создаваемые в территориях учреждения способствуют оказанию поддержки

семье, активно участвуют в профилактике детской безнадзорности, являются той структурой, которая при

соответствующей организации позволит ограничить приток детей в государственные воспитательные

учреждения длительного пребывания. Однако в условиях жесткого нормативного планирования бюджетов

муниципальных образований вопрос создания таких учреждений в тех территориях, где они в настоящее время

отсутствуют, является проблематичным.

Областной Закон "О нормативах минимальной бюджетной обеспеченности", предусмотрев нормативы

расходов на одного воспитанника в действующих учреждениях, не предусматривает норматив затрат на создание

этих учреждений. Недолгая история развития этих учреждений в нашей области подтверждает необходимость

планирования таких затрат. Так, за период 1992—94 гг. в области было создано 10 учреждений социального

обслуживания несовершеннолетних; в 1995 году правительством целевым назначением территориям были

выделены ассигнования на эти цели, в результате чего только в течение 1995 года открыто 17 учреждений, или

40% от числа открытых в течение 6 лет. Частичная поддержка в открытии учреждений оказывается за счет

целевых социальных программ, но такая поддержка не является нормативной и достаточной. Необходимо искать

подходы к реформированию действующих крупномасштабных детских воспитательных учреждений, однако

очевидно, что это требует принятия специальных государственных программ, предусматривающих тесную

координацию усилий всех ведомств в этом направлении и учитывающих возможность экономического

обеспечения таких реформ.

95

В настоящее время стоит задача дальнейшего развития специализированных учреждений для

несовершеннолетних, что концептуально предполагает одновременно с созданием новых совершенствование

содержательного и структурного уровня действующих учреждений и выработку стратегии их развития.

Таким образом, в процессе становления и развития системы социального обеспечения- и защиты

населения акцентируется внимание на решении вопросов специализации, повышения эффективности адресной

помощи конкретным группам населения. В первую очередь выделяются социальные аутсайдеры — инвалиды,

пенсионеры, безнадзорные дети, матери-одиночки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Армия спасения: история и традиции. — М., 1992.

2. Баркер Р. Словарь социальной работы / Пер. с англ., М., 1994.

3. Барнз Дж. Г. Социальная работа с семьями в Англии. — М., 1993.

4. Бечки Ш. Молодежь и помощь несовершеннолетним в США— М., 1994.

5. Бурлатеикий Ю. £,, Мошняга В. П. Миграционные процессы и миграционная политика: Учебное пособие. М.,

1994.

6. Бюллетень Департамента по делам семьи, женщин и детей Министерства труда и социального развития РФ.

—М., 1998. (Вып.1.)

7. Воробьева Э. Л., Зубкова Т. И., Кремлева О. В. и др. Городская система урожденной социальной

реабилитации несовершеннолетних // Ред. М.А.Галагузовой. — Екатеринбург, 1995.

8. Грачев Л. К. Программа социальной работы с семьями, имеющими детей-инвалидов. — М., 1992.

9. Григорьев С. И. Социальная работа: шведский вариант в первом приближении. — Барнаул, 1991.

10. Демографический энциклопедический словарь. — М., 1985.

11. Иванов С. В. "Война с бедностью" Ф.Д. Рузвельта. Социальные программы "нового курса" в США. —

Саратов, 1989.

12. Концепция совершенствования государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних в Свердловской области в современных условиях // Областная газета, 18 сентября 1998

г.

13. Концепция социальной защиты нетрудоспособных граждан и семей с детьми. — М., 1992.

14. Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения. М., 1997.

15. Мирсагатова М. Н. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: проблема

формирования государственной системы// Семья в России — 1997. — № 3.

16. Морозов А. И. Социально-бытовое обслуживание пенсионеров и инвалидов. — М., 1995.

17. Мюнхмайер Р. Новые аспекты социальной работы в условиях модернизации / Российский журнал

социальной работы. — 1995. — № 2.

18. Народонаселение. Энциклопедический словарь./ Под ред. А. Я. Кваша, Г. Г. Меликьян. — М., 1994.

19. Настольная книга специалиста: социальная работа с пожилыми. М.,1995.

20. Настольная книга: социальная работа с инвалидами / Под ред. Холостовой Е.И. — М., 1996.

21. 21.0 социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов: Федеральный закон от 2 августа

1995 г. // Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 32.

22. Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации: Федеральный закон от 10

декабря 1995 г. / / Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 50.

23. Организация и действие социальной помощи во Франции. — М., 1993.

24. Основы социальной работы. Учебник. — М., 1997.

25. Панов А. М. Социальное обслуживание населения и социальная работа за рубежом. — М., 1994.

26. Переселенцы: Федеральная миграционная программа. Библиотечка "Российской газеты", Вып. № 6. — М.,

1994.

27. Положение о лицензировании деятельности в сфере социального обслуживания населения: утв

Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1996 г. // Собрание законодательства РФ. _ 1996.— № 31.

28. Постановлением Правительства Свердловской области от 18 ноября 1996 г. "О лицензировании деятельности

в сфере социального обслуживания населения" // Собрание законодательства Свердловской области. 1996 г.

— № 5.

29. Право социального обеспечения. Практикум. Нормативные акты. Образцы документов./ Под ред. Э. Г.

Тучковой — М., 1997.

30. Российская энциклопедия социальной работы. — М., 1997 —Т. 1.

31. Семья: краткий демографический словарь. — М., 1996.

32. 32.Социальная защита в ФРГ // Охрана труда и социальное страхование. —1991. — № 5.

33. 33.Социальная защита в ФРГ // Охрана труда и социальное страхование. — 1991. — № 5.

34. Социальная защита и социально-бытовое обслуживание населения. — М., 1994.

35. Социальная защита населения: социологический аспект. — Екатеринбург, 1993.

36. Социальная работа с семьей. — М., 1995.

37. Социальная реабилитация дезадаптированных детей и подростков в специализированном учреждении. — М.,

1996.

38. Социальное обслуживание населения и социальная работа за рубежом. — М., 1994.

39. Социальное обслуживание населения и социальная работа за рубежом. — М., 1994.

40. Социальные реформы в странах с переходной экономикой. — М., 1997.

96

41. Социальные технологии. Толковый словарь./Отв. ред. В. Н. Иванов.— Москва—Белгород, 1995.

42. Социальный приют для детей и подростков: содержание и организация деятельности. Научно-методическое

пособие для работников социальных приютов. —- М., 1997.

43. Справочное пособие по социальной работе./ Л. С. Алексеева, П. В. Бобкова, Г. Ю. Бурлак и др. — М., 1997.

44. Теория и методика социальной работы.— М.,1994.

45. Теория и методика социальной работы: Отечественный и зарубежный опыт. В 2 т. — М.—Тула, 1993.

46. Территориальные социальные службы. — М.,1995.

47. Транзитная миграция в Россию/ / Население и общество. - 1996. — № 14.

48. Федеральная миграционная служба (ФМС)' об итогах 1997 года // Миграция. — 1998. — № 1.

49. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. "Об основах социального обслуживания населения в РФ" //

Собрание законодательства РФ. — 1995. — №50.

50. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и

инвалидов" // Собрание законодательства РФ. — 1995. — № 32.

51. Федеральный закон от 25 сентября 1998 г. "О лицензировании отдельных видов деятельности" // Собрание

законодательства РФ. — 1998. — № 39.

52. Хохлова А. А. Социальная работа с мигрантами. — М.. 1992.

97

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрение исторического аспекта, нормативно-правового обеспечения, форм и методов организации

и осуществления социальной защиты населения показывает, что в современный период эта важнейшая функция

органов государственной власти и местного самоуправления не ослабевает. Наоборот, потребность в ее

осуществлении заметно возрастает. Особенно очевидным становится усиление роли органов социальной

защиты населения в регионах и территориях.

Анализ становления и эволюции в России системы социального обеспечения и защиты населения

показывает, что сегодня в нашей стране складывается принципиально новая социальная ситуация и,

соответственно, рождается потребность в новой такого рода системе. Вместе с тем, конкретный опыт

показывает, как опасны бывают, несмотря на необходимость отказа от старых форм и методов социального

обслуживания и обеспечения, действия, направленные на разрушение сложившейся социальной

инфраструктуры без ее замены другими ее аналогами.

Практика свидетельствует, что в процессе общественного реформирования, постепенного перехода к

качественно новым социальным отношениям должна пройти достаточно длительный период стадия

трансформации нормативно-правовых основ социальной защиты, выработки эффективной системы управления

сферой социального обслуживания населения, адекватной складывающимся экономическим реалиям,

внедрения иных форм и технологий социальной работы с различными группами населения. На этой стадии

коренным образом начинает изменяться система пенсионного обеспечения, формируется сфера страховых

отношений, закрепляются нормы частного права, которые неизбежно должны стать обыденным явлением

жизни каждого россиянина.

В процессе коренного обновления системы социального обеспечения и защиты населения закономерно

должны утверждаться новые принципы социальной политики. Сегодня все яснее становится потребность в

сочетании экономической эффективности и социальной справедливости общественных преобразований,

адресности и конкретности социальной помощи различным группам населения, более нацеленном обращении

федеральной социальной политики на региональные нужды.

Огромное значение в развитии социальной инфраструктуры на региональном и муниципальном уровнях

имеет совершенствование деятельности органов и учреждений социальной помощи и обеспечения. Без

становления оптимальной структуры органов социальной защиты и обслуживания населения на федеральном,

региональном и муниципальном уровнях невозможно формирование в целом системы государственной власти

и местного самоуправления в современной России. Поэтому преодоление глубокого социального кризиса,

поразившего современное российское общество, закономерно предполагает всестороннее реформирование и

повышение результативности работы региональных социальных служб практически со всеми группами

населения, особенно с малоимущими и малообеспеченными гражданами, с инвалидами, пенсионерами,

безнадзорными детьми, многодетными и неполными семьями.

Данное пособие, разумеется, не исчерпывает всех проблем и вопросов повышения эффективности

работы служб социальной защиты населения. Оно является лишь первой ступенью в формировании учебно-

методического комплекса для профессиональной подготовки и повышения квалификации руководителей и

специалистов органов и учреждений, осуществляющих социальную политику государства. Авторы надеются,

что материалы, выводы и рекомендации пособия найдут также свое применение в повседневной практической

деятельности социального работника.

Кадры региональной службы социальной защиты населения (на 01.01.98 г.)

Число работающих в органах социальной защиты населения области - 13279 чел.

в том числе на должностях руководителей и специалистов - 6031 чел.

из них гос. служащих - 2613 чел. из них:

с высшим образованием - 1690 чел.

со средним специальным образованием - 3347 чел.

Текучесть кадров - 16 %

Работа по повышению квалификации:

Обучено на курсах повышения квалификации - 537 чел.

из них:

на постоянно действующих курсах при Министерстве труда и социального развития РФ и

СПИУВЭК - 19 чел.

специалистов по пенсионным вопросам - 303 чел.

социальных работников - 60 чел.

начальников отделов, специалистов отделов социально-бытового обслуживания УСЗН

области - 70 чел.

В Уральской Академии государственной службы обучено:

на двухнедельных курсах повышения квалификации - 60 чел.

специалистов по кадровой и правовой работе - 25 чел.

Заочно обучается - 214 чел.

из них:

в высших учебных заведениях - 174 чел.

в средних специальных учебных заведениях - 70 чел.

В Уральской Академии государственной службы заочно обучается 23 человека из числа руководителей и

специалистов, имеющих среднее специальное образование.

В Челябинский юридический техникум поступило 18 человек.

Медицинское обслуживание

Больничные учреждения, единиц

Стационаров - 219

Поликлиник - 313

Больничные койки, тыс. - 51315

На 10 тыс жителей, коек - 121,5

Врачебные амбулаторно-поликлинические учреждения, единиц

Врачебные амбулатории - 30

Поликлиники - 30

Женские консультации - 45

Детские больницы, единиц - 23

Детские поликлиники и поликлинические отделения, единиц - 53

Фельдшерско-акушерские пункты - 804

Станции скорой медицинской помощи - 16

в них отделений - 73

Центры медицинской профилактики - 6

Станции переливания крови - 6

отделений - 42

Бюро судмедэкспертизы - 2

Патологоанатомическое бюро - 1

Санатории соматические - 23

в том числе туберкулезные взрослые - 1

туберкулезные детские - 9

Интернатные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Дома ребенка, единиц - 9

в них детей - 621

Детские дома, единиц - 9

Школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единиц - 78

Детей в детских домах и школах-интернатах - 1653

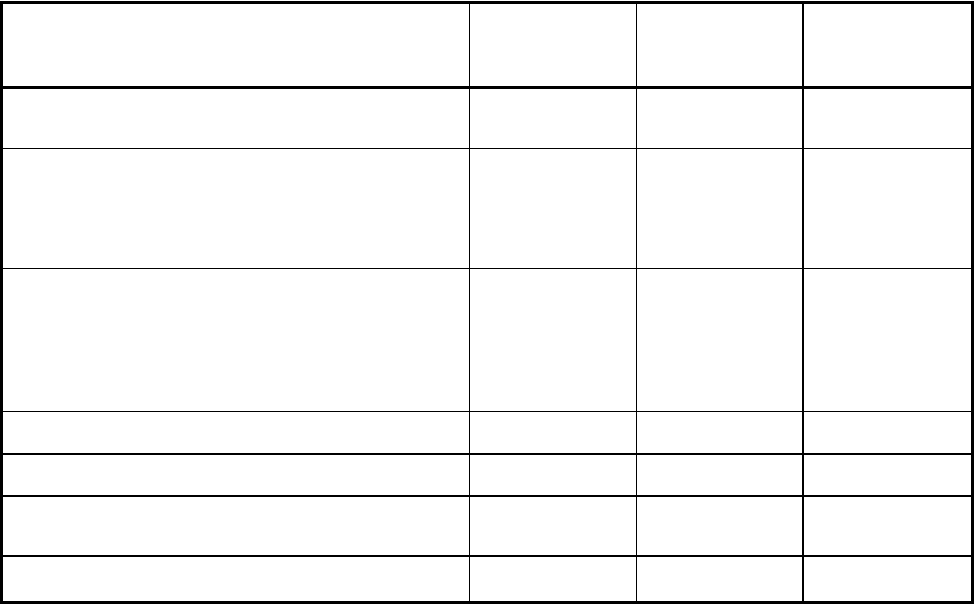

Диспансерное наблюдение за инвалидами ВОВ и воинами-интернационалистами

Наименование Участники ВОВ Инвалиды BOB

Воины-

интернацио-

налисты

Взято под диспансерное наблюдение в отчетном году 537 1278 609

Снято с диспансерного наблюдения в течение

отчетного года

в том числе:

выехали

умерли

2981

1357

1624

3846

626

3220

364

328

36

Состоит под диспансерным наблюдением на конец

отчетного года

в том числе по группам инвалидности:

I

II

III

17351

887

14929

801

33812

3122

30393

297

7020

19

426

300

Охвачено комплексными медицинскими осмотрами 16823 33219 5667

Нуждались в стационарном лечении 8491 21798 2049

Получили стационарное лечение из числа

нуждавшихся

7385 20303 1953

Получили санаторно-курортное лечение 1322 2216 302

Миграция населения

С 01.07.1992 г. по 01.01.1998 г. на учете в Миграционной службе Свердловской области состоят — 27817

99

беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе:

пенсионеров — 3147 человек

детей — 8463 человека

За 1997 год статус вынужденного переселенца предоставлен — 2134 чел.,

в том числе:

пенсионеров — 299 человек

детей — 605 человек

В 1997 году использовано средств Федерального бюджета на оказание помощи вынужденным

переселенцам в размере 14 млрд. 058 млн. неденоминированных руб.

86% вынужденных мигрантов расселены в городской местности,

33% — в крупных городах:

Екатеринбург — 473 человека

Нижний Тагил —153 человека

Каменск-Уральский —124 человека

Из общей численности вынужденных переселенцев 35% — малообеспеченные

Число семей Человек

Малообеспеченные, всего

в том числе по категориям:

одинокие пенсионеры

одинокие инвалиды

семьи, состоящие только из пенсионеров и (или) инвалидов

одинокие родители (заменяющие его лица) с детьми в возрасте до 18 лет

многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет

346

113

10

71

106

46

747

113

10

143

249

232

100