Попова В.Г Социальная защита населения в регионе

Подождите немного. Документ загружается.

С 69 Социальная защита населения в регионе: Уч. пособие. / Под общ. ред. д-ра социол. наук Попова В.Г.; редколлегия: д-

р юрид. наук, проф. Шайхатдинов В.Ш.\ д-р философ, наук, проф. Ермаков 20.А;

д-р философ, наук, проф. Иванчук Н.В.\ канд. эконом. наук, доц. Гри-чукА.Г. — Екатеринбург: УрАГС, 1999. — 352 с.

1

ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ......................................................................................................................................................................3

1.1. СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ......3

1.2. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В "СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД".....................................................7

1.3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 90-Е ГОДЫ.....................................................15

ГЛАВА 2. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ....................................................................................................................................................................19

2.1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА..........19

2.2. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ......22

2.3. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ........................................................................27

2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.33

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.................................................................................................38

3.1. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ.......................................................................................................................................38

3.2. СООТНОШЕНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ С

МЕЖДУНАРОДНЫМИ АКТАМИ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА.....................................................................................41

3.3. ЧАСТНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ

............................................................................................................................................................................................47

3.5. СОЦИАЛЬНЫЕ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДОСРОЧНОГО ПЕНСИОНИРОВАНИЯ50

ГЛАВА 4. УПРАВЛЕНИЕ СФЕРОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ..............................55

4.1. ПРОГРАММА АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ.........................................................55

4.2. О НОВЫХ ПОДХОДАХ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ И ЛЬГОТ..........................................58

4.3. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.............................................................................................................................................60

4.4. СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ИХ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

СТРУКТУРА.....................................................................................................................................................................65

4.5. РАЗВИТИЕ НОВЫХ УСЛУГ (ПРОГРАММ) В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.......................................67

4.6. КОРПОРАТИВНЫЙ КЛИМАТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБАХ.........................................................................69

4.7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ...............................................................71

ГЛАВА 5. РАБОТА РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ С КОНКРЕТНЫМИ ГРУППАМИ

НАСЕЛЕНИЯ....................................................................................................................................................................76

5.1. ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЕ...........................................................................................................................................................................76

5.2. ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ......................................................................................81

5.3. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ПРОФЕССИОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА..............85

5.4. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ В УСЛОВИЯХ

ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ.................................................................................................................87

(Региональные аспекты)..................................................................................................................................................87

5.5. КОНСТРУКТИВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО — СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО

СОЦИАЛЬНОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ..................................................................................................................90

5.6. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ МАЛОЛЕТНИХ.........................93

5.7. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ..........................................................................................................................................96

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..............................................................................................................................................................101

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ И ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

..........................................................................................................................................................................................104

2

ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

1.1. СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ

РОССИИ

Система социальной защиты и обеспечения населения в России имеет богатую и содержательную историю

своего развития. 26 апреля 1998 года ей исполнилось 80 лет. Однако различные формы социальной работы в

нашей стране применялись в течение более тысячи лет. Известно, что формально начало организации, и

использования форм социальной деятельности было положено договором 911 года нашей эры "Об искуплении

пленных" между Князем Олегом и греками. Его заключение было продиктовано состраданием и заботой о судьбе

соотечественников, попавших в плен. По договору устанавливались взаимные обязательства о выкупе россиян и

греков, в какой бы стране они ни находились, и отправлении их на родину. Этот договор был первым доку-

ментальным свидетельством заботы государства о тех своих гражданах, которые в ней больше всего нуждаются.

С принятием в 988 году на Руси христианства Князь Владимир глубоко воспринял его положения,

обращенные к душе человека и призывающие людей заботиться о ближнем, быть милосердными. Как

свидетельствует Начальная летопись, он велел "всякому нищему и убогому приходить на княжеский двор, брать

кушанье, питье и денег из казны". Однако этого Владимир считал недостаточным, поскольку старые и больные

не могли дойти до его двора. Князь велел сделать телеги, на которые клали хлеб, мясо, рыбу, овощи, мед в

бочках, квас. Продукты развозили по городу, спрашивая, где находятся больные и нищие, которые не могут

ходить, и им раздавали.

Стремясь закрепить и развить благотворительную деятельность, придать ей более или менее

организованный характер, Князь Владимир в 996 году издает Устав (закон), в котором, согласно принятым в

православной церкви правилам, поручалось общественное призрение попечению и надзору духовенства в лице

Патриарха и подчиненных ему церковных структур. Основным источником финансирования церквей,

монастырей и организуемых при них благотворительных учреждений была "десятина", которая составляла

"десятую часть от всякого суда, из торгу десятая неделя по всем городам, от всякого скота на каждый год десятая

доля и от всякого хлеба на каждый год десятая доля".

Князь Владимир не ограничился принятием закона, направленного на благотворение бедным и

страждущим. Он учреждает училища для обучения детей знатных, среднего состояния и убогих людей.

Одновременно заботится о создании богаделен, странноприимных домов, учреждает народные празднества,

преимущественно заботясь при этом о "прокормлении" убогих, странных, сирот и вдовиц, раздавая им всякую

милостыню. Призрение бедных, убогих и других страждущих постепенно становилось предметом постоянного

внимания княжеской власти и духовенства. Их благотворительная деятельность принимала все более целенаправ-

ленный и организованный характер.

"Русская Правда" Князя Ярослава явилась первым славянским законом, включающим в себя подобие

социальной программы. Она стала основой последующих сводов законов, поэтому в российской юридической

практике с самого начала утверждались основы социальной политики.

Владимир Мономах отличался особой заботой о бедных и убогих. Большое значение для многих

поколений на Руси имела составленная им "Духовная" детям своим, в которой были выражены его заботы об их

нравственном состоянии, о необходимости быть внимательным к нуждам народа: "Если поедете по землям

своим, не давайте отрокам обижать народ ни в селах, ни на поле, чтобы вас потом не кляли. Куда пойдете, где

станете, напоите, накормите бедняка, больше чтите гостя, откуда бы он к вам ни пришел...".

Эти тенденции развития общественного призрения в Киевской Руси были прерваны татаро-монгольским

нашествием. В сложившихся условиях на первый план выдвигается русская православная церковь, ставшая

одновременно и единственным прибежищем для нуждающихся в помощи людей убогих, престарелых и нищих. С

тех пор она сохраняет эти традиции и в разные периоды нашей истории оказывает социальную помощь

обездоленным.

По мере укрепления государства в развитии общественного призрения стали более четко определяться два

взаимно дополняющих друг друга направления. Первое — продолжение традиций Владимира и других князей

Киевской Руси, показывающих пример личного благодеяния и покровительства убогих, престарелых, сирот и

других страждущих. Второе — усиление организующего начала, совершенствование форм и масштабов

государственного общественного призрения при сохранении и поощрении благотворительной деятельности

церкви.

Традиция благотворительности, всемерно поддерживаемая церковью и общественным мнением,

укреплялась и развивалась в России, постепенно приобретая более широкий размах и многочисленных

приверженцев среди людей разных сословий, чье материальное благополучие позволяло им личными средствами

способствовать облегчению участи бедствующих, прежде всего убогих, больных и сирот, а также не имеющих

приюта и возможности обеспечить себе пропитание. По мере усложнения социальных проблем все настойчивее

пробивается идея о необходимости поиска новых подходов к проблемам борьбы с нищенствованием, другими

проблемами, появляющимися в обществе, не ограничиваясь частичной благотворительностью и сложившимися

уже формами церковного и монастырского призрения.

Практическая реализация идеи развертывания государственной системы общественного призрения

получила свое начало в царствование Ивана IV Грозного. В его указе "О милостыне" в качестве неотложных мер

3

ставилась задача выявить во всех городах "престарелых и прокаженных", построить для них богадельни,

обеспечить одеждой.

Не забывал об общественном призрении и Борис Годунов. Во время неурожая он повелел привезти много

хлеба из сопредельных государств и окрестностей Волги, все архиереи, монастыри, бояре должны были продать

Царю все излишки хлеба за полцены для раздачи бедным.

Большой вклад внес Царь Федор Алексеевич. По его Указу от 1682 года в Москве было построено 2

госпиталя, наряду с этим, в Указе обращалось внимание на то, что среди действительно нищенствующих и

убогих много таких, которые могут работать, поэтому такие "нищие" должны будут "хлеб свой наживать работой

или ремеслом на общественную пользу".

По-своему стремился искоренить нищенство Петр I, запретив подавать милостыню непосредственно

просящим подаяние. Святейшему Синоду, Камер Конторе, Главному магистрату и воеводам приказано

"приступить к устроению больниц, богаделен, сиротских домов, домов для призрения незаконнорожденных

младенцев, домов смирительных для людей праздношатающихся и им подобных".

Указом от 3 мая 1720 года Петр I повелел всех офицеров и нижних чинов, которые по удостоверению

Военной коллегии окажутся неспособными к службе из-за ран, увечий или старости, определять на жительство в

монастыри и богадельни и выдавать им пожизненное содержание. Но через 4 года, вследствие многочисленности

инвалидов, Указом от 6 февраля 1724 года из этого перечня были изъяты женатые инвалиды (их уже не могли

поселять в монастыри).

В Манифесте Екатерины II от 1 сентября 1763 года "Об учреждении Воспитательных домов"

подчеркивалось, что призрение бедных — это главное для Верховной Власти, что по представленному проекту в

Москве будет выстроен Воспитательный дом для приносимых детей, с особым госпиталем для неимущих

родительниц и определяется он как государственное учреждение.

В изданном ею в 1775 году "Учреждении для управления губернией" в законодательном порядке

устанавливается впервые государственная система общественного призрения для всех гражданских сословий. В

каждой губернии для заведования делами общественного призрения предусматривалось создание под

председательством губернаторов особых Приказов общественного призрения, на которые возлагалась обязан-

ность организовывать и содержать народные школы, сиротские дома, больницы, аптеки, богадельни, дома для

неизлечимо больных, дома для сумасшедших, работные дома (в которых бедные люди могли бы своим трудом

добывать себе пропитание), смирительные дома (для исправления людей).

Для организации и содержания всех этих учреждений было выделено в качестве первоначального капитала

из государственной казны каждому Приказу по 15 тыс. рублей и разрешено умножать его выдачей взаймы под

проценты и принятием подаяний от граждан. Кроме того, городам, обществам, селениям и частным лицам было

предоставлено право создавать какие-либо из общественных заведений, а в изданном в 1785 году "Городовом

Положении" узаконено требование к городам об отчислении из своих доходов части средств Приказам

общественного призрения.

При Екатерине II в России был учрежден первый инвалидный дом на ограниченное число призреваемых.

Инвалидные дома — военные богадельни для призрения раненых, болезненных и престарелых воинов и их

семейств. Но только при Николае I появились значительные по числу призреваемых инвалидные дома.

В то время инвалидами считались лица, ставшие по каким-либо причинам не способными к труду. При

этом различали полуинвалидов, т. е. таких, которые могут исполнять некоторые работы и не требуют за собой

постороннего ухода. Инвалиды — это лица, не способные ни к каким работам и которые не могут обходиться без

посторонней помощи.

Сеть благотворительных учреждений, находящихся под покровительством Императрицы Марии

Федоровны (жены Павла I), в 1854 году после ее смерти была объединена под общим названием "Ведомство

учреждений Императрицы Марии". В целях лучшей их организации и управления они были разделены на 15

групп: Главный Совет женских учебных заведений; Опекунские советы; Санкт-Петербургский попечительский

совет заведений общественного призрения;

Санкт-Петербургское патриотическое общество с 15-ю школами; Комитет главного попечительства

детских приютов с 81-м приютом, Благотворительное общество 1837 года в Москве; Александровский лицей;

Коммерческие училища и другие, в том числе Попечительство бедных в Москве, его отделения в Пензе, Киеве и

Симбирске; больницы и богадельни, вверенные особому управлению; Общество садоводов и частные

благотворительные учреждения.

В отдельных губерниях Европейской России на 100 тыс. жителей благотворительных учреждений

приходилось: Санкт-Петербургская — 62, Тульская — 56, Московская — 49, Ярославская — 21, Калужская —

16, Рязанская — 8, Орловская — 6. Таковы были масштабы социальной защиты в конце XIX века.

По ведомственной принадлежности благотворительные учреждения распределялись:

- Ведомство учреждений Императрицы Марии — 683;

- Российское общество Красного Креста, императорское человеколюбивое общество — 518;

- Попечительство о домах трудолюбия и работных домах — 274;

- Ведомство православного исповедания и военного духовенства — 3358;

- Министерство внутренних дел — 6835;

- Министерство народного просвещения — 68 и другие.

О масштабах благотворительной деятельности этих учреждений говорит тот факт, что, например, только в

течение одного 1898 года благотворительностью воспользовались более 7 млн. человек, не считая 20 млн.

случаев разовых обращений к благотворительной помощи. Кроме того, в благотворительных заведениях

4

постоянно проживало около 500 тыс. человек.

В деятельности благотворительных учреждений активное участие принимали многие лучшие

представители имущих классов, прогрессивная интеллигенция, побуждаемые милосердием и состраданием.

Например, в 1842 году Московский опекунский совет детских приютов возглавила княгиня Трубецкая, в 1844

году по инициативе княгини ГПррбатовой было учреждено "дамское попечительство о бедных".

В XIX веке российское законодательство делило нищих на 4 категории:

1) те, которые не могут своим трудом добыть пропитание;

2) те, кто по сиротству и временным болезням впал в нужду, однако может работать;

3) те, которые могут трудиться, но нищенствуют по лености и дурному поведению;

4) те, кто по случайным обстоятельствам впал в крайнюю нужду.

В дореволюционный период Екатеринбург был уездным городом Пермской губернии. Большая часть

благотворительной деятельности в губернии была связана с церковными учреждениями. Екатеринбургская

епархия состояла из 5 уездов Пермской губернии: Екатеринбургский, Верхотурский, Ирбитский, Камышловский

и Шадринский. При этом Екатеринбургская епархия насчитывала 465 приходов, из них 127 в Екатеринбурге. При

418 приходских церквах имелись церковно-приходские попечительства. При казенных и богоугодных заведениях

было 8 церквей. В Екатеринбурге действовали детский приют Нурова, Екатеринбургское Епархиальное

попечительство о бедных духовного звания, Совет общества милосердия во имя Святителя Николая, Общество

помощи нуждающимся воспитанницам Екатеринбургского Епархиального Женского училища и другие.

По словам Председателя Городского Попечительства о бедных г. Екатеринбурга К. Гавриленко, "...в конце

XIX — начале XX века слишком мало отдавалось общественных сил на усовершенствование дела общественной

благотворительности". Дело это находилось в полном беспорядке, велось без всякой системы и мало кто

занимался изучением народного быта и общественной жизни для выяснения истинных задач благотворительной

работы, ее методов и самого существа. Контингент нуждающихся был велик, и удовлетворительное разрешение

вопроса о приеме бедных для призрения вместе с предоставлением широкой свободы каждому воспользоваться

призрением могло повлечь огромный наплыв бедняков в ту местность, где лучше поставлено это дело.

Большое число нуждающихся требовало строгой экономии в средствах. Для этого выдвигался принцип

необходимости предварительного и тщательного обследования каждого нуждающегося. Впервые система

обследования нуждающихся была введена в Эрберфельде в 1852 году и получила название Эрберфельдской

системы. Эта система состоит в том, что ни одна помощь не дается без предварительного обследования.

Достоверность обследования обеспечивается разделением города на большое число участков и поручением

одному лицу только весьма небольшого участка в 3-4 опекаемых. Заведующие участками собираются для

совместных совещаний по делам призрения и для обмена сведениями. Основаниями этой системы можно считать

индивидуализацию и децентрализацию.

Совершенно на таких же началах Екатеринбургская Городская Дума поставила дело призрения бедных в

нашем городе.

По "Общему Положению об участковых Попечительствах о бедных" Дума вверила дело местного

общественного призрения Городскому Попечительству о бедных своей Думской комиссии. Ее члены произвели

деление города на участки, во главе которых стояли члены Комиссии. Каждый участок, в свою очередь,

сформировывался путем созыва членами Комиссии особых собраний из всех лиц, проживающих в этом округе и

желающих помогать бедным. Таким образом, организовывались Участковые Попечительства. Деятельность их

была автономна в пределах своего участка; они сообща рассматривали все случаи проявления нужды, изыс-

кивали способы ее удовлетворения, производили обследование бедных на местах и наблюдали за семьями,

которым оказывалась поддержка, периодически докладывая об их положении на заседаниях своего

Попечительства.

Средства предоставлялись по ассигнованиям Городской Думы, путем различных сборов, пожертвований и

других поступлений в особый "капитал общественного призрения бедных г. Екатеринбурга". Для услуг

учреждений и частных благотворителей при городской Комиссии учреждено было Справочное бюро о бедных,

которое было обязано собирать, хранить и доставлять материалы, касающиеся призреваемых. Всякий

нуждающийся в благотворительной помощи был лично вправе обращаться в Бюро для получения справок о том,

где он может получить необходимую поддержку.

4 августа 1892 года в Екатеринбурге церковно-школьной комиссией под председательством А. И. Роджера

было основано Верх-Исетское благотворительное общество, руководящим органом которого был Комитет Верх-

Исетского благотворительного общества под председательством В. И. Сарафанова. Устав общества был

утвержден 18 октября 1891 года сенатором Плеве. В 1913 году членов общества, внесших установленный

членский взнос, было 6 человек, сотрудников, не обязанных выплачивать взносы, — 40 человек. Общество

существовало на деньги его членов (членские взносы), а также на пожертвования. Деньги тратились на

характерные для благотворительного общества цели: помощь нуждающимся, инвалидам, призрение бедных.

Помощь носила как единовременный, так и постоянный характер. Каждый год своего существования

председатель Комитета предоставлял подробный отчет о деятельности Общества и на какие нужды были

истрачены деньги.

Из сказанного следует, что в дореволюционный период в России в целом постепенно вызрела и сложилась

государственная и общественная системы социального обеспечения различных групп населения, прежде всего

наиболее бедных его слоев.

5

1.2. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В "СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД"

После Октябрьской революции проблемы социальной защиты не только не исчезают. Наоборот, в ходе

гражданской войны и военной интервенции число лиц, нуждающихся в помощи, многократно возросло. Поэтому

при губернских, уездных Исполнительных Комитетах Советов народных депутатов открываются отделы

социального обеспечения. Поначалу их деятельность основывается исключительно на опыте органов

попечительства, благотворительных обществ и системы общественного призрения. Затем с изменением поли-

тической и социально-экономической обстановки возникла необходимость приведения в соответствие с ними

структуры и методов работы органов социального обеспечения. Изменения в их деятельности последовали в

результате принятия ряда документов на государственном уровне.

25 июня 1918 г. Съезд комиссаров социального обеспечения рассмотрел вопросы: охраны материнства,

младенчества, обеспечения несовершеннолетних, вдов, инвалидов, стариков, семей солдат. 9 мая 1918 г. выходит

распоряжение Комиссариата социального обеспечения в адрес местных (губернских) комиссариатов социального

обеспечения. Предложено в подведомственных им районах организовать учреждения социального обеспечения:

дома материнства и младенчества, детские дома, дома для инвалидов, вдов и стариков, общежития и т. д.

В июле 1917 г. был организован Союз увечных воинов. 22 декабря 1917 г. принят Декрет Совета Народных

Комиссаров "О страховании на случай болезни". 6 января 1918 г. выходит Декрет Совета Народных Комиссаров

о реорганизации Общества Красного Креста.

Структура, как и система работы органов социальной защиты, была полным отражением революционных

настроений того времени. В соответствии с этим последующие изменения структуры органов социального

обеспечения, как и их функций, явились прямым следствием основных этапов развития революции в нашей

стране.

Первоначально были упразднены все ранее существовавшие благотворительные заведения и общества.

Началось создание новой структуры. В апреле 1918 года Совет Народных Комиссаров переименовал Народный

Комиссариат Государственного Призрения в Народный Комиссариат Социального Обеспечения — этот день стал

днем рождения системы социального обеспечения Советской России. В указанном Постановлении Совнаркома

отмечалось, что его принятие объясняется тем, что прежнее название Комиссариата не соответствует

социалистическому пониманию задач социального обеспечения и является пережитком прошлого, когда

социальная помощь носила характер милостыни и благотворительности.

Развитие системы социального обеспечения в период гражданской войны, "военного коммунизма",

определяется принятием "Положения о социальном обеспечении трудящихся" от 31 октября 1918 г., в котором

указывалось, что наличие инвалидности и степень ее устанавливаются медицинской экспертизой, учреждаемой

при страховой кассе, и Декретом о финансировании социального обеспечения от 17 апреля 1919г. — в основу

положен принцип обязательной государственной помощи нетрудоспособным, за счет государственного бюджета,

чуждой всякой примеси благотворительности и нищенских подачек и рассчитанной на то, чтобы всякого

попавшего в нужду возвратить к трудовой жизни, если это невозможно вследствие его старости и инвалидности,

то дать ему соответствующий уход в доме инвалидов или пенсионное обеспечение.

С 1918 г. факт постоянной или временной утраты трудоспособности удостоверяется медицинским

освидетельствованием, проводимым Бюро врачебной экспертизы при общегородских, районных и областных

страховых кассах. Вводится всестороннее обеспечение трудящихся, охватывающее рабочих по найму, кустарей и

ремесленников. Происходит объединение учреждений социального обеспечения и страхования в Наркомсобесе, с

присвоением ему более широких и всесторонних функций социальной защиты.

Число пенсионеров возрастает с 105 075 человек в 1918 году до 232758 человек в 1919 году и 500000

человек в первом полугодии 1920 года. При обесценивании денег особое значение приобрела натуральная форма

обеспечения продуктами, которые изымались государством у крестьян как излишки.

Органы социального обеспечения появились сразу после революции, формировались в период

становления Советской власти, поэтому их структура, как и система их работы, была полным отражением

революционных настроений того времени. В соответствии с этим последующие изменения структуры органов

социального обеспечения, как и их функций, явились прямым следствием основных этапов развития революции в

нашей стране.

В период гражданской войны формирование носит преимущественно собирательный характер, т. е. все

виды социального обеспечения, существовавшие ранее, консолидируются в недрах Народного Комиссариата

Призрения. Параллельно с этим организуются новые отрасли обеспечения трудящихся. Каждая новая область

обеспечения, вливавшаяся в функциональную работу Комиссариата Призрения или вновь организуемая,

находила свое отражение в строении аппарата Наркомата в ви^е образования нового отдела или особой коллегии.

Отличительной чертой аппаратов органов социального обеспечения данного периода было привлечение

масс трудящихся к непосредственной практической работе по всем отраслям социального обеспечения, через

профсоюзы, Советы, в специальных комиссиях, коллегиях, что приводило иногда к громоздкости аппаратов.

Первые указания местным Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов на необходимость

организации местных органов (отделов) Комиссариата призрения относятся к январю 1918 г. Но эти отделы еще

не являлись местными отделами Наркомата, сосредоточившими в себе все его функции. Их организация

осуществлялась медленно. Они строились без указаний из центра и поэтому внутренняя структура не

представляла единообразной системы. Эта ситуация вызвала необходимость принятия Комиссариатом

Социального Обеспечения Распоряжения № 16-с от 15.05.18г. Оно включало немедленную организацию при

6

совдепе Комиссариата Социального Обеспечения, обязательное включение в него пенсионных отделов,

ведающих пенсиями, пособиями и пайками. При этом отделе должны были быть образованы "подотделы

собирания сведений", бюро экспертизы с участием врачей, выборных от совдепов и представителей страхкасс и

комиссии по назначению пенсий из представителей совдепа, профсовета и страхкасс.

Циркуляр №1 Отдела социального обеспечения и охраны труда Народного Комиссариата Труда от 5.12.18

г. включал следующие основные положения:

1. На основании ст. 3, 4 утвержденного Совнаркомом 31.10.18 г. Положения о социальном обеспечении трудя-

щихся, высшим органом, руководящим социальным обеспечением и охраной труда, являлся Отдел

социального обеспечения и охраны труда Народного Комиссариата Труда;

2. Местными органами социального обеспечения являлись Подотделы социального обеспечения и охраны

труда при Отделах труда местных Совдепов;

3. Для руководства ими составлялись Коллегии, выделенные местными профсоюзами и утвержденные

Отделами труда местных Совдепов;

4. С переходом всех функций по социальному обеспечению к Отделу социального обеспечения и охраны труда

Народного Комиссариата Труда и подотделам местных Советов дела, функции и средства страхового Совета

и местных страховых органов подлежат передаче Отделу социального обеспечения и охраны труда

Народного Комиссариата Труда и подотделам социального обеспечения и охраны труда местных Совдепов;

Отдел социального обеспечения Исполнительного Комитета Екатеринбургского губернского Совета

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов создан 5.12.18 г. как подотдел социального обеспечения и

охраны труда, заведующим был назначен Попов Павел Мефодьевич (1899 года рождения, на службе с 1918 г.,

рабочий). В 1920 г. названный отдел реорганизован в отдел социального обеспечения, а затем был ликвидирован

решением губернского исполкома 3.12.23 г.

Для осуществления социального обеспечения на местах, учета пенсионного обеспечения инвалидов в

уездах 8 сентября 1919 г. были созданы отделы социального обеспечения Исполнительных Комитетов уездных

Советов (подотделы) в следующих территориях: Нижний Тагил, Надеждинск, Красноуфимск, Камышлов, Ирбит,

Шадринск; ликвидированы в декабре 1923 г.

Отдел социального обеспечения Исполнительного Комитета Свердловского окружного Совета рабочих,

крестьянских и красноармейских депутатов был создан в декабре 1923 г. и ликвидирован в августе 1930 г. в связи

с упразднением деления территорий на округа. Штат Окружного собеса, утвержденный Президиумом

Екатеринбургского губернского Исполнительного Комитета, составлял на 1.01.24 г. 24 человека (включая

технический и обслуживающий персонал).

А Постановлением Совета Народных Комиссаров от 7.03.19 г. "О размежевании функций Наркомтруда и

Наркомсобеса в области социального обеспечения" социальное обеспечение трудящихся, потерявших

трудоспособность на работе, службе или в условиях повседневной жизни, стало находиться в ведении

Наркомтруда и его местных органов. Социальное обеспечение лиц, лишившихся трудоспособности или впавших

в нужду вследствие стихийных и социальных бедствий, осталось за Наркомсобесом. На основании этого функции

названных органов разграничиваются следующим образом:

Наркомтруд осуществляет обеспечение:

1) трудящихся, утративших трудоспособность;

2) инвалидов труда, не получивших пенсии до 1.01.18 г.;

3) пенсионеров, получавших пенсии согласно Уставу о промышленном труде.

Наркомсобес обеспечивает охрану и социальное обеспечение:

1) заброшенных младенцев (до 3 лет), оставшихся без средств к существованию матерей и младенцев

вследствие войны, контрреволюции, стихийных и социальных бедствий;

2) материнства и младенчества;

3) детей с 3 лет до передачи их в ведение Наркомпроса;

4) лиц, утративших трудоспособность на военной службе, жертв контрреволюции, пожаров, наводнений,

голода, эпидемий, войны, ненормальных социальных отношений капиталистического строя (беспризорность,

нищета, проституция).

Декрет Совнаркома от 25.04.19 г. "Об отмене старых пенсий и о пенсионном удовлетворении старых

пенсионеров" предусматривал пересмотр всех старых пенсий, выдаваемых из Государственного Казначейства,

пенсионных и др. касс на основании законоположений, изданных до Октябрьской революции, а также

ликвидацию пенсионных отделов Народных Комиссариатов (центральных и местных), всех действующих

пенсионных сберегательно-вспомогательных и т. п. касс. Существенное значение здесь также имеет пересмотр

пенсий, получаемых согласно Уставу о промышленном труде, Горнозаводскому Уставу и Положению о

вспомогательно-сберегательных кассах.

В марте 1918 г. Совет Народных Комиссаров принял Декрет об образовании Народного Совета и Учетно-

ссудного Комитета социального обеспечения. Были введены 3 вида страхования рабочих и служащих: от

несчастных случаев на производстве; на случай болезни; по безработице.

По Декрету Совета Народных Комиссаров от 15.11.21 г. *'0 социальном страховании лиц, занятых

наемным трудом" устанавливалось обеспечение рабочих, служащих и членов их семей пособиями, пенсиями за

счет страховых взносов предприятий, учреждений и организаций.

В условиях крайней нужды переходного периода необходимо было наметить новые формы обеспечения,

ограничить круг обеспечиваемых за счет государства. Это сделало Советское Правительство в декретах о

социальном обеспечении от 8-9.12.21 г., о кооперации инвалидов от 8.12.21 г., о крестьянских обществах

7

взаимопомощи (КОВ) от 14.05.21 г. Обеспечение государством предоставлялось в зависимости от социального,

имущественного и хозяйственного положения различных групп населения.

По форме обеспечения государственная помощь подразделялась на полное государственное обеспечение;

трудоустройство; бесплатное протезирование, курортная помощь; льготы по налогам и коммунальным услугам;

первоочередное землеустройство за счет государства, снабжение семенами, машинами, лесом и лесоматериалом.

В 20-х гг. возникают такие общественные организации в системе социального обеспечения, как

Кооперация инвалидов, Крестьянская общественная взаимопомощь, узаконенная декретом от 14.05.21 г..

Общество слепых в 1923 г., Всероссийское объединение глухонемых в 1926 г. Эти общественные организации

были построены на началах выборности и самодеятельности самих масс и пользуются самостоятельностью в

проведении мероприятий по осуществлению стоящих перед ними задач, в них заложен принцип самоуправления

объединяемых ими масс.

Создавая такие организации, Наркомсобес перекладывал на их плечи государственное обеспечение

пенсионеров, все кооперированные инвалиды снимались с пенсии и жили за счет заработка и только после

выхода из артели имели право на пенсию. Был взят жесткий курс на чистку обеспечиваемых в учреждениях

Народного Комиссариата Социального Обеспечения от социально чуждых элементов и концентрацию

учреждений. Обеспечение инвалидов деревни было поручено КОВ за счет их фондов. Государственное

пенсионное обеспечение было оставлено только за инвалидами города и охватило в 1925 г. 65 тыс. инвалидов. К

1927 г. было охвачено крестьянской взаимопомощью свыше половины всех крестьянских хозяйств, кооперацией

инвалидов — свыше 36000 человек, ВОС — 10000 человек, ВОГ — 4000 человек. Законами от 16.02.23 г. и

24.04.23 г. установлены персональные пенсии, которые делятся на центральные, республиканские и местные

(краевые, губернские, окружные). Число пенсионеров, получающих персональные пенсии, к 1927 г. достигло

6500 человек.

Вскоре после окончания гражданской войны Екатеринбург стал губернским городом. Соответственно,

здесь появился Губернский отдел социального обеспечения, который в конце марта 1920 года разослал по уездам

агентов для выяснения ситуации с социальным обеспечением на местах. Из их докладов видно, что работа в этой

области в уездах шла более чем удовлетворительно.

После освобождения Урала от Колчака в короткое время в срочном порядке отделы социального

обеспечения были восстановлены и немедленно приступили к работе, • которую осложняли нехватка

технических работников, недостаточно серьезное отношение к делу некоторых сотрудников на местах и

некоторое недоверие к этому делу со стороны населения.

Отделы социального обеспечения занимались выдачей пособий семьям убитых, без вести пропавших и

находящихся в плену красноармейцев и солдат старой армии, семьям коммунистов, мобилизованных партией.

Повсюду существовали дома старчества, где кроме местных жителей находили приют и жители других

территорий. Постепенно открывались дома детства и младенчества (ясли), где содержались дети в возрасте до 3

лет. Потом они поступали в ведение отдела народного образования.

5 мая 1920 года состоялся губернский съезд работников социального обеспечения, на котором

присутствовало 19 представителей. Его работа проходила под председательством заведующего Губернским

отделом труда и социального обеспечения. На съезде было обращено внимание на правильное обеспечение как

семей красноармейцев, так и инвалидов войны и труда.

В апреле 1920 года по Екатеринбургской губернии выплачивались пенсии 35000 инвалидов и 23632

семьям, потерявшим кормильца. По всей губернии была открыта сеть патронатов, в которых призревались 610

детей до 3 лет и 28 яслей на 693 ребенка. В некоторых местах, как, например, в Екатеринбурге, Ирбите,

организовывались молочные кухни, которые по предписанию врача снабжали молоком детей в возрасте до 8 лет.

Усилиями некоторых подотделов, как, например, Екатеринбургского, было открыто 4 учебно-показательных мас-

терских для инвалидов: сапожная, портновская, переплетная и резино-клейная. Всего в губернии было открыто

10 мастерских. В губернии были открыты 68 домов старчества, в которых призревалось 2331 чел.

нетрудоспособных и престарелых.

После слияния отделов труда с отделами социального обеспечения, в ведении последних стали находиться

выдача пайков семьям красноармейцев, помощь трудящимся по найму, охрана материнства и младенчества,

забота о домах старчества и патронатах, обеспечение пенсией инвалидов войны и труда.

В мае 1920 года пользовалась тем или иным видом социального обеспечения 1/4 часть всего населения

губернии. Заведующий губернским отделом социального обеспечения указывал на недостаточность пайка

семьям красноармейцев, наивысший размер которого составлял 720 рублей в месяц.

В период после Октябрьской революции был осуществлен уникальный опыт борьбы с детской

беспризорностью. Именно в это время в структуре исполнительной власти существовал специальный орган

управления — Наркомат призрения. Первыми теоретиками в этой области были Н.К. Крупская, A.M. Коллонтай,

А.С. Макаренко и другие.

По приблизительной статистике Центральной детской комиссии ВЦИК на 1925 год по Уралу

насчитывалось до 15 000 беспризорных детей, из них 6000 беспризорников в Свердловском округе. Из

указанного количества округ разместил по детским домам 3384 беспризорника, через Окружную комиссию

ВЦИК была оказана помощь 500 человекам. На их содержание в год тратилось 316 066 рублей (на 1 ребенка в

день тратилось примерно 18 копеек), эти суммы не могли в полной мере удовлетворить даже самые необходимые

нужды детей. Но эта часть детей являлась все же счастливчиками по отношению к детям, которые остались вне

этих домов — таких было около 2000 человек.

При подведении итогов работы Окрсобеса за 1924-1925 гг. было отмечено, что в основной своей отрасли

8

работы — обеспечении пенсиями и пособиями инвалидов войны, семей лиц, погибших в гражданскую войну, и

военнослужащих Красной Армии и Флота Окрсобесом были достигнуты положительные рез9999аты. Прежде

всего, проводилась работа по обеспечению основных контингентов пенсионеров. На 1 октября 1924 года всего по

г. Свердловску было 427 пенсионеров, а по округу — 850. На 1 октября 1925 года по городу — 500, по округу —

1323. В 1924 году по сравнению с 1923 годом количество пенсионеров в г. Свердловске увеличилось на 17,09%, а

по округу — на 55%.

Было утверждено по смете и отпускалось на выдачу пенсий и подобий в среднем на одного человека в

Свердловске 7 руб. |50 коп. в месяц, а по округу — 6 руб. В 1924 г. на II съезде Советов СССР была принята

первая Конституция СССР. Она внесла изменения в систему социального обеспечения и социального

страхования трудящихся. Постановлением ВЦИК и СНК СССР от 30 января 1925 года признано необходимым

передать на обеспечение органов социального страхования и инвалидов из числа рабочих и служащих. Это

мероприятие дало возможность органам социального обеспечения снять со своего бюджета значительную часть

обеспечиваемого контингента. В октябре 1925 года с этой целью подготовлено и передано на рассмотрение

областной комиссии 280 пенсионных дел.

Социальное обеспечение лиц, которые не могут себя сами обслуживать (беспомощных), производилось

путем помещения их в дома инвалидов. На 1 октября 1924 года состояло на учете Окрсобеса по г. Свердловску и

округу 7 домов инвалидов. В 1926 году Окружной Исполнительный комитет признал возможным на территории

округа, по усмотрению райисполкомов, создать районные комитеты помощи инвалидам (райкомпомы), которые

являлись организацией, имеющей в своем составе представителей райисполкома, женотдела, кооперации,

комсомола, профсоюзов и других организаций района. Они ставили своей задачей оказание как материальной,

так и культурной помощи инвалиду. Райком-пом не создавал своего аппарата, а строил работу на принципе

добровольности, разработав план по привлечению средств. В частности, в его задачи входило через райисполком

добиться точного учета проживающих на территории района инвалидов, разделив их по признакам нуждаемости,

а также по медицинским и бытовым показателям. Также райкомпом обязан был заниматься изысканием средств

при помощи всевозможных добровольных отчислений, пожертвований, доходов для устройства лекций,

спектаклей, концертов и других мероприятий для инвалидов.

К 1929 году Советская власть в законодательном порядке утвердила полное социальное обеспечение всех

трудящихся, потери трудоспособности всех видов и впервые в мире от безработицы за счет нанимателей и

государства, при помощи профсоюзов, а также обеспечила бесплатную медицину и образование. Социальное

обеспечение на таком высоком уровне существовало только в нашей стране.

С 1923 по 1925 г. Екатеринбургский Окружной отдел социального обеспечения возглавлял Антонов П.

11.12.25 г. на должность заведующего Екатеринбургским Окружным отделом социального обеспечения был

назначен Бурунов Яков Николаевич. С 1926 г. политика Правительства в социальном обеспечении в этот период

определяется Постановлением СНК РСФСР от 18.08.26 г. и Положением о государственном обеспечении

инвалидов военной службы и их семей, семей умерших или безвестно отсутствующих военнослужащих, семей

лиц, призванных в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии, а также лиц, утративших работоспособность или

лишившихся кормильца вследствие активного участия в борьбе с контрреволюцией, от 11.10.26 г.

Установлены единые нормы пенсий; порядок, по которому определяется контингент на будущий год;

право на пенсию лиц, утративших трудоспособность или лишившихся кормильца вследствие активного участия в

борьбе с контрреволюцией; отменена "двухгодичная давность"; обязали собесы разбирать заявления от

инвалидов о назначении пенсии в течение 2 недель.

На 1926/1927 г. СНК установил 105 тыс. пенсионных единиц, а на 1927/1928 г. — 120 тыс. пенсионных

единиц. На 11.06.26 г. в Свердловском окружном отделе социального обеспечения в штате числилось 16 человек.

В 1927 году организовано Всероссийское общество слепых на Урале, в настоящее время оно насчитывает в своих

рядах 9946 человек, в т. ч. 265 детей. 3.05.28 г. организовано Всероссийское общество глухих на Урале, в рядах

ВОГ 4800 членов, из них 650 школьников и 70 дошкольников.

Важное значение в развитии законодательства о пенсионном обеспечении имело Постановление

Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 14.03.28 г. "Об утверждении

Положения об обеспечении в порядке социального страхования по случаю инвалидности и по случаю потери

кормильца", которым устанавливались основные условия обеспечения, размеры пенсий и продолжительность их

выплат.

С 1929 г. пенсионное обеспечение распространено на рабочих металлургии, горной промышленности,

железнодорожного транспорта. Через год Законом о страховании по старости охватывались рабочие

полиграфической, химической, табачной и ряда других отраслей.

С принятием в 1936 г. Конституции СССР материальное обеспечение в старости, а также в случае болезни

и потери трудоспособности было закреплено в числе важнейших прав граждан. Это конституционное положение

являлось базой для последующего развития законодательства в области социального обеспечения.

В период Великой Отечественной войны особое внимание уделялось развитию законодательства о

социальном обеспечении военнослужащих и членов их семей. Для инвалидов, нуждающихся в особых условиях

работы, создавались специальные цехи, организовывались надомные виды труда. Для инвалидов по зрению

организовано 9 учебно-производственных предприятий и 6 филиалов, а для тех инвалидов, которые не имеют

профессии, в городах Ирбите и Камышлове организованы профессионально-технические училища, где в течение

2 лет учебы они приобретают специальность швеи, обувщика или бухгалтера.

9

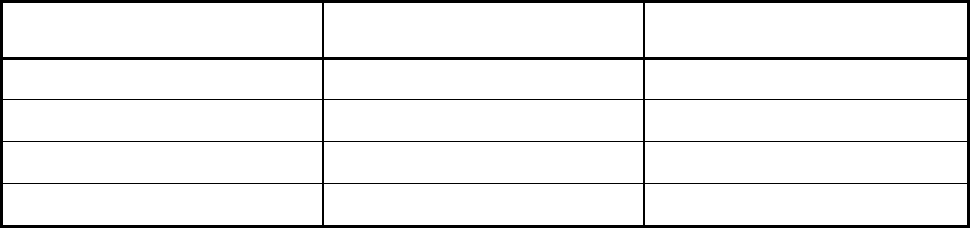

Таблица 1

Динамика численности пенсионеров в 20-х гг.

Годы Всего пеней в Свердловске

Пенсионеров, чел. в Свердловском

округе

1924/25 г. 500 1323

1925/26 г. 486 1641

1926/27 г. 418 2277

1928 г. 488 3436

В 1930 г. в Москве был создан Институт экспертизы трудоспособности; в 1932 г. — Центральный научно-

исследовательский институт трудоустройства инвалидов, которые объединяются в 1937 г. в Центральный

научно-исследовательский институт экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов. 29.02.32 г.

вводится трехгрупповая классификация инвалидности — окончательно ликвидирован процентный принцип

определения трудоспособности.

14.08.37 г. Совет Народных Комиссаров СССР утвердил инструкцию ВЦСПС и Наркомздрава СССР "О

порядке выдачи застрахованным больничных листков", действующую и сейчас с соответствующими поправками

и изменениями в законодательстве. В 1933 г. все бюро врачебной экспертизы были реорганизованы во врачебно-

трудовые экспертные комиссии; учреждается новое "Положение о втэк".

Свердловский областной отдел социального обеспечения был образован в 1934 г. в связи с разделением

Уральской области на несколько территорий. На основании Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 10.10.37 г.

"Об утверждении Положения о Народном Комиссариате социального обеспечения РСФСР" осуществляется

материальное обеспечение граждан, потерявших трудоспособность, обеспечение по старости и организуется

производственное обучение и трудоустройство граждан, частично утративших трудоспособность.

Принятие Постановления СНК РСФСР от 11.11.37 г. № 1075 "Об организации отделов социального

обеспечения в районах и городах РСФСР" позволило организовать с 1.01.38 г. при районных исполнительных

комитетах и городских районных Советах РСФСР отделы социального обеспечения,. утвердить на 1938 г.

штатный контингент местных органов социального обеспечения по РСФСР в количестве 9647 штатных единиц.

В 40-е годы главным видом государственного социального обеспечения рабочих и служащих было

пенсионирование, но доля пенсионеров в общем составе населения была невелика. В годы Великой

Отечественной войны среди главных объектов государственного обеспечения и социальной помощи на Урале

было эвакуированное население. К приоритетным группам социальной защиты относились семьи

военнослужащих и инвалиды войны. Формами государственной помощи им стали пособия и пенсии, целевые

Фонды продовольствия и промтоваров, налоговые льготы и преимущества в обеспечении жильем, огородными

участками, топливом, местами в детских учреждениях. Были созданы специальные государственные структуры,

занимающиеся социальным обеспечением семей фронтовиков.

Важнейшей социально-демографической группой, требовавшей постоянного внимания, были дети. В 1941-

1942 годах на Урале было размещено 812 эвакуированных детских домов, интернатов, детских садов, спецшкол,

всего — около 100 тыс. человек. Забота о них составляла часть решения более общей проблемы: борьбы с

детской беспризорностью и безнадзорностью. Выполняя правительственные постановления, местные власти

создавали особые Комиссии, занимались расширением сети приемников-распределителей НКВД, устройством

детей в возрасте до 14 лет в детские дома и на патронирование, а старше 14 лет — в школы фабрично-заводского

обучения, ремесленные училища, на работу на промышленные предприятия и сельское хозяйство.

Главной формой устройства бездомных детей оставались государственные воспитательные учреждения.

Для 1943-1944 годов характерно создание так называемых инициативных детских домов, главным источником

средств для которых стали сборы среди населения и шефская помощь предприятий. В 1944 году шел процесс

передачи инициативных детских домов в ведение Наркомпроса, а следовательно на госбюджетное

финансирование. Параллельно открывались новые детские дома. Установлено, что в 1944-1945 годах на

территории Урала было организовано 234 новых детских дома.

В 1942 г. Совнарком СССР утвердил новое "Положение о ВТЭК", в котором предусматривалась создание

ВТЭК на базе лечебных учреждений. 1.05.43 г. утвержден штат ВТЭК — 1 чел. В 1943 г. было 12 горсобесов и 44

райсобеса. К 1.01.43 г. было 90 учреждений, подведомственных Облсобесу. В 1946—47 гг. в области насчитыва-

лось 14 стационарных учреждений.

В 1946 г. в Министерстве социального обеспечения РСФСР существовало Управление домами инвалидов,

в котором был отдел детских домов. В 1947 г. на территории области было: 20 горсобесов с общей численностью

штатов 240 чел.; 45 райсобесов с численностью штатов — 411 чел. и 15 стационарных учреждений социального

обеспечения.

В 1950 г. в Свердловске организована экспериментальная тифлотехническая лаборатория Центрального

научно-исследовательского института экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов. В этом же

году в Свердловской области было 16 учреждений социального обеспечения — профшколы-интернаты, детские

дома, интернаты для инвалидов Великой Отечественной войны, дома инвалидов для взрослых. Состав граждан,

10