Сорокина Т.С. Грамматические средства выражения когнитивно-функциональной семантики (Вестник МГЛУ, выпуск 460)

Подождите немного. Документ загружается.

Е.П.Степанова 141

… þa hwile þe hie to nanre oðerre note ne mægen, oð þone first þe

hie wel cunnen Englisc gewrit arædan (P.C., 122).

Ментальная возможность:

… and ic for þy of þissum gebeorscipe ut eode and hider gewat, for

þy ic naht singan ne cuðe (C.S., 44).

Наряду с категориями физической и ментальной возможности в

древнеанглийский период встречается употребление глагола can в

значении общей возможности. Под значением общей возможности

мы понимаем способность к совершению действия в зависимости

от обстоятельств. На наш взгляд, данное значение является более

общим по сравнению со значениям и физической или ментальной

возможности, но еще не может быть названо эпистемическим.

… and woldon þat her þy mara wisdom on londe wære þy we

geðeoda cuðon (P.C., 46).

Первым значением глагол may имел в древнеанглийском языке

значение «иметь силу, выдержать, перенести», «иметь влияние», то

есть обладал вещественным значением. В этом значении глагол

мог самостоятельно образовывать простое глагольное сказуемое.

… þreo asæton on ða healfe þæs deoþes ðe ða Deniscan scipu aseten

wæron ond þa oðru eall on oðre healfe, þæt hira he mehte nan to oðrum

(A.S., 162),

Se Hælend hæfde þone godan willan to þæm fostre, and þa mihte to

þære fremminge (A.H., 87).

Это значение глагола may представляло собой определенный

физический или психический процесс. Случаи употребления

глагола в этом значении составляют всего 5% отобранных при-

меров.

Второе значение – «умеет», «может», «способен» – было,

наоборот, наиболее сильно развитым значением глагола may

(70%). По качеству это значение близко к аналогичному значению

глагола can, но оно менее «вещественно». Значение «может»

глагола may могло быть представлено двумя разными оттенками:

1) «может» в смысле наличия необходимых знаний и физических

свойств, как у глагола can; 2) «может», «способен» совершить

действие в данных обстоятельствах, причем большинство случаев

употребления относятся ко второму случаю.

1. Eft he cwæð, se ðe wið hine sprecende wæs: “Hwæðre þu meaht

singan” (A.E., 23).

142 Е.П.Степанова

1. Gif mon þonne aceorfe an treow, þæt mœge swina

undergestandan (L.A., 14).

2. Gif mon oþrum þa hond utan forslea, geselle him xx scilinga to

bote, Siglde gif hine mon gelacnian mœge (L.I., 32).

2. … ðaeast be lande swa swa he meahte on feower dagum gesiglan

(A.H., 24).

Уже в древнеанглийский период развития языка у глагола may

появляется эпистемическое значение «предположения». Это

значение еще развито было очень слабо. Из отобранных примеров

случаи употребления may в этом значении составляют 25%.

Næron nawðer ne on Fresisc gecæþene ne on Denisc, bute swa him

selfum ðuhte þæt hie nytwyrðoste beon meahten (A.C., 27).

And norðeweard ne cwæð, þær hit smalost wære, þæt hit mihte beon

þreora mila brad to þæm more (V.O., 79).

And hie þa ealle sæton, swa swa mihte beon fif þusend wera

(A.H., 94).

Оба модальных глагола подверглись к среднеанглийскому

периоду процессу генерализации. У глагола can значительно

уменьшился удельный весь значения «знает», «знаком». Среди

отобранных примеров – только 2% случаев употребления глагола в

этом значении. Модальный же глагол may в значении «иметь силу

выдержать, перенести» не встретился ни разу. Можно утверждать,

что к среднеанглийскому периоду «вещественного» значения у

рассматриваемых модальных глаголов уже не осталось. Глаголы

перестают употребляться как смысловые глаголы. Значения же

«умеет», «может» получили новое звучание. Оба глагола употреб-

лялись в этих значениях гораздо чаще.

Nevertheles the frere knewe noo thynge that parys coude speke

frensshe (P.V., 68).

… they were good musycyens playeng upon alle maner Instrumentes

of musyke and coude synge veray wel (P.V., 44).

Оттенки значения варьируются от значения «может» в смысле

«наличия необходимых свойств», «может» в значении «обладает

знаниями», «может», потому что отсутству ют препятствия. Все эти

значения могут быть отнесены к категории физической или мен-

тальной возможности (около 21%).

Е.П.Степанова 143

… whan Edward had receyued these letters and knewe that paris was

a lyue he had ryght as grete Ioye as one man coude thynke or byleue

(P.V., 46).

And thus to speke of the feates of Paris she coude not stynte (P.V.,

62).

… Edward had pyte fro hym and comforted hym the beste wyse he

coude (P.V., 31).

Основную массу примеров (77%) употребления глагола can

составляют случаи значения «возможности в данных обстоя-

тельствах», обозначающую обстоятельственную детерминирован-

ность связи субъекта и признака.

… alle hyr chere was coloured lyke a fresshe rose in the monthe of

Maye and coude not be contente ne fylled to beholde hyr fayre loue and

frende Parys (P.V., 51).

… she sette hyr doun on the grounde and there abode a grete whyle

and coude not speke a word (P.V., 112).

Модальный глагол may, употребляемый в значении физической

или ментальной возможности, встречался в среднеанглийских

текстах нередко. Значения «умеет», «может», «способен» в смысле

наличия необходимых знаний и физических свойств все еще

распространены (50,3% примеров).

… for certaiyn my doughter is so seke that unnethe she may speke

whyche doth to hyr grete desplaysyr and shame for fayn she wold be

out of hyr chambre (P.V., 74).

… he spake to vyenne whan he wold whyche caue was made so

secretly that no man mygt appreceyve it (P.V., 83).

Но наиболее важным в этот период является развитие

эпистемического значения предположения, в котором модальный

глагол may употребляется уже в 47% отобранных примеров.

I see wel that I may not escape (S.R., 12).

… for god hath endowed hym with so moche good and honour as

hert of knyght may have (P.V., 49).

Сопоставительный анализ микрополей возможности в древне- и

среднеанглийский периоды развития языка позволяет сделать

вывод о том, что микрополе возможности можно условно раз-

делить на три составляющих. Способность, обусловленную зна-

ниями, которыми обладает агент действия, можно обозначить

другими словами как физическую или ментальную возможност ь.

144 Е.П.Степанова

Способность, детерминированная обстоятельствами, является

более общей, менее «вещественной», менее связанной с субъектом

действия. Значение «предположения» не является связанным со

способностью субъекта осуществить действие. «Предположение»

является значением, выражающим вероятностное, гипотетическое

действие.

Все три значения формируются уже в древнеанглийский

период, но внутри функционально-семантического поля происхо-

дят изменения, связанные с семантическим развитием глаголов can

и may.

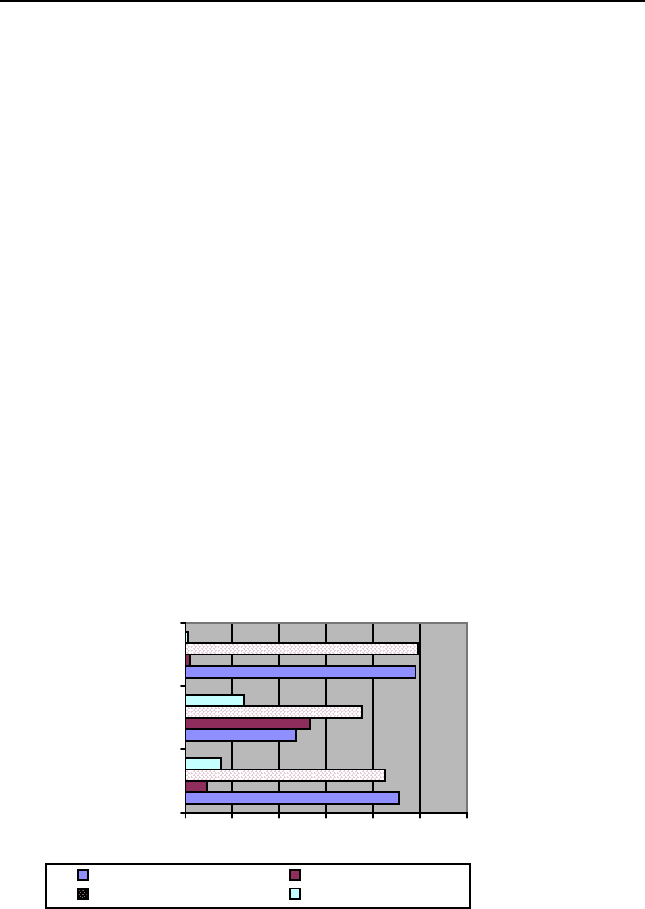

Как видно из схемы, состав средств выражения каждого зна-

чения неодинаков в двух описываемых периодах, кроме значения

«предположения», которое и в древнеанглийский, и в средне-

английский период и выражалось основным глаголом may. Состав

этого значения остался однородным.

Два других значения в обоих периодах имеют различный

состав. «Способность, определенная знанием » – значение, которое

выражается двумя глаголами в определенной пропорции . Пропор-

ция меняется к среднеанглийскому периоду: глагол may употреб-

ляется в этом значении чаще. Объяснением этому может служить

то, что во время древнеанглийского периода произошел семанти-

ческий сдвиг значения глагола от «знать» к «мочь». Но глагол с

примерно таким же значением уже существовал в языке, поэтому к

среднеанглийскому периоду у потребление глагола can сократилось

в пользу глагола may.

Ситуация со значением «способности, обусловленной обстояте-

льствами» развивалась по-другому. Оба глагола подверглись

процессу генерализации и стали передавать значение более общее,

менее вещественное. Глагол can приобрел значение «мочь при

определенных обстоятельствах». Случаи употребления глагола

may в этом значении сокращались, передавая часть употреблений

глаголу can. В результате, к среднеанглийскому периоду глагол can

может рассматриваться как доминант а модального поля, а глагол

may – как его периферия.

Развитие модальных глаголов – это исторический процесс, во

время которого лексические единицы приобретали статус грам-

матических форм. Глаголы may и can, в частности, приобрели

значения «вероятности», «предположения» и стали служить для

Е.П.Степанова 145

передачи возможной ситуации. Таким образом, процесс генера-

лизации значений являлся одним из факторов, которые влияли на

циклическое семантичес кое развитие may и can и соответственно

на структуру и состав модального поля возможности.

В современн ом английском языке глагол may активно участвует

в формировании микрополя предположени я , является его доми нан-

той. Употребление глагола в этом значении началось уже в

древнеанглийский период, к среднеанглийскому периоду случаев

употребления глаголов в этом значении отмечено гораздо больше.

Но следует отметить, что в приведенной нами схеме глагол may

дается лишь в сравнении с глаголом can. В своем исследовании мы

не рассматриваем другие средства выражения значения пред-

положения, как то формы сослагательного наклонения, активно

участвующие в формировании данного значения в древне- и

среднеанлийский периоды, так как считаем, что описание микро-

поля предположения является целью дальнейшего исследования.

На разных этапах развития языка конфигур ация и содержан ие

модальных микрополей подвергаются значительным изменениям.

Происходит движение единиц не только от центра к периферии в

рамках одного микрополя, но и перемещение средств выражения

модальных значений в другие микрополя, что связано с грам мати -

ческими и семантическими изменениями в глагольной системе

английского языка.

0 20 40 60 80 100 120

способность,

определенная

знанием, %

способность,

обусловленная

обстоятельствами,

%

предположение, %

Middle English may Middle English can

Old English may Old English can

146 Е.П.Степанова

Ссылка на литературу

1. Краткая философская энциклопедия. – М.: Прогресс, 1994, –

Т.2. – 583 с.

2. Н.И.Кондаков. Логический словарь. – М., 1971. – 655 с.

3. А.В.Бондарко. Актуализационные семантические признаки

высказывания. Роль признака временнîй локализованности;

ситуативно актуализованная или неактуализованная речь // Otazky

slovanske syntaxe. – Brno, 1979, IV/1. – C.55–61.

4. А.В.Бондарко. Теория функциональной грамматики. – Л.:

Наука, 1990. – 263 с.

5. А.В.Бондарко. Функциональная грамматика. – Л.: Наука,

1984. – 138 с.

6. В.Г.Адмони. Основы теории грамматики. – М.–Л., 1964. – 104 с.

Цитируемая литература и принятые сокращения

W.S. – Selections from the West Saxon translation of the Gospel

of Saint John. M.Grunberg. – New York, 1966.

A.E. – Из перевода Эльфрика Книги Бытия; ок. 1315 г.

А.И.Смирницкий. Хрестоматия по истории английского языка с

VII по XVII в. – М., 1998.

Р.С. – Aelfred’s preface to “Pastoral Care”. Old English Texts

with grammar and syntax / Ed. by Bruce Moore and Jan Noble. –

Monach. univ., 1983.

C.S. – Cadmon’s gift of Songs. Seven old English poems. – New

York, Bobbs-Merrill., 1966.

A.S. – The Anglo-Saxon Chronicle. Old English Texts with

grammar and syntax / Ed. by Bruce Moore and Jan Noble. – Monach.

univ., 1983.

A.H. – M.R.Godden. Aelfrec’s Catholic Homilies. – London,

1979.

H.E. – Historia Ecclesiastica Беды ок 890 г. А.И.Смирницкий.

Хрестоматия по истории английского языка с VII по XVII в. – М.,

1998.

L.A. – Laws of Aelfred. The Old English Glosses of Ms Brussels,

Royal Library, 1650.

L.I. – Laws of Inn. The Old English losses of Ms Brussels, Royal

Library, 1650.

М.Э.Сатель 147

A.C. – Historia Ecclesiastica Беды ок 890 г. А.И.Смирницкий.

Хрестоматия по истории английского языка с VII по XVII в. // Из

Англо-саксонской летописи, II, ок. 898–902 гг.

V.O. – Old English Texts. Edited by Bruce Moore and Jan Noble.

The Voyages of Ohthere and Wulfstan.

P.V. – Paris and Vienne. Early English text society. – V. 234. –

Oxford, 1970.

S.R. – The Metrical life of St.Robert. Early English text society. –

V. 288. – Oxford, 1968.

М.Э.Сатель

СЕМАНТИКА КАУЗАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В НОВОАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОД

В настоящей статье рассматриваются разноструктурные

языковые средства, репрезентирующие различные типы и разно-

видности каузальных ситуаций. В задачу исследования входит

определение номенклатуры и семантики используемых средств, а

также особенностей их функционирования с учетом характе-

ристики каузальной связи. Материалом изучения послу жили

произведения В.Шекспира.

Термин «каузальность» обозначает в философии причинн ую

зависимость между событиями мира реального и мира ирреаль-

ного. Наличие многочисленных причинных связей, лежащих в

основе взаимоотношения между событиями окружающей действи-

тельности, обусловливает использование для их выражения

разнородных языковых единиц.

Понятие казуальности в современной лингвистике трактуется

неоднозначно. Те лингвисты, которые трактуют каузальность

более широко, включают в данную семантическую область значе-

ния причины и обоснования, следствия и вывода, цели, условия и

предположения [1]. Другие суживают эту сферу до значений

причины, результата, условия и цели [2] или причины, следствия,

цели, условия и уступительности [3]. Однако в подавляющем

большинстве лингвистических исследований каузальность трак-

туется в более узком смысле – в это понятие включаются таки е

отношения двух ситуаций, при которых одна из них служит

достаточным основанием для реализации другой, порождая ее или

148 М.Э.Сатель

логически обосновывая [4]. Таким образом, при более узком

рассмотрении каузальность, или собственно каузальность, вклю-

чает два основных значения – предметной причины, отражающей

связь между предметами и явлениями окружающего мира, и

логического обоснования, передающего связь мыслей. Эти две

сферы каузальности выделяются с учетом двух уровней познания

объективной действительности – эмпирического и теоретического

[5]. Общая смысловая структура предметной каузальной конструк-

ции включает две пропозиции – одна из них выражает событие –

причину, в то время как другая отражает событие – следствие.

Основополагающим семантическим признаком предметной причи-

ны является тот факт, что в реальной действительности причина

всегда предшествует следствию, а следствие всегда вытекает из

обусловливающей его причины. В отличие от данной семанти-

ческой сферы, где устанавливаемые каузальные отношения

существуют в реальной жизни и не зависят от позиции человека,

сфера обоснования, или логического обоснования, создается при

активном участии субъекта речи [5. C.6]. В данного вида

причинных конструкциях причинно-следственные отношения

устанавливаются на теоретическом уровне, в них присутствует не

сама причинно-следственная связь, а размышления по ее поводу. В

лингвистической литературе отмечается, что когда в причинных

конструкциях отражается не реальный мир и не его связи, то

говорящий сам устанавливает условия причины и следствия,

которые могут как совпадать, так и не совпадать с реальными

причинно-следственными связями [6. C.107], при этом ситуация,

представленная в придаточной части предложений логического

обоснования, является лишь внешним поводом или косвенным

свидетельством, используемым как аргумент для умозаключения о

том, чтî сообщается в главной части [4. C.577].

Таким образом, в сложноподчиненных предложениях разли-

чаются два «направления модификации»: при одном из них

каузальная часть совмещает функцию фактического основания

(истинной причины) и довода, аргумента, используемого для

обоснования сообщаемого в противоположной части, при втор ом –

часть, отмеченная каузальным релятивом (причинным союзом)

фактически содержит информацию о реальном следствии, а

противоположная часть – о реальной причине. Следовательно,

М.Э.Сатель 149

распределение ролей, предусматриваемое комму никативным за-

мыслом, не соответствует реальному положению вещей [7. C.177–

178]. В этих конструкциях принимают участие союзы и их аналоги,

лишенные, в частности в русском языке, способности однозначно

фиксировать направление обусловленности «причина – следствие»,

таких, как «потому что», «оттого что» и др. [8. C.119].

Внутри сфер предметной причины и логического обоснования

различаются их разновидности. Внутри сферы предметной причи-

ны выделяются такие значения, как собственно причина, причина,

известная обоим собеседникам [9], общеизвестный, само собой

разумеющийся факт в качестве причины [10], объяснение,

разъяснение, аргумент, причина как мотив, побуждение или усло-

вие [9]. Однако, на наш взгляд, эти значения являются лишь

контекстуально или ситуативно обусловленными вариантами

одного и того же значения – предметной причины, обозначающей

связь между явлениями р еального мира.

Что касается сферы логического обоснования, то она, передавая

связь между идеализированными объектами, то есть логическими

конструктами, выступающими в качестве мы слительной деятель-

ности человека, характеризую щейся сложностью и многообразием

форм, включает в себя широкий спектр разнообразных семан-

тических отношений. Первый уровень членения внутри сферы

обоснования, как отмечает Р.М.Теремова, исследуя причинные

конструкции в русском языке, предполагает выделение трех

ситуаций: ситуации прямого обоснования, ситуации косвенного

обоснования и ситуации обобщением [5. C.36]. При прямом

обосновании для доказательства истинности сообщаемого в

мотивируемом компоненте говорящий использует информацию

мотивирующего компонента, т.е. реальный факт.

По типу мотивируемого компонента ситуация прямого обосно-

вания подразделяется на ситуацию прямого обоснования действия,

которое может быть реальным, при котором говорящий подтверж-

дает истинность действия мотивируемого компонента, и предпола-

гаемым, при котором говорящий обосновывает возможность или

необходимость осуществления действия мотивируемого компонен-

та, а также на ситуацию оценки и ситуацию прямого обоснования

побуждения [5. C.38–39]. Внутри субкатегоризаций реального

действия и оценки на основании характера аргументации

150 М.Э.Сатель

достоверности мотивируемого компонента выделяются ситуации

прямого собственно обоснования и прямого конкретизирующего

обоснования реального действия и прямого и конкретизирующего

обоснования оценки. Поскольку ситуации конкретизирующего

обоснования достаточно частотны в изучаемом языковом корпусе,

остановимся на них несколько подробнее. В случаях прямого

конкретизирующего обоснования реального действия обоснование

мотивируемого компонента сопровождается его конкретизацией,

что накладывает на отношения обоснования дополнительные

оттенки уточнения и пояснения. В лингвистической литературе в

частности, отмечается, что пояснительные союзы, которые при

этом используются, указывают на тождество, равнозначность

соотнесенных ситуаций и распределяют ее на основную и доба-

вочную [4. C.40]. Содержание придаточной части приводит доводы

в пользу сообщаемого в главной части и в то же время раскрывает,

уточняет ее содержание. И в главной части, и в придаточной речь

идет об одном и том же событии, но в придаточной содержится

более конкретная информация, которая в русском языке может

маркироваться конкретизирующей частицей «а именно». В ситуа-

циях прямого конкретизирующего обоснования оценки ее аргумен-

тация сопровождается качеством предмета оценки [4. C. 51]. Что

касается ситуации косвенного обоснования, то в ней установление

причинно-следственных отношений полностью основыва ется на

логике развития мысли: сообщаемое в мотивирующем компоненте,

являясь следствием мотивируемого явления, не может само по

себе, без обращения к дополнительным аргументам (к опыту

знаний говорящим), служить достоверным доказательством истин-

ности информации мотивируемого компонента [5. C.55]. Ситуация

обоснования обобщением также строится на логике развития

мысли, но в качестве основания, подтверждающего истинность

мотивируемого явления, выступает факт его отнесения к категории

лиц, предметов, явлений, обладающих определенными свойствами,

признаками [5].

Существуют и другие семантические классификации значений

обоснования. Более детальная классификация данного значения

была разработана на основе способов получения и обработки

информации, таких, как информация о положении дел, полученная

посредством органов чувств, вывод о положении дел на основе