Шендрик А.Н. Химия белка. Структура, свойства, методы исследования

Подождите немного. Документ загружается.

112

2.2 Пространственная структура белков

В настоящее время устоялись представления о четырех уровнях струк-

турной организации белковой молекулы. Это первичная, вторичная, третичная

и четвертичная структуры.

Первичная структура определяется:

¾ природой входящих в молекулу аминокислот;

¾ относительным количеством каждой аминокислоты;

¾ последовательностью аминокислот в пептидной цепи.

Если имеются простетические группы, то они также включаются в первичную

структуру белка.

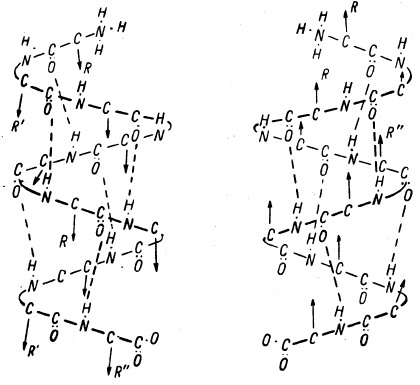

Вторичная структура - есть пространственная ориентация основной

пептидной цепи без учета различий по составу и конформации боковых замес-

тителей в этих цепях. Элементами вторичной структуры являются спираль,

складчатые структуры, реверсные изгибы цепей и т.д.

Третичная структура отражает полную пространственную ориентацию

белковой молекулы, в том числе и ориентацию простетической группы. Эле-

менты третичной структуры: глобулы, элипсоиды, палочковидные формы и пр.

Четвертичная структура учитывает нековалентное агрегирование двух

или большего числа пептидных цепей в один надмолекулярный комплекс.

Первые три уровня используют для описания всех белков, четвертый -

лишь для белков, состоящих из двух и более пептидных цепей.

2.2.1 Структурная роль пептидной связи

В клетках живых организмов и растений аминокислоты встраиваются в

полипептидную цепь путем сложных биохимических реакций. Эта "полимери-

зация" представляет собой процесс образования амидных (пептидных) связей.

Направление цепи определяют от N-концевой к С-концевой аминокислоте.

113

Именно в такой последовательности протекает синтез пептидных цепей белков

in vivo. Это направление отвечает направлению 5’→3’ информационной РНК.

2.2.1.1 Геометрические параметры пептидной связи

Почти все наши знания и пространственном расположении атомов в бел-

ках основаны на результатах рентгеноструктурного анализа (РСА) простых

пептидов, полученных Полингом и Кори в начале 50-х годов. Результаты этих и

последующих исследований позволили установить основные геометрические

параметры пептидных связей, которые приведены ниже.

C

H

CN

O

H

C

R

H

R

110

121

125

114

123

123

114

Т

р

анс- кон

ф

о

р

мация

C

H

CN

O

H

C

R

R

H

1,32

1,41

1,53

113

121

126

118

123

119

C

H

CN

O

C

H

R

H

R

Цис- кон

ф

о

р

мация

C

C

N

C

H

R

H

O

C

H

H

R

H

C

N

C

C

N

O

OH

H

R

Повторяющаяся

единица цепи

(

7.23 A

)

a

a

a

a

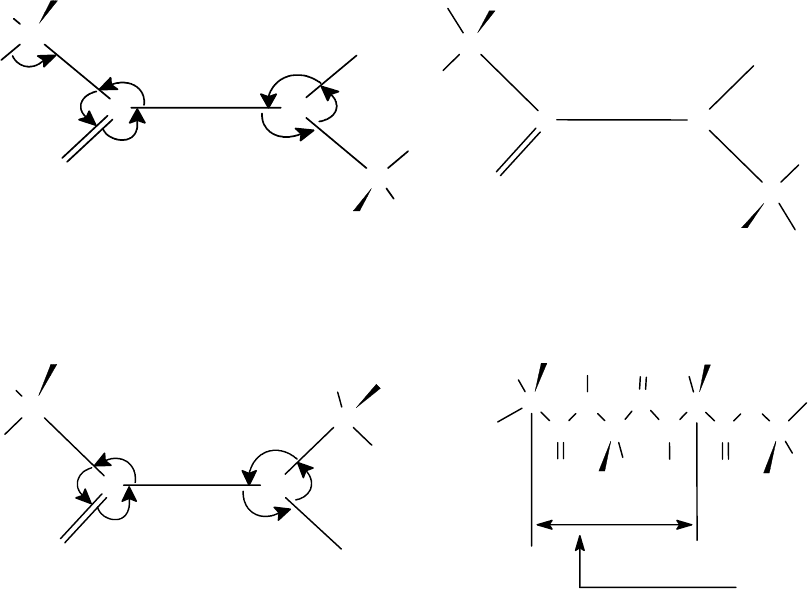

Основные структурные особенности пептидной связи.

1.

Четыре атома пептидной группировки лежат в одной плоскости с α-

углеродными атомами. Атомы Н и R-остатков при α-углеродных атомах лежат

вне этой плоскости, cм.рис.

114

C

α

N

O

C

α

H

C

R

R

H

H

C

N

C

α

O

H

R

H

Ψ

2.

Атомы О и Н пептидной связи имеют, как правило, транс-ориентацию.

Два α-углеродных атома также имеют транс-ориентацию относительной пеп-

тидной связи, посредством которой они связаны. Пептидная связь практически

плоская (сумма углов у С- и N-атомов близка к 360

0

)

3.

При L-конформации всех входящих в пептидную цепь аминокислот, R-

группы при каждом из α-углеродных атомов расположены регулярным образом

в транс положении относительно друг друга.

4.

Длина связи С-N в амидной группе (т.е. в пептидной связи) равная 1.32 Å,

имеет промежуточное значение между длиной двойной ковалентной связи

(1.21Å) и одинарной ковалентной связи (1.47Å). Следовательно, связь С-N име-

ет частичный характер двойной (π-) связи.

5.

Связь С=О на 0.02Å длиннее связи С=О в альдегидах и кетонах. Полинг и

Кори объяснили полученные результаты резонансом следующих структур:

C

C'

O

N

C

H

C

C'

N

+

C

O

-

H

I

II

Структура (I) совместима со свободным вращением вокруг связи С-N, для

структуры (II) такое вращение запрещено. Судя по различиям в длинах связей

С’-N и C’-O, результирующую гибридную структуру можно представить как

включающую формы (I) и (II) в соотношении 3:2. Иначе говоря, связь С’-N на

115

40% имеет характер двойной связи. Поскольку структура (II) плоская, а в (I)

свободное вращение, то гибридная структура также должна быть плоской.

6.

Каждый планарный пептидный фрагмент содержит две связи с α-

углеродными атомами, вокруг которых разрешено свободное вращение. Обе

они являются σ-связями без сколько-нибудь значительного π-вклада. Это связи

С

а

-N и С

а

-С. Для обозначения соответствующих углов вращения (двухгранных

углов) используют обозначения: ϕ - для С

а

-N и ψ - для С

а

-С. При полностью

расправленной цепи углы ϕ и ψ считают равными 0

0

, и, если смотреть с N-

конца, вращению по часовой стрелке на 180

0

приписывают знак "+", а в проти-

воположном направлении - знак "-", см.рис.:

C

C

N

C

R

H

H

R

H

O

-

+

-

+

Cвободное вращение

Заторможенное вращение

a

a

N-конец С-конец

Пептидная группировка в природных белках имеет, как правило, транс-

конформацию. В напряженных циклических системах (некоторые циклопепти-

ды производные пролина, например), а также при больших заместителях у ато-

ма азота в N-алкилированных производных пептидная группировка может на-

ходится в цис-форме. Например, одна пептидная группировка в цис-сотоянии

есть в субтилизине перед Про-168, две в рибонуклеазе S перед Про-93 и Про-

116

114, одна в карбоксипептидазе А между Сер-197 и Тир-198 и т.д. Из всех ами-

нокислот Про в наибольшей мере способствует образованию цис-коформации.

2.2.2 Вторичная структура белков

Специфический тип ориентации пептидной цепи в пространстве, является

результатом того или иного вида свободного вращения вокруг связей, соеди-

няющих α-углеродные атомы. В природных пептидах и белках различают три

основных типа вторичной структуры:

¾ спираль;

¾ складчатый лист;

¾ статистический клубок.

Спиралевидная и плоская формы представляют собой упорядоченные

структуры, статистическая – неупорядоченную.

2.2.2.1 Спиральные структуры

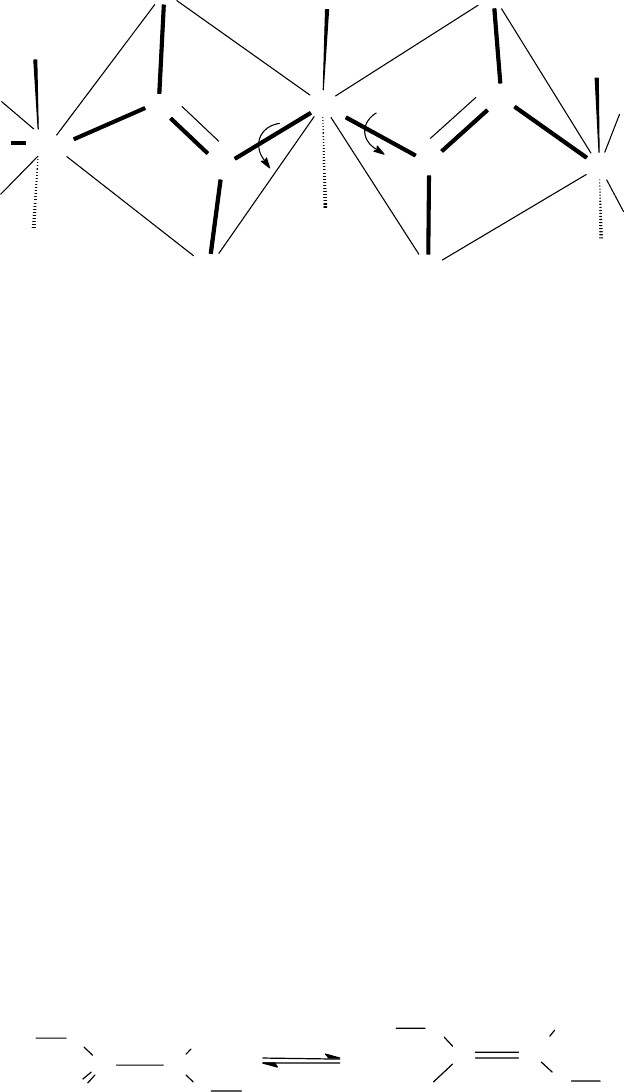

При упорядоченном расположении белковой цепи проявляется отчетливо

различимая ориентация, присущая цепи с одинаковыми углами поворота ϕ и ψ.

В пептидных цепях встречаются лево- и правозакрученные спирали (левая и

правая спирали), см рис.2.1

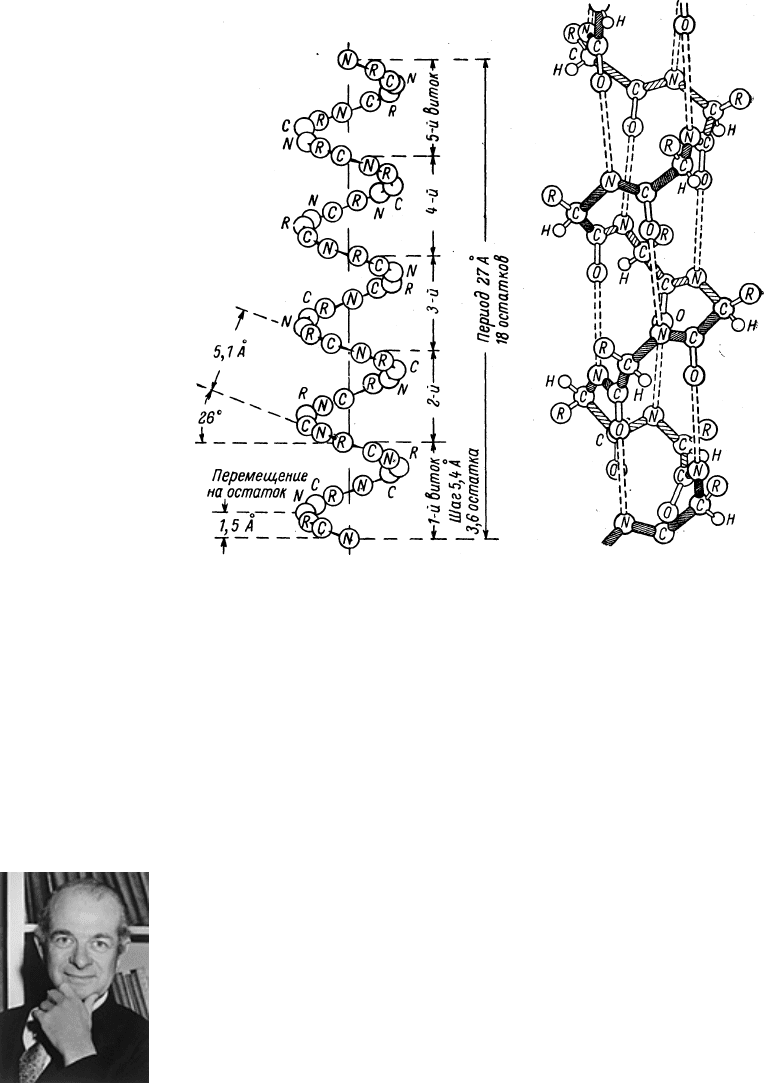

Рис. 2.1

Фрагменты пептидных цепей с левой и пра-

вой спиралями. R-остатки расположены

перпендикулярно к плоскости рисунка.

Для пептидных цепей, состоящих из L-

аминокислот, энергетически более выгодной

является правая спираль, а для D-

117

аминокислотных остатков предпочтительнее левая спираль. Наличие спирале-

видных структур в белковых цепях впервые доказали Полинг и Кори в 1951г.

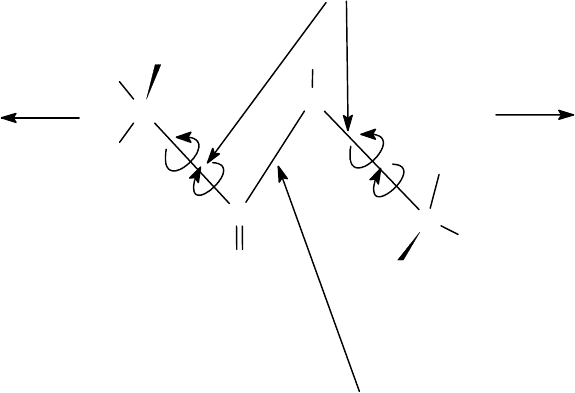

(см. рис.2.2).

Рис. 2 2

Модель α-спирали по Полингу-Кори

В 1954г Полингу за развитие теории химической связи и приложение ее к

структуре белка была присуждена Нобелевская премия. В 1962 году он удосто-

ен Нобелевской премии мира.

ПОЛИНГ (Pauling), Лайнус К.

28 февраля 1901 г. – 19 августа 1994 г.

Нобелевская премия по химии, 1954 г.

Нобелевская премия мира, 1962 г.

Американский химик Лайнус Карл Полинг (Паулинг) родился в Портленде (штат

Орегон), в семье фармацевта. Полинг-старший умер, когда его сыну исполнилось 9

лет. П. с детства увлекался наукой. Вначале он собирал насекомых и минералы. В

13-летнем возрасте один из друзей П. приобщил его к химии, и будущий ученый

начал ставить опыты. Делал он это дома, а посуду для опытов брал у матери на кухне. П. посещал

Вашингтонскую среднюю школу в Портленде, но не получил аттестата зрелости. Тем не менее он за-

писался в Орегонский государственный сельскохозяйственный колледж (позже он стал Орегонским

118

государственным университетом) в Корваллисе, где изучал главным образом химическую техноло-

гию, химию и физику. Чтобы поддержать материально себя и мать, он подрабатывал мытьем посуды

и сортировкой бумаги. Когда П. учился на предпоследнем курсе, его как на редкость одаренного сту-

дента приняли на работу ассистентом на кафедру количественного анализа. На последнем курсе он

стал ассистентом по химии, механике и материалам. Получив в 1922 г. степень бакалавра естествен-

ных наук в области химической технологии, П. приступил к подготовке докторской диссертации по

химии в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене.

П. был первым в Калифорнийском технологическом институте, кто по окончании этого выс-

шего учебного заведения сразу стал работать ассистентом, а затем преподавателем на кафедре химии.

В 1925 г. ему была присуждена докторская степень по химии summa cum laude (с наивысшей похва-

лой. –

лат

.). В течение последующих двух лет он работал исследователем и был членом Националь-

ного научно-исследовательского совета при Калифорнийском технологическом институте. В 1927 г.

П. получил звание ассистент-профессора, в 1929 – адъюнкт-профессора, а в 1931 г. – профессора хи-

мии.

Работая все эти годы исследователем, П. стал специалистом по рентгеновской кристаллогра-

фии. Применяя этот метод, он изучал природу химических связей в бензоле и других ароматических

соединениях. Стипендия Гуггенхейма позволила ему провести учебный 1926/1927 г. за изучением

квантовой механики у Арнольда Зоммерфельда в Мюнхене, Эрвина Шредингера в Цюрихе и у Ниль-

са Бора в Копенгагене.

В 1928 г. (в возрасте 27 лет) П. выдвинул свою теорию резонанса, или гибридизации, химиче-

ских связей в ароматических соединениях, которая основывалась на почерпнутой из квантовой меха-

ники концепции электронных орбиталей. В более старой модели бензола, которая время от времени

еще использовалась для удобства, три из шести химических связей (связывающих электронные пары)

между смежными атомами углерода были одинарными связями, а остальные три – двойными. Оди-

нарные и двойные связи чередовались в бензольном кольце. Таким образом, бензол мог обладать

двумя возможными структурами в зависимости от того, какие связи были одинарными, а какие –

двойными. Известно было, однако, что двойные связи короче, чем одинарные, а дифракция рентге-

новских лучей показывала, что все связи в молекуле имеют равную длину. Теория резонанса утвер-

ждала, что все связи между атомами углерода в бензольном кольце были промежуточными по харак-

теру между одинарными и двойными связями. Согласно модели П., бензольные кольца можно рас-

сматривать как гибриды их возможных структур. Эта концепция оказалась чрезвычайно полезной для

предсказания свойств ароматических соединений.

В течение последующих нескольких лет П. продолжал изучать физико-химические свойства

молекул, особенно связанных с резонансом. В 1934 г. он обратил внимание на биохимию, в частности

на биохимию белков. Совместно с А.E. Мирски он сформулировал теорию строения и функции бел-

ка, вместе с Ч.Д. Корвеллом изучал влияние оксигенирования (насыщения кислородом) на магнитные

свойства гемоглобина.

Когда в 1936 г. умер Арту Нойес, П. был назначен деканом факультета химии и химической техноло-

гии и директором химических лабораторий Гейтса и Креллина в Калифорнийском технологическом

институте. Находясь на этих административных должностях, он положил начало изучению атомной и

молекулярной структуры белков и аминокислот с применением рентгеновской кристаллографии.

В 1942 г. П. и его коллегам, получив первые искусственные антитела, удалось изменить хи-

мическую структуру некоторых содержащихся в крови белков, известных как глобулины. П. выдви-

нул верный постулат, что трехмерные структуры антигена и его антитела комплементарны и, таким

образом, «несут ответственность» за образование комплекса антиген – антитело. В 1947 г. он и

Джордж У. Бидл получили субсидию для проведения рассчитанных на пять лет исследований меха-

низма, с помощью которого вирус полиомиелита разрушает нервные клетки.

Работа П. над серповидноклеточной анемией началась в 1949 г., когда он узнал, что красные

кровяные клетки больных этой наследственной болезнью становятся серповидными только в веноз-

ной крови, где низок уровень содержания кислорода. На основе знания химии гемоглобина П. немед-

ленно выдвинул предположение, что серповидная форма красных клеток вызывается генетическим

дефектом в глубине клеточного гемоглобина. Это предположение – наглядное свидетельство удиви-

тельной научной интуиции, столь характерной для П. Три года спустя ученому удалось доказать, что

нормальный гемоглобин и гемоглобин, взятый у больных серповидноклеточной анемией, можно раз

119

личать с помощью электрофореза. Сделанное открытие подтвердило убеждение П. в том, что причи-

на аномалии кроется в белковой части молекулы.

В 1951 г. П. и Р.Б. Кори опубликовали первое законченное описание молекулярной структуры

белков. Это был результат исследований, длившихся долгих 14 лет. Применяя методы рентгеновской

кристаллографии для анализа белков в волосах, шерсти, мускулах, ногтях и других биологических

тканях, они обнаружили, что цепи аминокислот в белке закручены одна вокруг другой таким обра-

зом, что образуют спираль. Это описание трехмерной структуры белков ознаменовало крупный про-

гресс в биохимии.

Но не все научные начинания П. оказывались успешными. В начале 50-х гг. он сосредоточил

свое внимание на дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК) – биологической молекуле, которая со-

держит генетический код. В 1953 г., когда ученые в разных странах мира пытались установить струк-

туру ДНК, П. опубликовал статью, в которой описывал эту структуру как тройную спираль, что не

соответствует действительности. Несколько месяцев спустя Фрэнсис Крик и Джеймс Д. Уотсон

опубликовали свою ставшую знаменитой статью, в которой молекула ДНК описывалась как двойная

спираль.

В 1954 г. П. была присуждена Нобелевская премия по химии «за исследование природы хи-

мической связи и ее применение для определения структуры соединений». В своей Нобелевской лек-

ции П. предсказал, что будущие химики станут «опираться на новую структурную химию, в т. ч. на

точно определенные геометрические взаимоотношения между атомами в молекулах и строгое при-

менение новых структуральных принципов, и что благодаря этой технологии будет достигнут значи-

тельный прогресс в решении проблем биологии и медицины с помощью химических методов».

Несмотря на то что в юные годы, которые пришлись на первую мировую войну, П. был паци-

фистом, во время второй мировой войны ученый занимал официальный пост члена Национальной

научно-исследовательской комиссии по обороне и работал над созданием нового ракетного топлива и

поисками новых источников кислорода для подводных лодок и самолетов. В качестве сотрудника

Управления научных исследований и развития он внес значительный вклад в разработку плазмозаме-

нителей для переливания крови и для военных нужд. Однако вскоре после того, как США сбросили

атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, П. начал кампанию против нового вида

оружия и в 1945...1946 гг., являясь членом Комиссии по национальной безопасности, читал лекции об

опасностях ядерной войны.

В 1946 г. П. стал одним из основателей Чрезвычайного комитета ученых-атомщиков, учреж-

денного Альбертом Эйнштейном и 7 другими прославленными учеными с тем, чтобы добиваться за-

прещения испытаний ядерного оружия в атмосфере. Четыре года спустя гонка ядерных вооружений

уже набрала скорость и П. выступил против решения своего правительства о создании водородной

бомбы, призвав положить конец всем испытаниям ядерного оружия в атмосфере. В начале 50-х гг.,

когда и США, и СССР провели испытания водородных бомб и уровень радиоактивности в атмосфере

повысился, П. использовал свой немалый талант оратора, чтобы обнародовать возможные биологиче-

ские и генетические последствия выпадения радиоактивных осадков. Озабоченность ученого потен-

циальной генетической опасностью отчасти объяснялась проводимыми им исследованиями молеку-

лярных основ наследственных заболеваний. П. и 52 других нобелевских лауреата подписали в 1955 г.

Майнаускую декларацию, призывавшую положить конец гонке вооружений.

Когда в 1957 г. П. составил проект воззвания, в котором содержалось требование прекратить

ядерные испытания, его подписало более 11 тыс. ученых из 49 стран мира, и среди них свыше 2 тыс.

американцев. В январе 1958 г. П. представил этот документ Дагу Хаммаршёльду, который был тогда

генеральным секретарем ООН. Предпринятые П. усилия внесли свой вклад в учреждение Пагуошско-

го движения за научное сотрудничество и международную безопасность, первая конференция сто-

ронников которого состоялась в 1957 г. в Пагуоше (провинция Новая Шотландия, Канада) и которо-

му в конечном счете удалось способствовать подписанию договора о запрещении ядерных испыта-

ний. Такая серьезная общественная и личная озабоченность по поводу опасности заражения атмосфе-

ры радиоактивными веществами привела к тому, что в 1958 г., несмотря на отсутствие какого бы то

ни было договора, США, СССР и Великобритания добровольно прекратили испытания ядерного

оружия в атмосфере.

Однако усилия П., направленные на то, чтобы добиться запрета испытаний ядерного оружия в

атмосфере, встречали не только поддержку, но и значительное сопротивление. Такие известные аме-

риканские ученые, как Эдвард Теллер и Уиллард Ф. Либби, оба члены Комиссии по атомной энергии

120

США, утверждали, что П. преувеличивает биологические последствия выпадения радиоактивных

осадков. П. также наталкивался на политические препятствия из-за приписываемых ему просовет-

ских симпатий.

Как это ни странно, но в тот же самый период П. подвергался нападкам и в Советском Союзе,

поскольку его резонансная теория образования химических связей считалась противоречащей мар-

ксистскому учению. (После смерти Иосифа Сталина в 1953 г. эта теория была признана в советской

науке.) П. дважды (в 1955 и 1960 гг.) вызывали в подкомиссию по вопросам внутренней безопасности

сената США, где ему задавали вопросы относительно его политических взглядов и политической

деятельности. В обоих случаях он отрицал, что когда бы то ни было являлся коммунистом или сим-

патизировал марксистским взглядам. Во втором же случае (в 1960 г.) он, рискуя вызвать обвинение в

презрении к конгрессу, отказался назвать имена тех, кто помог ему собрать подписи под воззванием

1957 г. В конце концов дело было прекращено.

В июне 1961 г. П. и его жена созвали конференцию в Осло (Норвегия) против распростране-

ния ядерного оружия. В сентябре того же года, несмотря на обращения П. к Никите Хрущеву, СССР

возобновил испытания ядерного оружия в атмосфере, а на следующий год, в марте, это сделали

США. П. начал вести дозиметрический контроль над уровнями радиоактивности и в октябре 1962 г.

сделал достоянием гласности информацию, которая показывала, что из-за проводимых в предыдущем

году испытаний уровень радиоактивности в атмосфере поднялся вдвое по сравнению с предшест-

вующими 16 годами. П. также составил проект предлагаемого договора о запрещении таких испыта-

ний. В июле 1963 г. США, СССР и Великобритания подписали договор о запрещении ядерных испы-

таний, в основе которого лежал проект П.

В 1963 г. П. был награжден Нобелевской премией мира 1962 г. В своей вступительной речи от

имени Норвежского нобелевского комитета Гуннар Ян заявил, что П. «вел непрекращающуюся кам-

панию не только против испытаний ядерного оружия, не только против распространения этих видов

вооружений, не только против самого их использования, но против любых военных действий как

средства решения международных конфликтов». В своей Нобелевской лекции, названной «Наука и

мир» («Science and Peace»), П. выразил надежду на то, что договор о запрещении ядерных испытаний

положит «начало серии договоров, которые приведут к созданию нового мира, где возможность вой-

ны будет навсегда исключена».

В том же году, когда П. получил свою вторую Нобелевскую премию, он вышел в отставку из

Калифорнийского технологического института и стал профессором-исследователем в Центре изуче-

ния демократических институтов в Санта-Барбаре (штат Калифорния). Здесь он смог уделять больше

времени проблемам международного разоружения. В 1967 г. П. также занял должность профессора

химии в Калифорнийском университете (Сан-Диего), надеясь проводить больше времени за исследо-

ваниями в области молекулярной медицины. Спустя два года он ушел оттуда и стал профессором хи-

мии Стэнфордского университета в Пало-Альто (штат Калифорния). К этому времени П. уже вышел

в отставку из Центра изучения демократических институтов.

В конце 60-х гг. П. заинтересовался биологическим воздействием витамина С. Ученый и его

жена сами стали регулярно принимать этот витамин, П. же начал публично рекламировать его упот-

ребление для предотвращения простудных заболеваний. В монографии «Витамин С и простуда»

(«Vitamin C and the Common Cold»), которая вышла в 1971 г., П. обобщил опубликованные в текущей

печати практические свидетельства и теоретические выкладки в поддержку терапевтических свойств

витамина С. В начале 70-х гг. П. также сформулировал теорию ортомолекулярной медицины, в кото-

рой подчеркивалось значение витаминов и аминокислот в поддержании оптимальной молекулярной

среды для мозга. Эти теории, получившие в то время широкую известность, не нашли подтверждения

в результатах последующих исследований и в значительной мере были отвергнуты специалистами по

медицине и психиатрии. П., однако, придерживается точки зрения, что основания их контраргумен-

тов далеко не безупречны.

В 1973 г. П. основал Научный медицинский институт Лайнуса Полинга в Пало-Альто. В тече-

ние первых двух лет он был его президентом, а затем стал там профессором. Он и его коллеги по ин-

ституту продолжают проводить исследования терапевтических свойств витаминов, в частности воз-

можности применения витамина С для лечения раковых заболеваний. В 1979 г. П. опубликовал книгу

«Рак и витамин С» («Cancer and Vitamin С»), в которой утверждает, что прием в значительных дозах

витамина С способствует продлению жизни и улучшению состояния больных определенными вида

121

ми рака. Однако авторитетные исследователи раковых заболеваний не находят его аргументы убеди-

тельными.

В 1922 г. П. женился на Аве Элен Миллер, одной из его студенток в Орегонском государст-

венном сельскохозяйственном колледже. У супругов три сына и дочь. После смерти жены в 1981 г. П.

живет в их загородном доме в Биг-Сюре (штат Калифорния).

Помимо двух Нобелевских премий, П. был удостоен многих наград. В их числе: награда за

достижения в области чистой химии Американского химического общества (1931), медаль Дэви Лон-

донского королевского общества (1947), советская правительственная награда – международная Ле-

нинская премия «За укрепление мира между народами» (1971), национальная медаль «За научные

достижения» Национального научного фонда (1975), золотая медаль имени Ломоносова Академии

наук СССР (1978), премия по химии американской Национальной академии наук (1979) и медаль

Пристли Американского химического общества (1984). Ученому присвоены почетные степени Чи-

кагского, Принстонского, Йельского, Оксфордского и Кембриджского университетов. П. состоит во

многих профессиональных организациях. Это и американская Национальная академия наук, и Аме-

риканская академия наук и искусств, а также научные общества или академии Германии, Великобри-

тании, Бельгии, Швейцарии, Японии, Индии, Норвегии, Португалии, Франции, Австрии и СССР. Он

был президентом Американского химического общества (1948) и Тихоокеанского отделения Амери-

канской ассоциации содействия развитию науки (1942...1945), а также вице-президентом Американ-

ского философского общества (1951...1954).

Источник информации:

Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия: Пер. с англ.– М.: Прогресс, 1992.

Теоретически предсказываемые величины двухгранных углов в наиболее

изученной правой α-спирали должны быть равны: ϕ = -58

о

, а ψ = -41

о

. По дан-

ным РСА ряда белков их усредненные значения равны: ϕ = -62

о

, а ψ = -41

о

. Та-

кие величины углов обеспечивают максимальную стабильность структуры. Эта

стабильность достигается тем, что в ней практически нет стерических затруд-

нений, особенно для R-боковых цепей - раз. Во-вторых, диполи С=О и N-Н

пептидных связей ориентированы почти коаксиально, что является оптималь-

ным для диполь-дипольного взаимодействия и обеспечивает образование об-

ширной системы внутримолекулярных кооперативных водородных связей. Они

надежно стабилизируют α-спираль.

Образование водородных связей внутри цепи является прямым следстви-

ем того, что планарная пептидная группировка находится в транс-форме. В α-

спирали каждая NH-группа пептидной цепи связана водородной связью с С=О

группой четвертой аминокислоты, образую при этом 13-членный цикл. Поэто-

му α-спираль обозначают иногда как 3.6

13

-спираль (3.6 аминокислотных остат