Шендрик А.Н. Химия белка. Структура, свойства, методы исследования

Подождите немного. Документ загружается.

92

зина. Если из реакционной смеси удалить галоген расщепление пептидной свя-

зи не идет. Предполагается, что механизм процесса аналогичен другим реакци-

ям с использованием галогенирующих агентов (в том числе N-

бромсукцинимида), а окислительное галогенирование - есть свойство системы:

о-иодбензойная к-та : 4 М солянокислый гуанидин. Уменьшить вероятность

расщепления по тирозину удается добавками п-крезола. В этом случае метод

применим для избирательного расщепления по триптофану.

5.

Известны другие методы расщепления по триптофану. Среди них - рас-

щепление активным иодом. Последний генерируют в системе: пероксид водо-

рода - соли HJ - лактопероксидаза (или пероксидаза хрена). Выход 30-40%. С

аналогичным выходом идет расщепление под действием иодирующих агентов

J

2

, J

3

-

, JCl, смеси: (хлорамин Т)/KJ.

Расщепление по карбоксильной группе триптофана в кислой среде можно

осуществить под действием N-хлорсукцинимида. Остальные связи не затраги-

ваются, в том числе и по тирозину или гистидину. Выходы и скорости реакций

меньше, чем с N-бромсукцинимидом.

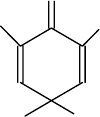

Избирательно, пептидные связи триптофана в белках и пептидах, можно

расщепить с помощью 2,4,6-трибромо-4-метилциклогексадиенона (трибромкре-

зола):

Пептидные связи тирозина и гистидина не затрагиваются. Однако, тиро-

зин превращается в 3,5-дибромпроизводное, цистеин окисляется до цистеино-

вой кислоты, метионин - в метионин-S-оксид и идет модификация гистидина.

O

BrBr

BrCH

3

93

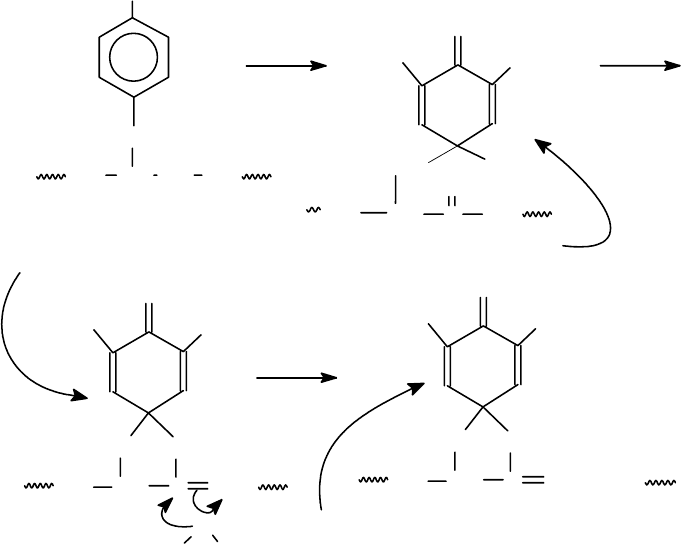

Расщепление по тирозину. При отсутствии в молекуле белка остатков

триптофана избирательное расщепление по тирозину можно осуществить с по-

мощью N-бромсукцинимида.

CH

2

CHNH CO NH

OH

O

BrBr

H

2

CO

CH CHN O

H

2

O

+

O

BrBr

H

2

CO

CH CHN

N

+

H

O

Br

BrBr

CH

2

CH

NH

C

O

NH

+3

NBS

O

H

H

H

2

N

+

Трибромдиенон

Спироиминолактон

Дибромдиеноспиролактон

Диеноспиролактон - сильный хромофор с λ

мах

= 260 нм (ε = 10000-11000).

Метод часто применяется для исследования гистонов, которые не содер-

жат остатков триптофана. Выход, обычно неколичественный, но увеличивается

при увеличении избытка реагента.

Условия проведения реакции: 20

0

С, 6 часов, 50% СН

3

СООН, глубина 30-

65%. В присутствии триптофана расщепление по тирозину идет только при

большом избутке NBS.

Расщепление по остатку цистеина. В основе метода избирательного

расщепления пептидной связи по аминогруппе цистеина лежит превращение

SH-групп в тиоциановые группировки. Впервые расщепление по цистеину под

94

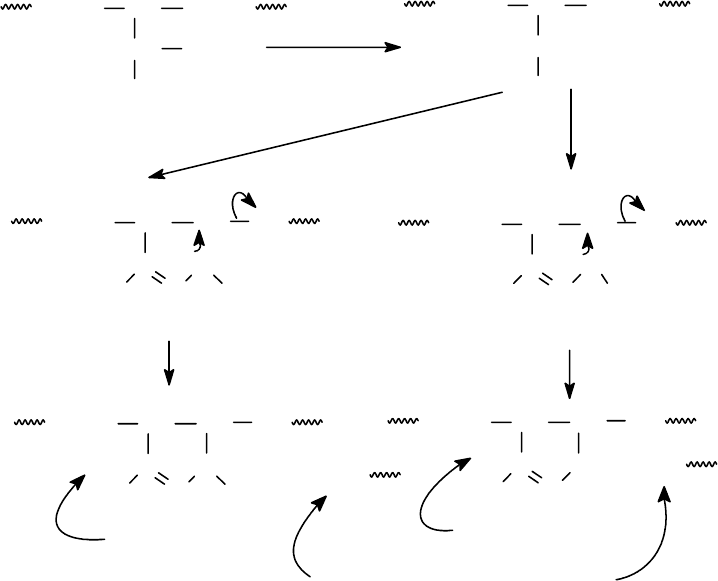

действием цианидов было выполнено в 1964-65гг. Механизм реакции представ-

лен ниже на схеме.

C

N

-

NN

CHCO

CH

2

S

S

CH

2

NHCHCO

CH

2

SCN

CHCOOCNH

NN

CHCO

CH

2

S

-

+

C

NCH

CH

2

S

NH

OC CO

H

2

O

COOH

C

HN CH

CH

2

S

NH

CO

Остатки

тиоцианоаланина

Циклизация

Ацилиминотиазолидин

В реакции образуется вначале остатки тиоцианоаланина, которые цикли-

зуются в ацилиминотиазолидин. Затем идет быстрый гидролиз пептидной свя-

зи. Расщепление дисульфидных связей цианидами приводит к частичному и

случайному образованию тиоцианогрупп

Предложен метод прямого и количественного превращения SH-групп в

соответствующие тиоцианопроизводные с помощью 2-нитро-5-

тиоцианобензойной кислоты:

SCN

NO

2

COOH

Показано также, что активным цианирующим агентом SH-групп в белках

является соли 1-циано-4-диметиламино-пиридиния:

95

N

N

+

CH

3

CH

3

CN

X

-

X = Br

BF

4

ClO

4

Другие химические методы расщепления пептидных связей

Расщепление по связи Асн-Гли гидроксиламином основано на способно-

сти боковой цепи остатка аспарагина циклизоваться с образованием замещен-

ного сукцинимида. Последний подвергается нуклеофильной атаке со стороны

гидроксиламина с расщеплением пептидной связи. Повышенная лабильность

связи Асн-Гли в этой реакции обусловлена, видимо, отсутствием стерических

препятствий циклизации.

Краткая схема механизма реакции выглядит следующим образом:

NH CH CO NH CH

2

CO

CH

2

CONH

2

-

NH

3

NH CH C

CH

2

C

N

O

O

CH

2

CO

NH CH COOH

CH

2

CONHOH

NH CH CONHOH

CH

2

COOH

+

NH

2

CH

2

CO

NH

2

OH

Сукцинимид

Связь Гли-Гли не расщепляется. Условия 20

0

С, 4 часа, рН=9, 6М гуанидин•НСl

+ 2% NH

2

OH•HCl

96

Расщепление по связи Асп-Про. Эта связь наиболее лабильна в условиях

кислотного гидролиза и легко расщепляется уже в мягких условиях: 10%

CH

3

COOH + пиридин, рН = 2.5, 7 М солянокислый гуанидин, 40

0

С, 4 суток.

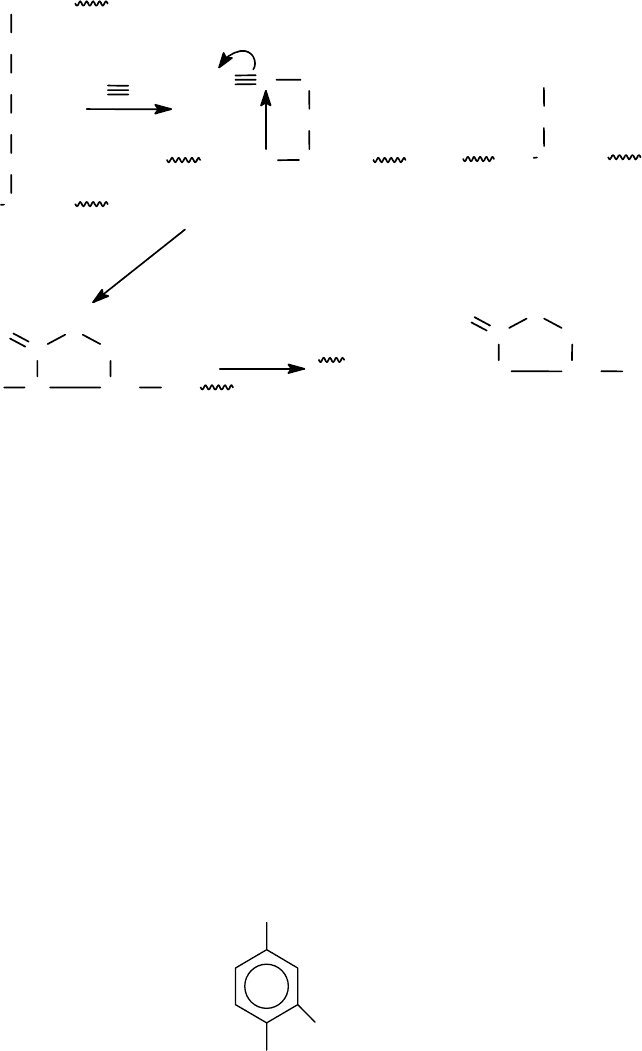

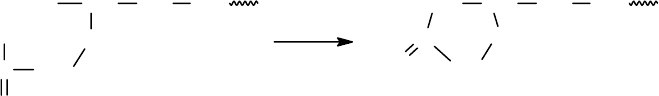

Известен метод расщепления пептидных связей серина и треонина, осно-

ванный на предварительном окислении гидроксильной группы дициклогексил-

карбодиимидом (ДЦК) в присутствии фосфорной кислоты в среде ДМСО и по-

следующей реакции с фенилгидразином. Промежуточный продукт реакции фе-

нилгидразон циклизуется в пиразол с одновременным отщеплением фрагмента

со свободной NH-концевой аминогруппой.

Возможен и другой вариант, когда под действием гидроксиламина обра-

зуется промежуточный гидразон. Он циклизуется в изооксазолин с образовани-

ем фрагмента пептидной цепи со свободной аминогруппой. Схема этих реак-

ций:

OCNH CH CONH

CH OH

R

ДМСО/ДЦК

H

3

PO

4

OCNH CH CONH

CO

R

C

6

H

5

NHNH

2

OCNH CH CO NH

C

RN

NH

C

6

H

5

NH

2

OH

OCNH CH CO NH

C

RN

O

H

Фенилгидразон

Гидразон

OCNH CH CO NH

C

RN

N

C

6

H

5

OCNH CH CO NH

C

RN

O

H

2

N

H

2

N

+

+

Пирозалон

Изооксазолин

Фрагменты со свободной

аминогруппой

R = H, CH

3

97

2.1.5.2 Установление аминокислотной последовательности

фрагментов белковых молекул

Первым белком, для которого была установлена его аминокислотная по-

следовательность был инсулин. На разработку стратегии этого эксперимента и

его реализацию выдающемуся биохимику Ф. Сенгеру (Sanger) потребовалось

несколько лет и в 1951 г. он расшифровал первичную структуру инсулина.

Фермент состоит из двух цепей (21 и 30 аминокислотных остатка), связанных

между собой дисульфидными связями.

В 1958 г Сенгер был удостоен Нобелевской премии

за исследование первичной структуры инсулина. В

1980 г ему была присуждена вторая Нобелевская

премия за установление последовательности нук-

леиновых оснований в полинуклеотидах.

СЕНГЕР (Sanger), Фредерик

род. 13 августа 1918 г.

Нобелевская премия по химии, 1958 г.

Нобелевская премия по химии, 1980 г., совместно с Полом Бергом и Уолтером Гилбертом

Английский биохимик Фредерик Сенгер (Сангер) родился в Рендкомбе (графство Глостершир). Его

мать была дочерью преуспевающего текстильного магната. Отец работал врачом. С 1932 по 1936 г. будущий

ученый обучался в Брайанстонской школе в Блэндфорде (графство Дорсетшир), а в 1936 г. поступил в колледж

св. Иоанна Кембриджского университета. Первоначально С. планировал заняться медициной, но его заинтере-

совала биохимия. «Мне казалось, – писал он много лет спустя, – что это был путь к действительному понима-

нию живой материи и к разработке более научных основ для решения многих проблем, стоящих перед медици-

ной».

В 1939 г. в Кембриджском университете С. получил степень бакалавра естественных наук, а в 1943 г.

докторскую степень. Он вошел в исследовательскую группу, возглавляемую Э.Ч. Чибналлом, который как раз

перед этим сменил Фредерика Хопкинса в должности профессора биохимии Кембриджского университета. В то

время Чибналл занимался исследованиями в области химии белков.

В 1902 г. Эмиль Фишер предположил, что белки состоят из аминокислот, связанных между собой пеп-

тидными связями. К началу 40-х гг. гипотеза Фишера была широко, хотя и не повсеместно признана. Чибналл

предложил С. установить конечную последовательность пептидной цепи химическим путем.

В 1945 г. С. сообщил, что в мягких щелочных условиях динитрофенол может присоединяться к атому

азота аминокислоты благодаря связи более сильной, чем пептидная. Следовательно, белок может быть расщеп-

лен на составляющие его аминокислоты с разрушением пептидных связей, а структуру аминокислот можно ус-

тановить с помощью хроматографии.

Значительная часть исследований, проводимых в лаборатории Чибналла, была связана с инсулином,

одним из немногих белков, доступных в то время в чистом виде и в больших количествах. Первоначальное изу-

чение С. инсулина показало, что он содержит две различные N-концевые аминокислоты, т.е. каждая молекула

инсулина состоит их двух видов полипептидных цепей. Две молекулы цистеина могут соединяться с образова-

нием цистина посредством дисульфидного мостика между двумя полипептидными цепями, либо между раз-

личными участками одной цепи. В 1949 г. С. сообщил, что он открыл способ разрушения этих дисульфидных

мостиков и, следовательно, метод разделения двух цепей.

Сенгер и приехавший из Вены Ганс Туппи разработали план установления последовательности чередо-

вания аминокислот в каждой полипептидной цепи инсулина, используя для этих целей различные ферменты

(протеазы). В 1950 г. Туппи, после установления структуры более длинной из двух инсулиновых цепей, уехал

98

из Кембриджа. Более короткая инсулиновая цепь не так легко поддавалась химическому анализу, и поэтому по-

следовательность чередования в ней аминокислот была полностью установлена только в 1953 г. С. продолжил

работу по установлению местоположения дисульфидных мостиков между двумя цепями, и в 1955 г. представил

законченную структуру молекулы инсулина. Это была первая белковая молекула, так подробно изученная.

Работа С. имела важные последствия для биохимии и зарождающейся науки – молекулярной биологии. Резуль-

таты проведенных им исследований окончательно доказали, что белки состоят из аминокислот, соединенных в

цепи пептидными связями. С. также доказал, что некоторые ферменты могут разрывать пептидные цепи в зара-

нее установленных местах. Применение этого метода помогло биохимикам определить впоследствии структуру

многих других белков.

В 1958 г. С. была присуждена Нобелевская премия по химии «за установление структур белков, осо-

бенно инсулина». В своей Нобелевской лекции С. подчеркнул большое практическое значение проведенной им

работы. «Установление структуры инсулина, безусловно, открывает путь к исследованию других белков, – ска-

зал он. – Можно также надеяться, что изучение белков поможет выявить изменения, которые происходят в ор-

ганизме во время болезни, и что наши усилия могут принести человечеству большую практическую пользу».

Еще до получения Нобелевской премии С. занялся изучением генетики. Отчасти это произошло под

влиянием дружбы ученого с Фрэнсисом Криком. Для С. одним из наиболее поразительных фактов, касающихся

последовательности чередования отдельных групп в инсулине, было явное отсутствие какого бы то ни было

принципа уникального расположения аминокислот. А ведь от этого, казалось бы, случайного порядка зависела

важная физиологическая деятельность. С. не понимал, каким образом белок может соединяться именно в такой

последовательности, однако было очевидно, что у этого порядка должны быть определенные истоки. В середи-

не 50-х гг. Крик (который вместе с Джеймсом Д. Уотсоном первый описал структуру генетического вещества

дезоксирибонуклеиновой кислоты, или ДНК) объяснил сделанные С. открытия, прибегнув к «гипотезе после-

довательности», которая заключалась в том, что информацию, определяющую последовательность аминокис-

лот в белке, несут гены. Позднее было установлено, что сами гены представляют собой последовательность

звеньев, отдельные группы которых соответствуют определенной аминокислоте.

Нуклеиновые кислоты – ДНК и рибонуклеиновая кислота (РНК) – это цепи связанных нуклеотидов.

Записанный в них генетический код для аминокислот определяется последовательностью трех оснований. Про-

цесс строительства белка начинается с того, что соответствующий участок молекулы ДНК, который включает

полные указания для сбора соединения, «расстегивает молнию» для связи, соединяющей основания друг с дру-

гом. Свободные нуклеотиды (как попало плавающие в клетке) оказываются привязанными вдоль открытой для

этого последовательности молекулы ДНК, образуя зеркально отображенную цепь, называемую матричной РНК

(мРНК). Законченная цепь мРНК покидает ДНК (которая тогда снова «закрывает молнию») и продвигается к

клеточным структурам, которые называются биросомами, где и будет собираться белок. Участки более корот-

кой цепи формируются мРНК и затем движутся в сторону, с тем чтобы вобрать в себя соответствующие сво-

бодные нуклеотиды, которые они затем приносят обратно мРНК для включения в белковую структуру. Эти ко-

роткие цепи называются транспортными РНК (тРНК). К тому времени, когда С. приступил к изучению нуклеи-

новых кислот, об этих процессах мало что было известно, а о нуклеотидных последовательностях не было из-

вестно вообще ничего.

Последовательности ДНК и РНК представляют большие трудности для анализа, чем белковые после-

довательности, поскольку они длиннее. Типичная белковая цепь может содержать до пятидесяти аминокислот,

а типичная мРНК содержит сотни нуклеотидов. ДНК даже крошечного вируса состоит из тысяч нуклеотидов. И

тем не менее последовательности нуклеиновых кислот легче поддаются раскодированию, чем белковые после-

довательности, из-за их фундаментального различия: в то время как каждое место в белковой цепи может быть

занято любой из 20 различных аминокислот, существует только 4 «претендента» на каждое место в последова-

тельности ДНК – нуклеотиды, сокращенно называемых А, Т, Ц и Г.

В 1958 г. Роберт У. Холли предпринял попытку установить последовательность цепи тРНК. Несмотря

на то что длина этих коротких цепей не превышает 100 нуклеотидов, эта работа из-за сложности установления

последовательности затянулась до 1965 г. На С. произвела глубокое впечатление работа Холли, но он искал бо-

лее действенный метод установления последовательности, доступный для применения к цепям мРНК, длина

которых нередко достигает нескольких сотен нуклеотидов. В начале 60-х гг. он и его коллеги разработали та-

кую технологию. Применив ферменты, они избирательно расчленили цепи мРНК на более мелкие фрагменты и

проследили последовательность в каждой из них. Затем на основании заключений о взаимоотношении между

фрагментами была определена последовательность во всей цепи.

Такой подход, однако, требовал массы времени и терпения, и С. решил разработать аналитический ме-

тод установления последовательности в ДНК. Он добился этого в 1973 г. Предложенная им процедура заклю-

чалась в том, что двойная цепь молекулы ДНК разбивалась на одинарные цепи (называемые стренгами), а затем

полученный материал группировался в четыре образца. Каждый образец начинают восстанавливать до перво-

начальной последовательности двойной цепи, исходя из шаблона одинарной цепи. Однако исследователи оста-

навливают процесс восстановления на разных нуклеотидах для каждого образца либо путем ограничения кон-

центрации того или иного свободного нуклеотида, либо помещая в цепь определенный нуклеотид с таким хи

99

микатом, который предотвращает дальнейший синтез. В результате этого реконструированные цепи представ-

ляют собой образцы различной длины, но каждая заканчивается одинаковым нуклеотидом. Затем эти четыре

образца одновременно пропускают через фильтрующий материал - сверхтонкий акриламидным гелем, который

разделяет эти цепи в соответствии с их длиной, поскольку более короткие цепи проходят через гель быстрее. И

тогда нуклеотидная последовательность первоначальной цепи ДНК может быть прочитана прямо с геля путем

сравнения следов, оставленных образцами.

В то время как С. м его коллеги работали над этим методом (названным дидекоксидным методом по

типу используемого при этом ограничивающего химиката), американские ученые Уолтер Гилберт и Аллан

Мэксам разрабатывали другую процедуру установления нуклеотидных последовательностей. В соответствии с

их методом фрагменты цепи ДНК различной длины получают, разрывая цепь на специфических основаниях.

Этот подход напоминает метод, который применил С. для установления последовательностей в белковых цепях

и цепях РНК. Как технология С., так и технология Гилберта стали важнейшим инструментом генной инжене-

рии, хотя метод С. несколько более эффективен при работе с очень длинными последовательностями. Еще в

1978 г. С. и его коллеги продемонстрировали действенность дидезоксидного метода, установив последователь-

ность 5375 оснований в цепи ДНК бактериального вируса. Это был первый случай такой подробной расшиф-

ровки цепи ДНК.

В 1980 г. С. и Гилберту была присуждена половина Нобелевской премии по химии «за вклад в уста-

новлении основных последовательностей в нуклеиновых кислотах». Другая половина премии была присуждена

Полу Бергу. Эти трое ученых, сказал в своей вступительной речи от имени Шведской королевской академии

наук Б.Г. Мальстрем, «сделали возможным проникновение в еще большие глубины в нашем понимании взаи-

мосвязи между химической структурой и биохимической функцией генетического материала».

В 1983 г. С. вышел в отставку с занимаемого им поста в Медицинском научно-исследовательском со-

вете. Скромный, склонный к уединению человек, он живет в Кембридже со своей женой Маргарет Джоан Хоув.

Брак с ней был зарегистрирован в 1940 г. У супругов два сына и дочь.

С. удостоен многочисленных наград. Среди них: медаль Кордей-Моргана и премия, присужденные ему

Британским химическим обществом (1951), премия Альфреда Бензонса Фонда Альфреда Бензонса (1966), Ко-

ролевская медаль Лондонского королевского общества (1969), ежегодная награда Гарднеровского фонда (1971

и 1979), памятная медаль Хэнбери Фармацевтического общества Великобритании (1976), медаль Копли Лон-

донского королевского общества (1977) и премия Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские иссле-

дования (1979). С. – почетный член Американского общества биохимиков и американской Национальной ака-

демии наук, обладатель почетных степеней университетов Лестера и Страсбурга, а также Кембриджа и Окс-

форда.

Источник информации: Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия: Пер. с англ.– М.: Прогресс, 1992.

К настоящему времени количество белков, для которых установлена ами-

нокислотная последовательность, исчисляется тысячами и их число очень бы-

стро растет. Одним из выдающихся достижений в этой области было определе-

ние аминокислотной последовательности молекулы антитела гамма-

глобулиновой фракции крови, которая включает 1320 аминокислот. В настоя-

щее время все полученные и получаемые данные о пространственной структуре

белков заносятся в банк данных (см. в сети "Internet": http://nist.rcsb.org/pdb/).

По мере накопления информации этот банк предполагается использовать в бу-

дущем для предсказания форм белковых молекул и их функций исходя из ами-

нокислотной последовательности.

100

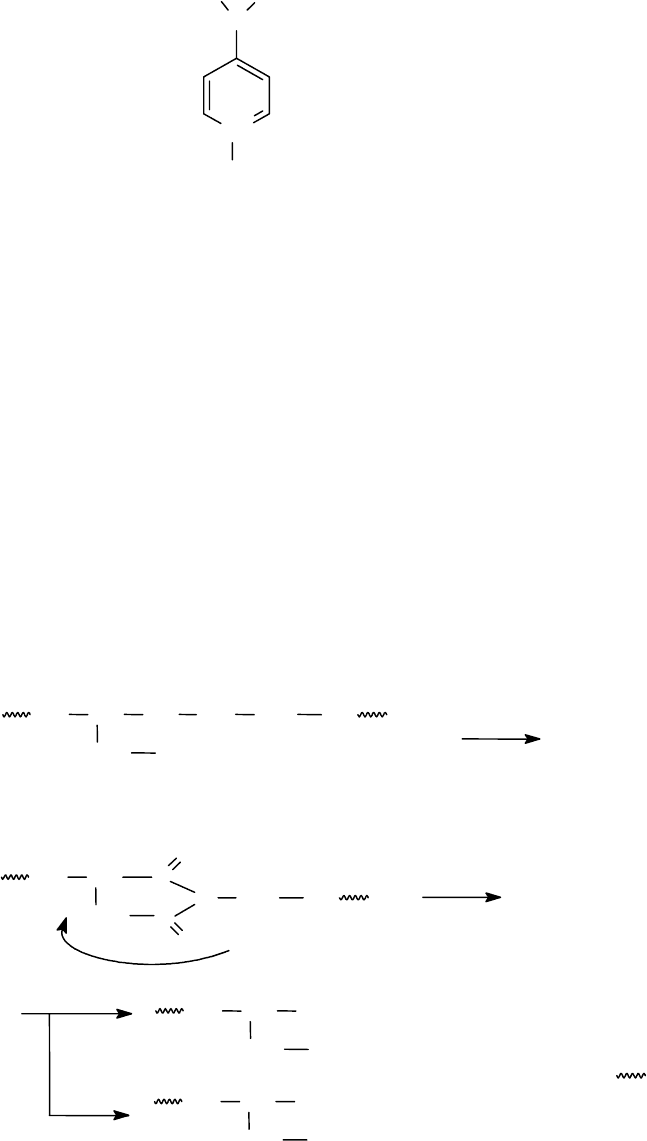

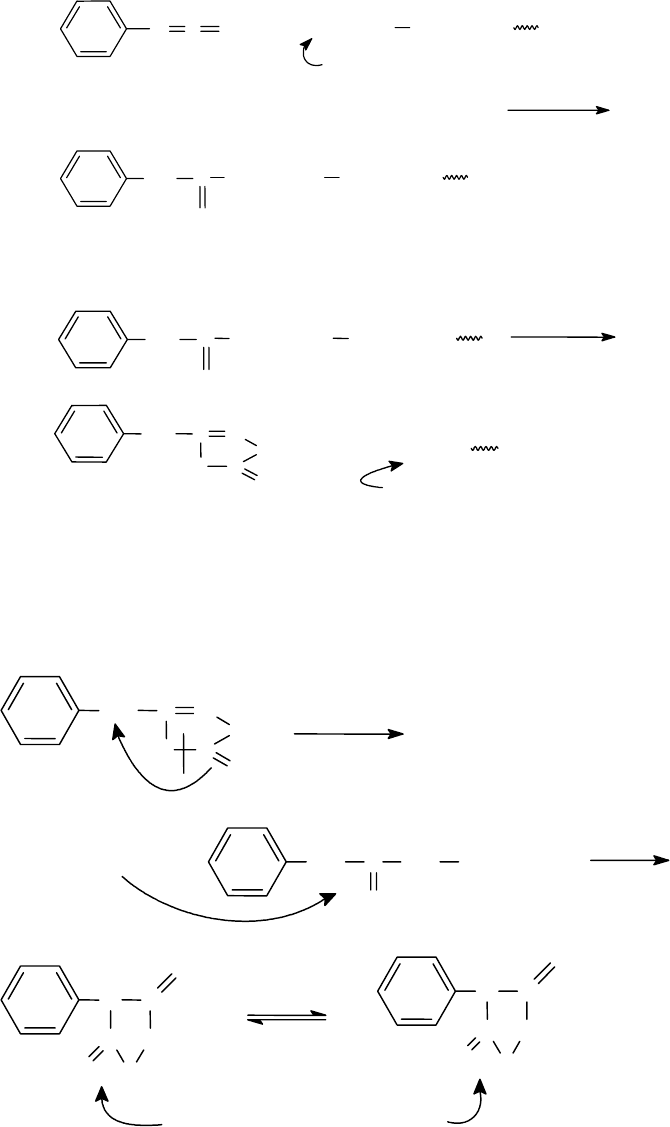

В основе методов установления аминокислотной последовательности

пептидов лежит реакция Эдмана (1950-1956г) - это деградация полипептидной

цепи со стороны N-концевой аминокислоты с помощью ФИТЦ.

Каждый цикл деградации включает три стадии.

1.

Образование фенилтиокарбамоилпептида (ФТК-пептида)

NCS

+

NH

2

CHRCO NHCHR'CO

N

-

конец пептидной цепи

HO

-

pH 9-9.5

NH

C

S

NHCHR'CONHCHRCO

2.

Отщепление N-концевой аминоксилоты в форме анилинотиазолинона:

C

S

NHCHR'CONHCHRCO

NH

CF

3

COOH

NH C

S

N

C

CHR

O

+

NH

2

CHR'CO

n-1

Пептидная цепь

3.

Изомеризация тиазолинона в 3-фенил-2-тиогидантоин (ФТГ) и его иден-

тификация. Эта стадия идет через образование фенилтиокарбамоиламинокис-

лоты (ФТК - аминокислота):

NH C

S

N

C

CHR

O

H

2

O,

H

+

NH C

S

NH CHRCOOH

NC

O

CCHR

NH

S

NC

S

CNH

O

CHR

3

-

ф

енил-2-тиоги

д

антоин

ФТК аминокислота

101

Первая стадия - присоединение ФИТЦ к непротонированной α-

аминогруппе концевой аминокислоты. (рН=9-9.5, легко летучие буферные сис-

темы). В качестве оснований можно использовать третичные или гетероцикли-

ческие амины (триэтиламин, диметилаллиламин, пиридин).

Побочные реакции.

¾ Окислительное десульфирование ФТК-группы под действием кислорода

воздуха (все стадии проводят, поэтому, в среде инертного газа).

¾ Гидролиз ФИТЦ с образованием дифенилтиомочевины и анилина и обра-

зование побочных продуктов, которые затруднят идентификацию фенилтиоги-

дантоинов аминокислот. Поэтому по завершению первой стадии экстрагируют

бензолом остаток ФИТЦ и его побочных продуктов.

Вторая стадия - отщепление тиазолинона. Эта реакция идет легко и, как

правило, без образования побочных продуктов. Исключение - концевые остатки

глутамина могут превращаться в остатки пироглутаминовой кислоты, блокируя

тем самым дальнейшую деградацию пептидной цепи:

NH

2

CH

CH

2

CH

2

C

O

NH

2

CO NH

-

NH

3

NH CH

C

CH

2

CH

2

O

CO NH

Вторую стадию проводят в присутствии безводной трифторуксусной кислоты.

Третья стадия - изомеризация. Протекает в два этапа. Вначале проходит

быстрый гидролиз с превращением тиазолинона в ФТК-аминокислоту и даль-

нейшая циклизация в фенилтиогидантоин (ФТГ). Эта реакция протекает в усло-

виях: 1н НСl, 80

0

С, 10 мин. Некоторые ФТГ в этих условиях частично разру-

шаются. Так например, ФТГ серина и треонина подвергаются дегидратации.

На втором этапе добавляют бутилацетат и разделяют фазы. Органическая

фаза содержит ФТГ, водная остаточный пептид с длинной цепи меньшей на

единицу. Водную фазу отделяют и направляют на следующий цикл деградации.