Серебрянников В.В., Дерюгин Ю.И. Социология армии

Подождите немного. Документ загружается.

72

В книге Р.Никсона “1999 год. Победа без войны” развивались идеи о

необходимости обеспечить Америке за собой мировое, лидерство на весь XXI век не за

счет превосходящей военной силы, а “превосходящего политического мышления”,

превращения страны по всем показателям (экономическим, особенно технологическим,

духовно-нравственным, культурно-образовательным, образу жизни и т.д.), в образец

для

всего мира, способностью заворожить мир привлекательностью идеалов и успехов

американцев, правом помочь другим перестраивать жизнь на основе положительного

примера, искренней озабоченностью и готовностью эффективно решать проблемы

перехода всего человечества в более совершенную цивилизацию.

1

Казалось бы изменения, произошедшие в мире в конце 80-х - начале 90-х годов,

открывали возможность перевести борьбу за власть и влияние между государствами в

русло справедливого соревнования.

Она превратилась бы в своеобразный демократический конкурс за право

государств становится нравственным лидером в силу своих объективных качеств, в

которых наиболее рельефно воплощаются наивысшие достижения и тенденции

мирового прогресса. Разумеется военная сила государства здесь не являлась бы

фактором, который мог бы играть первостепенные роли. Но сейчас это из области

фантазии, хотя в будущем найдет жизненное воплощение.

Распад СССР и Варшавского Договора ознаменовался нарушением баланса сил,

почти всеобщим перераспределением мировой власти и влияния: раздроблением мощи

нескольких

государств (СССР, Югославии, Чехословакии), весомыми добавками

другим (например ФРГ), появлением более 20 новых самостоятельных государств со

своими складывающимися армиями, нацеленными на вступление в военно-

политические союзы и т.п.

Совокупная мощь России в 3-4 раза меньше бывшего СССР, военная

уменьшилась еще более многократно. По некоторым данным Россия может тратить на

1

“2000 год: победа без войны или апокалипсис. - М., Прогресс, 1989. С. 230-249.

73

оборону в 14 раз меньше, чем СССР в 80-е годы, а на создание и производство

вооружений в 82 раза.

1

Лишь через многие годы она сможет существенно повысить

свой международный вес и влияние. “На плаву” ее держит лишь огромный потенциал

ракетно-ядерных средств. Сейчас стоит проблема восстановления боевого потенциала

нынешних вооруженных сил и ВПК, не допуская перенапряжения военными делами

страны, находящейся в кризисе.

Некоторые политические силы Запада вместо безмерного наращивания

позитивных процессов по укреплению мира и безопасности, решили использовать

кризис России и элементы хаоса в своих эгоистических интересах, для изменения

соотношения сил в свою пользу и навязывания другим странам своего лидерства.

Например, поставить Россию в положение второразрядной, подчиненной, ведомой

страны.

Соединенные Штаты Америки, оставшись единственной сверхдержавой, явно

решили действовать отжившими способами

и провозгласили себя мировым лидером,

выделяя на первое место среди факторов, дающих на это право, свою беспрецедентную

военную мощь. В “Стратегии национальной безопасности США” подчеркивается:

“потенциал Америки уникален”; ”наша военная мощь не имеет себе равных, среди

первых факторов безопасности и благополучия называется то, что “наши вооруженные

силы лучше всех в

мире оснащены и обучены...”

2

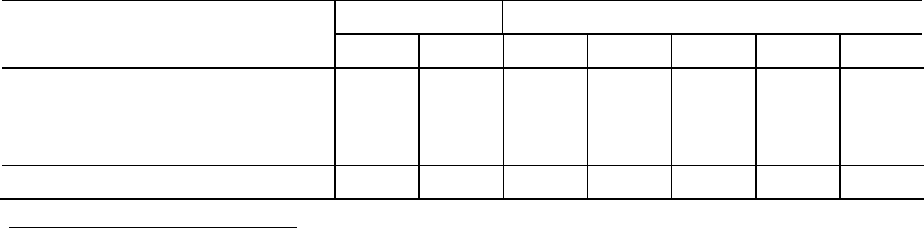

Таблица 9

Таблица об оборонных расходах США на 1994-2000 г.г.,

в текущих ценах, млрд долларов

Реально Предлагается

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Всего на национальную оборону

1.Бюджетные полномочия

262,2

264,1

258,3

252,9

260,2

266,8

276,8

2.Выплаты 282 272,1 262,2 257,5 255,1 260,2 268,3

1

“Международная жизнь”. - 1996г., N 1. С. 26.

2

Стратегия национальной безопасности США. Независимая газета. - 1994, 10 ноября.

74

В странах НАТО эволюция военных расходов при общем некотором снижении

выглядит как проявление нескольких тенденций: к возрастанию (например, у Турции);

к сохранению стабильности (Канада, Франция, Испания, Дания и Греция); к снижению.

Асимметричность изменения внешних расходов характерна для общемировой

картины: в демократиях Запада и в России военные расходы уменьшаются, но в

государствах, расположенных в наиболее взрывоопасных регионах мира - особенно на

Ближнем Востоке и в Южной Азии, признаков снижения нет. Более того, наблюдается

значительный рост: за последние 3-4 года в Иране на 42,5%, Саудовской Аравии на

12,9%, Индии на 12%, Пакистане на 19,5% и т.д. Многие страны видят выражение

национальной мощи в больших регулярных армиях и

наличии современных систем

оружия - таков один из выводов “Еженедельника СИПРИ 1995: вооружения,

разоружение и международная безопасность.”

1

Наиболее острой становится

традиционная проблема - как в этих условиях обеспечить безопасность хронически

слабых стран, которым присущ непреодолимый “дефицит силы”.

Это тянет мир назад, искусственно поддерживая и возвышая военную силу,

которая должна уступать место другим факторам силы - экономическому росту,

передовым технологиям, превосходству в науке и технике, международно признанному

праву, нормам морали и т

.д. Конечно, смена мест различных факторов влияния и силы -

долговременный процесс, но его важно всемерно поддерживать. Акценты на военную

силу ни к чему хорошему не приведут. Силовые факторы мирового или регионального

доминирования могут быстро и радикально меняться, вызывая стремление быстро

использовать возникшие преимущества.

Опережающие темпы, экономического, военно-технологического развития ряда

в недалеком прошлом отсталых стран (Китай, Индия и др.) могут привести к тому, что

по силовой раскладке эстафетная палочка мировой власти может перейти от государств

75

Северо-Запада к государствам Юго-Востока и под вопросом окажутся вся система

международных отношений, положение нынешних лидеров регионального и

глобального масштабов. На повестку дня опять встанет вопрос о переделе мира.

Мировая обстановка может в конце XXI века, если сохранится военно-силовой подход

распределения мировой власти, стать аналогичной тем, которые были перед первой

или

второй мировыми войнами, но с неизмеримо большими опасностями для сохранения

человечества, хотя бы в силу того, что к тому времени реально могут обладать ядерным

оружием более 20 государств, а проблема жизненных ресурсов будет толкать к

большей решительности в действиях. Это сильно осложнит Западу проведение

политики “большой дубинки”. Разве, к примеру,

могли в США провести операцию

“Буря в пустыне”, если бы Ирак мог поразить ракетами столицы европейских

союзников США? Подобная аналогия применима для проведенной Англия военной

операции против Аргентины на Фолклендских островах.

Вот почему важно удержаться от скатывания к привычной борьбе за власть,

расширению сфер господства и влияния, контролю над другими

государствами с

помощью военной силы. Необходимо не ослаблять усилий по развитию ростков нового

в международных отношениях - реального объединения сил демократии и разума для

выполнения на практике Устава ООН, тенденции к созданию международной коалиции

сторонников права и справедливости, решительных противников любой агрессии и

произвола, военного давления на менее сильные страны. Создание многонациональных

вооруженных сил для обуздания агрессора, необходимость переориентации армий на

предотвращение войны, подчинение системы армий выполнению решений ООН - это

есть нечто иное, как подтверждение того, что в ядреную эру армии должны служить

только предотвращению и пресечению агрессии и перестать быть орудием борьбы за

мировую власть.

1

Там же. - С. 78.

76

Наверное, внешняя политика всегда будет содержать моменты престижности,

стремления влиять на другие страны. Это естественно. Влияние, авторитет государства

все больше станут приобретать не военной силой, а степенью экономического, научно-

технического и культурного развития, свободы и процветания граждан, уровнем жизни.

Величие той или иной державы на мировой арене все в большей мере

будет

определяться тем, насколько в ее жизни, облике и поведении воплощаются достижения

прогресса, общечеловеческие нормы и интересы. От этого будет все больше зависит и

сила его позитивного воздействия на мир, развитие всего человечества.

Соответственно этому она может и претендовать на свою долю мировой власти. В

содержание величия входит и военная

мощь, если она соответствует разумной

достаточности, нацелена на предотвращение войн и конфликтов, улучшение

отношений между государствами, способствует своим состоянием и развитием

демилитаризации властных отношений на международной арене. Интересы прогресса

человечества требуют неуклонного и относительно быстрого уменьшения удельного

веса военной силы в системе внешней политики.

Вина политиков XX века состоит в том, что

они упустили несколько

возможностей коллективного разоружения и построения новых преимущественно

ненасильственных систем международных отношений. Первая возможность была

потеряна после окончания мировой войны 1914-1918 г.г., когда на основе Версальского

мирного договора, предусматривавшего существенную демилитаризацию Германии -

главного виновника войны, и другие меры, можно было бы добиться всеобщего

сокращения и ограничения вооружений и

вооруженных сил, предотвращения новой

мировой войны. По вине политиков Запада и России была упущена и другая,

несравненно более реальная и масштабная, возможность - глубокого разоружения мира

после разгрома самых мощных за всю историю агрессивных сил во второй мировой

войне. Если бы она осуществилась, то мир бы был совсем другими. В 1945 г. союзники

,

заявляя о ликвидации основных источников и очагов войны, полагали, что сами ни при

77

каких условиях не втянутся в военно-политическое соперничество друг с другом.

Однако вспыхнувшая “холодная война” между ними перечеркнула уникальную

возможность существенной демилитаризации международных отношений.

Сейчас из-за отставания политики, похоже, теряется третья историческая

перспектива перехода к радикальной демилитаризации мира, которая открылась в

результате улучшения отношений между Западом и Востоком и которая

отличается

наиболее благоприятными условиями.

Решающим фактором как милитаризации, так и демилитаризации

международных отношений является политика. Качественное отличие политики

демилитаризации в том, что она антипод старой милитаристской политики, взрывает и

уничтожает последнюю. Ее лучше называть политикой антивойны, антимилитаризма,

демилитаризации общества. Она отличается и от политики (доктрины) предотвращения

войны, ибо последняя может

быть и не нацелена на ликвидацию ее материальных

основ, а для политики демилитаризации и антивойны - это главное. Коренного

изменения военной политики не произошло ни на Западе, ни на Востоке.

Продолжается, по-существу, дискредитировавшая себя военная политика, считающая

военную силу главным фактором безопасности, поддержания мирового порядка,

катализирующая развитие и совершенствование оружия, повышение

качественных

показателей военной силы, расширения продажи оружия по всему свету, все более

частого использования силы для разрешения политических конфликтов (по данным

СИПРИ почти в 90% случаев, особенно в России), когда можно решить спор спокойно

другими средствами.

Преодоление такого подхода - одно из самых первейших условий выживания

человечества.

Австралийский политолог Т.Крауз в

книге “Большая Европа: конфедерация от

Атлантики до Владивостока” пишет, что конфликты между государствами по поводу

власти и влияния будут до тех пор, пока государства имеют свои собственные армии.

78

Если же они образуют прочную конфедеративную структуру с единой армией, то

властные отношения между ними будут регулироваться демократическим путем.

Примером такой системы он считает Швейцарию и США, где мирные отношения

между штатами утвердились после роспуска региональных армий.

1

* * *

Таким образом, хотя роль военного насилия имеет тенденцию к снижению в

осуществлении внутригосударственной и мировой власти, оно в видоизмененных

формах будет сохраняться еще долгое время. Это обусловливается уровнем развития

мирового сообщества, консерватизмом и отставанием политики от новых

возможностей, устойчивостью силовых традиций в общественных и государственных

отношениях, медленным утверждением достижений

мировой политической культуры в

поведении властных структур и всех граждан.

Глава III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА И АРМИЯ

Для естественного отбора надежных и честных лидеров, лучших идей и

программ развития обществом выработан испытанный механизм - свободная

политическая борьба. Там, где она запрещается, политика и власть со временем

вырождаются, подрывается здоровье общества, накапливается потенциал для

1

Новое время. - 1991. N 40. С. 28-29.

79

социальных взрывов, столкновений, революций. С другой стороны, политическая

борьба, если в ней не придерживаются определенных правил, может превратиться в

разгул диких страстей, в социальный тайфун, разрушающий государства, бросающий

людей в кровавые схватки, извергающий вакханалию насилия.

Но как добиться того, чтобы политическая борьба не подрывала гражданского

мира и согласия, служила общественному прогрессу

, добру, а не злу? Особенно важно

правильно определить отношение к политической борьбе со стороны вооруженных сил,

военных людей.

1. Борьба за власть: социальная роль, правила и средства

Борьба за власть еще недавно рассматривалась у нас как отживающее явление,

свойственное “предыстории человечества”, т.е. докоммунистическим эпохам.

Понималась как высшая форма классовой

борьбы, развивающаяся по принципу “друг-

враг”, “свой-чужой”, т.е. как антагонизм.

Как показывает мировой опыт, демократия ведет к цивилизованным формам ее

ведения, не умаляя значения как одного из источников общественного прогресса.

Важно познать и научиться правильно пользоваться им.

Борьба за власть - это соревнование, состязание, соперничество между

индивидами, группами, политическими

институтами, государствам (коалициями), а

также внутри них за право осуществлять свою волю, направлять ход развития,

управлять делами соответствующего социума.

Данный процесс является двухсторонним: с одной стороны - те, кто обладает

всей властью или ее большей долей, а с другой - имеющие ее “мало” для

осуществления своих интересов или лишенные ее совершенно, но стремящиеся

обрести

ее. Такое разделение участников состязания имеет место в семье, дружеской

80

компании, внутри и между партиями, ветвями государственной власти, политическими

лидерами.

На государственном уровне оно наиболее рельефно выражается в сложном

взаимодействии правящих верхов, прежде всего, правительства, с оппозицией, которая

выдвигает свои, отличные от осуществляемых, программы разрешения стоящих перед

обществом проблем. Оппозиция добивается признания и поддержки своих программ

большинством народа, получения власти для

их реализации. Она бывает весьма

разнородна по составу субъектов, которые могут сталкиваться между собой, вести

борьбу на многих “фронтах”, но может быть при этом достаточно единой в

противостоянии власти. Оппозицией к власти может стать весь народ.

Стороны, а также составляющие их субъекты, преследуют в соперничестве за

власть различные конкретные цели:

удержание (сохранение), укрепление, увеличение

власти; перераспределение, отнятие, приобретение; отстранение соперников от власти,

смена правящих верхов; усиление влияния на правителей и т.д. Но эти установки не

являются самоцелями. Их осуществление есть лишь предпосылка для решения главных

задач. Приобретение или усиление власти необходимы для того, чтобы реализовать

свои социально-экономические и политические замыслы: сменить общественный и

государственный строй, изменить курс внешней и внутренней политики, осуществить

назревшие реформы, скорректировать их стратегию и тактику и т.д.

Борьба каждой политической силы за государственную власть характеризуется

по социальному содержанию (историческая направленность: прогресс - регресс;

демократия - диктатура; реформы - контрреформы и т.п.), масштабности (глубине

целей, напряженности, массе

участвующих сил, пространственному размаху,

продолжительности), по средствам и способам (насильственные - ненасильственные,

революционные - эволюционные, мирные - военные и т.д.).

Борьба за власть действует на протяжении всей истории. Она с неизбежностью

вытекает из эволюции самого общества, объективных интересов различных

81

социальных групп и слоев, различного понимания назревших проблем, путей и

способов их разрешения. Без нее немыслимо развитие, совершенствование, повышение

эффективности власти, государственного устройства, политической жизни народов.

Выступая одним из источников развития общества в целом, она предохраняет власть от

вырождения, застоя, косности, бездействия и ленности. В процессе ее рождаются новые

политические силы

, вызревают достойные своего времени партии и движения,

происходит отбор талантливых политиков, государственных деятелей.

Борьба за власть, как единый целостный процесс, возникает из различий и

противоположностей объективных интересов и потребностей социальных групп и

слоев общества, оформляемых в виде социально-политических программ их партиями

и движениями. Чем более противоположны, поляризованы, несовместимы цели,

тем

острее, напряженнее, решительнее борьба. Ведь цели, средства и способы одной

стороны взаимно обусловливают цели, способы и средства действий другой стороны.

Переход, например, одной из сторон к физическому (военному) насилию, как

правило, влечет подобные действия с другой. В политике, как и в физике, действие

вызывает противодействие: “насилие порождает насилие”.

Ход и

исход борьбы за власть зависит от соотношения сил соперничающих

сторон (материальных, теоретических, политических, интеллектуальных,

организационных и др.), условий, качества соперничающих политических субъектов,

искусства (стратегии и тактики) ее ведения.

Недостаток материальных возможностей и сил может компенсироваться

моральным превосходством, искусностью, решительностью. Опыт политической

борьбы в бывшем СССР и России в 80-90 -ых годах XX века

свидетельствует: “Не

только силой борются, но и сноровкой”.

На развитие политической борьбы сильно воздействуют условия, в которых она

развивается. В недемократическом государстве она жестоко подавляется, загоняется в

подполье, выражается весьма ограниченно. Так, в бывшем СССР борьба против