Серебрянников В.В., Дерюгин Ю.И. Социология армии

Подождите немного. Документ загружается.

182

переживает глубокий кризис, произошла смена политической и экономической

системы, народ разделился на богатых (10-12%) и бедных (около 60%), идет острая

социально-политическая борьба. Отсюда исключительная политизация перехода

военных на гражданское положение, возникновение политически ориентированных

объединений офицеров запаса. Различные партии и движения стремятся вовлечь их в

свои ряды. Сложности перехода кадровых военных на “гражданку

”, недостаток

специальных служб, которые помогли бы им адаптироваться к новым условиям,

толкает их в объятия оппозиционных и экстремистских сил. Исследования показывают,

что у кадрового военного, прослужившего 25-30 лет и более, смена менталитета,

врастание в гражданскую жизнь и разрыв основных связей с прежней средой

происходит в течение 5-10 лет. Очень долгий срок. Не

случайно на руководящие

гражданские должности бывшим военным в ряде стран разрешают поступать примерно

через такой временный период.

В 1992-1996 г.г. уволено из армии в связи с ее сокращением около 0,8 млн

офицеров. В большинстве своем это люди в расцвете творческих и физических сил,

закончившие один - два вуза. Но их трудоустройство, адаптация к

новой жизни

значительно усложнены. В стране формируется широкий рынок труда, где нет былого

дефицита рабочих рук, существует высокая конкуренция за рабочие места и нет спроса

на военные специальности. Диапазон сходства между военными и гражданскими

профессиями стал гораздо уже, чем 15-20 лет назад. Подобная ситуация пугает не

только офицеров, но и гражданских:

ликвидация военных гарнизонов, воинских частей

и учреждений сокращает число рабочих мест для гражданских.

В ряде стран, где происходит массовое увольнение офицеров в гражданку в

армиях заблаговременно заботятся о приобретении ими гражданских профессий,

подыскивании мест трудоустройства и будущего жительства, морально-

психологической адаптации. В России создан координационный совет по проблемам

переподготовки офицеров, увольняемых

в запас, при Правительстве РФ, имеется

183

программа переподготовки и устройства военнослужащих и членов их семей,

переходящих в гражданскую жизнь,

1

накапливается система центров переучивания.

В свое время М.Вебер подчеркивал, что при использовании в социологии

понятия “армия” важно иметь в виду, что эта форма коллегиальности не является

субъектом социального действия. Ей нельзя приписывать волю или мышление. Вторая

половина XX века показала, что армия может быть субъектом действия, иметь свою

волю и

мыслить самостоятельно. Об этом говорят сотни случаев, когда она

самостоятельно выступала в политической борьбе, брала в свои руки власть и

управление страной.

3. Гражданский контроль за военными

Проблема “кто смотрит за стражей” встала вместе с возникновением армии. В

современных развитых государствах с устойчивыми демократическими порядками

большое внимание уделяется вопросу контроля над вооруженными силами. (Эта задача

была одной из главных при реформировании министерства обороны США в 1986 г.).

Ни одна демократия не может пока существовать без поддержки армии, а,

следовательно, и контроля над ней.

Особую остроту и важность эта проблема приобретает в государствах,

осуществляющих переход от тоталитаризма к демократии. Здесь нередко

консервативному генералитету

удается толкнуть армию или ее часть на выступления

против молодой демократической власти с целью возврата к прошлому или введения

военно-авторитарного правления. На пути к демократии многие страны переживали

опасные попытки военных переворотов (например, Испания - три раза, Аргентина -

четыре, Филиппины - шесть раз).

1

Красная звезда. - 1996, 1 февраля.

184

В бывшем СССР действия армии в Тбилиси, Баку, Прибалтике, в августе 1991 г.

продемонстрировали бесконтрольность военных и перед обществом и перед властями.

Положение в странах СНГ и, особенно, в России не улучшилось и после августовского

переворота. Это еще раз подтвердили события 3-4 октября 1993 г. в Москве и военные

акции в Азербайджане, Молдавии, Таджикистане

. Неразбериха в принятии решений по

применению армий, лазейки для сокрытия отдавших приказы, сваливание

ответственности на войсковых командиров - таковы главные черты “контроля” над

армией.

Гражданский контроль над вооруженными силами - это деятельность граждан

как через государство, так и через свои свободные объединения, направленная на то,

чтобы состояние и применение армии отвечало потребностям

и интересам общества,

Конституции и другим законам. В развитом демократическом обществе создается

весьма сложный механизм контроля над ВС, который включает политические,

экономические, правовые, нравственные и организационно-технические методы,

перекрывающие возможность опасных для общества спонтанно-неуправляемых

действий военных в пользу антиобщественных сил.

На международной конференции “Вооруженные силы и военная служба в

правовом

государстве”, проходившей в ноябре 1991 г. в Москве, испанский ученый П.

Гарсия говорил, что современные развитые общества решают проблему контроля над

армией двумя способами: во-первых, действует “императив ограничений, то есть

строгие законодательные нормы поведения военнослужащих, закрепленные в

Конституции и в армейских уставах; во-вторых, “моральное самоограничение”, -

твердо сформированные у военнослужащих

представления, что они могут применять

оружие только по указанию высшего политического руководства. По мнению Гарсия, в

старых демократиях указанные сдерживатели совпадают, исключая узурпацию власти

военными или их спонтанные противоправные действия. А в молодых демократиях

наблюдается не только дисбаланс между ними, но и возможность быстро разрушаться,

185

вступать в конфликт друг с другом, создавая предпосылки для неожиданных поворотов

в поведении армии, особенно в условиях глубокого социального кризиса, перехода от

одной общественно-экономической системы к другой. В таких случаях контроль

становится чрезвычайно трудным, даже невозможным.

Конечно, контроль над вооруженными силами не сводится лишь к определению

поведения военных в соответствии

с правовыми и нравственными нормами. Он

направлен на то, чтобы уточнять соответствие расходов на армию реальным

потребностям, а также правильность их использования. Далее, он подразумевает

осуществление такого порядка принятия решений по использованию армии, который

бы исключал возможность ее незаконного вмешательства в дела общества или других

государств. Наконец, гражданский контроль служит

обеспечению достойного

положения военного человека, пресечению любых попыток превращения его в слепое

орудие начальства, бездумно исполняющее любые приказы. Общество во благо своей

безопасности должно заботиться о гуманности всех внутриармейских отношений,

полноте прав и свобод военнослужащих и удовлетворении их духовных запросов.

С точки зрения субъектов гражданского контроля над армией он делится на

три

вида: а) контроль гражданских (невоенных) людей и институтов над военными; б)

контролирующая деятельность гражданского государства в оборонной сфере; в)

контроль над армией гражданского общества.

Следует отметить еще один фактор, имеющий принципиальное значение для

успешного осуществления гражданского контроля. В государствах, где во главе

министерства обороны стоят гражданские политические деятели, труднее

вовлечь

армию как в репрессии против собственного народа, так и в зарубежные авантюры. В

книге американского журналиста Б.Вудворта “Признание шефа разведки” убедительно

показано, как в десятках случаев министр обороны США во время правления

администрации Рейгана, несмотря на давление самого президента и его окружения,

категорически выступал против открытого втягивая армии в

военные действия в

186

Никарагуа, Сомали, Ливии. В большинстве подобных случаев советские военные,

щелкнув каблуками, поспешили бы выполнить волю начальства.

Гражданское руководство министерством обороны обеспечивает утверждение

гражданского начала в строительстве армии и служит более тесной и широкой увязке

жизни армии и общества, исключая ненужную закрытость вооруженных сил. Устраняя

подчиненность военных самим себе, оно до предела

сужает возможность превращения

армии в самостоятельный центр власти. Гражданские министр и состав министерства

обороны обеспечивают в значительной степени приоритет политических подходов над

военными при принятии решений о практическом применении армии, а также

способствуют ее отстранению от политической борьбы, что ведет к укреплению

стабильности как самой армии, так и всего общества.

Военное же командование

получает возможность сосредоточиваться на профессиональных делах.

Опыт свидетельствует, что наиболее эффективным является контроль над

вооруженными силами, в котором гибко сочетается централизация и децентрализация.

Жизнь доказала плодотворность разделенного контроля над вооруженными силами со

стороны высших законодательных (представительных), исполнительных и судебных

органов, каждый из которых имеет особые функции и задачи

. Эти органы при

правильном взаимодействии помогают и дополняют друг друга, сводя до минимума

ошибки в руководстве военной сферой. Плохо, когда различные ветви власти “тянут

одеяло на себя”, стремятся овладеть большей, чем им положено, долей влияния на

армию, нарушают систему командования, основанную на единоначалии.

Ведущая роль в государственном контроле над армией

принадлежит

парламентам, ибо они в наиболее полном виде синтезируют и выражают интересы всех

слоев и групп населения. По конституциям демократических стран парламенты

обязаны регулярно заслушивать отчеты глав государств и правительств, а также

руководство военного ведомства о состоянии национальной безопасности,

вооруженных сил, выполнении законов об армии, расходовании военного бюджета.

187

Например, в США министр обороны ежегодно отчитывается в письменном виде перед

конгрессом и президентом о расходах, функционировании и достижениях

министерства обороны за отчетный период. Такие же доклады представляют

министерства видов вооруженных сил (ВМФ, ВВС и армия). После консультаций с

госсекретарем министр обороны представляет комитетам по делам вооруженных сил,

сената и палаты

представителей письменный доклад о внешней политике и структуре

вооруженных сил на следующий финансовый год.

Специальные комитеты и комиссии контролируют жизнь и деятельность

военных, соблюдение их прав и интересов, состояние быта и нравственно-

психологических отношений, контролируют представления на выдвижение генералов и

офицеров, присвоение военных званий, награждение орденами и медалями. Предметом

особого

внимания является обеспечение здоровой духовно-нравственной атмосферы в

войсках, их верности конституции и демократии. Так, в Германии парламент имеет

специальный комитет уполномоченного по обороне, который проверяет все стороны

жизни и деятельности военных, делая упор на обеспечение основных прав и принципов

гуманного руководства войсками, хорошего самочувствия военнослужащих.

У нас в стране контроль

над армией после октября 1917 г. безраздельно оказался

в руках компартии, а вернее ее правящей верхушки. Правительство и Советы, по

существу, были отстранены, а их участие в этом процессе было чисто символическим.

Перестройка, начатая в СССР в 1985 г., привела на первых порах к расширению

гласности и демократии и в военной сфере.

Общественность, научные учреждения и

средства массовой информации получили возможность изучать и освещать жизнь и

состояние армии. Но вместе с тем обозначились перекосы во взаимодействии

решающих властных структур в военной области. В конце 80-х годов власть над

военными стала сосредоточиваться в руках главы государства. Важные военно-

политические решения стали приниматься помимо высших

представительных органов

власти. Все это усилило бесконтрольность Верховного Главнокомандующего со

188

стороны общества и одновременно его зависимость от военных, что и привело в

дальнейшем к известным событиям (августовский путч, октябрь 1993 г. в Москве).

В настоящее время продолжается тенденция к сосредоточению власти над

военной сферой в одних руках. По существу, исполнительная власть узурпировала

прерогативы по разработке и утверждению военной политики, замыслов и планов

строительства и развития Российских Вооруженных сил, Министерства обороны и

Генерального штаба. В Конституции РФ, других законах, в “Основных положениях

военной доктрины Российской Федерации” нет практически ни термина, ни каких-то

правовых положений о гражданском контроле.

Государство и гражданское общество - два относительно самостоятельных

феномена, взаимодействующих друг с другом так, что один

может верховенствовать

над другим или находиться в определенном балансе, противоречии или согласии во

имя общего прогресса. В конце XX в. это взаимодействие превратилось чуть ли не в

главную движущуюся силу. В нашей стране гражданское общество находится в стадии

становления. В перспективе, если Россия пойдет по пути демократии, гражданское

общество будет играть решающую

роль в формировании власти и политики, контроле

над всеми главными сферами жизни, деятельности государства и, разумеется,

вооруженными силами. Для формирующегося гражданского общества символично

возникновение многочисленных объединений, союзов, движений и других

организаций, которые выступают за глубокое преобразование армии, за право участия в

формировании военной политики и военной доктрины государства, за согласование

с

ними планов и замыслов строительства российской армии, а также назначений на

высшие военные посты. Они настаивают, чтобы их оценка состояния армии,

предложения и рекомендации по улучшению и дальнейшему ее развитию, учитывались

государственным руководством.

Настало время для создания системы изучения общественного мнения по

военным вопросам, чтобы знать отношение людей к тем

или иным военно-

189

политическим акциям и решениям, какой они видят армию своей страны. Существует

закон: политика тогда имеет высокое качество, когда она творится одновременно снизу

и сверху как профессионалами, так и народом, который на себе ощущает ее результаты.

Особое значение для научных исследований, касающихся военной сферы, имеет

возможность доступа к информации безусловно при строгого

соблюдении секретности.

Во всех демократических государствах различные партии и общественность создают,

при содействии властных органов, независимые научные центры и институты

оборонных и стратегических исследований, аналитическая продукция которых широко

используется как военными ведомствами, так и другими официальными структурами.

В этом отношении в России сейчас происходят важные позитивные сдвиги.

Гражданский контроль над

вооруженными силами - не эпизодические действия,

а сложный и непрерывный социальный процесс. Его эффективность зависит не только

от качества законодательной базы, существующих государственных и общественных

механизмов, но и от повышения политической культуры всего общества и каждого

гражданина, изменения общественного сознания и психологии, которые сейчас в

значительной мере пронизаны духом милитаризма.

Глава VII. СОЦИАЛЬНЫЕ

АСПЕКТЫ “РЕФОРМИРОВАНИЯ” РОССИЙСКОЙ

АРМИИ

Социальный облик армии определяется рядом факторов: а) социально-

политическим характером государства и общества; уровнем экономического развития

страны; государственной социальной политикой; б) состоянием социальной сферы

общества (социальной структурой; отношениями между группами, классами,

гражданами; системами социализации личности и социального обеспечения, образом

жизни); в) функциями, состоянием, деятельностью армии

, а также способом ее

190

комплектования, внутренней социальной структурой и отношениями между ее

элементами; г) взаимодействиями “гражданского” и “военного” социумов.

Радикальные демократы на пути к власти в конце 80-х - начале 90-х годов

обещали кардинально обновить социальный облик армии, преобразовать ее в подлинно

народную; покончить с бесправием военнослужащих; усилить материальные и

моральные стимулы их труда; осуществить гуманизацию

и демократизацию

армейского образа жизни, поднять престиж воинской службы; исключить применение

армии внутри страны. Социальные, “человеческие ориентиры” считались главными в

назревшей реформе армии, искоренении из нее духа “тоталитаризма”, привитии

качеств “подлинной цивилизованности”. Ныне военная реформа сводится к чисто

военно-техническим, стратегическим, организационным делам. И это понятно.

Социальные катаклизмы, потрясающие Россию

последние 5 - 6 лет, заслонили и

отдалили провозглашенные цели.

1. Социальный облик

Смена государственного и общественного строя в России, падение в 2 - 3 раза

производства и уровня жизни населения, новый передел собственности и раскол

общество на правящее богатое меньшинство и отчужденное от власти бедное

большинство, деградация и люмпенизация рабочих и крестьян, интеллигенции,

антагонизация социальных

отношений, упадок социальной сферы, перестройка всей

жизни по западному образцу - все это в корне изменило социальный облик российской

армии по сравнению с Вооруженными Силами бывшего СССР.

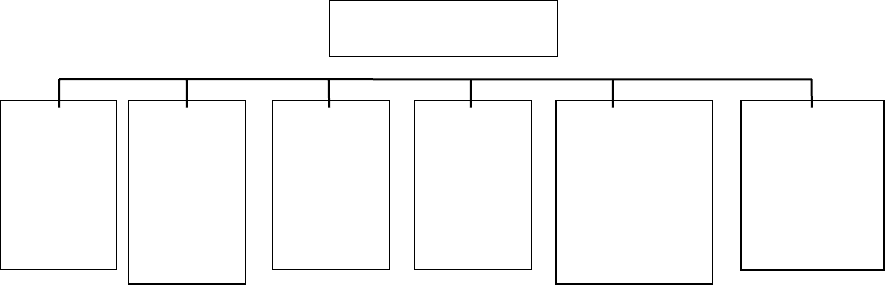

Схема 19

Факторы, определяющие социальный облик армии

191

Социальный облик

армии

Природа

государ-

ства и

общес-

тва

Уровень

экономи-

ческого

развития

страны

Социа-

льная

политика

государ-

ства

Состоя-

ние социа-

льной

сферы

Функции,

способ

комплекто-

вания,

внутренние

отношения в

армии

Отношения

между

граждан-ским

и военными

социумами

Иными в социальном отношении стали армейский социум и его основные

элементы: а) солдаты и сержанты; б) прапорщики, мичманы и офицеры (младшие,

средние и старшие); в) генералитет (войсковой, аппаратный, элитарный); г) воинские

коллективы; д) гражданский персонал вооруженных сил.

Основную массу и силу армий составляют солдаты и сержанты, доля которых в

начале - середине

ХХ века в основных армиях составляла до 80 - 90% личного состава.

Теперь эта доля во всех армиях уменьшилась за счет увеличения числа прапорщиков,

мичманов, офицеров. Сейчас при почти полуторамиллионной (без гражданского

персонала) российский армии солдаты и сержанты составляют около 850 - 900 тыс., т.е.

около 60%. Из них 93-95% служащие по призыву и 5 - 7% добровольцы-контрактники.

Солдаты

и сержанты срочной службы (призывники) - наиболее динамичная в

социальном отношении часть военнослужащих, ежегодно дважды - весной и осенью -

обновляющаяся на 25%, на 50% за год и полностью за 2 года. Эта часть

военнослужащих быстрее и сильнее отражает изменения экономической и социальной

среды, привносит новые интересы и отношения с “гражданки” в армию и, наоборот,

“сигналы”

об изменении армии в общество.

Количественные изменения социального облика солдат и сержантов срочной

службы особенно заметны при сравнении в течение длительного времени.

Таблица 20