Саградов В.А, Ионцев А.А. Введение в демографию

Подождите немного. Документ загружается.

483

• показатели процесса модернизации (среднедушевой доход, промыш-

ленная продукция на душу населения, уровень урбанизации, уро-

вень загрязнения окружающей среды и т.д.);

• социальные характеристики образа жизни (уровень образования,

уровень медицинского обслуживания, распространенность средств

планирования семьи и т.д.);

• индикаторы стадий демографического перехода (ожидаемая про-

должительность жизни, младенческая смертность, средний размер

семьи, занятость женщин и т.д.);

• показатели экономического положения семьи и «стоимости воспита-

ния детей» (уровень питания, относительная цена продуктов пита-

ния, личный доход и т.д.).

Каузальный метод имеет самую короткую историю по сравнению

с другими методами построения прогнозных моделей. Его дальнейшее разви-

тие предполагает более широкую апробацию и уточнение имеющихся моде-

лей; детализацию прогнозируемых демографических показателей; интегра-

цию с современными эконометрическими методами и приложение к анализу

динамики населения стран, закончивших демографический переход.

20.6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ

ТОЧНОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ

Точность демографических прогнозов является одним из важнейших кри-

териев, позволяющих судить об их ценности и научной обоснованности.

В значительной степени точность, под которой понимается близость про-

гнозных значений к фактическим показателям, определяется тем, в какой

мере прогнозист руководствуется условиями, описанными в параграфе 20.2

настоящей главы. К сожалению, эти необходимые условия, зачастую, ока-

зываются недостаточными. Следует, например, иметь в виду, что предпо-

ложения относительно будущих тенденций демографических процессов

для одних регионов сформулировать значительно проще, чем для других.

Даже незначительные несоответствия фактического и прогнозируемого

через 5 лет показателя могут породить огромные расхождения между ними

через 20–25 лет (как ввиду аккумуляции прогнозных ошибок, так и вслед-

ствие улучшения качества статистической информации).

Современные исследования в области демографического прогнозиро-

вания предлагают ряд дополнительных мер, способных так или иначе ре-

шить проблему точности прогнозов.

Одна из таких мер связана с сочетанием прогнозов, построенных раз-

личными методами. Если обозначить через

E

F,i

ошибку (отклонение от фак-

тического значения) прогноза, построенного методом компонент

484

для страны i; через E

S,I

— ошибку прогноза, построенного каузальным ме-

тодом; через

E

C,i

— ошибку прогноза, построенного сочетанием двух мето-

дов (как среднее арифметическое значений, прогнозируемых двумя мето-

дами), то эти ошибки можно выразить следующим образом (Lutz, Vaupel,

Ahlburg, 1999, с. 90):

E

F,i

= α

F

+ ε

F,i,

,

E

S,i

= α

S

+ ε

S,i

,

E

C,i

= α

C

+ ε

C,i

,

где α — средние ошибки прогнозов для группы стран; ε — ошибка прогно-

за для страны

i (сумма ε

i

для каждой группы стран равна 0).

Тогда корни средних квадратов ошибок для прогнозов, построенных

когортно-компонентным (

j=F) и каузальным (j=S) методами (RMSE

j

), а

также комбинированным методом (

RMSE

C

), равны:

RMSE

j

= (α

j

+ var(ε

j

))

1/2

,

(20.34)

RMSE

C

= 0,5 [(α

F

+ α

C

)

2

+ var(ε

F

) + var(ε

S

) + 2 cov(ε

F

,ε

S

)]

1/2

,

(20.35)

где var(

ε

j

) – коэффициент вариации прогнозных ошибок; cov(ε

F

,ε

S

) — кова-

риация ошибок прогнозов, построенных когортно-компонентным и кау-

зальным методами.

Если

RMSE

C

меньше RMSE

F

, то комбинированный прогноз (среднее

арифметическое значение когортно-компонентного и каузального прогно-

зов) точнее прогноза, построенного когортно-компонентным методом. Ес-

ли же

RMSE

S

окажется меньше RMSE

F

, то каузальный прогноз может счи-

таться более точным, чем когортно-компонентный прогноз.

Другая мера связана с увеличением числа параметров прогноза,

строящегося когортно-компонентным методом, прежде всего — за счет

учета влияния характеристик образования. Эта мера может существенно

уточнить прогнозируемые демографические показатели, особенно

в странах, где существует значительная дифференциация рождаемости и

смертности по уровню образования (к таковым, в частности, относится и

Россия) или где образовательная структура населения претерпевает боль-

шие динамические изменения (как, например, в развивающихся странах).

При этом очень важно то обстоятельство, что показатели образования срав-

нительно просто измеряются и обрабатываются, например на основу муль-

тистатусных таблиц (Lutz, Vaupel, Ahlburg, 1999, C. 42–58).

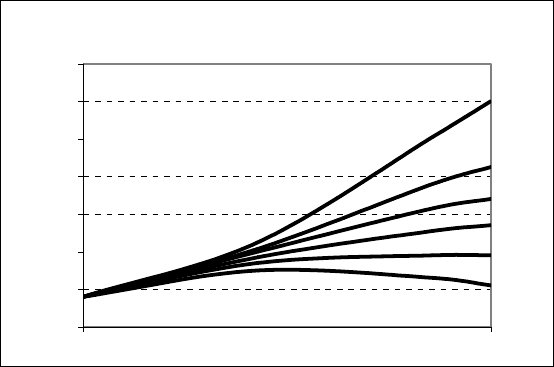

Третья мера связана с использованием экспертных опросов для оценки

точности прогноза (Lutz, Vaupel, Ahlburg, 1999, C. 139–155). Данная мето-

дика предусматривает опрос экспертов с целью прогноза величин и воз-

можной вариации показателей рождаемости, смертности и миграции. Объ-

485

единение различных распределений вероятностей в единое прогнозное

распределение снизит опасность отклонений индивидуальных прогнозов.

В таком случае прогноз численности населения будет включать некую ме-

дианную величину (наиболее вероятный вариант), а также величины, соот-

ветствующие нижней и верхней границам доверительного интервала

(при доверительном интервале 95% — вероятности 2,5% и 97,5%).

При этом будет достаточно просто выяснить вероятность того, что числен-

ность населения достигнет какой-либо величины в рамках возможной ва-

риации (см. рис. 20.3).

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1995 2100

Годы

Миллиардов человек

0,975

0,8

0,6

0,4

0,2

0,025

Рис. 20.3 Прогноз населения Северной Африки

Примечание: числа справа от диаграммы показывают вероятность того, что

численность населения в соответствующий год будет ниже величины, обозна-

ченной соответствующей кривой.

Источник: Yousif, Goujon and Lutz, 1996, P. 77

Оценка вероятности прогноза может быть произведена и другим спо-

собом. Стандартные отклонения прогнозных показателей могут быть опре-

делены на основе сопоставления фактических значений с данными прогно-

зов, подготовленных в прошлом. Затем полученные стандартные

отклонения могут быть использованы для оценки вероятности будущих

прогнозов при условии, что таковые будут так же точны и построены

на тех же методах, что и более ранние прогнозы (см. Lutz, Vaupel, Ahlburg,

1999, P. 156–190).

486

Конечно, ни одна из перечисленных мер не лишена некоторых недос-

татков, однако позволяет повысить либо точность прогноза, либо точность

интерпретации каждого из вариантов аналитических прогнозов.

20.7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ НАСЕЛЕНИЯ

В основе практического использования прогнозов населения в экономиче-

ских, социальных, политических целях лежит общий метод — метод по-

строения функциональных прогнозов населения (см. Валентей, 1997,

сс. 251–259). В соответствии с этим методом, численность населения (или

какой-либо социально-демографической группы), определенная в результа-

те прогноза, умножается на один или несколько параметров, характери-

зующих взаимосвязь численности населения (социально-демографической

группы) с целевой переменной:

Φ

a,s,t+n

= P

a,s,t+n

k

a,s,t+n

u

a,s,t+n

c

a,s,t+n

,

(20.36)

где

Φ

a,s,t+n

— численность прогнозируемой функциональной группой (це-

левая переменная);

P

a,s,t+n

— прогнозируемая (когортно-компонентным или

математическим методом) численность населения, принадлежащего

к полу

s и возрастной группе a в году t+n (t — базовый год, n — длина про-

гноза);

k

a,s,t+n

— параметр интенсивности событий в группе населения, при-

надлежащей к полу

s и возрастной группе a в году t+n; u

a,s,t+n

— параметр

количественного соотношения группы населения, принадлежащей к полу

s

и возрастной группе

a в году t+n, к другой функциональной группе;

c

a,s,t+n

— коэффициент пропорционального распределения внутри группы

населения, принадлежащей к полу

s и возрастной группе a в году t+n.

В качестве параметра интенсивности событий

k

a,s,t+n

может быть, на-

пример, использован показатель полноты охвата обучением (в этом случае

функциональный прогноз необходим для определения перспективной чис-

ленности учащихся), количество каких-либо предметов длительного поль-

зования, в среднем приобретаемое домохозяйством за год (в этом случае

функциональный прогноз позволит определить перспективную потреб-

ность в данных предметах длительного пользования), показатель распро-

страненности средств планирования семьи (в этом случае функциональный

прогноз служит для определения перспективной потребности в средствах

контрацепции), доля занятых среди женщин, имеющих детей (в этом слу-

чае функциональный прогноз позволит определить перспективную числен-

ность работающих женщин с детьми), и т.д.

Параметром количественного соотношения различных прогнозируе-

мых групп

u

a,s,t+n

может послужить, например, среднее число учащихся,

приходящихся на 1 учителя (в этом случае на основе функционального

487

прогноза определяется перспективная потребность в преподавателях),

среднее число людей, приходящееся на 1 врача (в этом случае на основе

функционального прогноза определяется перспективная потребность

во врачах), и т.д.

В качестве коэффициента пропорционального распределения внутри

группы населения

c

a,s,t+n

могут, например, использоваться показатели

структуры врачей и преподавателей по специальностям (это позволит диф-

ференцировать перспективную численность врачей и учителей), структуры

потребителей по антропометрическим характеристикам (это позволит

уточнить перспективную потребность в обуви и одежде по размерам),

структуры занятых по квалификации и стажу работы (это позволит разра-

ботать перспективный план приема на работу молодых специалистов) и т.д.

Методика построения прогнозов населения, в целом, сравнительно хо-

рошо разработана и описана в специальной литературе. Поэтому сам про-

гноз не представляет значительной сложности, тем более, что в этих целях

могут быть использованы специальные компьютерные программы (

Dem-

Proj

, осуществляющая прогноз численности населения, отдельных возрас-

тных групп, чисел родившихся и умерших, общих показателей естествен-

ного движения населения;

MortPak, осуществляющая прогноз показателей

смертности, рождаемости и численности населения, и др.). Основная про-

блема в построении прогнозов населения связана с надежностью исходной

статистической информации, а также с обоснованностью предположений

относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции.

Полное решение перечисленных проблем означало бы построение точного

прогноза. И напротив, не вполне адекватное решение таких проблем (или

понимание того, что произошло отклонение от ранее определенных тен-

денций рождаемости, смертности или миграции) приводит к необходимо-

сти разработки все новых и новых ревизий прогнозов населения.

488

ЛИТЕРАТУРА

1. Араб-Оглы Э.А. Демографические и экологические прогнозы.

М.: Статистика, 1978.

2. Бахметова Г.Ш. Методы демографического прогнозирования.

М.: Финансы и статистика, 1982.

3. Система знаний о народонаселении / Под ред. Д.И. Валентея.

М.: Высшая школа, 1991.

4. Демография: современное состояние и перспективы развития / Под ред.

Д.И. Валентея. М.: Высшая школа, 1997.

5. Егоров .А. и др. Математические модели глобального развития.

Л.: Гидрометеоиздат, 1980.

6. Современная демография / Под ред. А.Я. Кваши, В.А. Ионцева.

М.: Изд-во МГУ, 1995.

7. Народонаселение. Энциклопедический словарь / Под ред.

Г.Г. Меликьяна. М.: Большая Российская энциклопедия, 1994.

8. Bilsborrow R.E. The demographics of macro-economic-demographic models,

Population Bulletin of the United Nations, 1989, № 26. P. 39–83.

9. Hinde, A. Demographic Methods. London: Arnold, 1998.

10. Frontiers of Population Forecasting / W. Lutz, J.W. Vaupel, D.A. Ahlburg

(eds.). Population and Development Review, 1999, Vol. 24, Supplement.

11. Mauldin W. and Berelson B. Conditions of fertility decline in developing

countries, 1965–1975, Studies in Family Planning, 1978, № 9. P. 90–147.

12. Meadows D.L. et al. The Limits to Growth. London: Pan Press, 1972.

13. Moreland R.S. Population, Development and Income Distribution —

A Modelling Approach: Bachue-International. Hampshire and New York:

Gower and St. Martin’s Press, 1984.

14. Rodgers G. et al. Population, Employment and Inequality:

BACHUE-Philippines. Geneva: International Labour Office, 1978.

15. United Nations Manual on Integrating Population Variables into

Development Planning. ESA/P/WP/87, New York, 1985.

16. United Nations Projection Methods for Integrating Population Variables into

Development Planning. Volume I. Methods for Comprehensive Planning.

Module One. Conceptual issues and methods for preparing demographic

projections. ST/ESA/SER.R/90, New York, 1989.

17. Wheeler D. Human Resource Policies, Economic Growth, and Demographic

Change in Developing Countries. Oxford: Clarendon Press, 1984.

18. Yousif H.M., Goujon A. and Lutz W. Future Population and Education

Trends in the Countries of North Africa. Research Report RR-96-11.

Laxenburg: International Institute for Applied System Analysis, 1996.

489

РАЗДЕЛ VIII. ВЗАИМОСВЯЗЬ

СОЦИАЛЬНО– ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ГЛАВА 21

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

21.1. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ О ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Изучение взаимосвязи экономики и населения имеет глубокие корни и свя-

зано с осознанием значимости демографического фактора в общественном

развитии. Постановка и реальное содержание этой проблемы на разных

этапах общественной истории отражали главные цели общественного раз-

вития и изменялись в ходе исторического процесса.

Проблемы взаимосвязи экономического и демографического развития

в докапиталистическую эпоху трактовались исключительно с позиций де-

мографического детерминизма, основанных на утверждении о природной и

биологической обусловленности демографической динамики. В трудах

мыслителей прошлых эпох в упрощенной форме ставилась проблема соот-

ношения населения и ресурсов, предполагавшая как возможность перена-

селения, так и недонаселения.

В V веке до н.э. древнекитайский философ Конфуций впервые поста-

вил вопрос об оптимальной численности населения в контексте возможно-

сти существования некоего идеального соотношения между количеством

земли и населением.

Античные философы Платон и Аристотель рассматривали проблему

перенаселения как острейшую социальную проблему, ставя ее в зави-

симость от обеспеченности земельными ресурсами.

Проблема соотношения населения и ресурсов была центральной

в работах мыслителей феодальной эпохи, рассматривавших возможность

как позитивных, так и негативных последствий быстрого роста населения.

Представители раннего Средневековья (Т. Мор, Т. Кампанелла,

Ф. Аквинский) выдвигали тезис об общественной полезности увеличения

численности населения. Их популяционистские идеи получили дальнейшее

развитие в работах мыслителей эпохи первоначального накопления капита-

490

ла (Т. Мен, А. Сера, С. Фортрей), полагавших, что многочисленное населе-

ние, в том числе трудовое население, составляет основу мощи и богатства

государства. Одновременно существовала и другая точка зрения

(Д. Таунсенд, Р. Уоллес), согласно которой чрезмерный рост населения

может создать реальную угрозу перенаселения.

На рубеже ХVIII–ХIХ вв. в общественной мысли установился полити-

ко-экономический подход к оценке соотношения роста населения и обще-

ственного развития. В работах классиков политической экономии А. Смита

и Д. Рикардо главным становится экономический аспект роста населения,

связанный с проблемой соотношения колебаний численности населения и

воспроизводства рабочей силы. Именно эта проблема определила содержа-

ние сформулированного А. Смитом экономического закона роста населе-

ния как закона взаимосвязи роста населения и воспроизводства рабочей

силы: «Спрос на людей, как и спрос на всякий иной товар, регулирует про-

изводство людей, ускоряет его, когда оно происходит слишком медленно,

задерживает, когда оно происходит слишком быстро. Именно этот спрос

регулирует и определяет размножение рода человеческого во всех странах

мира, в Северной Америке, Европе и Китае; он вызывает быстрое размно-

жение людей в первой, медленное и постепенное во второй и держит насе-

ление на стационарном уровне в Китае».

А. Смит называл среди факторов, обусловливавших масштабы роста

населения, возможные размеры вовлекаемой в сельскохозяйственный обо-

рот земельной площади и эффективность ее использования.

Высказанную А. Смитом мысль о взаимосвязи роста населения и ог-

раниченности земельных ресурсов развил Д. Рикардо, сформулировав тезис

о давлении населения на средства существования. Общий вывод, к которо-

му пришли классики политической экономии, заключался в том, что чис-

ленность населения и темпы его роста складываются как своеобразная про-

изводная экономических и природно-климатических факторов.

Противоречивость процессов экономического роста и демографиче-

ской динамики в эпоху промышленного переворота нашла наиболее полное

выражение в теории Т. Мальтуса, которая с позиций демографического

детерминизма трактовала причины социальных бедствий, политических

потрясений и экологических катастроф. Согласно теории Т. Мальтуса, не-

ограничиваемый рост населения, обусловленный биологической природой

воспроизводства населения, является исходным фактором общественного

развития. Представив в наиболее общем виде проблему соотношения насе-

ления и ресурсов, Мальтус одним из первых использовал комплексный

подход к анализу экономико-демографических проблем.

Последователи Т. Мальтуса, опираясь на два ключевых положения его

теории — «закон убывающей производительности в сельском хозяйстве» и

«принцип демографического давления на средства существования» ,— а

491

также теорию накопления, сделали вывод о том, что экономика и население

стремятся к стационарному состоянию.

Критикуя биологический детерминизм теории Т. Мальтуса, К. Маркс и

его последователи выводили закономерности демографической динамики из

законов социально-экономического развития исторически преходящих об-

щественных систем. В отличие от Т. Мальтуса, основоположники марксизма

рассматривали причины перенаселения и нищеты в контексте социально-

экономических отношений. Именно на этой основе они выдвигали идею су-

ществования свойственного капитализму относительного перенаселения.

Промышленная революция и вызванные ею социально-экономические

процессы во второй половине XIX — первой половине XX вв. стали прак-

тическим опровержением основных теоретических положений мальтузиан-

ства. Изменения, последовавшие в развитии населения с переходом от до-

индустриальной экономики к индустриальной системе развития произ-

водительных сил, потребовали более глубокого исследования социальной

детерминации демографических процессов. На базе этих исследований ста-

ла развиваться теория демографического перехода, принявшая на себя

функции общей теории народонаселения.

Схема демографического перехода возникла в начале XX в. благодаря

обобщению накопленных статистических данных о демографической ди-

намике в странах Западной Европы. Суть процессов демографического пе-

рехода заключается в смене типов воспроизводства населения от тради-

ционного, основанного на высокой рождаемости и высокой смертности, а

следовательно, быстрой смене поколений через ряд переходных этапов

к современному типу воспроизводства населения, основанному на низкой

рождаемости и низкой смертности, обусловливающих высокую экономиче-

скую эффективность поколений.

Однако теория демографического перехода описывает, главным обра-

зом, эволюцию составляющих воспроизводства населения: рождаемости и

смертности. Окончательного ответа на вопрос, что является решающим

во взаимодействии экономической и демографической системы: техниче-

ский прогресс ли и рост доходов на душу населения определяют демогра-

фическую динамику, или, наоборот, рост населения является фактором

роста производства, — она не дает.

Демографическая реальность современного мирового развития делает эту

проблему особенно актуальной. Удвоение населения развивающихся стран

в течение жизни одного поколения привело к реальному обострению социаль-

но-экономических проблем периферийных районов современного мира, обу-

словив необходимость разработки неортодоксальных стратегий развития.

«Демографический кризис» в современном мире не исчерпывается

обострением социально-экономических проблем развивающихся стран.

492

В развитых странах наблюдается спад роста населения, который в ряде

случаев приводит к депопуляции. «Нулевой» рост населения ставит перед

мировым сообществом сложнейшие социальные проблемы. Среди них

процесс старения населения, особенно увеличение доли лиц старше 80 лет,

масштабная миграция рабочей силы, социальные последствия такой мигра-

ции. Подобные изменения в состоянии населения требуют коренных пре-

образований экономических подходов к их решению.

21.2. ЭКОНОМИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

В настоящее время возрос интерес к изучению демографических аспектов

экономического развития, что потребовало разработки теории взаимосвязи

населения и экономики, принципы и основы моделирования в этой области

научных знаний.

Осознание того факта, что научно-технический прогресс достиг такого

уровня, когда перспективы мировой цивилизации определяются в первую

очередь

человеческим фактором привело к такому явлению, как социали-

зация экономики

, выразившемуся в потребности учета влияния человече-

ского фактора на все стороны жизни общества. С этим связано развитие

исследований демографической системы как составной части целостной

системы жизнедеятельности населения.

Механизм взаимосвязи экономических и демографических процессов

проявляется во влиянии социально-экономических процессов через ряд

опосредующих звеньев на демографические и в обратном воздействии на-

селения на социально-экономическое развитие. Игнорирование этого взаи-

модействия невозможно в принципе.

В настоящее время сформировалось несколько направлений

в изучении этой актуальной проблемы.

Согласно одному из них,

детерминированность демографических

процессов объясняется наличием каких-то конкретных внешних причин,

неких «независимых переменных», непосредственное действие которых

формирует демографические тенденции

. Задача такого подхода сводится

к вычленению и последующей классификации этих независимых перемен-

ных, а затем к измерению силы их влияния на интенсивность демографиче-

ских процессов. Исследования в этом направлении ведутся в основном

на микроуровне. Суть физиологических актов рождения и смерти остается

неизменной на протяжении человеческой истории, но социально детерми-

нированные процессы рождаемости и смертности изменяются очень силь-

но. Поэтому соотношение социального и биологического в отдельных де-

мографических процессах — зачатии, рождении, смерти — изучается

на уровне индивида, через семью до населения в целом. Микроэкономиче-

ский анализ включает проблему экономики домохозяйства, экономическое