Реймерс Н.Ф. Экология - теории, законы, правила принципы и гипотезы

Подождите немного. Документ загружается.

истории людей не возникли локальные, региональные и глобальные эколо-

гические кризисы. Очевидно, мы имеем дело с некой эволюционной нормой

саморегуляции и закономерными отклонениями от нее.

В растительном мире, как правило, наблюдается максимальное запол-

нение пространства и использование солнечной энергии при сохранении

запасов минерального питания. Лимитирующими факторами служат физи-

ческая заполненность территории, поток лучевой энергии, предшествующие

события, материализованные в процессах почвообразования, собственное

воздействие растений на среду (например, аллелопатия) и сложные взаи-

мосвязи с представителями других царств природы — микроорганизмами,

грибами и животными. Превентивных механизмов саморегуляции плотно-

сти населения не наблюдается. Однако существует мощный рычаг ее вос-

становления в случае изреживания — почвенный запас семян, спящие

почки и т. п. И параллельно этому имеется генетический механизм огра-

ничения размеров индивидов. В противном случае одно растение было бы

способно занять всю площадь и не оставалось бы места для процессов дуб-

лирования как инструмента обеспечения надежности системы. Емкость

местообитания используется растениями максимально полно в рамках

совокупности экологических ограничений. Основной их биотический меха-

низм перенесен в область взаимодействия собственных размеров, меж-

видовых отношений и индивидуального воздействия на среду жизни. Сво-

бодный запас вещества и энергии минимален. В основном действуют факто-

ры, непосредственно зависящие от плотности населения популяции.

Однако по отношению к минеральному питанию, т. е. к «пище» расте-

ний, как было упомянуто выше, они ведут себя подобно животным, имея

механизм эволюционной преадаптации, препятствующий истощению почв.

Этот механизм ориентирован на скорость почвообразовательных и шире —

биогеоцентрических процессов. В одних случаях запас велик (например,

черноземы), в других он очень мал (тропические леса). Чем интенсивнее

круговорот веществ в экосистеме, тем ниже положительный баланс соот-

ношения ресурсов минерального питания растений и скорости роста их

популяций. Растения «берут в основном числом, а не умением».

В царствах дробянок, грибов и животных, как правило, существует

иная закономерность: потенциальный запас жизненных ресурсов огро-

мен — обычно используется не более 30—60% наземной луговой расти-

тельности (крупные млекопитающие) и 10% лесной растительности

1

.

Более интенсивно и полно утилизируется растительноядными животными

чистая продукция водных растений. Как хорошо известно, пирамида био-

масс в водной среде как бы перевернута — продуценты размножаются

столь интенсивно, что консументы могут превышать их по биомассе. Одна-

ко это касается лишь мелких обитателей водной среды. Для рыб, птиц и

млекопитающих общая их биомасса всегда намного ниже, чем потребля-

емых ими растительных кормов.

эволюционно сниженная плодовитость, но основная масса народов мира не имеет механизмов

демографического самоограничения, и регуляция шла главным образом за счет повышенной

смертности. При сверхплотном населении городов у женщин не происходит спонтанного

рассасывания эмбрионов и других процессов, характерных для животных. Впрочем, и эти

процессы не предохраняют многие виды (например, лосей) от сверхразмножения с пол-

ным уничтожением кормовой базы. Демографическое регулирование у людей может основы-

ваться лишь на специальных мероприятиях. К этому вопросу мы вернемся в последних гла-

вах книги.

1

По массе надземной части, по энергетике обычно не более 1 %. С точки зрения

энергетических «запасов» растительность не выходит за рамки этого же правила — исполь-

зуется не более 10 % поступающей солнечной энергии, чаще всего лишь 0,2 ее процента.

Здесь говорится только о веществе.

81

Случаи массового размножения организмов следует отнести к двум

группам. Одна из них связана с антропогенными трансформациями среды

жизни. Например, в сибирской тайге очаги массового размножения вре-

дителей никогда не возникают в коренных лесах. Другая группа, видимо,

связана с особым типом отношений между популяционной динамикой и

экосистемными механизмами. Эволюционный отбор идет не на уровне

внутрисистемных отношений в рамках собственной экосистемы, а на

межэкосистемном уровне. Таковы вылеты саранчи, некоторых бабочек,

отчасти миграции леммингов, белок, из птиц — кедровок.

В первом случае массовое размножение стимулируется аномальными

для популяции условиями жизни: повышением потока энергии сверх обыч-

ного уровня, необычными условиями питания, снижением пресса конку-

рентов, хищников и паразитов, особо благоприятными условиями гидро-

логического режима и т. п. Переразмножение в изначальном очаге пере-

брасывается на широкие площади и затем резко обрывается с гибелью

значительной части популяции от недостатка кормов или с развитием бо-

лезней и пресса других врагов.

Во втором случае арена действия принципиально схожа, но значи-

тельно пространственно шире. Аналогия в том, что вспышка массового

размножения возникает в одних экосистемах и перекидывается на другие.

Но имеется существенная разница. Вместо узких очагов переразмно-

жения — обширное его поле. Вместо локального воздействия — широко

межрегиональное, значительные выселения особей (пешая саранча, летные

ее кулиги, переселения, часто безвозвратные, млекопитающих и птиц).

Как и в первом случае, затухание происходит как в изначальном ареале

массового размножения, так и вне его, но в первом случае в сходных с

очагом размножения экосистемах, а во втором часто — в резко отлич-

ных. И в этом втором случае действуют более высокие по иерархии эко-

системы, «тушащие популяционный пожар».

Здесь уместно упомянуть одно частное правило, а именно правило

стрессогенного увеличения надпочечников у высших позвоночных живот-

ных Я. Кристиана. Оно было «канонизировано» в 1963 г. уже после широ-

кого практического использования этой закономерности

1

. Заключается оно

в том, что в условиях перенаселенности у высших позвоночных животных

увеличиваются надпочечники. Это результат сдвига нейроэндокринного

гомеостаза, ведущего к изменению поведения животных (в частности,

к повышению их агрессивности), репродуктивного потенциала (происхо-

дит резорбция эмбрионов), снижению устойчивости к заболеваниям и дру-

гим последствиям. Комплекс этих изменений обычно ведет к резкому па-1

дению жизнеспособности особей, их массовой гибели, снижению плотно-1

сти населения популяции или даже ее элиминации от «стрессового шока». |

Как ясно из сказанного, основой обсуждаемого правила служит теория (

общего адаптационного синдрома Г. Селье.

Частное наблюдение стрессогенного увеличения надпочечников вкупе с I

теорией общего адаптационного синдрома Г. Селье вылилось в теориюХ

Дж. Кристиана — Д. Дейвиса, которые в работах 1950—1968 гг. объяс-1

нили регуляцию численности популяций млекопитающих их социальным!

поведением, отражающимся на эндокринных реакциях (что и ведет к уве-1

личению надпочечников). У нас в стране эту точку зрения активно про!

пагандировал С. С. Шварц, создавший большую школу исследователей!

1

Тут следует сослаться на огромное число работ, опубликованных исследователями!

из морфофизиологической школы С. С. Шварца. Перечислить эти работы нет никакой фи-1

зической возможности.

82

этого направления. Их привлекала прежде всего простота получения

эмпирического материала.

В цикле работ 50-х — начала 60-х гг.

1

, видимо, одновременно с

В. Уини-Эдвардсом, мне

2

пришлось показать, что позвоночные, да и бес-

позвоночные животные в норме не могут абсолютно разрушительно воз-

действовать на среду своего обитания (правило сохранения видовой среды

обитания), поскольку такое разрушение лишает их собственной основы

жизни. Грубо говоря, съесть сразу все означает затем остаться без пищи

и погибнуть от голода. Естественно, эволюционно должны были возник-

нуть ограничивающие механизмы популяционного и внепопуляционного

характера (последние объединяются правилом относительной внутренней

непротиворечивости, см. разд. 3.8.3). С одной стороны они обеспечивают

возможность поиска (или «поиска» для неживотных) корма, с другой —

ограничивают такой поиск или снижают саму плотность населения через

популяционные механизмы — физико-химические и поведенческие. Для

нас сейчас не столько важны эти механизмы, как сама констатация того,

что в нормальных условиях действует закон (правило) популяционного

максимума и правило пищевой корреляции, имеющее множество моди-

фикаций в зависимости от среды жизни (водной, наземной и т. д.) и от

царства природы, даже систематического типа и класса животных (чле-

нистоногие, млекопитающие и т. д.).

Группа закономерностей саморегуляции в системах живого имеет

важное практическое и теоретическое значение. Виды (популяции) под-

держивают собственную среду жизни, то же происходит в рамках био-

ценозов и других биотических образований, в том числе на уровне всего

живого вещества планеты — см. правило автоматического поддержания

глобальной среды обитания (разд. 3.10). Если механизмы самоподдержа-

ния на популяционном уровне относительно независимы от деятельно-

сти человека, то деформируя биоценозы, человек сильно видоизменяет

гомеостаз на уровне ценозов. Разрушение этого механизма в биосфере

означало бы глубокую трансформацию жизни или даже ее гибель.

Эволюция человека пошла по пути межэкосистемного отбора вплоть

до освоения всей биосферы. Поэтому исторический процесс с точки зре-

ния биологии — слошная цепь массовых размножений людских популя-

ций. Превентивных механизмов сохранения среды человечество не выра-

ботало, что с превращением его в глобальную силу грозит ему самоуничто-

жением. К этому вопросу мы вернемся в разделах 3.12—3.15. А сейчас

продолжим обзор популяционных закономерностей в мире природы.

Огромная экологическая литература подтверждает правило колебаний

(цикличности) численности: никакая популяция не находится в состоянии

абсолютной уравновешенности числа особей, обязательно помимо сезон-

ных изменений численности особей возникают периодические флуктуации,

обусловленные внешними по отношению к популяции факторами, и осци-

ляции, связанные с собственными (внутренними) динамическими измене-

ниями популяции. Эти вопросы столь подробно разработаны в широко

доступной экологической литературе, что едва ли целесообразно их осве-

щать здесь. Ограничимся констатацией упомянутого правила.

Совершенно очевидно, что раз имеются ограничения согласно действию

1

Значительная часть из них упомянута в кн.: Реймерс Н. Ф. Птицы и млекопитаю-

щие южной тайги Средней Сибири. М.-Л.: Наука, 1966. 420 с.

2

К сожалению, на мои работы никто не обратил внимания — ни за рубежом, ни внут-

ри страны. У нас просто не было социально-научной основы для «ассимиляции» экологи-

ческих знаний, а за рубежом русскоязычные работы мало доступны. Кроме того, в советских

журналах статьи ждали публикации по 3—4 года.

83

принципа минимального размера популяций и закона популяционногс

максимума, должно существовать обобщающее правило максимума раз-

мера колебаний плотности популяционного населения. Ю. Одум на с. 21С

книги «Основы экологии» так формулирует это правило: «Существуют

определенные верхние и нижние пределы для (средних — Я. Р.) разме

ров (речь идет о плотности населения — Я. Р.) популяции, которые соблю

даются в природе или которые теоретически могли бы существовать Е

течение сколь угодно длительного отрезка времени». При этом следует

добавить: в условиях стабильности среды обитания. Ю. Одум совершен-

но справедливо замечает, что может быть 100 птиц на 1 га и 20 000 почвен-

ных членистоногих на 1 м

2

, но никогда не бывает 20 000 птиц на 1 м

2

и все-

го 100 членистоногих на 1 га. Правило максимума размера колебаний

плотности популяционного населения может быть названо также законом

количественной константности популяционного населения. Обсуждаемая

закономерность указывает на среднесистемное число особей вида (егс

популяции) на единицу площади.

Ясно, что отклонение от этого закона или правила (напомню, чтс

слова «закон», «правило» и «принцип» употребляются как синонимы,

исходя из удобства, а не каких-то других подходов) подчеркивает небла-

гополучие ситуации в регионе, служит биоиндикатором разлада в егс

экосистемах и шире — природных системах. В силу биотических и абиоти-

ческих взаимосвязей отсутствие или даже лишь подавление численности

какого-то вида неминуемо повлечет за собой цепь последствий, резуль-

тат которых следует предвидеть. Если он отрицателен для людей, необхо-

димо принять меры для нормализации обстановки.

Для того чтобы закончить разбор закономерностей, регулирующих

общую численность и плотность населения популяций, необходимо упо-

мянуть правило максимальной рождаемости (воспроизводства): в попу-

ляции имеется тенденция к образованию теоретически максимально воз-

можного количества новых особей. Оно достигается в идеальных условиях,

когда отсутствуют лимитирующие экологические факторы, и размножение

ограничено лишь физиологическими особенностями вида. Обычно же су-

ществует экологическая, или реализуемая рождаемость, возникающая в

обычных или специфических условиях среды. Максимальная рождаемость

есть константа, определяемая расчетным путем, например, умножением

среднего числа гнезд, которые способна построить самка птицы за год

на такое же число яиц, которые она может отложить в наиболее благо-

приятную часть сезона года. Максимальная рождаемость — тот предел,

который характерен для скоростей увеличения числа особей в популя-

ции. Очевидно, что правило максимальной рождаемости (воспроизвод-

ства) есть частный случай закона максимума биогенной энергии (энтро-

пии) В. И. Вернадского — Э. С. Бауэра..(разд. 3.5.1).

Стоит обратить внимание, что правило максимальной рождаемости

(воспроизводства) действует в рамках закона (правила) популяционного

максимума и принципа стабилизации экологической ниши (см. конец

этого раздела).

Очевидным следствием правила максимальной рождаемости (воспро-

изводства) популяции служит правило стабильности ее возрастной струк-

туры: любая естественная популяция стремится к стабильной возрастной

структуре, четкому количественному распределению особей по возрастам.

Это правило сформулировано в 1925 г. А. Лоткой. Совершенно очевидно,

что правило А. Лотки приложимо лишь к высшим организмам с возраст-

ной структурой популяций и не имеет свойств универсальности для всех

систематических групп, хотя в более широком биосистемном смысле оно

84

универсально. Для многих организмов правило стабильности возрастной

структуры популяции следует дополнить правилом стабильности соотно-

шения полов (если дифференциация по полу вообще существует, что бы-

вает отнюдь не всегда). В совокупности эти два правила составляют общее

правило стабильности половозрастной структуры популяции.

Перейдем к анализу закономерностей территориальной «микрострук-

туры» популяций, оставляя макроструктурные, биогеографические обоб-

щения для следующего раздела 3.7. Естественно начать этот обзор с

принципа территориальности: все особи и функциональные их объеди-

нения в популяции обладают индивидуальным и групповым простран-

ством, возникающим в результате действия механизмов активного разоб-

щения — поведенческого у высших организмов или физико-химического

(аллелопатия и др.) у низших. Отличают индивидуальные и групповые

(гнездовые, семейные) участки обитания. Примеры проявления террито-

риальности можно найти в любом учебнике экологии.

Столь же хорошо известен принцип скопления (агрегации) особей

В. Олли, сформулированный в 1931 г.: скопление (агрегация) особей

усиливает конкуренцию между индивидами, но способствует выживанию

группы в целом; следовательно, как перенаселенность, так недонаселен-

ность, препятствующая агрегации, могут служить лимитирующими факто-

рами. Принцип агрегации особей диктует необходимость образования

стай, стад, колоний, оптимальной густоты и распределения растений в

посевах и имеет другие практические следствия

1

. Азбучной истиной в

экологии служит деление типов распределения особей на скученное (небо-

льшими группами), случайное и равномерное.

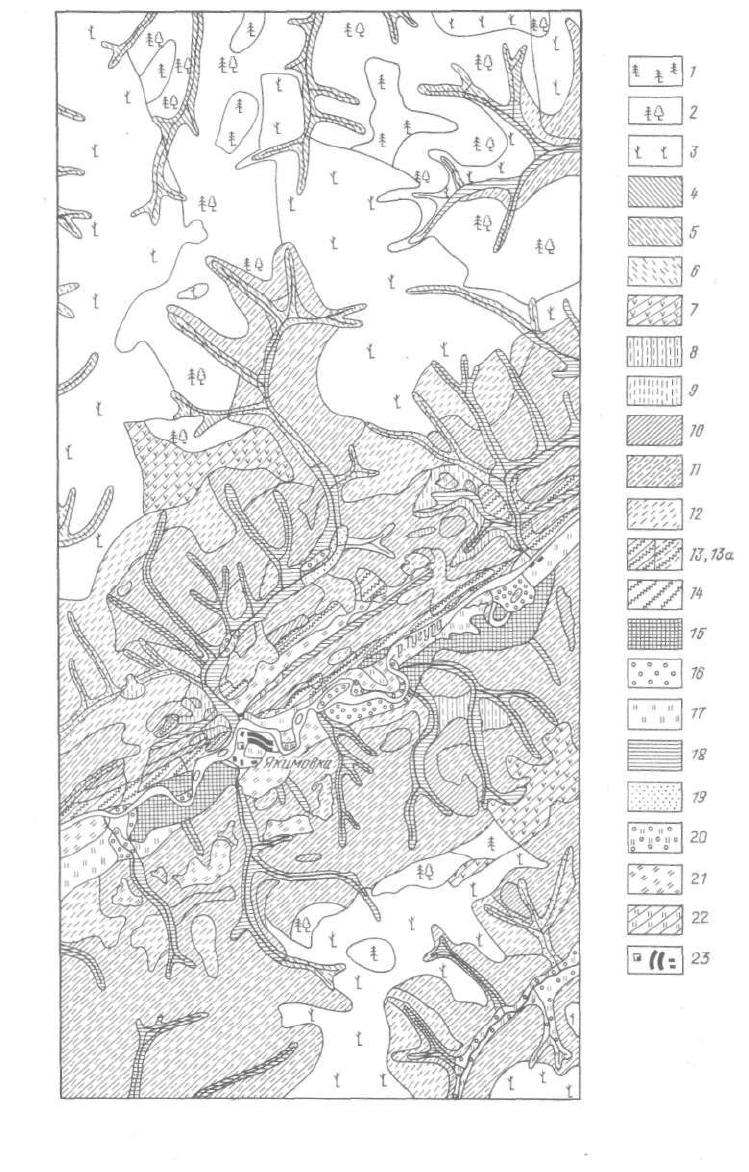

В 1950-х гг. я, видимо, впервые широко применил понятие кружева

ареала и использовал его в практической работе при изучении мелких

млекопитающих верхней Лены (рис. 3.3). Книга, изданная в Иркутске

тиражом в 500 экземпляров, осталась мало известной. Само понятие кру-

жева ареала как неравномерности топографического распределения и

плотности населения особей популяции с пространствами, где особи вида

встречаются постоянно, редко, изредка и нерегулярно и вовсе не живут,

кажется, вошло в научный обиход (рис. 3.4). Еще в большей мере при-

нято рассматривать географическую неравномерность распределения осо-

бей в пространстве ареала, но это уже скорее биогеографическая, а не

экосистемно-популяционная закономерность.

Правило топографического, или популяционного, кружева ареала

заключается в том, что популяция заселяет пространство неравномерно,

оставляя «пустые» места, которые непригодны для ее жизни, и распадаясь

на экологически разнородные микропопуляции, каждая из которых приуро-

чена к определенному местообитанию. Связано это со многими факторами

среды, как абиотическими, так и биотическими (в том числе антропоген-

ными). Например, в долинах рек юга Средней Сибири, где имеются сель-

хозугодья, лесные полевки регулярно собираются на зимовку в стогах сена

и скирдах соломы, что они не могут делать на таежных водоразделах, где

таких стогов нет и никогда не было.

1

Для социальной агрегации, образования человеческих общностей, а затем и посе-

лений, достигающих в наши дни размера мегаполисов, существуют аналоговые законо-

мерности, рассматриваемые в теории населенных мест, относящейся к экономической и

социальной географии. Но первичный толчок и для человека был по происхождению биоэко-

логическим. Изначальная агрегация людей в группы с социализацией приобрела другие

масштабы и стала развиваться по .особым путям.

2

Реймерс Н. Ф., Воронов Г. А. Насекомоядные и грызуны верхней Лены. Ир-

кутск: 1963. 191 с.

85

Выше было упомянуто, что закон (правило) популяционного макси-

мума и правило пищевой корреляции имеют более общий и глубокий эколо-

гический смысл. При этом была сделана ссылка на принцип стабилизации

экологических ниш, или принцип биоценотической коэволюции: эволюция

популяций внутри сообщества и эволюция этого сообщества скоррели-

рованы таким образом, что каждый вид устойчиво сохраняет в этой при-

родной системе свое функциональное место (экологическую нишу) до тех

пор, пока внешние силы (воздействия надсистем или других аналогичных

систем) не изменят существующего баланса. В данном случае слово «эво-

люция» понимается не только в историческом и надисторическом интер-

вале времени, но и как динамическое понятие, т. е. как процесс постоян-

ного взаимодействия видов, составляющих биотическое сообщество. Рост

плотности населения популяции, заполнение ею емкости местообитания,

в том числе потребление пищевых ресурсов, превентивно ограничено не-

обходимостью остаться в составе материнского сообщества, не разрушить

его как среду обитания рассматриваемой популяции в любых интервалах

времени. Если происходит массовое размножение популяций какого-то

•*•—— —

Рис. 3.3. Картосхема основных биотопов, занимаемых элементарными фаунистическими

комплексами территории верхнеленского ключевого участка.

A. Биотопы фаунистических комплексов высоких водоразделов и расчленяющих их

верховий речек и ручьев: /— биотоп фаунистического комплекса темнохвойного (лиственнич-

но-елово-пихтово-кедрового) леса; 2— биотоп фаунистического комплекса темнохвойного

леса^с участием лиственных пород (березы и осины); 3— биотоп фаунистического комплекса

гарей на месте темнохвойного леса, поросших осиново-березовым лесом различного воз-

раста; 4— биотоп фаунистического комплекса приручьевых участков темнохвойного (лист-

веннично-пихтово-елово-кедрового) леса; 5— биотоп фаунистического комплекса приручье-

вых участков темнохвойного леса с участием лиственных пород (березы); 6~ биотоп фауни-

стического комплекса гарей на месте приручейных участков темнохвойного леса; 7— биотоп

фаунистического комплекса светлохвойных (лиственничных, сосново-лиственничных и

лиственнично-сосновых) лесов.

Б. Биотопы фаунистических комплексов коренных берегов долин крупных и средних

рек с прилегающими к ним низкими водоразделами: 8— биотоп фаунистического комплекса

островных участков темнохвойных лесов с участием лиственных пород (березы, реже осины)

среди светлохвойных массивов; 9— биотоп фаунистического комплекса гарей на месте

островных участков темнохвойных лесов (среди светлохвойных массивов), поросших осиново- '

березовым лесом различного возраста; 10— биотоп фаунистического комплекса светло-

хвойных (лиственнично-осиновых и сосново-лиственничных) лесов; //— биотоп фаунисти-

ческого комплекса светлохвойных лесов с участием лиственных пород (березы и осины);

12— биотоп фаунистического комплекса гарей на месте светлохвойных лесов, поросших

березово-осиновым лесом различного возраста; 13— биотоп фаунистического комплекса

остепненных светлохвойных (лиственнично-сосновых и сосновых) лесов; 13а — биотоп

фаунистического комплекса гарей на месте остепненного светлохвойного леса, поросшего

лиственнично-березово-сосновыми молод'няками и кустарниками; 14— биотоп фаунистиче-

ского комплекса безлесных гарей на месте остепненных светлохвойных лесов и остепненных

луговых склонов («степоиды»)..

B. Биотопы фаунистических комплексов долин крупных и средних рек с низовьями

впадающих в них других рек и ручьев: 15— биотоп фаунистического комплекса приречных

ельников с участием лиственных пород (березы, тополя) и небольших островбв приречных

ельников среди лугов поймы; 16— биотоп фаунистического комплекса ивовых и черемухо-

вых зарослей в поймах рек и ручьев; 17— биотоп фаунистического комплекса суходольных

и заливных пойменных лугов; 18— биотоп фаунистических комплексов приручейных ель-

ников с участием лиственных пород (березы); 19— биотоп фаунистического комплекса

гарей на месте приречных ельников, поросших березняком различного возраста; 20—

биотоп фаунистического комплекса ерниковых зарослей.

Г. Биотопы фаунистических комплексов полей, огородов и населенных пунктов: 21 —

биотоп фаунистических комплексов возделываемых полей; 22— биотоп фаунистических

комплексов открытых залежей и залежей с сосновой и елово-сосновой порослью 5—7-летнего

возраста; 23— биотоп фаунистических комплексов населенных пунктов (огородов и зданий).

(Реймерс Н. Ф., Воронов Г. А., 1963)

87

вида, то оно постепенно или относительно мгновенно гасится биоценоти-

ческими механизмами (болезнями, паразитами, хищниками и т. п.). Коль

этого не происходит (например, при акклиматизации и последующем

массовом размножении нового для сообщества вида, не имеющего адекват-

ных механизмов ограничения численности), меняется вся экосистема, и

в конце концов либо возникает новый баланс, либо внедрившийся вид

бывает элиминирован. Иногда он остается в составе сообщества как

«равноправный» его участник, обычно немногочисленный. Это означает,

что в сообществе был функциональный резерв («свободная» экологи-

ческая ниша), или сам вид выработал такие свойства (стабилизировал

свою экологическую нишу), позволившие ему стать членом нового для

него сообщества. В любом случае сообщество функционально изменилось,

приобрело новые свойства, возможно, физиономически незаметные, но

существенные для корреляции взаимоотношений между видами в нем.

Принцип стабилизации экологических ниш весьма существенен в прак-

тике акклиматизационных работ. Как правило, «свободных» экологи-

ческих ниш, не возникших из-за нарушения экосистем человеком, быть

не может. Любое сообщество находится в состоянии баланса, достигну-

того в ходе биоценотической коэволюции: деятельность комплекса видов

продуцентов управляется консументами и вводится в обратную связь

редуцентами. Если бы такого баланса не существовало, экосистема дегра-

дировала бы. И поскольку этого не происходит, разговоры о «свободных»

экологических нишах не имеют под собой никакого основания. Расхожая

теоретическая ошибка о якобы имеющихся «свободных» экологических

нишах приводит и уже многократно приводила к нелепым и к тому же

весьма дорогостоящим акциям по акклиматизации животных и растений.

Они в подавляющем большинстве случаев кончались неудачей, а иногда и

приносили вред.

Вопреки стабилизации экологических ниш вновь возникшие внутри

популяции генотипы могут образовывать экологические субниши, расши-

рять использование ресурсов среды. Их прежний экологический статус при

этом не имеет значения: ранее они могли быть слабыми конкурентами.

Это положение известно как принцип, или теорема В. Людвига, сформу-

лированная в 1950 г. Теорема В. Людвига очень важна для понимания

действия правила обязательности заполнения экологических ниш (разд.

3.8.2).

Свод теоретических обобщений, часть из которых перекрывает друг

друга, закончим упоминанием теории, или принципа, А. Николсона (1933):

популяции суть стабильные системы, способные противостоять факторам

внешней среды и контролировать эти факторы изменением своей плотно-

сти населения. Скорее можно говорить не о контроле среды, а о компен-

сациях в связи с ее изменением путем колебаний численности популяци-

онного населения. Изменяя среду жизни популяций, человек должен

ожидать компенсационных процессов. Не всегда они в его интересах. Что

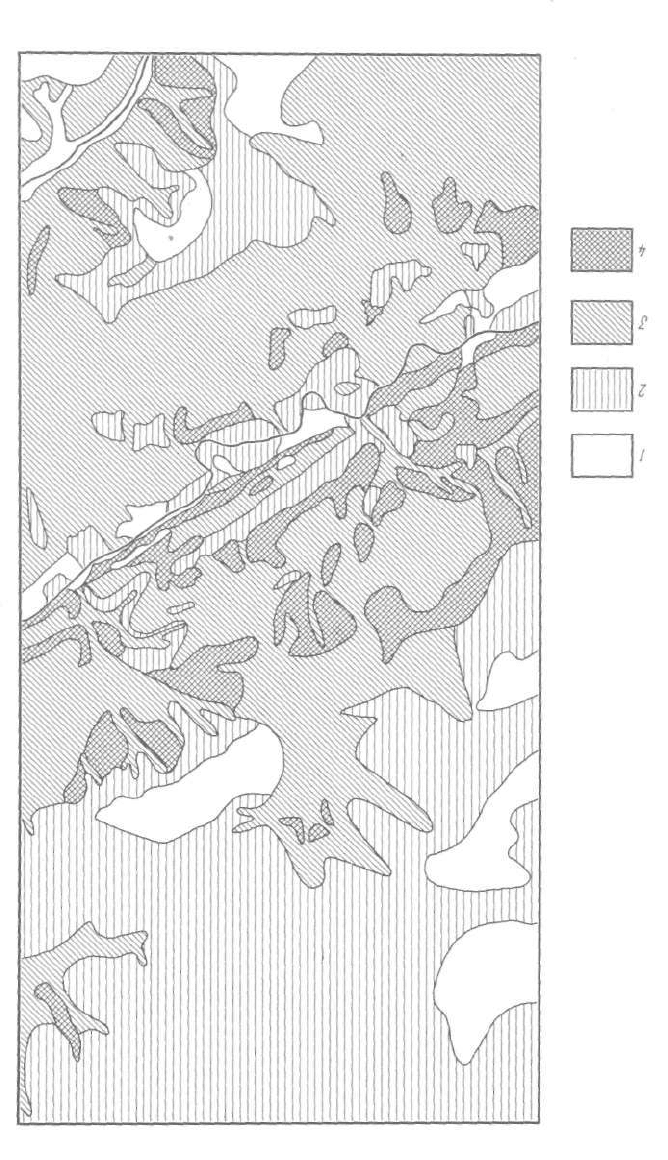

Рис. 3.4. Характер размещения и плотности населения азиатских лесных мышей на террито-

рии верхнеленского ключевого участка (окрестности дер. Якимовка Жигаловского района

Иркутской области):

/— балл 0 численности — зверьки не отловлены, они здесь не размножаются и редко забе-

гают; 2— балл 1 численности — встречаются единичные особи; 3— балл 2 численности —

зверьки постоянно живут и размножаются в биотопе; и численность вида довольно значи-

тельна; 4— балл 3 численности — максимальная населенность биотопа данным видом.

(Рис. 13, легенда рис. 5— стр. 84 и 43 книги «Насекомоядные и грызуны в верхней Лены»)

89

касается относительной стабильности популяций как систем, то это

СВОР

ство возвращает нас к правилу объединения в популяции, с которого нг

чат этот раздел.

Вместе с группой закономерностей адаптации биосистем (разд. 3.4.2]

действующих также в основном на популяционном уровне, изложении

здесь постулаты составляют костяк руководящих теоретических положс

ний, объясняющих многие особенности функционирования популяционны

совокупностей особей в рамках сообщества, т. е. относительно небольши

пространств. В следующем разделе сделана попытка анализа территс

риально более широких биогеографических закономерностей. Конечнс

такое разделение «по пространству» весьма условно. Любое функцис

нальное взаимодействие происходит в рамках какой-то территории, а прс

странственная закономерность всегда функциональна.

3.7. БИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

Биогеографические, или эколого-географические, закономерности до

вольно сложно классифицировать. Как только что упомянуто, любы

явления происходят в пространстве, а его протяженность не может быт

математически определена в формальных единицах «от сих до сих», по

скольку в экологии речь идет о системной величине. Для микроорганизм;

кончик иглы уже огромный полигон. К тому же в обширной биогеографи

ческой литературе широко освещены весьма значительные эмпирически!

данные. Существуют многочисленные сводки по географии растений

животных, общей биогеографии, географии сообществ, биогеографш

островов и так далее. Приводимые факты как-то обобщены, сформули

ровано множество частных закономерностей. Из этой массы ценных дан

ных здесь сделана попытка выделить наиболее общие принципы, объеди

няемые в три основные группы: ареал и распространение видов в его пре

делах, изменения особей (популяций) в пределах ареала и закономерно

сти распространения сообществ. Многие смежные вопросы, обычно также

относимые к биогеографическим, рассмотрены в следующем разделе 3.8

3.7.1. Ареал и распространение видов в его пределах