Реймерс Н.Ф. Экология - теории, законы, правила принципы и гипотезы

Подождите немного. Документ загружается.

Поскольку все экологические системы имеют в своем составе живое

и без него теряют свою специфику, необходимо уяснить закономерности

фукнционирования этого живого —• самые общие и затем частные. Пер-

вым в этом ряду, вероятно, следует поставить закон хиральной чистоты

Л. Пастера: живое вещество состоит из хирально чистых структур. Хи-

ральность, или хиральная чистота,— наличие исключительно объектов,

несовместимых со своим зеркальным отражением (типа правой и левой

руки, откуда и происхождение термина: гр. «хира» — рука)

1

. Белки жи-

вого построены только из «левых» (поляризующих свет влево) амино-

кислот, нуклеиновые кислоты сложены исключительно из поляризующих

свет вправо Сахаров и т. д. Синтетически такие вещества получить очень

трудно. Вещества небиогенного происхождения хирально симметричны —

«левых» и «правых» молекул в них поровну.

Хиральная чистота обуславливает специфику живого, несводимость его

к неживому и практическую невозможность получения живого из нежи-

вого в современных условиях Земли. Для этой планеты возникновения

жизни — уникальный, катастрофический процесс

2

. Закон хиральной чисто-

ты и тот факт, что синтезировать хирально чистые вещества в лабора-

торных условиях возможно лишь с помощью весьма сложных методик

асимметрического синтеза, делают бессмысленными спекулятивные рас-

суждения об отсутствии граней между неживым и живым. Искусственное

конструирование живого, если говорить о природе Земли, практически

неосуществимо

3

. Вместе с тем, хиральная асимметричность, свойствен-

ная всему живому, объективно указывает на его физико-химическое един-

ство, что и отражает закон физико-химического единства живого вещества

В. И. Вернадского: все живое вещество Земли физико-химически едино.

1

В отечественной литературе встречается иная транскрипция термина — киральный.

2

Эти вопросы подробно изложены в ряде статей рано скончавшегося Л. Л. Морозова и

его соавторов. Можно рекомендовать две научно-популярные работы: Л. Л. Морозов. Не-

сохраняющаяся четность в молекулярном мире организмов//Природа. 1977. № 1. С. 32—45.

Он же (посмертная статья). Поможет ли физика понять, как возникла жизнь?//Природа.

1984. № 12. С. 35—48.

3

Это легко доказать математически. Возникновение существующих цепей из 2000 фер-

ментов, характерных для живого, требует перебора ю

400

"

0

вариантов их сочетаний (Вик- j

рамасингхе Ч. Размышления астронома о биологии//Курьер ЮНЕСКО. 1982. Июнь. С. 36—

38). Возникновение генома человека, сложность которого оценивается числом 10

1000

, требо-1

вало бы в эволюции живого фантастического перебора вариантов, равного более 10 на

одну особь (Реймерс Н. Ф. История эволюции//Человек и природа. 1982. № 11. С. 50—61).I

Числа эти абсолютно нереальны — см. закон направленности эволюции в следующих раз-

делах главы, а также разд. 3.11.

62

Этот закон не исключает количественной биогеохимической специфики

видов живого, даже половых и возрастных, возможно индивидуальных

химических и физических отличий у тканей организмов. Однако качест-

венно жизнь едина, и потому подчиняется единым «правилам игры», в

том числе термодинамическому правилу Вант-Гоффа — Аррениуса,

правилу поверхностей и биогеохимическим принципам В. И. Вернад-

ского.

Термодинамическое правило Вант-Гоффа — Аррениуса в биолого-

экологической модификации гласит, что подъем температуры на 10°С

приводит к 2—3-кратному ускорению химических процессов. Фактически

обмен веществ в одних случаях усиливается многократно (до 7,4 раз),

а в других повышение температуры его замедляет.

Правило Вант-Гоффа — Аррениуса существенно углубляется зако-

номерностью, формулируемой для теплокровных животных в виде пра-

вила поверхностей. Формулировку и расшифровку этого правила техни-

чески и по смыслу удобней оказалось привести в разд. 3.4.2.

Экологический эффект всемирного повышения температуры на 10°С

довольно трудно предсказуем. Скорее всего изменение среднеглобаль-

ной температуры в таком размере катастрофично. Среднеглобальная

температура атмосферы у поверхности Земли около 15°С. За последний

1 миллион лет она изменялась в пределах 5°С похолодания и 2°С потеп-

ления. При изменении среднеглобальной температуры на 10°, т. е. в 1,5 ра-

за от современного уровня, скорее всего будет нацело нарушено действие

принципа Ле Шателье — Брауна (разд. 3.2.3) — биота как бы сама себя

«съест», так как процессы обмена веществ, усиливаясь, приведут не к

сопротивлению изменениям в окружающей биоту среде, а к быстрой само-

деструкции биосферы.

При этом будут глубоко нарушены первые два биогеохимических

принципа В. И. Вернадского, а третий его принцип будет существенно

искажен. Первый биогеохимический принцип В. И. Вернадского гласит:

биогенная миграция атомов химических элементов в биосфере всегда

стремится к максимальному своему проявлению. Этот принцип уже в наши

дни нарушен, хотя и обратимо, как сказано выше при обсуждении прин-

ципа Ле Шателье — Брауна (разд. 3.2.3). Второй биогеохимический прин-

цип В. И. Вернадского: эволюция видов в ходе геологического времени,

приводящая к созданию устойчивых в биосфере форм жизни, идет в на-

правлении, усиливающем биогенную миграцию атомов. Этот принцип

при антропогенном измельчании средних размеров особей биоты Земли

в ходе процессов экологического дублирования (лес сменяется лугом,

крупные животные мелкими) начинает действовать аномально интен-

сивно (см. правило Ю. Одума в разд. 3.8.1), что также нарушает дей-

ствие принципа Ле Шателье — Брауна.

Поскольку, согласно третьему биогеохимическому принципу В. И. Вер-

надского, живое вещество находится в непрерывном химическом обмене

с космической средой, его окружающей, и создается и поддерживается

на нашей планете космической энергией Солнца, биосферная солнечно-

земная связь с нарушением первых двух биогеохимических принципов

В. И. Вернадского и принципа Ле Шателье — Брауна резко изменяется.

Космические воздействия могут из системы поддержания биосферы пла-

неты превратиться в агенты, ее разрушающие. Процесс может стать само-

развивающимся и необратимым. Пока биосфера еще находится в обра-

тимом состоянии, но угроза ее самодеструкции все время растет. К этому

вопросу целесообразно вернуться после рассмотрения всей группы зако-

63

номерностей, регулирующих функционирование природных систем пла

неты. Начнем этот перечень с экологических законов, правил и принципо]

жизни отдельного организма.

Как бы в промежутке со следующим блоком обобщений (разд. 3.4^

стоит закон сохранения термодинамического состояния^: энтропия и ин

формация обратно пропорциональны, что ведет к дифферециации отдель

ных функций организма и, следовательно, специализации его частей. Этс

вызывает эволюционные адаптации, в том числе ведет к развитию систем

управления, соотносящих работу отдельных реагентов и стабилизирующю

их параметры. Этот закон объясняет внутренние побудительные меха-

низмы возникновения адаптации, тенденцию к эволюционным переменам.

Внутренние процессы сложно взаимодействуют с процессами, вызывае-

мыми внешними причинами, в рамках четырехединства биологических

систем: их целостности, преобразуемое™, саморегуляции и воспроизво-

димости.

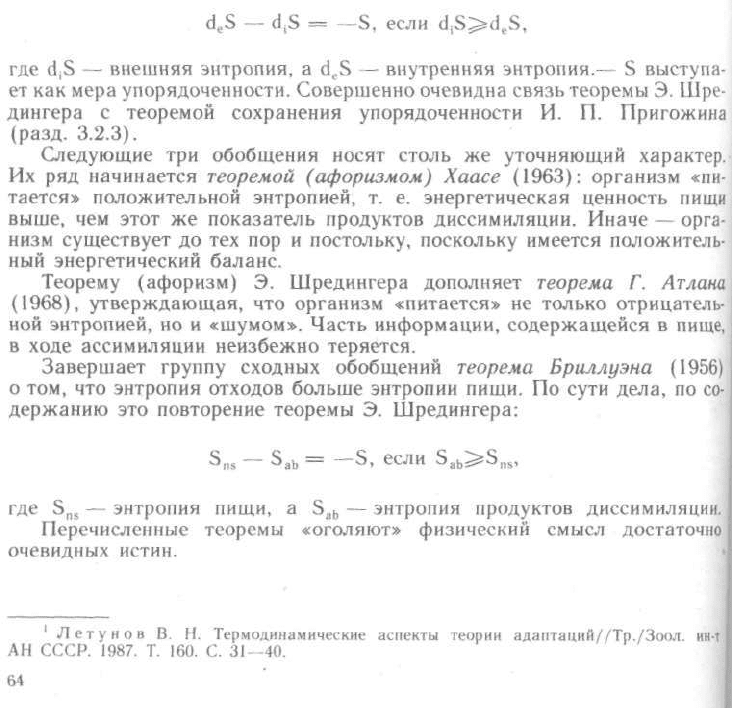

Чтобы закончить с проблемами термодинамики и энтропии и перейти

к биосистемам, обратимся к группе теорем, или афризмов, сформулиро-

ванных для уровня отдельной особи. Первой в этом ряду стоит теорема

(афоризм) Э. Шредингера (1944) о «питании» организма отрицательной

энтропией. Эта теорема утверждает, что упорядоченность организма

(особи) выше, чем окружающей его среды и он (организм) отдает в эту

среду больше неупорядоченности, чем получает:

Внутренние закономерности развития индивидуальных систем, осо-

бенно живых и с участием живого, очень трудно отчленить от внешних

факторов, в значительной мере определяющих это внутреннее развитие.

Самые общие «правила поведения» живых систем иногда внешне не отли-

чаются от алгоритмов функционирования любых других систем анало-

гичной сложности и целеполагания. Часто разница возникает просто из-

за того, что на ту или другую сторону явления не обращали должного

внимания. Возможно, рассматриваемые закономерности в этой сфере

материального мира практически менее важны, а потому выпали из поля

зрения исследователей.

Организменная самостоятельность (понимая в данном случае под орга-

низмом систему, составленную генетически обусловленным индивидом

или их совокупностью совместно с наиболее тесно связанными консор-

бентами, т. е. особь и множество особей как индивидуальных консор-

ций, но не популяцию и вид в генетико-биологической трактовке) проявля-

ется в ряде закономерностей, подосновой которых служат сформулиро-

ванные выше постулаты. Они в какой-то мере перекликаются с приво-

димыми в этом разделе, поскольку общие правила касаются и проявления

менее общих алгоримов поведения.

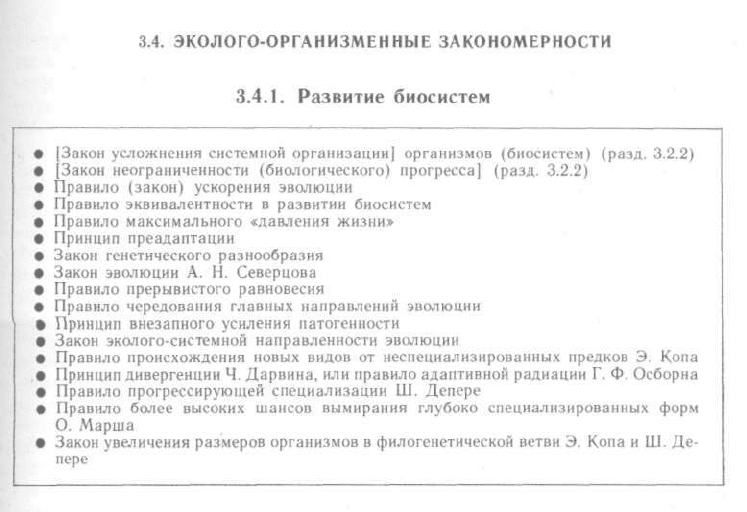

Перебрасывая мостик от разд. 3.2.2, где говорилось об общих законо-

мерностях внутреннего развития систем, следует вспомнить закон услож-

нения системной организации в приложении к организмам (биосисте-

мам), а также закон неограниченности прогресса для биологических

структур. Это — правила развития биосистем как бы изнутри, вне среды

жизни.

Еще одно подобное правило ускорения эволюции: с ростом сложности

организации биосистем продолжительность существования вида в сред-

нем сокращается, а темпы эволюции возрастают. Например, можно по-

строить такой ряд: средняя продолжительность существования вида

птиц — 2 млн. лет, млекопитающих — 800 тыс. лет, предковых форм

человека — 200—500 тыс. лет, современного человека пока не более

3 Н. Ф. Реймерс 65

50 тыс. лет (а уже возникли многие экологические кризисы, и генетики

считают генетические резервы человека исчерпанными). Среди «живых

ископаемых» нет высокоорганизованных видов. Конечно, высокая орга-

низация связана с относительно коротким сроком эволюции, однако число

вымерших видов птиц и млекопитающих в сравнении со всем их коли-

чеством велико

1

.

Хотя ясно, что живое неотрывно от среды, а все три перечисленные

закономерности как бы игнорируют эту связь, такой неизбежный редук-

ционизм допустим. В индивидуальном развитии его предопределенность

почти абсолютна. Если системы живого не погибают, они обладают свой-

ством конечной эквивалентности, что сформулировано в виде соответ-

ствующего правила Л. фон Берталамфи (30-е гг. нашего века). Правило

эквивалентности в развитии биосистем утверждает, что биосистемы спо-

собны достигнуть конечного (финального) состояния (фазы) развития

вне зависимости от степени нарушения начальных условий своего разви-

тия. Еще раз следует подчеркнуть, что это происходит лишь при сохране-

нии минимума внешних и внутренних условий существования биосис-

темы.

Эти условия ограничивают многие процессы, в том числе интенсив-

ность размножения организмов. В противном случае осуществлялось бы

без ограничений правило максимального «давления жизни»: организмы

размножаются с интенсивностью, обеспечивающей максимально возмож-

ное их число. Однако «давление жизни» лимитировано емкостью среды

жизни и многими другими закономерностями системного мира: законом

ограниченного роста, правилами взаимоприспособленности, внутренней

непротиворечивости, соответствия среды генетической предопределен-

ности организма и др. (см. разд. 3.5 и 3,8).

Всем этим лимитирующим механизмам организмы противопоставля-

ют возможности преадаптации. Принцип преадаптации заключается в

том, что организмы занимают все новые экологические ниши (при их

возникновении) благодаря наличию у них свойства генетической преадап-

тации. Оно состоит в том, что способность к приспособлению у организ-

мов заложена «изначально» и не связана непосредственно с их взаимо-

действием со средой обитания. Обусловлена такая способность практи-

ческой неисчерпаемостью генетического кода, а потому информации в

генотипе любого из организмов. При минимуме числа аллелей количество

вариантов генов достигает 10

50

. В этом многообразии всегда находятся

необходимые для адаптации варианты. Если они бывают исчерпаны для

одного вида и он вымирает, находится вид-дублер, и экологическая ниша

бывает заполнена. Время формирования экологических ниш может быть

различным. Иногда это происходит системно почти мгновенно (за отдель-

ные годы), иногда замедленно.

Облегчается процесс формирования экологических ниш почти необо-1

зримым генетическим разнообразием организмов. Закон генетического!

разнообразия гласит, что все живое генетически различно и имеет тенден-1

цию к увеличению биологической разнородности. Естественно, что при!

известном условии отсутствия в природе двух генетически идентичных)

особей (кроме однояйцевых близнецов), варианты преадаптации неис-1

числимы. Столь же множественны и экологические особенности каждого}

из индивидов в составе любого вида (см. правило экологической индиви-

дуальности в разделе 3.4.2).

1

Темпы вымирания и возникновения новых видов, очевидно, взаимосвязаны — см.К

правило стабильности числа видов биосферы В. Г. Горшкова (разд. 3.11).

Столь же естественно, что любое генетическое разнообразие все же не

обеспечивает освоения любых экологических ниш, скажем, наземным

организмам — условий водной среды или глубинных слоев литосферы.

Кроме этого, эволюционные изменения идут также под контролем опреде-

ленных правил и прежде всего закона эволюции А. Н. Северцова о чере-

довании ароморфозов (арогенезов), принципиально меняющих возмож-

ности вида к адаптации и расширению сферы обитания, и периодов алло-

генезов (идиоадаптаций) — изменений частного порядка. Экологический

смысл закона эволюции А. Н. Северцова очевиден.

С законом эволюции А. Н. Северцова сопряжено несколько обобщений,

в том числе по смыслу прямо противоположных друг другу. Аналогична

закону Северцова концепция, или правило прерывистого равновесия

американских биологов С. Гоулда и Н. Элдриджа (1977), согласно ко-

торым эволюция, как правило, представляет собой не непрерывный, а пре-

рывистый, скачкообразный процесс. Сам Ч. Дарвин считал эволюции

постепенным явлением, т. е. придерживался концепции градуалистической

эволюции. Пожалуй, эта концепция представляет лишь исторический ин-

терес, так как фактически и сам Ч. Дарвин, хотя и ссылался на афоризм

В. Лейбница «природа не делает скачков», но это скорее была его реакция

на теорию катастроф. Дарвиновское видообразование по самой своей

сути прерывистый процесс, даже если признать его постепенность (вообще

единство прерывистости и непрерывности весьма характерно для при-

роды) .

Смена ускорений и замедлений в процессе эволюции была подчеркну-

та И. И. Шмальгаузеном (1939) в правиле чередования главных направ-

лений эволюции: эрогенная эволюция чередуется с периодами аллогенной

эволюции во всех группах организмов. Следует добавить, что сход-

ное явление наблюдается и у всего живого вещества биосферы — см.

принцип прерывистости и непрерывности эволюции биосферы (разд.

3.11).

В связи с законами прерывистости эволюции необходимо обратить

внимание на принцип внезапного усиления патогенности: живое болезне-

творное начало действует тем сильнее и разрушительнее, чем выше раз-

ница между его патогенностью и сопротивляемостью к ней, особенно, если

этот дисбаланс возникает внезапно. Неожиданное усиление патогенности

возникает в следующих случаях: а) при мутации болезнетворного орга-

низма, приведшей к резкому возрастанию его способности к поражению;

б) при выработке болезнетворным организмом новой экологической ни-

ши (обычно при освобождении этой ниши другими организмами) в ранее

не пораженном виде или иной систематической категории организмов;

в) при внедрении нового болезнетворного организма в экосистему, где

нет механизмов регуляции его численности; г) при очень резком изменении

среды жизни для поражаемого организма или для экосистемы, куда он

входит, что снижает его способность к сопротивлению болезнетворному

началу; д) при неблагоприятном изменении половозрастной структуры

поражаемого вида (сильного постарения его особей или, наоборот, рез-

кого их омоложения), в обоих случаях приводящем к снижению имму-

нитета.

Мутация может привести как к ароморфозу (арогенезу) — резкому

расширению сферы обитания вида, возникновению многих близких форм,

так и к аллогенезу (идиоадаптаций) — изменениям частного порядка.

В первом случае возможно катастрофическое поражение страдающего

организма. Если при этом заметно изменились условия его обитания, может

произойти полное вымирание поражаемого вида и более крупной систе-

з» - 67

матической категории живого при условии, что он (она) не имеет очень

большого запаса генетических преадаптаций для сопротивления болезне-

творному началу

1

.

Этот частный случай в жизни природы указывает на неравномерность

развития биосистем. Забегая несколько вперед, следует заметить, что в

целом оно эволюционно однонаправленно и подчиняется закону эколого-

системной направленности эволюции: любые эволюционные изменения в

конечном итоге направлены экологическими факторами и системными осо-

бенностями развития эволюционизирующей совокупности, т. е. прогресс

направляется как внешними, так и внутренними факторами. Внешними для

развивающейся системы живого служат все воздействия надсистем —

от Вселенной до ближайшей по иерархии, которые выступают как огра-

ничения развития и как механизмы, к которым развивающаяся совокуп-

ность живого или с его участием вынуждена адаптироваться. Развитие

каждой из надсистем ведет к изменению условий существования, ужесто-

чающих естественный отбор и одновременно вызывающих усиление мута-

ционного процесса. Может воздействовать также параллельная система.

Например, воздействие на организмы пестицидов приводит у части из них

к генетически закрепленной адаптации к этим ядохимикатам. Аналогич-

ные процессы наблюдаются во взаимоотношениях внутри систем «хищ-

ник — жертва», «хозяин — паразит». Изменению качества видов в эко-

системах сопутствует перемена в видовом составе биоценозов, которые

также адаптируются к переменам в окружающей их среде. Это в свою

очередь создает новые условия в надсистеме по отношению к видам, ви-

доизменяет и ужесточает естественный отбор. Процесс самоусилива-

ется.

Одновременно действуют внутренние факторы, прежде всего термоди-

намические. Среди них законы минимума диссипации энергии и максими-

зации энергии и информации (разд. 3.2.3). Внешне это выражается в виде

действия закона увеличения размеров (роста) и веса (массы) организмов

в филогенетической ветви (Э. Копа и Ш. Депере — см. ниже).

Единичные, как будто бы случайные, мутации на самом деле в массе

направлены внешними воздействиями и внутренними механизмами. В осно-|

ве последних лежат энергетические и физико-химические закономерности

(в том числе молекулярно-генетические). Все это объясняет значительную

скорость эволюции, математически не укладывающуюся в представления

о полной случайности и ненаправленности механизмов прогресса

2

.

Массовые разновекторные изменения вынужденно вливаются в по-

ток, определяемый эволюцией иерархически высших надсистем. Для жизни!

на Земле — изменениями ее экосферы, а в более длительном интервале!

времени — переменами в экосфере Солнца и прилегающей части Галак-1

тики. Эволюция как иерархическая совокупность многих эволюции подобна!

«матрешке», состоящей из многих векторов, суммарно направляемых!

всеми перечисленными процессами.

Число степеней свободы для развития зависит от глубины специали-1

зации: чем уже специализирован вид, тем более специфичные условия;

1

На заключения этого абзаца следует обратить внимание при исследовании вопросом

вымирания видов в геологической истории Земли и в связи с развитием ВИЧ (СПИД) -за-1

болеваний.

2

Легко показать, что даже при смене поколений каждые 2 часа и невероятной числен!

ности популяции организмов в Ю

100

особей, случайный перебор генетических вариантов!

при образовании современных генотипов организмов либо занял бы время в 10 раз большее!

чем существование Земли и даже всей Галактики, либо, как указано в одной из сносок раз-1

дела 3.3, на каждую особь пришлось бы 10

900

комбинаций. И то, и другое абсолютно не-1

реальные условия (разд. 3.11).

жизни ему нужны. Он как бы попадает в тоннель без выхода в перспек-

тиву. Эти факты обобщает правило происхождения новых видов от неспе-

циализированных предков Э. Копа (1896): новые крупные группы орга-

низмов берут начало не от специализированных представителей пред-

ков, а от их сравнительно неспециализированных групп. Это правило

дополняет принцип дивергенции Ч. Дарвина (1859), или правило адап-

тивной радиации Г. Ф. Осборна (1902): филогенез любой группы сопро-

вождается разделением ее на ряд отдельных филогенетических стволов,

которые расходятся в разных адаптивных направлениях от среднего исход-

ного состояния.

Эти новые группы либо остаются относительно неспециализирован-

ными, либо подчиняются правилу прогрессирующей специализации Ш. Де-

пере (1876), гласящему, что группа, вступающая на путь специализации,

как правило в дальнейшем развитии будет идти по пути все более глубокой

специализации. И чем глубже такая специализация, тем возможнее рас-

хождение темпов адаптации организма и скорости изменения среды его

обитания. Этот факт обобщает правило более высоких шансов вымира-

ния глубоко специализированных форм О. Марша: быстрее вымирают

более специализированные формы, генетические резервы которых для

дальнейшей адаптации снижены.

Как справедливо указано в книге А. В. Яблокова и А. Г. Юсуфова

1

,

«вымирание — столь же обычный эволюционный процесс, как и возникно-

вение новых видов» (с. 232). Но оно всегда происходило неодновременно,

было длительно и шло с заменой экологически адекватных одних видов

другими согласно определенным алгоритмам геологического времени. При

этом ниже организованные, т. е. приспособленные к бывшим при их воз-

никновении условиям существования, виды сменялись более высоко орга-

низованными — лучше приспособленными к новым условиям жизни.

Интегрально можно назвать эти новые условия вещественно-энерге-

тически и информационно отличающимися от ранее существовавших.

Сложное сочетание разнообразных факторов жизни, так или иначе скоор-

динированное со свойствами организмов, включая темпы развития этих

свойств, либо дает видам шанс на дальнейшее существование, либо ведет

их к вымиранию.

Взаимосвязь вещественно-энергетических и информационных законо-

мерностей, как упомянуто выше, приводит в действие закон увеличения

размеров (роста) и веса (массы) организмов в филогенетической ветви

Э. Копа и Ш. Депере. В. И. Вернадский так сформулировал этот закон:

«По мере хода геологического времени выживающие формы увеличивают

свои размеры (а следовательно, и вес) и затем вымирают»'. Происходит

это оттого, что чем мельче особи, тем труднее им противостоять процессам

энтропии (ведущим к равномерному распределению энергии), законо-

мерно организовывать энергетические потоки для осуществления жизнен-

ных функций. Эволюционно размер особей поэтому увеличивается (хотя

и является очень стойким морфофизиологическим явлением в коротком

интервале времени).

Крупные организмы с большой массой тела, естественно, требуют для

поддержания этой массы значительных количеств энергии, получаемой

с пищей. Возрастающая потребность в пище увеличивает давление укруп-

Я б л о к о в А. В., Ю с у ф о в А. Г. Эволюционное учение (дарвинизм). М.: Высшая

школа, 1989. 335 с.

2

Вернадский В. И. Живое вещество. М.: Наука, 1978. С. 92.

69

ненных особей на среду. Одновременно усложняются процессы гумораль-

ной и нервной регуляции в особях, затрудняется их передвижение, в том

числе в поисках пищи

1

. В целом укрупнение входит в противоречие с за-

коном оптимальности (разд. 3.2.1). Это как правило приводит к вымира-

нию слишком крупных организмов при минимальных изменениях среды

жизни. В частности, возможно, именно так, без очень значительных гло-

бальных катастроф, могли исчезнуть гигантские рептилии. Поскольку по-

нятие «крупный» и «мелкий» имеют относительное (системное) значение

(по отношению к факторам среды и морфофизиологическим характеристи-

кам организмов), могут вымирать и не гиганты, а лишь организмы, вы-

шедшие за рамки закона оптимальности для данных условий

2

.

Закон увеличения размеров организмов в филогенетической ветви мо-

жет иметь и минусовой знак, т. е. происходит снижение их величины. В ря-

де случаев с ходом геологического времени организмы отдельных филоге-

нетических ветвей мельчают, что дает им большие возможности для при-

способления к среде обитания, в том числе в процессах поиска и добычи

пищи. При определенном ее обилии на единицу площади мелкие размеры

и высокая активность особей уравновешивают потери энергии при уси-

ленном метаболизме (он пропорционален поверхностям, см. в разд. 3.4.2

правило поверхностей). Однако если количество пищи на единицу пло-

щади сокращается, то измельчание по причине высокого метаболизма

требует экстраактивности. Баланс энергии может оказаться отрицатель-

ным, и в этом случае неизбежно вымирание вида. Переход закона опти-

мальности в меньшую сторону, как правило, эволюционно менее пагубен,

чем в большую, но и он может вести к вымиранию или к новому укрупне-

нию до достижения «средних» (энергетически оптимальных) разме-

ров.

Закон Э. Копа и Ш. Депере был установлен для биологических сис-

тем, но он справедлив и для всех иных системных, а отчасти и асистем-

ных совокупностей: размера индивидуальных сельскохозяйственных по-

лей, ферм, предприятий, танкеров для перевозки нефти, территорий го-

сударств и т. п.

Многие закономерности развития биосистем разобраны ниже в разделе

об их эволюции, а мы перейдем к более частным вопросам адаптации и

индивидуальности биосистем.

1

«Эффект динозавра» выражается не только и не столько в величине особи, как в не- I

соответствии формы управлении ее размеру. Недаром у многих пресмыкающихся был

сильно развит крестцовый мозг. Любопытно, что аналогичный процесс идет и в сверхкрупных I

государствах-империях. Сначала крепнет периферийная власть, а затем империя развали-1

вается. И чем несовершеннее формы управления, хуже связь и регуляция взаимодействия!

между подсистемами, тем скорее это происходит.

2

Любопытно, что в довольно богатой современной литературе, посвященной тео-1

рии эволюции, о процессах естественного вымирания видов и даже о массовой гибели §

особей говорится вскользь, да и то лишь в некоторых изданиях. Механизмы вымирания!

как правило не вскрыты, а только бегло упомянуты (иногда, правда, весьма содержательно,!

например, Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение (дарвинизм). М.; Высшая!

школа, 1989. 335 с, см. с. 232—233). Это безусловное упущение современной биологиче-В

ской науки в момент, когда именно процессы исчезновения видов выдвигаются на первый!

план. Антропогенные изменения экосистем ведут к ускоренному видообразованию в рам-В

ках небольшого числа групп организмов и к исчезновению их большинства. Это больший-1

ство не может адаптироваться к новым условиям жизни и либо бывает уничтожено, либоЯ

полуестественно (природно-антропогенно) вымирает под давлением изменившихся факторов!

среды. Антропогенно привнесенные противоречия в системе организм — среда теоретико-В.

функционально совершенно не изучены. Имеются лишь констатации фактов.

70

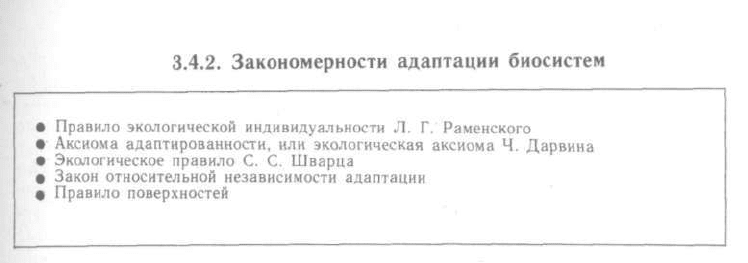

Практически все закономерности, характерные для живого, имеют

адаптивное значение. Биосистемы вынуждены приспосабливаться к не-

прерывно изменяющимся условиям жизни. Эти изменения имеют разную

шкалу времени — от эволюционной до сиюминутной. В вечно меняющей-

ся среде жизни каждый вид организмов по-своему адаптирован. Это выра-

жается правилом экологической индивидуальности: каждый вид специ-

фичен по экологическим возможностям адаптации, двух идентичных видов

не существует. Правило было сформулировано Л. Г. Раменским в 1924 г.

Оно — прямое следствие и вместе с тем причина генетического разно-

образия. По сути дела, и каждая особь эколого-генетически специфична

и индивидуальна. Разница лишь в количественных показателях.

Экологическая специфичность видов подчеркивается так называе-

мой аксиомой адаптированности, носящей также название экологической

аксиомы, или аксиомы Ч. Дарвина: каждый вид адаптирован к строго

определенной, специфичной для него совокупности условий существо-

вания — экологической нише. Очевидно, что раз виды экологически инди-

видуальны, то они имеют и специфичные экологические ниши. Правило

экологической индивидуальности обусловливает аксиому адаптирован-

ности. Эти два биологических постулата дополняют друг друга.

Видообразование всегда адаптивно, в том числе в отношении энер-

гетики. Специализированные виды, как правило, приспособлены к среде

лучше, чем специализированные внутривидовые формы. Это эмпирическое

обобщение было сформулировано С. С. Шварцем в 1960 г. как экологи-

ческое правило: каждое изменение условий существования прямо или

косвенно вызывает соответствующие перемены в способах реализации

энергетического баланса организма; чем выше уровень систематической

категории или больше их классификационное различие, тем значительнее

отличие в энергетических процессах. Экологическое правило Шварца не-

посредственно вытекает из правила экологической индивидуальности и

аксиомы адаптированности.

Естественно, что приспособленность к одному фактору среды, напри-

мер, повышенной влажности, не дает организму такой же адаптирован-

ности к другим условиям среды (температуре и т. п.). Эта очевидная

закономерность сформулирована как закон относительной независимости

адаптации: высокая адаптированность к одному из экологических факто-

ров не дает такой же степени приспособления к другим условиям жизни

(наоборот, она может ограничивать эти возможности в силу физиолого-

морфологических особенностей организмов).

Поскольку организмы, живущие в близких условиях существования,

вынуждены сталкиваться со сходными ограничениями и, наоборот, воз-

можностями, в ответ на них они вырабатывают близкие функциональные

реакции. Например, виды водной среды вынуждены поддерживать опре-

деленное осмотическое давление; все организмы приспосабливаются к

71