Реймерс Н.Ф. Экология - теории, законы, правила принципы и гипотезы

Подождите немного. Документ загружается.

Робость теоретического мышления в биологии, а преемственно и в

изначально сильно биологизированной экологии, связана с едва ли доста-

точно глубоко обоснованной уверенностью, что в этих науках нет общих

законов типа общей и частной теории относительности, квантовой электро-

динамики, или ньютоновой механики. Тут существуют лишь широкие

эмпирические обобщения всегда с неизбежными исключениями, а потому

они объясняют только часть наблюдаемого мира и крайне редко предска-

зывают новые факты. Примерно таково кредо нобелевского лауреата,

английского физика и генетика Ф. X. Крика. «Завидуя физикам», биологи,

географы и экологи берут на вооружение законы классической термоди-

намики, приложимые лишь к закрытым системам, физическое понятие

энтропии (в биологии и экологии это понятие изменило свой смысл) и

т. п. Нередко, не слишком зная или признавая жесткие ограничения этих

закономерностей, ученые попадают впросак. Это вызывает путаницу и

порой выглядит смешно. Однако существует довольно много экологических

обобщений, достаточно надежно предсказывающих новые факты, а логи-

ческие закономерности, даже если они не абсолютны для всей Вселенной,

все же остаются важными обобщениями. Едва ли ограниченность в абсо-

лютном времени и пространстве лишает их смысла. Физико-математи-

ческий педантизм тут неуместен. Кстати, исключения в экологии также

являются отражением непреложных законов, но лишь другого иерархи-

ческого ряда и/или уровня.

Жизнь намного сложнее физических явлений и несводима к ним. По-

тому она и требует более разветвленной сети обобщений. Физике —

физиково, биологии — биологиево, а экологии — экологиево. Такова

объективная структура знания.

Р. П. Макинтош остается в строгих рамках биоэкологии. И. И. Дедю,

сводя в словарной форме экологические законы, правила и принципы,

довольно далеко вышел за ее пределы в область термодинамики, химии

и прикладных разделов экологии, прежде всего сельскохозяйственной.

Я в «Природопользовании»

1

старался обратить внимание на максимум

экологических закономерностей в рамках всего цикла экологических наук

и природопользования. Если при изложении экологической аксиоматики

в словарной форме особых трудностей не возникает, то при ее логической

структуризации попадаешь в довольно щекотливое положение. Общее чис-f

ло принципов, правил и законов экологии значительно превышает изна-'

чальные предположения. Ю. Одум в широко известной у нас в стране

книге «Основы экологии» (М.: Мир, 1975. 740 с.) перечисляет 66 основных

экологических принципов и концепций, в том числе касающихся экосис-

тем — 4, энергии — 7, биохимических циклов — 7, лимитирующих факто-

ров — 7, сообществ — 7, популяций — 19, видов и индивидуумов в экосис-

темах — 9, развития и эволюции экосистем — 6. К. Уатт

2

приводит 38

принципов, частично совпадающих со списком Ю. Одум а, но иначе клас-t

сифицируемых: использование ресурсов — 5, распространение организ-;

мов — 7, популяции — 2, среда — 5, энергия — 4, стабильность клима-

та— I, поведенческая адаптация — 1, межвидовые отношения — 7 I

воздействие климата — 6. В значительно более ранних работах В. ОЛЛА

'РеймерсН. Ф. Природопользование: Словарь-справочник. М.: Мысль, 1990

639 с.

W a t t К. Е. F.' Principles of Environmental Science. McGraw-Hill Inc., 1973

319 p.

Д9

и Т. Парка, а также В. Олли с соавторами

1

широкие экологические прин-

ципы классифицируются в 9 групп: 1) связанные со средой жизни;

2) связанные с адаптацией к среде; 3) касающиеся сообществ, включая

их эволюцию и взаимодействие в сетях жизни; 4) сукцессионные; 5) по-

пуляционного роста и взаимодействий; 6) связанные с популяциями и

эволюцией; 7) касающиеся экологических ниш и их разделения; 8) кон-

центрирующие внимание на географическом распространении, т. е. биоге-

ографические и 9) связанные с эмиграцией или распространением орга-

низмов.

И. И. Дедю в словаре приводит 50 научных законов (плюс 3 закона

Менделя и 4 — Б. Коммонера), 38 правил (плюс 2 правила Бейерника)

и 36 принципов, связанных с экологией. Таким образом, их 124 плюс

9 дополнительных, всего 133 обобщения. В «Природопользовании» я

сформулировал 60 обобщений на уровне закона (плюс те же 4 закона

экологии Б. Коммонера, 3 закона К- Рулье, 3 закона системы «хищник —

жертва» и ряд следствий из перечисленных законов), 28 обобщений,

названных правилами (к ним прибавлены следствия из этих правил), и

23 статьи посвящены принципам экологии и природопользования (плюс

4 принципа связей биотоп — биоценоз и столько же принципов видового

обеднения). Общее число отдельных статей 111, несколько дополнитель-

ных статей, включающих 18 обобщений и около 20 следствий. Таким

образом, получается 129 теорем и два десятка следствий. Общие числа

констатации в обоих словарях примерно совпадают. Однако сами приво-

димые закономерности полностью друг друга не перекрывают. Их общее

число достигает 250. Материал налицо. Остается лишь структурно и логи-

чески обобщить весь массив теоретического знания. Это я и попытался

сделать в последующих параграфах главы. Насколько в повествовании

удалось избежать хаоса, пусть судит читатель.

Однако прежде чем начать изложение, хотелось бы еще раз подчерк-

нуть, что наряду с твердыми теоретическими постулатами часть из сфор-

мулированных обобщений все же следует рассматривать как гипотезы,

другую часть — как аксиомы, третью — как теоремы и так далее (афориз-

мы, метафоры, догмы и др.). Это не снижает их значения, поскольку ника-

кая теория невозможна без иерархии обобщений различного уровня.

3.2. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ОБОБЩЕНИЯ

Системная парадигма доминирует в современной науке. Простейшее

определение системы — совокупность взаимодействующих элементов,

составляющих некое более или менее ограниченное целостное единство.

Предполагается при этом, что связи взаимодействия между элементами

внутри системы сильнее, чем с внешними по отношению к системе даже

абсолютно идентичными элементами. Следовательно, у системы имеются

границы — морфологические или хотя бы функциональные, не обнаружи-

ваемые с первого взгляда. Среди более чем десятка типов, а поэтому и

определений понятия системы выделяются динамические разновидности.

Их обобщающее определение: саморазвивающаяся и саморегулирующая-

ся, определенным образом упорядоченная материально-энергетическая

и/или информационная совокупность, существующая и управляемая как

' Allee W. С, Park Т. Concerning ecological principles//Science. V. 89. 1939. P.

166—169. Allee W. C, Park O., Emerson A. E., Park Т., Schmidt K. P. Principles of Animal Eco-

logy. W. B. Saunders Co., Philadelphia, 1949. 837 p. 2-nd Ed. 1976.

* 43

относительно единое целое за счет взаимодействия, распределения и

перераспределения имеющихся, поступающих извне и продуцируемых

этой совокупностью веществ, энергии, информации, и обеспечивающая

преобладание внутренних связей (в том числе перемещений вещества,

энергии и передачи информации) над внешними.

Очень краткое определение экологической системы (экосистемы) —

пространственно ограниченное взаимодействие организмов и окружающей

их среды. Ограничение может быть физико-химическим (например, гра-

ница капли воды, пруда, озера, острова, пределов биосферы Земли в

целом) или связанным с круговоротом веществ, интенсивность которого

внутри экосистемы выше, чем между нею и внешним миром. В последнем

случае границы экосистемы размыты, имеется более иЛй'менее широкая

переходная полоса. Так как все экосистемы составляют иерархию в соста-

ве биосферы планеты и функционально связаны между собой, имеется

непрерывный континуум (как сказано выше, он проблематичен между су-

шей и океаном). Прерывность и непрерывность сосуществуют одновремен-

но. Об этом уже было упомянуто в главе 2. Там же была приведена схема

экологических компонентов экосистемы (рис. 2.4). Это позволяет здесь

дать лишь ее развернутое определение: информационно саморазвиваю-

щаяся, термодинамически открытая совокупность биотических экологи-

ческих компонентов и абиотических источников вещества и энергии, един-

ство и функциональная связь которых в пределах характерного для опре-

деленного участка биосферы времени и пространства (включая биосферу

в целом) обеспечивает превышение на этом участке внутренних законо-

мерных перемещений вещества, энергии и информации над внешним об-

меном (в том числе между соседними аналогичными совокупностями)

и на основе этого неопределенно долгую саморегуляцию и развитие

целого под управляющим воздействием биотических и биогенных состав- ;

ляющих.

Это трудно произносимое определение, как кажется, с достаточной

полнотой указывает на специфику экосистемы в ряду других природных

систем. Вместе с тем она — лишь разновидность этих природных систем,

а следовательно, должна управляться в соответствии с характерными

для них функциональными законами. Именно с них, очевидно, необходимо

начать обзор закономерностей, характерных для биотических образований

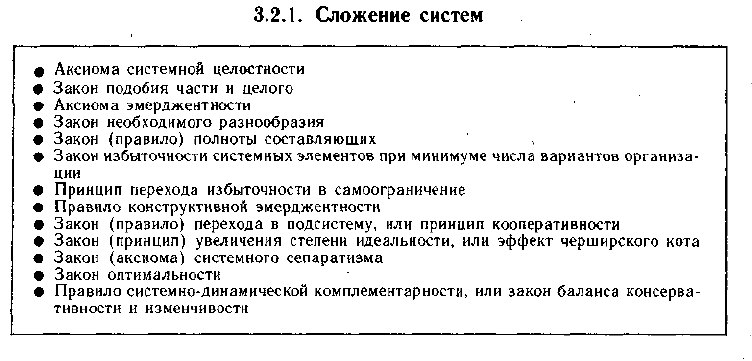

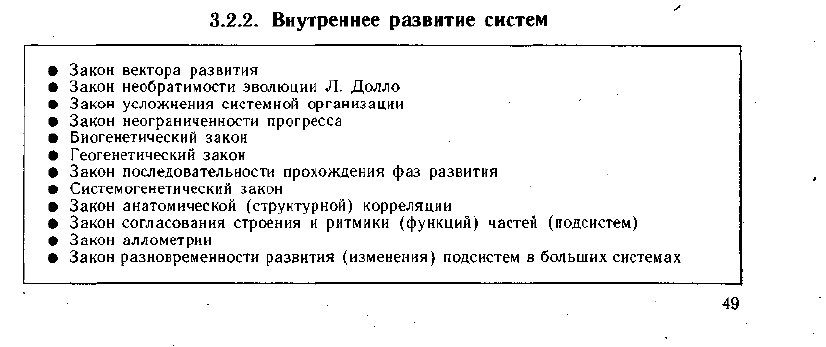

или с участием живого. Ниже эти закономерности сгруппированы в 5 бло-

ков: сложение систем, внутреннее их развитие, термодинамика, иерархия I

и отношения система — среда.

Забегая вперед, отмечу, что дальнейшее изложение построено по схеме: I

внутренние закономерности живого и его отдельностей — организмов,

их взаимосвязи со средой, сложение популяций, сообществ, экосистем,

географическое отображение этих взаимосвязей, общие законы организа-г

ции экосферы и биосферы Земли, поддержания ее надежности, эволю-

ционные законы, взаимосвязи в совокупности человек—природа, основ-'

ные черты социально-экологических закономерностей, правил и ограниче-;

ний природопользования, теоретические принципы охраны природы и

окружающей человека среды.

В изложении сформулированных закономерностей почти нет ссылок

на литературные источники, а авторство, как было уже сказано в начале

книги, указывается лишь тогда, когда оно «канонизировано» в учебниках ,

и специальных словарях. Такой подход связан с тем, что море экологи-!

ческой литературы мира буквально необозримо, а момент, когда был

сформулирован тот или другой постулат, довольно трудно уловить. Мно-'

гие закономерности были выявлены повторно, нередко многократно,

44

Поэтому, например И. И. Дедю в неоднократно упоминавшемся словаре,

правило десяти процентов приписывает Р. Л. Линдеману и относит фор-

мулировку к 1942 г., а Р. Макинтош в также уже упоминавшейся книге,

обсуждая этот закон (правило), Р. Л. Линдемана не упоминает и указы-

вает на Л. Б. Слободкина. При этом год 1961'. В данном случае важно не

авторство (за постулатами иногда закрепляют имя не автора формули-

ровки, а их пропагандиста или лица, много сделавшего в этой области зна-

ния), но признание и закрепление связи имени того или другого ученого

с твердо осознанной научной общественностью закономерностью. Имеет

значение также время, когда закрепилось это признание: часто между

первой формулировкой и глубоким осознанием явления проходит значи-

тельный период. Еще длиннее бывает время от разрозненных обобщений

фактов в отдельные научные законы, принципы, правила и так далее до

формирования логической картины той части мира, которую исследует

та или другая область знания. Как только это происходит, она — эта

картина исследуемой части мира — входит в общий массив науки, де-

лается инструментарием в руках человеческого общества.

Трудно выделить наиболее общую закономерность сложения систем.

Пожалуй, ею может служить закон подобия части и целого, или биого-

лографический закон, связываемый китайцами с именем их соотечествен-

ника Zhang Yingging

2

, но, безусловно, уходящий корнями глубоко в века:

часть является миниатюрной копией целого, а потому все части одного

уровня иерархии систем похожи друг на друга. Примеры: модель атома

и солнечной системы; человеческое существо — миниатюрная копия ми-

роздания; организм, состоящий из многих клеток и одноклеточный, при

' Slobodkin L. В. Preliminary ideas for a predictive theory of ecology//Am. Nat.

V. 95. P. 147—153. Можно добавить, что знание трудов того или иного автора и их оценка

весьма различны внутри и вне страны, где работает ученый. Например, в Новой Бри-

танской Энциклопедии, широко распространенной в США, нет упоминания об Ю. Одуме, а ме-

нее известному у нас в стране Г. Одуму посвящена специальная статья (в части энцикло-

педии, называемой Микропедией).

2

Yon g-z a i Y е. The significance of bio-holographic law in phylosophy and scien-

tific methodology//8 Int. Congr. Lod., Methodol, and Phil. Sci., LMPS'87. Moscow, 17—22 Aug

1987. Vol. 5. Sec. 7—11. Pt. 2. Moscow, 1987. P. 240—243.

45

этом каждая клетка генетически как-то представляет модель целого мно-

гоклеточного организма.

Закон подобия части и целого не абсолютен. Электрон никак не может

быть моделью организма, а отдельные гены аналогичны и даже идентич-

ны у очень далеко систематически отстоящих друг от друга видов. Однако

такие противоречия встречаются, как правило, при сравнении очень иерар-

хически удаленных структур, главным образом элементарных и очень

сложных. С известными поправками можно согласиться, что части обыч-

но физиономически отражают основные свойства целого и аналогичны

между собой.

Закон подобия части и целого отнюдь не означает их абсолютной иден-

тичности. Наоборот, еще в античное время была сформулирована аксио-

ма: целое больше суммы его частей, или аксиома эмерджентности: целое

всегда имеет особые свойства, отсутствующие у его частей-подсистем и не

равно сумме элементов, не объединенных системообразующими связями.

При сложении системного целого образующаяся интеграция подчиняется

иным (хотя возможно, и подобным) законам формирования, функциони-

рования и эволюции. Образно говоря, одно дерево еще не лес, как и группа

деревьев, а механическое сосредоточение химических элементов, молекул

органических веществ, даже тканей и органов, не дает организма. Для

леса необходимо сочетание всех его экологических компонентов, состав-

ляющих именно его экосистему, образование круговоротов веществ, регу-

ляция потока энергии, в том числе образование собственного биоклимата,

и т. д. Для организма требуется «энтелехия» системной целостности, об-

мена веществ и других свойств биосистемы.

При всей очевидности аксиомы эмерджентности ее не всегда осознают

в практической деятельности.

Совершенно очевидно, что никакая система не может сформироваться

из абсолютно идентичных элементов. Отсюда вытекает закон необходимого

разнообразия. Даже в кристаллической решетке положение атомов в ней

делает их функционально различными. Сельскохозяйственная монокуль-

тура вообще лишь метафорическое понятие, если это не стерильная гидро-

или аэропоника одного клона растений. В любой монокультуре участвуют

сотни видов дробянок, грибов, растений (сорняки) и животных (почвен-

ные, вредители и др.). Для каждого типа систем необходимое разно-

образие количественно различно и часто строго фиксировано. Нижний

предел — не менее двух элементов (белки и нуклеиновые кислоты, «он»

и «она» и т. п.), верхний предел — бесконечность.

Системные образования состоят из подсистем. Их необходимое число

и разнокачественность также более или менее постоянны. Для простейших

систем это очевидно (два атома Ог дают кислород, три — озон), но для

более сложных ясность этого принципа теряется. Например, каково должно

быть число и разнокачественность функциональных составляющих биоти-

ческого сообщества? В общем виде ответ несколько неожиданный: столь-

ко, сколько необходимо для его формирования, обычно много, но не строго •

фиксированно и различно в зависимости от географического и топогра-

фического места, среды жизни и других факторов. И эта неопределенность '

отражается в законе (правиле) полноты составляющих: число функцио-

нальных составляющих системы и связей между ними должно быть оп-

тимальным — без недостатка или избытка в зависимости от условий сре-

ды или типа системы. Жесткие системы

1

имеют более фиксированный

1

Очевидно, следует различать строго детерминированные, в том числе по числу подсис-

тем и элементов, системы с жестко определенными связями и функциями и более стохастиче-

46

(иногда абсолютно) лимит составляющих. Например, молекула вещества

в любых условиях, оставаясь сама собой, сложена определенным числом

атомов. Строго говоря, четкие лимиты характерны для всех систем, но

экологические их модификации часто не теряют функциональных черт и

при довольно большом разбросе числа составляющих. Для них характер-

ны естественные колебания даже количества входящих видов. Размах

колебаний ограничен законом необходимого разнообразия.

При всех колебаниях числа составляющих оно подчиняется действию

закона избыточности системных элементов при минимуме числа вариантов

организации: многие динамические системы стремятся к относительной

избыточности основных своих составляющих при минимуме вариантов

организации. Избыточность числа элементов нередко служит непремен-

ным условием существования системы, ее качественно-количественной

саморегуляции и стабилизации надежности, обеспечивает ее квазирав-

новесное состояние. В то же время число вариантов организации жестко

лимитировано. Природа часто «повторяется», ее «фантазия», если гово-

рить не о числе и разнообразии однотипных элементов, а о количестве

самих типов организации, очень ограничена. Отсюда многочисленные

структурные аналогии и гомологии, однопорядковые формы организации

общественных процессов и т. п.

Стремятся к избыточности, например, демографические (в широком

понимании термина) и экономические процессы, а также их следствия

(распашка земель, урбанизация и др.). Однако имеется и стратегия само-

ограничения, направленная на замену количественного роста качествен-

ным усовершенствованием: забота о потомстве, большая его жизненность,

интенсификация производства и т. д. Принцип перехода избыточности в

самоограничение может быть сформулирован в следующих словах: из-

быточность системных элементов может быть заменена повышением ка-

чества этих составляющих (индивидуальной надежности) или их агре-

гации, в том числе в функциональные надсистемы (ср. ниже правило кон-

структивной эмерджентности и закон перехода в подсистему). Фактически

все мироздание, начиная от «Большого взрыва» при формировании нашей

Галактики, подтверждает справедливость этого принципа.

Фиксированное число разнокачественных элементов возникает, очевид-

но, под давлением объективных причин. Всякое объединение не случайно,

если оно не вызвано антропогенными внешними обстоятельствами. Дви-

жущим механизмом служит «выгода» большей надежности при объеди-

нении — действие правила конструктивной эмерджентности: надежная

система может быть сложена из ненадежных элементов или из подсистем,

не способных к индивидуальному существованию. Примеры этого правила

чрезвычайно многообразны. Природа очень часто прибегает к услугам

правила конструктивной эмерджентности. Достаточно вспомнить коло-

ниальные организмы (например, кораллы) и общественных насекомых

(муравьев, пчел, термитов). Иерархическое строение природных систем

также результат действия обсуждаемого правила. И для этого случая

можно сформулировать закон (правило) перехода в подсистему, или

принцип кооперативности: саморазвитие любой взаимосвязанной сово-

купности, ее формирование в систему приводят к включению ее как под-

системы в образующуюся или существующую надсистему: относительно

однородные системные единицы образуют общее целое. Примеры столь

ские, «мягкие», функционально высокоподвижные образования. Однако это различие не

абсолютно: все природные системы внутренне изменчивы — изотопы элементов, изомеры

молекул и так далее.

47

множественны и общеизвестны, что едва ли их стоит приводить. «Коопера-

тивный эффект» проявляется на всех уровнях организации материи, и его

часто называют системным, или системообразующим, эффектом. Фунда-

мент возникновения кооперативного эффекта — значительный веществен-

но-энергетический и информационный выигрыш.

Это преимущество постепенно растет согласно закону (принципу)

увеличения степени идеальности (Г. В. Лейбница), или «эффекту чешир-

ского кота» (Льюиса Кэррола): гармоничность отношений между частями

системы историко-эволюционно возрастает (кот уже исчез, а улыбка его

еще видна). Этот принцип практически не имеет исключений, будь то отно-

шения типа хищник — жертва или хозяин — паразит, морфолого-физиоло-

гическая корреляция органов в индивиде, взаимоотношение государств

в мировом сообществе.

Эмпирические наблюдения подводят к формулировке аксиомы, или

закона системного сепаратизма: разнокачественные составляющие систе-

мы всегда структурно независимы. Между ними существует функциональ-

ная связь, может быть взимопроникновение элементов, но это не лишает

целостностей, входящих в систему, структурной самостоятельности при

общности «цели» — сложения и саморегуляции общей системы. Например,

организм состоит из органов. Каждый из них «не заинтересован» в ухуд-

шении работы другого органа или в уменьшении его размеров. Наоборот,

в составе системы организма каждый орган тесно связан с другими гумо-

рально и общей судьбой. Вместе с тем, печень не может быть частью серд-

ца, но лишь функциональной составляющей пищеварительной системы.

Таковы же взаимоотношения в любых системах, в том числе в социальном

их ряде, хотя это не всегда осознается. Границы могут быть не столь четки,

как в организме между органами (хотя и в нем они достаточно размыты).

Например, государства в истории неоднократно укрупнялись, входя друг

в друга, и разукрупнялись. Однако в конечном итоге империи распадались

в силу действия закона оптимальности (см. ниже) размеров и неизбежного

сепаратизма наций и народов, этносов. Это не противоречит экономическо-

му и даже политическому объединению государств на основе «гумораль-

ной» связи мирового рынка. Общемировое единое государство как струк-

турно гомогенное образование также невозможно, как не может быть

высшего организма из аморфного клеточного вещества, недифференци-

рованных тканей и т. п. «Плавильный котел» наций возможен лишь как

юридическое, но не физическое состояние, если речь не идет о тысячеле-

тиях.

Итоговым обобщением и развитием перечисленных закономерностей

сложения систем служит закон оптимальности: с наибольшей эффектив-

ностью любая система функционирует в некоторых характерных для нее

пространственно-временных пределах (или: никакая система не может

сужаться или расширяться до бесконечности). Размер системы должен

соответствовать выполняемым ею функциям. Обычно такой размер назы-

вают характерным размером системы. Ясно, что для того, чтобы рождать

живых детенышей и кормить их молоком, самка млекопитающего не может

быть ни микроскопической, ни гигантской; чтобы летать, птица не может

быть слишком большой и т. п. Менее ясно, что в любую эпоху размер

национальных государств строго ограничен, и империи, страдающие

«синдромом динозавра», обречены на распадение. И в то же время, исходя

из закона перехода в подсистему, государства не могут не кооперировать-

ся, в том числе в области природопользования. Это им дает возможность

использовать преимущества конструктивной эмерджентности.

Для перехода к обсуждению законов внутреннего развития систем

48

важна формулировка правила системно-динамической комплементар-

ности, или закона баланса консервативности и изменчивости: любая

саморазвивающаяся система состоит из двух рядов структур (подсистем),

один из которых сохраняет и закрепляет ее строение и функциональные

особенности, а другой способствует видоизменению и даже саморазруше-

нию системы с образованием новой функционально-морфологической

специфики, как правило, соответствующей обновляющейся среде сущест-

вования системы. Чем жестче организована система, тем сильнее в ней

механизмы консервации, прямолинейней и непосредственней их действие.

При этом большее значение имеют внешние для системы, а не внутренние

для нее факторы развития. Примеры взаимодействующих рядов струк-

тур — наследственность и изменчивость с их аппаратами, организмы-

эдификаторы в экосистемах и «вредители» в них, консервативные и ради-

кальные партии в общественном развитии и т. п.

Жесткие системы, вернее, квазисистемы типа механических устройств

и тоталитарно-автократических политических общественных структур

лишены свойства и механизмов самоподдержания (вместо них действуют

жесткие связи и механизмы принуждения) и потому обречены на постепен-

ное разрушение, тем более скорое, чем агрессивнее для них окружающая

среда. При этом сначала выходят из строя отдельные части, а затем насту-

пает момент полной деструкции такой квазисистемы без возможности для

нее не только самовосстановления, но и искусственного ремонта (однако

может быть создан из тех же или подобных частей еще более жесткий

аналог). Подобные явления наблюдаются и в тех случаях, когда среда

(физическая, историческая и т. д.) не соответствует функционально-

структурным особенностям системы. В этом случае происходит вымира-

ние, смена функций и другие аналогичные процессы, охватывающие не

только исчезающие системы, но и связанные с ними функциональные

совокупности и их иерархию (например, один вид никогда индивидуально

не исчезает, с ним вместе меняется вся пищевая цепь, сеть, а затем консор-

ция, синузия, биоценоз, экосистема и, отчасти, их иерархия в целом;

аналогичные процессы идут в общественных процессах в случае измене-

ния политической системы в одном государстве или их группе). Дополни-

тельные закономерности читатели найдут ниже: см. закон согласования

строения и ритмики (функций) частей (подсистем), или закон синхро-

низации и гармонизации системных составляющих (конец разд. 3.2.2),

а также закон экологической корреляции и принципы экологической ком-

плементарное™ (дополнительности) и экологической конгруэнтности

(соответствия) в разд. 3.9.1.

Если мир систем функционально аналогичен, на чем настаивал Л. фон

Берталанфи

1

, то помимо общих закономерностей сложения систем должны

существовать общие правила их развития — как эволюционного, так и

индивидуального. Прежде всего это совершенно очевидный закон вектора

развития: развитие однонаправленно. Нельзя прожить жизнь наоборот —

от смерти к рождению, от старости к юности, нельзя повернуть историю

государства вспять, невозможно в том же направлении развернуть эволю-

цию планеты, жизни на ней. Эта невозвратность сформулирована в виде

закона необратимости эволюции Л. Долло, на этот раз лишь для живого:

организм (популяция, вид) не может вернуться к прежнему состоянию,

уже осуществленному в ряду его предков. Очевидно, что эта закономер-

ность универсальна.

Столь же всеобща тенденция всего сущего к усложнению организа-

ции и дифференциации функций и подсистем. Изначально эта закономер-

ность (в другой интерпретации и в несколько других словах) была сфор-

мулирована (или стала широко известной) в виде закона усложнения

системной организации (организмов) К- Ф. Рулье: историческое развитие

живых организмов (а также всех иных природных и социальных систем)

приводит к усложнению их организации путем нарастающей дифферен-

циации функций и органов (подсистем), выполняющих эти функции.

Весь ход эволюции живого и развития социальных структур подтверждает

этот закон. Движущими механизмами и причинами такого усложнения

служит необходимость приспособления к непрерывно меняющимся усло-

виям функционирования систем. При этом условия делаются все более

жесткими. В рамках развития жизни на Земле и истории человечества все

труднее достаются ресурсы. Но в то же время и живое, и человечество

стремятся к достижению относительной независимости от условий среды

обитания путем усложнения организации. Это усложнение за пределы

разумной (системной) достаточности, на что будет обращено внимание

в последнем разделе этой главы, а также при обсуждении закона Копа и

Депере (разд. 3.4), в конечном итоге ведет систему к гибели.

Вместе с тем в рамках эволюции крупных космических систем (напри-

мер, Солнечной), очевидно, действует закон неограниченности прогресса:

развитие от простого к сложному эволюционно неограничено. Абсолюти-

зировать эту закономерность не стоит. Это приводит к шапкозакидатель-

ским настроениям. Прогресс неограничен лишь при очень значительных

усилиях и саморегуляции как ведущем факторе развития. Он требует

постоянных жертв, число которых также ограничено пределами разумной

достаточности, а длительность «неограниченности» все же лимитирована

эволюционными рамками. Для Земли это время существования самой

планеты. Так что можно говорить лишь о квазинеограниченности про-

гресса любых систем Земли.

В сфере закономерностей развития есть как бы два ряда — эволюцион-

но-исторический и собственного развития индивидуальных систем, т. е.

филогенетический и онтогенетический в биологической трактовке.

Логично искать связи между историко-эволюционными процессами

и ходом онтогенеза любой системной совокупности. Эта связь наиболее

часто прослеживается в мире живого. В 1864 г. Ф. Мюллер установил,

1

Bertalanffy L. von. General system theory: Foundation, development,

applications. N.-Y., 1968. 289 p. «Системные законы» проявляются в виде аналогий, или «логи-

ческих гомологии», т. е. законов, представляющихся формально идентичными, но относящих-

ся к совершенно различным явлениям» (Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории

систем//Системные исследования. М., 1973. С. 26.

50

а через 2 года Э. Геккель сформулировал биогенетический закон: онто-

генез всякого организма есть краткое и сжатое повторение филогенеза

данного вида, т. е. индивид в своем развитии повторяет (в сокращенном

и закономерно измененном виде) историческое (эволюционное) развитие

своего вида.

Нас сейчас не интересуют все тонкости и подробности проявления

биогенетического закона. Важнее найти его аналоги среди большого числа

типов систем, особенно абиотических. И действительно, Д. В. Рундквистом

сформулирован геогенетический закон: минералогические процессы в ко-

роткие интервалы времени как бы повторяют (в измененном виде, со

своими «акцентами») общую историю геологического развития, или,

другими словами, геологические процессы развития однонаправлены во

всех масштабах геоэволюции (общей эволюции Земли, в рамках геологи-

ческого мегацикла, тектоно-магматического цикла и т. д.). Вновь нас

могут не интересовать подробности. Важно само обобщение.

Если проследить линии индивидуального развития множества типов

систем, то нетрудно убедиться в том, что биогенетический и геогенети-

ческий законы имеют много аналогов. Сходным образом развиваются

экосистемы в ряду сукцессии, происходит познание мира ребенком, идет

развитие техники и так далее. Закрепленность пути индивидуального

развития совершенно очевидна — путь от старости к молодости, а не

наоборот, заказан и закреплен эволюционно-исторической «памятью»

системы. Функциональные изменения следуют проверенным длинной се-

рией проб и ошибок путем. Отсюда закон последовательности прохождения

фаз развития: фазы развития природной системы могут следовать лишь в

эволюционно и функционально закрепленном (исторически, эволюционно,

геохимически и физиолого-биохимически обусловленном) порядке, обычно

от относительно простого к сложному, как правило, без выпадения про-

межуточных этапов, но, возможно, с очень быстрым их прохождением или

эволюционно закрепленным отсутствием. Насильно убрать какую-то из

фаз развития практически невозможно. Иногда доступно ее несколько

сократить во времени. Нельзя существенно отклонить и направление

развития. Можно лишь его задержать, даже отсечь какие-то последующие

фазы (например, случай неотении), но не качественно изменить. Доступ-

но и некоторое ускорение процесса путем регуляции внутренних взаимо-

связей.

Очевидно, существует общий системогенетический закон: природные

(а возможно и все) системы в индивидуальном развитии повторяют в

сокращенной и нередко в закономерно измененной и обобщенной форме

эволюционный путь развития своей системной структуры. Если это так,

то возникает щекотливый вопрос: как же находятся пути в самой эволю-

ции? Ведь-до прохождения текущей, а тем более последующей фазы раз-

вития эти пути не могут быть закреплены иначе как через божественный

план. Но так лишь с первого взгляда. На самом же деле наблюдается

одновременное движение всех движений в иерархии систем от бесконечно

большого Космоса до бесконечно малых элементарных частиц. Каждая

подсистема следует за своей системой, вернее, развитие надсистемы опре-

деляет многие ограничения в развитии входящих в нее подсистем. Такой

процесс «подталкивания», направления развития характерен для всего

системного мира как в сверхдлинных отрезках эволюционного времени,

так и в сравнительно коротких сроках индивидуального развития. Всюду

есть взаимоотношения в иерархии систем — эволюция эволюции и разви-

тие развитии. Процессы-организаторы и их механизмы как бы подталки-

вают развитие по определенным руслам, и как в реке ниже лежащая масса

51