Реймерс Н.Ф. Экология - теории, законы, правила принципы и гипотезы

Подождите немного. Документ загружается.

воды пройдет раньше выше лежащей, так и в процессах развития преды-

дущие стадии не могут идти позже за ними следующих. Такова логическая

модель действия системогенетического закона. Принципы управления

остаются все теми же — целое ограничивает число степеней свободы

своих частей, то же делают части по отношению друг к другу и к це-

лому.

Системогенетический закон в отличие от биогенетического своего

предшественника позволяет прогнозировать будущее развитие. Вернее,

не сам закон, а одно из его следствий. Если развитие относительно детер-

минировано воздействием иерархии надсистем, а отчасти и подсистем в

прошлом (подсистемы, изменяясь, не могут не влиять на целое, пример

тому мутации), то характер процессов не изменится и в будущем, во всяком

случае ближайшем (в масштабе характерного времени систем). И хотя

принцип «развитие есть движение движений во всей иерархии значимых

систем» не позволяет создать одной безальтернативной модели, все же

можно прогнозировать вероятный ход событий. Если же рассматривает-

ся процесс, описываемый системогенетическим законом, в начальных (не

в конечных) фазах развития, точность прогноза резко возрастает: ни-

когда бабочка не вылетит из яйца или из гусеницы, только из ку-

колки.

Отсечение надсистемой и межсистемными отношениями многих вероят-

ных путей развития подсистем, детерминированность их развития пред-

полагает наличие единого русла изменений, их одновременности и сопря-

женности. На это обратили внимание еще биологи первой трети прошлого

века. В 1830 г. Ж. Кювье сформулировал закон анатомической (или

структурной) корреляции. Его современное звучание: в организме, как

в целостной системе, все его части соответствуют друг другу как по строе-

нию (закон соподчинения органов), так и по функциям (закон соподчи- i

нения функций). Изменение одной части организма или отдельной функ-

ции неизбежно влечет за собой изменение других частей и функций. Рогам

соответствуют копыта, а не хищные зубы, травоядность, а не плотояд- I

ность. Но и в любой системе имеется согласование частей, иначе она бы

шла вразнос, не было бы никакого единства. Очевидно, действует закон

согласования строения и ритмики (функций) частей (подсистем), или

закон синхронизации и гармонизации системных составляющих: в системе \

как самоорганизующемся единстве индивидуальные характеристики \

подсистем согласованы между собой. Одно из важнейших следствий этого

закона в том, что выпадение одного из звеньев системы меняет структуру

и функции других, сопряженных с этим законом, или полностью изменя-

ет целое. Выпадение атома из молекулы делает молекулу совсем иной;

эволюционное изменение одного из функциональных органов меняет весь

строй организма и т. д.

Поскольку имеется корреляция между органами и фуйкциями, а раз-

витие есть движение многих движений, в системе одновременно должны

присутствовать подсистемы бурно прогрессирующие, стабильные и ре-

грессирующие. Система как правило, развивается неравномерно. Это так-

же подметили биологи, и Дж. Хаксли в 30-х гг. нашего столетия сформу-

лировал закон аллометрии — неравномерности роста частей тела в про-

цессе развития организма. Автор закона аллометрии считал такую нерав-

номерность развития аномалией, даже патологией. Однако неравномер-

ное развитие подсистем внутри одной системы весьма обычно. Так раз-]

виваются — сезонно и в многолетнем ряду — организмы в биоценозе,

так совершенствуются технические устройства, так идет развитие эконо-

мики стран и так далее, и тому подобное. Видимо, закон неравномерности

2

развития систем, или, лучше, закон разновременности развития (изме-

нения) подсистем в больших системах может быть сформулирован в таком

виде: системы одного уровня иерархии (как правило, подсистемы системы

более высокого уровня организации) развиваются не строго синхронно —

в то время, когда одни из них достигли более высокого уровня развития,

другие еще остаются в менее развитом состоянии. Связь обсуждаемого

закона с законом необходимого разнообразия (разд. 3.2.1) лежит на

поверхности и не требует комментариев.

Подосновой законов внутреннего строения и развития систем как ло-

гических гомологии должны быть какие-то относительно элементарные

физические явления, прежде всего энергетические. Обратимся к ним.

3.2.3. Термодинамика систем

Очевидно, в жизни экологических систем действуют общие термоди-

намические принципы и законы сохранения энергии, вещества, информа-

ции. Наиболее существенны из них, видимо, следующие, формулировки

которых приближены к экологическим нуждам.

Наиболее очевиден закон (принцип) энергетической проводимости:

поток энергии, вещества и информации в системе как целом должен быть

сквозным, охватывающим всю систему или косвенно отзывающимся в ней.

Иначе система не будет иметь свойства единства. Это закон (принцип)

не следует понимать слишком упрощенно и ограничиваться короткими

интервалами времени. Очевидно, для любой, в том числе и экологической,

системы определенного уровня иерархии длительность прохождения по-

тока энергии, вещества и информации будет специфичной. Больше всего

расчетов сделано для воды. Водообмен в биологической особи занимает

часы, влаги в атмосфере (следовательно, и в аэробиосфере) — 8 дней,

свободных континентальных поверхностных вод — от 16 дней в реках до

17 лет в озерах; подземные воды обновляются за 1400 лет, а воды океана за

2500 лет. Очевидно, существует характерное время транзита энергии и

обмена веществ во всех природных системах мира.

Ю. Н. Куражсковский (Введение в экологию и природопользование.

Ростов-на-Дону: Ростовское кн. изд-во, КПК «Кристалл», 1990. 157 с.)

на с. 25 назвал закон (принцип) энергетической проводимости законом

сохранения жизни: «Второй экологический закон — закон сохранения

жизни: жизнь может существовать только в процессе движения через

живое тело потока веществ, энергии и информации. Прекращение движе-

ния в этом потоке прекращает жизнь». Это верно. Однако движение

энергии, вещества и информации необходимо не только для живого и сис-

тем с его участием, но, видимо, и для более широкого класса систем, напри-

мер, многих абиотических, шире — космических, особенно на определен-

53

ных этапах их существования. Даже неэксплуатируемые здания скорее

приходят в негодность, чем заселенные. Видимо, это закон функциониро-

вания не только жизни, но и всех динамических систем. Само же движение

энергии, вещества и информации подчинено группе закономерностей,

часть которых упомянута ниже.

Закон сохранения массы: сумма массы вещества системы и массы

эквивалентной энергии, полученной или отданной той же системой, по-

стоянна. Первоначальная формулировка этого закона — масса (вес)

веществ до химической реакции равна массе (весу) веществ после хими-

ческой реакции, а более расширительно — масса поступающего в систему

вещества минус масса выходящего из системы вещества равна массе

накапливаемого в системе вещества. Если накопления или убывания

вещества в системе не наблюдается, она находится в устойчивом, гоме-

остатическом состоянии. Близкий к этому закон сохранения энергии, или

первый принцип (закон, начало) термодинамики, гласит: любые изменения

в изолированной системе оставляют ее общую энергию постоянной;

или: при всех макроскопических процессах энергия не создается и не

исчезает, а лишь переходит из одной формы в другую.

В экологии особенно значим второй принцип (начало, или закон)

термодинамики, имеющий множество формулировок и смысловых оттен-

ков. Три важнейших для экологии: 1) энергетические процессы могут

идти самопроизвольно только при условии перехода энергии из концентри-

рованной формы в рассеянную; 2) потери энергии в виде недоступного для

использования тепла всегда приводят к невозможности стопроцентного

перехода одного вида энергии (кинетической) в другую (потенциальную)

и наоборот; результат — невозможно создать вечный двигатель 2-го

рода; 3) закон возрастания энтропии: в замкнутой (изолированной в

тепловом и механическом отношении) системе энтропия либо остается

неизменной (если в системе протекают обратимые, равновесные процессы),

либо возрастает (при неравновесных процессах) и в состоянии равнове-

сия достигает максимума.

В открытых системах, согласно теореме сохранения упорядоченности

в них, сформулированной И. Р. Пригожиным (1955), энтропия не возрас-

тает — она в открытых системах падает до тех пор, пока не достигается

минимальная постоянная величина, всегда большая нуля. При этом в

системе вещество распределяется неравномерно и организуется таким

образом, что местами энтропия возрастает, а в других местах резко сни-

жается. В целом же, используя поток энергии, система не теряет упоря-

доченности. Деятельность же живых систем всегда негэнтропийна, пока

сохраняется их свойство системности: таково индивидуальное развитие

организмов, средообразующая их роль в биосфере и другие процессы в

открытых системах.

Все системы, с которыми приходится иметь дело экологии, негэнтро-

пийны, упорядочены таким образом, что, по известному меткому выра-

жению Ю. Одума, как бы «откачивают из сообщества неупорядочен-

ность».

Это происходит до тех пор и постольку, поскольку действует принцип

Ле Шателье — Брауна: при внешнем воздействии, выводящем систему из

состояния устойчивого равновесия, это равновесие смещается в том на-

правлении, при котором эффект внешнего воздействия ослабляется. По-

скольку в биосфере механизм осуществления принципа Ле Шателье —

Брауна основывается на функционировании систем живого, оно, это

функционирование, как постулировал В. И. Вернадский, служит основным

регулятором общеземных процессов. Как показано в ряде работ, и прежде .

54

всего В. 1 . 1 оршкова , действие принципа Ле Шателье — Брауна в рам-

ках биосферы в наши дни глубоко нарушено. Если в конце прошлого века

еще происходило увеличение биологической продуктивности и биомассы

в ответ на возрастание концентрации углекислого газа в атмосфере, то с

начала нашего века это явление не обнаруживается. Наоборот, биота

выбрасывает углекислый газ, а биомасса ее автоматически снижается.

Поскольку биосфера имеет лишь одно устойчивое состояние, единствен-

ным способом восстановить действие принципа Ле Шателье — Брауна

будет сокращение площадей антропогенно измененных земель

2

.

Важное значение для экологических и биолого-эволюционных процес-

сов имеет общефизический закон минимума диссипации (рассеивания)

энергии Л. Онсагера, или принцип экономии энергии: при вероятности

развития процесса в некотором множестве направлений, допускаемых

началами термодинамики, реализуется то, которое обеспечивает минимум

диссипации энергии (или минимум роста энтропии). Очевидна прямая

связь обсуждаемого закона и закона оптимальности (разд. 3.2.1).

Не менее тесно связан с другими энергетическими постулатами закон

максимизации энергии и информации: наилучшими шансами на само-

'Серия работ этого и других авторов обобщена в книге: В. Г. Горшков Энергетика

биосферы и устойчивость состояния окружающей среды//Итоги науки и техники Теорети-

ческие и общие вопросы географии. 1990. Т. 7. 238 с.

2

Теоретические основы поддержания экологического равновесия см. в книге- Рей-

мерс Н. Ф., Штильмарк Ф. Р. Особо охраняемые природные территории. М: Мысль, 1978.

/Уэ С,

55

сохранение обладает система, в наибольшей степени способствующая

поступлению, выработке и эффектному использованию энергии и инфор-

мации; максимальное поступление вещества как такового не гарантирует

система успеха в конкурентной группе других аналогичных систем. Перво-

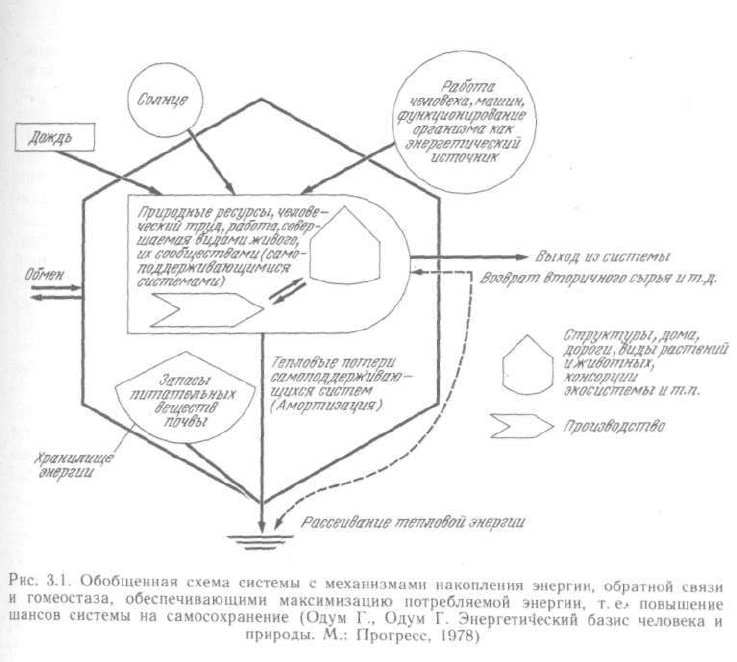

начально закон энергии и информации был сформулирован (Г. и Э. Одумы)

как закон максимизации только энергии: в соперничестве с другими

системами выживает (сохраняется) та из них, которая наилучшим образом

способствует поступлению энергии и использует максимальное ее коли-

чество наиболее эффективным способом (рис. 3.1). «С этой целью система:

1) создает накопители (хранилища) высококачественной энергии;

2) затрачивает накопленную энергию на обеспечение поступления новой

энергии; 3) обеспечивает кругооборот различных веществ; 4) создает

механизмы регулирования, поддерживающие устойчивость системы и ее

способность приспособления к изменяющимся условиям; 5) налаживает

с другими системами обмен, необходимый для обеспечения потребности

в энергии специальных видов »(Г. Одум, Э. Одум. Энергетический базис

человека и природы. М.: Прогресс, 1978. С. 72—73).

Закон максимизации энергии и информации имеет более обобщенную

и краткую формулировку в виде принципа максимизации мощи: системы

с мощной энергетикой вытесняют системы с более низкой энергетической

«мощью». Вероятно, следует добавить «как правило», так как иногда

низкоэнергетические системы имеют преимущества в силу меньшего воз-

действия на среду и лучшего соответствия столь же низкому энергети-

ческому потенциалу этой среды. Видимо, следует более точно учитывать

закон оптимальности (разд. 3.2.1). Например, многие примитивные и низ-

коэнергетические виды живого в относительно стабильной среде остаются

неизменными и вполне конкурентоспособными на протяжении миллионов

лет, хотя вокруг имеются так или иначе конкурирующие более, казалось

бы, энергетически совершенные и более высоко организованные виды.

Обобщающим выводом из серии закономерностей энергетического ряда

может служить правило основного обмена: любая большая динамическая

система в стационарном состоянии использует приход энергии, вещества и

информации главным образом для своего самоподдержания и саморазви-

тия. Таково соотношение основного метаболизма и производимой организ-

мом работы, таково положение в экосистемах и хозяйстве. Это правило

нередко не учитывают и сетуют, что де государственный аппарат работает

лишь на себя, промышленность делает то же и т. д. Иной ситуации при

системном застое и быть не может...

В главе 2 приведена таблица «системы систем» и разобрана иерархия

экосистем. Очевидно, законы сложения систем, их внутреннего развития

и энергетики должны подводить к формированию закономерностей по-

строения иерархии системного мира — взаимоотношений прежде всего

на одном иерархическом уровне, так сказать, в третьем измерении таблицы

(см. табл. 2.1). Если каждый новый уровень организации, отраженный

этой таблицей, возникает как дупликация целостных подсистем, то более

элементарный процесс можно ожидать и в рамках одного уровня иерархии

системных образований, и тут имеется уже достаточное число системных

законов, некоторые из которых в приложении к конкретным структурам

оказались полу- или полностью забытыми. В канве науки сохранились

лишь основные.

56

3.2.4. Иерархия систем

• Принцип иерархической организации, или интегративных уровней

• Периодический закон химических элементов Д. И. Менделеева

• Закон гомологических рядов и наследственной изменчивости Н. И. Вавилова

• Периодический закон географической зональности А. А. Григорьева—М. И. Будыко

• Закон периодичности строения системных совокупностей, или системопериодический

закон

Глава 2 была фактически целиком посвящена иерархии систем, прежде

всего биосферы и входящего в нее живого. Общие принципы формирова-

ния иерархии: 1) дублирование относительно разнокачественных струк-

тур, составляющих в своей организованной совокупности нечто новое,

т. е. наличие свойства эмерджентности (древние говорили: целое больше

суммы его частей) и 2) определенность функциональной цели организа-

ции в рамках связей со средой и внутренних возможностей системы. Сам

принцип иерархической организации, или принцип интегративных уровней,

в биологии и экологии принимается как аксиома или эмпирически наблю-

даемый факт (разд. 3.10). Столь же аксиоматически утверждается и

проявление эмерджентности с переходом от одного уровня иерархии к дру-

гому. Эмерджентность — наличие у системного целого особых свойств, не

присущих его подсистемам, элементам и (несистемным) блокам, а также

сумме элементов и блоков, не объединенных системообразующими свя-

зями. Свойство цели как функциональное состояние и закономерность

построения системы, достигаемая путем возникновения обратных связей,

создает некое поле взаимодействий. Это поле не может быть бесконечным

по способу организации, так как любая система существует в рамках ее

характерного времени и пространства (размера).

Размер системы, или характерный размер системы,— это простран-

ственная ее протяженность (объем, площадь) или масса, а также мини-

мальное (максимальное) число подсистем, позволяющее системе сущест-

вовать и функционировать с осуществлением саморегуляции и самовосста-

новления в рамках своего характерного времени. Системное время (харак-

терное, или собственное, время системы) — это время, рассматриваемое

в рамках периода существования данной системы и/или происходящих

в ней процессов. Эти процессы ограничены термодинамикой системы, ее

функциональными особенностями. Сочетание цели системы, ее характер-,

ного времени и пространства создает предпосылки для действия закона

оптимальности, разобранного в разд. 3.2.1. В то же самое время, поскольку

системы с одной и той же функциональной целью, формируемой обрат-

ными связями, располагаются на одном уровне иерархии и поэтому огра-

ничены однотипным характерным временем и пространством, их постро-

ение подчинено одному ряду внутренних закономерностей. Это — смысло-

вое «третье измерение» табл. 2.1, упомянутое в главе 2.

Ограничение числа и форм взаимодействия подсистем одного систем-

ного уровня ограничивает «фантазию природы», укладывает ее в строго

лимитированный закономерный ряд образований. Периодический закон

химических элементов Д. И. Менделеева (свойства химических элемен-

тов, проявляющиеся в простых веществах и соединениях, находятся в

периодической зависимости от заряда ядер их атомов) был первой форма-

лизацией «третьего измерения» таблицы «системы систем» (см. табл. 2.1).

Тот же характер имеет закон гомологических рядов и наследственной

изменчивости Н. И. Вавилова. (Родственные виды, роды, семейства и др.

57

систематические категории обладают закономерно возникающими гомоло-

гичными генами и порядками генов в хромосомах, сходство которых тем

полнее, чем эволюционно ближе сравниваемые таксоны. Гомология генов

у родственных форм проявляется в сходстве рядов их наследственной

изменчивости. Циклы изменчивости проходят через все роды и виды, со-

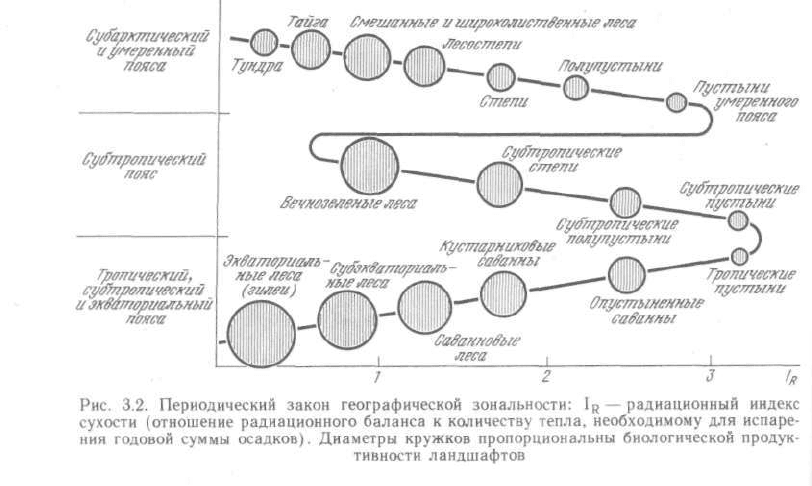

ставляющие семейство). Менее известен и признан периодический закон

географической зональности А. А. Григорьева — М. И. Будыко: со сменой

физико-географических поясов Земли аналогичные ландшафтные зоны и

их некоторые общие свойства периодически повторяются (рис. 3.2).

Периодическое повторение свойств в рядах систем одного иерархичес-

кого уровня, видимо, общий закон мироздания. Он был сформулирован

как закон периодичности строения системных совокупностей, или системо-

периодический закон. Формулировка первого варианта: конкретные при-

родные системы одного подуровня (уровня) организации составляют

периодический или повторяющийся ряд морфологически аналогичных

структур в пределах верхних и нижних системных пространственно-вре-

менных границ, за которыми существование систем данного подуровня

делается невозможным (они переходят в неустойчивое состояние или пре-

вращаются в иную системную структуру, в том числе другого уровня орга-

низации)

1

. Более обобщающая формулировка дана мною в словаре-

справочнике «Природопользование»: принципы структурного построения

и управления однородных природных систем в иерархическом соподчи-

нении и особенно сложении таких же природных систем одного уровня

организации (иерархии) повторяются с некоторой правильностью в зави-

симости от действия единого (комплекса) системообразующего фактора

(факторов)

2

. Конкретные примеры иерархии экосистем приведены в

главе 2.

1

Реймерс Н. Ф. Системные основы природопользования//Философские проблемы

глобальной экологии. М.: Наука, 1983. С. 140.

N

2

Реймерс Н. Ф. Природопользование. М.: Мысль, 1990. С. 156.

58

Периодичность систем природы не исчерпывается приведенными выше

частными законами периодического строения элементов, гомологических

рядов и географической зональности. Она проявляется в строении косми-

ческих тел, прохождении геологических эпох, сукцессионных стадий раз-

вития экосистем и во многих других случаях.

Системопериодический закон можно считать всеобщей закономерно-

стью, действующей во всем системном мире, в том числе в системах с

участием живого — экосистемах. Поскольку они всегда составлены живым

и средой, окружающей это живое, очевидно, следует обратиться к группе

связей, определяющих основные принципы взаимоотношений системы с

окружающей ее средой.

Абсолютно изолированные системы вне связи с окружающей их средой

длительное время существовать не могут в силу действия второго начала

термодинамики (закона возрастания энтропии — разд. 3.2.3). Самые об-

щие закономерности взаимосвязи система — среда обобщены в философ-

ски расширенной формулировке принципа дополнительности Нильса

Бора.

Изначальный смысл этого принципа (при приборном исследовании фи-

зического микрообъекта могут быть получены точные данные либо о его

поведении в пространстве и во времени, либо о его энергиях и импуль-

сах как о двух взаимно исключающих картинах, «дополняющих» друг

друга) был расширен до: две взаимосвязанные, но различные материаль-

ные системы дополняют друг друга в своем единстве и противоположности.

Такой «общий принцип дополнительности» очень существенен для функ-

ционирования экологических систем (см. в разд. 9.1 принципы экологи-

ческой конгруэнтности и экологической комплементарности, а также закон

единства организм — среда в разд. 3.5.1).

Без относительного (динамического) равновесия в рамках «общего

принципа дополнительности» взаимодействие будет кратковременным:

система разрушится. Этого не происходит в силу действия принципа

Ле Шателье — Брауна, формулировку которого . мы повторим (разд.

3.2.3.): при внешнем воздействии, выводящем систему из состояния устой-

чивого равновесия, равновесие смещается в том направлении, при котором

эффект внешнего воздействия ослабляется. Следствием этого служит

принцип торможения развития: в период наибольших потенциальных

темпов развития системы возникают максимальные тормозящие эффекты.

В зависимости от силы процесса они могут быть заметны или скрыты хо-

дом этого процесса.

59

Вещество и энергия для функционирования и развития системы могут

поступать лишь из окружающей эту систему среды, и только за счет этой

среды может существовать и прогрессировать любая система. Этот оче-

видный факт отражает закон развития системы за счет окружающей ее

среды: любая система может развиваться только за счет использования

материально-энергетических и информационных возможностей окружаю-

щей ее среды; абсолютно изолированное саморазвитие невозможно. Этот

закон действует как в сфере природных, так и социальных (видимо, прин-

ципиально всех) систем природы и общества (кроме, быть может, меха-

нических) .

Энергия, вещество и информация, поступающие в систему извне и вы-

ступающие как факторы ее жизни, действуют не в «чистом» виде, а селек-

тируются и видоизменяются этой системой. Если они проходят предвари-

тельно через надсистемы рассматриваемой системы, то эти процессы

идут многократно и до нее доходят в трансформированном всеми над-

системами виде. Поиск прямых связей между очень далекими по иерархи-

ческому уровню системными образованиями (например, между активно-

стью Солнца и массовыми размножениями организмов), если эти связи

не настолько сильны, что проходят «транзитом» через промежуточный

ряд иерархии систем, как правило, бывает очень затруднителен. Дей-

ствует принцип преломления действующего фактора в иерархии систем.

При этом не следует сбрасывать со счета и саму рассматриваемую систе-

му как преобразующий фактор члена иерархии: фактор, действующий

на систему, преломляется через всю иерархию ее надсистем и через функ-

циональные особенности самой системы. В связи с этим, как правило,

воздействия надсистем не равны по силе и не совпадают по времени с

интенсивностью и моментом их возникновения.

Вероятно, лучше рассматривать отдельно принцип преломления дей-

ствующего фактора внутри системы (внешние для систем воздействия,

как правило, проявляются не прямо, а опосредованы механизмами функци-

онирования этой системы; они могут быть ослаблены ее буферными свой-

ствами или усилены возникающими цепными реакциями), справедливый

для не моментально гибельных для системы воздействий, и только что

сформулированный принцип преломления действующего фактора в иерар-

хии систем. В первом случае буфером оказываются механизмы самой

системы, а во втором — ее надсистем. В данной формулировке в иерар-

хию систем включена и сама система, на которую воздействует тот или

иной фактор, что равно можно принимать или оспаривать в зависимости

от подхода.

Упрощенное, механистическое представление о действующих факто-

рах очень распространено и приводит к многочисленным ошибкам.

В силу преломления действующего фактора в иерархии систем и нали-

чия многих «фильтров» этот фактор либо ослабляется, либо усиливается,

а чаще всего оказывается неравномерным по силе воздействия с ходом

времени. Система немедленно или с задержкой реагирует на возникаю-

щие флуктуации. Этот факт констатируется законом функционально-

системной неравномерности: темпы реакций и прохождения фаз разви-

тия системы (в ответ на действие внешних факторов) закономерно не-

равномерны — они то убыстряются (усиливаются), то замедляются (осла-

бевают).

Ритмика таких колебаний обычно кратна трем. Об этом говорят эмпи-

рические факты, прямые наблюдения в природе. Была выдвинута (совет-

скими учеными Г. Розенбергом и С. Рудерманом) гипотеза и сформули-

рован принцип скользящих среднемаксимальных случайного статистичес-

60

кого ряда: периоды между максимумами временного (или любого другого

случайного условно бесконечного статистического) ряда величин имеют

определенную цикличность вне зависимости от характера и происхожде-

ния самих наблюдаемых величин, т. е. математическое ожидание вели-

чины расстояния от максимума до максимума средних, равномерно рас-

положенных значений признака, не зависит от характера самого слу-

чайного ряда. Чаще всего наблюдаются периоды, близкие к п-3, 3", 4

и 5. Таковы циклы солнечной активности, колебания численности орга-

низмов. Весьма вероятно, что в основе упорядоченности циклов коле-

баний на Земле лежат космические процессы.

Если речь идет не об условно бесконечном ряде статистических вели-

чин, а о конечном явлении, то обычно в развитии систем действует пра-

вило затухания процессов: насыщающиеся системы с увеличением сте-

пени равновесности с окружающей их средой или внутреннего гомеостаза

(в случае изолированности системы) характеризуются затуханием в них

динамических процессов. Это затухание может быть постепенным при ли-

нейности процесса или идти скачкообразно по затухающей синусоиде,

лавинообразно (экспоненциально и сверхэкспоненциально). Такое явле-

ние характерно для насыщающихся растворов, термодинамических про-

цессов, темпов размножения акклиматизированных организмов, эконо-

мического развития стран и регионов и других природных и социальных

явлений.

Частным, но важным случаем правила затухания процессов и одно-

временно следствием закона оптимальности (разд. 3.2.1), перекликаю-

щегося в данном случае со вторым принципом термодинамики (разд.

3.2.3), служит закон растворения системы в чуждой среде, выведенный

советским геофизиком Г. Ф. Хильми. Он действует в любых системах, в том

числе социальных (при большой разнице «культурного острова» и среды,

в которой он находится, этот остров бывает уничтожен, что и было в ре-

зультате репрессий после 1917 г. в нашей стране). Особенностью социаль-

ных «островов» является то, что в них малые системные образования,

растворяясь, увлекают за собой окружающую их среду, что в совокуп-

ности приводит к явлению пассионарности, детально исследованному

Л. Н. Гумилевым в ряде работ, в том числе в нашумевшей книге «Этно-

генез и биосфера Земли» (Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. 495 с). Формулировка

закона растворения системы в чуждой среде приведена в особой трак-

товке в разд. 3.7.3 при обсуждении биогеографических закономерно-

стей.

Общесистемные закономерности, изложенные выше, распространяются

на экологические системы и действуют либо сами по себе, либо в специ-

фическом для природных систем с участием живого виде. Нередко они

сформулированы как узкоэкологические законы, правила, принципы и так

далее. В дальнейшем изложении необходимо будет обратить внимание

на это.

Перейдем к общим физико-химическим и молекулярным закономерно-

стям возникновения, построения и фукнционирования живого.