Реймерс Н.Ф. Экология - теории, законы, правила принципы и гипотезы

Подождите немного. Документ загружается.

Существуют два основных способа изображения ареалов на картах:

путем вычерчивания их границ в виде сплошной или пунктирной (в слу-

чае сомнений в верности проведения) линии и методом нанесения точек в

географические места обнаружения особей вида. В первом случае обычно

производится довольно смелая экстраполяция, как правило, путем соеди-

нения крайних точек обнаружения вида, т. е. оба способа отображения

границ ареала фактически совпадают.

Если в какой-то географической точке никто никогда не вел фаунисти-

ческие или флористические исследования, точек находок, естественно,

не возникает. Кроме того, при многолетнем изучении широких регионов,

как это приходилось делать автору в Средней Сибири, нетрудно убедиться,

что некоторые птицы, например, коростель, порой фактически исчезают

на краю своего ареала на ряд лет, а затем вновь появляются. Для упомя-

нутого вида территориальная изменчивость границ ареала составляет сот-

ни километров, так что выразима в самом мелком масштабе. Для менее

подвижных животных и растений такие колебания границ ареала невоз-

можны, но в годы депрессий численности экологическая роль видов, нахо-

дящихся в минимуме, практически равна нулю или стремится к нему.

Исследователь может вид не обнаружить по чисто техническим при-

чинам.

Возможности сопряжения и прогнозирования границ ареалов связаны

с конгруэнтностью видов в составе биоценозов и сообществ (разд. 3.8.).

Как показывает опыт, имеется соответствие видов и ценозов (см. ниже),

и эти физиономически ясные черты позволяют отображать такие законо-

мерности на картах. Однако довольно трудно (хотя и возможно) найти

два вида, которые бы имели абсолютно сходное распределение в простран-

стве. Эту особенность Л. Г. Раменский (1924) и Г. А. Глизон (1926) сфор-

мулировали в виде индивидуалистической гипотезы, правила или принци-

па экологической индивидуальности видов: каждый вид пространственно

распределен в соответствии со своими генетическими, физиологическими

и другими биологическими особенностями и глубоко специфично относит-

ся к факторам среды, в том числе к другим видам. Как нет абсолютно

идентичных особей (кроме однояйцевых близнецов, тем не менее нередко

фенотипически отличающихся друг от друга), так нет и биоэкологически

идентичных видов. Следовательно, их распространение сугубо индивиду-

ально, а потому подвержено столь же индивидуальным нормам реакции

на возникающие изменения среды жизни. Как сказано выше, этот прин-

цип не абсолютен.

В виде регистрации факта можно сформулировать правило колебания

границ ареала: многие виды не имеют четко отграниченной постоянной

области распространения и временами либо исчезают на границе ареала,

либо достигают исчезающе малой численности. В. Тишлер в 1955 г. сформу-

лировал принцип воздействия факторов, согласно которому границы,

размер и характер ареала вида или местообитания популяции обусловле-

ны их биологическими особенностями, и наоборот, биологические особен-

ности вида или популяции могут указывать (быть индикаторами) места,

где их можно найти

1

. Точнее говоря, каждый вид или популяция входят

в какие-то биоценозы и соответствующие экосистемы (биогеоценозы) и

там, где есть вид или его специфическая популяция, очевидно, сущест-

вует тот ценоз, куда они входят и где вырабатывают свою экологическую

нишу. Если не существует такого соответствия, то, очевидно, либо вид,

' Очень примитивно говоря, рыбы живут в воде — одна в реке, другая в озере, третья

в море; одна на глубине, другая на поверхности и т. д.

91

представленный нипулициси, «не

iui»

^шнулиция

nivicci

unynj

OIVJJIUIM-I

ческую нишу), либо ценоз при физиономическом сходстве все же другой!

(иначе сформирован исторически и функционально).

Как показывают широкомасштабные исследования в Сибири и на Даль-1

нем Востоке, виды очень четко соответствуют ценозам, а если наблюдается

разница в постоянно регистрируемом видовом составе всего в один вид,!

то ценоз явно резко отличается от географически или топографически

соседних.

Как правило, смена видового состава происходит не на один, а на!

группу видов, и действительно, вид служит индикатором того сообщества,!:

куда он входит.

Там, где природа сильно нарушена человеческой деятельностью,!

описанное выше правило соответствия вида и ценоза заметно не столь!

четко. Лоскутные природные образования складываются не в рамках быв-В

ших границ элементарных биогеоценозов, а составляют объединенные!?

экосистемы топографически (но не экологически) более высокого иерархи!

ческого уровня. Вид как бы вписывается не в «свой» изначальный ценоз,!

а в мозаику биогеоценотических парцелл разных экосистем, его экологи!

ческая ниша оказывается соотнесенной с этой мозаикой. Отсюда следуещ

вывод, что правило соответствия вида и ценоза в этом случае распростра!

няется на более географически широкие образования, а колебания граж

92

ниц ареалов могут в этом случае быть менее выраженными и не столь

заметными.

Необходимо обратить внимание на то, что в ходе упомянутых процес-

сов нарушается принцип территориальной общности физико-географи-

ческих единиц (разд. 3.7.3), они укрупняются из-за мозаичности возни-

кающих «обрывков» экосистем и их возрастающей отдаленности друг от

друга. Иногда «промежуточные» экосистемы (по иерархии соподчинения)

вообще исчезают, как, впрочем, и элементарные, в своем первозданном

виде. Иерархия экосистем резко упрощается по числу уровней — сохра-

няется как целое лишь 2-й снизу уровень биома или ландшафтной полосы

(см. главу 2) и только им соответствуют по распространению виды, зани-

мая микроучастки, едва ли составляющие полноценные экосистемы (ско-

рее, их парацеллы).

Там, где сохранилась первичная структура природных образований,

соответствие вида и ценоза дает очень четкую пространственную картину

кружева ареала, закономерно меняющегося при движении в географичес-

ком пространстве. Эта закономерность в разд. 3.6 была названа правилом

топографического, или популяционного, кружева ареала. Это правило бы-

ло сформулировано для топографического пространства одной геогра-

фической точки. Теперь следует обратить внимание на изменения этого

кружева в более широком пространстве — правило географической из-

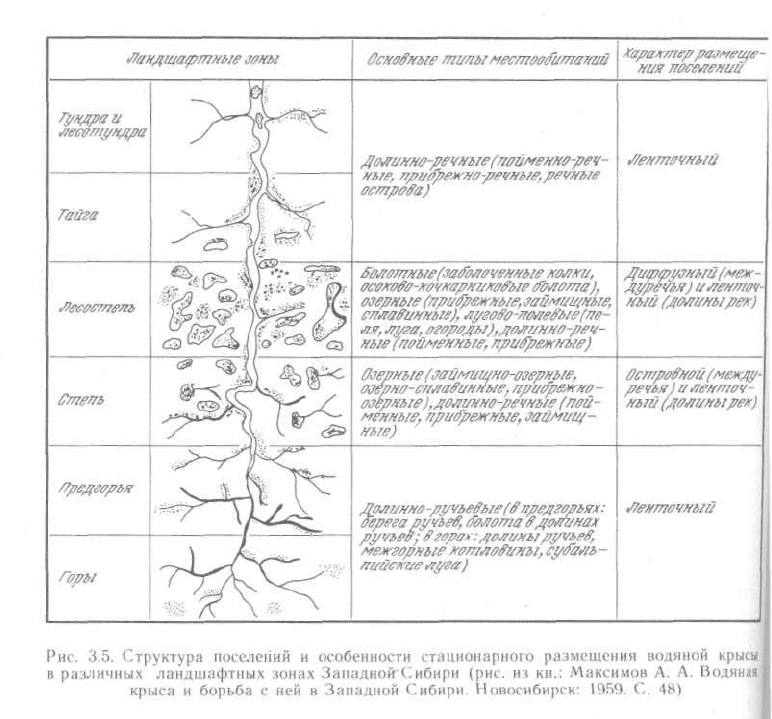

менчивости кружева ареала. Обычно оно состоит в том, что на севере вид

приурочен к приречным, низменным участкам, затем к югу заселяет более

широкие пространства, в горах обитает лишь в локальных участках, а

на южном пределе распространения вновь приурочен к приречным более

влажным и прохладным местообитаниям. У каждого широко распростра-

ненного вида характер изменения кружева ареала специфичен, но смены

происходят закономерно. Такие смены, пожалуй, лучше всего известны

для водяной крысы в Сибири

1

(рис. 3.5). Пользуясь выявленными законо-

мерностями, можно получить более надежные критерии для экстрапо-

ляции границ ареалов видов.

Проверка приведенных теоретических положений в свое время была

сделана автором на Дальнем Востоке методом артиллерийской «вилки»,

т. е. были намечены точки, где вид уже не наблюдался и где наверняка

существовал, а в промежуточном регионе по характеру растительности

части экосистемы должен был бы присутствовать. В этой срединной точке

проводились исследования. Все ожидавшиеся виды (в том числе не склон-

ные к флуктуации границ ареала) были обнаружены вне зависимости от

того, на каком расстоянии от точки наблюдения были проведены на картах

ранее известные предельные границы их' распространения. Часто находка

была в сотнях километров к северу от «северного предела распростра-

нения» вида.

Правило соответствия вида и ценоза позволило автору предложить

новый тип зоогеографических и шире — биогеографических — карт

2

,

основанных на экосистемном подходе. При этом правило колебаний гра-

ниц ареала в мелком масштабе удалось отразить лишь частично. Зато в

крупном масштабе оно вполне может быть реализовано — ценозы, где

1

Очень показательная схема была опубликована (с. 48) в сборнике «Водяная крыса

и борьба с ней в Западной Сибири». Новосибирское кн. изд-во, 1959 (Максимов А. А. Рас-

пределение водяной крысы по зонам и ландшафтам Западной Сибири. С. 19—48). См. так-

же Пантелеев П. А. Популяционная экология водяной полевки и меры борьбы. М.: Наука,

1968. 255 с.

2

РеймерсН. Ф. Птицы и млекопитающие южной тайги Средней Сибири. М,-Л.: Нау-

ка, 1966. 420 с; Атлас Сахалинской области. М.: ГУГК, 1967.

93

наблюдается пульсация ареалов, графически на картах отличаются о

тех, где вид постоянно присутствует.

Наиболее общим объяснением причин формирования границ ареал;

вида служит правило ограничивающих факторов: факторы среды, наибо

лее удаляющиеся от оптимума экологических потребностей вида, лимита

руют возможности его существования в данных условиях. Поскольку i

лимитирующим факторам относятся любые условия существования ви

да — как абиотические, так и биотические, включая антропогенные,-

правило ограничивающих факторов, ведущее свое начало от группы за

конов минимума (см. разд. 3.5.2), включая закон толерантности Шел

форда (см. разд. 3.5.1), практически дополнительно ничего не объясняет

а лишь резюмирует перечисленные закономерности.

Для объяснения механизма действия принципа воздействия факторо!

В. Тишлера (см. выше) было предложено несколько теоретических осно

ваний. Одно из них — правило стимулирующего действия температур

В. Шелфорда — Т. Парка, в умеренных широтах определяющее стиму-

лирующее воздействие, которое оказывают изменения температуры среди

обитания (правило сформулировано независимо друг от друга В. Э. Шел-

фордом в 1929 г. и Т. Парком в 1930 г.). Это правило в 1972 г. А. Н. Голи-

ков и О. А. Скарлато дополнили правилом лимитирующего значения край-

них летних и зимних температур, или «биогеографическим методом»

указанных авторов: в умеренных широтах Северного полушария распро-

странение видов ограничено необходимыми для размножения температу-

рами. Эта потребность является генотипически закрепленным видовым

признаком и прямо не связана с диапазоном температур выживаемости

особей вида. У видов, переносящих широкие колебания температур, тем-

пература размножения часто более контрастна, чем у видов с относительно

низким порогом выносливости к переменам количества тепла.

Очевидно, нельзя считать, что температура — абсолютно определяю-

щий фактор в формировании границ ареала. Существенную роль играют

влажность, субстраты, межвидовые отношения, преследование человеком,

а в водной среде также скорость движения ее потоков и соленость вод.

Саму температуру регулируют складывающийся мезо-, микро- и био-|

климат. Играют роль и генетические закономерности взаимоотношения]

видов.

Среди них выделяется правило викариата Д. Джордана: ареалы близко-]

родственных форм организмов (правило установлено для животных) обыч-

но занимают смежные территории и существенно не перекрываются;]

родственные формы, как правило, викарируют, т. е. географически заме-

щают друг друга. Согласно правилу представительства рода одним видон\

А. Монара (1919 г.), в однородных условиях и на ограниченной террито-

рии систематический (таксономический) род, как правило, представлен

только одним видом. Видимо, это связано с близостью экологических ниш

видов одного рода.

В связи с этим необходимо вспомнить группу закономерностей, свя-1

занных с принципом конкурентного исключения, или законом (теоремой]

Г. Ф. Гаузе (1934 г.): два вида с близкими экологическими требованиями!

длительное время не могут занимать одну экологическую нишу и, как

правило, входить в одну экосистему. Следовательно, одновременно про-

исходит и географическое замещение видов, что констатирует принцип

видо-родового представительства Й. Иллиеса: поскольку два близкород-,

ственных вида не могут занимать одинаковые экологические ниши в одно»!

биотопе, и, соответственно, в биоценозе, богатые видами роды обычно

представлены в экосистеме единственным своим представителем. Матема-|

94

тически подобные отношения были доказаны уравнениями А. Лотки —

В. Вольтерры (независимо этими авторами в 1925 и 1926 гг.). Однако

поскольку принцип конкурентного исключения, видимо, не абсолютно уни-

версален, был сформулирован принцип сосуществования, или парадокс

Дж. Хатчинсона: два вида в порядке исключения могут сосуществовать

в одной экологической нише, и если близкие виды вынуждены использо-

вать одни и те же ресурсы, то естественный отбор может благоприятство-

вать их сосуществованию, и они способны эволюционировать в близком

направлении. Парадокс Дж. Хатчинсона наблюдается главным образом в

водных экосистемах

1

.

Эмпирическим обобщением всех биогеографических закономерностей,

касающихся ареалов и условий существования видов внутри них, служит

правило географического оптимума: условия обитания вида наиболее опти-

мальны для него в центре ареала. Очевидно, предполагается, что абиоти-

ческая и биотическая среда тут наиболее благоприятна, а экологическая

ниша выработана с наибольшим совершенством. Однако часто имеется в

виду не пространственно-геометрический центр ареала, а его экологи-

ческий «центр». Например, для морских котиков, многих других морских

млекопитающих, колониальных птиц и любых наземных видов с дизъюнк-

тивным или другим типом прерывистого ареала едва ли геометрический

центр их ареала будет оптимален для жизни. Вид может вообще тут отсут-

ствовать. Скорее, понятийно наоборот, экологический оптимум формирует

часть ареала с наибольшей плотностью видового населения — оно имеет

наивысшую плотность и общую численность в наиболее благоприятных

местах существования популяций вида. Эти места могут располагаться

как в глубине очерченного ареала, так и у его географических границ.

В «чистом» виде правило географического оптимума справедливо лишь

для видов с обширным сплошным ареалом, как правило занимающим

всю либо большую часть биома или географической зоны. Однако и в

этом случае нередко возможны варианты, когда наиболее благоприят-

ными оказываются какие-то края области распространения вида. Напри-

мер, многие таежные животные (лось, волк и др.) явно приурочены не к

глухой срединной тайге, а к так называемой подтаежной южной ее полосе.

Здесь больше кормов по естественным причинам и из-за нарушения лесов

человеком, к тому же теплее, и как правило, менее глубок снежный по-

кров.

Ясно, что перечисленные биогеографические закономерности неравно-

значны по глубине обобщения и вкладываемому смыслу.

Совершенно очевидно, что все закономерности системы «организм —

среда» (разд. 3.5) отражаются на формировании границ ареалов видов.

Наибольшее индикаторное значение имеет правило соответствия вида и

ценоза, которое хотя и не объясняет причин такого соответствия, но отра-

жает реально существующий факт, возникающий на почве сложного пере-

плетения многих закономерностей генетического, аутоэкологического и

синэкологического характера. Они формируют кружево видового ареала.

Его географические пределы зависят от толерантности особей вида к

физическим условиям среды и способности выработать экологическую

нишу в одном или в нескольких ценозах, само существование которых

определяется свойствами не столько отдельных видов, сколько их сооб-

ществ (разд. 3.8). Однако и тут важны характеристики видов-средообра-

зователей — эдификаторов среды. Лишь во взаимодействии свойств попу-

' Кроме того, особи морфологически сходных видов, обитающих совместно, стати-

стически различаются по размерам.

95

ляций и их системных объединений складывается картина ареала. Поэтому

все эти закономерности важны для анализа его границ и особенно-

стей.

Нельзя сказать, чтобы внутренние механизмы формирования ареалов

были до конца ясны, а главное, складывались в совокупность знаний,

вполне пригодную для практической деятельности. Лучше обстоит дело с

описанием внешних свойств географически сменяющих друг друга попу-

ляций, особенно животных. Эти закономерности сведены в следующем

разделе.

3.7.2. Изменение особей (популяций) в пределах

видового ареала

Группа закономерностей, характерных для пространственных измене-

ний особей в популяциях, сменяющих друг друга при движении с севера

на юг (или наоборот) и живущих в различных условиях островной изо-

ляции, наиболее известна. Кажется, еще Фридрих I Барбаросса (1125—

1190) знал правило измельчания размеров тела теплокровных животных

при движении с севера на юг, названное затем правилом К- Бергмана

(1847): у теплокровных животных, подверженных географической измен-

чивости, размеры тела особей статистически (в среднем) больше у попу-

ляций, живущих в более холодных частях ареала вида. Правилу Бергма-

на подчиняются около 50% видов теплокровных животных, подавляющая

часть которых (до 90%) птицы. Механизм действия правила Бергмана

очевиден — укрупнение размеров особей термодинамически позитивно ме-

няет отношение объема и площади тела, снижает уровень основного обме-

на. В то же самое время правило не может действовать в тех случаях,

когда наблюдается недостаток кормов или колеблется их доступность:

при увеличении размеров тела общая масса потребляемого корма воз-

растает

1

. Очевидна связь правила Бергмана с правилом поверхностей

(разд. 3.4.2).

Как бы дополнением к правилу Бергмана служит правило Р. Гессе:

особи популяций в северных районах обладают относительно большей

массой сердца (при ее сравнении с массой тела), чем особи популяций,

живущих в южных районах или в более теплых местообитаниях. Большая

интенсивность обмена и необходимость поддерживать относительно по-

1

Но если вид способен к временному снижению метаболизма, а соответственно и тем-

пературы тела, то особи могут не укрупняться при распространении с юга на север. К тому же

результату ведет способность использовать терморегулирующие укрытия, что характерно

для млекопитающих.

96

стоянную температуру тела при более низких температурах требует

лучшего кровоснабжения. А для него нужна более мощная сердечная

мышца.

Столь же очевидны причины действия закона покровов (покрытия)

тела: плотность (густота и терморегулирующая способность) покровов

тела млекопитающих и птиц достигает максимума в холодных и засуш-

ливых областях. Это помогает животным противостоять экстремальным

температуре и влажности. Кстати, этому закону следуют и люди, одевая

наиболее плотную одежду в тех же местах (меховая одежда на севере,

стеганые халаты и длинная одежда в пустынях). Уточнение к закону покро-

вов (покрытия) тела служит правило густоты мехового покрова: у млеко-

питающих холодных местообитаний мех как правило гуще, чем у живущих

в теплых географических зонах и поясах. Часто это правило справедливо

и для млекопитающих сухого климата, где густой мех предохраняет от

излишнего испарения воды с поверхности тела, а также от перегрева-

ния.

Как бы частным случаем правила Бергмана, а скорее, более общего

правила поверхностей (разд. 3.4.2) служит правило Д. Аллена (1877):

увеличение выступающих частей тела одного вида теплокровных живот-

ных (конечностей, хвоста, ушей и т. п.) при продвижении с севера на юг.

Достаточно ясно, что удлинение выступающих частей тела увеличивает

поверхность тела и его теплоотдачу.

Для рыб существует особое правило числа позвонков, или правило

А. Жордана, согласно которому (у сельдей, трески и др.) в водоемах с

повышенной соленостью и более низкими температурами в хвостовой

части тела возрастает число позвонков. Правило Жордана не имеет отно-

шения к правилу Аллена как таковому, а связано с приспособлением к

движению в более плотной среде. Подобного рода закономерностей мно-

го у почвенных и глубоководных организмов — их удлиненность, часто

червеобразность и т. п.

Климатические особенности воздействуют и на цвет особей популя-

ций, живущих на севере и на юге, в сухих и влажных местообитаниях.

Эту специфику отражает правило, или закон К. Глогера (1833): виды

животных северных и влажных географических зон имеют более интен-

сивную окраску, чем обитатели южных сухих регионов. Темная окраска,

отражая меньше тепла, улучшает его аккумуляцию телом животного

1

.

В то же самое время многие виды млекопитающих и птиц Севера имеют

светлую окраску, что объясняется не столько самим цветом мехового по-

крова, сколько его структурой, строением волос, одновременно отражаю-

щих свет и работающих как кумулирующие линзы. Кроме того, на льду

белый цвет служит и защитной окраской (например, у бельков тюле-

ней).

Многие признаки островных популяций видов отличаются от имеющих-

ся у материковых. Объясняет это явление принцип основателя: единичные

особи-основатели новой (изолированной) колонии или популяции несут в

себе лишь часть общей генетической информации, присущей виду. Не-

хватка потенциала наследственной изменчивости может лежать в основе

правила островного измельчания: популяции видов животных, обитающие

на островах, как правило, образуются более мелкими особями, чем матери-

1

Так называемый индустриальный меланизм — потемнение некоторых животных, на-

пример бабочек, в задымленных регионах — видимо, имеет подосновой необходимость более

темной защитной окраски.

4 Н. Ф. Реймерс 97

ковые, живущие в аналогичных условиях. Правило островного измельча-

ния имеет много исключений, особенно на крупных островах (например,

кабарга Сахалина крупнее чем материковая), но, видимо, статистически

верно.

Закономерности географического распространения сообществ также

привлекли внимание экологов и биогеографов. Перейдем к краткому их

перечислению.

3.7.3. Закономерности распространения сообществ

Наиболее общей закономерностью, видимо, следует признать сформу-

лированное А. Уоллесом в 1859 г. правило увеличения видового разнообра-

зия по мере продвижения с севера на юг, или правило Уоллеса. Оно каса-

ется как видов, так и составляемых ими сообществ: в тропиках значительно

больше абсолютное число видов, чем на Севере, и в составе южных сооб-

ществ их также намного больше. Причины возникновения такой разницы

многообразны. Их можно разделить на две группы — эволюционно-гео-

исторические и географо-экологические. Северные ценозы исторически мо-

ложе и находятся в условиях меньшего поступления энергии от Солнца.

Однако едва ли можно считать, что со временем, скажем, биоценозы тун-

дры станут богаче видами. Если обратить внимание на степень замкну-

тости круговорота веществ в тропиках и в северных районах, то нетрудно

заметить, что и там, и там практически не образуется накоплений орга-

нического вещества — гумуса почв. Видимо, энергетическое совершен-

ство в соответствии с законом максимализации энергии и информации

(разд. 3.2.3) выработано экосистемами всех ландшафтно-географических

зон. В них существует столько видов, сколько необходимо для максималь-

ной утилизации приходящей энергии и обеспечения круговорота веществ

в рамках энергетического потока. В связи с этим следует к правилу Уоллеса

добавить принцип эколого-географического максимума (стабильности

числа) видов: число видов в составе географических зон и их экосистем

относительно постоянно и регулируется вещественно-энергетическими

процессами. Это число всегда естественно стремится к необходимому и

достаточному максимуму.

Этот принцип явно связан с общим правилом числа видов в биосфере

Земли (разд. 3.11).

Человеческая деятельность снижает видовое разнообразие. Биоти-

ческие системы начинают работать в необычном режиме нехватки видов.

Компенсация происходит за счет увеличения числа особей согласно прин-

98

ципу экологического дублирования (разд. 3.8.1). Однако значительное

и быстрое снижение числа видов и составляющих их особей может резко

нарушить действие принципа эколого-географического максимума (ста-

бильного числа) видов. Это ведет к тому, что не удовлетворяется и требо-

вание принципа Ле Шателье — Брауна (разд. 3.2.3). Экосистема высо-

кого ранга начинает саморазрушаться. Если этот процесс идет с большой

скоростью, происходит заметное опустынивание территории (песчаные

пустыни известны, например, даже в тайге Забайкалья и Сахалина).

В других случаях складывается природная системная совокупность с иным

максимумом видов и новым балансом круговорота веществ. Для этого

наиболее благоприятны условия умеренных географических поясов, где

круговорот веществ явно незамкнут, вернее, его долговременный баланс

опосредован накоплением органики в почвах, в торфах болот, а в тайге

также и в столетиями гниющих погибших деревьях. Буферность эко-

систем умеренных поясов Земли выше, чем тропических и северных, поэто-

му уничтожение видов в этих двух последних и отход от удовлетворения

условий принципа эколого-географического максимума (стабильности

числа) видов тут предоставляет большую опасность для экологического

благополучия этих регионов, а, возможно, и биосферы в целом.

Принцип конкурентного исключения Г. Ф. Гаузе и правило викариата

Д. Джордана (разд. 3.7.1) характерны не только для видов, занимающих

одну экологическую нишу, но и для функционально аналогичных сооб-

ществ, селящихся в очень близких условиях среды. И. И. Дедю в неодно-

кратно упоминавшемся словаре приводит пример фаун ракообразных кас-

пийского и древнепресноводного происхождения, которые в пределах

Каспийско-Азово-Черноморского бассейна не смешиваются вопреки их

сходству по экологическим требованиям. Популяции взаимоисключающих

видов становятся членами лишь одной из викарирующих соседних эко-

систем (это показатель значительной взаимозависимости членов сформи-

рованного ценоза). Указанный автор формулирует принцип взаимоисклю-

чаемости биотических комплексов: две генетически сходные группы орга-

низмов разного происхождения, обладающие близкими (одинаковыми)

требованиями к окружающей их среде, взаимоисключают друг друга.

Совершенно очевидно, что этот принцип следует учитывать при попытках

акклиматизировать виды, относящиеся к различным, но близким биоти-

ческим комплексам. Такие попытки либо окончатся неудачей, либо будут

разрушительны. Это обычно и наблюдается.

Правило А. Уоллеса, с которого начался обзор в этом разделе, спра-

ведливо для географической зональности в целом и для аналогичных био-

тических сообществ, но именно лишь для аналогичных, так как отсутствие

или присутствие одного или (как правило) группы видов свидетельствует

о том, что мы имеем дело не с той же, а с другой экосистемой (согласно

правилу соответствия вида и ценоза —см. разд. 3.7.1). При этом анало-

гичные экосистемы могут оказываться в рамках различной вертикаль-

ной зональности — чем южнее, тем в более высоких поясах гор (правило

смены вертикальных поясов), или на склонах иной экспозиции; например,

на северных склонах образуются экосистемы более северных ландшафт-

ных разностей. Последнее явление было формально установлено в 1951 г.

В. В. Алехиным и Й. Вальтером в виде правила предварения, или правила

постоянства местообитания (плакорный вид или плакорный биоценоз пред-

варяется на юге или на севере в соответствующих условиях местообитания,

что связано с меньшей или большей инсоляцией склонов различной экспо-

зиции). В ряде случаев образуются участки незональных ценозов, соот-

4» 99

ветствующие более северным или южным зонам (например, степные участ-

ки и тайга). Эти участки нельзя считать адекватными зональными (соот-

ветственно степные участки в тайге называют «степоидами»). Обычно в

этих маргинальных образованиях ценозы беднее видами.

Видимо, именно обедненность ценозов в зонах контакта климатических

и экологических зон формирует закономерность, известную как закон

минимума видов, или эффект А. Ремане (этот автор открыл и сформули-

ровал правило в 1934 г.): минимум морских и пресноводных видов живот-

ных наблюдается в солоноватых водах (соленость 5—8%

0

). В данном

случае возникает не географическая, а экологическая, функциональная

маргинальность.

В пограничных полосах между географическими зонами и вертикаль-

ными поясами часто число видов больше, чем в центральных частях этих

зон и поясов за счет мозаичности экосистем, принадлежащих к соседним

зонам, и так называемого эффекта экотона (разд. 3.9). При этом физионо-

мические «гибриды» ландшафтно-географических зон (лесотундра, лесо-

степь и тому подобное) часто оказываются самостоятельными образова-

ниями со своим видовым составом биоты, особыми биогеоценотическими

закономерностями и другими характеристиками.

Островные экосистемы, возникшие в результате дробления изначаль-

ных при их нарушении человеком, составляют целостные природные обра-

зования (надсистемы) более высокого иерархического уровня, и, соответ-

ственно, функционально целостные физико-географические территориаль-

ные единицы образуются лишь в том случае, если эти экосистемы распо-

ложены не как изолированные, удаленные друг от друга участки, а как

относительно компактная, хотя и мозаичная совокупность. Этот очевидный

факт носит название принципа территориальной общности физико-геогра-

фических единиц (районов, провинций и т. п.).

Менее очевиден сформулированный Г. Ф. Хильми и оставшийся почти

незамеченным научной общественностью закон обеднения разнородного

живого вещества (биоты) в островных его сгущениях. В авторской трак-

товке: «индивидуальная система, работающая в ... среде с уровнем орга-

низации более низким, чем уровень самой системы обречена: постепенно

теряя структуру, система через некоторое время растворится в окру-

жающей... среде»

1

. Другие названия этого обобщения — принцип орга-1

низационной деградации и закон растворения системы в чуждой среде!

(разд. 3.5.2). Фактически это общесистемный закон. Он тесно связан с[

законом оптимальности и в значительной мере отражает термодинамику!

малой системы, находящейся в чуждой среде. Здесь мы вновь возвраща-1

емся к нему, акцентируя внимание на биоте, поскольку искусственное!

сохранение экосистем лишь малого размера (на ограниченной террито-1

рии, например, при заповедании) ведет к их постепенной деструкции и!

не обеспечивает целей сохранения видов и их сообществ. Чем выше разни-1

ца между уровнем организации островной биосистемы и ее окружения, тем!

скорее происходит деградация биоты. Одновременно меняются и все!

остальные компоненты экосистемы, так что сохранить островную биоту

изолировано на малых территориях при любых условиях в длительном

интервале времени практически невозможно.

Законом обеднения разнородного живого вещества Хильми объясня!

ется бедность ценозов видами при действии правила предварения (см,|

выше). Одновременно он тесно связан с известным биогеографическиш!

1

Хильми Г. Ф.' Основы физики биосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1966. С. 272.

100