Реймерс Н.Ф. Экология - теории, законы, правила принципы и гипотезы

Подождите немного. Документ загружается.

правилом К- Дарлингтона: уменьшение площади острова в 10 раз сокра-

щает число живущих на нем видов (амфибий и рептилий) вдвое

1

. Ко-

нечно, речь идет об островах, находящихся в разных физико-географи-

ческих условиях. Правило К- Дарлингтона верно лишь статистически

и имеет множество исключений. Например, герпетофауна относительно

небольшого (1550 км

2

) острова Кунашир не менее богата, чем рядом рас-

положенного обширного Хоккайдо (77,7 тыс. км

2

). Однако идентифици-

ровать физико-географические условия этих и других островов очень

непросто. В равных условиях правило Дарлингтона, видимо, вполне

справедливо.

В данном случае закон обеднения разнородного живого вещества

Г. Ф. Хильми сопряжен с правилом К. Дарлингтона лишь косвенно. Ост-

ров, окруженный водными пространствами, находится не в упрощенной,

а в совершенно чуждой среде, непригодной для жизни наземных существ.

Видовой состав на его территории формируется в результате упроще-

ния, если остров материковый и маленький, или в процессе заселения,

если остров океанический. В последнем случае играют роль случайности

переноса организмов, процессы, связанные со всем комплексом законо-

мерностей, формирующих ареал (разд. 3.7.1), важен принцип основателя

(разд. 3.7.2), действуют законы формирования и функционирования сооб-

ществ (разд. 3.8), экосистемные законы (разд. 3.9), а в ряде случаев

и группа закономерностей изменения природы человеком. Естественно,

что при таком огромном стечении обстоятельств трудно ожидать, чтобы

правило К- Дарлингтона было выражено иначе, чем статистически.

Завершим раздел так называемой теорией биполярности, согласно

которой жизнь Арктики и Антарктики аналогична по происхождению и

имеет истоки в третичном времени. Это эволюционно-биогеографическое

правило продробно обосновал Л. С. Берг.

От географического распространения организмов и сообществ целе-

сообразно перейти к законам формирования и функционирования послед-

них: алгоритм мысли — что, где, как работает? Сначала попытаемся обоб-

щить закономерности, характерные для работы биотических сообществ,

а затем и для экосистем в целом.

3.8. ЗАКОНЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БИОЦЕНОЗОВ

И СООБЩЕСТВ

Синэкология как раздел экологии возникла сравнительно недавно —

в начале нашего века (термин предложен швейцарским ботаником К- Шре-

тером в 1902 г., формальное выделение синэкологии произошло на между-

народном ботаническом конгрессе в 1910 г.). К нашим дням она разрос-

лась в значительный куст знаний, начиная от анализа первичных меж-

популяционных связей (или даже связей внутри популяции, если к син-

экологии относить популяционную экологию, равно принадлежащую

и аутоэкологии) и кончая теорией экосистем. Промежуток заполняют

учение о трофических цепях и сетях, синузиях и консорциях, фитоцено-

логия, знания о зоо-, микробо- и других ценозах, выделяемых по система-

тическому признаку, биоценология как целое, учение о сукцессиях, длин-

ный ряд дисциплин, исследующих экосистемы всех сред жизни, а при широ-

ком понимании экологии и все ее стороны, связанные с человеком (кро-

1

Число видов на острове математически зависит от логарифма его площади. Это пра-

вило Манро (Е. G. Munroe) было им предложено в 1948 г. и стало широко известно после

трудов Мак-Артура и Уилсона (1963, 1967).

101

ме аутоэкологии человека). Казалось бы, при таком развитии науки вопрос

о реальности существования одного из ее основных объектов — сообществ,

или биоценозов

1

, системно ограниченных в пространстве, должен был

быть решен окончательно и бесповоротно с самого начала. Однако до сих

пор высказываются сомнения в реальности пространственной отграничен-

ное™ и реальности биоценозов как структурных образований типа надор-

ганизма, или квазиорганизма. Б. М. Миркин и Г. С. Розенберг в «Толко-

вом словаре современной фитоценологии» (М.: Наука, 1983, статья «Пара-

дигма в фитоценологии») решительно утверждают, что «в настоящее время

парадигма организмизма в основном представляет уже чисто историчес-

кий интерес» (стр. 87).

Непрерывность и прерывистость биотических образований идут рука об

руку, и противопоставление парадигмы организмизма и континуума кажет-

ся искусственным. Приверженность авторов к той или другой парадигме-

в значительной мере объясняется материалом, который они изучали.

В сильно нарушенных человеком местностях физиономическая дискрет-

ность биоценозов столь затушевана, что ее подметить совершенно невоз-

можно. Тут рационален и необходим весь арсенал методик и методологи-

ческих подходов, выработанный фитоценологами — сторонниками кон-I

цепции непрерывного континуума. В слабо нарушенной человеком природе I

обычно положение иное. Если естественные условия жизни весьма одно- I

родны, возникают очень протяженные биотопы, а потому и биоценозы, I

иногда как в тропиках или тундре, занимают огромные пространства. I

Однако они системно индивидуальны и функционально отграничены. I

Там, где условия среды резко колеблются на относительно небольшом I

пространстве, и возникает мозаика биотопов, например, как в южной I

тайге Сибири, в ее горах, проявляются узко локальные черты квазиорга- I

низма в биотическом покрове. Границы биоценозов в этом случае бывают |

очень резкими, буквально линейными (их определяет, например, граница I

речной долины, хребет склона южной и северной экспозиции и т. п.). Если I

же рассматривать иерархию экосистем, как было сделано в главе 2, то I

совершенно ясно, что континуума между сушей и океаном, океаном и кон-1

тинентальными водоемами и т. д. практически нет.

Несомненно, выделение биоценозов и сообществ как структурных обра-1

зований условно, так как они входят в ткань биоты всего земного шара, I

но и игнорирование реальности этих образований нелепо, ибо они функцио-1

нально существуют. Ситуация здесь совершенно аналогична той, что име-[

ется в понятии «индивид» при рассмотрении колониальных особей гидро-1

идных полипов и общественных насекомых. Рабочий муравей или «цари-1

ца» — реально существующие отдельности, могущие быть объектом иссле-1

дования, но вместе с тем они неотделимы от своего колониального сооб-1

' Строго говоря, сообщество и биоценоз — неоднозначные понятия. Биоценоз (ценоз)И

по своему основному определению населяет строго определенный биотоп, а потому более!

или менее четко отграничен в пространстве. Он обязательно состоит из продуцентов, кон-|

сументов и редуцентов, если все они могут существовать в рамках биотопа (исключения!

очень редки или даже отсутствуют). Сообщество — также система популяций видов, кон-

курирующих между собой и формирующих экологические ниши, но отнюдь не обязательно!

состоящая из всех трех биотических экологических компонентов. Выделяют сообщества!

только растений, в основном продукцентов (фитоценоз), только животных (зооценозЩ

только микроорганизмов (микробоценоз, или бактериоценоз) и т. п. Сказать «биоценоЯ

растений» нельзя, а «сообщество растений» — можно. В американской литературе (см.в

Ю. Одум. Основы экологии. М.: Мир, 1975. 740 с. С. 181) понятия биотическое сообщество*,

и биоценоз совпадают (как живая часть экосистемы). Ю. Одум не рассматривает отдельи

но фитоценозы, микробоценозы и т. п. Р. Риклефс (Основы общей экологии. М.: Мнрж

1979. 424 с.) тоже по сути дела ставит знак равенства между сообществами и экосисте-И

мами, хотя (с. 330—331) говорит о группах взаимодействующих популяций.

102

щества, особенно если их рассматривать в длительном интервале време-

ни. Собственно, таков и любой другой организм как особь и индивид. В дан-

ный момент он существует, но исчезает после деления или индивидуаль-

ной смерти, а потому он как бы есть и как бы его нет в рамках вида и эволю-

ции живого. Все зависит от пространственной и временной шкалы вос-

приятия.

Поскольку единство прерывности и непрерывности есть общее свойство

не только живого, но и всего мира, едва ли нужно формулировать какой-то

особый принцип для органического мира и экологии как науки, его изуча-

ющей.

Однако история науки такова, что борьба парадигм непрерывно-

сти — континуума и организмизма породила взаимоисключающие пра-

вила, или принципы. Их пришлось включить в разд. 3.8.2.

3.8.1. Энергетика, потоки веществ, продуктивность

и надежность сообществ и биоценозов

Прежде всего следует напомнить закон (принцип) «энергетической

проводимости» (разд. 3.2.3), характерный и для сообществ, и для биоце-

нозов. Иначе не возникла и не сохранилась бы их целостность. Сквозной

поток энергии, проходя через трофические уровни биоценоза, постепенно

гасится. В 1942 г. Р. Линдеман сформулировал закон пирамиды энергий,

или закон (правило) 10%, согласно которому с одного трофического

уровня экологической пирамиды переходит на другой, более высокий ее

уровень (по «лестнице»: продуцент — консумент — редуцент) в среднем

около 10% поступившей на предыдущий уровень экологической пирамиды

энергии. Обратный поток, связанный с потреблением веществ и проду-

цируемой верхним уровнем экологической пирамиды энергии более низки-

ми ее уровнями, например, от животных к растениям, намного слабее — не

более 0,5% (даже 0,25%) от общего ее потока, и потому говорить о круго-

вороте энергии в биоценозе не приходится.

Если энергия при переходе на более высокий уровень экологической

пирамиды десятикратно теряется, то накопление ряда веществ, в том числе

токсичных и радиоактивных, в примерно такой же пропорции увели-

чивается. Этот факт фиксирован в правиле биологического усиления.

Оно справедливо для всех ценозов. В водных биоценозах накопление

многих токсичных веществ, в том числе хлорорганических пестицидов,

юз

коррелирует с массой жиров (липидов), т. е. явно имеет энергетическую

подоснову.

При неизменном энергетическом потоке в пищевой сети, или цепи, бо-

лее мелкие наземные организмы с высоким удельным метаболизмом

создают относительно меньшую биомассу, чем крупные

1

. Значительная

часть энергии уходит на поддержание обмена веществ. Это правило «мета-

болизм и размеры особей», или правило Ю. Одума, обычно не реализует-

ся в водных биоценозах при учете реальных условий обитания в них (в

идеальных условиях оно имеет всеобщее значение). Связано это с тем,

что мелкие водные организмы в значительной мере поддерживают свой об-

мен веществ за счет внешней энергии непосредственно окружающей их

среды.

На правило Ю. Одума следует обратить пристальное внимание, по-

скольку из-за антропогенного нарушения природы происходит измельче-

ние «средней» особи живого на суше — крупные звери и птицы истреб-

лены, вообще все крупные представители растительного и животного

царства все больше и больше делаются раритетами. Это неминуемо должно

вести к общему снижению относительной продуктивности организмов

суши и термодинамическому разладу в биосистемах, в том числе сооб-

ществ и биоценозов.

Не исключено, что этот разлад служит одним из факторов сбоя в

действии принципа Ле Шателье — Брауна (разд. 3.2.3).

Если измельчание особей, согласно правилу Ю. Одума, ведет к произ-

водству относительно меньшего объема биомассы, то удельный ее выходе I

единицы площади в силу более полного заселения пространства увели-

чивается. Никогда слоны не дадут той биомассы и продукции с единицы I

площади, какую способна дать саранча и, тем паче, еще более мелкие

беспозвоночные. Обсуждаемый эмпирический факт можно назвать зако-

ном удельной продуктивности. Кстати, он справедлив для многих систем- I

ных образований. Так, мелкие предприятия и фермы в сумме могут произ- I

водить большую хозяйственную продукцию, чем крупные, а тем более [

крупнейшие, В этом успех мелкого предпринимательства наших дней. I

Мощные энергоисточники создают тепловые пятна в атмосфере, а потому I

большие возмущения в ее физике, чем мелкие, равномерно распределен-1

ные в пространстве. Именно более полное использование дисперсной |

энергии составляет подоснову действия закона удельной продуктивности. I

Этот закон тесно связан с законом оптимальности (разд. 3.2.1). Видимо, г

его действие сглаживает многие негативные процессы, возникающие в|

биосфере по вине человека.

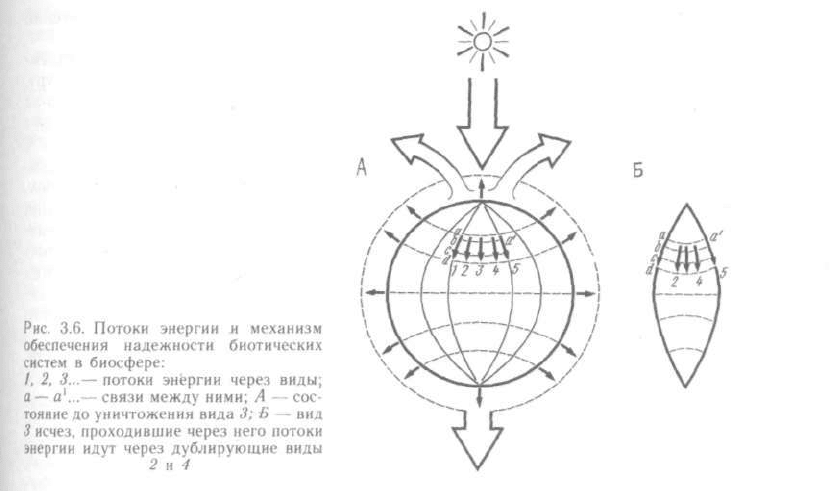

Исчезновение видов, составленных крупными особями, меняет вещест-1

венно-энергетическую структуру ценозов. Поскольку энергетический i

поток, проходящий через биоценоз и экосистему в целом практически не!

меняется (иначе бы произошла смена типа ценоза), включаются меха-1

низмы биоценотического, или экологического, дублирования: организмы)

одной трофической группы и уровня экологической пирамиды закономер-1

но замещают друг друга. Принципиальная схема такой замены показана

на рис. 3.6. Правило (принцип) экологического дублирования можно

сформулировать следующим образом: исчезающий или уничтожаемый вид*

живого в рамках одного уровня экологической пирамиды заменяет другой!

функционально-ценотический, аналогичный, по схеме: мелкий сменяет

крупного, эволюционно ниже организованный более высокоорганизован!

' Фактически это общесистемый закон: крупные предприятия эффективнее мелких и т.Л

Однако в пределах закона оптимальности.

104

ного, более генетически лабильный и мутабельный менее генетически из-

менчивого. Поскольку экологическая ниша в биоценозе не может пустовать

(разд. 3.8.2), экологическое дублирование происходит обязательно. И дей-

ствительно, копытных в степи сменяют грызуны, а в ряде случаев расти-

тельноядные насекомые. При отсутствии хищников на водоразделах южно-

го Сахалина в бамбучниках их роль выполняет серая крыса. Видимо, таков

же механизм возникновения новых инфекционных заболеваний человека.

В одних случаях возникает совершенно новая экологическая ниша, а в дру-

гих борьба с заболеваниями и уничтожение их возбудителей освобождает

такую нишу в человеческих популяциях. За 13 лет до открытия ВИЧ (воз-

будителя СПИДа) была предсказана вероятность появления «гриппопо-

добного заболевания с высокой летальностью». К сожалению, на доклад-

ную записку, поданную мною в Госкомитет по науке и технике никто не

обратил внимания, а опубликовать что-то по этому поводу было невозмож-

но из-за жесткой цензуры'.

Экологическое дублирование происходит не только на видовом пар-

ном уровне (один вид сменяет другой), но и на уровне сообществ, кото-

рые выступают как гамакообразные структуры в технических системах.

Такую же роль могут играть пищевые цепи и сети. А поскольку дублирова-

ние происходит на основе кибернетического принципа голосования,

вместо одного готового блока может включаться другой: сообщество,

связанное с одним видом-эдификатором заменяется сообществом, форми-

руемым другим видом-эдификатором. Один вид может быть заменен груп-

пой видов (сетевая замена), или наоборот, группа видов исчезает, а

вместо них их вещественно-энергетическую функцию станет исполнять

всего один вид. Сообщества (синузии, консорции) могут работать как

1

Теоретические основы экосистемного дублирования были сформулированы в статье:

Реймерс Н. Ф. Системные основы природопользования//Философские проблемы гло-

бальной экологии. М.: Наука, 1983. С. 121 —161. Рукопись до опубликования пролежала

10

лет.

105

смесители в технических устройствах, где формируется энергетический

поток.

Практическое значение экологического дублирования и множествен-

ности элементов ценозов очень велико. Известно, что монокультуру,

например, гевеи, в тропической зоне вообще невозможно создать из-за

неполноты ценозов для ее произрастания (там, где нет ее вредителей, это

удается).

Географическое дублирование реализуется согласно принципу (прави-

лу) эквивалентности В. Тишлера (1955): в географически удаленных,

но экологически сходных биотопах идентичные биоценотические функции

выполняют систематически различные виды, занимающие эквивалент-

ные экологические ниши. В этом легко убедиться, сравнивая конвергент-

ные биоценозы Евразии и Северной Америки. Их называют «изоэкиями»

(Г. Гаме, 1918), изоценами или изоценозами (В. Тишлер, 1955). Нали-

чие изоценозов служит одним из важных доказательств энергетического

в его основе правила экологического дублирования.

Дублирование—один из механизмов поддержания надежности ценозов.

Это наиболее мобильный способ их адаптации. Дублирование можя

быть и отрицательным — с выпадением видов и части трофических звеньев,]

Оно может быть полным (очень редко) или частичным, отражающимеялишь!

на плотности населения или даже лишь характеристиках кроны!

деревьев, густоты дерновых трав, половозрастном составе популяций!

животных и тому подобном. Возможны и генетические изменения в попу-1

ляциях типа усиления хищнических наклонностей у крысы в приведенном

для Сахалина примере. Возможно межвидовое и внутривидовое дублиро!

вание, а в сельском хозяйстве даже межсортовое. Общий «смысл» остаетск!

тем же — максимально полное проведение и использование потока энен

гии, стабилизация ценоза в меняющихся условиях существования. Этв|

свойство было подмечено А. А. Еленкиным, который в 1921 г. сформули-}

ровал принцип подвижного равновесия: биотическое сообщество сохра-1

няется как единое целое вопреки регулярным колебаниям среды его!

существования, но при воздействии необычных факторов структурно изме-|

няется с переносом «точки опоры» на другие растительные компоненту

(группы растений). Если необычные, нерегулярные факторы оказываш

многолетнее воздействие, то сообщество формирует иную структуру. Одвя

ко следует заметить, что, как правило, сохраняются элементы дублировав

ния в виде малочисленных в ценозе видов, которые могут быть мобилизова-'

ны в случае новых резких изменений среды.

Балансовый подход был уточнен сформулированным Г. Реммертои

(1978) принципом продукционной оптимизации: отношение между пер

вичной и вторичной продукцией (между продуцентами и консументаш

соответствует принципу оптимизации — «рентабельности» биопродукцнш

Как правило, растения и другие продуценты дают биомассу достаточну»!

но не излишнюю, для потребления всем биотическим сообществом (еэвм

люционно определенным запасом, который обеспечивает надежность ей

темы и обычно в 100 раз превышает потребление в экосистемах сутшн

При относительном «перепроизводстве» органического вещества биоце»

становится «нерентабельным», возникают предпосылки для массового ра;

множения отдельных видов. После периода автоколебаний отношей

«популяция — потребление» уравновешивается, биоценоз стабилизируй

ся, балансируются отношения между трофическими уровнями.

Именно благодаря экологическому дублированию, сдвигу в подвижнш

равновесии и снижению «рентабельности» ценоза возникают массовв

размножения нежелательных в хозяйстве организмов. МонокультураИ

106

сельском хозяйстве, однопородные и одновозрастные леса с «точки зре-

ния» природы весьма мало рентабельны, неравновесны и поэтому «требуют

исправления» массовыми организмами.

Все перечисленные закономерности саморегуляции ценозов обобщают-

ся в виде принципа стабильности: любая относительно замкнутая био-

система с проходящим через нее потоком энергии в ходе саморегуляции

развивается в сторону устойчивого состояния. Этот принцип характерен

не только для ценозов нижнего уровня иерархии, но и для биосферы в

целом. Об этом будет упомянуто в разд. 3.10. Еще раз мы кратко вернемся

к принципу стабильности в конце разд. 3.8.3. Тут важно то, что ценоз стре-

мится к нормальной «энергетической проводимости» с помощью механиз-

мов, обобщенно сформулированных в правилах (принципах) экологи-

ческого дублирования, эквивалентности, подвижного равновесия, продук-

ционной оптимизации и, вероятно, других, еще не открытых исследовате-

лями.

Если принцип стабильности справедлив, то парадигма континуума

получает еще одно ограничение, а парадигма организма — лишний ар-

гумент своей справедливости. Правда, система может складываться и из

ненадежных элементов — см. правило конструктивной эмерджентности

(разд. 3.2.1).

Очевидно, возможно сформулировать и обобщающее правило биоце-

нотической надежности: надежность ценоза зависит от его энергети-

ческой эффективности в данных условиях среды и возможностей структур-

но-функциональной перестройки в ответ на изменение внешних воздей-

ствий (материала для дублирования, межвидового и внутривидового,

поддержания продукционной «рентабельности» и т. п.). Совершенно оче-

видно, что все эти характеристики ценозов сугубо индивидуальны, но вмес-

те с тем аналогово формируются в сходных условиях среды (принцип

эквивалентности). Это дает канву для понимания механизмов функциони-

рования биоценозов, а в случае приложения к одному экологическому

биокомпоненту или даже систематической группе, и к сообществу.

Энергетико-продукционные закономерности и способы сохранения эко-

логического равновесия и надежности тесно связаны со структурой био-

ценозов (как и любых других систем). Попробуем сформулировать имею-

щиеся обобщения в этой области.

3.8.2. Структура и видовой состав биоценозов и сообществ

Прежде чем говорить о структуре биоценоза, следует выяснить степень

реальности образования таких системных совокупностей. В начале этого

раздела уже упоминалась парадигма континуума. Она была сформулиро-

вана в виде принципа континуума, или принципа Раменского — Глизона

(А. Г. Раменский, 1924; Г. А. Глизон, 1926): широкое перекрытие эколо-

гических амплитуд и рассосредоточенность центров распределения попу-

ляций вдоль градиента среды приводят к плавному переходу одного

сообщества в другое, поэтому, как правило, не образуется строго фикси-

рованных сообществ. Помимо уже упомянутого различия в исследуемом

материале, парадигма континуума вошла в противоречие с парадигмой

организма в силу того, что термин «сообщество» крайне неопределен и,

как уже говорилось в сноске, не идентичен термину «биоценоз». Сооб-

щество — это как бы объединение «по горизонтали», а биоценоз, имею-

щий эдификаторов, скорее объединение «по вертикали», иерархическое,

хотя и сообщество, как синузия, сложено индивидуальными консор-

циями, и из них же состоит биоценоз. Как кажется, между парадигма-

ми континуума и организма нет противоречий — они дополняют друг

друга.

В рамках организмической парадигмы принципу континуума следует

противопоставить принцип биоценотической прерывности: виды форми-

руют экологически определенные системные совокупности — сообщества и

биоценозы,— отличающиеся от соседних, хотя и сравнительно постепенно в

них переходящие. Единство прерывности и непрерывности биотического

покрова, «живого вещества» по В. И. Вернадскому, кажется настолько

очевидным, что едва ли заслуживает более подробного анализа.

Распространение принципа действия законов минимума Ю. Либиха и

близких к ним (разд. 3.5.2) на сообщества и биоценозы привело к форму-

лированию закона действия факторов А. Тинемана (1926): состав сооб-

щества и биоценоза по видам и численности особей в них определяется

тем фактором среды, который оказывается в пессимуме (наиболее небла-

гоприятен) для данного сообщества или биоценоза. Селективное действие

биотического ограничивающего фактора может преломляться через

биосреды, поэтому действие закона А. Тинемана может быть не столь

прямолинейно, как это следует из его формулировки.

Тот же А. Тинеман в 1939 г. сформулировал широко известные биоце-

нотические принципы: принцип (правило) разнообразия условий био-

топа — чем разнообразнее условия жизни в рамках биотопа, тем больше

число видов в заселяющем его биоценозе; и принцип отклонения условий

существования от нормы — чем больше отклонения условий существова-

ния от оптимума (нормы) в пределах биотопа, тем беднее видами становит-

ся заселяющий его биоценоз и тем относительно больше особей имеет

каждый присутствующий вид. Число особей внутри вида и число видов в

ценозе обратно пропорциональны. Во всем этом нетрудно убедиться, срав-

нивая ценозы тундры и тропических лесов.

Исходя из биоценотических принципов А. Тинемана, можно сделать вы-1

вод, что в оптимальных условиях внутрибиотическое межвидовое напря-1

жение (конкуренция между видами) усиливается: каждый вид действует |

на другой как лимитирующий (или управляющий) фактор. В неблаго-1

приятных условиях или условиях экологической монотонности число видов!

мало, и межвидовая конкуренция снижается. Эти взаимоотношения при-1

влекли пристальное внимание биоэкологов. Были предложены индекс!

Фишера — Корбета — Вильямса (соотношения между числом видов и осо-1

бей в ценозах) и уравнение Шеннона для вычисления степени упорядо-1

г

ценности системы, или ее информированности. Расшифровка этих показа-

телей не входит в наши планы (см. Ю. Одум. Основы экологии. М.: Мир,

1975. С. 186—187; или И. И. Дедю. Экологический энциклопедический

словарь. Кишинев: Гл. ред. Молд. Сов. Энциклопедии, 1989). Важно

подчеркнуть, что биоценотические принципы А. Тинемана легли в основу

конкретных методик расчетов видового разнообразия в биоценозах.

Первый из двух принципов А. Тинемана прямо следует из группы

обобщений взаимосвязи организм — среда (разд. 3.5.1), второй со всей

очевидностью связан с правилом (принципом) экологического дублирова-

ния: отклонения условий существования от оптимума приводят к видовому

обеднению ценоза, энергетическая «проводимость» которого восстанав-

ливается путем увеличения числа особей видов, сохраняющихся в составе

ценоза.

П. Жаккар (1928) вышел за рамки конкретного биотопа и распростра-

нил в первом из своих фитоценологических принципов правило разнооб-

разия условий на обезличенную территорию: видовое богатство террито-

рии пропорционально разнообразию экологических условий. Это одно-

временно экологический и биогеографический принцип. Второй фитоцено-

логический принцип П. Жаккара состоит в том, что экологическое раз-

нообразие возрастает с увеличением рассматриваемого пространства и

падает с возрастанием однообразия условий. Едва ли эти принципы выхо-

дят за рамки обыденного восприятия мира и имеют глубокий научный

смысл. Они автоматически учитываются как специалистами, так и всеми,

кто обращается к природе. Тем не менее как эмпирическое обобщение

принципы П. Жаккара заслуживают упоминания.

Столь же эмпирично и констатационно правило приспособления (спе-

циализации) к экстремальным условиям р. Крогеруса (1932): в биотопах с

экстремальными условиями складываются биоценозы из строго специали-

зированных (стенотопных) видов с относительно большим числом особей.

Это правило уточняет второй принцип А. Тинемана (отклонение от нормы)

и практически повторяет правило представительства рода одним видом

А. Монара (разд. 3.7.1) о представительстве рода в однородных условиях

и на ограниченной территории лишь одним видом. Акцент в правиле Р. Кро-

геруса сделан на общих экологических условиях, а в правиле А. Монара —

на экологической нише.

Поскольку виды в сообществе и в биоценозе объединены общей судь-

бой, естественен принцип плотной упаковки Р. Макартура: виды, объеди-

ненные в сообщество (биоценоз, экосистему), используют все возможности

для существования, предоставляемые средой, с минимальной (но не нуле-

вой!) конкуренцией между собой и максимальной биологической продук-

тивностью в условиях данного конкретного места обитания (биотопа); при

этом пространство заполняется с наибольшей плотностью. Из этого обоб-

щения следуют и дополняют его ряд положений о взаимоприспособлен-

ности популяций внутри ценоза, рассмотренных в разд. 3.8.3, и вытекает

правило обязательности заполнения экологических ниш: пустующая эколо-

гическая ниша всегда и обязательно бывает естественно заполнена. На-

родная мудрость сформулировала два постулата — «природа не терпит

пустоты» и «в одной берлоге не могут ужиться два медведя». Эти два эле-

ментарных системных наблюдения как раз и реализуются в формировании

биотических сообществ и биоценозов: экологические ниши всегда бывают

заполнены, хотя на это иногда требуется значительное время, а согласно

принципу конкурентного взаимоисключения Г. Ф. Гаузе (разд. 3.7.1), два

вида не занимают одну и ту же экологическую нишу.

109

W-"

Число экологических ниш возрастает при пространственном переходе

одного биоценоза в другой, поскольку это случается на границах биотопов,

обладающих свойствами стыкующихся ценозов, нередко дающих не про-

стую сумму, а новое системное качество. В таких маргинальных полосах

возникают сгущения видов и особей, так называемый краевой эффект, или

эффект опушки. Правило экотона, или краевого эффекта, и состоит в том,

что на стыках биоценозов увеличивается число видов и особей в них. На

таких же контактах сообществ подобное увеличение как правило не на-

блюдается, что еще раз подчеркивает разницу между этими понятиями.

В этом разделе рассмотрены главным образом структуры ценозов и

индивидуальные свойства видов в них, реализуемые в определенных усло-

виях среды. Перейдем теперь к анализу биоценотических связей.

3.8.3. Биоценотические связи и управление

• Пять биоценотических постулатов (биоценотический порядок) В. Тишлера

• Правило взаимоприспособленности организмов в биоценозе К. Мебиуса — Г. Ф. Мо-

розова

• Биоценотическое правило В. С. Ивлева

• Правило относительной внутренней непротиворечивости

• Принцип экологического высвобождения

• Принцип экологической компрессии

• Законы системы «хищник — жертва»

• Закон периодического цикла

• Закон сохранения средних величин

• Закон нарушения средних величин

• Правило монокультуры Ю. Одума

• Принцип коэволюции, или сопряженной эволюции П. Элиха — П. Равена

Ф Правило управляющего значения консументов Д. Джензена

Виды в биоценозе и сообществе находятся в весьма сложных связях

между собой. Эти связи формируют целое, более или менее заметно чисто

функционально отграниченное от остального животного покрова Земли.

Системная взаимосвязь популяций видов в составе биоценозов и сообществ

имеет обобщенные черты, названные В. Тишлером

1

«биоценотическим

порядком». Автор выдвигает пять основных признаков этого порядка, кото-

рые я бы назвал биоценотическими постулатами В. Тишлера. Каждый из

них заслуживает особого внимания.

Первый биоценотический постулат В. Тишлера: биоценотическая систе-

ма возникает из сочетания готовых частей, а не в результате дифференциа-

ции внутренних зачатков. Этот постулат в открытой форме отрицает

микроэволюцию внутри ценоза, однако в коротком интервале времени его

можно принять: экологические ниши вырабатываю виды и их популяции,

тогда как сами виды не есть производное конкретных сообществ и биоцено-

зов, а общего эволюционного процесса, идущего на генетической основе,

лишь ограничиваемой и стимулируемой экологическими условиями, часто

внешними по отношению к ценозу (физический и химический мутагенез и

т. п.). Сложение и эволюция ценозов происходят на основе готовых элемен-

тов, однако в длительном интервале времени эти биосистемы начинают

формироваться на основе «эволюции многих эволюции» — изменений

популяций, пищевых сетей, сообществ (синузий и консорций), биоценозов

в целом. В связи с этим нельзя сказать, что рассматриваемые элементы не

1

Tischler W. Synokologie der Landtiere. Gust'av Fischer Verlag. Stuttgart, 1955.

110