Реймерс Н.Ф. Экология - теории, законы, правила принципы и гипотезы

Подождите немного. Документ загружается.

метах и услугах, выходящих за рамки принятой обществом рациональнос-

ти. Условность и историческая изменчивость этих рамок очевидны. То, что

вчера обществом считалось предметом ненужной роскоши, сегодня может

оказаться нормой, и наоборот. Однако вновь то, что нарушает личное здо-

ровье и покой других членов общества не может считаться рациональным.

Например, охота была насущной необходимостью для присваивающего

этапа развития общества. Та же охота в период, когда биологические ре-

сурсы планеты приближаются к полному истощению, делается объектом

сверхроскоши, а если она приводит к дальнейшему истощению биоты реги-

она и тем более Земли, и беспокоит общественность, она делается иррацио-

нальной для общества. В то же время она может оставаться необходимо-

стью для отдыха и творческой работы отдельных личностей. Снять противо-

речие можно организацией культурных охотничьих хозяйств, работающих

на базе дичеразведения.

Еще сложнее вопрос о регуляции рождаемости. Малодетность — био-

логически иррациональная потребность, ведущая к ряду неблагоприятных

социальных последствий. Но многодетность в условиях демографического

перенасыщения — не менее иррациональная групповая и индивидуальная

потребность. Очевидно, в подобных случаях следует целенаправленно при-

бегать к механизмам компенсации одних потребностей другими, с откры-

тыми глазами подходя к возможным последствиям такой компенсации.

Наиболее известный пример — «замена» многодетности высоким образо-

ванием • женщин (женщины с высшим образованием в среднем имеют

в 1,5—3,5 раза меньше детей, чем женщины с начальным образованием).

Но это ведет к предпосылкам разрушения семьи и ряду других обществен-

ных аномалий и «аномалий» (в частности, к «свободе секса», гомосексу-

ализму и т. п.).

В целом иррациональность можно определить как нанесение ущерба се-

бе и/или обществу в результате использования каких-то возможностей.

При этом индивидуальный ущерб, как правило, становится и общественно

значимым. Например, то же нерациональное питание стало общественным

злом в большинстве развитых стран мира. Игнорирование заботы о собст-

венном здоровье общественно порочно.

Нереальные потребности не могут быть отнесены вообще к потребнос-

тям человека. Например, Л Я. Баранова в цитируемой книге (с. 50) назы-

вает нереальной якобы существующую потребность в массовых космичес-

ких путешествиях. Едва ли подобные «потребности» вообще существуют,

хотя политический престиж заставляет соревноваться даже в этой доволь-

но абстрактной области, например, за посылку в космос корреспондента

той или другой страны первым. Фактически от того, полетит кто-то из

газетчиков в космос или не полетит, человечество ничего не выиграет и не

проиграет.

Социально перспективные и социально бесперспективные потребности

обсуждаются лишь в экономической литературе. Они заслуживают вни-

мания, поскольку, скажем, желание иметь много детей ныне в мировом

сообществе — социально бесперспективная потребность, но в пределах от-

дельных государств и регионов оно поощряется и социально перспективно

(с определенными ограничениями). Однако социально перспективные по-

требности одновременно оказываются и общественно рациональными.

Если же речь идет о будущих потребностях, то здесь классификация уже

во времени. Соединять ее с одномоментной классификацией методологи-

чески неверно. Наконец, иерархия насущности потребностей в трактовке

Маслоу имеет скорее чисто социально-психологический, чем комплексный

характер и едва ли годится для общей классификации, хотя сам принцип

учета насущности следует учитывать.

303

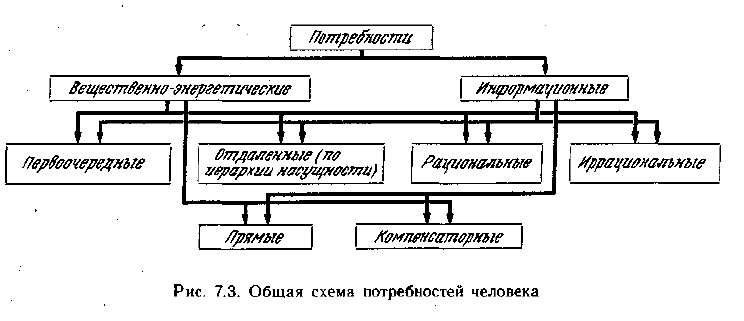

Анализ существующих классификаций приводит к выводу, что не все

их критерии годятся для научной систематики явления. Можно принять

следующую общую схему разделения потребностей человека (рис. 7.3.).

Таким образом, в нашей классификации сохранено лишь 4 качествен-

но-количественных критерия внутреннего, а не внешнего для человека ха-

рактера. При этом, очевидно, можно говорить, например, о прямых, перво-

очередных, рациональных, вещественно-энергетических потребностях и

других аналогичных им группах как целом, т. е. предлагаемая классифика-

ция не разрывает, а объединяет группы потребностей человека.

Трактуя потребности как нечто единое и неразрывное, состоящее из ма-

териально-энергетических и информационных частей, частично компен-

сирующих друг друга и различающихся временем возникновения послед-

ствий, рациональностью или нерациональностью, как неотъемлемое свой-

ство человека, мы до сих пор не перечислили самих конкретных групп

потребностей. Очевидно, наиболее крупными градациями выступят нужды,

связанные с основными модельными подсистемами большой системы «чело-

век». Приведем перечни потребностей в том же порядке, что и в простран-

ственной модели (рис. 7.3) и табличной матрице (табл. 7.1), заметив, что

каждый пункт перечисления имеет, как правило, групповой характер,

потребности человека в зависимости от места, исторического времени, ин-

дивидуальных и возрастных особенностей людей. Эти «группы групп» при-

близительно следующие.

А. Биологические (анатомо-физиологические, физические, или естест-

венные) потребности человека:

1) возможность физического существования человека, обеспечиваемая отсутствием сти-

хийных бедствий, длительных голодовок, повальных моров, хронических болезней раннего

возраста и т. п., повторяющихся чаще вопроизводственного цикла населения;

2) тепловой, радиационный и магнитно-волновой комфорт (возможность поддержания

нормальной температуры тела, выработки гуморальных веществ, поддерживающих здоровье,

и отсутствие генетических разрушений в первом и последующих поколениях под влиянием

волновой среды);

3) состав воздуха, не приводящий к физиологическим, а тем более морфологическим

или генетическим аномалиям, неприятным ощущениям и гибельным последствиям, особенно

в ряду поколений (химический, ионный и т. д. состав воздуха);

4) питьевая вода, потребление которой не вызывает отрицательных эмоциональных, фи-

зиологических, патолого-морфологических, устойчивых эпидемиологических и генетических

неблагоприятных последствий;

5) сбалансированная по калорийности, химико-элементному (макро- и микроэлементы),

органико-вещественному (белки, жиры, углеводы) и национально-вкусовому составу пища

(включает также тонизирующие и др. привычные напитки, приправы и т. п.);

6) полноценный сон, другие виды отдыха (рекреации);

7) защищенность от паразитарных и вирусно-бактериальных заболеваний и геохимичес-

ких эндемий, в том числе любых антропогенных загрязнений (ядохимикатами и т. д.), при-

304

водящих к массовым аномалиям (но тем не менее, при сохранении некоторого эпидемиологи-

ческого «фона» для естественного отбора);

8) биологический информационно-пространственный комфорт — защищенность от

«стресса присутствия» — переуплотнения человеческих популяций — и «стресса отсутст-

вия — их сверхразреженности (К. Обуховский' включает эту группу в потребности в эмо-

циональном контакте);

9) комфорт природной, главным образом биогенной среды (в том числе информацион-

ный) — адекватное воздействие экосистем (в основном растительности, отчасти животных)

на организм человека (через фитонциды и др. биогенные факторы), наличие микрофлоры

симбионтов (например, кишечных) и т. п.;

10) наличие подходящей субстратной среды — благоприятных механических свойств зем-

ной поверхности, воздействующих на человека через напряжение мышц, отсутствие пыли ,

и т. д.;

11) определенное положение человека в пространстве и частота смен этого положения

(высота нахождения над уровнем земли, соотношение человека с осями растительности,

отношение к вертикалям зданий и т. д.);

12) определенная степень подвижности и трудовых занятий как биологических факторов

(профилактика гиподинамии и биологической дисинформативности);

13) определенный трудовой и жизненный «индивидуальный участок», (определяемый

транспортной доступностью, влиянием транспорта на организм человека, подвижностью

самого человека в данных условиях природной среды, жизненно-квартирными условиями,

сменой первого и второго жилища, местными и национальными традициями и т. п. факто-

рами);

14) продолжение рода как биологическое стремление к размножению;

15) сексуальная потребность, отличающаяся у человека от стремления к продолжению

рода (степень «сексуальной сытости»);

16) выделительная потребность, биологически связанная с пространственным комфор-

том, так как речь идет не об индивидуальном процессе выделения (в физиологическом смыс-

ле — кал, моча, пот, выделения с дыханием и т. д.) и восприятия его другими людьми, но о

сопряжении всех выделений людей в некоторый «биологический климат» (местный и регио-

нальный) .

Большинство из очерченных групп анатомо-физиологических потреб-

ностей людей самоочевидны и не требуют специальной расшифровки. Ком-

ментарии, видимо, необходимы к потребности человека в пространстве

и правомочности разделения стремления к размножению и сексуальной

потребности человека, на которую очень пристальное внимание обращают

психологи.

Пространственный комфорт слагается у человека из многих состав-

ляющих частоты и тесноты контактов, начиная от матери с новорожденным

и кончая уходом за пожилыми людьми. Популяционные механизмы воз-

действия особей друг на друга связаны с информационными и вещественно-

энергетическими факторами. Люди должны видеть себе подобных, но в не-

которой оптимальной норме. Этим оправдана восьмая группа в вышепри-

веденном списке биологических потребностей.

Известно, что человеческий организм выделяет около 400 химических

соединений, принадлежащих к 22 группам (в стоматологических отходах

насчитывается до 149, кожных выделениях — 271, кишечных—196 ве-

ществ и т. д.). Очевидно, химический «климат» не безразличен для людей,

как и для животных. Однако животные имеют собственный индивидуаль-

ный участок, ограниченный лишь биологическими и этологическими ме-

ханизмами (последние играют роль и в человеческом обществе — см. ни-

же) , человек же организует пространство также и социально-экологичес-

ки. Транспортная доступность, скажем, места работы меняется с совершен-

ствованием средств передвижения, стоимости проезда и т. д. Однако

здесь имеется биологическое ограничение, связанное с вредным влиянием

шума, вибрации, ускорений и т. д. факторов на организм человека. Особен-

но сильно воздействие ультра- и инфразвука, как правило, сопровождаю-

1

К. Обуховский. Психология влечений человека. М.: Прогресс, 1972. С. 157—180.

305

11 Н. Ф. Реймерс

щего движение транспорта. Шумовой фон вызывает явления, сходные с

морской болезнью, сонливость, упадок сил, плохое настроение, агрессивное

и ассоциальное поведение людей. Следовательно, расстояние до места

работы не только социально-экономический, но и географо-биологический

фактор.

Особо стоит вопрос взаимоотношений «отцов и детей», иногда приоб-

ретающий характер геронтофобии или старческого деспотизма. В нормаль-

ной социальной среде при должном экономическом обеспечении и социаль-

ной защищенности он не возникает. Огнеземельцы когда-то съедали ста-

риков. Но именно ценность накопленной старшими поколениями информа-

ции позволила человечеству перейти от фазы дикости к культуре. Мудрость

старших, как известно, почитается в большей части мира, хотя нередко их

социальная роль ограничивается из-за возникающей социально-психологи-

ческой ригидности, неспособности воспринимать новое. Оптимум разде-

лений и соединений поколений всюду специфичен. Часто семья не может

нормально жить без бабушки, а иногда и дедушки, но необходима и опреде-

ленная степень изоляции, независимости поколений (в США она возведена

почти в абсолют). При этом внуки иногда ближе не к родителям, а к пре-

дыдущему поколению, с которым они меньше конфликтуют из-за значи-

тельной разницы в возрасте и большей гибкости («доброты») бабушек

и дедушек. Идеальный случай гармонии возможен лишь в обеспеченном,

демократическом обществе.

Потребность в продолжении рода и сексуальном удовлетворении

1

у людей разделена уже многие века. Еще первобытные люди в ряде мест

знали способы предохранения от беременности, а современные достаточно

четко ощущают разницу между желанием иметь ребенка и необходимостью

сексуальной «сытости». Кинофильмы с оттенком эротики, эротические

и порнографические издания и шоу никак не связаны с потребностью в про-

должении рода, стремление женщин и мужчин быть привлекательными

отнюдь не означает их желания размножаться. Сексуальные потребности

человека значительно шире его биологического стремления к размноже-

нию. Любовь как стимул вдохновения, протосексуальная детская связь

полов, сексуально-дружеские отношения мужчины и женщины, создаю-

щие биологическую основу единства семьи, просто информативная сторо-

на удовлетворения сексуальных потребностей, как кажется, достаточно

убедительно говорят об этом.

Патологические состояния из-за отсутствия адекватного межполового

общения и развития сексуального голода особенно характерны для юно-

шеского возраста. Они обострены акселерацией. Иногда сексуальный голод

перерастает в свою противоположность — половую распущенность и сле-

дующие за ней половое истощение, ведущие порой к деградации личности.

Расплата наступает в зрелом возрасте или сразу же в молодости. Достаточ-

но взглянуть на выморочных, безобразно выкрашенных, с опухшими гла-

зами, хриплыми голосами, курящих, а то и злоупотребляющих наркотика-

ми совсем юных девиц и парней, чтобы понять актуальность вопроса. В эпо-

ху СПИДа проблемы межполовых отношений и снятия сексуальной оза-

боченности можно считать одними из ведущих. Для человечества опас-

ность таится в том, что мутация вируса с приобретением свойства передачи

его воздушно-капельным путем, как уже было сказано в предыдущих

главах книги, весьма вероятна. А это опасность отнюдь не меньшая, чем

ядерная катастрофа.

1

Сексуальной потребности много внимания уделил К. Обуховский в цитированной

книге (с. 101 —119). См. также: Эглите П. А. Иерархия потребностей и репродуктивное

поведение//Проблемы уровня жизни и демография. Рига, 1979. С. 164—173.

306 •:

Стремление к размножению и удовлетворению сексуальных потребнос-

тей играет очень большую роль в жизни человека." Малодетная семья био-

логически не удовлетворяет женщину, и в результате возникает огромное

количество компенсаторных потребностей, главным образом экономическо-

го, но отчасти этолого-поведенческого, трудового и социального характера.

Компенсаторные реакции часто бывают неадекватными. Например, каза-

лось бы, малодетность должна приводить к общему чадолюбию, а не к фак-

тически наблюдаемой агрессивности, маскулинизации, стремлению к это-

логическому доминированию в группе и т. п. явлениям. Дисгармония в об-

ласти отношений полов, о которой ярко писал еще И. И. Мечников

1

, имеет

как биологические, так и социально-экономические предпосылки и чаще

усугубляется, нежели ослабляется общественными механизмами, хотя

сами эти механизмы исторически менялись достаточно глубоко. Следует

пожалеть, что глубоких комплексных исследований этих вопросов в усло-

виях нашего общества не проводилось. В работах фрейдистского и со-

циально-биологического толка можно найти верные положения, но эти

работы как правило односторонни, и на их основе довольно трудно выявить

объективные потребности, подлежащие максимальному удовлетворению.

Для свободных обществ характерно спокойное отношение к сексуаль-

ным проблемам. Судя по традициям некоторых северных народов и не

только их, ревность отнюдь не изначальное свойство человека. Известно бла-

годушное отношение французов и других вполне цивилизованных народов к

«треугольникам» и «четырехугольникам». Во всех свободных странах нет

запрета на сексуальные журналы и зрелища. Это отнюдь не ухудшает нра-

вы, зато дает компенсацию сексуального «голода», характерного не только

для юношеского возраста. Он возникает у мужчин примерно с десятилет-

ним интервалом и связан не только и не столько с действительным «голо-

дом» в этой сфере, сколько с функционально-гормональными перестройка-

ми мужского и женского организма. Определенная свобода секса, хотя бы

компенсаторная, в виде зрелищ (стриптиз и т. п.), необходима и неизбеж-

на. В противном случае характерны состояния тяжелого стресса. Норм тут

нет и быть не может. Все зависит от индивидуального состояния людей и,

конечно, ограничено свободой выбора. Насилие недопустимо.

Очень много семейных трагедий связано с так называемыми «измена-

ми» супругов. Если явление не имеет характер сексуальной распущенности

и поведение человека не вызывающе, то «измены» отнюдь не всегда фа-

тальны для семьи. Домашние обеды хороши, но и еда в ресторане не смер-

тельна. Важно сохранение мира и согласия. Как правило, для мужчины

первая его женщина — самая лучшая, если уже была достигнута гармо-

ния отношений. Все остальное — повторение пройденного, если конечно,

не было дисгармонии. Кроме того, необходимо учитывать возрастной фак-

тор: и мужчина и женщина в течение жизни меняются очень существенно

как психологически, так и сексуально.

Обычно социологи обращают внимание на взгляды будущих или со-

стоявшихся супругов на жизнь и констатируют их совпадение либо не-

совпадение. При всей значимости социально-психологических ценностей

и близости культур партнеров они в большей степени поддаются конвер-

генции, чем изначальный сексуальный тип мужчины и женщины. И хотя

«все мужчины одинаковы» и «все женщины одинаковы», это отнюдь не так.

Можно выделить два основных типа сексуального поведения мужчин

(оно бывает у разных людей или развивается у одного и того же человека).

Первый тип — активный «бабник», иногда даже не нуждающийся в выбо-

1

И. И. Мечников. Этюды о природе человека. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 289.

,,„ . • 307

ре ни напарницы, ни способа ее получения. Такие лица могут стать и на-

сильниками при расторможении (во хмелю и т. п.). Обычно они ревнивы,

легко изменяют, утаивают деньги. Второй тип — половой партнер, полу-

чающий удовлетворение лишь при полной взаимности, а иногда и активно-

сти женщины. Первый «работает» на себя, второй в паре или на партнершу;

ему важнее доставить ей, а не себе удовлетворение. Определить домини-

рующий тип мужчины заранее довольно трудно: он сам часто его не знает,

да и тип может меняться в зависимости от физиологического состояния

и возраста. При внимательном наблюдении обычно можно выяснить основ-

ные психологические черты юноши. Многое зависит от воспитания, дан-

ного матерью. У зрелого человека тип стабилизируется.

Второй тип мужчин для большинства женщин предпочтительней, так

как легче достигается гармония (предупреждение желаний, синхронность

дыхания, даже сердцебиения и т. п.), но не все женщины готовы быть

активными. Кроме того, многие имеют комплекс ложного стыда (это «не-

прилично», «стыдно»), что осложняет их сексуальные отношения с мужем.

Поскольку очень многие женщины в той или иной степени фригидны, они

должны вырабатывать культуру секса, входить, вернее, гармонично вли-

ваться в половую игру. Стандартов тут нет. Хотя все счастливые семьи по-

хожи друг на друга, общих рецептов счастья не существует (стимулом его

может быть даже порнографический журнал для мужа).

Половая холодность женщины чаще всего стессогенна (наш образ

жизни с его дефицитом положительных эмоций очень способствует этому).

В нормальных условиях в семье можно добиться положения, когда жена

получает наслаждение или хотя бы психологическое удовлетворение от

сексуальных контактов с мужем. Нужно лишь найти оптимальные формы

поведения и воздействия.

Женщин (европейской культуры, о других культурах речь не идет)

можно разделить на три типа: «жен», «любовниц» и «проституток»

(корыстных наложниц) вне зависимости от темперамента, фактического

положения вещей и количества половых партнеров. «Жена» может быть

женщиной легкого поведения, а «проститутка» — самой верной Пене-

лопой. Суть вот в чем. Тип жен характеризуется легким вхождением

в гармонию с мужчиной, способностью отрешиться от себя, стать не-

отъемлемой «половиной». Такие женщины чадолюбивы, «уходят» в детей,

внуков. Иногда это бывает во вред мужу, характеру отношений с ним,

даже приводит к семейным неурядицам. Тип любовниц характеризуется

внутренней жаждой власти и личной свободы, отсутствием жертвен-

ности («я его так любила, а он...») и всепрощения. Семья таких женщин

состоит из двух отдельных половин, как кастаньеты. Часто в такой семье

складывается раздельный бюджет мужа и жены, жена утаивает деньги,

в то время как женщины первой группы нередко жалеют тратить деньги

на себя. Нередко в таких семьях главой является женщина, старающая-

ся подавить мужа любыми средствами. Свобода может заключаться и

в многодетности. Однако чаще всего она в стремлении к высокому соци-

ально-психологическому общественному статусу, заметности в своей

социальной группе. Часто женщины этого типа очень общительны, имеют

много подруг и знакомых, чего не бывает у женщин первого типа. Третий

тип женщин характеризуется четкой имущественной доминантой по-

ведения — выйти замуж за «выгодного» партнера, выгодно отдать дочку

или женить сына, просто подработать на основе древнейшей профессии,

если нет осуществления мечты. Обеспеченность — основное желание,

все остальное на втором плане. Такие женщины часто стремятся выйти

замуж за хорошо зарабатывающих военных, нередко избирают более

308 1

старших, уже вполне солидных мужчин. Они боятся не измен, а оттока

материальных средств. Внешне могут быть заботливыми, любящими

женами. Что касается сексуальных потребностей то по этому признаку

женщины трех типов различаются мало. Если нет патологии, то «муж

и жена — одна сатана»: они знают, как сексуально насытить друг друга.

Однако измены случаются. Чаще всего они имеют характер либо

попытки отобрать понравившегося партнера, либо основаны на избытке

сексуальных потребностей, информационной неудовлетворенности. Если

тип новой женщины оказывается конгруэнтным типу мужчины, возможен

развод. Женщинам первой и третьей групп больше подходит второй тип

мужчин, а женщинам-«любовницам» — первый.

Полигиния мужчин, видимо, предопределена экологически. Факти-

чески многие женщины также склонны к полиандрии (иначе не осущест-

влялась бы и полигиния). В основном действуют социальные и экономиче-

ские тормоза, с эмансипацией женщин сильно ослабляющиеся. У мужчин

чаще бывает неспровоцированное желание иметь дополнительную поло-

вую партнершу без «серьезных» намерений. Женщины же, если они

не имеют мужа или он их не устраивает, как правило, стараются матри-

мониально закрепить «успех», женить на себе. Эта разница служит

источником дополнительного стресса для обоих сторон. Психологическая

дисгармония очень велика. Иногда существенны буквально пустяки.

Существует заблуждение, что в измене супруга кто-то «виноват»

(разлучница — она «лучше», собственная недостаточность, какое-то

неблагополучие и т. п.). Видимо, это неверно. Мужчина может изменить

совершенно неспровоцированно, иногда чисто случайно, иногда законо-

мерно в период физиолого-психологической тревоги, когда он готов это

сделать в любую минуту с любой более или менее подходящей партнер-

шей, лишь бы выдался случай. Причина такого состояния, видимо,

гуморальная. Получив объект временного обожания, мужчина успокаива-

ется и в подавляющем большинстве случаев психологически возвраща-

ется к жене. На физические контакты такие измены никак не влияют.

Наоборот, сексуальное внимание может резко и устойчиво возрасти.

В связи с этим может быть полезно существование публичных домов.}

Вообще их роль неоднозначна. Определенным образом организованные,

они скорее полезны, хотя отнюдь не каждый мужчина, а тем более женщина

пойдет туда, в этот ресторан любви как чисто сексуального потребления.

Многое зависит от силы потребности и тысячи других условий.

Сколь тонки и значимы даже такие нюансы человеческих потребно-

стей, как частота-приема пищи и национально-вкусовые предпочтения,

свидетельствуют два примера. Было показано, что двукратное питание

в течение суток, хотя и дает организму значительно меньше калорий,

чем четырехкратное (соответственно 2131+705 и 3005+831), приводит

к ожирению в 33,4 % случаев против 20,0 %. При этом риск коронарного

заболевания возрастает с 25,0 до 32,9 %'. Известно также, что сохранение

традиционного питания эмигрантов (например, японцев в США) способ-

ствует более длительной их жизни и меньшей заболеваемости. Это

характерно и для мигрантов из сельской местности в урбанизированную.

Обсуждаемую группу потребностей нередко делят на собственно

биологические и экологические потребности, относя к последним нужду

' PertkiewiczK.,Kulesza W., Chwojnowska Z.Rywik S., S о b о t о w-

s k a M., Radzanowska J., Kupsc W. Wplyn CZES-tosci spozywanta posilkow na

ryzyko choroby wiencowej u merezuzn w wicku 40—50 lat z wybranych warszawskich zakla-

dow pracy//Prz. lek. 1981. 38. № 11. P. 825—830.

309

в определенной природной, а иногда и социальной среде. В принципе

такое разделение возможно, но, пожалуй, оно в связи с социалйю-бйо

1

:

логической сущностью человека сильно пересечется с другими -группами

его потребностей, особенно с этологическими. Есть и другое деление —

на экологические потребности, удовлетворяемые путем прямого при-

своения продуктов природы, и экономические, удовлетворяемые через

общественное производство. Это деление скорее экономического харак-

тера, чем общего

1

.

Очень близки к биологической группе потребностей этолого-поведен-

ческие нужды человека, сформулированные в виде шести подгрупп.

Б. Этолого-поведенческие (психологические) потребности человека:

1) вхождение в этологическую группу, в которой раскрываются поведенческие свой-

ства особи (доминирование, подчиненность и т. д.) — потребность психолого-эмоциональ-

ного контакта;

2) создание своей группы (в том числе семейной) — для доминирующих особей,

вхождение в свою эталонную группу — для подчиненных особей;

3) определенная плотность однозначных групп в коллективе и адекватная иерархия

этологических групп (механизм снижения этологических стрессов, обеспечиваемый про-

странственно-временной разобщенностью групп и их определенным соподчинением в иерархии

совокупностей);

4) определенная степень общения и изолированности отдельных особей (в т. ч. роди-

телей и детей) и элементарных этологических групп и их альфа-доминантов, предотвраще-

ние их агрессивности, оптимальное «личное пространство»

2

в его этологической основе

(эта потребность почти сливается с пунктом 8 биологических потребностей);

5) определенный этологический «климат» — поведенческий склад и тип для данной

человеческой совокупности (например, «темп жизни»);

6) определенный «этологический пейзаж» (сочетание природной среды и среды

«второй» и «третьей» природы, создающее этолого-поведенческий «климат» спокойного

комфорта — наличие этологически комфортного жилища, «цветущего края», связанного

с другой стороны с этническими характеристиками потребностей человека).

Этологическая группа отличается от соответствующего социального

объединения потребностей тем, что малая социальная группа и другие

социальные совокупности формируются как некие «надстройки» над

этологическими. В детских коллективах, как уже бегло упомянуто выше,

доминирование и подчиненность проявляются особенно ярко. Всегда есть

дети, стремящиеся быть «генералами», «папами», «мамами», и другие

охотно мирящиеся с положением «солдата», «сына» или «дочери».

Именно такое игровое положение их устраивает. Позже, у взрослых,

этологическое доминирование затушевывается социальными ролями,

но выбор этих ролей в неформальных группах все-таки зависит от это-

логической подосновы. Она продолжает резко проявляться в семье, где

доминант чаще «разряжается» на домашних, а подчиенный член семьи

оказывается страдающей стороной. При этом в норме «разрядка» и

«страдание» полезны обеим сторонам (если не принимают форму грубых

семейных скандалов, а лишь соответствуют поговорке «милые ссорят-

ся — только тешатся»).

Доминирование может проявляться лишь в коллективе, поэтому

формирование этологической группы людей — необходимое условие для

возникновения иерархии. Доминант обычно ищет ведомых — первый

знакомится, у детей — приглашает к играм и т. д. В семье, складыва-

ющейся из двух лиц, стремящихся к доминированию, обычно не быва-

ет мира, и такая семья нередко быстро распадается. Путаница, сущест-

1

Черезов С. П. Фактор окружающей среды в воспроизводстве рабочей силы при

социализме//Природопользование в системе общественного воспроизводства. Л., 1986.

С. 110—126.

2

Gold J. Territoriality and human special behavior//Progr. Geogr. 1982. V. 6. № 1.

P. 44—67.

310

вующая в современной популярной литературе, пытающейся определить

главу семьи, возникла в связи с чисто экономическим или социально-

экономическим пониманием этого важного образования

1

. Глава семьи —

это прежде всего этологически доминирующее лицо, чаще муж, но не-

редко и жена. Лишь на втором месте находятся социальный статус и

экономическая характеристика. Это следует хотя бы из того, что социаль-

но-экономические показатели непосредственно, органически не связаны

с семейной группой, а находятся в системе более иерархически обширных

образований (см. табл. 7.1).

В силу ряда причин и в том числе, с одной стороны, воспитания детей

в больших коллективах, где этологическая структуризация подавляет-

ся достаточно четко, а с другой, в малодетных семьях, где ребенок оказы-

вается центром социальной группы, и потому его социализация идет

искаженным путем, этологические характеристики молодых людей неред-

ко оказываются размытыми. Отсюда возникновение «безголовых» семей,

легко разрушающихся под влиянием вновь образующихся знакомств

с нормальной этологической структурой. Очень условно при этологиче-

ской характеристике брачной пары как двух «минусов» или «плюсов»

встреча с противоположным знаком ведет к «отталкиванию» в перво-

начальной паре и «притягиванию» во вновь образующейся.

Подробное разъяснение содержания групп этологических потребно-

стей едва ли требуется. Они в значительной мере унаследованы от предков

человека и затушеваны, или «сняты», в философском смысле слова,

другими человеческими качествами. Это приводит, как уже отмечено

выше, к тому, что исследователи не обращают на них внимание, даже

активно игнорируют. Подобное отношение характерно и для этниче-

ских потребностей человека. Поскольку здесь нельзя обойтись без рас-

шифровки базового понятия «этнос», для упрощения положения сошлем-

ся на обширный обзор Ю. В. Бромлея «Очерки теории этноса»

2

и опре-

деление этноса в Демографическом энциклопедическом словаре

3

: «Этнос

(от греч. ethnos — общество, группа, племя, народ) — исторически

сложившаяся устойчивая общность людей — племя, народность, нация...

В ходе развития хоз. связей, под влиянием особенностей природной

среды, контактов с др. народами и т. п. внутри этноса складываются

характерные черты материальной и духовной культуры, групповых

психологических характеристик, вырабатывается этнич. самосознание,

видную роль в котором играет представление о какой-то общности про-

исхождения или исторических судеб входящих в этнос людей...»

Уже из этого отрывка ясно, что этнос — особое эколого-социально-

экономическое образование в человеческом обществе, а этнические

особенности и потребности несводимы ни к каким другим группам по-

требностей. Особенно следует подчеркнуть связь истории формирования

этноса с особенностями природной среды, на которой настаивает

Л. Н. Гумилев, в том числе с культурным ландшафтом, вообще с «экологи-

ей культуры» Д. С. Лихачева. Этнические потребности человека можно

объединить в следующие группы.

1

Такой ограниченный подход хорошо виден по статье «Глава семьи» в Демографическом

энциклопедическом словаре (М.: Сов. энциклопедия, 1985. 608 с, написанной А. Г. Волко-

вым. Эта статья отражает традиционный формализованный, в основном экономический

подход к понятию, что едва ли полностью отражает его смысл. Как кажется, вернее комплекс-.

ный эколого-социально-экономический анализ и объем понятия.

2

М.: Наука, 1983. 412 с.

3

М.: Сов. энциклопедия, 1985. С. 543.

311

В. Этнические потребности человека:

1) этническая самостоятельность: осознанность объективного существования своеп

этноса — эколого-социально-экономической совокупности, формирующейся на грани междз

«биологическим> и «социальным» человеком под влиянием природной, квазиприродной

артеприродной и социальной среды в их интеграции (наличие чувства объективности суще

ствования своего народа);

2) принадлежность к этнически самостоятельной группе (сознаваемая и неосознан-

ная) , материализующаяся через национальную одежду, быт, обычаи и другие знаки этниче-

ской включенности;

3) определенная численность этноса, дающая уверенность в устойчивости его суще-

ствования;

4) пейзаж «родной природы», адекватный истории формирования и развития этноса —

этнический «цветущий край» (часть природной среды и среды «второй» природы, запечат-

ленная «этнической наследственностью»);

5) соответствующая (запечатленная в «этнической памяти» с детства) среда «второй»

и «третьей» природы (архитектура, культурные ландшафты, организация населенных

мест и т. д., в целом «экология культуры»).

Определенный социально-экономический и трудовой фон для реализа-

ции этнических потребностей можно отнести как к этой группе, так и

к другим соответствующим группам (социальной и экономической).

Видимо, к совокупности этолого-поведенческих (психологических)

и этнических потребностей человека в основном относятся так называ-

емые эстетические потребности, хотя элементы эстетики есть и в био-

логических, и в любых других нуждах человека. Красота — это особый

, строй, структура, обычно отражающая какое-то совершенство, притом

нередко весьма условное. Это блестяще-иронически выражено Лукрецием

Каром на примере идеализации объекта любви мужчинами:

Черная кажется им «медуницей», грязнуха — «простушкой». Коль сероглаза она, то —

«Паллада сама», а худая — «козочка». Карлица—то «грациозная крошечка», «искра».

Дылду они называют «величавой», «достоинства полной». «Мило щебечет» заика для

них, а немая — «стыдлива». Та, что несносно трещит беспрестанно,— «огонь настоящий».

«Неги изящной полна» тщедушная или больная. Самая «сладость» для них, что кашляет

в смертной чахотке. Туша грудастая им — «Церера, кормящая Вакха». Если курноса —

«Силена», губаста — «лобзания сладость»

1

.

И на этот раз представляется, что подробные комментарии к вы-

деленным группам этнических потребностей едва ли нужны. Их можно,

конечно, развернуть в широкое полотно, аргументировав конкретными

фактами, но это дело специалистов этнологов (или, как чаще еще говорят,

этнографов), на работы которых опирается автор в этих заметках.

Еще в большей мере специальны социальные (и социально-психо-

логические) потребности человека. Их проблематике посвящено букваль-

но необозримое число работ, начиная (не хронологически, а по популяр-

ности и охвату вопросов) с очень широко известной книги Т. Шибутани

2

и обширной литературы, появившейся с 70-х гг. прошлого века — со

Спенсера, Парка и др. Максимально, что можно сделать в нашей работе,—

это перечислить группы социальных потребностей как они представляют-

ся с точки зрения комплексной экологии человека. Кстати, эта научная

дисциплина также настолько развилась, что может конкурировать

' Лукреций Кар. О природе вещей. М., 1946. С. 273—274.

2

Шибутани Т. Социальная психология. М: Прогресс, 1969. 535 с. В книге обобще-

на англоязычная литература, главным образом американская. Европейские работы в значи-

тельной своей части рассмотрены неоднократно упоминавшимся выше К. Обуховским.

Определенное внимание социальным потребностям человека уделено в книге: А. А. Бодолев.

Восприятие и понимание человека человеком. М.: Изд-во МГУ, 1982. 200 с, а ранее в сбор-

нике: Теоретические проблемы психологии личности. М.: Наука, 1974. 319 с. Межгрупповые

отношения стали центром в книге: В. С. Агеев. Психология межгрупповых отношений.

М.: Изд-во МГУ, 1983. 144 с. Но повторим: литература на рассматриваемую тему необо-

зрима.

312