Реймерс Н.Ф. Экология - теории, законы, правила принципы и гипотезы

Подождите немного. Документ загружается.

же два вектора развития: индивидуально-возрастной и исторический.

Социальное развитие вида человек разумный никто не отрицает. Зато

его современный биологический прогресс оспаривается многими. Основа-

нием для этого служит морфологическое сходство наших далеких предков

с ныне живущими людьми. Предполагается, что генетически человечество

принципиально однородно уже десятки тысяч лет, а факторы отбора в че-

ловеческих популяциях почти не действуют. И то, и другое утверждение

кажутся весьма сомнительными. Расовая и адаптивная дифференциация

людей

1

, шедшая на протяжении всего времени существования вида чело-

век разумный, скорее говорят об обратном. Генетическая целостность

вида в смысле репродуктивных возможностей и предполагаемой тысяче-

летней стабильности умственных потенций (тоже гипотеза, требующая

доказательств, прямые из которых не могут быть получены

2

, так как ожи-

вить далеких предков невозможно) еще не означают его неизменности.

Что касается отбора в условиях огромного давления мутаций, то тут неред-

ко встречается упрощенно-биологический, огрубленный подход к человеку.

Видимо, преимущества имеет более тонкий и разносторонний анализ, учи-

тывающий реальные ограничения изменчивости, но и не сбрасывающий

со счетов трудноуловимый «в снятом виде» под социальными наслоениями

биологический механизм. После длительного процесса расообразования

ныне идет обратный — слияния рас. Однако отнюдь не так просто, бес-

конфликтно и быстро, как это нередко упрощенно принимается.

Исходя из представлений о человеке и человечестве как системном

образовании, как кажется, при их анализе нельзя отвлекаться от следую-

щих фактов:

1) как представитель своего вида человек имеет ряд генетических

и фенотипических анатомо-физиологических особенностей адаптивного ха-

рактера, что определяет степень воздействия природной среды на его

организм (например, механически нельзя «поменять местами» негров и эс-

кимосов как популяции);

2) этолого-поведенчески

3

человек также специфичен как в малых объ-

единениях, так и в больших (например, в семье легко определить экономи-

ческого главу по максимальному получаемому доходу, но психологический

глава семьи может не совпадать с экономическим; для более значительных

групп тип южанина и тип северянина достаточно известны);

3) желательный и практически осуществляемый характер труда челове-

ка со всеми его нюансами (отраслевыми и хобби) отличается от чисто

1

В. П. Ал е к се е в. География человеческих рас. М.: Мысль, 1974. 351 с; Он же. Ста-

новление человечества. М.: Политиздат, 1984. 462 с; Алексеева Т. И. Географическая сре-

да и биология человека. М.: Мысль, 1977. 302 с; Фоуме Р. Еще один неповторимый вид:

Экологические аспекты эволюции человека. М.: Мир, 1990. 368 с, И. Т. Фролов. Перспек-

тивы человека. М.: Политиздат, 1983. 350 с.

2

Недопустимо говорить о высших и низших человеческих расах, но вполне закономе-

рен анализ культурных и средовых предпосылок интеллектуального развития. Недоедание,

особенно в детстве, повышенная заболеваемость, злоупотребление наркотиками, культур-

ные запреты, например, обучения девочек, ведут к общей умственной отсталости, как пра-

вило, не компенсируемой обучением в одном поколении.

3

Нередко возникает сомнение в правомочности приложения к человеку выводов это-

логии — науки о поведении животных. Конечно, когда речь заходит о сходстве социальных

насекомых с человеческим обществом, это абсурд. Однако элементы этологической иерархии

(от альфа-особи до омега-особи), наблюдающейся в популяциях высших млекопитающих,

особенно обезьян, частично сохраняются у людей. Они хорошо заметны в детских коллективах

(устойчивость групп «мам» и «офицеров», с одной стороны, и «детей» и «солдат» с другой)

и затем затушевываются социальными и социально-психологическими наслоениями (ролями).

В чистом виде этологические механизмы у человека выявить трудно, однако это не значит,

что они перестают действовать.

293

экономических его характеристик и резко различен в пределах всех других

особенностей «человеческого целого»;

4) историко-эволюционно складывается этническая специфика челове-

ка (например, скандинавский этнос ясно отличается от германского или

британского, не говоря уже о монгольском);

5) социальные совокупности четко, хотя и временно в историческом

смысле, отличаются друг от друга (например, интеллигент, крестьянин

и рабочий);

6) экономические устремления людей различны в зависимости от их

принадлежности к той или другой социальной группировке, но тем не ме-

нее по своей сущности не совпадают с нею (производственная и социаль-

ная характеристики человека различны, степень экономической обеспечен-

ности полностью не совпадает с социальным статусом и т. д.);

7) «цели одного иерархического уровня организации антропосистемы

могут не совпадать с целями другого иерархического уровня, т. е. имеются

определенные противоречия между, например, индивидуальными социаль-

ными потребностями и потребностями семьи, а тем паче более крупных

объединений (такая констатация нередко отрицалась для советского об-

щества со ссылкой на гармоничность социалистической социальной сис-

темы, однако указанные противоречия в нашем обществе — непреложный

факт).

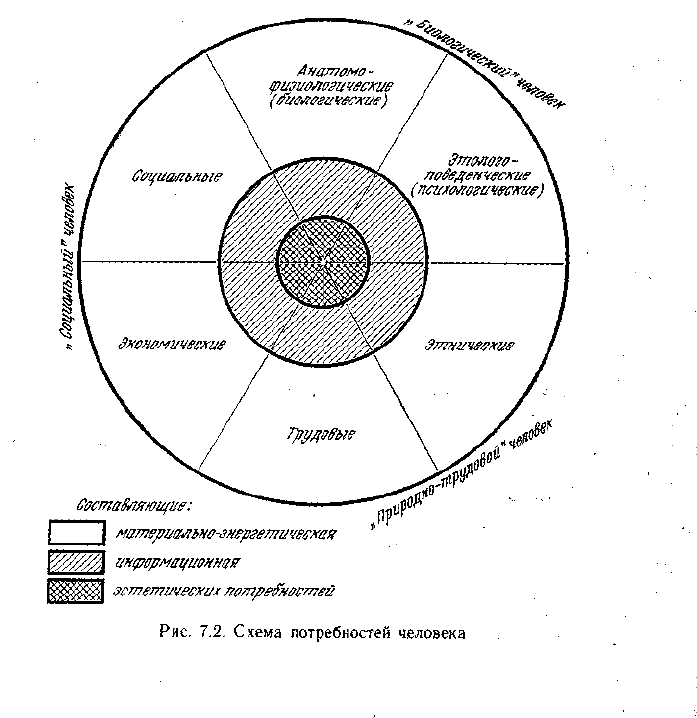

Перечисленные посылки позволяют создать графическую модель чело-

века, состоящую из шести тесно взаимосвязанных подсистем (рис. 7.2). Не

следует представлять себе дело таким образом, что каждая вышеприведен-

ная подсистема существует изолированно от других. Это не так. Тем не

менее для целей анализа и для пользы дела они могут быть условно отчле-

нены друг от друга. И в этом анализе можно опираться на «центр тяжести»

в подсистеме — на основные функциональные показатели, исторически

возникшие не одновременно. Наиболее древней, безусловно, была анатомо-

физиологическая структура, дополнившаяся этолого-поведенческими

характеристиками лишь на высших фазах эволюции дальних предков че-

ловека. Позже, уже у гоминид, возникла необходимость в труде, что из-

менило и анатомо-физиологическую, и этолого-поведенческую подсистемы.

Разнообразие форм труда и его приложений к различным природным

объектам шло параллельно с формированием рас, но не всегда связано

с этим процессом, а чаще даже независимо, приводило к возникновению

этнических группировок, по-разному образовывавших системы взаимоот-

ношения «человек — природа». Одновременно возникали первичные со-

циальные устройства и механизмы, однако до определенного времени не

формировавшие экономических подсистем. Экономические устремления,

очевидно, возникли как исторически самые молодые потребности людей.

Фактически они выступили как механизм обеспечения всех других потреб-

ностей человека во все более усложнявшемся социальном мире.

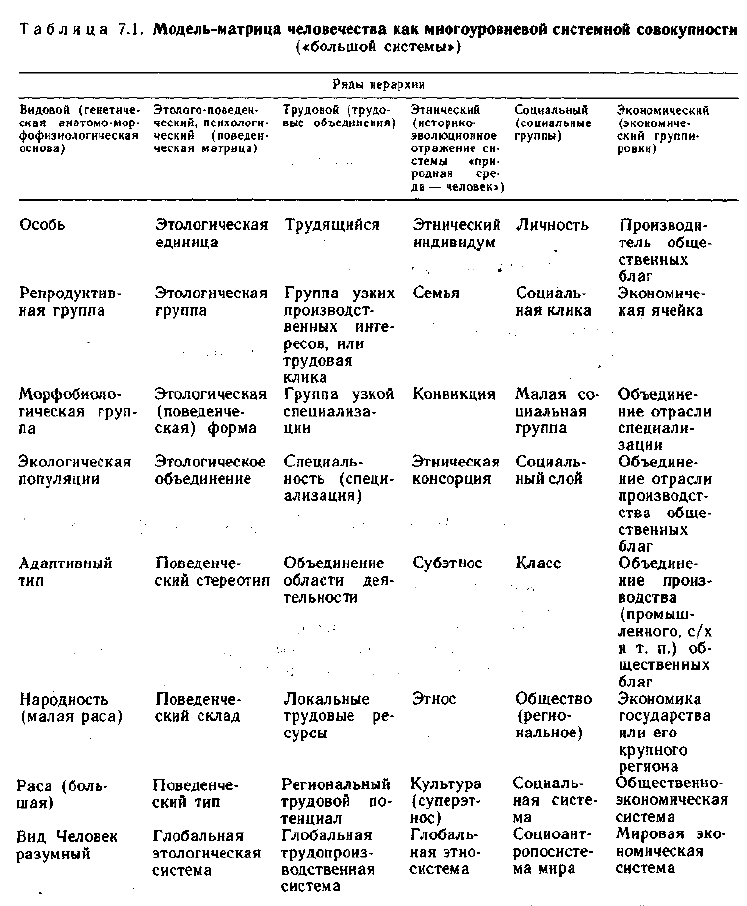

Столь же эволюционно-исторически следует рассматривать функцио-

нально-количественную иерархию выделенных подсистем. В широких рам-

ках многомерной модели-матрицы человечества иерархические ряды подси-

стем находятся как бы на гранях пирамиды. В связи с этим горизонтальные

строчки таблицы 7.1, где условно названы искусственно вычлененные, но

вместе с тем реально существующие функционально-системные объедине-

ния — аспекты людского континуума, включают лишь аналоговые ступени

иерархии, т. е. перечисленное в горизонтальной строке несводимо одно к

другому, хотя имеет более или менее сильную связь. Другой особенностью

приводимой табличной схемы-матрицы и других похожих на нее моделей

является то, что более высокий иерархический уровень не обязательно ох-

ватывает несколько структур более низкого уровня. В этом смысле срав-

нение с гранью пирамиды снова помогает пониманию. Так, скажем, объ-

единение области деятельности трудового ряда отстоит от глобальной

трудово-производственной системы на две ступени иерархии. Однако это не

значит, что, допустим, наука как область деятельности не системно-гло-

бальна. Однозначны и в один и тот же момент времени совпадают по объ-

ему лишь первый (верхний) и последний (нижний) горизонтальные ряды.

Так что лучшей графической моделью, отражающей содержание таблицы

7.1 был бы шар, где один (единичный) человек находился бы в центре,

тем не менее символизируя практически бесконечное разнообразие людей,

а глобальное объединение человечества лежало бы на поверхности шара;

все же другие структуры располагались внутри на каких-то сферах или в

ином пространственном порядке, характер которого показан в табл. 7.1.

Таблица 7.1, строго говоря, заслуживала бы очень подробной расшиф-

ровки с дефинициями и описаниями объема каждой из приводимых от-

дельностей. Поскольку их 48, это потребовало бы очень много места и пре-

вратило бы главу в самостоятельную монографию. Ход мыслей автора,

как кажется, ясен из табличных названий

1

. Сама же таблица подчеркивает

1

Стоит обратить внимание, что 5 первых строк таблицы относятся к функциональным,

а последние 3 строки — к региональным объединениям (в этолого-поведенческой колон-

ке это обстоятельство не столь явно проявляется). Поэтому таблица имеет два основания,

если ее принимать за классификационную. На самом деле она — отражение иерархии образо-

ваний, а не их классификация.

295

многообразие человека и человечества, где даже на уровне отдельного че-

ловека мы имеем в каждой из подсистем неисчислимое разнообразие —

двух генетически идентичных людей, как известно, нет; очевидно, нет оди-

наковых личностей и т. д. и т. п. Многоликий человек живет в многогранной

среде. То же следует сказать и о групповых объединениях людей, где раз-

нообразие увеличивается по мере повышения иерархического уровня,

вплоть до уникального — человечества, представленного бесконечным раз-

нообразием людей и их объединений.

Такая бесконечность может показаться дурной. Однако это не так. Нет

одинаковых людей, но есть совокупности людей одинакового типа, скажем,

в видовом ряду люди с близким генетическим и анатомо-физиологическими

296

особенностями, аналогичного возраста и т. д. Это позволяет выявлять за-

кономерности и рассматривать человека и человечество хотя и как неис-

черпаемую, но сводимую к некоторому числу отдельностей систему, под-

дающуюся конкретному анализу.

7.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ

Литература, посвященная исследованию проблемы влечения и по-

требностей человека, достаточно велика, а если учесть весь медицинский

ее массив, то огромна. Однако попытки целостного подхода к человеку, как

упомянуто уже выше, делают лишь философы и отчасти психологи, всегда

детально разбирающие классификацию потребностей

1

. Менее целостен

подход экономистов, но соответствующие работы буквально бесчисленны.

Для упрощения нашей задачи сошлемся на относительно недавно вышед-

шую монографию Л Я. Барановой «Личные потребности» (М.: Экономи-

ка, 1984. 200 с). Это позволит не прибегать к детальному анализу литера-

туры, считая, что она известна заинтересованному читателю.

Наиболее фундаментально разделение потребностей на элементарные,

или базовые, и вторичные. «К элементарным относятся потребности в ве-

щах и условиях освоения, без которых личность погибнет: любая пища,

любая одежда, любое жилище. Ко вторичным относятся потребности

в конкретных вещах и условиях, возникающих при возможности выбора

различных вещей для удовлетворения потребностей в материальных сред-

ствах жизни»

2

. Говорят также о псевдопотребностях — стремлении к рос-

коши. Допустимо выделение группы вредных потребностей — в курении,

алкоголе, других наркотиках, тем паче в гомосексуальных контактах и т. п.

Совершенно очевидно, что псевдопотребности и разрушающие личность

и организм вредные потребности входят в группу вторичных. Менее ясно,

что считать первичными элементарными нуждами человека, без которых

он не может обойтись, а что в их составе полагать вторичными, как будто

не совсем обязательными. Сложность вопроса заключается в том, что при

комплексном подходе обнаруживается тесная связь всех потребностей

человека как большой системы (они «внутренне связаны между собой в

одну естественную систему»

3

). Такого системного подхода и пыталась стро-

го придерживаться Л. Я. Баранова, уделившая классификации потребно-

стей человека немало места в упомянутой выше книге (с. 28—50). Однако

единого систематического признака она не нашла и потому приводит

(с. 50) классификации, в основу которых положены различные принципы и

подходы.

На основе обобщения литературных материалов и согласно перечис-

ленным ниже критериям ею выделены следующие группы и виды личных

потребностей:

1) по характеру и природе возникновения: физические, или естествен-

ные, социальные и интеллектуальные;

2) по сфере жизнедеятельности, в которой потребности проявляются

и удовлетворяются: материальные и духовные;

3) по экономической количественной определенности: абсолютные, дей-

ствительные и платежеспособные;

1

См., например: К. Обуховский. Психология влечения человека. М.: Прогресс,

1972. 274 с. и И. С. Джидарьян. Эстетическая потребность. М.: Наука, 1976. 190 с.

2

Социальная психология. Краткий очерк. М.: Политиздат, 1975. С. 77.

3

К. М а р к с, Ф. Э н г е л ь с. Соч. Т. 20. С. 368.

297

4) по степени конкретизации: общие и конкретные;

5) по степени удовлетворения: удовлетворенные, неудовлетворенные и

не полностью удовлетворенные;

6) по степени настоятельности: насущные, менее настоятельные, отда-

ленные;

7) по объектам: в материальных благах, услугах и духовных ценностях;

8) по степени активности: активные и пассивные;

9) по степени рациональности: рациональные и иррациональные

(«псевдопотребности»);

10) по степени реальности: реально осуществимые и нереальные;

11) по степени перспективности: социально перспективные и социаль-

но бесперспективные.

Когда в рамках системного подхода предлагаются классификации по

11 критериям, внутри которых рассматриваются 2—3 признака (количе-

ственные и качественные вперемежку), нет сомнения в том, что классифи-

кации как таковой не создано. Вызывает возражение само суженное поня-

тие личных потребностей, наиболее распространенное в социально-эконо-

мической литературе

1

. Авторы

2

обычно верно подчеркивают общественный

характер потребностей, но почему-то пытаются оторвать личные потребно-

сти от общественных, коллективных, т. е. часть от системного целого. Тут

совершенно явно выступают интеллектуальные потребности самих авто-

ров, которые попадают как будто в хорошо осознаваемую, но порой не за-

мечаемую ими ловушку: «Люди привыкли объяснять свои действия из сво-

его мышления, вместо того, чтобы объяснять их из своих потребностей

(которые при этом, конечно, отражаются в голове, осознаются)...»

3

.

Коллективные, общественные потребности системно не есть количествен-

ная сумма личных потребностей каждой личности, но качественно это те же

потребности и отрывать их друг от друга едва ли целесообразно и методо-

логически оправдано.

Само понятие «потребности» имеет два уровня, или среза. В рамках

и глазами индивида это некоторые необходимые условия жизни и продол-

жения рода с учетом определенного качественного уровня, заданного не

только физиологическими нуждами, но и представлением о качестве жизни.

С точки зрения общества и в его рамках это общественные отношения

в связи с возможностями потребления материальных и духовных благ

и услуг

4

. Эти отношения расширяют или сужают, а также трансформируют

возможности личности удовлетворять свои потребности, но не меняют суть

первого из срезов понимания потребностей людей как условий их жизни и

ее продолжения.

Поскольку человеческие потребности есть система, и это не оспаривает-

ся, они должны составлять целое в рамках общества на данном историчес-

ком этапе развития. А так как общество не состоит всего лишь из двух уров-

ней иерархии — личности и самого общества, а представляет собой значи-

тельно более сложное системно-иерархическое образование (включение в

схему между личностью и обществом иерархического уровня класса еще

не исчерпывает проблемы), его групповые потребности количественно, а

1

См., например: Ю. Н. Нетесин. Личное потребление как воспроизводство чело-

века: анализ проблемы//Экономическое развитие Прибалтийских республик за 40 лет Со-

ветской власти//Тез. докл. межреспубл. конф. Вильнюс, 1980. С. 178—180.

2

Например: Б. М. М о ч а л о в. Потребности развитого социалистического общества.

М.: Знание, 1975. С. 10; А. И. Левин. Научно-технический прогресс и личное потребле-

ние. М: Мысль, 1979. С. 33 и др.

3

К- Маркс, Ф.Энгельс. Соч. Т. 20. С. 493.

4

Л. Я. Баранова. Личные потребности. М.: Экономика, 1984. С. 6—7.

298

отчасти и качественно неоднородны, но вместе с тем для каждого иерархи-

ческого уровня системно определены. Потребности можно рассматривать

лишь в рамках схемы табл. 7.1, не упуская из виду условность деления це-

лого на секторы подсистем (см. рис. 7.2). При таком подходе личные пот-

ребности окажутся лишь одним из восьми уровней нужд человечества на-

ряду с групповыми потребностями вплоть до глобальной совокупности лю-

дей в целом. Предлагаемый подход усложняет анализ, но его осуществле-

ние может обогатить наше знание о нуждах человека и его системных объе-

динений, что весьма существенно для социально-экономической экологии

человека. Одновременно, поскольку в нашей схеме (табл. 7.1) личность —

лишь одна из сторон человека, личные потребности лучше называть инди-

видуальными.

Количественная характеристика меры потребности также непростой

вопрос. Нельзя не согласиться с тезисом К. Маркса о том, что потребности,

удовлетворяемые товарами, потенциально безграничны

1

. Тем не менее это-

го нельзя сказать о физических, естественных или биологических потреб-

ностях человека: съесть больше, чем необходимо организму, нельзя, по-

треблять больше воздуха, чем требуется для дыхания, невозможно и так

далее. Верхний уровень большинства индивидуальных потребностей огра-

ничен понятием здоровья. При внимательном рассмотрении удовлетворе-

ния товарами, даже с учетом всей потенциальной безграничности этой

потребности нетрудно заметить системное ограничение. Оно заключается в

природно-ресурсных возможностях. Этот вопрос хорошо проработан в

экологической литературе (см. главу 4). Уже сейчас человечество живет

не по средствам, так как наметились угрозы изменения глобальной системы

жизнеобеспечения: планетарного загрязнения среды, общеземного потеп-

ления, вообще термодинамического разлада. Рост товарной массы в широ-

ком понимании термина необходим и неотвратим, но потенциально возмо-

жен лишь при качественном изменении технологии и самих товаров, их

экологичности (см. главу 6). В противном случае богатое человечест-

во погибнет от собственной беспечности, не сохранив среду своего обита-

ния

2

.

Нижний предел обеспечения потребностей тоже кажется очевидным.

Это также критерий ухудшения здоровья и гибели индивида, причем

такое ухудшение может произойти от изменения любого из секторов инди-

видуальных потребностей. Подтверждением тому служит наблюдающееся

ныне ухудшение здоровья людей, особенно психического — факт настоль-

ко известный, что для его аргументации едва ли стоит тратить время

3

.

И это вопреки общему росту удовлетворения человеческих потребностей,

особенно экономических.

Критерий сохранения здоровья как будто больше подходит к биоло-

гической основе человека: животному тоже нужна пища, возможность

обогреться, иметь убежище. Более того, ему необходимо входить в мик-

ропопуляции и популяции — аналоги человеческих объединений.

Если же говорить о личности, то важна и этническая среда, и форма

трудовой деятельности, и социальная, экономическая определенность. Как

самый мягкий и аппетитный бифштекс не может заменить жаждущему

глотка воды, а королевская мантия задыхающемуся глотка воздуха, так

1

К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Т. 26. Ч. II. С. 563.

2

Для общества рост товарной массы — воздействие на внешние ограничения развития.

Переход к внутренним ограничениям (самого роста членов общества) неизбежен. Его

механизмы рассмотрены в других местах книги.

3

В бывшем СССР ситуация очень тревожная: примерно 10% населения имеет серь-

езные психические отклонения, 2,1 млн человек нуждаются в клиническом лечении.

299

для многоликого человека необходимо удовлетворение всех его потреб-

ностей. Дело лишь в степени воздействия и характерном времени разлада

системы в случае неудовлетворенности потребностей. Без пищи человек мо-

жет жить до 35 дней, без воды — 5 суток (при 10% обезвоживании люди

теряют сознание, 12% — погибают), без воздуха можно прожить 5 минут.

Как скоро разрушается личность при полном или частичном лишении

ее этолого-поведенческих, трудовых, этнических, социальных и т. д. благ,

недостаточно известно, но ясно, что это рано или поздно происходит, ибо

адаптационные способности человека не беспредельны, а внезапная на-

сильственная дезадаптация столь же сложный процесс, как и прямая адап-

тация.

Работа не по специальности, вхождение в неадекватную социальную

группу и т. д. ведет к заболеваниям стресса. При этом, хотя одни потреб-

ности не могут быть нацело удовлетворены за счет других, наблюдается

определенное компенсационное замещение. Например, повышенный спрос

на товары, как полагают

1

, служит компенсацией для социально обделенных

людей. Если это так, то все потребности людей следует разделить на пря-

мые — основного удовлетворения в оптимальной норме, и компенсаторные,

возникающие на основе необходимости замещения части других неудов-

летворенных потребностей.

Такое замещение может быть крайне иррациональным. Хороший при-

мер этого дает широко распространенная демонстрационная потребность —

необходимость «пустить пыль в глаза». Крайних пределов демонстрацион-

ное поведение достигло в Средней Азии, где в условиях опасного недоеда-

ния прежде всего детей и женщин глава семьи считает абсолютно необхо-

димым иметь как можно более шикарный автомобиль. Пусть даже за счет

голода и смерти собственных детей. Аналогичное демонстрационное пове-

дение весьма характерно для человекообразных обезьян в борьбе за

этологическое доминирование. Очевидно, в человеческом обществе мы име-

ем отзвук давних эпох («встречают по одежке»). Этологический характер

демонстрационной потребности кажется очевидным — «провожают-то по

уму», но имидж респектабельности невольно запечатлевается в сознании.

Компенсаторные потребности, очевидно, могут быть осознанными, как

в примере с повышением спроса на товары, и неосознанными, подсозна-

тельными. Примером такой потребности служит комнатное цветоводство

и содержание домашних животных как компенсация некогда имевшейся

потребности труда в растениеводстве и животноводстве.

В приложении к человеку не следует отрывать биологическое, или ин-

стинктивное, от воспринятого в ходе социализации. Ряд потребностей воз-

никает в ходе ранневозрастного запечатления или даже закодирования

наследственно, что отметил еще в 1958 г. И. И. Шмальгаузен, и продолжает

служить предметом обсуждения

2

. В ходе анализа, как сказано выше,

приходится искусственно расчленять комплекс потребностей человека, по

мня при этом, что он един. Именно так — чисто методически — можно

различить две группы потребностей: материально-энергетические и инфор-

мационные.

Последней группе — информационным потребностям — особенно не

повезло в том смысле, что их нередко относят ко вторичным, а не элемен-

тарным. С другой стороны, о познавательных, эстетических, «духовных»

1

Foa U., Foa E. Measuring quality of life: can it help solve the ecological crisis?//Int.

J. Environ. Stud. 1973. V. 5. № 1. P. 21.

2

S о r a n V., F i 1 i p a s e u • Al. Genifondul carpatin si problema conservarii lui//Ocrote-

rea natur. 1975. 19. № 1. P. 11 — 15.

300

потребностях написано очень много, и вопрос достаточно запутан. Тот

факт, что лишение человека адекватной информации приводит к орга-

ническим заболеваниям, говорит о первичности информационных потреб-

ностей. Они, безусловно, различны в зависимости от исторического момен-

та, возраста и всех прочих качественно-количественных, пространствен-

ных и временных характеристик человека, но их едва ли можно рассматри-

вать вне приведенной выше матрицы-модели человека. Информационная

составляющая есть в любом из объектов и явлений внешнего мира, а в ис-

кусстве, как и в труде, заложена одна и та же основа: потребление готового

заменяется созданием нового.

Любые произведения искусства можно рассматривать как информаци-

онную модель (изобразительную, звуковую и т. д.) объективно существую-

щего. Это объективная основа реализма, его потребности для людей.

Стремление к изобретению нового, а не моделированию имеющегося, при-

водит к новым веяниям «надреалистического» отображения. В данном слу-

чае это компенсация некоторого чувственного неудовлетворения потреб-

ностей. Например, оглушающая музыка, вызывающая резонанс клеточной

протоплазмы и состояние звукового опьянения — «эстетическая» вредная

потребность, фактически не отличающаяся от «потребности» в алкоголе,

наркотиках и т. д.

Информационные потребности составляют мир, изучаемый экологией

культуры и экологией духа как ее составной части. Наиболее сложен воп-

рос о соотношении исторически сложившейся материальной и духовной

артеприродной среды с вводимыми новациями. Традиционные ценности

очень актуальны, но и мир вещей меняется достаточно быстро. Необходим

чуткий баланс исторически закрепленного и нового с тем, чтобы не разви-

валась ностальгия. Иначе возникают крайний национализм, агрессивность

и другие черты, хотя относимые к общественным порокам, но самим обще-

ством и порождаемые.

Эстетика мира зависит от культурного развития человека, степени его

информированности, детского запечатления природного и культурного раз-

нообразия. Появление телевизора и кино, вообще расширение зрительного

кругозора людей создает широкое поле выбора, стирая многие границы,

ранее бывшие очень четкими.

Видимо, эстетическую потребность как таковую в системе нужд челове-

ка выделить вообще невозможно. Это сложный комплекс необходимой че-

ловеку прямой и компенсаторной информации элементарного и вторичного

характера. Именно поэтому психологи не могут договориться об истоках

эстетических потребностей, их формировании. В нашей схеме потребностей

человека материально-энергетические и информационные факторы как не-

отрывные друг от друга рассматриваются в единстве.

Справедливости ради нужно сказать, что в системе социально-психоло-

гических представлений о теории творчества как субъективизированного

отражения внешнего мира, и особенно при противопоставлении информа-

ционных потребностей вещественно-энергетическим, эстетическая потреб-

ность реальна и заслуживает особого анализа как утонченное восприятие

отдельных сторон информации. Однако такой ракурс восприятия едва ли

жизненно необходим любому «среднему» человеку. Эстетическая потреб-

ность обогащает личность, облагораживает ее, делает ее стремления не-

объятно великими (в смысле величия, а не величины), но это уже особый

срез духовной жизни человека, фактически за пределами обычных жиз-

ненных нужд. О нем читатель с большой полнотой может узнать из книги,

вышедшей около 15 лет назад в издательстве «Наука»

1

.

'Джидарьян И. А. Эстетическая потребность. М.: Наука, 1976. 191 с.

301

Возвращаясь к классификационному перечню потребностей, к которому

мы добавили еще два критерия — информационно-вещественный (вещест-

венно-энергетические и информационная составляющая потребностей)

и прямого или компенсационного характера и, таким образом, критериев

деления стало 13, проанализируем весь список. При этом стоит вспомнить

также и старую классификацию американского психолога А. Маслоу

1

(Маслова) иерархии насущности потребностей: а) физиологические

и сексуальные, б) в безопасности и стремлении к порядку, в) социальные —

в группе и одобрении (принадлежности и любви), г) престижные — в

уважении «значимых других» (престиже, самоуважении) и д) духов-

ные — в самовыражении и повышении социального статуса. Итого 14 кри-

териев.

Характер и природа возникновения — тот принцип, который положен

нами в основу выделения системных секторов потребностей. Они подробно

будут разобраны ниже. Деление на материальные и духовные потребности

мы предлагаем заменить с нашей точки зрения более емкими и адекват-

ными понятиями вещественно-энергетических и информационных потреб-

ностей. Экономическая количественная определенность может быть отне-

сена лишь на счет экономического сектора потребностей, и этот критерий

не может служить основой классификации потребностей в целом. Признак

конкретизации кажется очень сомнительным. Деление на конкретные бла-

га (в пище, одежде,..., культуре, информации и т. д.) и некие абстрактные

блага, выступающие как обобщение или сумма этих конкретных потреб-

ностей

2

, возможно лишь для отдельных целей анализа, но как систематиче-

ский критерий не годится из-за разноуровневого подхода. Фактически

любое объединение частностей делается на этом принципе. Степень удов-

летворенности — совершенно иной срез, зависящий от внешних причин,

а не от внутреннего механизма сложения потребностей. Это уже количе-

ственная их характеристика, а не качественный анализ. То же следует

сказать и о критерии настоятельности. Деление по объектам практически

повторяет другие классификации (прежде всего, группы 1 и 2 в приведен-

ном выше перечне Л. Я- Барановой). Степень активности вновь количест-

венный показатель. Естественно, что насущные потребности более активны,

чем менее насущные, но вместе с тем, активность самого человека в удов-

летворении своих потребностей — совсем иной количественный показатель,

особый вектор, едва ли вообще имеющий прямое отношение к классифика-

ции его потребностей. Можно говорить о рациональных и ирррациональ-

ных, или «псевдопотребностях». Однако в индивидуальном плане послед-

ние одновременно имеют компенсаторный характер, хотя и могут вести

к разрушению организма и личности. Возникновение их имеет социальную

подоплеку. Такой же характер носит и оценка степени иррациональности.

При этом вновь суждение оказывается количественным и лишь через

него качественным. Например, наркотики — вреднейшая псевдопотреб-

ность, но их использование в медицине — нормальная рациональная по-

требность. Все зависит от количества, места, цели и способа использова-

ния. Мы же не говорим о чае и кофе как о псевдопотребности, хотя потреб-

ляем с ними кофеин. Если же это потребление становится невропатологи-

ческой зависимостью с ростом дозы потребления, то можно говорить о

возникновении разрушающей здоровье псевдопотребности.

Сложнее вопрос об индивидуальной и групповой потребности в пред-

1

Maslow A. H. Motivation and personality. N.-Y., 1954, 1970.

2

Мочалов Б. М. Товарное обращение в эпоху коммунистического строительства.

М.: Изд-во МГУ, 1965. С. 101 — 102.