Повзун С. Важнейшие синдромы: патогенез и патологическая анатомия

Подождите немного. Документ загружается.

этом статистически достоверного отличия массы печени у умерших

с сердечным и легочным типами ТС нет. Было бы естественным

ожидать, что увеличение массы печени должно быть связано с повы

шенным кровенаполнением органа, однако такой зависимости не

найдено.

Отсутствие связи между массой печени и удельным объемом эрит

роцитов в ней может быть отчасти объяснено значительной гемоди-

люцией, обусловленной, в первую очередь, интенсивной инфузионной

терапией. Положительный гидробаланс в отдельных наблюдениях

достигал 4-6 л. Гематокрит в день смерти составлял 31 ±1%, колеблясь

в пределах от 16 до 49% с высоким коэффициентом вариации 73%.

В известной мере пониженная гемоконцентрация также могла быть

связана с анемией, обусловленной основным заболеванием или непол

ностью восполненной интраоперационной кровопотерей. Поскольку

при данных обстоятельствах параллелизм между кровенаполнением

ткани и удельным объемом эритроцитов в ней утрачивается, то и ут

рачивается статистическая связь между удельным объемом эритроци

тов и массой печени.

При гистологическом исследовании всегда имеет место различной

степени выраженности зернистая дистрофия гепатоцитов. В препара

тах с поставленной в них ШИК-реакцией отмечается выраженное

снижение содержания гликогена в гепатоцитах, при этом в наших

наблюдениях значительные объемы гликогена были сохранены лишь

у 16% умерших, у 23% имелось умеренное снижение его содержания,

у 25% — значительное, а у 36% умерших гликоген в гепатоцитах от

сутствовал полностью.

Установлено, что содержание гликогена связано с падением пока

зателей центральной гемодинамики в финале заболевания. Эффектив

ная перфузия печени возможна при систолическом АД, превышаю

щем 80 мм рт. ст. (Повзун С.А., 1990), поэтому содержание гликогена

в гепатоцитах сравнивали с продолжительностью периода гипотензии

с уровнем систолического АД, равным 80 мм рт. ст. и ниже. Выявлена

умеренная обратная связь между этими двумя показателями (p

xv

= — 0,45;

Р < 0,05) то есть чем длительнее был период гипотензии, тем меньше

гликогена оставалось в гепатоцитах.

Некротические изменения гепатоцитов практически не встреча

лись, за исключением 4 наблюдений. В этих наблюдениях продолжи

тельность гипотензивного периода с систолическим АД 80 мм рт. ст.

и ниже составила соответственно 15, 17, 21 и 27 часов, при этом в пе

322

чени выявлялись зональные некрозы в III зоне печеночных ацинусов,

прилежащей к центральным венам («центролобулярные некрозы»),

местами приобретавшие характер мостовидных. Клетки синусоидной

выстилки при этом в зонах некроза во всех наблюдениях были сохра

нены.

Описанные рядом авторов некрозы гепатоцитов, наблюдаемые

в эксперименте, связываются ими с нарушением тока крови по сину

соидам из-за развития ДВС-синдрома (Asher E.F. et al., 1983). Возмож

но, что отсутствие распространенных некрозов гепатоцитов у больных

с SIRS связано именно с тем обстоятельством, что данный синдром

не встретился нам ни в одном наблюдении.

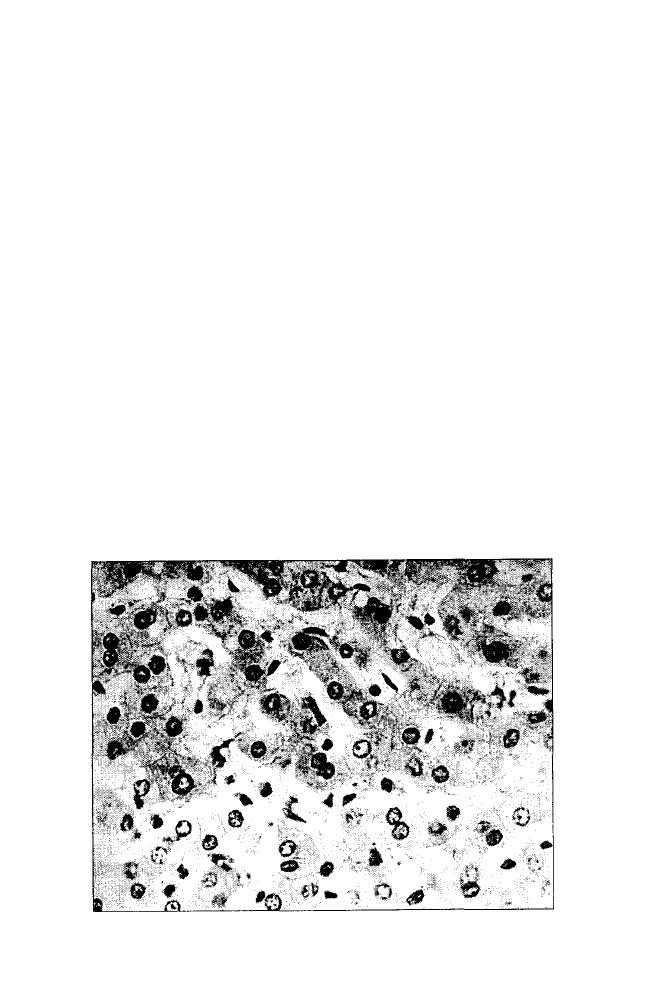

Характерными для SIRS являются тинкториальные свойства ядер

гепатоцитов. Во всех без исключения наблюдениях в срезах, окрашен

ных гематоксилином и эозином, в гепатоцитах преобладают светлые

ядра, как правило, с четко определяемым ядрышком (рис. 5.13).

В отличие от умерших с SIRS у погибших во время боевых дейст

вий в Афганистане военнослужащих, проживших после ранения не

более 2 часов, а также в биоп гатах печени у пострадавших в условиях

Санкт-Петербурга с тяжелой механической травмой (контроль I) ядра

гепатоцитов практически сплошь были гемноокрашенными. Темные

ядра в гепатоцитах преобладали и у 40 умерших от различных забо-

Рис. 5.13. Преобладание светлых ядер в гепатоцитах при SIRS

323

леваннй в клиниках академии (контроль II). Различия по этому при

знаку между умершими с SIRS и обеими контрольными группами

были достоверны (р< 0,05), а между контролем I и контролем II от

сутствовали.

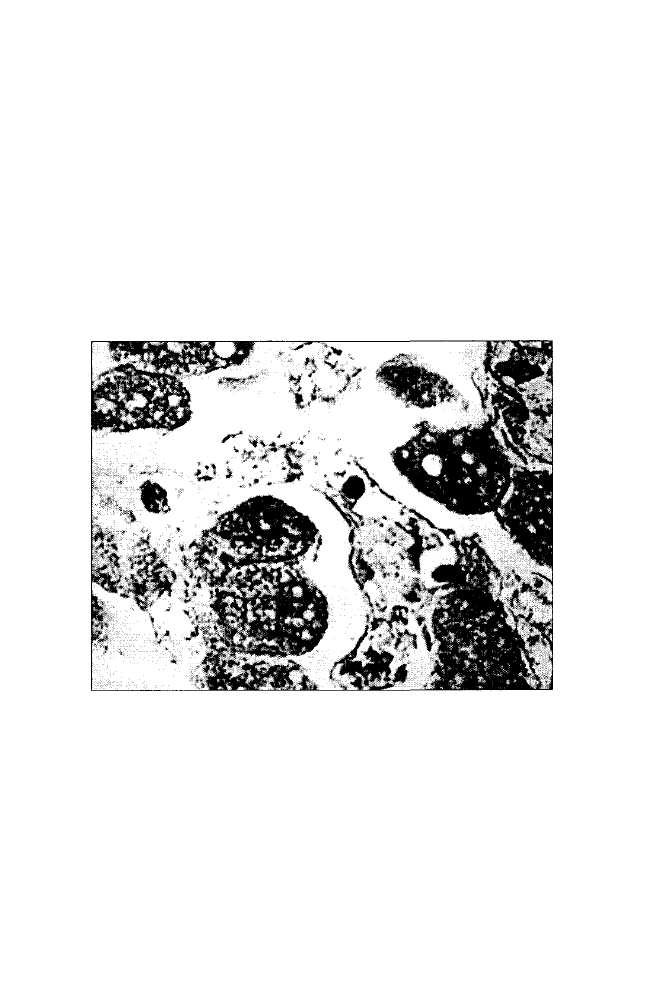

При исследовании микропрепаратов в поляризованном свете нами

обнаружено явление «свечения» ядер гепатоцитов при SIRS, ранее не

описанное в литературе (рис. 5.14), встретившееся в 74% наблюдений.

Ни в одном из наблюдений не «светились» абсолютно все ядра, а толь

ко большая или меньшая их часть. У умерших без признаков SIRS,

взятых в качестве группы контроля, этот феномен был отмечен толь

ко в 4 наблюдениях, в 3 из которых у умерших был ревматический

сочетанный митрально-аортальный порок сердца, а у 1 — врожденный

порок сердца в виде аорто-легочной фистулы. Ни с одним из клини

ческих и морфологических признаков этот феномен не коррелировал,

хотя он чаще наблюдался у умерших с легочным типом ТС.

Рис. 5.14. Анизотропия в ядрах гепатоцитов при SIRS.

Поляризационная микроскопия

Следует указать, что «свечение» ядер в различных наблюдениях, а

также в пределах одного и того же среза было качественно неоднород

но. Как правило, ядро в поляризованном свете выглядело равномерно

светлым. «Светящиеся» участки часто также имели форму неправиль

ной звезды с разным количеством лучей. Реже в ядре «светилась»

324

только зона глыбчатого вещества. Помимо гепатоцитов, при SIRS

изредка наблюдалось «свечение» ядер отдельных ЗРЭ, отдельных

клеток эпителия желчных проточков и совсем редко — ядер стромаль-

ных клеток и лимфоцитов, инфильтрирующих перипортальную соеди

нительную ткань.

При изучении в поляризованном и обычном свете неокрашенных

распарафинированных и заключенных в бальзам срезов оказалось, что

в ядрах «светится» глыбчатое вещество, располагающееся в ядре вдоль

кариолеммы. «Светящиеся» ядра можно было видеть в нативном сре

зе, в отличие от других ядер, так как это вещество имело естественную

светло-сиреневую окраску (при использовании в микроскопе стандарт

ного сине-фиолетового светофильтра). Кстати, в замороженных срезах

этот феномен отсутствует, но если те же фрагменты печени залить

в парафин, то в полученных срезах он обнаруживается.

Более значительным изменениям, чем гепатоциты, при SIRS ока

зываются подвержены ЗРЭ. Если в норме они практически не заметны

и неотличимы от эндотелиоцитов, то при SIRS они увеличиваются

в размерах, набухают и становятся различимыми (рис. 5.15).

В срезах, в которых была поставлена ШИК-реакция, в большинстве

наблюдений цитоплазма ЗРЭ оказывается ШИК-положительной,

причем выраженность ШИК-реакции в ЗРЭ и в гепатоцитах не сов-

*

4 ' '■

щ£А

г

■

:

-

:

> ■ '* •

I 4 A'.- v '

■

§ &

*

Ивь

л

• 6?

йШ, # '

Ъ* .

Л- Jk-y

Рис. 5.15. Набухший звездчатый ретикулоэндотелиоцит

в синусоиде печени

325

падала. Существует мнение (Сидорин B.C., 1993), что в ряде случаев

набухание Мф может иметь ятрогенный характер и быть связанным

с инфузионной терапией и, в частности, с введением больших объемов

декстранов. Мы проверили гипотезу о том, что, возможно, ШИК-по-

ложительная реакция ЗРЭ также является следствием лекарственной

терапии, однако подтверждения эта гипотеза не нашла. Положитель

ная ШИК-реакция наблюдалась не только в случаях, где применялись

декстраны, но и там, где они не применялись, и даже в случаях, где

лекарственная терапия в силу различных обстоятельств вовсе не осу

ществлялась, как это имело место в приводимом ниже примере.

Больная А-ва, 62 лет, страдавшая в течение ряда лет хроническим

язвенным колитом, в тяжелом состоянии была доставлена в больницу,

где у нее был диагностирован разлитой перитонит на почве перфора

ции полого органа. Несмотря на настойчивые требования врачей и

сына, от операции и госпитализации отказалась и уехала домой. Через

7 часов родственниками на такси была доставлена в агональном состоя

нии в приемное отделение Военно-медицинской академии, где сконча

лась через 20 минут. На вскрытии у умершей больной была обнаружена

перфорация сигмовидной кишки каловым камнем, разлитой перитонит.

При гистологическом исследовании печени отмечалась ШИК-положи-

тельная реакция в ЗРЭ, которая была более выражена, чем в гепато

цитах. Никакой инфузионной терапии больной не проводилось.

Помимо набухания ЗРЭ, во всех без исключения наблюдениях

неизменно отмечается их вакуолизация и десквамация в просвет си

нусоидов.

Вакуолизация и десквамация ЗРЭ не является артефактом, ее вы

раженность не зависит от срока, прошедшего с момента смерти до

момента вскрытия умершего и фиксации ткани. Это явление также

не связано с длительностью SIRS. Выявлена связь между количеством

«светящихся» в поляризованном свете ядер гепатоцитов в 1 кв. см

среза ткани печени и количеством вакуолизированных и десквамиро-

ванных ЗРЭ на той же площади. У умерших, у которых наблюдалось

«свечение» ядер гепатоцитов, количество вакуолизированных и де-

сквамированных ЗРЭ составило 92±8 в 1 кв. см площади среза, что

достоверно отличается (р = 0,01) от аналогичного показателя в тех на

блюдениях, где «свечения» не наблюдалось, — 68 ± 6 в 1 кв. см. При

сердечном типе ТС количество вакуолизированных и десквамирован-

ных ЗРЭ в 1 кв. см было достоверно выше, чем при легочном типе

(115 ± 15 против 73 ±11; р=0,01). Это свидетельствует, на наш взгляд,

326

о том, что сердечный тип ТС развивается при более тяжелых формах

SIRS.

Следует также отметить, что количество вакуолизированных и

десквамированных ЗРЭ не коррелировало с выраженностью ШИК-

реакции в этих клетках.

Помимо указанных изменений, в 38% наблюдений нами было от

мечено такое явление, как расширение пространств Диссе (рис. 5.16),

которое отдельными авторами (Войно-Ясенецкий М.В., 1970) рассмат

ривается как артефакт. Описание данного явления, в частности при

SIRS, связанном с экспериментальным перитонитом, встречается в от

дельных работах (Кауфман О.Я. с соавт., 1987), однако при этом

не проводятся клинико-морфологические сопоставления, поэтому ему

не придается практически никакого значения.

Рис. 5.16. Расширение пространств Диссе в синусоидах печени

Расширение пространств Диссе не является артефактом. Выражен

ность этого явления не зависит от срока, прошедшего с момента смер

ти до момента вскрытия умершего и фиксации ткани: в наблюдениях

с расширением пространств Диссе и без расширения эти сроки досто

верно не отличались. Корреляции между этими двумя показателями

также не обнаружено. Это явление не может быть связано с аутолизом,

при котором самым ранним изменением бывает десквамация эпителия

желчных проточков.

327

Расширение пространств Диссе сопровождается истончением пе

ченочных балок, в первую очередь в III зонах печеночных ацинусов,

прилежащих к центральным венам. Так, средняя толщина печеночных

балок при наличии расширенных пространств Диссе составила 0,65 ±

0,09х 10'

2

мм, а без расширения этих пространств — 0,90 ± 0,08 х 10'

2

мм

(р<0,05). По сравнению с умершими без явлений SIRS, где средняя

толщина печеночных балок составила 0,95±0,10х10“

2

мм, у умерших

с расширением пространств Диссе также имелось достоверное отличие

(р < 0,05). Очевидно, что истончение печеночных балок не может быть

связано с атрофией печени, поскольку последняя в такие короткие

сроки не развивается. Не может оно быть связано и с особенностями

фиксации ткани, которая во всех случаях была стандартной.

Наряду с расширением пространств Диссе практически в тех же

наблюдениях за единичными исключениями наблюдался отек пери-

портальной соединительной ткани с визуализацией в ней лимфати

ческих капилляров, а также отек и расширение лимфатических сосу

дов в капсуле печени. Между выраженностью отека перипортальной

ткани с расширением в ней лимфатических капилляров и степенью

расширения пространств Диссе обнаружена умеренная положительная

связь (р

ху

= 0,65; р< 0,0000), что также отвергает возможность арги-

фициального возникновения расширения этих пространств, посколь

ку, если еще можно допустить возможность артифициального разво-

локнения соединительной ткани, то возможность артефакта в виде

расширения лимфатических сосудов нереальна.

Более того, обнаруженная связь позволяет говорить о расширении

пространств Диссе как об их отеке. Многие неверно полагают, что

в пространствах Диссе существует обоюдонаправленный ток плазмы,

обеспечивающий доставку различных веществ (главным образом,

подлежащих разрушению) к гепатоцитам и отток от них в синусоиды

веществ, синтезированных гепатоцитами «на экспорт». На самом деле

показано (Cowley R.A. et al., 1982), что поступление веществ к гепато

цитам происходит по описанному выше механизму, а отток синтези

рованных печенью веществ — из пространств Диссе в лимфатические

капилляры. Лимфатические капилляры в тканях, и в частности в тка

ни печени, в норме не видны и становятся заметными только при

лимфостазе.

Лимфостаз в печени может быть связан либо со сдавлением лим

фатических сосудов в области ворот печени, либо с повышением

давления в грудном лимфатическом протоке, что возникает при повы

328

шении центрального венозного давления. Действительно, в наших

наблюдениях установлена прямая корреляционная связь между рас

ширением (отеком) пространств Диссе и показателями центрального

венозного давления в день смерти.

Связь отека пространств Диссе с нарушением деятельности сердца

иллюстрируется и тем фактом, что у умерших с сердечным типом

терминального состояния этот отек встречался достоверно чаще

(р < 0,05).

Изменения микроциркуляции в печени при SIRS характеризова

лись в подавляющем большинстве наблюдений наличием стазов и

сладжей эритроцитов. Вместе с тем в отличие от описаний многочис

ленных экспериментов с введением животным БЭ или моделирования

у них тяжелой гнойной инфекции ни в одном наблюдении нам не

встретились изменения, которые бы можно было расценить как про

явление ДВС-синдрома. Можно было бы предположить, что это отли

чие связано с использованием антикоагулянтов и дезагрегантов, ши

роко применяемых в хирургических клиниках Военно-медицинской

академии в комплексе с другими препаратами при лечении больных

с гнойными процессами, однако этот синдром отсутствовал также и в

наблюдениях, где больным не проводилось лечение с использованием

этих средств или вообще не проводилось лечение, что ставит под со

мнение эту гипотезу. Надо полагать, что, наиболее вероятно, речь идет

о неадекватности условий экспериментов реальной картине в организ

ме больного с SIRS. В большинстве экспериментов животным вводи

лись значительные дозы БЭ одномоментно, что может вызывать вы

раженную активацию свертывающей системы крови.

При анализе полученных данных в первую очередь обращает на

себя внимание относительная сохранность гепатоцитов, несмотря на

тяжелый характер SIRS, которая становится понятной, если принять

во внимание, что мишенью для БЭ в печени являются ЗРЭ, но не

гепатоциты (Сгешег N., Watson D.W., 1957). Действительно, практи

чески во всех наблюдениях тяжесть повреждения гепатоцитов ограни

чивалась лишь явлениями зернистой дистрофии, сопровождающейся

очень умеренным повышением активности в крови печеночных транс-

аминаз. Как нами показано ранее (Повзун С.А., 1990), гиперфермен-

темия связана не столько с некрозами гепатоцитов, сколько с просачи

ванием (“leakage”) ферментов за пределы клеток в связи с повышенной

проницаемостью мембран при дистрофии. Умеренность гиперфермен-

темии, которая никогда не достигала таких величин, как, например,

329

при кровопотере и травматическом шоке (Повзун С.А., 1990), являет

ся, на наш взгляд, с одной стороны, показателем умеренности дистро

фических изменений, а с другой стороны, показателем того, что эти

дистрофические изменения не возникают в терминальном периоде,

поскольку максимальные цифры активности ферментов отмечались

далеко не только в финале заболевания. Это согласуется с данными

О.Я. Кауфмана с соавт. (1987), наблюдавшими в печени у животных

с экспериментальным перитонитом зернистую дистрофию гепатоци

тов в различные сроки, начиная с 8 часов и заканчивая 3 сутками

с начала эксперимента.

В отличие от некоторых авторов (Balis J.U. et al., 1978; Constan

tinides P., 1984; Shibayama Y., 1987), отмечавших некрозы гепатоцитов

в экспериментах с БЭ, мы обнаружили обширные некрозы только в не

скольких наблюдениях, где отмечалось падение систолического АД

ниже 80 мм рт. ст. на протяжении 3 часов и более. Это свидетельствует

о том, что возникновение таких некрозов связано с нарушением пер

фузии печени, а не с воздействием каких-либо веществ на гепатоциты

при SIRS, и может наблюдаться при любых состояниях, сопровожда

ющихся выраженной артериальной гипотензией (Повзун С.А., 1990).

Такого рода несоответствие полученных данных и эксперименталь

ных наиболее вероятно связано с тем, что в экспериментах, эндоток

семия, как правило, моделируется одномоментным введением в кро

вяное русло БЭ, что неизбежно должно вести к падению системного

АД и приводить к так называемому эндотоксиновому шоку. Если при

этом регистрировать у животного системное АД и отбросить все те

изменения, которые связаны с шоковым нарушением гемодинамики,

то полученные данные, вероятно, будут мало отличаться от наших.

В той же мере эти утверждения представляются справедливыми и

в отношении исчезновения из гепатоцитов гликогена. Содержание

гликогена в них не связано с SIRS: явления SIRS в наших наблюде

ниях были настолько тяжелыми, что больные умерли, однако во мно

гих случаях гликоген в гепатоцитах был в значительной мере, а иногда

и полностью, сохранен. Его содержание не коррелировало с такими

выявленными показателями SIRS в печени, как количество десквами-

рованных ЗРЭ и количество «светящихся» в поляризованном свете

ядер гепатоцитов в 1 кв. мм площади среза. С другой стороны, выяв

лена обратная связь количества гликогена в гепатоцитах с продолжи

тельностью периода гипотензии с систолическим АД 80 мм рт. ст. и

ниже, что является еще одним доказательством того, что исчезновение

330

гликогена из печеночных клеток связано в наших наблюдениях с цир

куляторной гипоксией, а не непосредственно с SIRS.

Исчезновение гликогена из клетки при гипоксии является той

«точкой невозврата» (“point of no return”), после которой резервы

выживаемости клетки, определяемые возможностью анаэробного гли

колиза, оказываются исчерпанными, и дистрофические изменения

перерастают в некротические (Повзун С. А., 1990). Вместе с тем полное

отсутствие гликогена в гепатоцитах встретилось гораздо чаще, чем их

некрозы. Это связано с тем, что выраженная гипотензия наблюдалась,

как правило, в финале заболевания, и некротические изменения гепа

тоцитов во многих случаях не успели «созреть», чтобы быть заметны

ми в световом микроскопе.

В отличие от вышеописанных дистрофических изменений, как

выяснилось, характерным для SIRS является «свечение» ядер гепато

цитов в поляризованном свете. Это «свечение» связано с появлением

в кариоплазме глыбчатого вещества, имеющего в нативных срезах

естественную светло-сиреневую окраску. В связи с обнаруженным

явлением возникли три вопроса: 1) является ли оно характерным для

SIRS? 2) что «светится»? и 3) с чем это явление может быть свя

зано?

На первый вопрос ответ, как мы полагаем, может быть вполне од

нозначным: наличие этого явления при SIRS и отсутствие его в кон

трольных группах свидетельствует о характерности этого явления для

SIRS. При этом следует учитывать, что «свечение» многочисленных

ядер гепатоцитов в поляризованном свете всегда является признаком

SIRS (за исключением ревматических и врожденных пороков сердца,

где это явление также встречается и требует отдельного исследования),

но не во всех случаях SIRS, а в наиболее тяжелых, отмечается «све

чение».

На второй вопрос можно ответить лишь предположительно, по

скольку для его решения требуются электронномикроскопические и

ультрагистохимические исследования, для проведения которых имев

шийся в нашем распоряжении материал не был пригоден. Вероятным

представляется предположение о том, что при тяжелых формах SIRS

в ядрах могут иметь место изменения пространственной структуры

хроматина. Эта гипотеза согласуется с данными, которые приводят

R.R. White с соавт. (1973). Сравнивая изменения в гепатоцитах при

экспериментальных эндотоксиновом шоке и кровопотере, они обрати

ли внимание на такой дифференциально-диагностический признак,

331