Коваленко В.Н. Руководство по кардиологии

Подождите немного. Документ загружается.

СЕКЦИЯ 9

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИБС

720

__________

Q

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

ния количества рестенозов при широком спектре

поражений коронарных артерии.

Исследование: многоцентровое двойное сле-

пое рандомизированное.

Популяция больных: пациенты с единичными

впервые возникшими поражениями коронарных

артерий. Сужение просвета <100%; длина стено-

зов 10–28 мм; диаметр пораженных сегментов

коронарных артерий 2,5–3,75 мм. Больных с по-

ражением ствола левой коронарной артерии и

острым ИМ в исследование не включали.

Конечные точки: повторная реваскуляриза-

ция в стентированных сосудах в течение 9-ме-

сячного наблюдения, тяжелые побочные реак-

ции со стороны сердца, количество бинарных

рестенозов.

Выводы: имплантация стентов, элютинирую-

щих паклитаксел, достоверно уменьшало коли-

чество ангиографических и клинических ресте-

нозов. Результат подтвержден во всех подгруппах

исследования.

Приведенные исследования легли в основу

классификации пользы и эффективности перку-

танных коронарных вмешательств при различ-

ных формах ИБС. В классификации рассматри-

ваются такие критерии, как классы рекоменда-

ций и уровни доказательности (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Критерии классов рекомендаций и уровней

доказательности

Классы ре ко мендаций

I Доказательства и/или общее согласие с тем, что

данная диагностическая процедура или вид лече-

ния являются успешными, полезными и эффек-

тивными

II Противоречивые доказательства и/или расхо-

ждение во мнении об эффективности или пользе

данного метода

IIa Преобладание доказательств (мнений) в пользу

эффективности данного метода

IIb Польза и эффективность метода недостаточно

хорошо определена на основании доказательств

или мнений

Уровни доказательности

A Данные, полученные от большого количества

рандомизированных клинических исследований

или на основании метаанализа

B Данные, полученные от одного рандомизиро-

ванного или нескольких нерандомизированных

исследований

C Согласие во мнении экспертов и/или данные,

полученные от малых или ретроспективных ис-

следований, или же от регистров

Оценка результатов интервенционного лече-

ния ИБС проводится во многих исследованиях

(в том числе и мегаисследованиях) и метаана-

лизах. Многие исследования завершены, их ре-

зультаты опубликованы, однако в настоящее

время большое количество исследований еще

не завершено. Особенный интерес для интер-

венционных кардиологов представляют резуль-

таты проводимых мегаисследований, в которых

определяется эффективность и безопасность им-

плантации элютинг-стентов. Как отмечается в

рекомендациях Европейского общества кардио-

логов, результаты этих исследований должны су-

щественно расширить показания к применению

интервенционных методов лечения при таких

поражениях коронарных артерий, стентирование

которых может привести к неблагоприятным ис-

ходам. К таким поражениям относят поражения

коронарных артерий малого диаметра, длинные

поражения, коронарный атеросклероз у больных

сахарным диабетом и некоторые другие. Особый

интерес представляют собой исследования, по-

священные интервенционному лечению пора-

жений ствола левой коронарной артерии, неза-

щищенного шунтом.

АППАРАТУРА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ,

ПРИМЕНЯЕМЫЕ

ПРИ ИНТЕРВЕНЦИОННОМ

ЛЕЧЕНИИ ИБС

Интервенционные методы лечения коронар-

ного атеросклероза за последние несколько де-

сятилетий существенно упрочили свои позиции

в ряду других методов лечения этой патологии.

Этому способствовало развитие новых эффек-

тивных технологий интервенционной кардиоло-

гии, в частности стентов, а также стентов, элю-

тинирующих лекарственные вещества. В то же

время два главных принципа интервенционных

процедур — рентгеновский контроль и приме-

нение катетерной техники — остаются неизмен-

ным атрибутом этих процедур.

АНГИОГРАФИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА

Ангиографические установки, используемые в

инвазивной кардиологии, состоят из нескольких

основных компонентов: рентгеновской трубки,

генератора, электронно-оптического преобра-

зователя (усилителя изображения), оптической

системы распределения светового потока, систем

записи и воспроизведения изображения (рис. 1.1).

Совершенствование ангиографической аппарату-

ры, обусловленное бурным развитием инвазивных

катетеризационных методов лечения различных

сосудистых заболеваний, не повлияло на прин-

ципы получения изображения. Новые технологии

Q

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

__________

721

СЕКЦИЯ 9

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИБС

производства улучшили характеристики компо-

нентов ангиографических установок, а примене-

ние цифровой записи значительно повысило ка-

чество ангиограмм, вследствие чего расширились

возможности их анализа.

Рис. 1.1. Устройство ангиографической рентге-

новской установки

Рентгеновское излучение и его преобразование

в поток световых лучей (рентгеновские

трубки, генераторы и электронно-оптические

преобразователи)

Во всех современных рентгеновских установ-

ках радиационное излучение образуется по ме-

тоду, открытому в конце XIX ст. Рентгеном. Об-

разование радиационного излучения происходит

в рентгеновской трубке (рис. 1.2а), содержа-

щей положительно заряженный вольфрамовый

электрод (анод), «бомбардируемый» электрона-

ми, исходящими из отрицательно заряженного

электрода (катода). Электроны, проходя от ка-

тода к аноду в электрическом поле, разгоняют-

ся до больших скоростей и, попадая на анодную

пластинку, взаимодействуют с атомами вольфра-

ма, производя рентгеновские лучи: во время про-

хождения через плотные положительно заряжен-

ные атомы вольфрама электроны резко теряют

скорость; при этом энергия торможения преоб-

разуется в поток рентгеновских фотонов.

Скорость, с которой электроны атакуют воль-

фрамовый анод, зависит от разности потенциалов

между электродами. В рентгеновских трубках,

применяемых в ангиографии, эта разность по-

тенциалов должна составлять 60–120 тыс. В (60–

120 кВ потенциалов; кВп). Уровень энергии рент-

геновских фотонов также определяется разностью

потенциалов и измеряется в килоэлектронвольтах

(кэВ). Пик разности потенциалов между электро-

дами рентгеновской трубки соответствует макси-

мальной энергии рентгеновских фотонов в луче.

Объем электронного потока между катодом и ано-

дом определяет количество продуцируемых рент-

геновских фотонов и измеряется в миллиамперах

(мА). В ангиографической аппаратуре использу-

ется принцип пульсирующего образования рент-

геновских лучей с короткой (несколько миллисе-

кунд) экспозицией, что соответствует времени от-

крытия створок кинокамеры, которое определяет

экспозицию каждого кадра кинофильма.

Рис. 1.2. Устройство рентгеновской трубки: а) прос-

тейшая рентгеновская трубка; б) рентге-

новская трубка с вращающимся анодным

диском

Катодный электронный поток фокусируется

на малую зону анода (фокусное пятно), из кото-

рой исходит поток рентгеновских фотонов. При

сравнительно больших размерах фокусного пятна

контуры исследуемого объекта определяются не-

четко, что значительно ухудшает качество ангио-

грамм. Однако уменьшение размера фокусного

СЕКЦИЯ 9

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИБС

722

__________

Q

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

пятна путем простого сужения пучка электрон-

ного потока невозможно. Известно, что при по-

падании электронов на анод выделяется большое

количество тепла и, несмотря на высокую темпе-

ратуру плавления вольфрама, малый размер фо-

кусного пятна при той высокой интенсивности

работы трубки, какую требует ангиография, при-

ведет к плавлению анода. Для того чтобы этого не

произошло, анод укрепляют на диске, который

вращается с такой скоростью, при которой каж-

дый следующий импульс попадает на другую точку

анода. Скорость вращения диска при этом долж-

на превышать 10 000 оборотов в 1 мин. Для того

чтобы соотношение между истинным и эффек-

тивным фокусным пятном было оптимальным,

анодную пластинку устанавливают под углом к

потоку электронов (рис. 2б). В ангиографических

трубках определяют два диаметра эффективной

площади фокусного пятна — малый и большой

(соответственно 0,6 и 0,9 мм). Мощность рентге-

новской трубки должна соответствовать размерам

фокусного пятна: 40 кВт — для малого фокусного

пятна и 80 кВт — для большого.

Еще одной важной характеристикой рент-

геновской трубки является ее способность со-

хранять и рассеивать тепло. Этот показатель

измеряется в тепловых единицах (кВп/мA/c).

В современных ангиографических установках

применяют керамические или графитовые рент-

геновские трубки, которые способны выдержи-

вать большие тепловые нагрузки, что повышает

срок эксплуатации таких трубок и оправдывает

их высокую стоимость.

Оптимальные характеристики рентгеновских

трубок, которые применяют в инвазивной кар-

диологии, приведены в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Характеристика рентгеновских трубок

ангиографических установок

Характеристика

Значе-

ние

Размер фокусного пятна, мм

малый 0,5

большой 1

Мощность рентгеновской трубки, кВт

для малого пятна 40–60

для большого пятна 80–100

Анодные характеристики

Углы, °

для малого пятна 7

для большого пятна 7

Тепловая мощность, тепл. ед. 700 000

Степень охлаждения (макс.), тепл. ед./мин 150 000

Характеристика корпуса трубки

Тепловая мощность, тепл. ед. 1 750 000

Степень охлаждения системы

Циркуляция жидкости (макс.), тепл. ед./мин 150 000

Генераторы ангиографических установок вы-

полняют несколько важных функций. Во-первых,

трансформируют напряжение бытовой сети до

высоковольтного уровня, а во-вторых, преоб-

разуют переменный ток сети в постоянный, что

необходимо для образования однонаправленно-

го потока электронов в рентгеновской трубке.

От качества выпрямления тока зависит наличие

большего или меньшего количества осцилля-

ций на выходе генератора. Современные моде-

ли генераторов дают минимальную осцилляцию

на выходе, хотя некоторые различия в изготов-

лении отдельных моделей все еще остаются. Вы-

ходная мощность генераторов измеряется в кВт,

что должно соответствовать мощности рентге-

новской трубки. Так, для трубки мощностью

80 кВт (при большом фокусном пятне) мощность

генератора должна составлять 80–125 кВт.

Основные характеристики генераторов, ис-

пользуемых в ангиографических установках,

представлены в табл. 1.3.

Таблица 1.3

Характеристика генераторов

ангиографических установок

Характеристика Значение

кВп

мин. 40

макс. 150

МA

макс. 200

Максимальное время экспозиции

пульсовое, мс 5

Мощность, кВт

при 80 кВп 100

Автоматический контроль экспозиции,

мА — кВп

Комбини-

рованный

Для преобразования рентгеновского излучения

в световые лучи, а также увеличения изображения

применяют электронно-оптические преобразова-

тели (усилители изображения) (рис. 1.3). Входной

флюоресцентный фосфорный экран абсорбирует

каждый рентгеновский фотон, трансформируя

его энергию во множество (более тысячи) свето-

вых фотонов. Этот экран смонтирован в непо-

средственной близости от фотокатода (металли-

ческого экрана, излучающего фотоэлектроны при

его освещении). Фотоэлектроны, направленные

фокусирующими пластинами, попадают к аноду,

который находится возле выходного флюорес-

центного экрана. Анод разгоняет фотоэлектроны

до высоких скоростей; выходной флюоресцент-

ный экран начинает излучать световые фотоны

после того, как на него попадают значительно

ускоренные анодом фотоэлектроны.

Увеличение размеров изображения по срав-

нению с натуральными размерами объекта про-

Q

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

__________

723

СЕКЦИЯ 9

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИБС

исходит вследствие того, что каждый фотон

рентгеновского излучения на входном экране и

фотокатоде вызывает излучение большого ко-

личества фотоэлектронов, которые ускоряясь

в свою очередь вызывают излучение большого

количества световых фотонов. Кроме того, раз-

меры выходного флюоресцентного экрана зна-

чительно меньше размеров входного, что приво-

дит к концентрации фотонов в меньшем, но зато

значительно более ярком поле. Без такого уси-

ления яркости невозможно проведение ангио-

скопии и ангиографии. Все ангиографические

установки оснащены распределителем светового

потока (полупосеребренное зеркало), который

дает возможность проводить киноангиографию

и флюороскопию одновременно.

Электронно-оптические преобразователи со-

временных ангиографических установок позво-

ляют пошагово увеличивать изображение иссле-

дуемого объекта или, другими словами, умень-

шать диаметр исследуемого поля. Стандарт-

ные диаметры исследуемого поля составляют

22–25 см (минимальное увеличение), 15–17 см

(среднее увеличение) и 10–12 см (максимальное

увеличение). Режим увеличения выбирают в со-

ответствии с объектом и целью исследования.

Так, для исследования крупных сосудов, таких

как аорта, магистральные артерии нижних ко-

нечностей и т.п., необходимо использовать ми-

нимальное увеличение. Для коронарографии и

анализа характера атеросклеротического пора-

жения коронарных артерий приемлемым являет-

ся среднее и максимальное увеличение.

Характеристики рентгеновской трубки и гене-

ратора ангиографических установок играют важ-

ную роль в инвазивной кардиологии и, в частности,

для визуализации стентов при их имплантации.

Рентгеновская визуализация материала зави-

сит от поглощения данным материалом рентге-

новских лучей, которое в свою очередь зависит

от качества излучения (фотоновой энергии) и

атомного числа исследуемого материала (коли-

чества электронов). В тканях человека наиболее

рентгенопоглощающим материалом является

кальций (атомное число — 20). Йодсодержащая

контрастная среда имеет атомное число 53.

Большинство стентов, имплантируемых в ко-

ронарные артерии, изготовлены из нержавею-

щей стали (металла с атомным числом около 26),

однако некоторые внутрикоронарные стенты

изготавливают из металлов с большой атомной

массой, например из платины (атомное число —

78) или тантала (атомное число — 73).

Таким образом, количество поглощаемых

фотонов, а следовательно, и рентгеноконтраст-

ность стентов, зависит от количества и качества

излучения, а также от количества и качества ма-

териала, из которого стент изготовлен.

На визуализацию стентов влияет такой фак-

тор, как тучность пациента. При выраженной туч-

ности для визуализации объекта требуется больше

фотонной энергии (кВп) (фотонная энергия —

качественный рентгенографический показатель).

Увеличение кВп приводит к большему рассеи-

ванию радиации; интенсивность серого цвета

поля повышается, детали исследуемого объекта

Рис. 1.3. Схематическое изображение и принцип работы электронно-оптического усилителя изображения

СЕКЦИЯ 9

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИБС

724

__________

Q

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

утрачиваются, то есть повышение качественного

рентгенографического показателя приводит к по-

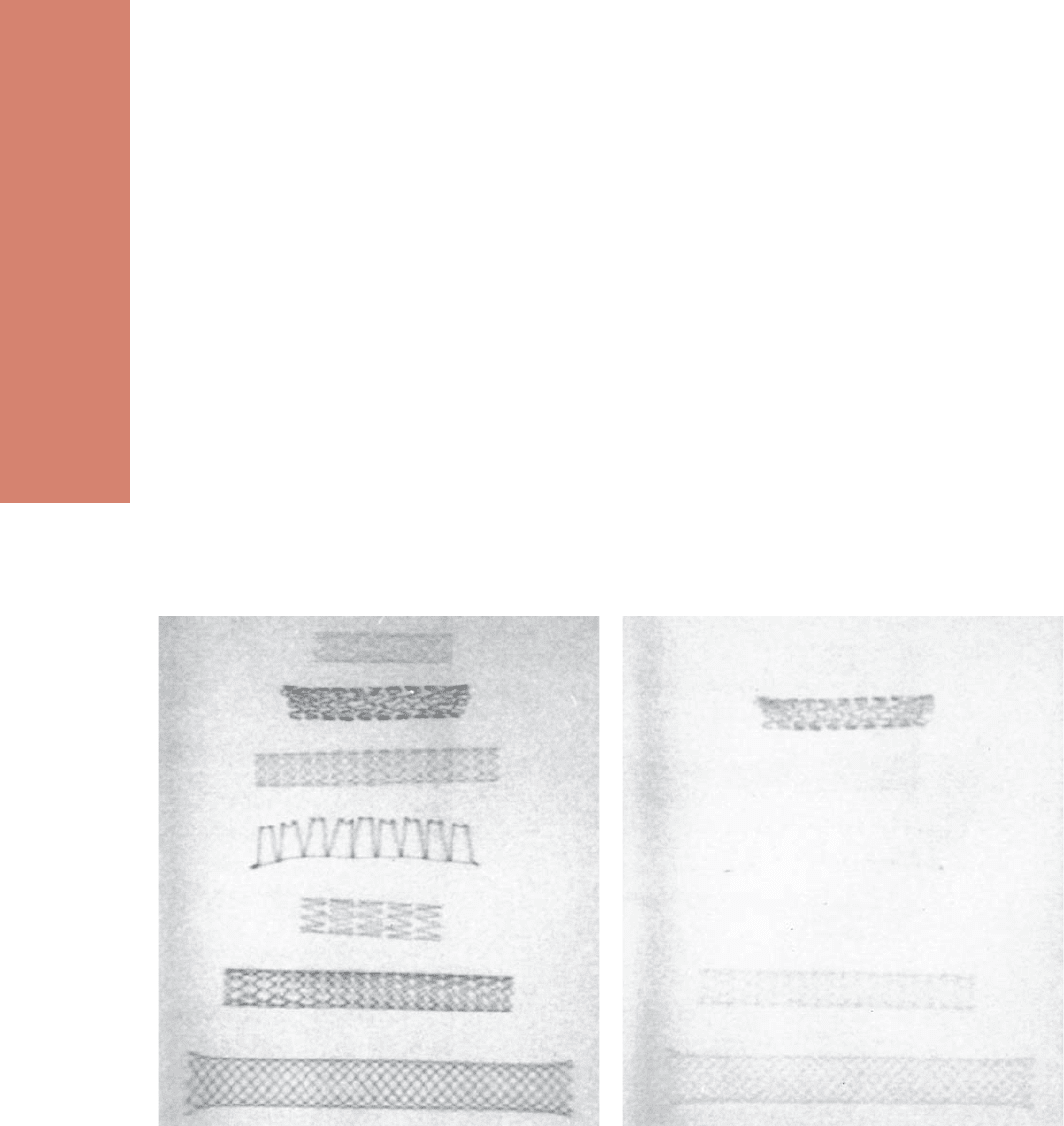

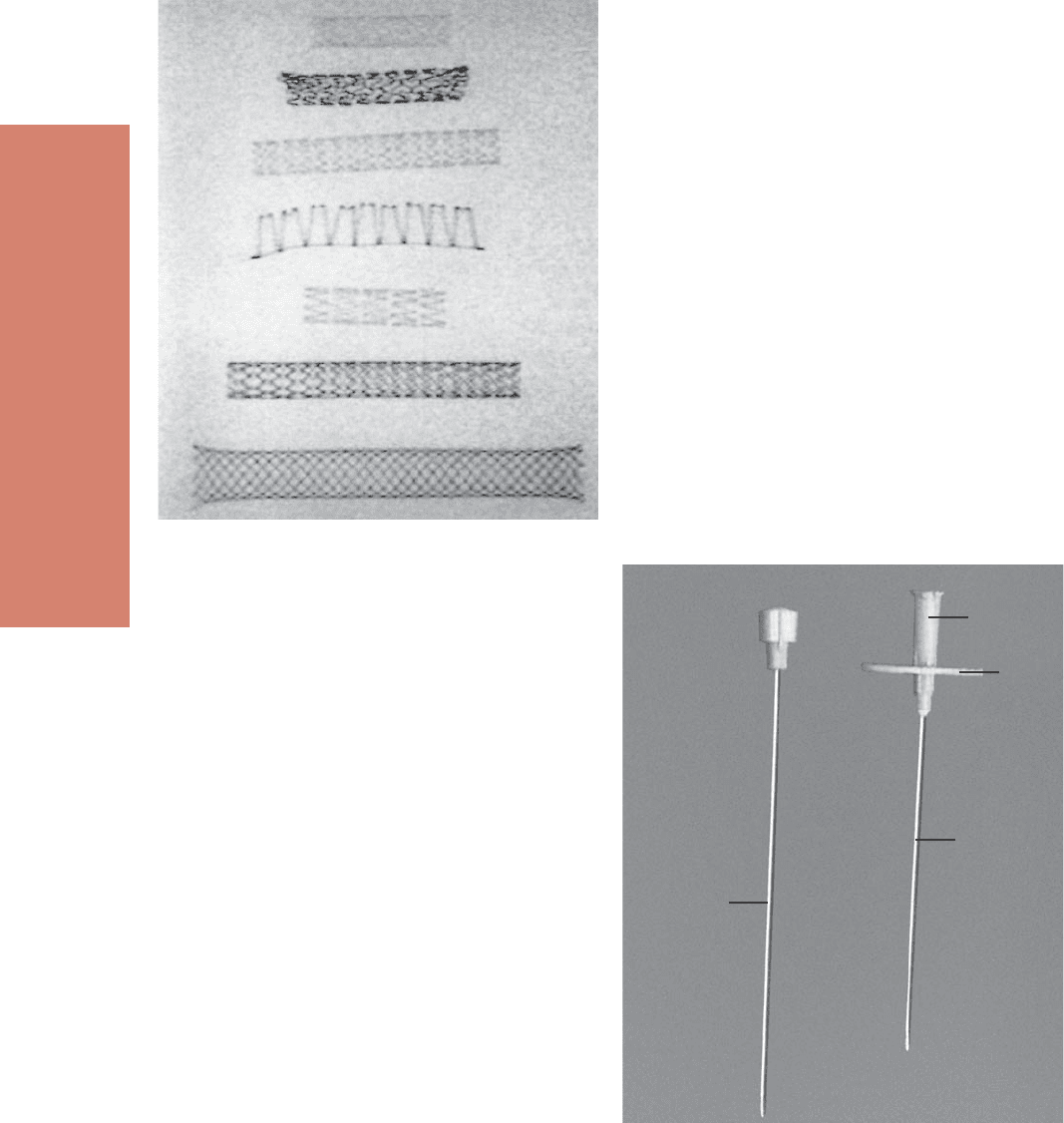

тере качества визуализации стентов (рис. 1.4, 1.5 ).

Важным фактором для визуализации стен-

та является однократная доза (количественный

рентгенологический показатель) для ангиографии

или ангиоскопии. Слишком низкая доза не по-

зволяет визуализировать стент в квантовом шуме;

слишком высокая доза делает стент невидимым на

фоне поля интенсивного серого цвета. Приемле-

мыми уровнями дозы радиации для современных

ангиографических установок при использовании

поля 17 см (7 дюймов) являются следующие. Для

ангиоскопии — 32 нГр/кадр; при частоте импуль-

сов 12,5 в 1 с уровень дозы составляет 400 нГр. Для

ангиографии — 100 нГр/кадр при цифровой запи-

си и 150 нГр/кадр — для кинозаписи.

На четкость визуализации стентов влияет

также размер фокусного пятна. При фокусном

пятне размером >1 мм металлические проволоч-

ные конструкции с диаметром проволоки <1 мм

в некоторых случаях могут не визуализироваться

(рис. 1.6 ). Как уже отмечалось выше, размер фо-

кусного пятна в современных ангиографических

установках должен быть <0,8 мм при ангиогра-

фии и <0,5 мм при ангиоскопии (рис. 1.7 ).

В современных ангиографических установках

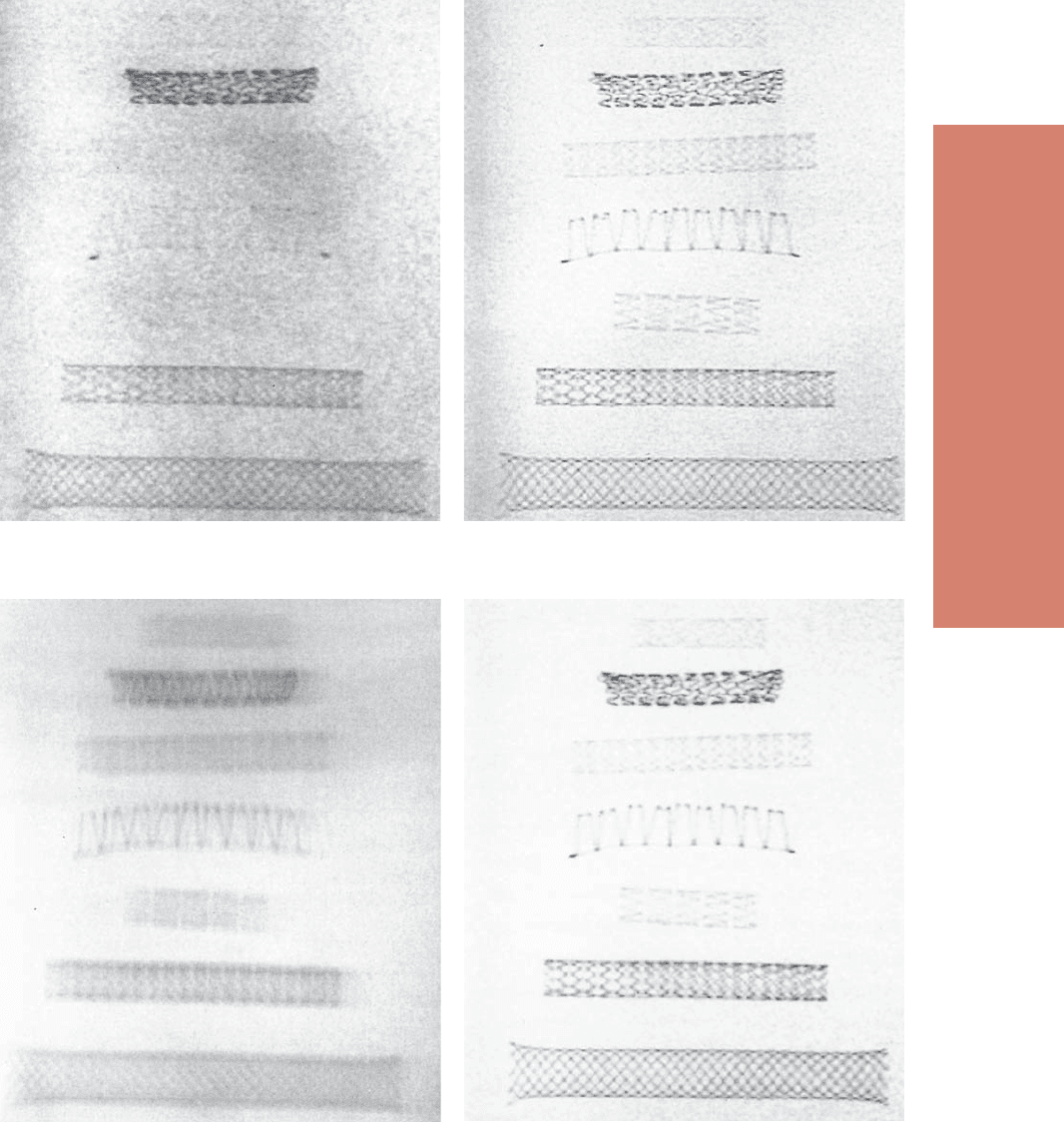

используют пульсовую ангиоскопию (рис. 1.8–1.10 ),

которая повышает качество изображения и снижает

дозу облучения.

Записывающая и воспроизводящая аппаратура

В первых ангиографических установках для

записи ангиограмм использовали киноаппара-

туру. Качество ангиограмм зависело от качества

кинопленки, условий ее обработки и хранения

и тому подобных факторов. В прежних руковод-

ствах по инвазивной кардиологии этим вопросам

уделялось большое внимание. Сейчас же необхо-

димость в этом исчезла, поскольку на смену ки-

нозаписи повсеместно пришли цифровые техно-

логии записи и воспроизведения ангиограмм.

На первых этапах применения цифровой ан-

гиографии существовали трудности в просмотре

ангиограмм, записанных на разных ангиографи-

ческих установках, что было обусловлено разными

стандартами в программном обеспечении у разных

производителей аппаратуры. Кроме того, имелись

ограничения в архивировании цифровых фильмов

из-за их больших объемов, поэтому выпускались

ангиографические установки, позволявшие про-

водить как цифровую, так и аналоговую запись ан-

гиограмм. Современные компьютерные системы,

обеспечивающие запись и воспроизведение циф-

ровых ангиограмм, не имеют этих недостатков. Во-

просы архивации ангиограмм успешно решены с

помощью увеличения объема памяти как жестких,

так и других цифровых носителей информации.

Качество цифровой видеозаписи, безуслов-

но, выше аналоговой, поэтому применение

цифровой записи позволяет врачам получать

Рис. 1.4. Снимок, выполненный при низком показа-

теле фоновой энергии (70 кВп)

Рис. 1.5. Снимок, выполненный при высоком пока-

зателе фоновой энергии (110 кВп)

Q

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

__________

725

СЕКЦИЯ 9

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИБС

более полный объем информации и лучше кон-

тролировать процессы, происходящие во время

эндоваскулярных процедур. Так, появилась воз-

можность цифровой обработки количественных

характеристик атеросклеротических поражений

коронарного русла, что дает возможность более

Рис. 1.6. Снимок, выполненный при размере фокус-

ного пятна 1,2 мм

Рис. 1.7. Снимок, выполненный при размере фокус-

ного пятна 0,3 мм

Рис. 1.8. Последовательная (стандартная) флюоро-

скопия в момент движения стентов. Имити-

руется реальная ситуация визуализации стен-

та, расположенного в коронарной артерии

Рис. 1.9. Пульсовая (современная) флюороскопия

в момент движения стентов. Имитирует-

ся реальная ситуация визуализации стен-

та, расположенного в коронарной артерии

СЕКЦИЯ 9

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИБС

726

__________

Q

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

точно отбирать инструменты для перкутанных

коронарных вмешательств. Цифровая запись по-

зволяет более точно оценить качественные ха-

рактеристики атеросклеротических поражений;

улучшение контрастности изображения на циф-

ровых ангиограммах позволяет, например, более

точно детализировать признаки пристеночного

тромбообразования, диссекции или других видов

разрушения исследуемого атеросклеротического

поражения, что также определяет выбор тактики

интервенционного лечения и отбор инструмен-

тов для интервенционных вмешательств в каж-

дом конкретном случае.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ

ПРИ ПЕРКУТАННЫХ КОРОНАРНЫХ

ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

Диагностический инструментарий

Для проведения диагностической корона-

ровентрикулографии, выполняемой при коро-

нарном атеросклерозе, требуется сравнительно

небольшое количество инструментов: иглы для

пункции артерий, проволочные проводники,

перфораторы, интродюсоры и ангиографические

катетеры. Сейчас в связи с широким распростра-

нением методов эндоваскулярной реконструк-

ции коронарных артерий при их атеросклеро-

тическом поражении эти инструменты в разных

модификациях в большом количестве выпуска-

ют разные фирмы-производители. Правильный

выбор операционного инструментария значи-

тельно облегчает выполнение операции. Поэто-

му нам представляется необходимым изложить

информацию о преимуществах и недостатках

различных модификаций инструментов.

Пункционные иглы

Для чрескожного доступа в артериальное рус-

ло используют пункционные иглы двух типов,

соответствующие двум видам техники пункции

сосудов — прямой и сельдингеровской.

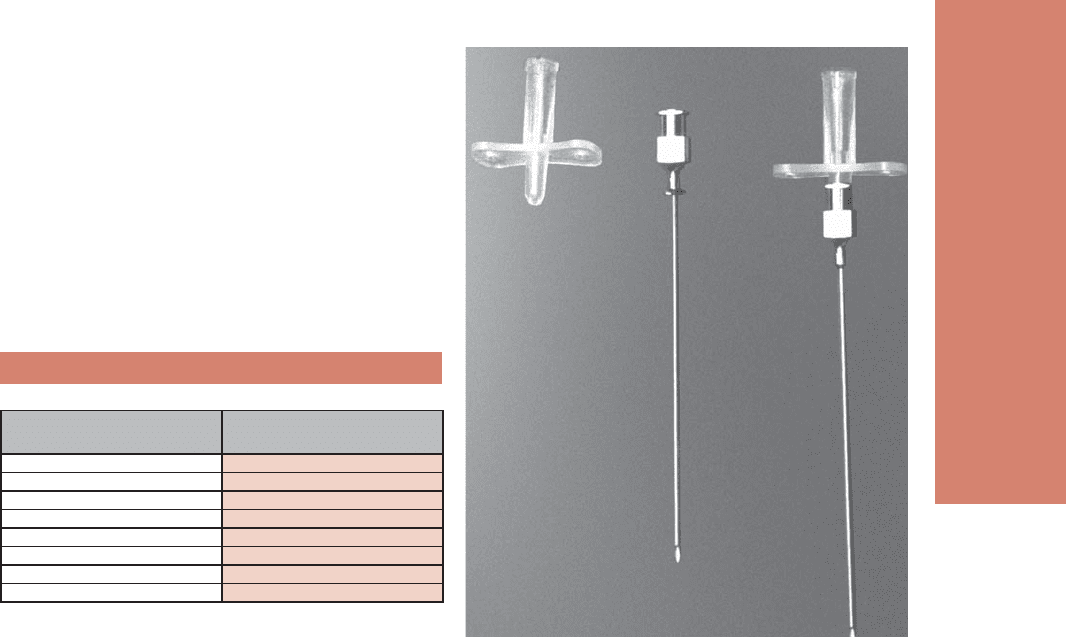

Игла Сельдингера (рис. 1.11 ) состоит из не-

скольких компонентов: металлической оболоч-

ки, не имеющей остроугольного среза, и одно-

го или двух стилетов. Внутренний стилет иглы

Сельдингера просвета не имеет; он защищает

иглу от блокирования ее просвета кожей и под-

кожными тканями.

Стилет

Коннектор

Открылки

Канюля

Рис. 1.11. Многокомпонентная игла Сельдингера

для пункции артерии

Канюля иглы Сельдингера содержит луеров-

ский коннектор и открылки. Открылки канюли

позволяют выполнять пункцию сосуда одной ру-

кой, держа иглу большим, указательным и сред-

ним пальцами, как того требует техника Сельдин-

Рис. 1.10. Пульсовая (современная) флюороскопия

в момент движения стентов с использова-

нием специального дигитального фильтра,

улучшающего изображение. Имитируется

реальная ситуация визуализации стента,

расположенного в коронарной артерии

Q

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

__________

727

СЕКЦИЯ 9

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИБС

гера; при этом положение иглы контролируется

рукой, а не подсоединенным к игле шприцем. Не-

которые производители («Argon Inc.») выпускают

иглы Сельдингера со съемными пластмассовыми

коннекторами разной формы. Это позволяет хи-

рургу выбрать коннектор, наиболее подходящий

для каждого конкретного случая.

Иглы Сельдингера нумеруются в соответ-

ствии с их наружным диаметром: чем больше

наружный диаметр иглы, тем меньше ее номер

(табл. 1.4 ). Для пункции артерий наиболее под-

ходящими являются иглы Сельдингера № 18;

внутренний диаметр таких игл пропускает стан-

дартные металлические проводники диаметром

0,035–0,038 дюйма. Современная технология

производства игл Сельдингера позволяет, со-

храняя необходимый внутренний диаметр иглы,

уменьшить ее наружный диаметр, что снижает

риск травмы артерии.

Таблица 1.4

Система нумерации игл Сельдингера

Калибровочный

номер иглы

Наружный диаметр,

дюймов

13 0,095

14 0,083

15 0,072

16 0,065

17 0,058

18 0,049

19 0,042

20 0,035

Стандартная длина игл — 2,75–3 дюйма. Вы-

бор длины иглы обычно зависит от выраженнос-

ти подкожно-жировой клетчатки в скарповском

треугольнике. Наконечник стилета должен быть

скошен под менее острым углом, чем у обыч-

ных инъекционных игл, и в то же время стилет

должен быть достаточно острым, чтобы не рас-

слоить стенку пунктируемой артерии. Стилет из-

готавливается из твердого металла; это является

необходимым условием для его свободного про-

хождения через измененные стенки артерии или

рубцовые подкожные ткани.

При пункционной технике иглой Сельдинге-

ра предполагается прокол задней стенки артерии.

При современном методе медикаментозного со-

провождения перкутанных коронарных вмеша-

тельств дополнительная травма стенки артерии

может стать причиной существенных геморраги-

ческих осложнений в пункции. Этот факт резко

ограничил применение игл Сельдингера. В на-

стоящее время практически всегда используют

иглы для прямой артериальной пункции (one

touch needle).

Игла, предназначенная для прямой пункции

артерий (рис. 1.12 ), по своей конструкции поч-

ти не отличается от обычной пункционной иглы.

Отсутствие стилета в этой игле позволяет полу-

чить артериальный кровоток через ее просвет

при проколе передней стенки артерии без по-

вреждения задней стенки.

Рис. 1.12. Однокомпонентная тонкостенная игла

(front wall needle) со съемным коннектором

Металлические проволочные проводники

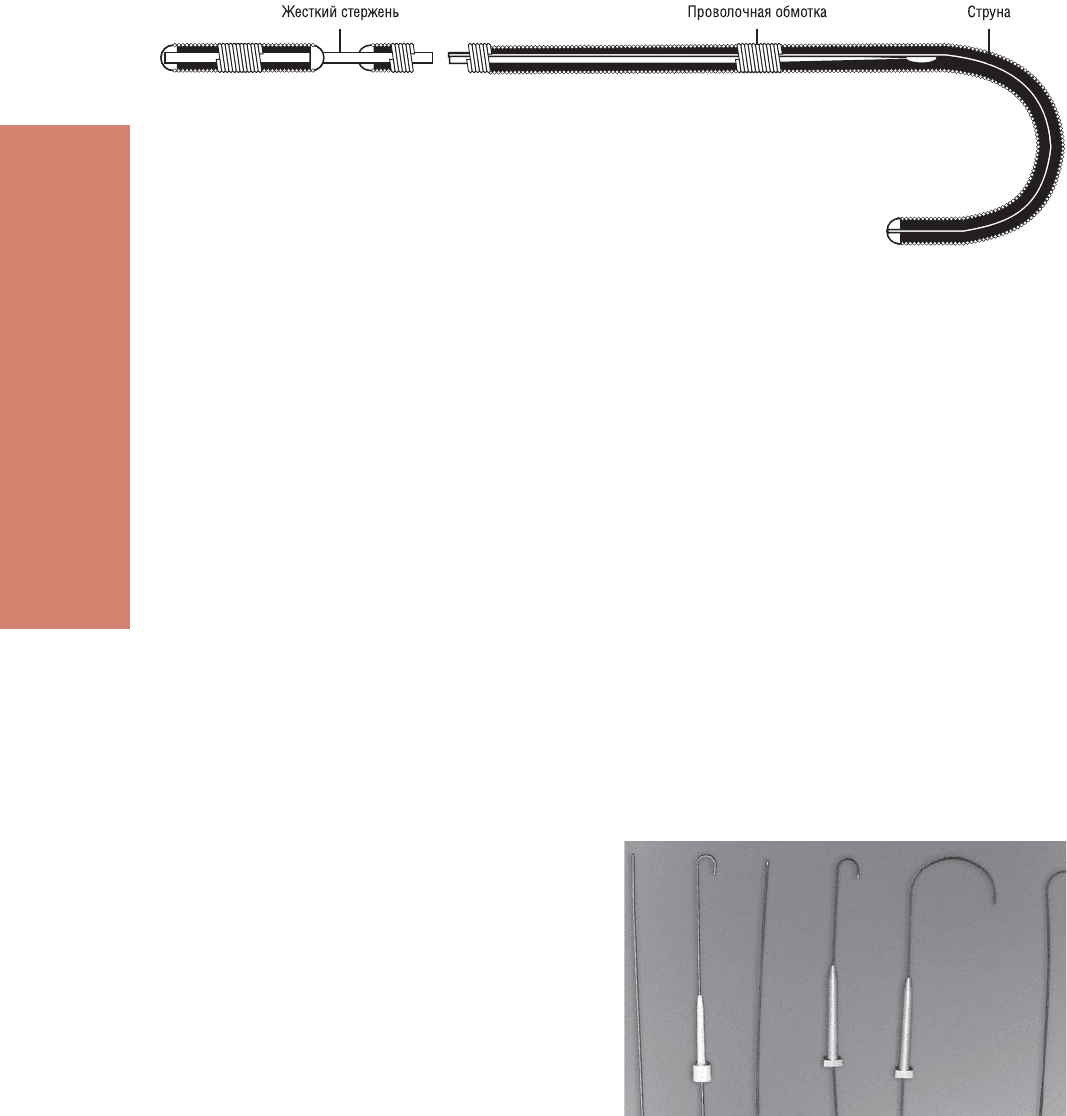

Базовая конструкция металлических провод-

ников, используемых при катетеризации артери-

ального русла, представлена на рис. 1.13 .

Основу проводника составляет металличе-

ский стержень, обмотанный тонкой проволокой

с тефлоновым покрытием. Проволочная обмот-

ка проводника, запаянная на дистальном конце,

длиннее стержня, что обеспечивает подвижность

дистального сегмента проводника. К дисталь-

ному концу обмотки припаяна струна, которая

располагается между обмоткой и стержнем по

всей длине проводника. Длина дистального сег-

мента проводника, не имеющего стержня, может

быть различной; она определяет то расстояние,

на которое проводник может пройти за препят-

ствие (стеноз или изгиб артерии) до того, как

с этим препятствием встретится стержень про-

водника. Постепенно суживающийся стержень

СЕКЦИЯ 9

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИБС

728

__________

Q

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

делает плавным переход от подвижной верхушки

провод ника к жесткому стержню. Достоинством

проводников с постепенно суживающимися

стержнями является также то, что вероятность

отрыва подвижного сегмента проводника от

жесткого стержня значительно снижается.

Наружное тефлоновое покрытие проводника

уменьшает трение между проводником и внутрен-

ней поверхностью катетера, что снижает вероят-

ность тромбообразования. Однако, несмотря на

тефлоновое покрытие, в местах изгибов провод-

ников могут образовываться тромбы, поэтому

проводники должны находиться в просвете сосу-

да в течение только того минимального времени,

которое необходимо для установки катетера.

Длина проводников может варьировать от 35

до 300 см. При выборе проводников для эндовас-

кулярных вмешательств необходимо помнить, что

длина проводника должна быть не менее чем на

20 см больше длины катетера. При выполнении

обычной коронаровентрикулографии применяют

проводники длиной 145 см. Однако бывают ситуа-

ции, когда проводник и катетеры с трудом прохо-

дят через сегменты артериального русла вследствие

чрезмерной извитости или сложного атероскле-

ротического поражения. В этих случаях применя-

ют проводники большей длины (240–260 см), что

позволяет при смене катетеров оставлять дисталь-

ный отдел проводника за измененным участком

артерии. Такая тактика сводит к минимуму вероят-

ность травмы сосудистой стенки.

Для катетеризации коронарных артерий

и ЛЖ используют проводники диаметром 0,035–

0,038 дюйма. Хотя все проводники указанных

диаметров свободно проходят через иглы Сель-

дингера № 18 и совместимы с обычными ангио-

графическими катетерами, в большинстве слу-

чаев предпочтение нужно отдавать проводникам

меньшего диаметра, поскольку прохождение та-

ких проводников через просвет иглы не создает

дополнительного трения, что позволяет ощутить

минимальное затруднение движения проводни-

ка в измененном сегменте артерии. Примене-

ние жестких проводников большего диаметра

(0,038 дюйма) оправдано при катетеризации ЛЖ

через стенозированное устье аорты.

Дистальный отдел проводника может быть

как прямым, так и в форме буквы «J» (рис. 1.14 ).

Проводники «J» маркируются по диаметру кри-

визны дистального сегмента (например 3 мм).

Использование проводников «J» позволяет из-

бежать попадания в боковые ветви сосуда, не до-

пускает диссекции интимы сосуда в месте изгиба

артерии или локализации бляшки, что бывает

довольно часто в случаях приложения операто-

ром чрезмерного усилия в той ситуации, когда

верхушка прямого проводника упирается в пре-

пятствие. Единственный недостаток проводни-

ков «J» заключается в трудности их введения

в просвет пункционной иглы. Этот недостаток

легко устраняется за счет применения прямых

пластиковых интродюсоров, которые находятся

в упаковке всех проводников «J».

абв г д е

Рис. 1.14. Типы металлических проволочных

провод ников для катетеризаций крупных

артерий: стальные прямой и «J» (3 мм)

проводники (а, б); прямой и «J» (3 мм) про-

водники с тефлоновым покрытием (в, г);

проводник «J» (16 мм) с тефлоновым по-

крытием (д); проводник Terumo «m» (е)

Рис. 1.13. Базовая конструкция сосудистых металлических проводников

Q

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

__________

729

СЕКЦИЯ 9

ИНТЕРВЕНЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИБС

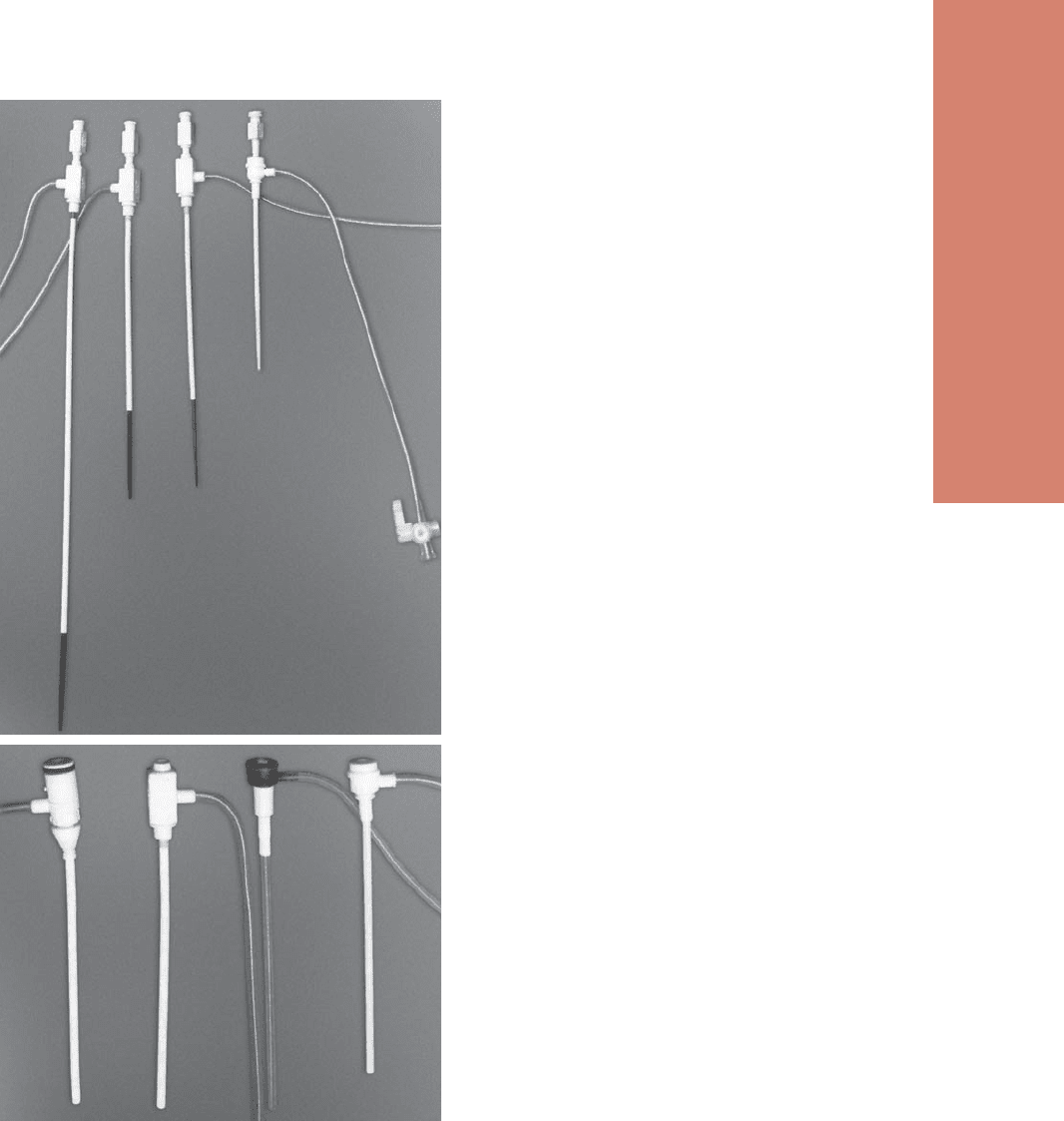

Перфораторы и интродюсоры

Одной из самых главных задач при карди-

альной катетеризации является постоянная

поддержка доступа в артериальное русло через

пункционное отверстие, что обеспечивается

с помощью специальных ангиографических ин-

струментов — перфораторов («пробойников») и

интродюсоров (рис. 1.15 ).

аб в г

Рис. 15. Перфораторы и интродюсоры разной дли-

ны и диаметра (объяснения в тексте)

Перфораторы обеспечивают прохождение

тонкостенной пластиковой оболочки — интро-

дюсора через подкожные ткани и стенку артерии

в ее просвет. Интродюсор, установленный в про-

свете артерии, значительно облегчает процедуру

катетеризации, сводя к минимуму травмирование

сосудистой стенки. Кроме того, в случае выпол-

нения реконструкции коронарной артерии с при-

менением антитромботических препаратов и/или

антикоагулянтов, интродюсор можно оставить в

просвете артерии после операции на то время, ко-

торое необходимо для инактивации этих лекарств.

Наличие интродюсора в просвете артерии после

операции облегчает повторный ургентный доступ

в сосудистое русло в случае раннего тромбоза ко-

ронарной артерии после ее реконструкции.

Для кардиальной катетеризации применя-

ют перфораторы различного диаметра и длины,

однако все они должны соответствовать общим

требованиями и быть изготовлены из жесткого

пластика (тефлона или полиэтилена), обеспечи-

вающего их проведение через склерозированные

подкожные ткани или кальцинированную стен-

ку артерии. Для того чтобы травма сосуда была

минимальной, стенка перфоратора в дистальном

отделе должна постепенно истончаться; диаметр

же внутреннего просвета при этом должен оста-

ваться одинаковым на всем протяжении. Диаметр

внутреннего просвета перфоратора должен точ-

но соответствовать диаметру проводника, чтобы,

во-первых, проведение перфоратора по провод-

нику было свободным, а во-вторых, количество

крови между перфоратором и проводником было

минимальным. Коннекторы перфораторов соот-

ветствуют канюлям луеровских шприцев. На ка-

нюле перфоратора указаны его размеры.

Диаметр и длина интродюсоров также значи-

тельно варьируют. Интродюсоры изготавливают из

нетромбогенного материала (обычно тефлона или

полиэтилена), который должен быть прочным,

тонким, гибким и рентгеноконтрастным. Во время

изготовления интродюсора его верхушку равно-

мерно истончают. Это обеспечивает минимальную

травму артерии при введении в ее просвет интро-

дюсора, расположенного поверх перфоратора.

Коннекторы интродюсоров имеют особую кон-

струкцию. Они снабжены гемостатическим клапа-

ном и боковой полиэтиленовой трубкой, которая

оканчивается краном с несколькими выходами.

Наличие боковой трубки и крана с несколькими

выходами позволяет одновременно использовать

аппаратуру для мониторирования АД, промывать

интродюсор и вводить лекарства в артериальное

русло. Некоторые коннекторы соединяются с ин-