Коваленко В.Н. Руководство по кардиологии

Подождите немного. Документ загружается.

230

____________________________________

ГЛАВА 4

Q

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ...

СЕКЦИЯ 4

ФАКТОРЫ РИСКА ССЗ И ИХ РОЛЬ

В РАЗВИТИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА

тельной программы по ХС, при этом частота его

была выше у женщин в период постменопаузы.

При многофакторном анализе у женщин с уче-

том возраста и менопаузального статуса только

постменопауза была независимым предиктором

компонентов метаболического синдрома.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

В начале третьего тысячелетия для челове-

чества, преодолевшего на протяжении много-

вековой истории эпидемии жизненно опасных

инфекций, на 1-е место по актуальности среди

всех причин заболеваемости и смертности вы-

шла проблема сердечно-сосудистых заболева-

ний. Значительную роль в этом сыграла модифи-

кация образа жизни, связанная с ограничением

физической активности, повышением калорий-

ности пищевых продуктов и неустанным ростом

эмоционально-стрессовых нагрузок. Все это по-

тенцировало основные модифицируемые факто-

ры риска возникновения сердечно-сосудистых

заболеваний, ставшие отрицательным достояни-

ем прогресса, такие как: повышение АД, дисли-

пидемии, сахарный диабет и ожирение. С 1988 г.

после Бантинговской лекции G.Reaven взаимо-

связанное сочетание данных патологий принято

обозначать единым термином «метаболический

синдром Х».

Основная идея создания концепции метабо-

лического синдрома заключается в выделении

популяции пациентов с высоким кардиоваску-

лярным риском, у которых проведение профи-

лактических мероприятий, включающих моди-

фикацию образа жизни и применение адекватных

лекарственных средств может значимо повлиять

на основные показатели здоровья. Выделение

пациентов с метаболическим синдромом имеет

также большое клиническое значение, посколь-

ку, с одной стороны, это состояние является об-

ратимым, то есть при соответствующем лечении

можно добиться исчезновения или, по крайней

мере, уменьшения выраженности основных его

проявлений, с другой — оно предшествует воз-

никновению такой патологии, как сахарный

диабет II типа и атеросклероз, что неразрывно

связано с повышением смертности в популяции.

Ключевым моментом формирования мета-

болического синдрома является инсулинорези-

стентность, которая запускает порочный круг

симптомов, приводящих в итоге к появлению

тяжелых сердечно-сосудистых осложнений —

ИМ, мозгового инсульта и недостаточности кро-

вообращения. В то же время инсулинорезистент-

ность не возникает спонтанно, а, по современ-

ным представлениям, инициирующим моментом

как инсулинорезистентности, так и всего метабо-

лического каскада чаще всего служит ожирение,

которое, в свою очередь, предрасполагает к раз-

витию АГ и способно вызвать снижение чувстви-

тельности периферических тканей к инсулину и

последующее накопление избыточной массы

тела. Вероятность развития АГ и всей сердечно-

сосудистой патологии у лиц с избыточной мас-

сой тела на 50% выше, чем у лиц с нормальной

массой тела по данным Фремингемского иссле-

дования. Согласно критериям ВОЗ, выявление

и определение степени избыточной массы тела

производится по ИМТ, в норме составляющего

18,5–24,9 кг/м

2

. Существуют убедительные све-

дения о том, что ожирение может явиться как не-

зависимым фактором риска, так и отягощающим

моментом, значительно ухудшающим течение и

прогноз как АГ, так и ИБС. Отмечено, что риск

развития кардиоваскулярной и общей смертно-

сти повышается даже при достижении пределов

верхней границы нормы массы тела. По резуль-

татам исследования здоровья медицинских се-

стер (Nurses Health Study), у женщин, ИМТ кото-

рых находился в пределах верхних границ нормы

(от 23 до 24,9), отмечали в 2 раза более высокий

риск развития ИБС, нежели у их коллег с ИМТ

менее 21 кг/м

2

.

Установлено, что у больных АГ с ожирением

риск развития ИБС повышен в 2–3 раза, а риск

инсульта — в 7 раз. По результатам Фремингем-

ского исследования отмечено, что как САД, так

и ДАД повышалось в среднем на 1 мм рт.ст при

увеличении массы тела на 1 кг.

Степень кардиоваскулярного риска при ожи-

рении зависит от распределения жировой ткани

в организме и значительно выше при так назы-

ваемом центральном или андроидном типе, то

есть при расположении жира преимущественно

в области туловища по сравнению с бедрами и

ягодицами. У пациентов с ожирением отмечают

увеличение сердечного выброса с целью вос-

полнения возросших метаболических потреб-

ностей, которое достигается не за счет повыше-

ния ЧСС, а за счет увеличения ударного объема.

Высокий сердечный выброс ведет к развитию

эксцентрической ГЛЖ и диастолической дис-

функции. Если же утолщение стенки желудочка

происходит несинхронно с дилатацией его по-

лости, то создаются условия для формирования

систолической дисфункции с последующим

развитием кардиомиопатии ожирения и застой-

ной СН на фоне увеличения внутрисосудистого

ГЛАВА 4

Q

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ...

_____________________________________

231

СЕКЦИЯ 4

ФАКТОРЫ РИСКА ССЗ И ИХ РОЛЬ

В РАЗВИТИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА

объема. Предшествование или присоединение

к клинической картине АГ усугубляет прогрес-

сирование структурно-функциональных на-

рушений в миокарде. Формирование же ГЛЖ

является самостоятельным предиктором разви-

тия внезапной смерти, причем, по данным Фре-

мингемского исследования, половина мужчин

старше 45 лет с ЭКГ-признаками ГЛЖ умирала

в последующие 8 лет.

Известно, что адипоциты висцеральной жи-

ровой ткани секретируют свободные жирные

кислоты, попадающие в воротную вену печени.

Высокие концентрации свободных жирных кис-

лот подавляют поглощение инсулина печенью,

что приводит к гиперинсулинемии и относи-

тельной инсулинорезистентности, что сочетает-

ся с гипергликемией и гипертриглициридемией.

В свою очередь, гиперинсулинемия приводит к

развитию АГ посредством усиления реабсорбции

натрия в нефронах и задержки жидкости; стиму-

ляции САС; повышения содержания внутрикле-

точного кальция и ремоделирования артерий с

утолщением их медии. Согласно современным

представлениям, объединяющей основой всех

проявлений метаболического синдрома являют-

ся первичная инсулинорезистентность и сопут-

ствующая системная гиперинсулинемия. При

этом инсулинорезистентность — это снижение

реакции инсулинчувствительных тканей на ин-

сулин при его достаточной концентрации. На-

личие сахарного диабета значительно усиливает

патогенное влияние основных факторов риска

и предъявляет более жесткие требования к мак-

симально допустимым величинам АД, с другой

стороны, контроль АД, гиперлипидемии и ги-

пергликемии положительно отражается на про-

гнозе жизни больного.

Как уже упоминалось, наиболее патогенным

в развитии метаболического синдрома является

абдоминальный тип ожирения. КТ и МРТ позво-

лили изучить особенности распределения жира

при абдоминальном ожирении. На основании

полученных данных жировую ткань разделяют на

висцеральную (интраабдоминальную) и подкож-

ную. Именно повышение количества висцераль-

ного жира, как правило, сочетается с гиперин-

сулинемией, инсулинорезистентностью, АГ и

липидными нарушениями. Строение висцераль-

ной жировой ткани характеризуется морфологи-

ческими и функциональными особенностями.

Интра абдоминальные адипоциты имеют боль-

шую плотность β-адренорецепторов, кортико-

стероидных и андрогенных рецепторов и относи-

тельно меньшую плотность α

2

-адренорецепторов

и рецепторов к инсулину. Это определяет высо-

кую чувствительность висцеральной жировой

ткани к липолитическому действию катехола-

минов и низкую — к антилиполитическому дей-

ствию инсулина. Интенсивный липолиз в интра-

абдоминальных адипоцитах приводит к вы-

свобождению большого количества свободных

жирных кислот, которые поступают по воротной

вене в печень, а затем в системный кровоток. Пе-

чень подвергается мощному и постоянному воз-

действию свободных жирных кислот, что приво-

дит к целому ряду метаболических нарушений,

развивается инсулинорезистентность, а затем

системная гиперинсулинемия.

Свободные жирные кислоты в печени утили-

зируются двумя путями: либо активируют глю-

конеогенез, способствуя увеличению продукции

глюкозы и снижению активности фосфатидил-

нозитол-3-киназы инсулинового рецептора, на-

рушая транспорт глюкозы внутрь клеток, что

приводит к развитию гипергликемии (эффект

липотоксичности); либо используются для син-

теза ТГ. Характер распределения жировой ткани

оценивают с помощью отношения окружности

талии к окружности бедер (ОТ/ОБ) пациента,

измеренных с помощью сантиметровой ленты.

При наличии абдоминального ожирения этот

показатель превышает 1,0 у мужчин и 0,8 у жен-

щин. Распределение жировой ткани в теле чело-

века подвержено генетическому контролю.

Возникающая благодаря избыточному накоп-

лению адипозной ткани инсулинорезистент-

ность служит связующим звеном между ожире-

нием, нарушением толерантности к глюкозе, АГ

и дислипидемией.

Следует указать, что предрасположенность

к инсулинорезистентности — это исторически

сложившийся механизм адаптации организма

человека к изменению внешних условий для под-

держания энергетического баланса и нормально-

го функционирования всех органов и систем. Для

объяснения этой генетической предрасположен-

ности к инсулинорезистентности J. Neel в 1962 г.

выдвинул теорию бережливого генотипа. Соглас-

но этой теории организм человека во времена

благополучия и достатка в питании накапливал

жиры и углеводы, а в периоды дефицита пищи

сохранял нормогликемию и более экономно рас-

ходовал энергию за счет снижения уровня ути-

лизации глюкозы в мышечной ткани, усиления

глюконеогенеза и липогенеза. Таким образом,

инсулинорезистентность способствовала выжи-

ванию человека в периоды голода. Инсулиноре-

зистентность в течение определенного времени

232

____________________________________

ГЛАВА 4

Q

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ...

СЕКЦИЯ 4

ФАКТОРЫ РИСКА ССЗ И ИХ РОЛЬ

В РАЗВИТИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА

поддерживает организм в состоянии между здо-

ровьем и болезнью. Однако сегодня в условиях

гиподинамии и хронического переедания жиров,

а также при наличии других неблагоприятных

факторов, этот механизм становится патологи-

ческим и приводит к развитию сахарного диабета

II типа, АГ, атеросклероза (Himsworth H., 1936;

Reaven G., 1988; Warram J. и соавт., 1990).

В современной литературе принято указывать,

что в 1988 г. G. Reaven ввел термин «синдром Х»

или «метаболический синдром», критерии кото-

рого были уточнены в 2001 г. в рекомендациях На-

ционального института здоровья США, и который

нередко называют также смертельным квартетом,

поскольку он подразумевает:

• ожирение;

• АГ;

• инсулинорезистентность;

• дислипидемию.

Однако рассмотрение проблемы метаболиче-

ского синдрома началось значительно раньше.

В 1966 г. J. Camus предложил проанализировать

взаимосвязь между развитием гиперлипидемии,

сахарного диабета II типа и подагры. Подоб-

ный вид нарушений обмена он назвал метабо-

лический трисиндром (trisyndrome metabolique).

В 1968 г. Н. Mehnert и Н. Kuhlmann описали

взаимосвязь факторов, приводящих к обменным

нарушениям при АГ и сахарном диабете, и ввели

понятие «синдром изобилия». Позднее, в 1980 г.,

М. Henefeld и W. Leonhardt подобный вид на-

рушений стали описывать как метаболический

синдром. А уже в конце 1980-х годов несколько

авторов (Christlieb A.R. et al., 1985; Modan М.

et al., 1985; Landsberg L., 1986; Ferranini Е. et al.,

1987; Lithell Н. et al., 1988) независимо друг от

друга отметили взаимосвязь между развитием у

пациентов артериальной гипертонии, гиперли-

пидемии, инсулинорезистентности и ожирения.

И лишь в 1988 г. G. Reaven в своей Бантин-

говской лекции, впоследствии опубликованной

в журнале «Diabetes», предложил термин «синд-

ром X», в который включал тканевую инсулиноре-

зистентность, гиперинсулинемию, нарушение то-

лерантности к глюкозе, гипертриглицеридемию,

снижение ХС ЛПВП и АГ. После чего в 1989 г.

N. Kaplan показал, что у большинства пациентов

с этим синдромом отмечают центральное ожире-

ние, а для развернутой клинической картины дан-

ного вида метаболических нарушений предложил

термин «смертельный квартет» (ожирение, АГ,

сахарный диабет, гипертриглицеридемия). Поз-

же был выявлен целый ряд состояний, которые

ассоциируются с синдромом инсулинорезистент-

ности: ГЛЖ с нарушением диастолической дис-

функции, повышение внутрисосудистой сверты-

ваемости крови и др. В настоящее время наиболее

употребляемым термином является «метаболиче-

ский синдром». Учитывая ведущий патогенетиче-

ский механизм его развития, нередко в качестве

синонима используют термин «синдром инсули-

норезистентности».

Золотым стандартом выявления инсулиноре-

зистентности является эугликемическая клэмп-

методика с использованием биостатора. Суть ее

заключается в том, что пациенту в вену одно-

временно вводят растворы глюкозы и инсулина.

Причем количество инсулина постоянное, а глю-

козы — меняется для того, чтобы поддерживать

определенный (нормальный) уровень глюкозы

в крови. Значения вводимой глюкозы оценивают

в динамике. Скорость введения глюкозы отра-

жает биологическую эффективность инсулина.

Определение инсулинорезистентности этим ме-

тодом возможно лишь при наличии соответству-

ющего оборудования. Косвенными показателя-

ми инсулинорезистентности можно считать:

• уровень базальной инсулинемии;

• индекс Саго — отношение глюкозы (ммоль/ л)

к уровню инсулина натощак (мЕд/мл) в норме пре-

вышает 0,33;

• критерий Ноmа — (инсулин натощак

(мЕд/ мл)·глюкоза натощак (ммоль/л):22,5) в нор-

ме не превышает 2,77.

M.N. Duncan и соавторы установили, что

также можно использовать индекс инсулиноре-

зистентности = (гликемия натощак)·(базальный

уровень иммунореактивного инсулина):25.

Повышенное поступление свободных жир-

ных кислот в печень и инсулинорезистентность

гепатоцитов приводят к повышению синтеза ТГ

и ЛПОНП. При инсулинорезистентности сни-

жается активность липопротеидлипазы, которая

контролируется инсулином. Возникает харак-

терный тип дислипидемии, связанный с висце-

ральным ожирением: повышение концентрации

ЛПОНП и ТГ, снижение концентрации ЛПВП и

увеличение количества мелких плотных частиц

ЛПНП. Таким образом, ожирение и инсулино-

резистентность способствуют развитию наруше-

ний липидного профиля, которые наряду с ги-

пергликемией и гипертензией приводят к более

раннему и быстрому развитию атеросклероза у

больных с нарушениями углеводного обмена и

висцеральным ожирением.

По результатам Фремингемского исследова-

ния, увеличение массы тела на 10% сопровожда-

ГЛАВА 4

Q

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ...

_____________________________________

233

СЕКЦИЯ 4

ФАКТОРЫ РИСКА ССЗ И ИХ РОЛЬ

В РАЗВИТИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА

лось повышением концентрации ХС в плазме

крови на 0,3 ммоль/л.

В то же время, сама концепция метаболическо-

го синдрома как кластера факторов риска сахар-

ного диабета и кардиоваскулярных заболеваний

претерпела за истекшие годы ряд эволюционных

преобразований. До 2005 г. согласно рекоменда-

циям АНА и Европейского общества кардиоло-

гов, верификацию метаболического синдрома

производили в соответствии с критериями, изло-

женными в 2001 г. в программе АТР-III. Однако

полученные в последнее время данные внесли

существенные коррективы в профилактическую

концепцию метаболического синдрома. Новая

редакция определения метаболического синд-

рома была представлена в апреле 2005 г. на І Меж-

дународном конгрессе по предиабету и метабо-

лическому синдрому в Берлине, проводившемся

Международной федерацией по сахарному диабе-

ту и на 75-м конгрессе Европейского общества по

атеросклерозу в Праге.

Основной мотивацией для выдвижения нового

консенсуса по метаболическому синдрому стало

желание примирить специалистов с различными

точками зрения; определить объединенный ра-

бочий диагностический алгоритм и подчеркнуть

те области, где больше необходимо накопление

научных знаний. Принципиально новой позици-

ей было утверждение абдоминального ожирения

как основного критерия диагностики метаболи-

ческого синдрома с ужесточением нормативных

параметров объема талии (<94 см для мужчин и

<80 см для женщин), ЛПВП (<0,9 ммоль/л для

мужчин и <1,1 ммоль/л для женщин) и гипер-

гликемии натощак (>5,6 ммоль/л). При этом

еще раз было подчеркнуто, что макрососудистые

осложнения (ИБС, ИМ, церебральный инсульт)

являются главной причиной смерти больных с

метаболическим синдромом и сахарным диабе-

том. Риск развития смерти больного с метаболи-

ческим синдромом без клинических проявлений

коронарной недостаточности вследствие основ-

ных сердечно-сосудистых осложнений такой же,

как у больных, ранее перенесших ИМ без мета-

болического синдрома на момент включения

в исследование. Кроме того, еще раз была под-

черкнута необходимость адекватности выбора

патогенетически обоснованного антигипертен-

зивного лечения, способного защитить органы-

мишени, поскольку именно контроль АД являет-

ся первостепенной задачей для терапии данного

контингента больных, позволяя на 51% умень-

шить количество основных кардиоваскулярных

событий, в то время как контроль гиперлипи-

демии снижает риск смерти от ИБС — на 36%, а

коррекция уровня гипергликемии может снизить

частоту развития ИМ только на 16%.

Следует отметить, что единой концепции

метаболического синдрома для лиц мужского и

женского пола не существует, поскольку фор-

мирование метаболического синдрома у мужчин

находится в прямой зависимости от выраженнос-

ти абдоминального ожирения, а у женщин такая

зависимость от ожирения появляется только с

наступлением менопаузы и гипоэстрогенемии.

Менопаузальный метаболический синдром мы

сознательно выделяем потому, что 50% паци-

ентов с АГ составляют женщины в период ме-

нопаузы, частота выявления сахарного диабета

II типа у женщин 40–50 лет — 3–5%, а в возрасте

60 лет — 10–20%, то есть с возрастом прогресси-

руют нарушения углеводного обмена.

Различие степени риска возникновения фа-

тальных сердечно-сосудистых заболеваний на-

шло свое отражение в системе SCORE, презен-

тованной еще в 2003 г. на конгрессе Европейско-

го общества кардиологов. Оно свидетельствует о

том, что у мужчин сердечно-сосудистые заболе-

вания начинают прогрессировать с достижением

40-летнего возраста, тогда как у женщин такая

закономерность возникает лишь с достижением

возраста 50–55 лет и наступлением менопаузы.

В исследовании DECODE установлено, что

повышение АД и нарушение чувствительности

к инсулину повышают риск развития сердечно-

сосудистых заболеваний у женщин в постмено-

паузальный период даже при незначительных

изменениях АД и чувствительности к инсулину.

Наиболее уязвимый период переходного возрас-

та женщин — пременопауза, то есть начальный

период снижения функции яичников (в основ-

ном в возрасте старше 45 лет и до наступления

менопаузы), что сопровождается критическим

снижением уровня эстрогенов. Реализация де-

фицита эстрогенов в период менопаузы вклю-

чает влияние на метаболизм липопротеинов,

прямое влияние на биохимические процессы в

стенке сосудов через специфические рецепторы

к эстрогенам, а также опосредованное влияние

через метаболизм глюкозы, инсулина, гомоци-

стеина, систему гемостаза и т.д.

Логическим продолжением таких взглядов

стала презентация гипотезы о гендерном раз-

личии в патогенезе метаболического синдрома

у мужчин и женщин в рамках секционных за-

седаний «Женщины в сердце» в сентябре 2005 г.

на очередном Конгрессе европейского общества

кардиологов. Основная идея этой гипотезы бази-

234

____________________________________

ГЛАВА 4

Q

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ...

СЕКЦИЯ 4

ФАКТОРЫ РИСКА ССЗ И ИХ РОЛЬ

В РАЗВИТИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА

руется на постулате о том, что у мужчин ведущим

предиктором метаболического синдрома являет-

ся абдоминальное ожирение независимо от воз-

раста; у женщин основные пусковые механизмы

формирования метаболического синдрома — са-

харный диабет и менопауза. Высказана мысль о

том, что менопауза — это естественная модель

иммунорезистентного состояния и эндотелиаль-

ной дисфункции.

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА,

САХАРНОГО ДИАБЕТА

И ПРЕДИАБЕТА

Неуклонное прогрессирование всемирной

эпидемии сахарного диабета и метаболическо-

го синдрома не оставило равнодушными боль-

шинство практикующих врачей, пришедших к

заключению, что только полисистемный подход

к решению этой задачи может увенчаться успе-

хом. Сахарный диабет и заболевания сердечно-

сосудистой системы часто представляют собой

две стороны одной медали: с одной стороны, са-

харный диабет можно расценивать как состояние,

способствующее развитию ИБС, а с другой — у

многих пациентов с уже существующей ИБС от-

мечают сахарный диабет или предиабетическое

состояние. Таким образом, давно назрела необ-

ходимость выработать совместный подход к этой

проблеме со стороны кардиологов и эндокриноло-

гов, что позволит повысить качество диагностики

и лечения в рамках единой медицинской помощи

миллионам пациентов с сердечно-сосудистыми и

метаболическими заболеваниями.

Подобный кардиодиабетологический под-

ход не только крайне важен для пациентов, но

и открывает путь для дальнейшего прогресса

в области кардиологии и диабетологии. Евро-

пейское кардиологическое общество (ESC) и

Европейская ассоциация по изучению сахар-

ного диабета (EASD), отвечая на этот призыв,

приняли решение о разработке объединенных,

основанных на принципах доказательной меди-

цины, рекомендаций по лечению сахарного ди-

абета и сердечно-сосудистых заболеваний. Цель

внед рения данных рекомендаций заключается в

улучшении лечебно-профилактической помо-

щи пациентам с манифестным сахарным диабе-

том, больным с нарушенной толерантностью к

глюкозе и высоким риском развития сахарного

диабета, а также в повышении эффективности

терапии сердечно-сосудистых заболеваний в

данной популяции.

В рекомендациях были приняты классы реко-

мендаций и уровни доказательности для оценки

терапевтических подходов, ставшие уже тради-

ционными для большинства подобных методи-

ческих руководств. Суть единого подхода рабо-

чей группы к рассматриваемой проблеме выра-

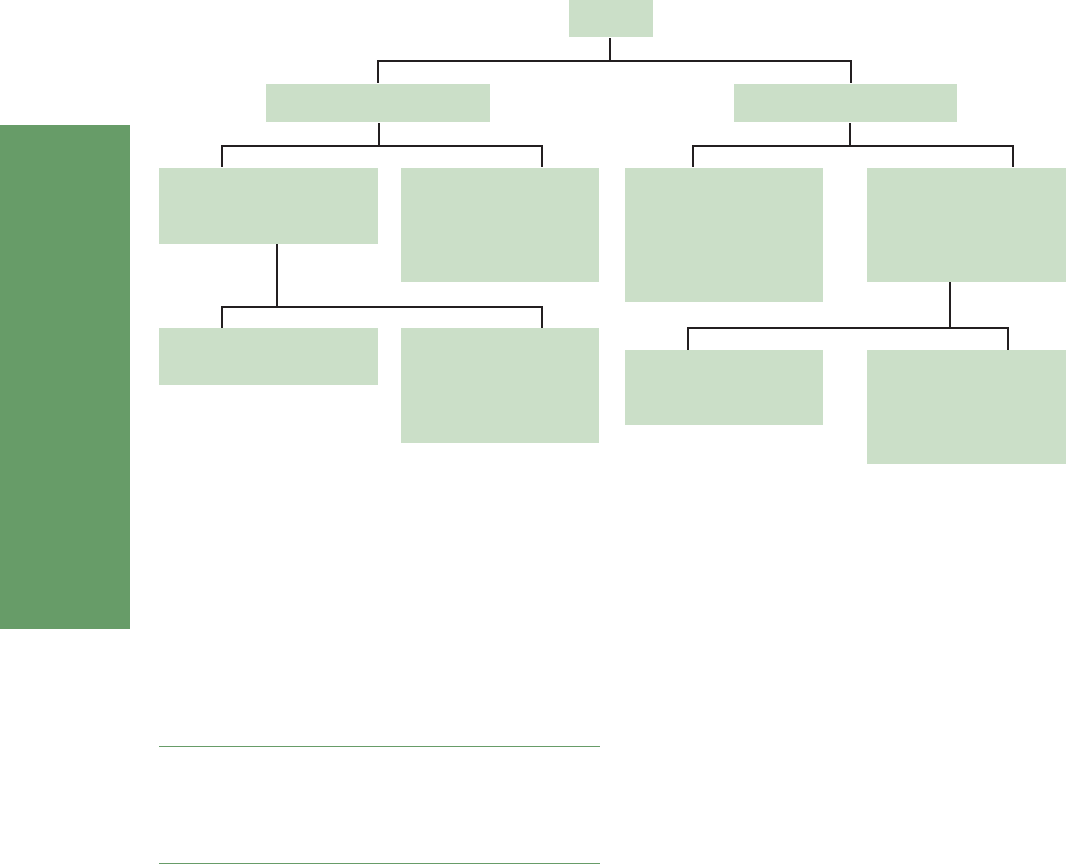

жена в рис. 4.1.

Краеугольный камень терапии любого из па-

тологических состояний — установление диа-

гноза и выбор наиболее адекватной терапии. Для

этого необходимым будет знакомство кардиоло-

гов с каноническим для диабетологов подходом

ИБС и СД

Основной диагноз — СД + ИБС

ИБС не диагностирована ЭКГ,

эхоКГ, пробы с физической

нагрузкой

ИБС диагностирована

ЭКГ, эхоКГ, нагрузочные

пробы с положительными

находками. Консультация

кардиолога

Без патологических измене-

ний. Дальнейшее наблюдение

Выявлены патологические

изменения. Консультация

кардиолога. Инвазивная

или неинвазивная антии-

шемическая терапия

Основной диагноз — ИБС + СД

СД не диагностирован.

Уровень липидов и глюко-

зы в крови, HbА1C. Цель

при ИМ или остром коро-

нарном синдроме — нормо-

гликемия

СД диагностирован.

Скрининг нефропатии. При

недостаточном контроле

гликемии (HbА1c >7) — кон-

сультация диабетолога

Без патологических из-

менений. Дальнейшее на-

блюдение

Впервые выявленный СД

или нарушение толерант-

ности к глюкозе + метабо-

лический синдром. Кон-

сультация диабетолога

Рис. 4.1. Единый алгоритм обследования пациентов с СД и ИБС

ГЛАВА 4

Q

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ...

_____________________________________

235

СЕКЦИЯ 4

ФАКТОРЫ РИСКА ССЗ И ИХ РОЛЬ

В РАЗВИТИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА

для верификации основного диагноза в соот-

ветствии с критериями ВОЗ (1999) и Американ-

ской ассоциации по диабету (ААД) (1997, 2003)

(табл. 4.1)

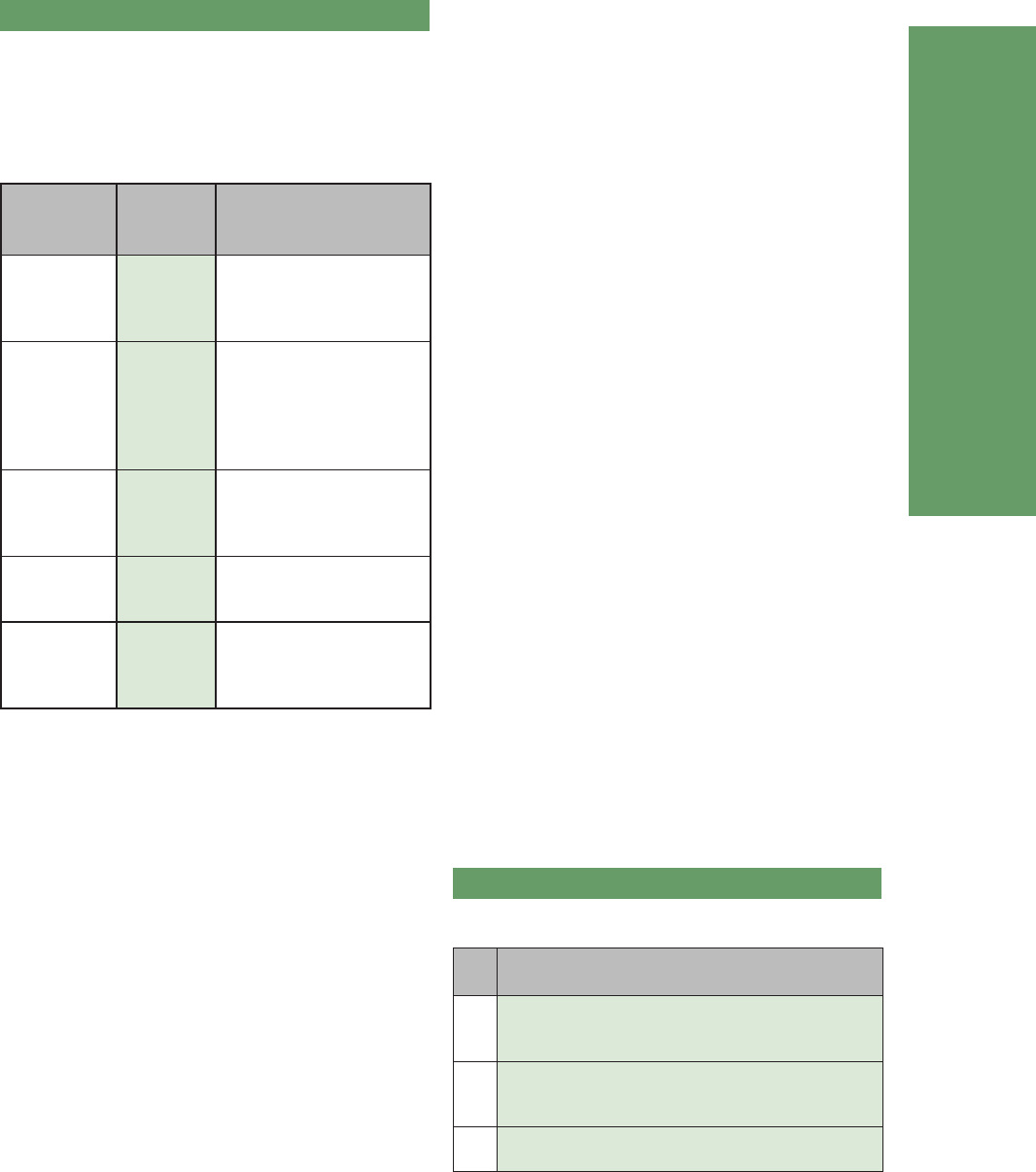

Таблица 4.1

Критерии, используемые

в глюкометаболической классификации

в соответствии с рекомендациями

ВОЗ (1999) и Американской ассоциации

по изучению сахарного диабета (ААД)

за 1997 и 2003 гг.

Глюкомета-

болическая

категория

Источник

Классификационные

критерии, ммоль/л

(мг/дл)*

Нормальная

регуляция

уровня глю-

козы в крови

ВОЗ

ААД(1997)

ААД(2003)

FPG < 6,1 (110), 2-h PG

<7,8 (140)

FPG <6,1 (110)

FPG <5,6 (100)

Гиперглике-

мия натощак

ВОЗ

ААД (1997)

AАД (2003)

FPG ≥6,1 (110), но <7,0

(126); 2-h PG <7,8 (140)

FPG ≥6,1 (110), но <7,0

(126)

FPG ≥5,6 (100) но <7,0

(126)

Нарушение

толерант-

ности к глю-

козе

ВОЗ FPG <7,0 (126); 2-h PG

≥7,8, но <11,1 (200)

Нарушение

глюкозного

гомеостаза

ВОЗ Как для гипергликемии

натощак или нарушения

глюкозного гомеостаза

Сахарный

диабет

ВОЗ

ААД (1997)

ААД (2003)

FPG ≥ 7,0 (126) или 2-h

PG ≥11,1 (200)

FPG ≥ 7,0 (126)

FPG ≥ 7,0 (126)

*Значения приведены для уровня глюкозы в плазме

венозной крови; FPG — уровень глюкозы в плазме

крови натощак; 2-h PG — уровень глюкозы в плазме

крови через 2 ч после нагрузочной пробы (1 ммоль/л

соответствует 18 мг/дл).

Учитывая тот факт, что львиная доля в рас-

пространенности диабета в популяции при-

надлежит сахарному диабету II типа, авторы

руководства, тем не менее, уделили должное

внимание этиологической классификации на-

рушений углеводного обмена, отдавая себе

отчет в том, что внимательное отношение к

первопричине заболевания является залогом

верного выбора терапевтических лечебных ме-

роприятий.

Этиологическая классификация была пред-

ставлена таким образом:

• Сахарный диабет I типа (вследствие гибели

бета-клеток, обычно ведущей к абсолютной ин-

сулиновой недостаточности):

- аутоиммунный:

- идиопатический.

• Сахарный диабет II типа (может варьи-

ровать в пределах от преимущественной ре-

зистентности к инсулину в сочетании с отно-

сительной инсулиновой недостаточностью до

преимущественно секреторного дефекта с ре-

зистентностью к инсулину или без нее).

• Другие специфические типы сахарного ди-

абета:

- обусловленный генетическими дефектами

функции бета-клеток;

- обусловленный генетическими дефектами

в действии инсулина (например липоатрофиче-

ский диабет);

- при заболеваниях экзокринного отдела

поджелудочной железы (например панкреатит,

травма, панкреатэктомия, неоплазия, муковис-

цидоз);

- при эндокринопатиях (например синдром

Кушинга, акромегалия, феохромоцитома, ги-

пертиреоз);

- медикаментозно или химически индуци-

рованный (например вызванный кортизолом,

антидепрессантами, тиазидами и др.);

- вызванный инфекцией (цитомегаловирус);

- редкие формы иммунологически обуслов-

ленного сахарного диабета;

- другие генетические синдромы, иногда

связываемые с сахарным диабетом (например,

синдром Дауна, атаксия Фридрейха, синдром

Клайнфелтера, синдром Вольфрама).

• Диабет беременных (включает категории

гестационного нарушения толерантности к

глюкозе и собственно гестационный диабет).

Принимая во внимание трудности в интер-

претации уровня глюкозы в различных средах, с

которыми сталкивается практикующий врач, це-

лесообразным, на наш взгляд, является исполь-

зование коэффициентов перерасчета, представ-

ленных в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Коэффициенты для перерасчета уровня

плазменной глюкозы

N

п/п

Перерасчет для вычисления уровня плаз-

менной глюкозы

1 Глюкоза плазмы крови (ммоль/л) =

0,668+1,119 х глюкоза в цельной крови

(ммоль/л)

2 Глюкоза плазмы крови (ммоль/л) =

0,102+1,066 х глюкоза капиллярной крови

(ммоль/л)

3 Глюкоза плазмы крови (ммоль/л) =

–0,137+1,047 х глюкоза сыворотки (ммоль/л)

236

____________________________________

ГЛАВА 4

Q

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ...

СЕКЦИЯ 4

ФАКТОРЫ РИСКА ССЗ И ИХ РОЛЬ

В РАЗВИТИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА

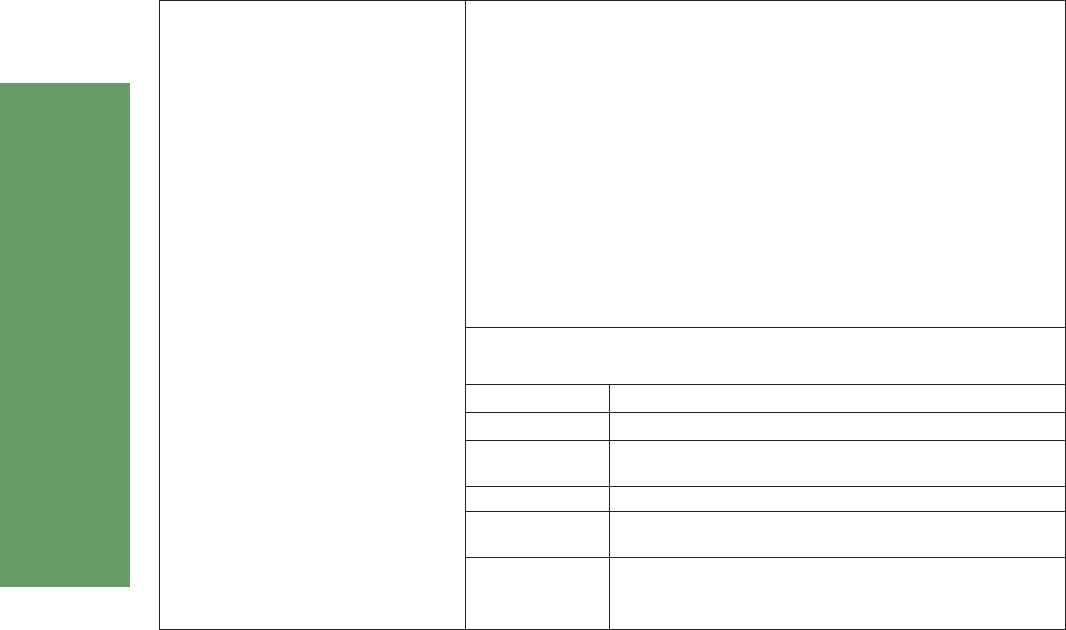

Первичный скрининг для выявления потен-

циальных больных сахарным диабетом II типа

наиболее эффективен при использовании шкалы

для неинвазивного определения риска (пример

подобной шкалы приведен на рис. 4.2) в сочета-

нии с проведением диагностической перораль-

ной пробы толерантности к глюкозе у лиц с вы-

сокой степенью риска по данной шкале. Выявле-

ние и диагностическая классификация сахарного

диабета и предиабетических состояний должны

основываться на уровне возможного последую-

щего риска сердечно-сосудистых осложнений.

Кардиологам хорошо известна высокая степень

кардиоваскулярного риска, характерная для па-

циентов с сахарным диабетом, в соответствии

с которой такие больные, даже без проявлений

ИБС, имеют такую же степень риска развития

основных кардиоваскулярных событий, как и

больные с пост инфарктным кардиосклерозом.

Для удобства оценки степени риска заболе-

вания сахарным диабетом в течение 10-летнего

периода у взрослых врачам предложено исполь-

зовать шкалу FINDRISK (FINnish Diabetes Risk

Score) (см. рис. 4.2).

Учитывая широкую распространенность нару-

шений углеводного обмена, необходимо адекват-

но оценивать эпидемиологию сахарного диабета,

а также нарушений толерантности к глюкозе, и

их соотношение с риском развития сердечно-

сосудистых осложнений. Гипергликемию следует

рассматривать в неразрывной связи с ИБС. Каж-

дому повышению уровня HbA1c на 1% соответ-

ствует определенный прирост риска ИБС. Риск

развития ИБС для пациентов с выраженным

сахарным диабетом повышен в 2–3 раза у муж-

чин и в 3–5 раз у женщин по сравнению с лицами

без диабета. Показатель постпрандиальной (пост-

нагрузочной) гликемии более информативен для

оценки потенциального риска ИБС, чем пока-

затель уровня глюкозы натощак, а постпранди-

альная (постнагрузочная) гипергликемия также

является предиктором повышенного сердечно-

сосудистого риска у лиц с нормальным уровнем

глюкозы в крови натощак. Повышение контроля

постпрандиальной гликемии позволяет снизить

уровень сердечно-сосудистого риска и смертно-

сти. Глюкометаболические нарушения представ-

ляют собой особенно высокий риск сердечно-

ФОРМА ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА

Выберите один из вариантов ответов справа и суммируйте полученные баллы

1. Возраст, лет

0 баллов до 45

2 балла 45–54

3 балла 55–64

4 балла старше 64 лет

2. ИМТ, кг/м

2

(описание показате-

ля должно быть приведено на обо-

роте формы).

0 баллов менее 25

1 балл 25–30

3 балла более 30

3. Окружность талии в см, измерен-

ная ниже ребер (обычно на уровне

пупка)

Мужчины Женщины

0 баллов <94 <80

3 балла 94–102 80–88

4 балла >102 >88

4. Уделяете ли вы ежедневно как

минимум 30 мин физической ак-

тивности на работе и во время досу-

га (включая обычную повседневную

активность)?

0 баллов Да

2 балла Нет

5. Как часто вы употребляете в

пищу овощи, фрукты или ягоды?

0 баллов Ежедневно

1 балл Не каждый день

6. Принимали ли вы когда-либо регулярно антигипертензивные сред-

ства?

0 баллов Нет

2 балла Да

7. Выявляли ли у вас когда-либо повышенный уровень глюкозы в кро-

ви (например, при диспансерном обследовании, во время болезни,

в период беременности)?

0 баллов Нет

5 баллов Да

8. Отмечают ли у кого-либо из членов вашей семьи или ближайших род-

ственников сахарный диабет I или II типа?

0 баллов Нет

3 балла Да: дед, бабушка, тетя, дядя или кузены (но не роди-

тели, братья, сестры или дети)

5 баллов Да: родители, братья, сестры или дети

Оценка суммарного риска

Риск развития СД II типа в течение последующих 10 лет:

Cумма баллов Ожидаемый риск

<7 Низкий: развитие СД возможно в 1 случае из 100

7–11 Незначительно повышен: развитие СД возможно в

1 случае из 25

12–14 Умеренный: развитие СД возможно в 1 случае из 6

15–20 Высокий: развитие СД возможно в каждом третьем

случае

>20 Очень высокий: развитие СД возможно в каждом вто-

ром случае

Рис. 4.2. Шкала FINDRISK

ГЛАВА 4

Q

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ...

_____________________________________

237

СЕКЦИЯ 4

ФАКТОРЫ РИСКА ССЗ И ИХ РОЛЬ

В РАЗВИТИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА

сосудистой заболеваемости и смертности у жен-

щин, которым требуется в этом отношении осо-

бое внимание. Риск развития инсульта повышен

у пациентов с сахарным диабетом и нарушением

толерантности к глюкозе. У пациентов с инсуль-

том нераспознанную гипергликемию по большей

части выявляют при проведении перорального

глюкозо толерантного теста. Целевой уровень гли-

кемии при лечении больных сахарным диабетом,

рекомендуемый различными организациями,

представлен в табл. 4.3.

Таблица 4.3

Целевые уровни гликемии при лечении

пациентов с СД, рекомендуемые различными

организациями

Организация HbA, %

Уровень

глюкозы

в плазме

крови на-

тощак,

ммоль/л

(мг/дл)

Уровень

постпран-

диальной

гликемии,

ммоль/л

Американская

ассоциация

по изучению

сахарного диа-

бета (ААД)

<7 <6,7 (120) Нет данных

Международ-

ная федерация

по изучению

сахарного

диабета-

Европа (IDF-

Europe)

≤6,5 ≤6,0 (108) ≤7,5 (135)

Американская

коллегия эндо-

кринологии

≤6,5 <6,0 (108) ≤7,8 (140)

Применение перорального глюкозотоле-

рантного теста у пациентов с метаболическим

синдромом позволяет идентифицировать лиц

с более высоким риском сердечно-сосудистых

осложнений, хотя и не может обеспечить более

эффективный или надежный прогноз сердечно-

сосудистого риска, чем использование шка-

лы, базирующейся на основных показателях

сердечно-сосудистого риска (уровень АД, куре-

ние, уровень ХС в плазме крови). Вместе с тем,

следует отметить, что определение уровня глю-

козы натощак — нечувствительный метод для

установления скрытой гипергликемии. Оценка

риска предполагаемого развития сахарного диа-

бета II типа должна быть частью общей програм-

мы рутинной медицинской помощи, использую-

щей все доступные методы оценки рис ка. Па-

циентам без установленного сахарного диабета

II типа, но с диагностированной ИБС, следует

проводить пероральную пробу толерантности к

глюкозе. Лица с высокой степенью рис ка разви-

тия сахарного диабета II типа должны получить

консультацию в плане коррекции образа жизни,

а при необходимости — получить адекватную

фармакотерапию для снижения риска развития

сахарного диабета. Эти мероприятия также спо-

собны снизить риск развития ИБС. Появление

сахарного диабета у лиц с нарушенной толерант-

ностью к глюкозе может быть отсрочено приме-

нением некоторых препаратов (например мет-

формина, акарбозы и розиглитазона). Пациенты

с сахарным диабетом должны поддерживать до-

статочную физическую активность для сниже-

ния риска сердечно-сосудистых осложнений.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА,

ДИАБЕТА И ПРЕДИАБЕТА

Первостепенная задача, стоящая перед вра-

чами, — своевременно начатое лечение, вклю-

чающее немедикаментозные и медикаментозные

методы коррекции метаболических нарушений и

ожирения, а при выборе лекарственных средств

необходимо учитывать их метаболические эф-

фекты и органопротекторное действие. Тера-

пия метаболического синдрома подразумевает

выполнение 5 основных задач: нормализации

массы тела, повышения физической активно-

сти, проведения антигипертензивной терапии,

применения липидснижающих препаратов и де-

загрегационной терапии с использованием аце-

тилсалициловой кислоты.

Первоначальными должны быть мероприя-

тия, направленные на уменьшение массы тела

и нормализацию метаболических нарушений.

Влияние уменьшения массы тела на уровень АД

было продемонстрировано в ряде крупных мно-

гоцентровых исследований, таких как ТОНР-1,

TAIM, TOMHS, XENDOS.

Отмечено, что немедикаментозная тера-

пия, связанная с коррекцией образа жизни,

улучшает метаболический контроль; самона-

блюдение улучша ет гликемический контроль;

контроль уровня глюкозы периферической кро-

ви, обеспечивающий уровень нормогликемии

(HbA1c=6,5%), снижает частоту микро- и макро-

сосудистых осложнений; интенсивная инсули-

нотерапия при сахарном диабете I типа снижает

заболеваемость и смертность; ранняя интенси-

фикация терапии для достижения установлен-

238

____________________________________

ГЛАВА 4

Q

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ...

СЕКЦИЯ 4

ФАКТОРЫ РИСКА ССЗ И ИХ РОЛЬ

В РАЗВИТИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА

ных целей лечения улучшает комбинированный

показатель заболеваемости и смертности при са-

харном диабете II типа; у пациентов с сахарным

диабетом II типа при неудачной попытке достичь

целевого уровня глюкозы следует рассмотреть

возможность раннего назначения инсулиноте-

рапии; метформин рекомендуется как препарат

первого ряда у пациентов с избыточной массой

тела и сахарным диабетом II типа.

Целесообразность назначения адекватной са-

хароснижающей терапии подтверждена возмож-

ностью ее воздействия на прогностически зна-

чимый показатель гликозилированного гемогло-

бина (HbA1c, %). При этом следует стремиться

к достижению целевого уровня HbA1c, который

ассоциируется с максимально положительным

клиническим эффектом терапии.

Крайне важным является и тот факт, что

у больных сахарным диабетом II типа могут от-

мечать нарушения липидного обмена, повышен-

ное АД, а также высокий риск развития ИБС.

Следует проводить модификацию всех основных

сердечно-сосудистых факторов риска.

КОРРЕКЦИЯ ДИСЛИПИДЕМИИ

Больным с выраженной дислипидемией, не

поддающейся коррекции диетотерапией, назна-

чают гиполипидемические препараты: статины

(симвастатин, правастатин, аторвастатин) или

фибраты. Решение о медикаметозном лечении

дислипидемии базируется как на данных опреде-

ления уровня липидов после соблюдения гипо-

липидемической диеты не менее 3–6 мес, так и

на результатах определения суммарной степени

риска развития атеросклероза. При отсутствии

эффекта немедикаментозных методов и саха-

роснижающей терапии, а в некоторых уже упо-

мянутых случаях — одновременно с этими ме-

роприятиями, используют гиполипидемические

средства. Закончен целый ряд исследований,

в которых проанализированы результаты при-

менения липидоснижающих средств, прежде

всего статинов, в подгруппе больных сахарным

диабетом II типа. Так, в исследовании 4S (Scan-

dinavian Simvastatin Survival Study) симвастатин

значительно уменьшал количество осложнений

ИБС у пациентов с сахарным диабетом II типа

и высоким уровнем ЛПНП. Общая смертность

под влия нием симвастатина снизилась на 45%

в группе больных сахарным диабетом II типа (на

29% — в группе пациентов без сахарного диабета

II типа), а риск ИМ — на 55% (на 32% в группе

больных без сахарного диабета II типа ).

В исследовании CARE (Cholesterol and Re-

current Events) другой ингибитор ГМГ-КоА-

редуктазы — правастатин у больных с ИБС и са-

харным диабетом II типа с умеренным повыше-

нием ЛПНП также достоверно на 25% предупре-

ждал осложнения ИБС.

В исследовании HPS (Heart Protection Study),

в которое были включены более 4 тыс. пациен-

тов с сахарным диабетом II типа без ИБС, симва-

статин на 25% снижал риск развития острого ко-

ронарного синдрома, инсульта и необходимость

в реваскуляризации. И, наконец, в 2004 г. были

получены результаты многоцентрового ран-

домизированного, двойного слепого плацебо-

контролируемого исследования CARDS, став-

шего первым в изучении применения статинов

для первичной профилактики, выполненным ис-

ключительно у пациентов с сахарным диабетом

II типа. Участники CARDS принимали аторва-

статин в дозе 10 мг/день (в группе с повышенным

риском сердечно-сосудистой заболеваемости

и смертности, но без установленного сердечно-

сосудистого заболевания). При этом средний ис-

ходный уровень ХС ЛПНП составил 3,0 ммоль/л

(117 мг/дл). Согласно полученным результатам,

аторвастатин обеспечил положительное влияние

у пациентов с сахарным диабетом II типа, у ко-

торых не было в анамнезе сердечно-сосудистых

заболеваний и был нормальный или слегка по-

вышенный уровень ХС. В результате выявлено

снижение частоты серьезных кардиоваскуляр-

ных событий на 37% (р=0,001); инсультов — на

48% (р=0,016); смертности от всех причин — на

27% (р=0,059). При этом положительный эф-

фект не зависел от исходного уровня липидов,

пола или возраста. Доклад, посвященный иссле-

дованию CARDS, заканчивался риторическим

высказыванием: «Дебаты относительно того, для

всех ли пациентов с сахарным диабетом II типа

оправдано лечение статинами, ныне должны

сфокусироваться на том, существуют ли паци-

енты с достаточно низким риском, чтобы не на-

значать им лечение статинами». Таким образом,

статины сегодня — единственные гиполипиде-

мические препараты, зарекомендовавшие себя

как эффективные в нескольких многоцентровых

контролируемых исследованиях в предупрежде-

нии сердечно-сосудистых осложнений у больных

сахарным диабетом II типа.

Повышенный уровень ХС ЛПНП и снижен-

ный ХС ЛПВП являются важными факторами

риска у лиц с сахарным диабетом. Больным са-

харным диабетом при сопутствующей ИБС те-

рапию статинами следует назначать независимо

ГЛАВА 4

Q

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ...

_____________________________________

239

СЕКЦИЯ 4

ФАКТОРЫ РИСКА ССЗ И ИХ РОЛЬ

В РАЗВИТИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА

от исходного ХС ЛПНП и проводить, ориенти-

руясь на достижение целевого уровня показа-

теля <1,8–2,0 ммоль/л (<70–77 мг/дл). Следует

рассмотреть возможность назначения стати-

нов взрослым пациентам с сахарным диабетом

II типа без сопутствующей ИБС, если уровень

общего ХС — >3,5 ммоль/л (>135 мг/дл); цель

данной терапии — добиться снижения уровня

ХС ЛПНП в крови на 30–40%. С учетом высо-

кой степени риска развития ИБС на протяжении

жизни предполагается, что терапию статинами

следует назначать всем пациентам с сахарным

диабетом I типа в возрасте старше 40 лет. У паци-

ентов в возрасте 18–39 лет (с сахарным диабетом

как I, так и II типов) целесообразность назначе-

ния статинов следует рассмотреть при наличии

дополнительных факторов риска (например не-

фропатии, недостаточно эффективного контро-

ля гликемии, ретинопатии, АГ, гиперхолесте-

ринемии, проявлений метаболического синдро-

ма, при наличии ранних сердечно-сосудистых

заболеваний в семейном анамнезе). У больных

сахарным диабетом с гипертриглицеридемией

>2 ммоль/л (177 мг/дл), сохраняющейся после

достижения целевого уровня ХС ЛПНП с помо-

щью статинов, терапия статинами должна быть

интенсифицирована для снижения до целевого

уровня содержания ХС не-ЛПВП, не связанного

с ЛПНП. В некоторых клинических ситуациях

целесообразно рассмотреть возможность комби-

нированной терапии с добавлением эзетимиба,

никотиновой кислоты или фибратов.

НОРМАЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ АД —

ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ ЛЕЧЕНИЯ

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Рекомендуемый целевой уровень АД у па-

циентов с сахарным диабетом и АГ — ниже

130/80 мм рт. ст. Риск развития сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов с сахарным

диабетом и АГ значительно повышен. Этот риск

может быть эффективно снижен проведением

антигипертензивной терапии. У больных сахар-

ным диабетом для удовлетворительного контро-

ля уровня АД обычно необходимо назначение

комбинации нескольких гипотензивных средств.

Схема гипотензивной терапии у пациентов с са-

харным диабетом должна включать применение

ингибитора РААС.

Антигипертензивными препаратами перво-

го выбора у таких больных являются ингибито-

ры АПФ, поскольку в ряде крупных многоцен-

тровых исследований было достаточно убеди-

тельно доказано их метаболически нейтральное

и органопротекторное действие. Результаты

исследований UKPDS, ABCD, CAPPP, FACET

продемонстрировали нейтральное действие

ингибиторов АПФ на углеводный и липидный

обмен.

В исследованиях HOPE, CAPPP, LIFE уста-

новлен положительный эффект использования

ингибиторов АПФ и антагонистов рецепторов

ангиотензина-II при длительном применении,

выражающийся в снижении риска развития са-

харного диабета II типа. Такое действие может

быть связано с их возможностью блокады обра-

зования и действия ангиотензина на функцию

эндотелия, на чувствительность периферических

тканей к инсулину и снижение инсулинорези-

стентности.

Целенаправленное выявление микроальбу-

минурии и адекватная гипотензивная терапия,

включающая применение ингибиторов АПФ и

блокаторов рецепторов ангиотензина-II, снижа-

ет частоту микро- и макроваскулярных наруше-

ний при сахарном диабете I и II типов.

В соответствии с данными субисследования

PERSUADE у пациентов с ИБС и сахарным диа-

бетом, проведенного в рамках EUROPA (март

2004 г.), периндоприл в дозе 8 мг в течение 4 лет

позволил снизить риск возникновения первич-

ной конечной точки на 19%, ИМ — на 23%, не-

фатального ИМ — на 34%, СН — на 46%. Отме-

чено, что абсолютная эффективность ингибитора

АПФ периндоприла была большей у пациентов

с сахарным диабетом в 2 раза, что подтверждает

эффективность и обос нованную целесообраз-

ность лечения больных, у которых сердечно-

сосудистый риск выше.

Важное место занимают антагонисты каль-

ция пролонгированного действия для лечения

АГ у больных с метаболическим синдромом, по-

скольку доказано их метаболически нейтральное

действие на углеводный и липидный обмен (ам-

лодипин в исследовании ALLHAT), а также —

кардио- и ренопротекторный эффекты.

Блокаторы β-адренорецепторов с высокой

селективностью, способные блокировать изби-

рательно β

1

-адренорецепторы, такие как бета-

ксолол, бисопролол, небиволол, могут успешно

использовать в лечении метаболического синд-

рома. Применение диуретиков показано таким

больным в связи с наличием в патогенезе АГ при

метаболическом синдроме задержки натрия и ги-

перволемии. Однако не все диуретики безопас-

ны и эффективны у больных с метаболически-

ми нарушениями. В настоящее время широкое

применение получили новые тиазидоподобные