Грушинский Н.П. Основы гравиметрии

Подождите немного. Документ загружается.

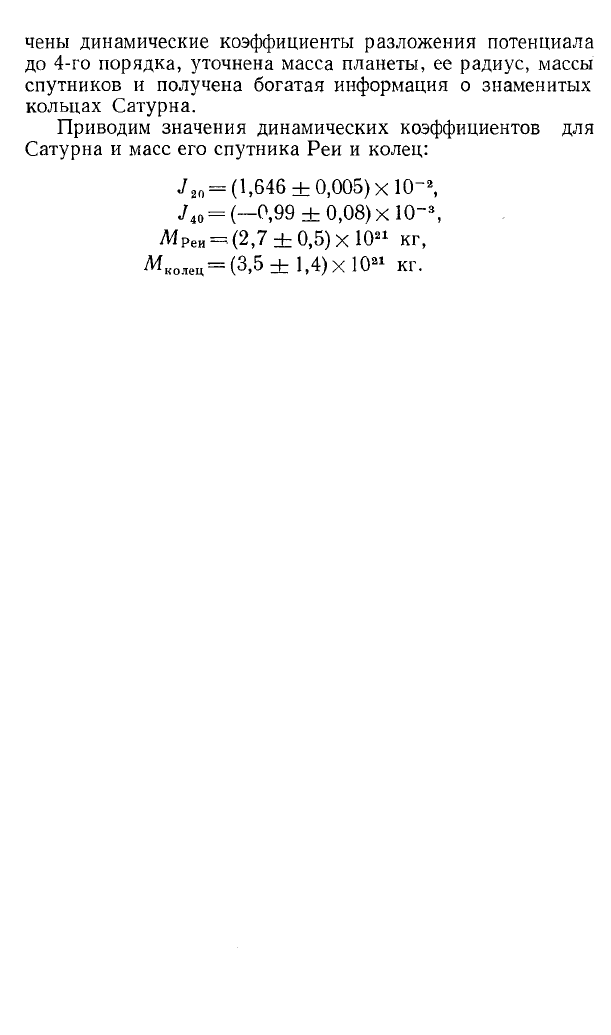

-'3Q* -60° -30 ° 0° 30° 60° 90° 120"

Долгота

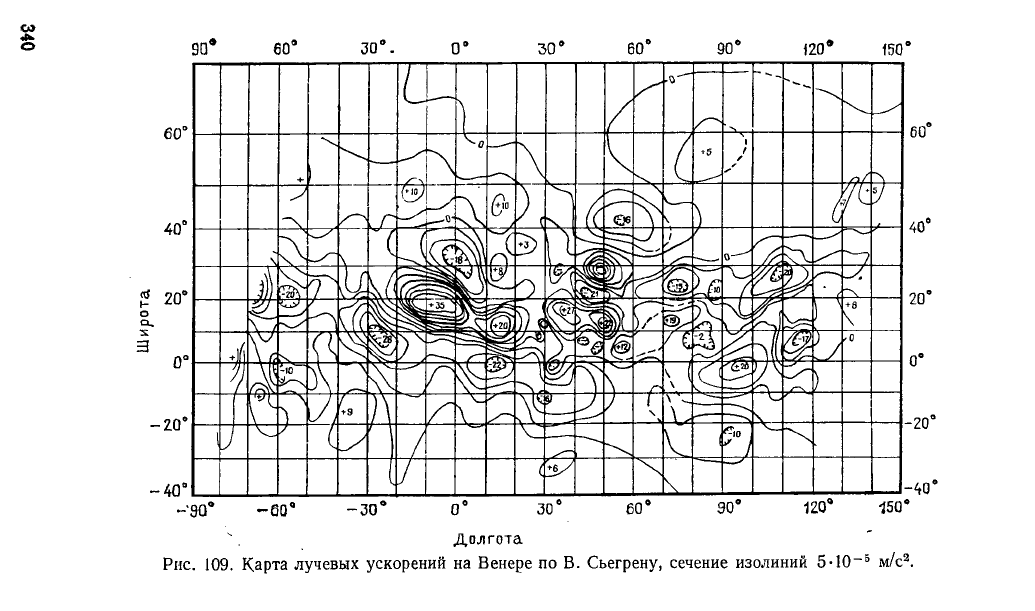

Рис. 109. Карта лучевых ускорений на Венере по В. Сьегрену, сечение изолиний 5-10

-6 м/с2.

ми, почти круговыми линиями изоаномал. Аналогичная

картина характерна в случае дефекта масс. Однако на

краях области лучевые ускорения приближаются к гори

зонтальным составляющим Ag, и вертикальная составляю

щая превращается в нуль, каковы бы ни были возмущаю

щие массы. Область относительно хорошей видимой кор

реляции лежит между 30°W иЮ0°Е и 10°S и 40°N. Допле

ровские данные за границей этой области непригодны для

гравитационного анализа. Полученные аномалии отно

сятся к высоте траектории спутника, т. е. примерно к

/i= 10 0 км.

Амплитуды гравитационных аномалий на Венере сов

сем не похожи на интенсивные аномалии Марса или Луны.

Они более сходны с земными, но существенно лучше кор

релируют с крупными формами рельефа. На Земле регио

нальные аномалии протяженностью порядка 1000 км и

больше практически с рельефом не коррелируют.

§ 11. Некоторые сведения о гравитационном

поле больших планет

До космической эры детали гравитационного поля боль

ших планет не вызывали большого интереса. В небесной

механике притяжение их рассматривалось как притяжение

точечных масс или, в необходимых случаях, добавлялось

возмущение от сжатия. По наземным астрономическим на

блюдениям были рассчитаны значения зональных динами

ческих коэффициентов / 20 и Ji0, которые принимались

равными

для Юпитера

У20= 0,02206±0,00022, / 4о=0,0025±0,0014,

для Сатурна

•/2о=0,02501±0,0039, ^4о=0,0039±0,003.

Прошедшие вблизи этих планет американские косми

ческие аппараты «Пионер-10 и -12» и «Вояджер-1 и -2» при

несли уникальные сведения о физических свойствах пла

нет, в том числе и об их гравитационном поле. Для Юпи

тера было получено уточненное значение произведения

массы на гравитационную постоянную СМ с величина

среднего радиуса, средней плотности, первых зональных

гармоник ,/20, / 40, /во. а также уточнены средние плотности

галилеевых спутников. Приводим некоторые из этих

величин.

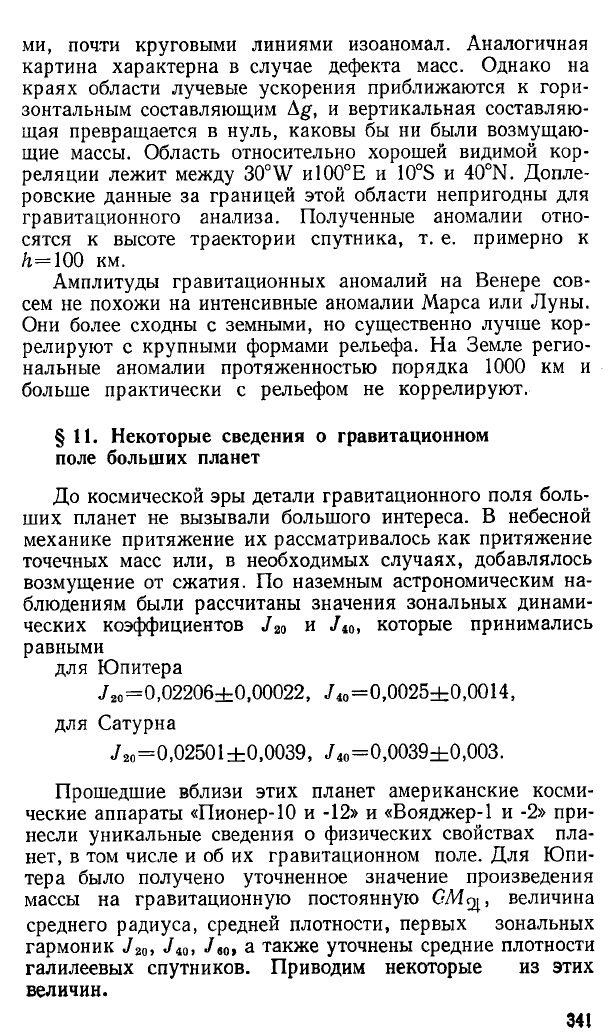

Некоторые физические характеристики планеты К inif

и его спутников

GMc%= 126 686 917 ±484 км’^ с " 1 (Г. Нул, 1976)

Яср= 71 714±25 км (В. Хаббард, 1977)

а динамическое 0,0651 ±0,00011 (Дж. Андерсен, 1978)

а геометрическое 0,0651 (В. Хаббард)

0ср Ио 3,41 ±0,19 г/см3

0ср Европы 3,06± 0,15 г/см3

аср Ганимеда 1,90 ±0,06 г/см3

аср Каллисто 1,81 ±0,05 г/см3

£2о = (14 733±4)Х 10-« / 30 = (0 ,4± 9 )Х Ю -6

J t0 = (—587 ± 7) X 106 С22 = (—0 , 03 ±0,4)Х 10~6

У60 = (34 ±50)Х 10е S22 = (0 , 06 ± 0 ,3 )X l0 -6

В гравитационном поле планеты отсутствуют нечетные

зональные и тессеральные гармоники, что подтверждает ра

нее высказанное предположение о динамическом равнове

сии планеты. Об этом же говорит совпадение динамического

и геометрического сжатия.

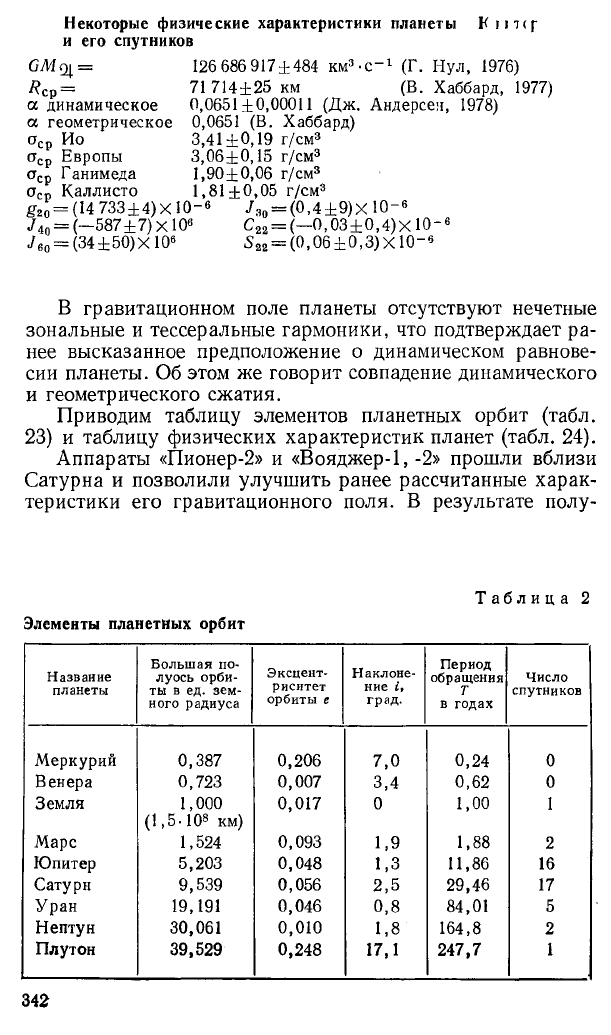

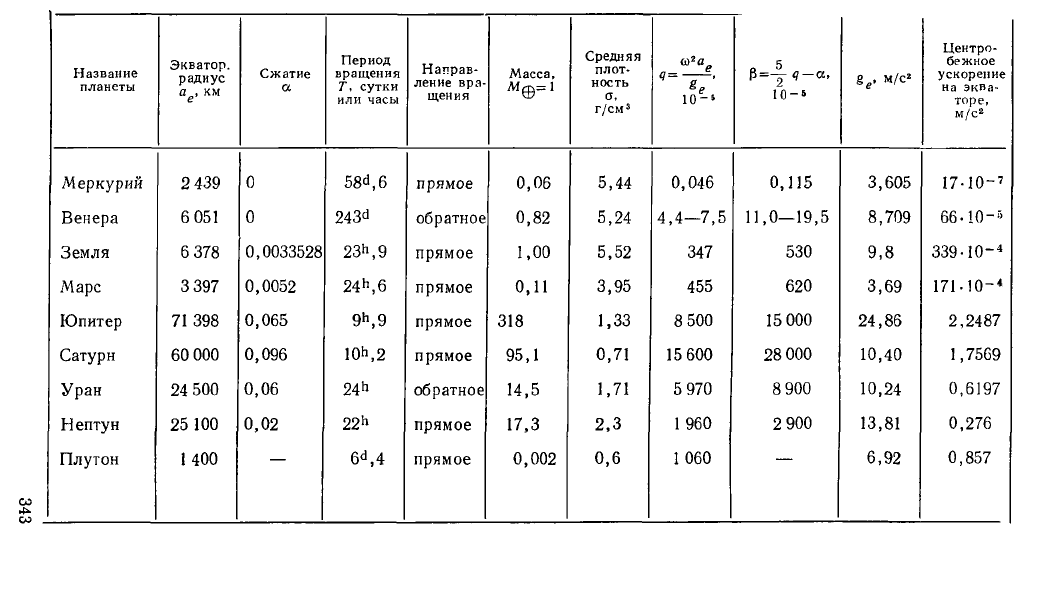

Приводим таблицу элементов планетных орбит (табл.

23) и таблицу физических характеристик планет (табл. 24).

Аппараты «Пионер-2» и «Вояджер-1, -2» прошли вблизи

Сатурна и позволили улучшить ранее рассчитанные харак

теристики его гравитационного поля. В результате полу-

Таблица 2

Элементы планетных орбит

Название

планеты

Большая по

луось орби

ты в ед. зем

ного радиуса

Эксцент

риситет

орбиты е

Наклоне

ние it

град.

Период

обращения

Т

в годах

Число

спутников

Меркурий

0,387 0,206 7,0

0,24

0

Венера 0,723 0,007

3,4

0,62

0

Земля

1,000

(1,5 -108 км)

0,017 0

1,00

1

Марс

1,524

0,093

1,9

1,88

2

Юпитер 5,203

0,048 1,3 11,86 16

Сатурн

9,539

0,056 2,5 29,46

17

Уран

19,191

0,046

0,8

84,01 5

Нептун

30,061

0,010

1,8

164,8 2

Плутон

39,529 0,248

17,1

247,7 1

Название

планеты

Экватор.

радиус

а , км

е

Сжатие

а

Период

вращения

Т, сутки

или часы

Направ

ление вра

щения

Масса,

Л*ф =1

Средняя

плот

ность

а,

г/см3

ш2а

10 - 5

3=4- Я— а.

10-»

ё е. м/с2

Центро

бежное

ускорение

на эква

торе,

м/с2

Меркурий

2 439

0 58d,6

прямое 0,06 5,44

0,046 0,115 3,605 17-10-7

Венера

6 051 0

243d

обратное

0,82 5,24

4,4 —7,5

11,0—19,5

8,709

66-10-5

Земля

6 378

0,0033528 23h,9

прямое

1,00

5,52

347

530

9,8

339-Ю -4

Марс 3 397

0,0052

24h,6

прямое

0,11

3,95 455

620

3,69

171-10-*

Юпитер 71 398

0,065

9h,9

прямое

318

1,33

8 500

15 000

24,86

2,2487

Сатурн

60 ООО

0,096 10h,2

прямое 95,1

0,71

15 600 28 000 10,40 1,7569

Уран 24 500

0,06

24 h обратное 14,5

1.71

5 970

8 900

10,24

0,6197

Нептун

25 100 0,02

22h

прямое 17,3

2,3

1 960 2 900

13,81

0,276

Плутон

1 400 6d,4 прямое 0,002

0,6 1 060

6,92

0,857

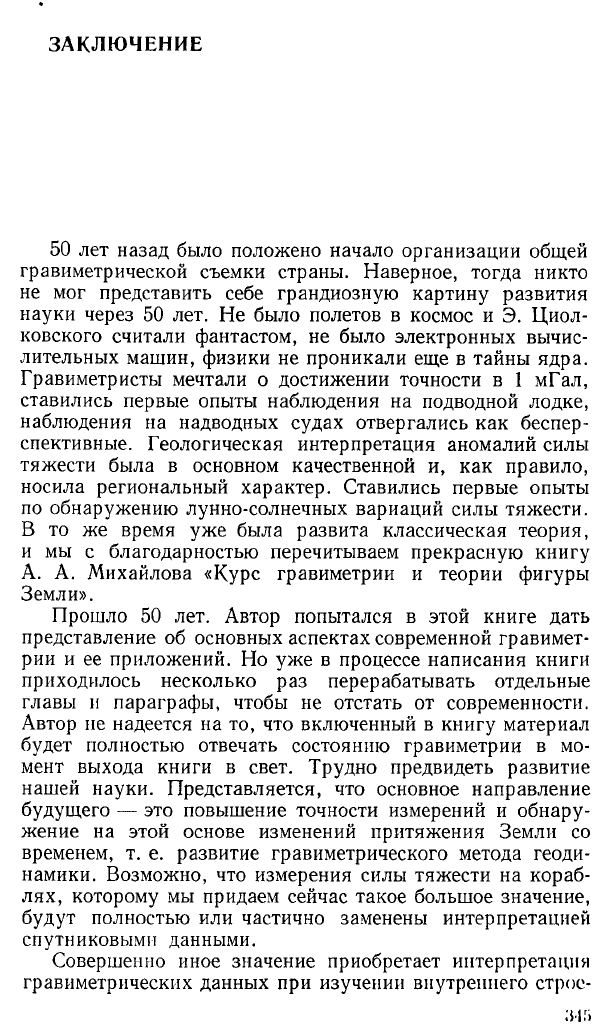

чены динамические коэффициенты разложения потенциала

до 4-го порядка, уточнена масса планеты, ее радиус, массы

спутников и получена богатая информация о знаменитых

кольцах Сатурна.

Приводим значения динамических коэффициентов для

Сатурна и масс его спутника Реи и колец:

J 20 = (1,646 ± 0,005) х Ю Л

Ло = (—0,99 + 0,08) х Ю -3,

М Реи= .(2 ,7 ± 0 ,5 )х 1 0 21 кг,

М К Ол ец = (3 ,5 ± 1,4) х 1021 кг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

50 лет назад было положено начало организации общей

гравиметрической съемки страны. Наверное, тогда никто

не мог представить себе грандиозную картину развития

науки через 50 лет. Не было полетов в космос и Э. Циол

ковского считали фантастом, не было электронных вычис

лительных машин, физики не проникали еще в тайны ядра.

Гравиметристы мечтали о достижении точности в 1 мГал,

ставились первые опыты наблюдения на подводной лодке,

наблюдения на надводных судах отвергались как беспер

спективные. Геологическая интерпретация аномалий силы

тяжести была в основном качественной и, как правило,

носила региональный характер. Ставились первые опыты

по обнаружению лунно-солнечных вариаций силы тяжести.

В то же время уже была развита классическая теория,

и мы с благодарностью перечитываем прекрасную книгу

А. А. Михайлова «Курс гравиметрии и теории фигуры

Земли».

Прошло 50 лет. Автор попытался в этой книге дать

представление об основных аспектах современной гравимет

рии и ее приложений. Но уже в процессе написания книги

приходилось несколько раз перерабатывать отдельные

главы и параграфы, чтобы не отстать от современности.

Автор не надеется на то, что включенный в книгу материал

будет полностью отвечать состоянию гравиметрии в мо

мент выхода книги в свет. Трудно предвидеть развитие

нашей науки. Представляется, что основное направление

будущего — это повышение точности измерений и обнару

жение на этой основе изменений притяжения Земли со

временем, т. е. развитие гравиметрического метода геоди

намики. Возможно, что измерения силы тяжести на кораб

лях, которому мы придаем сейчас такое большое значение,

будут полностью или частично заменены интерпретацией

спутниковыми данными.

Совершенно иное значение приобретает интерпретация

гравиметрических данных при изучении внутреннего строс-

ния Земли, ее коры, в разведке полезных ископаемых.

Уже вошли в практику гравиразведки ЭВМ. Стало обыч

ным моделирование сложной картины геологического строе

ния отдельных регионов. В изучении лунно-солнечных

вариаций силы тяжести и в морской гравиметрии уже давно

нашел широкое применение и дал успешные результаты

метод спектрального анализа. Его применение в разведоч

ном деле и в изучении внутреннего строения Земли также

открывает широкую перспективу. Вероятностный подход,

метод решения некорректно поставленных задач, комплек-

сирование геофизических и геологических методов на базе

современной машинной техники открывают фантастические

возможности в просвечивании недр Земли.

Впереди создание экономичных методов измерений и

интерпретации. Методов, экономичных по затратам вре

мени, средств, материалов и в то же время высоко эффек

тивных. Высокая эффективность и экономичность будут

основной тенденцией развития науки будущего. Как и

наука в целом, гравиметрия сейчас переживает эпоху бур

ных перемен. Но темп этих перемен все время убыстря

ется. И как нельзя было 50 лет тому назад предвидеть

настоящее гравиметрии, так только частично можно пред

видеть сейчас, что будет через 30 лет. Во всяком случае,

в одном автор не сомневается — гравиметрия будет еще

интереснее.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арнольд К • Методы спутниковой геодезии: Пер. с нем.— М.: Недра,

1973, 223 с.

2. Веселов К ■ Е ., Сагитов М. У. Гравиметрическая разведка.—■ 1-е

изд.—'М.: Недра, 1968, 512 с.

3. Гладкий К ■ В. Гравиразведка и магниторазведка.— 1-е изд.— М.:

Недра, 1967, 318 с.

4. Грушинский Н. П. Теория фигуры Земли.— 2-е изд.— М.: Наука.

1976, 512 с.

5. Грушинский Н. П., Сажина Н. Б. Гравитационная разведка.—

3-е изд.— М.: Недра, 1981, 390 с.

6. Дубошин Г.Н. Теория притяжения.— М.: Наука, 1961, 287 с.

7. Изотов А. А. и др. Основы спутниковой геодезии.— М.: Недра,

1974, 317 с.

8. Краснорылов И . И., Плохое Ю. В. Основы космической геодезии.—

М.: Недра, 1976, 216 с.

9. Магницкий В. А. Внутреннее строение и физика Земли.— М.:

Недра, 1965.

10. Миронов В. С. Курс гравиразведки.— М.: Недра, 1972, 508 с.

11. Мельхиор П. Земные приливы: Пер. с англ.— М.: Мир, 1968, 482 с.

12. Огородова Л. В., Юзефович А . П. Гравиметрия.— 2-е изд.— М.:

Недра, 1981, 313 с.

13. Пантелеев В. Л. Методы морской гравиметрии.— М.: Недра, 1983.

14. Пеллинен Л. П. Высшая геодезия.— М.: Недра, 1978, 264 с.

15. Сагитов М . У. Лунная гравиметрия.— М.: Наука, 1979, 432 с.

16. Сагитов М . У. Постоянная тяготения и масса Земли.— М.: Наука,

1969.

17. Шимберев Б. П. Теория фигуры Земли.— М.: Недра, 1975, 431 с.

18. Heiskanen W. A ., Moritz Н. Phisical Geodesy.— London, 1967,

364 p.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Альтиметрия спутниковая 148—

154

Аномалии силы тяжести:

Буге 75, 88—90, 93, 94, 97,

213, 216, 327

в свободном воздухе 75, 83,

93, 97, 326

карта для Австралии 123—

125

-------

Венеры 339

-------

Луны 321, 322, 326,

327

-------

Марса 331

на море 92—94

неполные топографические

90

полные 92, 93

Прея 76, 91, 97

разложение в ряд по сфери

ческим функциям 118

смешанные 73, 74, 75

Фая 75

Базисная сеть 65

Вариометр 278—283

Вертикальный градиент 74, 79—

82

Возмущающие ускорения 287

Высоты аномалия 74, 78

Высоты:

ареоида 330, 332, 333

геодезические 74, 78

геоида 74, 102, 105—107

—, измерение на океанах

148— 154

—, карты 122, 151 — 153

—, разложение в ряд по сфе

рическим функциям 119

Высоты:

нормальные 70—71, 74

ортометрические 70

селеноида 313—314

Гармонические коэффициенты по

тенциала 115

------------для Венеры 337

-------------------

Земли 161—173

-------------------

Марса 336

----------------

Сатурна 344

--------

----------

Юпитера 342

-----------

нормированные 117,

162— 173

--------------, связь с изменением эле

ментов орбиты ИСЗ 139

--------

— , сравнение для Луны и

Земли 319

Геодезическая сеть 62

Геодезические спутники 144—148

Геоид 36, 76, 101

— Бриллуэна 77

— деформации 98— 100

— Листинга 36

— регуляризованный 95—98

Гравиметр:

астазированный 255—257

баллистический 243—245,

248—252

кварцевый ВНИИГеофизики

259—264

Ла Коста — Ромберга 268—

273

сверхпроводящий 275—278

смещение нуль-пункта 258

статический вращательного

типа 238, 254

— — —, чувствительность

255

струнный 273—275

— морской 287

Г равиметр:

Уордена 265—268

эталонирование 258

Гравиметрическая система:

Венская 157

Международная 1971 г. 159—

160

Потсдамская 157

—, поправка 158—159

Г равиразведка:

обратная задача 229—231

— —, регуляризующий ал

горитм 232—233

прямая задача 227—229

Гравитационная постоянная 13—

16

-------

, значение 14

-------

, метод определения

15—16, 92

Гравитационное поле Луны:

измерения на физической по

верхности 328—329

модели нормальной фигуры

315—316

нормальные формулы силы

тяжести 306, 316, 317

нормальный вертикальный

градиент 305

параметры 305, 306, 317

сила тяжести 310—312

Градусные измерения 61—64

Граница Мохоровичнча 179

Динамические характеристики

130—132, 135

-------

, связь с изменениями

элементов орбиты ИСЗ

137—139

— •—, — с параметрами нормаль

ной формулы 131 — 132

Длина дуги 5 9 — 60

Задача Молоденского 112— 113

— Стокса 43—44

обратная 43, 101

Изостазия 180— 183

— региональная, теория Венинг-

Мейнеса 183

—, схема Пратта 180—181

—, — смешанная 182

—, — Эри 181— 182

Интеграл Пуассона 103

Искусственные спутники Земли

(ИСЗ) 132

------------

, элементы орбиты 133

Квазигеоид 71—72

Коэффициент динамичности 286—

287

Крутильные весы 15

-------

вариометра 278—283

Лучевые ускорения 323

-------

, карта для Венеры 340

-------

,

--------

Луны 325

Маятник:

математический 235

физический 235—239

фиктивный 299

Маятниковый прибор 241—243

Мировая опорная гравиметричес

кая сеть 159—160

Нивелирование 67—69

Нормальная атмосфера 175—176

— Земля 173—175

Нормальные сечения 57—58

, радиус кривизны 58

Планеты, физические характери

стики 343

—, элементы орбит 342

Плотностная модель Земли, зем

ной коры 177— 180, 186—187

Подвес Кардана 296

Полиномы Лежандра 27, 115

-------

присоединенные 115—116

Поправка:

Броуна 297, 302

Гонкасало 210, 211

за амплитуду 236, 300

— наклон подвеса Кардана

302

— наклоны и горизонталь

ные возмущающие ускоре

ния 290—292

— неизохронность 236, 300

— промежуточный слон (liy-

ге) 88—89, 93