Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность

Подождите немного. Документ загружается.

когнитивные способности /см. обзор: Егорова М.С., 1988/. С этого времени экс-

периментальные исследования проводятся вне теоретического контекста диффе-

ренциальной психофизиологии, при сохранении представлений об иерархиче-

ском строении индивидуальности» /СБ. Малых, М.С. Егорова, Т.А. Мешкова,

1998, с.ЗЗ/.

Это вызывает большое сожаление, поскольку свойства нервной системы,

включающие в настоящее время большое число нейрофизиологических при-

знаков, синдромы, в которые они входят, и сочетания свойств, выступают в

качестве важных опосредующих звеньев в цепи генотип-средового взаимо-

действия.

Как убедительно установлено рефлекторной теорией, без такого опосредо-

вания и выработки систем временных связей, образования «функциональных

органов» /А.Н.Леонтьев, 1981/ невозможно понять особенности индивидуаль-

ного и видового поведения.

Кроме того, многие исследования, относящиеся к свойствам нервной систе-

мы как природной основе темперамента и способностей, в том числе интеллек-

туальных, при дальнейшей разработке этой проблематики в контексте генетики

поведения могли бы способствовать уточнению представлений об иерархиче-

ской структуре индивидуальности. К решению этой сложнейшей проблемы, ви-

димо, целесообразно привлекать не только концептуальные модели, сложив-

шиеся в дифференциальной психологии (генотип - средовое взаимодействие),

но и те, которые разрабатываются в психологии и психофизиологии индивиду-

альных различий, нейропсихологии и других областях нашей науки. Так, в ра-

ботах типологов выявлены индивидуально-специфические особенности функ-

ционирования каждого из трех мозговых блоков, выделенных А.Р. Лурия, -

энергетического, информационного и регуляторного /1973/. Они проявляются в

важнейших характеристиках личности и индивидуальности: активности и эмо-

циональности (В.Д. Небылицын), активности и саморегуляции (Н.С. Лейтес;

В.М. Русалов), непроизвольной и произвольной (волевой) регуляции (Э.А. Го-

лубева, А.И. Крупное), обеспечиваются различными интегративными мозговы-

ми механизмами.

Здесь уместно вспомнить предостережение известного генетика Д.К. Беляе-

ва. Указав на сложность генетической детерминации мозга, он отмечает сле-

дующее.

«В настоящее время идентифицировано уже около 3 тысяч мутантных генов

человека, сотни из них участвуют в развитии некоторых черт индивидуально-

сти, но неизвестно ни одного гена главного действия, которому можно было бы

приписать специфическое свойство детерминации личностных качеств и инди-

видуальности нормального здорового человека» /1989, с. 157/.

К тому же анализ природы индивидуальности как целого, включающий,

по крайней мере, еще шесть уровней, кроме генетического, и предполагающий

рассмотрение их взаимодействия, не может ограничиться только парадигмой

генотипическое-средовое, хотя обязательно ее предусматривает.

Гуманистическая направленность психологии, психологизм литературы и пси-

хиатрии немыслимы без глубокого интереса к конкретной судьбе отдельного чело-

века (К. Роджерс, К. Леонгард, М.Г. Эриксон и др.). Это прекрасно понимал

69

Б.Г. Ананьев, введя в комплексную диагностику биографический метод (Б.Г. Ана-

ньев, 1968; Н.М. Владимирова, Н.А. Логинова, 1976; Н.А. Логинова, 1990).

Б.М. Теплов, развив номотетический подход в естественнонаучной части

своего творчества - познании природной составляющей «фактора личности»,

«фактора индивидуальности», создал блестящие образцы применения идиогра-

фического метода при описании музыкантов и полководцев.

Е.С. Егорова рассматривает произведение Б.М. Теплова «Ум полководца»

как «обобщение документальных материалов», как «обобщенный психологиче-

ский портрет людей, выбранных на основании некоторого априорного сходст-

ва» /М.С. Егорова, 1997, с. 290/.

Но это и психографические характеристики личностей отдельных полко-

водцев, если исходить из трактовки психографии, данной В.Н. Мясищевым:

«Психография имеет задачу на основе понимания условий жизни, переживаний

и поступков исследуемого лица, в частности его деятельности, которая отра-

жает эпоху и общественную и историческую ситуацию, охарактеризовать и са-

му личность» /В.Н. Мясищев, 1995, с. 247, выделено мною - Э.Г./.

Произведение Б.М. Теплова - одновременно и эссе о неповторимой челове-

ческой индивидуальности Суворова, Наполеона, Кутузова...

Какую бы черту выдающихся полководцев Б.М. Теплов ни анализировал -

будь то характер боевого возбуждения или манера планирования, он показывал

индивидуальные проявления этих и других черт особенно у гениев военного ис-

кусства XVIII и XIX веков, описание которых благодаря обширным материалам

позволяло составить яркие и достоверные портреты.

Напомним лишь о действии в конкретных условиях «наполеоновской «фор-

мулы квадрата, в котором «основание-воля, высота-ум» /Цит. по: Б.М. Теплов,

1945, с. 153/.

Первоначально работа Б.М. Теплова называлась «Ум и воля военачальника»

(по материалам исторического прошлого)»/«Военная мысль», 1943, № 12/, затем в

более полном варианте «К вопросу о практическом мышлении (опыт психологиче-

ского исследования мышления полководца по военно-историческим материалам)»/

Ученые записки МГУ, 1945, №90/ и, наконец, «Ум полководца» /1985, т. 1/. Под

этим названием произведение Б.М. Теплова вышло также отдельным изданием

/1990/. В предисловии к нему В.В. Умрихин отмечает, что «Ум полководца» - это

книга и о «психологическом своеобразии исторических личностей» /В.В. Умрихин,

1990, с. 26/. Оно полностью переиздано в серии «Памятники психологической

мысли»: Б.М. Теплов «Психология музыкальных способностей», М.: Наука, 2003.

В коротком и подробном вариантах этой работы в качестве способности, со-

ставляющей важнейшую грань ума полководца, Б.М. Теплов выделяет успеш-

ное предвидение, пытаясь заглянуть в его «лабораторию».

«Предвидение - результат глубокого проникновения в обстановку и постиже-

ния «главного» в ней, решающего, того, что определяет ход событий /Б.М. Теп-

лов, 1945, с. 189/.

«Вырисовываются два пути, ведущих к успешному предвидению.

Во-первых, расчет, предполагающий большой запас знаний и уменье найти

ту главную, решающую точку, отправляясь от которой этот расчет произво-

дится. Надо уметь рассчитывать и знать, что рассчитывать.

70

Во-вторых, вчувствование в противника, способность становиться на его

точку зрения, рассуждать и решать за него».

«Но вообще это не единственные источники предвиденья. Случаи наиболее

глубокого и далеко идущего предвиденья нельзя целиком объяснить из этих ис-

точников.

Французский император в течение своей блистательной военной карьеры

всегда был много дальновиднее своих противников. Так обстояло дело до

1812 года. Здесь роли переменились. Кутузов, крупнейший из полководцев, с

которыми Наполеону когда-либо приходилось сталкиваться на театре войны,

оказался в этом отношении много сильнее своего знаменитого противника.

Предвиденье Кутузова занимает не последнее место в той группе утесов, о ко-

торую разбился военный гений Наполеона.

Свою редкостную способность разгадать намерения врага и предугадать ход

событий Кутузов не раз показывал и раньше, но лишь в Отечественную войну

1812 года эта сторона его гения развернулась в полной мере» /там же, с. 190-

191, курсив автора - Э.Г./.

«... третий источник предвидения полководца - эмоциональный. Это единст-

во чувств полководца и армии, полководца и всего народа. Исход войны решает в

конечном счете дух народа и армии. И если полководец живет одними чувствами

с народом и армией - чувствами любви к родине, самопожертвования, ненависти

к врагу, готовности бороться до конца, «он может знать то, что скрыто от «посто-

роннего», прежде всего реальную силу войск, которая не определяется простым

арифметическим подсчетом. Такое предвидение возможно у крупных полковод-

цев, стоящих во главе народных армий, ведущих справедливую, народную войну.

Одним из таких полководцев и был Кутузов» /там же, с. 193/.

Подлинное единство ума и воли проявляются, по Теплову, в моральном му-

жестве полководца, мужестве в принятии на себя ответственности...» /там же,

с. 172/.

В качестве одного из примеров такого мужества «силы необычайной»

Б.М. Теплов приводит «оставление Кутузовым Москвы без боя, вопреки мне-

нию огромного большинства русских военачальников, вразрез с требованиями

царя и всех правящих сфер Петербурга, мало того, вразрез с голосом большин-

ства армии и народа».

«Бессмертное величие Кутузова в том, что он не испугался страшной тяже-

сти взятой на себя ответственности и сделал то, что по совести считал единст-

венно правильным» /там же, с. 172, 173/.

Современный экономист и историк А.П. Паршев, иронически оценивая не-

дальновидность завоевателей, приводит дополнительные данные о силе пред-

видения Кутузова:

«Французские генералы с обидой вспоминали, что они раньше Кутузова ус-

пели бы к Малоярославцу, если бы тот не посадил своих солдат на по'дводы.

Это было не по правилам, но у Кутузова в решающий момент оказалось не-

сколько тысяч подвод с упряжными лошадьми, видимо, по чистой случайности.

И Великой армии пришлось идти не по благодатной Украине, а по выжженной

Смоленской дороге».

Другой пример - предвидение на века.

71

Все или почти все слои русского общества хотели освободить Европу от

Наполеона. Но, как отмечает А.П. Паршев, финансовый кризис, «вызванный

необходимостью содержать русскую армию за рубежом», имел далеко идущие

исторические последствия...

«Кутузов знал Европу и понимал, что, пытаясь играть какую-то роль там,

русское общество ошибалось».

«Таким было мнение Кутузова, и об этом на смертном одре весной

1813 года просил он царя. А царь просил у него прощения за то, что не послу-

шался. Кутузов ответил «Я-то прощу, простит ли Россия?» /А.П. Паршев, 2000,

с. 254, 256, 257/.

Даже отдельные фрагменты, относящиеся к Кутузову, дают представление о

том, что помимо отмечаемого самим Б.М. Тепловым и другими авторами зна-

чения его труда «Ум полководца» для понимания практической деятельности и

общих умственных способностей, он является еще и удивительным по глубине

постижения исследованием индивидуальности.

Достоверность данного произведения определяется также тем, что его соз-

датель - Б.М. Теплов - не только прекрасный писатель и психолог, но и участ-

ник в качестве офицера царской армии первой мировой войны и комбриг Крас-

ной Армии, защитник Москвы в Великую Отечественную войну, дежуривший

на крыше МГУ вместе со своим сыном-подростком Игорем Тепловым во время

бомбардировок столицы фашистами в 1941 году /Я.А. Теплова, 1997/.

* * *

В дифференциальной психологии было не много исследователей, одинаково

мастерски владевших и измерительными, и психографическими методами. К

ним, безусловно, принадлежал Б.М. Теплов. К числу таких уникальных ученых

относился и создатель тестологии А. Бине, автор проницательных описаний ин-

дивидуальности своих питомцев - дочерей, учеников, сотрудников, обследуемых.

Возможно, интерес к индивидуальности, характерный для западноевропей-

ской и отечественной культуры, способствовал вдумчивому, взвешенному от-

ношению к тестам (имеется в виду научная сторона этой проблемы).

Критическая оценка издержек тестологии зародилась в недрах ее самой в

начале XX века во Франции, Германии, а затем и в России. Это обусловлива-

лось тем, что при несомненных достоинствах измерительных методов в изуче-

нии человека исчезала индивидуальность как неповторимая целостность.

В 1910 году Г.И. Челпанов в докладе «Современная индивидуальная психо-

логия» на праздновании 25-летия Московского психологического общества,

10

т.е. всего через два года после появления в отредактированном виде тестов

А. Бине в 1908 г., дает аргументированную критику отрицательных сторон тес-

тологии. Существенно, что в этой критике он не только выражает полную соли-

дарность с ведущими европейскими дифференциальными психологами, напри-

мер со Штерном, а в значительной мере опирается на конкретные результаты

10

Эта речь недавно переиздана в «Избранных психологических трудах Г.И. Челпанова»

«Психология, философия, образование», Москва-Воронеж, 1999.

72

А. Бине и его сотрудников. Г.И. Челпанов подробно цитирует доклад В. Анри

на съезде по экспериментальной психологии в 1904 году в Гиссене, в котором

на основе 9-летнего опыта применения тестов докладчик приходит к выводу,

что вместо одноразовых испытаний большого числа лиц нужны «обстоятельные

исследования отдельных лиц, которые простираются на продолжительное вре-

мя». «Соответственно с этим требованием Анри вместе с сотрудниками произ-

вел исследования на питомцах двух «нормальных школ», которые были в их

распоряжении в течение долгого времени. Эти исследователи пробовали при

помощи различных приемов ориентироваться в духовных и телесных свойствах

своих питомцев. Но, невзирая на долголетнюю работу и на многие улучшения в

методах, по мнению Анри, нельзя было прийти к правильной характеристике

различных индивидуумов /Г.И. Челпанов, 1999, с. 369. Выделено автором - Э.Г./.

Такое понимание ограниченности номотетических методов в познании чело-

века было связано с четким определением предмета индивидуальной (дифферен-

циальной) психологии Г.И. Челпановым, который представил в докладе про-

грамму развития этого раздела нашей науки, особенно интересную для типологов

и персонологов. Ее положения продолжают оставаться актуальными до сих пор.

«Задача индивидуальной психологии - определить индивидуальность», ко-

торую необходимо рассматривать «как органическое целое», «единство, кото-

рое никак нельзя понять из соединения частей» /Г.И. Челпанов, 1999, с. 356,

366/. Но индивидуальная психология имеет своей целью раскрытие и индивиду-

альных психических особенностей. А если определенная особенность повторя-

ется много раз, то необходимо «установление типов» /с. 357/.

Индивидуальная психология, как и психология вообще, «должна стремиться

сделаться наукой точной» /с. 372/.

Практическое применение научных методов часто страдает неточностью:

«Я с большим беспокойством смотрю на попытку некоторых психологов давать

эти методы исследования в руки учителей и учительниц» /с. 371/. Такое впечат-

ление, что это написало не в начале века, а в его конце...

Таким образом, вслед за В. Штерном Г.И. Челпанов считает предметом

дифференциальной психологии и индивидуальные различия, и индивидуаль-

ность. Соответственно, необходимы и разные группы методов: как номотети-

ческие, так и идиографические /см. В. Штерн, 1998; М.С. Егорова, 1997 и др./

Как уже отмечалось, взвешенная позиция В. Штерна, которая разделяется мно-

гими исследователями, в том числе и Г.И. Челпановым, состоит в том, что обе

группы методов дополняют друг друга, а в познании индивидуальности как орга-

нического целого использование одних тестов недостаточно, как неполной являет-

ся и картина поведения, создаваемая на основе лишь описательных методов.

В наше время уравновешенная, основанная на содержательном анализе тес-

тирования в его развитии, критика представлена в работах К.М. Гуревича и его

единомышленников: в предисловии К.М. Гуревича и В.И. Лубовского - редакто-

ров перевода книги А. Анастази «Психологическое тестирование», названной ав-

торами этой статьи «энциклопедией тестологии» /1982/, а также в многочислен-

ных публикациях К.М. Гуревича. Не повторяя обоснованной ими аргументации,

отметим, что в недрах самой тестологии А. Анастази, Л. Кронбахом и другими

тестологами ставятся серьезные проблемы, например вопрос о правильной оцен-

73

ке результатов тестирования, которое во многом зависит от социального фактора

/К.М. Гуревич, «Проблемы дифференциальной психологии», 1998/.

Так, критический анализ тестов интеллекта, проведенный А. Анастази

/1958; 1982/, а также Б.М. Тепловым /1940/, К.М. Гуревичем /1998/, К.М. Гуре-

вичем и В.И. Лубовским /1982/, М.К. Акимовой /1999/ и др., поставил важней-

шую проблему зависимости тестов от культуры.

«Культура каждой социальной общности проявляется в круге господствую-

щих научных и житейских представлений, каждое из которых имеет свои корни

в истории этой общности. Она проявляется и в стереотипах мышления, склады-

вающихся в процессе исторически обусловленной деятельности, и во взаимном

общении людей, постоянно связывающих эти представления с определенными

признаками, т.е. в системах устойчивых семантических отношений» /К.М. Гуре-

вич, В.И. Лубовский, 1982. с. 9/.

Действительно, одной из универсальных общностей человека, в которой

развиваются его способности и индивидуальность, является культура. Это целая

необъятная область психологического знания. Отметим лишь, что и в методоло-

гии кросс-культурных, в том числе тестовых, исследований утверждается необ-

ходимость рассмотрения этнопсихологических зависимостей в контексте груп-

пового и индивидуального опыта отдельного человека /A. Anastasi, 1958; Sym-

posium 17 «Cross-Cultural Studies - Theories and Methods. In: XXIInd International

Congress of Psychology», 1980/.

Парадокс, однако, состоит в том, что, применяя даже адаптированные тесты,

в частности созданные в рамках европейской и американской тестологии, мы,

из-за отсутствия широких кросс-культурных исследований, в которые была бы

включена наша богатейшая отечественная культура, как национальная, так и

многонациональная, по существу отрываемся от исторических и семантических

отношений, с ней связанных.

В англоязычной культуре, несомненно отражающейся в психологических

знаниях, недоучитывается роль своеобразия наших ценностей.

Б.М. Теплов в наиболее полном варианте статьи «Способности и одарен-

ность» /Ученые записки Гос.НИИ психологии, т. II, 1941/ обратил внимание на

следующий факт. В идущем от Ф. Гальтона отборе величайших гениев челове-

чества по принципу известности в списке из 282 человек, составленном Е. Кокс

/С. Сох, 1926, цитируется по вышеназванной статье/, «... нет ни одного русско-

го имени: нет Льва Толстого, нет Достоевского, нет Пушкина и Гоголя, нет

Петра I, нет Чайковского, нет Ломоносова, нет Менделеева» /Б.М. Теплов, 1941,

с. 9/. Конечно, в наше время, спустя многие десятилетия, ситуация изменилась,

но не очень значительно.

Возвращаясь к проблеме измерений, необходимо отметить, что в результате

анализа положительных и отрицательных сторон тестологии осуществлена раз-

работка для нашей системы образования усовершенствованных методов диагно-

стики, например критериально-ориентированных тестов /К.М. Гуревич, 1998/.

«Одним из теоретических положений, на котором основывается создание

критериально-ориентированных нормативных методик, нужно считать психо-

логическую аксиому о содержательности, или, что то же, о предметности мыш-

ления» /там же, с. 260/.

74

Важное достоинство этих исследований К.М. Гуревича с сотрудниками -

внимание к каждому учащемуся, запрограммированная в тестах своевременная

оперативная и конкретная помощь ученику практически по всем основным

учебным дисциплинам и психологическая коррекция умственного развития

школьников /М.К. Акимова, В.Т. Козлова, 2002/.

Но психологическое и педагогическое усовершенствование тестов должно

быть дополнено измерением и анализом индивидуальных природных предпосылок.

Еще на заре тестологии ее родоначальники А. Бине и Т. Симон, имевшие

серьезное медицинское образование и обширные психолого-педагогические по-

знания, сформулировали, по существу, положение о необходимости комплекс-

ного подхода при изучении учащихся /A. Binet, I. Simon, 1905/.

В книге А. Бине «Измерение умственных способностей» /1998/ приводятся

многочисленные данные, полученные на нормальных и ненормальных детях и

учащихся с задержкой психического развития, о значении антропологических и

физиологических характеристик, включая исследование органов чувств, а также

социального статуса, для определения уровня умственных способностей. При этом,

автор, конечно, понимает сложность соотношения физической и психической ор-

ганизаций. Впоследствии в практической тестологии комплексная диагностика за-

менялась часто и заменяется до сих пор лишь психологическим тестированием.

1.3. Об изучении природных предпосылок индиви-

дуально-типологических различий в диффе-

ренциальной психофизиологии и ее создателях

Согласно одному из определений, обсуждавшихся в рамках Международной

организации по психофизиологии, «психофизиология - наука, изучающая фи-

зиологические основы психических функций путем исследования взаимодейст-

вия тела, мозга и поведения живого организма с окружающей средой...» При-

знавая, что данное определение не является совершенным, авторы обзорной

статьи, посвященной образованию этой ассоциации в 1982 году, полагают, что

оно избавляет от методологических ограничений какого-либо одного направле-

ния /International Journal of Psychophysiology, № 1, 1983/.

В психофизиологии представлены следующие области исследования: ощу-

щения и восприятие; научение и память; эволюция и развитие поведения; моти-

вация и эмоции, агрессия и защита; центральная и автономная нервная система;

связь нейронов и синаптическая передача; межполушарные отношения, и доми-

нирование полушарий; психофизиологические (психосоматические) расстрой-

ства; биологическая обратная связь; стресс; психофармакология; пребывание в

воздушном пространстве и космосе; физическая активность и спорт /там же/.

Здесь обозначены многие сферы психофизиологических исследований, относя-

щихся к общей психофизиологии.

75

Рассматривая стадии становления общей психофизиологии, Р. Штернбах

(R. Sternbach, 1966) связывает ее прогресс с развитием техники, в частности с

изобретением полиграфов, позволяющих регистрировать различные виды фи-

зиологической активности людей. Другим важным этапом становления психо-

физиологии как науки была разработка статистических приемов, используемых

при изучении индивидуальных различий и проблемы способностей. Объектив-

ная регистрация реакций человека на полиграфах и оценка этих реакций с по-

мощью статистических методов способствовали превращению психофизиоло-

гии в науку, сделав ее выводы доказательными.

Нейрофизиологический этап развития психофизиологии и других разделов

нейронауки, также связанный с усовершенствованием методов исследования це-

лого мозга и нейронной активности у животных и человека /Е.Н. Соколов, 1981;

«Основы психофизиологии» под ред. Ю.И.Александрова, 1997; Н.Н.Данилова

«Психофизиология». 1998/, привел к раскрытию совершенно новых принципов в

понимании информационной, ориентировочной и регуляторной функций психи-

ческого и его роли в жизнедеятельности и поведении человека и животных.

Е.Н. Соколов предлагает определять психофизиологию как науку, изучаю-

щую «физиологические механизмы субъективных явлений, состояний и инди-

видуальных различий» /Е.Н. Соколов, 1997, с. 1/.

Особенно большие достижения в общей психофизиологии связаны с иссле-

дованием нейронных механизмов психических процессов и состояний. В зри-

тельной и слуховой когнитивных системах найдены детекторы, обеспечиваю-

щие рецепцию более простых (интенсивность света, высота тона) и более слож-

ных признаков (детекторы комплексов, детекторы гласных и согласных, детек-

торы фонем). Обнаружены гештальт-детекторы и семантические нейроны.

Среди них имеются нейроны с неугасающими реакциями - специальные аф-

ферентные нейроны, не обнаруживающие привыкания, - и нейроны с угасающи-

ми реакциями - уже упомянутые во введении нейроны новизны и нейроны тож-

дества, обеспечивающие избирательное возникновение и угашение ориентиро-

вочного рефлекса /«Нейронные механизмы ориентировочного рефлекса», под

ред. проф. Е.Н. Соколова и О.С. Виноградовой, 1970; Е.Н. Соколов, 1970/.

Важнейшая черта современной когнитивной психофизиологии и психофи-

зики - совпадение нейронных механизмов восприятия раздражителей и

субъективных различий, например, между цветовыми стимулами. При этом с

субъективными различиями коррелируют амплитуды вызванных потенциалов

при замене одних раздражителей на другие /Е.Н. Соколов, 2003/.

При восприятии эмоциональных выражений схематических лиц (кривизна

рта, наклон бровей и ширина глаз) также найдены соответствия между субъек-

тивными оценками этих выражений, амплитудами компонентов вызванных по-

тенциалов и включенностью корковых нейронов ориентации линий /Ч.А. Из-

майлов, Н.А. Титова, 1999; НА. Титова, 1999/.

В основе такой общности параллельной обработки информации на разных

уровнях лежит принцип векторного кодирования /Е.Н. Соколов, 2003/.

Во всех вначале перечисленных сферах общей психофизиологии имеют ме-

сто индивидуальные различия, но они не являются предметом специального

рассмотрения. Соответственно как закономерно возникла самостоятельная

76

дисциплина «дифференциальная психология», так появилась необходимость

выделения «дифференциальной психофизиологии». Понимание человека как

биосоциального существа не может ограничиваться только методологическим

постулатом, оно должно быть реализованным в изучении у каждого тех при-

родных факторов, которые составляют естественнонаучную основу индивиду-

альных психологических различий. Такое понимание содержится, как

мы полагаем в приводимом выше определении Е.Н. Соколова и, конечно, в тру-

дах Б.М. Теплова.

Дифференциальная психофизиология (термин предложен В.Д. Небылицы-

ным в 1969 году) - часть общей психофизиологии. Ее предметом является ис-

следование устойчивых индивидуальных различий по соотношению их физио-

логических и психологических особенностей. В.Д. Небылицын определил эту

область науки как «изучение нейрофизиологических факторов индивидуально-

го человеческого поведения в рамках такого подхода, который стремится синте-

зировать в едином эксперименте и физиологические, и психологические методы

анализа человеческих реакций» (1969. с. 3).

Отечественная дифференциальная психофизиология использовала достиже-

ния теоретической мысли и достижения, связанные с методами регистрации и

статистической обработки данных. И в этом огромная заслуга Б.М. Теплова и

В.Д. Небылицына.

При обстоятельном рассмотрении понятий «психофизиология» и «диффе-

ренциальная психофизиология» и направлений развития последней Л. Мекач-

чи и Д. Брожек (L. Mecacci, J. Brozec, 1973; L. Mecacci, 1976) отмечают, что

отличительная черта отечественной психофизиологии - изучение центральной

нервной системы и ее роли во взаимодействии организма со средой, причем

наиболее плодотворно в этой связи взаимодействие наук о нервной системе и

поведении, в то время как главные успехи на Западе относятся к раскрытию

функционирования нейронов и синапсов, зрительной системы и подкорковых

структур. Основой нашей психофизиологии авторы считают рефлекторную

теорию И.П. Павлова, обогащенную в 50-х гг. нейрофизиологией, а павлов-

скую типологию — основой дифференциальной психофизиологии. Именно

здесь произошло плодотворное сотрудничество между исследователями, за-

нимающимися проблемами личности, и в частности интроверсией - экстра-

версией, и типологами, разрабатывающими теорию свойств нервной системы

человека (Pavlov's Typology, 1964; Biological Basis of Individual Behavior, 1972;

J. Strelau, 1983 и др.).

Одна из центральных проблем, интересующая тех и других, - это способность

к научению: типологов занимает вопрос о соотношении основных свойств нерв-

ной системы с этой способностью, а теоретиков личности - вопрос о том, как

данная способность влияет на развитие черт личности и ее отношений с окру-

жающим (M.L. Marton, 1972).

Важнейшей предпосылкой и условием возникновения дифференциальной

психологии и психофизиологии в России было развитие естествознания во вто-

рой половине XIX и в XX вв., представленное плеядой замечательных экспери-

ментаторов и мыслителей: И.М. Сеченовым, И.П. Павловым, Н.Е. Введенским,

А.А. Ухтомским, В.М. Бехтеревым.

77

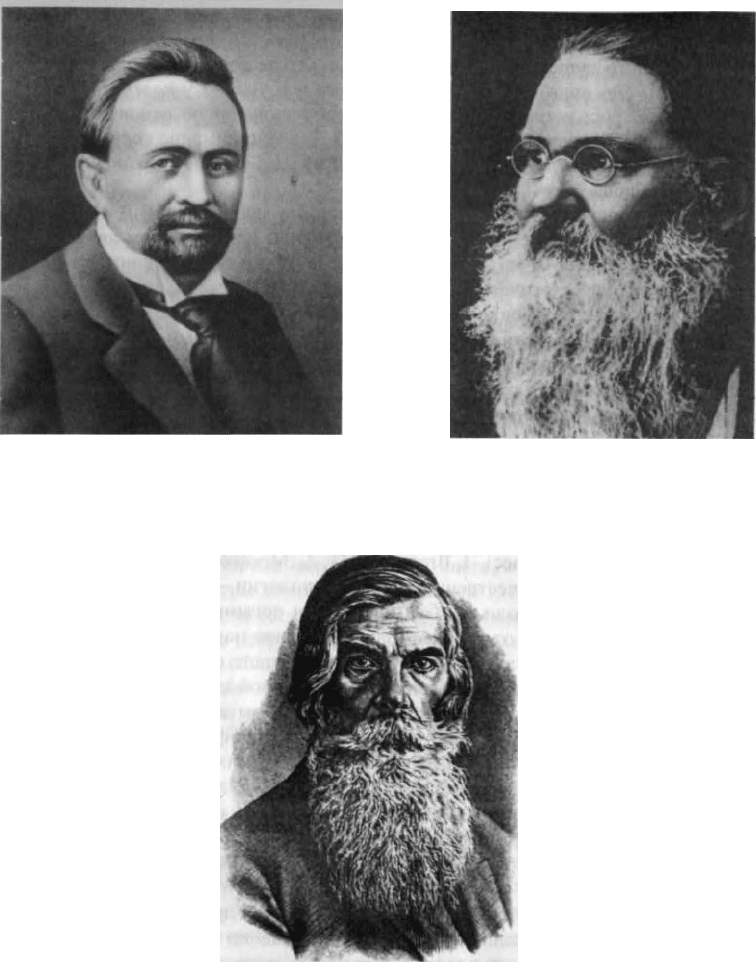

Н.Е. Введенский

(1852-1922)

А.А. Ухтомский

(1875-1942)

B.M. Бехтерев

(1857-1927)

В стране, где о значении их открытий и становлении науки о высшей нервной

деятельности написаны сотни трудов, и среди них те, которые принадлежат пси-

хологам /Е.А. Будилова, 1954; Е.В. Шорохова, 1955; Б.М. Теплов, 1956; С.Л. Ру-

78