Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность

Подождите немного. Документ загружается.

«Ведь влияние сильной своей новизной и верностью действительности мыс-

ли, особенно в молодые годы, так глубоко, прочно и, нужно прибавить еще,

часто так скрытно. В этой брошюре была сделана - и внешне блестяще - поис-

тине для того времени чрезвычайная попытка (конечно, теоретическая, в виде

физиологической схемы) представить себе наш субъективный мир чисто фи-

зиологически.

Иван Михайлович в это время сделал важное физиологическое открытие (о

центральном задерживании), которое произвело сильное впечатление в среде евро-

пейских физиологов и было первым вкладом русского ума в важную отрасль есте-

ствознания, только перед этим сильно двинутую вперед успехами немцев и фран-

цузов. Напряжение и радость при открытии, вместе, может быть, с каким-либо дру-

гим личным аффектом, и обусловили этот, едва ли преувеличенно сказать, гени-

альный взмах сеченовской мысли» /И.П. Павлов, т. III, кн. первая, 1951, с. 15/.

В 1965 году состоялась международная конференция «Рефлексы головного

мозга», посвященная 100-летию выхода в свет одноименного труда И.М. Сече-

нова. На ней были представлены доклады выдающихся физиологов мира и на-

шей страны. С приветственной речью выступил Б.М. Теплов.

Крупнейшие отечественные психологи - С.Л. Рубинштейн и Б.М. Теплов -

показали значение трудов И.М. Сеченова для психологии, подчеркнув, что он

не только заложил основы для разработки психофизиологии как области знаний,

пограничной между физиологией и психологией, но и наметил программу цело-

стной системы психофизиологии, построенной на объективном методе.

«Всякий, кто читал труды И.М. Сеченова, знает, что борьба за объективный

метод в психологии занимает в них важное место. Для Сеченова выражения

«объективное отношение к фактам» и «научное отношение к фактам» были си-

нонимами» /Б.М. Теплов, 1985, т. II, с. 281/.

Становление экспериментальной психологии в России на основе объективного

метода во многом было связано с идеями И.М. Сеченова и их развитием. Это пре-

жде всего относится к концепции личности выдающегося естествоиспытателя,

психиатра и психолога В.М. Бехтерева, создавшего первую в нашей стране психо-

физиологическую лабораторию в Казанском университете в 1865 году. Именно

В.М. Бехтерев, объединивший в своих исследованиях неврологические, физиоло-

гические и психологические подходы к человеку, заложил фундамент его ком-

плексного изучения, реализованного в дальнейшем школой Б.Г. Ананьева /см.

Е.А. Будилова, 1990; В.А. Кольцова, 1990; Н.А. Логинова, 1990; Б.Ф. Ломов, 1990;

Е.И. Степанова, 1990/, и ее последователями (см. Э.А. Голубева, 1990).

В книге «Бытие и сознание» /1957/ С.Л. Рубинштейн дал глубокий анализ зна-

чения рефлекторной теории М.М. Сеченова - И.П. Павлова для психологии. Он

вычленил и «основные специфические черты рефлексов головного мозга»:

«Рефлекс головного мозга - это, по Сеченову, рефлекс заученный, т.е. не

врожденный, а приобретаемый в ходе индивидуального развития и зависящий

от условий, в которых он формируется. (Выражая эту же мысль в терминах сво-

его учения о высшей нервной деятельности, Павлов скажет, что это услов-

ный рефлекс, что это временная связь) /С.Л.Рубинштейн, 1957, с. 180/,

выделено автором - Э.Г.)

54

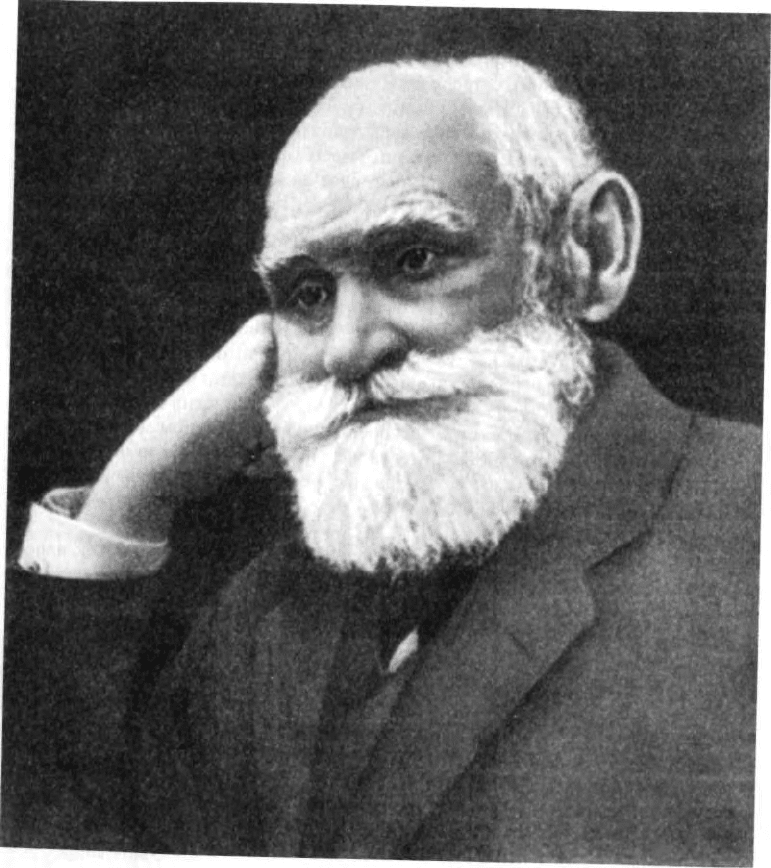

И.П. Павлов

(1849-1936)

60

Вторая важнейшая черта рефлексов головного мозга - связь условнорефлек-

торной деятельности как деятельности сигнальной с безусловными рефлексами.

«В павловской концепции рефлекторной деятельности в целом центральное ме-

сто принадлежит в связи с этим понятию подкрепления: осуществляется та

рефлекторная деятельность, которая «подкрепляется» /там же/.

Следует заметить, что при анализе мозговых и эндокринных механизмов

мотивации, эмоций и типов личности проблема подкрепления, в частности по-

ощрения и наказания, приобрела центральное значение /см., например,

Д. Грей, 1993/.

И, наконец, третья черта рефлексов головного мозга, связанная с двумя пер-

выми: «Будучи «выученным», временным, изменяющимся с изменением усло-

вий, рефлекс головного мозга не может определяться морфологически раз на-

всегда фиксированными путями» /С.Л. Рубинштейн, там же, с. 180-181/.

Исследования с выработкой инструментальных условных рефлексов при од-

новременной регистрации биоэлектрической активности различных мозговых

структур на животных это положение подтверждают и конкретизируют. На чело-

веке при анализе механизмов первосигнальной и второсигнальной деятельности,

в том числе при рассмотрении специфики межполушарных отношений в ходе

решения образных и вербальных задач, фокус взаимодействия мозговых структур

постоянно перемещается /А.Н. Соколов, Е.И. Щебланова, 1974; A.M. Иваницкий,

Г.В. Таратынова, И.М. Подклетнова, 1990/.

Психологами обоснованно утверждается, что И.М. Сеченов «был не только фи-

зиологом, но и психологом» /С.Л. Рубинштейн, 1973, с. 163/. Физиолог Х.С. Кош-

тоянц также называет И.М. Сеченова «психологом-специалистом в прямом значе-

нии этого слова» /Х.С. Коштоянц, 1952, с. 670/. Важность открытий И.М. Сеченова

для общей психологии, психофизиологии и кибернетики была проанализирована

С.Л.Рубинштейном /1945; 1957/, Е.А. Будиловой /1960/, Б.М. Тепловым /1950;

1965/, М.Г. Ярошевским /1968, 1981, 1995/, Л.М. Веккером /1974/ и др.

В связи с разрабатываемой нами проблематикой, кроме уже отмеченных по-

ложений рефлекторной теории, целесообразно остановиться на некоторых на-

правлениях развития сеченовской мысли, получивших подтверждение в павлов-

ской школе и нейронауке, а также общей и индивидуальной психологии и психо-

физиологии, существенных для понимания целостного поведения человека.

Это наличие различных видов центрального торможения, доказанного для

нейронного и макроуровня. Сеченов впервые установил, что «... центральное

торможение представляет собой физиологическую функцию головного мозга и

что в центральной нервной системе наряду с возбуждением идет противополож-

ный процесс - торможение. С открытием центрального торможения стало ясно,

что без учета тормозных процессов нельзя понять сущность рефлекторных меха-

низмов, координирующих деятельность организма. Торможение позволяет го-

ловному мозгу управлять этой деятельностью и согласовывать движения с внеш-

ними раздражениями» /Е.А. Будилова, 1960, с. 21/.

В предисловии к третьему изданию «Двадцатилетнего опыта» /1925/ И.П. Пав-

лов подчеркнул мысль, неоднократно им повторяемую в разное время: централь-

ный пункт в работе больших полушарий - отношения «между раздражительным и

тормозным процессами. Баланс между этими процессами и колебания его в преде-

61

лах нормы и за норму и определяют все наше поведение - здоровое и больное»

/И.П. Павлов, 1951, т. 3, кн. I. Из предисловия к третьему изданию/.

В самом общем виде при функционировании целого мозга преобладание

медленных волн в электроэнцефалограмме, включая электрографическую кар-

тину сна, рассматривается как проявление центрального торможения.

П.В. Симонов предложил понятие превентивного, упреждающего торможе-

ния /1962/. Анализируя условия усиления, экзальтации основного ритма ЭЭГ чело-

века - альфа, он показал, что превентивное торможение осуществляет «барьерную

функцию в период бодрствования» в отношении поступающей в мозг информации

главным образом через зрительный канал /П.В. Симонов, 1965, с. 155/.

Эти и другие характеристики центрального торможения широко использу-

ются в психофизиологических исследованиях.

В работах психологов на основе свидетельств самого И.М. Сеченова и ана-

лиза его творчества показано, что открытие центрального торможения было

связано с психологическими интересами Сеченова, с необходимостью понима-

ния механизмов сознания и воли /С.Л. Рубинштейн, 1945; Е.А. Будилова, 1960;

М.Г. Ярошевский, 1968, 1981/.

«В русской психологии 60-80-х годов важнейшей из узловых проблем была

проблема свободы воли, совпадавшая в ее собственно психологическом со-

держании с проблемой волевого действия»/Б.М. Теплов, 1950, с. 113/.

Эта традиция дала возможность выхода в психофизиологическом анализе к

непроизвольному действию, произвольной деятельности и трудовым процессам,

а в конечном счете - к поступкам человека и его поведению. Она избавляла и

проблему способностей от преувеличения и абсолютизации интеллектуализма.

Проблема свободы воли «выступает как теоретический и практический

стержень «Рефлексов головного мозга» Сеченова /1863/ и всей научной поле-

мики, вызванной знаменитой книгой» /там же/.

Анализируя психологические взгляды А.И. Герцена, его переписку с близки-

ми людьми - сыном-физиологом А.А. Герценом и Н.П. Огаревым, Б.М. Теплов

прослеживает драматизм этой полемики: первоначальное непризнание откры-

тия центрального торможения А.А. Герценом и его учителем М. Шифером, по-

следующее доказательство в специальных экспериментах Сеченова ошибочно-

сти этой позиции и формулирование взглядов А.И. Герцена «в замечательном

документе» - «Письме к сыну о свободе воли» /1868/, содержание которого

раскрывает общее представление А.И. Герцена о том, что «.индивидуум, челове-

ческая личность - продукт }1еобходимости физиологической и необходимости

исторической» /цит. по Б.М. Теплов, 1950, с. 109/.

Позволим себе привести основные положения этого письма в конспективном

изложении Б.М. Теплова, т.к. его содержание имеет, конечно, не только историче-

ский, но и научный интерес, свидетельствуя о глубоком понимании этой проблемы

А.И. Герценом - одним из выдающихся и объективных русских мыслителей XIX в.

1. «Обычное понимание «свободы воли» должно быть от-

вергнуто. Действия человека причинно обусловлены».

2. «Действия

человека обусловлены физиологически. Од-

нако имеется различие между волевыми действиями и

непроизвольными физиологическими функциями».

62

3. «Сознание свободы своих действий не есть только

заблуждение: человеку присуща способность взве-

шивать возможности и производить выбор действия».

4. «Эта способность - необходимый результат развития

человека как социального существа».

5. «Способность эта неразрывно связана с сознанием, а

сознание с исторической точки зрения - не эпифе-

номен, а необходимое свойство человека как соци-

ального существа».

6. «Свобода человеческого действия достигается в ре-

зультате соответствия между разумом и деятельно-

стью» /Б.М. Теплов, 1950, с. 120-121/.

И.М. Сеченов в своей статье «Учение о не-свободе воли с практической

стороны» /1881/ отметил несостоятельность критики его рефлекторной теории

за якобы вытекающее из нее оправдание распущенности нравов. В рассуждени-

ях его оппонентов, как доказал Сеченов, не учитывалась практическая (в том

числе юридическая) точка зрения.

Он обосновал положение о том, что данная проблема не может быть решена

без обращения к «моральному чувству», поскольку человек, «как существо

нравственно-разумное, ответствен перед судом собственной совести и разу-

ма» /1952, т. 1, с. 431, курсив автора, - Э.Г./

Именно зависимость побуждений от умственных, моральных и «чувствен-

ных данных» создает возможность предвидеть поступки человека. Так, при за-

ключении договоров такого рода предвидение обеспечивает их прочность. «Кто

не знает в самом деле, что на практике верность договору обеспечивается всего

более честностью обеих сторон, или совестью.

Значит, участь договоров вовсе не зависит от того, есть ли у людей свободная

воля или нет, все дело в их сознательности, совести и разуме» /там же, с. 433/.

Вот как И.М. Сеченов рассматривает поступки людей.

«Все умственные и нравственные побудители к поступку, наполняющие

своей борьбою сознание человека, резюмируют собою всю его умственную и

нравственную личность в данную минуту, потому что по этому учению (его

рефлекторной теории - Э.Г.) всякое душевное движение, как бы просто оно ни

было, представляет собою результат всего предшествующего и настоящего раз-

вития человека».

Поступок «... должен приписываться всей личности как целому» /там же с. 430/.

Великие естествоиспытатели и мыслители И.М. Сеченов и И.П. Павлов пре-

красно понимали, что исследовать объективно физиологически весь индивиду-

альный опыт не только человека, но даже животного необычайно трудно, по-

скольку в этом случае требуется анализ огромного множества «заученных»,

«условных» рефлексов и их различной безусловиорефлекторной основы,* а так-

же знание обстоятельств, формирующих, как говорил И.П. Павлов, «индивиду-

альность собаки». А применительно к человеку он писал:

«Не нужно большого воображения, чтобы сразу увидеть, какое прямо неис-

числимое множество условных рефлексов постоянно практикуется сложнейшей

системой человека, поставленной в часто широчайшей не только общеприрод-

63

ной среде, но и в специально социальной среде, в крайнем ее масштабе, до сте-

пени всего человечества».

Интересен в этом смысле психологический пример, который приводит

И.П. Павлов: «...остановимся на так называемом жизненном такте как специ-

ально социальном явлении. Это - умение создавать себе благоприятное поло-

жение в обществе. Что это, как не очень частое свойство держаться со всяким

и со всеми при всяких обстоятельствах так, чтобы отношение к нам со сторо-

ны других оставалось постоянно благоприятным; а это значит - изменять свое

отношение к другим лицам соответственно их характеру, настроению и об-

стоятельствам, т.е. реагировать на других на основании положительного или

отрицательного результата прежних встреч с ними. Конечно, есть такт дос-

тойный и недостойный, с сохранением чувства собственного достоинства и

достоинства других и обратный ему, но в физиологической сущности тот и

другой - временные связи, условные рефлексы» /И.П. Павлов, 1951, т. 3, кн. 2,

с. 325/.

Имеется, однако, важнейшая психологическая, а также междисциплинарная

категория — поведение, изучение «единиц» которого у человека - поступков, а

также «блоков»: деятельности, жизнедеятельности и отношений /см. главу 2/ -

позволяет отчасти «объективировать» его внутренний мир.

Нейрофизиология широко использует анализ форм и особенностей поведения

и эффективности деятельности, сопоставляя их с механизмами активации, ориен-

тировочного рефлекса, сна и бодрствования и т.д. /Г. Мэгун, 1960; В. Блок, 1970;

Е.Н. Соколов, Н.Н. Данилова, 1975 и др./.

М.Г. Ярошевский на основе рассмотрения концепций И.М. Сеченова, И.П. Пав-

лова, а также психологии в XX столетии, показал, что по существу «Сеченовым

было предложено новое понимание предмета психологии как регулируемого пси-

хикой поведения целостного организма...» /М.Г. Ярошевский, 1995, с. 18/.

При исследовании органов чувств, «чувствующих снарядов», анализаторов,

И.М. Сеченов и И.П. Павлов вводят понятия сигнала, сигнальности, которые,

охватывая все уровни нервной деятельности - допсихический, безусловнореф-

лекторный, первосигнальныи, второсигнальныи, выступают как универсальный

принцип регуляции, затем став ключевыми в кибернетике /Л.М. Веккер, 1974;

М.Г. Ярошевский, 1968; 1995/.

Другим важнейшим фактором «регуляции поведения живых систем»

/М.Г. Ярошевский, 1981/ является центральное торможение, с которым И.М. Сече-

нов связывает различные уровни движений и действий, начиная от невольных

движений, кончая сложными видами волевого поведения, определяемыми ра-

зумом и совестью.

Важнейшая «удивительная способность» высших отделов центральной

нервной системы - «способность к обучению» /И.М. Сеченов «Физиологиче-

ские очерки», 1952, т. 1, с 595/, или научению.

И.М. Сеченов не рассматривал проблему индивидуальных особенностей

рефлекторной деятельности и поведения, но, по справедливому замечанию

В.М. Бехтерева, именно он «положил первый камень в научном изучении че-

ловеческой личности» /Личный архив В.М. Бехтерева, цит. по: Б.Ф. Ломов,

1990, с. 8/.

64

2*

Отдельные высказывания И.М. Сеченова с полной определенностью говорят

о том, что общие идеи своей рефлекторной теории он распространял и на пони-

мание черт личности и индивидуальности.

«В исследовании /«Рефлексах головного мозга» - Э.Г./ не упомянуто об инди-

видуальных особенностях нервных аппаратов у ребенка по рождении его на свет.

Они, без малейшего сомнения, существуют (племенные и наследственные от бли-

жайших родных), и особенности эти, конечно, должны отзываться на всем после-

дующем развитии человека» /И.М. Сеченов, 1952, т. 1, с. 125/. Ведущее значение в

становлении черт личности имеет, однако, жизненный опыт и воспитание.

И.П. Павлов, разрабатывая рефлекторную теорию, столкнулся с яркими ин-

дивидуальными различиями собак в условнорефлекторных реакциях и поведе-

нии: «Чем более мы изучали нашим способом высшую нервную деятельность

собак, тем более нам пришлось встречаться с явными и значительными разли-

чиями нервных систем у разных собак. Эти различия, с одной стороны, затруд-

няли наши исследования, мешая часто полному воспроизведению наших фактов

на разных животных, с другой стороны, - представили огромную выгоду, очень

выдвигая, так сказать, подчеркивая определенные стороны нервной деятельно-

сти» /И.П. Павлов, 1951, т. 3, кн. 2, с. 63/.

Типологическая ветвь теории И.П. Павлова - учение о свойствах нервной

системы, общих человеку и животным, а также взаимодействии двух сигналь-

ных систем - стала не только важным объяснительным принципом в понимании

природных предпосылок индивидуальных различий, но и способствовала появ-

лению нового направления психологической науки - дифференциальной психо-

физиологии (об этой научной дисциплине и ее создателях - Б.М. Теплове и

В.Д. Небылицыне - см. следующий раздел 1.3).

В кандидатской диссертации Ю.Н. Олейника /1990/,

7

посвященной станов-

лению и развитию отечественной психологии индивидуальных различий, выде-

лены следующие научные традиции в этой области:.

1. «... гуманистический подход в познании индивидуальности человека»;

2. «... естественно-научная ориентация в познании индивидуальности, что

выражено в теории типологических свойств высшей нервной деятельности как

основы индивидуально-психологических различий...»;

3. «... традиция целостного изучения индивидуальности как исследователь-

ского феномена...»;

4. «... прикладная ориентированность дифференциально-психологических

знаний...»/Ю.Н. Олейник, 1990, с. 21/.

Достижения отечественного естествознания не могли не сказаться при раз-

работке проблемы способностей, одаренности и их задатков.

Глубокая гуманистическая направленность характеризует общую теорию

способностей, сформулированную в отечественной науке, начиная с 40-х го-

дов и представленную, прежде всего, такими выдающимися мыслителями, как

С.Л. Рубинштейн и Б.М. Теплов.

7

Руководители - член-корреспондент АН СССР, проф. Б.Ф. Ломов, кандидат психоло-

гических наук В.А. Кольцова.

65

З-Толубсна

При рассмотрении проблемы природных предпосылок способностей эту

теорию отличало стремление раскрыть индивидуальную специфику задатков.

«Исходные природные различия между людьми являются различиями не в

готовых способностях, а именно в задатках. Между задатками и способностя-

ми еще очень большая дистанция: между одними и другими - весь путь разви-

тия личности». «...Значение врожденных задатков для разных способностей

различно» /С.Л. Рубинштейн «Основы общей психологии», /1940, с. 533, 534/.

Отмечено и отличие врожденного и наследственного.

«Различие между наследственным и врожденным, по мнению Рубинштей-

на, в следующем. Первое из них есть то, что передается индивиду от его пред-

ков посредством определенных органических механизмов: оно не обязательно

выступает уже оформившимся к моменту рождения (например, наследственно

обусловленные изменения, связанные с половым созреванием, обнаруживают-

ся через много лет после рождения). И наоборот, врожденное - это то, что уже

имеется к моменту рождения: оно обусловлено предшествующим ходом эм-

брионального и вообще пренаталыюго развития индивида, а не одной лишь

изолированно взятой наследственностью. Следовательно, врожденное как бы

аккумулирует в себе особенности пренатальной жизни данного индивида»

(К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, 1989. с. 185).

В результате тщательного конкретного изучения специальных - музыкаль-

ных - способностей и обобщения многих исследований по проблемам способ-

ностей и одаренности Б.М. Теплов в 1940 году сформулировал важнейшие по-

ложения теории способностей, которые широко известны, войдя в учебники и

словари. Приведем лишь три из них, относящиеся к пониманию задатков:

«Врожденными могут быть лишь анатомо-физиологические особенности,

т.е. задатки, которые лежат в основе развития способностей, сами же способно-

сти всегда являются результатом развития» /Б.М. Теплов, 1985, т. 1,с. 17/.

«... понятие врожденные задатки ни в коем случае не тождественно поня-

тию наследственные задатки. Этим я вовсе не отрицаю законность последне-

го понятия. Я отрицаю лишь законность употребления его в тех случаях, где

нет веских доказательств того, что данные задатки должны быть объяснены

именно наследственностью» /там же, с. 19/.

8

«Задатки имеют важное значение в процессе формирования индивидуаль-

ности человека, но они никогда не предопределяют ее, т.е. не являются един-

ственным и главным условием, от которого эта индивидуальность зависит.

Задатки, с точки зрения развития психических особенностей человека, много-

значны, т.е. на основе каких-либо определенных задатков могут выработаться

различные психические свойства в зависимости от того, как будет протекать

жизнь человека» /Б.М. Теплов, 1953, с. 217/.

Но из-за состояния науки, в частности психофизиологии, в то время важные

методологические тезисы, относящиеся к задаткам, не могли быть реализованы

при планировании исследований по способностям.

8

О необходимости разделения этих понятий, в том числе и применительно к свойствам

нервной системы, Б.М. Теплов говорил в своем последнем докладе /Б.М. Теплов, 1964/.

66

В работах 50-х годов и С.Л. Рубинштейн, и Б.М. Теплов связывают задатки

непосредственно со свойствами высшей нервной деятельности:

«Материальный органический «субстрат» способностей человека надо ис-

кать в свойствах аналитико-синтетической деятельности его мозга, в тех при-

уроченных к структуре мозга особенностях динамики его высшей нервной дея-

тельности, которая характеризует типы (сила, уравновешенность и подвижность

нервных процессов, главном образом первая и последняя). Так называемая об-

щая одаренность человека связана со свойствами его высшей нервной деятель-

ности и обусловленным ими уровнем протекания психических процессов. При

этом свойства высшей нервной деятельности - это не сами способности, а лишь

внутренние физиологические условия их формирования.

Для определения профиля способности должны быть учтены также: а) осо-

бенности деятельности различных анализаторов (скажем, зрительного и слухово-

го); б) свойственное данному индивиду соотношение первой и второй сигнальной

системы, сказывающееся на более конкретнообразном и эмоциональном или от-

влеченном типе умственной деятельности» /С.Л. Рубинштейн, 1957, с. 291/.

Далее следует важнейшее предупреждение ученого-теоретика: «Нужно ска-

зать при этом с полной отчетливостью: для того, чтобы эти здесь предположи-

тельно, в очень общей форме утверждаемые связи способностей со свойствами

высшей нервной деятельности приобрели полную конкретность и плодотвор-

ность - научную и практическую, необходимо предварительно еще провести

большую конкретную исследовательскую работу» /там же/.

Б.М. Теплов полностью разделял вышеобозначенную точку зрения, выска-

занную С.Л. Рубинштейном «в общей форме» /1952-1957/. Уже осуществляя со

своими сотрудниками широкую разработку проблем типов ВНД на человеке и

комментируя опубликованные к тому времени данные В.Д. Небылицына об об-

ратной связи силы нервной системы и чувствительности /В.Д. Небылицын,

1956, 1957/, он высказал в 1957 году следующую мысль:

«Типологические свойства нервной системы входят в состав природных ос-

нов развития способностей, в состав так называемых «задатков». Вероятно, они

даже занимают важнейшее место в структуре этих природных предпосылок

способностей»/Б.М. Теплов, 1957, с. 127/.

Это положение стало для нашего коллектива программным. Та конкретная

исследовательская работа, направленная на доказательство связей способно-

стей со свойствами ВНД - общими и специально человеческими, о необходи-

мости которой писали С.Л. Рубинштейн и Б.М. Теплов, отражена во многих

наших публикациях и 4-6 главах настоящей книги. Она предполагала и разра-

ботку новых, в том числе ЭЭГ-методов диагностики типологических свойств

/глава 3/.

В связи с уже отмечавшейся наследственной обусловленностью ЭЭГ-пара-

метров целесообразно остановиться на некоторых оригинальных работах'отече-

ственных психогенетиков и психофизиологов, посвященных анализу генотип-

средового взаимодействия показателей, входящих в синдромы типологических

свойств нервной системы. Хотя многие характеристики являются физиологиче-

скими и психофизиологическими, они рассматриваются в данном разделе, от-

носящемся к дифференциальной психологии, в соответствии с тем, что наслед-

з-

67

ственные, как и другие природные факторы (половой, возрастной, расовый),

входят в разделы этой научной дисциплины /см. раздел 1.1/.

При использовании близнецового метода в 70-е годы под руководством

И.В. Равич-Щербо были проведены исследования, направленные на изучение

роли наследственных и средовых факторов в формировании типологических

свойств нервной системы - силы, динамичности, лабильности и подвижности.

Генотипические влияния были обнаружены главным образом для ЭЭГ-индика-

торов типологических свойств, но также и для ряда небиоэлектрических пока-

зателей силы и лабильности нервной системы /Н.Ф. Шляхта 1975, 1977, 1981;

Н.Ф. Шляхта, Т.А.Пантелеева, 1978; Т.А.Пантелеева, Н.Ф. Шляхта, 1978;

Н.Ф. Шляхта, А.А. Болбочану, 1980 и др./.

Генетическая обусловленность показателей альфа-комплекса как индикаторов

ориентировочной ЭЭГ-реакции была установлена на разных возрастных выбор-

ках /И.В. Равич-Щербо, 1977; Г.А. Шибаровская, 1978/. Показатель угашения ус-

ловного рефлекса с подкреплением, считавшийся референтным индикатором си-

лы нервной системы, генетическую обусловленность не обнаружил /И.В. Равич-

Щербо, 1977; Н.Ф. Шляхта, Т.А.Пантелеева, 1978; Н.Ф. Шляхта, И.В. Равич-

Щербо, В.И. Трубников, 2001/. Не обнаруживает генетической обусловленности

и показатель переделки знаков условных раздражителей /Т.В. Василец, 1978/.

При использовании популяционно-генетического подхода было установле-

но, что в восьми популяциях проявляются генетически детерминированные по-

казатели интегральной деятельности мозга, определяющие уровни лабильности

и силы нервной системы /К.Б. Булаева, 1991/.

А.П. Анохин в диссертационном исследовании /1987/,

9

основанном на этом

же подходе, тщательно изучил альфа-комплекс, используя популяционно-гене-

тический метод, в частности метод корреляции признаков ЭЭГ «родитель-по-

томок». Установлена зависимость от генотипических факторов характеристик

альфа-комплекса, особенно в задних отделах мозга и в левой височной области,

а также индикаторов тета-диапазона; наименьшую зависимость от генотипа об-

наруживают параметры ЭЭГ лобных областей. Автор рассматривает свои дан-

ные и в контексте типологического свойства активированности.

В работах К.Б. Булаевой и А.П. Анохина использовались небиоэлектриче-

ские и биоэлектрические показатели силы, лабильности, активированности, ко-

торые являются безусловнорефлекторными.

Анализ данных, полученных и близнецовым, и популяционно-генетическим

методами, с точки зрения проблемы «расщепления» свойств /Б.М. Теплов, 1963/

и различий показателей, относящихся к безусловнорефлекторным и условно-

рефлекторным характеристикам /Э.А. Голубева, 1980/, свидетельствует о том,

что генетическую обусловленность чаще обнаруживают первые и не обнаружи-

вают вторые. Данная проблема обсуждается в главе 3.

В 80-х годах исследования роли наследственных факторов в формировании

индивидуальных особенностей нервной системы были прекращены. «Основным

предметом исследования становятся когнитивные характеристики - интеллект и

9

Руководители - доктор психологических наук В.М. Русалов, доктор биологических

наук Л.А. Животовский.

68