Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность

Подождите немного. Документ загружается.

представляет собой не только множественность, но и одновременно структуру»;

«проблемы структуры личности, ее факторов и типологии, поставленные, но не

решенные эмпирической психологией, являются осью проблематики психоло-

гии личности» /В.Г. Норакидзе, 1966, с. 6; 11/.

Несмотря на интенсивное развитие эмпирической психологии во второй по-

ловине XX столетия, проблему объединения множественности признаков, отно-

сящихся к природным, психологическим и социальным свойствам человека, в

целостную структуру как индивидуальности, так и личности пока нельзя счи-

тать решенной.

Когда в психологии речь заходит собственно о структуре личности или ин-

дивидуальности, то чаще всего исследователи оперируют крупными «блоками»,

подструктурами, или, говоря словами А.Г. Ковалева, «сложными структурными

образованиями личности» /1963/. Это темперамент, способности, характер, а

также направленность.

Первые три «аспекта» личности включены в ее структуру и Р. Мейли /1975,

см. главу 21. Это существенные психические свойства человека и одновременно

важнейшие психологические понятия.

Наиболее дискуссионен вопрос о включении в структуру личности темпе-

рамента. B.C. Мерлин с сотрудниками и последователями не считают темпера-

мент личностным образованием, но вводят его в интегральную индивидуаль-

ность. В.Д. Небылицын в своем последнем докладе в Токио определил темпе-

рамент как «личностную категорию» /1972/. Более того, как показано А.Е. Оль-

шанниковой относительно эмоциональности /1996/, а А.И. Крупновым - актив-

ности /1996/, эти компоненты темперамента рассматриваются в исследованиях

В.Д. Небылицына не только с формально-динамической, но и с качественной,

содержательной стороны (см. подробнее гл.4).

Б.М. Теплов, как это известно из воспоминаний А.А. Смирнова о его лучшем

друге /1977/, собирался обобщить материалы «о личности, вернее, индивидуаль-

ности», что было «центром его научных интересов». К глубочайшему сожале-

нию, такое произведение Б.М. Теплов создать не успел... Но в многочисленных

учебниках для психологов, педагогов и в учебнике психологии для средней шко-

лы содержательные главы о способностях и их задатках, о темпераменте и свой-

ствах нервной системы, о личности чаще всего были написаны или редактирова-

лись Б.М. Тепловым.

Позволим себе привести три фрагмента из учебника Б.М. Теплова для сред-

ней школы, относящиеся к личности и индивидуальности, из главы «Психоло-

гическая характеристика личности».

1. «Психология изучает не только отдельные психические процессы и те

своеобразные сочетания их, которые наблюдаются в сложной деятельности че-

ловека, но и психические свойства, характеризующие каждую человеческую

личность: её интересы и склонности, её способности, её темперамент й харак-

тер»/1953, с. 216/.

2. «Каждый человек, отличается от других рядом особенностей, совокуп-

ность которых образует его индивидуальность.

Говоря о психических свойствах личности, мы имеем в виду существенные,

более или менее устойчивые. постоянные особенности её» /там же/.

29

3. «Индивидуальность человека - его характер, его интересы и способности

- всегда в той или иной мере отражает его биографию, тот жизненный путь, ко-

торый он прошел» /там же, с. 218, курсив автора - Э.Г./

Обращает на себя внимание определенное сходство понятий «индивидуаль-

ность» и «личность»: в их содержание входят интересы, способности, темпера-

мент и характер. Но имеется и некоторое различие: в индивидуальности отме-

чено значение для ее описания биографии и жизненного пути.

На основании обобщений С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьева,

Н.Д. Левитова, А.Г. Ковалева, Н.С. Лейтеса, В.Д. Небылицына и других, пред-

ставленных в трудах разных лет, а также с учетом данных мировой науки (на-

пример, Г. Хейманса и Е. Вирсмы - о темпераменте, Р. Мейли - о структуре

личности и т.д.) были выделены следующие подструктуры индивидуальности и

личности: мотивация, темперамент, способности и характер.

Е.В. Шороховой, развивающей системный подход в понимании структуры

личности, предложено несколько продуктивных идей, позволяющих синтезиро-

вать ряд подструктур в единое целое. Она полагает, что первоначально необхо-

димо определить небольшое число системо- или структурообразующих призна-

ков, которые будут входить в систему. Эти исходные компоненты лишь тогда

образуют структуру, целостность, когда между ними возникает совокупность

устойчивых взаимозависимостей /Е.В. Шорохова, 1980, с. 48, 50/.

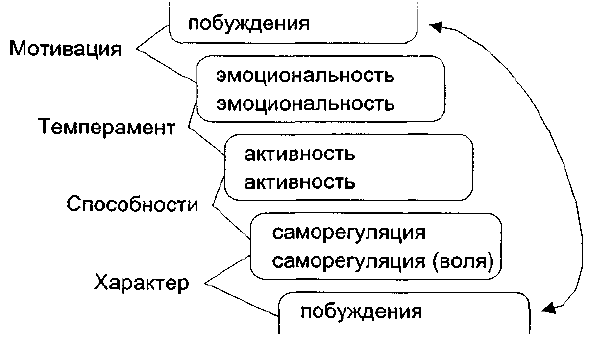

Для каждой из выделенных нами подструктур, исходя из литературных и

экспериментальных данных, вычленено по два структурообразующих призна-

ка, являющихся ведущими /Э.А. Голубева, 1983-2002/. Ниже приводится часть

структуры с обозначением подструктур и системообразующих признаков:

Обнаруженная общность этих признаков в «соседних» подструктурах дает

возможность объединить их в единое целое - структуру. Четыре подструктуры

могут быть рассмотрены как скрещивающиеся понятия, а общие структурооб-

разующие признаки как совпадающие части объемов этих понятий /Г.И. Челпа-

нов, 1946/. Обозначенные взаимосвязи отражают не только логическую, а пре-

жде всего фактическую общность подструктур, установленную благодаря ин-

30

тенсивной работе исследователей. Это не вся структура, а лишь ее «вербаль-

ный» фрагмент, относящийся, как нам представляется, и к личности, и к инди-

видуальности, т.е. являющийся общим.

Биосоциальная природа человека очевидна. Поэтому понятия «организм» и

«личность» - не два слоя реальности человеческого индивида, а два аспекта од-

ной и той же реальности» /В.Ф. Сержантов, 1974, с. 60/. В.М. Русалов рассмат-

ривает «систему свойств личности и систему свойств организма как два пересе-

кающихся множества (социальное и биологическое)» /В.М. Русалов, 1979,

с. 21/. Они использованы и в нашей структуре, но с несколько иным содержани-

ем совпадающих частей объемов понятий «организм» и «личность».

Природные предпосылки в виде типологических свойств нервной системы,

обозначенные как «задатки» и относящиеся к организму, также включены в

структуру. Более детальное рассмотрение последнего варианта нашей модели

/рис. 1/ дано в главе 2. В ней же намечены в общем виде и те различия лично-

сти и индивидуальности, которые выступили в рамках предлагаемой схемы, а

также отнесенность организма, личности, индивидуальности к категориям

жизнедеятельности, деятельности, отношений и поведения.

Говоря о линиях наших исследований, следует отметить, что в модели опре-

делено место способностей и их задатков. При планировании же экспериментов

и анализе результатов по способностям и задаткам мы пытались устанавливать

их соотношение с другими подструктурами и структурообразующими призна-

ками и, по возможности, природные предпосылки тех и других.

Хотя понятие «индивидуальность» в психологии употребляют примени-

тельно к человеку, в философской литературе его относят и к животному миру,

особенно - к высшим животным /см. И.И. Резвицкий, 1973; «Философский эн-

циклопедический словарь», 1983/.

Это понятие без кавычек с присущей ему меткостью в нахождении терми-

нов использовал И.П. Павлов при описании типологических особенностей выс-

шей нервной деятельности собак, в частности давая характеристику глобального

функционального состояния - скорости появления сонного торможения:

«... условие, от которого зависит скорость появления сонного торможения, -

это индивидуальность собаки. Одно животное легко впадает в сон, другое труд-

нее. Надо сказать, что тут не обошлось без ошибки с нашей стороны. В прежнее

время, когда это явление страшно затрудняло опыты, мы желая гарантировать

себя, выбирали обыкновенно для работ самых подвижных собак. А оказалось

как раз наоборот - у них-то особенно легко и развивается сонное состояние.

Собаки же спокойные, с более уравновешенной нервной системой, не так скоро

поддаются сну» / И.П. Павлов, 1951, Т.III, кн. 1, с. 295/.

И.И. Резвицкий предлагает использование не только для животных, но и для

человека понятия органической индивидуальности, считая центральную нерв-

ную систему «специальным интегративным аппаратом, соединяющим все части

организма в единую целостную систему» /1973 с. 26/.

Если воспользоваться этими представлениями в более узком смысле - говоря

о типологических свойствах нервной системы, то, исследуя индивидуальность на

уровне ВНД, неправомерно делать выводы о целостности, беря показатели лишь

какого-либо одного типологического свойства нервной системы. Необходимо

31

определять совокупность всех типологических свойств — и общих, и специально

человеческих. Однако такого рода исследований сравнительно мало.

Главная линия психофизиологического изучения личности и индивидуаль-

ности в работах сотрудников, докторантов, аспирантов и соискателей лаборато-

рии состояла в том, чтобы в физиологической части обеспечить именно эту со-

вокупность сопоставляющихся признаков. Как отмечено вначале, предпочтение

не случайно было отдано безусловнорефлекторным электрофизиологическим

характеристикам ВНД человека.

Одна из глобальных характеристик, образующих психофизиологическую

целостность («гештальт») в жизнедеятельности животных и человека, - ориен-

тировочный рефлекс.

Об изучении индивидуально-типологических различий ориенти-

ровочного рефлекса

Первая лекция И.П. Павлова из «Лекций о работе больших полушарий го-

ловного мозга», являющаяся в определенном смысле программной, называлась

«Обоснование и история принципиальной методики исследования работы

больших полушарий. - Понятие рефлекса. - Разнообразие рефлексов. - Сиг-

нальная деятельность больших полушарий как самая общая физиологическая

характеристика их». В ней И.П. Павлов приводит систематизацию самых ос-

новных безусловных (прирожденных) рефлексов, относя к ним и ориентиро-

вочный рефлекс:

«Едва ли достаточно оценивается рефлекс, который можно было бы назвать

исследовательским рефлексом, или, как я его называю, рефлекс «что такое?», то-

же один из фундаментальных рефлексов. И мы, и животные при малейшем коле-

бании окружающей среды устанавливаем соответствующий рецепторный аппа-

рат по направлению к агенту этого колебания. Биологический смысл этого реф-

лекса огромен. Если бы у животного не было этой реакции, то жизнь его каждую

минуту, можно сказать, висела бы на волоске. А у нас этот рефлекс идет чрезвы-

чайно далеко, проявляясь, наконец, в виде той любознательности, которая создает

науку, дающую и обещающую нам высочайшую, безграничную ориентировку в

окружающем мире» /И.П. Павлов, Поли. собр. сочинений, т. IV, 1951, с. 27-28/.

«Ориентировочный рефлекс - это многокомпонентная безусловная неспе-

цифическая реакция организма на «новизну», направленная на повышение спо-

собности анализаторов дифференцировать новое явление. Он характеризуется

двумя основными признаками: эффектом угасания и неспецифичностыо, т.е.

независимостью от модальности и направления изменений стимула» /Э.А. Кос-

тандов, 1970, с. 206/.

Хотя ориентировочный рефлекс, как и другие безусловные рефлексы, явля-

ется врожденным, в филогенетическом и онтогенетическом развитии «он пре-

терпевает такие существенные изменения, которые нельзя сравнить с измене-

ниями за тот же период других врожденных рефлексов» /О.С. Виноградова,

1961, с. 28/.

Действительно, способность ориентировочной реакции к угашению - «нега-

тивное научение» - особая форма обучения, сближающая его с условным

32

Г

/Е.Н. Соколов, 1969; H.H. Данилова, 1997 и многие другие/. Этот рефлекс часто

определяют как безусловно-условный.

Достижения общей психо- и нейрофизиологии привели к новому понима-

нию анатомо-физиологических механизмов ориентировочного рефлекса и его

взаимодействия с условным.

Важнейшее из них - открытие Дж. Моруцци и Г. Мэгуном /G. Moruzzi,

H.W. Magoun, 1949/ особых физиологических свойств ретикулярной формации:

«... влияние этой неспецифической системы ствола мозга распространяется на

большинство других структур и функций центральной нервной системы, сни-

жая или повышая уровень их активности или связывая и интегрируя различные

их проявления» /Г. Мэгун, 1960, с. 18/. Эта неспецифическая система существу-

ет наряду со специфической и тесно с ней связана: «... двойственное действие

любого раздражителя, при котором нервные импульсы распространяются по

специфическим и неспецифическим путям, выражается в сообщении опреде-

ленной информации о конкретных свойствах раздражителя и в общем сдвиге

функционального тонуса нервной системы, в основе которого лежат изменения

внутриклеточного метаболизма, кровообращения и гуморально-эндокринные

сдвиги («энергетическое», «тонигенное», «динамогеническое» действие неспе-

цифической импульсации)»/О.С. Виноградова, 1961, с. 150-151/.

При дальнейшем исследовании механизмов активации - инактивации, кроме

ретикулярной формации среднего мозга, были найдены другие неспецифические

системы субактивации, в частности таламическая, участвующая в депрессии аль-

фа-ритма - одном из основных ЭЭГ-компонентов ориентировочной реакции у

человека/Н.Н. Данилова, 1998; С. Larson et al., 1998, см. подробнее 3.1/.

В 1958 году вышла в свет ставшая классической книга Е.Н. Соколова «Вос-

приятие и условный рефлекс». Она была переведена на ряд европейских и япон-

ский языки. В монографии обобщаются данные по изучению ориентировочного

рефлекса, полученные в павловской школе, и дальнейшие исследования Е.Н. Со-

колова и его единомышленников, включающие характеристики функционирова-

ния как специфических, так и неспецифических систем мозга. Были вычленены

сенсорные, двигательные, сосудистые и другие компоненты ориентировочного,

оборонительного и адаптационного рефлексов в их взаимодействии. Из электро-

графических характеристик, тесно связанных с функционированием неспецифи-

ческих структур мозга, в этих исследованиях широко использовались кожно-

гальваническая реакция (КГР) - «прямой показатель ориентированного рефлек-

са» (Е.Н. Соколов) и депрессия альфа-ритма (генерализованная и локальная). Оба

показателя оказались информативными при включении сигнала новизны и при

угасании ориентировочной реакции по мере повторения раздражителей.

Почти полвека, прошедшие после выхода в свет этой книги, ознаменованы

новыми открытиями, которые, с одной стороны, подтвердили описанные в ней

закономерности, относящиеся к ориентировочному и условному рефлексам, с

другой - позволили включить их в более широкий контекст общих законов рабо-

ты нервных сетей. Эти открытия описаны в книге Е.Н. Соколова «Восприятие и

условный рефлекс: новый взгляд» /2003/. Доказано, что универсальным для «раз-

ных уровней переработки информации - от элементарных сенсорных процессов

до семантических операций» - является принцип векторного кодирования.

33

Установлены соответствия между картиной, наблюдаемой на «нейронных

картах», и динамикой показателей возникновения и угашения ориентировочно-

го рефлекса на макроуровне (вертекс-потенциал, депрессия или экзальтация

альфа- и тета-ритмов, КГР) /см. 1.1; 7.1 и т.д./.

Как было установлено М. Марушевским /1957/, в обеих ориентировочных

реакциях - появлении КГР и депрессии альфа-ритма - находит отражение взаи-

модействие двух сигнальных систем. При угашении ориентировочного рефлек-

са на непосредственный раздражитель он угасает и на его словесное обозначе-

ние, а при угасшей ориентировочной реакции на индифферентные словесные

раздражители она сохраняется на словесные обозначения сигнальных раздра-

жителей и на другие слова, значимые для испытуемых.

В широком контексте изменения функциональных состояний, зависящих от

цикла «бодрствование - сон», Н.Н.Даниловой /1985,1992/ была исследована

динамика угашения ориентировочного рефлекса на модели сдвига спектра био-

токов мозга при действии мелькающих световых раздражителей различной час-

тоты. Показано, что в фоновой ЭЭГ и при реакции навязывания, т.е. следования

колебаний биопотенциалов за частотой мельканий, доля высокочастотных со-

ставляющих больше при выраженной ориентировочной реакции, а доля низких

частот - при ее глубоком угашении. Особенно выразительными оказались

гармонические составляющие реакции перестройки: «Гармонический

состав реакции перестройки, или соотношение величин гармоник реакции, по-

зволяет количественно измерять самые незначительные сдвиги в функциональ-

ном состоянии, которые обычно не удается видеть в изменении частотных спек-

тров фоновой ЭЭГ» /Н.Н. Данилова, 1992, с. 77-78/.

В 1968 г. опубликован широко цитируемый обзор А. Роутенберга /A. Rout-

tenberg/ о наличии в мозге позвоночных двух систем активации, обеспечиваю-

щих поведение: система активации I, относящаяся к активирующей ретикуляр-

ной системе, поддерживающей бодрствование организма и участвующей в ор-

ганизации адекватных реакций на внешние раздражения, и система активации

И, относящаяся к лимбике. Она обеспечивает контроль реакций путем побуж-

дающих стимулов и связана с подкреплением. Электрографическим «знаком»

первой системы в самом общем виде у человека является альфа-ритм и его де-

прессия, а второй - тета-ритм, особенно выраженный в гиппокампе - центре

лимбической системы /F.H. Lopes da Silva, 1990, 1992, цит. по Е. Basar, 1999/.

Тета-ритм, как было показано М.Н. Ливановым с сотрудниками /1972/, а позд-

нее Е. Басаром и другими /Е. Basar, 1998, 1999/, играет особую роль в механиз-

мах замыкания связей, обучении и памяти. Он коррелирует с ориентировочным,

поисковым и двигательным поведением.

О.С. Виноградова с коллегами /1975/ открыли в гиппокампе «нейроны но-

визны» и «нейроны тождества», противоположным образом реагирующие на

новые и привычные стимулы, т.е. на два разных признака ориентировочного

рефлекса - как реакции на новизну и ее угашение.

В лабораториях Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына электрографические пока-

затели ориентировочного рефлекса (ЭЭГ и КГР) были использованы для опре-

деления типологических свойств нервной системы. Особенно информативной

оказалась реакция депрессии альфа-ритма во время угашения ориентировочной

34

реакции на звуковые (условные) раздражители при выработке условного реф-

лекса и дифференцировки. Реакция депрессии альфа-ритма использовалась и

как безусловная при сочетании звука со светом или изображениями, рассматри-

ваемыми как «активирующее подкрепление» /В.Д. Небылицын, 1963; К. Войку,

В.Н. Небылицын, 1967; И.В. Равич-Щербо, Г.А. Шибаровская, 1972; Н.Ф. Шлях-

та, 1975; Г.А. Шибаровская, 1978 и др./.

В соответствии с концепцией Е.Н. Соколова, длительность депрессии альфа-

ритма при первом предъявлении звуковых и световых раздражителей трактова-

лась как реакция на новизну; при статистическом анализе она была выделена в

работах В.Д. Небылицына и его коллег для каждой модальности как отдельный

показатель.

Интересно, что в ЭЭГ-исследовании свойств динамичности возбуждения и

торможения В.Д. Небылицын /1966/ при факторном анализе корреляций индика-

торов ориентировочных и условнорефлекторных реакций извлекает три фактора:

динамичность возбуждения, динамичность торможения и альфа-реактивность.

Между ними при использовании центроидного метода, а также при последующей

обработке Б.М. Тепловым этой же матрицы более простым способом факторного

анализа /1967/ обнаруживается общность, обозначенная как генеральный фак-

тор. Он интерпретируется как «ориентировочная реактивность корковых биопо-

тенциалов» /В.Д. Небылицын, 1966, с. 322; подробнее см. 1.3/.

В нашей лаборатории две стороны ориентировочного рефлекса - реакция на

новизну и ее угашение - были исследованы И.В. Тихомировой /1988, 1997/ в

связи с проблемой общих (силы-слабости, лабильности-инертности, активиро-

ванности-инактивированности) свойств нервной системы и специально челове-

ческих типов высшей нервной деятельности и их психологических проявлений

в познавательных и коммуникативных способностях, а также в когнитивных

стилях и других измеряемых чертах личности и индивидуальности /глава 9/.

В качестве обязательных показателей ориентировочной реакции и типоло-

гических свойств использовались характеристики КГР, альфа-, тета-, другие

ритмы ЭЭГ, реакция навязывания ритма и ее гармонические составляющие, не-

которые параметры вызванных потенциалов /см. главу 3/.

Линия наших работ, относящаяся к психологическим коррелятам ориенти-

ровочных реакций, связана с той стороной ориентировочно-исследовательской

деятельности, сложные формы которой изучались психологами П.Я. Гальпери-

ным, А.В. Запорожцем, В.В. Давыдовым, Н.С. Лейтесом, М.И. Лисиной и др.

Их связь с безусловными ориентировочными реакциями весьма сложна и

включает множество опосредствующих звеньев, но тем не менее она несомненна.

В работе М.И. Лисиной /1955, 1958/, проведенной в школе А.В. Запорожца, это бы-

ло показано на такой непроизвольной реакции, как сужение и расширение сосудов.

При выработке условных оборонительных рефлексов от взрослых испытуемых до-

бивались парадоксальных вазомоторных реакций (расширения сосудов вместо их

сужения), осуществляемых по словесному приказу или самоприказу, т.е. произ-

вольно. Несмотря на большое число подкреплений, временная связь не вырабаты-

валась, и реакции сосудов сохраняли сугубо непроизвольный характер до тех пор,

пока не была организована специальная ориентировочно-исследовательская дея-

тельность по отношению к собственным сосудистым реакциям.

2*

35

Вычленение ступеней ориентировки при становлении произвольных движе-

ний, включающих активизацию речевого общения и формирование образа объек-

та, изученное на детях /А.В. Запорожец, 1960/, и исследование типов ориентиров-

ки при формировании сложных двигательных навыков и особенно ориентиро-

вочной основы на различных этапах формирования умственных действий приве-

ли П.Я. Гальперина к важному выводу об общепсихологическом значении ори-

ентировочно-исследовательской деятельности /П.Я. Гальперин, 1976/.

В дальнейшем ориентировочно-исследовательская деятельность стала пони-

маться в широком контексте психической активности. М.И. Лисина

/1997/, разносторонне проанализировав понятие психической, в частности позна-

вательной, активности и ее природные предпосылки в работах отечественных

психологов и психофизиологов, обобщив литературные данные и результаты со-

трудников своей лаборатории, приходит к выводу, что ориентировочно-исследо-

вательская активность как важная часть познавательной активности существен-

нейшим образом зависит от формы, интенсивности и содержания общения, кото-

рое оказывает неспецифическое воздействие на общий тонус ребенка, а также

способствует переносу «приемов ориентировочно-исследовательской деятельно-

сти из ситуации общения в ситуацию ознакомления с предметами» /М.И. Лисина,

1997, с. 240/. Влияние общения на познавательную активность детей по мере их

развития «все больше опосредствуется личностными образова-

ниями и формирующимся самосознанием, на которые в первую очередь

откладывают свой отпечаток контакты с другими людьми» /там же, с. 255/.

Одной из линий исследований в нашей лаборатории было изучение индиви-

дуальной специфики ориентировочного рефлекса и свойства активированности

как природной основы ориентировочно-исследовательской активности, рассмат-

риваемой в дифференциальном плане как общая способность. Ее прояв-

ления изучались главным образом в познавательной и коммуникативной сферах

/Е.П. Гусева, 1979; И.В. Тихомирова, 1988, 1997; Б.Р. Кадыров, 1990 а, б и др./

О значении психографических методов при описании индивиду-

альности

В соответствии с традицией, существующей с начала XX века при становле-

нии дифференциальной психологии, обоснованной В. Штерном, очевидно, что в

познании индивидуальных различий и индивидуальности лишь номотетические,

измерительные, методы недостаточны. Необходимы дополняющие их идиогра-

фические способы исследования, предполагающие «индивидуально - персонало-

гическое рассмотрение мира» /В. Штерн, 1998, с. 206/. Наиболее объективным из

идиографических методов В. Штерн считает психографический, исходя-

щий из многообразия признаков индивида и упорядочивающий их по тем или

иным психологическим основаниям (см. подробнее 1.2). В.Н. Мясищев в опреде-

ление психографии внес существенное дополнение, полагая, что для характери-

стики личности необходим и анализ ее деятельности /В.Н. Мясищев, 1995/.

Всего лишь через два года после появления в отредактированном виде тестов

А. Бине /1908/, т.е. в 1910 году, Г.И. Челпанов, выражая полную солидарность с

А. Бине и его коллегами, а также В. Штерном, указал на недостатки тестологии,

36

упускающей из виду индивидуальность как органическое целое /Г.И. Челпанов,

1999/.

Предметом индивидуальной (дифференциальной) психологии являются и

индивидуальные различия, и индивидуальность. При изучении целостности, не-

повторимости последней, ее жизненного опыта, о котором говорилось выше,

применение психографического и биографического методов необходимо. Это

прекрасно понимали такие выдающиеся психологи и одновременно психофи-

зиологи как А. Бине, Б.М. Теплов, Б.Г. Ананьев, одинаково блестяще владевшие

измерительными и описательными методами.

Метод, обозначенный Н.С. Лейтесом как монографический, включающий как

тщательное наблюдение и составление характеристик отдельных учеников, так и

анализ их деятельности и жизнедеятельности, был широко применен при изуче-

нии одаренности школьников. Он в значительной мере, наряду с лонгитюдом и

методом поперечных срезов, составил конкретную, фактическую основу важ-

нейших обобщений о взаимосвязи возрастного и индивидуального в проявлениях

и развитии умственной и других видов одаренности /Н.С. Лейтес, 1960-2000/.

В работах сотрудников нашей лаборатории, в отличие от обязательных измери-

тельных методов, этот метод пока, к сожалению, применялся лишь фрагментарно и

эпизодически: В.Н. Азаровым - при рассмотрении «дивергентных» и «конвергент-

ных» путей взаимоотношений темперамента и характера /1988/; В.В. Суворовой -

при анализе особенностей литературной одаренности у учащихся литературного и

математического классов /В.В. Суворова, 1991, 2003; В.В. Суворова, А.П. Кепалай-

те, 1997/, при комплексном исследовании специальных музыкальных и математи-

ческих способностей /Е.П.Гусева, 1997; И. А. Левочкина, 1997/ и при описании

различных видов музыкальной одаренности студентов вокального отделения Мос-

ковской государственной консерватории /Е.П. Гусева, И.А. Левочкина, В.В. Печен-

ков, И.В. Тихомирова, 1994/, а также при изучении не только специальных, но и

общих способностей/С.А. Изюмова, 1995/.

Коротко результаты этих исследований описаны в монографии /Э.А. Голу-

бева, «Способности и индивидуальность», 1993/ и воспроизведены вместе с по-

следующими работами в настоящем издании. Сравнительно подробно нами

рассматривается классификация В. Оствальда - автора термина «психографиче-

ский метод», мастерски применившего его к анализу деятельности, жизнедея-

тельности и особенностей дарования выдающихся естествоиспытателей /В. Ост-

вальд, «Великие люди», 1910/. Это обусловлено тем, что найдено определенное

сходство классификаций В. Оствальда («романтики» и «классики») и И.П. Пав-

лова («художники» и «мыслители») / Э.А. Голубева, 1995; гл. 5 настоящей мо-

нографии/. А поскольку классификация И.П. Павлова, основанная на качест-

венных характеристиках, изучалась нами и с помощью измерительных методов,

в частности вызванных потенциалов и реакции навязывания ритма, косвенное

подтверждение получила гипотеза В. Оствальда /1910, с. 349-350/ о роли скоро-

стных особенностей темперамента (в типологии темпераментов Гиппократа -

Павлова) при делении на более быстро реагирующих «романтиков» и более

медленно реагирующих «классиков». Это основание деления, конечно, не явля-

ется единственным, но вычленено В. Оствальдом как важное. Рассмотрение

различных классификаций и принципов их создания свидетельствуют о необхо-

37

димости при изучении индивидуальности объединения измерительных и описа-

тельных методов.

Б.М. Теплов, будучи новатором в естественнонаучной части своего творчест-

ва создал, как известно, в гуманитарной его части непревзойденные «портреты»

полководцев и музыкантов. В связи со столетием Б.М. Теплова, отмеченным ши-

роко в 1996 году психологической и музыкальной общественностью, исследова-

тели вновь обратились к его наследию. Одним из открытий была находка в науч-

ном архиве, переданном в библиотеку им. В.И. Ленина семьей Тепловых, статьи

Б.М Теплова «Творчество М.А. Балакирева» /см. Е.П. Гусева, 2001/.

Е.П. Гусева обратила внимание на несоответствие по объему (весьма ограни-

ченному) того, что написано о М.А. Балакиреве в монографии Б.М. Теплова

«Психология музыкальных способностей» /1947/, и того обширного материала,

когорый сохранился в архиве. В статье Б.М. Теплова, которая уже опубликована

/БМ. Теплов, 2003/, дано описание уникальной музыкальной одаренности

МА. Балакирева и высокая оценка его многогранной музыкальной деятельности.

В настоящей книге на основе этой статьи Б.М. Теплова и анализа творчества

МА. Балакирева В.В. Стасовым делается попытка рассмотреть данные мате-

риалы с точки зрения дальнейшего развития психографического метода, ис-

пользуя неисчерпаемые возможности, существующие в трудах выдающихся

деятелей отечественной науки и искусства /см. раздел 6.5; Э.А. Голубева, 2001/.

В прошлом /1993/ и настоящем издании книги приводятся некоторые свиде-

тельства о жизни и творчестве А.С. Пушкина и Э. Галуа, трагическая гибель ко-

тоэых не перестает волновать человечество.

200-летие со дня рождения в 1799 году А.С. Пушкина было отмечено инте-

реснейшими произведениями. Это и переиздание ранее малодоступных иссле-

дований мыслителей русского зарубежья /Д. Мережковский. «Пушкин», 1995;

СП. Франк. Этюды о Пушкине, 1999/; уникальнейшее произведение «Дар. Рус-

ские священники о Пушкине» /Составители М.Д. Филин, B.C. Непомнящий,

1999/; дополненное переиздание научно-художественной биографии А.С. Пуш-

кина - Н.Н. Скатов «Пушкин. Русский гений» /1999/; B.C. Непомнящий «Да ве-

даот потомки православных. Пушкин. Россия. Мы» /2001/ и многое другое.

В них поставлены и отчасти решены, говоря словами С.Л. Франка, «задачи

познания Пушкина», его духовного мира.

«Поэт явил нам в своем творчестве не только произведения поэзии, но и са-

мсго себя, откровение о жизни своего духа в ее нетленной подлинности» /Про-

тоиерей Сергей Булгаков «Жребий Пушкина», 1999, с. 227/.

Попытка психологического подхода к дару Пушкина, его «совершенной

обьективности», пониманию добра и зла, идеала, совести, справедливости - это

и одна из возможностей прикоснуться к познанию природы одаренности...

Завершая введение, целесообразно еще раз отметить, что в нем обозначены

основные линии комплексных исследований способностей, личности и индиви-

дуальности в свете главных идей и направлений дифференциальной психологии

и психофизиологии. Надеемся, что оно поможет читателям ориентироваться

при обращении к конкретным материалам и способам их анализа.

38