Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность

Подождите немного. Документ загружается.

Большинство из них относится к направлениям, развивавшимся в школе

Б.Г. Ананьева, значение которой для понимания проблем способностей и инди-

видуальности было коротко рассмотрено выше.

Здесь нельзя не обратиться к исследованиям А.А. Бодалева и его сотрудни-

ков, посвященным восприятию и пониманию человека человеком. В них уста-

новлено, что «при общении человека с другими людьми у него так или иначе ак-

туализируются и функционируют представления и понятия, в которых аккумули-

рованы его знания о моральном и аморальном, прекрасном и безобразном и т.п.,

т.е. нормы и ценности, характерные для общества, сформировавшего личность

этого человека. У него также проявляется в большей или меньшей степени выра-

ботанное обществом умение «читать» экспрессию, психологически истолковы-

вать поведение людей, сопереживать им, давать оценку» /А.А. Бодалев, 1982,

с. 194/.

Изучение педагогического призвания и педагогических способностей в русле

этого направления исследований показало, что понимание учителем личности

учащихся - основа педагогического воздействия. Степень эффективности этого

воздействия существеннейшим образом зависит от развития способности пони-

мать личность учащегося и от положительного к нему отношения /СВ. Кондра-

тьева, 1977/.

Важнейшими компонентами педагогических способностей являются комму-

никативные и рефлексивные. Исходя из структуры педагогических способно-

стей, предложенной Н.В.Кузьминой /1985/, Е.С.Михайлова" теоретически и

эмпирически обосновывает положение о том, что компоненты педагогических

способностей - интегральные. Установлено, что у будущих педагогов они объ-

единяются на основе образных, непроизвольно регулируемых элементов и не

представляют собой единой системы педагогических способностей; напротив, у

профессионалов они образуют единую гармоническую коммуникативно-реф-

лексивную систему, непосредственно влияющую на успешность педагогиче-

ской деятельности.

Учет характера интеграции этих компонентов и их уровня (а выделено семь

типов личности педагога, основу классификации которых составляют особен-

ности взаимодействия этих компонентов) оптимизирует тренинг педагогиче-

ского общения и рефлексивных представлений /Е.С. Михайлова, 1990/.

Однако, по данным Л.М. Митиной /1994/, 76% учителей схематизируют

сложную педагогическую ситуацию общения, относя того или иного учащегося

к определенному типу, главным образом, на основе его академической успевае-

мости и управляемости. Такая схематическая типизация не только не способст-

вует личностному развитию учеников, но приводит к грубым педагогическим

ошибкам, драматически ломающим судьбы учеников, в том числе способных и

талантливых.

Мы полагаем, что помимо хорошо организованного тренинга, многочислен-

ные и удачные примеры которого приводятся в книге Л.М. Митиной, необхо-

дима комплексная диагностика педагогических способностей, включая опреде-

ление и их природных предпосылок - задатков.

Руководитель - кандидат психологических наук, проф. В.В. Богословский.

349

Поэтому, приступая к исследованию этой проблемы в 80-е годы, Н.А. Ами-

нов обратился к психолого-педагогической концепции Н.В. Кузьминой, в кото-

рой обозначена важная интегральная характеристика педагогической одаренно-

сти — чувствительность в широком смысле слова, которая могла быть соотнесе-

на с зависимостями, установленными в дифференциальной психофизиологии.

Согласно Н.В. Кузьминой /1984, 1985/, в педагогических способностях вы-

членяется рефлексивный уровень, обусловливающий «интенсивность формиро-

вания чувственного опыта личности педагога, который упоминался выше, взаи-

модействующий с ним проективный уровень, связанный со способами воздей-

ствия на учащегося. Каждый из этих уровней включает многие разнообразные

виды чувствительности.

Н.А. Аминов с соавторами /1989/ из этого многообразия компонентов, пред-

ложенных Н.В.Кузьминой, выделяют наличие: «1) способности к распознава-

нию внутренних состояний других людей (чувство эмпатии); 2) способности к

оценке альтернативных линий своего поведения и выбору действий, адекватных

ожиданиям другого человека (чувство такта); 3) способности к контролю из-

бранной линии поведения по отношению к другому (чувство причастности)»

/Н.А. Аминов, Е.П.Гусева, И.А. Левочкина, 1989, с. 129/. Коммуникативные,

конструктивные и организаторские умения рассматриваются как более высокая

ступень педагогического мастерства.

Иначе говоря, категория интегральной чувствительности — одна из важных

характеристик педагогических способностей. Соответственно в тех или иных

условиях, поскольку и при использовании ЭЭГ-показателей типологических

свойств установлена обратная связь силы и чувствительности нервной системы

/см. главу 3/, в состав задатков педагогических способностей может входить и

слабость нервной системы.

В школе B.C. Мерлина в диссертационной работе А.И. Щебетенко /1984/ '

2

при использовании ЭЭГ-диагностики типологических свойств, действительно,

было установлено значение фактора слабости нервной системы в проявлении

общительности - существенного компонента педагогических способностей.

Вслед за А.И. Крупновым /1983/ и его сотрудницей /Л.В. Жемчугова, 1979/

А.И. Щебетенко выделяет два вида общительности: психодинамическую, свя-

зываемую с особенностями темперамента, и психосодержательную, выступаю-

щую как свойство личности. Оба вида общительности сопоставлялись с безус-

ловнорефлекторными свойствами нервной системы, определяемыми с помо-

щью биоэлектрических показателей. Это представляется весьма существенной

стороной исследования, поскольку часто данные свойства определяются по

очень опосредованным результатам опросников (см. введение и раздел 3.2).

Индикатор силы-слабости нервной системы вычислялся как отношение те-

та-ритма при навязывании 5 Гц во время действия светового раздражителя к

средним показателям этого же ритма в ЭЭГ покоя. Таким же образом определя-

лась лабильность при действии 18 Гц в зоне бета-1-полосы.

Руководители - доктор психологических наук, проф. Д.И. Фельдштейн, доктор пси-

хологических наук В.В. Белоус.

350

Показатель экспериментально моделируемой совместной деятельности, отра-

жающий процессы внутригрупповои интеграции и определяемый количественно с

использованием группового сенсомоторного интегратора /ГСИ—6, см. Л.И. Уман-

ский, А.С. Чернышев, Б.В. Тарасов, 1969/, оказался связанным с одной стороны, с

психодинамической общительностью, с другой - с силой—слабостью нервной сис-

темы. «Обнаружено, что более высокую результативность демонстрируют группы

испытуемых слабой н.с: «сильные» уступают «слабым» по времени решения сен-

сомоторной задачи в 1,5 раза (t = 2,2, при р ‹ 0,05), по количеству совершенных

ошибок в 2,8 раза (р = 2,6, при р ‹ 0,02») /А.И. Шебетенко, 1984, с. 14/.

Необщительность студентов, правда, лишь на определенных стадиях обуче-

ния, может отрицательно сказываться на готовности к педагогической деятель-

ности. Вывод, к которому приходит А.И. Щебетенко, следующий:

«Психодинамическая общительность-необщительность, однозначно не пре-

допределяя профессиональную пригодность, тем не менее существенно облег-

чает или затрудняет процесс профессиональной подготовки на разных ее этапах

- особенно в первые годы учебы, являясь тем самым необходимым психологи-

ческим условием и индивидуальной предпосылкой формирования готовности к

труду учителя» /там же, с. 18-19/.

В нашей лаборатории Н.А. Аминов, основываясь на данных, полученных на

больших выборках в работах американских психологов, и концептуальных мо-

делях отечественных авторов /А.И. Щербаков; Н.В. Кузьмина; В.А. Сластенин и

др./, сконструировал ряд методик для определения педагогических способно-

стей и педагогического потенциала /Н.А. Аминов, 1990/. Методики экспресс-

диагностики профессиональной пригодности при отборе в педагогические спе-

циальности, в основном, относились к двум группам. Первая группа методик

позволяла определять синдром «эмоционального несгорания-сгорания», когда

коммуникативная деятельность, в частности с детьми, вызывает либо подъем

сил, либо усталость, немотивированную агрессивность. Вторая группа методик

позволяет определить мотивацию к педагогической деятельности, ориентацию

на нее и потребность помощи детям, попечительства.

Третья группа методик включала сложные, практически неформализуемые

приемы, например «ролевой тренинг» с элементами «драматической импрови-

зации».

В методике «ролевого тренинга» формировались социальные навыки в про-

цессе игровой ситуации. Это был первый этап занятий, предусматривающий

выработку умений, которые помогали бы решать проблемные ситуации в сфере

межличностных отношений. На втором этапе, когда были выяснены ситуации,

значимые для испытуемых, проводились занятия по теории драматического ис-

кусства. На третьем этапе занятий испытуемые исполняли драматический этюд

на заданную тему, связанную с проблематикой школы. Определялась степень

включенности испытуемых в игровую ситуацию (более подробное описание

методики см.: /Н.А. Аминов, Е.П. Гусева, И.А. Левочкина, 1989, с. 132-133/).

Знание об испытуемых, полученное в таких специально организуемых си-

туациях, дополнялось информацией, извлекаемой из экспресс-методик (некото-

рые из них указаны в табл. 61). ЭЭГ-показатели типологических свойств нерв-

ной системы получались описанным выше способом (см. главу 3).

351

Школьники

В работе Н.А. Аминова с соавторами /1989/ было обследовано при использова-

нии описанной выше комплексной диагностики педагогических способностей 28

учащихся специализированного педагогического класса школы № 599 г. Москвы

(возраст 16 лет).

Из них после завершения этапа наблюдения и ролевого тренинга были выде-

лены крайние группы, уравненные по другим показателям, с высоким и низким

уровнем социального интеллекта, определяемого по двум субтестам Векслера

(«недостающие детали» и «последовательные картинки»). Эти субтесты, исполь-

зуются для «оценки сформированности социально-перцептивных умений: на-

блюдательности и понимания причин поведения людей в процессе межличност-

ного взаимодействия» /Н.А. Аминов, Е.П. Гусева, И.А. Левочкина, 1989, с. 132/.

Результаты этой работы говорят о том, что слабость нервной системы, оп-

ределяемая по более высоким индексам реакции навязывания на 6 Гц и пред-

ставленности в фоновой ритмике низких дельта- и тета-частот, сопряжена с бо-

лее высоким уровнем социального интеллекта. Иначе говоря, учащиеся, обла-

дающие слабой и чувствительной нервной системой, более чутки к наличию

проблемных ситуаций в сфере межличностных отношений. Эта небольшая

группа испытуемых оказалась и более общительной по показателям включен-

ности в ролевой тренинг и характеристикам общительности, извлекаемым из

16-факторного вопросника Кэттелла. Одновременно у них наблюдается и более

высокий уровень тревожности, что, по предположению авторов, облегчает по-

исковую активность в решении проблемных ситуаций, возникающих в процессе

личностного взаимодействия /там же/.

Основные результаты изучения старшеклассников (10 класс) специализиро-

ванных педагогических классов и УПК (учебно-производственных комбинатов)

с точки зрения выраженности у них различных компонентов педагогических

способностей и склонностей и их задатков представлены в другом исследова-

нии Н.А. Аминова (1988). Из табл. 60, воспроизведенной из этой работы, видно,

что педагогическая направленность связана с более высокими значениями свой-

ства активированное™. Компоненты же педагогических способностей стати-

стически достоверно сопряжены со слабостью и лабильностью нервной систе-

мы. Это относится к индикаторам слабости в обоих полушариях, правом и ле-

вом, и к индикаторам лабильности в левом полушарии.

Суммарные данные дисперсионного анализа о сопряженности педагогиче-

ского потенциала, включающего высокий уровень педагогических способно-

стей и наличие педагогической направленности, с биоэлектрическими показате-

лями свойств нервной системы и выраженности некоторых социально-психоло-

гических особенностей представлены в табл. 60, 61.

Н.А. Аминов объясняет эти зависимости таким образом, что, хотя слабость

нервной системы и не является благоприятной для устойчивой работоспособно-

сти, она может создавать у данного возрастного контингента школьников из-за

повышенной чувствительности хорошую основу для более адекватного отраже-

ния межличностных отношений и своего места в системе этих отношений. А

поскольку у группы «лучших» обнаружен и более высокий уровень лабильно-

352

11"

сти нервной системы, а он имел место у лиц с большей эмоциональной устой-

чивостью /С.А. Изюмова, Н.А. Аминов, 1978/, создаются более благоприятные

условия для контроля эмоциональных реакций.

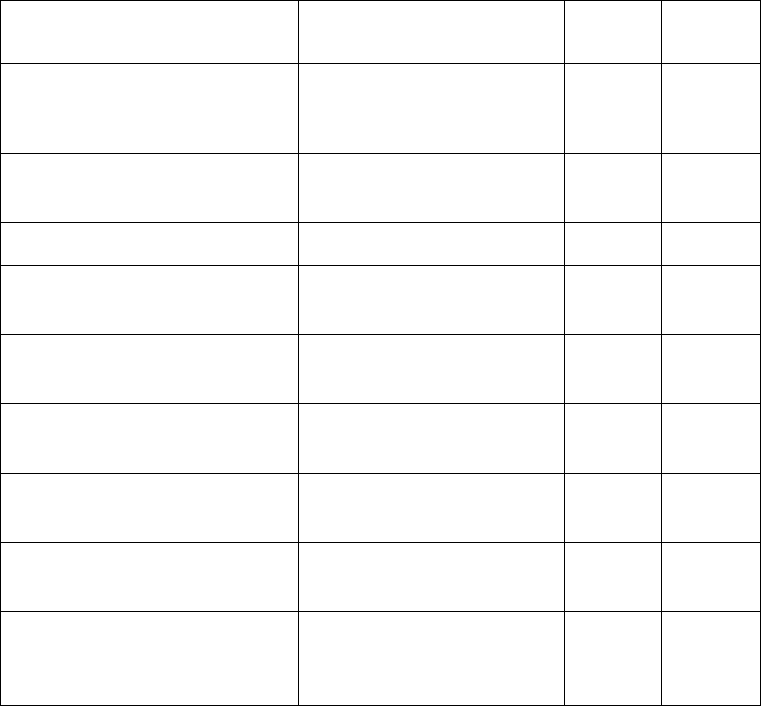

Таблица 60

Дисперсионный анализ данных о сопряженности уровня развития педагогических

способностей и педагогической направленности с выраженностью типологических

свойств нервной системы

/Н.А. Аминов, 1988/

Наличие педагогической

направленности

1. Высокий уровень активиро-

ванности (большая частота

альфа-ритма) в левом полуша-

рии

2. Высокий уровень активиро-

ванности в правом полушарии

Высокий уровень развития

педагогических способностей

1. Более выраженная активиро-

ванность левого полушария

2. Более выраженная слабость

ЦНС в левом полушарии

(большее навязывание 4 Гц)

3. Более выраженная слабость

ЦНС в правом полушарии

(большее навязывание 5 Гц)

4. Более выраженная слабость

ЦНС в правом полушарии

(большее навязывание 6 Гц)

5. Более выраженная слабость

ЦНС в правом полушарии

(большее навязывание 7 Гц)

6. Более выраженная лабиль-

ность ЦНС в левом полушарии

(большее навязывание 18 Гц)

Отсутствие педагогической

направленности

Низкий уровень активиро-

ванности (меньшая частота

альфа-ритма) в левом полу-

шарии

Низкий уровень активиро-

ванности в правом полуша-

рии

Низкий уровень развития

педагогических способностей

Более выраженная активи-

рованность правого полу-

шария

Более выраженная сила

ЦНС в левом полушарии

(меньшее навязывание 4 Гц)

Более выраженная сила

ЦНС в правом полушарии

(меньшее навязывание 5 Гц)

Более выраженная сила

ЦНС в правом полушарии

(меньшее навязывание 6 Гц)

Более выраженная сила

ЦНС в правом полушарии

(меньшее навязывание 7 Гц)

Более выраженная инерт-

ность ЦНС в левом полуша-

рии (меньшее навязывание

18

Гц)

Критерий

Фишера

12,91

7,23

6,35

7,12

4,98

6,89

8,99

11,91

Уровень

значимо-

сти

0,01

0,01

0,05

0,05

0,05

0,05

0,01

0,01

Более же высокий уровень активированности нервной системы, влияющий

на уровень побуждений, может быть резервом мотивации совершенствования.

Косвенно положительное значение «полюсов» слабости и лабильности, а

также активированности нервной системы для становления педагогических

способностей в этом возрасте было подтверждено в диссертационной'работе

А.С.Молчанова (1988).

13

Руководители - доктор психологических наук, проф. Э.А. Голубева, кандидат психо-

логических наук Н.А. Аминов.

353

12-Голубе иа

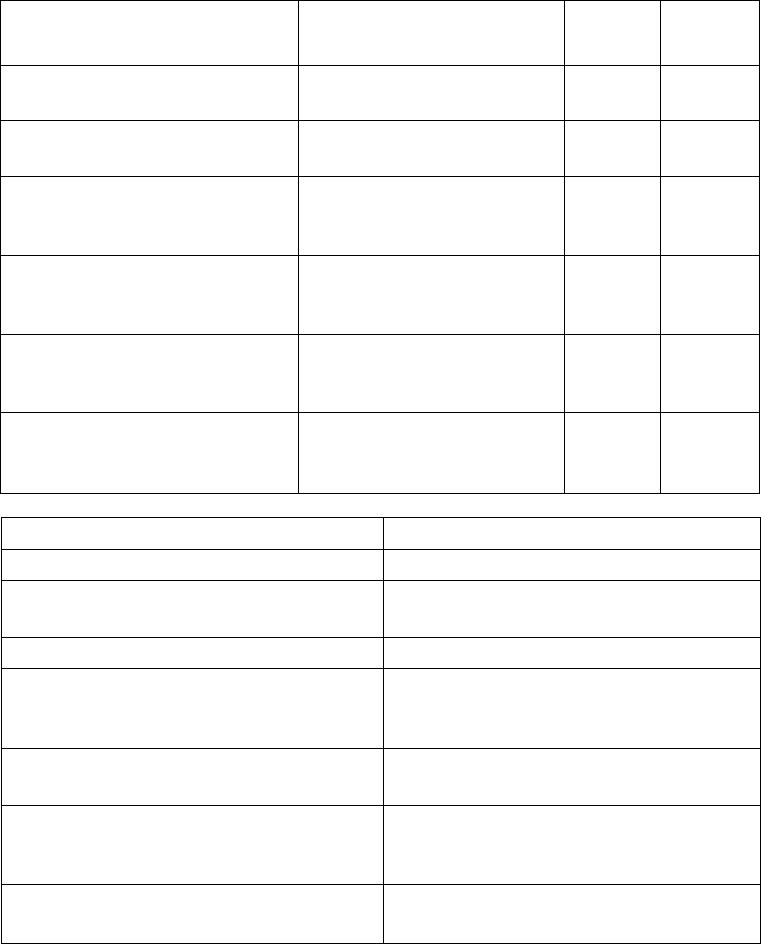

Таблица 61

Дисперсионный анализ данных о сопряженности уровня развития педагогических

способностей и педагогической направленности с выраженностью

некоторых социально-психологических особенностей и свойств нервной системы

/Н.А. Аминов, 1988/

Высокий уровень развития педаго-

гических способностей

Более выраженная направлен-

ность на группу

Менее выраженная направлен-

ность на себя

Более выраженная социальная

направленность интеллекта

Более успешный опыт реализа-

ции потребности в общении

Менее выраженное осознание

эмоциональных трудностей в

общении

Более высокий контроль эмо-

ций и поведения в процессе

общения

Низкий уровень развития педа-

гогических способностей

Менее выраженная направ-

ленность на группу

Более выраженная направ-

ленность на себя

Менее выраженная соци-

альная направленность ин-

теллекта

Менее успешный опыт реа-

лизации потребности в об-

щении

Более выраженное осозна-

ние эмоциональных трудно-

стей в общении

Менее высокий контроль

эмоций и поведения в про-

цессе общения

Критерий

Фишера

21,4

5,84

11,7

5,28

5,84

4,36

Уровень

значимо-

сти

0,01

0,05

0,01

0,05

0,05

0,05

Высокий потенциал

1. Наличие педагогической направленности:

Более высокий уровень активированно-

сти ЦНС

//. Наличие педагогических способностей:

Более выраженный синдром слабости

(чувствительности) и лабильности нерв-

ной системы

Более выраженная направленность на

группу (межличностное взаимодействие)

Более выраженная социальная установка на

совместную коллективную деятельность с

другими (доверие и доминирование)

Более выраженная социальная направ-

ленность интеллекта

Низкий потенциал

Отсутствие педагогической направленности:

Более низкий уровень активированности

ЦНС

Отсутствие педагогических способностей:

Менее выраженный синдром слабости

(чувствительности) и лабильности нерв-

ной системы

Более выраженная направленность на себя

Более выраженная социальная установка

на автономную индивидуальную дея-

тельность (недоверие и подчинение)

Менее выраженная социальная направ-

ленность интеллекта

Испытуемыми в этой работе были 65 школьников 8-10 классов 599-й и 175-й

школ г. Москвы (14-16 лет).

354

В данном исследовании впервые в нашей лаборатории был использован метод

многомерного шкалирования, получивший широкое распространение в мировой

и отечественной науке /см. Ч.А. Измайлов, 1980; А.Ю. Терехина, 1986 и др./.

Этот метод был применен в работе А.С. Молчанова для опознания экс-

прессии лица. Испытуемым предъявлялись 16 черно-белых фотографий из се-

рии Лайтфут /Т. Энген с соавторами/. На каждой из фотографий представлено

фронтальное изображение одного и того же лица, выражающего различные

эмоциональные состояния. Кроме того, испытуемым предъявлялись также 16

терминов, обозначающих эмоции: радость, печаль, отвращение, презрение,

гнев, тревога, ненависть, отчаяние, волнение, страх, раздражение, удовольст-

вие, воодушевление, нежность, интерес, безразличие. Попарно в фиксирован-

ном порядке предъявлялись все возможные варианты изображений и терми-

нов, что составляло 240 пар. Испытуемые по 9-балльной системе оценивали

степень различия каждой пары: минимальное различие - 1 балл, максимальное

- 9 баллов. Полученные матрицы обрабатывались методом многомерного

шкалирования.

В работе обнаружен весьма интересный, но пока не объясненный факт: от-

сутствие значимых корреляций между пространством терминов, т.е. вербаль-

ными стимулами, и пространством изображений, т.е. невербальными стимула-

ми. Иначе говоря, у данной выборки имеет место определенная разобщенность

при восприятии и оценке экспрессивного выражения лица с точки зрения опоры

на первосигнальные и второсигнальные признаки.

На основе оценок различий между парами предъявленных изображений бы-

ло построено общее групповое пространство, характеризующее восприятие

экспрессивных проявлений лица. Его анализ позволил выделить три вектора:

знак эмоций (положительные - отрицательные эмоции), интенсивность эмоций

(сильно выраженные - слабо выраженные эмоции), принятие - отклонение сти-

мула, вызвавшего эмоцию.

Самый большой вес в общем групповом пространстве был у вектора «знак

эмоций» - 52 %, у вектора «интенсивность эмоций» - 25 %, у вектора «приня-

тие - отклонение» - 23 %.

У 20 испытуемых из этой выборки была осуществлена регистрация ЭЭГ-по-

казателей общих свойств нервной системы по нашей обычной программе.

Сопоставление индивидуальных особенностей восприятия экспрессии лица

с ЭЭГ-характеристиками свойств нервной системы показало, что обладатели

более слабой и лабильной нервной системы лучше учитывают знак эмоций, т.е.

принадлежность эмоций к классу положительных или отрицательных. Лица же

с более сильной, инертной и инактивированной нервной системой в большей

мере учитывают параметр «принятие-отклонение». Интересно, что в целом

значимых корреляций в этой матрице для правого полушария почти в 3 раза

больше, нежели для левого.

Как отмечают А.С. Молчанов и Н.А. Аминов, полученные данные (а они

подтверждены на 15 учителях-профессионалах) говорят о том, что слабость и

лабильность нервной системы (сочетание которых мы обозначаем как реактив-

ность) - действительно благоприятная природная предпосылка «развития со-

циально-перцептивных способностей, проявляющихся в адекватном отражении

12*

355

проблемных ситуаций в сфере субъектно-субъектных отношений» (А.С. Молча-

нов, Н.А. Аминов, 1988, с. 216).

Авторы интерпретируют эти данные исходя из того, что опознание эмоцио-

нальных состояний другого человека - это необходимый компонент эмпатии,

сопереживания.

По данным ряда работ, опознание состояний других людей, высокоразвитое

чувство эмпатии - благоприятное условие для понимания детей и взрослых, од-

на из существенных характеристик творческих и эффективных учителей.

При рассмотрении полученных зависимостей, конечно, необходимо иметь в

виду, что старшеклассники еще не являются педагогами, а многие из них, не-

смотря на некоторые благоприятные природные предпосылки, и не станут учи-

телями. Наши данные, в основном, относятся к юношескому возрасту, но имен-

но в этот период жизни, когда устремленность в будущее выступает как харак-

терная возрастная особенность /Л.И. Божович, 1968/, происходит чаще всего

выбор профессии.

Итак, для юношеского возраста в качестве задатков педагогических способ-

ностей выявилось значение такого сочетания свойств нервной системы (активи-

рованное™, слабости и лабильности), которое в подростковом возрасте было

также благоприятным и для становления общих и специальных музыкальных

способностей.

Студенты

На уже упоминавшейся выборке студентов музыкально-педагогического

факультета МГЗПИ были определены не только показатели музыкальных, но и

выраженность педагогических способностей. Для этого была использована ин-

тегральная характеристика педагогических способностей (Н.А. Аминов, 1988).

Результаты корреляционного анализа ряда психологических показа-

телей с уровнем педагогических способностей представлены в табл. 62. Видно,

что у взрослых испытуемых, а почти все из них уже по нескольку лет являются

учителями музыки, выраженность педагогических способностей положительно

коррелирует с силой возбуждения и силой торможения, по вопроснику Я. Стре-

ляу, т.е. с психологическими особенностями темперамента (см. обсуждение

этой проблемы в разделе 3.2). Из других показателей имеются связи с лучшей

непроизвольной и произвольной памятью, с меньшей интроверсией, высокой

эмоциональной устойчивостью, с реалистической самооценкой, склонностью к

новизне, а также с высоким уровнем вербального интеллекта.

Как видно из таблицы, где приведены лишь значимые корреляции, с ЭЭГ-

индикаторами типологических свойств интегральный показатель педагогиче-

ских способностей на этой выборке корреляций не обнаруживает. Нет корреля-

ций и ни с одним из показателей академической успешности, даже по педагоги-

ческим дисциплинам. Имеются, однако, положительные значимые связи с си-

лой возбуждения и силой торможения (опросник Я.Стреляу).

Как показано Н.А. Аминовым /1988/, педагогические способности включа-

ют сложную совокупность признаков, образуя специфический синдром порой

как бы взаимоисключающих качеств: слабости с работоспособностью и эмо-

356

циональной устойчивостью, активированное™ со способностью к постоянной

регуляции и т.д.

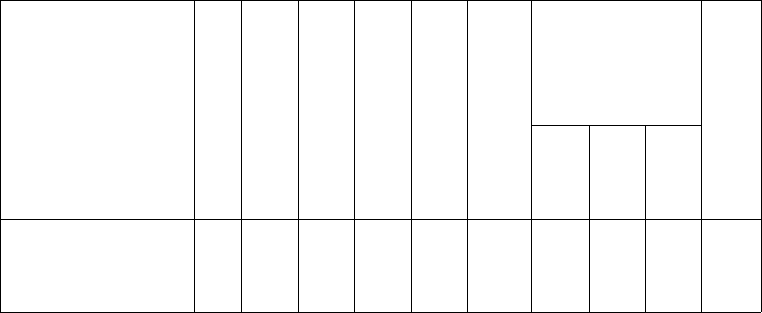

Таблица 62

Соотношение интегрального показателя педагогических способностей с психоло-

гическими характеристиками у музыкантов-педагогов, студентов МГЗПИ

(по неопубликованным данным Н.А. Аминова, И.В. Тихомировой, Э.А. Голубевой,

В. В. Печенкова)

η=29

Педагогические спо-

собности (интеграль-

ный показатель)

3

I

СП

Я

«3

§

1

3

0,38*

СТ - сила тормозкения

0,47*

Непроизвольная память

(картинки)

0,37*

Произвольная память

(картинки)

0,41*

Произвольная память

(прилагательные)

0,39*

интроверсия

-0,56**

Факторы

Кэттелла

С

0,41*

L

-0,46*

Q,

0,38*

Вербальный интеллект

0,40*

Иначе говоря, в связи с массовостью профессии учителя, как установлено в

ряде исследований, при использовании разных методик и подходов, среди педа-

гогов могут быть носители самых различных физиологических и психологиче-

ских свойств. Обоснованное сравнение этих работ предполагает детальный ана-

лиз методических средств, что не всегда возможно осуществить по публикаци-

ям, не говоря уже о недоступности некоторых иностранных источников. На-

пример, из обзорных статей Я. Стреляу, любезно предоставленных нам авто-

ром, известно, что иногда имеет место «парадоксальное отсутствие связи» меж-

ду диагнозом силы возбуждения по вопроснику и усилением и уменьшением в

вызванных потенциалах /С. Davis, M. Cowles, P. Kohn, 1983, цит. по: J. Strelau,

1987/. А вызванные потенциалы являются существенной «составляющей» реак-

ции навязывания /Ciganek L., 1961; P.M. Мещерский, Г.Д.Смирнов, 1961;

D. Regan, 1975; S.A. Hillgard, T.W. Picton, D. Regan, 1978 и др./. Именно с по-

мощью параметров последней осуществляется диагностика свойств нервной

системы в наших работах (см. главу 3).

Исследованные в этой выборке музыкально-педагогические способности

имеют к тому же свою специфику, поскольку они связаны с профессиональной

музыкальной деятельностью /Т.Ф. Цыгульская, 1983/. Но они же, судя по дан-

ным этого автора, содержат компоненты, характерные для педагогических спо-

собностей вообще. Так, в выборке Т.Ф. Цыгульской, где сила нервной системы

диагностировалась с помощью двигательной методики, имеется статистически

значимая положительная связь силы нервной системы с такой стороной педаго-

гических способностей, как организаторская.

357

В нашей работе фактор силы в структуре музыкально-педагогической деятель-

ности взрослых также имеет скорее положительное значение. Кроме данных, пред-

ставленных в табл. 62, имеются корреляции показателей силы нервной системы (по

реакции навязывания на низкие частоты) с высокой стрессоустойчивостью, высо-

ким уровнем осознанного контроля (положительные значения по факторам Ни Оз

Р.Б. Кэттелла). Таким образом, роль свойства силы-слабости нервной системы как

одного из компонентов педагогических способностей оказывается различной: у

старшеклассников в большей степени выступает положительное значение слабо-

сти-чувствительности нервной системы, у студентов-музыкантов и учителей-

профессионалов — как отрицательное, так и положительное значение силы, вынос-

ливости нервной системы. Проблема требует дальнейшего изучения.

Свойство лабильности нервной системы играет чаще, особенно в первые го-

ды обучения, положительную роль в структуре педагогических способностей у

разных возрастных и профессиональных контингентов испытуемых: студенты

биохимического факультета педагогического института - в работе А.И. Щебе-

тенко, музыканты-педагоги - в исследовании Т.Ф. Цыгульской и в наших рабо-

тах (как у старшеклассников, так и у студентов).

Приводим два психологических «портрета» студенток музыкально-педаго-

гического факультета МГЗПИ. Конечно, их жизненный путь, неповторимость

судеб, вкусы, пристрастия, наконец, успешность музыкальной и учебной дея-

тельности, различны. Очень большой разрыв между этими студентками суще-

ствует и по основной интересующей нас характеристике - выраженности педа-

гогических способностей, определяемых по комплексной методике Н.А. Ами-

нова. У первой студентки их уровень явно высок, у второй - низок.

Испытуемая Л.Ф., студентка музыкально-педагогического факультета.

Имеет один из самых высоких баллов в выборке по педагогическим способно-

стям. Балл успеваемости по общеобразовательным предметам средний, по му-

зыкальным - ниже среднего. Средняя сила нервной системы, невысокая ла-

бильность и очень высокая активированность. Большая сила торможения по

Стреляу. Уровень общего интеллекта средний, со значительным преобладани-

ем вербального над невербальным. Память хорошая как непроизвольная, так и

произвольная. Из факторов Кэттела: самое высокое значение по фактору / -

чувствительность, тяга к другим, художественное мышление; самое низкое

значение - по фактору А - отстраненность, критичность. Фрагменты из био-

графии: семья музыкальная, хотя и не музыканты; музыкально-педагогическое

училище окончила хорошо. Скептична, хотя может быть сентиментальной.

Имеет выраженную склонность к педагогике, постановке дела в школе. Рабо-

тоспособность изменчива. Любимые композиторы: Моцарт, Бетховен, Чай-

ковский. Любимые писатели и поэты: Цветаева, Лермонтов, Бунин. Обращает

на себя внимание то, что при общей лаконичности повествования о себе спе-

циально отмечает склонность к педагогике, что полностью совпадает с объек-

тивным диагнозом.

Испытуемая Н.К., студентка музыкально-педагогического факультета. Имеет

самый низкий ранг в выборке по педагогическим способностям. Общий балл ус-

певаемости, а также успешность обучения специальным музыкальным дисцип-

линам - один из самых высоких. Училище закончила с отличием. Слабая, ла-

358