Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность

Подождите немного. Документ загружается.

бильная, высоко активированная. Высоко реактивная, по Стреляу. Равновесие по

взаимодействию двух сигнальных систем. Высокий уровень общего интеллекта, с

незначительным преобладанием вербального над невербальным. Память на сред-

нем уровне, несколько большая продуктивность произвольной. При нахождении

определений к картинкам давала ряд вариантов, демонстрируя определенную из-

быточность, которая, однако, уточняла и конкретизировала воспринимаемый на

картинке предмет. Например, «лошадь рыжая, гнедая, несущаяся», «ведро зеле-

ное, с желто-красным орнаментом».

Из факторов Кэттелла максимальные значения по факторам В, L и Q/. высо-

кое интеллектуальное развитие, завышенная самооценка, тревожность. Самая

низкая оценка по фактору С - эмоциональная неустойчивость. Этому, по анкете

Айзенка. соответствует выраженный нейротизм и большая интроверсия.

Фрагмент из биографии: родители - не музыканты; хотя в семье профессио-

нальных музыкантов нет, но по линии отца все музыкальны, брат хорошо игра-

ет и поет. Росла беспокойным ребенком. В возрасте одного года уже говорила и

пела. Мечтала стать певицей, но не получилось потому, что в детстве родители

не смогли возить в школу. Позже закончила вечернюю школу всего с одной

четверкой, музыкой занималась по вдохновению.

Работает в музыкальной школе; с детьми получается, когда «заводится».

Дают неспособных: «космос отапливаю». Больше нравится играть самой. Быст-

ро утомляется из-за высокой эмоциональности, в том числе и при работе с уче-

никами. Заставляет себя работать через силу. За ночь не отдыхает ни эмоцио-

нально, ни физически, видит яркие цветные сны.

Любимые композиторы: Бетховен, Рахманинов, Брамс, Шуберт, Шуман,

Прокофьев.

Поэты: Лермонтов, Пушкин, Блок, Тютчев, Цветаева.

Художники: Эль Греко и те, кто владеет «текучестью линий».

Обращает на себя внимание то, что при общей одаренности и склонности к

музыкальной деятельности студентка Н. К. не имеет желания работать с детьми

и не видит в этом смысла.

Фактор ненаправленности на педагогическую деятельность «перекрывает»

остальные переменные, и, возможно, причина этого — ярко выраженная эмо-

циональная неустойчивость и тревожность студентки. В том же синдроме, ха-

рактеризующем педагогический потенциал, который предложен Н.А. Амино-

вым /1988/, благоприятным является противоположный фактор - эмоциональ-

ная устойчивость.

Выборка, к которой принадлежат описанные выше испытуемые Л.Ф. и Н.К., -

это, как уже указывалось, студентки музыкально-педагогического факультета.

И.В. Тихомирова, сравнивая эту выборку с другими, обнаружила, что испы-

туемые данной группы отличались большей полезависимостъю (см. главу 9). В

соответствии с собственными и литературными данными, автор рассматривает

полезависимость как одно из оснований развития эмпатии и выбора профессий,

связанных с коммуникативной деятельностью. По опроснику Р.Б. Кэттелла, для

этих студенток, действительно, характерными были такие черты, как отсутствие

трудностей в общении, социальная зрелость и т.д. Интересно, что по всей сово-

купности психофизиологических и психологических признаков они занимали

359

«как бы промежуточное место между выборками взрослой в целом и подростко-

вой» /И.В. Тихомирова, 1988 б, с. 232/.

Иначе говоря, сохранение черт «детскости», характерное в большей мере

для женщин вообще, вероятно, может способствовать и выбору профессии пе-

дагога, и удовлетворенности ею.

Сопоставление предпосылок становления педагогических способностей у

старшеклассников и уже состоявшихся учителей говорит о том, что они не-

сколько различаются. У первых из общих свойств это, скорее, сочетание ла-

бильности, активированности и слабости нервной системы, а у вторых - ла-

бильности, активированное™ и силы или слабости нервной системы. Мы по-

нимаем, что делать из этого далеко идущие выводы не следует, хотя бы потому,

что взрослая женская выборка представлена в наших исследованиях педагога-

мн-музыкантами, к тому же обучающимися на вечернем факультете. Это соз-

дает большие жизненные трудности и предъявляет особые требования к вынос-

ливости, работоспособности, т.е. к силе нервной системы, тем более что многие

студентки, помимо учебных и служебных обязанностей, несут хотя порой и

приятный, но груз заботы о членах своих семей.

Однако и на выборках учителей-словесников /Н.И. Петрова, 1982/, препода-

вателей физической культуры /З.Н. Вяткина, 1972/ и других предметов было по-

казано значение, в частности, силы нервной системы как возможного благопри-

ятного фактора эффективности деятельности учителя. Правда, и слабость не пре-

пятствует эффективности педагогического труда. Авторы, развивая концепцию

индивидуального стиля деятельности B.C. Мерлина и Е.А. Климова, на основе

экспериментов показали, что у учителей, обладателей слабой и сильной, инерт-

ной и подвижной нервной системы, вырабатывается разный стиль педагогиче-

ской деятельности: например, разное число контактов с учениками, неодинаковая

форма обращения, своеобразие подготовки к уроку и т.д. В этих работах выявля-

ется значение не одного свойства нервной системы, а их сочетаний. Так, по дан-

ным Н.И. Петровой /1982/, сочетание подвижности и силы нервной системы,

правда, определяемое в основном по жизненным показателям, дает возможность

преодолевать физическое напряжение, характерное для учительского труда, а у

сильных, но инертных (медлительных) есть определенные трудности в общении.

Кроме того, в ряде работ B.C. Мерлина, К.М. Гуревича и их сотрудников,

обобщенных М.К. Акимовой и В.Т. Козловой /2002/, показано, что индивиду-

альный подход к учащимся предполагает обязательный учет особенностей при-

родных основ их темперамента - силы-слабости и лабильности-инертности;

авторы предлагают совокупность различных приемов и правил воздействия на

ученика, основанных на таком конкретном учете. Эффективность или неэффек-

тивность этого воздействия, в свою очередь, зависит от нервного склада учите-

ля/Н.И. Петрова, 1982/.

При использовании, как и в наших работах, ЭЭГ-методик определения

свойств силы и лабильности нервной системы А.Г. Исмагиловой /1989/

|4

было

показано, что у воспитателей детского сада имеются более и менее благоприят-

Руководитель -доктор психологических наук, проф. Б.А. Вяткип.

360

ные предпосылки формирования педагогического общения в виде различных со-

четаний типологических свойств. В группе сильных и лабильных имело место

интенсивное общение с детьми. В группе слабых и лабильных интенсивность

общения обеспечивается в большей мере лабильностью нервной системы. Менее

благоприятно для организации интенсивного общения с воспитанниками детско-

го сада такое сочетание свойств, как слабость и инертность нервной системы.

Однако в связи с тем, что индивидуальный стиль педагогической деятельно-

сти может быть и позитивным, и негативным (например, демократическим или

авторитарным), ведущее значение приобретают категории, которые относятся к

направленности личности и соответственно ко всему тому кругу педагогических

качеств, о некоторых из которых говорилось в начале раздела; это нравственно-

педагогические качества /А.И. Щербаков/, такт /И.В. Страхов/, специфическая

чувствительность к объекту, средствам и условиям педагогического труда

/Н.В. Кузьмина/, педагогическая направленность /Н.А. Аминов/, педагогические

убеждения и адекватная оценка своих профессионально значимых качеств

/А.Г. Исмагилова/ и многие другие.

Сочетание слабости, лабильности и активированности как возможного бла-

гоприятного синдрома становления педагогических способностей Н.А. Аминов

с соавторами отмечают не только у педагогически одаренных старшеклассни-

ков /Н.А. Аминов, Е.П. Гусева, И.А. Левочкина, 1989/, но и у учителей-профес-

сионалов /Н.А. Аминов, А.С. Молчанов 1988/. Сочетание слабости (чувстви-

тельности) и лабильности нервной системы обеспечивает одну из важных со-

ставляющих педагогического труда - умение тонко различать эмоциональное

состояние другого человека. Необходимым условием реализации компонентов

природных предпосылок педагогических способностей является, как уже ука-

зывалось, связанная часто с активированностью нервной системы педагогиче-

ская направленность /Н.А. Аминов, 1988/.

Таким образом, комплексное изучение педагогических способностей пока-

зало, что наиболее распространенными сочетаниями в природных предпосыл-

ках при ЭЭГ-диагностике безусловнорефлекторных свойств нервной системы

являются: слабость, лабильность, активированность и сила, инертность, инакти-

вированность.

Вне рамок дифференциальной психофизиологии, в американской педагоги-

ческой психологии, была создана Дж. Райансом /D.C. Ryans, 1960, 1961 цит. по:

Н.А. Аминов, 1995/ классификация учителей, согласно которой имеются, по

крайней мере, их два основных типа: учителя типа X, отличающиеся эмоцио-

нально поддерживающим стилем - стремлением к развитию личности ребенка с

опорой на эмоциональные и социальные факторы, и учителя типа У, отличаю-

щиеся академическим стилем, направленные главным образом на умственное

развитие учащихся.

Как полагает Н.А. Аминов на основе опыта работы известного педагога-

новатора И.П. Волкова /1982/, последний - типичный представитель учителей

типа X. Им была создана продуманная система приобщения школьников к твор-

честву: применение различных инструментов, приспособлений, материалов, на-

ходящихся в специально оборудованной творческой комнате, и серия разнооб-

разных и сменяющихся заданий постоянно поддерживали интерес к делу.

361

Склонности учащихся, широта их интересов, а также индивидуальные характе-

ристики способностей отражались в творческих книжках. Школьники «работа-

ли» педагогами, исследователями (как теоретиками, так и практиками), занима-

лись художественным творчеством и т.д.

Таким образом, система внеклассной работы, созданная И.П. Волковым для

учащихся, направлена начиная с первого класса на выявление и развитие спо-

собностей и склонностей школьников путем организации самостоятельной и

творческой деятельности. Главное в этой системе, как и у В.А. Сухомлинского,

- «развитие задатков на основе интересов, для пробуждения которых необхо-

димо расширение сферы приложения детских сил» /И.П. Волков, 1982, с. 6/.

Один из учителей типа У описан Н.А. Аминовым /1995/. Этот педагог от-

лично распознает интеллектуальные умения своих учеников, хорошо прогнози-

рует их когнитивное развитие и деловым образом вместе со своими учениками

этому развитию способствует. Поскольку его выпускники очень хорошо сдают

вступительные экзамены по математике (в МГУ, МФТИ и т.д.), он преподает

теперь математику в специализированных классах, куда учащиеся поступают по

конкурсу. Несколько отчужденная манера в подходе к ученикам вовсе не озна-

чает отсутствия эмпатии: у этого педагога имеет место «проявление особой

формы эмпатии, направленной на распознание у учащихся сформированное™

умственных действий и деловая направленность на решение учебных задач»

/Н.А. Аминов, 1995, с. 128/.

Для двух данных учителей - ярких представителей X и У-типов — не было

возможности осуществить психофизиологическую диагностику.

Однако, как показано выше, и среди одаренных учащихся педагогических

классов, и среди учителей-профессионалов при поиске природных предпосылок

педагогических способностей и компетентности имеет место тенденция к сочета-

нию слабости, лабильности и активированности - у учителей типа X7Н.А. Ами-

нов, 1997/ и силы, инактивированности и инертности - у учителей типа У. Иначе

говоря, существенную роль играют сочетания свойств в целостном нервном

складе /см. раздел 6.5/, соотнесенность своеобразия этих сочетаний с психологи-

ческим обликом учителей и конкретными условиями их деятельности, включая

особенности преподаваемого предмета.

Изучение проблемы общих и специальных способностей и их природных

предпосылок в контексте теории интегральной индивидуальности В. С. Мерли-

на проводится в Пермском государственном педагогическом институте под ру-

ководством Б.А. Вяткина. Используется большое число показателей, относя-

щихся к разным уровням, в частности, при комплексном исследовании педаго-

гических способностей.

В диссертационных работах Т.М. Хрусталевой /1993/,'

5

Т.И. Порошиной

/1997/

15

, Е.Е. Домановой /1999/

16

исследовались представители различных пе-

Руководитель - член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, проф.

Б.А. Вяткин.

Руководители - член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, проф.

Б.А. Вяткин; кандидат психологических наук., доцент Т.М. Хрусталева.

362

дагогических специализаций: будущие учителя русского языка и литературы,

математики, музыки, биологии и химии. Последние изучались не только на вы-

борке студентов, но и преподавателей со стажем 5-10 и 20-25 лет. Несмотря на

различную специализацию, так или иначе коммуникативные и организаторские

склонности входят в структуру общепедагогических способностей. Б.А. Вяткин,

Т.М. Хрусталева /1994/, обобщая результаты, полученные на филологах и мате-

матиках, приходят к следующему выводу. «... общепедагогические способно-

сти в большей степени обусловлены свойствами личности, а предметные (мате-

матики, филологи) - свойствами нейродинамического уровня. Последние пра-

вомерно рассматривать как задатки к этим предметным способностям» /с. 80/.

Другая картина наблюдается для учителей биологии и химии с разным стажем:

и у студентов, и у учителей со стажем 20-25 лет и общепедагогические способ-

ности оказываются в большей степени детерминированными свойствами ней-

родинамического уровня /Е.Е. Доманова, 1999/.

Если рассматривать проблему - типологические свойства нервной системы

как факторы общепедагогических и специальных способностей, - особо обращая

внимание на ЭЭГ-индикаторы силы, активированное™, лабильности (считая по-

следние, как уже неоднократно отмечалось, более валидными и информативными

показателями безусловнорефлекторной деятельности, нежели опросники), то об-

ращает на себя внимание значение свойств нервной системы в различных пред-

метных способностях. Так, в фактор «Предметные способности учителя русского

языка и литературы» входят, наряду с показателями филологических способно-

стей, индикаторы слабости и инактивированности нервной системы

/Т.М. Хрусталева, 1993/. Предполагается, что «слабость нервной системы обеспе-

чивает повышенную чувствительность учителя-филолога, инактивировашюсть -

более опосредованную активность, предполагающую наличие компенсаторных

механизмов и учет индивидуальных особенностей для достижения успеха в дея-

тельности...» /Б.А. Вяткин, Т.М. Хрусталева, 1994, с. 78/. В фактор «Предметные

способности учителя математики», наряду с показателями математических спо-

собностей, входят лабильность и инактивированность нервной системы. «Инак-

тивированность нервной системы, по всей вероятности, обеспечивает учителю

математики специфичекую активность планирующего характера, лабильность

обусловливает динамику мыслительной деятельности» /там же, с. 80/.

Интересно, что в пределах одной и той же специализации «учитель музы-

ки», в соответствии с существующими различными требованиями к инструмен-

талистам, вокалистам, дирижерам, обнаружены и разные симптомокомплексы

нейродинамических, психодинамических, личностных свойств и компонентов

музыкальных и педагогических способностей /Т.П. Порошина, 1997/. При этом

успешность музыкальной деятельности и высокая лабильность нервной систе-

мы выступают в качестве общих особенностей, что еще раз подтверждает зна-

чение данного типологического свойства в различных музыкальных специаль-

ностях /см. раздел 6.1/.

Таким образом, в разных научных школах показана реальная, конкретная и

неоднозначная роль безусловнорефлекторных свойств нервной системы в со-

ставе природных факторов общепедагогических и специальных предметных

способностей учителя.

363

6.5. Обсуждение

Специальные способности, в силу их конкретных различий, рассматрива-

лись в соответствующих разделах данной главы. В этом разделе мы попытаемся

сформулировать самые общие итоги комплексного изучения специальных спо-

собностей в более широком теоретическом и литературном контекстах.

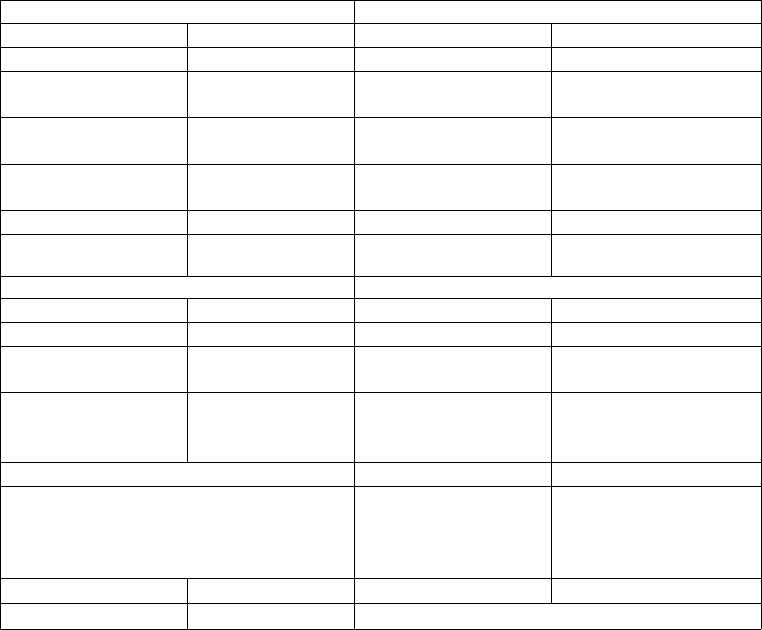

В словесной схеме представлены те обобщенные экспериментальные ре-

зультаты, которые получили статистическое подтверждение в нескольких вы-

борках. Видно, что музыкальные, педагогические (тип X) и языковые (речевой

тип) способности имеют известное сходство в типологических предпосылках.

Довольно часто в синдромы физиологических и психологических признаков

этих способностей входило сочетание лабильности и слабости (чувствительно-

сти) нервной системы, т.е. реактивность. Это относится не только к выборкам

школьников, но и взрослых. По некоторым психологическим характеристикам и

содержанию деятельности эти три вида специальных способностей можно отне-

сти к коммуникативным, т.е. связанным с общением.

Схема основных тенденций в соотношениях между показателями типологических

свойств, общих (невербальных и вербальных) способностей, уровней регуляции,

типов специальных способностей и характера их направленности

Педагогические способности

Слабость

Лабильность

Активированность

Тип X:

Направленность на

личность ребенка

Сила

Инертность

Инактивирован-

ность

Тип У:

Направленность

на предмет

Музыкальные способности

Слабость

Лабильность

Активированность

«Художники»

Невербальный ин-

теллект

Сила

Инактивирован-

ность

«Мыслители»

Вербальный ин-

теллект

Непроизвольная сфера

Артистичность (/+)

Языковые способности

Слабость

Лабильность

Активированность

Невербальный ин-

теллект

Непроизвольная

сфера

Речь

Коммуникативно-

речевой тип

Сила

Инертность

Инактивированость

Вербальный интел-

лект

Произвольная сфера

Язык

Когнитивно-

лингвистический тип

Математические способности

Слабость

Лабильность

Активированность

«Аналитики»:

Большая направ-

ленность на абст-

рактно-логическое

мышление

Интроверсия

Сила

Инертность

Инактивированность

Вербальный и общий

интеллект

«Геометры»:

Большая направлен-

ность на наглядно-

образное мышление

Экстраверсия

Рационалистичность (/-)

364

Коммуникативная природа языковых и педагогических способностей не

нуждается в дополнительных комментариях. В музыкальных же способностях

эта сторона выступает более опосредованно.

«Искусство, - согласно И.А. Джидарьян, - своеобразная форма общения

между людьми, посредством которого удовлетворяется естественная потреб-

ность человека в приобщении к жизни общечеловеческой» /1976, с. 132/; «... в

структуре эстетической потребности общение обогащается новыми качествами

- стремлением человека к целостной и гармоничной жизни, к развитым и пол-

ноценным формам человеческой индивидуальности» (там же).

Психологическое изучение художественно-творческих способностей показа-

ло, что они включают «переживание своего непосредственного единства с ми-

ром». Повышенная, обостренная эмоциональная и сенсорная чувствительность

ребенка - основа эстетического отношения к действительности, «родственного

внимания к миру». Как «детская свежесть взгляда», эта эмоциональность и чув-

ствительность сохраняются и у выдающихся взрослых художников и поэтов

/А.А. Мелик-Пашаев, 1981; А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская, 1987, с. 21/.

Иерархия яркости эмоций, «эмоциональное поле», «эмоциональная программа» -

важнейшие условия исполнительской деятельности выдающихся музыкантов, их

общения со слушателями /В.Г. Ражников, 1980/.

Для общения характерны следующие функции: «организация совместной

деятельности, формирование и развитие межличностных отношений и познание

людьми друг друга» /М.И. Лисина, 1986, с. 29/. М.И. Лисиной с сотрудниками

убедительно обосновано положение, что «общение - условие и важнейший фак-

тор психического развития ребенка» /М. Lisina, 1985; М.И. Лисина, 1986, 1997/.

Одна из существеннейших особенностей коммуникативной функции — ее

формируемость. Об этом говорит драматизм дефицита общения, когда «госпи-

тализм» оказывается роковым не только для полноценного психического разви-

тия, но и самого существования маленьких детей /см. М.И. Лисина, 1986 и др./.

Он неблагоприятно сказывается и на психике детей школьного возраста, воспи-

тывающихся без семьи /A.M. Прихожан, Н.Н. Толстых, 1990 и др./. Однако ре-

шающая роль общения со взрослыми и сверстниками в обогащении связей с

миром вовсе не отрицает, а предполагает «собственную активность ребенка»,

его «способности и возможности» /М.И. Лисина, 1986, с. 134/.

Общение как базовая категория психологии продолжает играть существен-

ную роль на протяжении всей жизни человека, его онтогенеза в широком смыс-

ле слова. Индивидуально-психологические особенности субъектов общения -

один из важных факторов влияния общения на познавательные, эмоциональные

и волевые процессы (Б.Ф.Ломов, 1984); коммуникативные способности - ус-

тойчивая составляющая субъектов общения.

В отличие от коммуникативных, два других вида специальных способностей

(математические и когнитивно-лингвистические) как по их природным предпо-

сылкам, так и по психологическим характеристикам имеют сходство Опознава-

тельными способностями.

Как уже отмечалось, применительно к каждому виду специальных способ-

ностей, в них особое значение приобретает категория направленности. Это,

прежде всего, самая общая направленность: коммуникативные способности тя-

365

готеют к векторам «отношение к другим людям и себе»; познавательные — к

вектору «отношение к миру». Но еще более очевидно в специальных способно-

стях различие конкретных видов направленности в зависимости от содержания

предмета и видов деятельности.

Судя по данным И.В.Дубровиной /1991/, в познавательной деятельности

даже младших школьников ярко проявляются индивидуальные различия, опре-

деляющие их избирательное отношение к материалу - направленность либо на

его математическое, либо на литературное содержание.

Рассмотрим с этой точки зрения наиболее отличающиеся по комплексам

признаков музыкальные и математические способности. Музыка - «искусство

стройного и согласного сочетания звуков, как последовательных (мелодия, на-

пев, голос), так и совместных (гармония, соглас, созвучие); равно искусство это

в действии» /Владимир Даль, т. II, с. 358/. Математика - «наука о величинах и

количествах» /там же, с. 304/ (в разделе 6.2 дано современное определение ма-

тематики).

Помимо отличий в природных предпосылках и психологических показателях,

на чем мы остановимся ниже, наблюдается важное различие в факторе /, имею-

щем разный знак у музыкантов и в некоторых выборках математиков. Данный

фактор, как известно, в своих положительных значениях является показателем

«мягкости, утонченности, образного, художественного восприятия мира». Этот

фактор «позволяет выделить людей, склонных к художественной деятельности.

Высокие оценки по фактору имеют художники, артисты и музыканты.

Низкие оценки характерны для лиц мужественных, суровых, практичных и

реалистичных» /В.М.Мельников, Л.Т. Ямпольский, 1985, с. 43/. Если иметь в

виду собственно эмоциональную сферу человека, то положительному полюсу

соответствует эмоциональность, чувствительность, действие по интуиции, а от-

рицательному - рационалистичность, подчинение чувства рассудку, действие

по логике (там же).

По данным Н.В. Рождественской, высокие положительные значения факто-

ра /+ - один из важных компонентов артистичности при определении вырази-

тельных способностей актера (1984); в свою очередь, артистичность как свойст-

во личности - «существенный показатель профессиональной пригодности му-

зыканта-исполнителя» /1985, с. 84/.

Здесь мы не останавливаемся на других факторах Р.Б. Кэттелла, поскольку

их представленность варьирует в разных выборках, различающихся условиями

обучения, методам определения специальных способностей (преимущественно

- исследовательским). Результаты же, полученные для фактора /, чаще повто-

ряются, они более надежны (см. рис. 19).

Для специальных способностей, их типов, характерно определенное сочета-

ние типологических свойств нервной системы: в часто встречающемся сочета-

нии слабости, лабильности и активированности энергетический потенциал

обеспечивается более высоким уровнем активированности; а реактивность (сла-

бость и лабильность), сопряженная с высокой сенсорной чувствительностью,

может обеспечивать не только скорость обработки информации, но и такт, обо-

стренную интуицию, эмоциональную отзывчивость, интегральную чувстви-

тельность, способность оперировать с существенными раздражителями, оттор-

366

гая несущественные /Т. Klonowicz, 1987/. Эти черты выступают в качестве важ-

нейших компонентов коммуникативных способностей.

Сочетание же силы, инактивированности и инертности нервной системы,

характерное для некоторых учащихся, например одаренных математически

/Е.П.Гусева, И. А. Левочкина, В.М. Сапожников, 1989/, или учителей типа У,

может способствовать большей корковой работоспособности, произвольной ре-

гуляции и системности.

Отличительная черта всех специальных способностей - их связь с характе-

ром эмоциональности, отражающей определенную направленность - педагоги-

ческую, музыкальную, математическую. В ярко выраженной форме она опреде-

ляет судьбу человека. Поэтому даже такие многомерные типологии, как «ху-

дожники»-«мыслители», «романтики»-«классики», «право-левополушарники»

не объемлют специальную одаренность. Они полностью не могут объяснить

одержимости Пушкина поэзией, Моцарта - музыкой, Галуа - математикой.

По словесной схеме, приводимой в данном разделе, комплекс признаков,

характерный для обладателей музыкальных способностей, свидетельствует о

сходстве их с «художниками», а обладателей математических способностей - с

«мыслителями». Но это статистическая зависимость, и среди музыкантов есть и

«художники», и «мыслители», как есть они и среди математиков.

Кроме того, никак не отрицая тех или иных типологий, а напротив, пытаясь

их обосновать с помощью измеряемых параметров, мы понимаем и то, что они не

дают полного ответа на главный вопрос - о природе музыкальной, математиче-

ской или другой одаренности. По отношению к музыкальным способностям не-

правомерность подхода, абстрагирующегося при их анализе от содержания му-

зыки, была всесторонне обоснована Б.М. Тепловым. Как он полагал, в комплекс

признаков музыкальных способностей обязательно входит музыкальность, «пе-

реживание музыки как выражения некоторого содержания». Если же музыка пе-

реживается просто как звуки - это абсолютная немузыкальность. «Музыкальное

переживание по самому существу своему - эмоциональное переживание, и иначе

как эмоциональным путем нельзя понять содержание музыки. Способность эмо-

ционально отзываться на музыку должна составлять поэтому как бы центр музы-

кальности» (Б.М. Теплов, 1985, т. 1, с. 53). Музыкальность - «это как раз те спо-

собности, которые определяются природой музыки как таковой» /там же, с. 43/.

Подтверждением качественного анализа музыкальности являются получен-

ные в наших исследованиях статистические зависимости, свидетельствующие о

наличии в комплексе признаков, характеризующих музыкальные способности,

специфической эмоциональной чувствительности, артистичности.

Как уже указывалось в разделе 6.1, в состав слуховой стороны музыкальности

включаются показатели лабильности нервной системы, составляющие основу

темпоритма. Темпоритмы - важнейшая сторона не только музыкальных, но и ак-

терских способностей. К.С. Станиславский уделял большое внимание условиям

формирования темпоритма движения, речи, драматического действия /1955/.

Без темпоритма, однако, вообще не может быть музыкальной способности,

поскольку ритмическое чувство - основа организации, группировки и расчле-

нения временной последовательности слуховых раздражителей, выделения ак-

центов, исполнительской моторики. В конечном счете, музыкально-ритмичес-

367

кис чувство -это «спосооность активно переживать (отражать в движении) му-

зыку и вследствие этого тонко чувствовать эмоциональную выразительность

временного хода музыкального движения» /Б.М. Теплов, 1985, т. 1, с. 197/.

Существенно с этой точки зрения, что свойство лабильности как основа тем-

поритма в своих положительных значениях - фактор, определяющий успешность

разных видов музыкальной деятельности у всех обследованных возрастных

групп: детей 6 лет, 14-16 лет и взрослых (вокалистов и преподавателей музыки).

Но ведь из приводимой словесной схемы, а также материалов, представленных

в гл. 4 и 5, следует, что лабильность нервной системы часто выступает в качестве

одного из задатков не только музыкальных, но и других специальных, а также об-

щих способностей. В настоящее время ее ЭЭГ-параметры связывают с феноменом

сознания. Однако для прогноза успешности музыкальной деятельности в любом

возрасте она условие хотя и недостаточное, но совершенно необходимое.

В комплекс свойств, характеризующих математические способности, входит

чаще другой полюс - инертность нервной системы. Она основа сохранения сле-

дов памяти, особенно относящихся к знаковым категориям. В сочетании с вы-

раженной силой нервной системы у математически одаренных юношей и деву-

шек инертность - предпосылка различных форм торможения, основа большой

работоспособности, организованности, систематичности.

Похожий синдром показателей характерен и для когнитивно-лингвистичес-

ких способностей, хотя предметы языкознания и математики различны.

В неоднозначных и сложных картинах психофизиологических статистиче-

ских соотношений выделяются все-таки и некоторые основные тенденции:

применительно к специальным музыкальным способностям выступает особое

значение свойства лабильности нервной системы, а к математическим - силы

нервной системы. Как и предполагал В.А. Крутецкий, ее выраженность может

лежать в основе большой работоспособности, выносливости, характерной для

выборки одаренных математиков в целом.

Помимо данных Е.П. Гусевой и И.А. Левочкиной, приведенных в разделе 6.2,

в докторском исследовании М.К. Акимовой /1999/ по отношению к свойству си-

лы нервной системы, определяемой по проявлению «закона силы» в двигатель-

ных реакциях, рассматриваемой в качестве задатка интеллектуальных способно-

стей, были установлены важные зависимости. Автором прослеживалась не толь-

ко результативная, но и процессуальная сторона решения интеллектуальных за-

дач, в том числе логических, эвристических, числовых. Оказалось, что обладате-

ли слабой нервной системы быстрее и с меньшими трудностями обучались таб-

личному методу и успешнее его применяли при решении логических задач со

сравнительно небольшим объемом информации. Но при решении логических за-

дач с большим объемом информации ситуация изменялась: здесь успешнее были

обладатели сильной нервной системы. И при оперировании с эвристической ин-

формацией действовала эта же зависимость. Сильные за счет стиля интеллекту-

альной деятельности - более свернутого, более целенаправленного и менее реф-

лексивного и ригидного - действовали более продуктивно, нежели слабые.

Существование той или иной статистической зависимости, как показывают

исследования и вероятностный характер проявления математических законо-

мерностей в психологии, вовсе не означает, что из такого рода зависимостей

368