Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность

Подождите немного. Документ загружается.

лограмма с разных областей обоих полушарий головного мозга во время испол-

нения музыки (к сожалению, не указывается - какой), вызывавшей различные

виды эмоциональных ощущений от очень сильных положительных до резко от-

рицательных, фиксируемых по словесным отчетам. Лишь 14 % испытуемых

имели сильные положительные ощущения, однако «лицо» биоэлектрической

активности, им сопутствующее, было очень характерным: это возрастание бета-

активности большой амплитуды (50-150 мкв) преимущественно в задне-височ-

ных отделах одного из полушарий, т.е. выраженная асимметрия, при сохране-

нии высокоамплитудного бета-ритма на всем протяжении звучания приятной

музыки. Этот эффект имел место и в последействии (10-30 мин).

При умеренно и резко отрицательных ощущениях возникают чаще дельта-,

тета-волны, регистрируемые преимущественно асимметрично, уменьшается

альфа-индекс, реакция последействия длится 2-5 минут.

А.В. Сулимов, Ю.В. Любимова, Р.А. Павлыгина, В.Н. Давыдов /2000/ осу-

ществили в опытах на 14 испытуемых без музыкального образования спек-

тральный анализ ЭЭГ при большом числе отведений (16) во время двукратного

прослушивания музыки при закрытых глазах.

Наиболее четко выступили различия в альфа-диапазоне: снижение мощно-

сти спектра (ориентировочное) имело место в начале эксперимента при первом

прослушивании. Когда же изменения спектральной мощности альфа-диапазона

относились к собственно музыкальному воздействию, наблюдался сдвиг в сто-

рону уменьшения активации: достоверное увеличение спектральной мощности

альфа-диапазона в теменных и затылочных областях и «уменьшение частоты

максимума диапазона ЭЭГ лобной, центральной, теменной и затылочной облас-

тей» /с. 66/. Межполушарных различий не наблюдалось.

Хотя специального измерения эмоционального состояния, как в предшест-

вующей работе, не было, в целом наблюдалось его улучшение. А исполняемая

музыка - начало 40-ой симфонии Моцарта.

Многоминутное прослушивание музыкального произведения оказывает воз-

действие на целый ряд показателей активного бодрствования (Л.П. Новицкая,

1989). Автором установлена неоднородность «акустического потока» от раз-

личных видов музыки. Классическая музыка отличалась высокими значениями

показателей вариабельности энергии акустического потока, а рок- и диско-му-

зыка - низкими. Сверхмедленные колебания суммарной энергии ЭЭГ (от 0 до

0,043 Гц) обнаруживают сходство во многих областях мозга с энергией акусти-

ческого потока при воздействии классической музыки. Это сходство было

меньшим и ограничивалось малым числом областей, если исполнялась рок- и

диско-музыка.

Разнонаправленное влияние этих двух видов музыки сказалось и на таком

традиционном показателе, как КЧСМ: она увеличивалась при музыке с большой

степенью вариабельности энергии акустического потока и уменьшалась лри му-

зыке с малой степенью вариабельности.

Таким образом, большинство проведенных исследований касалось непо-

средственного воздействия музыки на человека, изменения его функционально-

го состояния в ту или иную сторону в зависимости от самой музыки, и, вероят-

но, ее субъективной значимости.

299

Изучение же задатков музыкальных способностей предполагает более опо-

средованный путь рассмотрения устойчивых физиологических и психологиче-

ских характеристик в их индивидуальной соотнесенности.

В ряде работ по изучению личностных особенностей музыкантов и сопостав-

лявшихся с ними немузыкантов для этой цели определялись параметры типоло-

гических свойств нервной системы /Ю.А. Цагарелли с сотрудниками, 1981, 1989,

1990; Л.А. Лепихова, Т.Ф. Цыгульская, 1982, 1983; И.С. Букреев, 1983; М.В. Ни-

кешичев, 1989, 1990; Т.И. Порошина, 1997/. В индикаторы типологических

свойств не входили их ЭЭГ-показатели, однако некоторые из использованных

небиоэлектрических характеристик, относящихся главным образом к свойству

лабильности-инертности, весьма информативны: это КЧМ, КЧЗ, теппинг-тест.

Задача проведенного нами цикла исследований состояла в изучении элек-

трофизиологических показателей всех типологических свойств как возможных

задатков музыкальных способностей. Имея в виду значение функциональной

асимметрии головного мозга в музыкальной деятельности, мы регистрировали

ЭЭГ с обоих полушарий.

Кроме того, в большинстве работ использовались характеристики взаимо-

действия сигнальных систем для определения «художников», «мыслителей» и

«среднего типа». Таким образом, диагностика применяемых параметров отно-

силась как к общим свойствам, так и специально человеческим типам ВИД.

Школьники

Школьники 6 лет были исследованы Е.П. Гусевой, А.И. Медянниковым /1985/,

Е.И.Гусевой,/1997/.

На протяжении учебного года прослеживалось развитие некоторых компо-

нентов музыкальности и связь их с индивидуальными проявлениями свойств

нервной системы у 25 детей - учащихся подготовительной группы общеобразо-

вательных школ. Уровень развития музыкальности детей 6 лет определялся при

помощи выполнения ряда заданий.

1. Слуховые представления: определение регистров, различные соотноше-

ния звуков по высоте, определение направления движения мелодии (восходя-

щее и нисходящее движение звуков). 2. Пение песен (хорошо знакомых, мало

знакомых и незнакомых). 3. Чувство лада: допевание песни при остановке на

неустойчивом звуке. 4. Чувство музыкального ритма: отхлопывание ритма зна-

комой песни после прослушивания, отхлопывание ритма знакомой песни по

воспоминанию, определение изменения ритма в знакомой песне с пунктирным

ритмом и равными долями. Успешность выполнения ребенком каждого задания

оценивалась по пятибалльной системе. Были вычислены средние оценки по ука-

занным четырем группам заданий. Эти показатели отражают различные сторо-

ны музыкальности детей данного возраста и приближаются к описанным ком-

понентам музыкальных способностей, выделенным Б.М. Тепловым: ладовому

чувству, слуховому представливанию, музыкально-ритмическому чувству.

В качестве психофизиологических особенностей изучались свойства нерв-

ной системы, диагностика которых проводилась при помощи электроэнцефало-

графической методики.

300

Статистическое сопоставление биоэлектрических показателей свойств нерв-

ной системы с выделенными параметрами музыкальности выявило положитель-

ные корреляции индикаторов свойства лабильности с успешностью выполнения

предложенных заданий. С показателями других свойств нервной системы (силы и

активированности) статистически достоверных связей получено не было. Из

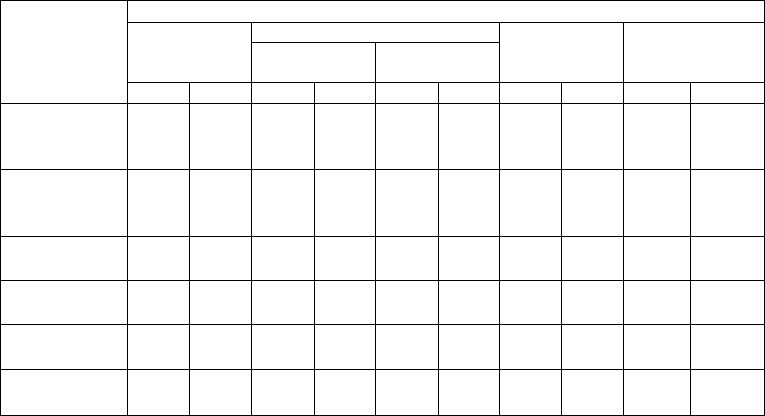

табл. 49 видно, что индикаторы лабильности нервной системы обнаружили целые

плеяды соотношений с показателями, относящимися ко всем выделенным сторо-

нам развития музыкальности у шестилеток, из них - 22 значимых для правого

полушария, 8 значимых - для левого полушария. Смысл обнаруженных зависи-

мостей заключается в том, что более лабильные дети показывают более высокую

успешность выполнения музыкальных заданий.

Таблица 49

Корреляции ЭЭГ-показателей лабильности нервной системы

с характеристиками музыкальности у детей 6 лет

/по данным Е.П. Гусевой, А.И. Медянникова/

n=25

Музыкальность

Лабильность

Бета-1 пра-

вое полуша-

рие

Бета-2 пра-

вое полуша-

рие -

Навязывание

18 Гц правое

Навязывание

18 Гц левое

Навязывание

25 Гц правое

Навязывание

25 Гц левое

Параметры музыкальных способностей

Слух

I

0,55**

-

0,64**

0,52*

0,54**

-

II

-

0,56**

0,54**

-

-

Пропевание песен

хорошо

знакомых

I

0,52*

-

0,66**

-

0,53**

-

II

-

-

-

-

-

-

незнакомых

I

-

~

0,49*

-

-

-

II

-

0,44*

-

-

Чувство лада

I

0,61**

0,41*

0,77**

0,57**

0,66**

0,53**

II

0,45*

-

0,55**

0,46*

-

Чувство ритма

I

0,55*

0,42*

0,73**

0,63**

0,55**

0,46*

II

0,42*

-

0,66**

0,60**

0,50*

-

Примечание: I - начало учебного года; II - конец учебного года; * р ‹ 0,05; ** р ‹ 0,01.

Поскольку данный возраст (6 лет) характеризуется в целом большей инерт-

ностью нервных процессов и в этом возрасте такая выраженность лабильности

встречается чрезвычайно редко, по-видимому, мы имеем дело одновременно с

яркой индивидуальной выраженностью повышенных скоростных возможностей

нейродинамики и опережением возрастного развития в этом отношении у тех

детей, которые занимают крайние ранговые места в группе по параметру ла-

бильности нервной системы. С другой стороны, психофизиологические особен-

ности в дошкольном возрасте более непосредственно сказываются на особенно-

стях поведения и результатах деятельности. В исследовании дети находились на

самых начальных стадиях обучения и развития музыкального слуха. Поэтому

полученные связи некоторых параметров музыкальности с индивидуальной вы-

раженностью свойства лабильности нервной системы можно понимать таким

301

образом, что это свойство является одной из возможных природных предпосы-

лок первых проявлений музыкальных способностей.

К концу года, по сравнению с началом, число значимых корреляций умень-

шилось в 2 раза.

Подростки 14-16 лет были изучены И.А. Левочкиной /1986, 1988, 1989/.

Эта работа проводилась на базе Московского хорового училища им.

А.В. Свешникова. В ней принял участие 21 ученик 7, 8 и 9 классов, т.е. такого

возраста, в котором имеет место уже достаточно высокий уровень сформиро-

ванности музыкальных способностей.

При диагностике музыкальных способностей подростков, так же как у шести-

леток, за основу была взята вышеприведенная классификация Б.М. Теплова. Учи-

тывая, однако, указанные уточнения классификации компонентов музыкальных

способностей, с помощью экспертов-педагогов училища было выделено пять ос-

новных параметров музыкальности, используемых в педагогической практике:

слух, ритм, музыкальная память, эмоциональность и логическое мышление. По

всем пяти параметрам каждый из учеников получил определенный балл, условно

соответствующий принятой в школе пятибалльной системе. Оценка выставлялась

экспертами-музыкантами, проработавшими с учениками не один год.

Сопоставление полученных характеристик музыкальных способностей осу-

ществлялось также со свойствами силы, лабильности и активированности в их

ЭЭГ-выражении. Со всеми параметрами музыкальности оказались связанными

показатели лабильности нервной системы. Коэффициенты корреляции положи-

тельны и говорят о том, что лучшие показатели обнаруживают лица с более вы-

сокой лабильностью нервной системы.

Наибольшее число значимых связей выявляется со слабостью нервной систе-

мы: при большей слабости нервной системы обнаруживаются лучшие показатели

по всем пяти выделенным компонентам музыкальных способностей (табл. 50).

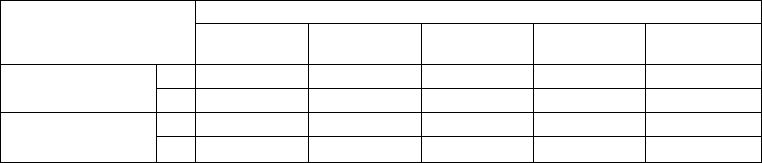

Таблица 50

Соотношение у подростков (учащихся хорового училища им. А.В. Свешникова)

компонентов музыкальных способностей с общими свойствами нервной системы

(И.А. Левочкшш, 1988)

n=21

Показатели общ

свойств

Сила-слабость

Лабильность-

инертность

их

Л.

П.

Л.

П.

Слух

Слабые

Слабые

Лабильные

Лабильные

Параметры музыкальных способностей

Ритм

Слабые

Слабые

Лабильные

Лабильные

Музыкальная

память

Слабые

Слабые

Лабильные

Лабильные

Эмоциональ-

ность

Слабые

Слабые

Лабильные

Лабильные

Логическое

мышление

Слабые

Слабые

Лабильные

Лабильные

Примечание: Л- левое полушарие; П - правое полушарие.

Самое общее объяснение автором полученных результатов заключается в сле-

дующем. Сила нервной системы, по данным Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына, на-

ходится в обратном соотношении с чувствительностью. Как уже указывалось, сла-

бая нервная система, уступая сильной в пределах работоспособности, имеет перед

302

ней преимущество в том, что обладает более низкими порогами раздражения. Ус-

тановление этого факта позволило Б.М. Теплову опровергнуть существовавшее до

этого отношение к слабому типу как «инвалидному». В результате анализа свойст-

ва слабости нервной системы и связанной с ней чувствительности, В.Д. Небыли-

цын (1966) обосновал положение, что понятие «чувствительность» в данном кон-

тексте можно рассматривать в более широком смысле (не ограничиваясь характе-

ристиками абсолютных порогов реакций) как предпосылку к появлению ориенти-

ровочных реакций и более быстрому образованию условных связей на слабые раз-

дражители.

По-видимому, в полученных данных выявляется связь компонентов музыкаль-

ных способностей с той стороной слабости нервной системы, которая характеризу-

ет ее чувствительность и реактивность. Есть основание высказать предположение,

что эта характеристика нервной системы существенно влияет на проявление и раз-

витие основных компонентов музыкальных способностей у подростков и может

рассматриваться как природная предпосылка музыкальности у учащихся хорового

училища.

В этой выборке не удалось выявить статистически значимой коррелляционной

зависимости между параметрами музыкальности и свойством активированности.

Однако анализ данных отдельных испытуемых, достигших наиболее высокого

уровня развития музыкальных способностей, позволил установить, что выражен-

ность этого свойства нервной системы играет важную роль в своеобразии проявле-

ния музыкальных способностей и способах достижения значимых результатов.

В этой работе И.А. Левочкиной описаны четыре учащихся хорового учили-

ща: два - активированные и два - инактивированные. Мы воспользуемся двумя

из данных описаний: одного - активированного, другого - инактивированного.

Так, учащийся Д.П. отличается яркой эмоциональностью и артистичностью,

что проявляется во всех сторонах его учебы и жизни. Можно сказать, что Д.П.

отличает особая творческая направленность. Музыкальные способности у него

проявились рано: в 3 года он уже самостоятельно подбирал мелодии. По выра-

жению мамы, «играл на всем, что могло звучать». В училище Д.П. - один из

инициаторов и активный участник творческой внеклассной работы. Несмотря

на нагрузки, учится играючи.

Другой ученик, И.Д., обладает такими наиболее характерными чертами, как

добросовестность и высокое чувство ответственности. Именно эти качества

обусловили тот уровень развития способностей и те высокие результаты, кото-

рые достигнуты им к 9 классу. Он очень аккуратен, всегда стремится к отточен-

ности и слаженности действий. Исполнение им музыкального произведения

проходит четко в тех границах, которые предусмотрены педагогом. Хотя И.Д.

нередко жалуется на головные боли, стремление к достижению хороших ре-

зультатов для него ведущий фактор, заставляющий преодолевать трудности и

усталость (И.А. Левочкина, 1986).

Итак, при высоком индивидуальном уровне активации наблюдается боль-

шая легкость усвоения музыкального материала, артистичность. Более выра-

женные тормозные физиологические влияния связаны со способностями к дли-

тельной целенаправленной работе, с внешней собранностью, склонностью к

большей технической отточенности исполнения.

303

Студенты

В течение ряда лет на 29 студентках вечернего отделения музыкально-

педагогического факультета МГЗПИ изучалось соотношение ЭЭГ-показателей

безусловнорефлекторных свойств нервной системы с успешностью обучения

по специальным музыкальным дисциплинам: специнструмент (27 студенток -

фортепиано, 2 - скрипка), дирижирование, гармония, сольфеджио, музыкаль-

ная литература /Н.А. Аминов, Е.П. Гусева, Э.А. Голубева, И.А. Левочкина,

А.И. Медянников, В.В. Печенков, И.В. Тихомирова, 1989/.

Наибольшее число значимых корреляций получено для показателей акти-

вированное™ и силы нервной системы. Из характеристик активированности с

успешностью в течение трех лет обучения положительно связаны вторые гар-

моники при действии ритмического света частотой 5 и 6 Гц.

Эффект появления гармоник, как уже указывалось, состоит в том, что в

электроэнцефалограмме происходит удвоение (10 вместо 5, 12 вместо 6) и ут-

роение, (15 вместо 5, 18 вместо 6) ритма исходного светового раздражителя;

гл. 3). Первоначально в поисках природных предпосылок способностей мы за-

регистрировали эффект гармоник у математически одаренных школьников

(ЭЭГ одного из них представлена на рис. 21) /Э.А. Голубева, и др., 1974/.

И.А. Левочкина при качественном анализе ЭЭГ наблюдала этот эффект у не-

которых музыкально одаренных подростков /1986/.

Наличие однозначных статистических соотношений гармоник в ЭЭГ с ус-

пешностью обучения по предметам музыкального цикла у взрослых, будущих

преподавателей музыки, свидетельствует, возможно, о некоторой специфич-

ности задатков этих способностей (табл. 51). Из табл. 51 видно, что индексы

второй гармоники при навязывании 6 Гц, т.е. 12 Гц, а также другие показатели

активации (частота альфа-ритма, преобладание энергий быстрых ритмов над

медленными и медленное угашение КГР) у более успешно успевающих сту-

денток по всем музыкальным дисциплинам выше, нежели эти же показатели в

группе наименее успевающих (И.В. Тихомирова, 1989).

В свою очередь, анализ выраженности свойства активированности у сту-

дентов-музыкантов по сравнению со студентами немузыкальных вузов гово-

рит о том, что студенты-музыканты являются при групповых сопоставлениях

обладателями более активированной нервной системы (табл. 52).

Отличительной особенностью выборки студентов-музыкантов является

длительное угашение у них ориентировочной реакции на звук-раздражитель,

модальность которого имеет для них большую значимость в связи со специ-

фикой деятельности (И.В. Тихомирова, 1988, 1989).

Успешность музыкальной деятельности студентов, как и на других возрас-

тных выборках (детей 6 и 14-16 лет), положительно коррелировала с ЭЭГ-ин-

дикаторами свойства лабильности нервной системы. Данные о значении свой-

ства лабильности были получены в уже упоминавшихся работах Ю.А. Цага-

релли с соавторами (1981, 1989, 1990), Л.А. Лепиховой, Т.Ф. Цыгульской

(1982), Т.Ф. Цыгульской (1983), И.С. Букреевым, (1983), М.В. Никешичевым

(1989, 1990), Т.И. Порошиной /1997/ - для разных музыкальных специально-

стей.

304

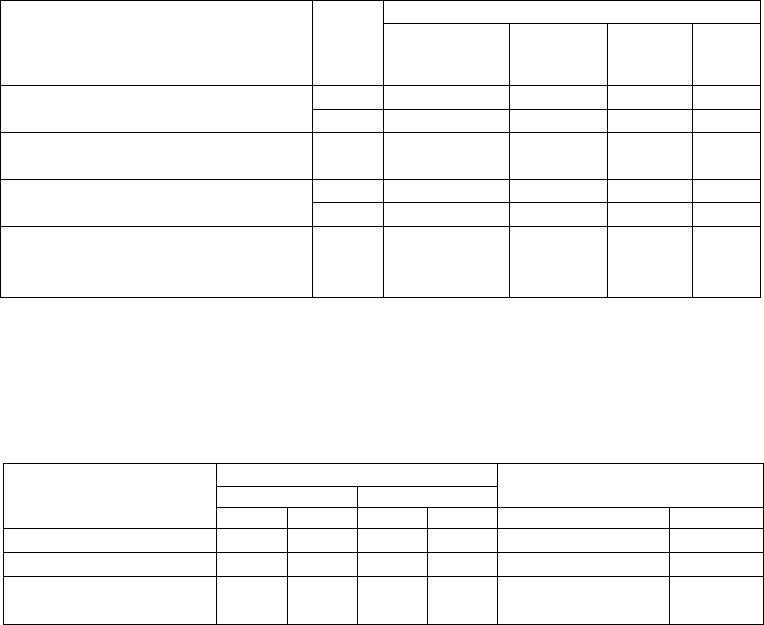

Таблица 51

Показатели активированности в группах студенток, наиболее и наименее успе-

вающих по музыкальным дисциплинам

/И.В. Тихомирова, 1989/

Показатели активировапности

Частота альфа-ритма

Преобладание энергий быстрых

ритмов над медленными

Индекс второй гармоники при

навязывании 6 Гц (т.е. 12 Гц)

Величина, обратная коэффици-

енту угашения КГР на звук (т.е.

неугашение)

Полу-

шарие

Левое

Правое

Левое

Левое

Правое

Правая

рука

Музыкальные дисциплины

исполнитель-

ское мастер-

ство

-

X

-

XXX

XXX

-

сольфед-

жио

XX

XX

-

-

XX

XX

дирижи-

рование

-

XX

XX

-

-

-

гармо-

ния

-

XXX

-

-

-

XX

Примечание. В таблице приведены уровни значимости критерия Манна-Уитни-Вилкоксона.

Таблица 52

Показатели свойства активировапности у студентов музыкально-педагогического

факультета МГЗПИ и у студентов немузыкальных вузов

/И.В. Тихомирова, 1989/

Выборки студентов

МГЗПИ η=28

Случайная η=43

Уровень значимости

различий

Индексы второй гармоники

на 5 Гц

Л.П.

42,4

17,7

2,5 %

П. П.

38,7

9,6

1%

на 6 Гц

Л.П.

45,7

17,2

2,5 %

П. П.

44,5

6,6

0,5 %

Коэффициенты угашения ОР в

левом полушарии

альфа- ритм

0,49

1,38

5%

КГР

0,31

1,38

5%

Вся совокупность фактов о роли свойства лабильности в структуре музы-

кальных способностей на разных стадиях онтогенеза говорит о значении рит-

мической составляющей как первичной музыкальной способности (Б.М. Теплов,

1947; К.В. Тарасова, 1988 и многие другие). Темпоритм является одним из ве-

дущих факторов и в профессиональной деятельности дирижера (И.С. Букреев,

1983), а также других музыкальных специальностей. Его выраженность - необ-

ходимое условие успешности музыкальной деятельности в разных возрастах.

Ю.А. Цагарелли с соавторами включают диагностические пробы, направленные

на определение лабильности, в комплекс методик, необходимых для обнаруже-

ния музыкальных способностей (1989). Различные задания по воспроизведению

предъявляемых ритмических рисунков используются и при отборе детей в му-

зыкальные школы.

Кроме того, лабильность оказалась положительно связанной с ориги-

нальностью музыкального мышления /Ю.А. Цагарелли, 1989. Выделено

мною - Э.Г./.

305

Были получены также связи между индикаторами силы нервной системы

(преимущественно в правом полушарии) и оценками по музыкальным предме-

там (табл. 53). Причем это относилось главным образом к исполнительству.

Обращает на себя внимание большое число отрицательных корреляций с на-

вязыванием 6 Гц в правом полушарии.

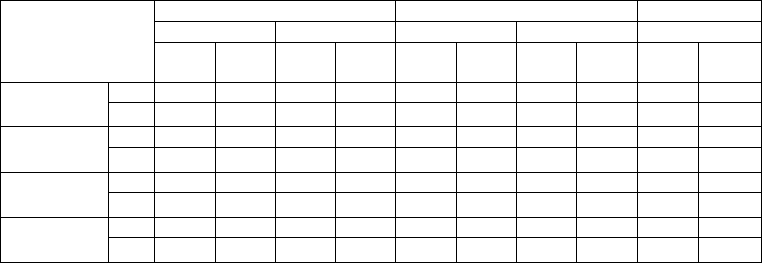

Таблица 53

Корреляции ЭЭГ-показателей силы нервной системы с характеристиками

успешности учебной музыкальной деятельности студенток МГЗПИ

/по данным И.В. Тихомировой, В.В. Печенкова, А.И. Медяшшкова, 1989/

n=29

Показатели

навя-

зываиия в левом

и правом полу-

шариях

Навязыва-

ние 4 Гц

Навязыва-

ние 5 Гц

Навязыва-

ние 6 Гц

Навязыва-

ние 7 Гц

П.П.

Л.П.

п.п.

л.п.

п.п.

Л.II.

п.п.

л.п.

I курс

1 семестр

И

-

-

-

-

-0,53**

-

-0,40*

-

Т

-

-

-

-

-0,63**

-0,49**

-

2 семестр

И

-0,41*

-

-

-

-0,47*

-

-0,39*

-

Т

-

-

-

-0,69**

-0,50**

-0,58**

-0,43*

// курс

1 семестр

И

-0,45*

-

-

-

-0,50**

-

-

-

Т

-

-

-

-

-0,47*

-

-

-0,44*

2 семестр

И

-0,50**

-

-

-0,49**

-

-

-

Т

-

-

-

-

-0,53**

-

-

-

/// курс

1 семестр

И

-0,59**

-0,45*

-0,42*

-0,38*

-0,62**

-0,43*

-

-

Т

-

-

-

-

-0,61**

-

Примечание: И - инструмент; Т - теория. * р ‹ 0,05; ** р ‹ 0,01.

Свойство силы, характеризующее работоспособность нервной системы, по-

видимому, закономерно сказывается на успешности обучения в трудных услови-

ях (работа днем, учение - вечером, часто при наличии больших семейных обя-

занностей). Оно сказывается и в тех условиях, которые в большей степени могут

вызвать эмоциональную напряженность - исполнительство или такая экзамена-

ционная ситуация, когда учащийся остается «один на один» с экзаменаторами.

Полученные психофизиологические соотношения дополняются, а иногда и

уточняются результатами изучения двух выборок музыкантов, их сравнением

друг с другом, а также с немузыкантами по выраженности личностных осо-

бенностей. Последние определялись с помощью тест-опросника Р.Б. Кэттел-

ла-16РР (форма А) (см.: В.М. Блейхер, Л.Ф. Бурлачук, 1978; Б.В.Кулагин,

1984; В.М. Мельников, Л.Т. Ямпольский, 1985; А.Г. Шмелев, 1987 и др., а

также раздел 9.1).

Вторая выборка (о ней см. ниже) - студенты-вокалисты Московской госу-

дарственной консерватории им. П.И. Чайковского /Е.П. Гусева, И.А. Левочки-

на, В.В. Печенков, И.В. Тихомирова, 1994/. Поскольку выборка из МГЗПИ

женская, из остальных испытуемых были для сравнительного анализа отобра-

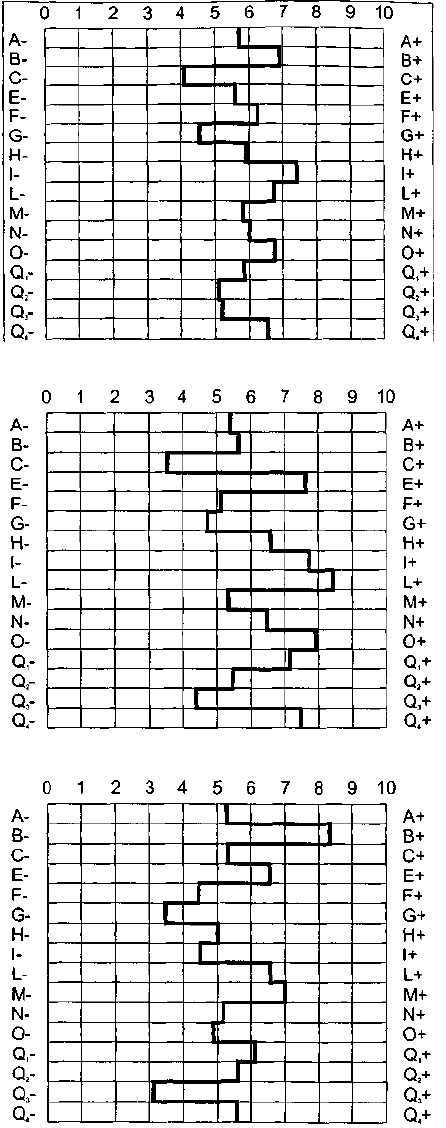

ны данные женщин. В самом общем виде результаты представлены на рис. 19.

Видно, что для обеих выборок музыкантов, по сравнению с немузыкантами,

выделяется фактор I. Выраженность этого фактора типична для художников,

артистов, музыкантов. Кроме того, она характерна для чувствительных, тяну-

щихся к другим индивидов /В.М. Мельников, Л.Т. Ямпольский, 1985, с. 42/.

306

a)

схематическое изображение

выраженности личностных черт

студенток музыкально-

педагогического факультета

МГЗПИ (средние значения)

/И.В. Тихомирова и др./

б)

студенток I курса вокального

факультета Московской

государственной консерватории

/по данным Е.П. Гусевой и др./

в)

студенток женской выборки

немузыкальных вузов

/по данным И.В. Тихомировой и др./

Рис. 19. Личностные черты музы-

кантов различного профиля и нему-

зыкантов, определяемые с помо-

щью 16-факторного опросника

Р. Кэттелла

307

У вокалистов также высокие оценки имеют факторы, связанные с тревожно-

стью и беспокойством (О и Q

4

). Выделившийся на этой женской выборке фак-

тор L (склонность к соперничеству, завышенная самооценка, подозрительность)

не является специфическим только для вокалистов. На другой выборке студен-

ток МГЗПИ, состоящей из 40 человек, в исследовании М.В. Никешичева (1990)

также получены высокие значения по этому фактору. Как полагает автор, изу-

чивший в педагогическом процессе своих студенток, есть основания присоеди-

ниться здесь к предположению Р.Б. Кэттелла, что эта завышенная самооценка -

разновидность компенсирующего поведения, защиты от тревожности, сопутст-

вующей профессии музыканта-исполнителя.

Большее значение фактора В по Кэттеллу (развитое логическое мышление),

вполне естественное у студенток немузыкальных вузов по сравнению с музы-

кантами, не следует, однако, абсолютизировать, т. к. судя по данным уже упо-

минавшегося исследования М.В. Никешичева, фактор В в выборке студенток

музыкально-педагогического факультета имеет среднее значение 7,03, т.е. не-

сколько выше нормы. Правда, студенты музыкально-педагогического факульте-

та являются не только музыкантами, но и педагогами.

На фоне этой самой общей картины весьма интересной оказалась плеяда

корреляционных связей, характерная для нашей выборки студенток этого же

вуза. У обладательниц сильной нервной системы имела место большая устой-

чивость к стрессу. Эта устойчивость определялась с помощью фактора Н-шка-

лы из тест-опросника Р.Б. Кэттелла. Имеется целая плеяда отрицательных кор-

реляций между индикаторами реакции навязывания на низкие частоты 4 и 5 Гц

для обоих полушарий и значениями по этому фактору. Учитывая то, что силь-

ные испытуемые характеризуются меньшими величинами навязывания ритма

на низкие частоты, полученные соотношения означают, что более стрессо-

устойчивые испытуемые являются обладателями более сильной нервной систе-

мы.

Эти зависимости в совокупности с остальными позволяют как-то объяснить

«противоречие» в данных: большую успешность музыкальной деятельности у

обладателей сильной нервной системы - студенток (см. табл. 53) и большую ус-

пешность музыкальной деятельности у подростков, учащихся хорового учили-

ща, обладателей слабой нервной системы (см. табл. 50).

Конечно, эта проблема требует специального изучения, но пока на основе

сопоставления данных и анализа конкретных видов музыкальной деятельности

можно высказать следующее предположение: сугубо индивидуальный вид му-

зыкальной деятельности, к тому же часто осуществляющийся в стрессогенной

ситуации (исполнительство), и преимущественно коллективный, коммуника-

тивный вид музыкальной деятельности (хоровое дирижирование или пение в

хоре) предъявляют разные требования к индивидуальным особенностям участ-

ников, в частности к параметру силы-слабости нервной системы. Кроме того,

как показано в гл. 4, на характере корреляций могут сказываться и возрастные

особенности, однако дело в этом случае не столько в них.

Стрессогенность ситуации сольного исполнительства не раз отмечалась как от-

рицательный фактор; даже всемирно известные музыканты, например П.И. Чай-

ковский, страдали от сценического волнения.

308