Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность

Подождите немного. Документ загружается.

В уже упоминавшейся работе М.К. Кабардова и М.А. Матовой /1988/ при

погрупповом анализе (по критерию Стьюдента) показателей, полученных на

учащихся 14—15 лет, было установлено, вопреки ожиданиям, что различия по

КПУ (коэффициенту правого уха) выявились на статистически значимом уров-

не не при сравнении групп с разным уровнем вербального интеллекта, а при со-

поставлении групп с разным уровнем невербального.

В иследовании с помощью этой же методики школьников, находящихся в

предподростковом, подростковом возрастах, при их сравнении со взрослыми

В.В. Суворовой /1989/ было показано, что при наличии общей тенденции по-

степенного перехода от правополушарной латерализации, в частности слухоре-

чевых функций, к левополушарной - «подростковый возраст, видимо, выпадает

из этой закономерности» /В.В.Суворова, 1989, с. 104-105/. Это «выпадение»

проявляется в том, что у детей этого возраста меньше случаев левосторонней

асимметрии слухоречевых функций, нежели у школьников предподросткового

возраста и у взрослых. Преобладание же правосторонней асимметрии может

быть, по мнению автора, отражением возросшей роли правополушарных функ-

ций на этой стадии онтогенеза. Вероятно, поэтому у подростков в типологиче-

ских исследованиях, в отличие от выборки взрослых, часто не удается наблю-

дать достаточно определенных и повторяющихся статистических соотношений

«узнавания» с невербальным интеллектом, а «описания» - с вербальным.

В докторском исследовании Б.Р. Кадырова /1990, а/ и в его монографии

/1990, 61, которые более подробно рассматриваются в главе 8, приведены мно-

гие факты «атипичных» с точки зрения полушарных отношений взрослого за-

висимостей между выраженностью той или иной психической функции и доми-

нантностью полушарий по ЭЭГ-показателям активированности. Так, среди под-

ростков статистически значимо больше выражен невербальный интеллект у ис-

пытуемых с левополушарной доминантностью мозга. В этой же выборке имеет

место более высокое развитие не только первосигналъных функций у лиц с до-

минированием правого полушария, но и второсигнальных. Как и В.В. Суворова,

автор объясняет это незавершенностью в данном возрасте типичной латерали-

зации функций по полушариям.

3. Память, интеллект, непроизвольная-произвольная

регуляция и специально человеческие типы ВНД

Студенты

При изучении проблемы соотношения общих способностей со спедиально

человеческими типами ВНД у студентов был в основном использован-тот же

набор показателей, что и у школьников, но, как мы уже отмечали, у них, в отли-

чие от школьников, нет оценок успешности учебной деятельности (за исключе-

нием медиков и некоторых других выборок). Однако на студентах более об-

стоятельно изучен «блок» непроизвольной - произвольной регуляции. В одном

269

из исследований, посвященных анализу типологических предпосылок памяти,

продуктивность непроизвольного и произвольного запоминания трехзначных

чисел сопоставлялась с параметрами ВП затылка и вертекса. И на выборке

взрослых испытуемых, как и у подростков, в один фактор вошли амплитудные

характеристики трех компонентов вертекс-потенциала, частота альфа-ритма и с

обратным знаком - суммарная энергия альфа-ритма. Это говорит о том, что у

более активированных испытуемых чаще наблюдаются большие амплитуды

вертекс-потенциала. Именно значения этих параметров ВП положительно кор-

релировали с продуктивностью только непроизвольного запоминания (Э.А. Го-

лубева, С.А. Изюмова, В.В. Печенков, 1977).

Для произвольного запоминания наблюдается иная картина. Она представ-

лена в табл. 44. Видно, что продуктивность произвольного запоминания выше у

лиц с более длительными латентными периодами ВП затылка. В соответствии с

возможной интерпретацией этих зависимостей с точки зрения выраженности

первосигнальных и второсигнальных функций «художники» характеризуются

лучшим непроизвольным, а «мыслители» - произвольным запоминанием чисел.

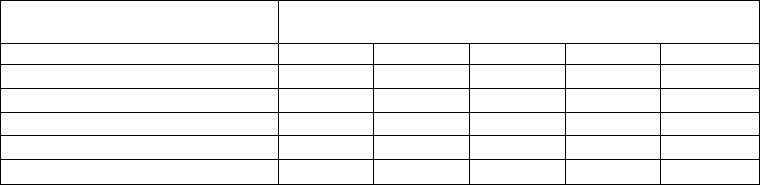

Таблица 44

Статистическая оценка различий между средними значениями латентных

периодов затьиючного ВП для групп испытуемых, различающихся

продуктивностью произвольного запоминания трехзначных чисел

/Э.А. Голубева, С.А. Изюмова, В.В. Печенков, 1977/

Группы с разной продуктивно-

стью памяти

Хорошо запомнившие n = 13

Плохо запомнившие n = 12

Разность средних

t

Р<

Латентные периоды компонентов затылочного ВП

-I

78

58

20

2,398

0,05

+//

126

100

26

2,381

0,05

-III

171

139

32

2,103

0,05

+IV

219

188

31

2,304

0,05

-V

272

237

35

2,001

-

С особенностями взаимодействия сигнальных систем были сопоставлены

показатели уровня интеллекта студентов /Н.Я. Большунова, 1981/.

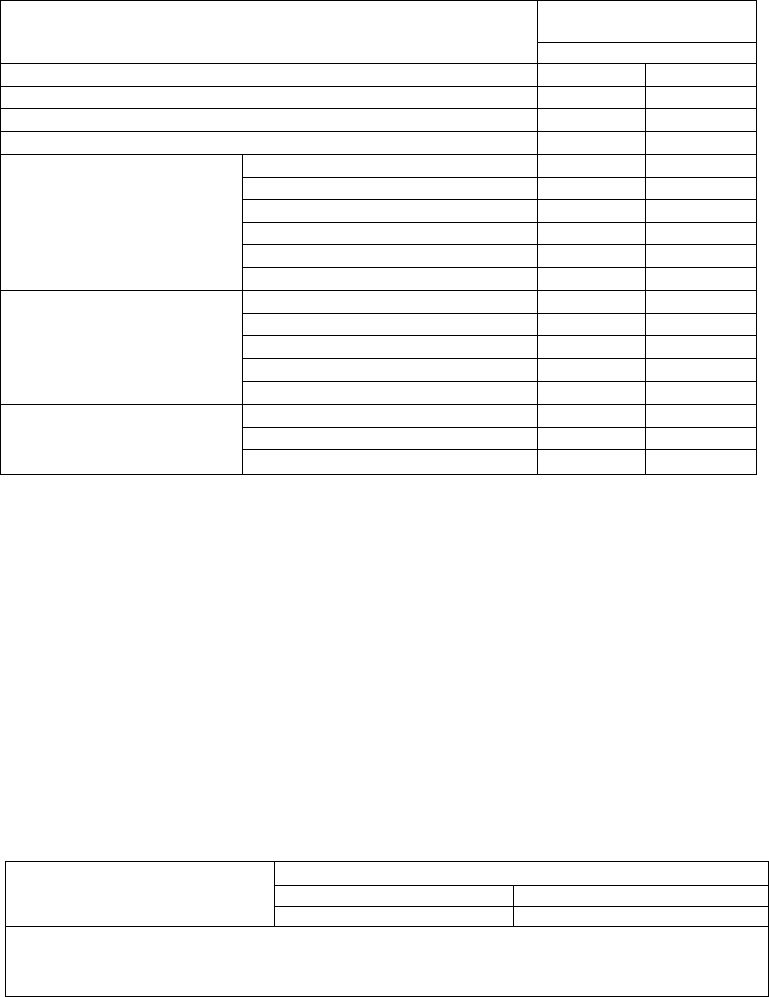

В табл. 45 приведены результаты факторного анализа соответствующей

матрицы интеркорреляций. В фактор А с одинаковыми знаками вошли показа-

тель «узнавание», т.е. выраженность первой сигнальной системы, оценки по

всем невербальным субтестам и общий показатель невербального интеллекта. В

фактор Б вошел показатель выраженности второсигнальной функции «описа-

ние», оценки по всем шести вербальным субтестам и общий показатель вер-

бального интеллекта. Показатели общего интеллекта входят в оба фактора.

Сходные результаты были ранее получены на другой выборке студентов

/Г.С. Игнатович, 1978/.

Таким образом, установлено, что продуктивность решения наглядно-

действенных задач связана главным образом с преобладанием первой сигналь-

ной системы, т.е. выше у «художников», а словесно-логических - с выраженно-

стью второй сигнальной системы, т.е. выше у «мыслителей».

270

Таблица 45

Факторный анализ

(данные по тесту Д. Векслера и методике М.Н. Борисовой)

/Н.Я. Большунова, 1981, с. 30/

η=53

Показатели

Вербальный интеллект

Невербальный интеллект

Общий интеллект

Вербальный-невербальный

Вербальные субтесты

Невербальные субтесты

Показатели методики

М.Н. Борисовой

«Осведомленность»

«Понятливость»

«Арифметический»

«Обобщение»

«Счет»

«Словарный»

«Символы»

«Недостающие детали»

«Кубики Кооса»

«Последовательные картинки»

«Сложение частей»

«Узнавание»

«Описание»

«Узнавание-описание»

Факторы после вращения

(двухфакторная модель)

А Б

022

983

655

-734

033

013

042

033

-040

008

594

582

738

520

667

503

-019

391

994

020

726

579

587

511

436

514

558

595

074

004

113

-171

126

257

462

-065

Это подтвердилось в психофизиологических сопоставлениях при анализе свя-

зей параметров ВП и характеристик интеллекта (табл. 46). Суммарный показатель

невербального интеллекта отрицательно коррелирует с латентными периодами

компонентов вертекс-потенциала. Отрицательные коэффициенты корреляций оз-

начают, что лица, получившие высокие оценки по невербальному интеллекту,

имеют более короткие латентные периоды одного из компонентов ВП вертекса.

Такие же отрицательные корреляции получены и для отдельных невербальных

субтестов: «символы», «недостающие детали», «последовательные картинки».

Таблица 46

Корреляции между показателями невербального и вербального интеллекта

и их соотношения с латентными периодами компонентов вертекс-потенциала,

возникающего на световой раздражитель

/Н.Я. Большунова, 1981/

η=36

Показатели методики

Д. Векслера

Невербальный интеллект

Соотношение вербального-

невербального интеллекта

Компоненты вертекс-потенциала

левое полушарие

105 мс | 165 мс | 288 мс

-0,374* -0,227

0,295 0,424**

правое полушарие

112мс \ 188 мс* | 303 мс

-0,527*** -0,207

Примечание. Приводятся значимые и близкие к ним коэффициенты корреляции.

271

Связей с вербальным интеллектом не обнаружено, но имеется положительная

корреляция ВП и соотношения вербального и невербального интеллекта. Этот

коэффициент корреляции говорит о тенденции к более успешному решению вер-

бальных задач по сравнению с невербальными лицами с более длительным ла-

тентным периодом одного из компонентов ВП вертекса (левое полушарие).

Таким образом, при рассмотрении интеллектуальных способностей студен-

тов и параметров вызванных потенциалов получены данные, совпадающие с за-

висимостями, описанными дяя коррелятов: «художники» - более короткие ла-

тентные периоды вызванных потенциалов, «мыслители» - более длительные

латентные периоды вызванных потенциалов.

Как уже отмечалось, реализуя в дифференциальной психофизиологии идею

И.П. Павлова о роли второй сигнальной системы как высшем физиологическом

регуляторе, мы сопоставили у каждого испытуемого успешность решения той

или иной задачи на непроизвольном и произвольном уровнях, а затем вычисли-

ли «коэффициент произвольности» /см. раздел 3.6/. Предполагалось, что он мо-

жет по отношению к каждому испытуемому как-то отразить эту регулирующую

функцию второй сигнальной сигнальной системы, а физиологический аспект

регуляции проявится в тех или иных сочетаниях биоэлектрических показателей

типологических свойств нервной системы, сопоставляемых с индивидуальными

особенностями осуществления психической функции на непроизвольном и

произвольном уровнях.

Эта проблема была исследована в кандидатских диссертациях Н.Я. Большу-

новой /1981/ и Г.Н. Дерюгиной /1981/. Со стороны физиологических перемен-

ных использовались показатели взаимодействия сигнальных систем и основных

свойств нервной системы, а также параметры ВП; со стороны психологических

переменных - характеристики непроизвольной и произвольной регуляции в

сенсомоторной и когнитивной сферах.

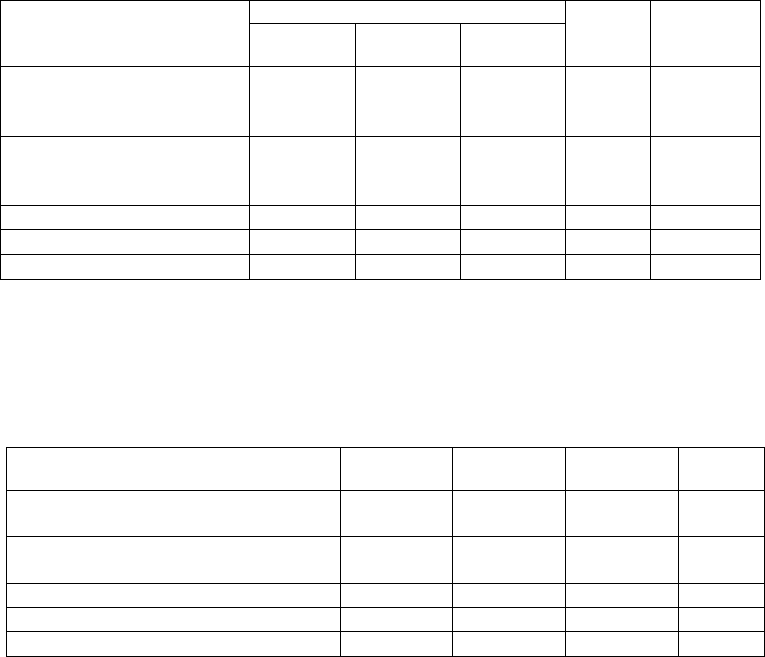

Здесь приводятся таблицы 47 и 48 из работы Н.Я. Большуновой, относящие-

ся к сопоставлению показателей взаимодействия сигнальных систем с коэффи-

циентом произвольности и успешностью непроизвольной и произвольной регу-

ляции в мнемической и сенсомоторной сферах (другие ее данные и результаты

Г.Н. Дерюгиной рассмотрены в главе 7).

Из таблиц видно, что испытуемые с более высоким уровнем непроизволь-

ной регуляции и низким коэффициентом произвольности успешнее в заданиях

на узнавание и в одном из самых информативных субтестов невербального ин-

теллекта - «Кубики Кооса», а испытуемые с более высоким коэффициентом

произвольности - в субтестах «Осведомленность» и «Словарный», диагности-

рующих вербальный интеллект, и в описании.

Сопоставление особенностей испытуемых в уровне непроизвольной и про-

извольной регуляции с типологическими свойствами нервной системы показа-

ло, что различия имеют место не только в выраженности специально человече-

ских свойств, но и в безусловнорефлекторных показателях общих свойств. Наи-

более определенно данные особенности вновь проявились для «полюсов» свой-

ства лабильности - инертности: среди испытуемых с лучшей непроизвольной

регуляцией и преобладанием первой сигнальной системы чаще встречаются бо-

лее лабильные, а среди испытуемых с лучшей произвольной регуляцией и пре-

272

обладанием второй сигнальной системы - инертные. Интересная зависимость

выявилась для свойства силы-слабости: среди «художников» чаще встречаются

лица с большей слабостью нервной системы по показателям левого полушария

и с большей силой нервной системы — по показателям правого полушария, сре-

ди «мыслителей» - наоборот.

Таблица 47

Статистическая оценка различий между средними арифметическими показате-

лей соотношения сигнальных систем в группах, отличающихся по коэффициенту

произвольности при запоминании слов

/Н.Я. Большунова, 1981/

Группы испытуемых

Группа испытуемых с вы-

соким коэффициентом

произвольности η = 6

Группа испытуемых с

низким коэффициентом

произвольности η = 7

Разница средних

t-критерий

Р<

Субтесты

Осведом-

ленность

14.4

13

1,4

1,87

0,1

Словарный

15

12,6

2,4

2,27

0,05

Кубики

Кооса

12,3

15,6

3,3

3,73

0,01

Описание

1,8

1

0,8

1,98

0,1

Узнавание-

описание

1,3

2,243

0,943

-

-

Таблица 48

Статистическая оценка различий между средними арифметическими показате-

лей соотношения сигнальных систем в группах, отличающихся по параметру не-

произвольной и произвольной регуляции в сенсомоторнои сфере

/Н.Я. Большунова, 1981/

Группа испытуемых

Группа испытуемых с успешной

непроизвольной регуляцией η = 10

Группа испытуемых с успешной

произвольной регуляцией η = 8

Разница средних

t-критерий

Р<

Узнавание

4,1

3

1,1

2,91

0,05

Описание

1,5

1,5

0

-

-

Узнавание-

описание

2,6

1,25

1,35

2,42

0,05

Кубики

Кооса

14,7

11,9

2,8

1,85

0,1

В статистических зависимостях обнаружилась и определенная специфика

сфер деятельности: для «мыслителей» успешность произвольной регуляции бо-

лее четко выступает в когнитивной сфере, для «художников» - в сенсомоторнои

/Н.Я. Большунова, 1981/.

Анализ крайних случаев среди 90 испытуемых, на которых была проведена

диагностика каждой из двух сигнальных систем по успешности узнавания и

описания (Н.Я. Большуновой и И.В. Тихомировой по методике М.Н. Борисо-

273

вой), показал следующее. Исп. М., с показателем «2» по узнаванию и показате-

лем «О» по описанию, имела самые низкие значения продуктивности различных

видов памяти, особенно долговременной. По кривым распределения у нее была

определена степень выраженности - низкая, средняя или высокая - каждого из

трех безусловнорефлекторных свойств нервной системы. Эта испытуемая ока-

залась обладательницей слабой, инактивированной нервной системы, со сред-

ними значениями лабильности.

Испытуемый Ф. единственный среди 90 испытуемых имел оценку «5» по

узнаванию и оценку «5» по описанию. Он показал очень высокую продуктив-

ность различных видов памяти: образной и вербальной, механической и смы-

словой, кратковременной и долговременной. Испытуемый Ф. - обладатель

сильной, активированной (по показателям левого полушария) нервной системы

со средними значениями лабильности, если использовать ЭЭГ-характеристики,

и с самыми высокими в выборке значениями лабильности слухового анализато-

ра (КЧЗ).

5.4. Обсуждение

Совокупность данных, полученных на школьниках 6, 14-16 лет и взрослых,

говорит о том, что свойства нервной системы, будучи природной основой тем-

перамента, могут считаться и существенными индивидуально-типологическими

предпосылками общих способностей. Выступает также зависимость общих спо-

собностей от специально человеческих свойств ВИД.

Наши исследования, кроме тестов на интеллект, включали блок памяти и

блок «учебные способности». Значит, с известным основанием можно говорить

о том, что общие способности выступили как познавательные.

Дихотомия, выявившаяся в большей степени в индивидуально-типических

особенностях познавательных функций, - это невербальность—вербальность.

Исследования по сопоставлению выраженности невербального и вербального

интеллекта с успешностью учения показали, что преобладание вербального интел-

лекта и смысловой памяти создает обладающим данными особенностями школь-

никам определенные преимущества при оценке их знаний по большинству предме-

тов. Это рассматривается как недостаток традиционной системы обучения, не пол-

ностью раскрывающей возможности обладателей невербального интеллекта и па-

мяти-запечатления /М.К. Кабардов, М.А. Матова, 1988; С.А. Изюмова, 1995 и др./.

Будучи справедливым с точки зрения педагогической, это суждение нужда-

ется в уточнении с позиции понимания вербальных способностей в контексте

информационного подхода, поскольку последний представляет собой результат

«естественной эволюции психометрических исследований» /R.J. Sternberg, 1985,

с. 20/. Как показано Р. Стернбергом и его коллегами, между более и менее спо-

собными испытуемыми существуют различия в содержании и структуре зна-

274

ний, что проявляется при решении когнитивных задач, к какой бы дисциплине

они ни относились.

Однако и при психометрическом подходе (см. материалы глав 4 и 5) общий

интеллект в наибольшей степени определяется характеристиками вербального

интеллекта, а при факторном анализе характеристик, относящихся к специально

человеческим типам ВНД, по показателям невербального и вербального интел-

лекта и тревожности у взрослых был выделен фактор «общей интеллектуальной

успешности», куда вошли индикаторы и общего, и невербального и вербального

интеллекта и доминирование первосигналъных функций /см. табл. 29; В.В. Пе-

ченков, 1987/.

Е. Хант /Е. Hunt, 1978/ вычленил «общую познавательную компетентность»,

связанную с вербальной деятельностью и основанную на знании, словах и по-

нятиях, отражающих знакомство с информацией и способами ее организации.

Другой тип процессов, входящих в вербальную деятельность, часто недоучиты-

ваемых, - это «механические процессы», основанные на физических характери-

стиках стимулов и не зависящие от содержания информации. Так, активная сен-

сорная память, связанная с узнаванием, декодированием лексических единиц,

морфем, - необходимый компонент вербальных способностей. Оказалось, что

плохие вербалисты показывают более медленные процессы декодирования,

причем размах индивидуальных различий здесь очень велик.

Е. Хант /E.Hunt, 1985/ сформулировал по отношению к вербальным спо-

собностям следующее общее положение: «Существует психологическое изме-

рение способности, связанной с пониманием языка. Однако нельзя считать вер-

бальную способность и измерение ее индивидуальных вариаций аналогичным

измерению роста и веса. Понимание - сложный процесс, состоящий из многих

подпроцессов. Они образуют иерархию от автоматических, непроизвольных ак-

тов опознания слов до планирования стратегии, которое используется для того,

чтобы извлечь смысл из очень длинных текстов. Индивидуальные различия

имеют место во всех этих подпроцессах. Они объединяются в понятии «вер-

бальный интеллект» (с. 55. курсив автора, Э.А.).

Обращение к проблеме мозгового «обеспечения» вербально-логического

мышления, разрабатываемой нейропсихологией и нейрофизиологией /Н.П. Бехте-

рева, 1971; А.Р. Лурия, 1973; Е.Д. Хомская, 1987; Й. Дудель, Й. Рюэгг, Р. Шмидт

и др., 1996/, свидетельствует о необычайной сложности этого обеспечения, начи-

ная от функционирования глубоких подкорковых структур, кончая височной об-

ластью левого полушария и префронтальными отделами лобных долей.

В связи с психофизиологией способностей, и общих, но особенно - специ-

альных типологических свойств нервной системы в качестве их задатков, боль-

шой интерес представляют исследования межполушарной симметрии-асиммет-

рии мозга.

Нейрофизиологические и нейропсихологические аспекты организации.речи, в

том числе роль левого и правого полушарий, затрагиваются в следующей главе в

связи со специальными языковыми способностями. Здесь же применительно к

невербальным и вербальным, а также первосигнальным и второсигнальным ха-

рактеристикам рассматриваются некоторые ЭЭГ-индикаторы функционирования

полушарий.

275

В опытах Л.П. Павловой с коллегами испытуемые решали логические зада-

чи разной степени сложности на лабораторном пульте, состоящем из 30 лампо-

чек на световом табло и соответствующих им 30 кнопок.

Использовалась система различных способов статистического анализа ЭЭГ (в

том числе усовершенствованный способ автокорреляционного анализа, вклю-

чавший обработку не только альфа, но также дельта-, тета-, бета-ритмов и т.д.).

В спокойном бодром состоянии имела место асимметрия альфа-ритма, по-

следний был больше выражен в недоминантном полушарии (правом у правшей);

в доминантном же (левом) полушарии меньшая выраженность альфа-ритма на-

блюдалась в центрах Брока и Вернике, по сравнению с симметричными отделами

правого полушария. При состоянии значительного умственного напряжения про-

исходила быстрая смена в характере превалирования альфа-ритма.

«Любая ориентировочная реакция тотчас приводит к появлению асиммет-

ричного распределения альфа-ритма в левом и правом полушариях» /Г.А. Сер-

геев, Л.П.Павлова, А.Ф. Романенко, 1968, с. 74/. Авторы обнаружили, что «в

каждый период времени в мозгу создается определенная система возбужденных

центров, включающая в себя целый ряд областей» /там же/.

Определенный общий фокус непостоянен и динамичен: он перемещается как

в другое полушарие, так и в пределах того же полушария. «Фокус активности

мозга, как мы считаем, является электрографическим выражением принципа

асимметрии бодрствующего мозга, или принципа доминанты (по А.А. Ухтомско-

му)» /там же, с. 75/.

При конспектировании сложного научного текста на пишущей машинке (в

этом случае помимо ЭЭГ записывалась ЭМГ обеих рук, ЭМГ речевой мускула-

туры и движения глаз, т.к. включался двигательный анализатор) фокус мозго-

вой активности закономерным образом перемещался в соответствующие отде-

лы и полушария в зависимости от этапа решения задачи и, как полагают авторы,

характера взаимодействия сигнальных систем.

Последующие исследования, посвященные лево-правой асимметрии биопо-

тенциалов в связи с решением наглядных и вербальных задач, также выявили

динамичный характер в перемещении фокусов мозговой активности в ходе ре-

шения.

В работе А.Н. Соколова и Е.И. Щеблановой (1974), выполненной с приме-

нением электроэнцефалографического метода, было установлено следующее.

При использовании шести задач с разной степенью сложности (преимущест-

венно зрительно-наглядных, смешанных и преимущественно вербальных) и

симметричных отведений с затылочных, височных, лобных и центральных об-

ластей обоих полушарий обнаружены у 6 исп. участки ЭЭГ с депрессией альфа-

и бета-ритмов. Их количество возрастало в зависимости от степени трудности

задач: оно было наименьшим при вспышках и наибольшим - при решении гео-

метрических задач.

«Существует значительная разница в распределении депрессии ритмов ЭЭГ

между полушариями: при вербальных тестах (чтении и заполнении пробелов в

текстах) главным фокусом депрессии является левое полушарие, его речевые

зоны; при зрительных тестах (решении матричных задач Равена) главный фокус

депрессии перемещается в правое полушарие, как это наблюдалось и при фото-

276

стимуляции. В остальных случаях межполушарные различия в ритмике ЭЭГ не-

значительны» /А.Н. Соколов, Е.И. Щебланова, 1974, с. 40/.

В кандидатской диссертации Е.И. Щеблаповой /1980/ показано, что, хотя

для большинства испытуемых подтверждается связь функционирования право-

го полушария с невербальными, наглядными компонентами мышления, а лево-

го - с вербальными, наряду с этим могут иметь место отношения инверсии, ко-

гда при вербальных задачах наблюдается большая активированность правого

полушария, при наглядных же - левого. У одного испытуемого из 20 было ус-

тойчивое правополушарное доминирование (ЭЭГ-активация) даже при таких

вербальных задачах, как анаграммы.

В кандидатском исследовании И.М. Подклетновой /1990/

5

использовался но-

вый метод компьютерного картирования мозга при регистрации ЭЭГ от лобных,

префронтальных, височных и затылочных областей левого и правого полушарий.

На 38 нормальных испытуемых И.М. Подклетнова изучала изменение спектров

мощности всех отведений в диапазоне от 1 до 25 Гц во время решения заданий

разной степени сложности. Из предъявляемого числа фиксированных элементов

испытуемые должны были составить образ. Выделено три этапа его построения:

поиск образа, его конструирование и словесное обозначение.

Изображения и их словесные обозначения воспроизводились после выпол-

нения задания. Кроме ЭЭГ проанализировано 1300 рисунков, на основе чего

выделено пять групп испытуемых.

«Выделенные группы испытуемых обладали устойчивой динамикой по-

строения зрительных образов при увеличении от задания к заданию числа

элементов для конструирования (от 4 до 30 элементов). У первой и второй

групп обследованных возрастала целостность, структурированность и кон-

кретность рисунков, т.е. преобладал образный компонент мышления, что со-

ответствует «художественному» типу по классификации И.П. Павлова /1932/.

У четвертой и пятой групп усиливалась схематичность и абстрактность ри-

сунков, сопровождаемых все более подробными словесными пояснениями,

что свидетельствует о преобладании вербально-логического компонента

мышления, характерного для людей «мыслительного» типа. Субъекты третьей

группы, отнесенные к «среднему» типу, отличались тем, что в процессе мыс-

ленного построения создавали лаконичные узнаваемые рисунки-символы, а

при увеличении числа элементов переходили к рисованию сюжетных карти-

нок» /И.М. Подклетнова, 1990, с. 7/.

Наибольшее сходство фокусов взаимодействия биоэлектрической активности,

характерных для каждого этапа и всех испытуемых, независимо от их типологи-

ческих особенностей, проявилось в диапазоне альфа-ритма. На первом этапе эти

фокусы взаимодействия наблюдались в задних отделах, на втором они перемес-

тились в лобные и префронтальные зоны, на третьем - имело место объединение

передних и задних отделов. Считается, что «динамика объединения зон коры

4

Руководитель - доктор психологических наук А.Н. Соколов.

5

Руководители - доктор медицинских наук, проф. A.M. Иваницкий, кандидат психоло-

гических наук Г.В. Таратынова.

277

мозга на частотах альфа-диапазона ЭЭГ определяется общей стратегией деятель-

ности, заданной с помощью вербальной инструкции» /там же, с. 14/.

Главное отличие, если иметь в виду полушарные отношения при построении

зрительного образа, наблюдается в тета-диапазоне: у лиц с преобладанием образ-

ного мышления смещение фокуса взаимодействия происходило в правое полу-

шарие, а у лиц с преобладанием абстрактного мышления - в левое /A.M. Иваниц-

кий, И.М. Подклетнова, Г.В. Таратынова, 1990/.

Кандидатское исследование И.И. Гончаровой проведено на 98 здоровых

испытуемых (74 правши, 11 левшей, 13 амбидекстров), 11 человек из них -

профессиональные художники. Испытуемые выполняли вербальные, аналити-

ческие задания (например, обратный арифметический счет в уме) и невербаль-

ные, зрительно-пространственные, холистические (например, мысленное опе-

рирование целостным зрительным образом). Преобладающий способ перера-

ботки информации определялся тестом Роршаха, на основе чего было выделено

две группы испытуемых: «холистическая» группа, оперировавшая «гештальта-

ми», состояла из 31 человека, «аналитическая», оперировавшая отдельными

фрагментами, - из 34 человек.

ЭЭГ регистрировалась при затылочном, теменном, центральном, лобном и

височном отведениях с обоих полушарий. Она описывалась для состояний по-

коя и деятельности 300 параметрами в диапазоне 1-31 Гц с оценкой спектра

мощности 30 одногерцовыми полосами при десяти перечисленных отведениях.

На основе таксономии и факторного анализа было выделено 5 инвариантных

классов ЭЭГ. Это имеет для дифференциальной психофизиологии самостоя-

тельный интерес.

В пространственно-частотной структуре ЭЭГ «медленная активность представ-

лена генерализованными широкополосными (дельта- и тета-) элементами; альфа-

активность - генерализованными моночастотными полосами; бета-активность -

локальными широкополосными элементами» /И.И. Гончарова, 1990, с. 22/.

Дельта- и альфа-активность рассматриваются автором в связи с гомеостати-

ческим регулированием состояния мозга, а бета- и тета— в связи с его инфор-

мационным режимом.

«Типы биоэлектрической активности интерпретируются как альтернативные

варианты организации функционального состояния мозга. Установлена инфор-

мационная специфичность двух типов: тип десинхронизированной активности

соответствует режиму переработки информации, тип десятигерцевой ритмиче-

ской активности - режиму оперирования целостными зрительными образами»

/там же, с. 23/.

При функциональной идентичности левого и правого полушарий «исключе-

ние составляют высокочастотные элементы височных областей мозга»: в то

время как бета-активность левой височной области подавляется при переходе от

покоя к любой деятельности, в правой височной области бета-активность изби-

рательно повышается в ситуациях несовпадения вида деятельности и индивиду-

ально предпочтительного способа ее выполнения» / там же, с. 17, 22/.

6

Руководитель - доктор биологических наук, проф. Е.А. Жирмунская.

278