Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность

Подождите немного. Документ загружается.

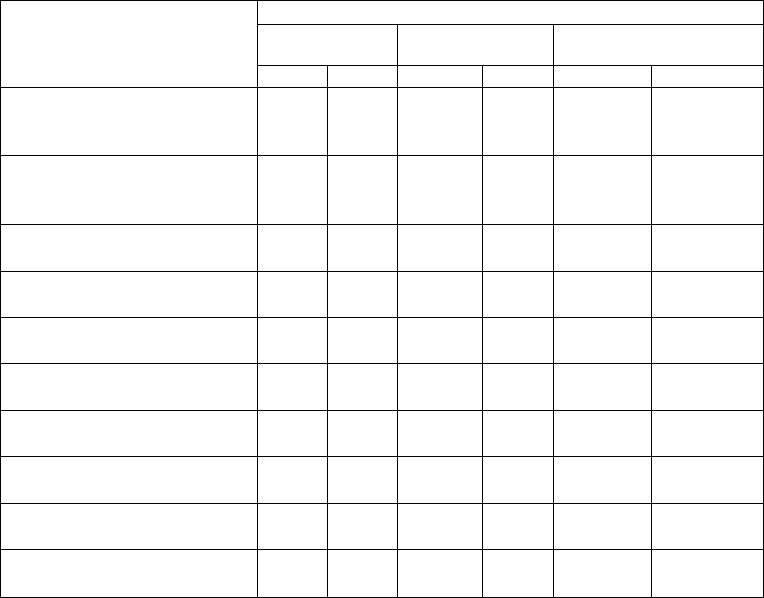

Индивидуально-типические черты школьников с разными мнемическими способностями

Способности к запечатлению

Способности к переработке инфор-

мации

Показатели познавательных процессов

Запоминание путем целостного схва-

тывания и воспроизведения по пред-

ставлению

Точное, детальное запоминание зри-

тельных объектов

Развитые чувственно-конкретные ви-

ды мышления

Склонность к смысловой переработке

информации

Хорошее запоминание абстрактно-

логического материала

Высокое развитие словесно-

логического мышления

Особенности нервной системы

ЭЭГ-показатели ЭЭГ-показатели

информационного блока регуляторного блока

художественный тип мыслительный тип

Показатели познавательной мотивации

Высокая любознательность

Ярко выраженная потребность в но-

вых впечатлениях

Основной интерес - занимательность

Черт

Художественный

склад личности

Импульсивность поведения. Пони-

женное чувство ответственности

Плохой эмоциональный контроль.

Низкий уровень субъективного кон-

троля

Плохое следование социальным нор-

мам поведения

Преобладание зрелых познаватель-

ных мотивов, направленных на овла-

дение знаниями и процесс познания

Высокая потребность в постоянной

умственной деятельности, решении

трудных задач

Интерес к теоретическим вопросам

ы характера

Рационально-логический

склад личности

Высокий самоконтроль, самооргани-

зация поведения

Уравновешенность. Высокий уровень

субъективного контроля над значи-

мыми событиями

-*

Разумность. Не склонны нарушать

общепринятые нормы поведения

Рис. 16. Соотношение типов мнелшческих способностей с другими характеристи-

ками индивидуальности /С. А. Изюмова, 1995, рис. 39/.

249

Работа, проведенная в школе № 175 г. Москвы, позволяет проследить типо-

логическую обусловленность не только памяти, но и других «блоков» общих

способностей - интеллекта и успешности обучения.

Интеллект и успешность обучения были сопоставлены в коллективных ис-

следованиях с рядом параметров общих и специально человеческих типологи-

ческих свойств нервной системы /М.К. Кабардов, М.А. Матова, 1988; Э.А. Го-

лубева, С.А. Изюмова, М.К. Кабардов, Б.Р. Кадыров, М.А. Матова, В.В. Печен-

ков, В.В. Суворова, И.В. Тихомирова, З.Г. Туровская, Е.Д. Юсим, 1991).

В первой работе акцент сделан на анализе статистических соотношений не-

вербальных и вербальных компонентов познавательных способностей с успеш-

ностью обучения и психофизиологическими показателями, главным образом, -

характеристиками межполушарной асимметрии, но без электроэнцефалографи-

ческих параметров, во второй - с использованием ЭЭГ-показателей общих ти-

пологических свойств нервной системы.

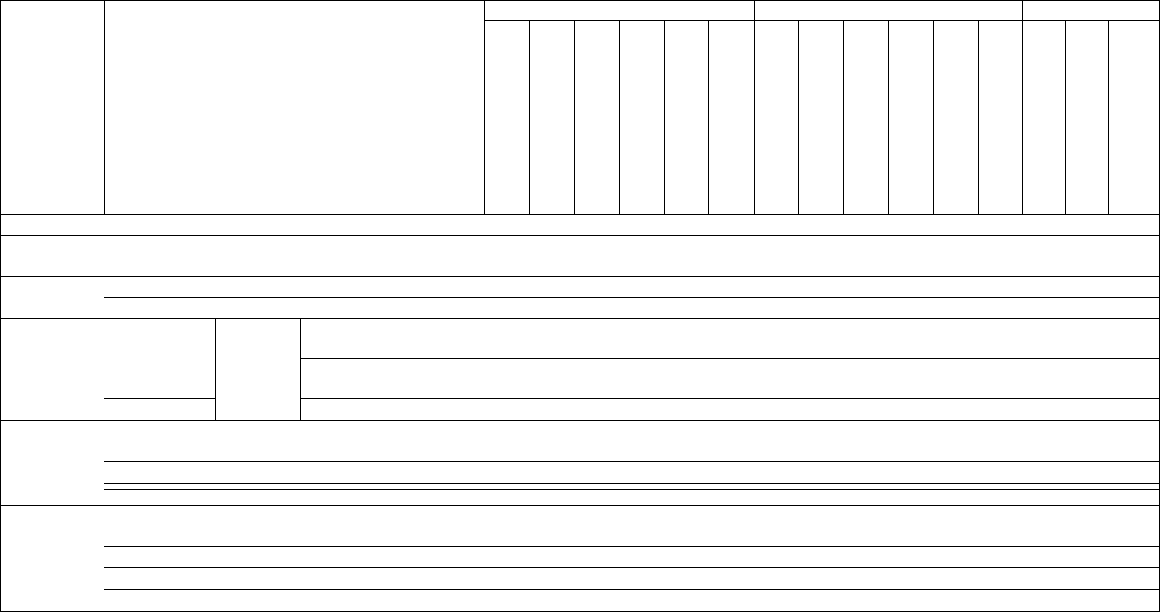

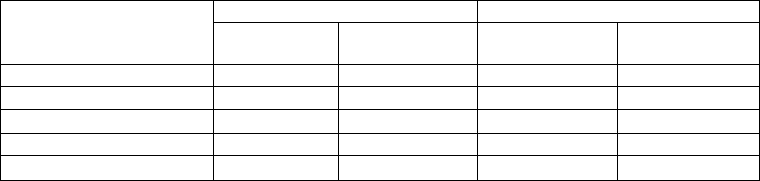

Приводим таблицу корреляций из исследования М.К. Кабардова и М.А. Ма-

товой /1988/. Методики описаны в других главах книги, а методика диоптиче-

ского просматривания - в монографии В.В. Суворовой, М.А. Матовой, З.Г. Ту-

ровской/1988/.

Из табл. 34 видно, что вербальный интеллект (общий показатель), а также

отдельные субтесты («Осведомленность», «Понятливость», «Арифметический»,

«Сходство», «Словарный» - во всех случаях, а «Повторение цифр» - в 7 случа-

ях из 12) тесно связаны с успешностью обучения по всем школьным предметам.

Эти же зависимости проявляются и при сопоставлении успешности обуче-

ния по всем предметам (кроме труда) с общим интеллектуальным показателем.

Несколько иная картина имеет место при сопоставлении использованных

характеристик с невербальными субтестами и общим невербальным интеллек-

туальным показателем. Здесь наблюдаются лишь отдельные значимые коэффи-

циенты корреляций для русского и иностранного языка, физики, черчения и

труда.

Данные М.К. Кабардова и М.А. Матовой свидетельствуют о том, что при

использованном наборе показателей невербальные способности связаны с неко-

торыми физиологическими параметрами, а вербальные - нет. В частности, ока-

залось, что в группе с высоким невербальным интеллектом значимо выше пока-

затели лабильности слухового и зрительного анализаторов (КЧЗ и КЧМ); кроме

того, «у подростков с преобладанием невербального интеллекта наблюдается

доминирование правого полушария - в переработке слухоречевой информации»

/М.К. Кабардов, М.А. Матова, 1988, с. 113/.

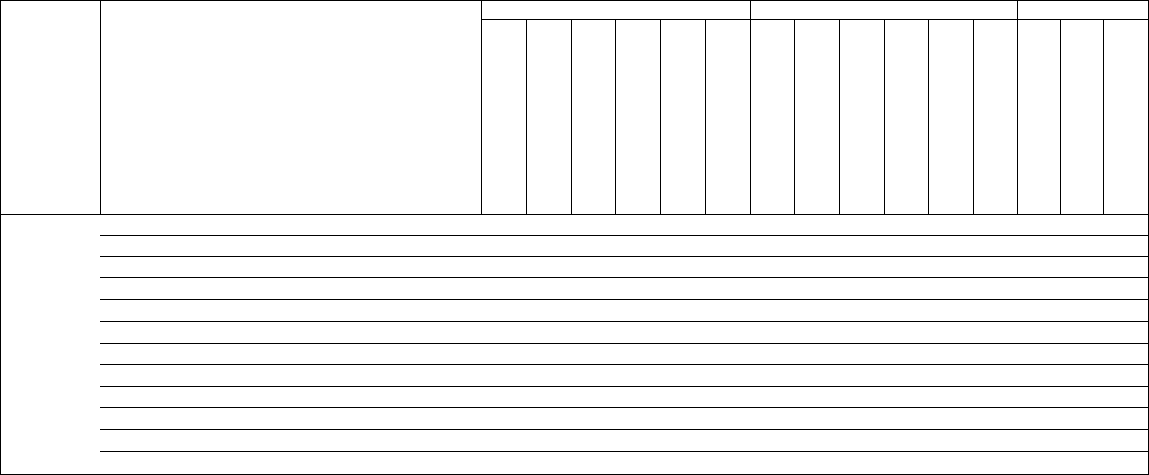

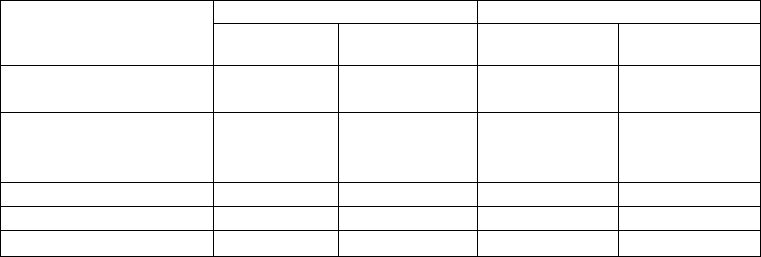

При введении в сопоставление ЭЭГ-показателей типологических свойств

/Э.А. Голубева и др., 1991/ снова обнаружилось значение лабильности (ее ЭЭГ-

вариант) в успешности обучения по ряду предметов - русскому языку, иностран-

ному языку, химии, зоологии, черчению, а также в выраженности невербального

интеллекта в целом. Это совпадает с вышеприведенными результатами. Но здесь

выявилась зависимость от типологических свойств и показателей вербального

интеллекта и успешности обучения. В табл. 35 представлены данные о соотноше-

нии общих типологических свойств нервной системы (главным образом в их

ЭЭГ-выражении) и показателей интеллекта и успешности обучения.

250

Методики

Тест Равена

Опросник

Кеттелла

Экспертные

оценки

Методики

изучения

памяти

Дихотиче-

ское про-

слушивание ■

Диоптиче-

ское про-

сматрива-

ние

Примечаь

Интеркорреляция показателей вербальных и невербальных компонентов способностей у

/М. К. Кабардов, М. А.

Показатели

п

=

32

Матова, 1988/

Вербальные субтесть

Осведомленность

Общая продуктивность решения задач 64**

Уровень интеллекта (фактор В) 56**

Общая понятливость 71**

Отношение к умственной работе 63**

Абстрактные

Конкретные

Стимулы

Продуктивность узнава-

ния

Продуктивность вое-

произведения

Точность запечатления

Лродуктивность воспроизведения слов, предъявленных:

в правое ухо

в левое ухо

Общий объем воспроизведения слов 49**

Понятливость

57**

56**

46**

Тродуктивность воспроизведения изображений, предъявленных:

правому глазу

левому глазу 38*

Детальность описания изображений 38*

Уровень развития речи 63**

ие:*р<0,05;**

р<0,01.

43*

36*

Арифметический

68**

58**

70**

60**

38*

45*

50**

48**

53**

Сходство

54**

49**

72**

64**

39*

41*

61**

Векслера

Словарный

56**

50**

75**

63**

47*

56**

67**

39*

57**

Повторение цифр

36*

55**

45*

71**

72**

43*

подростков

Невербальные субтесты Векслера

Недостающие детали

36*

40*

42*

59**

Последовательные

картинки

42*

39*

52**

58**

58**

55**

46*

КубикиКооса

46*

Сложение фигур

42*

Кодирование

38*

46*

50**

39*

Лабиринт

36*

Таблица 34

Общие показатели

ВИП

53**

56**

83**

75**

42*

43*

52**

72**

45*

59**

ПИН

52**

56**

40**

48*

44*

43*

53**

43*

40*

46*

ОИП

62**

61**

76**

67**

41*

49**

36*

59**

62**

41*

50**

61**

Продолжение таблицы 34

Методики

Школьная

успевае-

мость

(оценки)

Показатели

Русский язык

Литература

Иностранный язык

История

География

Алгебра

Геометрия

Физика

Химия

Биология

Черчение

Труд

Вербальные субтесты

Осведомленность

Понятливость

69** 55**

60** 59**

51** 60**

58** 49**

54** 68**

50** 48**

60** 52**

47** 48**

67** 48**

45** 56**

41* 43*

Арифметический

Сходство

73** 78**

54** 51**

44* 53**

65** 63**

63** 68**

53** 55**

57** 60**

55** 73**

70** 69**

54** 54**

36* 50**

Векслера

Словарный

Повторение цифр

72** 46**

58** 46**

54**

58** 46**

68** 54**

43*

44*

57** 37*

68** 40*

51**

45*

42*

Невербальные субтесты Векслера

Недостающие детали

Последовательные

картинки

60**

37*

37*

Кубики Кооса

39*

Сложение фигур

42*

Кодирование

Лабиринт

Общие показатели

ВИП

83**

72**

65**

70**

79**

56**

60**

66**

74**

61**

48**

ПИН

55**

38*

46*

36*

ОИП

81**

65**

56**

63**

71**

44**

45*

64**

65**

55**

53**

Примечание: * р ‹ 0,05; ** р ‹ 0,01.

Таблица 35

Корреляции показателей невербального, вербального и общего интеллекта,

успеваемости и общих свойств нервной системы

/Э.А. Голубева, С.А. Изюмова, М.К. Кабардов, Б.Р. Кадыров, М.А. Матова,

В.В. Печенков, В.В. Суворова, И.В. Тихомирова, З.Г. Туровская, Е.Д. Юсим, 1991/

η=30

Успеваемость и интеллект

Русский язык

Литература

История

Иностранный язык

География

Физика

Алгебра

Геометрия

Химия

Зоология

ГЦ

ЕЦ

Общая успеваемость

Черчение

Музыка

Физкультура

Труд

Невербальный интеллект

Вербальный интеллект

Общий интеллект

сила

1

30

12

25

23

22

43*

19

06

15

29

15

15

16

43*

23

-02

11

33

34

43*

2

07

04

27

26

01

21

15

15

12

41*

14

15

17

45*

37*

15

33

40*

48**

33

Общие свойства

лабильность

3

54**

27

19

37

37

22

24

12

40*

28

33

17

23

34

01

01

15

41*

05

22

4

28

22

13

41*

18

19

17

14

38*

44*

24

16

15

46*

-02

-02

22

45*

09

12

5

39*

10

02

01

23

-01

10

20

20

18

15

04

14

15

40*

10

41*

-07

08

08

активирован-

ность

6

61**

35

39*

58**

40*

27

41*

40*

15

39*

52**

35

48**

50**

18

10

28

22

48**

32

7

41*

35

38*

29

24

23

30

52**

27

45*

40*

37*

36*

52**

29

03

25

14

22

06

Обозначение показателей общих свойств:

1. Навязывание 5 Гц, левое полушарие;

2. Навязывание 5 Гц, правое полушарие;

3. Навязывание 18 Гц, левое полушарие;

4. Навязывание 18 Гц, правое полушарие;

5. Критическая частота слияния звуковых щелчков (КЧЗ);

6. Частота альфа-ритма, левое полушарие;

7. Частота альфа-ритма, правое полушарие.

Из табл. 35, отражающей значения ранговых коэффициентов (по Спирмену),

видно, что имеется 8 положительных корреляций показателей интеллекта и учеб-

ных оценок с навязыванием 5 Гц, это означает большую успешность учения и

выполнения тестов Векслера обладателями более слабой нервной системы. И бо-

лее всего обнаружено значимых коэффициентов корреляций (19) между частотой

альфа-ритма в обоих полушариях, рассматриваемой как индикатор свойства ак-

тивированное™, и соответствующими психологическими параметрами.

В целом, как и в прежних психофизиологических исследованиях подростков

(часть из них приведена выше), более высокий уровень познавательных и учеб-

ных способностей, если иметь в виду корреляционные связи, у обладателей бо-

лее слабой и лабильной, т.е. реактивной, и активированной нервной системы.

253

Рассмотрение соотношений соответствующих психологических и физиоло-

гических показателей на этой выборке школьников позволяет отметить весьма

интересный факт. Имеет место определенное различие корреляционных плеяд

(они выделены), относящихся к ЭЭГ-индикаторам общих безусловнорефлек-

торных свойств нервной системы и обобщенных показателей интеллекта, с од-

ной стороны, и общих оценок учебных успехов - с другой. Оценки интеллекта

хотя и связаны с параметрами лабильности и активированности (общий показа-

тель невербального интеллекта коррелирует с навязыванием 18 Гц, а общий по-

казатель вербального интеллекта - с частотой альфа-ритма левого полушария),

но основная плеяда значимых и близких к ним корреляций говорит об особом

значении свойства слабости нервной системы для проявления в этом возрасте

интеллектуальных возможностей и свойства активированности - для учебной

успешности как по предметам естественного, так и особенно гуманитарного

цикла.

Студенты

Соотношение у студентов ЭЭГ-показателей общих свойств с продуктивно-

стью запоминания различного материала описано во многих работах, а также в

главе 3. Часть из этих зависимостей, относящихся к кратковременной памяти,

представлена в табл. 36. Из нее видно, что преимущество слабых и лабильных в

этих выборках не столь значительно, как у шестилеток и подростков. Напротив,

лучшие результаты в условиях и непроизвольного, и особенно произвольного

запоминания - у обладателей сильной нервной системы. Обладатели слабой

нервной системы, как установлено в кандидатской диссертации Р.С. Трубнико-

вой (1972), лучше запоминают не тот материал, который требует преимущест-

венно запечатления, а логически структурированный текст определенного объ-

ема, т.е. тот, который требует перекодирования информации (см. раздел 3.2).

Как видно из табл. 36, преимущество лабильных также ограничено усло-

виями запоминания, чаще логического и непроизвольного. В этой таблице

обобщены данные при регистрации ЭЭГ-показателей свойств нервной системы

преимущественно в задних отделах мозга (височно-затылочные отведения).

Как отмечалось в главе 1, экспериментальным обоснованием концепции

В.Д. Небылицына (1976) об интегральной структурной организации свойств

нервной системы были исследования с регистрацией показателей свойств в пе-

редних и задних отделах мозга. Соответственно исследования по физиологиче-

ским коррелятам памяти, осуществляющиеся С.А. Изюмовой в русле концеп-

ции В.Д. Небылицына, включают запись ЭЭГ-показателей лобного и затылоч-

ного отведений левого полушария. Результаты, полученные в этих условиях на

подростках, рассматривались выше. Данные же о типологической обусловлен-

ности памяти-запечатления и памяти-перекодирования, полученные на взрос-

лых, представлены в книге С.А. Изюмовой (1995). Память, по ее данным, свя-

занная с функцией непосредственного запечатления, в большей мере обуслов-

лена такими свойствами, как инертность, сила и активированность нервной сис-

темы, причем эти зависимости относятся к задним сенсорным областям мозга.

Показатели же памяти «смысловых» уровней коррелируют преимущественно с

выраженной лабильностью, активированностью, а также инактивированностью

и слабостью нервной системы, определяемыми в передних областях мозга.

254

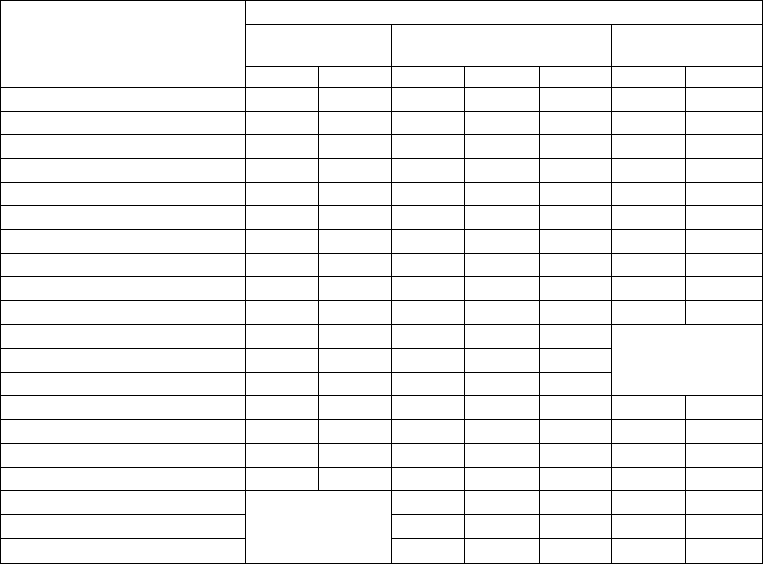

Таблица 36

Соотношение у взрослых (студентов) показателей продуктивности

непроизвольной и произвольной кратковременной памяти

с общими свойствами нервной системы

/по данным Э.А. Голубевой, Е.П. Гусевой, 1972; С.А. Изюмовой, 1972;

Р.С. Трубниковой, 1972/

Вид и объем запоминаемого

материала

1. Изображения конкрет-

ных предметов (25)

2. Двузначные числа (с ал-

горитмом) (24)

3. Двузначные числа(15)

4. Трехзначные числа (15)

5. Слоги (10)

6. Слоги (30)

7. Сочетания слогов и чи-

сел (10)

8. Сочетания слогов и чи-

сел (30)

9. Текст (10 предложений)

10. Текст (30 предложений)

Общие свойства перепой системы

Сила-слабость

н.п.

Силь-

ные

0

Силь-

ные

Силь-

ные

п.п

Силь-

ные

0

0

0

0

Силь-

ные

0

Силь-

ные

Силь-

ные

Сла-

бые

Лабильность-

инертность

п.п.

Лабиль-

ные

Лабиль-

ные

0

0

п.п

0

0

0

Инерт-

ные

Инерт-

ные

Инерт-

ные

0

0

0

0

А ктивированност ь-

инактивированпость

п.п.

0

0

0

Активи-

рованные

п.п

Инактиви-

рованные

0

0

0

0

0

Активиро-

ванные

0

0

0

Примечание: 1. н.п. - непроизвольная память; п.п. - произвольная память.

2. «Сильные-слабые», «активированные—инактивированные», «лабильные-инертные»

означают лучшее запоминание данного материала испытуемыми с разной степенью

выраженности этих свойств.

0 - незначимые статистические соотношения; пустые графы - отсутствие данных.

Изучение типологических факторов, обусловливающих успешность интел-

лектуальной деятельности взрослых, было осуществлено Г.С. Игнатович (1978),

Н.Я. Большуновой (1981), А.П. Кепалайте (1982), М.К. Кабардовым (1983),

В.В. Печенковым (1987), И.В. Тихомировой (1988).

Остановимся на результатах кандидатского исследования Н.Я. Большуновой

(1981) , проведенного на 53 студентах с регистрацией ЭЭГ-показателей общих

свойств и диагностикой уровня интеллекта с помощью теста Векслера. Наибо-

лее обобщенные показатели интеллекта (невербального, вербального и общего)

не коррелировали с характеристиками общих свойств нервной системы. Однако

1

Руководитель - доктор психологических наук, проф. Э.А. Голубева.

255

для отдельных субтестов, в том числе и для такого информативного субтеста, как

«осведомленность», такие корреляции были найдены (табл. 37). Видно, что во всех

четырех случаях для каждого из двух вербальных субтестов имеются отрицатель-

ные корреляции между успешностью их выполнения и индикаторами лабильности

нервной системы, что говорит о более высоком уровне вербального интеллекта у

обладателей более инертной нервной системы. Для невербального субтеста «сим-

волы» эта корреляция положительна, т.е. этот тест лучше выполняют лабильные.

Таблица 37

Корреляция некоторых характеристик интеллекта

с показателями лабильности-инертности нервной системы

/по данным Н.Я. Большуновой, 1981/

η=53

Субтесты из методики

Д. Векслера

Вербальный

«Осведомленность»

«Арифметический»

Невербальный

«Символы»

Навязывание 18 Гц

левое

полушарие

-330*

-308*

-

правое

полушарие

-285*

-376*

-

Навязывание 25 Гц

левое

полушарие

-354*

-305*

-

правое

полушарие

-338*

-331*

313*

Сравнение данных этой таблицы с результатами, полученными на подрост-

ках (табл. 35), свидетельствует о том, что доминирование слабости нервной

системы у подростков может быть благоприятной предпосылкой для проявле-

ния некоторых сторон вербального, а лабильности у них и у взрослых - невер-

бального интеллекта.

В наших условиях было довольно трудно изучать успешность тех или иных

видов деятельности взрослых: для психофизиологических сопоставлений испы-

туемые должны были неоднократно проходить лабораторные обследования, а,

как правило, обращались к психологам те студенты, у которых есть определен-

ные проблемы. Естественно, это были учащиеся различных вузов.

Однако нам удалось изучить сравнительно однородную по специализации

выборку студентов, у которых кроме физиологических и психологических по-

казателей были получены также и характеристики учебной деятельности. Рабо-

та выполнена аспиранткой из Индии С. Кулхар (1989)

2

. Это студенты первого и

второго курсов медицинского факультета Университета дружбы народов

им. П. Лумумбы. Данная выборка, состоявшая из 61 студента, конечно, весьма

своеобразна, поскольку в ней были представлены студенты из разных регионов

мира, имеющие существенные отличия по базовому образованию, знанию ино-

странных языков, культурным и национальным традициям и т.д.

Кратковременная память студентов УДН исследовалась с помощью выше

описанной методики предъявления картинок и определений к ним при двух ус-

ловиях - непроизвольном и произвольном запоминании. В этих опытах студен-

2

Руководители - доктор психологических наук, проф. Э.А. Голубева, канд. психологи-

ческих наук, доцент Р.П. Стеклова.

256

8'

ты-иностранцы записывали названия предметов и определения к ним на родном

языке или языке, который они предпочитали употреблять, с последующим пе-

реводом на русский. Для оценки успеваемости использовались средние баллы -

отметки, выставленные за длительный период. Это были оценки по биологии

как профилирующей дисциплине, а также по русскому языку для иностранцев и

иностранному для наших студентов.

Тем более существенно, что, несмотря на неоднородность исследуемой вы-

борки, получены зависимости, относящиеся к ЭЭГ-показателям общих свойств

нервной системы и успеваемости. Оценки по русскому языку для иностранцев и

иностранному для наших студентов более высокие - у обладателей более силь-

ной нервной системы, а оценки по биологии - у обладателей более лабильной

нервной системы.

Среди 61 студента были выделены две группы учащихся: группа отлично

успевающих и группа посредственно и плохо успевающих. Результаты стати-

стической оценки различий между средними показателями активированности и

слабости нервной системы для этих групп представлены в табл. 38. Видно, что

группа отлично успевающих имеет более высокие значения частоты альфа-

ритма и для правого полушария эти различия статистически значимы. Эта же

группа отлично успевающих имеет меньшие значения показателей реакции на-

вязывания 5 Гц как в левом, так и в правом полушарии. Это означает, что от-

лично успевающие студенты являются обладателями более сильной нервной

системы. Таким образом, среди студентов первых курсов медицинского фа-

культета УДН лучше учатся обладатели более сильной и более активированной

нервной системы.

Таблица 38

Статистическая оценка различий между средними показателями частоты альфа-

ритма (активироваппость нервной системы) и навязывания 5 Гц (слабость нерв-

ной системы) для лучше и хуже успевающих групп студентов-медиков

/С. Кулхар, 1989/

Группы испытуемых и

t-критерий между ними

Группа отлично ус-

певающих n = 21

Группа посредствен-

но и плохо успеваю-

щих n = 17

Разница средних

t-критерий

Р

Частота альфа-ритма

правое

полушарие

10,64

10,08

0,56

2,375

<0,02

левое

полушарие

10,72

10,38

0,34

1,507

Незначимо

Навязывание 5 Гц

правое

полушарие

18,68

23,22

4,54

2,155

<0,05

левое

полушарие

17,72

21,5

3,78

-1,984

‹ 0,05 .

Здесь нельзя не отметить и специфичность исследуемой выборки - меди-

цинской. Профессия врача не только в будущем, но уже и на стадии обучения

предъявляет особые требования к студентам. Эти требования различны в какой-

то степени и для разных врачебных специальностей, например хирурга (Г.Г. Ка-

257

9-Голубсва

раванов, В.В. Коршунова, 1974) или рентгенолога (Л.Н. Урванцев, Т.И. Сурья-

нинова, 1983), вообще диагноста в широком смысле слова (Л.Н. Урванцев,

1988). Особой напряженностью и ответственностью среди врачебных профес-

сий отличается специальность врачей-реаниматологов. «Работа реаниматолога

всегда протекает в экстремальной ситуации, в условиях дефицита времени, что

определяется необходимостью в короткий срок поставить диагноз и провести

сложнейшие манипуляции, необходимые для спасения человеческой жизни.

Среди профессионально важных качеств сами врачи называют в первую оче-

редь компетентность, выдержанность, хладнокровие, спокойствие, адекватные

реакции на быстро меняющуюся ситуацию, выносливость, ответственность, ос-

торожность, решительность, умение принимать решение в дефиците времени,

«клиническое мышление» /Е.М. Борисова, Г.П. Логинова, 1991, с. 43/.

Если говорить об общих психологических качествах, необходимых врачу, то

среди них отмечаются следующие: «большая физическая выносливость»,

«большое количество запоминаемых объектов, большой объем памяти, главным

образом на зрительные, акустические и осязательные объекты», «быстрое запо-

минание и воспроизведение», «способность к непроизвольной наблюдательно-

сти наряду с произвольной», «самообладание», «способность легко преодоле-

вать неприятные впечатления» (М.А. Юровская, 1925, с. 34-37).

Эта профессиограмма вполне согласуется с полученными статистическими

психофизиологическими соотношениями, поскольку именно обладателям силь-

ной и лабильной нервной системы свойственны большая стрессоустойчивость и

вообще - эмоциональная устойчивость (С.А. Изюмова, Н.А. Аминов, 1978;

Я. Стреляу, 1982 и др.). Большая активированность, проявляющаяся в более вы-

сокой частоте альфа-ритма, коррелирует не только с энергетическим потенциа-

лом, но и с некоторыми характеристиками внимания, восприятия и памяти

(В.М. Русалов и Л. Мекаччи, 1973; А.Н. Лебедев, 1982 и др.).

5.3. Соотношение общих способностей, уровней

регуляции и специально человеческих типов

высшей нервной деятельности

1. Вызванные потенциалы и типологические свойства

нервной системы

И.П. Павлов применял концепцию двух сигнальных систем для диагностики

специально человеческих неврозов, но и сама эта концепция возникла на основе

клинических и жизненных наблюдений.

«Признание двух сигнальных систем действительности у человека, надо ду-

мать, поведет специально к пониманию двух человеческих неврозов: истерии и

психастении. Если люди, на основании преобладания одной системы над дру-

гой, могут быть разделены на мыслителей по преимуществу и художников по

258