Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность

Подождите немного. Документ загружается.

преимуществу, тогда будет понятно, что в патологических случаях при общей

неуравновешенности нервной системы первые окажутся психастениками, а вто-

рые- истериками» /1951, т. III, кн. 2, с. 338/.

Сопоставительный анализ здоровых людей и больных, страдающих разны-

ми видами психической патологии (в том числе истерией и психастенией), в

наше время осуществляется с применением тончайших измерительных методов

/N.C. Andreasen, 2001/.

В раскрытии сущности мозговых механизмов ВНД одним из ведущих ока-

зался метод регистрации вызванных потенциалов (ВП). В параметрах вызван-

ных потенциалов (амплитудах и латентных периодах) выявляется последова-

тельность поступления и обработки информации.

A.M. Иваницкий сформулировал концепцию информационного синтеза, со-

гласно которой оценка сигналов основывается на двух видах информации, по-

ступающей по специфическим и неспецифическим путям, - физических пара-

метрах и значимости раздражителей (см. главу 3).

Исследование информационного синтеза у психических больных с наруше-

нием либо сенсорных процессов, либо субъективной оценки значимости стиму-

ла, либо их взаимодействия привело И.М. Иваницкого к продуктивной и инте-

ресной идее: у мыслительного типа в норме должны преобладать оценки раз-

дражителей по их точным физическим параметрам, у художественного - субъ-

ективные оценки. В первом случае можно ожидать большую значимость ин-

формации, приходящей по специфическим путям, что проявится в амплитудных

характеристиках более ранних компонентов ВП; во втором случае - несколько

большую значимость информации, приходящей по неспецифическим путям,

что может проявиться в амплитудных характеристиках поздних компонентов

ВП /A.M. Иваницкий, 1976/.

Для дифференцированного анализа меры специфического и неспецифического

компонентов в вызванных потенциалах в типологическом плане мы в своих опы-

тах сравнивали ВП затылка и вертекса (макушки) у каждого испытуемого, полагая,

вслед за B.C. Русиновым /1969/, что в вызванных потенциалах вертекса отражается

в большей степени функционирование неспецифических структур, связанных, в

частности, с ориентировочным рефлексом. Соответственно, у испытуемых с доми-

нированием либо специфического, либо неспецифического компонентов в инфор-

мационном синтезе могут наблюдаться различные виды соотношений характери-

стик затылочных (или слуховых) ВП и параметров вертекс-потенциала.

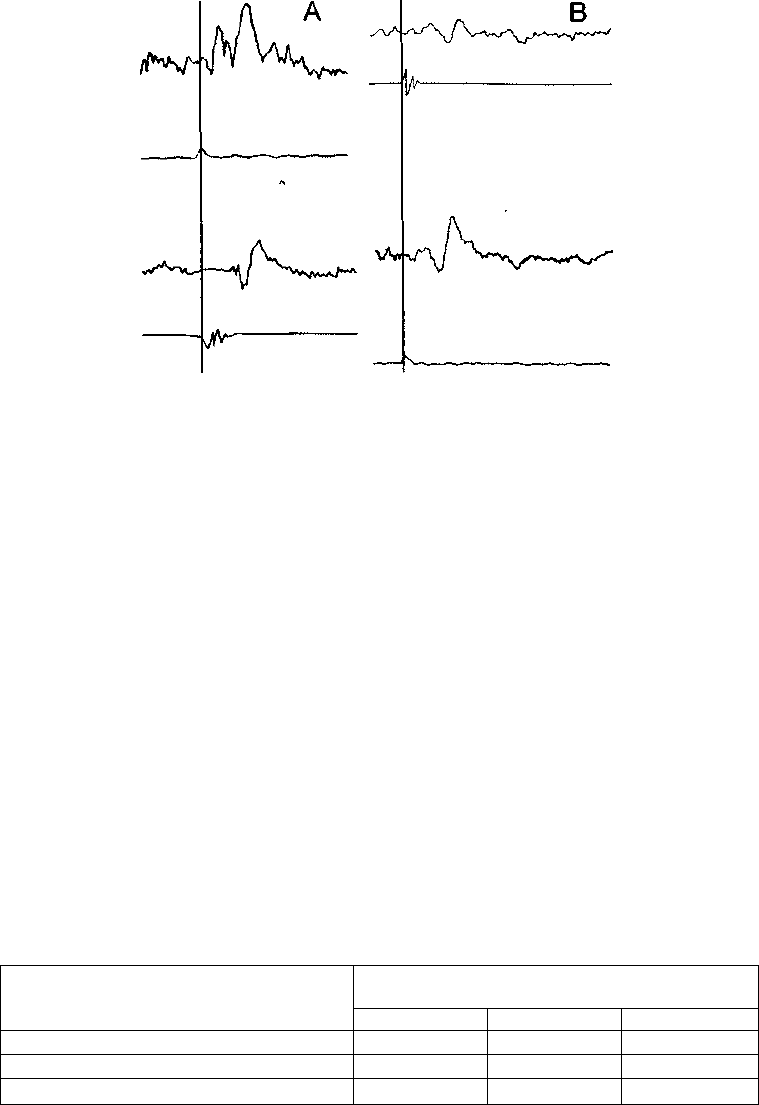

Пример двух испытуемых, различающихся в этом отношении, представлен

на рис. 17. Видно, что исп. Ч. в ответ на световой раздражитель демонстрирует

четкий затылочный ВП, амплитуды компонентов которого несравненно больше,

нежели амплитуды ВП вертекса. Исп. Н. - наоборот.

Исходная проблема в аспекте дифференциальной психофизиологии состоя-

ла в определении типологического смысла параметров ВП. Это предполагало

рассмотрение по крайней мере трех вопросов:

1) действительно ли параметры ВП могут отражать выраженность специ-

ально человеческих свойств ВНД; 2) связаны ли параметры ВП с показателями

общих свойств нервной системы; 3) имеются ли соотношения общих и специ-

ально человеческих свойств.

9'

259

Рис. 17. Усредненные ВП затылка и вертекса:

А - исп. Ч. - с большими значениями амплитуд ВП затылка;

В - исп. Н. - с большими значениями амплитуд ВП вертекса.

Вверху - затылок, внизу - вертекс.

В связи с тем, что параметры ВП первоначально не использовались для диаг-

ностики типологических свойств, прежде чем сопоставлять их с успешностью

деятельности, нужно было ответить хотя бы частично на поставленные вопросы.

В целом, особенно тогда, когда исследования осуществлялись на японском

комплексе «Саней», с помощью которого регистрировались и усредненные вы-

званные потенциалы, и биоэлектрические показатели общих свойств нервной

системы, были даны скорее положительные ответы на эти вопросы. Результаты,

полученные на взрослых испытуемых и относящиеся к ответу на первый во-

прос, представлены в табл. 39. В суммарной таблице, обобщающей данные, от-

носящиеся к подросткам и взрослым, в какой-то мере дается ответ на другие

поставленные выше вопросы (табл. 40).

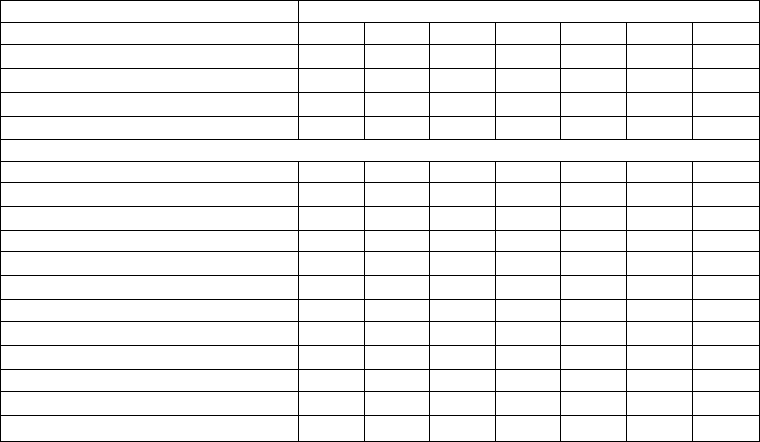

Таблица 39

Корреляции между показателями узнавания, описания и их соотношения

с латентными периодами компонентов вертекс-потенциала,

возникающего на световой раздражитель

/Э.А. Голубева, Н.Я. Большунова, В.В. Печенков, 1976/

η=30

Показатели методики М.Н. Борисовой

Узнавание

Описание

Соотношение узнавания и описания

Компоненты вертекс-потенциала

(потенции в мс)

О 76,9±6,7

-0,171

0,297

0,339

П

138

± 8,8

-0,248

0,416*

0,527**

О 217 ±9,1

-0,412*

0,155

0,436*

Примечание: * р ‹ 0,05; ** р ‹ 0,01.

260

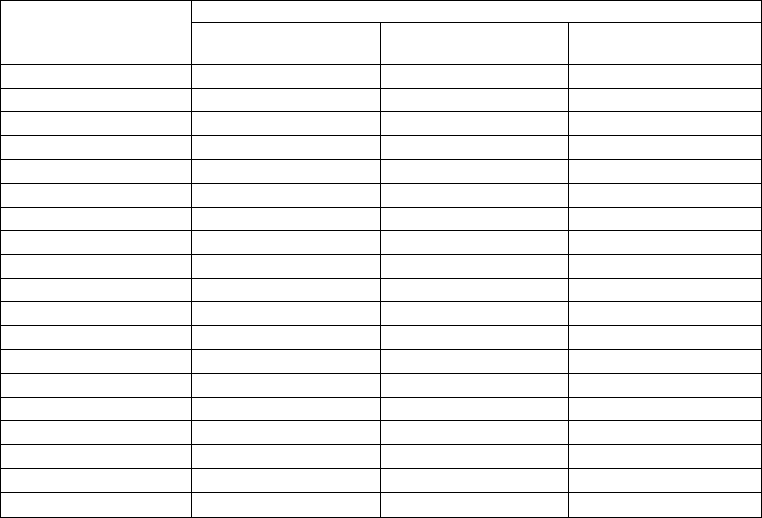

Таблица 40

Соотношение параметров вызванных потенциалов с характеристиками

общих и специально человеческих типологических свойств нервной системы

Старшеклассники

(по данным Е.П. Гусевой, Н.Ф. Шляхты, 1974; А.В. Пасынковой, Е.П. Гусевой,

С.С. Липовецкого, 1980; Е.Л. Гусевой, 1981; Б.Р. Кадырова, 1990)

Выраженность 1 сигнальной системы

"Художники "

Более короткие латентные периоды

поздних компонентов ВП затылка и вер-

текса

Сила

Лабильность

Большие амплитуды поздних компонен-

тов ВП

Лабильность

Активированность

Выраженность 2 сигнальной системы

"Мыслители "

Более длинные латентные периоды

поздних компонентов ВП затылка и вер-

текса

Слабость

Инертность

Меньшие амплитуды поздних компонен-

тов ВП

Инертность

Инактивированность

Студенты

(по данным Н.Я. Болынуновой, 1973; В.В. Печенкова, 1974, 1987; Э.А. Голубевой,

Н.Я. Большуновой. В.В. Печенкова, 1976; Э.А. Голубевой, С.А. Изюмовой,

В.В. Печенкова, 1977)

Более короткие латентные периоды ВП

вертекса и затылка

Сила

Лабильность

Активированность

Большая амплитуда компонентов ВП

вертекса

Активированность

Более длинные латентные периоды ВП

вертекса и затылка

Слабость

Инертность

Инактивированность

Большая амплитуда поздних компонен-

тов ВП затылка

Инактивированность

Из таблицы 39 видно, что успешность узнавания имеет тенденцию к отрица-

тельным ранговым корреляциям с латентными периодами и позитивного, и нега-

тивного компонентов вертекс-потенциала. Это означает, что у лиц художествен-

ного типа более короткие латентные периоды этих компонентов, а для последне-

го самого позднего из них корреляция значима (р = -0,412; р ‹ 0,05).

Напротив, успешность описания положительно коррелирует с латенциями

всех компонентов ВП вертекса, а для П138 ± 8,8 связь значима.

Все компоненты вертекс-потенциала положительно коррелируют и с соот-

ношением двух сигнальных систем, когда из показателей описания вычитались

показатели узнавания. Это означает, что у лиц мыслительного типа латентные

периоды компонентов ВП вертекса длиннее.

261

«Испытуемые, тяготеющие к «первосигнальному», непосредственному спо-

собу оперирования материалом, часто описывали изображения очень образно и

целостно («Лист похож на шляпу Незнайки», «Лист разлохмачен» и т.д.), но

субъективный характер описания не позволял выделить образец тогда, когда по

инструкции требовалось детальное описание.

Испытуемые, рассматриваемые нами как тяготеющие к «второсигнальному»

способу оперирования материалом, напротив, даже в эксперименте с узнаванием

пытались выделить объективные признаки эталона (количество прожилок, наклон

черенка и т.д.), но недостаток времени и предъявление образца отдельно от сравни-

ваемых рисунков не всегда позволяли результативно использовать этот способ за-

поминания» /Э.А. Голубева, Н.Я. Болынунова, В.В. Печенков, 1976, с. 79/.

В таблице 40 обобщены данные ряда экспериментальных исследований по

сопоставлению параметров вызванных потенциалов, возникающих на световой

раздражитель, в области затылка и вертекса, а также ЭЭГ-показателей общих

свойств с характеристиками выраженности первой и второй сигнальных систем.

Видно, что имеется одна и та же направленность статистических зависимо-

стей у подростков и взрослых: обладатели более сильной, лабильной и активи-

рованной нервной системы чаще демонстрируют большую выраженность пер-

вой сигнальной системы, т.е. являются по преимуществу «художниками». Об-

ладатели более слабой, инертной, инактивированной нервной системы чаще

имеют большую выраженность второй сигнальной системы, т.е. являются по

преимуществу «мыслителями».

Особенно важным и новым мы считаем факт, полученный для обеих возрас-

тных выборок: более длительные латентные периоды вызванных потенциалов у

«мыслителей» по сравнению с «художниками». Таким образом, имеются осно-

вания считать, что параметры вызванных потенциалов могут быть средством

диагностики специально человеческих типов ВИД.

В работах В.В. Печенкова была получена принципиально важная зависимость

между общими и специально человеческими свойствами /1976, 1987, 1989/. В ис-

следовании 1987 г. свойство силы нервной системы определялось с помощью

двигательной методики - коэффициента Ъ /В.Д. Небылицын, 1966/, а также навя-

зывания на низкие частоты световых мельканий. Свойство лабильности, кроме

ЭЭГ-методик, определялось также с помощью КЧМ. Свойство активированности

- по частоте альфа-ритма, с обратным знаком - по его суммарной энергии.

Принадлежность к «мыслителям» и «художникам» диагностировалась по

латентным периодам ВП вертекса, а из психологических показателей - методи-

кой Б.Б. Коссова и тестом Векслера.

В.В. Печенков использовал интегральный показатель каждого общего свой-

ства, а затем - в соответствии со схемой Гиппократа-Павлова - выделил груп-

пы испытуемых с чертами четырех темпераментов:

1) сангвиники - сочетание силы, лабильности, уравновешенности;

2) холерики — сочетание силы, лабильности и преобладания возбуждения;

3) флегматики - сочетание силы, инертности и уравновешенности;

4) меланхолики - сочетание слабости, инертности и преобладания торможения.

Результаты, полученные с помощью погруппового анализа (t-критерий

Стьюдента), представлены в табл. 41. Из этой таблицы видно, что меланхолики,

262

согласно принятым критериям, относятся по сравнению с холериками к «мыс-

лителям»: у них более длительные латенции ВП вертекса, выше уровень вер-

бального интеллекта, разница вербального и невербального интеллекта (в поль-

зу вербального) и меньше значения непроизвольного запоминания первосиг-

нальных признаков.

Холерики же относятся скорее к «художникам» с соответствующим ком-

плексом показателей: более коротким латентным периодом ВП вертекса, мень-

шим уровнем вербального интеллекта и разницей вербального и невербального,

лучшим непроизвольным запоминанием первосигнальных признаков.

Эти данные в контексте исследований типологических свойств как задатков

способностей представляются очень существенными, так как они на основе

электрофизиологических и психологических методов устанавливают соотноше-

ние двух павловских типологий. Изучение же той и другой в качестве природ-

ных предпосылок индивидуальных различий в темпераменте, способностях, ха-

рактере, склонностях - необходимое условие целостности анализа индивиду-

альности и личности.

Таблица 41

Соотношение типа темперамента и

показателей специально человеческих свойств ВИД

/В.В. Печенков, 1987/

Группы испытуемых

1. Меланхолики (9 чел.)

2. Флегматики (7 чел.)

3. Сангвиники (5 чел.)

4. Холерики (8 чел.)

Показатели и средние значения по группам

1

126,2

119,6

121,8

118,6

2

107,5

115,4

117,4

111,5

3

-18,7

-4,2

-4,4

-7,1

4

12,6

11,9

16,4

15,1

5

3,24

5,0

5,4

5,69

6

0,2

0,48

0,33

0,38

7

350

300

298

275

Оценка разницы средних между

меланхоликами и флегматиками

t

Р

меланхоликами и сангвиниками

t

Р

меланхоликами и холериками

t

Р

флегматиками и холериками

t

Р

1,542

-

1,524

-

2.169

0,05

0,542

-

1,714

-

1,856

0,1

0,745

-

0,345

-

4,186

0,001

2,530

0,05

2,485

0,05

0,481

-

0,321

-

1,805

-

1,283

-

2,194

0,1

1,414

-

1,917

0,1

2,592

0,05

0,269

-

1,804

0,1

0,771

-

1,373

-

1,413

-

2,761

0,05

3,113

0,01

3,013

0,01

0,288

-

Список показателей:

1. Уровень вербального интеллекта (тест Векслера).

2. Уровень невербального интеллекта (тест Векслера).

3. Разность уровней вербального и невербального интеллекта (тест Векслера).

4. Произвольное запоминание цифр (методика Коссова).

5. Непроизвольное запоминание особенностей написания цифр (методика Коссова).

6. Отношение произвольного запоминания к непроизвольному (методика Коссова).

7. Латентный период компонента П 300 вертекс-потенциала (мс).

263

Результаты, получаемые на других выборках и с использованием новых

способов регистрации и анализа вызванных потенциалов /Б.Р. Кадыров, 1990;

Е.П.Гусева, И. А. Лёвочкина, И.В.Тихомирова, В.В. Печенков, 1994/, подтвер-

ждают факт более длительных латентных периодов ВП у «мыслителей» и более

коротких - у «художников».

Приводим характеристики представительниц художественного и мысли-

тельного типа.

Испытуемая К. Е., студентка, 27 лет, представительница художественного

типа (оценка за узнавание в тесте М.Н. Борисовой «4», за описание «1»). Левша,

хотя пишет правой рукой.

Судя по ЭЭГ-показателям, обладательница средней по силе и лабильности

нервной системы с преобладанием возбуждения. Непроизвольная и произволь-

ная память хорошие. К картинкам дает (и запоминает) несколько определений,

например, «мягкий стул с зеленой обивкой на фоне розовых обоев», «красное

яблоко, схематичное, как детская картинка» и т.д. Небольшое преобладание

вербального интеллекта над невербальным.

При ответах на вопросник Кэттелла - высокие оценки по фактору В (разви-

тое логическое мышление), I (художественное мышление), М (мечтательность,

наличие воображения). Показатели экстраверсии в 2 раза превышают показате-

ли интроверсии (вопросник Айзенка).

Отмечает значение случайности в своей жизни, разбросанность интересов,

большие колебания в настроении и работоспособности («середины нет»). Не-

произвольная регуляция преобладает над произвольной. Средний балл общей

успеваемости - 3,4

3

.

Испытуемая Т.М. Студентка, 26 лет, представительница мыслительного ти-

па (оценка за узнавание в тесте М.Н. Борисовой - «1», за описание - «4»).

Судя по ЭЭГ-показателям, обладательница сильной и инертной нервной

системы с небольшим преобладанием возбуждения. Имеет очень высокие пока-

затели произвольной памяти, они в 2 раза выше, нежели показатели непроиз-

вольной. Индекс вербального интеллекта выше невербального.

При ответах на вопросник Кэттелла - высокие оценки по факторам В (раз-

витое логическое мышление), G (высокий моральный контроль, аккуратность),

L (высокая самооценка), О (напряженность, усталость) Qi (новаторство); низкие

оценки по факторам А (необщительность), С (эмоциональная неустойчивость),

N (прямота, естественность) и Q

2

(зависимость от группы).

Показатели интроверсии в 2 раза больше показателей экстраверсии (по Ай-

зенку).

Отмечает у себя большую работоспособность, в частности, за счет регуля-

ции с самоприказом («научила мама»). Всегда хорошее настроение. При нали-

чии двух детей средний балл общей успеваемости - 4,8.

Далее проблема общих способностей, их основных «блоков» - мнемиче-

ских, интеллектуальных, успешности учения, уровней регуляции - и их задат-

ков - главным образом в виде специально человеческих типов ВНД, рассматри-

вается отдельно для школьников и студентов.

3

Данные получены в опытах и наблюдениях И.В. Тихомировой, Э.А. Голубевой,

Н.А. Аминова, В.В. Печенкова.

264

2. Память, интеллект, успеваемость и специально чело-

веческие типы ВНД

Школьники

Характеристики специально человеческих типов ВНД - мыслительного, художе-

ственного и среднего - относятся как к собственно физиологическим параметрам -

индивидуальным особенностям вызванных потенциалов затылка и вертекса, соче-

таниям тех или иных безусловнорефлекторных типологических свойств, индикато-

рам межполушарной асимметрии, так и к психологическим показателям - соотно-

шению продуктивности узнавания или описания, невербального и вербального ин-

теллекта, непроизвольного и произвольного уровней регуляции.

Имея в виду эту сложную многостороннюю природу характеристик, отно-

сящихся к специально человеческой типологии, рассмотрим некоторые резуль-

таты по соотношению данных параметров с показателями общих способностей

у школьников-подростков.

При изучении типов мнемических способностей С.А. Изюмовой описаны

симптомокомплексы, которые включают в себя не только общие познаватель-

ные способности - особенности восприятия, памяти и мышления, но и черты

темперамента и характера /1995/. Лишь часть ее обширного исследования пред-

ставлена в разделе 5.2 и в разделе 6.4. В контексте обсуждаемой проблемы на-

помним, что более выраженные способности к памяти-запечатлению характер-

ны для лиц с относительным преобладанием первой сигнальной системы - «ху-

дожников», а более выраженные способности к памяти-перекодированию - для

лиц с преобладанием второй сигнальной системы - «мыслителей».

С показателями продуктивности непроизвольной и произвольной памяти на

картинки и определения к ним значимо и положительно коррелировали у подрост-

ков амплитудные значения вертекс-потенциала (Е.П. Гусева, 1979). Здесь, как и в

случае с другими параметрами, выступило значение свойства активированности и

большей выраженности первосигнальных функций. Косвенно это подтвердилось

тем, что для условий кратковременного непроизвольного запоминания по сравне-

нию с произвольным таких значимых коэффициентов было в 1,5-2 раза больше.

Весьма четкие связи выявились у подростков между амплитудными харак-

теристиками ВП вертекса и оценками успеваемости /Е.П.Гусева, 1979, 1981;

А.В. Пасынкова, Е.П.Гусева, С.С. Липовецкий, 1980/. Вызванные потенциалы

регистрировались в двух различных условиях: раздражители были индиффе-

рентными и сигнальными. В первом случае серия световых вспышек давалась

без специальной инструкции (испытуемых просили просто смотреть на экран),

во втором случае повышенное внимание вызывалось инструкцией представить

предъявляемые вспышки в 2 раза более яркими. Наряду с ВП регистрировались

и принятые в лаборатории показатели общих свойств нервной системы.'При ис-

пользовании факторного анализа полученных данных (метода главных компо-

нент) установлено, что существует взаимосвязь между амплитудами вертекс-

потенциала и частотой альфа-ритма, рассматриваемой в качестве индикатора

свойства активированности.

265

Именно амплитудные значения вертекс-потенциала, особенно в условиях

применения сигнальных световых раздражителей, оказались коррелирующими

со всеми тремя суммарными оценками успеваемости - ГЦ, ЕЦ и общим баллом

(табл. 42). Наибольшее число положительных корреляций между параметрами

ВП и учебными оценками (при р ‹ 0,01) имеет место для амплитудных характе-

ристик вертекс-потенциала с латентностью 280-330 и 400—410 мс. С затылоч-

ными ВП в этой выборке таких связей не обнаружено, несмотря на применение

специфического для зрительного анализатора светового раздражителя.

Таблица 42

Корреляции между оценками успеваемости и амплитудами

поздних фаз ВВП на сигнальные раздражители

/А.В. Пасынкова, Е.П. Гусева, С.С. Липовецкий, 1980/

η=35

Латентный период (в

мс) амплитуд ВВП

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

Оценки успеваемости

общий средний балл

0,455**

0,490**

0,417*

0,476**

0,447**

0.513**

0,382*

0,451**

0,389*

0,390*

0,346*

0,366*

0,499**

0,484**

0,378*

0,375*

0,378*

0,299*

0,336*

балл гуманитарного

цикла

0,461**

0,493**

0,466**

0,499**

0,441**

0,501**

0,397*

0,438**

0,416*

0,419*

0,383*

0,375*

0,534**

0,496**

0,409*

0,384*

0,381*

-

0,368*

балл естественного

цикла

0, 448**

0,490**

0,380*

0, 442**

0, 422*

0,496**

0,365*

0,441**

0, 343*

0, 304*

-

-

0,435**

0,436**

0,355*

0,337*

0, 377*

0,315*

0,330*

Примечание: шаг считывания параметров ВП - 10 мс.

Более неспецифический характер поздних компонентов вызванных потен-

циалов, особенно вертекс-потенциала, и их связь с активационными процесса-

ми, позволяют предполагать, что фактором, сказывающимся на успешности

обучения, является выраженность и избирательный характер ориентировочной

реакции в отношении первосигнальных и второсигнальных раздражителей. К

сожалению, в исследованиях Е.П. Гусевой с соавторами не была использована

методика М.Н. Борисовой, которую мы применяем в качестве референтной для

определения индивидуальных особенностей взаимодействия сигнальных сис-

тем, а также другие методики такого рода.

266

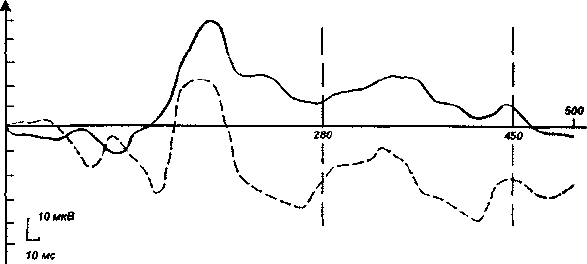

Рис. 18. Схематическое изображение вертекс-потенциала двух учеников, разли-

чающихся по успешности учения.

Сплошная линия - успевающий ученик (испытуемый К., средний балл - 4,3);

пунктир - плохо успевающий ученик (испытуемый Р., средний балл - 3,0).

/В.В. Пасынкова, Е.П. Гусева, С.С. Липовецкий, 1980/.

Имеется, однако, большая плеяда корреляций успешности обучения именно с

теми поздними компонентами ВП, которые соотносятся со значимостью сигнала,

с принятием решения, с адекватными информационными процессами. Приводим

рисунок 18 из работы А.В. Пасынковой, Е.П.Гусевой, С.С. Липовецкого /1980,

с. 145/, на котором представлено схематическое изображение вертекс-потенциала

двух учеников, отличающихся по успешности учения. Видно различное смеще-

ние фаз вызванного потенциала по отношению к нулевой линии у хорошо и пло-

хо успевающего ученика. У хорошо успевающего ученика основная «площадь»

ВП находится выше нулевой линии, у плохо успевающего, напротив, - ниже.

В уже упоминавшейся коллективной работе, проведенной в 175-й школе с био-

логическим уклоном, наряду с показателями общих свойств были зарегистрирова-

ны и характеристики, с помощью которых диагностировались особенности межпо-

лушарных взаимоотношений и взаимодействия сигнальных систем /Э.А. Голубева,

С.А. Изюмова, М.К. Кабардов, Б.Р. Кадыров, М.А. Матова, В.В. Печенков,

В.В. Суворова, И.В. Тихомирова, З.Г. Туровская, Е.Д. Юсим, 1991/.

Из табл. 43 видно, что с выраженностью рпоросигнальных функций связана

общая успеваемость, но на наиболее высоком уровне значимости (0,01) - успе-

ваемость по предметам естественного цикла.

Вообще оценки успеваемости по 12 предметам из 17 положительно корре-

лируют с этим показателем выраженности второй сигнальной системы. Отсут-

ствуют связи показателя «описание» с оценками по иностранному языку, гео-

графии, физкультуре и труду.

Более избирательно и только по отношению к задачам, требующим образно-

го стиля мышления (в тесте Р. Зенхаузерна), коррелируют с выраженностью

первосигналъной деятельности более высокие оценки по музыке (которая связа-

на также с выраженностью второсигнальных функций) и по зоологии.

И, наконец, единственная значимая связь, относящаяся к методике Д. Киму-

ры, - это отрицательная корреляция коэффициента правого уха и оценок успе-

ваемости по предметам гуманитарного цикла. Смысл этой связи в том, что под-

267

ростки с доминированием правого полушария по речи в целом лучше успевают

по гуманитарным предметам.

Косвенное подтверждение этой зависимости, имеющей, по-видимому, не-

случайный характер, содержится в работе В.В. Печенкова (1989). Им было ус-

тановлено, что среди старшеклассников с более высокими оценками по гумани-

тарным предметам чаще встречается такое сочетание общих свойств нервной

системы: сила, лабильность и активированность, которое более характерно для

«художников».

Отмечая эти достаточно логичные зависимости, нельзя не обратить внима-

ния и на некоторую противоречивость данных, полученных на этой выборке

школьников. Из табл. 43 видно, что суммарные показатели невербального и об-

щего интеллекта на высоком уровне значимости коррелируют с выраженностью

второй сигнальной системы («описание» в методике М.Н. Борисовой). С этим

показателем, однако, значимо не коррелирует уровень вербального интеллекта.

Здесь мы сталкиваемся с явлением, которое обозначается исследователями как

«нетипичность» межполушарных отношений в подростковом возрасте.

Таблица 43

Корреляции показателей невербального, вербального и общего интеллекта, успе-

ваемости и специально человеческих свойств нервной системы

(Э.А. Голубева и др.)

n=30

Успеваемость и интеллект

Русский язык

Литература

История

Иностранный язык

География

Физика

Алгебра

Геометрия

Химия

Зоология

ГЦ

ЕЦ

Общая успеваемость

Черчение

Музыка

Физкультура

_Труд_

Невербальный интеллект

Вербальный интеллект

Общий интеллект

Специалыше свойства, 1 и 2 сигнальные системы

1

02

25

17

32

14

25

26

20

09

46**

04

17

11

38*

15

-13

16

17

18

12

2

39*

42*

40*

-03

21

42*

53**

62**

57**

37*

32

53**

36*

51**

41*

-05

25

54**

29

45*

3

12

27

19

15

24

-02

07

13

29

38*

18

01

11

20

56**

22

03

-24

17

08

4

08

-22

-06

-27

-05

24

-11

-20

-17

01

-36*

-14

-22

09

-17

01

33

-18

-15

-06

Примечание: 1 - число правильно узнанных объектов; 2 - число правильно описанных объектов

(методика М.Н. Борисовой); 3 - число задач, требующих образного стиля мышления

(методика Р. Зснхаузерна); 4 - коэффициент правого уха - КПУ (методика Д. Киму-

ры).

268