Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность

Подождите немного. Документ загружается.

физиологических сопоставлениях в качестве типологических свойств нервной

системы использовались, главным образом, нейродинамические характеристи-

ки, показатели двигательных реакций при диагностике силы нервной системы и

показатели условнорефлекторных свойств динамичности возбуждения и дина-

мичности торможения - при изучении баланса нервных процессов /Н.Г. Зыря-

нова, И.М. Палей, 1972/.

Четких плеяд статистически значимых зависимостей этих показателей

свойств нервной системы и памяти получено не было.

Комментируя неоднородность и противоречивость картины психофизиоло-

гических соотношений, Б.Г. Ананьев и Е.И. Степанова связывают ее, в частно-

сти, и с парциальностью используемых физиологических показателей /1972/.

Парциальность преодолевается в ЭЭГ-методиках. Адекватность электрофи-

зиологических показателей типологических свойств нервной системы для со-

поставления с регуляторной, энергетической и информационной функциями

психического можно считать доказанной. Эти индикаторы, будучи врожденны-

ми интегративными характеристиками функционирования мозга, вполне обос-

нованно используются и для диагностики задатков общих и специальных спо-

собностей /Э.А. Голубева, 1980, 1993; Способности и склонности, 1989; Б.Р. Ка-

дыров, 1990 и др./.

В настоящей главе обобщаются данные, полученные при использовании

трех групп показателей, относящихся к общим способностям: 1) результатов

тестирования мнемических способностей учащихся (школьников и студентов);

2) результатов тестирования интеллекта; 3) показателей успешности учения за

длительный период времени.

В качестве их природных предпосылок (задатков) взяты общие и специаль-

но человеческие свойства нервной системы, преимущественно в их электрофи-

зиологическом выражении, а также особенности полушарного взаимодействия в

контексте типологической концепции.

Тем не менее мы прекрасно понимаем, что то широкое употребление терми-

на «задатки», которое существует в языке как «зачатки, зародыши каких-нибудь

способностей или наклонностей» /Толковый словарь русского языка, под ред.

Д.Н. Ушакова, т. 1, с. 922/, вполне обоснованно. Здесь лишь очерчивается об-

ласть наших экспериментальных и теоретических исследований.

5.1. Характеристики общих способностей

Память рассматривается как важнейшая «информационная система, непре-

рывно занятая приемом, видоизменением, хранением и извлечением информа-

ции» (Р.Л. Клацки, 1978, с. 8).

«Память - форма психического отражения действительности, заключаю-

щаяся в закреплении, сохранении и последующем воспроизведении человеком

своего опыта. Память обеспечивает накопление впечатлений об окружающем

239

мире, служит основой приобретения знаний, навыков и умений и их последую-

щего использования. Сохранение опыта создает возможность для обучения че-

ловека и развития его психики (восприятия, мышления, речи и т.д.). Память

служит необходимым условием единства психической жизни человека, единст-

ва его личности» /«Психологический словарь», 1983, с. 247/.

А.А. Смирнов /1966/ считает мнемическими способностями индивидуаль-

ные особенности памяти, выражающиеся в быстроте, точности и прочности за-

поминания.

Мнемические способности измерялись в наших исследованиях различными

методами /Р.С.Трубникова, 1972; Э.А. Голубева, 1980; С.А. Изюмова, 1989/. На

основании этих работ были выделены два основных класса мнемических способ-

ностей: 1) проявляющиеся в лучшем запечатлении, своеобразном «импринтинге»

информации; 2) проявляющиеся в лучшем смысловом кодировании информации.

Наиболее обстоятельно мнемические способности и два их основных вида у

подростков и взрослых были изучены в нашей лаборатории С.А. Изюмовой.

Они обобщены в ее книге /1995/.

Во многих опытах со школьниками и студентами весьма информативной

оказалась методика на запоминание двух наборов изображений конкретных

предметов. Первоначально она была разработана В.И. Самохваловой в лабора-

тории А.А. Смирнова /В.И. Самохвалова, 1962/. Затем эта методика была нами

существенно модифицирована таким образом, чтобы с ее помощью можно было

измерять и непроизвольное, и произвольное запоминание. Кроме того, стави-

лась задача - давать определения предъявляемым картинкам. Это позволяло

осуществлять дальнейший качественный анализ определений с точки зрения

индивидуальных и групповых особенностей когнитивных процессов.

Использовав несколько модифицированную классификацию, предложенную

Дж. Брунером с коллегами /P.P. Оливер и Д.Р. Хорнсби, 1971/, Е.П. Гусева вы-

делила пять категорий признаков предметов, по которым разделялись опреде-

ления: чувственно воспринимаемые свойства объектов, функциональные свой-

ства предметов, аффективно воспринимаемые свойства предметов, неадекват-

ные признаки предметов, номинальные определения /Е.П. Гусева, 1979/.

В первой серии, когда в опытах изучалось непроизвольное запоминание (без

мнемической задачи), демонстрировались следующие предметы: флаг, мяч,

стул, хлеб, сковорода, машина, туфли, пароход, носки, яблоко, яйцо, карандаш,

тарелка, гусь, стакан. Во второй серии, там, где ставилась мнемическая задача,

предъявлялись следующие предметы: чернильница, барабан, нож, утка, конь,

стол, платье, груша, ведро, троллейбус, арбуз, чайник, собака, шкаф, самолет.

Результаты, полученные с помощью этого теста, будут представлены ниже.

Отметим, что, несмотря на простоту, а возможно, что и благодаря ей, методи-

ка оказалась дифференцирующей индивидуальные и групповые различия. Так, в

одном из исследований /С. Кулхар, 1989/ с помощью анализа определений уда-

лось выявить некоторые различия студентов-агрономов и студентов-историков.

Например, к картинке из первой, непроизвольной серии, на которой изображена

машина, агрономы дают следующие пять определений: большая, тяжелая, белая,

зеленая, оранжевая. Количество и качество определений к этому же предмету у

историков больше и разнообразнее: сельскохозяйственная, новая, красивая, зеле-

240

ная, широкая, желтая, красная, большая, синяя, сильная, пассажирская, багажная,

грузовая, т.е. тринадцать. Соответственно, к картинке из второй (произвольной)

серии, на которой изображен нож, агрономы дают всего три определения: ма-

ленький, тонкий, белый, а историки одиннадцать - хороший, острый, белый, бу-

рый, маленький, желтый, металлический, длинный, кухонный, медный, зеленый.

Иначе говоря, рассмотрение этих и других результатов, полученных с по-

мощью данной методики, а также корреляты продуктивности памяти с ЭЭГ-ин-

дикаторами общих свойств нервной системы, говорят о том, что она диагности-

рует не только память как функцию запечатления, а и ассоциативное мышле-

ние. Важную информацию удается извлечь из сопоставления продуктивности

непроизвольного и произвольного запоминания благодаря «коэффициенту про-

извольности», дающему в какой-то мере возможность описать у каждого испы-

туемого (конечно, при сравнении с другими характеристиками) особенности ре-

гуляции - преимущественно непроизвольной или произвольной /Е.П. Гусева,

1979; Э.А. Голубева, 1980; Н.Я. Большунова, 1981/.

Другой познавательной функцией, измеряемой в наших исследованиях, был

интеллект. Тот теоретический и экспериментальный аспект, который представ-

лен в настоящей книге, более всего близок к пониманию интеллекта Б.Г. Ана-

ньевым. Именно он и его ближайшие сотрудники в многолетних исследованиях

изучали интеллект «как многоуровневую организацию познавательных сил, ох-

ватывающую психофизиологические процессы, состояния и свойства лично-

сти» /Б.Г. Ананьев, из неопубликованных рукописей 1967-1968 гг., цит. по:

Л.А. Баранова, М.Д. Дворяшина, 1976, с. 166/.

Л.А.Баранова и М.Д. Дворяшина /1976/ показали, что большой валидно-

стыо и надежностью для измерения интеллекта обладает тест Д. Векслера

/D. Wechsler, 1955, 1974/. Это было установлено путем сопоставления данного

теста с различными экспериментальными методиками и длительным наблюде-

нием за студентами в комплексном лонгитюдном исследовании.

В нашей лаборатории психофизиологическая валидность данного теста также

была неоднократно подтверждена /Г.С.Игнатович, 1978; Э.А. Голубева, 1980;

Н.Я. Большунова, 1981; А.П. Кепалайте, 1982; В.В. Печенков, 1987; М.К. Кабар-

дов, М.А. Матова, 1988/. Особенно следует отметить то, что невербальный ин-

теллект, судя по нашим данным, входит в один фактор с показателями, отра-

жающими в большей степени выраженность первосигнальных и правополушар-

ных функций, а вербальный интеллект входит в другой фактор, в котором кроме

субтестов Векслера представлены показатели, характеризующие выраженность

второсигнальных и в большей мере левополушарных функций.

Значение и смысл каждого из 11 субтестов Д. Векслера (6 вербальных и 5 не-

вербальных) описаны Л.А. Барановой и М.Д. Дворяшиной /1976/, а также во мно-

гих других руководствах. Поэтому остановимся только на определениях общего

уровня интеллекта, вербального и невербального, взятых из этой работы.

«Общий интеллект понимается как сложное интегральное качество психи-

ки, определенный синтез свойств, обеспечивающий в совокупности успешность

любой деятельности. Показателем общего интеллекта является успешность вы-

полнения всех заданий методики, полученная путем простого суммирования

показателей успешности выполнения каждого из заданий. Для получения обше-

241

го показателя, отражающего уровень общего интеллекта индивида, полученные

суммы переводятся в индексы интеллекта при помощи возрастных шкал.

Вербальный интеллект - интегральное образование, подструктура общего

интеллекта, функционирование которого осуществляется в вербально-логичес-

кой форме с преимущественной опорой на знания. Уровень и структура вер-

бального интеллекта существенно обусловлены образованием, многообразием

индивидуального опыта человека, всей совокупностью условий социализации

индивида. Показателем вербального интеллекта является суммарная успеш-

ность выполнения шести вербальных заданий, переведенная через возрастные

шкалы (вербальные) в показатель вербального интеллекта.

Невербальный интеллект - интегральное образование, подструктура об-

щего IQ, функционирование которого связано не столько со знаниями, сколько

с сформировавшимися на их основе умениями индивида и особенностями его

психофизиологических характеристик, важнейшими из которых являются сен-

сомоторные и эвристические. Показателем невербального интеллекта является

суммарная успешность выполнения пяти невербальных заданий, переведенная в

соответствующий показатель посредством возрастных невербальных шкал»

/Л.А. Баранова, М.Д. Дворяшина, 1976, с. 168/.

Кроме результатов тестирования мнемических и интеллектуальных способ-

ностей, определялись характеристики школьной успеваемости как по отдель-

ным предметам, так и по обобщенным оценкам /см. главу 3/. В тех случаях, ко-

гда это было возможно, использовались оценки успеваемости по общим и спе-

циальным дисциплинам у студентов высших учебных заведений.

5.2. Соотношение показателей общих способно-

стей и общих свойств нервной системы

Память, интеллект, успеваемость и общие свойства

нервной системы

Школьники

Сопоставление тех характеристик, которые можно отнести к индикаторам

более общих способностей (успешность мнемической, интеллектуальной и

учебной деятельности) и показателей общих безусловнорефлекторных свойств

нервной системы (силы—слабости, лабильности-инертности и активированно-

сти-инактивированности), было осуществлено на двух группах школьников 6 и

14-16 лет Е.П. Гусевой /Е.П. Гусева, 1975, 1979, 1988, 1989/. Дети 6 лет - уча-

щиеся нулевого класса 237 школы (их обучением руководил доктор педагогиче-

ских наук проф. А.Н. Конев), а также воспитанники подготовительной группы

детского сада; подростки - учащиеся 91 школы.

242

Память обеих возрастных групп учащихся оценивалась с помощью методи-

ки запоминания картинок и определений к ним в условиях непроизвольного и

произвольного запоминания (см. раздел 5.1). Уровень умственного развития де-

тей 6 лет определялся при помощи «Ориентировочных тестов школьной зрело-

сти» А. Керна и Я. Йирасека /И. Шванцара и коллектив, 1978/, а уровень учеб-

ных достижений - преподавателями 237-ой школы по математике, родному

языку, общетрудовым умениям, аппликации, рисованию, конструированию и

развитию речи. Для старшеклассников использовались оценки по учебным

предметам за несколько лет обучения, выставленные различными преподавате-

лями-предметниками 26-ой, 91-ой, 175-ой школы, а также общий балл и сред-

ний балл отдельно по предметам естественного и гуманитарного циклов.

Прежде всего следует отметить статистически значимое различие индикаторов

ЭЭГ-свойств нервной системы у шестилеток и подростков. Значения всех трех

свойств нервной системы у подростков выше: они как возрастная группа являются

обладателями более сильной, лабильной и активированной нервной системы.

Соответствующие результаты погруппового анализа представлены в табл. 33

из исследования В.П. Гусевой /1989/. Определение силы-слабости нервной сис-

темы осуществлялось с помощью реакции перестройки на низкие частоты - 4, 5,

6, 7 Гц (этот показатель выше у слабых); лабильности-инертности - на высокие

частоты - 18, 25, 30 Гц (этот показатель выше у лабильных) и активированности-

инактивированности - по показателям альфа-комплекса и гармоникам при навя-

зывании частот тета-диапазона (у активированных больше частота альфа-ритма и

выраженность гармоник, меньше - суммарная энергия альфа-ритма).

Автор отмечает, что показатели активированности и лабильности статистиче-

ски значимо больше у школьников 14-16 лет, а показатели слабости - у школьни-

ков 6 лет. Из таблицы очевидно и определенное различие индикаторов по полуша-

риям: «статистически достоверные различия показателей реакции перестройки на

высокие частоты световой стимуляции 18, 25 и 30 Гц получены в основном для ле-

вого полушария, а для правого они незначимы; на низкие частоты 5 и 6 Гц - для

правого полушария, а для левого они незначимы» /там же, с. 44-45/.

ЭЭГ-показатели типологических свойств были в этих двух возрастных вы-

борках сопоставлены с характеристиками непроизвольного и произвольного за-

поминания и с успешностью учения: для школьников 6 лет использованы данные

по отдельным предметам, для школьников 14-16 лет - обобщенные оценки.

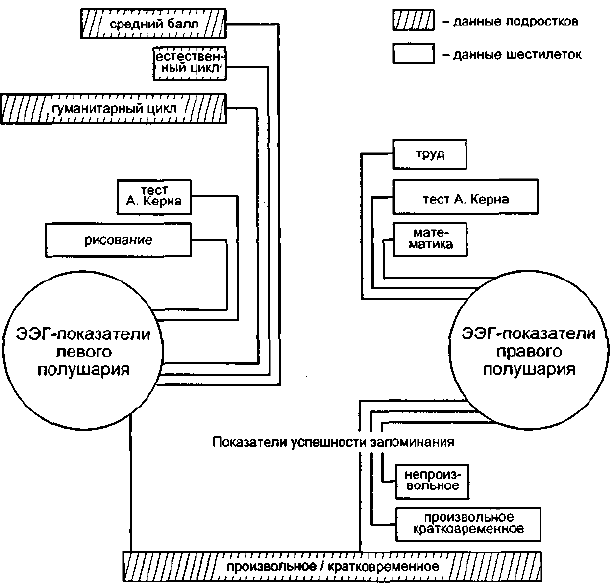

Для представления полученных психофизиологических соотношений вос-

пользуемся рисунками Е.П. Гусевой (1989). В них корреляционные связи изо-

бражены в виде поперечных гистограмм, длина которых пропорциональна ко-

личеству значимых коэффициентов корреляций, взятых отдельно для левого и

правого полушарий (рис. 15 а, б, в).

«Из общего числа значимых коэффициентов корреляций в группе шестиле-

ток 37 относятся к правому полушарию и 15 - к левому. В группе 14-16 лет 29

коэффициентов получены для ЭЭГ-показателей правого полушария и 51 - для

левого. Эти данные говорят о том, что у шестилетних детей показатели успеш-

ности учебы и памяти коррелируют больше с биоэлектрическими показателями

правого полушария, а у подростков - левого (соотношение числа значимых

корреляций приблизительно 1 к 2)» /Е.П. Гусева, 1989, с. 55/.

243

Таблица 33

Статистическая оценка разницы средних показателей спонтанной и вызванной

биоэлектрической активности мозга подростков 14-16 лет и детей 6 лет

/Е.П. Гусева, 1989/

Показатели ЭЭГ

1. Суммарные энергии

дельта- ритмов фоно-

вой ЭЭГ

2. Суммарные энергии

тета-ритмов фоновой

ЭЭГ

3. Частота альфа-ритма

4. Индексы реакции пе-

рестройки 18 Гц

5. Индексы реакции пе-

рестройки25 Гц

6. Индексы реакции пе-

рестройкиЗО Гц

7. Индексы реакции пе-

рестройки 5 Гц

8. Индексы реакции пе-

рестройки 6 Гц

9. Индексы реакции пе-

рестройки 30 Гц

10.2-я гармоника реак-

ции перестройки 6 Гц

11.2-я гармоника реак-

ции перестройки 5 Гц

12. 2-я гармоника реак-

ции перестройки 6 Гц

Левое полушарие

X,

n=72

35,5

34,7

10,85

46,8

37,5

37,1

46,4

х

2

n=47

43,6

51,2

9,85

30,9

22,4

20,0

22,4

t-крите-

рий

-2,59

-3,80

5,71

2,86

3,99

3,92

4,18

Р

0,05

0,001

0,001

0,01

0,001

0,001

0,001

Правое полушарие

X,

n=72

30,3

28,4

10,88

44,9

40,9

34,2

41,0

49,7

х

2

n≈47

45,4

53,5

9,94

55,9

51,1

22,9

23,8

22,6

t-крите-

рий

-4,41

-5,79

5,53

-2,41

-2,34

2,41

2,20

4,16

Р

0,001

0,001

0,001

0,05

0,05

0,05

0,05

0,001

Примечание: X, - средние показатели для группы подростков; Х

2

- средние показатели для группы

шестилеток; приведены статистически значимые различия средних.

Более успешными среди шестилеток оказались обладатели слабой нервной

системы, с большей выраженностью медленной ритмики как в спонтанной ЭЭГ,

так и при навязывании частот светового раздражителя в дельта- и тета-диапазо-

нах. Как уже неоднократно отмечалось, эти ритмы в норме характеризуют сен-

сорную чувствительность и интенсивность ассоциативной деятельности.

На психологическом уровне шестилеток отличает их чувствительность, яр-

кость впечатлений, любознательность, но и повышенная утомляемость, отвле-

каемость. Судя по статистическим зависимостям, они лучше учатся по матема-

тике, труду, рисованию, успешно выполняют тест А. Керна.

Качественный анализ результатов тестирования по А. Керну показал, что

рисунки человеческой фигуры обладателей слабой нервной системы у детей 6

лет получили самую высокую оценку, отличаясь сложностью и детализирован-

ностью изображений, в отличие от весьма схематичных и упрощенных изобра-

жений шестилеток - обладателей сильной нервной системы.

244

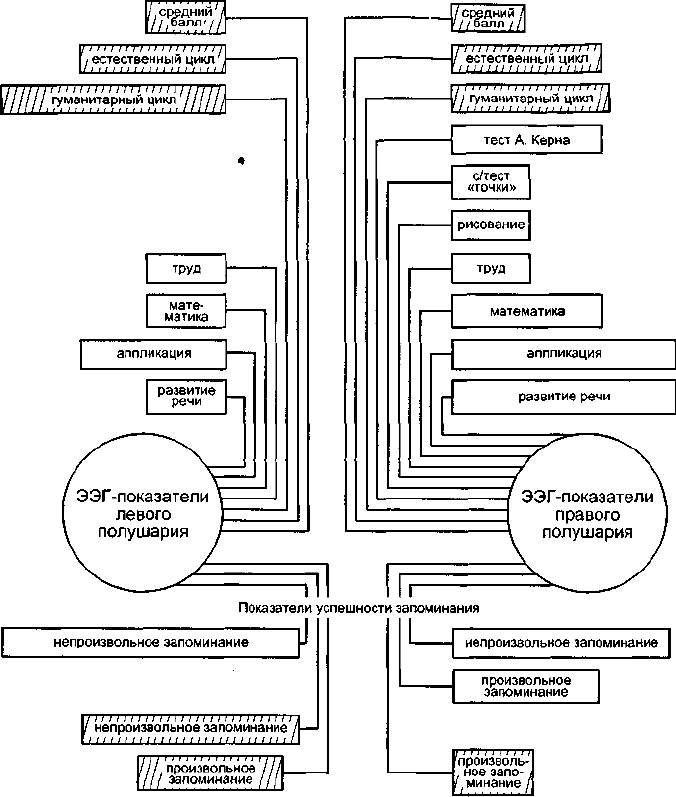

Но свойство слабости представлено, естественно, не изолированно. Среди шес-

тилеток наиболее многочисленные связи, как видно из рис. 15 б, обнаружены и со

свойством лабильности нервной системы. Это относится как к успешности в це-

лом, так и к аппликации, развитию речи, рисованию, труду при их сопоставлении с

ЭЭГ-индикаторами свойства лабильности в обоих полушариях, но особенно в пра-

вом. Лабильная нервная система обеспечивает, вероятно, повышенные скоростные

возможности в выработке как интеллектуальных, так и моторных навыков.

В группе подростков, судя по картине общих статистических зависимостей,

лучше учатся также обладатели более слабой и лабильной нервной системы, но у

них «ядром» нейродинамики выступило свойство активированности (рис. 15 β).

Это, в частности, вероятно, связано и с тем, что в данном возрасте завершается

становление основного ритма ЭЭГ человека - альфа-ритма, а именно его инди-

каторы, особенно частота, вошли в характеристики типологического свойства

активированности.

Рис. 15. Соотношения ЭЭГ-показателей общих типологических свойств нервной системы с ус-

пешностью учебной и мнемической деятельности подростков

14-16 лет и детей 6 лет /Е. П. Гусева. 1989/. _

а)

Взаимосвязи ЭЭГ-показателей свойства силы-слабости нервной системы с успешностью учеб-

ной и мнемической деятельности подростков!4-16 лет и шестилеток. Длина поперечных гисто-

грамм на этом и последующих рисунках пропорциональна числу значимых коэффициентов корре-

ляций

245

Рис. 15. Соотношения ЭЭГ-показателей общих типологических свойств нервной системы с ус-

пешностью учебной и мнемической деятельности подростков

14-16 лет и детей 6 лет /Е. П. Гусева, 1989/.

б)

Взаимосвязи ЭЭГ-показателей свойства лабильности нервной системы с успешностью учебной и

мнемической деятельности подростков 14-16 лет и шестилеток.

Как было показано в нашем коллективном исследовании /Э.А. Голубева,

Е.П. Гусева, А.В. Пасынкова, Н.Е. Максимова, В.И. Максименко, 1974/, кон-

кретные, результаты которого рассмотрены в главе 4, помимо частоты альфа-

ритма, в качестве реактивных показателей этого свойства выступают вторая и

третья гармоники при навязывании частот тета-диапазона. Они положительно

коррелируют и с успешностью учения /Е.П. Гусева, 1979/.

246

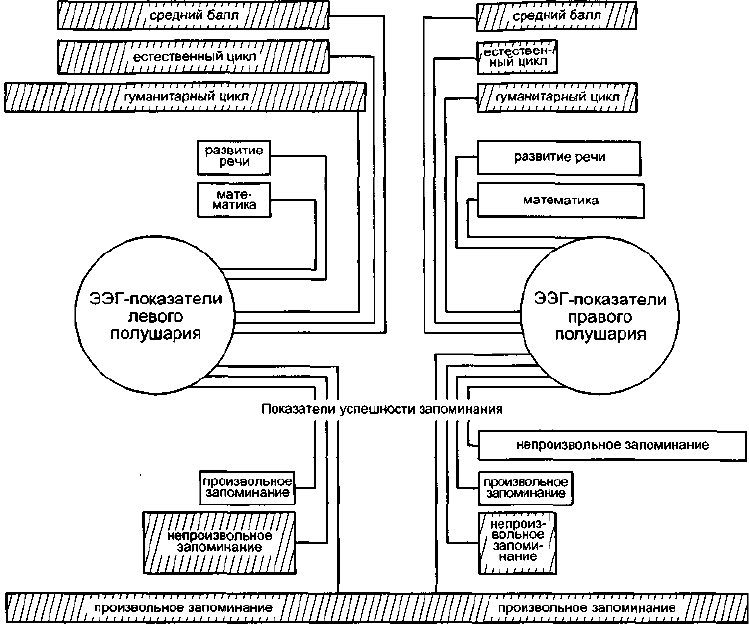

Рис. 15. Соотношения ЭЭГ-показателей общих типологических свойств нервной системы с ус-

пешностью учебной и мнемической деятельности подростков

14-16 лет и детей 6 лет/Е. П. Гусева, 1989/.

в)

Взаимосвязи показателей свойства активированности-инактивированности нервной системы с

успешностью учебной и мнемической деятельности подростков 14-16 лет и шестилеток.

Из таблицы 33 видно, что гармоники при погрупповом анализе больше

представлены у подростков. Они, как и частота альфа-ритма, ярче выражены у

подростков, которые в целом лучше учатся и имеют более высокие значения

показателей для условий не только непроизвольного, но и произвольного запо-

минания. Однако соотношение становится другим, когда преобладают сложные

виды произвольной когнитивной деятельности (см. ниже данные инактивиро-

ванных подростков и взрослых).

При исследовании связей ЭЭГ-показателей свойств и продуктивности непро-

извольного и произвольного запоминания различного материала (изображений

конкретных предметов, двузначных чисел с алгоритмом, трехзначных чисел,

слов) были выделены два основных вида мнемических способностей - память с

доминированием функции запечатления и память с доминированием функции

247

перекодирования (Э.А. Голубева, 1980). Чаще в условиях непроизвольного запо-

минания обнаруживалась связь памяти-запечатления со свойством лабильности, а в

условиях произвольного запоминания - связь памяти-перекодирования со свойст-

вом инертности нервной системы. Активированность и сила нервной системы ока-

зались факторами, способствующими большей продуктивности памяти вообще.

Эти же два вида мнемических способностей были выявлены и у подростков,

и у взрослых только для условий произвольного запоминания, изучаемого с по-

мощью целой продуманной батареи тестов, дававших возможность исследовать

память как сложную иерархическую систему, включающую различные уровни

(С.А. Изюмова, 1986-1991, 1995/. Уровни памяти, которые диагностировались

25 тестами, либо известными, но модифицированными, либо созданными вновь,

относились к запечатлению следов, простых признаков, целостных объектов и

логических структур.

Данные, полученные на старшеклассниках, описаны в перечисленных выше

работах С.А. Изюмовой. Отметим здесь, что школьники - яркие носители двух

разных видов мнемических способностей (памяти-запечатления и памяти-

перекодирования) - характеризуются и многими другими особенностями, кото-

рые дифференцируют эти крайние группы.

Учащиеся с выраженной памятью-запечатлением чаще являются обладателями

чувственно-конкретных и оперативных форм познавательных процессов - воспри-

ятия, мышления, воображения; в картине свойств темперамента и характера их от-

личают такие черты, как склонность к новым впечатлениям, эмоциональность, вы-

сокая жизненная активность, направленная на внешний мир, но одновременно и

импульсивность поведения, беззаботность, недостаточный самоконтроль.

Учащиеся с выраженной памятью-перекодированием чаще являются обла-

дателями опосредованного стиля восприятия и мышления, развитых вербаль-

ных функций, зрелых познавательных мотивов. Они отличаются умением пла-

нировать свою деятельность, ответственны, сдержанны в проявлении чувств,

осторожны, рефлективны (рис. 16).

Первый тип мнемических способностей связан преимущественно с сильной,

активированной, инертной нервной системой при регистрации показателей свойств

в задних отделах мозга; второй тип - со слабой, инактивированной, лабильной

нервной системой при регистрации показателей свойств в передних отделах.

Два вида мнемических способностей по-разному коррелируют и с успешно-

стью обучения разным предметам в классах с дифференцированным обучением и

в обычном классе. Лучшая успеваемость практически по всем предметам поло-

жительно соотносится с мнемическими способностями, связанными со смысло-

вой переработкой материала. Но и мнемические способности, проявляющиеся в

более продуктивном непосредственном запечатлении, сказываются на лучшем

усвоении таких предметов, как русский язык, химия, геометрия, география, анг-

лийский язык, а также в более успешном овладении практическими знаниями по

физике и химии. Склонность детально и точно запоминать материал характерна

для учеников, лучше успевающих по тем предметам, где существенны знания о

множестве конкретных объектов. А успеваемость по таким предметам, как лите-

ратура, история, алгебра, особенно тесно связана со способностью к обобщенно-

му запоминанию зрительных объектов (С.А. Изюмова, 1995).

248