Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность

Подождите немного. Документ загружается.

количества воспроизведений и узнаваний отражает более высокий уровень

мнемической активности и ее произвольной регуляции.

5. Жизненные показатели активности оценивались самими учащимися и

учителями, на основе чего вычислялись показатели «устойчивость активности»,

«внеучебная активность», «работоспособность». Успешность учения оценива-

лась по обобщенным индексам: ЕЦ - естественный цикл, ГЦ - гуманитарный

цикл и общий балл.

Естественным «кандидатом» для сопоставления с параметрами психической

активности было свойство активированности (см. его описание в разделе 3.4).

Показатели свойства активированности

В данной выборке, состоящей из всех 36 учеников 8 класса средней массовой

школы г. Москвы, в качестве общего показателя уровня активации были взяты

средние ранги из двух параметров свойства активированности: выраженности эф-

фекта вторых гармоник при реакции навязывания на 6 Гц (реактивный индикатор)

и частоты альфа-ритма - по данным левого полушария (индикатор фоновой ЭЭГ).

По средним рангам общего показателя уровня активации произведено деле-

ние всех испытуемых на группы (по 12 человек): первая - высокоактивирован-

ные, вторая - среднеактивированные, третья - низкоактивированные.

Другим электрофизиологическим методом, использовавшимся в данной ра-

боте, была электромиограмма (ЭМГ), с помощью которой регистрировалось

сжатие и расслабление кисти правой руки. Испытуемые в течение 60 с повторя-

ли сжатие и расслабление в произвольном и удобном темпе. Считалось, что бо-

лее высокому уровню активации будет соответствовать более частое сокраще-

ние и расслабление мышц.

В связи с возрастными особенностями подростков, учащихся 8 класса, был

рассмотрен вопрос о распределении медленных составляющих ЭЭГ - дельта-,

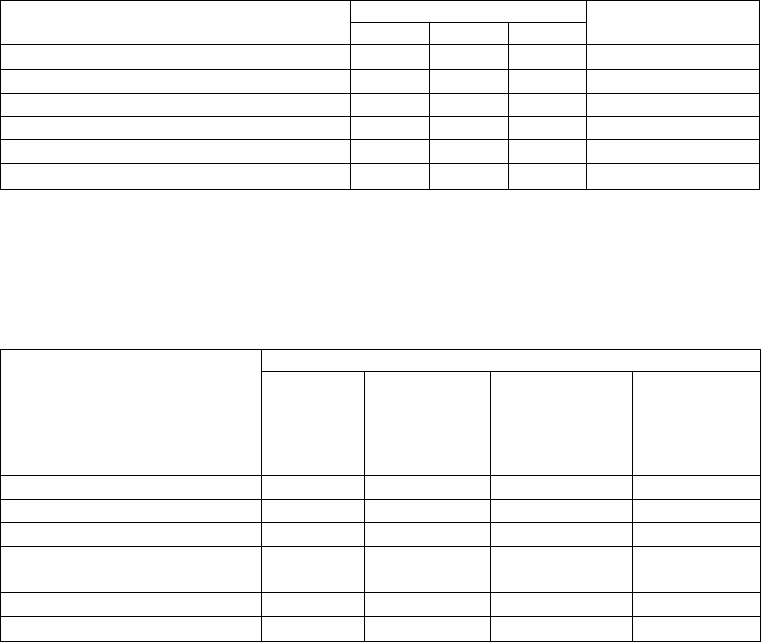

тета- и альфа-ритма и частоты тета-ритма в трех выделенных группах (табл. 30).

Из таблицы видно, что более высокому уровню активированности соответству-

ет меньшая выраженность суммарной энергии дельта-, тета- и альфа-ритма и

меньшая частота тета-ритма, различия групп по этому показателю высоко зна-

чимы. В отличие от частоты альфа-ритма, отрицательно коррелирующей с сум-

марной энергией альфа-ритма, частота тета-ритма находится не в обратных, а в

прямых соотношениях с суммарной энергией тета-ритма. Частота тета-ритма

прогрессивно возрастает при низких уровнях активированности и уменьшается

при самых высоких показателях свойства активированности. Обратное соотно-

шение частоты альфа- и тета-ритма подтверждается их значимой отрицательной

корреляцией (р = -0,44, р ‹ 0,01 для левого полушария).

Такого рода прямые связи энергии и частоты характерны для структур с

большим числом пейсмекеров /Е.Н. Соколов, устное сообщение/.

Результаты погруппового анализа свойства активированности и хар'актери-

стик психической активности представлены в табл. 31, 32.

В табл. 31 отражены линейные зависимости, в табл. 32 - нелинейные. Они

неоднократно комментировались нами (Н.С. Лейтес, Э.А. Голубева, Б.Р. Кады-

ров, 1980; Э.А. Голубева, 1980; Б.Р. Кадыров, 1990).

219

Таблица 30

Соотношение показателей медленных составляющих ЭЭГ

с уровнем активированности

/Б.Р. Кадыров, 1977/

Группы, различающиеся

по свойству активированности

1. Высокоактивированные

2. Среднеактивированные

3. Низкоактивированные

Разница между 1-й и 3-й группами

1

р

Суммарная энергия ритмов

дельта

20,1

22,6

25,4

5,3

2,43

0,05

тета

18,5

21,2

24,8

6,3

2,31

0,05

альфа

38,4

45,4

74,4

36,0

3,63

0,01

Частота

тета-ритма

6,36

6,70

7,09

0,73

5,32

0,001

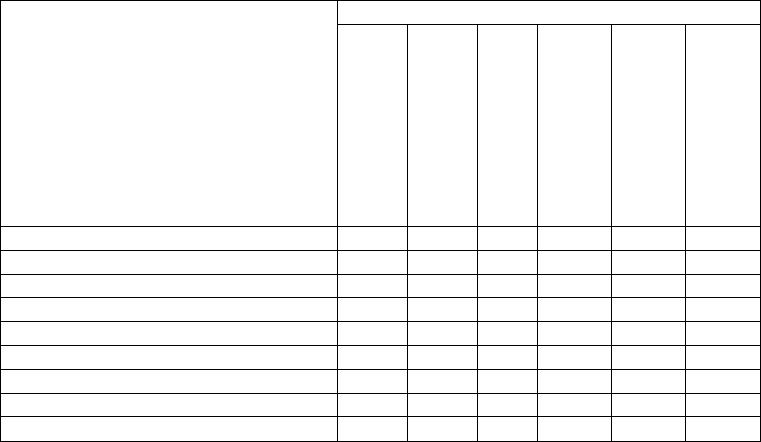

Таблица 31

Данные о линейной зависимости показателей активности

от уровня активированности

/Н.С. Лейтес, Э.А. Голубева, Б.Р. Кадыров, 1980/

Группы испытуемых и

t-критерий между

1-й и 3-й группами

1. Высокоактивированные

2. Среднеактивированные

3. Низкоактивированные

Разница между 1-й и 3-й

группами

t

Р

Показатели активности.

коэффи-

циент ва-

риативнос-

ти

79,7

65,9

63,7

16,0

2,1

0,05

количество

правильных

ответов при

сличении

8,75

7,75

7,71

1,04

2,19

0,05

разница между

количеством

правильных узна-

ваний и вос-

произведений

16,9

19,3

20,5

3,6

2,25

0,05

удобный

темп сжатий

кисти (коли-

чество сжа-

тий в

1

мин)

41,0

32,5

26,8

14,2

2,07

0,05

Здесь хотелось бы обратить внимание на следующее. В таблице 31 о линей-

ных соотношениях свойства активированности с активностью значимые меж-

групповые различия имеют место для показателей, полученных при тестирова-

нии. В таблице же о нелинейных соотношениях (32) представлены главным об-

разом показатели, извлеченные из анкетных данных и относящиеся к особенно-

стям поведения и успешности учения. И по ним группа высокоактивированных

имеет большие значения во всех столбцах, кроме первого, т.е. обнаруживает

более высокий уровень психической активности.

Высокоактивированные «отстают» от низко-, а тем более, от среднеактиви-

рованных по стремлению к разнообразию.

Нелинейность относится, собственно, к сопоставлению групп средне- и низ-

коактивированных. Последние демонстрируют более высокий уровень психи-

ческой активности не по сравнению с группой высоко-, а по сравнению с груп-

пой среднеактивированных. И в этом случае проявляется положительное значе-

ние саморегуляции.

220

В целом же в выборке подростков выраженность свойства активированно-

сти, преобладание возбуждения - благоприятная основа различных видов пси-

хической активности.

Таблица 32

Данные о нелинейной зависимости показателей активности

от уровня активированности

/Н.С. Лейтес, Э.А. Голубева, Б.Р. Кадыров, 1980/

Группы испытуемых и

t-критерий между группами

1. Высокоактивированные

2. Среднеактивированные

3. Низкоактивированные

Разница между 1 -й и 2-й группами

t

Р

Разница между 2-й и 3-й группами

t

Р

Показатели активности

стремление

к разнообразию

18,75*

27,17

19,25

8,42

2,86

0,01

7,92

2,06

0,05

количество

слозкенных букв

11,36

6,91

9,84

4,45

2,29

0,05

2,93

2,21

0,05

устойчивость актив-

ности (в баллах)

6,0

2,38

5,25

3,62

3,32

0,01

2,87

2,99

0,05

внеучебная актив-

ность (в баллах)

4,33

3,33

3,75

1,00

2,43

0,05

0,42

1,25

-

работоспособность

(в баллах)

4,13

2,79

3,75

1,34

3,60

0,01

0,96

2,85

0,01

успешность учения

(средний балл по

учебным предметам)

4,16

3,58

4,01

0,58

2,91

0,01

0,43

2,23

0,05

Примечание: * Количество выборов одного итого же места для подчеркивания.

4.4. Обсуждение

Как было показано в первых же экспериментальных исследованиях (раз-

дел 4.1), а затем неоднократно повторялось в последующих, успешность

школьного обучения неизменно коррелирует с ЭЭГ-индикаторами типологиче-

ских свойств. Это относится к среднему баллу, а также к предметам гуманитар-

ного и естественного циклов и отдельным дисциплинам. В данной главе приве-

дены результаты, касающиеся старшеклассников. Подобные зависимости, хотя

и с определенными различиями, получены на первоклассниках и студентах при

исследовании общих способностей (см. главу 5) и при психофизиологическом

изучении специальных способностей (см. главу 6).

Можно считать доказанным, что показатели всех трех безусловнорефлек-

торных свойств так или иначе связаны с эффективностью учебной и познава-

тельной деятельности.

221

Особенность описанных соотношений состоит, однако, в том, что в обсле-

дованных выборках школьников лучшая успеваемость коррелировала не с си-

лой, а со слабостью нервной системы.

Следует отметить, что и при других экспериментальных методах определе-

ния силы-слабости нервной системы показано значение слабости в эффектив-

ности учебной деятельности. Так, в кандидатской диссертации СВ. Гриценко

/1997/

7

, в которой рассматривалась и проблема соотношения силы и чувстви-

тельности нервной системы, было обнаружено два симптомокомплекса психо-

логических и физиологических характеристик, определенным образом соче-

тающихся в группах лучше и хуже успевающих учеников. Сила-слабость опре-

делялась с помощью двигательной методики В.Д. Небылицына («закон силы»,

звуковой вариант, см. раздел 3.2).

«... лучше успевающие учащиеся характеризуются более высоким уровнем

дифференцированности когнитивных структур (по Н.И. Чуприковой, 1997 - Э.Г.),

высокими показателями интеллектуального развития по тестам интеллекта

(Д. Векслера, Г. Уиткина), более слабой нервной системой, тенденцией к более

высокой абсолютной чувствительности (слуховой и вибрационной), большей вы-

раженностью второй сигнальной системы; гибкостью мышления, легкостью пе-

реключения с одного вида деятельности на другой, высокой речедвигательнои

активностью, быстрой вербализацией (по опроснику В.М. Русалова).

Хуже успевающие ученики имеют более низкий уровень дифференцирован-

ности когнитивных структур и в большинстве случаев характеризуются более

низкими показателями интеллектуального развития (по тестам Д. Векслера и

Г. Уиткина) и школьной успеваемости; наличием сильной нервной системы,

более низкой абсолютной чувствительностью (слуховой и вибрационной), от-

носительным преобладанием первосигнальных функций; отличаются предпоч-

тением стереотипных форм деятельности, вязкостью мышления, медленной

вербализацией (по опроснику В.М. Русалова)» /СВ. Гриценко, 1997, с. 17-18/.

Однако, судя по нашим данным, лучше учатся не только обладатели более

слабой, но и более лабильной и активированной нервной системы. Для свойства

активированности число соответствующих корреляций наибольшее.

Обращение к структурообразующим признакам темперамента - эмоцио-

нальности и активности и их ЭЭГ-коррелятам - позволяет несколько конкрети-

зировать проблему групповых различий и способы обеспечения эффективности

деятельности, в частности учебной и познавательной, у лиц, принадлежащих к

разным «полюсам» типологических свойств.

Более четкие данные получены здесь для параметра психической активно-

сти и тесно связанной с ней саморегуляции. Из таблиц видно, что высокоакти-

вированные подростки в целом лучше учатся, мнемическая и двигательная ак-

тивность у них также выше. Однако группа мнактивированных учащихся также

достаточно успешна в учебе. Эти подростки многого достигают благодаря ор-

ганизации и самоорганизации деятельности, обеспечивающих устойчивость ак-

тивности и сравнительно высокую работоспособность.

Руководитель - доктор психологических наук, проф. Т.А. Ратанова.

222

Погрупповой анализ особенностей биотоков свидетельствует о том, что в

последней группе статистически значимо больше суммарная энергия дельта-,

тета- и альфа-ритмов и самая высокая частота тета-ритма (табл. 30).

Согласно различным двухфакторным моделям активации (они упоминаются

в главе 3), функционирование более высокочастотной системы в самом общем

схематизированном виде выявляется в показателях альфа-ритма, а более низко-

частотной - скорее в характеристиках тета-ритма.

В контексте психофизиологических соотношений первая система активации

составляет одну из типологических предпосылок психической активности, а

вторая - саморегуляции.

Вслед за Н.С. Лейтесом мы рассматриваем эти обобщенные характеристики

главным образом как структурообразующие признаки способностей (глава 2).

Однако анализ психофизиологических основ активности, «энергетических мо-

делей» поведения, а также соотношения энергетического и информационного

подходов в понимании внутренних условий активности и сближения активно-

сти и саморегуляции в нервной деятельности осуществлен Н.С. Лейтесом, как

нам представляется, в более широком контексте, нежели проблема способно-

стей. А внимание к формально-динамической стороне активности и саморегу-

ляции и их обусловленность свойствами типа нервной системы допускают рас-

пространение этих обобщенных характеристик и на особенности темперамен-

та /Н.С. Лейтес, 1975; 1977/.

Так или иначе, экспериментальные данные, представленные в настоящей

главе, относящейся к темпераменту, тяготеют к этим обобщенным характери-

стикам, что не противоречит рассмотрению их и в связи со способностями.

К «полюсу активности», характеризующемуся на физиологическом уровне

высокими значениями свойства активированности (большой частотой альфа-

ритма, его малой энергией и выраженностью второй и третьей гармоник при

навязывании частот тета-диапазона), и «полюсу саморегуляции», отличитель-

ной особенностью которого являются доминирование низких дельта- и тета-

частот и большая частота тета-ритма, тяготеют и разные виды эмоционально-

сти, хотя здесь картина оказалась весьма неоднозначной.

Экспериментальные данные суммированы в словесной схеме. В разделе

«эмоциональность» тревожность и ее типологические предпосылки представле-

ны отдельно в связи с тем, что тревожность как черту можно считать достаточ-

но стабильным и самостоятельным свойством личности /A.M. Прихожан, 2000/.

Зависимости, полученные на подростках и взрослых и представленные в

верхней части схемы, а именно большая успешность в ряде случаев обладателей

слабой и лабильной нервной системы в учебной и интеллектуальной деятельно-

сти, могут быть объяснены, исходя из самого общего понимания функционально-

го значения ритмов ЭЭГ. Напомним данные, приведенные в главе 3: М.Н. Лива-

новым с сотрудниками /М.Н. Ливанов, 1972; Н.Е. Свидерская, СЕ. Скорикова,

1977 и др./ установлено значение низкочастотных составляющих ЭЭГ человека

в осуществлении интеллектуальной деятельности, а на животных и человеке по-

казана особая роль тета-ритма в замыкательной, ассоциативной деятельности.

О.С. Виноградова /1975/, рассматривая поведенческие корреляты тета-рит-

ма, считает последний показателем ((рабочего состояния мозга» (выделено ав-

223

тором - Э.Г.), а его частоту - индикатором уровня активности, «чувствительной

мерой общего уровня сенсорного притока» и «необходимым условием анализа

ситуации и фиксации следов» /с. 160—161/.

СХЕМА СООТНОШЕНИЙ ОБЩЕЙ УЧЕБНОЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

УСПЕШНОСТИ, АКТИВНОСТИ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ И ТИПОЛОГИЧЕСКИХ

СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Подростки

Успешность обучения школьников

Слабость

Активированность

Лабильность

Взрослые

Общая интеллектуальная успешность

Слабость

Лабильность

Активность Саморегуляция

Подростки

Высокий уровень разных видов психиче- Склонность к самоорганизации,

ской активности стремление к разнообразию и вариа-

тивности поведения, ответственность

Активированность Инактивированность

Сила Слабость

Взрослые

8

Активность в сфере общения Волевая регуляция в познавательной и

психомоторной сферах

Активированность Инактивированность

Лабильность Инертность

Чаще положительная

Сила

Активированность

Лабильность

Эмоциональность

Взрослые

Тревожность

Подростки

Слабость

Активированность

Лабильность

Взрослые

Слабость

Лабильность

Чаще отрицательная

Слабость

Инактивированность

Инертность

В работах Е. Басара с сотрудниками при использовании современных мето-

дов регистрации биоэлектрической активности во время осуществления ин-

тегративной деятельности целого мозга установлена важнейшая роль тета-

8

В этом разделе использованы данные А.И. Крупнова /1983/.

224

активности в ассоциативных процессах, в том числе когнитивных /Е. Basar,

1998, 1999/.

Диагностика свойства силы—слабости нервной системы относится именно к

тета-диапазону: обладатели слабой нервной системы имеют большую выражен-

ность тета-частот как в спонтанной, так и в вызванной ритмике. Более успешная

учебная и когнитивная деятельность у лиц с преобладанием тета-активности

поэтому представляется не случайной, а скорее закономерной.

Исследования Е. Басара с сотрудниками, посвященные обнаружению сигна-

ла и принятию решения (см. подробнее раздел 3.1), являются веским аргумен-

том в понимании параметра сенсорной чувствительности как важной состав-

ляющей «полюса» слабости нервной системы, поскольку дельта-колебания най-

дены во время определения слуховых порогов.

Закон обратной (статистической) связи силы и чувствительности нервной

системы, открытый Б.М. Тепловым и В.Д. Небылицыным, получил дополни-

тельное электрографическое подтверждение: суммарная энергия дельта-ритма,

но нашим данным, относится к фактору слабости нервной системы. Эта зависи-

мость «действует» и на уровне психологических проявлений свойства силы-

слабости: различные виды сенсорной чувствительности могут входить в

«синдромы», обеспечивающие эффективность познавательной и учебной

деятельности (см., например, приведенные выше результаты О.В. Гриценко).

Лабильность нервной системы, характеризуемая навязыванием высоких (бе-

та- и гамма-) частот и их представленностью в спонтанной ЭЭГ, ответственна за

скоростные параметры ВНД, способствуя, говоря словами А.А. Ухтомского,

«дифференциальному восприятию среды в ее деталях».

Активность же в зоне гамма-ритма, по Басару, характерна для состояний се-

лективного внимания и мотивации. С гамма-колебаниями связывают феномен

сознания /см. Н.Н. Данилова, 1998/.

Что касается ЭЭГ-показателей свойства активированности, то следует отме-

тить, по крайней мере, две их функции - информационную и энергетическую.

Так, размышляя относительно коррелятов тета- и альфа-ответов в составе вы-

званных потенциалов, Басар с сотрудниками на основании опытов с различными

сенсорными раздражителями («адекватными» и «неадекватными» для того или

иного анализатора) приходят к выводу о том, что «альфа более тесно связан с

первичными сенсорными процессами, а тета - с ассоциативными и когнитивны-

ми». Распределение тета- и альфа-систем на уровне целого мозга свидетельствует

о тесной связи сенсорных и когнитивных процессов /Е. Basar, 1999, р. 152-153/.

Энергетическая же природа частоты альфа-ритма подтверждена в уже обсуж-

давшихся в главе 3 опытах Ларсон с сотрудниками /C.L. Larson et al., 1998/, когда

впервые на человеке было показано, что скорость обмена глюкозы в таламусе,

важнейшем подкорковом генераторе альфа-ритма, в обоих полушариях отрица-

тельно коррелирует с энергией альфа-ритма (величина, обратная его частоде), т.е.

частота альфа-ритма непосредственно отражает скорость обмена глюкозы.

До сих пор в связи с достижениями интегративной нейрофизиологии боль-

ше подчеркивалось соотношение различных составляющих ЭЭГ с информаци-

онными процессами, но не менее существенными являются корреляции этих

ритмов с энергетическими и мотивационными процессами.

8-Голубе на

225

Уже упоминалось о том, что Г. Уолтер соотносил тета-активность с эмо-

циями, исследуя детей на разных стадиях онтогенеза; он наблюдал эти зависи-

мости у нормальных взрослых, особенно при прекращении или недостатке удо-

вольствия, предполагая, что «..реакция на неудовольствие или разочарование

является одной из первых и прочнейших основ личности. В частности, при обу-

чении, когда в процессе связи между явлениями многие возможные идеи отбра-

сываются, неприятных идей оказывается больше, чем приятных, а удовольствия

в большинстве своем оказываются преходящими» /Г. Уолтер, 1966, с. 218/.

Позднее было установлено, что и положительное подкрепление, вызывая

процесс активации в структурах лимбической системы, обусловливающих ге-

нерацию тета-ритма, может приводить к положительному эмоциональному со-

стоянию и синхронизации доминирующих ритмов ЭЭГ, в том числе альфа-

ритма/Г.Ю. Волынкина, Н.Ф. Суворов, 1981 и др./.

Изучение ЭЭГ-коррелятов различных форм стресса В.В. Суворовой и З.Г. Ту-

ровской показало, что «стресс первосигнального типа характеризовался преиму-

щественной активностью тета-ритма, а для второсигнального стресса была харак-

терна активность дельта-ритма» /см. В.В. Суворова, 1975, с. 125/.

Итак, тета-ритм, будучи важнейшим показателем когнитивных процессов, в

то же время, как отмечалось, - индикатор функционирования потребностно-

мотивационных структур и эмоциональных состояний. Это и «ритм напряже-

ния», и контроля произвольных действий, и признак включения стабилизирую-

щих компенсаторных механизмов.

А дельта-ритм - и индикатор сенсорных процессов, особенно тех, которые

связаны с оперированием пороговыми раздражителями, чувствительностью, и

показатель охранительного торможения.

Данные, полученные в типологии, говорят, таким образом, о значении низ-

ких частот в энергетических, эмоциональных, информационных и регуляторных

процессах.

Из обобщающей словесной схемы видно далее, что эмоциональность и актив-

ность, судя по представленности и сходству в комбинациях ЭЭГ-характеристик

типологических свойств, взаимообусловлены. Это выступает более четко на «полю-

сах» активности и саморегуляции, с одной стороны, и положительной и отрица-

тельной эмоциональности - с другой. Уровень разных видов психической активно-

сти у подростков и активности в сфере общения у взрослых - выше у «специали-

стов возбуждения», имеющих большие значения силы, активированности и ла-

бильности. Выраженность этих же свойств чаще связана с положительной эмоцио-

нальностью. Мы не располагаем собственными психофизиологическими данными

об эмоциональности подростков (кроме тревожности). Но судя по результатам

А.Е. Ольшанниковой /1977/, полученным на выборке подростков, сходной с теми, у

которых Б.Р. Кадыровым /1990/ исследовалась психическая активность и ее ЭЭГ-

корреляты, школьники с доминированием положительной эмоциональности харак-

теризуются меньшей представленностью в спонтанной ритмике низких частот, что

отличает обладателей более сильной нервной системы.

Психофизиологический анализ сферы общения говорит о положительных

соотношениях эмоции «радость», в отличие от эмоций «страх» и «гнев», с ак-

тивностью общения, что объясняется приятием оптимистами окружающего ми-

226

pa и привлекательностью радостно настроенных людей для общения с ними

/А.И. Крупное, В.П. Прядеин, Л.В. Жемчугова, 1979; А.И. Крупнов, А.Е. Оль-

шанникова, В.А. Домодедов, 1979; А.И. Крупнов, 1983/.

Однако даже в пределах малых выборок, проанализированных с помощью

метода таксономии А.П. Кепалайте (табл. 28), можно отметить в одной трети

случаев, что при «нетипичном» сочетании свойств нервной системы «специали-

сты торможения» могут быть носителями положительной эмоциональности. В

этом отношении интересны данные Л.А. Рабинович /1974/, приведенные в раз-

деле 4.2, согласно которым группа взрослых испытуемых с доминированием

альфа-ритма (инактивированных, по нашей классификации) отличается доми-

нированием эмоции «радость», принятием окружающего, спокойствием, чувст-

вом единения с миром и людьми («покой и воля» А.С. Пушкина).

Если же иметь в виду природные предпосылки саморегуляции и волевой ре-

гуляции в познавательной и психомоторной сферах, к которым тяготеет эмо-

циональность «специалистов торможения», то это может быть и радость, говоря

словами П.В. Симонова /1975/, «преодоления преград», и свобода в достижении

поставленных целей.

Действительно, как показывает обобщение ряда комплексных работ по

структуре темперамента, в частности соотношению активности и эмоциональ-

ности, «... существует два типа влияний каждой из эмоциональных характери-

стик (гнева, страха, радости) на динамические проявления активности человека.

В одних случаях они могут стимулировать активность в психомоторных, интел-

лектуальных, волевых действиях и в общительности, в других, наоборот, не

способствовать их отдельным проявлениям. Все это не позволяет в общем пла-

не говорить о положительной или отрицательной связи эмоциональности и об-

щей активности индивида» /А.И. Крупнов, 1992, с. 75/.

Рассмотрение психофизиологических предпосылок компонентов темпера-

мента требует обязательного обращения к специальной человеческой типоло-

гии, не представленной на схеме. Но прежде чем переходить к результатам кон-

кретных исследований с включением показателей взаимодействия сигнальных

систем, напомним, что, помимо двух основных факторов темперамента - актив-

ности и эмоциональности, - Хейманс и Вирсма /G. Heymans, E. Wiersma, 1909/

включали в качестве его фундаментальных черт первичность и вторичность,

обозначаемую и как реактивность, и как последействие сенсорного раздражите-

ля (длительность следа), и как «глубину переживания» /Р. Мейли, 1975/.

Сопоставление исследования Манди-Касла /А.С. Mundy-Castle, 1953/, в ко-

тором проанализованы ЭЭГ-корреляты первичности - вторичности, с нашими

результатами позволило высказать гипотезу об уместности привлечения кон-

цепции И.П. Павлова о специально человеческих типах ВНД к трактовке пер-

вичности-вторичности /Э.А. Голубева, 1993/.

Остановимся на конкретных зависимостях, приведенных Манди-Каслом

(они упомянуты частично в разделе 3.6).

Преобладание первичной функции наблюдается у испытуемых с частотой аль-

фа-ритма выше 10, 3 Гц, а преобладание вторичной функции - у испытуемых с час-

тотой альфа-ритма ниже 10, 3 Гц. Появление второй и третьей гармоник при дей-

ствии ритмических световых раздражителей характерно для людей с более высо-

227

8*

кой частотой альфа-ритма, с более выраженной первичной функцией. Это объясня-

ется процессами, происходящими в зрительном тракте: при более быстрых им-

пульсах, генерируемых ритмическими световыми раздражителями, создаются бла-

гоприятные условия для их удвоения и утроения, что выражается в появлении вто-

рой и третьей гармоник в биотоках мозга. Испытуемые с наличием гармоник отли-

чаются более быстрым временем восстановления корковых нейронов.

Обобщив исследования Вирсмы с соавторами и его последователей о

низких значениях критической частоты слития мельканий (КЧМ) у лиц с до-

минированием вторичной функции, а также собственные результаты, Манди-

Касл приходит к следующему выводу: у испытуемых с выраженной первичной

функцией имеет место более высокая возбудимость центральной нервной сис-

темы, а у «вторичников» — наоборот /там же, с. 17—18/.

Итак, у «первичников» наблюдается выраженность показателей, характерных

и для наших «художников»: высокие значения лабильности зрительного анализа-

тора, большая частота альфа-ритма, наличие второй и третьей гармоник при на-

вязывании ритма световых раздражителей, а у «вторичников» и наших «мысли-

телей» - низкие значения этих показателей, свидетельствующие в совокупности о

различиях в последействии раздражителей («последействие воздействия», по Ле

Сенну») /цит. по Р. Мейли, 1975, с. 222/.

На основе этих экспериментально выявленных аналогий, по-видимому, мож-

но говорить об известном сходстве двух классификаций. Да и по существу кон-

цепция темперамента Хейманса и Вирсмы и представления Павлова о значении

специально человеческих типов в понимании ВИД человека говорят о том, что

темперамент, будучи относительно самостоятельной подструктурой индивиду-

альности и личности, при рассмотрении его структурообразующих признаков -

активности и эмоциональности - не может отрываться у человека от «чрезвычай-

ной прибавки к механизмам нервной деятельности» /И.П. Павлов/.

Исследователи эмоционально-волевого регулирования, в частности, в видах

деятельности, протекающих часто в экстремальных условиях, например спортив-

ной, включавшие в свой анализ и типологическое звено /Е.П. Ильин с сотр., 1976;

Е.П.Ильин, 1980; Б.А. Вяткин, 1978, 1981; В.К. Калин, 1968, 1989; Л.М. Аболин,

1989 и др./, указывают на необходимость введения как объяснительного принципа

и методического приема первосигнальных и второсигнальных воздействий. Конеч-

но, при учете свойств нервной системы и их комбинаций, а также особенностей

темперамента это лишь один из резервов повышения произвольной регуляции и

воспитания волевых качеств.

Несмотря на трудность диагностики и общих, и специально человеческих

свойств по ЭЭГ-индикаторам, лабораторные исследования, уточняющие жиз-

ненные показатели, необходимы.

В кандидатской диссертации В.П. Прядеина /1989/

9

установлено, что боль-

шой прогностической ценностью обладают, действительно, жизненные прояв-

ления волевой активности. Последние наиболее часто коррелируют со свойст-

9

Руководители - доктор психологических наук, проф. А.И. Крупнов, доктор психоло-

гических наук, проф. Э.А. Голубева.

228