Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность

Подождите немного. Документ загружается.

2) корково-подкорковый - с большой интенсивностью бета-ритма и с малой

частотой альфа-ритма, т.е. это были более лабильные и инактивированные ис-

пытуемые;

3) подкорково-корковый — с большой частотой альфа-ритма, т.е. это были

более активированные испытуемые;

4) подкорковый - с большой частотой альфа-ритма и высокой суммарной

энергией бета-полосы в лобном отведении, т.е. это были более активированные

и более лабильные испытуемые.

Наибольшую успешность в овладении приемами произвольной регуляции

(аутотренинга) - расслаблением разных групп мышц, регуляцией дыхания и

сердечно-сосудистого тонуса - выявили испытуемые, принадлежащие к корко-

во-подкорковому типу, т.е. более лабильные и инактивированные.

По нашей классификации, основанной на сочетаниях основных и специаль-

ных человеческих свойств ВНД /В.В. Печенков, 1987; И.В.Тихомирова, 1988;

Э.А. Голубева, 1993/, это скорее испытуемые, принадлежащие к среднему типу,

но с большей выраженностью черт «мыслителей»

В задачах на произвольную регуляцию альфа-ритма - его экзальтацию или

депрессию - лучше действовали испытуемые коркового варианта, а также кор-

ково-подкоркового варианта, по сравнению их с группой подкорково-коркового

варианта/П.А. Жоров, О.Д. Ситковская, 1974/, т.е. инактивированные.

Таким образом, анализ данных по проблеме «расщепления» свойств на ус-

ловно- и безусловнорефлекторные и рассмотрение взаимодействия последних

позволяет обозначить состав симптомокомплексов, лежащих в основе двух

важнейших категорий психического - активности и саморегуляции — с точки

зрения их типологического обеспечения /глава 4/.

3.6. Проблемы соотношения общих и специально

человеческих свойств высшей нервной дея-

тельности; методики определения взаимодей-

ствия двух сигнальных систем

Известно, что типологическая концепция И.П. Павлова включала два боль-

ших раздела:

1) учение о свойствах ВНД, общих у животных и человека, - силе, уравно-

вешенности, подвижности;

2) представления о специально человеческих типах - «художниках», «мыс-

лителях» и «среднем типе», в основе становления которых лежит взаимодейст-

вие первой и второй сигнальных систем.

Первая сигнальная система: «Это то, что и мы имеем в себе как впечатле-

ния, ощущения и представления от окружающей внешней среды, как общепри-

родной, так и от нашей социальной, исключая слово, слышимое и видимое. Это

- первая сигнальная система действительности, общая у нас с животными. Но

слово составило вторую, специально нашу, сигнальную систему действительно-

сти, будучи сигналом первых сигналов. Многочисленные раздражения словом,

189

с одной стороны, удалили нас от действительности, и поэтому мы постоянно

должны помнить это, чтобы не исказить наши отношения к действительности.

С другой стороны, именно слово сделало нас людьми, о чем, конечно, здесь

подробнее говорить не приходится. Однако не подлежит сомнению, что основ-

ные законы, установленные в работе первой сигнальной системы, должны так-

же управлять и второй, потому что это работа все той же нервной ткани»

/И.П. Павлов, 1951, т. III, кн. 2. с. 335-336/.

Из этого принципиально важного положения следует, что две типологии

должны постоянно соотноситься друг с другом. И действительно, тщательно раз-

бирая со своими сотрудниками каждый случай нарушения в сбалансированном

функционировании двух сигнальных систем в норме и патологии, И.П. Павлов

связывает эти отклонения не только с преобладанием первой или второй сиг-

нальной системы, но и с особенностями общих животным и человеку типов выс-

шей нервной деятельности — силой или слабостью, уравновешенностью или не-

уравновешенностью, лабильностью или инертностью /«Павловские клинические

среды», 1954-1957, т. I-III/.

При разработке принципов и методических приемов изучения ВИД человека

в школе Б.М. Теплова одновременно с методиками определения типологических

особенностей на основе свойств, общих животным и человеку, М.Н. Борисовой

/1956/ и Б.Б. Коссовым /1955, 1956/ были разработаны и некоторые способы оп-

ределения мыслительного, художественного и среднего типов, а Н.С. Лейтесом

описаны картины поведения и психического склада лиц, принадлежащих к этим

типам /1960/. Однако в связи с тем, что задача конкретного исследования специ-

ально человеческих типов ВНД была временно отложена, не исследовалась и

проблема соотношения общих и специально человеческих свойств.

Это направление успешно разрабатывалось Г.В. Быстровой в школе B.C. Мер-

лина /1968, 1976/; были предложены новые методики определения индивидуаль-

ных вариантов взаимодействия сигнальных систем в норме, в частности перенос

условной кожно-гальванической реакции из первой сигнальной системы во вторую

и наоборот; проверена надежность этой методики путем сопоставления ее с моди-

фицированной двигательной методикой переноса Н.И. Чуприковой /1967/, и уста-

новлены соотношения специальных типов со свойством силы нервной системы, а

также с рядом особенностей познавательного стиля деятельности.

На новом этапе развития концепции свойств нервной системы эта проблема

была поставлена В.Д. Небылицыным, который полагал, что изучение общемоз-

говых параметров - общих свойств - позволит «... достичь определенного про-

движения в разработке единого подхода к тому, что И.П. Павлов обозначил как

«общие с животными» и «специально человеческие» типы высшей нервной дея-

тельности» /1976, с. 225/.

Согласно И.П. Павлову, особенности взаимодействия сигнальных систем

определяют не только специфику отражения, но и характер регуляции

поведения: «Самым постоянным и давним регулятором в жизненных отношениях

является вторая сигнальная система» /И.П. Павлов, «Среды», т. III, 1949, с. 91.

В психологии второсигнальная произвольная регуляция была подвергнута

теоретическому и экспериментальному анализу Е.И. Бойко /1961, 1964/ и его со-

трудниками /Т.Н. Ушаковой /1961/ и Н.И. Чуприковой /1967/, а также Н.И. Жин-

190

киным /1958, 1982/, А.Н. Соколовым /1968/, Д.А. Ошаниным, О.А. Конопкиным с

сотрудниками /1973/ и другими. В ряде исследований поставлен важнейший во-

прос о том, что подлежит произвольной регуляции, каковы механизмы и компо-

ненты непроизвольного регулирования. В широком контексте, это уже отмечав-

шаяся проблема взаимодействия энергетического, информационного и регуля-

торного мозговых блоков и межполушарного взаимодействия, если воспользо-

ваться категориями нейропсихологии /А.Р. Лурия, 1973/.

В цикле исследований, проведенных в нашей лаборатории /Э.А. Голубева,

Е.П.Гусева, 1972, Э.А. Голубева, 1980, Н.Я. Большунова, 1981, Г.Н.Дерюгина,'

1981/, мы сопоставляли у каждого испытуемого успешность решения той или

иной сенсомоторной или познавательной задачи на непроизвольном и произволь-

ном уровнях с последующим вычислением «коэффициента произвольности» /см.

ниже/. Исследовалась типологическая обусловленность индивидуальной специ-

фики соотношения непроизвольной и произвольной сфер, главным образом их

ЭЭГ - коррелятов для левого и правого полушарий головного мозга.

Совершенно новые возможности для типологов, действительно, открываются в

связи с интенсивно развивающимся направлением естествознания - многочислен-

ными и продуктивными исследованиями морфологической и функциональной

симметрии-асимметрии полушарий головного мозга и латерализации психофизио-

логических функций /R.W. Sperry, 1966; Kinsbourne M., 1978; Н.Н. Брагина,

Т.А.Доброхотова, 1981; С. Спрингер, Г.Дейч, 1983; Э.Г. Симерницкая, 1985;

В.М. Мосидзе, В.Л. Эзрохи, 1986; Е.Д. Хомская, 1987, В.В. Аршавский, 1988;

В.Л. Бианки, 1989 и многие другие/. Эти работы внесли большой вклад в понима-

ние специфичности лево- и правополушарных функций и их динамических соот-

ношений.

Исследования функциональной симметрии-асимметрии головного мозга по-

зволяют соотнести концепцию И.П. Павлова о двух сигнальных системах с дан-

ными по функциональной симметрии-асимметрии головного мозга /В.Л. Деглин,

1975; В.В. Суворова, 1975 и др./. «Вряд ли И.П. Павлов, выдвигая свою идею о

наличии среди людей представителей «художественного» и «мыслительного»

типов, мог предполагать, что в ближайшем будущем эта идея получит подтвер-

ждение в морфофизиологическом аспекте» /П.В. Симонов, 1981, с. 107/.

Однако, несмотря на, казалось бы, очевидность этой аналогии, прогресс в

данной области осуществляется довольно медленно /М.М. Кольцова, 1980/.

Одна из причин - необычайная сложность организации функциональной сим-

метрии-асимметрии мозга, выявившаяся в результате большого числа клиниче-

ских, экспериментальных (физиологических и психологических), а также обоб-

щающих теоретических исследований. Она дает себя знать и в решении проблемы

соотношения первосигнальных функций - преимущественно с правым, а второсиг-

нальных - преимущественно с левым полушарием. Действительно, оба центра речи

находятся в левом полушарии, что обусловливает его ведущую роль как в воспри-

ятии, так и в формировании языка как символической системы и речи как средства

общения /С. Спрингер, Г. Дейч, 1983/. С другой стороны, возможность восприни-

мать пространственные отношения, способность абстрактного представления

«двух- и трехмерных отношений внешнего мира, улавливаемых с помощью зрения,

осязания и движений», т.е. «манипуляционно-пространственные» функции правого

191

полушария /там же, с. 222/, вносят свой вклад в такие способности, как компози-

торские и математические /см. главу 6/.

Б.Г. Ананьев, который был не только выдающимся психологом, но и психо-

физиологом, многое сделал для развития представлений об интегративной, син-

тетической, системной деятельности полушарий головного мозга человека. Вы-

вод, к которому он пришел, остается актуальным до сих пор.

«Правшество», «левшество», амбидекстрия были обнаружены вслед за давно

описанными явлениями психомоторной сферы во всех сенсорных системах.

Общность сенсорных и психомоторных феноменов функциональных асимметрий

дала основание нам уже в 1952 г. усмотреть их центральную природу в парной

работе обеих гемисфер. Такое предположение было проверено электрографиче-

скими и электромиографическими опытами, подтвердившими факт кортикальной

природы бинарного функционирования. Затем мы распространили этот подход на

исследование сосудистых и секреторных парных органов, с деятельностью кото-

рых связано регулирование энергетических потоков. Сопоставление различных

рядов (сенсорного, моторного, сосудистого, секреторного) и выявление условий,

определяющих латерализацию в каждом из этих парных рядов, дало нам основа-

ние считать, что в каждый отдельный момент нервной деятельности обе геми-

сферы являются доминантными; одна из них (чаще всего левая у человека) доми-

нирует в регулировании информационных потоков, другая (чаще всего правая у

человека) доминирует в регулировании энергетических потоков. Именно этот

способ регулирования информационных, энергетических потоков мы назвали

«билатеральным» регулированием» /Б.Г. Ананьев, 1980, т. I, с. 208-209/.

Этот билатеральный (горизонтальный) и иерархический (вертикальный) кон-

туры регулирования, «многоуровневый характер интеграции различных свойств

человека» выявляются и в таком параметре интегративной деятельности мозга,

как взаимодействие первой и второй сигнальной систем, невербальных и вер-

бальных способностей, в психофизиологическом экспериментальном исследова-

нии которых также велика роль школы Б.Г. Ананьева (см. главы 5-6).

При разработке электрофизиологических показателей специально человече-

ских типов ВНД мы столкнулись, помимо общей сложности этой проблемы, с

рядом трудностей, две из которых необходимо здесь обозначить.

Первая из них связана с тем, что систематизация свойств, общих животным

и человеку, была осуществлена И.П. Павловым согласно трем характеристикам

(силе, уравновешенности и подвижности) основных нервных процессов (возбу-

ждения и торможения), т.е. в физиологических терминах. Их совокупность рас-

сматривалась как генотип.

Классификация же специально человеческих типов ВНД была осуществлена

в психологических терминах (смешанный, мыслительный и художественный

типы), применявшихся для описания той реальности, которая была обозначена

как фенотип.

Кроме того, систематизация по свойствам позволила осуществлять изучение

людей, согласно А. Анастази, в соответствии с «димензиональной», «измери-

тельной», системой классификации, а систематизация по типам - в соответст-

вии с «классификацией людей по резко отграниченным друг от друга группам»

/см. Б.М. Теплов, 1985, т. 2, с. 257/.

192

6

Б.Г. Ананьев

(1907-1972)

Б.М. Теплов, комментируя эти оба подхода в дифференциальной психоло-

гии, отмечает, что они имеют непосредственное отношение к поставленной им

проблеме в физиологии ВНД: свойства или типы. Именно Б.М. Теплов показал,

что, с одной стороны, прогресс в типологической концепции И.П. Павлова шел

в направлении от понимания типа как картины поведения к его пониманию как

совокупности свойств, а с другой - что «учение о типах как комплексах свойств

нервной системы, в конечном счете, нужно именно для того, чтобы научно ра-

зобраться в картинах поведения» /там же, т. 1, с. 8/.

Иначе говоря, как и было установлено в ряде теоретических и эксперимен-

тальных работ /А.Т. Губко, 1958 и др./, нет оснований противопоставлять изме-

рительный подход (изучение свойств) типологическому (описание типов). Но

реальная методическая трудность здесь остается, и конкретно она состоит в

том, что одна из основных методик определения специально человеческих ти-

пов ВНД - методика М.Н. Борисовой /1956/ - при ее создании являлась именно

типологической, в то время как усилия Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына в изу-

чении свойств нервной системы, общих человеку и животным, были направле-

ны на разработку количественной, димензиональной оценки этих свойств.

Возможность измерения различных физиологических и психологических

показателей в правом и в левом полушариях открывает большие перспективы

экспериментального исследования здорового человека и в русле теории свойств

нервной системы, с использованием не только типологического, но и димен-

зионального подхода.

Вторая большая трудность в разработке проблемы соотношения общих и

специально человеческих свойств ВНД состоит в нахождении таких параметров

работы мозга, которые могли бы быть адекватными для изучения индивидуаль-

ных особенностей на разных уровнях.

Достижения современного естествознания позволяют ближе подойти к анали-

тическому рассмотрению сигнальной деятельности, давая в руки исследователей

метод регистрации вызванных потенциалов (ВП). Их регистрация открыла воз-

7-Голубсиа

193

можность непосредственно фиксировать в мозгу не только действие безусловно-

го и условного сенсорных раздражителей, но и двигательные реакции.

Наличие связи ВП практически со всеми психическими функциями и при-

сутствие в них устойчивых индивидуальных характеристик позволяет считать

их использование в психофизиологии индивидуальных различий при изучении

сигнальной деятельности и безусловнорефлекторной основы информационных

процессов очень перспективным. Кроме того, ВП могут быть использованы для

диагностики особенностей людей, различающихся характером взаимодействия

сигнальных систем /A.M. Иваницкий, 1976/.

Весьма существенным для нас было то, что ВП входят в более широкий

класс вызванной биоэлектрической активности мозга, куда относится и реакция

навязывания ритма. А поскольку индикаторы последней включены в наших ис-

следованиях в арсенал одного из основных средств определения свойств силы,

лабильности и активированности, появилась реальная предпосылка исследовать

и общие, и специально человеческие свойства на единой методической основе.

1. Для диагноза специально человеческих типов высшей нервной деятельно-

сти была применена вышеупомянутая методика М.Н. Борисовой (1956). Она ос-

нована на запоминании, последующем узнавании и описании зрительных объ-

ектов. Это означает, что с помощью данной методики определяются психологи-

ческие проявления специально человеческих типов высшей нервной деятельно-

сти, а не собственно физиологические механизмы взаимодействия сигнальных

систем. Тем не менее, поскольку принятый способ психофизиологического ис-

следования предполагает соотношение психологических и физиологических

переменных, мы считали возможным использовать методику М.Н. Борисовой

для получения главным образом психологических параметров.

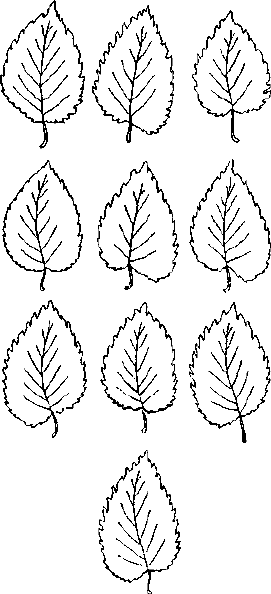

Испытуемому предъявляются наборы изображений листьев, очень похожих

друг на друга. Всего таких наборов 10. Один из них представлен на рис. 14. В

первой серии дается инструкция узнать эталонное изображение среди десяти,

очень похожих на предложенный образец. Эталон предъявляется всего на 3 сек.

В этих условиях испытуемые запоминают лист в основном синтетически, непо-

средственно. В такого рода запоминании, как полагает М.Н. Борисова, из-за ко-

роткого времени предъявления объекта преимущественным является функцио-

нирование первой сигнальной системы. Проводится с каждым испытуемым

5 опытов на узнавание.

Во второй серии перед испытуемым ставится задача описать эталон так,

чтобы по этому описанию его можно было бы найти среди других изображений.

Образец предъявляется одновременно с другими изображениями, и время опе-

рирования с ними более длительное - 10 сек. Испытуемые могут сравнивать

эталон с изображением листьев всего набора, выделять наиболее существенные

признаки и представлять их в вербализованном виде. Иначе говоря, условия

эксперимента во второй серии требуют от испытуемого, как полагает М.Н. Бо-

рисова, оперирования материалом по второсигнальному типу. В этих опытах

участвуют те же испытуемые, и каждый из них выполняет 5 заданий по описа-

нию изображений. Основанием для выделения крайних типов по преимущест-

венно образному или вербальному способу запоминания служило количествен-

ное соотношение правильно описанных и правильно узнанных объектов.

194

Рис. 14. Пример изображений листьев из одного набора /М.Н. Борисова, 1956/.

Мы преобразовали эту методику из типологической в димензиональную.

Данные были проранжированы следующим образом: одинаковые ранги при-

сваивались испытуемым с одной и той же разницей в числе успешно выполнен-

ных заданий первой и второй серии. Например, испытуемый Н.Б. правильно

решил все 5 заданий на узнавание и 2 задания на описание. Разность показате-

лей в этом случае составляет 3 (5 - 2 = 3). Испытуемый Л.Ш. получает такой же

ранг при успешном выполнении им 4 заданий первой серии и 1 задания во вто-

рой серии (4-1 = 3). У испытуемой B.C. разность = -3 («О» - за узнавание и

«3» - за описание).

Первые ранги присваивались испытуемым с наибольшей положительной раз-

ницей показателей узнавания и описания, т.е. с преобладанием первой сигналь-

ной системы, а последние ранги - испытуемым с наибольшей отрицательной раз-

ницей этих показателей, т.е. с преобладанием второй сигнальной системы. '

Принципиально важным здесь является то, что имеется возможность в соот-

ветствии с замыслом М.Н. Борисовой установить различие по одному динами-

ческому признаку - соотношению сигнальных систем, без учета успешности

узнавания или описания. Это не мешает тому, чтобы ранжирование было про-

ведено и с учетом успешности по узнаванию и описанию.

7'

195

2. В качестве другой психологической методики для определения уровня раз-

вития первой и второй сигнальной систем использовался тест Р. Зенхаузерна

/«Ваш стиль мышления», 1978/. По смыслу этот тест примыкает к методике

М.Н. Борисовой. Он позволяет определить образный или словесно-логический

стиль мышления, связываемый автором с доминированием правого или левого

полушария. Тест представляет собой серию заданий, выполнение которых требу-

ет либо актуализации зрительной памяти (например, вспомнить и описать внеш-

ность своего друга), либо актуализации вербально-логических процессов (напри-

мер, назвать слово, обозначающее абстрактное понятие, и объяснить, почему

именно оно названо). Мера выраженности большинства определяемых особенно-

стей мышления оценивается самими испытуемыми по 10-балльной системе /см.

А.П. Кепалайте, 1982/.

3. Методика для диагностики специально человеческих типов ВИД, пред-

ложенная Б.Б. Коссовым /1955/, основана на сопоставлении результатов произ-

вольного запоминания ряда цифр и непроизвольного запоминания особенно-

стей их написания. Цифры, изображенные разным цветом, отличаются по тол-

щине и величине написания. После произвольного запоминания испытуемого

просят воспроизвести на бумаге точную последовательность цифр. Затем по

просьбе экспериментатора он еще раз воспроизводит тот же ряд цифр, но те-

перь со всеми особенностями их написания (непроизвольное запоминание). Чем

больше отношение правильно воспроизведенных признаков (цвет, величина,

толщина) к числу правильно воспроизведенных цифр, тем в большей степени

испытуемый при запоминании опирается на наглядный образ цифры и, следова-

тельно, принадлежит к «художественному» типу. При обратных зависимостях

испытуемый относится к «мыслительному» типу /см.: Печенков, 1989, с. 30/.

4. Методики М.Н. Борисовой и Б.Б. Коссова в большей мере относятся к

взаимодействию образа и слова, к индивидуально-типологическим особенно-

стям сигнальной деятельности в процессе отражения.

Для измерения индивидуальной выраженности регулирующей функции

второй сигнальной системы нами предложен «коэффициент произвольности», оп-

ределяемый при разных условиях мнемической и сенсомоторной деятельности.

Впервые он был введен при сопоставлении психофизиологических зависи-

мостей, обнаруживаемых для условий непроизвольного и произвольного запоми-

нания /Э.А. Голубева, 1980, а, 61. Коэффициент произвольности - разность абсо-

лютных величин, в которых оценивается продуктивность непроизвольного и

произвольного запоминания каждого испытуемого. Он вычисляется путем вычи-

тания из значений, характеризующих выраженность произвольной функции, зна-

чений, характеризующих выраженность непроизвольной функции, хотя экспери-

мент проходит в обратном порядке. Так, исп. Л. при непроизвольном запомина-

нии воспроизводит 14 чисел из 15 предъявленных и 12 - при произвольном. Ве-

личина ее коэффициента 12-14 = -2. Исп. Ж. воспроизвела 6 чисел в первом

случае, 13 - во втором, величина ее коэффициента 13-6 = 7. Эта характеристика

формальна по отношению к памяти, поскольку здесь не учитывается собственно

продуктивность запоминания: например, исп Б., воспроизводящий 15 чисел из 15

при мнемической задаче и без нее, имеет коэффициент произвольности, рав-

ный 0, хотя показатели продуктивности памяти у него самые высокие. Однако

196

мера непроизвольности или произвольности функции (в данном случае мнемиче-

ской) благодаря такой формальной характеристике может быть количественно

описана у разных индивидов. Как и в случае с методикой М.Н. Борисовой, это не

мешает оценке по успешности, которая также учитывалась.

Для определения коэффициента произвольности в сенсомоторной сфере

Г.Н. Дерюгиной /1981/ была модифицирована двигательная методика последей-

ствия тормозного процесса Н.С. Лейтеса /1956/ (см. ее данные в главе 7). Для

измерения успешности других видов сенсомоторной регуляции использовалась

также электромиограмма (ЭМГ) мышцы-сгибателя кисти правой руки и латент-

ный период двигательных реакций в специально разработанной системе зада-

ний, обращенных в большей мере к непроизвольной или произвольной сфере

/см. Н.Я. Большунова, 1981/.

5. Особенности функциональной симметрии-асимметрии полушарий голов-

ного мозга определялись с помощью аппаратурной методики дихотического

прослушивания. Сущность этой методики, предложенной Д. Кимурой /D. Kimu-

ra, 1961/, состоит в том, что испытуемым с помощью стереофонического магни-

тофона в оба уха через наушники по раздельным каналам предъявляются два

набора слов. Испытуемые должны воспроизвести в перерывах между предъяв-

лениями запомнившиеся им слова. Исследования показали, что лучшие резуль-

таты воспроизведения слов с правого уха говорят о преобладании (доминирова-

нии) левого полушария, а с левого уха - правого полушария. Использовался рус-

ский вариант методики дихотического прослушивания Е.П. Кок с соавторами

/1971/ в модификации З.Г. Туровской, М.А. Матовой, В.В. Суворовой, П.В. Ло-

банова. В качестве количественного показателя асимметрии использовался

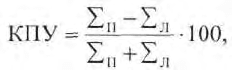

«эффект правого уха», вычисляемый по формуле

где ∑

п

- общее количество правильно воспроизведенных стимулов, воспри-

нятых правым ухом, а ∑

л

- общее количество стимулов, воспринятых левым

ухом. Положительные значения этого коэффициента говорят о доминантности

по речи левого полушария, а отрицательные - о доминантности по речи правого

полушария. Диапазон в значениях этого коэффициента от +5 до -5 интерпрети-

руется как показатель функциональной симметрии полушарий.

6. Запись вызванных потенциалов производилась с помощью усреднителя

вызванных потенциалов японской фирмы «Саней» при монополярном отведе-

нии. Активные электроды располагались по сагиттальной линии в области ма-

кушки и на 2 см выше затылочного бугра, либо влево и вправо от него. Сдвоен-

ный индифферентный электрод закреплялся на мочках ушей.

Испытуемому, сидящему с открытыми глазами, подавались вспышки света с

частотой 2 имп/с. Интенсивность вспышки равнялась 2 лк у глаз испытуемого.

Лампа находилась на расстоянии 0,95 м от глаз испытуемого (пример записи

ВП см. на рис. 11 раздела 3.4).

Итак, для каждого из трех основных свойств - силы, подвижности (лабильно-

сти), уравновешенности (активированности) - найдены специфические индикато-

ры. Это показатели главным образом вызванной, а также и спонтанной ритмики.

197

Приведем наиболее краткие определения типологических свойств нервной

системы в совокупности с их показателями.

Сила нервной системы — это ее способность выдерживать длительное или

концентрированное возбуждение, не приходя в состояние запредельного тор-

можения.

Лабильность нервной системы - способность к воспроизведению макси-

мального числа раздражителей в единицу времени, скорость возникновения,

прекращения и протекания нервных процессов.

Активированность - индивидуально устойчивый уровень активации, безус-

ловнорефлекторный баланс процессов возбуждения и торможения.

Свойство силы-слабости определяется с помощью индивидуально устойчивых

индексов реакции перестройки на низкие частоты (4—6 Гц) и суммарной энергии

дельта-ритма в состоянии спокойного бодрствования. Они больше у слабых. Нали-

чие у слабых большей выраженности медленных составляющих в спонтанной и

вызванной ритмике позволяет сделать вывод, что у обладателей более слабой

нервной системы ниже порог включения отрицательных тормозных связей. Это

подтверждает на ЭЭГ-уровне изучения свойств нервной системы правомерность

отнесения И.П. Павловым обладателей сильной нервной системы к «специалистам

возбуждения», а обладателей слабой нервной системы - к «специалистам тормо-

жения», если иметь в виду безусловное возбуждение и торможение.

Свойство лабильности—инертности выявляется с помощью индексов реак-

ции перестройки на сравнительно высокие частоты (18, 20, 25, 30 Гц), а также

индексов спонтанной ритмики - суммарной энергии бета-1- и бета-2-ритмов в

состоянии спокойного бодрствования, асимметрии единичных волн ЭЭГ и ско-

рости восстановления альфа-ритма после действия световых раздражителей.

Для лабильных характерны более выраженная реакция на высокие частоты,

меньшая асимметрия единичных волн ЭЭГ, большая скорость восстановления

альфа-ритма после действия раздражителей и более выраженные суммарные

энергии бета-ритмов. Большая выраженность быстрых составляющих в спон-

танной и вызванной ритмике, особенно гамма-ритмов, позволяет сделать вывод

об отражении в этих показателях высоких скоростных параметров работы зри-

тельного анализатора и некоторых интегральных характеристик функциониро-

вания целого мозга, присущих более лабильным. Это связано с меньшей дли-

тельностью у них следовых процессов в зрительном анализаторе и менее выра-

женными тормозными влияниями на уровне коры по сравнению с инертными.

Уравновешенность (активированность) характеризуется индивидуальным

уровнем реакции активации - инактивации, отражающим безусловнорефлек-

торный баланс процессов возбуждения и торможения. Показателями этого

свойства являются характеристики альфа-комплекса: у более возбудимых сум-

марная энергия альфа-ритма меньше, а его частота больше. ЭЭГ-индикатором

уравновешенности является также суммарная энергия тета-ритма и его частота,

они больше у лиц с преобладанием торможения. Реактивными индикаторами

уравновешенности являются также высокие гармоники (удвоение и утроение

ритма) при действии частот тета-диапазона. II гармоника у взрослых и II и III

гармоники у подростков - ЭЭГ-индикаторы уравновешенности, детерминиро-

ванные действием ритмических световых раздражителей и закономерным обра-

198