Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность

Подождите немного. Документ загружается.

мых через специальный фильтр от фонофотостимулятора, поступали в усред-

няющее устройство AR-201 фирмы «Саней» и одновременно регистрировались

на двух каналах чернильного электроэнцефалографа.

ВП затылка и вертекса записывались при двух условиях:

1) световой раздражитель был индифферентным (испытуемому давалась ин-

струкция смотреть на свет);

2) тот же световой раздражитель был сигнальным (испытуемого просили

мысленно увеличить яркость подаваемых вспышек). Такая инструкция значи-

тельно повышала внимание к действующим раздражителям.

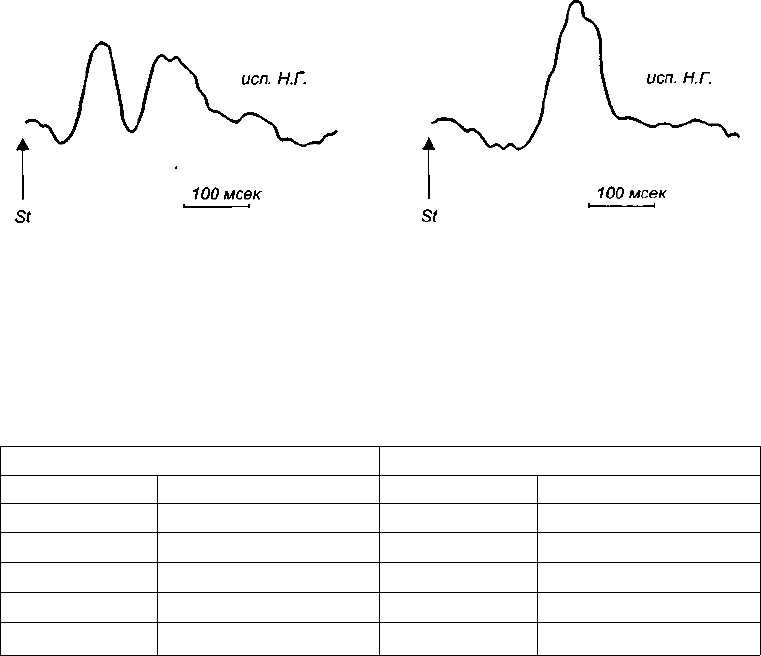

В данных, приводимых ниже, использованы параметры усредненных ВП в

ответ на серию из 20 сигнальных раздражителей. Примеры соответствующей

записи затылочного и вертекс-потенциала представлены на рис. 11.

При визуальной обработке ВП было выделено 5 компонентов для затылоч-

ного и 3 компонента для вертекс-потенциала. Амплитуда этих компонентов вы-

числялась в мс от пика до пика, а латентные периоды - в мс от отметки раздра-

жителя до пика каждого выделенного колебания. В табл. 12 приведены данные

(усредненные) из этой работы.

А. Пример записи затылочного ВП.

Позитивность - вверх

Б. Пример записи вертекс-потенциала.

Позитивность - вверх

Рис. 11

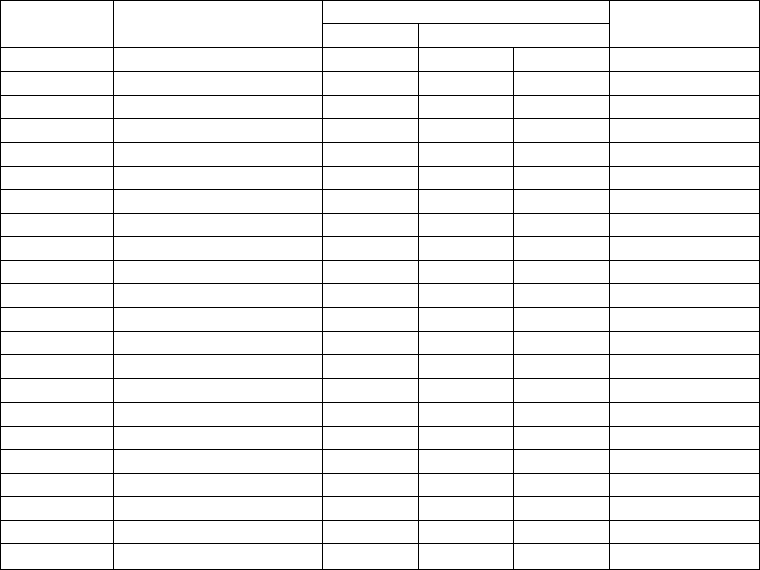

Латентные периоды компонентов в мс

/Э.А. Голубева, Н.Я. Большунова, В.В. Печенное, 1976/

n=30

Таблица 12

Затылочное ВП

О 69, ±5,7

П 103, ±6, 9

О 143, ±8, 8

П 191 ± 9, 9

О 243 ± 9, 1

Обозначения в таблицах

I-

II +

III —

IV +

V-

Вертекс-потенциал

О 76 ±6, 7

П 138 ±8, 8

О 217 ±9, 1

Обозначения в таблицах

I-

II+

III-

Примечание: П - положительный; О - отрицательный.

169

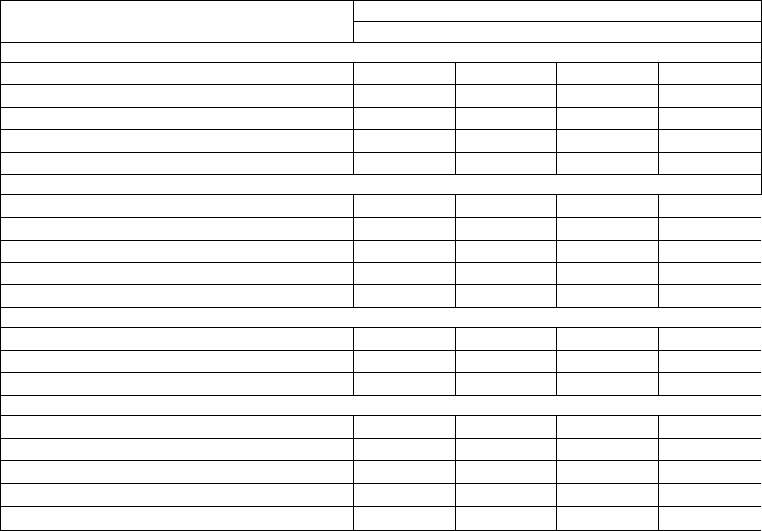

Таблица 13

Характеристики компонентов зрительных ВП (no: Allison Т. е. а., 1977)

Щит по: В.А. Дорошенко, И.Е. Кануников, А.Г. Смирнов и др.

под ред. А. С. Батуева, 1994, с. 57, табл. 2.2/

Компонент*

N20

Р40

Р50

N55

N60

Р60

Р65

N70

N75

N80

Р80

N85

Р95

N110

Р130

N145

Р190

N240

Р260

N300

Р350

N420

Латентный период, мс

21,2 ± 3,1

38,8 ± 4,7

49,0 ± 4,1

53,7 ± 6,0

57,7 ± 4,4

62,1 ± 6,1

64,9 ± 4,8

70,5 ± 5,7

74,6 ± 4,0

82,9 ± 3,9

79,8 ± 5,0

84,7 ± 4,8

96,9 ± 8,0

110 ±10

128 ±17

146 ±13

194 ±13

236 ± 18

264 ± 18

304 ±31

352 ±30

415 ±20

Амплитуда, мкВ

Медиана

- 1,2

+ 1,4

+ 4,4

-3,7

-1,4

+ 0,9

+ 7,1

-5,0

-2,2

-1,3

+ 2,2

-2,0

+ 9,1

-2,4

+ 15,5

-3,9

+ 11,8

-1,1

+ 5,7

-4,1

+ 3,7

-4,6

Разброс

-0,6

+ 0,4

+ 1,8

-2,3

+ 4,1

- 1,6

+ 1,6

-1,8

+3,6

+8,7

0,0

+ 0,5

+ 5,5

+ 0,2

0,0

-0,5

+ 6,9

+ 1,3

+ 2,9

+ 1,0

+ 1,9

-2,0

-5,6

+ 1,9

+16,5

-5,9

-2,6

+ 4,0

+ 20,8

-7,3

-4,6

-3.9

+ 6,6

-2,9

+ 14,5

-4,7

+ 40,2

-7,3

+ 20,0

-6,0

+ 12,6

- 13,8

+ 22,1

- 10,5

Вероятное про-

исхождение * *

ERG

N

ERG

N

ERG

N

ERG

N

ERG

ERG

N

N

N

N

M+N

N

N

N

N

N

N

N

Примечание: * P — позитивный; N - негативный; ** ERG - электроретинограмма, N - нейрогенное,

M - миогенное.

Первоначально, когда за основу идентификации компонентов ВП была взята

классификация зрительных ВП Л. Циганека /L. Ciganek, 1961/, мы, в связи с от-

сутствием у большинства испытуемых первого и второго компонентов, полагали,

что наш первый компонент соответствует скорее всего третьему компоненту в

классификации Циганека/Э.А. Голубева, Н.Я. Большунова, В.В. Печенков, 1976/.

Здесь приводится таблица Т. Allison с соавторами, 1977 /цит. по: В.А. Дорошен-

ко. И.Е. Кануников, А.Г. Смирнов и др.; под ред. А.С. Батуева, 1994, с. 57/, у кото-

рых относительной позитивности соответствует отклонение вверх (как на приво-

димом нами рисунке).

Судя по весьма приблизительному сопоставлению результатов все выделен-

ные нами компоненты (они в табл. 13 подчеркнуты) имеют вероятное нейроген-

ное происхождение.

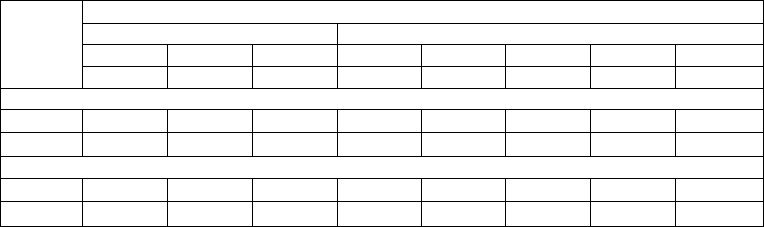

Последующий этап анализа - сопоставление принятых характеристик как

свойства уравновешенности, так и свойства активированности - индикаторов

альфа-комплекса - с параметрами вызванных потенциалов - их амплитудами и

латентными периодами. В табл. 14 отражены конечные результаты факторного

анализа соответствующей матрицы корреляций.

170

Таблица 14

Факторный анализ корреляций параметров ВП и индикаторов альфа-комплекса

/Э.А. Голубева, С.А. Изюмова, В. В. Печенков, 1977/

n = 55

Показатели

Факторы после вращения

А Б В Г

Латентный период компонентов затылочного ВП

I-

II +

III

—

IV +

V-

0,78

0,96

0,97

0,99

0,93

-0,57

0,05

0,04

-0,02

0,04

-0,25

0

0,11

0,03

0,15

-0,09

-0,25

0,24

-0,14

-0,34

Амплитуда компонентов затылочного ВП

I-

II +

III

—

IV +

V-

-0,16

0,27

0,07

-0,37

-0,10

0,98

0,92

0,91

0,84

0,95

0,10

0,02

-0,23

-0,29

-0,02

-0,07

0,29

0,33

-0,28

-0,31

Латентный период компонентов ВП вертекса

I-

II +

III-

0,10

0,61

0,27

0,62

0,19

0,03

0,25

0,15

-0,27

-0,74

-0,76

-0,92

Амплитуда компонентов ВП вертекса

I-

11

+

III

—

Суммарная энергия альфа-полосы

Частота альфа-ритма

0,55

0,01

0.14

0,11

-0,18

0

0,51

0,53

-0.17

0,27

-0,84

-0,84

-0,83

0,97

-0,95

-0,06

-0,17

0,02

-0,17

-0,02

Примечания: 1) подчеркнуты факторные веса больше 0,70;

2) число факторов выделено по критерию Фрахтера.

В фактор А вошли с наибольшими факторными весами латентные периодь:

всех 5 компонентов затылочного ВП. В фактор Б - все показатели, относящиеся

к амплитудам этого ВП. В фактор В - амплитуды неспецифического вертекс-

потенциала, с тем же знаком - частота альфа-ритма и с обратным знаком - сум-

марная энергия альфа-полосы. И наконец, в фактор Г вошли латентные периоды

всех компонентов вертекс-потенциала.

Следовательно, согласно принятому способу статистического анализа (в

данном случае - факторного), амплитуды вертекс-потенциала можно рассмат-

ривать в качестве возможного индикатора ЭЭГ-баланса, так как только эти ха-

рактеристики обнаружили при факторном анализе связь с показателями альфа

ритма для данных условий опыта.

Поскольку II гармоника (12 Гц), возникающая при действии 6 Гц, и ампли-

туды вертекс-потенциала были отнесены к индикаторам уравновешенности

(свойства активированности), возник вопрос о связи этих биоэлектрических ин-

дикаторов между собой.

На выборке взрослых были вычислены корреляции параметров ВП вертекса

и затылка с индексами гармоник (табл. 15). Амплитуда II позитивного компо-

17

нента вертекс-потенциала положительно и значимо связана с индексами II гар-

моники. Тенденция к такой же связи имеется и для 1 негативного компонента. У

гармоник с амплитудными параметрами затылочного потенциала есть 9 значи-

мых отрицательных коэффициентов корреляций.

Таблица 15

Корреляции IIгармоники при действии 5 и 6Гц (10 и 12)

с амплитудами компонентов затылочного и вертекс-потенциала

/Э.А. Голубева, 1980/

η=20

11 гармо-

ника

10 Гц

12 Гц

10 Гц

12 Гц

-I

410

307

453

363

вертекса

+ 11

397

485*

486*

615**

Амплитуды компонентов ВП

-III

-/

+ 11

Левое полушарие

-121

019

235

-716**

-276

-279

Правое полушарие

050

149

-483*

-712**

-373

-255

затылка

-III

-588**

-327

-496*

-356

+

IV

-730**

-705**

-581**

-528*

- V

-234

081

-297

-097

Из-за малого количества испытуемых преждевременно делать окончательные

выводы, но отметить разное направление связи индексов гармоник со «специфи-

ческими» и «неспецифическими» ВП, вероятно, следует. Эти данные не опровер-

гают правомерности отнесения амплитудных характеристик вертекс-потенциала

и индексов II гармоники к одному фактору - ЭЭГ-балансу у взрослых.

При корреляционном и последующем факторном анализе результатов по

сопоставлению параметров ВП с ЭЭГ-индикаторами типологических свойств у

подростков /n = 38/ оказалось, что амплитуды всех компонентов затылочного

ВП входят в один фактор с частотой альфа-ритма и навязыванием высоких час-

тот световой стимуляции (вертекс-потенциал не регистрировался). Этот фактор

интерпретируется авторами как «сочетание двух свойств - лабильности нерв-

ной системы и уровня активации» /Е.П. Гусева, Н.Ф. Шляхта, 1974, с. 210/. В

другом исследовании латентные периоды ВП вертекса вошли в один фактор с

выраженностью бета-2-ритмов и навязыванием 25 и 30 Гц, будучи более ко-

роткими у лабильных /Е.П. Гусева, 1981/. Вновь выступила нерасчлененность

ЭЭГ-показателей типологических свойств у подростков.

Наконец, изучение большой выборки - 100 взрослых испытуемых - обеспе-

чило возможность построения кривых распределения выделенных ЭЭГ-индика-

торов уравновешенности. Общий принцип построения этих кривых изложен в

разделе 3.2. В нем представлено распределение суммарной энергии тета-ритма

- оно нормальное (рис. 5 Б, раздел 3.2).

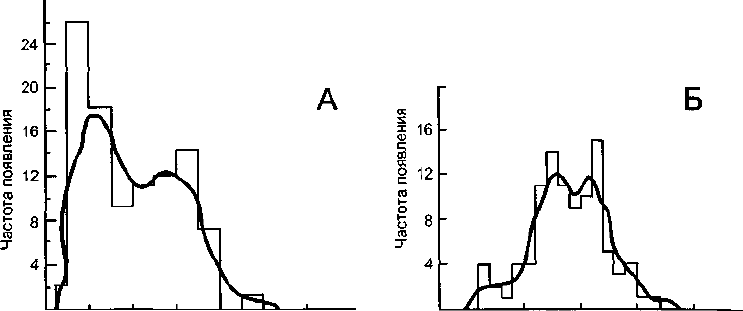

Из рис. 12 А видно, что распределение суммарной энергии альфа-ритма не-

нормально, возможно, в связи с динамикой ЭЭГ-показателей активации (десин-

хронизации альфа-ритма), обусловленной разнообразием видов внимания -

сенсорного, моторного, ментального - и сложностью их мозговой организации

/Н.Н.Данилова, 1998/.

172

32 64 96 128 160

Суммарная энергия альфа-ритма

9 10 11 12

Частота альфа-ритма

13

гистограмма распределения и спрямлен-

ная кривая по способу скользящего средне-

го для показателя суммарной энергии

альфа-ритма в состоянии спокойного

бодрствования при открытых глазах. Ось

абсцисс - значения этого показателя, ось

ординат - частота его появления;

гистограмма распределения и спрямлен-

ная кривая по способу скользящего средне-

го для показателя частоты альфа-ритма

в состоянии спокойного бодрствования

при открытых глазах. Ось абсцисс - зна-

чения этого показателя ось ординат -

частота его появления

Рис. 12. Кривые распределения

ЭЭГ-показателей активированности-инактивированности нервной системы

/С.А. Изюмова. Э.А. Голубева. и др., 1977/

Распределение же частоты альфа-ритма /12 Б/ подчиняется нормальному за-

кону. Это подтверждается статистическим анализом /С.А. Изюмова и др., 1977/.

Поэтому, осуществляя в различных работах корреляционный и факторный ана-

лиз суммарной энергии и частоты альфа-ритма (которые всегда находятся в на-

ших сопоставлениях в статистически значимых обратных связях), в качестве

референтного индикатора активированности мы преимущественно используем

частоту альфа-ритма.

Итак, к безусловнорефлекторным биоэлектрическим индикаторам баланса

нервных процессов (свойства активированности), могут быть отнесены частота

- альфа-ритма (она больше у активированных), суммарные энергии альфа- и те-

та-ритмов (они больше у инактивированных, а тета-ритм больше и у слабых), а

также II гармоника у взрослых, возникающая при действии ритмического све-

тового раздражителя с частотой тета-диапазона, и II и III гармоники - у подро-

стков. Индивидуальные характеристики амплитудных значений ВП вертекса

также могут отражать выраженность свойства активированности-инактивиро-

ванности: они больше у активированных.

173

Обсуждение

Одним из важнейших параметров, относящихся к энергетическому блоку,

по которому выявлены индивидуальные различия, является индивидуальный

уровень активации - инактивации, в основе которого лежит функционирование

ретикулярной активирующей системы, открытой Г. Мэгуном и Д. Моруцци в

1949 г. /см. Г. Мэгун, 1960/. В предисловии к книге Г. Мэгуна П.К. Анохин, от-

метив выдающееся значение этого достижения нейрофизиологии, определил

главные направления развития данной концепции для общей физиологии цело-

го мозга.

«Признание универсального влияния этой формации как активатора нерв-

ных процессов коры головного мозга», с одной стороны, и павловского прин-

ципа условного рефлекса как центрального «в уравновешивании организма с

внешним миром» - с другой /П.К. Анохин, 1960, с. 5-6/, поставили перед диф-

ференциальными психофизиологами задачу теоретико-экспериментального изу-

чения места активирующих и тормозящих влияний ретикулярной формации в

структуре тех или иных типологических свойств нервной системы.

В.Д. Небылицыным /1964/ и Д. Греем /J.A. Gray, 1964/ одновременно была

сделана попытка осмыслить роль ретикулярной системы в корково-подкорко-

вых отношениях, характерных для уравновешенности процессов возбуждения и

торможения, баланса по динамичности /В.Д. Небылицын/ или для свойства си-

лы-слабости нервной системы /Д. Грей/. Д. Грею принадлежит и понятие «ак-

тивированность» (arousability) применительно к стабильным индивидуальным

различиям в уровне активации /1964/, а И.М. Палею и В.К. Гербачевскому -

термин «свойство активированности» /1972/.

Как уже указывалось, это свойство, определяемое нами как индивидуально

устойчивый уровень активации, безусловнорефлекторный баланс процессов

возбуждения и торможения, было со стороны ЭЭГ-показателей и психологи-

ческих проявлений детально исследовано в лаборатории. Центральное место

среди его характеристик заняли показатели альфа-комплекса: частоты и сум-

марной энергии альфа-ритма.

Не возвращаясь вновь к возможной трактовке этих показателей, напомним

лишь об исследовании Кристин Ларсон с коллегами /С. Larson a. others, 1998/,

впервые на человеке получивших не косвенные, а прямые доказательства (при

использовании метода ПЭТ) связи процессов активации мозга с метаболической

активностью - скоростью обмена глюкозы в таламусе. Последний же считается

основным подкорковым пейсмекером альфа-активности /см. раздел 3.1/. Наличие

обратной связи между скоростью энергетических процессов и суммарной энер-

гией альфа-ритма в различных отведениях позволяет считать частоту альфа-

ритма, неизменно отрицательно коррелирующую с альфа-активностью спонтан-

ной ЭЭГ, действительно референтным показателем свойства активированности,

непосредственно отражающим индивидуальные характеристики функционирова-

ния энергетического блока. К тому же, как видно из рис. 12 и статистического

анализа, частота альфа-ритма имеет нормальное распределение.

Суммарная энергия альфа-ритма, напротив, на макроуровне - индикатор

превентивного торможения, по П.В. Симонову /1962; 1965/, особенно выражен-

ного в затылочных областях мозга часто в виде экзальтации альфа-ритма, в свя-

174

зи с его барьерной, защитно-компенсаторной функцией в отношении большого

потока информации, поступающей через зрительный канал.

Г.А.Сергеев, А.П.Павлова, А.Ф. Романенко /1968/, осуществившие разно-

образные способы статистического анализа ЭЭГ, также полагают, что «альфа-

ритм отражает состояние активного покоя мозга или торможения на высоком

уровне лабильности». «Эта система (альфа-ритм) стоит на страже интересов ор-

ганизма как целого. Приходящие раздражители, специфически воздействуя на

различные отделы, системы мозга, как бы «просеиваются» через этот резонанс-

ный фильтр. Необходима определенная сила возбуждения, для того чтобы пре-

одолеть эту инертность резонансных колебаний» /с. 66, 67/.

Роль альфа-ритма в числе саморегулирующихся механизмов мозга была ис-

следована в уже упоминавшейся работе /B.C. Русинов, О.М. Гриндель, Г.Н. Бол-

дырева, Е.М. Вакар, В.Е. Майорчик, 1988/ при сравнении двух групп здоровых

испытуемых - с наличием и отсутствием альфа-ритма. Авторы, регистрируя

симметричные точки правого и левого полушарий мозга при отведении ЭЭГ от

лобных, затылочных и центральных областей, осуществляли кросс-корреля-

ционный анализ мозговой активности разных пар областей коры по диапазонам

дельта-, тета-, альфа- и бета-ритмов.

«Выявлены две формы корреляционных связей электрических процессов

коры больших полушарий у здоровых людей: первая связь - по периодически

повторяющимся колебаниям потенциала, причем сочетанно по всем диапазонам

физиологических ритмов, вторая связь - по непериодическим случайным коле-

баниям при слабой выраженности периодики. Как правило, связи бывают одно-

типными по всем диапазонам частот. Эти два типа корреляционных связей по-

лучили название: первая - циклической, а вторая - импульсной связи. В первом

случае - при циклической связи - две зоны коры объединены периодически по-

вторяющимися циклами возбуждения, охватывающими большие или меньшие

зоны коры и подкорковых структур, и свойственны состоянию покоя или легко-

го торможения у здоровых людей. Второй тип связей - импульсный - обуслов-

ливается общими синхронно возникающими в двух точках коры неритмиче-

скими колебаниями потенциала, которые с наибольшей вероятностью являются

следствием импульсации, исходящей из подкорковых неспецифических струк-

тур. Этот тип корреляционных связей характерен не только для состояния по-

коя лиц без альфа-ритма, но и для всех здоровых людей во время реакций на

афферентные раздражения. Таким образом, он коррелирует с состоянием воз-

буждения, или активации...» /B.C. Русинов, О.М. Гриндель и др., 1988, с. 59/.

«В коре больших полушарий у здорового человека с доминированием аль-

фа-активности на ЭЭГ имеются связи между симметричными точками коры

правого и левого полушарий как в задних, так и в передних отделах, форми-

рующиеся в результате объединения их ритмическими колебаниями электриче-

ского процесса».

«Наличие системы устойчивых связей электрических процессов* коры в

форме замкнутых кругов обусловливает поддержание состояния покоя при ак-

тивном бодрствовании - состоянии, при котором имеется сбалансированность

корково-подкорковых и интракортикальных отношений, оптимальных для ак-

тивных реакций на афферентные раздражения» /там же, с. 58/.

175

«Данные кросс-корреляционного анализа ЭЭГ здоровых людей без альфа-

ритма показали, что у них нет выраженных циклов повторяющегося возбуждения,

уравновешивающего состояния коры, подобно тому, что имело место у лиц с аль-

фа-ритмом, а, напротив, имеются связывающие все отделы коры неритмические,

синхронно возникающие колебания потенциала разного периода...»/там же, с. 59/.

При использовании методов дифференциальной психофизиологии охрани-

тельная, стабилизирующая роль альфа-ритма была показана статистически /En

Hsu Hsi, Mandel Sherman, 1946/; они впервые применили факторный анализ

большого числа показателей электроэнцефалограммы и выявили (среди семи)

фактор медленной активности, куда входили и показатели альфа-ритма, а также

другой фактор быстрой активности, объединяющий параметры бета-ритмов.

В нашем исследовании спонтанной ритмики, проведенном на 70 здоровых

испытуемых, при двух способах вращения соответствующей матрицы интер-

корреляций (графическим способом и по способу Г. Кайзера) удалось подтвер-

дить выводы этих авторов, также статистически показав, что при определенных

условиях спокойного бодрствования альфа-ритм, в отличие от бета-ритмов

(входящих в другой фактор), обнаруживает известное сходство с медленной

дельта- и тета-ритмикой, составляя с ними один фактор (рис. 13) /Э.А. Голубе-

ва, С.А. Изюмова, Р.С. Трубникова, В.В. Печенков, 1974/.

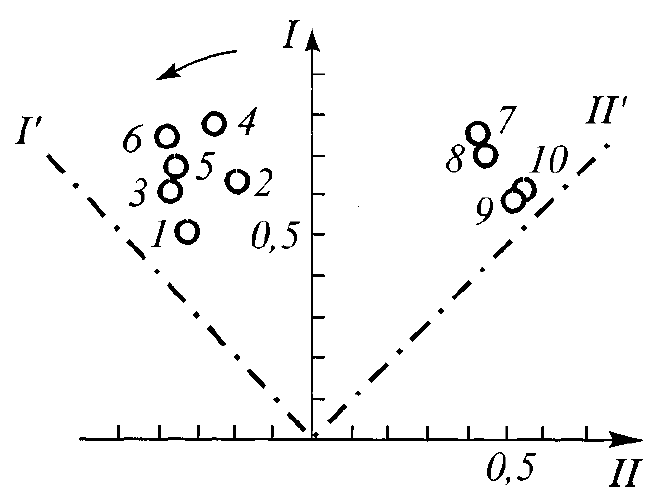

Рис. 13. Графическое вращение осей при факторизации матрицы интеркорреляций

показателей фоновой ЭЭГ. Суммарная энергия: дельта-ритма для левого (1) и

правого (2) полушарий; тета-ритма для левого (3) и правого (4) полушарий; аль-

фа-ритма для левого (5) и правого (6) полушарий; бета-1-ритма для левого (7) и

правого (8) полушарий; бета-2-ритма для левого (9) и правого (10) полушарий

/Э.А. Голубева, С.А. Изюмова, Р.С. Трубникова, В.В. Печенков, 1974/.

176

Как следует из табл. 2, в фактор, интерпретируемый как свойство активи-

рованности, входят не только суммарная энергия альфа-ритма обоих полуша-

рий и с противоположным знаком его частота, но и суммарные энергии тета-

ритма обоих полушарий. Это может свидетельствовать о согласованном

функционировании двух систем активации /A. Routtenberg, 1968/ в состоянии

спокойного бодрствования. Таким образом, большей выраженности индиви-

дуального уровня активации (свойства активированности) соответствует

большая частота альфа-ритма и меньшие суммарные энергии альфа- и тета-

ритма, и наоборот.

Основной реактивный показатель индивидуального уровня активации - II

гармоника в ЭЭГ взрослых испытуемых, возникающая при действии мель-

кающего света, II и III гармоники у подростков.

Первый вопрос, который встает при регистрации удвоения и утроения

ритма, состоит в следующем: имеют ли гармоники физиологический смысл,

не являются ли они чисто физическим феноменом, аналогичным разложению

основной частоты в ряд Фурье? Этот вопрос особенно важен для исследовате-

ля при регистрации данного эффекта с помощью анализаторов /А.Я. Супин,

1963; А.С. Mandy-Castle, 1953 и др./.

В пользу определенной физиологической специфичности гармоник гово-

рят, по-видимому, такие группы фактов.

1. Гармоники часто наблюдались при регистрации ЭЭГ без применения

анализаторов. Показательны в этом отношении результаты работы С. Тири

/S. Thiry, 1951/, проведенной на 100 испытуемых с записью ЭЭГ без анализа-

тора. Установлено, что гармоники - феномен широко распространенный и ха-

рактерный для нормы. Они закономерно возникают при применении частоты

5-15 Гц, а субгармоники - 15-25 Гц. Гармоники распространены по всему

мозгу, но особенно хорошо видны в продольных отведениях. При исследова-

нии ЭЭГ здоровых и больных детей без применения анализатора также на-

блюдались гармоники и субгармоники: первые чаще в норме, вторые - в пато-

логии /Н.Н. Зислина, 1957/.

2. Когда эффект регистрировался при использовании анализатора, он вел

себя не так, как если бы представлял собой лишь результат разложения в ряд

Фурье основной частоты. Критический опыт был проведен В.А. Ильянком

/1967/. От низкочастотного генератора ГНПК на анализатор Г. Уолтера (фир-

ма «Эдисван»), усовершенствованный В.А. Ильянком, подавались импульсы

частотой 10 Гц различной формы: синусоидальной, треугольной, несиммет-

ричной и прямоугольной. Амплитуда каждой последующей гармоники при

этом оказывалась меньше предыдущей, а на основной частоте - наибольшей.

В отличие от этого для ЭЭГ, разложенной на частотные составляющие тем же

анализатором, довольно типична такая картина, когда при отсутствии или

слабой выраженности РП при основной частоте гармоники могут очень хоро-

шо регистрироваться.

В.А. Ильянок, как и некоторые другие авторы, рассматривает гармоники

как отражение сложной, многокомпонентной формы ВП, возникающего при

действии низких частот. Отсутствие гармоник при действии высоких частот

может быть обусловлено более простой формой ответа /В.А. Ильянок, 1990/.

177

3. Гармоники обнаруживают закономерные корреляции с состоянием возбуж-

дения; изменение гармонического состава РП происходит при изменении функ-

ционального состояния. Удвоение и утроение ритма исследовалось в школе Вве-

денского—Ухтомского на нервно-мышечном препарате. Значение этого эффекта,

очерченное А.А. Ухтомским, имеет, вероятно, общебиологический смысл. В ста-

тье «Параметр физиологической лабильности и нелинейная теория колебаний»

А.А. Ухтомский, сопоставляя достижения математики — теорию нелинейных ко-

лебаний - и законы физиологических ритмов, открытые школой Н.Е. Введенско-

го, усматривает родство или весьма близкую аналогию физических нелинейных

колебательных систем, в частности релаксационных, с физиологическими систе-

мами переменной лабильности. Перечисляя совокупность явлений, которые мо-

гут представлять интерес в отношении такого родства, он наряду с другими фе-

номенами выделяет способность нелинейных систем «настраиваться на кратные

ритмы» /А.А. Ухтомский, 1951, с. 164/. Эти, как мы сейчас бы сказали, «киберне-

тические» идеи А.А. Ухтомского нашли экспериментальное подтверждение при

анализе гармоник в ЭЭГ в качестве признака «нелинейности» мозговой системы

/F.H. Lopes da Silva, A. Van Rotterdam, W. Storm van Leeuwen, A.M. Tielen, 1970/.

Следовательно, в идеях А.А. Ухтомского физический феномен не противо-

поставляется физиологическому, а делается попытка найти их сходство и раз-

личие, с тем чтобы лучше понять данное явление /Л.И. Гуляев, 1967/.

Д.А. Игнатьев предложил математическую модель, с помощью которой мож-

но описать эффект усвоения ритма, установить его определенную форму, а также

рассмотреть процессы формирования гармоник и субгармоник, возникающие при

РП. В результате сравнения математической модели и реальной физиологической

реакции у животных установлено, что в соответствии с «резонансной теорией»,

развиваемой М.Н.Ливановым /1944/ и другими, гармоники представляют собой

отражение собственных частот, имеющихся в спонтанной ЭЭГ-ритмике, если

значения этих частот кратны или близки к кратным значениям частот фотостиму-

ляции /Д.А. Игнатьев, 1973/.

Дополнительным доводом в пользу физиологической специфичности этого

эффекта являются, как нам кажется, статистические связи, полученные на срав-

нительно больших выборках подростков и взрослых, между гармониками и по-

казателями спонтанной ритмики.

Гармоники, рассматриваемые как индикатор более высокого уровня возбу-

ждения, положительно связаны с другим индикатором этого уровня - частотой

альфа-ритма - и отрицательно с характеристиками синхронизированной ЭЭГ -

суммарными энергиями тета- и альфа-ритма (см. табл. 10, 11).

Сходные соотношения с параметрами альфа-комплекса обнаруживают при

типологическом подходе и характеристики вызванного вертекс-потенциала.

При корреляционном и факторном анализе правомерность использования па-

раметров неспецифического вертекс-потенциала в качестве показателей свойства

активированности подтверждается наличием значимых позитивных соотношений

между величиной амплитуд его компонентов с частотой альфа-ритма и гармони-

ками и отрицательных - с суммарной энергией альфа-ритма.

Это согласуется с пониманием неспецифической природы вертекс-потен-

циала, обоснованной К. Кацем, /1958/, Л.М. Пучинской /1964/, С.Н. Раевой и

другими, данные которых обобщены в монографии B.C. Русинова /1969/.

178