Голубева Э.А. Способности. Личность. Индивидуальность

Подождите немного. Документ загружается.

При отсутствии мнемической задачи и при сравнительно быстром предъяв-

лении материала лабильные, напротив, имеют преимущества по сравнению с

инертными уже на стадии восприятия. С.П.Бочарова, А.Н.Лактионов /1972/

обнаружили, что у лабильных, по сравнению с инертными (а это типологиче-

ское свойство определялось по длительности депрессии альфа-ритма в после-

действии световых раздражителей), объем кратковременной памяти больше за

счет меньшей проактивной интерференции при коротких межстимульных ин-

тервалах. «Для скоростной переработки информации в условиях дефицита вре-

мени более надежной оказывается кратковременная память лиц с высокой ла-

бильностью нервных процессов» /СП. Бочарова, 1997, с. 334-335/.

Другое преимущество лабильных - использование большего числа способов

решения вербальных задач, например, при нахождении «смыслового» алгорит-

ма в цифровом материале /С.А. Изюмова, 1972/.

Данные М.Н. Ливанова с сотрудниками о роли изолабильности в замыка-

тельной функции /1972/ и результаты, полученные в дифференциальной психо-

физиологии В.М. Русаловым с соавторами /1980/, Э.А. Голубевой /1980/ и дру-

гими об ЭЭГ-коррелятах психической активности и саморегуляции, способст-

вуют пониманию того, почему более лабильные имеют преимущество при не-

произвольном запоминании, в частности за счет скорости и разнообразия ори-

ентировочной деятельности.

3.4. Уравновешенность нервной системы (свойст-

во активированности) и ее биоэлектрические

показатели

И.П. Павлов об основных нервных процессах - возбуждении и торможении

- писал следующее: «Из постоянного и правильного балансирования этих двух

процессов складывается нормальная жизнь и человека, и животного. Надо быть

проникнутым мыслью, что эти два противоположных процесса одинаково су-

щественны в нервной деятельности» /И.П. Павлов, 1951-1952, т. III. кн. 2, с. 81/.

Более сорока лет спустя П.К. Анохин, обобщивший многие направления в раз-

витии науки о высшей нервной деятельности за этот период, высказал аналогич-

ную мысль: «... торможение и возбуждение, составляя две стороны единого нерв-

ного процесса, своим сбалансированным соотношением определяют успех приспо-

собительной деятельности животных и человека» /П.К. Анохин, 1968, с. 263/.

Известно, что принцип уравновешенности процессов возбуждения и тормо-

жения стал в последней классификации И.П. Павлова, наряду с силой и подвиж-

ностью, основой систематизации разных нервных систем животных и человека.

При изучении типологического свойства уравновешенности (баланса нервных

процессов) имеются, однако, определенные трудности. На главную из них указал

Б.М. Теплов. Она состоит в том, что по формам испытаний баланса, принятым в

«стандартах», это свойство было поставлено «в наименее благоприятные усло-

вия». «По точному смыслу «стандартов» об уравновешенности или неуравнове-

159

шенности следует судить, сравнивая результаты испытания силы раздражитель-

ного и силы тормозного процессов. Но не так легко сказать, каким именно обра-

зом можно количественно сопоставить силу раздражительного процесса, охарак-

теризованную по кофеиновой пробе, с силой тормозного процесса, охарактеризо-

ванной пробой удлинения дифференцировки» /Б.М. Теплов, 1985, т. II, с. 96/.

Здесь Б.М. Тепловым поставлена проблема, остающаяся актуальной и по сей

день, - о единицах измерения возбуждения и торможения, которые количествен-

но могли бы достаточно хорошо соотноситься друг с другом.

В этой связи целесообразно остановиться в самом общем виде на том различии

процессов возбуждения и торможения, которое отмечается нейрофизиологами.

П.Г. Костюк пишет: «Торможение - особый нервный процесс, вызываемый

возбуждением и проявляющийся внешне в подавлении другого возбуждения.

Торможение может быть связано с клеточными процессами, различными как по

своей локализации, так и по своей природе. Однако для всех этих процессов об-

щим является отсутствие способности к активному распространению по нервной

клетке и ее отросткам. Торможение возникает в определенных структурах под

влиянием волны возбуждения (которая только и может распространяться) и ока-

зывает свое тормозящее действие, взаимодействуя с другой волной возбуждения»

/П.К. Костюк, 1969, с. 104/.

В «Физиологии человека» И. Дудель, И. Рюэгг, Р. Шмидт и др. /1996, под ред.

Р. Шмидта и Г. Тевса, ред. русского перевода акад. П.Г. Костюк/ дают следующее

общее определение: «... торможение — это уменьшение или блокада возбужде-

ния» /см. т. 1, с. 53, подчеркнуто авторами - Э.Г./. Приводятся многочисленные

данные о видах безусловного торможения, открытых на нейронном уровне: воз-

вратное и пресинаптическое торможение, осуществляемое через тормозные ин-

тернейроны (клетки Рэншоу) по принципу отрицательной обратной связи, или

опережающее (поступательное) торможение без предварительного возбуждения в

двигательных системах.

Тормозные синапсы по типу обратной связи регулируют передачу инфор-

мации в сенсорных системах. В выделении отличительных характеристик сен-

сорной информации, например в усилении контраста, большую роль играет ла-

теральное торможение, обеспечивающее подчеркивание действующего сигна-

ла /Е.Н. Соколов, 1961/.

«Наконец, высшие несенсорные мозговые центры могут через нисходящие

тормозные пути {нисходящее торможение) блокировать передачу информации

в сенсорных системах. Такие механизмы позволяют, в частности, игнорировать

некоторые элементы сенсорной информации, когда внимание сфокусировано на

других» /Й. Дудель и др., 1996, с. 185/.

Различие природы основных нервных процессов - возбуждения и торможе-

ния - не может не учитываться при поисках количественной меры для опреде-

ления их баланса.

Электрофизиологические методы, открывая возможности непосредственно-

го измерения характеристик континуума «сон-бодрствование», в большей сте-

пени, нежели другие, допускают выделение некоторых биоэлектрических «еди-

ниц измерения» баланса возбуждения и торможения на макроуровне. Так, по

удельному весу в частотном спектре ЭЭГ медленных и быстрых частот судят о

160

5

преобладании торможения или возбуждения. Этой же цели служит определение

степени синхронизации-десинхронизации ЭЭГ, выраженной в показателях аль-

фа-ритма, его индекса, суммарной энергии, частоты и т.д.

Особое место в структуре понятия уравновешенности занимает ориентиро-

вочный рефлекс. Изучение нейрофизиологических механизмов ориентировочного

рефлекса (ОР) позволяет установить его взаимоотношения с активацией, уровня-

ми бодрствования, роль в информационных процессах и сложных формах ориен-

тировочно-исследовательской деятельности и поведения /Л.Г. Воронин, Е.Н. Со-

колов, 1955, Е.Н. Соколов, 1958; «Ориентировочный рефлекс и ориентировочно-

исследовательская деятельность», 1958; Л.Г.Воронин, Е.Н.Соколов, У. Бао-хуа,

1959; «Ориентировочный рефлекс и вопросы высшей нервной деятельности»,

1959; Л.П. Латаш, 1968; Е.Д. Хомская, 1972; О.С.Виноградова, 1961, 1975;

Г.М. Никитина, 1976; Н.Н. Данилова, 1985 и многие другие/.

В результате этих и других работ были выделены параметры ОР, в том числе и

ЭЭГ-показатели, с помощью которых можно было объективно регистрировать ба-

ланс возбуждения и торможения и как характеристику функционального состоя-

ния, и как устойчивую типологическую особенность нервной системы. Характери-

стики ОР могут быть с успехом использованы при определении типологического

свойства уравновешенности /Л.Г. Воронин с соавторами, 1959, см. «Введение»/.

1. Свойство активированности и показатели спонтанной

ритмики

Особый интерес с точки зрения изучения биоэлектрических индикаторов ба-

ланса представляет исследование В.Д. Небылицына /1963/, впервые осуществив-

шего факторный анализ матрицы корреляций, в которой сопоставлено большое

число ЭЭГ-показателей свойств нервной системы. В фактор «уравновешенность

нервных процессов» входят индикаторы ОР, условнорефлекторные характери-

стики, параметры спонтанной ритмики. Следует отметить, что три показателя,

относящиеся к альфа-комплексу (альфа-индекс, максимальная амплитуда альфа-

ритма и с обратным знаком по отношению к первым двум показателям частота

альфа-ритма), коррелируя с условными, и особенно с ориентировочными, реак-

циями, могут рассматриваться в качестве безусловнорефлекторных индикаторов

уравновешенности нервных процессов. Эти параметры дают количественное

представление о степени десинхронизации ЭЭГ в состоянии спокойного бодрст-

вования, если рассматривать последнюю в ее устойчивых особенностях.

Учитывая ориентировочный характер подкрепления (различные картинки),

которое используется при выработке и угашении условных ЭЭГ-рефлексов, мож-

но достаточно обоснованно говорить и здесь о ведущем значении ОР в системе

замыкания временных связей у детей и взрослых. Особенно очевидно эта роль ОР

выступила в анализе ЭЭГ-показателей, осуществленном В.Д. Небылицыным

/1966/ и Б.М. Тепловым /1967/. При использовании разных способов факториза-

ции таблицы интеркорреляций ЭЭГ-индикаторов ими был выделен фактор, кото-

рый рассматривается как генеральный и, по мнению В.Д. Небылицына, «... пред-

ставляет собой, по существу, ориентировочную реакцию биотоков мозга в ответ

на сенсорную стимуляцию» /В.Д. Небылицын, 1966, с. 322; см. раздел 1.3/.

6-Голубсна

161

Если суммировать результаты вышеприведенных работ, можно выделить

следующие показатели спонтанной ритмики, относящиеся к уравновешенно-

сти: амплитуду альфа-ритма, альфа-индекс, суммарную энергию альфа-ритма и

— с обратным знаком по отношению к этим показателям - частоту альфа-ритма.

Они явились для нас ведущими при дальнейшем экспериментальном изучении

биоэлектрических проявлений уравновешенности - индивидуального уровня

активированности - инактивированности. Его удобно обозначить для краткости

ЭЭГ-балансом, или свойством активированности

6

.

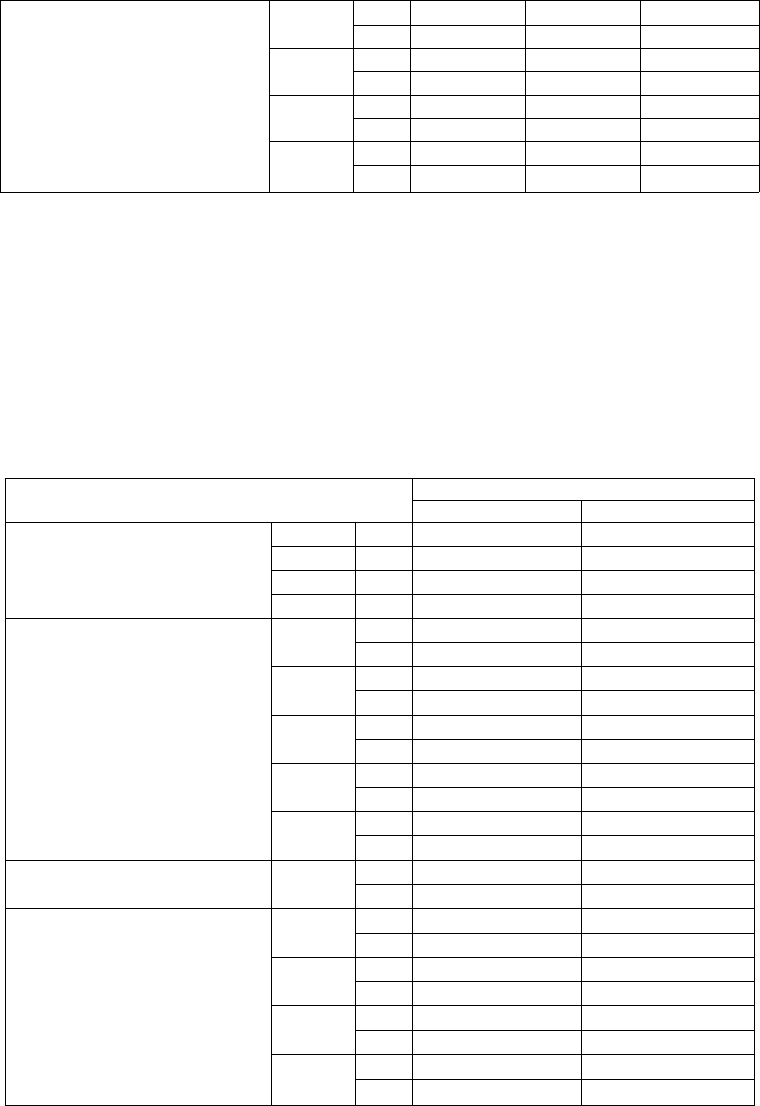

На большой выборке (100 человек) были вычислены корреляции этих индика-

торов уровня активированности и других параметров спонтанной ритмики. Наибо-

лее однозначные корреляционные плеяды образованы суммарной энергией тета- и

альфа-ритма и частотой альфа-ритма. Как можно видеть из табл. 9, и в левом, и в

правом полушариях суммарная энергия альфа-ритма отрицательно связана с его

частотой. Кроме того, подобные же значимые корреляции имеются в обоих полу-

шариях между суммарной энергией тета-ритма и частотой альфа-ритма. (Между

собой суммарные энергии тета- и альфа-ритма связаны положительно.)

Суммарная энергия тета-ритма, судя по этим результатам, также может от-

носиться к количественным характеристикам ЭЭГ-баланса, будучи менее вы-

раженной у лиц более активированных, и наоборот.

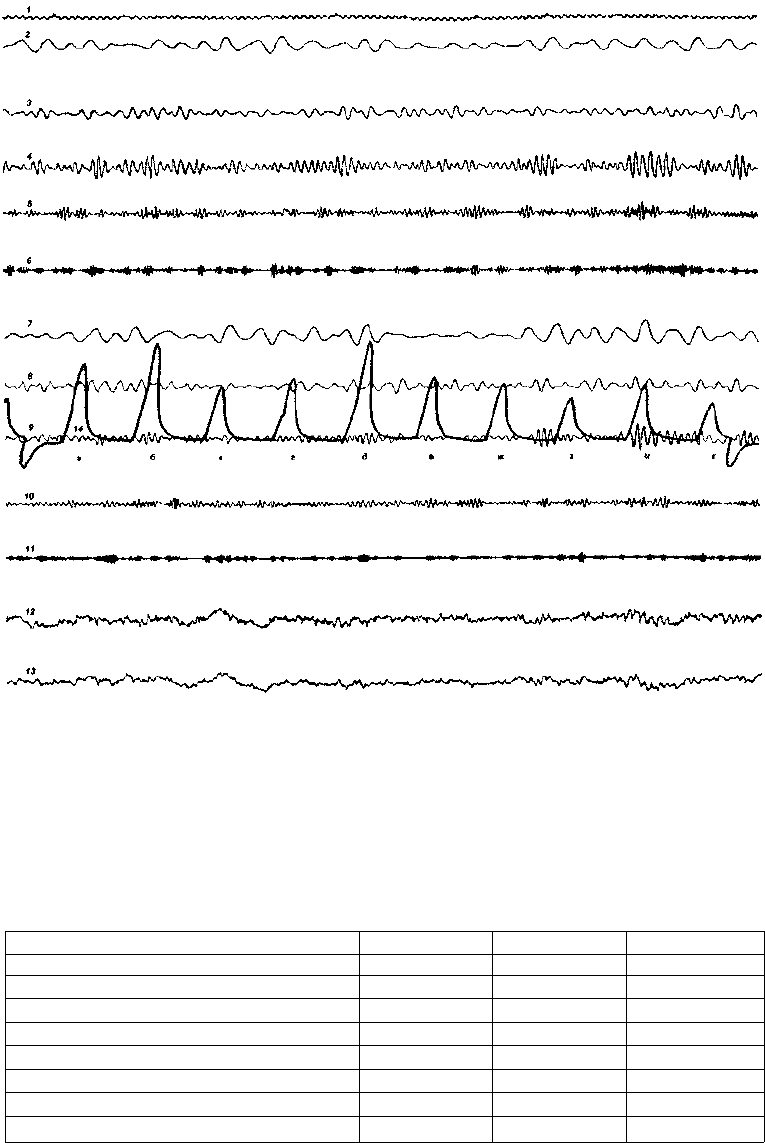

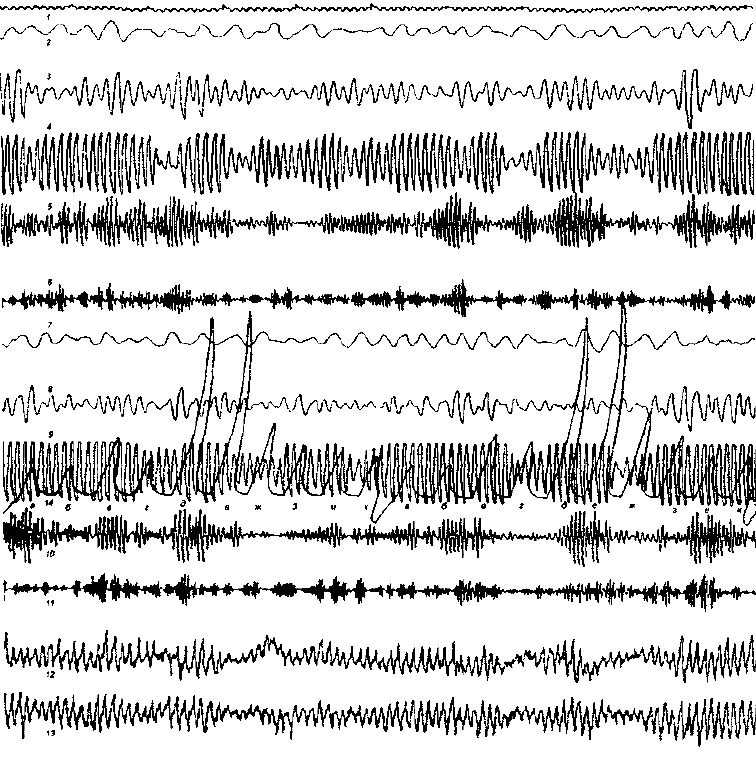

Для иллюстрации на рис. 9 а и б приводятся энцефалограммы испытуемых,

обладающих разной выраженностью свойства активированности - инактивиро-

ванности. На рис. 9 а представлена ЭЭГ более активированного испытуемого -

с большей частотой и меньшей энергией альфа-ритма, а на рис. 9 6- ЭЭГ более

инактивированного испытуемого - с меньшей частотой альфа-ритма и его

большей суммарной энергией.

Дальнейший путь анализа состоял в соотнесении показателей альфа-комп-

лекса как исходных характеристик свойства активированности с остальными

параметрами типологических свойств нервной системы. На 70 взрослых исп.

частота альфа-ритма, суммарные энергии альфа- и тета-ритмов были сопостав-

лены с другими показателями спонтанной ритмики (дельта-, бета-1, бета-2-

ритма) и с индексами РП при действии низких и высоких частот /Э.А. Голубева,

С.А. Изюмова, Р.С. Трубникова, В.В. Печенков, 1974/. Результаты факториза-

ции соответствующей матрицы интеркорреляций и вращения факторов по «ва-

римаксному» методу Г. Кайзера /Г. Харман, 1972/ представлены в табл. 2, раз-

дел 3.2. Напомним, что в I фактор, который мы интерпретируем как баланс воз-

буждения и торможения, вошли суммарная энергия тета- и альфа-ритма обоих

полушарий и с обратным знаком - частота альфа-ритма в ЭЭГ обоих полуша-

рий. Большей активированности соответствует большая частота альфа-ритма и

меньшие суммарные энергии тета- и альфа-ритма, и наоборот. Ни один из пока-

зателей РП в данный фактор не вошел, т.е. в этом случае реактивных индикато-

ров ЭЭГ-баланса - выделить не удалось.

6

Как следует из классификации типологических понятий (см. раздел 3.5), для нас свойство

активированности - частный случай уравновешенности (по И.П. Павлову), но той стороны

этого свойства, которая проявляется в безусловнорефлекторных ЭЭГ-характеристиках.

162

PИC. 9 а. Пример фоновой ЭЭГ более активированного исп. Г. На 4 и 9 каналах - не-

значительная альфа-активность. На 12 и 13, 14 каналах (∂, е) видно отсутствие

четкого альфа-ритма (ср. с рис. 9 6). Остальные обозначения те же, что на рис. 4.

Таблица 9

Иптеркорреляции ЭЭГ-показателей уравновешенности

/Э.А. Голубева, 1980/

η=100

ЭЭГ - показатели

Левое полушарие

1. Суммарная энергия тета-ритма

2. Суммарная энергия альфа-ритма

3. Частота альфа-ритма

Правое полушарие

1. Суммарная энергия тета-ритма

2. Суммарная энергия альфа-ритма

3. Частота альфа-ритма

1

X

-

X

2

528***

X

653***

X

3

-332***

-400***

X

-306**

-406***

X

163

Рис. 9 б. Пример фоновой ЭЭГ менее активированного исп. П.

На 4 и 9, 12 и 13, 14 каналах (∂, е) видно наличие альфа-ритма.

Остальные обозначения те же, что на рис. 4.

2. Свойство активированности и показатели гармоник

Использование реакции перестройки в ряде психофизиологических сопос-

тавлений позволило выделить эффект появления гармоник в качестве реактив-

ного показателя уравновешенности /Э.А. Голубева и др., 1974; Е.И.Гусева,

1979; Б.Р. Кадыров, 1977, 1990/.

Он состоит в том, что при действии ритмического света определенной

частоты в ЭЭГ появляется ритм, не только синхронный с частотой подавае-

мого раздражителя, но и удвоенный (II гармоника) и утроенный (III гармо-

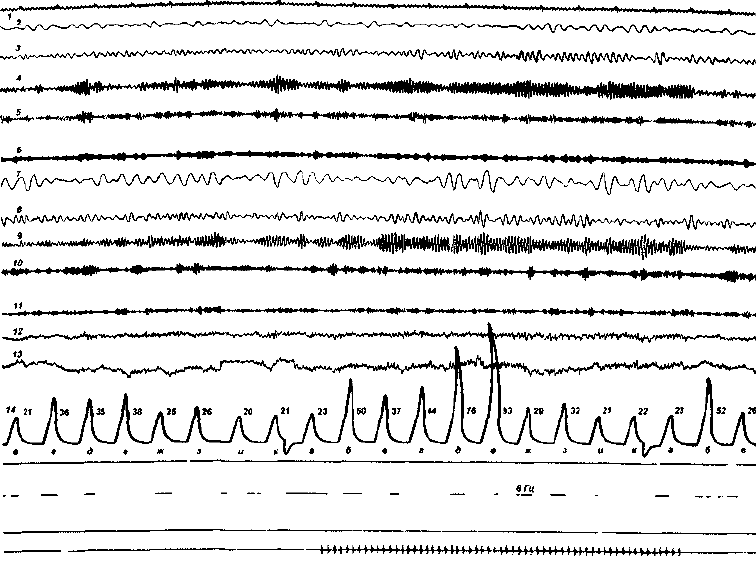

ника), т.е. кратный применяемой частоте. Это можно видеть на рис. 10 и 21.

Реакция появления II и III гармоник («умножение» исходного ритма) и суб-

гармоник (его «деление») изучена в норме в связи с проблемой индивидуальных

164

различий на сравнительно больших выборках испытуемых молодого и пожило-

го возраста А.К. Манди-Каслом (А.К. Mandy-Castle, 1953). Автором показано,

что люди с высокой частотой альфа-ритма в состоянии бодрствования характе-

ризуются появлением гармоник при перестройке ритма (II гармоника вычисля-

лась при действии 3,5-15 Гц, III - при действии 3,5-10 Гц).

Рис. 10. Пример ЭЭГ взрослого исп. В. с выраженной второй гармоникой (12 Гц)

при навязывании 6 Гц. Наличие ее видно на 4 и 9 каналах, а также в показателях

интегратора (д, е- 14 канал). Вторая гармоника четко выявляется при очень ма-

ло представленной первой (каналы 3, 8). Обозначения те же, что на рис. 4.

В контексте интересующей нас проблемы реактивных индикаторов ЭЭГ-

баланса важно упоминавшееся исследование Н.Н.Даниловой /1985/. Для анализа

частотного спектра ЭЭГ автором использовался автоматический узкополосный

анализатор Г. Уолтера (фирмы «Эдисван»). Это позволило при многократном дей-

ствии мелькающего света в ходе угашения ОР на него получить количественные

характеристики, относящиеся и к изменению РП, и к динамике гармонического со-

става этой реакции. Было показано, что в условиях бодрствования при частоте

мельканий в диапазоне тета- и альфа-ритма возникает несколько гармонических

составляющих, в том числе II и III гармоники. В условиях же развития сонного

торможения происходит сдвиг от преобладания высокочастотных гармонических

составляющих к преобладанию низкочастотных /см. также «Введение»/.

Благодаря анализу гармонического состава РП при различных функцио-

нальных состояниях было продемонстрировано значение этого биоэлектриче-

165

ского индикатора, охарактеризованного Е.Н. Соколовым как существенная ре-

активная ЭЭГ-характеристика «системы ориентировочного рефлекса» /1958,

с. 113/, как мера, с помощью которой можно количественно описывать конти-

нуум «сон-бодрствование».

В наших опытах, поскольку в комплексе «Саней» анализатор широкопо-

лосный, процедура вычисления гармоник (а чаще всего вычислялись вторая и

третья гармоники при действии ритмического света в 5 и 6 Гц, т.е. 10, 15, 12,

18 Гц) была довольно сложной. Вторые гармоники относились к альфа-

полосе; задача состояла в том, чтобы отделить их от экзальтации альфа-ритма

во время действия света. Для этого частота альфа-ритма во время действия

ритмического раздражителя сравнивалась с его частотой в спонтанной, фоно-

вой ЭЭГ. Следовательно, первый этап идентификации гармоник был визуаль-

ный. Затем применялся способ количественной оценки выраженности гармо-

ник, сходный с тем, который предложил В.Д. Небылицын /1966, с. 123/ для

учета «чистого» эффекта воздействия ритмического света. Эта процедура

применительно к гармоникам описана Е.П. Гусевой /1979/ и Э.А. Голубевой

/1980/.

Показатель гармоник в составе свойства активированности в нашей лабора-

тории был наиболее детально на взрослых и подростках исследован Е.П. Гусе-

вой/1975, 1979, 1981/.

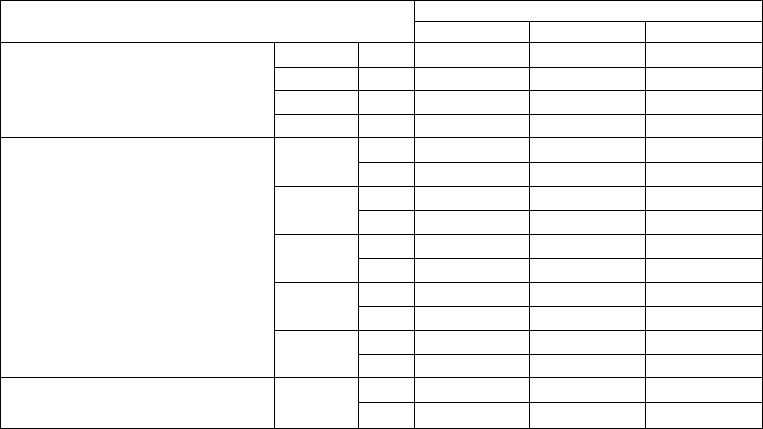

В таблицах 10 и 11 отражены конечные результаты статистического анализа

биоэлектрических показателей всех безусловнорефлекторных свойств у 64

взрослых и 72 подростков, при включении в них и индикаторов гармоник.

Таблица 10

Факторный анализ корреляций гармоник,

возникающих при действии 6 Гц, и других ЭЭГ-показателей взрослых

/Е.П. Гусева/

т=64

ЭЭГ-показателя

Гармоники, Гц

Суммарная энергия ритмов

Частота ритма

11(12)

111(18)

11(12)

111(18)

дельта

тета

альфа

бета-1

бета-2

альфа

Л.

Л.

П.

п.

л.

п.

л.

п.

л.

п.

л.

п.

л.

п.

л.

п.

Факторы после вращения

I

287

896

263

773

113

-160

-105

-347

-250

-254

-762

-875

-974

-965

-062

-042

II

-132

212

056

505

974

960

830

704

439

393

578

439

183

226

009

005

III

-949

-390

-963

-384

195

230

547

619

863

884

292

203

131

134

-998

-999

166

Продолжение таблицы 10

Индексы РП, Гц

4

6

18

25

Л.

П.

л.

п.

л.

п.

л.

п.

-109

-234

-494

-541

-996

-946

-984

-981

859

831

863

820

067

153

-149

171

-499

-505

-107

-187

-065

-286

096

-087

У взрослых (табл. 10) в фактор I входят показатели суммарной энергии бета-

1- и бета-2-ритмов, РП на сравнительно высокие частоты - 18 и 25 Гц - и с об-

ратным знаком индексы III гармоники. Этот фактор на основании ряда исследо-

ваний можно интерпретировать как лабильность нервной системы. Учитывая

знаки полученных соотношений, следует подчеркнуть, что индексы III гармо-

ники лучше выражены у инертных.

Таблица 11

Результат факторизации матрицы интеркорреляций

ЭЭГ-показателей подростков

(Е.П. Гусева, 1979)

η

= 72

ЭЭГ-показатели

Гармоники, Гц

Суммарная энергия ритмов

Частота ритма

Индексы РП, Гц

11(12)

111(18)

11(12)

111(18)

дельта

тета

альфа

бета-1

бета-2

альфа

4

6

18

25

Л.

Л.

п.

п.

л.

п.

л.

п.

л.

п.

л.

п.

л.

п.

л.

п.

л.

п.

л.

п.

л.

п.

л.

п.

Вращение двух факторов

I

991

984

960

997

-853

-787

-939

-897

-994

-990

-497

-517

-037

-224

886

944

-043

120

-064

-148

026

-198

-160

-044

//

-107

177

-280

082

521

616

369

441

107

137

867

856

999

975

463

330

999

993

998

989

999

980

987

999

167

Фактор II - сила-слабость нервной системы. Фактор III можно интерпрети-

ровать как индивидуальный уровень реакции активации-инактивации. Сюда

входят суммарная энергия альфа-ритма, с обратным знаком - индексы II гармо-

ники и частота альфа-ритма.

У подростков (табл. 11) в фактор I (двухфакторной модели вращения) во-

шли суммарные энергии медленных составляющих ЭЭГ покоя и с обратным

знаком по отношению к ним частота альфа-ритма и гармоники. Этот фактор ин-

терпретируется как индивидуальный уровень активации-инактивации. II фак-

тор предположительно - общая реактивность.

У подростков гармоники оказались показателями, испытывающими на себе

влияние двух свойств - уравновешенности и силы.

У подростков в состав показателей свойства активированности могут входить

индикаторы не только второй и третьей, но и первой "гармоники - реакции пере-

стройки на низкие частоты. Судя по другому набору параметров, в частности ха-

рактеристик вызванных потенциалов, у этой возрастной выборки вообще часто

имеет место картина нерасчлененности биоэлектрических показателей типологи-

ческих свойств нервной системы /см. ниже Е.П. Гусева, Н.Ф. Шляхта, 1974/.

3. Свойство активированности и показатели вызванных

потенциалов

Серьезное внимание в качестве возможных реактивных показателей ЭЭГ-

баланса привлекают различные характеристики ВП. Изучение их в дифферен-

циальной психофизиологии, особенно в контексте исследования интегральных

ЭЭГ-параметров /В.Д. Небылицын, 1976; В.М. Русалов, 1979; Т.Ф. Базылевич,

1983; и др./, продемонстрировало большие возможности, заключенные в них, для

диагностики устойчивых индивидуальных различий людей, в частности, при

анализе неспецифических нервных процессов. В работах, проведенных с подро-

стками, характеристики усредненных ВП затылка и вертекса оказались связан-

ными с тремя свойствами нервной системы /Е.П. Гусева, Н.Ф. Шляхта, 1974/.

В экспериментальных исследованиях мы, учитывая сложность вычленения

при покомпонентном анализе неспецифических активирующих влияний в ВП,

регистрируемых в проекционных областях, сравнивали особенности ВП затыл-

ка и вертекса, возникающие при действии световых раздражителей. Как нам

представлялось, это достаточно адекватный путь для выделения «меры» специ-

фического и неспецифического у каждого испытуемого. Такое предположение

было основано на многочисленных литературных данных, обобщенных B.C. Py-

синовым /1969/, согласно которым ВП, регистрируемые в области вертекса, от-

ражают в значительной степени деятельность неспецифических структур; эти

ВП связаны с системой ОР /Л.П. Латаш, 1968/.

В работе, проведенной со взрослыми /Э.А. Голубева, Н.Я. Большунова,

В.В. Печенков, 1976/, одновременно с затылка и вертекса регистрировались ус-

редненные ВП. Они записывались монополярно при расположении активных

электродов по средней сагиттальной линии в центрально-теменной области и на

2 см выше затылочного бугра. Сдвоенный индифферентный электрод помещал-

ся на мочках ушей. ВП в ответ на вспышки световых раздражителей, подавае-

168