Фёршт Э. Структура и механизм действия ферментов

Подождите немного. Документ загружается.

ЭНЕРГИЯ

ФЕРМЕНТ-СУБСТРАТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 281

Энергия

образования полости в воде близка к общему изме-

нению

энергии при образовании гидрофобной связи и является

движущей силой при распределении соединения

между

двумя

фазами.

Б.

Энергия связывания субстратов с ферментами

Исходя из простых физических оценок, приведенных в по-

следнем разделе, оценить вклад энергии водородных, электро-

статических и гидрофобных связей и полную энергию связыва-

ния

субстрата с ферментом очень трудно. Основная причина

этих затруднений состоит в том, что процесс связывания пред*

ставляет собой реакцию

обмена:

субстрат

«обменивает» свою

сольватную водную оболочку на связывающий центр фермента.

Суммарная энергия связывания представляет собой разность

между

энергиями связывания этого субстрата с водой и с фер-

ментом. Расчет суммарной энергии образования водородных

связей

затрудняется тем, что обычно в водном растворе суб-

страт, так же как и фермент, образует с молекулами воды

водородные связи. Образование водородных связей в фермент-

субстратном комплексе сопровождается вытеснением связанных

водородными связями молекул воды. Следовательно, при этом

суммарное число водородных связей не увеличивается.

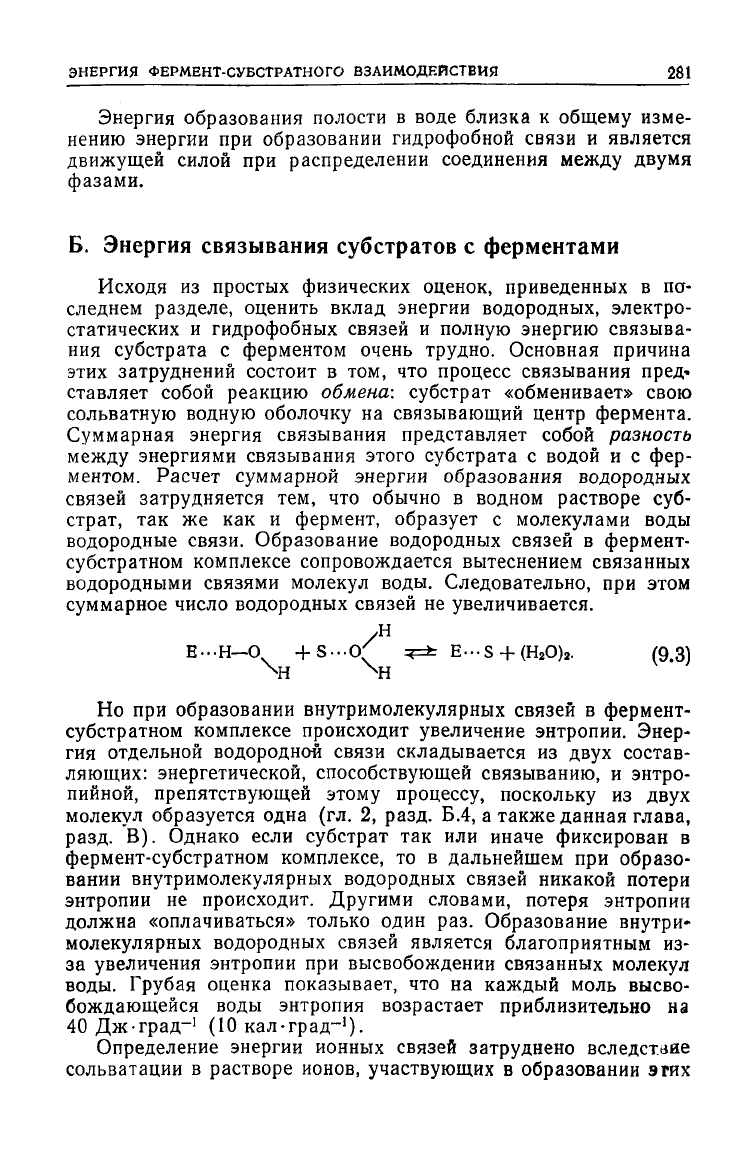

/

Н

в...н-o +s-o;

=f=fc

E-S +

OW)),.

(9.3)

Но

при образовании внутримолекулярных связей в фермент-

субстратном комплексе происходит увеличение энтропии. Энер-

гия

отдельной водородной связи складывается из

двух

состав-

ляющих: энергетической, способствующей связыванию, и энтро-

пийной,

препятствующей этому процессу, поскольку из

двух

молекул образуется одна (гл. 2, разд. Б.4, а также данная глава,

разд. В). Однако если

субстрат

так или иначе фиксирован в

фермент-субстратном комплексе, то в дальнейшем при образо-

вании

внутримолекулярных водородных связей никакой потери

энтропии

не происходит. Другими словами, потеря энтропии

должна «оплачиваться» только один раз. Образование внутри-

молекулярных водородных связей является благоприятным из-

за увеличения энтропии при высвобождении связанных молекул

воды. Грубая оценка показывает, что на каждый моль высво-

бождающейся воды энтропия возрастает приблизительно на

40 Дж-град-

1

(10 кал-град-

1

).

Определение энергии ионных связей затруднено вследствие

сольватации в растворе ионов,

участвующих

в образовании этих

282

ГЛАВА

*

связей. Энергии сольватации очень высоки; так, по оценкам

энергия

стабилизации иона —СО7 составляет ~270 кДж-моль"

1

(65 ккал-моль-

1

) [2]. Энергия ионной связи сильно зависит

также от диэлектрической проницаемости среды. Помимо всего

прочего, образование ионной связи в глубине структуры являет-

ся

энтропийно выгодным, поскольку при этом высвобождается

сольватированная вода [уравнение (9.4)]:

E-NH

3

+

(H

2

O)

m

+

(H

2

O)

n

-O

2

C-S

*=±

E-NH

3

+

--O

2

C-S.

(9.4)

(n + m) H

2

0

Определение энергии гидрофобных связей, образующихся

при

присоединении лиганда к белку, затрудняется тем обстоя-

тельством, что оценки, полученные из опытов по распределению

вещества

между

органическими растворителями и водой, в

этом

случае

являются не вполне применимыми. Перенос раство-

ренного вещества из водной фазы в органический растворитель

мысленно можно разделить на следующие стадии: а) образо-

вание полости в растворителе; б) перенос растворенного веще-

ства в эту полость; в) ликвидация полости в водной фазе. Пе-

ренос гидрофобного субстрата в гидрофобную область фермента

сопровождается заполнением уже

существующей

полости и,

возможно, переносом воды из этой полости в водную фазу.

Вклад различных факторов в энергию связывания фермента

с субстратом можно оценить из исследований самих фермента-

тивных реакций, а не только модельных систем.

1. Оценка увеличения энергии связывания

из

кинетических данных

Один из способов оценки вклада заместителя R в

субстрате

R—S в связывание состоит в сравнении констант диссоциации

комплексов R—S и Н—S с ферментом. Однако, как

будет

пока-

зано в следующей главе, энергия связывания больших по раз-

меру субстратов при этом часто недооценивается, поскольку

обычно энергия связывания идет на уменьшение энергии акти-

вации,

а не на увеличение /См. Гораздо лучше сравнивать значе-

ния

параметров fecat/Лм для

двух

субстратов. При этом учиты-

вается как энергия активации, так и энергия связывания и

устраняются недостатки, которые свойственны

методу,

основан-

ному на сравнении только констант диссоциации. Из уравнений

(10.2)

и

(10.10)

следует,

что

ln

(W*M)

=

ln

(кт

1^

~

(

А

°о

Ф

+

А

°ь).

(9.5)

ЭНЕРГИЯ

ФЕРМЕНТ-СУБСТРАТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 283

где kT/h — константа при данной температуре, AG* — внутрен-

няя

энергия активации, обусловленная электронными эффекта-

ми,

которые связаны с образованием и разрывом связи, AGb —

внутренняя энергия связывания

субстрата

с ферментом. В слу-

чае

сходных

субстратов

различием в AG* можно иногда

пренебречь или внести

соответствующую

поправку, сравнив ре-

акционные

способности этих

субстратов

в неферментативных ре*

акциях.

2. Оценка энергий связывания малых групп в

случае

аминоацил-тРНК—синтетазы

Функция

аминоацил-тРНК—синтетаз состоит в выборе оп-

ределенной аминокислоты среди

других

аминокислот и меньших

по

размеру конкурирующих соединений (гл. 11). В основе отбо-

ра нужной аминокислоты лежит, вероятно, то обстоятельство,

что ее энергия связывания выше, чем энергия связывания

всех

других

присутствующих

соединений. Эти различия в энергии

связывания специфического

субстрата

и меньшего по размеру

конкурирующего соединения можно определить из сравнения

kcat/KiA

для реакции обмена Пирофосфат

=г±

АТР (гл. 7).

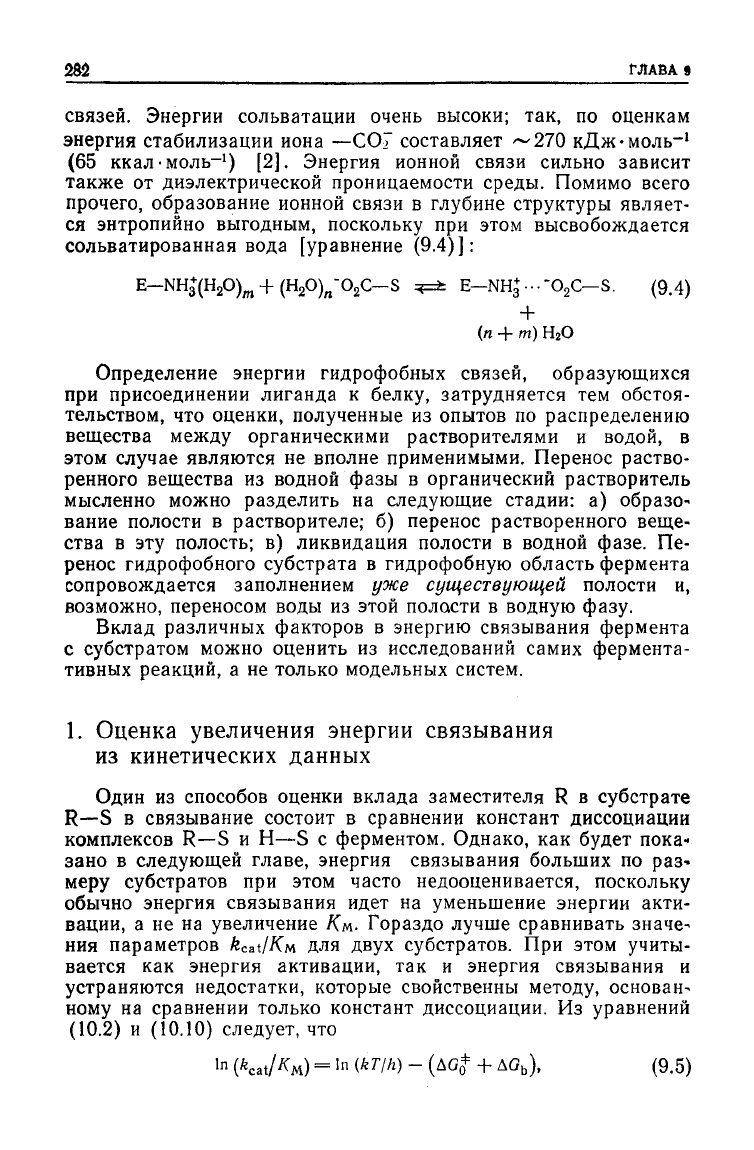

а.

Алкильные

группы

Из

данных табл. 9.6, сравнив энергию связывания изолейци-

на

и валина с изолейцил-тРНК—синтетазой и валина и

а-аминомасляной кислоты с валил-тРНК—синтетазой, можно

видеть, что дополнительная метиленовая группа в большем по

размеру

субстрате

вносит в энергию связывания вклад порядка

12—КэкДж-моль-

1

(3—3,8ккал-моль~'). Это значительно боль-

ше величины 2,85 кДж-моль"

1

(0,68 ккал-моль-

1

) для переноса

метиленовой группы из воды в н-октанол. Сравнение соответ-

ствующих

величин для валина и аланина показывает, что раз-

ность в энергиях связывания изопропильной и метильной групп

составляет 22,6 кДж-моль-

1

(5,41 ккал-моль~'), а разность

энер-

гий переноса этих групп из воды в н-октанол составляет

4,6 кДж-моль"

1

(1,1 ккал-моль-

1

). Таким образом, энергия гид-

рофобного связывания с ферментом в пять раз превышает

энер-

гию переноса из одной фазы в

другую.

б.

Образование

водородных

связей

Тирозил-тРНК—синтетаза связывает тирозин по крайней

мере в

28000

раз прочнее, чем фенилаланин. Возможно, в этом

белке имеются центры связывания, которые присоединяют или

фенольный гидроксил тирозина, или

молекулу

воды в

отсутствие

284

ГЛАВА

9

Таблица

9.6

Определение энергии связывания различных групп

с использованием аминоацил-тРНК—синтетаз

а

'

Аминокислота

(R-CH

(NH+)CO-)

ТУ

1ч—

СН

3

СН;к

^СН—

СНз

ч

;сн-

СНз'

СНз

ч

сНз

>н-

СН3СН2—

СНз—

Он-

Аминоацил-

тРНК—синтетаза

Изолейцил-

тРНК-син-

тетаза

Изолейцил-

тРНК—син-

тетаза

Валил-тРНК—

синтетаза

Валил-тРНК—

синтетаза

Валил-тРНК—

синтетаза

Тирозил-

тРНК-син-

тетаза

Тирозил-

тРНК—син-

тетаза

ьб)

*cat

1

1

0,77

0,56

1

0,36

0,03

1

1

мМ

0,005

0,005

0,8

0,39

0,14

30

39

0,0018

50

1

1

0,005

0,0072

1

0,0017

1,1 -10~

4

1

3,6-10~

6

ддо*

моль

к

13,1

12,2

15,8

22,6

25,3

МОЛЬ

к

3,14

2,92

3,78

5,41

6,06

a

l

Bergmann

F. H.,

Berg

P., Dleckmann M., J. Ыо1. Chem., 236, 1735 (1961);

Loftfleld

R. В.,

Elgner

E. A., Blochlm. blophys. Acta, 130, 426 (1966); Owens S, L.,

Bell

F. E., J. biol.

Chetr., 245, 5515 (1970): Fersht A. R., Mulvey R. S., Koch G L., Biochemistry, 14, 13 (1975).

б

) Относительно ft

ca

( и ft

ca

t/^M

для

Реакции обмена Пирофосфат^* АТР с участием

специфического субстрата.

субстрата. Связывание фенилаланина должно сопровождаться

либо вытеснением связанной воды, при котором два центра

образования

водородных связей остаются свободными, либо

деформацией связывающего кармана. Разность в энергии свя-

зывания,

равная 25,5 кДж-моль-' (6,1 ккал-моль-

1

), отражает

как

преимущества, которые дает образование водородных свя-

зей

межлу ферментом и тирозином, так и невыгодность связы-

вания

фенилаланина.

ЭНЕРГИЯ

ФЕРМЕНТ-СУБСТРАТНОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

285

в.

Ионные

связи

Сравнение констант связывания различных дезаминирован-

ных аминокислот и соответствующих аминокислот с аминоа-

иил-тРНК—синтетазой позволяет получить нижний предел для

значения

энергии связывания иона аммония [15—17].

Из

схем

(9.6), (9.7), (9.8) видно, что вклад —ЫНз-группы

в энергию связывания составляет около 17 кДж-моль~'

(4 ккал-моль"

1

). Возможно, это обусловлено образованием ион-

ной

связи с карбоксилат-ионом фермента.

СНз СО, СН

3

\

/ \

СНСН

по

сравнению

с

СНСН

2

СО

2

,

СН,

NH

3

+

СН

3

ДДО/,

= 18,8

к4жммь'(4,5

ккал-мшу')

(9.6)

COi

PhCH

2

CH

no

сравнению

о

PhCH

2

CH

2

CO

2

,

NH3

(9.7)

CGI

НО

(С))

СИ

2

СН

по

сравнению

сИО (СУ)

СН

2

СН

2

СО1,

(9.8)

3,

Оценка

полной

энергии

связывания

на

примере химотрипсина

Аминоацил-тРНК — синтетазы обладают исключительно вы-

сокой

специфичностью. Энергии связывания, полученные для

этих ферментов, имеют, вероятно, максимальные из

всех

прин-

ципиально возможных значений. Несколько более низкие значе-

ния

получаются в

случае

химотрипсина — фермента, обладаю-

щего широкой специфичностью.

286

ГЛАВА

9

«с*

6

5

4

3

2

1

0

-/<

-

_

-

-

-

i

/

/tAla

I

'"fHjO

-*• Н-Октанол)

2

3

I

I

Phe

/

/

Л

NLeu

•

' Wai

/

•"But

1111

-

—

-

-

8

8

4

2

0

0,5

1,0

1,5

Л

2,0

2,5

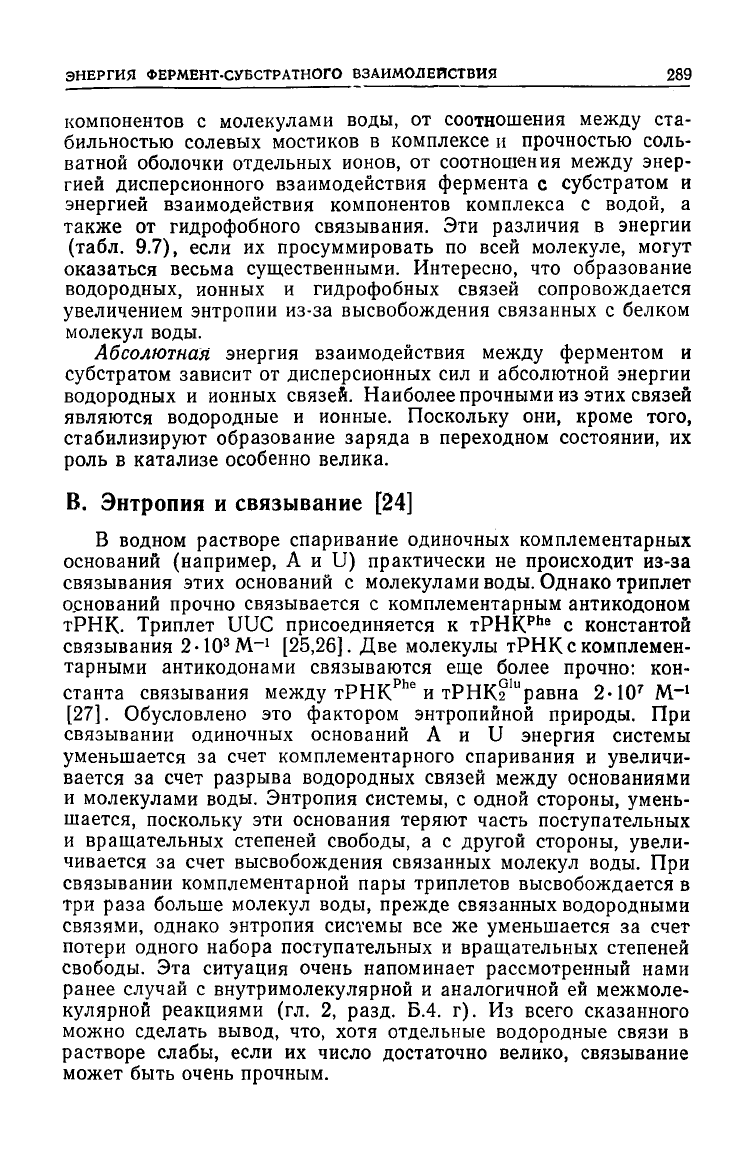

Рис.

9.2.

Соотношение

между

гидрофобностью

боковой цепи аминокис-

лоты

и

параметром

kcat/Kn

Для катализируе-

мого химотрипсином гид-

ролиза метиловых

эфи-

ров Ы-ацетил-Ь-амино-

кислот [16]. Энергия вы-

ражена

в

ккал-моль-

1

.

г

-2,0

-2,5

-3,0

\,

л-МеО

-

-

Наклон

1-OH

3

CO

N

н*

-VI

1

1 1

л-МеО

\тм-С1

\

t 1 ] 1 1 1 1 1

1

\

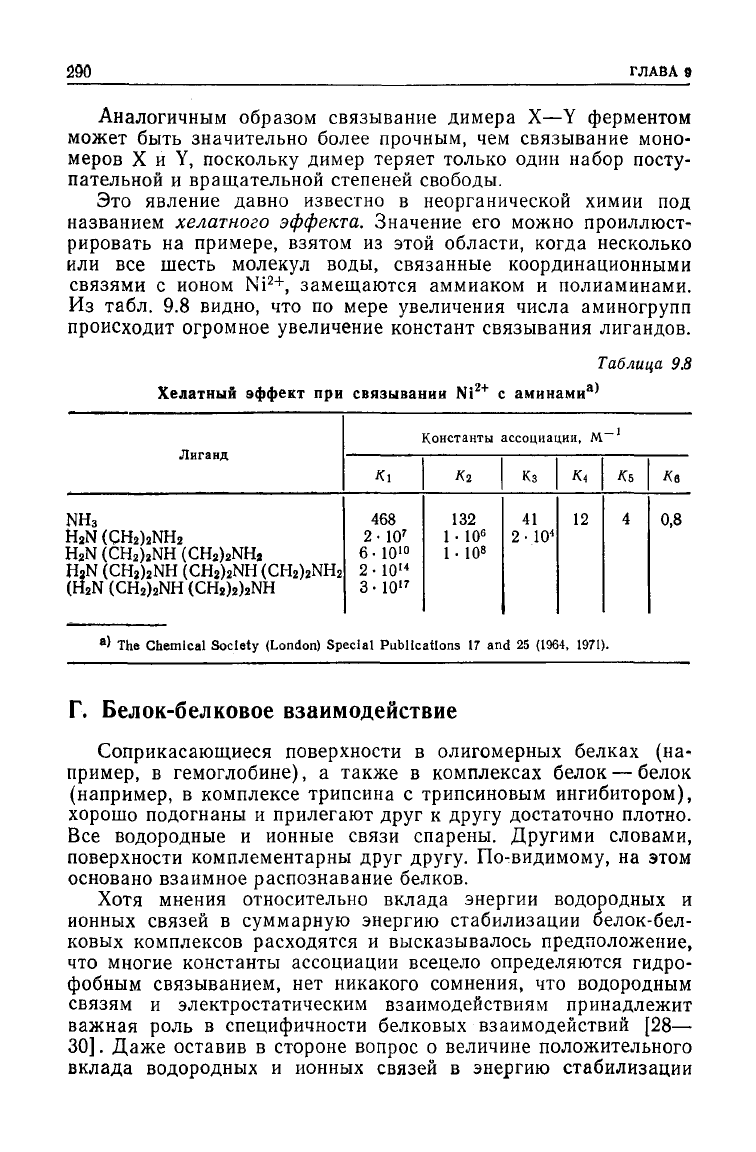

Рис.

9.3. Корреляция

ме-

жду константами диссо:

циации

для

замещенных

форманилидов

и

значе-

ниями

я

для распределе-

ния

между

н-октанолом

и

водой.

-0,5

0 0,5

1,0

ЭНЕРГИЯ

ФЕРМЕНТ-СУБСТРАТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 287

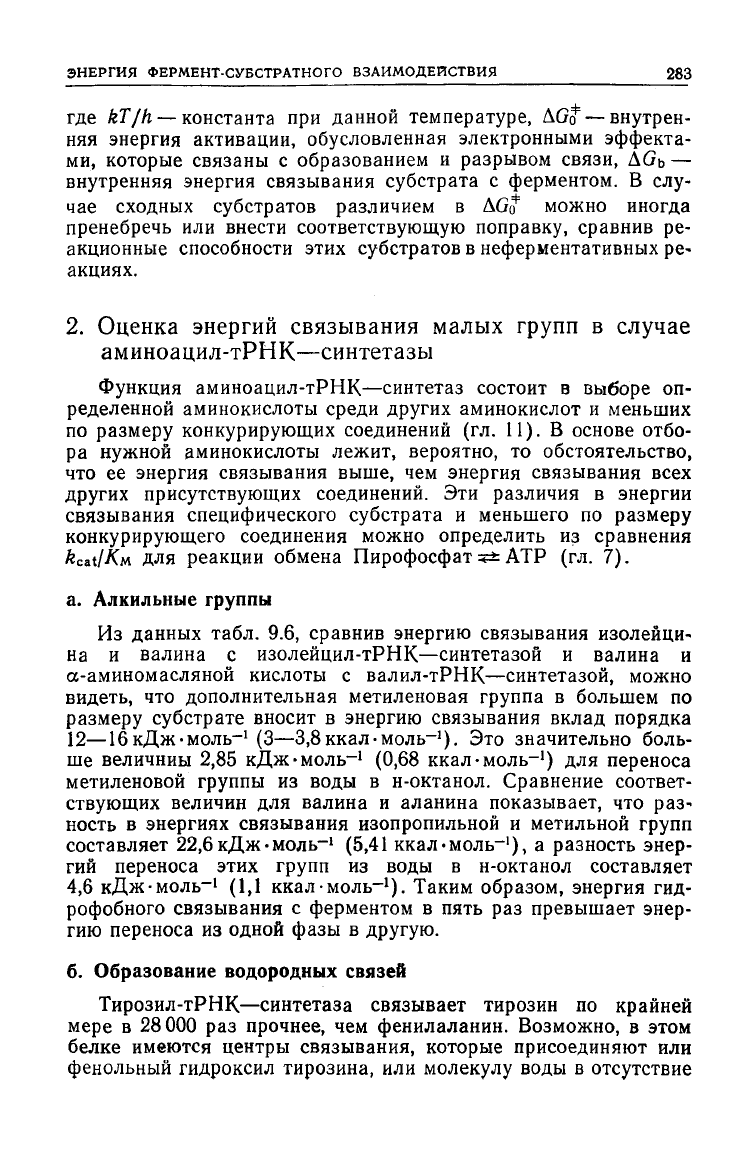

а.

Алкильные

группы

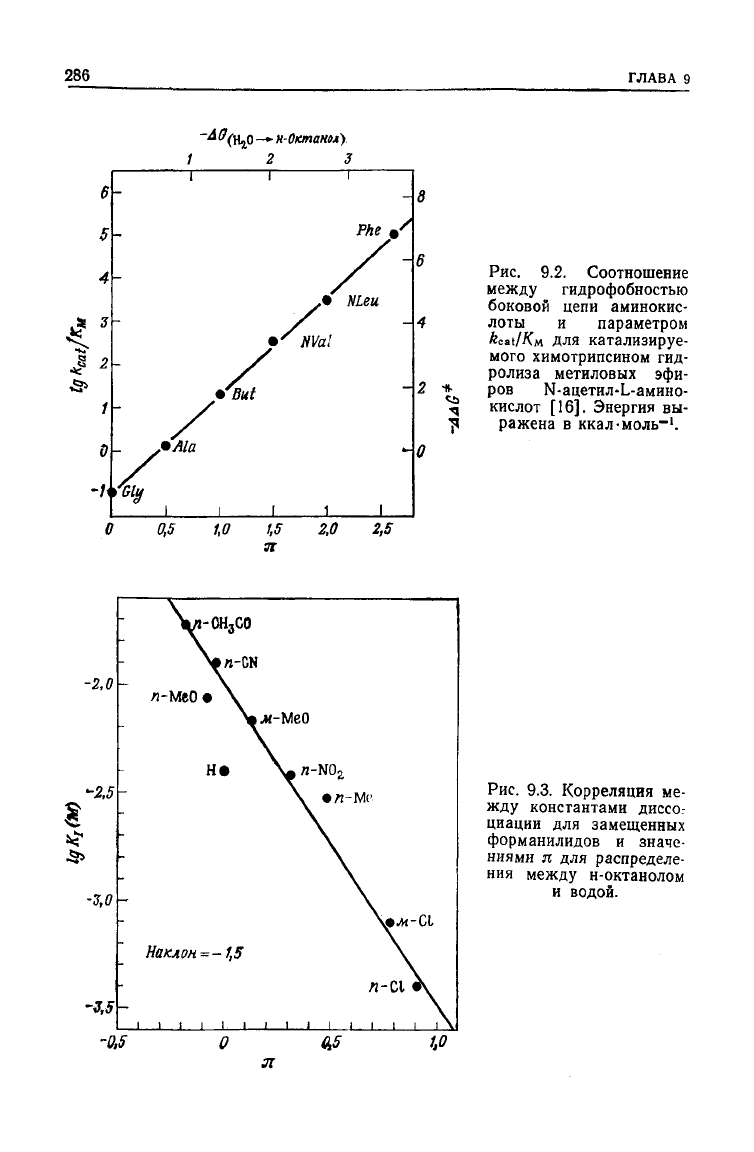

Параметр

kcat/Км.

для катализируемого химотрипсином

гидролиза серии эфиров с общей формулой R—

—CH(NHAc)CO

2

Me

(где R— неразветвленная алкильная цепь)

возрастает при увеличении гидрофобности этой цепи [18].

Уменьшение энергии активации в 2,2 раза превышает свободную

энергию переноса алкильных групп из воды в н-октанол

(рис.

9.2) [19]. По-видимому, связывающий карман в 2,2 раза

более гидрофобен, чем н-октанол.

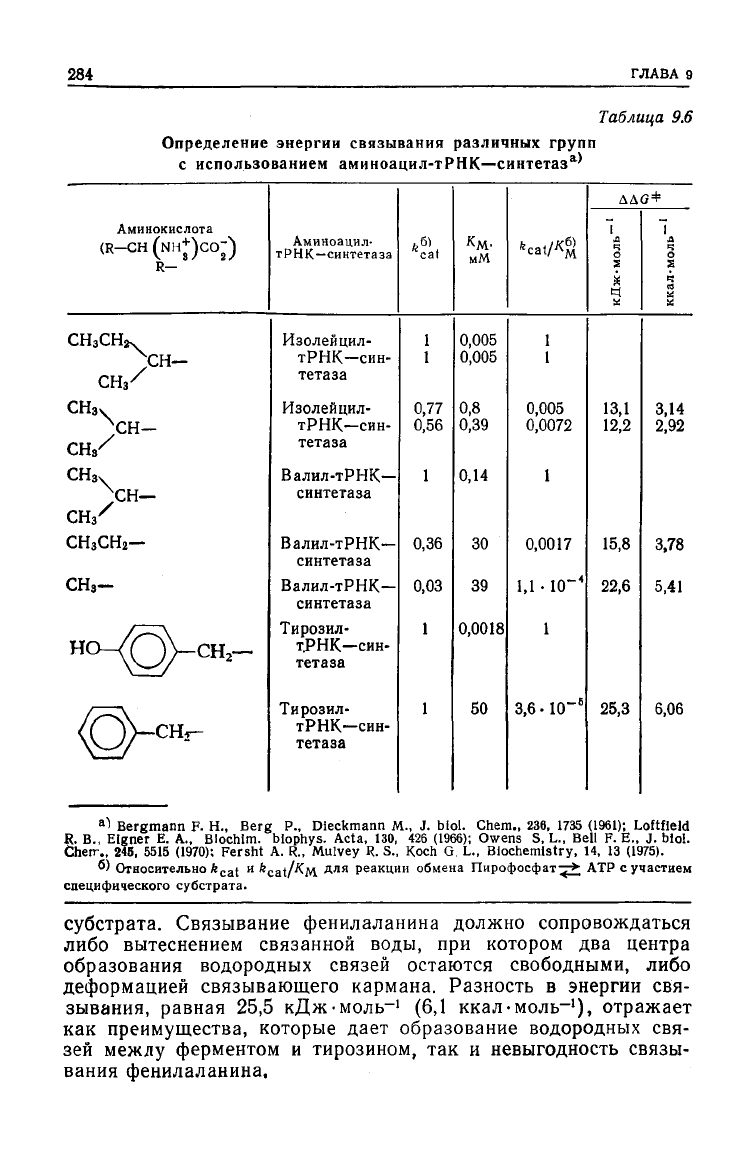

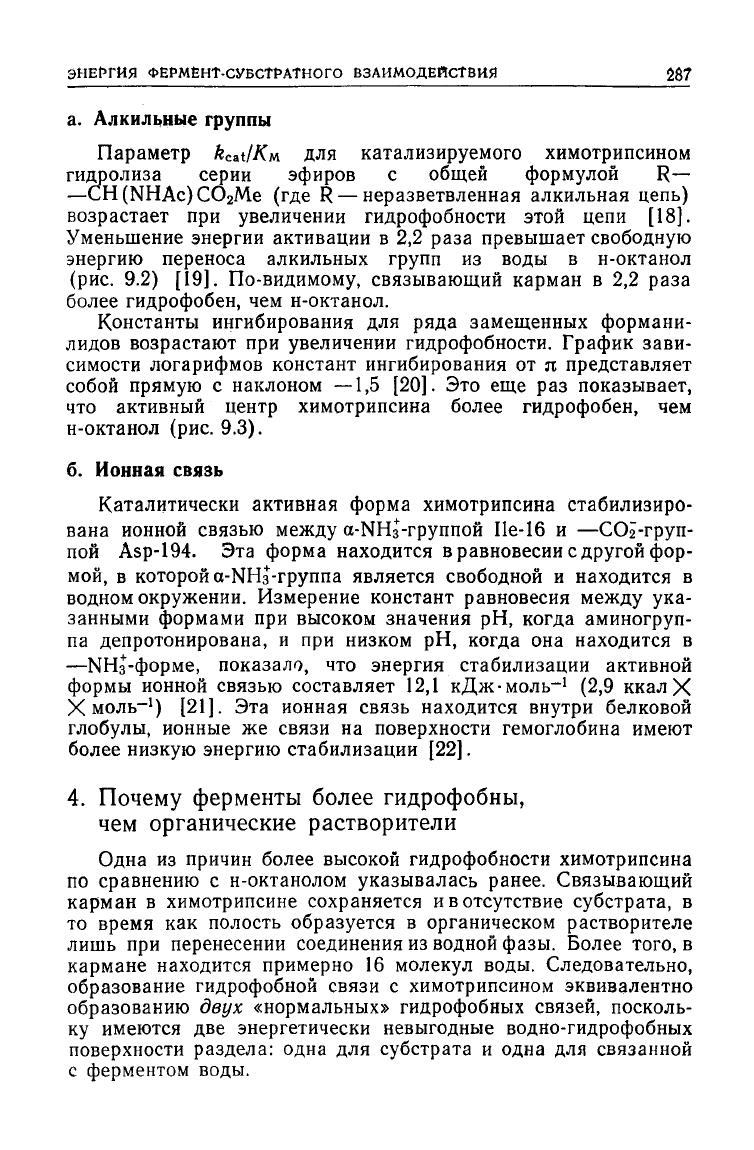

Константы ингибирования для ряда замещенных формани-

лидов возрастают при увеличении гидрофобности. График зави-

симости логарифмов констант ингибирования от п представляет

собой прямую с наклоном —1,5 [20]. Это еще раз показывает,

что активный центр химотрипсина более гидрофобен, чем

н-октанол (рис. 9.3).

б. Ионная

связь

Каталитически активная форма химотрипсина стабилизиро-

вана ионной связью

между

а-ЫНз-группой Не-16 и —СОг-груп-

пой

Asp-194.

Эта форма находится в равновесии с

другой

фор-

мой,

в которой а-ЫНз-группа является свободной и находится в

водном окружении. Измерение констант равновесия

между

ука-

занными

формами при высоком значения рН, когда аминогруп-

па депротонирована, и при низком рН, когда она находится в

—ЫНз-форме,

показало, что энергия стабилизации активной

формы ионной связью составляет 12,1 кДж-моль-

1

(2,9 ккалХ

X моль-

1

) [21]. Эта ионная связь находится внутри белковой

глобулы,

ионные же связи на поверхности гемоглобина имеют

более низкую энергию стабилизации [22].

4. Почему ферменты более гидрофобны,

чем органические растворители

Одна из причин более высокой гидрофобности химотрипсина

по

сравнению с н-октанолом указывалась ранее. Связывающий

карман в химотрипсине сохраняется и в

отсутствие

субстрата,

в

то время как полость образуется в органическом растворителе

лишь при перенесении соединения из водной фазы. Более того, в

кармане находится примерно 16 молекул воды. Следовательно,

образование гидрофобной связи с химотрипсином эквивалентно

образованию

двух

«нормальных»

гидрофобных связей, посколь-

ку имеются две энергетически невыгодные водно-гидрофобных

поверхности раздела: одна для

субстрата

и одна для связанной

с ферментом воды.

288

ГЛАВА

9

Прочному связыванию метиленовых групп изолейцил- и ва-

лил-тРНК—синтетазами способствует еще один фактор. В том

случае, когда валин занимает центр связывания изолей-

цил-тРНК—синтетазы,

в образующемся комплексе остается не-

заполненная

полость, которая была бы занята добавочной ме-

тиленовой группой изолейцина в

случае

его присоединения к

ферменту. Ранее указывалось, что энергия дисперсионного вза-

имодействия метиленовой группы в кристаллическом углеводо-

роде составляет 8,4 кДж-моль"

1

(2 ккал-моль-

1

). Поскольку

плотность упаковки белков такая же, как и плотность упаковки

кристаллов [23], наличие полости добавляет к энергии гидро-

фобной

связи метиленовой группы еще 8,4 кДж-моль"

1

.

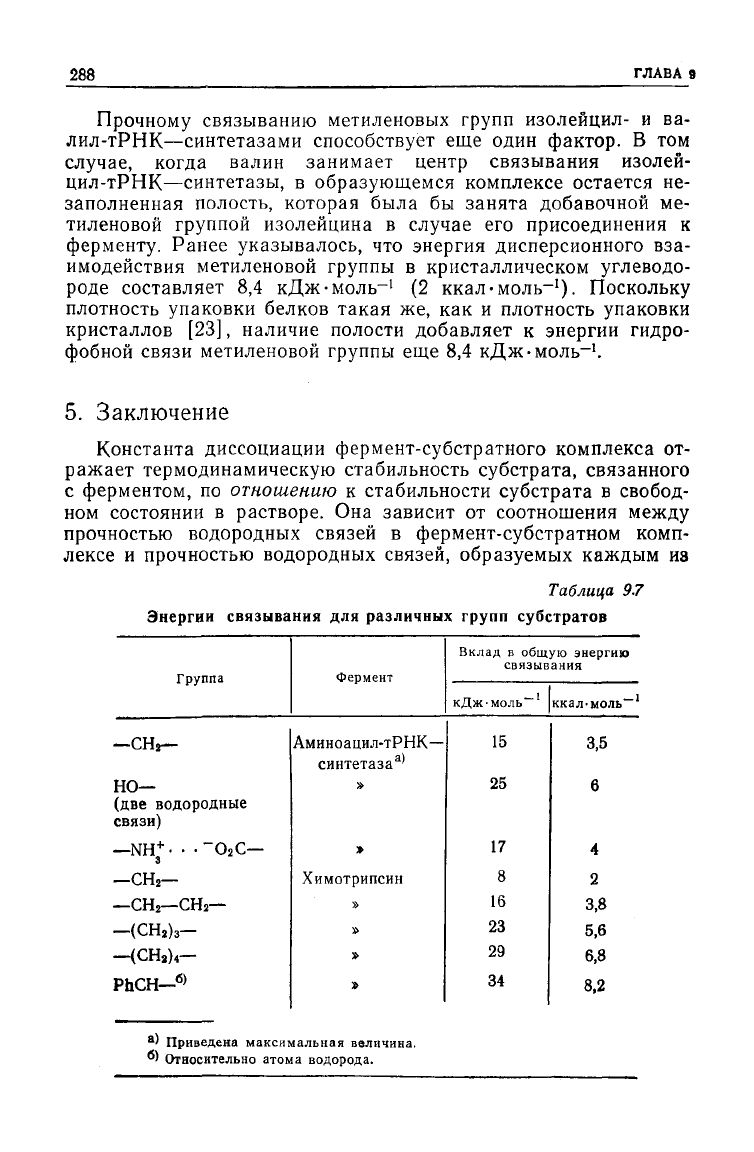

5. Заключение

Константа диссоциации фермент-субстратного комплекса от-

ражает термодинамическую стабильность субстрата, связанного

с ферментом, по

отношению

к стабильности субстрата в свобод-

ном

состоянии в растворе. Она зависит от соотношения

между

прочностью водородных связей в фермент-субстратном комп-

лексе и прочностью водородных связей, образуемых каждым иа

Таблица

9.7

Энергии

связывания

для

различных

групп

субстратов

Группа

—СНг—

НО—

(две

водородные

связи)

—NH+-

•

-~О

2

С—

—СН

2

—

—СН

2

—СН

2

—

—(СН

2

)

3

—

—(СН„)

4

—

PhCH—

б)

Фермент

Аминоацил-тРНК—

синтетаза

а

'

»

»

Химотрипсин

»

Вклад

в

CD

общую

энергию

язывания

кДж-моль~'

15

25

17

8

16

23

29

34

ккал-моль

'

3,5

в

4

2

3,8

5,6

6,8

8,2

Приведена максимальная величина.

Относительно атома водорода.

ЭНЕРГИЯ

ФЕРМЕНТ-СУБСТРАТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 289

компонентов

с молекулами воды, от соотношения

между

ста-

бильностью солевых мостиков в комплексе и прочностью соль-

ватной оболочки отдельных ионов, от соотношения

между

энер-

гией дисперсионного взаимодействия фермента с субстратом и

энергией

взаимодействия компонентов комплекса с водой, а

также от гидрофобного связывания. Эти различия в энергии

(табл. 9.7), если их просуммировать по всей молекуле,

могут

оказаться весьма существенными. Интересно, что образование

водородных, ионных и гидрофобных связей сопровождается

увеличением энтропии из-за высвобождения связанных с белком

молекул воды.

Абсолютная

энергия взаимодействия

между

ферментом и

субстратом зависит от дисперсионных сил и абсолютной энергии

водородных и ионных связей. Наиболее прочными из этих связей

являются водородные и ионные. Поскольку они, кроме того,

стабилизируют образование заряда в переходном состоянии, их

роль в катализе особенно велика.

В. Энтропия и связывание [24]

В водном растворе спаривание одиночных комплементарных

оснований

(например, А и U) практически не происходит из-за

связывания

этих оснований с молекулами воды. Однако триплет

оснований

прочно связывается с комплементарным антикодоном

тРНК-

Триплет UUC присоединяется к

тРНК

РЬе

с константой

связывания

2-10

3

М-'

[25,26]. Две молекулы

тРНК

с комплемен-

тарными антикодонами связываются еще более прочно: кон-

станта связывания

между

тРНК.

РЬе

и тРНК?

1

"равна

2-10

7

М-

1

[27].

Обусловлено это фактором энтропийной природы. При

связывании

одиночных оснований А и U энергия системы

уменьшается за счет комплементарного спаривания и увеличи-

вается за счет разрыва водородных связей

между

основаниями

и

молекулами воды. Энтропия системы, с одной стороны, умень-

шается, поскольку эти основания теряют часть поступательных

и

вращательных степеней свободы, а с

другой

стороны, увели-

чивается за счет высвобождения связанных молекул воды. При

связывании

комплементарной пары триплетов высвобождается в

три раза больше молекул воды, прежде связанных водородными

связями,

однако энтропия системы все же уменьшается за счет

потери одного набора поступательных и вращательных степеней

свободы. Эта ситуация очень напоминает рассмотренный нами

ранее случай с внутримолекулярной и аналогичной ей межмоле-

кулярной

реакциями (гл. 2, разд. Б.4. г). Из всего сказанного

можно сделать вывод, что, хотя отдельные водородные связи в

растворе слабы, если их число достаточно велико, связывание

может быть очень прочным.

290

ГЛАВА

9

Аналогичным образом связывание димера X—Y ферментом

может быть значительно более прочным, чем связывание моно-

меров X и Y, поскольку димер теряет только один набор

посту-

пательной и вращательной степеней свободы.

Это явление давно известно в неорганической химии под

названием

хелатного

эффекта.

Значение его можно проиллюст-

рировать на примере, взятом из этой области, когда несколько

или

все шесть молекул воды, связанные координационными

связями

с ионом

Ni

2+

,

замещаются аммиаком и полиаминами.

Из

табл. 9.8 видно, что по мере увеличения числа аминогрупп

происходит огромное увеличение констант связывания лигандов.

Таблица

9.8

Хелатный

эффект при

л,„„

Шз

H

2

N

(CH

2

)

2

NH

2

H

2

N

(CH

2

)

2

NH

(CH

2

)

2

NH,

H

2

N

(CH

2

)

2

NH (CH

2

)

2

NH

(CH

2

)

2

NH

2

(H

2

N

(CH

2

)

2

NH

(CH

2

)

2

)

2

NH

связывании

Ni

2+

с

Ki

468

2-10

7

6-

10

10

2-10

14

3-10

17

Сонстанты

K

2

132

1-

10

6

1

- 10

8

аминами

а)

ассоциации,

M

—1

Кз

41

2-10

4

K<

12

#5

4

0,8

a

>

The

Chemical

Society

(London)

Special

Publications

17 and 25

(1964,

1971).

Г. Белок-белковое взаимодействие

Соприкасающиеся

поверхности в олигомерных белках (на-

пример,

в гемоглобине), а также в комплексах белок — белок

(например,

в комплексе трипсина с трипсиновым ингибитором),

хорошо подогнаны и прилегают

друг

к

другу

достаточно плотно.

Все водородные и ионные связи спарены. Другими словами,

поверхности комплементарны

друг

другу.

По-видимому, на этом

основано

взаимное распознавание белков.

Хотя

мнения относительно вклада энергии водородных и

ионных

связей в

суммарную

энергию стабилизации оелок-бел-

ковых комплексов расходятся и высказывалось предположение,

что многие константы ассоциации всецело определяются гидро-

фобным

связыванием, нет никакого сомнения, что водородным

связям

и электростатическим взаимодействиям принадлежит

важная роль в специфичности белковых взаимодействий [28—

30].

Даже

оставив в стороне вопрос о величине положительного

вклада водородных и ионных связей в энергию стабилизации