Баскин А.С., Боткин О.И. Основы экономической теории

Подождите немного. Документ загружается.

Рост ставки процента от

г,

до г

2

уменьшает инвестиции и планируе-

мые расходы, что приводит к сокращению объема выпуска,

дохода

с

V,

до

V

2

.

Сокращение

дохода

сокращает и сбережения. Кривая IS и ото-

бражает эту зависимость

между

ставкой процента,

доходом,

инвести-

циями

и сбережениями.

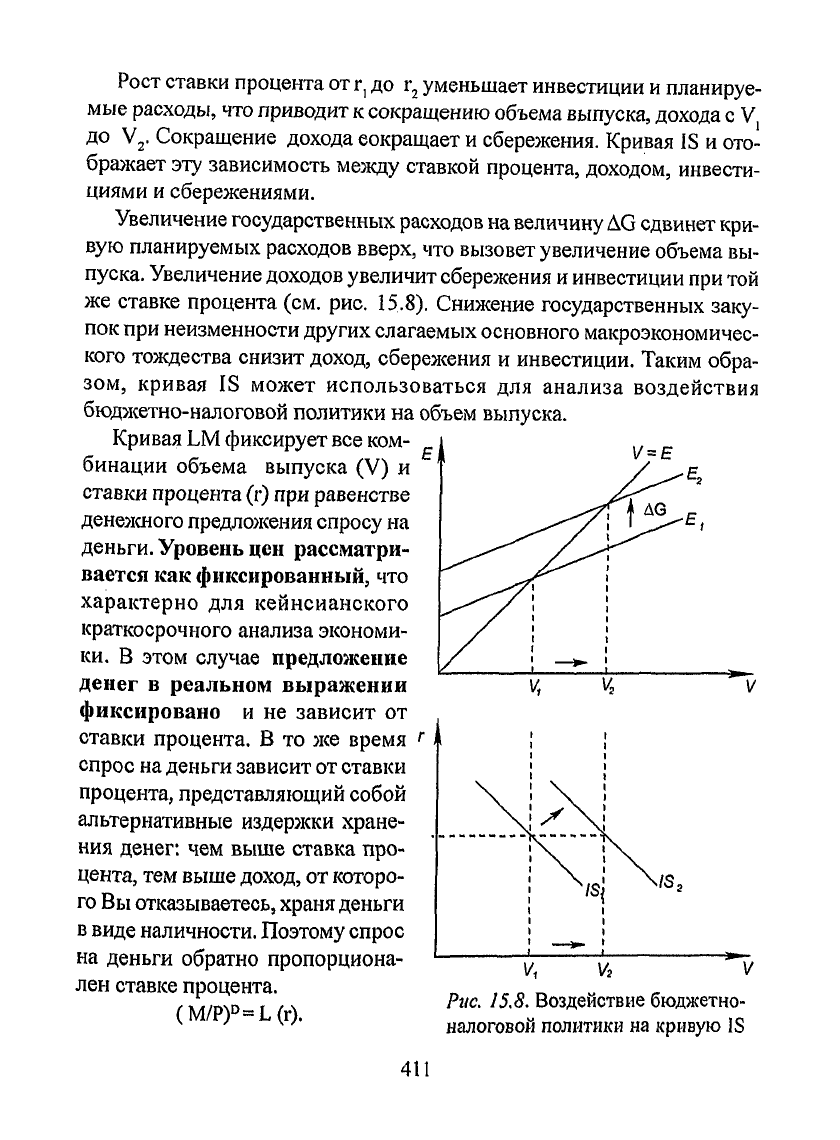

Увеличение государственных

расходов

на величину

AG

сдвинет

кри-

вую планируемых

расходов

вверх,

что вызовет увеличение объема вы-

пуска. Увеличение

доходов

увеличит сбережения

и

инвестиции

при

той

же ставке процента (см. рис. 15.8). Снижение государственных заку-

пок

при неизменности

других

слагаемых основного макроэкономичес-

кого

тождества

снизит

доход,

сбережения

и

инвестиции. Таким обра-

зом, кривая

IS

может использоваться

для

анализа воздействия

бюджетно-налоговой политики на объем выпуска.

Кривая

LM фиксирует все ком-

бинации

объема выпуска

(V) и

ставки процента

(г)

при равенстве

денежного предложения спросу на

деньги.

Уровень цен рассматри-

вается

как фиксированный, что

характерно

для

кейнсианского

краткосрочного анализа экономи-

ки.

В

этом

случае

предложение

денег в реальном выражении

фиксировано и не

зависит

от

ставки процента.

В то же

время

спрос

на

деньги зависит от ставки

процента, представляющий собой

альтернативные издержки хране-

ния

денег:

чем

выше ставка про-

цента, тем выше

доход,

от которо-

го Вы отказываетесь, храня деньги

в виде наличности. Поэтому спрос

на

деньги обратно пропорциона-

лен ставке процента.

_

(M/PV>=

[М "

Воздействие бюджетно-

^

' ^''

налоговой

политики

на

кривую

IS

411

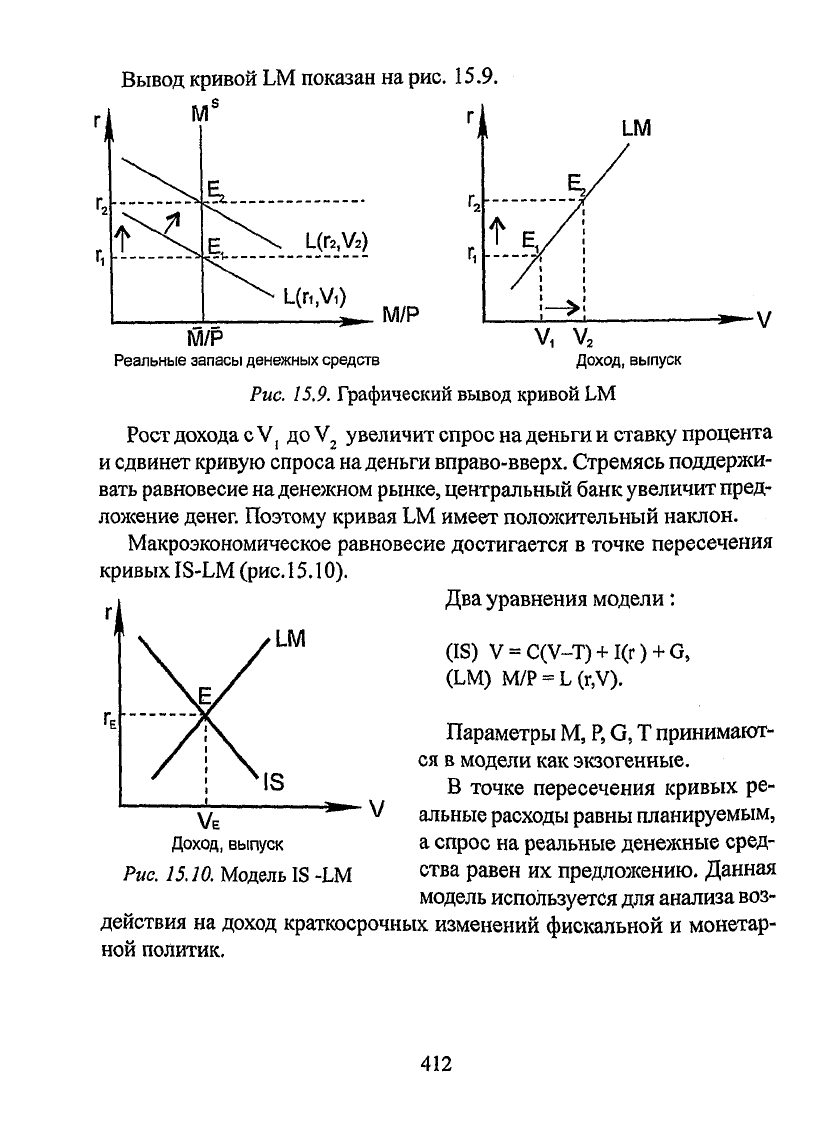

Вывод

кривой LM показан на

рис.

15.9.

Рис.

15.9.

Графический вывод кривой LM

Рост

дохода

с V, до V

2

увеличит

спрос на деньги и ставку процента

и

сдвинет кривую спроса

на

деньги вправо-вверх. Стремясь поддержи-

вать равновесие

на

денежном

рынке,

центральный банк

увеличит

пред-

ложение денег. Поэтому кривая LM имеет положительный наклон.

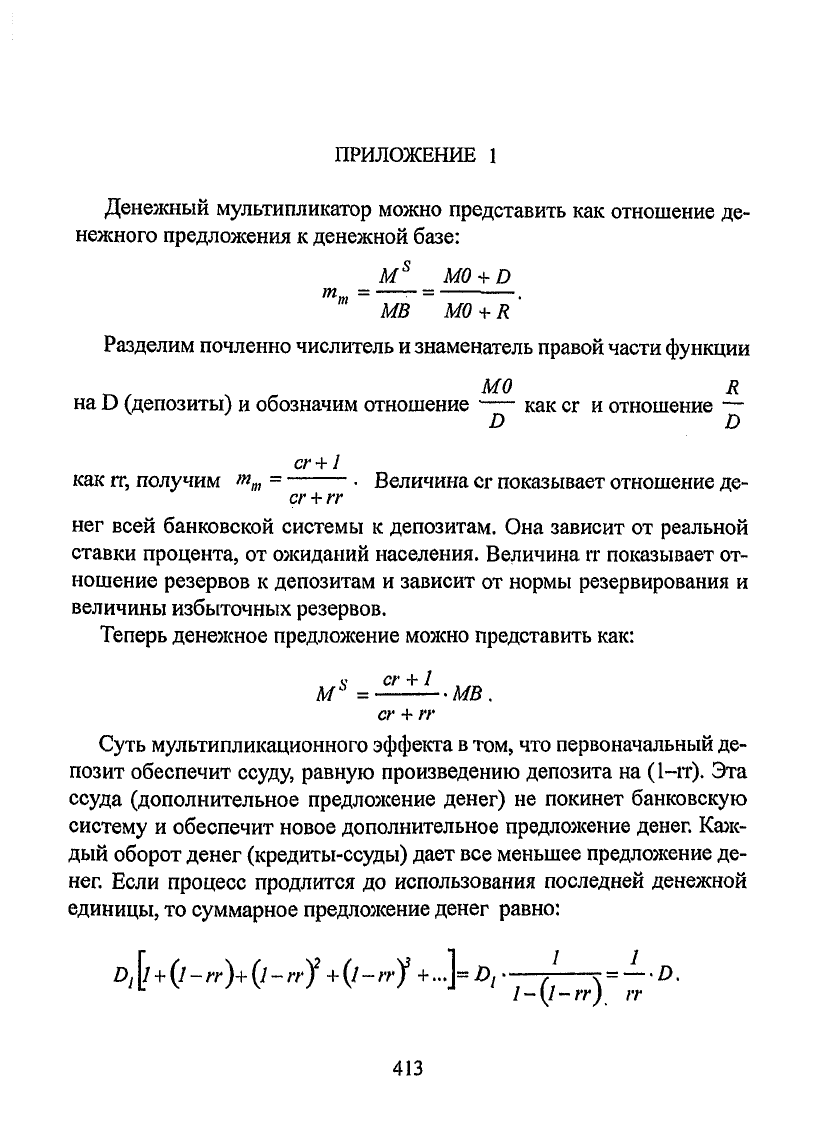

Макроэкономическое

равновесие достигается в точке пересечения

кривых IS-LM

(рис.

15.10).

Два уравнения модели:

(IS)

V

=

C(V-T)

+

I(r)

+

G,

(LM)

M/P

=

L

(r,V).

Параметры M,

P,

G,

T принимают-

ся

в модели как экзогенные.

В точке пересечения кривых ре-

альные

расходы

равны планируемым,

а спрос на реальные денежные сред-

ства равен их предложению. Данная

модель используется для анализа воз-

действия на

доход

краткосрочных изменений фискальной и монетар-

ной

политик.

412

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

Денежный мультипликатор можно представить как отношение де-

нежного предложения к денежной базе:

Разделим почленно числитель и знаменатель правой части функции

т.,

М0

Л

на

D (депозиты) и обозначим отношение как сг и отношение —

D

D

сг

+

1

как

гг, получим т

т

= . Величина сг показывает отношение де-

cr

+

rr

нег всей банковской системы к депозитам. Она зависит от реальной

ставки процента, от ожиданий населения. Величина гг показывает от-

ношение

резервов к депозитам и зависит от нормы резервирования и

величины избыточных резервов.

Теперь денежное предложение можно представить как:

Суть

мультипликационного эффекта в том, что первоначальный де-

позит обеспечит

ссуду,

равную произведению депозита на (1—гг). Эта

ссуда

(дополнительное предложение

денег)

не покинет банковскую

систему и обеспечит новое дополнительное предложение денег. Каж-

дый оборот денег (кредиты-ссуды)

дает

все меньшее предложение де-

нег. Если процесс продлится до использования последней денежной

единицы,

то суммарное предложение денег равно:

413

ПРИЛОЖЕНИЕ

2

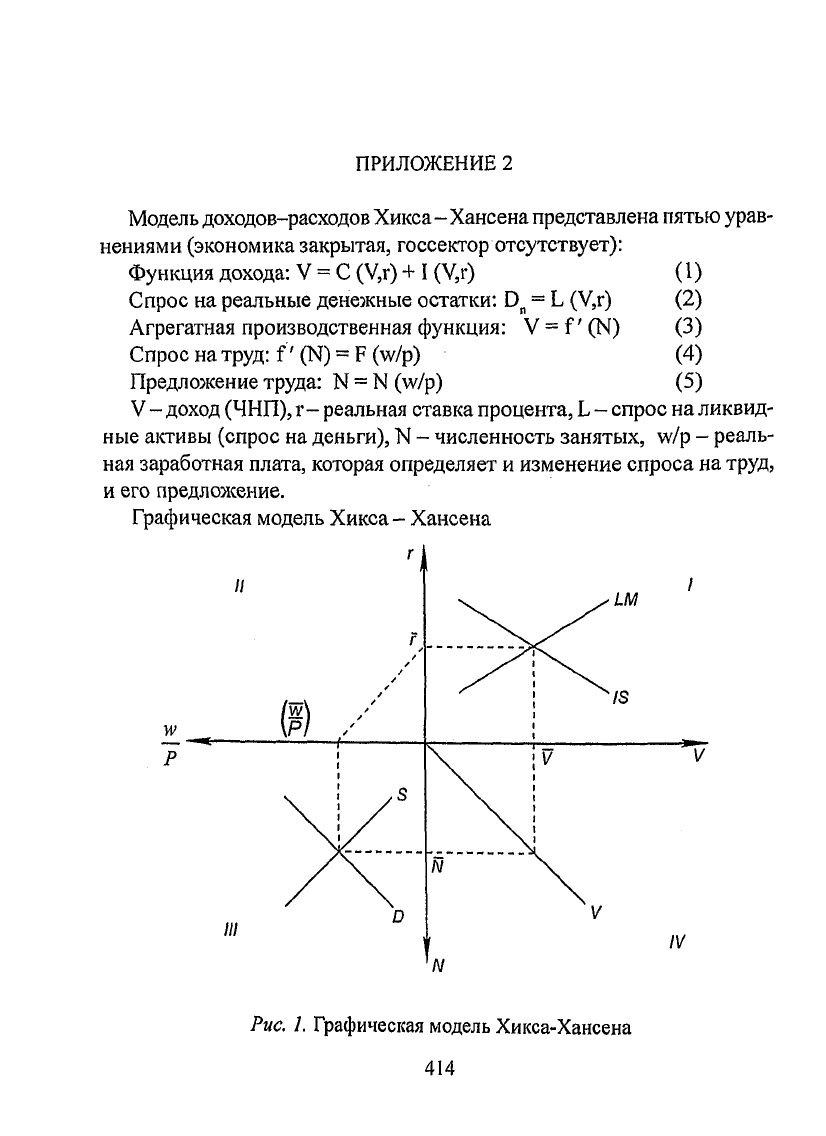

Модель

доходов-расходов

Хикса-Хансена представлена пятью урав-

нениями

(экономика

закрытая, госсектор

отсутствует):

Функция

дохода:

V = С (V,r)

+

I (V,r) (1)

Спрос

на реальные денежные остатки: D

n

= L (V,r) (2)

Агрегатная

производственная функция: V = f (N) (3)

Спрос

на

труд:

f

(N)

= F (w/p) (4)

Предложение

труда:

N =

N

(w/p) (5)

V -

доход

(ЧНП),

г- реальная ставка процента, L - спрос на ликвид-

ные

активы (спрос на деньги), N - численность занятых, w/p - реаль-

ная

заработная плата, которая определяет и изменение спроса на

труд,

и

его предложение.

Графическая модель Хикса- Хансена

Рис.

1.

Графическая модель Хикса-Хансена

414

Все переменные модели являются равновесными при полной заня-

тости. В

четвертом

квадранте дана производственная

функция

(уравне-

ние

3),

в

третьем

- даны спрос

на

труд

и

предложение

труда

при

полной

занятости и при данной реальной заработной плате. Во втором квад-

ранте показаны соотношение процентной ставки и ставки заработной

платы. В первом квадранте дана кривая IS, показывающая соотноше-

ние

между

процентной

ставкой

и

уровнем

дохода,

который

определяет-

ся

равенством сбережений (S)

и

инвестиций

(I).

Кривая LM показы-

вает

предложение и спрос

на

деньги при данном уровне цен.

Данная

модель имеет познавательное

значение.

Она

может

исполь-

зоваться и для прогнозирования тех или иных действий

государства.

Например:

увеличение денежного предложения приведет к сокраще-

нию

процентной ставки, приросту инвестиций, увеличению объема

выпуска и увеличению спроса на

труд.

При этом предполагается, что

денежная масса влияет на

реальную

ставку

процента,

то есть

учитыва-

ется

эффект

Фишера.

В

учебных

курсах

и

в

теоретическом анализе

дан-

ная

(полная) модель используется в настоящее время редко.

ЛЕКЦИЯ

16.

ГОСУДАРСТВО БЛАГОДЕНСТВИЯ

И

СМЕШАННОЕ

ГОСУДАРСТВО. СОЦИАЛЬНАЯ

ПОЛИТИКА

ГОСУДАРСТВА

16.1.

Социальная

политика

государства,

ее

формирование.

Типы

и

ос-

новные

направления.

Кривая

Лоренца и

коэффициент

Джини.

16.2.

От смешанного государства к государству благоденствия.

Причины,

проблемы,

направления

реформирования

социальной

политики

государства.

Система социальной помощи.

16.3.

Государственная

политика в области образования и

здраво-

охранения.

Пенсионные системы.

16.4.

Государственная

политика

на

рынке

труда.

История

развития экономических систем

подтверждает

положение

о

том, что в решающей степени устойчивость

экономике

придает социаль-

но-устойчивое положение членов общества, социальная стабильность.

Во

всех

странах, независимо от уровня развития, социальный фактор

эко-

номического развития становится условием экономического прогресса

и

внутренним моментом устойчивого экономического роста.

16.1.Социальная

политика

государства,

ее

формирование.

Типы

и основные

направления.

Кривая

Лоренца и

коэффициент

Джини

Впервые социальное законодательство складывается

в

Германии как

результат

действий профсоюзов и социалистов,

как

реализация идей пред-

ставителей новой исторической школы (Л. Брентано, К. Бюхер, М. Ве-

бер и др.), обосновавших необходимость проведения социальной поли-

тики

государства.

В 1884

году

в

Германии принимается закон

о

страховании от несчастных

случаев

на производстве,

в

1889

году

-

закон

о пенсионном страховании,

в

1911

году

вводится страхование на

случай

болезни,

в

1927

году

-

страхование на

случай

безработицы. После Вто-

416

рой мировой войны

в

ФРГ принимается ряд

законов,

улучшающих

поло-

жение отдельных групп населения.

В

тот

же

период подобные законы

принимаются

в

Швеции, Австрии, Дании, Франции, Великобритании

и

других

странах.

В

США необходимость разработки программ социаль-

ного страхования была теоретически обоснована институционалистами

Джоном Коммонсом и Уэсли Митчеллом

в

20-х

годах

XX

века. Сами же

законы

были приняты

в

годы

Великой депрессии

(1929-1933

гг.).

На

рубеже

XX - XXI

веков социальное благополучие, социально-

устойчивое положение граждан становится активным

и

самостоятель-

ным

фактором экономического развития, таким же, как

труд,

капитал,

технология и предпринимательство. Во второй половине

XX

века сфор-

мировались особые национальные модели обеспечения социальной ус-

тойчивости общества.

Северо-европейская модель,

получившая наи-

более значительное выражение

в

шведской экономической системе;

модель социального

рыночного

хозяйства в

Германии;

японская мо-

дель

экономического развития

и

обеспечения социальной устойчивос-

ти.

Наиболее приближенная к

либеральному варианту

развития аме-

риканская

экономическая система

во все

большей степени вводит

элементы большей социальной гарантированности. Что касается наци-

онального своеобразия решения проблемы устойчивого общества,

то

оно

заключается не только

в

разнице

по

количественным параметрам

(государственные

расходы

на

социальные

нужды

составляют

в

Шве-

ции

39,8%,

в

Японии

-

16,0%

от

объема ВВП),

но и в

теоретических

основах, наборе мер

и

характере взаимодействия

с

другими элемента-

ми

экономической системы. Перераспределительная модель денежных

доходов

Швеции,

опосредуемая значительной

регулирующей

ролью го-

сударства,

существенно отличается

от

немецкой модели, опирающей-

ся

на принцип тесной солидарности и ответственности

всех

субъектов

хозяйства за социальное развитие при личной ответственности каждо-

го трудящегося

за

эффективность производства. Своеобразие

японс-

кой модели

состоит в особой роли крупнейших корпораций в социаль-

ном

обеспечении большей части работников.

Под

социальной политикой понимается государственное воздей-

ствие на социальные процессы в обществе с помощью законода-

тельных, бюджетных и административных

рычагов.

417

Содержание социальной политики заключается в поддержании бес-

конфликтных отношений

между

социальными группами и внутри них,

обеспечении минимально необходимого уровня благосостояния и обес-

печении заинтересованности работников в повышении эффективности

их экономической деятельности.

Порождаемые рынком неравенство

доходов,

неравномерность рас-

пределения

благ,

различия в экономическом и социальном положении

людей являются постоянными факторами социально-экономического

развития страны. С точки зрения социального фактора перед экономи-

кой

стоят

следующие

исходные проблемы:

- каким образом

удовлетворить

социальные потребности людей;

- как обеспечить социально справедливое распределение

благ;

- как добиться того, чтобы рост благосостояния осуществлялся в

меру

роста эффективности

экономики.

От успешности решения этих проблем зависит характер развития

общества, его социальная устойчивость. Социальная устойчивость яв-

ляется основным признаком социально ориентированной экономики.

Социальная устойчивость предполагает:

- создание равных стартовых возможностей для новых поколений в

сфере образования, здравоохранения и

других

условий формирования

человеческого потенциала;

- предотвращение чрезмерной дифференциации

доходов

населения;

- формирование надежной системы социальной защиты и помощи

для членов общества;

- обеспечение доступности основной массе населения основных

предметов потребления и

услуг,

определяющих достойный уровень

жизни.

Таким образом, задача социальной политики-дать максимальному

количеству людей шанс для повышения благосостояния и социального

статуса.

Социально ориентированная экономика предполагает социальную

ответственность граждан за

результаты

экономического развития, ко-

торая достигается при выполнении

следующих

требований:

1.

Улучшение

экономического и социального положения населения

страны в

меру

роста деловой активности.

418

2. Оправданная дифференциация

доходов

и

потребления

в

зависи-

мости

от

результатов

деятельности

и

предпринимательской активнос-

ти.

Такая дифференциация

доходов

является важным стимулом разви-

тия общества.

3. Оптимальный уровень (доля

в

ВВП) затрат на социальные цели.

Преувеличение роли

государства

в

решении социальных проблем мо-

жет привести к чрезмерной опеке граждан, с

другой

стороны

-

преуве-

личение роли отдельных групп населения может привести к усилению

неравенства

в

доступе

к

социальным благам различных групп населе-

ния,

подорвать принцип "равных стартовых возможностей".

Социальная политика бывает

двух

типов: мягкая и жесткая.

Жесткий

тип

социальной политики означает снижение налогов

на

доходы

для стимулирования предпринимательской деятельности;

ужес-

точение требований, необходимых для получения пособий по социаль-

ному страхованию; отмену или приостановление практики индексации

социальных пособий и заработной платы от инфляционного роста цен.

Этот тип социальной политики проводится с помощью свертывания

непомерных социальных

расходов

государства.

Основными задачами

жесткого типа социальной политики являются: стимулирование

эконо-

мической активности различных социальных групп;

выход

из обострив-

шихся экономических противоречий

путем

рыночной рационализации

социальной политики (распространение частных медицинских

услуг,

частных школ, частного жилищного строительства, частных систем со-

циального страхования); перераспределение сократившихся материаль-

ных и финансовых ресурсов из социальной сферы

в

производственную

с одновременным сохранением основных элементов системы социаль-

ной

защиты населения.

Последствиями проведения жесткого типа социальной политики яв-

ляются нарастание социальной напряженности

и

формирование "застой-

ного нижнего слоя населения",

постоянно

живущего за чертой бедности.

Мягкий тип социальной политики

проводится посредством рас-

ширения

социальных программ

государства

и

повышения налоговых

поступлений

в

государственный

бюджет

для

финансирования

этих про-

грамм

и

перераспределения

доходов

населения. Этот тип социальной

политики проводится

в

западноевропейских странах. Как показывает

419

практика отдельных

государств,

такая социальная политика сталкива-

ется

с

определенными трудностями. Во-первых, увеличение налогов

как

основного источника социальных

расходов

государства

сдержива-

ет предпринимательскую активность.

Во-вторых,

перераспределение

доходов

населения

с

помощью налогов и правительственных программ

часто оказывается неэффективным,

так

как незначительно меняется

степень неравенства.

На

практике социальная политика приобретает

тип

маятникового

движения

между

жестким и мягким

типами.

В послевоенные годы, при-

мерно

до

середины

70-х

годов

XX

века, социальные

расходы

государ-

ства

в

большинстве развитых стран повышались, начиная

с 80-х

годов

складывается тенденция

к их

сокращению или стабилизации

(в

про-

центном отношении к ВВП).

Содержание, цели

и

задачи социальной политики

государства

во

многом зависят

от

экономических возможностей страны, демографи-

ческой ситуации, темпов и характера индустриализации общества, тра-

диций

и

истории институтов благосостояния. Они зависят

от

фазы

де-

лового цикла, расстановки политических сил и

других

факторов.

Основные направления социальной политики:

1. Государственная политика в области образования

детей

и взрослых.

2. Система пенсионного страхования.

3. Система здравоохранения.

4. Государственная политика на рынке

труда.

5. Социальная помощь (система помощи бедным группам населения).

6. Программы помощи фермерам

и

др.

Ограниченные возможности

учебного

курса не позволяют рассмот-

реть

все

направления социальной политики. Ниже остановимся лишь

на

системах социальной помощи, политике

государства

в области пен-

сионного

дела

и здравоохранения, рассмотрим

государственную

поли-

тику на рынке

труда.

Неравенство

доходов

в

конце

XIX - начале

XX

века стало объектом

изучения многих экономистов США и Западной Европы. Центральной

проблемой изучения является оценка справедливости и эффективнос-

ти сложившегося

в

рыночной экономике распределения

доходов

и

бо-

гатства.

В

1905

году

американский статистик Макс Лоренц разработал

420