Алешина Л.С., Воронина Т.С. и др. Европейская живопись XIII-XX вв. Энциклопедический словарь

Подождите немного. Документ загружается.

ПЕРЕДА

ПЕЛЛИЦЦА

ДА

ВОЛЬПЕДО,

Джузеппе (Pellizza

da

Volpedo,

Giuseppe). 1868,

Вольпедо,

Пьемонт

— 1907,

Вольпедо.

Итальянский живописец. С 1884 учился в

миланской

Академии

художеств.

В 1887 посещал класс

Фаттори

в Академии

художеств

Флоренции. С 1889

занимался в Академии Каррара в Бергамо. Сблизив-

шись

с П. Номеллини и А. Морбелли, увлекся эсте-

тикой

символизма. После знакомства с парижской

художественной жизнью (начало

1890-х)

и встречи с

братьями В. и А. Грубичи стал с 1892 выставляться с

итальянскими дивизионистами. В

1890-е

сблизился

также с кругом литераторов, критиков и художни-

ков,

сложившимся вокруг флорентийского журнала

«Марццокко». Стал сторонником социалистических

идей, создал ряд произведений в традициях италь-

янского

«социального веризма», представители ко-

торого впервые заявили о себе на миланской триен-

нале в 1891.

Ранние

произведения художника исполнены в

манере живописи цветовым пятном, унаследованной

от Дж. Фаттори («На сеновале», 1893; «Зеркало жиз-

ни», ок. 1895, обе — Турин, Галерея современного

искусства; «Утраченные иллюзии»,

1892—94,

частное

собрание; «Маленькие матери», 1892, частное собра-

ние).

С веристской конкретностью в них показаны

среда и чувства персонажей. В новой живописной

манере, строящейся, как и у

Сегантини,

на сочета-

нии

длинных и коротких лучеобразных мазков, ими-

тирующих динамику спектрального изменения цве-

та, исполнено полотно «Процессия» (1892—95,

Милан,

Музей науки и техники). С правдивой об-

стоятельностью передано в нем монотонное движе-

ние

на зрителя религиозной процессии. В темных

фигурах монахинь, контрастных сочетаниях черного

и

белого в их

одеждах

чувствуется привкус загадоч-

ности и мистики, присущий живописи символистов.

По-веристски натуралистическая достоверность и

увлечение трагическими («Мертвый ребенок», 1896-

1905, Париж, Музей Орсе) или сентиментальными

сюжетами («Прогулка влюбленных»,

1901—04,

Аско-

ли Пичено, Гор. галерея) привносят несколько са-

лонную окраску в работы художника. Уподобленное

декоративному панно полотно

«Луг»

(1894, Неаполь,

Нац.

галереи Каподимонте) отмечено поиском му-

зыкального композиционного и цветового ритма.

Однако искусственная сочиненность пейзажа рож-

дает

чувство неестественности этого фрагмента при-

роды.

Под

влиянием социалистических идей, популяр-

ных в

кругах

итальянской демократической интел-

лигенции конца 19 в., художник создает произведе-

ния,

рассказывающие о формирующемся рабочем

движении, первых выступлениях рабочих, происхо-

дивших в его родном городе Вольпедо. Полотна

«Чет-

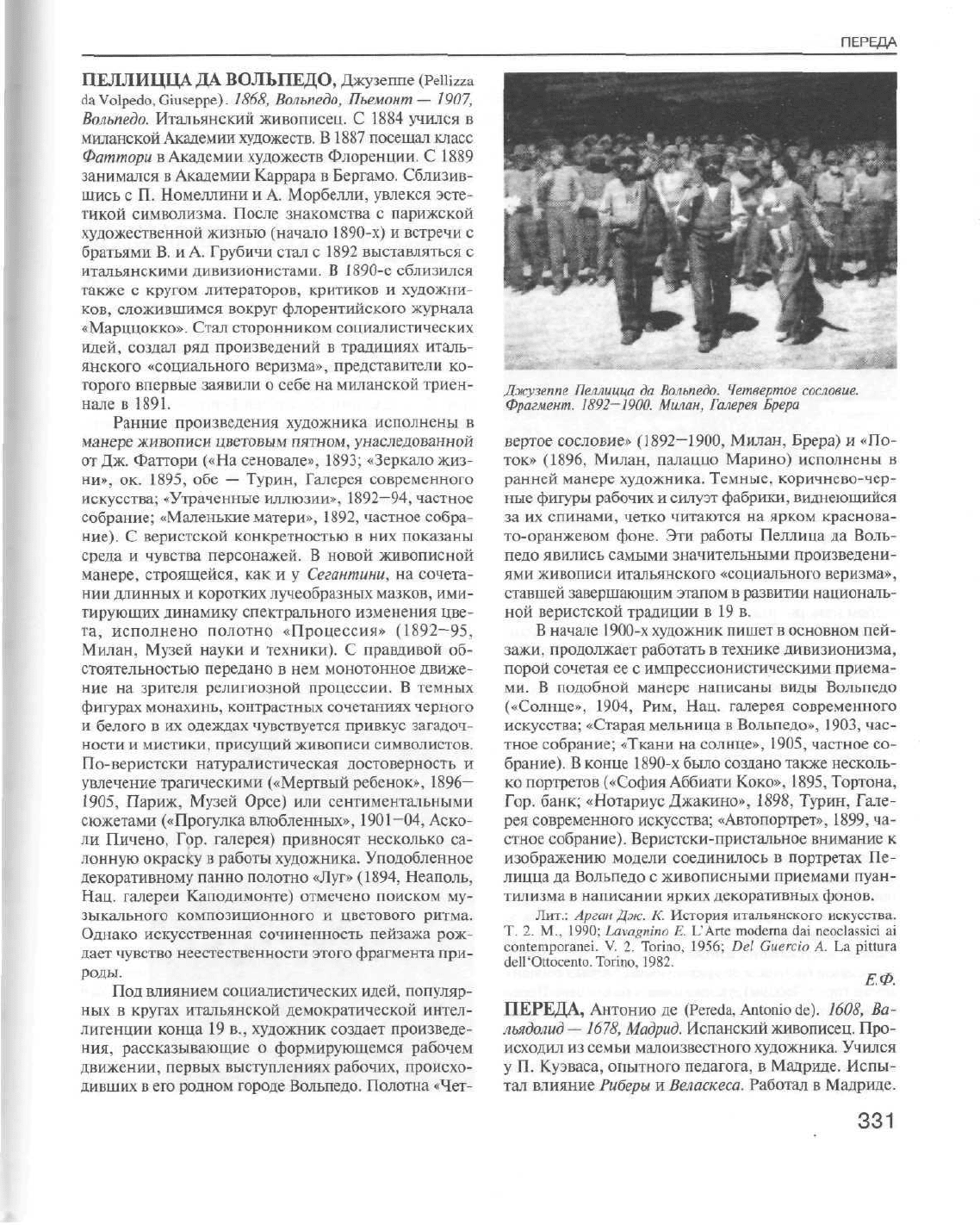

Джузеппе

Пелшцца

да

Вольпедо.

Четвертое

сословие.

Фрагмент.

1892—1900.

Милан,

Галерея

Брера

вертое сословие»

(1892—1900,

Милан, Брера) и «По-

ток»

(1896, Милан, палаццо Марино) исполнены в

ранней

манере художника. Темные, коричнево-чер-

ные фигуры рабочих и силуэт фабрики, виднеющийся

за их спинами, четко читаются на ярком краснова-

то-оранжевом фоне. Эти работы Пеллица да Воль-

педо явились самыми значительными произведени-

ями

живописи итальянского «социального веризма»,

ставшей завершающим этапом в развитии националь-

ной

веристской традиции в 19 в.

В начале

1900-х

художник пишет в основном пей-

зажи, продолжает работать в технике дивизионизма,

порой

сочетая ее с импрессионистическими приема-

ми.

В подобной манере написаны виды Вольпедо

(«Солнце», 1904, Рим, Нац. галерея современного

искусства; «Старая мельница в Вольпедо», 1903, час-

тное собрание; «Ткани на солнце», 1905, частное со-

брание).

В конце

1890-х

было создано также несколь-

ко

портретов («София Аббиати Коко», 1895, Тортона,

Гор. банк; «Нотариус Джакино», 1898, Турин, Гале-

рея современного искусства;

«Автопортрет»,

1899, ча-

стное собрание). Веристски-пристальное внимание к

изображению модели соединилось в портретах Пе-

лицца да Вольпедо с живописными приемами пуан-

тилизма в написании ярких декоративных фонов.

Лит.:

Арган

Дж. К. История итальянского искусства.

Т. 2. М., 1990;

Lavagnino

E.

L'Arte

moderna dai neoclassici ai

contemporanei. V. 2. Torino, 1956; Del

Guercio

A. La pittura

dell'Oltocento. Torino, 1982.

Е.Ф.

ПЕРЕДА,

Антонио де (Pereda, Antonio de). 1608, Ba-

льядолид—

1678,

Мадрид.

Испанский живописец. Про-

исходил из семьи малоизвестного художника. Учился

у П. Куэваса, опытного педагога, в Мадриде. Испы-

тал влияние

Риберы

и

Веласкеса.

Работал в Мадриде.

331

ПЕРМЕКЕ

Антонио

Переда.

Аллегория

бренности

(Vanitas).

Ок.

1650—1651.

Вена,

Художественно-исторический

музей

Писал

картины на исторические («Взятие Генуи мар-

кизом

Санта Крус», 1634, Прадо, для Зала королевств

во дворце Буэн-Ретиро в Мадриде) и на религиозные

сюжеты («Благовещение», 1637; «Освобождение апо-

стола Петра из темницы»; «Св. Иероним», все — Пра-

до; «Св. Доминик в Сориано», ок. 1655, Мадрид,

Музей Серральбо). Внимание Переды к вещам, ок-

ружающим человека, сделало его первоклассным ма-

стером натюрморта, тяготеющего к нарядности и бе-

зупречной передаче многочисленных, как правило,

дорогих, тесно составленных предметов («Натюрморт

с

поставцом», ГЭ). По традиции парным к этому на-

тюрморту считается «Натюрморт с часами» (1652,

ГМИИ).

Однако после экспонирования московского

полотна на выставке европейского натюрморта в 1978

в

Бордо возникли сомнения в его принадлежности

кисти

Переды, что

требует

тщательного специально-

го изучения. Мотив изображенных здесь часов — об-

раз беспощадного времени — и морских раковин —

как

внешней оболочки ушедшей жизни — сближает

натюрморт ГМИИ с жанром аллегорических картин

Vanitas,

где мир вешей, олицетворяющий богатство,

власть, знатность, разнообразную человеческую дея-

тельность (монеты, украшения, папская тиара, ору-

жие,

книги, лавровый венок, театральные маски,

ноты),

символизирует бренность земного бытия. Жанр

Vanitas,

допускавший множество вариантов и сюжет-

ных связей (центром его развития в 17 в. был голлан-

дский

город Лейден), укоренился в творчестве Пере-

ды и

других

испанских мастеров 2-й пол. 17 в.

Значительная

роль в нем принадлежала изречениям

дидактического характера. В аллегории Переды «Сон

рыцаря» (или «Жизнь есть сон», Мадрид, Академия

Сан

Фернандо) над спящим юношей ангел держит

ленту с надписью по-латыни: «Земное подобно стре-

ле,

оно летит быстро и

убивает».

В

«Vanitas»

(Вена.

Художественно-исторический музей), где фигура кры-

латого ангела господствует над предметами, подчи-

ненными

символике иносказаний, под изображени-

ем черепа начертано «Nil omne»

(«Все

ничто»).

Лит.:

Натюрморт

в

европейской

живописи

XVI —

начала

XX

века.

Выставка

картин

из

музеев

СССР

и ГДР.

Каталог.

М.,

1984;

MaiizrayaX.

Los

dos

cuadros

de

Antonio

Pereda

en

el

Museo

de

Bellas

Artes

en

Moscii.

— «Arcbivo

Espaftol

de

Arte

у

Arqueologia»,

1932,8.

Т.К.

ПЕРМЕКЕ,

Констан (Permeke, Constant). 1886, Ант-

верпен

— 1952,

Остенде.

Бельгийский живописец и

скульптор. Представитель экспрессионизма. Учился

в

Академиях

художеств

Брюгге и Гента. В 1909 посе-

лился

в Латем-Сен-Мартен, где вместе с Г. де Сме-

том, Л. де Сметом, Ф. ван ден Берге и А. Сервасом

основал вторую латемскую группировку художников.

В этот период писал импрессионистические пейзажи

(«Зима во Фландрии», 1912, Антверпен, Королевс-

кий

музей изящных искусств). В

1912—14

жил в Ос-

тенде. На фронте первой мировой войны получил ра-

нение

и был эвакуирован в Англию. Здесь появились

его первые значительные экспрессионистические ра-

боты

{«Чужой»,

1916, Брюссель, Королевский музей

изящных

искусств). Вернувшись в Бельгию в 1918,

жил в Антверпене, затем в Остенде. В 1929 поселил-

ся

близ Брюгге в собственном доме, названном им

«На четырех

ветрах».

В 1959 здесь открылся Музей

Пермеке.

Констан

Пермеке.

Обрученные.

1923.

Брюссель,

Музей

современного

искусства

332

ПЕРУДЖИНО

Пермеке,

признанный крупнейшим мастером

бельгийского экспрессионизма, писал рыбаков и мо-

ряков

Остенде, крестьян, артистов цирка, природу

Фландрии.

Его грузные фигуры, вылепленные ши-

рокими

вязкими мазками, наделены монументаль-

ностью древних статуй. В отличие от немецкого экс-

прессионизма, ориентированного на отражение

современности, ее острых конфликтов, живопись Пер-

меке,

с ее интонациями скорбной обреченности, про-

никнута ощущением извечной тажести бытия, тра-

гизма человеческого существования («Обрученные»,

1923, Брюссель, Музей современного искусства;

«Хлев»,

1933, Париж, Нац. музей современного ис-

кусства; «Крестьянка с обнаженной

грудью»,

1942,

Прага, Нац. галерея). С 1935 Пермеке занимался так-

же скульптурой.

Лит.:

Avermaete

R. Permeke. Bruxelles, 1970: Langui E.

Constant

Permeke. Antwerpen, 1947.

B.K.

ПЕРРОННО, Жан-Батист (Peronneau, Jean-Baptiste).

1715,

Париж

— 1783,

Амстердам.

Французский жи-

вописец и мастер пастели. Талантливый и вниматель-

ный

портретист, Перронно все же не принадлежал к

числу таких любимцев парижской художественной

публики, как

Наттье

или М.К.

деЛа

Тур. Скромный

и

вдумчивый труженик, он очень медленно завоевы-

вал признание и ценой большого напряжения и даже

лишений

зарабатывал себе на жизнь. Только в 1753

он

был принят в Академию после представления

двух

портретов — скульптора Адана-старшего и художни-

ка

Удри. Почти все работы Перронно выполнены па-

стелью, обычно он предпочитал погрудный вариант

портрета, не усложненный специальной мизансценой,

без излишних деталей. Его модели не были ни бога-

ты, ни известны, появление их портретов в офици-

альных Салонах раздражало амбициозных критиков.

К

тому же добросовестный художник изнурял своих

персонажей долгими и многочисленными сеансами,

которых не хотели терпеть ни капризная знать, ни

избалованные знаменитости. Перронно так и не уда-

лось получить полагавшуюся академическим живо-

писцам

квартиру в Лувре, это обстоятельство выну-

дило его к бесконечным скитаниям по Европе: в

Голландию (семь поездок с 1754 по 1783), Италию

(1759), Англию, Россию и Польшу (1761, 1781 и 1782).

Он

оставил огромную галерею проникновенных и мет-

ких портретов обыкновенных людей своего времени,

не

обремененных роскошью и титулами. Живопис-

ные достоинства лучших пастелей Перронно позво-

ляют сравнить его с

Ватто

и

Шарденом:

ему свой-

ственны нежно-жемчужный колорит и вибрирующие

краски

первого, тончайшие светотеневые эффекты и

живое воздушное взаимодействие фактур второго. Эти

черты в сочетании с несомненно присущей Перрон-

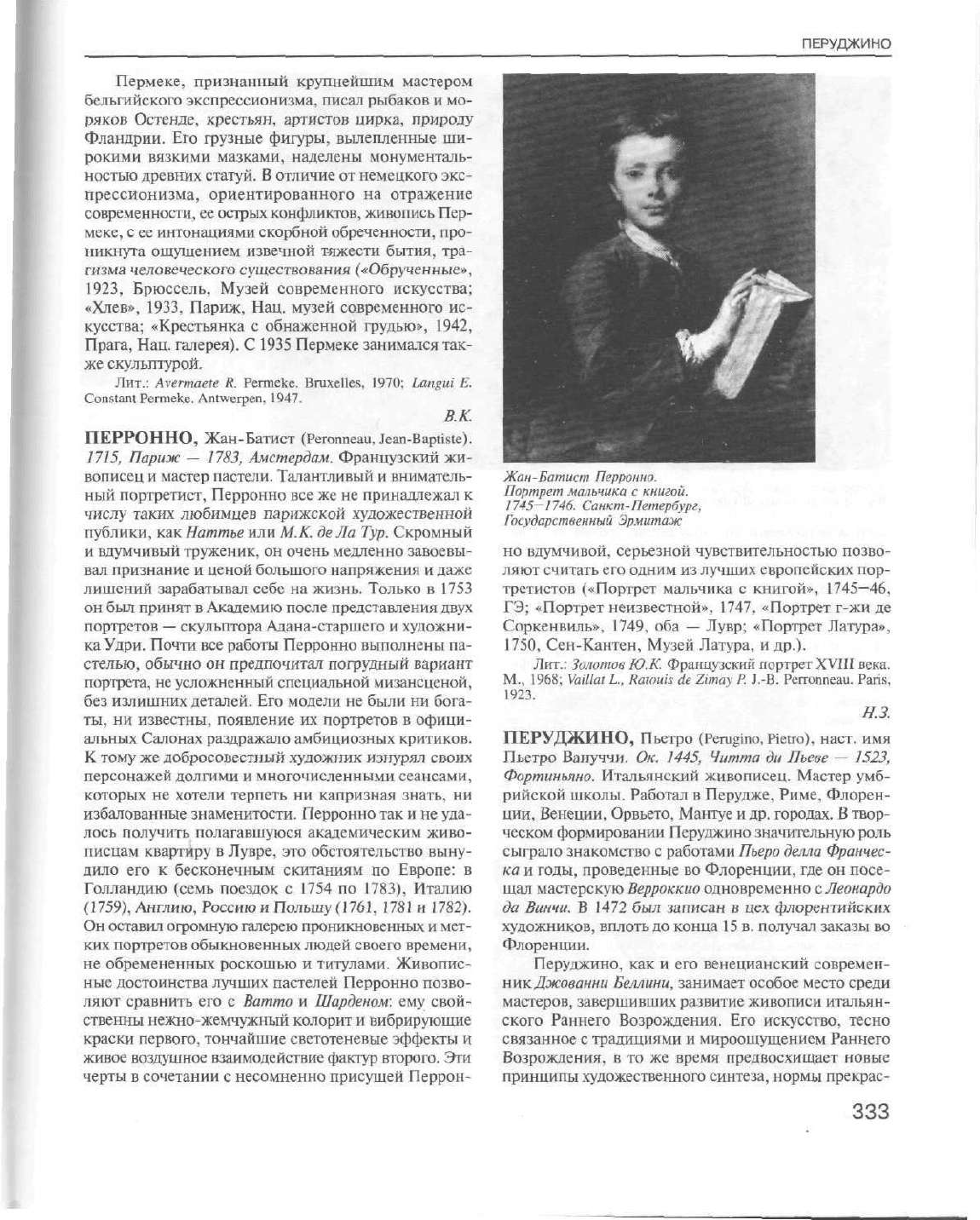

Жан-Батист

Перронно.

Портрет

мальчика с книгой.

1745—1746.

Санкт-Петербург,

Государственный

Эрмитаж

но

вдумчивой, серьезной чувствительностью позво-

ляют считать его одним из лучших европейских пор-

третистов («Портрет мальчика с книгой»,

1745—46,

ГЭ;

«Портрет неизвестной», 1747, «Портрет г-жи де

Соркенвиль», 1749, оба — Лувр; «Портрет

Латура»,

1750, Сен-Кантен, Музей

Латура,

и др.).

Лит.: Золотое Ю.К. Французский портрет XVIII века.

М.,

1968;

Vaillat

L.,

Ratouis de Zimay

P.

J.-B. Perronneau. Paris,

1923.

ЯЗ.

ПЕРУДЖИНО,

Пьетро (Perugino, Pietro), наст, имя

Пьетро Вануччи. Ок. 1445,

Читта

ди

Пьеве

— 1523,

Фортиньяно.

Итальянский живописец. Мастер умб-

рийской

школы. Работал в Перудже, Риме, Флорен-

ции,

Венеции, Орвьето, Мантуе и др. городах. В твор-

ческом формировании Перуджино значительную роль

сыграло знакомство с работами

Пьеро

делла

Франчес-

ка и годы, проведенные во Флоренции, где он посе-

щал мастерскую

Верроккио

одновременно с

Леонардо

да

Винчи,

В 1472 был записан в цех флорентийских

художников, вплоть до конца 15 в. получал заказы во

Флоренции.

Перуджино, как и его венецианский современ-

ннкДжованни

Беллини, занимает особое место среди

мастеров, завершивших развитие живописи итальян-

ского Раннего Возрождения. Его искусство, тесно

связанное

с традициями и мироощущением Раннего

Возрождения, в то же время предвосхищает новые

принципы

художественного синтеза, нормы прекрас-

333

ПЕРУДЖИНО

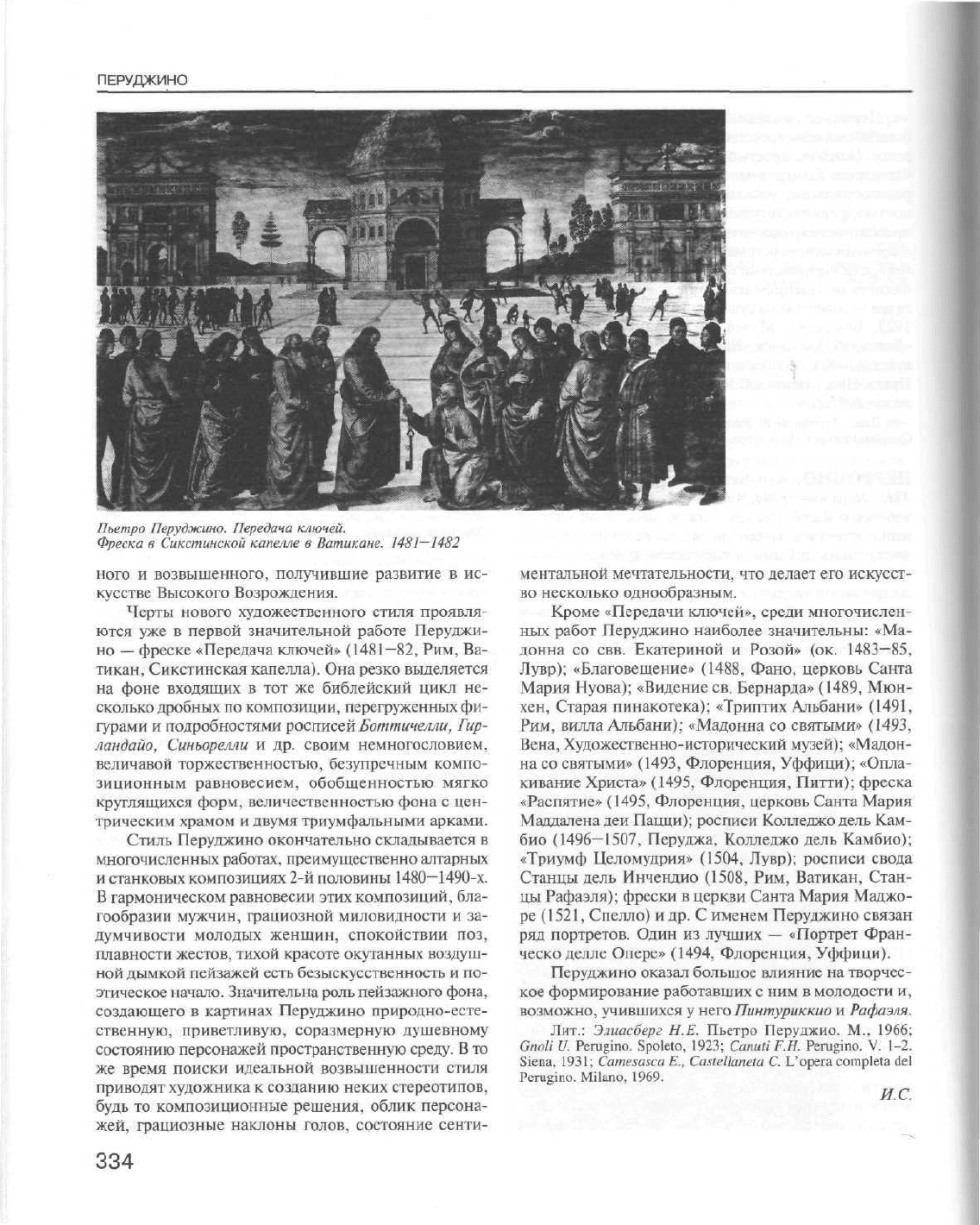

Пьетро

Перуджино.

Передана

ключей.

Фреска

в

Сикстинской

капелле в Ватикане, 1481—1482

ного и возвышенного, получившие развитие в ис-

кусстве Высокого Возрождения.

Черты нового художественного стиля проявля-

ются уже в первой значительной работе Перуджи-

но

— фреске «Передача ключей»

(1481-82,

Рим, Ва-

тикан,

Сикстинская капелла). Она резко выделяется

на

фоне входящих в тот же библейский цикл не-

сколько дробных по композиции, перегруженных фи-

гурами и подробностями росписей

Боттичелли,

Гир-

ландайо,

Синьорелли

и др. своим не многословием,

величавой торжественностью, безупречным компо-

зиционным

равновесием, обобщенностью мягко

круглящихся форм, величественностью фона с цен-

трическим храмом и двумя триумфальными арками.

Стиль Перуджино окончательно складывается в

многочисленных работах, преимущественно алтарных

и

станковых композициях 2-й половины

1480—1490-х.

В гармоническом равновесии этих композиций, бла-

гообразии мужчин, грациозной миловидности и за-

думчивости молодых женщин, спокойствии поз,

плавности жестов, тихой красоте окутанных воздуш-

ной

дымкой пейзажей есть безыскусственность и по-

этическое начало. Значительна роль пейзажного фона,

создающего в картинах Перуджино природно-есте-

ственную, приветливую, соразмерную душевному

состоянию персонажей пространственную

среду.

В то

же время поиски идеальной возвышенности стиля

приводят художника к созданию неких стереотипов,

будь

то композиционные решения, облик персона-

жей, грациозные наклоны голов, состояние сенти-

ментальной мечтательности, что

делает

его искусст-

во несколько однообразным.

Кроме «Передачи ключей», среди многочислен-

ных работ Перуджино наиболее значительны: «Ма-

донна со свв. Екатериной и Розой» (ок.

1483—85,

Лувр); «Благовещение» (1488, Фано, церковь Санта

Мария

Нуова); «Видение св. Бернарда» (1489, Мюн-

хен, Старая пинакотека); «Триптих

Альбани»

(1491,

Рим,

вилла Альбани); «Мадонна со святыми» (1493,

Вена, Художествен но-исторический музей); «Мадон-

на

со святыми» (1493, Флоренция, Уффици); «Опла-

кивание

Христа»

(1495, Флоренция, Питти); фреска

«Распятие» (1495, Флоренция, церковь Санта Мария

Маддалена деи

Пацци);

росписи Колледжо дель Кам-

био

(1496—1507,

Перуджа, Колледжо дель Камбио);

«Триумф Целомудрия» (1504, Лувр); росписи свода

Станцы дель Инчендио (1508, Рим, Ватикан, Стан-

цы

Рафаэля); фрески в церкви Санта Мария Маджо-

ре (1521, Спелло) и др. С именем Перуджино связан

ряд портретов. Один из лучших — «Портрет Фран-

ческо делле Опере» (1494, Флоренция, Уффици).

Перуджино оказал большое влияние на творчес-

кое формирование работавших с ним в молодости и,

возможно, учившихся у него Пинтуриккио и

Рафаэля.

Лит.:

Элиасберг

Н.Е. Пьетро Перуджио. М., 1966;

Gnoli

U. Perugino. Spoieto, 1923;

Canuti

F.H. Pemgino. V. 1-2.

Siena,

1931;

Camesasca

£., Castellaneta С L'opera completa del

Perugino.

Milano, 1969.

И.С.

334

ПЕХШТЕИН

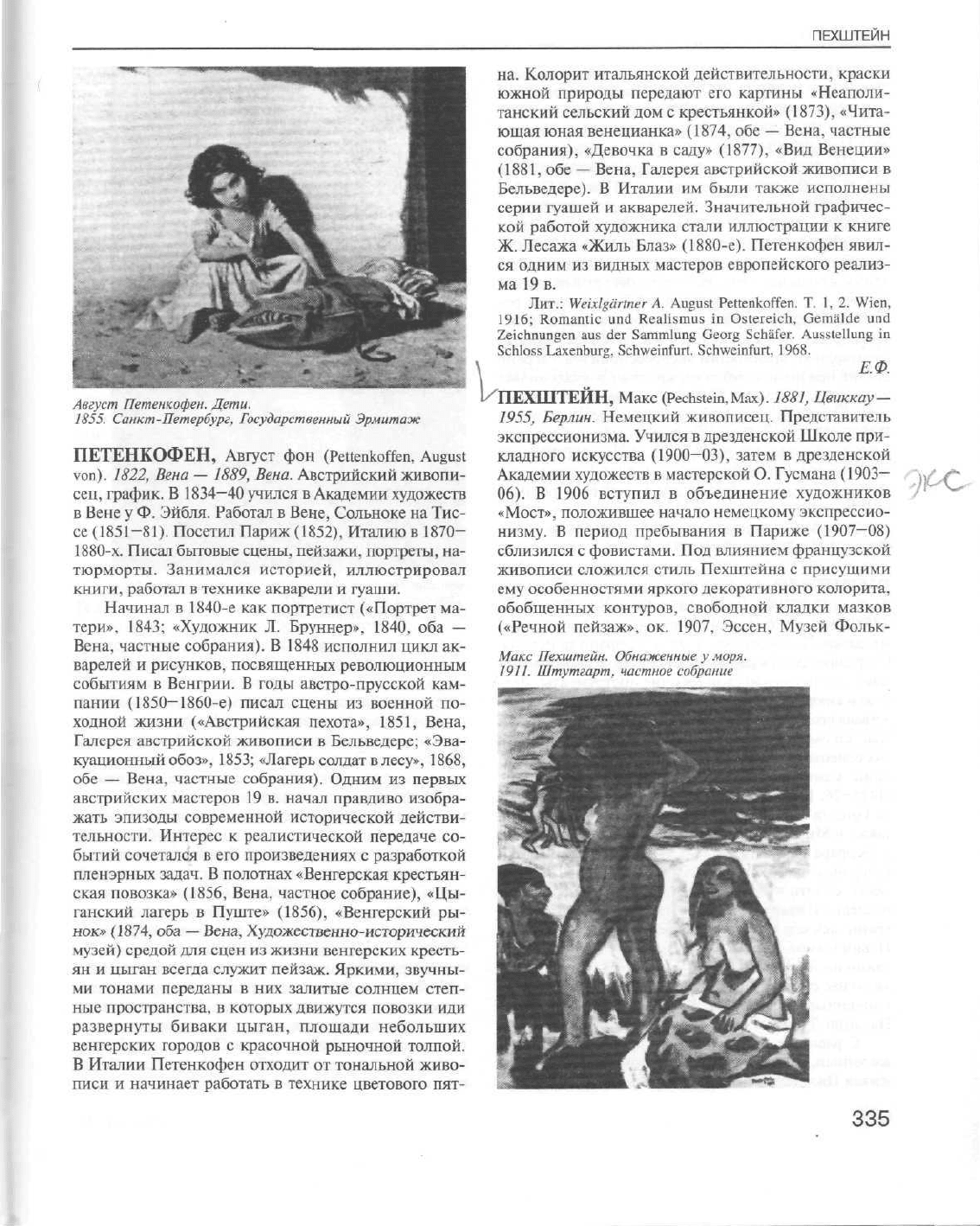

Август Петенкофен. Дети.

1855.

Санкт-Петербург,

Государственный

Эрмитаж

ПЕТЕНКОФЕН,

Август

фон (Pettenkoffen,

August

von). 1822,

Вена

— 1889,

Вена.

Австрийский живопи-

сец,

график. В

1834—40

учился в Академии

художеств

в

Вене у Ф. Эйбля. Работал в Вене, Сольноке на Тис-

се (1851-81). Посетил Париж (1852), Италию в 1870-

1880-х.

Писал бытовые сцены, пейзажи, портреты, на-

тюрморты. Занимался историей, иллюстрировал

книги,

работал в технике акварели и гуаши.

Начинал

в

1840-е

как портретист («Портрет ма-

тери», 1843; «Художник Л. Брукнер», 1840, оба —

Вена, частные собрания). В 1848 исполнил цикл ак-

варелей и рисунков, посвященных революционным

событиям в Венгрии. В годы австро-прусской кам-

пании

(1850—1860-е)

писал сцены из военной по-

ходной жизни («Австрийская

пехота»,

1851, Вена,

Галерея австрийской живописи в Бельведере; «Эва-

куационный

обоз», 1853;

«Лагерь

солдат в

лесу»,

1868,

обе — Вена, частные собрания). Одним из первых

австрийских мастеров 19 в. начал правдиво изобра-

жать эпизоды современной исторической действи-

тельности. Интерес к реалистической передаче со-

бытий сочетался в его произведениях с разработкой

пленэрных задач. В полотнах «Венгерская крестьян-

ская

повозка» (1856, Вена, частное собрание), «Цы-

ганский

лагерь в Пуште» (1856), «Венгерский ры-

нок» (1874, оба — Вена, Художественно-исторический

музей) средой для сцен из жизни венгерских кресть-

ян

и цыган всегда служит пейзаж. Яркими, звучны-

ми

тонами переданы в них залитые солнцем степ-

ные пространства, в которых движутся повозки иди

развернуты биваки цыган, площади небольших

венгерских городов с красочной рыночной толпой.

В Италии Петенкофен отходит от тональной живо-

писи

и начинает работать в технике цветового пят-

на.

Колорит итальянской действительности, краски

южной природы передают его картины «Неаполи-

танский

сельский дом с крестьянкой» (1873), «Чита-

ющая юная венецианка» (1874, обе — Вена, частные

собрания),

«Девочка в

саду»

(1877),

«Вид

Венеции»

(1881, обе — Вена, Галерея австрийской живописи в

Бельведере). В Италии им были также исполнены

серии гуашей и акварелей. Значительной графичес-

кой

работой художника стали иллюстрации к книге

Ж.

Лесажа «Жиль Блаз» (1880-е). Петенкофен явил-

ся

одним из видных мастеров европейского реализ-

ма 19 в.

Лит.:

Weixlgartner

A.

August

Pettenkoffen. T. 1,2. Wien,

1916; Romantic und Realismus in Ostereich, Gemiitde und

Zeichnungen

aus der Sammlung Georg Schafer. Ausstellung in

Schloss Laxenburg, Schweinfurt. Schweinfurt, 1968.

КФ.

ПЕХШТЕИН,

Макс (Pechstein, Max). 1881, Цвиккау-

1955, Берлин. Немецкий живописец. Представитель

экспрессионизма.

Учился в дрезденской Школе при-

кладного искусства (1900—03), затем в дрезденской

Академии

художеств

в мастерской О. Гусмана (1903—

06). В 1906 вступил в объединение художников

«Мост», положившее начало немецкому экспрессио-

низму. В период пребывания в Париже

(1907—08)

сблизился с фовистами. Под

влиянием

французской

живописи сложился стиль Пехштейна с присущими

ему особенностями яркого декоративного колорита,

обобщенных контуров, свободной кладки мазков

(«Речной пейзаж», ок. 1907, Эссен, Музей Фольк-

Макс Пехштейн.

Обнаженные

у

моря.

1917. Штутгарт,

частное

собрание

335

ПИЗАНЕЛЛО

ванг).

Первоначально легкая, прозрачная живопись

Пехштейна в период

1910-х

сменяется более плот-

ной,

пастозной манерой («Двойной портрет», 1910,

Берлин,

Нац. галерея; «Раннее

утро»,

1911, Равенс-

бург,

собрание П. Зелинка). В 1914 совершил путе-

шествие на экватор (острова Палау), в результате ко-

торого возник крупномасштабный «Триптих Палау»,

представляющий жизнь туземцев в гармоничном еди-

нении

с природой (1917, Людвигсхафен, Музей Виль-

гельма Хака). После Ноябрьской революции 1918 при-

нимал активное участие в общественной жизни, был

одним из основателей «Рабочего совета по делам ис-

кусств»

и «Ноябрьской группы». Тематический ре-

пертуар Пехштейна типичен для художников «Мос-

та»: портрет, пейзаж, обнаженные на натуре. Чуждый

авангардным крайностям экспрессионизма, он рано

достиг признания публики, критики и академичес-

ких кругов. В период

1920-1930-х

вернулся к пове-

ствовательной живописи реалистического типа.

В

1922-37

— член Прусской Академии

художеств

(ис-

ключен по указанию нацистских властей). В

1940—45

жил в уединении в Померании. С 1945 — профессор

Высшей школы изобразительных искусств в Запад-

ном

Берлине.

Лит.: Max Pechstein. Erinnerungen.

Wiesbaden,

1960;

Osborn

M. Max Pechstein. Berlin, 1922.

B.K.

ПИЗАНЕЛЛО,

Антонио (Pisanello, Antonio), наст, имя

Антонио ди Пуччи да Черрето. Ок. 1395, Пиза — ок.

1455. Североитальянский живописец, рисовальщик,

медальер. По-видимому, ученик Стефано да Верона.

Сотрудничал

сДжентиле

да

Фабриано,

который в 1427

завещал Пизанелло свои рабочие инструменты. Дет-

ство и юность провел в Вероне, где впоследствии про-

живала его семья. В 1442 по приговору венецианских

властей был лишен права пребывать в Вероне и дру-

гих венецианских владениях за участие в штурме Ве-

роны

мантуанскими войсками. Работал в Вероне

(1425-26,

1433-38),

Венеции (ок.

1415-19),

при дво-

ре Гонзага в Мантуе (1422,

1424-26,

1439, 1440-е), а

также в Милане, Павии, при дворе Лионелло д'Эсте

в

Ферраре (1432, 1438,

1441-48),

при дворе короля

Альфонса Арагонского в Неаполе (1449—50). Год и

место смерти художника неизвестны. Живописное

наследие Пизанелло сравнительно невелико. Не со-

хранились его росписи в Венеции (Дворец Дожей),

Павии

(замок Висконти), Риме (базилика Сан Джо-

ванни

ин Латерано). В очень плохом состоянии дош-

ли до нас сравнительно недавно обнаруженные неза-

конченные

росписи на темы рыцарских легенд в

Палаццо

Дукале в Мантуе (1440-е).

С

равной степенью таланта проявивший себя в

живописи,

рисунке и медальерном искусстве, при

жизни

Пизанелло был самым прославленным

худож-

336

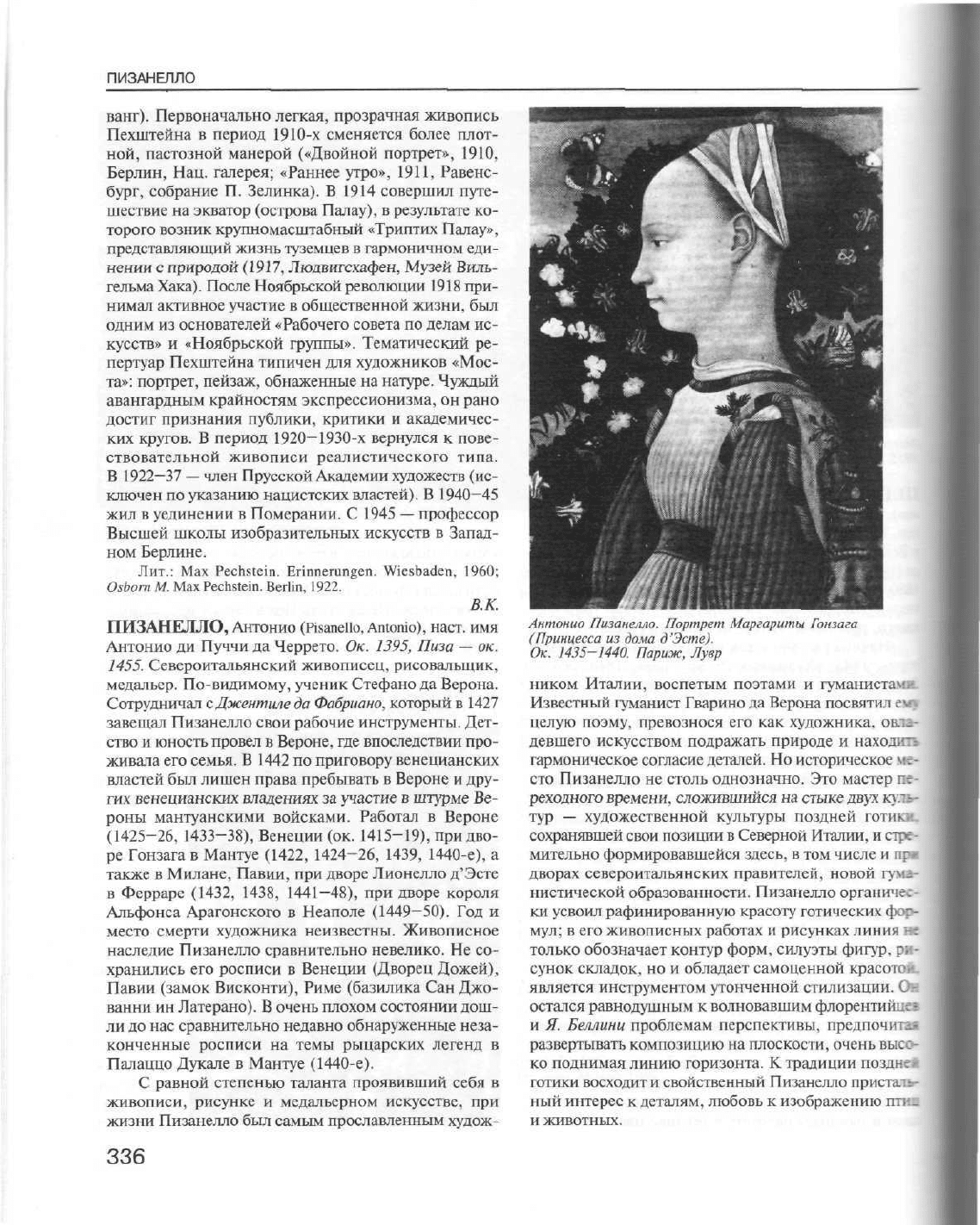

Антонио

Пизанелло.

Портрет

Маргариты

Гонзага

(Принцесса

из

дома

д'Эсте).

Ок.

1435-1440.

Париж,

Лувр

ником

Италии, воспетым поэтами и гуманистач**-

Известный

гуманист Гварино да Верона посвятил ew>

целую поэму, превознося его как художника, овла-

девшего искусством подражать природе и находить

гармоническое согласие деталей. Но историческое ме-

сто Пизанелло не столь однозначно. Это мастер пе-

реходного времени, сложившийся на стыке

двух

куль-

тур — художественной культуры поздней готики.

сохранявшей свои позиции в Северной Италии, и стре-

мительно формировавшейся здесь, в том числе и пр*

дворах североитальянских правителей, новой

гума-

нистической образованности. Пизанелло органичес-

ки

усвоил рафинированную красоту готических фог-

мул; в его живописных работах и рисунках линия не

только обозначает контур форм, силуэты фигур, р;'-

сунок складок, но и обладает самоценной красотою

является инструментом утонченной стилизации. 0-

остался равнодушным к волновавшим флорентийце!

и

Я. Беллини проблемам перспективы, предпочитая

развертывать композицию на плоскости, очень высо-

ко

поднимая линию горизонта. К традиции позднее

готики восходит и свойственный Пизанелло пристаг-г-

ный

интерес к деталям, любовь к изображению пти_

и

животных.

ПИКАБИА

В то же время Пизанелло выходит за пределы

изнеженного,

спиритуализированного мира поздней

готики.

Его искусство отмечено элементами нового

художественного видения. Это угадывается уже в са-

мых ранних из дошедших до нас его работ: «Мадон-

не

с куропатками» (ок. 1420, Верона, Музей Кас-

тельвеккио);

росписях стены надгробия Брендзони

(1426-28, Верона, церковь Сан Фермо). Но особен-

но

отчетливо новые черты проявляются в работах

1430—

1440-х.

В выполненных почти одновременно фреске

«Св. Георгий и принцесса» (1436—38, Верона, цер-

ковь

Сант

1

Анастасия) и небольшой картине

«Виде-

ние

св. Евстафия» (ок.

1436—38,

Лондон, Нац. гале-

рея) художник создает образ мира, увиденного, при

всем его многообразии, богатстве деталей, без свет-

лого религиозного умиления, сумрачного, даже суро-

вого. Художник предпочитает несвойственную готи-

ческим

мастерам сдержанную, темную красочную

гамму, всматривается в детали — от многочисленных

птиц

и животных до панорамы города и виселицы с

телами

двух

казненных — пристальным, изучающим

взглядом аналитика. Еще более сдержанным, почти

немногословным

становится он в одной из после-

дних своих живописных работ, «Явлении Мадонны

святым Антонию

Аббату

и Георгию» (ок. 1445, Лон-

дон,

Нац. галерея), где детали немногочисленны, крас-

ки

голубого неба, темной зелени лесной опушки, ко-

ричневой

рясы монаха, серебристо-белого одеяния св.

Георгия приглушены, а прекрасно уравновешенная

композиция

построена по ренессансному принципу

треугольника. Наконец, в облике персонажей Пиза-

нелло,

статных, с чеканными профилями, есть сте-

пенность

и холодноватое величие.

К

сожалению, в очень плохом состоянии дошел

до нас самый обширный живописный цикл Пизанел-

ло — сравнительно недавно открытые росписи на темы

рыцарских легенд (1440-е, Мантуя, Палаццо Дука-

ле),

в которых утонченность графического начала со-

единяется

с некоторой архаичностью общего реше-

ния,

особенно очевидной в многофигурной сцене

рыцарской

битвы.

ППРТТРТЯИТТРНЫСТ п

ОСП-

Ли-

занелло — новом, созданном им жанре мелкой плас-

тики

на основе стилистики античных монет. Из

двух

сохранившихся живописных портретов Пизанелло —

«Принцессы

из дома

д'Эсте»

(ок.

1435—40,

Лувр)

и

«Лионелло

д'Эсте»

(1441, Бергамо, Галерея Академии

Каррара)

— замечателен последний, написанный в

состязании

с Я. Беллини, сочетающий слегка стилизо-

ванную остроту передачи портретного сходства с си-

лой

образного и живописного обобщения.

В наследии Пизанелло важное место занимают

его рисунки, большинство которых вошло вместе с

рисунками

других

североитальянских мастеров в т. н.

Кодекс

Валларди (Лувр). Один из самых одаренных

рисовальщиков

15 в., сообщавший линиям энергию,

точность, изысканную остроту, Пизанелло, подобно

его североитальянским предшественникам, был пре-

имущественно мастером натурной штудии. Но она

перестает играть характерную для мастеров поздней

готики

роль «образца». Опережая

других

художников

Раннего

Возрождения, Пизанелло делает натурную

штудию непременным предварительным этапом ра-

боты над живописным произведением, необходимой

частью творческого процесса.

Лит.: Майская М.И. Пизанелло. М., 1981;

Degenhart

В.

Pisanello.

Wien,

\9A\;SindonaE.

Pisanello.Milano,

l96\;Paccag-

nini

G. Pisanello e il ciclo

cavalleresco.

Mitano, 1972.

КС.

ПИКАБИА,

Франсис (Picabia, Francis). 1879,

Париж

—

1953,

Париж.

Французский художник. Учился в па-

рижской

Школе декоративных искусств у Ф. Эм-

бера и Ф.-А. Кормона (1895-96). В 1902 совершил

путешествие в Испанию. В ранних пейзажах следо-

вал манере

Коро

и импрессионистов («Пейзаж с ре-

кой», 1902, Париж, Галерея

1900-2000),

затем увлек-

ся

яркой красочностью фовистской живописи. В 1910

встретился с братьями М. и Р.

Дюшан

и Г. Аполлине-

ром,

что оказало значительное воздействие на его

дальнейшее творчество. Абстрактные картины Пи-

кабиа,

показанные на международной выставке «Ар-

мори

шоу»

в Нью-Йорке (1913), принесли извест-

ность

художнику

(«Удни»,

1913, Париж, Нац. музей

Франсис

Пикабиа.

Дитя-карбюратор.

1919.

Нью-Йорк,

Музей

С.

Гуггенхейма

22 Зак. 5100.

337

ПИЗАНЕЛЛО

ванг).

Первоначально легкая, прозрачная живопись

Пехштейна в период

1910-х

сменяется более плот-

ной,

пастозной манерой («Двойной портрет», 1910,

Берлин,

Нац. галерея; «Раннее

утро»,

1911, Равенс-

бург,

собрание П. Зелинка). В 1914 совершил путе-

шествие на экватор (острова Палау), в

результате

ко-

торого возник крупномасштабный «Триптих Палау»,

представляющий жизнь туземцев в гармоничном еди-

нении

с природой

(1917,

Людвигсхафен, Музей Виль-

гельма Хака). После Ноябрьской революции 1918 при-

нимал активное

участие

в общественной жизни, был

одним из основателей «Рабочего совета по делам ис-

кусств»

и «Ноябрьской группы». Тематический ре-

пертуар Пехштейна типичен для художников «Мос-

та»: портрет, пейзаж, обнаженные на натуре. Чуждый

авангардным крайностям экспрессионизма, он рано

достиг признания публики, критики и академичес-

ких кругов. В период

1920—1930-х

вернулся к пове-

ствовательной живописи реалистического типа.

В

1922—37

— член Прусской Академии

художеств

(ис-

ключен по указанию нацистских властей). В

1940—45

жил в уединении в Померании. С 1945 — профессор

Высшей школы изобразительных искусств в Запад-

ном

Берлине.

Лит.: Max Pechstein. Erinnerungen.

Wiesbaden,

1960;

Osborn

M. Max Pechstein.

Berlin,

1922.

B.K.

ПИЗАНЕЛЛО,

Антонио (Pisanello, Antonio), наст, имя

Антонио ди Пуччи да Черрето. Ок. 1395,

Пиза

— ок.

1455. Североитальянский живописец, рисовальщик,

медальер. По-видимому, ученик Стефано да Верона.

Сотрудничал

сДжентше

да

Фабриано,

который в 1427

завещал Пизанелло свои рабочие инструменты. Дет-

ство и юность провел в Вероне, где впоследствии про-

живала его семья. В 1442 по приговору венецианских

властей был лишен права пребывать в Вероне и дру-

гих венецианских владениях за

участие

в штурме Ве-

роны

мантуанскими войсками. Работал в Вероне

(1425-26,

1433-38),

Венеции (ок.

1415-19),

при дво-

ре Гонзага в Мантуе

(1422,

1424-26,

1439,

1440-е),

а

также в Милане, Павии, при дворе Лионелло д'Эсте

в

Ферраре

(1432,

1438,

1441-48),

при дворе короля

Альфонса Арагонского в Неаполе

(1449—50).

Год и

место смерти художника неизвестны. Живописное

наследие Пизанелло сравнительно невелико. Не со-

хранились его росписи в Венеции (Дворец Дожей),

Павии

(замок Висконти), Риме (базилика Сан Джо-

ванни

ин Латерано). В очень плохом состоянии дош-

ли до нас сравнительно недавно обнаруженные неза-

конченные

росписи на темы рыцарских легенд в

Палаццо

Дукале

в Мантуе (1440-е).

С

равной степенью таланта проявивший себя в

живописи,

рисунке и медальерном искусстве, при

жизни

Пизанелло был самым прославленным

худож-

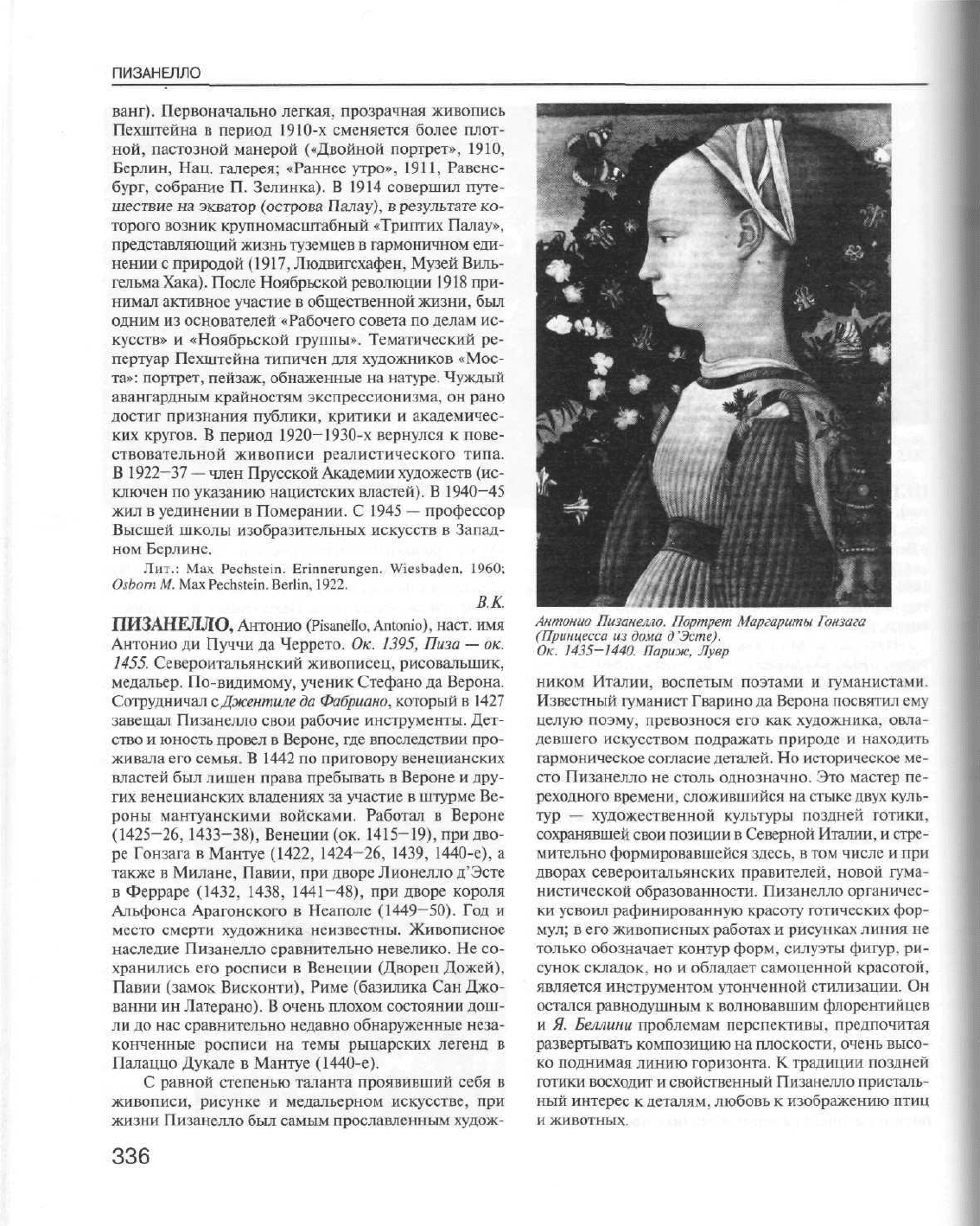

Антонио

Пизанелго.

Портрет

Маргариты

Гонзага

(Принцесса

из

дома

д

'Эсте).

Ок.

}435-1440.

Париж,

Лувр

ником

Италии, воспетым поэтами и гуманистами.

Известный

гуманист Гварино да Верона посвятил ему

целую

поэму, превознося его как художника, овла-

девшего искусством подражать природе и находить

гармоническое согласие деталей. Но историческое ме-

сто Пизанелло не столь однозначно. Это мастер пе-

реходного времени, сложившийся на стыке

двух

куль-

тур — художественной

культуры

поздней готики,

сохранявшей свои позиции в Северной Италии, и стре-

мительно формировавшейся здесь, в том числе и при

дворах

североитальянских правителей, новой

гума-

нистической образованности. Пизанелло органичес-

ки

усвоил рафинированную красоту готических фор-

мул; в его живописных работах и рисунках линия не

только обозначает контур форм, силуэты фигур, ри-

сунок складок, но и

обладает

самоценной красотой,

является инструментом утонченной стилизации. Он

остался равнодушным к волновавшим флорентийцев

и

Я.

Беллини

проблемам перспективы, предпочитая

развертывать композицию на плоскости, очень высо-

ко

поднимая линию горизонта. К традиции поздней

готики

восходит

и свойственный Пизанелло присталь-

ный

интерес к деталям, любовь к изображению птиц

и

животных.

336

ПИКАБИА

В то же время Пизанелло выходит за пределы

изнеженного,

спиритуализированного мира поздней

готики.

Его искусство отмечено элементами нового

художественного видения. Это угадывается уже в са-

мых ранних из дошедших до нас его работ: «Мадон-

не

с куропатками» (ок. 1420, Верона, Музей Кас-

тельвеккио);

росписях стены надгробия Брендзони

(1426—28, Верона, церковь Сан Фермо). Но особен-

но

отчетливо новые черты проявляются в работах 1430—

1440-х. В выполненных почти одновременно фреске

«Св. Георгий и принцесса» (1436-38, Верона, цер-

ковь

Сант'Анастасия) и небольшой картине

«Виде-

ние

св. Евстафия» (ок.

1436-38,

Лондон, Нац. гале-

рея) художник создает образ мира, увиденного, при

всем его многообразии, богатстве деталей, без свет-

лого религиозного умиления, сумрачного, даже суро-

вого. Художник предпочитает несвойственную готи-

ческим

мастерам сдержанную, темную красочную

гамму, всматривается в детали — от многочисленных

птиц

и животных до панорамы города и виселицы с

телами

двух

казненных — пристальным, изучающим

взглядом аналитика. Еще более сдержанным, почти

немногословным

становится он в одной из после-

дних своих живописных работ, «Явлении Мадонны

святым Антонию

Аббату

и Георгию» (ок. 1445, Лон-

дон,

Нац. галерея), где детали немногочисленны, крас-

ки

голубого неба, темной зелени лесной опушки, ко-

ричневой

рясы монаха, серебристо-белого одеяния св.

Георгия приглушены, а прекрасно уравновешенная

композиция

построена по ренессансному принципу

треугольника. Наконец, в облике персонажей Пиза-

нелло,

статных, с чеканными профилями, есть сте-

пенность

и холодноватое величие.

К

сожалению, в очень плохом состоянии дошел

до нас самый обширный живописный цикл Пизанел-

ло — сравнительно недавно открытые росписи на темы

рыцарских легенд (1440-е, Мантуя, Палаццо Дука-

ле),

в которых утонченность графического начала со-

единяется

с некоторой архаичностью общего реше-

ния,

особенно очевидной в многофигурной сцене

рыцарской

битвы.

Гуманистические представления о человеке осо-

бенно

полно раскрылись в портретных медалях Пи-

занелло — новом, созданном им жанре мелкой плас-

тики

на основе стилистики античных монет. Из

двух

сохранившихся живописных портретов Пизанелло —

«Принцессы

из дома

д'Эсте»

(ок.

1435—40,

Лувр)

и

«Лионелло

д'Эсте»

(1441, Бергамо, Галерея Академии

Каррара)

— замечателен последний, написанный в

состязании

с Я. Беллини, сочетающий слегка стилизо-

ванную остроту передачи портретного сходства с си-

лой

образного и живописного обобщения.

В наследии Пизанелло важное место занимают

его рисунки, большинство которых вошло вместе с

рисунками

других

североитальянских мастеров в т. н.

Кодекс

Валларди (Лувр). Один из самых одаренных

рисовальщиков

15 в., сообщавший линиям энергию,

точность, изысканную остроту, Пизанелло, подобно

его североитальянским предшественникам, был пре-

имущественно мастером натурной штудии. Но она

перестает играть характерную для мастеров поздней

готики

роль «образца*. Опережая

других

художников

Раннего

Возрождения, Пизанелло делает натурную

штудию непременным предварительным этапом ра-

боты над живописным произведением, необходимой

частью творческого процесса.

Лит.: Майская М.И. Пизанелло. М., 1981;

Degenhart

В.

Pisanello.

Wien,

\94l;SindonaE.

Pisanello. Milano,

l96l;Paccag-

nini

G. Pisanello e il ciclo

cavalleresco.

Milano, 1972.

КС.

ПИКАБИА,

Франсис (Picabia, Francis). 1879,

Париж

—

1953,

Париж.

Французский художник. Учился в па-

рижской

Школе декоративных искусств у Ф. Эм-

бера и Ф.-А. Кормона (1895-96). В 1902 совершил

путешествие в Испанию. В ранних пейзажах следо-

вал манере

Коро

и импрессионистов («Пейзаж с ре-

кой», 1902, Париж, Галерея

1900-2000),

затем увлек-

ся

яркой красочностью фовистской живописи. В 1910

встретился с братьями М. и Р.

Дюшан

и Г. Аполлине-

ром,

что оказало значительное воздействие на его

дальнейшее творчество. Абстрактные картины Пи-

кабиа,

показанные на международной выставке «Ар-

мори

шоу»

в Нью-Йорке (1913), принесли извест-

ность

художнику

(«Удни»,

1913, Париж, Нац. музей

Франсис

Пикабиа.

Дитя-карбюратор.

1919.

Нью-Йорк,

Музей

С.

Гуггенхейма

22 Зак. 5100.

337

ПИКАССО

современного искусства). В период пребывания в

Нью-Йорке

(1915—17)

сблизился с художниками аме-

риканского авангарда и вместе с М. Дюшаном со-

здал нью-йоркское объединение дадаистов. Отказав-

шись

от геометрической абстракции, Пикабиа

приступил к большому циклу композиций, в кото-

рых

раскрашенные

копии

технических

чертежей

об-

ретают

неожиданное сходство с человеческими фи-

гурами («Любовный парад», 1917, Чикаго, частное

собрание;

«Вот

дочь, рожденная без матери», 1917,

Париж,

Нац. музей современного искусства). Эти

«механоморфы», преисполненные юмора, дразнящего

дадаистского сарказма, демонстрируют парадоксаль-

ность зрительного восприятия, способного обнару-

жить миметический образ в отвлеченном чертеже.

В Нью-Йорке Пикабиа основал авангардистский

журнал

«391»,

который издавал затем в Европе вплоть^

до 1924. В 1918 переехал в Швейцарию, где в следую- '

шем

году

присоединился к цюрихской группировке

дадаистов. Принимал активное участие в манифеста- '

циях этого объединения, продолжал работу над

меха-

номорфами

(«Дитя-карбюратор», 1919, Нью-Йорк,

Музей С. Гуггенхейма). Вернувшись в Париж в 1920,

организовал новое объединение дадаистов. В начале

1920-х

работал приемами коллажа, претворяя в изоб-

разительные детали самые различные материалы

(«Перья», 1921, Милан, Галерея Шварц; «Соломен-

ная

шляпа», 1921, Париж, частное собрание; «Жен-

щина

со спичками», ок.

1923—24,

Париж, частное

собрание).

В 1927 в творчестве Пикабиа начинается пери-

од т. н. прозрачных картин («транспарансов»), в ко-

торых художник искал внеперспективные способы

передачи пространства. Разномасштабные рисунки

лиц

и фигур сливаются в плоскостные линейные

сплетения, но в результате аккомодации глаза к пе-

ресечениям разных планов и ракурсов возникают

зигзагообразные пространственные скачки, некое

подобие стереоскопии («Сфинкс», 1929, Париж,

Нац.

музей современного искусства; «Медея», 1929,

Париж,

частное собрание). С 1934 наплывы про-

зрачных образов сменяются тяжеловесными, бру-

тальными формами псевдоклассицизма. Утрируя

манеру самоучек, стилистику китча, Пикабиа дос-

тигает пародийного снижения

«высоких»

жанров

аллегории, портрета, мифологической или библейс-

кой

сцены («Испанская революция», 1936;

«Авто-

портрет», 1940, обе —- Милан, частные собрания;

«Обнаженные на

берегу

моря», 1941, Женева, Ма-

лый дворец).

В

1939—45

Пикабиа пребывал в Швейцарии и

на

юге Франции. Вернувшись с окончанием войны

в

Париж, сблизился с кругами экзистенциалистов.

В его позднем творчестве абстракции чередуются с

338

фигуративным гротеском («Она танцует», 1948, Ми-

лан,

частное собрание; «Разговор», 1949, Париж, ча-

стное собрание).

Пикабиа

занимался также сценографией, орга-

низацией

празднеств и гала-представлений. Остави.:

обширное литературное

наследие

(поэтические

сочи-

нения,

художественная

критика,

статьи

по

теории

искусства). Его творчество, обойденное вниманием

современников и надолго забытое, было заново от-

крыто в период постмодернизма, когда проявился осо-

бый интерес к иронии, языковой игре, скрещению

различных стилей и модусов художественного твор-

чества.

Лит.:

Picabia

F. Ecrits. 2

vols.

Paris,-1978; Sanouillet M.

Picabia. Paris, 1964;

Camfield

W.A. Francis Picabia. His Art, Life

and

Times. Princeton, 1979;

Borras

M.L. Picabia. Barcelona — Paris.

1985.

B.K.

ПИКАССО,

Пабло Руис (Picasso, Pablo Ruiz). 1881,

Малага

— 1973,

Мужен,

Пример.

Альпы.

Французский

художник испанского происхождения. В детстве учил-

ся

у своего отца, преподавателя рисования. В 1895.

поступив в барселонскую Академию

художеств

«Ла

Лонха», с блеском выдержал экзамен высшей ступе-

ни

обучения. В полотнах, написанных в возрасте 15—

16 лет, продемонстрировал совершенное владение

приемами академической живописи («Первое прича-

стие»,

1895—96;

«Знание и милосердие», 1897; обе —

Барселона, Музей Пикассо). Выдержав в 1897 экза-

мен на старший курс Королевской академии Сан

Фернандо в Мадриде, вскоре покинул ее и вернулся

в

Барселону, где приобщился к богемным кругам ху-

дожников и интеллектуалов.

В 1900 впервые посетил Париж. Жил поперемен-

но

в Париже и Барселоне до 1904, когда окончатель-

но

переселился в столицу Франции. Характерные для

раннего парижского периода подражания мастерам

импрессионизма и постимпрессионизма (Тулуз-Лот-

реку,

Сезанну,

Боннару,

Дега) вскоре сменяются целе-

направленным поиском собственного пути. В живо-

писи

«голубого»

периода

(1901—04)

вытянутые,

угловатые фигуры погружены в густой синий сумрак

(«Жизнь», 1903, Кливленд, Музей искусств;

«Ста-

рый еврей с мальчиком», 1903,

ГМИИ).

Нищие и

слепцы, зябко съежившиеся, прижавшиеся

друг

к дру-

гу, воплощают тоску одинокого бесприютного суще-

ствования, отрешенность человека от

чуждого

ноч-

ного мира («Старый гитарист», 1903, Чикаго,

Художественный институт; «Бедняки на

берегу

моря»,

1903, Вашингтон, Нац. галерея;

«Ужин

слепца», 1903,

Нью-Йорк,

Музей Метрополитен).

Картины

последующего,

«розового»

периода

(1904—06)

изображают странствующих акробатов и

комедиантов. Колорит строится на теплых, солнеч-