Алешина Л.С., Воронина Т.С. и др. Европейская живопись XIII-XX вв. Энциклопедический словарь

Подождите немного. Документ загружается.

л отто

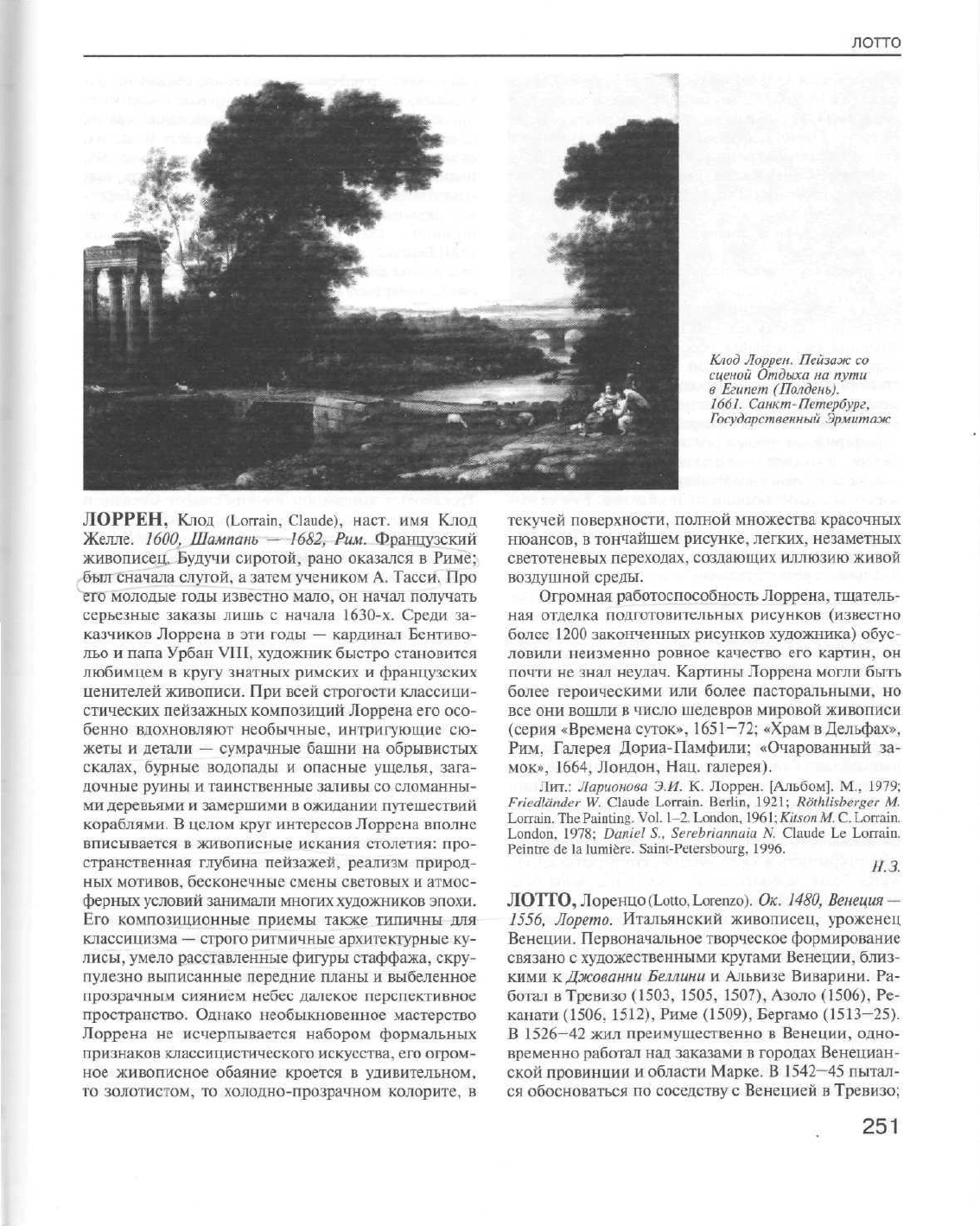

Клод

Лоррен.

Пейзаж

со

сценой

Отдыха

на

пути

в

Египет

(Полдень).

1661.

Санкт-Петербург,

Государственный

Эрмитаж

ЛОРРЕН,

Клод (Lorrain, Claude), наст, имя Клод

Желле. 1600,

Шампань

— 1682, Рим. Французский

живописец. Будучи сиротой, рано оказался в Риме;

был сначала слугой, а затем учеником А. Тасси. Про

его молодые годы известно мало, он начал получать

серьезные заказы лишь с начала

1630-х.

Среди за-

казчиков

Лоррена в эти годы — кардинал Бентиво-

льо и папа Урбан VIII, художник быстро становится

любимцем в

кругу

знатных римских и французских

ценителей живописи. При всей строгости классици-

стических пейзажных композиций Лоррена его осо-

бенно вдохновляют необычные, интригующие сю-

жеты и детали — сумрачные башни на обрывистых

скалах, бурные водопады и опасные ущелья, зага-

дочные руины и таинственные заливы со сломанны-

ми

деревьями и замершими в ожидании путешествий

кораблями. В целом круг интересов Лоррена вполне

вписывается в живописные искания столетия: про-

странственная глубина пейзажей, реализм природ-

ных мотивов, бесконечные смены световых и атмос-

ферных условий занимали многих художников эпохи.

Его композиционные приемы также типичны для

классицизма — строго ритмичные архитектурные ку-

лисы, умело расставленные фигуры стаффажа, скру-

пулезно выписанные передние планы и выбеленное

прозрачным сиянием небес далекое перспективное

пространство. Однако необыкновенное мастерство

Лоррена не исчерпывается набором формальных

признаков

классицистического искусства, его огром-

ное живописное обаяние кроется в удивительном,

то золотистом, то холодно-прозрачном колорите, в

текучей поверхности, полной множества красочных

нюансов,

в тончайшем рисунке, легких, незаметных

светотеневых переходах, создающих иллюзию живой

воздушной среды.

Огромная работоспособность Лоррена, тщатель-

ная

отделка подготовительных рисунков (известно

более 1200 законченных рисунков художника) обус-

ловили неизменно ровное качество его картин, он

почти не знал неудач. Картины Лоррена могли быть

более героическими или более пасторальными, но

все они вошли в число шедевров мировой живописи

(серия

«Времена суток»,

1651—72;

«Храм

в Дельфах»,

Рим,

Галерея Дориа-Памфили; «Очарованный за-

мок», 1664, Лондон, Нац. галерея).

Лит.:

Ларионова

Э.И. К. Лоррен. [Альбом]. М., 1979;

Friedlander

W. Claude Lorrain. Berlin, 1921:

Rothlisberger

M.

Lorrain. The Painting. Vol. 1-2. London,

\96l\KitsonM.

C. Lorrain.

London, 1978;

Daniel

S.,

Serebriannaia

N. Claude Le Lorrain.

Peintre de la lumiere. Saint-Petersbourg, 1996.

H.3.

ЛОТТО,

Лоренцо (Lotto, Lorenzo). Ок. 1480,

Венеция

—

1556,

Лорето.

Итальянский живописец, уроженец

Венеции. Первоначальное творческое формирование

связано с художественными кругами Венеции, близ-

кими

к

Джованни

Беллини и Альвизе Виварини. Ра-

ботал в Тревизо (1503, 1505, 1507), Азоло (1506), Ре-

канати

(1506, 1512), Риме (1509), Бергамо (1513-25).

В

1526—42

жил преимущественно в Венеции, одно-

временно работал над заказами в городах Венециан-

ской

провинции и области Марке. В

1542-45

пытал-

ся

обосноваться по соседству с Венецией в Тревизо;

251

лотто

вернувшись в 1545 в Венецию, он окончательно ос-

тавил ее в 1549. После неудачной попытки поселиться

в

Анконе

{1549—50)

и разыграть здесь в лотерею около

30 своих картин,

Лотто

нашел последний приют в

одном из главных религиозных центров Италии —

святилище Санта Каза в Лорето, где реставрировал

картины,

раскрашивал

статуи

и

даже

писал номерки

для больничных коек.

Необычная для Италии 1-й половины 16 в.

судьба

художника такого масштаба, как Лотто, может быть

объяснена тем, что его яркая индивидуальность, твор-

ческие и человеческие интересы и симпатии не

вписывались в тенденции, господствовавшие в

худо-

жественных

кругах

ведущих

центров Италии. Свой-

ственной ему нервной обостренности восприятия

мира, искренней, глубокой религиозности, сочув-

ственному интересу к народной

среде

соответство-

вали не столько черты идеально-возвышенного

«боль-

шого

стиля»

Высокого Возрождения, сколько более

периферийные тенденции художественной жизни

Северной Италии — от ставшего уже архаичным на-

следия венецианского Раннего Возрождения до жи-

вописных школ Брешии и Ломбардии. Ему оказа-

лось близким антиклассическое начало немецкого

искусства, творчества

Порденоне

и ранних маньерис-

тов. Адекватной складу его дарования стала и со-

циальная среда,

духовная

атмосфера небольших

провинциальных городов, сохранившиеся здесь на-

родные традиции.

Уже в ранних

работах

Лотто

(«Алтарь

св.

Крис-

тины»,

1505—07,

Тивароне, приходская церковь; «Ма-

донна со святыми», полиптих, 1508, Реканати, Пи-

накотека; «Вознесение Марии», 1506, Азоло, собор;

«Мадонна со святыми», 1508, Рим, Галерея Боргезе,

и

др.) проявляется творческая самостоятельность. Об-

ращаясь к композиционным схемам и мотивам ве-

нецианского Раннего Возрождения, он противопос-

тавляет гармоническому строю работ Джованни

Беллини

и его школы остроту и энергию изобра-

зительного языка, жесткость моделировки форм,

интенсивность локальных, лишенных полутонов кра-

сок,

открытость и силу эмоций; его персонажи ка-

жутся

более заземленными, иногда наделены под-

черкнуто плебейским обликом.

Временем наибольшего творческого подъема

Лотто

были годы, проведенные в Бергамо — живо-

писном

горном гнезде с великолепной архитектурой

и

росписями ломбардских мастеров, провинциаль-

ной

знатью и обширной крестьянской округой. Со-

прикосновение

с традициями ломбардской и берши-

анской

школ, впечатления от недавнего пребывания

в

Риме, интерес к работам Порденоне, возможное

знакомство с живописью Корреджо раскрепостили

и

обогатили его живописный язык.

Лотто

теперь сво-

бодно

владеет

пластикой движений, сложными ра-

курсами, пишет более мягко и широко; локальность

приобретаюших драгоценность и свечение красок

сочетается с тончайшей передачей света и легких,

скользящих теней. В то же время и в эффектных,

полных эмоциональной приподнятости алтарных

композициях

(«Мадонна со святыми», 1516, Берга-

мо,

церковь Сан Бартоломео; одноименные ком-

позиции

— 1521, Бергамо, церковь Санто Спирито;

1521, Бергамо, церковь Сан Бернардино), и в решен-

ных в более камерном плане станковых

работах

(«Су-

санна

и старцы», 1517, Флоренция, Уффици; «Про-

щание Христа с

матерью»,

1521, Берлин, Гос. музеи;

«Обручение

св. Екатерины», Бергамо, Галерея Ака-

демии Каррара;

«Рождество»,

1523, Вашингтон, Нац.

галерея, и др.) проступает мятущийся, беспокойный

темперамент художника, глубина его религиозного

чувства,

склонность к парадоксальным решениям, тя-

готение к образам и мотивам, связанным с повсед-

невной

жизнью.

Важнейшее место среди работ, созданных в Бер-

гамо, занимают росписи Оратория Суарди

(1524,

Трескоре) в загородном имении графов Суарди, и

ныне

принадлежащем этой семье. Смысловым и ком-

позиционным

центром живописного ансамбля яв-

ляется «История св. Варвары», заполняющая

самую

большую, почти восьмиметровую стену. Возрождая

традиции аллегорических росписей 14 в.,

Лотто

па-

радоксально соединяет в ней два разнородных смыс-

ловых и изобразительных слоя. Нарочито архаизи-

. рованная, распластанная на поверхности стены,

строго симметричная композиция с огромными фи-

гурами молитвенно распростершего руки Христа, чьи

пальцы прорастают побегами виноградной лозы, свя-

тых и отцов церкви, оплетенных этими побегами, и

еретиков, пытающихся отведать виноградных гроз-

дей и низвергаемых на землю, спроецирована на

простирающуюся на заднем плане игрушечную, за-

литую

солнцем панораму маленького итальянского

городка. Здесь на заполненных горожанами, солда-

тами, уличными торговцами площадях и в

светлых

портиках разыгрываются драматические эпизоды ис-

тории св. Варвары. Непосредственность, живопис-

ная

свобода, с которой

Лотто

передает

пеструю

па-

нораму современной ему жизни, сопоставленная с

простодушной наглядностью и дидактичностью сим-

волического образа Христа-виноградной лозы, Дре-

ва жизни,

выдает

соприкосновение

Лотто

с образа-

ми

и представлениями, восходящими к народному

сознанию.

Народные представления оживают и в

трех

столь же свежо и живо написанных на противопо-

ложной стене эпизодах «Истории св. Клары», где

последовательница Франциска Ассизского предста-

ет как крестьянская заступница, раздающая милое-

252

ЛОХНЕР

тыню, ободряющая бездомных, благословляющая

жатву

и плоды крестьянского

труда,

вразумляющая

напавшего на овец кабана.

Интерес к подробному, живому повествованию

находит дальнейшее развитие и в серии выполнен-

ных по картонам Лотто интарсии на библейские темы

(1526—27,

Бергамо, церковь Санта Мария Маджо-

ре),

главной картине и пределлах

«Алтаря

св. Лю-

чии» (1532, Иези, Пинакотека).

Одновременно во 2-й половине

1520-х

Лотто

создает ряд работ более поэтического, камерного

плана. Их отличает естественность сочетания возвы-

шенного и обыденного, красота сияющих, эмалево

драгоценных сине-голубых, зеленых, красных тонов,

тонкость передачи движения света и легких, прозрач-

ных теней, эффектов ночного освещения («Благове-

щение», ок.

1527—29,

Реканати, Пинакотека; «Ночное

Рождество», ок.

1527—29,

Сиена, Нац. пинакотека;

«Поклонение

пастухов»,

ок.

1527-28,

Брешия, Пи-

накотека Тозио-Мартиненго; «Св. Семейство», ок.

1529, Вена, Художественно-исторический музей).

С

начала

1530-х

творчество Лотто развивается

крайне

неровно. В многочисленных алтарных кар-

тинах

1530-х

— начала

1550-х

повторение старых,

уже испробованных схем чередуется с бурным, дра-

матическим пафосом или нарочной архаизацией. Од-

новременно в некоторых работах появляются более

проникновенные,

полные религиозного смирения

интонации,

участниками, а иногда главными героя-

ми

снова, как и в более ранние годы, становятся

простолюдины («Встреча Марии и Елизаветы», ок.

1532—34,

Иези, Пинакотека; «Милостыня св. Анто-

ния»,

1524, Венеция, церковь Санти Джованни э Па-

оло;

«Принесение во

храм»,

1555, Лорето, Апостоль-

ский

дворец).

1520—

1540-е

были временем расцвета творчества

Лотто-портретиста. Яркость портретного дарования

Лотто проявилась уже в его ранних работах («Юно-

ша», ок.

1503—05,

Бергамо, Галерея Академии Кар-

рара; «Епископ де Росси», 1505, Неаполь, Нац. гале-

реи Каподимонте; «Юноша», ок. 1506, Флоренция,

Уффици;

«Юноша со светильником», ок.

1506—08,

Вена, Художественно-исторический музей, и др.),

типологически еще близких погрудному портрету

Раннего

Возрождения, но отличающихся необычной

для начала 16 в. эмоциональной открытостью.

В

1520—1540-е

Лотто предпочитает более импозант-

ный

поколенный формат, строит композиции на

больших массах, широких ритмах. В то же время

Лотто не стремится облагородить облик модели, со-

общить ей черты какого то ни было стиля; поэтому

лица его персонажей, тонкие, интеллигентные или

обыденные, прозаические, напоминают лица наших

современников.

Он не столько ищет в своих моде-

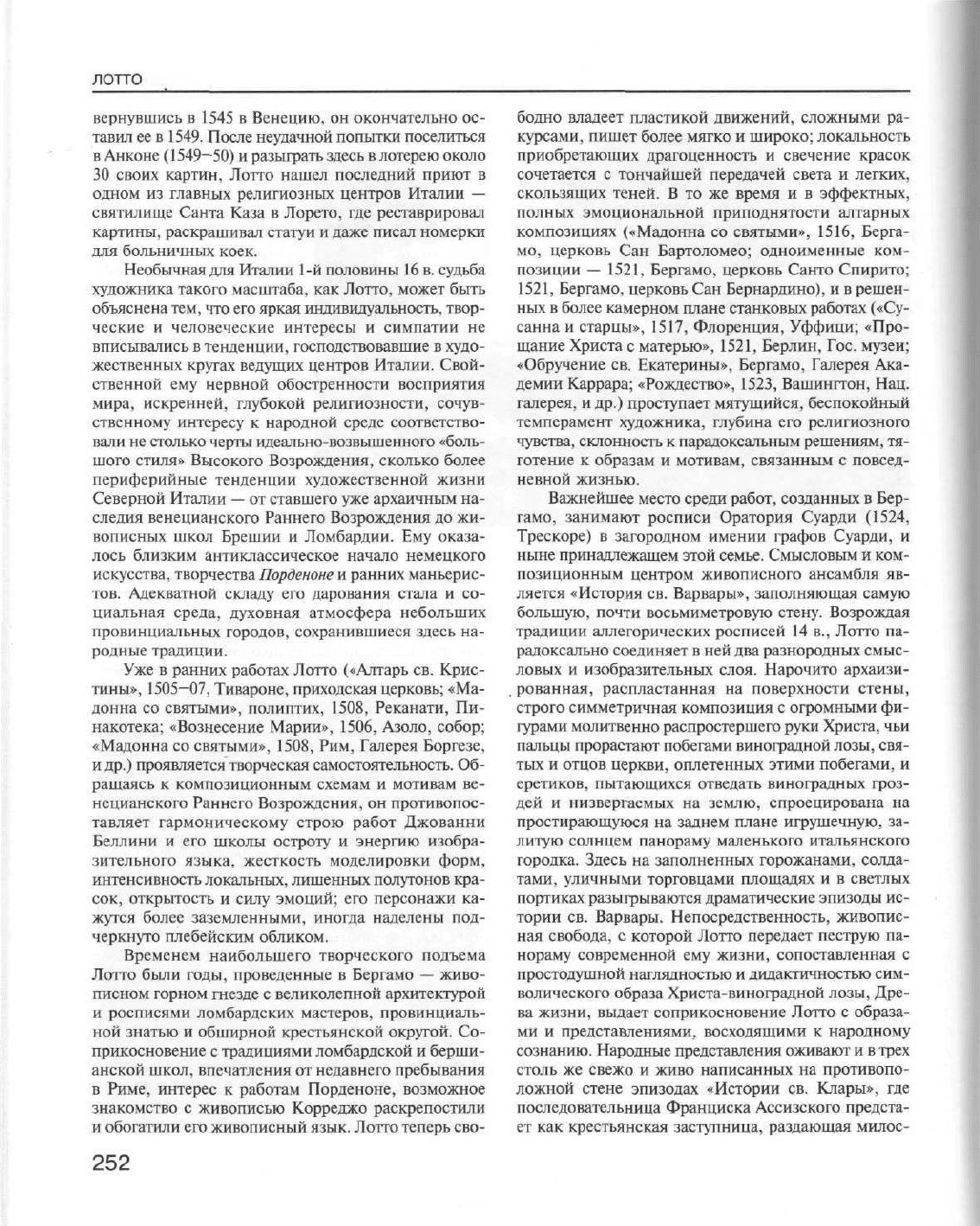

Лоренцо

Лотто.

Тройной

автопортрет.

Ок. 1529.

Вена,

Художественно-исторический

музей

лях черты яркого, определенного характера, сколько

видит в них взволнованных, полных тревоги или ме-

ланхолии участников некоего

«театра

жизни»; они

изображены в порывистых, динамичных позах, па-

тетически прижав руку к груди, протягивая нам то

лист бумаги с латинской сентенцией, то статуэтку

или

амулет; иногда они предстают в интерьере, у стола

с разбросанными монетами и ящерицей, притаив-

шейся

в складках скатерти, или с мертвой белочкой,

крохотным человеческим черепом среди осыпавших-

ся

лепестков роз и т. п. («Лючина Брембате», ок. 1523,

Бергамо, Галерея Академии Каррара; «Мессер Мар-

силио и его невеста», 1523, Прадо; «Семейный пор-

трет»,

ок. 1523, ГЭ;

«Андреа

Оддони», 1527, Хемп-

тон-Корт, Королевский дворец; «Человек с звериной

лапкой», ок. 1527, Вена, Художественно-историчес-

кий

музей; «Юноша с ящерицей», ок. 1530, Рим,

Галерея Боргезе; «Лукреция», ок. 1534, Лондон, Нац.

галерея). Необычность образного строя портретов

Лотто особенно полно проявляется в странном т. н.

«Тройном автопортрете» (ок. 1529, Вена,

Художе-

ственно-исторический музей). Лотто оказал большое

влияние

на портретистов венецианской провинции,

в

частности на

Морони.

Лит.:

Смирнова

И.

А. Крупнейшие художники венециан-

ской

Террафермы. М., 1978;

Berenson

В. Lorenzo Lotto. London,

1895 (3 ed., Milano, 1955);

Banli

A.,

Boschetto

A. Lorenzo Lotto.

Firenze, 1953;

Bianconi

P. Tutta ia pittuza di Lorenzo Lotto. Milano,

1955;

Pallucchini

R. Lorenzo Lotto. Milano, 1953;

Zampetti

P.

Lorenzo Lotto. Milano, 1956.

И.С.

ЛОХНЕР,

Стефан {Lochner, Stefan). Ок.

1400-Ю,

Ме-

ерсбург

на

Боденском

озере

— 1451,

Кёльн.

Немецкий

живописец кёльнской школы. В ранние годы испы-

тал влияние нидерландских мастеров —

Кампена

и,

возможно, Я. ван Эйка. С начала

1430-х

и до конца

жизни

работал в Кёльне.

Лохнер — один из самых обаятельных и изыс-

канных поздне готических мастеров Германии 1-й

253

ЛУКА

ЛЕЙДЕНСКИЙ

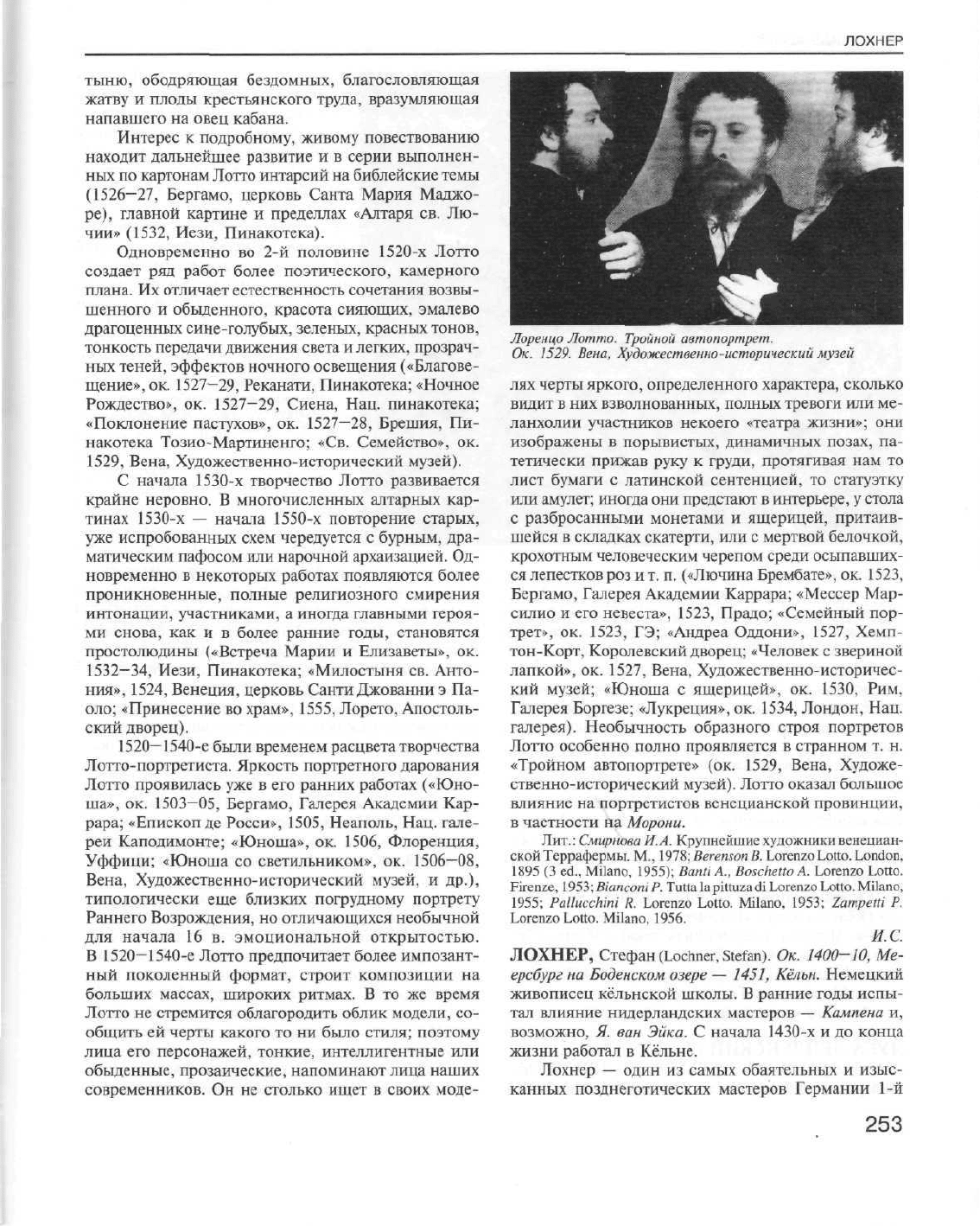

Стефан

Лохнер.

Поклонение волхвов.

Центральная

часть

«Антаря

св.

Патронов

Кёльна».

1440-е.

Кёльн,

собор

половины 15 в. Художник гармонического склада,

тонко

чувствовавший согласие красок и линий, он

создал идеал утонченной, хрупкой, грациозной кра-

соты, воплощением которого стала его юная светло-

волосая Мадонна. Характерный для поздней готики

«реализм

деталей»

находит у него выражение в бла-

гоговейном восторге, с которым он передает узоры

тканей,

сияние драгоценных камней, россыпь цве-

тов, ковром устилающих землю или увивающих бе-

седку, в которой сидит Богоматерь. Равновесие ком-

позиций,

плавность изгибов линий сочетаются у него

со свечением золота, гармонией лазурных, винно-

красных, изумрудно-зеленых тонов. Вместе с тем в

изысканной

одухотворенной красоте образов Лохнера

есть элемент стереотипности, особенно присущий об-

разу Марии, повторяющемуся из одной композиции

в

другую.

Основные произв.:

«Алтарь

св. Патронов Кёль-

на» (Кёльн, собор), «Богоматерь с младенцем» (нач.

1440-х,

Мюнхен, Старая пинакотека), «Мария в бе-

седке из

роз»

(1440-е, Кёльн, Музей Валлраф-Ри-

хартц-Людвиг), «Принесение во

храм»

(1447, Дарм-

штадт, Музей земли Гессен).

Лит.: Kaufinann H. Stefan Lochner. Bonn, 1952.

Л.А.

ЛУКА

ЛЕЙДЕНСКИЙ

(Лукас ван Лейден, Lucas

van Leyden). 1489 или 1494,

Лейден

— 1533,

Лейден.

Нидерландский живописец и гравер. Учился у свое-

го отца — Г. Якобса и у К. Энгельбрехтса (1509).

Согласно старым источникам, был истинным вун-

деркиндом, уже в детском возрасте получая заказы

на

картины. Работал в Лейдене, в

1521—22

— в Ант-

верпене, где встречался с

Дюрером.

В 1527 совершил

поездку по Голландии и Фландрии, посетив Мид-

дельбург,

место деятельности

Госсарта.

Начиная

с ранних лет, художник чрезвычайно

плодотворно работал как гравер, главным образом в

технике резцовой гравюры на меди (около 170 лис-

тов),

создав такие выдающиеся произведения, как

«Мухаммед

и

монах»

(1508), «Коровница», «Се чело-

век»

(оба — 1510),

«Голгофа»

(1517), «Танец Магда-

лины» (1519). Позднее обращался также к офорту и

ксилографии; эти произведения выделяются яркой

жанровой наблюдательностью, удивительной

эксп-

рессией мизансцен.

Живопись Луки Лейденского весьма разнообраз-

на

по жанрам (религиозные композиции, портреты,

сцены современной жизни). В его творчестве ска-

зался кризис художественной культуры Нидерлан-

дов первой трети 16 в., связанный с распадом пре-

жнего целостного космически-всеобъемлющего

религиозного мироощущения, свойственного масте-

рам 15 в. Однако черты кризиса, преломленные в

искусстве художника, открывают новые стилистичес-

кие

и духовные возможности выражения: мир у него

зачастую предстает противоречивым, непредсказуе-

254

ЛУКА

ЛЕЙДЕНСКИЙ

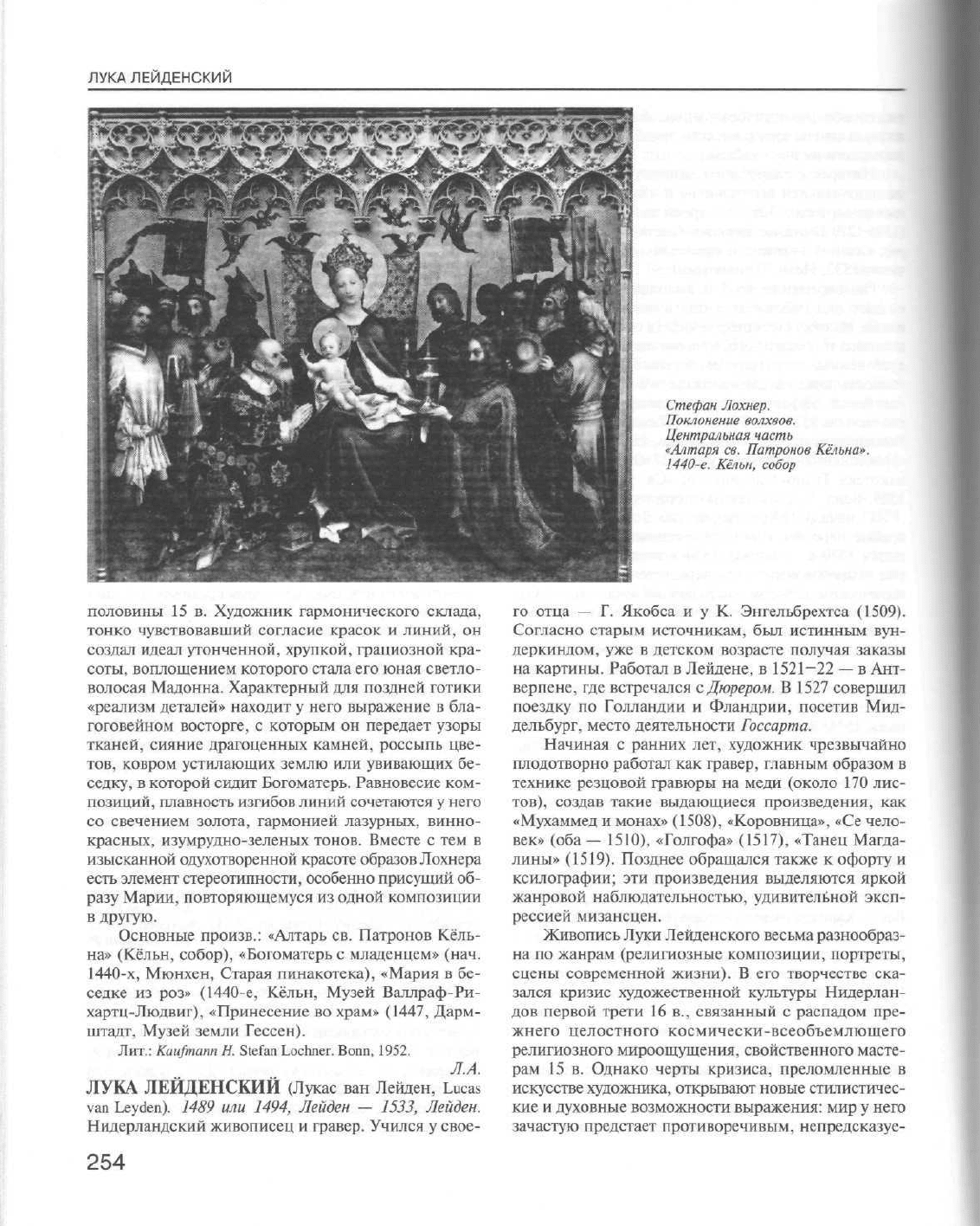

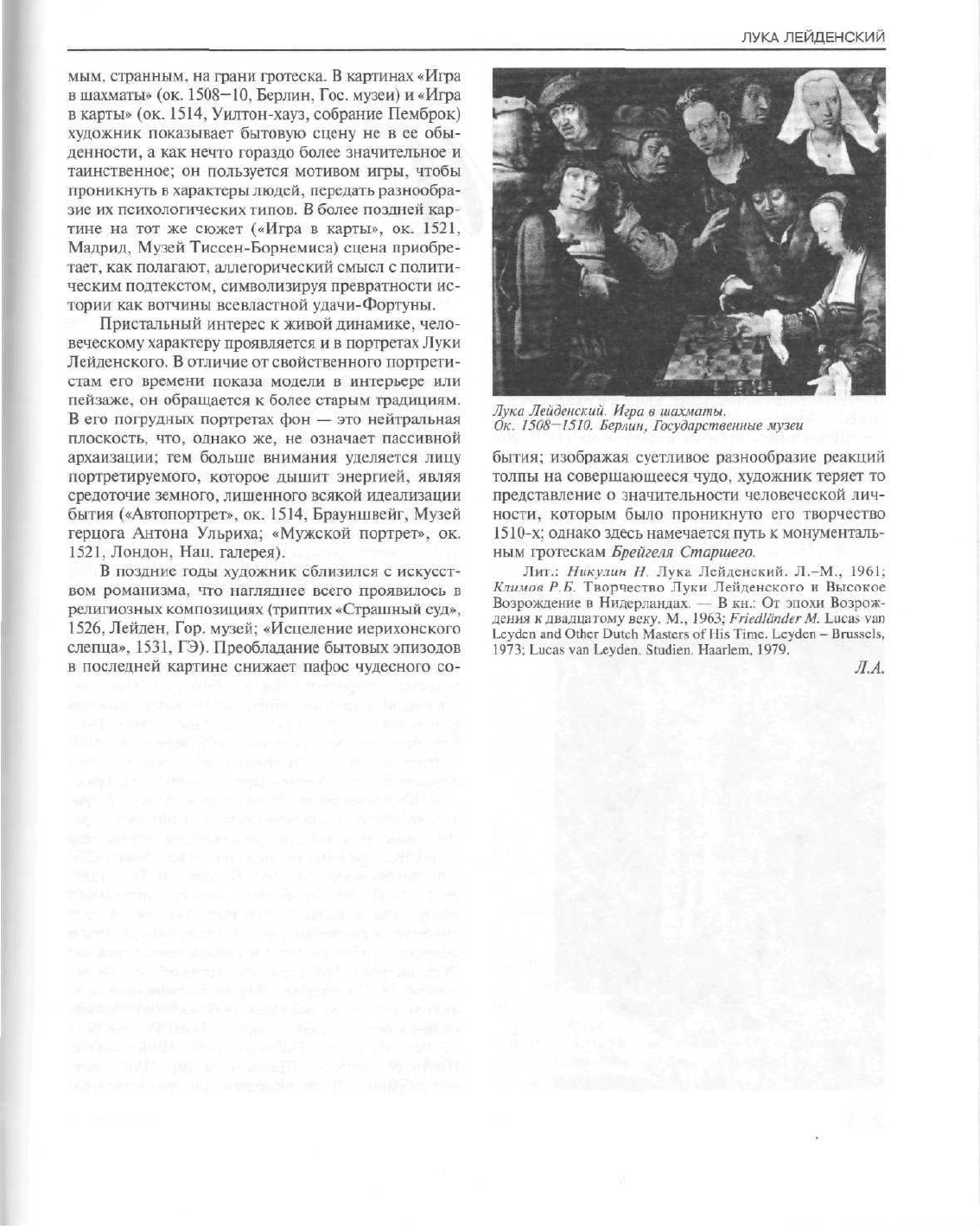

мым, странным, на грани гротеска. В картинах «Игра

в

шахматы»

(ок.

1508—10,

Берлин, Гос. музеи) и «Игра

в

карты» (ок. 1514, Уилтон-хауз, собрание Пемброк)

художник показывает бытовую сцену не в ее обы-

денности, а как нечто гораздо более значительное и

таинственное; он пользуется мотивом игры, чтобы

проникнуть в характеры людей, передать разнообра-

зие их психологических типов. В более поздней кар-

тине на тот же сюжет («Игра в карты», ок. 1521,

Мадрид, Музей Тиссен-Борнемиса) сцена приобре-

тает, как полагают, аллегорический смысл с полити-

ческим подтекстом, символизируя превратности ис-

тории как вотчины всевластной удачи-Фортуны.

Пристальный интерес к живой динамике, чело-

веческому характеру проявляется и в портретах Луки

Лейденского. В отличие от свойственного портрети-

стам его времени показа модели в интерьере или

пейзаже, он обращается к более старым традициям.

В его погрудных портретах фон — это нейтральная

плоскость, что, однако же, не означает пассивной

архаизации; тем больше внимания уделяется лицу

портретируемого, которое дышит энергией, являя

средоточие земного, лишенного всякой идеализации

бытия

(«Автопортрет»,

ок. 1514, Брауншвейг, Музей

герцога Антона

Ульриха;

«Мужской портрет», ок.

1521, Лондон, Нац. галерея).

В поздние годы художник сблизился с искусст-

вом романизма, что нагляднее всего проявилось в

религиозных композициях (триптих «Страшный

суд»,

1526, Лейден, Гор. музей; «Исцеление иерихонского

слепца», 1531, ГЭ). Преобладание бытовых эпизодов

в

последней картине снижает пафос чудесного со-

Лука Лейденский.

Игра

в

шахматы.

Ок.

1508—1510.

Берлин,

Государственные

музеи

бытия; изображая суетливое разнообразие реакций

толпы на совершающееся

чудо,

художник теряет то

представление о значительности человеческой лич-

ности,

которым было проникнуто его творчество

1510-х;

однако здесь намечается путь к монументаль-

ным

гротескам

Брейгеля

Старшего.

Лит.: Никулин

И.

Лука Лейденский. Л.-М.,

1961;

Климов

Р.

Б. Творчество Луки Лейденского

и

Высокое

Возрождение

в

Нидерландах.

— В кн.: От

эпохи Возрож-

дения

к

двадцатому веку.

М.,

1963;

Friedlander

M. Lucas

van

Leyden

and

Other

Dutch

Masters

of His

Time. Leyden

-

Brussels.

1973; Lucas

van

Leyden. Studien. Haarlem,

1979.

Л.А.

МАГРИТ,

Рене (Magritte, Rene). 1898,

Лессин,

провин-

ция Эно — 1967,

Брюссель.

Бельгийский художник.

Представитель сюрреализма. Учился в Академии ху-

дожеств Брюсселя (1916—18). Ранняя живопись от-

мечена влиянием кубизма и футуризма (1918—20),

затем пуристов

пЛеже.

В 1925, сблизившись с груп-

пой

дадаистов, сотрудничал в основанном ими жур-

нале «Эзопаж» («Пищевод»). Знакомство с живопи-

сью Де Кирико и поэзией сюрреалистов изменило

творческие ориентации Магрита. В 1926 он создал

свою первую сюрреалистическую картину «Заблудив-

шийся

жокей» (Нью-Йорк, частное собрание).

Рене

Магрит.

Философия

будуара.

1948.

Нью-Йорк,

частное

собрание

В

1927-30

жил во Франции, где включился в

деятельность объединения сюрреалистов. Здесь сло-

жилась система концептуальной живописи Магри-

та, которая оставалась почти неизменной до конца

жизни

художника. Живописная манера, намеренно

безличная, сухая, обнаруживает парадоксальную спо-

собность к правдоподобному изображению немыс-

лимой,

невозможной реальности. Серия работ кон-

ца

1920-х

— начала

1930-х,

в которых элементарная

картинка,

имитирующая иллюстрации к азбуке, со-

провождается противоречащей ей надписью, демон-

стрирует условно-знаковый характер визуального

образа («Пустая маска», 1926, Дюссельдорф,

Худо-

жественное собрание земли Северный Рейн-Вестфа-

лия;

«Предательство образов»,

1928—29,

Лос-Андже-

лес, Музей искусств; «Ключ к сновидениям», 1930,

Париж,

частное собрание). В картинах Магрита

объекты, морфологически подобные, но относящи-

еся к разным классам, обмениваются качествами или

сливаются в гибриды («Компаньоны

страха»,

1942,

Брюссель, частное собрание; «Объяснение», 1954,

частное собрание). Ночной пейзаж мерцает под

куполом дневного неба («Царство света», 1954, Брюс-

сель, Королевский музей изящных искусств). В пра-

вильно построенной перспективе возникают пара-

доксальные пересечения, уравнивающие твердые тела

и

пространственные промежутки

между

ними («До-

стоверность пробела», 1965, Вашингтон, Нац. гале-

рея).

Раскрывая проблематичность зрительного

восприятия

и иллюзорного изображения, Магрит

прибегает к символам зеркала, глаза, окна, сцены и

занавеса, картины в картине («Фальшивое зеркало»,

1935, частное собрание; «Недопустимое воспроизве-

дение», 1937, Роттердам, Музей Бойманс-ван Бей-

нинген;

«Человеческий

удел»,

1933, частное собрание;

«Ключ к полям», 1936, Мадрид, Музей Тиссен-Бор-

немиса; «Прогулка Евклида», 1955, Миннеаполис,

Институт искусств; «Прекрасный мир», 1962, част-

ное собрание). В возникающей при этом игре отра-

256

МАЗАЧЧО

жений,

в сопоставлении образов «внешних» и

«внут-

ренних», явных и скрытых проявился специальный

интерес художника к гносеологическим и психоло-

гическим проблемам. Он увлекался современной фи-

лософией,

литературой. Многие его работы насыще-

ны

литературными аллюзиями и философичными

метафорами («Великанша» (по Бодлеру),

1929—30,

Кельн,

Музей Валлраф-Рихартц-Людвиг; «Владения

Арнхейма»

(по Эдгару По), 1938, частное собрание;

«Хвала

диалектике», 1936, частное собрание; «Кани-

кулы Гегеля», 1958, частное собрание).

В

1940-х

Магрит сделал две попытки изменить

свою манеру. Однако т. н. «стиль плен солей» («сол-

нечный» или «ренуаровский»,

1945—47)

и последо-

вавший за ним «вульгарный

стиль»

(1947—48)

не при-

вели к плодотворным результатам, и художник

вернулся к прежнему

методу.

Магрит создал два фресковых цикла: «Очарован-

ное царство» для казино в Кнокке-ле-Зут

(1953)

и

-Невежественная фея» для Дворца искусств в Шар-

леруа

(1957). В этих монументальных композициях

повторяются мотивы его станковых произведений.

В скульптуре Магрит дублировал образы своей жи-

вописи,

продолжая развивать

тему

соотношения мен-

тальной и материальной реальностей.

Лит.:

Ноэль

Б. Магритт. М., 1995;

Waldberg

P. Rene

Magritte.

Bruxelles, 1965;

Gablik

S. Magritte. London, 1970;

FoucaultM.

Ceci n'estpasunepipe. Monpellier,

l913\Scutenaire

L.

Avec

Magritte. Bruxelles, 1977.

B.K.

МАЗАЧЧО

(Masaccio), наст, имя Томазо ди сер Джо-

ванни

ди Моне Кассаи. 1401,

Кастелло

Сан

Джован-

ни

Валъдарно

— 1428, Рим. Итальянский художник.

Мастер флорентийской школы. В 1422 вступил в цех

флорентийских художников. Работал во Флоренции.

Ряд

работ выполнил в содружестве с

Мазолино.

В 1428

выехал вслед за Мазолино в Рим, где внезапно умер.

Творческая деятельность Мазаччо, продолжав-

шаяся

около шести лет, занимает важнейшее место

в

истории не только итальянской, но и всей запад-

ноевропейской живописи. Наряду с архитектором

Брунеллески и скульптором Донателло Мазаччо яв-

ляется основоположником искусства Раннего Воз-

рождения, утвердившим в живописи новые эстети-

ческие представления о мире и человеке, новые

изобразительные принципы. Становление Мазаччо

как

художника протекало в обстановке мощного об-

щественного и культурного подъема во Флоренции,

широкого распространения гуманистических идей,

формирования

ренессансных художественных

прин-

ципов

в архитектуре и скульптуре. Работы Мазаччо

свидетельствуют о том, что он изучал росписи

Джот-

то, проявлял интерес к работам своих современни-

ков-скульпторов, был знаком с архитектурными иде-

ями

Брунеллески и разработанными последним

принципами

линейной перспективы. Существует

предположение, что он мог ок. 1423 посетить Рим и

познакомиться там с росписями Каваллини. Само-

бытность, независимость и цельность художествен-

ной

натуры Мазаччо проявилась в его равнодушии к

традициям поздней готики, еще господствовавшим

в

живописи Флоренции начала

1420-х.

Характер творчества Мазаччо определился уже в

его алтарных композициях — «Мадонне со св. Ан-

ной» (ок. 1424, Флоренция, Уффици; фигуры анге-

лов написаны Мазолино) и ныне разрозненном Пи-

занском

полиптихе (1426; сохранившиеся части:

«Мадонна с младенцем», Лондон, Нац. галерея; «Рас-

пятие», Неаполь, Нац. галереи Каподимонте; «Св.

Павел», Пиза, Нац. музей Сан Маттео; «Св.

Авгус-

тин», «Св. Иероним», два неизвестных святых, три

пределлы — Берлин, Гос. музеи). Традиционные зо-

лотые фоны подчеркивают в этих алтарях необыч-

ную для Италии

1420-х

мощь и широту живописно-

го письма Мазаччо, пластическую энергию лепки

форм,

их обобщенность, простоту и величие облика

персонажей.

Новаторство Мазаччо особенно полно раскры-

лось в его фресковых росписях в капелле Бранкаччи

(ок.

1427—28,

Флоренция, церковь Санта Мария дель

Кармине),

посвященных истории апостола Петра.

По-видимому, первоначально заказ был получен

Мазолино,

окончившим к 1425 росписи сводов (не

сохр.). Ок. 1427 работы были возобновлены с учас-

тием Мазаччо, написавшего 6 композиций на левой

и

алтарной стенах (ок.

1427—28);

Мазолино выпол-

нил

только 3 композиции,

уехав

в конце 1427 в Рим,

куда

вслед за ним в 1428

уехал

и Мазаччо. Роспись

капеллы была завершена только в начале

1480-х

Фи-

липпино

Липпи, который закончил фреску Мазач-

чо «Исцеление сына Теофила» и написал 3 заключи-

тельные сцены истории св. Петра.

Фрески

Мазаччо в капелле Бранкаччи занимают

важнейшее место в искусстве итальянского Раннего

Возрождения, не имеют себе равных по заключен-

ному в них

могучему

дыханию жизни, повышенной

достоверности изображенного художником мира.

Этот мир полон драматической энергии, наделен

библейской первозданностью и приметами современ-

ного художнику сурового облика Флоренции. Его

персонажи обладают не только свойственным искус-

ству

Возрождения нравственным величием, но и не-

повторимой яркостью облика, силой

духа

и характе-

ра. Мазаччо трактует облик созданного им мира с

монументальной обобщенностью и необычной для

живописи 15 в. мощью живописного языка.

Худож-

ник

не прорисовывает формы, а лепит их свободно

наложенными мазками, сохраняющими следы

17 Зак. 5100.

257

МАЗАЧЧО

Мазаччо.

Изгнание

из Рая.

Фреска

церкви

Санта

Мария

дель

Кармине

во

Флоренции.

Ок. 1427

ворсинок

широкой кисти, мягко и энергично прора-

батывает рельеф. Живописная система Мазаччо

включает принципиально новую трактовку светоте-

ни,

у его предшественников бывшей средством пе-

редачи эффекта скульптурной объемности форм при

помощи

постепенного сгущения или высветления ос-

новного тона. Светотень у Мазаччо связана со све-

том и тенью как самостоятельными природными и

художественными факторами. Частично опираясь на

опыт франко-бургундской миниатюры начала 15 в.

(по-видимому, знакомой ему в интерпретации

Джен-

тиле

да

Фабриано),

он лепит формы светом, падаю-

щим

с определенной стороны, освешающим фигуры

его персонажей, падающим на головы, плечи, сколь-

зящим

по гребням обозначенных свободным движе-

нием

кисти складок, рождающим тени, которые сгу-

щаются в

углублениях

рельефа форм, тянутся по

земле, рассеиваются в пейзажных

далях,

смягчают и

объединяют краски. Особого эффекта жизненной

достоверности Мазаччо достигает тем, что в фресках

капеллы Бранкаччи направление света совпадает

с реальным освещением помещения через единстве-

ное окно в алтарной стене.

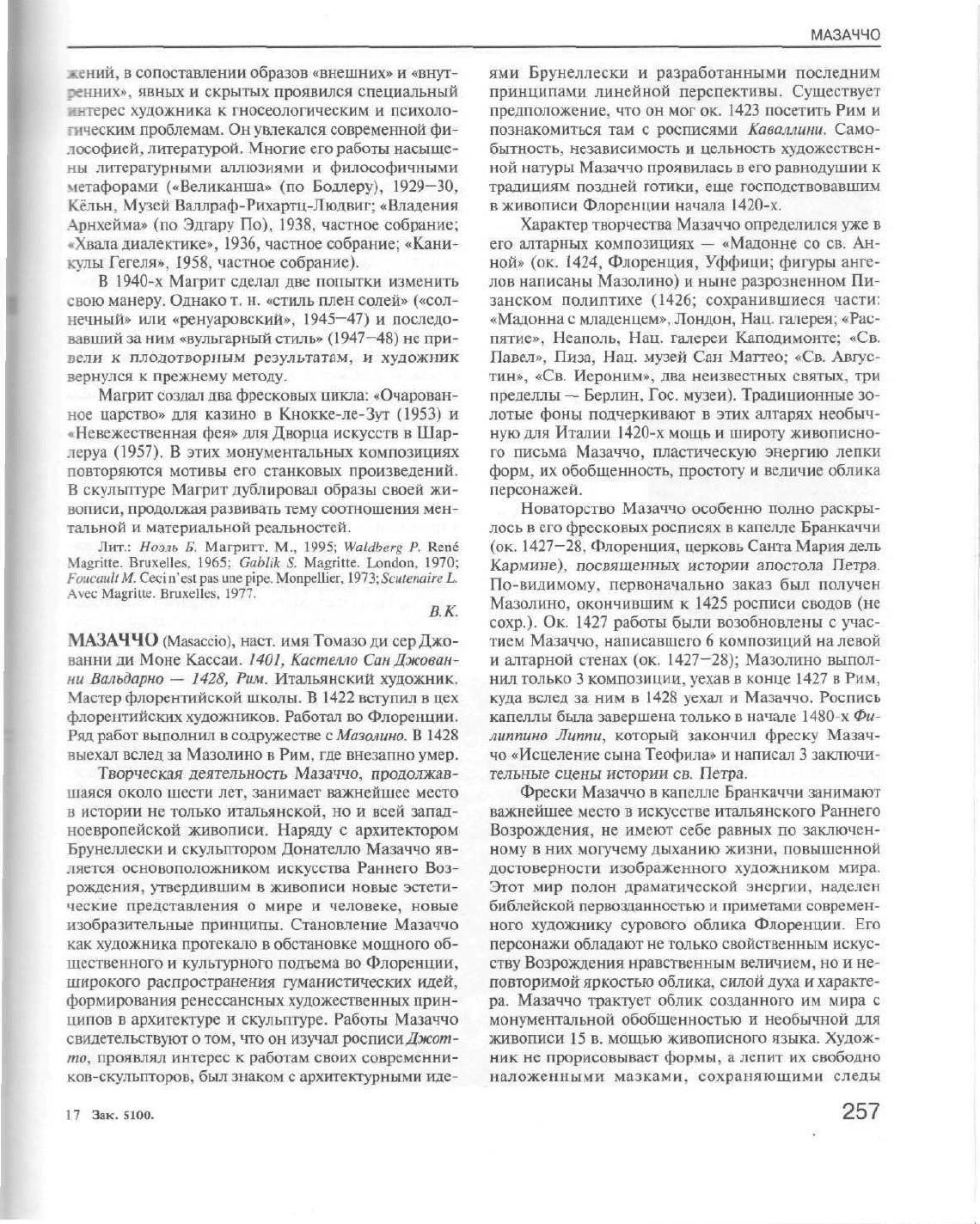

В фресках капеллы Бранкаччи Мазаччо нахо.

новую, более органичную и естественную, чем у егт

предшественников, трактовку пространства.

Худож-

ник

не заключает его в пределы сценической короб-

ки,

выстроенной архитектурными кулисами, а раз-

вивает более свободно. Он то

делает

пространств:

неподвластным измерению, как в «Изгнании из Рая».

где

Адам

и Ева предстают на фоне небесной синева

и

опустившихся к их ногам, как бы увиденных

сверх?

бесплодных холмов пустыни, то мягко

чередует

ухо-

дящие к высоким горам пространственные планы ъ

«Чуде

со статиром». В росписях алтарной стены он

впервые применяет линейную перспективу с одно*

точкой

схода,

объединяя ею две композиции

(«Чуде

с

тенью»

и «Смерть Анании»), разделенные широ-

ким

простенком, так что воображаемая точка

схол^

находится в середине этого простенка.

Принципы,

разработанные Мазаччо, нашли наи-

более законченное, логически ясное выражение в его

последней работе — фреске

«Троица»

(1427—28,

Фло-

ренция,

церковь Санта Мария Новелла). Эта рос-

пись,

выполняющая роль монументальной алтарной

картины и воплощающая сложную теологическую

программу, стала классическим образцом ренессан-

сной

композиции. Крупные, широко и энергично

написанные

фигуры заказчиков фрески, распятого

Христа, Бога Отца, Марии и Иоанна, колоссальный

портал с антикизированной ордерной аркой, откры-

вающаяся в ее пролете капелла с мощным кессо-

нированным

сводом (мотивы, возможно, разра-

ботанные при участии архитектора Брунеллески)

составляют единое величественное целое, объединен-

ное линейной перспективой. В работе над «Трои-

цей»

Мазаччо впервые использовал картоны —- под-

готовительные рисунки, при помощи сетки квадратов

перенесенные на стены. Такой этап работы над жи-

вописным произведением получил широкое распро-

странение в эпоху Возрождения.

Умерший в возрасте 27 лет, не получивший при

жизни

признания в официальных и гуманистичес-

ких

кругах,

Мазаччо оказал мощное воздействие на

всех

современных ему флорентийских живописцев

и

формирование флорентийской живописной шко-

лы 15 в. К его наследию обращались и мастера Вы-

сокого Возрождения, в том числе

Микеланджело

и

Рафаэль.

Лит..3намеровская

Т.П. Мазаччо. Л.,

1975\ЛазаревВ.Я.

Начало

раннего Возрождения в итальянском искусстве. Т. 1.

М., 1979;

Mesnil

J. Masaccio et les debuts de la Renaissance. La

Haye, 1927; Salmi M. Masaccio. Roma, 1932;

Bern

L. Masaccio.

Pennsylvania, 1967.

И.С.

258

МАЗОЛИНО

МАЗО

ДИ

БАНКО

(Maso di Banco).

Упом.

в 1331-

1350. Итальянский художник. Мастер флорентийс-

кой

школы. Ученик и последователь

Джотто.

На-

следие Мазо сохранилось фрагментарно. Кроме не-

скольких станковых композиций ему принадлежат

росписи небольшой капеллы Барди-Вернио (1330-е,

Флоренция,

церковь Санта Кроче) — один из самых

замечательных памятников флорентийской школы

14 в. В

трех

сценах из жизни св. Сильвестра на правой

стене капеллы Мазо предстает как мастер эпического

плана, тяготеющий к величавой торжественности

общего решения, гармонической упорядоченности

композиций;

об исключительном даровании коло-

риста свидетельствует красочная гамма его роспи-

сей,

основанная на созвучии ослепительно-белых,

серебристо-розовых, золоти сто-желтых и вишнево-

красных тонов.

Замечателен и

успех

Мазо в достижении иллю-

зионистических эффектов при помощи продуман-

ной

светотеневой моделировки: в композиции «Яв-

ление Страшного

суда

донатору»

на левой стене

капеллы Барди-Вернио теснящиеся на первом пла-

не

острые скалы кажутся стереоскопичными.

Лит.:

Bianconi

M.A. Maso di Banco. Milano, 1966.

КС.

МАЗОЛИНО

да Паникале (Masolino da Panicale),

полн.

имя Томазо ди Кристофоро ди

Фино.

1383,

Паникале — 1447. Итальянский живописец. Уроже-

нец

городка Паникале близ Вальдарно. В 1423

всту-

пил

в цех флорентийских художников. Работал во

Флоренции

(1423-25, 1427), Венгрии при дворе ко-

роля Сигизмунда (кон. 1425 — 1-я пол. 1427), Риме

(с

конца 1427), Кастильоне Олона в Ломбардии (се-

редина

1430-х).

По-видимому, вышедший из той части флорен-

тийской

художественной среды начала 15 в., кото-

рая была связана с готическими традициями, Мазо-

лино

испытал влияние

Джентше

да

Фабриано;

в то

же время основополагающее значение для Мазоли-

но

имело его сотрудничество с

Мазаччо,

начавшееся

не

позже 1424 и продолжавшееся до смерти послед-

него (1428), сблизившее его с реформаторскими ху-

дожественными кругами Флоренции. В простодуш-

но-радостном, полном светлых интонаций искусстве

Мазолино готическое наследие проступает в легкой

стилизации силуэтов фигур, их вытянутых пропор-

циях, в изысканном и хрупком облике персонажей,

миловидности и нежности юных лиц, нарядности

светлой красочной гаммы. В то же время Мазолино

достаточно органично воспринял и некоторые прин-

ципы

живописного языка Мазаччо — обобщенность

трактовки форм, мягкость и широту светотеневой

лепки,

тяготение к простоте. Мазолино привлекли и

возможности линейной перспективы, которые он

широко

использовал в своих работах.

Сотрудничество Мазолино и Мазаччо, начавше-

еся,

по-видимому, с работы над алтарем св. Анны

(ок.

1424, Флоренция, Уффици), было продолжено в

росписях капеллы Бранкаччи

(1425-27,

Флоренция,

церковь Санта Мария дель Кармине). Выполнив,

видимо, до отъезда в Венгрию (1 сентября 1425) ныне

не

существующие росписи люнет и сводов капеллы,

Мазолино да Паникале.

Крещение

Христа.

Фреска

баптистерия

в

Кастильоне

Олона.

Ок. 1435

259

МАЙНО

он

продолжил работу после возвращения во Фло-

ренцию в июне 1427, написав в верхнем регистре

правой стены

«Грехопадение»

и «Исцеление Тави-

фы», а на алтарной стене «Проповедь св. Петра». Эти

фрески,

созданные в момент наибольшего сближе-

ния

художника с Мазаччо, несут отпечаток эпичес-

кого стиля последнего; в то же время в светлой кра-

сочной гамме, мягкости слегка стилизованных

очертаний, простодушной поэтичности проступают

неповторимые черты творческой личности Мазоли-

но.

Интерес к перспективе, наметившийся в роспи-

сях капеллы Бранкаччи, нашел дальнейшее развитие

в

римский период творчества Мазолино в росписях

капеллы св. Екатерины (1427—31, Рим, церковь Сан

Клементе).

Кульминацией творчества Мазолино яв-

ляются росписи баптистерия в местечке Кастильоне

Олона в Ломбардии (ок. 1435), посвященные исто-

рии

Иоанна Крестителя. Отмеченные живостью де-

талей, сиянием светлых красочных тонов, они как

бы раздвигают стены небольшого помещения, откры-

вая зрителям обширное, залитое серебристым све-

том пространство; в занимающем одну из стен «Пире

Ирода» его протяженность подчеркивается стреми-

тельным перспективным сокращением уходящих в

глубину арочных портиков.

Работы Мазолино в Ломбардии оказали суще-

ственное влияние на становление Раннего Возрож-

дения в Северной Италии.

Лит.:

Лазарев

В.Н. Начало раннего Возрождения в

итальянском

искусстве. М., 1979;

Toesca

P. Masolino da

Panicale.

Bergamo, 1908;

Schmarsow

A. Masotino und Masaccio.

Leipzig, 1928;

Micheletti

E. Masoiino da Panicale. Milano, 1959:

Vayer

L.

Masolino es Roma. Budapest, 1962.

И.С.

МАИНО,

Хуан

Баутиста дель

(Maino,

Juan Bautista del).

1578,

Пастрана,

провинция

Гвадалахара

— 1641, Мад-

рид. Испанский живописец. Родился в семье урожен-

ца Милана и матери-испанки. В юности жил в Ми-

лане и Риме, испытал влияние Г.

Рени,

А.

Каррачи,

а

также художников брешианской и ломбардской школ.

После 1595 поселился в Испании, с 1611 — в Толе-

до, где в 1613 стал монахом ордена доминиканцев.

Был

знаком с творчеством Эль

Греко,

считался

даже

без особых оснований его учеником. Ок. 1621 пере-

ехал

в Мадрид; преподавал рисование инфанту Фи-

липпу

(будущему

Филиппу IV), был членом жюри,

высоко оценившим в 1627 картину молодого

Велас-

кеса

«Изгнание морисков из Испании в 1609

году»;

в

1630-х

сотрудничал с Веласкесом в живописном и

декоративном убранстве королевского дворца Буэн-

Ретиро в Мадриде, писал фрески (для доминикан-

ского монастыря Сан Педро Мартир в Толедо),

картины на религиозные, исторические сюжеты, пор-

треты.

Хуан

Баутиста

дель

Майно.

Портрет

доминиканского

монаха.

Лондон,

частное

собрание

Пребывание в Италии определило многие осо-

бенности творчества Майно, свидетельствовало о

полученных им уроках мастерства в построении мно-

гофигурной, развивающейся по вертикали крупно-

масштабной композиции, ее пространственной и

ритмической организации и достижении пластичной

объемности фигур, отмеченных чертами идеальнос-

ти.

Влияние караваджизма в картине «Иоанн Еван-

гелист»

(Базель, Художественный музей) обогатилось

красочной светлофонной живописью в алтарном,

ныне

разрозненном цикле

(1612—13)

для монастыря

Сан

Педро Мартир в Толедо, состоявшим из картин:

«Поклонение

волхвов»

и «Поклонение

пастухов»

(оба — Прадо; по-видимому, более ранний вариант

«Поклонения

пастухов»

находится в ГЭ); «Воскресе-

ние

Христа»

и «Сошествие св.

Духа»

(Вильянуэва и

Гелтру,

собрание Балагер). «Поклонение

волхвов»

—

одно из значительных произведений не только в на-

следии Майно, но и в традиции изображения этой

широко

распространенной в живописи Нидерлан-

дов, Испании, Португалии 16—17 вв. темы как лику-

ющего поклонения божественному младенцу. Харак-

терно стремление придать облику волхвов, восточных

царей, как и всему строю картины, экзотический от-

тенок, впечатление роскоши, подчеркнутое деталя-

ми

необычных одежд, богатством драгоценных даров;

средневековая традиция изображения царя Бальта-

сара в виде негра тщательно обыграна (в картине

Майно

его сопровождает паж-негритенок).

260