Алешина Л.С., Воронина Т.С. и др. Европейская живопись XIII-XX вв. Энциклопедический словарь

Подождите немного. Документ загружается.

ЛЕБРЕН

где быстро освоил набор модных приемов

офици-

альной живописи — театрализованные композиции

и

жесты, обилие пышных драпировок, общую деко-

ративность, усиленную эффектами освещения. Са-

мая ранняя из известных подписанных работ — «Рас-

пятие» (1637,

ГМИИ),

хотя и носит явные черты

ачияния

Рубенса,

но демонстрирует при этом сло-

жившееся мастерство и творческую силу 18-летнего

живописца. Уже в годы обучения Лебрен начал вы-

полнять большие заказы, в частности, для кардина-

ла Ришелье («Геракл и Диомед», 1641, Ноттингем,

Художественный музей).

С

1642 по 1646 мастер жил в Италии, тесно об-

щаясь с

Пуссеном,

изучая

Рафаэля,

Г.

Рени,

но более

всего — болонских академистов. Вернувшись в Па-

риж, он выполняет в основном большие картины на

религиозные сюжеты и декоративные росписи двор-

ца («Кающаяся Магдалина», ок. 1653, Лувр; Галерея

Геракла в отеле Ламбер).

Около 1655 выполнен знаменитый «Портрет

канцлера

Сегье»

(Лувр), где Лебрен в полной мере

проявил свой талант официального придворного жи-

вописца, для которого не имеют значения ни под-

линные

достоинства или отрицательные черты мо-

дели, ни собственные впечатления и раздумья.

Главное в произведении для Лебрена — воплоще-

ние

официальной идеи, религиозной или светской,

апофеоз власти, явленный с максимальным деко-

ративным величием. Именно это достоинство ху-

дожника было в первую очередь оценено его все-

могущими заказчиками: сначала Н. Фуке, а затем

Людовиком XIV.

В декоративных работах для дворца и парка

Фуке в Во-ле-Виконт

(1658—67)

проявились твор-

ческая широта и декоративная фантазия Лебрена.

Он

решал любые художественные задачи, возникав-

шие при строительстве богатейшего загородного

дворца — в интерьерах и парке, расписывая стены

и

плафоны, рисуя эскизы ковров и скульптуры,

проектируя спектакли и праздники. Следующее де-

сятилетие

(1660-е)

— время сплошных триумфов

Лебрена. Один из основателей Королевской Акаде-

мии

живописи, он в 1663 стал директором ману-

фактуры Гобеленов, а в 1664 был утвержден в зва-

нии

первого художника короля. Неудивительно, что

именно

Лебрен возглавил все декоративные работы

в

Версальском дворце, увековечив в грандиозном

художественном ансамбле идею королевского вели-

чия

и власти. Используя приемы итальянского ба-

рокко

наряду с формально понятыми принципами

пуссеновского классицизма, Лебрен создал т. н.

«стиль Людовика

XIV»

— стиль огромных декора-

тивных ансамблей, объединявший возможности всех

видов искусств во имя воплощения главной, офи-

циальной идеи (Зеркальная галерея,

1679—84;

сало-

ны

Мира и Войны,

1685—86;

Большие апартамен-

ты, все — Версаль; декорации дворца в Марли).

Созданный Лебреном стиль на протяжении десяти-

летий доминировал в художественном воображении

и

в королевских резиденциях Европы.

Лит.: Ch. Le Brun, peintre et dessinateur. [Catalogue].

Versailles,

1963.

H.3.

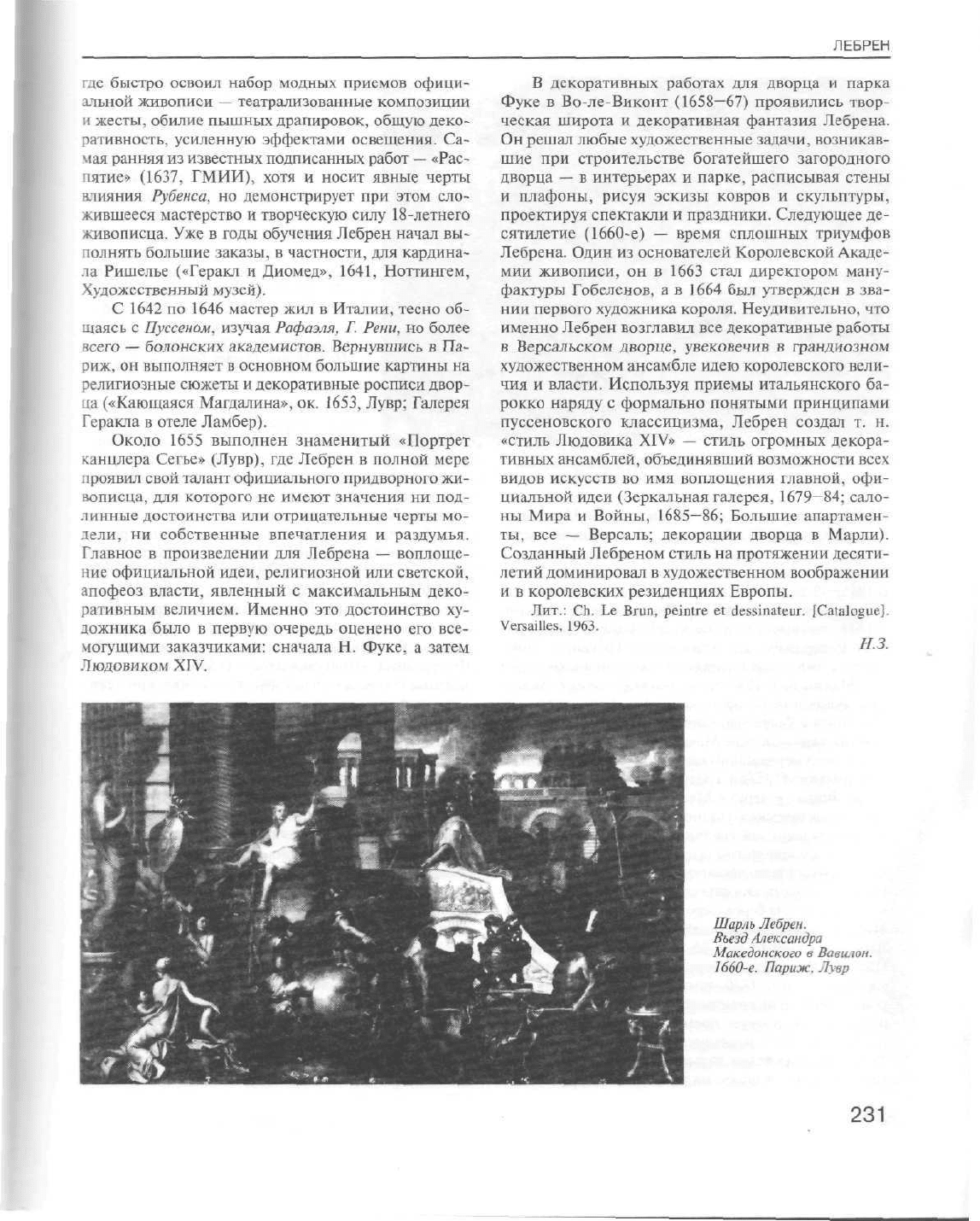

Шарль

Лебрен.

Въезд

Александра

Македонского

в

Вавшон.

1660-е.

Париж,

Лувр

231

ЛЕГА

ЛЕГА,

Сильвестро (Lega, Silvestro). 1826,

Модильяни,

близ

Форли

— 1895,

Флоренция.

Итальянский живо-

писец,

рисовальщик. Тосканская школа. Учился в

Академии

художеств

Флоренции у Э. Полластрини.

В

1845—49

занимался в частных студиях художников

романтической школы Л. Муссини и А. Чизери.

В 1848 принимал участие в революционных собы-

тиях Рисорджименто, сражаясь в Тоскане и Лом-

бардии, был последователем республиканских идей

Дж. Мадзини. В 1850 продолжил обучение в Акаде-

мии

художеств

Флоренции у Дж. Беццуолли, где

сблизился с

Фаттори,

Синьорины,

А. Чечони, соста-

вивших ядро «Скуолы Маккьяйоли». Пытался рабо-

тать в монументальной живописи, расписав церкви

в

Модильяне

(1857)

и Тредоццо (1856). Фреска «Не-

верие Фомы» в церкви Модильяны говорит о влия-

нии

романтических установок Муссини и Чизери.

На

Всеитальянской выставке во Флоренции в 1861,

где впервые совместно выступили члены объедине-

ния

«Скуола Маккьяйоли», показал созданные в кон-

це

1850-х

полотна на сюжеты из событий Рисорджи-

менто — «Засада берсальеров в Ломбардии»

{1859—61,

Милан,

частное собрание), «Генерал Гарибальди в

Варезе в славные дни 26 мая» (1859, Флоренция,

Питти),

«Итальянские берсальеры, ведущие пленных

австрийцев» (ок. 1860, там же) и был удостоен вто-

рой премии. Эти произведения Леги, как и полотна

получившего первую премию Дж. Фаттори, стали

новым словом в итальянском искусстве середины

19 в., предопределив дальнейшее развитие истори-

ческого жанра в опоре на национальную традицию

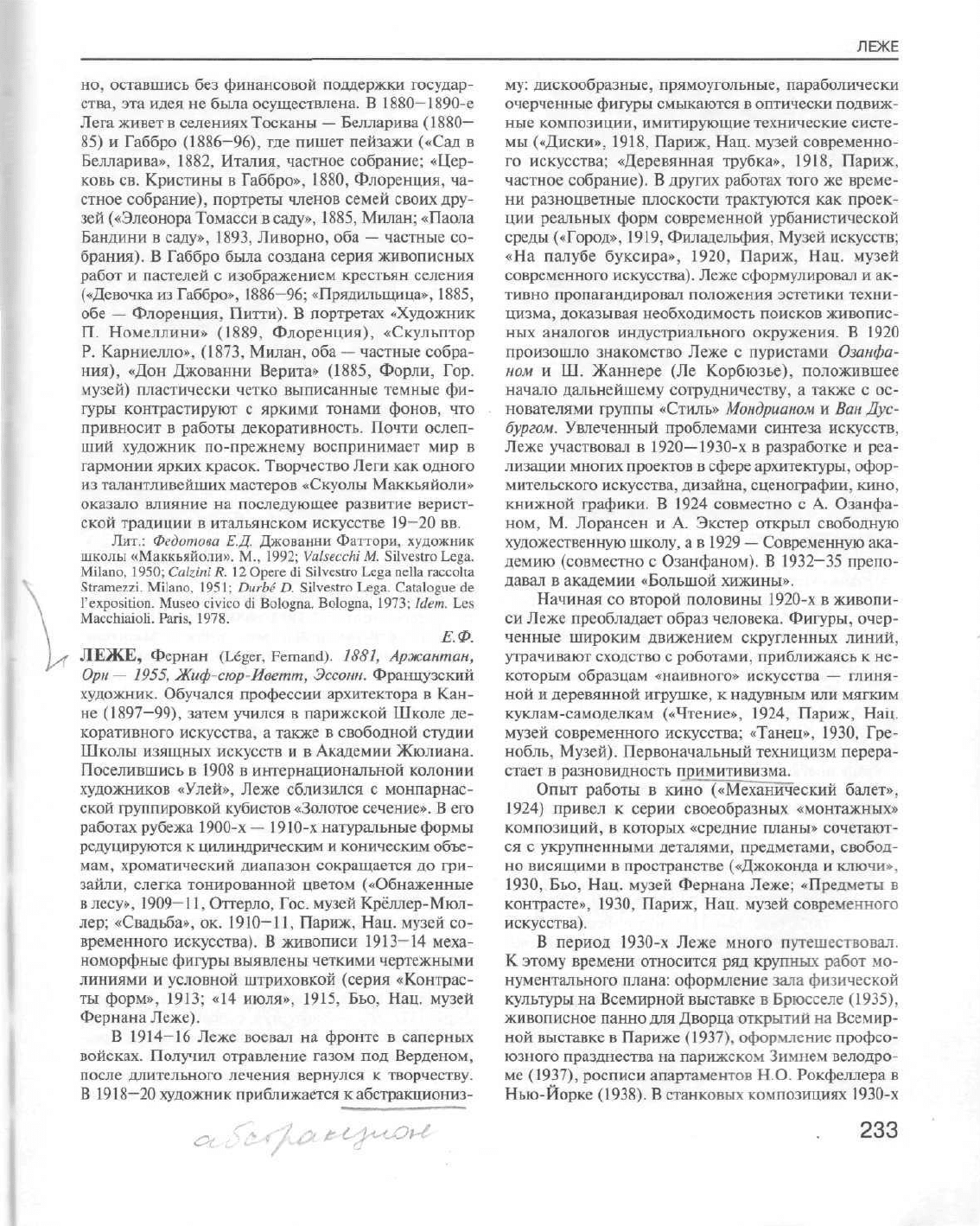

Сильвестро

Лега. После

обеда.

1868. Милан,

Галерея

Брера

веризма. Как и

другие

мастера «Скуолы Маккьяйо-

ли», Лега начинает работать в пленэрной манере жи-

вописи

цветовым пятном, создавая пейзажи, сцены

в

интерьере, портреты. С 1862 вместе с Р. Сернези,

Дж. Аббати, О. Боррани, Т. Синьорини работает на

пленэре в селении Перджентина на

берегу

Арно.

Здесь были написаны картины «Красный зонтик»

(1860-е, Флоренция), «Крестьянская идиллия» (1861,

Флоренция),

«Прогулка в

саду»

(1862, Милан, все —

частные собрания), в которых художника, как и дру-

гих «маккьяйоли», привлекала проблема изображе-

ния

человеческой фигуры в атмосфере света и воз-

духа.

Эту же проблему Лега решает в полотнах

«Беседка» (1864, Милан, Брера), «Партия в крокет»

(1862—67,

Италия, частное собрание), «После

обеда»

(1868, Милан, Брера), «Романтическое чтение» (1870,

Милан,

частное собрание), пластикой ярких красоч-

ных пятен передавая живописность тосканского пей-

зажа. Веристски правдиво, с присущей ранней ита-

льянской

бытовой живописи наивностью, близкой

европейскому бидермейеру, сценки Леги с изобра-

жением интерьеров

{«Пение

скворца», ок. 1867, Фло-

ренция,

Питти; «Женщина в

кухне»,

1870, Тревизо,

частное собрание) повествуют о семейном быте, по-

вседневных занятиях итальянских

буржуа.

С

1870-х

у Леги резко ухудшилось зрение, и он не смог зани-

маться преподаванием, хотя, как и Фаттори, был при-

глашен во флорентийскую Академию

художеств.

В 1875 вместе с О. Боррани, собиравшим работы

«маккьяйоли», Лега попытался создать во Флорен-

ции

на пьяцца Санта Тринита галерею художников,

232

Л

ЕЖЕ

но,

оставшись без финансовой поддержки государ-

ства, эта идея не была осуществлена. В

1880-1890-е

Лега

живет в селениях Тосканы — Белларива (18 80-

85) и Габбро (1886-96), где пишет пейзажи («Сад в

Белларива», 1882, Италия, частное собрание; «Цер-

ковь

св. Кристины в Габбро», 1880, Флоренция, ча-

стное собрание), портреты членов семей своих дру-

зей

(«Элеонора Томасси в

саду»,

1885, Милан; «Паола

Бандини

в

саду»,

1893, Ливорно, оба — частные со-

брания).

В Габбро была создана серия живописных

работ и пастелей с изображением крестьян селения

(«Девочка из Габбро»,

1886—96;

«Прядильщица», 1885,

обе — Флоренция, Питти). В портретах «Художник

П.

Номеллини» (1889, Флоренция), «Скульптор

Р.

Карниелло», (1873, Милан, оба — частные собра-

ния),

«Дон Джованни

Верита»

(1885, Форли, Гор.

музей) пластически четко выписанные темные фи-

гуры

контрастируют с яркими тонами фонов, что

привносит

в работы декоративность. Почти ослеп-

ший

художник по-прежнему воспринимает мир в

гармонии

ярких красок. Творчество Леги как одного

из

талантливейших мастеров «Скуолы Маккьяйоли»

оказало влияние на последующее развитие верист-

ской

традиции в итальянском искусстве

19—20

вв.

Лит.:

Федотова

Е.Д. Джованни Фаттори, художник

школы

«Маккьяйоли». М., 1992;

Valsecchi

M.

Silvestro

Lega.

Milano,

1950;

Calzini

R. 12 Opere di

Silvestro

Lega

nella raccolta

Stramezzi. Milano, 1951;

Durbe

D.

Silvestro

Lega.

Catalogue de

l'exposition. Museo

civico

di Bologna, Bologna, 1973; Idem, Les

Macchiaioli.

Paris, 1978.

Е.Ф.

ЛЕЖЕ,

Фернан (Leger, Fernand). 1881,

Аржантан,

Ори — 1955,

Жиф-сюр-Иветт,

Эссонн.

Французский

художник. Обучался профессии архитектора в Кан-

не

(1897—99), затем учился в парижской Школе де-

коративного искусства, а также в свободной студии

Школы

изящных искусств и в Академии Жюлиана.

Поселившись

в 1908 в интернациональной колонии

художников

«Улей»,

Леже сблизился с монпарнас-

ской

группировкой кубистов «Золотое сечение». В его

работах

рубежа

1900-х—

1910-х

натуральные формы

редуцируются к цилиндрическим и коническим объе-

мам,

хроматический диапазон сокращается до гри-

зайли,

слегка тонированной цветом («Обнаженные

в

лесу»,

1909—11, Оттерло, Гос. музей Крё'ллер-Мюл-

лер;

«Свадьба»,

ок. 1910-11, Париж, Нац. музей со-

временного искусства). В живописи

1913—14

меха-

номорфные

фигуры выявлены четкими чертежными

линиями

и условной штриховкой (серия «Контрас-

ты форм», 1913; «14 июля», 1915, Бьо, Нац. музей

Фернана

Леже).

В

1914—16

Леже воевал на фронте в саперных

войсках. Получил отравление газом под Верденом,

после длительного лечения вернулся к творчеству.

В

1918—20

художник приближается к абстракциониз-

му: дискообразные, прямоугольные, параболически

очерченные фигуры смыкаются в оптически подвиж-

ные

композиции, имитирующие технические систе-

мы

(«Диски», 1918, Париж, Нац. музей современно-

го искусства; «Деревянная трубка», 1918, Париж,

частное собрание). В

других

работах того же време-

ни

разноцветные плоскости трактуются как проек-

ции

реальных форм современной урбанистической

среды

(«Город»,

1919, Филадельфия, Музей искусств;

«На палубе буксира», 1920, Париж, Нац. музей

современного искусства). Леже сформулировал и ак-

тивно

пропагандировал положения эстетики техни-

цизма,

доказывая необходимость поисков живопис-

ных аналогов индустриального окружения. В 1920

произошло

знакомство Леже с пуристами

Озанфа-

ном и Ш. Жаннере (Ле Корбюзье), положившее

начало дальнейшему сотрудничеству, а также с ос-

нователями группы

«Стиль»

Мондрианом

и Ван Дус-

бургом.

Увлеченный проблемами синтеза искусств,

Леже участвовал в

1920—1930-х

в разработке и реа-

лизации

многих проектов в сфере архитектуры, офор-

мительского искусства, дизайна, сценографии,

кино,

книжной

графики. В 1924 совместно с А. Озанфа-

ном,

М. Лорансен и А. Экстер открыл свободную

художественную школу, а в 1929 — Современную ака-

демию (совместно с Озанфаном). В

1932—35

препо-

давал в академии «Большой хижины».

Начиная

со второй половины

1920-х

в живопи-

си

Леже преобладает образ человека. Фигуры, очер-

ченные

широким движением скругленных линий,

утрачивают сходство с роботами, приближаясь к не-

которым образцам «наивного» искусства — глиня-

ной

и деревянной игрушке, к надувным или мягким

куклам-самоделкам («Чтение», 1924, Париж, Нац.

музей современного искусства; «Танец», 1930, Гре-

нобль,

Музей). Первоначальный техницизм перера-

стает в разновидность примитивизма.

Опыт работы в кино («Механический

балет»,

1924) привел к серии своеобразных «монтажных»

композиций,

в которых «средние планы» сочетают-

ся

с укрупненными деталями, предметами, свобод-

но

висящими в пространстве («Джоконда и ключи».

1930, Бьо, Нац. музей Фернана Леже; «Предметы в

контрасте», 1930, Париж, Нац. музей современного

искусства).

В период

1930-х

Леже много путешествовал.

К

этому времени относится ряд крупных работ мо-

нументального плана: оформление зала физической

культуры на Всемирной выставке в Брюсселе (1935),

живописное

панно для Дворца открытий на Всемир-

ной

выставке в Париже (1937), оформление профсо-

юзного празднества на парижском Зимнем велодро-

ме (1937), росписи апартаментов Н.О. Рокфеллера в

Нью-Йорке

(1938). В станковых композициях

1930-х

233

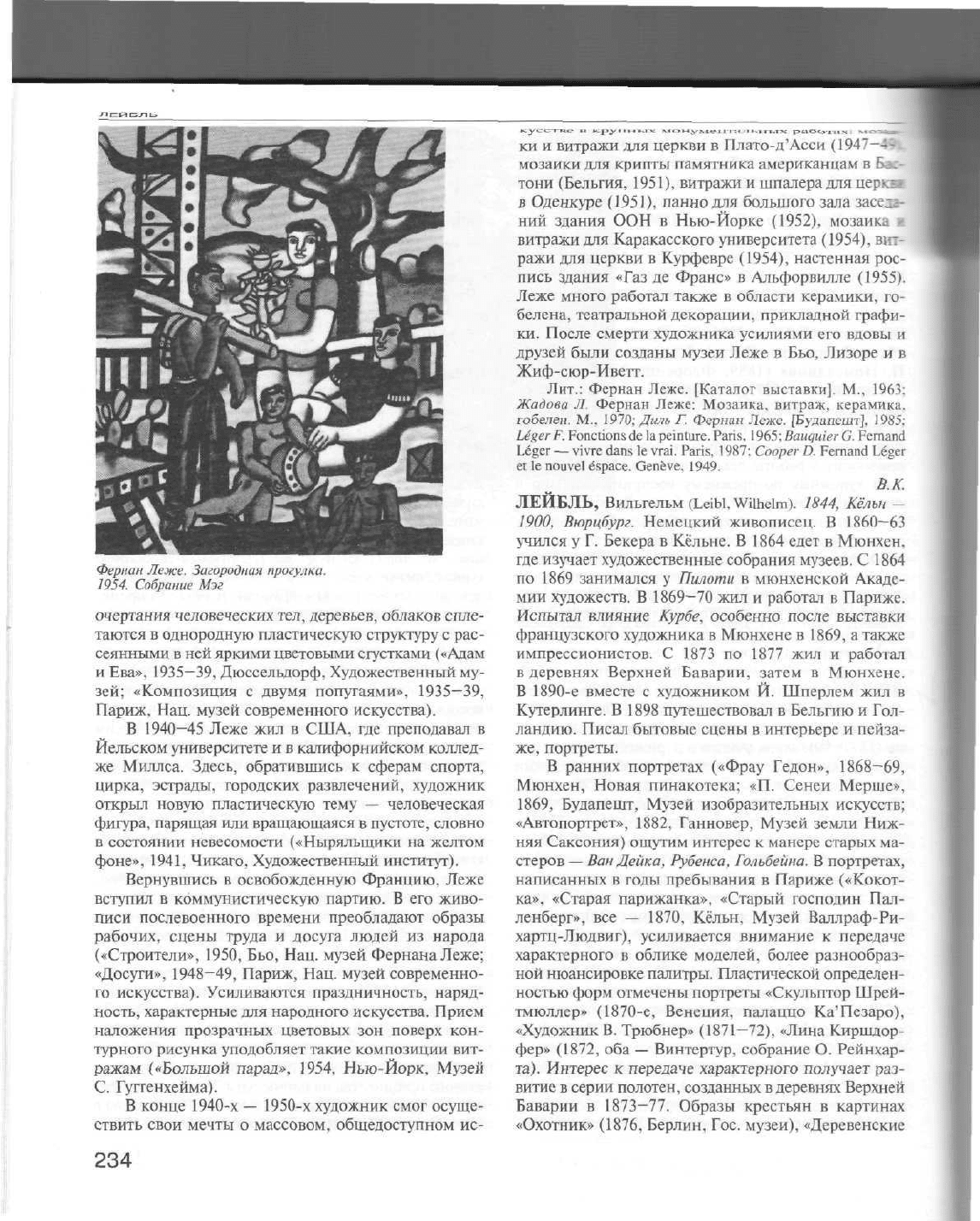

Фернан

Леже.

Загородная

прогулка.

1954.

Собрание

Мэг

очертания

человеческих тел, деревьев, облаков спле-

таются в однородную пластическую структуру с рас-

сеянными

в ней яркими цветовыми сгустками

(«Адам

и

Ева»,

1935—39,

Дюссельдорф. Художественный му-

зей;

«Композиция с двумя попугаями»,

1935—39,

Париж,

Нац. музей современного искусства).

В

1940-45

Леже жил в США, где преподавал в

Йельском

университете и в калифорнийском коллед-

же Миллса. Здесь, обратившись к сферам спорта,

цирка,

эстрады, городских развлечений, художник

открыл новую пластическую тему — человеческая

фигура, парящая или вращающаяся в пустоте, словно

в

состоянии невесомости («Ныряльщики на желтом

фоне», 1941, Чикаго, Художественный институт).

Вернувшись в освобожденную Францию, Леже

вступил в коммунистическую партию. В его живо-

писи

послевоенного времени преобладают образы

рабочих, сцены

труда

и досуга людей из народа

(«Строители», 1950, Бьо, Нац. музей Фернана Леже;

«Досуги»,

1948—49.

Париж, Нац. музей современно-

го искусства). Усиливаются праздничность, наряд-

ность,

характерные для народного искусства. Прием

наложения

прозрачных цветовых зон поверх кон-

турного рисунка уподобляет такие композиции вит-

ражам («Большой парад», 1954. Нью-Йорк, Музей

С.

Гуггенхейма).

В конце

1940-х

—

1950-х

художник смог осуще-

ствить свои мечты о массовом, общедоступном ис-

ки

и витражи для церкви в Плато-д'Асси (1947—--

мозаики

для крипты памятника американцам в h^z-

тони

(Бельгия, 1951), витражи и шпалера для церкв*

в

Оденкуре (1951), панно для большого зала засеог-

ний

здания ООН в Нью-Йорке (1952), мозаика к

витражи для Каракасского университета (1954), вня

ражи для церкви в Курфевре (1954), настенная рос-

пись

здания

«Газ

де Франс» в Альфорвилле (1955).

Леже много работал также в области керамики, го-

белена, театральной декорации, прикладной графи-

ки.

После смерти художника усилиями его вдовы и

друзей были созданы музеи Леже в Бьо, Лизоре и в

Жиф-сюр-Иветт.

Лит.: Фернан Леже. [Каталог выставки]. М., 1963;

Жадона

Л. Фернан Леже: Мозаика, витраж, керамика,

гобелен. М., 1970; Диль Г. Фернан Леже. [Будапешт], 1985:

Leger

F,

Fonctions de la pcinture. Paris,

1965;

BauquierG.

Fernand

Leger —

vivre

dans le vrai. Paris, 1987:

Cooper

D. Fernand Leger

et

le nouvel espace. Geneve, 1949.

B.K.

ЛЕЙБЛЬ,

Вильгельм (Leibl, Wilhelm). 1844,

Кёльн

—

1900,

Вюрцбург.

Немецкий живописец. В

1860—63

учился у Г. Бекера в Кёльне. В 1864 едет в Мюнхен.

где изучает художественные собрания музеев. С 1864

по

1869 занимался у Пилоты в мюнхенской Акаде-

мии

художеств. В

1869—70

жил и работал в Париже.

Испытал

влияние

Курбе,

особенно после выставки

французского художника в Мюнхене в 1869, а также

импрессионистов.

С 1873 по 1877 жил и работал

в

деревнях Верхней Баварии, затем в Мюнхене.

В

1890-е

вместе с художником Й. Шперлем жил в

Кутерлинге. В 1898 путешествовал в Бельгию и Гол-

ландию. Писал бытовые сцены в интерьере и пейза-

же, портреты.

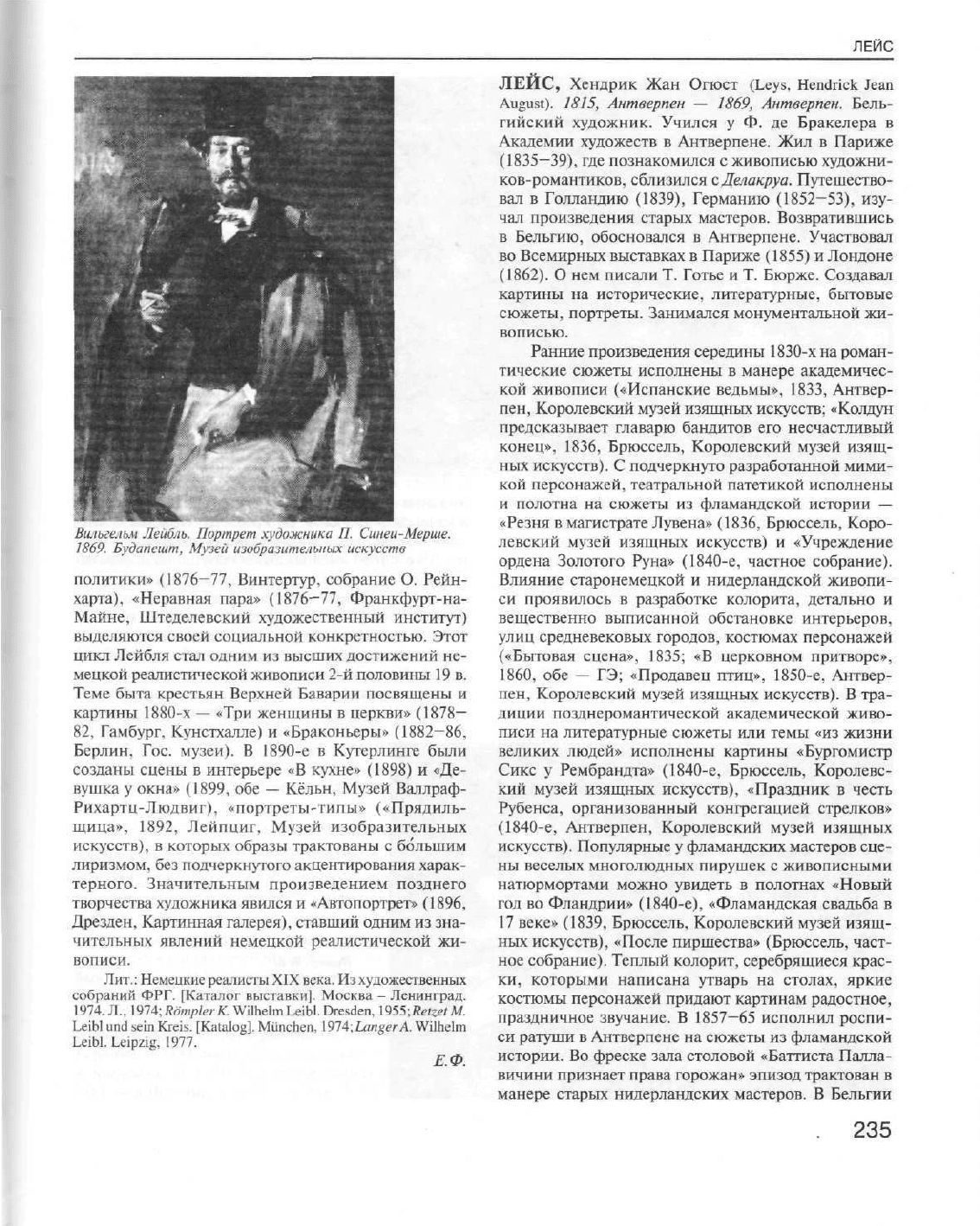

В ранних портретах («Фрау Гедон»,

1868—69,

Мюнхен, Новая пинакотека; «П. Сеней Мерше»,

1869, Будапешт, Музей изобразительных искусств;

«Автопортрет», 1882, Ганновер, Музей земли Ниж-

няя

Саксония) ощутим интерес к манере старых ма-

стеров — Ван Дейка,

Рубенса,

Гольбейна.

В портретах,

написанных

в годы пребывания в Париже («Кокот-

ка», «Старая парижанка», «Старый господин Пал-

ленберг», все — 1870, Кёльн, Музей Валлраф-Ри-

хартц-Людвиг), усиливается внимание к передаче

характерного в облике моделей, более разнообраз-

ной

нюансировке палитры. Пластической определен-

ностью форм отмечены портреты «Скульптор Шрей-

тмюллер» (1870-е, Венеция, палаццо Ка'Пезаро),

«Художник В. Трюбнер» (1871—72), «Лина Киршдор-

фер» (1872, оба — Винтертур, собрание О. Рейнхар-

та).

Интерес к передаче характерного получает раз-

витие в серии полотен, созданных в деревнях Верхней

Баварии

в

1873-77.

Образы крестьян в картинах

«Охотник» (1876, Берлин, Гос. музеи), «Деревенские

234

ЛЕЙС

Вилыедьм

Леппль.

Портрет

художника

П.

Синеи-Мерше.

1869. Будапешт, Музей

изобразительных

искусств

политики»

(1876—77,

Винтертур, собрание О. Рейн-

харта), «Неравная пара»

{1876—77,

Франкфурт-на-

Майне,

Штеделевский художественный институт)

выделяются своей социальной конкретностью. Этот

цикл

Лейбля стал одним из высших достижений не-

мецкой

реалистической живописи 2-й половины 19 в.

Теме быта крестьян Верхней Баварии посвящены и

картины

1880-х

— «Три женщины в церкви» (1878—

82,

Гамбург,

Кунстхалле) и «Браконьеры»

(1882—86,

Берлин,

Гос. музеи). В

1890-е

в Кутерлинге были

созданы сцены в интерьере «В

кухне»

(1898)

и «Де-

вушка у окна» (1899, обе — Кёльн, Музей Валлраф-

Рихартц-Людвиг), «портреты-типы» («Прядиль-

щица», 1892, Лейпциг, Музей изобразительных

искусств), в которых образы трактованы с большим

лиризмом, без подчеркнутого акцентирования харак-

терного. Значительным произведением позднего

творчества художника явился и

«Автопортрет»

(1896,

Дрезден, Картинная галерея), ставший одним из зна-

чительных явлений немецкой реалистической жи-

вописи.

Лит.: Немецкие реалисты XIX века. Из художественных

собраний

ФРГ. [Каталог выставки]. Москва - Ленинград.

1974. Л.,

1974;RompierК.

WiihelmLeibl. Dresden,

l955;Ret

z

et

M.

Leibl undseinKreis. [Katalog].Mlinchen,

\974;LangerA.

Wilhelm

Leibl. Leipzig, 1977.

Е.Ф.

ЛЕЙС,

Хендрик Жан Огюст

(Leys,

Hendrick Jean

August).

1815,

Антверпен

— 1869,

Антверпен.

Бель-

гийский

художник. Учился у Ф. де Бракелера в

Академии

художеств

в Антверпене. Жил в Париже

(1835—39), где познакомился с живописью художни-

ков-романтиков, сблизился с

Делакруа.

Путешество-

вал в Голландию (1839), Германию (1852—53), изу-

чал произведения старых мастеров. Возвратившись

в

Бельгию, обосновался в Антверпене. Участвовал

во Всемирных выставках в Париже

(1855)

и Лондоне

(1862). О нем писали Т. Готье и Т. Бюрже. Создавал

картины на исторические, литературные, бытовые

сюжеты, портреты. Занимался монументальной жи-

вописью.

Ранние

произведения середины

1830-х

на роман-

тические сюжеты исполнены в манере академичес-

кой

живописи («Испанские ведьмы», 1833, Антвер-

пен,

Королевский музей изящных искусств; «Колдун

предсказывает главарю бандитов его несчастливый

конец», 1836, Брюссель, Королевский музей изящ-

ных искусств). С подчеркнуто разработанной мими-

кой

персонажей, театральной патетикой исполнены

и

полотна на сюжеты из фламандской истории —

«Резня в магистрате

Лувена»

(1836, Брюссель, Коро-

левский музей изящных искусств) и

«Учреждение

ордена Золотого Руна»

(1840-е,

частное собрание).

Влияние старонемецкой и нидерландской живопи-

си

проявилось в разработке колорита, детально и

вещественно выписанной обстановке интерьеров,

улиц средневековых городов, костюмах персонажей

(«Бытовая сцена», 1835; «В церковном притворе»,

1860, обе — ГЭ; «Продавец птиц»,

1850-е,

Антвер-

пен,

Королевский музей изящных искусств). В тра-

диции позднеромантической академической живо-

писи

на литературные сюжеты или темы «из жизни

великих

людей»

исполнены картины «Бургомистр

Сикс

у Рембрандта»

(1840-е,

Брюссель, Королевс-

кий

музей изящных искусств), «Праздник в честь

Рубенса, организованный конгрегацией стрелков»

(1840-е,

Антверпен, Королевский музей изящных

искусств). Популярные у фламандских мастеров сце-

ны

веселых многолюдных пирушек с живописными

натюрмортами можно увидеть в полотнах «Новый

год во Фландрии» (1840-е), «Фламандская свадьба в

17

веке»

(1839, Брюссель, Королевский музей изящ-

ных искусств), «После пиршества» (Брюссель, част-

ное собрание). Теплый колорит, серебрящиеся крас-

ки,

которыми написана утварь на столах, яркие

костюмы персонажей придают картинам радостное,

праздничное звучание. В

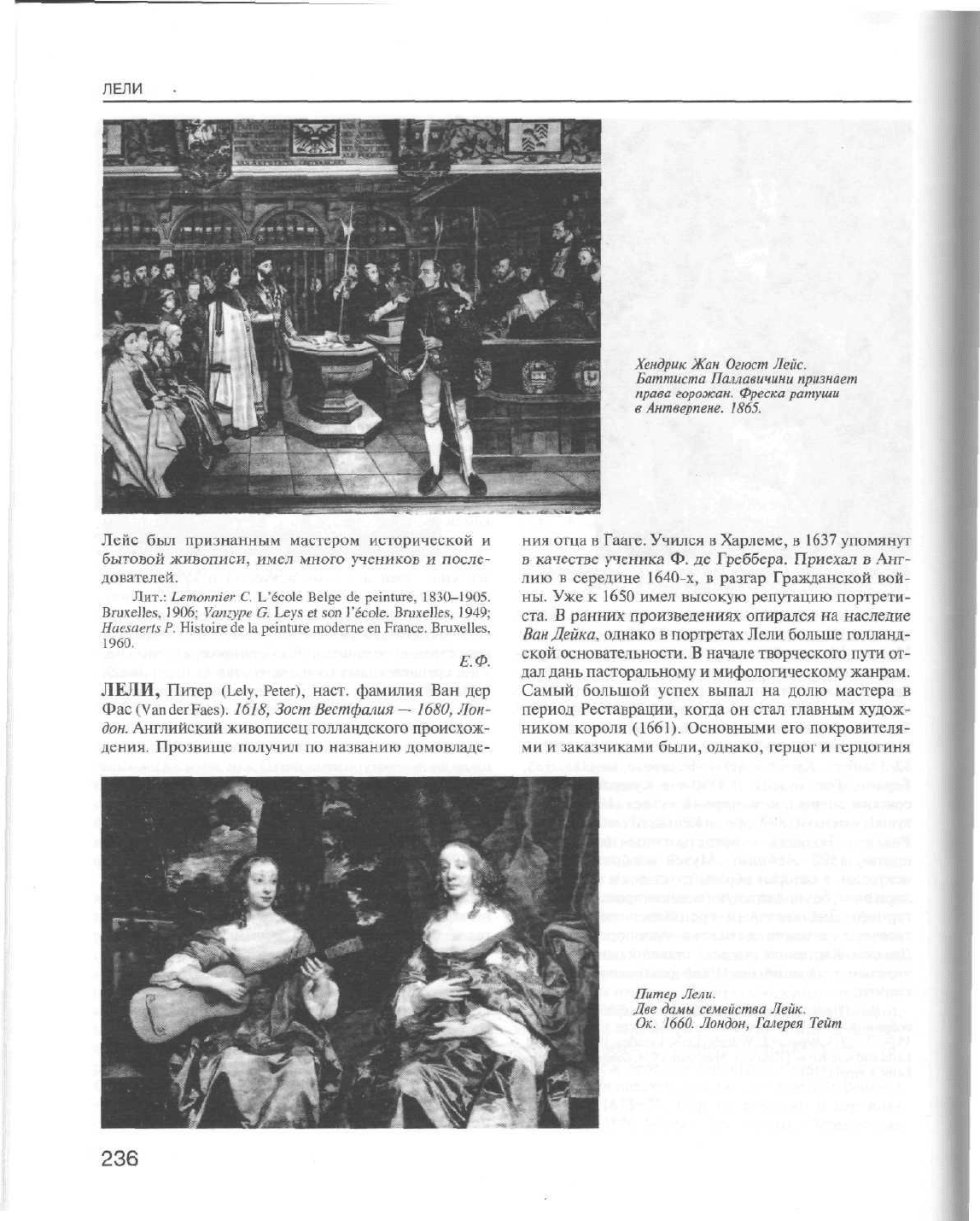

1857—65

исполнил роспи-

си

ратуши в Антверпене на сюжеты из фламандской

истории. Во фреске зала столовой «Баттиста Палла-

вичини

признает права горожан» эпизод трактован в

манере старых нидерландских мастеров. В Бельгии

235

ЛЕЛИ

Лейс был признанным мастером исторической и

бытовой живописи, имел много учеников и после-

дователей.

Лит.:

Lemonnier

С.

L'ecole

Beige de

peinture.

1830-1905.

Bruxelles,

1906;

Vanzype

G.

Leys

et son l'ecole.

Bruxelles,

1949;

Haesaerts

P.

Histoire

de la

peinture

moderne

en

France.

Bruxelles,

I960.

Е.Ф.

ЛЕЛИ,

Питер

(Lely,

Peter), наст, фамилия Ван дер

<I>ac(VanderFaes). 1618,

Зост

Вестфалия—

1680, Лон-

дон. Английский живописец голландского происхож-

дения.

Прозвище получил по названию домовладе-

Хендрик

Жан

Огюст

Лейс.

Баттиста

Палпавичини

признает

права

горожан.

Фреска

ратуши

в

Антверпене.

1865.

ния

отца в Гааге. Учился в Харлеме, в 1637 упомянут

в

качестве ученика Ф. де Греббера. Приехал в Анг-

лию в середине

1640-х,

в разгар Гражданской вой-

ны.

Уже к 16S0 имел высокую репутацию портрети-

ста. В ранних произведениях опирался на наследие

Ван Дейка, однако в портретах Лели больше голланд-

ской

основательности. В начале творческого пути от-

дал дань пасторальному и мифологическому жанрам.

Самый большой

успех

выпал на долю мастера в

период Реставрации, когда он стал главным

худож-

ником

короля (1661). Основными его покровителя-

ми

и заказчиками были, однако, герцог и герцогиня

Питер

Лели.

Две

дамы

семейства

Лейк.

Ок.

1660.

Лондон, Галерея

Тейт

236

ЛЕНБАХ

Йоркские.

Портреты Лели являются отражением ат-

мосферы

фривольности, чувственности, первостепен-

ной

заботы об изящных манерах и моде, царившей

при

дворе Карла П. В первую очередь это касается

женских моделей. Требования заказчиц, стремивших-

ся

походить на очередную фаворитку короля, дела-

ют их изображения похожими

друг

на

друга,

часто

лишая

выраженной индивидуальности. На его хол-

стах

первые красавицы королевства, крупные, рых-

лые,

несколько сонные дамы, утопают в атласных

шелковых

одеждах,

написанных по-барочному мощ-

но,

блестящей, чрезвычайно подвижной кистью ма-

стера. Обладая незаурядным даром колориста, Лели

был подлинным виртуозом в передаче роскошных

платьев, драпировок, драгоценностей и

других

дета-

лей антуража. Это превращает портреты его кисти в

род декоративной живописи. Написанные сериями,

они

были главным образом предназначены для шпа-

лерной

развески в качестве украшений роскошных

дворцовых интерьеров. Несколько более индивидуа-

лизированы

мужские портреты, выполненные мас-

тером. В некоторых он достиг известной глубины

характеристики. Лели всегда был преуспевающим

художником и человеком. В 1680 он получил ры-

царское

звание. Кроме живописи увлекался коллек-

ционированием

и составил одно из лучших в 17 в.

собраний

рисунков старых мастеров. Основные

произв.:

«Художник и его семья» (ок. 1658, Лондон,

Институт Курто); серия «Виндзорские красавицы»

(1662—65, Хемптон-Корт); серия

«Адмиралы»

(1665—

67, Гринвич, Нац. морской музей);

«Две

дамы се-

мейства Лейк» (ок. 1660, Лондон, Галерея Тейт);

«Портрет герцога и герцогини Йоркских» (1660-е,

Лондон,

Нац. портретная галерея); «Портрет

Ф.М.

ван Хелмонта» (ок. 1671, Лондон, Нац. гале-

рея);

«Портрет Барбары Фицрой» (ок. 1672, Йорк,

Гор.

художественная галерея); «Портрет герцога Бэ-

кингемского» (ок. 1680, Лондон, Нац. портретная га-

лерея).

Лит.:

Beckett

R.B.

Peter

Lely.

London, 1951.

Т.

В.

ЛЕНБАХ,

Франц фон (Lenbach, Franz von). 1836, Шро-

бенхаузен,

Верхняя

Бавария — 1904, Мюнхен. Немец-

кий

живописец. В

1857-59

занимался у

Пилоты

в

мюнхенской Академии

художеств.

В 1858 вместе с

Пилоти

посетил Италию. Изучал произведения ста-

рых мастеров в галереях Мюнхена и Италии. В 1859

был в Париже. В

1860—61

преподавал в Художествен-

ной

школе в Веймаре. Был в Риме (1864), Флорен-

ции

(1865), Мадриде

(1867)

как стипендиат А.Ф. фон

Шака.

С 1868 по 1874 работал в Мюнхене, Вене,

Берлине.

С 1872 имел собственные мастерские в Вене

и

Мюнхене. В

1875—76

путешествовал в Египет, в

1881 - в Лондон, в 1883 — в Рим. В

1887-90

зани-

мался проектом создания Дома-музея Ленбаха в

Мюнхене (ныне там расположена Гор. галерея). Ра-

ботал преимущественно как портретист.

Во время посещения вместе с К. Пилоти Ита-

лии

начал писать пейзажи в манере живописи цве-

товым пятном

(«Арка

Тита в Риме», Мюнхен, Гор.

галерея в Доме Ленбаха). Пленэрные опыты Ленба-

ха

1850—1860-х

близки поискам многих мастеров

середины 19 в. и характеризовали доимпрессионис-

тическую стадию европейской пленэрной живопи-

си.

В окрестностях Шробенхаузена были созданы

картины

«Жатва в Шробенхаузене» (1855, Винтертур,

частное собрание), «Красный зонтик» (1860, Гамбург,

Кунстхалле), «Итальянские

дети»

(1859, Веймар, Гос.

художественные собрания). Пятнами ярких цветов

зеленого, белого, желтого, красного передает

худож-

ник

распределение света и тени в пейзажах, пласти-

ческую определенность фигур в пленэре. В подоб-

ной

манере исполнены и серии пейзажей во время

путешествий по Испании

(«Альгамбра

в Гранаде»,

1868, Мюнхен, Новая пинакотека) и Египту («Инте-

рьер дворца в Каире», 1876, Мюнхен, Гор. галерея в

Доме Ленбаха).

Однако

в историю искусства Ленбах вошел как

портретист. Ранние произведения («Мать художни-

ка

Элизабет фон

Ленбах»,

1850; «Слепой старик с

ребенком», 1854; оба — Мюнхен, Гор. галерея в Доме

Ленбаха) искренни в раскрытии внутреннего мира

человека, безыскусны в композиционном решении.

В

«Автопортрете

в шляпе и

очках»

(1866, Мюнхен,

Новая

пинакотека) присутствует элемент некоторо-

го эпатажа. В строго фронтальном расположении

фигуры, пристальном прямом взгляде, обращенном

к

зрителю, костюме сквозит желание показать жизнь

и

ремесло художника без прикрас. В совершенно

иной

манере решены портреты

«Людвиг

\ Баварский»

(1866, Мюнхен, Новая пинакотека), «А. Ф. фон Шак»

(1870, Мюнхен, Галерея

Шака),

«Р.

Вагнер»

(1872,

Мюнхен,

Фонд Вагнера), «В. Буш» (1870-е, Дрезден,

Картинная

галерея; ГЭ). Склонный к свободной

импровизации,

художник привносит в них некото-

рую внешнюю театральность, но в основе создавае-

мых им образов всегда лежит глубокое реалистичес-

кое

постижение внутреннего мира человека. Среди

женских образов в галерее портретов Ленбаха глав-

ным

образом изображения близких людей — «Жена

художника Лоло фон

Ленбах»

(1902, ГЭ),

«Дочь

Ма-

рион

Ленбах»

(там же), «Габриэла

Ленбах»

(1898,

ГМИИ),

«Портрет с фрау Ленбах и дочерьми» (1903,

Мюнхен,

Гор. галерея в Доме Ленбаха). Портреты

исполнены

в характерной манере художника — ши-

роким

спокойным мазком, плавно и свободно мо-

делирующим форму. С искренней теплотой в них

раскрыты нюансы человеческих характеров, тонко

237

ЛЕНЕН

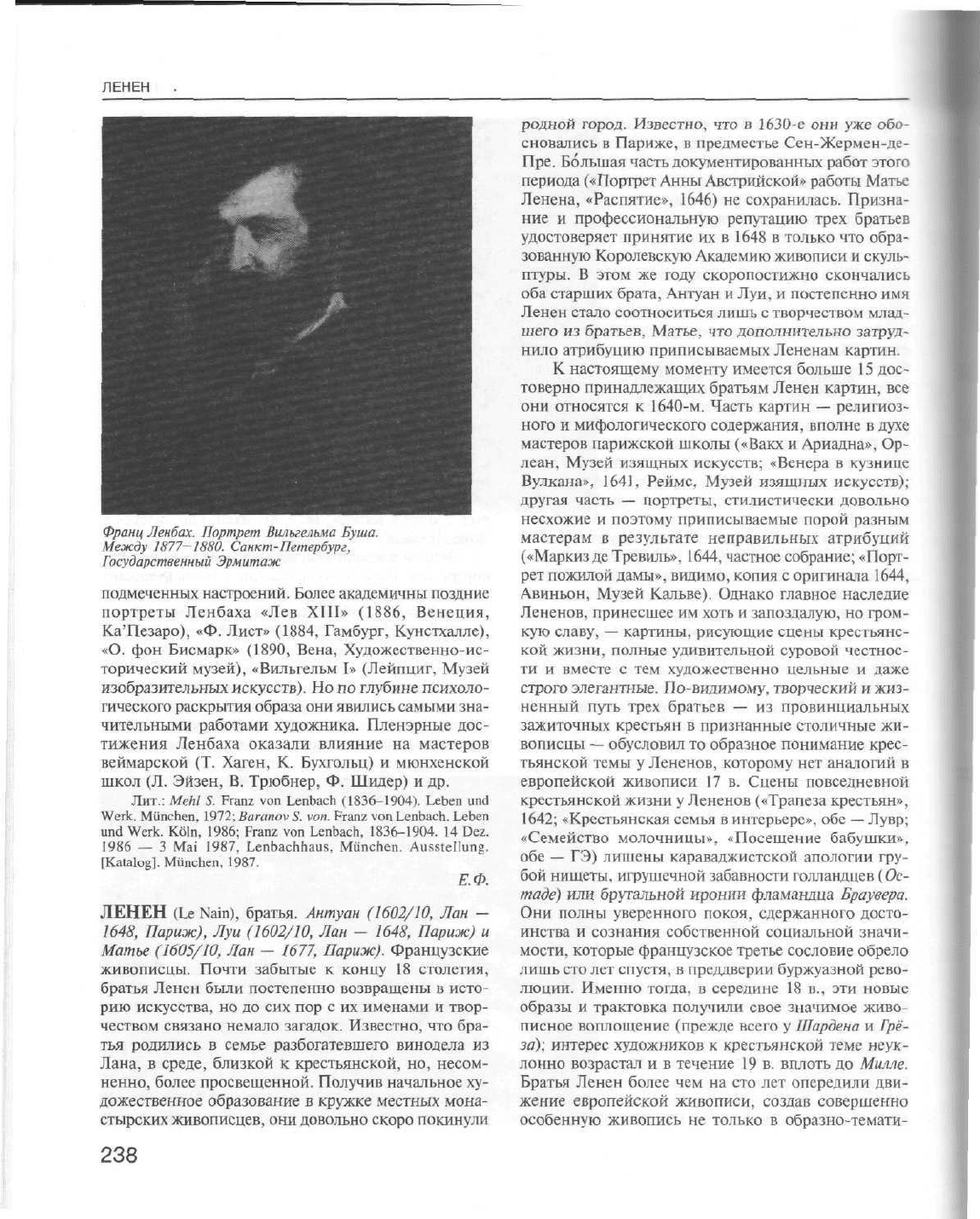

Франц

Ленбах.

Портрет

Вильгельма

Буша.

Между

1877—1880.

Санкт-Петербург,

Государственный

Эрмитаж

подмеченных настроений. Более академичны поздние

портреты Ленбаха

«Лев

ХНЬ (1886, Венеция,

Ка'Пезаро),

«Ф.

Лист»

(1884, Гамбург, Кунстхалле),

«О. фон Бисмарк» (1890, Вена, Художественно-ис-

торический музей), «Вильгельм I» (Лейпциг, Музей

изобразительных искусств). Но по глубине психоло-

гического раскрытия образа они явились самыми зна-

чительными работами художника. Пленэрные дос-

тижения Ленбаха оказали влияние на мастеров

веймарской (Т. Хаген, К. Бухгольц) и мюнхенской

школ (Л. Эйзен, В. Трюбнер, Ф. Шидер) и др.

Лит.: МеМ 5. Franz von Lenbach (1836-1904). Leben und

Werk.

Munchen, 1972;

Baranov

S. von. Franz von Lenbach. Leben

und

Werk.

Koln, 1986; Franz von Lenbach,

1836-1904.

14 Dez.

1986 — 3 Mai 1987, Lenbachhaus, Munchen.

Ausstellung.

[Katalog]. Munchen, 1987.

Е.Ф.

ЛЕНЕН

(Le

Nain),

братья.

Антуан

(1602/10,

Лан —

1648, Париж), Луи

(1602/10,

Лан - 1648,

Париж)

и

Матье

(1605/10,

Лан — 1677, Париж). Французские

живописцы. Почти забытые к концу 18 столетия,

братья Ленен были постепенно возвращены в исто-

рию искусства, но до сих пор с их именами и твор-

чеством связано немало загадок. Известно, что бра-

тья родились в семье разбогатевшего винодела из

Лана, в среде, близкой к крестьянской, но, несом-

ненно,

более просвещенной. Получив начальное ху-

дожественное образование в кружке местных мона-

стырских живописцев, они довольно скоро покинули

родной город. Известно, что в

1630-е

они уже обо-

сновались в Париже, в предместье Сен-Жермен-де-

Пре.

Большая часть документирован ных работ этого

периода («Портрет Анны Австрийской» работы Матье

Ленена, «Распятие», 1646) не сохранилась. Призна-

ние

и профессиональную репутацию

трех

братьев

удостоверяет принятие их в 1648 в только что обра-

зованную Королевскую Академию живописи и скуль-

птуры. В этом же

году

скоропостижно скончались

оба старших брата, Антуан и Луи, и постепенно имя

Ленен стало соотноситься лишь с творчеством млад-

шего из братьев, Матье, что дополнительно затруд-

нило

атрибуцию приписываемых Лененам картин.

К

настоящему моменту имеется больше 15 дос-

товерно принадлежащих братьям Ленен картин, все

они

относятся к

1640-м.

Часть картин — религиоз-

ного и мифологического содержания, вполне в

духе

мастеров парижской школы

(«Вакх

и Ариадна», Ор-

леан, Музей изящных искусств; «Венера в кузнице

Вулкана», 1641, Реймс, Музей изящных искусств);

другая часть — портреты, стилистически довольно

несхожие и поэтому приписываемые порой разным

мастерам в результате неправильных атрибуций

(«Маркиз де Тревиль», 1644, частное собрание; «Порт-

рет пожилой дамы», видимо, копия с оригинала 1644,

Авиньон, Музей Кальве). Однако главное наследие

Лененов, принесшее им

хоть

и запоздалую, но гром-

кую славу, — картины, рисующие сцены крестьянс-

кой

жизни, полные удивительной суровой честнос-

ти и вместе с тем художественно цельные и даже

строго элегантные. По-видимому, творческий и жиз-

ненный

путь

трех

братьев — из провинциальных

зажиточных крестьян в признанные столичные жи-

вописцы — обусловил то образное понимание крес-

тьянской

темы у Лененов, которому нет аналогий в

европейской живописи 17 в. Сцены повседневной

крестьянской жизни у Лененов («Трапеза крестьян»,

1642; «Крестьянская семья в интерьере», обе — Лувр;

«Семейство молочницы», «Посещение бабушки»,

обе — ГЭ) лишены караваджистской апологии гру-

бой нищеты, игрушечной забавности голландцев (0с-

таде)

или брутальной иронии фламандца

Браувера.

Они

полны уверенного покоя, сдержанного досто-

инства и сознания собственной социальной значи-

мости, которые французское третье сословие обрело

лишь сто лет спустя, в преддверии буржуазной рево-

люции. Именно

тогда,

в середине 18 в., эти новые

образы и трактовка получили свое значимое живо-

писное

воплощение (прежде всего у

Шардена

и Грё-

за);

интерес художников к крестьянской теме неук-

лонно

возрастал и в течение 19 в. вплоть до Милле.

Братья Ленен более чем на сто лет опередили дви-

жение европейской живописи, создав совершенно

особенную живопись не только в образно-те мати-

238

ЛЕОНАРДО

ДА

ВИНЧИ

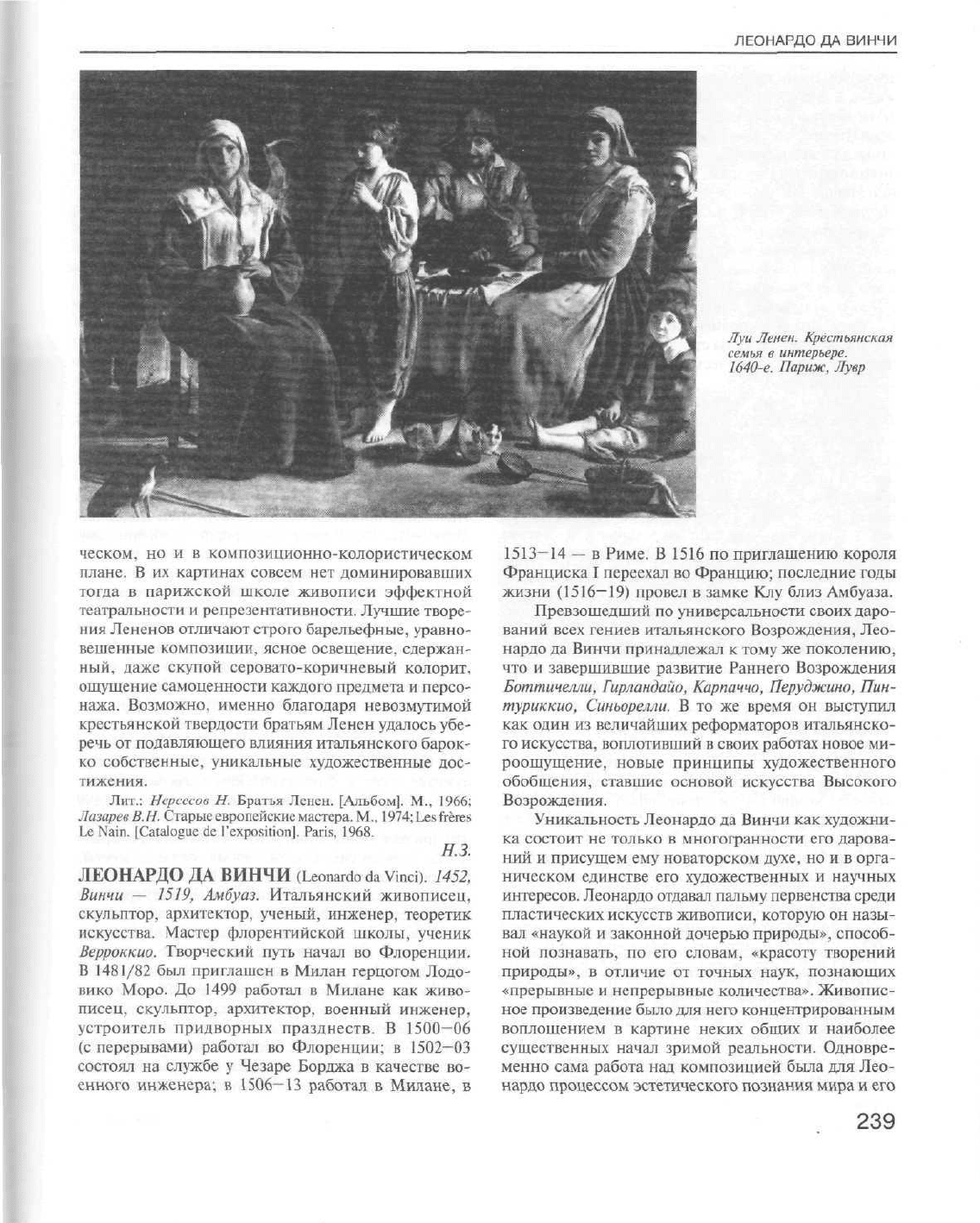

Луи Ценен.

Крестьянская

семья

в

интерьере.

1640-е.

Париж,

Лувр

ческом,

но и в композиционно-колористическом

плане.

В их картинах совсем нет доминировавших

тогда

в парижской школе живописи эффектной

театральности и репрезентативности. Лучшие творе-

ния

Лененов отличают строго барельефные, уравно-

вешенные

композиции, ясное освещение, сдержан-

ный,

даже

скупой серовато-коричневый колорит,

ощущение самоценности каждого предмета и персо-

нажа. Возможно, именно благодаря невозмутимой

крестьянской

твердости братьям Ленен удалось убе-

речь от подавляющего влияния итальянского барок-

ко

собственные, уникальные художественные дос-

тижения.

Лит.:

Нерсесов

Н. Братья Ленен. [Альбом]. М., 1966;

Лазарев

В.

Н.

Старые европейские мастера. М., 1974; Les

freres

Le

Nain.

[Catalogue de l'expositionj. Paris, 1968.

H.3.

ЛЕОНАРДО

ДА ВИНЧИ (Leonardo da

Vinci)

1452,

Винчи

— 1519,

Амбуаз.

Итальянский живописец,

скульптор, архитектор, ученый, инженер, теоретик

искусства. Мастер флорентийской школы, ученик

Верроккио.

Творческий путь начал во Флоренции.

В

1481/82

был приглашен в Милан герцогом Лодо-

вико

Моро. До 1499 работал в Милане как живо-

писец,

скульптор, архитектор, военный инженер,

устроитель придворных празднеств. В

1500—06

(с

перерывами) работал во Флоренции; в

1502—03

состоял на

службе

у Чезаре Борджа в качестве во-

енного

инженера; в

1506—13

работал в Милане, в

1513-14

— в Риме. В 1516 по приглашению короля

Франциска

I переехал во Францию; последние годы

жизни

(1516—19)

провел в замке Клу близ

Амбуаза.

Превзошедший

по универсальности своих даро-

ваний

всех гениев итальянского Возрождения, Лео-

нардо да Винчи принадлежал к тому же поколению,

что и завершившие развитие Раннего Возрождения

Боттичелли,

Гирландайо,

Карпаччо,

Перуджино,

Пин-

туриккио,

Синьорелли.

В то же время он выступил

как

один из величайших реформаторов итальянско-

го искусства, воплотивший в своих работах новое ми-

роощущение, новые принципы художественного

обобщения,

ставшие основой искусства Высокого

Возрождения.

Уникальность Леонардо да Винчи как художни-

ка

состоит не только в многогранности его дарова-

ний

и присущем ему новаторском

духе,

но и в орга-

ническом

единстве его художественных и научных

интересов.

Леонардо отдавал пальму первенства среди

пластических искусств живописи, которую он назы-

вал «наукой и законной дочерью природы», способ-

ной

познавать, по его словам, «красоту творений

природы», в отличие от точных наук, познающих

«прерывные и непрерывные количества». Живопис-

ное

произведение было для него концентрированным

воплощением

в картине неких общих и наиболее

существенных начал зримой реальности. Одновре-

менно

сама работа над композицией была для Лео-

нардо процессом эстетического познания мира и его

239

ЛЕОНАРДО

ДА

ВИНЧИ

теоретического исследования, находившего продол-

жение в его обширных научных трактатах. Отсюда

то необычно большое

даже

для художника Возрож-

дения

место, которое отводилось у него уточнению

замысла в композиционных набросках, натурным и

анатомическим штудиям, поискам жестов и движе-

ний,

наиболее полно выражающих

чувства,

и т. п.

Процесс

работы над каждой композицией был на-

столько длительным, а творческое время Леонардо

так

часто делилось

между

его художественными про-

изведениями,

научными и техническими изыскани-

ями,

что его живописное наследие насчитывает все-

го около полутора десятков работ (включая

неоконченные

и выполненные вместе с учениками).

Но

эти немногие работы стали отправной точкой для

формирования

эстетических принципов Высокого

Возрождения.

В становлении творческого облика Леонардо да

Винчи

важное место занимает первый флорентийс-

кий

период (ок.

1470—80),

когда в его немногочис-

ленных работах формируются черты нового

худо-

жественного стиля, отмеченного стремлением к

обобщенности,

немногословию, сосредоточенности

на

образе человека, новой степенью полноты обра-

зов;

важную роль начинает играть светотень, мягко

моделирующая формы и объединяющая их с про-

странственной средой. Эти черты, наметившиеся в

фигуре ангела в «Крещении

Христа»

Верроккио (ок.

1470, Флоренция, Уффици), «Благовещении» (ок.

1474, там же) обретают более полное выражение в

работах конца 1470 — начала

1480-х.

В «Мадонне с

цветком» (т. н. «Мадонне Бенуа», ок. 1478, ГЭ) Лео-

нардо отказывается от свойственной его современ-

никам

детализации, сосредоточив все внимание на

Богоматери и младенце, соединив в изображенном

моменте естественность проявления

чувства

и тор-

жественную серьезность. Подготовительные рисун-

ки

Леонардо

дают

возможность проследить поиски

наиболее компактной и гармоничной композицион-

ной

формулы, когда фигуры как бы вписываются в

незримую арку, повторяющую очертания картины.

Еще

более решительный

отход

от традиций Ран-

него Возрождения демонстрирует неоконченное, ос-

тавшееся на стадии золотисто-коричневого подма-

левка «Поклонение

волхвов»

(1481—82,

Флоренция,

Уффици),

построенное на контрасте драматическо-

го волнения, пронизывающего слитую воедино боль-

шими

массами света и теней толпу, странный пейзаж

с

руинами, ожесточенно сражающимися всадника-

ми,

и благоговейной тишины, объединяющей Ма-

донну и волхвов.

Исследование патетики чувств, выраженной в

пластике человеческого тела, нашедшее выражение

в

подготовительных рисунках к «Поклонению волх-

вов», определило и решение неоконченной компо-

зиции

«Св. Иероним» (ок. 1481, Рим, Ватикан, Пи-

накотека).

К

флорентийскому периоду относится первый

опыт Леонардо да Винчи в области портрета. Не-

большой «Портрет Джиневры де'Бенчи» (ок. 1474-

76, Вашингтон, Нац. галерея) выделяется на фоне

портретов этого времени стремлением художника

создать ощущение богатства духовной жизни, чему

способствует тонкая игра света и теней. Бледное лицо

молодой женщины светится на фоне окутанного

вечерними сумерками пейзажа с темным кустом мож-

жевельника и отблесками света на поверхности пру-

да, предвосхищая недосказанностью своего выраже-

ния

более поздние работы художника.

Миланский

период

(1482—99)

был временем са-

мой

интенсивной и многосторонней деятельности

Леонардо. Придворный инженер герцога Лодовико

Моро,

он руководил строительными работами и про-

кладкой

каналов, проектировал военные сооружения,

осадные приспособления, разрабатывал проекты усо-

вершенствования оружия, участвовал в оформлении

придворных празднеств, работал над так и не осуще-

ствленным проектом конной статуи отца Лодовико

Моро

— герцога Франческо Сфорца. К миланскому

периоду относится большая часть научных рукопи-

сей Леонардо и его записи, посвященные пробле-

мам живописи, впоследствии систематизированные

и

изданные его учеником Мельци под названием

«Книга о живописи».

Немногочисленные

живописные работы Леонар-

до да Винчи миланского периода принадлежат к числу

его самых значительных творений. Алтарная карти-

на

«Мадонна в

гроте»

(1483 — нач.

1490-х,

Лувр)

нео-

бычна по выбранному художником мотиву — тихое

уединение Мадонны с младенцем Христом,

Иоан-

ном

Крестителем, юным бескрылым ангелом в по-

лумраке грота с фантастическим нагромождением

острых скал. Их фигуры вписаны в классическую для

композиционных

решений Возрождения пирамиду,

что придает композиции ясную читаемость, собран-

ность,

равновесие; в то же время взгляды, жесты,

повороты голов, указующий перст обратившего к нам

взор ангела создают внутреннее движение, кругово-

рот ритмов, вовлекающий зрителя, заставляющий его

снова

и снова обращаться к каждому персонажу,

проникаясь

атмосферой благоговейной душевной

сосредоточенности. Большую роль в картине играет

приглушенный рассеянный свет, проникающий че-

рез расщелины в полумрак грота, рождающий дым-

чатую

светотень —

«сфумато»,

по терминологии Ле-

онардо,

— названную им «создательницей выражения

на

лицах». Смягчая, размывая контуры и рельеф

форм,

сфумато создает ощущение нежности и теп-

240