Живоглядов В.Г. Теория движения транспортных и пешеходных потоков

Подождите немного. Документ загружается.

4.3 Принципы, логика определения основных тактов СР

(разрешающих и запрещающих)

Длительность основного зеленого (разрешающего движение) сигнала

определяется по формуле, применяемой в первом случае:

в первой фазе

)()(

00

1

1

TC

rq

q

TCt

lзел

l

во второй фазе

)(1))(1(

00

2

TC

rq

q

TCt

l

кр

;

Если разрешающий такт действует на проезжих частях примыканий

нечетных направлений, то в поперечном сечении на проезжих частях РКД –

на четных направлениях действует синхронно, запрещающий движение такт.

Когда на четных направлениях действует зеленый сигнал, то на нечетных на-

правлениях синхронно действует красный сигнал, т.е. срабатывает в данном

случае жесткое чередование смены разрешающих и запрещающих тактов че-

рез промежуточные.

Здесь также длительность зеленого такта должна соответствовать так

называемому спросу на проезд, т.е. размеру ТП накопившемуся у стоп-

линий, при этом должны выполняться условия

jзелj

tt

0

при

jзелj

tt

0

неэффективно используется «зеленый такт», при

jзелj

tt

0

возникает при нескольких циклах затор.

4.4. Принципы и логика определения размеров очереди ТС у

стоп-линии РКД

Метод и принципы расчета размеров очередей ТС у стоп-линий как

проезжих частей РКД, так и примыканий к РКД аналогичный методу расче-

тов (см. главу 2) очередей у стоп-линий различных типов перекрестков [71],

но ограничивается местом для накопления очередей на РКД. По этой причи-

401

не требуется особая точность при натуральных наблюдениях и при расчете

циклов и их тактов.

0

4

1

00

0

1

)(

q

TCTt

n

i

i

jr

j

Данная формула применима для определения размеров очередей для

всех трех случаев связанных с пропуском ТП на РКД. Только во втором слу-

чае размеры очередей будут несколько больше, чем в первом и в третьем при

одинаковых интенсивностях дорожного движения, за счет значительно

больших размеров длительностей желтых тактов T

0

l

, которые по сути во вто-

ром случае зависят от временных интервалов необходимых для проездов ТС

от стоп-линии до крайних пешеходных переходов, размещенных по внешне-

му периметру РКД.

4.5. Принципы и логика определения времени рассасывания оче-

редей ТС, образовавшихся у стоп-линии РКД

Если интенсивность образования очередей линейно зависит от интен-

сивности прибытия ТС к стоп-линии в единицу времени, то рассасывание

очередей зависит от размера временного интервала между передними бампе-

рами при пересечении стоп-линий и длительности зеленого сигнала. Чем

меньше временной интервал между передними бамперами ТС при пересече-

нии стоп-линий, тем компактнее и плотнее очередь этих средств и эффектив-

нее используется потенциал разрешающего такта. Таким образом, между

временем рассасывания очередей ТС, образовавшихся у стоп-линий за пери-

од действия запрещающих тактов циклов светофора и временным интерва-

лом между передними бамперами существует также линейная зависимость.

Правоповоротные потоки целесообразно и даже оправдано пропускать без

задержек у стоп-линий, обеспечивая это канализированием, дополнительны-

ми секциями светофора и соответственно созданием условий для их безопас-

ного движения.

Левоповоротные и разворотные транспортные потоки, если они состав-

ляют значительную долю на РКД должны двигаться по крайним левым

402

(третьим, четвертым) проезжим частям прилегающим к центральному ост-

ровку беспрепятственно, что можно обеспечит светофором с дополнительной

секцией, но с кратковременным перерывом им зеленого времени для пропус-

ка таких потоков с лучевых примыканий превалирующих над другими ма-

неврами.

С этой целью целесообразно, где позволяют территориальные условия

расширить лучевые примыкания у РКД, для создания дополнительных кана-

лизированных разгонно-накопительных проезжих частей, как для правопово-

ротных, так и левоповоротных потоков.

Расчет размеров очередей ТС, образовавшихся у стоп-линий как на

проезжих частях РКД, так и на примыканиях к ней осуществляется анало-

гично расчету (см. главу 2) этого параметра у различных типов перекрестков

[71,85]:

0

000

0

1

)(2

q

qTCTt

t

r

j

,

Время рассасывания очередей как в первом, так и в третьем случае бу-

дет значительно меньше времени рассасывания, чем во втором случае, что

линейно связано, как с длительностью циклов, так и с размерами движения.

4.6. Принципы, логика расчета и оценки задержек транспортных

средств

Поскольку между длительностью циклов размерами транспортных по-

токов, очередей, временем их рассасывания и задержками существует линей-

ная зависимость, то в первом и третьем случае задержки как одной транс-

портной единицы, так и очередей, образовавшихся у стоп-линий будут иметь

меньшие размеры, чем во втором. Задержка одной транспортной единицы

определяется по формуле [71, 85, 196]:

ojkjk

m

a

mojka

ITE

n

maan

z

jkh

2

)(

1

1

403

Задержка, образовавшейся очереди, за длительность цикла на k –й по-

лосе проезжей части, j-го направления на h РКД составляет [85]

Z

Цjh

= Z

ITEjkh

n

0jkh

Задержки, образовавшихся очередей за длительность цикла на j-ом на-

правлении, k –ых полосах проезжих частей на h РКД будут следующими:

K

k

jkhITEjkhЦjh

nZZ

1

0

Задержки, образовавшихся очередей за длительность цикла на всех по-

лосах проезжих частях всех направлений h РКД составят [71, 85]

K

k

n

j

jkhITEjkhЦh

nZZ

1 1

0

Микрозадержки могут иметь место на самой РКД при перестроении ТП

с крайних левых в крайние правые ряды и наоборот на участках переплете-

ния потоков, которые размещены между въездами (выездами) с РКД, если

при этом присутствует фактор синхронного пересечения траекторий движе-

ния перестраивающихся транспортных средств. Вероятность этой синхрон-

ности тем больше, чем больше интенсивность перестраивающихся транс-

портных средств. Кроме того, возможны кратковременные задержки ТС

движущихся по средним рядам РКД с маневрами прямо по причине того, что

средняя проезжая часть перекрывается для пропуска ТС с лучевых примыка-

ний для въезда на РКД с маневрами прямо, налево и разворота для движения

в противоположном направлении, т. е. совершения проезда по всему пери-

метру РКД i=1,3 и 4, j = 1,2,3,4.

Следует отметить, что задержки ТС являются одним из основных

функциональных критериев оценки уровня организации и управления до-

рожным движением как одной проезжей части РКД, так и в целом РКД. Ме-

ханизмы оценок задержек ТС те же, что и на обычных прямоугольных пере-

сечениях.

404

4.7. Метод, логика расчета и оценки эффективности использова-

ния основного разрешающего (зеленого сигнала) движение такта

Основным принципом светофорного регулирования дорожного движе-

ния является его оптимизация построенное на максимальное использование

потенциалов проезжих частей и тактов цикла светофора.

Потенциал проезжей части может быть использован эффективнее при

пропуске весьма, так называемых, плотно сформированных ТП – очередей

через перекрестки, а это возможно при минимально допустимом временном

интервале между передними бамперами ТС при пересечении стоп-линий, по-

скольку между пропускной способностью и этим интервалом τ существует

обратно пропорциональная зависимость.

Кроме того, на регулируемом перекрестке РКД возникает такая ситуа-

ция, при которой будет оставаться часть зеленого времени для пропуска ав-

томобилей сходу, что считается нерациональным использованием зеленого

такта, т.е. расчет цикла был сделан или нерациональным методом или размер

потока несколько снизился. Временной интервал τ зависит от динамических

факторов ТС, однородности ТП, уровня профессионализма водительского

состава и степени рациональности распределения потоков на подходах к РКД

и на самой РКД, т.е. от ОДД на ней и на подходах к ней. Оптимально исполь-

зуется разрешающий такт когда выполняется неравенство

jкзелj

tt

0

Здесь длительность зеленого такта равна длительности времени расса-

сывания очереди, образовавшейся у стоп-линии за период запрещающих

движение тактов и запаздывание с началом движения первой и последней

транспортной единицы очереди относительно включенного разрешающего

движение зеленого сигнала. Чем больше это запаздывание, тем ниже эффек-

тивность использования разрешающего такта. Есть и другой вывод: чем

больше интенсивность, тем больше длительность разрешающего движение

такта и тем больше временная длина очереди и тем позже начинает движение

последняя транспортная единица по причине потери времени на реакцию –

405

приведение автомобиля в движение и других психофизиологических факто-

ров. Потенциал пересекающихся проезжих частей будет меньше или равен

потенциалу проезжей части перегона:

kj

kj

перегона

jk

kj

jk

3

1

3

maxmaxmaxmaxmax

(4.10)

При пропуске ТП в течении разрешающего такта

kjkjjkkjjk

перегона

313

11111

(4.11)

по причине поочередного пропуска ТС через пересечение k-проезжих

частей. Равными потенциалы быть не могут по той причине, что в цикле при-

сутствуют промтакты – желтые сигналы, выполняющие функцию заверше-

ния цикла через освобождение перекрестка от ТП j или j+3 направлений.

Между пропускной способностью и промежуточным тактом на светофорном

объекте существует обратно пропорциональная зависимость, чем больше

длительность желтого сигнала, тем меньше пропускная способность одной

или нескольких проезжих частей регулируемого перекрестка. Можно этот

разрыв в величинах потенциалов несколько уменьшить, если приблизиться к

равенству правых и левых частей уравнений (4.10) и (4.11) при условии ис-

пользования в каждом такте (фазе) фактора пропуска потоков, j и j +3, j +1 и j

+2 направлении, на k –х полосах проезжих частях под прикрытием других

ТС, движущихся по разрешающим движение сигналам светофора (рис. 4.6)

406

Рисунок 4.6 Схема пропуска ТП под прикрытием одних другими: К=1 – для правопово-

ротных потоков в течении цикла, постоянно К=2 – для движения в прямом направлении с

j и j+3 направлениями и для пропуска перестраивающихся с к=3 К=3 – для движения ТП с

маневрами налево и разворота с j и j+3, j+2 и j+1 направлений К=4 – пропускать потоки в

течении всего цикла

Использование фактора прикрытия на светофорном объекте является

неотъемлемым принципом повышения эффективности использования разре-

шающего такта. С j –го направления на первой проезжей части, на подходе к

РКД ТП

2

j

перестраивается в правый крайний ряд на дополнительную нако-

пительную разгонную (локальную) проезжую часть и завершает свой маневр

независимо от (разрешающего, запрещающего, промежуточного) такта, т.е.

по ней при запрещающем или промежуточном тактах транспортные средства

движутся под прикрытием и к тому же эти проезжие части канализированны

– оборудованы островками безопасности. Когда для j -го направления зеле-

ный сигнал, то для ТП с других направлений j+3, j+2 и j+1 на полосах на про-

езжих частей РКД к=2, 3 и 4 будет запрещающий сигнал, под прикрытием

можно пропускать ТП

4

1

4

1

3

2

3

2

rjrjrjrj

по 4-ой проезжей части, а также по 3-й

проезжей части со сдвигом на1/2 длительности разрешающего такта j – го

направления – примыкания, работающего в пульсирующем режиме.

При таком регламенте работы светофорного объекта РКД можно дос-

тичь максимальной эффективности использования потенциалов разрешаю-

2

4

1

3

j

407

щих тактов на РКД и примыканий к ней. Пропускаемый ТП под прикрытием

вычитается из соответствующих из q и r при расчете циклов СР, что умень-

шит размеры последних, а значит и задержки у стоп-линий на примыканиях к

РКД и на самих РКД (п. 2.3.5).

Таким образом, максимальное использование потенциалов зеленых

сигналов для пропуска потоков возможно при условии, когда временная дли-

на сформированных очередей на каждом направлении и каждой проезжей

части равно длительностям разрешающим движение тактам

t

0jk

= t

зелj

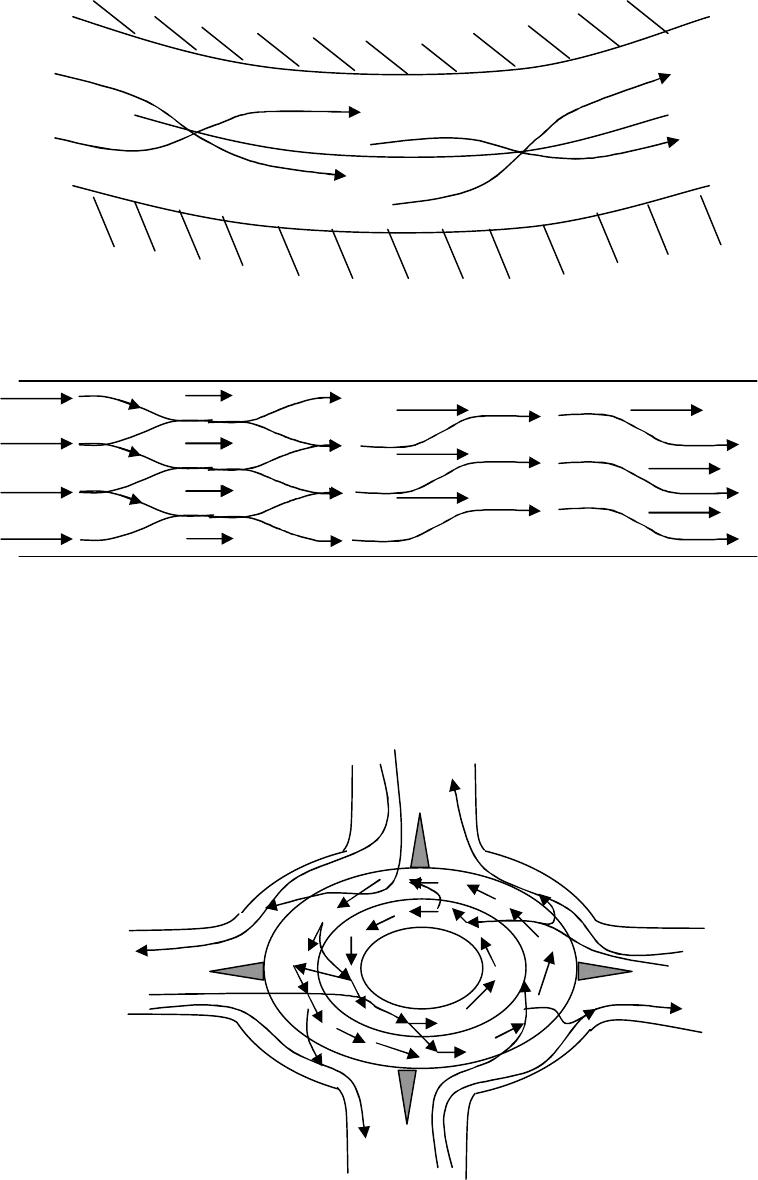

4.8. Метод расчета и оценка пропускной способности участка

переплетения на развязках с круговым движением

Как отечественными [140, 151, 153, 215], так и зарубежными

[3,63,168,344] специалистами установлено, что участок переплетения траек-

торий движения ТП является определяющим параметром развязок с круго-

вым движением.

Предлагается пропускную способность участков переплетения (взаим-

ное переплетение ТС с проезжих частей, примыкающих к средней, или с про-

езжих частей, расположенных рядом) рассчитывать, не прибегая к замерам

ширины въезда и длины участков переплетения траекторий движения, огра-

ничиваясь замером временной занятости участка переплетения транспорт-

ными единицами пересекающихся потоков (рис. 4.7, 4.8, 4.9,4.10).

Как правило, на развязках с круговым движением первая проезжая

часть служит для кратковременного заезда на нее с целью осуществления

правого поворота. Сквозной проезд по ней (по всему периметру для разворо-

та в обратном направлении) не возможен, поскольку она канализирована

(рис. 4.11). Крайняя левая (третья) проезжая часть предназначена для осуще-

ствления левого поворота и разворота для движения в противоположном на-

правлении, при этом она канализирована, места въезда нанесены пунктирно

со стороны лучевых примыканий, а места съезда с нее – тоже пунктирной

линией, но со стороны центрального островка. Средняя же проезжая часть

408

предназначена, по сути, для проезда с каждого примыкающего луча полупе-

риметра кольца, т.е. в прямом направлении. Въезды и съезды с нее как со

стороны крайней левой проезжей части, так и со стороны лучевых примыка-

ний (крайней правой) соответствующим образом обозначены разметкой (рис.

4.11).

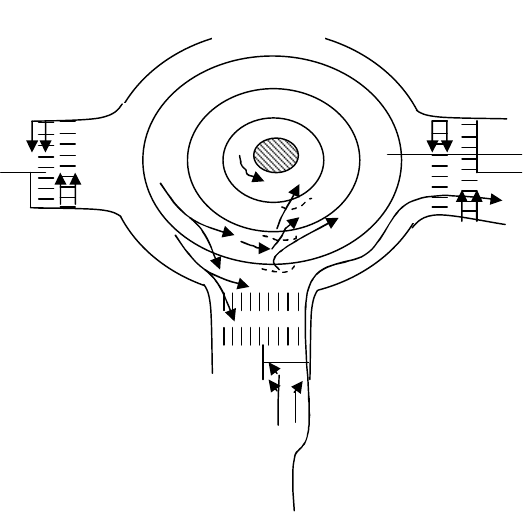

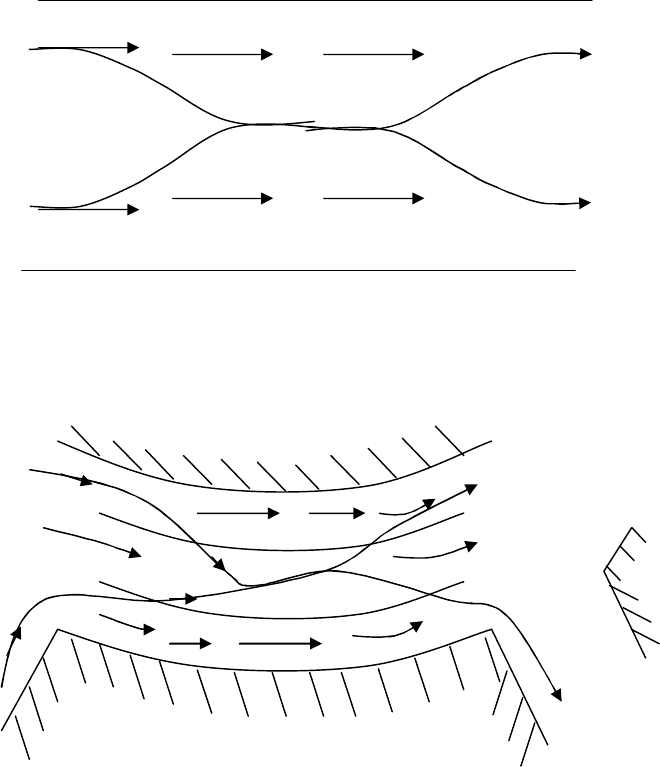

Рисунок 4.7 Схема траекторий движения ТП на участках перестроения с одного

ряда в другой

Рисунок 4.8. Схема траекторий движения ТП на участках перепле-

тения развязок с круговым движением с тремя проезжими частями

409

Рис. 4.9. Схема траекторий движения ТП на участках переплетения развязок с круго-

вым движением с двумя проезжими частями

Рис. 4.10. Схема траекторий движения ТП на участках переплетения развязок с круго-

вым движением с четырьмя проезжими частями

j+2=3

j+3=4

j+1=2

j=1

4

1

4

1

2

4

1

3

3

2

4

12

i j

i

jj

4

1

4

1

1

4

3

3

4

2

2

13

i j

i

jj

4

1

4

1

4

4

2

3

1

2

3

11

i j

i

jj

4

1

4

1

3

4

4

3

2

2

1

1

i j

i

jj

Рисунок 4.11 Схема распределения ТП на развязке с круговым движением с тремя

канализированными проезжими частями

410