Живоглядов В.Г. Теория движения транспортных и пешеходных потоков

Подождите немного. Документ загружается.

t

1

-t

2

, тем больше интенсивность рассасывания очереди. Отрезок линии

n

2

-n

3

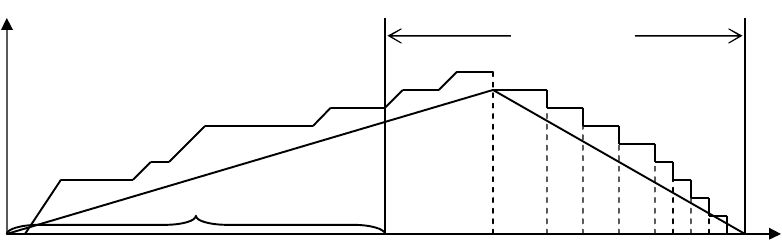

как на рис. 2.23 и на рис. 2.24 характеризует динамику накопления оче-

реди как в период «реакции очереди», так и в период нарастания ускорения

движения очереди. Если в первом случае (рис. 2.23) пополнилась на одну, то

во втором (рис. 2.24) – на две транспортные единицы.

2.5.2. Метод, логика расчета и оценки полной очереди ТС у стоп-линии

k – проезжей части, j – направления, h – перекрестка

В соответствии с динамикой образования очередей, иллюстрированной

на рисунках 2.24 и 2.25 обозначим длительности красного )(

0

ТСt

lкрl

и

суммарной длительности промежуточных тактов (

0

1

0

TT

n

l

l

) цикла светофора

С через Q, с. Тогда, запрещающее движение, время составит

),(

1

0

1

0

0

n

l

ll

n

l

lкрl

TCTtTQ

c, (2.150)

где ......

00

2

0

1

1

0

n

n

l

l

ТТТT

- суммарная длительность промежуточных тактов

цикла светофора С, с.

Принято [49, 50, 51, 52, 232, 265], что после основного запрещающего

(красного) такта

0

ТС

обязательно включается промежуточный такт

(желтый сигнал)

0

l

Т . А потом после включения разрешающего (зеленого)

такта

зел

tTC

0

проходит определенное время (t

rl

+ t

cp

) = t

rl

«реакции во-

дителя и автомобиля» до момента пересечения стоп-линии первым автомо-

билем очереди, т.е. временной интервал между включением зеленого сигнала

Рис. 2.24 Динамика образования и рассасывания очередей в реальных условиях по результа-

там натурных наблюдений

Т

0

+

0

(С-Т

0

)

5

0j

7

8

9

2

3

4

n

3

t

1

n

2

n

1

t

2

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

5 10

15 20 25 30 35 40

Длительность цикла, С, его запрещающих и разрешающих фаз, с

Образование очереди, n

0jk

,

ТЕ/ч

(C-T

0

)

6

191

(такта) и троганием первого автомобиля очереди, следовательно, время нако-

пления увеличивается, в связи с этим формула (2.150) будет иметь несколько

иной вид:

,)(

1

0

1

0

0 rj

n

l

ll

n

l

lrjкрlrj

tTCTttTtQ

(2.151)

Зная

i

jк

– интенсивность прибытия ТС по j - направлениям k - проез-

жей части и i - маневрам, можно определить количество автомобилей n

0jк

,

остановленных запрещающими тактами

00

TCT

в пределах цикла свето-

фора у стоп-линии перекрестка за время (Q – t

rl

), из формулы (2.151):

,)()(

1

0

1

1

n

l

i

jkrlkкрll

n

l

i

jkrlkjk

ttTtQn

(2.152)

где

4

1

4321

i

jkjkjkjkjk

i

jk

- суммарная (полная) интенсивность прибы-

тия автомобилей на j-ом направлении k = 1,2,…,K – номер проезжей части с

маневрами i=1, 2, 3, 4 - соответственно прямо, направо, налево и разворот

для движения в обратном направлении (j+2).

Время же t

1j

, необходимое для пропуска очереди автомобилей п

1jк

урав-

нение (2.152) через перекресток, определяется как сумма временных интер-

валов между передними бамперами транспортных средств и между включе-

нием разрешающего (зеленого) такта и троганием с места первого ТС очере-

ди, стоящей у стоп-линии:

,)()()(

0

01

qtQttTtQt

rljjrl

lк

jкjкrlj

(2.153)

где

;

4,3

11

4

1

i

i

кj

i

кj

l

i

jк

i

jкjкjк

ТЕс

i

i

кj

i

i

jк

i

i

кj

i

кj

i

i

jк

i

jкj

/,/

4,3

1

4

14,3

11

4

1

.

За время t

1j

уравнение (2.153) очередь также пополнится; тогда это по-

полнение - дополнительная очередь n

2jк

будет:

n

2jк

= t

1j

jк

= (Q + t

rl

)q

jк

= (T

0

+

lk

t

0

+ t

rl

)q

jк

, (2.154)

Для пропуска дополнительной очереди п

2jк

уравнение (2.154), потребу-

ется соответственно увеличенное время t

2jк

, которое определится:

192

t

2jк

= n

2jк

jк

= t

1jк

jк

jк

= t

1jк

q. (2.155)

За время t

2jк

уравнение (2.155), к уравнению (2.154), добавится некото-

рое число автомобилей, тогда дополнительная очередь n

3jк

,

ТЕ/цикл, опреде-

лится следующим образом:

n

3jк

= t

2j

jк

= n

2jк

jк

jк

= n

2jк

q. (2.156)

Время, необходимое для пропуска дополнительной очереди n

3jк

, с/цикл,

будет равно:

4

1

2

1233

i

jкjк

i

jкjкjк

qtqtnt

, (2.157)

и так далее.

В результате должна получиться конечная геометрическая прогрессия

со знаменателем q. Однако, не будет большой ошибкой, если эту геометриче-

скую прогрессию считать бесконечной. В результате получим уравнение оп-

ределения размера очереди ТС,

jк

n

0

, ТЕ/цикл, образовавшейся у стоп-линии:

...,)(...

)()()(

2

1

0

n

jкrl

jкrljкrljкrl

k

kjjк

qtQ

qtQqtQtQnn

(2.158)

или

...)....1()(

32

1

0

n

jкrl

k

kjкjк

qqqqtQnn

(2.159)

В конечном итоге, находим размер полной очереди автомобилей для

одной k -й проезжей части j -го направления h – перекрестка через сумму

геометрической прогрессии:

),1/()(]1/[])[(

000

qTCtTqtQn

jкlrljкrljк

(2.160)

).1/()(

4

1

000

qTCtTn

i

i

jkhlrljк

Таким образом, выражение (2.160) является формулой определения

размера полной очереди транспортных средств, выведенной на логической

основе.

Полный размер очередей в каждом цикле светофора на h – перекрестке

можно определить по следующей формуле, используя уравнение (2.160).

193

;/,

4

1 1

4

1

00

цТЕnn

j

k

k i

jkh

./3600

4

1 1

4

1

00

Cnn

j

k

k i

jkh

(2.161)

Размер очередей в каждом цикле СР на m – магистрали составит

;/,

1

00

цТЕnn

H

h

hm

)./(,/3600

1

00

чТЕСnn

H

h

hm

(2.162)

Размер очередей в каждом цикле СР на УДС населенного пункта будет

;/,

1

00

цТЕnn

M

m

mУДС

)./(,/3600

1

00

чТЕСnn

M

m

mУДС

(2.163)

2.5.3 Теория рассасывания очередей, образующихся перед стоп-

линией на k – проезжей части, j – направления, h – перекрестка

Динамика рассасывания очередей транспортных средств, аналогична

динамике их образования, только первая нисходящая (убывающая), вторая

восходящая (возрастающая) и тангенс угла наклона линии убывания не-

сколько больше, нежели линии возрастания (рисунки 2.24 и 2.25).

2.5.3.1. Метод, логика расчета и оценки времени, необходимого для

рассасывания полных очередей

В соответствии с изложенными суждениями в пп. 2.5.1 и 2.5.2 о дина-

мике образования и рассасывания очередей (см. рис. 2.24 и 2.25), время t

0jkh

требующееся для пропуска этих очередей n

0jkh

(см. уравнение (2.160)) через

перекресток (рис. 2.25 и 2.26) также определяется через сумму геометриче-

ской прогрессии:

......

321

1

0

njjjjrl

k

kj

ttttttt (2.164)

Или

...)(...)()()(

32

1

0

n

rlrlrlrlrl

k

kj

qtQqtQqtQqtQttt (2.165)

194

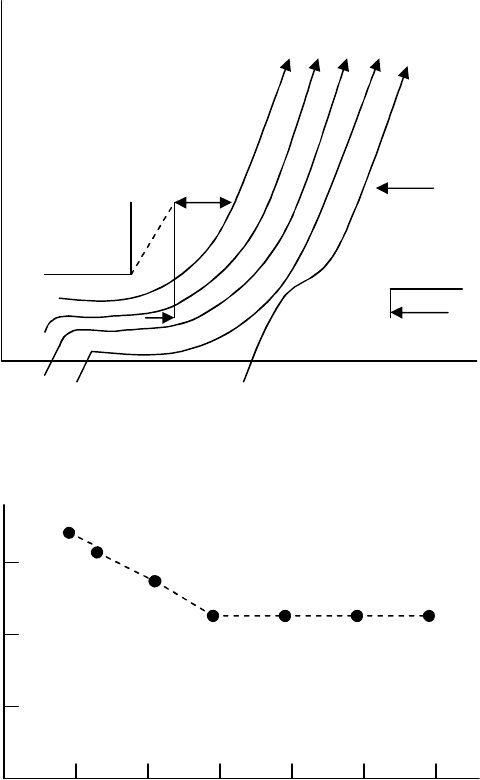

На рис. 2.25 и 2.26 иллюстрируется динамика пропуска ТС через регу-

лируемый перекресток после включения зеленого сигнала светофора

0

ТС

. На рис. 2.25 абсцисса и ордината соответственно определяют время

и расстояния. Время задержки лидирующего автомобиля очереди составляет

τ

0

(реакция водителя, затраты времени на ускорение). Следующие за ним ав-

томобили начинают движение через временной интервал

n

,...,,

21

,

n

,...,,

210

. Это же подтверждается иллюстрацией и на рис. 2.26.

Итак, можно записать:

Рис. 2.25 Схема отправлений с перекрестка в динамике

Q = T

0

+ t

кр

= Т

0

+

(С – Т

0

)

0

S, м

t, c

T

0

1

T

C

+

(C – T

0

) – T

0

1

1

,

2

,

3

,

4

4

1

2

3

0

5

1

2

3

j

, c/ТЕ

0

0

1

2

3

4

5

n0j

1

2

3

0

4

Рис. 2.26 Временные интервалы между передними бамперами ТЕ пе-

ресекающих стоп-линию

195

).1/()(2

,

)1(

1

/)(...)...1)((

000

32

1

0

qqTCtTt

q

qtQtqqqqtQttt

rljk

rlrl

n

rlrl

k

kj

, (2.166)

При t

r

=0 уравнение (2.166) будет иметь вид

).1/()(

00000

qqTCTt

jk

Формула (2.166) - основная формула расчета и оценки времени расса-

сывания полной очереди транспортных средств, остановленных запрещаю-

щими тактами с учетом ее пополнения за период так называемой реакции во-

дителя t

rl

на k- проезжей части, j – направления, h – перекрестка и т.п.

Время рассасывания очередей ТС на h – перекрестке будет

./ здесь,/3600)1/()(2

;/ в здесь ),1/()(2

0

1

4

1

4

1 1

000

1

4

1

4

1 1

0000

чсtCqqTCtTt

циклсtqqTCtTt

h

k

k j i

n

l

rlh

k

k j i

n

l

hrlh

(2.167)

При t

r

=0,

чсtCqqTCTt

h

k

k j i

n

l

h

/ здесь,/3600)1/()(

0

1

4

1

4

1 1

00000

Время рассасывания очередей ТС на m – магистрали УДС составит

./ в здесь ,/3600

;/ в здесь ,

,/ в здесь ),1/()(2

0

1

00

0

1

00

1 1

4

1

4

1 1

0000

чсtCtt

циклcttt

циклсtqqTCtTt

m

H

h

hm

m

H

h

hm

H

h

k

k j i

n

l

mrlm

(2.168)

При t

r

=0,слагаемое 2t

r

из уравнения (2.168) исключается.

Время рассасывания очередей ТС на УДС населенного пункта

./ ,/3600 ;/ ,

1

00

1

00

чсСttциклctt

M

m

mУДС

M

m

mУДС

(2.169)

2.5.4. Метод и логика расчета оставшегося в основном разрешаю-

щем (зеленом) такте t

зел

времени для безостановочного проезда

Большинство отечественных и зарубежных специалистов полагает, что

пропуск пачкообразных потоков через регулируемые перекрестки является

рациональным решением в организации и управлении дорожным движением.

196

Пропуск несформированных потоков, т.е. сходу увеличивает цикловое время,

а значит задержки перед перекрестками.

Зная длительность зеленого такта в l–фазу t

зелl

уравнения (2.22, 2.24) и

время t

0j

(2.166), которое потребуется для пропуска полной очереди, можно

определить и время в течение которого автомобили могут проезжать пере-

кресток без остановки. Время t

xjк

, оставшееся от пропуска полной очереди

для безостановочного проезда, определяется формулой:

.)1/()(2)(

00010

qqTCTtTCttt

lrljзелlxjк

(2.170)

При t

r

=0;

.)1/()()(

0000010

qqTCTTCttt

ljkзелlxjк

Но так как t

xj

за счет погрешности прогрессии может быть отрицатель-

ным числом с незначительным размером t

зел

< t

0j

, то

t

xj

= max{0; t

зелl

– t

0j

}. (2.171)

Эффективное использование циклового времени достигается в услови-

ях равенства разрешающих тактов и времени рассасывания очередей

0 ,

0

xjkjkзелj

ttt . (2.172)

Время, оставшееся после пропуска полных очередей ТС на h – пере-

крестке, составит

./ ,/3600 ;/ ,

4

1 1

4

1 1

чсСttцctt

j

k

k

xjkxh

j

k

k

xjkxh

(2.173)

Время, оставшееся после пропуска полных очередей ТС на m – магист-

рали, составит

./ ,/3600 ;/ ,

11

чсСttцctt

H

h

xhxm

H

h

xhxm

(2.174)

Время, оставшееся после пропуска полных очередей ТС на УДС насе-

ленного пункта, равно

./ ,/3600 ;/ ,

11

чсСttцctt

M

m

xmхУДС

M

m

xmхУДС

(2.175)

197

2.5.5. Метод и логика расчета количества транспортных средств, про-

шедших перекресток без остановки перед стоп-линией (сходу)

Зная t

xj

(см. уравнение (2.171)) и их

4

1i

i

j

, можно определить п

xj

- коли-

чество автомобилей, прошедших перекресток без остановки перед ним, по

формуле:

.)1/(2)(

)(

4

1

0001

4

1

0

4

1

i

i

jlrl

i

i

jкjкзелl

i

i

jкxjxjк

qqTCTtTC

tttn

(2.176)

При t

r

=0, слагаемое 2t

r

из уравнения (2.176) исключается.

Интенсивность прибытия ТС

jk

берется та, на базе которой осуществ-

ляется расчет циклов светофорного регулирования в средних значениях,

ТЕ/с.

Количество ТС, прошедших перекресток сходу определяется по фор-

муле (используется при этом уравнение (2.176)):

)./( ,/3600 ),/( ,

4

1 1

4

1 1

чТЕСnnциклТЕnn

j

K

k

xjkxh

j

K

k

xjkxh

(2.177)

Количество ТС, прошедших перекресток сходу на m – магистрали со-

ставит

)./( ,/3600 ),/( ,

11

чТЕСnnциклТЕnn

H

h

xhxm

H

h

xhxm

(2.178)

Количество ТС, прошедших перекресток сходу на УДС в целом соста-

вит

)./( ,/3600 ),/( ,

11

чТЕСnnциклТЕnn

M

m

xmхУДС

M

m

xmхУДС

2.6 Методы, логика расчета и оценки пропускной способности про-

езжей части потенциалов регулируемых перекрестков и перегонов меж-

ду ними, магистрали, УДС

Одним из функциональных критериев оценки качества (уровня) орга-

низации и управления движением, а значит и пропуска ТП является макси-

198

мизация использования потенциала проезжей части, магистралей и в целом

УДС в аспекте эффективности.

В данном случае рассматривается пропускная способность проезжей

части в количественном аспекте.

2.6.1. Математическая модель потенциала проезжей части

Под потенциалом проезжей части понимается величина или несколько

величин, характеризующих способность проезжей части, к пропуску транс-

портных средств в аспекте количества, веса, габаритов, скорости движения и

других параметров, связанных с обеспечением БДД. Как недоиспользование,

так и перегрузка потенциала проезжей части отрицательно сказывается на

эффективности. Недоиспользование - увеличивает срок окупаемости проез-

жей части дороги, перегрузка по количеству ведет к затору в движении, - по

весу – к разрушению дорожного полотна, сооружений и т.п.

Пропускная способность проезжей части дороги – это, по сути, макси-

мальная интенсивность движения ТП,

jkhmax

, которая может иметь место на

ней. Пропускная способность проезжей части перегона – это функция вре-

менного интервала между передними бамперами ТС, скорости и плотности

их движения.

Динамическая характеристика транспортного потока в первом пред-

ставлении q=

j

j

может изменяться лишь в пределах 0 1, где верхний пре-

дел максимально возможная величина этой характеристики

0

1. (2.180)

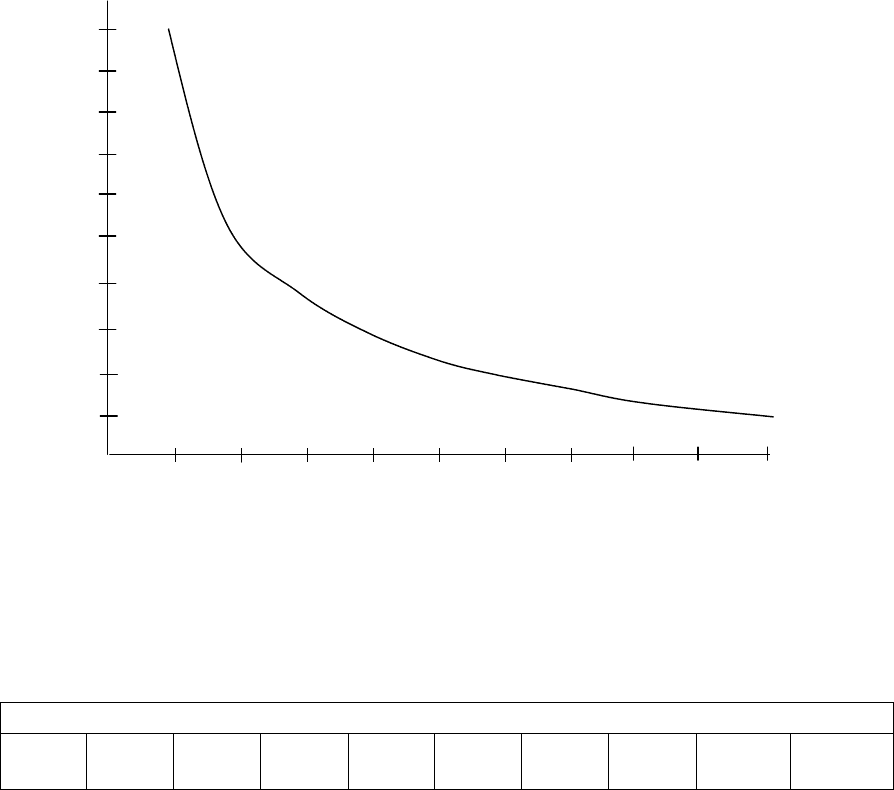

Напрашивается вывод, что, между временным интервалом на j-ом на-

правлении перегона и пропускной способностью существует обратно про-

порциональная зависимость (рис 2.27, табл. 2.1).

Таким образом, временной интервал

j

является базовым фактором в

формировании и пропуске ТП по проезжим частям магистрали.

199

Таблица 2.1

Динамика пропускной способности перегона в зависимости от временного

интервала

j

и интенсивности движения

Пропускная способность перегона при

j

, с/ТЕ

3600

ТЕ/ч

1800

ТЕ/ч

1200

ТЕ/ч

900

ТЕ/ч

720

ТЕ/ч

600

ТЕ/ч

514

ТЕ/ч

450

ТЕ/ч

400

ТЕ/ч

360

ТЕ/ч

2.6.2. Метод, логика расчета и оценки пропускной способности одной и

нескольких проезжих частей загородных магистралей региона

Пропускная способность одной проезжей части j – направления пере-

гона (между пересечениями, удаленными на значительное расстояние друг от

друга) любой дороги строится на базе динамических характеристик ТП

q .

Динамическая характеристика ТП q, состоящая из интенсивности дви-

жения

j

и временного интервала между передними бамперами ТС

j

изме-

няется в пределах

10

q .

Рис. 2.27 Динамика пропускной способности перегона в зависимости временного

интервала

j

и интенсивности движения

j

Интенсивность

360

720

1080

1440

1800

0

11600

2520

3600

3240

2880

1

2

3

4

5

6

7

8

А

, с/ТЕ

Е

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

0,7

0,9

1

D

ТЕ/ч ТЕ/с

В

С

Потенциал проезжей части перегона

в зависимости

j

Временной интервал , с/ТЕ

200