Женетт Ж. Фигуры. Том 1-2

Подождите немного. Документ загружается.

Янко Слава [Yanko Slava](Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru || slavaaa@yandex.ru

Женетт, Жерар. Фигуры. В 2-х томах. Том 1-2. — М.: Изд.-во им. Сабашниковых, 1998.— 944 с.

161

161

адаптировать к общему движению тот или иной исходный материал, предопределенный

заданной темой и познаниями ученика.

При этом фундаментальный вопрос классического inventio (“что сказать?”) оказывается на

первом этапе вопросом “о чем идет речь?”, что соответствует поискам предмета (в логическом

смысле) для заданной темы. Возьмем тему: “Корнель показывает людей такими, какими они

должны были бы быть”; здесь уже первым членением — чисто статичным, пространственным

— поле сочинения естественным образом ограничивается творчеством Корнеля; однако этого

первого сужения недостаточно, так как действительно существенным вопросом, в котором

исходный вопрос просто подразумевается, будет другой: “что говорят об этом?” Иными

словами, в противоположность тому, что воображают наивные или неопытные ученики,

предмет сочинения заключается не в теме, а в предикате. Тем самым риторический план

оказывается здесь смещен, сдвинут относительно плана логического, поскольку предикат

первого становится предметом (субъектом) второго; что можно упрощенно представить

следующей схемой:

1

Ibid., p. 14.

2

Стоит вспомнить, как Леви-Стросс критикует (Tristes Tropiques, p. 42 — 44)

подобную диалектику - нередко искусственную и слишком удобную. Его критика

касается не только философии, но и всех тех дисциплин, где форма сочинения-

диссертации сделалась фундаментальным упражнением (а также, увы, и способом

мышления). Трудно измерить, сколь многим, хорошим и дурным, обязаны наша

культура и структуры нашей психики этому господству диссертационной формы. Во

всяком случае очевидно, что этот вопрос неизбежно встает при любом критическом

рассмотрении или историческом анализе нашего интеллектуального мира.

3

Chassang et Senninger, p. 9.

275

логический план субъект

предикат

риторический план субъект предикат

Этот сдвиг проявляется, пожалуй, еще более ощутимо на уровне того, что можно называть

inventio деталей, в отличие от того общего inventio, которое состоит в определении предмета.

Элементарная материальная частица сочинения, его единица, не существует в “сыром” виде,

наподобие камня или кирпича; она существует лишь постольку, поскольку включена в ход

доказательства. Такая частица не является ни идеей, ни примером, это идея или пример уже

сориентированные

1

, уже адаптированные к ходу рассуждения. До этой ориентации имелись

множества — логические или лингвистические (фразы); эти дориторические множества

становятся риторическими единицами, склоняясь и осмысляясь в соответствии с

проблематикой данной темы. Это хорошо показывает нижеследующее определение клеточки

риторической ткани — абзаца: “Это мельчайший комплекс фраз, ориентированный на предмет

рассуждения, но способный быть выделенным из других мыслей, так как он сам по себе

образует завершенный аргумент”

2

.

Такое строгое подчинение частей целому особенно четко сказывается в традиционно

сдержанном отношении школьных экзаменаторов к цитатам. Их следует “скорее избегать”,

так как “вполне может оказаться, что критик (автор цитаты) при написании своего текста имел

в виду иные задачи, чем вы, а потому его текст, будучи внедрен в ваш, окажется в нем

автономным фрагментом”

3

. В самом деле, толь скоро каждый предмет обусловливает свою

особенную ориентацию, а каждый элемент сочинения должен быть согласован с этой

ориентацией, то очевидно, что в логическом пределе сочинение не может включать в себя ни

одной цитаты, так как это элемент заимствованный, по определению внешний. Поэтому

дословные цитаты, слишком жесткие и плохо сочетающиеся с изгибами риторического

развития, лучше заменять более гибкими и поддающимися ориентации краткими пересказами и

парафразами.

Ясно, как далеко мы здесь от свободно перемещаемых и заменяемых топосов старинной

риторики (а равно и той риторики, кото-

1

Ibid.

2

Ibid., р. 12.

3

Ibid., p. 15.

276

рой фактически пользуются большинство учащихся): в “хорошем” сочинении ничего нельзя

ни убрать, ни заменить, ни выделить; и это, повторим, не оттого, что “содержание” всякий раз

Янко Слава [Yanko Slava](Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru || slavaaa@yandex.ru

Женетт, Жерар. Фигуры. В 2-х томах. Том 1-2. — М.: Изд.-во им. Сабашниковых, 1998.— 944 с.

162

162

иное (не так уж велик объем имеющихся в наличии знаний), но оттого, что в сочинении не

бывает такого содержания, которое уже не было бы включено в состав целого, ориентировано,

наклонено под действием формы, то есть некоторого порядка. Такая риторика dispositio, для

которой те же самые мысли, будучи иначе размещены, образуют другоерассуждение, обретает

свой девиз и свое обоснование у Паскаля, который тем самым оказывается первым критиком

старинной риторики и основателем риторики современной: “Пусть мне не говорят, что я не

сказал ничего нового: новым является размещение материала”.

Не будучи литературным произведением, школьное сочинение не требует, а в известном

смысле даже отрицает то, что является традиционным признаком литературы,— “изящный

стиль”. “Если сочинение касается вопросов искусства, то это еще не повод, чтобы писать его

“изящным стилем””

1

. Риторика стиля по сути ограничивается здесь почти сплошь негативными

предостережениями — против грамматических и орфографических ошибок, неточного

словоупотребления (это ясно само собой); против эстетических и поэтических “эффектов”,

неуместных в столь сдержанном и строго функциональном жанре, где все бесполезное вредно;

против вульгарности, мелкобуржуазных клише, метафор, взятых из торговли, которые также

могут нарушить академическую чистоту жанра; против “жаргона”, то есть неологизмов и

заимствований из словаря специальных дисциплин

2

, которым нет места при испытании “общей

образованности” (ибо литературная образованность вечно приписывает себе исключительное

право на всеобщность). Стилистическим идеалом сочинения поистине является нулевая

степень письма; единственная собственно эстетическая ценность, которую еще можно в нем

встретить,— это блеск, то есть искусство “формулировки”. С одной стороны, “блестящая

формулировка” (как известно, в стиле современной эссеистики данная ценность очень чтима и

широко применяема) есть просто-напросто риторическая фигура; в ход идут все классические

ресурсы — антитезы, метафоры, оксюмороны, хиазмы, парономасии; но с другой стороны,

сама она хочет быть лишь моментом

1

Ibid.. p. 18.

2

В старших классах таков в особенности словарь философии — постоянный

соблазн учеников и главный враг преподавателей, которые кичатся своим умением

высказать любую мысль на языке Расина и не всегда способны уяснить, например,

что время (temps) — это одно, а темпоралыюсть (temporalite) — другое. В данном

случае непонимание становится аргументом и как бы даже доказательством

превосходства.

277

предельной концентрации письма, стремящегося только к эффективности,— “это не

ораторский прием, но логическое завершение мысли, которая ищет сама себя” и торжествует,

обретя сама себя; это не внешнее украшение, но яркий блеск, непосредственно порождаемый

интеллектуальной краткостью.

Однако можно заметить, что и эта ценность никогда не выступает в собственно

нормативной форме: ученикам не советуют писать с блеском — такой совет был бы слишком

опасен для менее способных, которые начнут метить слишком высоко и потерпят неудачу; за

блеск просто хвалят тех, кто обладает им в силу высшей одаренности и как бы сверх

необходимости. Реальным же позитивным предписанием является здесь опять-таки главенство

dispositio: “В сочинении... хорошим является такой стиль, который, прочно связанный с

композицией, способствует устремленности текста вперед, создавая впечатление все более и

более углубленного анализа”

1

. Опять композиция и прогрессия — в самом сердце

стилистических проблем мы вновь сталкиваемся с господствующими ценностями

риторического построения.

Как явствует из рассмотренных выше изменений в идеологическом, семиологическом и

риторическом статусе, наши нынешние правила письма имеют немного общего с теми, что

преподавались всего лишь менее века назад. Если формулировать их основное различие, от

которого, видимо, зависят все прочие, то можно сказать, что старая риторика выполняла

одновременно критическую функцию изучения литературы и поэтическую функцию (в смысле

Валери) производства новых литературных произведений, для которых она предлагала

образцы; таким совмещением функций и определялась риторическая ситуация. Постольку,

поскольку в современном преподавании литературы это совмещение исчезло, можно считать,

что и риторика в наиболее специфических своих чертах тоже исчезла, а на ее место пришли

почти ничем не обязанная ей наука — история литературы, которая стремится (впрочем,

необоснованно) монополизировать дескриптивное изучение литературы, и многим ей

обязанная (хотя и с серьезными сдвигами в акцентах) техника письма-сочинения, которая за

последние полвека постепенно распространилась и на соседние области образования

Янко Слава [Yanko Slava](Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru || slavaaa@yandex.ru

Женетт, Жерар. Фигуры. В 2-х томах. Том 1-2. — М.: Изд.-во им. Сабашниковых, 1998.— 944 с.

163

163

(преподавание философии, истории и т.д.). Исчезла ли при этом риторика вообще из нашей

культуры? По-видимому, нет, ведь именно в тот момент, когда риторическая ситуация

затмилась в системе образования, она вновь, в новой форме возникла в самой литературе,

которая, благодаря таким авто-

1

Chassang et Senninger, p. 18. Курсив мой.

278

рам, как Малларме, Пруст, Валери, Бланшо, начала сама стремиться к саморефлексии,

неожиданно придя опять к совмещению критической и поэтической функций; можно сказать,

что наша нынешняя литература в наиболее глубоких своих проявлениях, вопреки своему

принципиальному антириторизму (терроризму, как сказал бы Полан), вся в целом как раз и

является риторикой, так как это одновременно и литература и дискурс о литературе. Таким

образом, риторическая ситуация всего лишь сместилась, и в ее смещении скрывается,

возможно, известная компенсация. Однако нужно все-таки отметить, что оно сопровождалось

сокращением поэтической функции в пользу функции критической, поскольку наша литература

приобрела критическое измерение, в то время как наша система образования утратила

измерение поэтическое. Итак, равновесие сохранилось лишь внешне, как явствует из

нижеследующей таблицы:

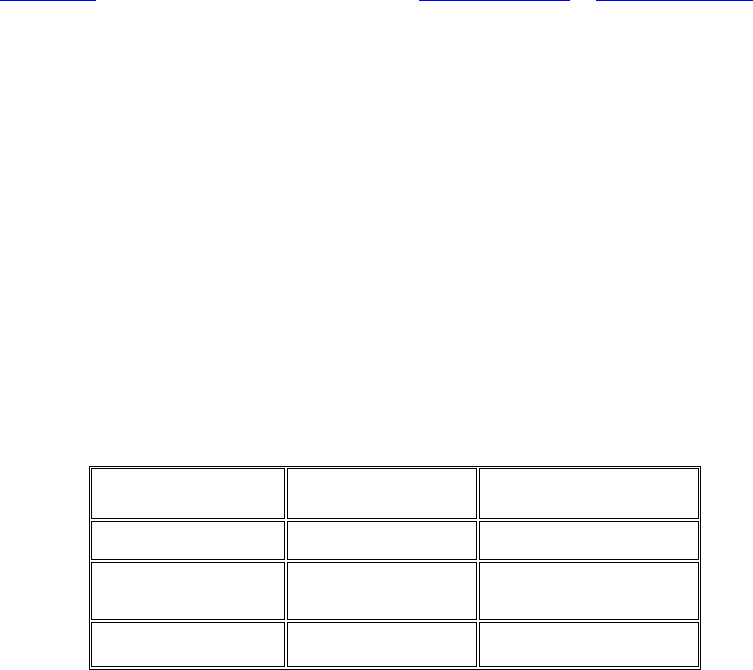

XIX век XX век

Литература Поэтика Поэтика + Критика

Образование Поэтика +

Критика

Критика

Всего в культуре 2 Поэт. + 1 Крит. 1 Поэт. + 2 Крит.

Такая инверсия может нас огорчать или удовлетворять; во всяком случае, в ней нет ничего

удивительного.

Январь 1966 г.

ЛИТЕРАТУРА И ПРОСТРАНСТВО

Постановка проблемы пространства в связи с литературой может показаться

парадоксальной: казалось бы, литературное произведение существует преимущественно во

времени, поскольку акт чтения, посредством которого реализуется виртуальное бытие

письменного текста, как и исполнение музыкального сочинения, представляет собой

последовательность мгновений, образующих длительность (то есть нашу длительность);

хорошо сказал о том Пруст на страницах романа “По направлению к Свану”, где он вспоминает

воскресные дни в Комбре, благодаря чтению “очищенные от незначительных происшествий

(его) обыденной жизни”, которую оно (чтение) заменяло “жизнью полной приключений и

необычных стремлений”; воскресные дни, действительно наполняемые этой иной жизнью,

которые “постепенно огораживали ее и замыкали,— меж тем как я все больше углублялся в

чтение и по мере того как становилось прохладней,— в мерный,

279

медленно изменявшийся, сквозивший в листве хрусталь (их) без-молвных, звонких,

душистых, прозрачных часов”

1

.

И все же можно и нужно говорить о литературе в ее отношении к пространству. И не только

потому, что пространство, место действия, пейзаж, интерьер могут стать предметом

литературного описания, что благодаря литературе, как говорит Пруст, вспоминая о часах,

проведенных в детстве за книгой, мы силою воображения переносимся на минуту в неведомые

страны и там путешествуем и живем,— это было бы самым простым подходом к анализу

отношений литературы и пространства, но не отражало бы их сути; и не только потому, что у

таких несхожих меж собой авторов, как Гельдерлин, Бодлер, тот же Пруст, Шар, внимание к

пространству, точнее, своего рода очарованность пространством составляет одну из важнейших

сторон того, что Валери называл поэтическим состоянием. Это — те аспекты

пространственности, которые могут занимать или заполнять литературу, но не связаны с ее

сутью, то есть с ее языком. Так, если живопись является пространственным искусством, то не

потому, что предмет ее изображения — пространство, а потому, что само изображение

развертывается в пространстве, специфическом пространстве живописного произведения.

Архитектура, искусство в высшей степени пространственное, не говорит нам о пространстве:

вернее было бы сказать, что она заставляет говорить само пространство, само пространство

Янко Слава [Yanko Slava](Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru || slavaaa@yandex.ru

Женетт, Жерар. Фигуры. В 2-х томах. Том 1-2. — М.: Изд.-во им. Сабашниковых, 1998.— 944 с.

164

164

говорит в ней, а поскольку каждое искусство, по сути своей, стремится сформировать

представление о себе, то здесь пространство говорит и о самой архитектуре. Существует ли

подобным же образом собственно литературное пространство — активное, а не пассивное,

означающее, а не означаемое, пространство специфически присущее литературе,

репрезентативное, а не репрезентируемое? Полагаю, такая постановка вопроса вполне

оправданна.

Во-первых, существует своего рода первичная, элементарная пространственность, присущая

самому языку. Не раз отмечалось, что язык как бы по природе своей в большей степени

обладает способностью выражать пространственные, чем какие-либо иные отношения (и

стороны действительности), а потому использует их как символы других отношений, то есть

говорит обо всем в пространственных терминах и тем самым сообщает всему

пространственность. Известно, что эта своеобразная ущербность или предвзятость языка

побудила Бергсона обвинить язык в искажении реальности “сознания”, которая носит чисто

временной характер; но можно сказать, что и развитие лингвистики за пос-

1

[Пруст, т. 1, с. 83.]

280

ледние полвека бесспорно подтвердило правоту бергсоновского анализа — не разделяя,

правда, бергсоновских оценок и эмоций. Строго разграничив речь и язык и приписав

последнему ведущую роль в игре речевой деятельности, которая определяется как система

чисто дифференциальных отношений, где каждый элемент характеризуется местом, отводимым

ему в едином целом, а также вертикальными и горизонтальными отношениями, в которые он

вступает с другими родственными и соседними элементами,— Соссюр и его последователи,

несомненно, сделали акцент на пространственной форме существования языка, хотя в данном

случае речь идет, как пишет Бланшо, о таком типе пространственности, понять которые “не

позволяет ни обычное геометрическое пространство, ни пространство практической жизни”.

Эта пространственность языка как имплицитной системы, которая определяет и

обусловливает всякий речевой акт,— эта пространственность как бы находит себе выражение,

становится очевидной и даже подчеркнутой в литературном творчестве, через посредство

письменного текста. Долгое время письмо, в частности так называемое фонетическое письмо (в

том виде, в каком мы его понимаем и применяем — или думаем, что применяем,— в нашей

западной цивилизации), рассматривалось просто как средство записи речи. Но сегодня мы

начинаем постепенно осознавать, что оно представляет собой нечто большее; как говорил в

свое время Малларме, “думать — означает писать без бумаги и чернил”. В силу

вышеупомянутой специфической пространственности язык (а значит, и мысль) изначально

являет собой своего рода письмо, или, скажем иначе, выраженный пространственный характер

письма можно считать символом глубинной пространственности языка. Во всяком случае, мы,

носители культуры, отождествляющей литературу с письменными текстами, никак не можем

пренебречь пространственным характером языка как фактом случайным и не заслуживающим

внимания. Со времен Малларме мы научились распознавать (заново познавать) визуальные

возможности графики и композиции печатного текста и материальное существование Книги

как некий целостный объект, и эта смена перспективы обострила наше внимание к

пространственному характеру письма, к вневременному и обратимому размещению знаков,

слов, фраз, дискурса в целом, сосуществующих в симультанности так называемого текста.

Неверно, что чтение — это только разворачивающаяся часами непрерывная

последовательность линейного процесса, о котором говорит Пруст, вспоминая о детстве, и

автор “Поисков утраченного времени” сам знал это, как никто другой, требуя от своего

читателя внимания к “телескопическому” характеру своего произведения, к дистанционным от-

281

ношениям, которые устанавливаются между эпизодами, далеко отстоящими друг от друга во

временной непрерывности линейного чтения (но, заметим, удивительно близкими в

пространстве печатного текста, в толще книжных страниц), и для осмысления которых

требуется одномоментное восприятие единого целого произведения;

такая целостность складывается не только из горизонтальных отношений соположения и

следования, но также из отношений, которые можно обозначить как вертикальные или

поперечные, из тех эффектов ожидания, переклички, отзвука, симметрии и перспективы,

памятуя о которых Пруст сравнивал свое произведение с собором. Читать должным образом

подобные произведения (впрочем, бывают ли другие?) — значит перечитывать и только

перечитывать, пробегая книгу из конца в конец во всех направлениях и измерениях. Иными

словами, пространство книги, как и пространство страницы, не пассивно, не подчинено

Янко Слава [Yanko Slava](Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru || slavaaa@yandex.ru

Женетт, Жерар. Фигуры. В 2-х томах. Том 1-2. — М.: Изд.-во им. Сабашниковых, 1998.— 944 с.

165

165

времени последовательного чтения, но, вырастая из этого времени и осуществляясь в нем, оно

его постоянно искривляет и обращает вспять, а значит, в известном смысле и отменяет.

Третий аспект проблемы литературного пространства реализуется на уровне письма, взятого

на этот раз в стилистическом смысле понятия,— а именно в том, что классическая риторика

именовала фигурами и что мы в настоящее время назвали бы более обобщенно “смысловыми

эффектами”. Темпоральность, признаваемая за речью связана главным образом с линейным

(однолинейным) характером языкового выражения. На первый взгляд дискурс представляет

собой цепь присутствующих означающих, которые “замещают” отсутствующие означаемые.

Но язык, и в особенности литературный язык, редко функционирует таким примитивным

образом: план выражения далеко не всегда бывает однозначным, напротив, он непрерывно

раздваивается, так что одно слово может совмещать в себе два значения, одно из которых

называется в риторике буквальным, а другое фигуральным, и при этом семантическое

пространство, возникшее между видимым и реальным означаемым, мгновенно разрушает

линейный характер речи. Именно это пространство обозначается словом фигура, сама

двусмысленность которого оказывается удачной: фигура — это одновременно и та форма, в

которую облекается пространство, и та, в которой воплощается язык, это подлинный символ

пространственности литературного языка в его отношении к смыслу. Конечно, в наше время

никто уже не пишет, сообразуясь с правилами древней риторики, но от этого наше письмо

ничуть не меньше пестрит метафорами и иными фигурами. И так называемый стиль — даже

самый строгий — по-прежнему связан с вторичными смысловыми эффектами, которые

именуются в лингвистике коннота-

282

циями. То, о чем говорится в высказывании, всякий раз дублируется, сопровождается тем, о

чем говорит манера этого высказывания, при этом самая “прозрачная”, нейтральная манера все-

таки остается манерой, и сама “прозрачность” может заявлять о себе самым откровенным и

недвусмысленным образом: когда в Кодексе Наполеона, который так высоко ставил Стендаль,

мы читаем: “всякому осужденному на смерть да будет отсечена глава”, тем самым нам

сообщается не только о смертной казни, но одновременно и о наглядной литературности языка

Кодекса. Именно эта “одновременность”, симультанность, делающая высказывание наглядным

зрелищем, и формирует собой стиль как семантическое пространство литературного дискурса,

а последний, в свою очередь, формируется как текст, как смысловая толща, которую никакая

длительность не может реально ни охватить, ни тем более исчерпать.

И последняя форма пространственности, о которой стоит упомянуть,— это пространство

литературы, взятой во всем своем объеме, как некое единое произведение, вневременное и

анонимное. Главный упрек, обращенный Прустом Сент-Беву, сводился к следующему: “Он

воспринимал литературу сквозь призму Времени”. Может показаться странным, что это

обвинение вышло из-под пера автора “Поисков утраченного времени”, но следует иметь в виду,

что для него обретенное время — это время отмененное. В критическом же своем творчестве

Пруст, вероятно, первым восстал против тирании диахронического подхода, утвердившегося в

XIX веке, в частности у Сент-Бева. Разумеется, было бы абсурдно отрицать, что литература

обладает историческим измерением, но благодаря Прусту и некоторым другим авторам мы

узнали об эффектах конвергенции и обратного действия, превращающих литературу в

обширную территорию, которая существует в едином времени, и которую нужно уметь

исследовать во всех направлениях. Пруст говорил о “чертах Достоевского в письмах госпожи

де Севинье”, Тибоде посвятил целую книгу бергсонианству Монтеня, а недавно нам показали,

как читать Сервантеса в свете Кафки; такое включение прошлого в настоящее составляет одну

из основных задач критики. В этой связи хотелось бы напомнить как нельзя более точные слова

Жюля Леметра о старике Брюнетьере: “Можно сказать, что, читая книгу, он думает о всех

книгах, созданных от сотворения мира” — вот мысль, предельным воплощением которой

является Борхес, замурованный в неисчерпаемом лабиринте мифической библиотеки, где все

книги составляют одну единую книгу и каждая в отдельности вмещает их все.

Библиотека — вот самый ясный и точный символ литературного пространства. Здесь

литература полностью представлена, то есть предстает всецело присутствующей, абсолютно

современной себе самой, целиком доступной, обратимой, головокружительной и внутренне

неисчерпаемой. По этому поводу стоит повторить то, что писал Пруст о замке Германтов в

книге “Против Сент-Бева”: “время приняло здесь форму пространства”. Перефразируя Пруста

скажем то, что естественно вытекает из его формулы: слово приняло здесь форму молчания.

Янко Слава [Yanko Slava](Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru || slavaaa@yandex.ru

Женетт, Жерар. Фигуры. В 2-х томах. Том 1-2. — М.: Изд.-во им. Сабашниковых, 1998.— 944 с.

166

166

ГРАНИЦЫ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОСТИ

Если условно принять, что нас интересует только область литературного творчества, то не

составит труда определить повествование как изображение одного или нескольких

последовательных событий, реальных или вымышленных, посредством языка, и в частности

языка письменного. Такое позитивное (и расхожее) определение обладает достоинствами

очевидности и простоты, а главный его недостаток, пожалуй, именно в том, что оно замыкается

и замыкает нас в очевидности, скрывая от наших глаз самое трудное и проблематичное в

повествовании как таковом —то, чем едва ли не отменяются границы его функционирования и

условия его существования. Определяя повествование позитивным образом, мы признаем (что

небезопасно) мысль или чувство, будто повествование само собой разумеется, будто нет

ничего более естественного, чем рассказать историю или упорядочить те или иные события в

форме мифа, сказки, эпопеи, романа. Одно из благотворных последствий эволюции,

происшедшей в литературе и в литературном сознании за последние полвека, состоит в том,

что она привлекла наше внимание как раз к необычности, искусственности и проблематичности

повествовательного акта. Стоит вновь напомнить о том, в какое замешательство приходил

Валери от высказывания типа “Маркиза вышла в пять часов”. Как известно, современная

литература в различных, подчас противоречивых формах переживала и иллюстрировала это

плодотворное изумление, что она осознанно сделала своей сутью вопрошание, расшатывание,

оспаривание повествовательного высказывания. Этот кажущийся наивным вопрос — почему

бывает повествование? — мог бы как минимум побудить нас к поискам или же просто к

признанию своего рода негативных границ повествовательности, к рассмотрению основных

противопоставлений, посредством которых повествование определяется и конституируется по

отношению к различным формам не-повествования.

284

Диегесис и мимесис

Первая из этих оппозиций намечена Аристотелем в нескольких беглых фразах “Поэтики”.

Для Аристотеля повествование (диегесис) представляет собой одну из двух модальностей

поэтического подражания (мимесис), тогда как вторая модальность состоит в прямом

изображении событий актерами, которые говорят и совершают поступки перед публикой

1

. Тем

самым обосновывается классическое разграничение повествовательной и драматической

поэзии. Это разграничение уже было намечено у Платона в книге III “Государства” — с теми

двумя отличиями, что там Сократ, во-первых, не признает за повествованием достоинство (то

есть, с его точки зрения,— недостаток) подражания, а во-вторых, принимает в расчет те

элементы прямого изображения (диалоги), которые может содержать в себе недраматическая

поэма типа гомеровской. Таким образом, уже у истоков классической традиции

обнаруживаются два явно противоречащих друг другу членения, когда в одном случае

повествование противопоставляется подражанию как его антитеза, а в другом — как одна из

его модальностей.

Для Платона область того, что он называет lexis (способ выражения, в отличие от logos'а,

обозначающего то, что говорится), теоретически подразделяется на собственно подражание

(мимесис) и простое повествование (диегесис). Под простым повествованием Платон понимает

все то, что поэт рассказывает от собственного лица, не пытаясь “вводить нас в заблуждение,

изображая, будто здесь говорит кто-то другой, а не он сам”

2

; так Гомер в первой песни

“Илиады” говорит нам о Хрисе:

Старец, он приходил к кораблям быстролетным ахейским

Пленную дочь искупить; и, принесши бесчисленный выкуп

И держа в руках, на жезле золотом, Аполлонов Красный венец,

умолял убедительно всех он ахеян, Паче ж Атридов могучих, строителей рати ахейской...

3

Напротив того, подражание, начиная со следующего стиха, состоит в том, что Гомер

заставляет говорить самого Хриса, вернее, по словам Платона, говорит сам, притворяясь

Хрисом, и “изо всех сил старается заставить нас поверить, что это говорит не Гомер, а старик

жрец”. Вот какую речь произносит Хрис:

“Чада Атрея и пышнопоножные мужи ахейцы!

О! да помогут вам боги, имущие домы в Олимпе,

1

1448 а.

2

393 а. [Здесь и далее используется перевод в издании: Платон, Собр. соч. в 4

тт.. т. 3, М., 1994].

3

Илиада, I, 12 — 16. [Перевод Н.И. Гнедича.]

Янко Слава [Yanko Slava](Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru || slavaaa@yandex.ru

Женетт, Жерар. Фигуры. В 2-х томах. Том 1-2. — М.: Изд.-во им. Сабашниковых, 1998.— 944 с.

167

167

285

Град Приамов разрушить и счастливо в дом возвратиться;

Вы ж свободите мне милую дочь и выкуп примите,

Чествуя Зевсова сына, далеко разящего Феба”.

Между тем, продолжает Платон, Гомер вполне мог бы продолжать свое повествование в

чисто нарративной форме, пересказав слова Хриса, вместо того чтобы сообщать их дословно;

применительно к процитированному фрагменту это дало бы следующий результат, в форме

косвенной речи и в прозе: “Пришел жрец и стал молиться, чтобы боги позволили им, взяв

Трою, остаться самим невредимыми и чтобы ахейцы, взяв выкуп и устыдившись бога, вернули

ему дочь”'. Такое теоретическое разграничение, противопоставляющее в рамках поэтического

слога две чистых и чуждых друг другу модальности — повествование и подражание,— влечет

за собой и обосновывает практическую классификацию жанров, включающую обе чистых

модальности (нарративную, представленную древним дифирамбом, и миметическую,

представленную театром) и еще смешанную, точнее, перемежающуюся, модальность,

свойственную эпопее, как мы только что видели на примере “Илиады”.

Классификация Аристотеля на первый взгляд совсем иная, поскольку она сводит всю

поэзию к подражанию, различая лишь две модальности подражания — прямую, которая у

Платона именуется собственно подражанием, и повествовательную, которую Аристотель, как и

Платон, именует “диегесис”. Кроме того, Аристотель, судя по всему, вполне отождествляет не

только, как Платон, драматический жанр с подражательной модальностью, но также и

эпический жанр с чистой повествовательной модальностью, в принципе не считаясь со

смешанным характером эпопеи. Такое упрощение схемы может быть связано с тем, что

Аристотель более узко по сравнению с Платоном определяет подражательную модальность,

ограничивая ее сценическими условиями драматического представления. Оно может также

объясняться тем, что эпическое произведение, сколь бы значительную часть ни занимали в его

массе диалоги или прямая речь — даже если эта часть больше, чем собственно

повествовательная,— все-таки остается по сути повествовательным, поскольку диалоги в нем

обязательно обрамляются и вводятся повествовательными частями, которые образуют

буквально глубинный фон, как бы канву для его дискурса. Кроме того, Аристотель признает,

что Гомер превосходит всех прочих эпических поэтов, как можно меньше вторгаясь сам в

течение своей поэмы и чаще всего выводя на сцену характерных персонажей, в соответствии с

ролью поэта, которая состо-

1

393 е.

286

ит в том, чтобы как можно больше подражать

1

. Таким образом, Аристотель как бы неявно

признает миметический характер диалогов у Гомера, а тем самым и смешанный характер

эпического слога — повествовательного на уровне глубинного фона, но драматического на

большей части своей поверхности.

Итак, различие между классификациями Платона и Аристотеля сводится к простому

варьированию терминов; обе эти классификации смыкаются в главном — в

противопоставлении драматического и повествовательного, причем первое у обоих философов

рассматривается как более миметичное, чем второе. Это согласие в отношении фактов как бы

подчеркивается несогласием в оценках, поскольку Платон осуждает поэтов как подражателей,

начиная с драматургов и не исключая Гомера; последнего он оценивает как слишком

миметичного для нарративного поэта, а в свой Город допускает только идеального поэта, чей

слог будет как можно менее миметичен; Аристотель же, наоборот, ставит трагедию выше

эпопеи и хвалит Гомера за все то, в чем его письмо сближается с драматическим слогом. Итак,

обе системы, если не считать инверсии ценностей, идентичны: и для Платона и для Аристотеля

повествование представляет собой ослабленный, смягченный род литературного изображения

— и на первый взгляд трудно себе представить, как можно судить о нем иначе.

Здесь, однако, следует сделать одно замечание, о котором явно не задумывались ни Платон,

ни Аристотель и которое способно возвратить повествованию всю его ценность и важность.

Прямое подражание, как оно функционирует на сцене, заключается в жестах и словах.

Поскольку оно заключается в жестах, оно, конечно, способно изображать поступки людей, зато

выходит при этом за пределы языкового плана, в котором как раз и осуществляется

специфическая деятельность поэта. Поскольку же оно заключается в словах, в речах,

произносимых персонажами (а в повествовательном произведении доля прямого подражания

этим, естественно, и ограничивается), оно, строго говоря, не является изображением, так как

просто воспроизводит без изменений чью-либо реальную или вымышленную речь. Можно

сказать, что процитированные выше стихи 12—16 “Илиады” дают нам словесное изображение

Янко Слава [Yanko Slava](Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru || slavaaa@yandex.ru

Женетт, Жерар. Фигуры. В 2-х томах. Том 1-2. — М.: Изд.-во им. Сабашниковых, 1998.— 944 с.

168

168

поступков Хриса, но этого нельзя сказать о пяти следующих строках — они не изображают

речь Хриса. Если эта речь была реально произнесена, то они буквально повторяют ее, если же

это речь вымышленная, то они точно так же буквально образуют ее собою; в обоих случаях

работа изображения равна нулю, в обоих случаях пять гомеровских стихов в точности

совпадают с речью

1

1460 a.

287

Хриса; а с пятью предыдущими повествовательными стихами дело, конечно, обстоит иначе

— они никоим образом не совпадают с поступками Хриса: как говорил Уильям Джеме, “слово

“собака” не кусается”. Если поэтическим подражанием называть изображение вербальными

средствами невербальной, а в исключительном случае также и вербальной реальности (как

пиктуральным подражанием называют изображение пиктуральными средствами

непиктуральной, а в исключительном случае также и пиктуральной реальности), то приходится

признать, что подражание содержится в пяти повествовательных стихах, но отнюдь не

содержится в пяти стихах драматических, которые суть не что иное, как простая интерполяция

в текст, изображающий события, другого текста, непосредственно взятого из этих самых

событий; все равно как если бы голландский живописец XVII века, предвосхищая приемы

новейшего искусства, поместил в середине своего натюрморта не живописное изображение

какой-нибудь устричной раковины, а настоящую устричную раковину. Такое намеренно

упрощенное сравнение помогает четче ощутить глубоко неоднородный характер того способа

выражения, к которому мы так привыкли, что не замечаем в нем даже самых резких смен

регистра. Согласно Платону, в “смешанном” повествовании, то есть при самом обычном и

широко распространенном способе изложения, попеременно осуществляется подражание

(одним и тем же тоном и, как сказал бы Мишо, “даже не замечая разницы”) то невербальному

материалу, который и в самом деле приходится по мере сил изображать, то вербальному

материалу, который изображает себя сам и который чаще всего достаточно просто

процитировать. В случае строго верного действительности исторического повествования

историк-рассказчик не может не ощущать смены режима, когда переходит от

повествовательного труда при изложении происходивших событий к механическому

переписыванию произносившихся при том слов; в случае же повествования частично либо

полностью вымышленного работа вымысла, равно затрагивающая и вербальное и невербальное

содержание, имеет своим очевидным результатом скрадывание различия между двумя типами

подражания, один из которых, так сказать, поставлен на прямую передачу, а другой использует

довольно сложную систему промежуточных сцеплений. Если даже принять допущение

(довольно сомнительное), что воображать поступки и воображать слова — одна и та же

психическая процедура, то уж “высказывать” эти поступки и слова — две совершенно

различных словесных операции. Вернее сказать, только первая из них представляет собой

настоящую операцию, факт поэтического слога в платоновском смысле, включающий в себя

ряд транспозиций и эквивалентных замен и

288

ряд неизбежных актов отбора, когда в истории вычленяются элементы существенные и

пренебрежимые, выбирается одна из нескольких возможных точек зрения и т.д.,— когда же

поэт или историк ограничиваются воспроизведением чьей-либо речи, то все такие операции,

разумеется, отсутствуют. Конечно, само различение между актами психической и словесной

репрезентации (logos и lexis) может и даже должно быть подвергнуто критике, но при этом

критике подвергнется и вся теория подражания, в которой поэтический вымысел понимается

как призрачная реальность, столь же трансцендентная изображающему ее дискурсу, как

историческое событие внеположно дискурсу историка, а изображенный пейзаж —

изображающей его картине; такая теория не делает никакого различия между вымыслом и

изображением, предмет вымысла сводится в ней к мнимой реальности, которая только и

ожидает, чтобы ее отобразили. Между тем оказывается, что в такой перспективе само понятие

подражания в плане lexis's есть чистый мираж, который рассеивается по мере приближения к

нему;

язык способен безупречно подражать только языковому объекту, или, точнее, дискурс

способен безупречно подражать лишь вполне идентичному ему дискурсу; одним словом,

дискурс способен подражать лишь самому себе. Прямое подражание как lexis представляет

собой самую настоящую тавтологию.

Итак, мы приходим к неожиданному выводу: постольку, поскольку литература есть

изображение, у нее имеется всего лишь одна модальность — повествование, служащее

эквивалентом невербальных, а также (как показывает искусственный пример Платона) и

Янко Слава [Yanko Slava](Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru || slavaaa@yandex.ru

Женетт, Жерар. Фигуры. В 2-х томах. Том 1-2. — М.: Изд.-во им. Сабашниковых, 1998.— 944 с.

169

169

вербальных событий, если только в последнем случае оно не устраняется ради прямой цитаты,

где изобразительная функция вообще отменяется,— подобно тому как оратор, выступающий в

суде, может прервать свою речь, чтобы дать судьям самим рассмотреть какой-либо документ

или вещественное доказательство. Изображение в литературе — античный мимесис — это,

стало быть, не повествование плюс “речи” персонажей; это повествование, и только одно

повествование. Платон противопоставлял мимесис и диегесис как совершенное подражание —

несовершенному; однако сам же Платон показал в “Кратиле”, что совершенное подражание

есть уже не подражание, а сама вещь, так что в конечном счете существует только одно

подражание — несовершенное. Мимесис есть диегесис.

Повествование и описание

Однако, будучи понято таким образом, литературное изображение хоть и совпадает с

повествованием в широком смысле сло-

289

ва, но не сводится к одним лишь чисто повествовательным (в узком смысле) элементам

повествования. Пора теперь рассмотреть другое, внутридиегетическое разграничение, которое

отсутствует и у Платона и у Аристотеля и которым прочерчивается новая граница уже в самой

области изображения. Действительно, в любом повествовании содержатся (пусть и

перемешанные друг с другом, притом в самых различных пропорциях), с одной стороны,

изображения действий и событий, образующие собственно наррацию, а с другой стороны,

изображения вещей и персонажей, представляющие собой результат того, что ныне именуется

описанием. Оппозиция повествования и описания, подчеркиваемая и в школьной традиции,

составляет одну из главных черт нашего литературного сознания. Между тем их различение

возникло сравнительно недавно, и следовало бы изучить историю его зарождения и развития в

теории и практике литературы. При беглом рассмотрении представляется, что оно слабо

функционировало вплоть до XIX века, когда возможности и правила этого приема сделались

очевидны благодаря введению длинных описательных пассажей в такой типично

повествовательный жанр, как роман'.

Длительное смешение этих двух категорий, или нежелание их различать — в греческом

языке это ярко проявлялось в их обозначении одним и тем же термином diegesis — вызвано, по-

видимому, прежде всего принципиально неравным статусом в литературе обоих типов

изображения. В принципе можно, конечно, представить себе тексты чисто описательные,

нацеленные на изображение предметов исключительно в их пространственном существовании,

помимо всяких событий и даже вообще вне всякого временного измерения. Представить себе

описание, свободное от всякого повествовательного начала, даже легче, чем обратное,

поскольку при самом скупом обозначении элементов и обстоятельств какого-либо процесса

получается уже нечто вроде описания; во фразе: “Дом был белый, с черепичной крышей и

зелеными ставнями”— не содержится никаких черт повествовательности, зато во фразе:

“Человек подошел к столу и взял нож” — наряду с двумя глаголами действия все-таки

содержатся три существительных, и эти существительные, пусть и слабо конкретизированные,

могут рассматриваться как описательные элементы просто потому, что обозначают

одушевленные или неодушевленные предметы; даже и глагол может быть более или менее

дескриптивным,

1

Впрочем, эту оппозицию можно найти уже у Буало в связи с эпопеей: Пусть

будет слог у вас в повествованье сжат, А в описаниях и пышен и богат.

(“Поэтическое искусство”. III, с. 257 — 258 [Пер. Э. Липецкой])

290

поскольку в чем-то уточняет картину действия (чтобы в этом убедиться, достаточно

сравнить, скажем, выражения “взял нож” и “схватил нож”), а следовательно, ни один глагол не

вполне свободен от дескриптивных отзвуков. Таким образом, можно сказать, что описание

более необходимо, чем повествование, поскольку описывать не рассказывая проще, чем

рассказывать не описывая (быть может, дело здесь в том, что могут существовать предметы без

движения, но не движение без предметов). А таким общим положением вещей фактически

предопределяется и отношение, связывающее эти две функции в подавляющем большинстве

литературных текстов: хотя описание можно представить себе в полном отрыве от

повествования, но фактически оно почти никогда не встречается в свободном состоянии;

повествование же не способно существовать без описания, но такая зависимость не мешает ему

постоянно играть ведущую роль. Описание естественно оказывается ancilla narrationis —

рабыней, в которой постоянно нуждаются, но которую все время держат в повиновении, не

Янко Слава [Yanko Slava](Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru || slavaaa@yandex.ru

Женетт, Жерар. Фигуры. В 2-х томах. Том 1-2. — М.: Изд.-во им. Сабашниковых, 1998.— 944 с.

170

170

дают ей освободиться. Существуют повествовательные жанры, такие как эпопея, повесть,

новелла, роман, где описание может занимать очень много места, порой даже основную часть

объема, но при этом оставаясь — таково его предназначение — всего лишь вспомогательным

элементом повествования. Напротив того, описательных жанров не существует, и за пределами

дидактической области (или полудидактических историй, как у Жюля Верна) трудно

представить себе произведение, где повествование служило бы вспомогательным элементом

описания.

Итак, анализ взаимоотношений нарративного и дескриптивного в общем и целом приводит

нас к рассмотрению диегетических функций описания, то есть той роли, которую играют

описательные пассажи или аспекты текста в общем устройстве повествования. Здесь, не

вдаваясь в детали, мы можем отметить в классической литературной традиции (от Гомера до

конца XIX века) по крайней мере две таких относительно различных функции. Первая носит

как бы декоративный характер. Как известно, в традиционной риторике описание наряду с

другими стилистическими фигурами относится к числу украшений речи; развернуто-подробное

описание предстает как пауза, передышка в повествовании, играющая чисто эстетическую

роль, наподобие скульптуры в классическом здании. Самый знаменитый пример,— по-

видимому, описание щита Ахиллеса в XVIII песни “Илиады”'. Видимо, именно эту роль

декорации имел в виду Буало, рекомендуя в таких местах

1

По крайней мере, так толковала его и подражала ему классическая традиция.

Впрочем, следует заметить, что в тенденции описание здесь “оживает” и тем самым

нарративизируется.

291

богатство и пышность. Эпоха барокко была отмечена умножением описательных

отступлений, что очень заметно, например, в “Спасенном Моисее” Сент-Амана; в конечном

счете это привело к нарушению равновесия в повествовательной поэме и к ее упадку.

Вторая основная функция описания, в наши дни наиболее очевидная, так как благодаря

Бальзаку она утвердилась в жанровой традиции романа,— носит характер одновременно

объяснительный и символический: у Бальзака и его последователей-реалистов описания

внешности персонажей, их одежды и домашней обстановки стремятся выявить и вместе с тем

обосновать их психологию;

по отношению к последней они являются одновременно знаком, причиной и следствием.

Описание становится здесь, в отличие от классической эпохи, важнейшим элементом

экспозиции; достаточно вспомнить описания дома мадемуазель Кормон в “Старой деве” или

Валтасара Клааса в “Поисках абсолюта”. Впрочем, все это настолько хорошо известно, что не

приходится говорить об этом подробно. Отметим лишь, что такая эволюция литературных

форм, замена декоративных описаний описаниями значащими, вела (по крайней мере, до

начала XX века) к усилению господства повествовательного начала; насколько описание

выиграло в своей драматической значимости, настолько же оно, несомненно, и проиграло в

своей автономии. Что же касается некоторых форм современного романа, поначалу казавшихся

попытками избавить описательность от тирании повествования, то еще неизвестно,

действительно ли их следует толковать таким образом: творчество Роб-Грийе, если

рассматривать его с этой точки зрения, предстает скорее как попытка создать повествование

(историю) почти исключительно с помощью описаний, незаметно меняющихся от страницы к

странице, что может расцениваться и как впечатляющий рост значения дескриптивной

функции, и как убедительное подтверждение ее неизбывного нарративного предназначения.

Наконец, следует заметить, что все различия между описанием и повествованием — это

различия содержательные, лишенные собственно семиологического бытия; повествование

занято поступками и событиями как чистыми процессами, а потому делает акцент на

темпорально-драматической стороне рассказа; описание же, напротив, задерживая внимание на

предметах и людях в их симультанности и даже процессы рассматривая как зрелища, словно

приостанавливает ход времени и способствует развертыванию рассказа в пространстве. Оттого

оба типа дискурса могут рассматриваться как выражение двух противоположных позиций по

отношению к миру и существованию — одна функция более активная, другая более

созерцательная, а значит, согласно тради-

292

ционному уравнению понятий, и более “поэтичная”. Но с точки зрения способов

изображения рассказывать о событии и описывать предмет — операции аналогичные, в них

используются одни и те же ресурсы языка. Пожалуй, наиболее значимое различие между ними

состоит в том, что повествование во временной последовательности своего дискурса

восстанавливает также временную последовательность событий, тогда как описание должно