Юнин Е.К. Введение в механику глубокого бурения

Подождите немного. Документ загружается.

71

соотношения (4.1.2) и (4.1.3), а решение этого уравнения при постоянных чис-

лах η и µ есть (при

µ

=1 имеем )

vve

t

=

−

0

η

vv v t=+−

−

−

00

1

1

1

11(( ) )

ηµ

µ

µ

.

(4.1.5)

Обратимся теперь к эмпирической зависимости v = f(v

0

,t), полученной по

данным отработки буровых долот на месторождениях Урало-Поволжья:

v = v

0

- at - bt

2

. (4.1.6)

Здесь v

0

- начальная механическая скорость бурения неизношенным долотом;

t - продолжительность работы долота на забое скважины; a и b - эмпирические

коэффициенты, зависящие от параметров режима бурения и конструкции доло-

та (для данной формулы коэффициент a изменяется от 1,8 до 2,9, а коэффициент

b - от 0,2 до 0,6).

Сравнение зависимостей (4.1.1) - (4.1.6) показывает, вообще говоря, силь-

ную путаницу в данном

вопросе. Примеры противоречивости математических

моделей углубления забоя, предложенных различными авторами, можно при-

вести в довольно большом количестве

Многие из зависимостей, подобных приве-

денным выше, получаются в лабораторных

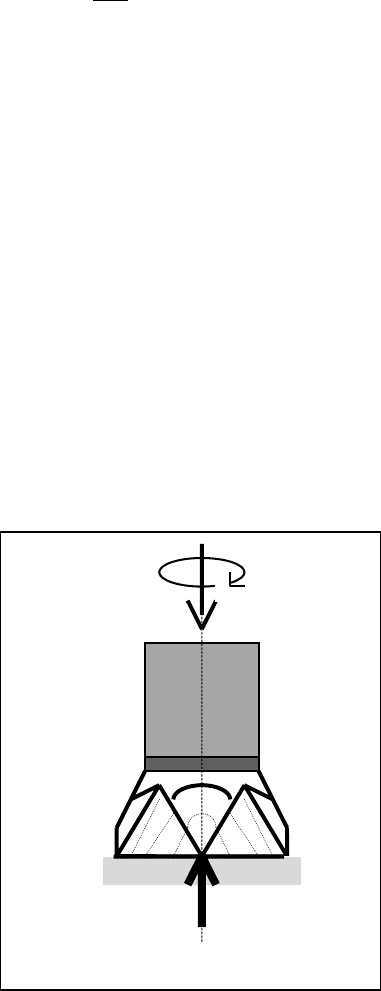

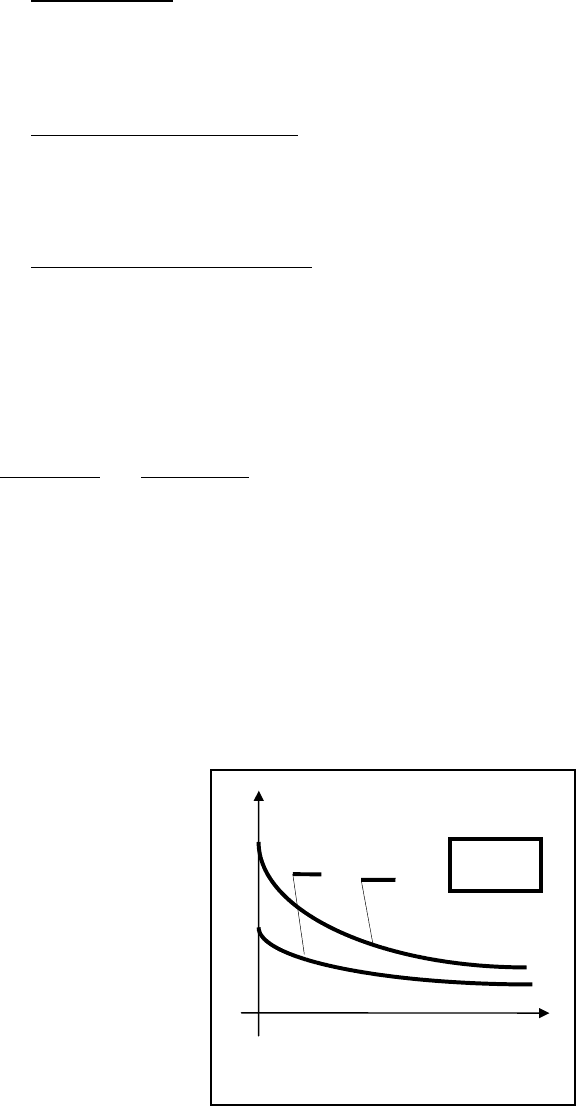

условиях по схеме, изображенной на рис.4.1

(учет осевой нагрузки на долото Р, скорости

его вращения n и иногда расхода промывоч-

ной жидкости Q

р

при полном игнорирова-

нии остальных факторов, которые «загоня-

ются» в эмпирические коэффициенты). Тем

не менее сильное влияние механических ха-

рактеристик бурильной колонны на процесс

разрушения горной породы отмечается во

многих исследованиях. Однако ни в одной из

приведенных выше зависимостей, используемых при проектировании режимов

бурения скважин, не нашли отражения геометрические и

механические харак-

теристики компоновок бурильных колонн, которыми для каждого конкретного

случая ведется бурение скважины. Короче говоря, представленные выше мате-

матические зависимости процесса углубления забоя не отражают влияния на не-

n

Q

р

Р

Рис.4.1

72

и

го такого важнейшего элемента, как бурильная колонна, осуществляющая связь

между забоем скважины и дневной поверхностью.

Итак, приведенные выше факты, при прочих равных условиях, имеют место

потому, что ни в коем случае нельзя разрывать тот единый механический «ор-

ганизм», каковым является система «долото - бурильная колонна».

Необходимо отметить, что сложные теоретические схемы

не способствуют

более прозрачному пониманию физической сущности исследуемых процессов.

Более того, подобный подход не приемлем при первоначальном ознакомлении с

весьма непростым механизмом разрушения горной породы на забое скважины.

Поэтому представляется целесообразным для лучшего понимания физической

сути в первую очередь подвергнуть исследованию процесс углубления забоя с

использованием простейшей компоновки бурильной колонны -

однородной бу-

рильной колонны без утяжеленных бурильных труб. В этом случае она может

быть принята эквивалентной однородному прямолинейному стержню с неиз-

менными по его длине характеристиками материала (плотность, упругие свой-

ства) и постоянным по площади поперечным сечением. Такой подход позволит

получить необходимые сведения в наиболее простых формах, но без искажения

сущности

исследуемых явлений. Ведь именно на простых моделях можно более

наглядно проиллюстрировать механизмы формирования и протекания иногда

довольно сложных процессов, что, в свою очередь, помогает вырабатыванию и

развитию интуиции исследователя. Этот путь изложения дальнейшего материа-

ла мы и изберем.

4.2. Неравномерность вращения бурильного инструмента

и ее влияние на механическую скорость бурения

Прежде чем переходить к описанию механизма углубления забоя бурящейся

скважины, необходимо рассмотреть процесс распространения крутильных воз-

мущений вдоль бурильной колонны. В первую очередь нужно найти скорость

их движения по колонне, которую мы примем эквивалентной однородному, уп-

ругому (выполняется закон Гука), прямолинейному стержню весьма большой

протяженности рассмотрим расчетную схему исследуемого

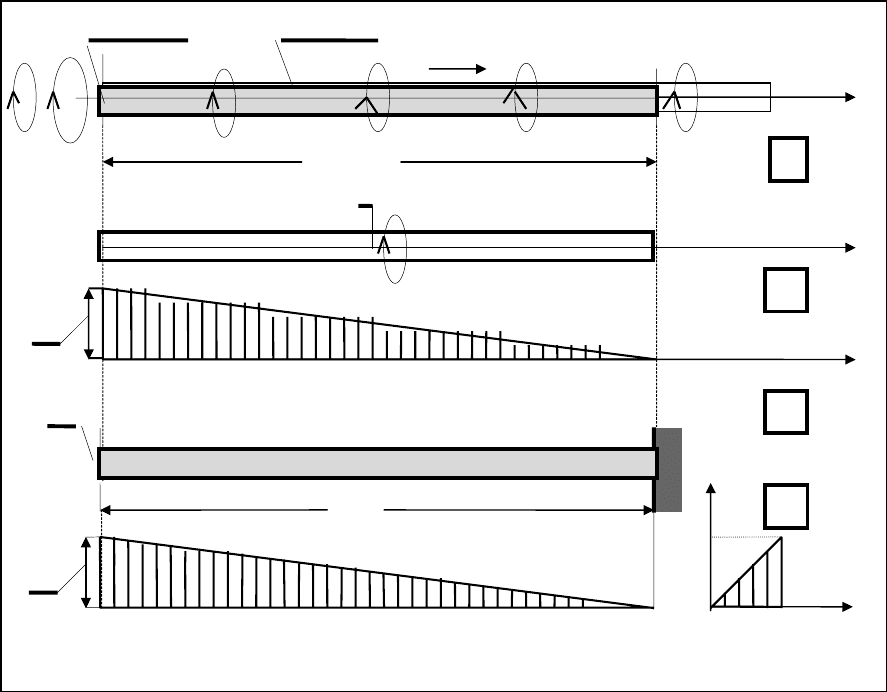

процесса, пред-

ставленную на рис.4.2. На этой схеме стержень расположен горизонтально, а

73

силы сопротивления вращению отсутствуют; начало координатной оси х поме-

щено в торец.

ϕ

=

ω

t J

P

, G,

ρ

ω

ω

ω

λ

ω

ω

x

М l

0

=

λ

t 1

ω

0

2 x

ϕ

0 x

ϕ

3

М

l

0

4

М

ϕ

0

ϕ

ϕ

Рис.4.2

Пусть в момент времени t=0 к торцу стержня прикладывается постоянный по

величине и направлению вращающий момент М, в результате чего торец начи-

нает вращаться с некоторой постоянной угловой скоростью

ω

(рис.4.2, поз.1).

Через некоторое время t на некотором участке стержня все сечения начинают

двигаться со скоростью

ω

. Обозначим длину этого участка через l

0

. Очевидно,

что к моменту времени t длина участка с движущимися поперечными сечениями

l

0

=

λ

t, где

λ

- скорость распространения возмущения по стержню в результате

вращения торца стержня (x=0). Зафиксируем полученную картину

(рис.4.2,поз.1) в момент времени t и рассмотрим механику процесса (на

рис.4.2,поз.1 участок с вращающимися сечениям затенен). При этом заметим,

что в случае идеально твердого стержня все его поперечные сечения начали бы

вращаться одновременно

со скоростью

ω

, в то время как при упругом стержне

74

более удаленные сечения начинают приходить в движение в более поздний мо-

мент времени. С точки зрения энергетического баланса очевидно, что работа

момента М, приложенного к торцу, за время t при повороте торца на угол

ϕ

пошла, с одной стороны, на создание кинетической энергии участка l

0

со скоро-

стью

ω

, поскольку все сечения этого участка вращаются с одинаковой скоро-

стью

ω

, с другой стороны - на создание потенциальной энергии участка l

0

в ре-

зультате его закручивания на величину

ϕ

=

ω

t. Это можно записать так (уравне-

ние энергетического баланса):

А = К + П,

где А - работа момента М при повороте торца на угол

ϕ

за время t, К - кинети-

ческая энергия вращающегося участка стержня (рис.4.2,поз.2), П - потенциаль-

ная энергия этого участка стержня.

Определим величины, входящие в уравнение энергетического баланса. Нач-

нем с вычисления момента М. Очевидно, что за время t поперечные сечения

участка длиной l

0

повернулись на углы от значения

ϕ

(торец) до нуля (крайнее

сечения с координатой х= l

0

), причем в силу того, что все сечения вращаются с

одинаковыми скоростями, зависимость

ϕ

(х) будет линейной:

).()1(

0

λ

ωωϕ

x

t

l

x

t −=−=

(4.2.1)

Отсюда абсолютная величина производной

∂

ϕ

∂

х

запишется как

∂ϕ

∂

ω

λ

х

= ,

и согласно соотношению (2.2.3) для абсолютной величины момента М получаем:

M

GJ

P

=

ω

λ

.

(4.2.2)

Очевидно, что работа А=М

ϕ

=М

ω

t, откуда

.

2

t

GJ

A

P

λ

ω

=

(4.2.3)

Поскольку момент инерции I участка стержня l

0

относительно оси вращения

при свободном и подкрученном состояниях не меняется, то кинетическая энер-

гия вращающейся части может быть представлена как кинетическая энергия ци-

линдрического стержня, вращающегося с угловой скоростью

ω

(рис.4.2,поз.2):

75

KI=

1

2

2

ω

.

Легко показать, что I =

ρ

J

P

l

0

=

ρ

J

P

λ

t, откуда

.

2

2

t

J

K

P

λωρ

=

(4.2.4)

Наконец очевидно, что в момент времени t сечение стержня x = l

0

еще не

сдвинулось, то есть его смещение равно нулю (рис.4.2,поз.3). Сечение же с лю-

бой другой координатой x

∈

[0,l

0

) в силу равномерного вращения со скоростью

ω

повернется на угол пропорционально координате х, а потому график смещений

сечений описывается линейной функцией в зависимости от расстояния текуще-

го сечения до торца (4.2.1) (рис.4.2,поз.3). Вычислим теперь потенциальную

энергию участка длиной l

0

. Для этого рассмотрим стержень длиной l

0

, один то-

рец которого жестко заделан, а второй торец статически подкручивается (то

есть очень медленно во времени) на величину от нуля до

ϕ

(рис.4.2,поз.4). При

этом очевидно, что графики поворотов сечений как во вращающейся части

стержня (рис.4.2,поз.3), так и у стержня, нагруженного статически

(рис.4.2,поз.4), совершенно идентичны, в силу чего и потенциальная энергия П

у этих стержней одна и та же. В случае статического нагружения при измене-

нии величины закручивания

свободного торца от нуля до

ϕ

момент на торце

согласно закону Гука возрастает от нуля до М.

Потенциальная энергия кручения при этом будет равна работе вращающе-

го момента при повороте на величину

ϕ

, то есть площади заштрихованного

прямоугольного треугольника на графике (М,

ϕ

) (рис.4.2,поз.4):

.

2

1

2

1

2

t

GJ

Mп

P

λ

ω

ϕ

==

(4.2.5)

Подставим полученные значения А, К и П в уравнение энергетического балан-

са:

.

2

1

2

1

2

2

2

t

GJ

tJt

GJ

т

P

P

λ

ω

λωρ

λ

ω

+=

Отсюда найдем, что

λ

ρ

=

G

.

(4.2.6)

76

И хотя изложенный вывод скорости распространения крутильных возмуще-

ний не вполне строгий, однако мы пришли к верному результату (в частности,

для стального стержня параметр

λ

=3200 м/с).

Заметим, что полная энергия бегущего вдоль стержня крутильного возмуще-

ния Э=К+П записывается, как

.

2

t

GJ

Э

P

λ

ω

=

(4.2.7)

Данное соотношение понадобится нам в дальнейшем.

Сейчас нами был рассмотрен случай распространения крутильного волново-

го возмущения в прямолинейном однородном стержне с постоянными по его

длине параметрами (площадь поперечного сечения, материал стержня). Разбе-

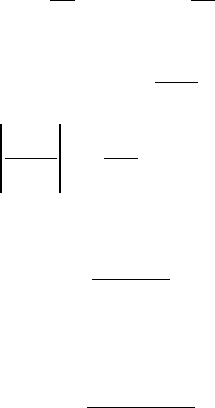

рем процесс отражения крутильного волнового возмущения в составном стерж-

не, состоящем из двух участков с разными механическими и

геометрическими

характеристиками (рис.4.3).

Пусть по первому участку стержня, характеризуемому полярным моментом

инерции поперечного сечения J

P1

, модулем сдвига G

1

и плотностью материала

ρ

1

(скорость

λ

1

), движется волновое возмущение (длина крутильной волны l

1

,

скорость вращения сечений

ω

) в направлении второго участка с соответствую-

щими характеристиками J

P2

, G

2

,

ρ

2

и

λ

2

(рис.4.3,поз.1; волновое возмущение вы-

делено жирным прямоугольником). В некоторый момент времени оно достигает

границы а-а раздела двух сред (место состыковки стержней), и мы наблюдаем

процесс, изображенный на рис.4.3,поз.2:

прямая волна (скорость вращения

ω

)

направлена к сечению

а-а в сторону возрастания координаты х; отраженная

волна

(скорость

ω

1

) направлена от сечения а - а противоположно направле-

нию 0 х ;

поглощенная волна (скорость

ω

2

) направлена от сечения а-а в на-

правлении оси 0х.

77

l

1

=

λ

1

T

a

0 x

λ

1

ω

a 1

G

1

,J

P1

,

ρ

1

G

2

,J

P2

,

ρ

2

λ

1

M

1

M

2

λ

2

0 x

ω

λ

1

ω

1

ω

2

2

λ

1

λ

2

0 x

l

1

=

λ

1

T

ω

1

l

2

=

λ

2

T

ω

2

3

Рис.4.3

Очевидно, что процесс отражения будет длиться на отрезке времени t=Т, где Т -

время действия граничного возмущения, вызвавшего волну длиной l

1

=

λ

1

Т (см.

рис.4.3,поз.1). Поскольку согласно третьему закону Ньютона момент М

1

, дейст-

вующий со стороны первого участка в сечении а-а, равен моменту М

2

, дейст-

вующему со стороны второго участка в этом же сечении, а выражения для этих

моментов с учетом знаков скоростей вращения поперечных сечений

ω

,

ω

1

и

ω

2

,

как видно из рис.4.3,поз.2, записываются согласно (4.2.2), как

,,)(

2

222

2

1

11

1

1

111

1

11

1

λ

ω

λ

ωω

λ

ω

λ

ω

PPPP

JG

M

JGJGJG

M =−=−=

то после приравнивания этих моментов с учетом противоположности их на-

правлений действия (М

1

=-М

2

) и несложных преобразований получим:

.

2

221

122

1

ω

λ

λ

ωω

P

P

JG

JG

−=−

(4.2.8)

78

После завершения процесса отражения по первому участку будет распро-

страняться отраженная волна (скорость

ω

1

), а по второму - поглощенная (ско-

рость

ω

2

). Эта картина показана на рис.4.3,поз.3. Очевидно, что энергия прямой

волны (рис.4.3,поз.1) пошла на создание энергий отраженной и поглощенной

волн (рис.4.3,поз.3).

Полная энергия прямой волны дается соотношением (4.2.7) при t = T, и она

равна сумме полных энергий отраженной и поглощенной волн:

,T

JG

T

JG

T

JG

PPP

2

2

222

1

2

111

1

2

11

λ

ω

λ

ω

λ

ω

+=

откуда

.

JGJG

)(

PP

2

22

2

2

1

11

2

1

2

λ

ω

λ

ωω

=−

Приведем данное выражение к следующему виду:

.

JG

JG

))((

P

P

2

2

211

122

11

ω

λ

λ

ωωωω

=+−

После подстановки в левую часть равенства вместо первого сомножителя его

выражение (4.2.8) и несложных преобразований получаем:

ω

ω

ω

+

=

−

12

.

Полученное выражение и равенство (4.2.8) запишем в виде системы уравнений:

⎪

⎩

⎪

⎨

⎧

=−

−=+

.

JG

JG

,

P

P

ωω

λ

λ

ω

ωωω

2

211

122

1

21

Введем теперь следующие обозначения:

k

ω

ω

ω

=

1

- коэффициент отражения, (4.2.9)

r

ω

ω

ω

=

2

- коэффициент поглощения. (4.2.10)

Тогда записанная система преобразуется к виду:

79

⎪

⎩

⎪

⎨

⎧

=−

−=+

.r

JG

JG

k

,rk

P

P

1

1

211

122

ωω

ωω

λ

λ

Данная система легко решается

r

GJ

GJ G J

P

PP

ω

λ

λλ

=−

+

2

21 1

21 1 12 2

,

(4.2.11)

k

GJ G J

GJ GJ

PP

PP

ω

λ

λ

λλ

=

−

+

21 1 12 2

21 1 12 2

.

(4.2.12)

Итак, (4.2.11) и (4.2.12) дают выражения для коэффициентов поглощения и

отражения соответственно.

Пусть выполнено равенство:

GJ G J

PP11

1

22

2

λλ

= .

(4.2.13)

В этом случае k

ω

=0, r

ω

= -1, и отраженная волна отсутствует, то есть волно-

вое возмущение беспрепятственно проходит границу раздела двух сред и в этом

смысле стержень может рассматриваться, как однородный. В подобных случаях

говорят о

равенстве волновых сопротивлений участков стержня.

Полученные результаты позволяют перейти к анализу проблемы, отраженной

в заголовке настоящего раздела.

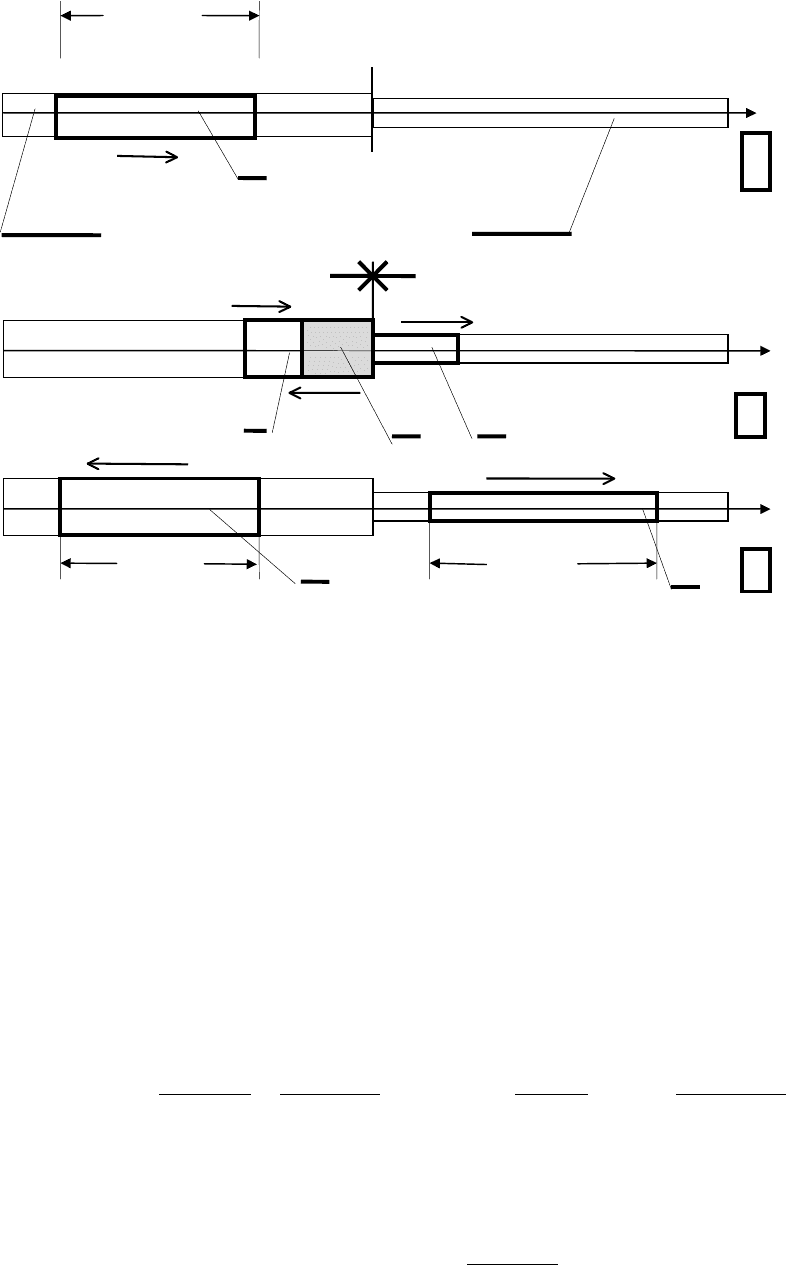

На рис.4.4 показаны типичные зависимости

момента сопротивления вращению долота М

Н

со стороны забоя при постоянной осевой на-

грузке (каждая кривая М

Н

соответствует осевой

нагрузке на долото P

i

, где i=1,2) от угловой

скорости вращения долота (М

1

и М

2

соответст-

венно моменты страгивания долота из состоя-

ния покоя, см. также рис.3.1). Остановимся бо-

лее подробно на моментной характеристике

М

Н

. Важной чертой этой зависимости является экспериментально установлен-

ный факт уменьшения момента сопротивления вращению долота М

Н

по мере

увеличения скорости его вращения при постоянной осевой нагрузке. Кроме это-

М

Н

М

2

Р

1

Р

2

Р

1

<

Р

2

М

1

0 п

Рис.4.4

80

го возрастание осевой нагрузки увеличивает момент сопротивления вращению

долота. Качественная картина изменения М

Н

от n , показанная на рис.4.4, харак-

терна для всех без исключения типов породоразрушающего инструмента. В даль-

нейшем мы будем предполагать, что эта зависимость нам известна.

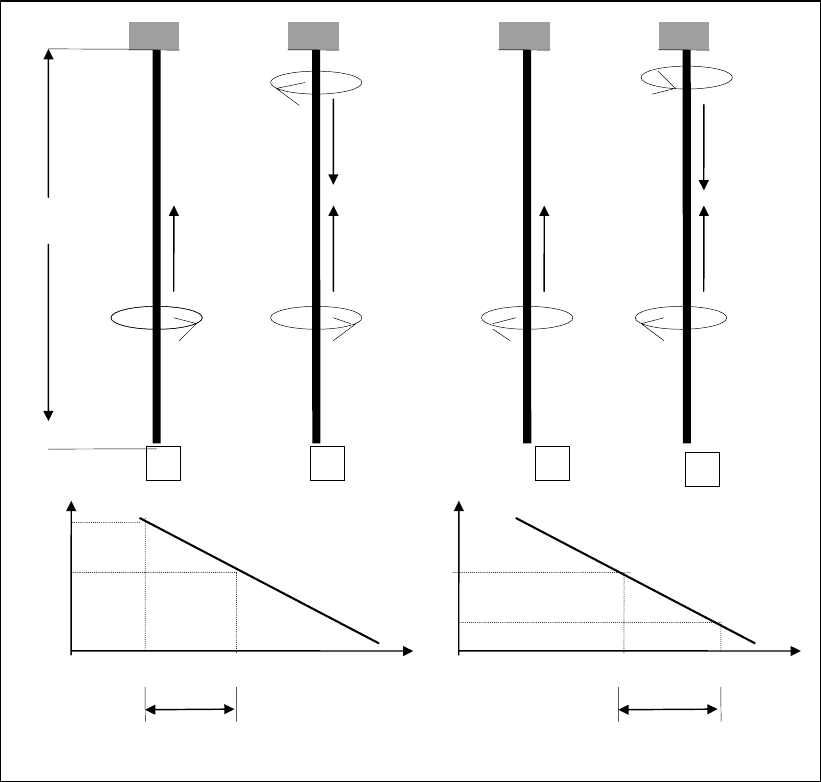

А теперь, исходя из элементарных соображений, покажем, как уменьшение

момента сопротивления вращению долота со стороны разрушаемого забоя с

возрастанием скорости вращения вызывает формирование незатухающих кру

-

тильных колебаний бурильной колонны, а следовательно, и долота, -

крутиль-

ных автоколебаний

(этот вид колебаний возникает при подведении энергии к

колеблющейся системе от источника не колебательного характера). Для этого

обратимся к рис.4.5.

Пусть в некоторый момент времени скорость вращения долота п (которая при

равномерном вращении бурильной колонны равна п

0

) в силу некоторой причины

λ

λ

Н

λ

λ

λ

λ

М

Н

1 2 М

Н

3 4

М

max

M

0

M

0

M

min

0 n

min

n

0

n 0 n

0

n

max

n

δ

п

δ

п

Рис. 4.5