Ярошенко Н.Н. История и методология теории социально-культурной деятельности: учебник

Подождите немного. Документ загружается.

История и методология теории социально-культурной деятельности

чивающем сущностное единство методологических оснований теории

социально-культурной деятельности

Такая многоуровневость методологии социально-культурной дея-

тельности позволяет выявить ее специфику, принципиальное отличие,

например от методологии культурологии и методологии социологии,

которые весьма тесно соприкасаются в теоретическом плане с пред-

метной областью теории социально-культурной деятельности Ибо ни

одна из них не может быть рассмотрена в качестве интегративной нау-

ки,

предметная область которой связана с целенаправленным осмыс-

лением процесса воспитания личности, хотя и не исключает его изу-

чение

Структура методологии специальной науки тесно связана с про-

цессами интеграции и дифференциации научного познания Эти про-

цессы на методологическом уровне несколько отличаются от процес-

сов общей научной интеграции и дифференциации

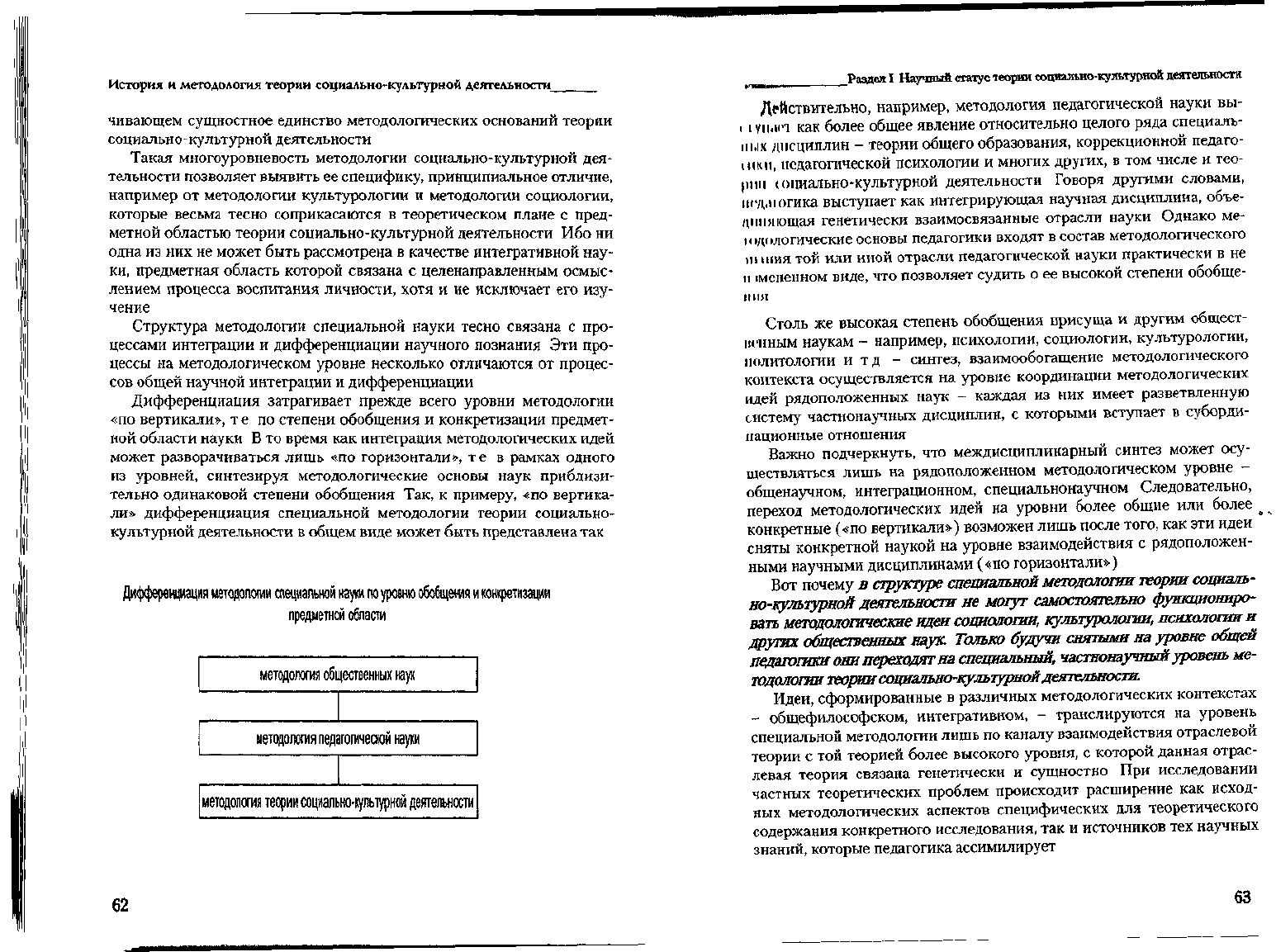

Дифференциация затрагивает прежде всего уровни методологии

«по вертикали», т е по степени обобщения и конкретизации предмет-

ной области науки В то время как интеграция методологических идей

может разворачиваться лишь «по горизонтали», т е в рамках одного

из уровней, синтезируя методологические основы наук приблизи-

тельно одинаковой степени обобщения Так, к примеру, «по вертика-

ли» дифференциация специальной методологии теории социально-

культурной деятельности в общем виде может быть представлена так

Дифференциация методологии специальной науки по уровню обобщения и конкретизации

предметной области

методология общественных наук

методология педагогической

нар

методология теории социально-культурной деятельности

62

Раздел! Научный статус теории социально-культурной деятельности

Действительно, например, методология педагогической науки вы-

<

iviwei как более общее явление относительно целого ряда специаль-

ных дисциплин - теории общего образования, коррекционной педаго-

1шш, педагогической психологии и многих других, в том числе и тео-

рии социально-культурной деятельности Говоря другими словами,

нгд.иогика выступает как интегрирующая научная дисциплина, объе-

диняющая генетически взаимосвязанные отрасли науки Однако ме-

к

(дологические основы педагогики входят в состав методологического

in шия той или иной отрасли педагогической науки практически в не

и жененном виде, что позволяет судить о ее высокой степени обобще-

ния

Столь же высокая степень обобщения присуща и другим общест-

исиным наукам - например, психологии, социологии, культурологии,

политологии и тд - синтез, взаимообогащение методологического

контекста осуществляется на уровне координации методологических

идей рядоположенных наук - каждая из них имеет разветвленную

систему частнонаучных дисциплин, с которыми вступает в суборди-

национные отношения

Важно подчеркнуть, что междисциплинарный синтез может осу-

ществляться лишь на рядоположенном методологическом уровне -

общенаучном, интеграционном, специальнонаучном Следовательно,

переход методологических идей на уровни более общие или более

конкретные («по вертикали») возможен лишь после того, как эти идеи

сняты конкретной наукой на уровне взаимодействия с рядоположен-

ными научными дисциплинами («по горизонтали»)

Вот почему в

структуре

специальной

методологии теории

социаль-

но-культурной деятельности

не могут

самостоятельно

функциониро-

вать методологические

идеи

социологии,

культурологии,

психологии и

других

общественных

наук. Только будучи

снятыми

на уровне общей

педагогики они переходят на

специальный,

частнонаучный уровень ме-

тодологии

теории социально-культурной деятельности.

Идеи, сформированные в различных методологических контекстах

- общефилософском, интегративном, - транслируются на уровень

специальной методологии лишь по каналу взаимодействия отраслевой

теории с той теорией более высокого уровня, с которой данная отрас-

левая теория связана генетически и сущностно При исследовании

частных теоретических проблем происходит расширение как исход-

ных методологических аспектов специфических для теоретического

содержания конкретного исследования, так и источников тех научных

знаний, которые педагогика ассимилирует

63

История и методология теории социально-культурной деятельности

Такая разветвленность методологии социально-культурной тео-

рии, наличие в ней различных уровней и аспектов дифференциации

категориальных понятий, отношений взаимной координации и субор-

динации между ними показывают, что в данном случае мы имеем дело

с глубоко эшелонированной системой методологии, обладающей сво-

ей спецификой не только благодаря специфике предметной области

(функциональная специфика), но и благодаря особенностям струк-

турно-типологического свойства.

Относительная автономность (структурно-типологическая и функ-

циональная) отдельных систем и подсистем, входящих в ее состав,

органически сочетается с действием системообразующих факторов в

масштабах общенаучной методологии. К ним можно отнести такие

факторы, как материальное единство мира (как объективную основу

научного знания), единство социальной реальности (при всем много-

образии ее видов, проявлений и сторон), единство процессов диффе-

ренциации и интеграции в развитии научного знания.

Здесь следует обратить внимание на особенность цикличной смены

парадигм, относящуюся к внутренней структуре науки. «В периоды

научных революций возникает необходимость в синтезе наук, в уче-

ных-энциклопедистах, способных уловить суть перемен в многомер-

ном мире, сформировать основы новой парадигмы. В следующих фа-

зах преобладает процесс дифференциации наук, появление все новых

частных отраслей знаний, специализированных ученых, которые уг-

лубляются в одну из дисциплин, проверяя и подкрепляя фактами но-

вые теории и раскрывая способы их практического применения; науч-

ные открытия порождают кластер (пучок) изобретений. В фазе зрело-

сти этот процесс достигает своего предела, за частоколом деревьев ча-

стных истин теряются контуры перемен в общем лесе научного позна-

ния; вновь приходит время мощных импульсов синтеза этих перемен.

Такова в общих чертах картина циклично-генетической динамики со-

циальных наук» .

Как видим, в контексте парадигмального анализа структуры науки

обнаруживается тесная связь результатов теоретической деятельности

со структурой и особенностями научно-поисковой деятельности на-

учного сообщества. Действительно, на каждом из этапов развития тео-

рии социально-культурной деятельности мы сталкиваемся с разной

степенью теоретической активности исследователей - от весьма бур-

39

Яковец

Ю.В.

Формирование постиндустриальной парадигмы: истоки и пер-

спективы // Вопросы философии. - М.,

1997.

- №

1.

- С. 6

64

Раздел

I.

Научный статуе теории

социально-культурной

деятельности

ных исследований в годы формирования теории в 1920-е годы, пред-

ставленных подлинными учеными-энциклопедистами, такими, как

Е.Н. Медынский и другие, до практически полного исчезновения по-

пыток дать методологическое обоснование теории, обусловленное со-

средоточенностью исследователей на решении частных вопросов, ко-

торыми к началу 1990-х годов теория социально-культурной деятель-

ности оказалась прямо-таки перенасыщена: многим ученым до сих пор

памятно то глубинное ощущение вакуума теоретически-обобщающих

идей. Именно в это время впервые была сформулирована идея нового

социально ориентированного подхода к анализу традиционной дея-

тельности учреждений культуры. Вот почему появление «Основ соци-

ально-культурной деятельности» Т.Г. Киселевой и Ю.Д. Красильни-

кова можно считать новым этапом в развитии науки, точкой ее би-

фуркации, в которой в снятом виде сфокусировались идеи, историче-

ски унаследованные в ядре парадигмы социально-культурной дея-

тельности, и идеи инновационного, ценностно-смыслового свойства -

идеи гуманизации, вариативности деятельности, ориентации на высо-

кие ценностные приоритеты.

Безусловно, что вопрос о специальной методологии теории соци-

ально-культурной деятельности нельзя признать окончательно ре-

шенным, ибо для поиска структурно-типологических ее особенностей

ключевым моментом является выявление специфики методологии

педагогики.

Только после определения методологии педагогики появляется

возможность приступить к развернутому определению сущности ме-

тодологии какой-либо из отраслей педагогики, каковой является, к

примеру, социально-культурная деятельность. Однако этот вопрос

еще не вполне решен на уровне общей педагогики.

В педагогической науке в 1980-1990-е годы шел достаточно актив-

ный поиск содержания понятия «методология педагогики». Результа-

ты исследовательской работы, полученные в этом направлении, по-

зволили выдвинуть дифференцированное представление о структуре

и содержании методологического знания, важное место в котором за-

няло представление о специальной методологии различных отраслей

педагогики.

Надо отметить, что статья о методологии педагогической науки от-

сутствовала в первой советской «Педагогической энциклопедии»

40

.

Этот ключевой термин не включен в понятийный фонд в основных

40

Педагогическая энциклопедия:

В

3 т. / Под ред. А.Г. Калашникова, при уча-

стии М.С. Эпштейна. - М.: Работник просвещения, 1929.

65

История и методология теории социально-культурной деятельности

российских справочных изданиях по педагогической тематике, издан-

ных в 1960-1970-е годы

41

. Эта устойчивая тенденция сохранилась в

«Российской педагогической энциклопедии» 1993 года

42

. В этом изда-

нии встречается лишь упоминание о том, что «система методов иссле-

дования определяется исходной концепцией исследователя, его пред-

ставлениями о сущности и структуре изучаемого, общей методологи-

ческой ориентации, целей и задач конкретного исследования»

43

. Не

определяется понятие «методология педагогики» и в ряде других

нормативных и учебных источников.

Между тем в отечественной педагогической науке к началу 1990-х

годов были накоплены некоторые представления о составе ее методо-

логии

44

. Анализ литературы по методологическим проблемам педаго-

гики показывает, что в состав педагогических знаний, которые можно

отнести к методологическим, входят:

• социальные цели, влияющие на развитие педагогической действи-

тельности;

« философские основания - общая основа творческого применения

категорий и законов диалектики в педагогическом исследовании и

преобразовании педагогической реальности;

« понятийный фонд педагогической науки - язык педагогической

науки вообще, базовые и периферийные его понятия;

• методы педагогических исследований как инструмент научного

поиска, научного решения педагогических задач;

« методы педагогического прогнозирования;

41

См.: Педагогический словарь. - М., 1960; Педагогическая энциклопедия. -

М, 1966-1968 и др.

42

Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. В.В. Давыдов. -

М.: Большая российская энциклопедия, 1993.

43

Полонский В.М. Методы исследования // Российская педагогическая эн-

циклопедия: В 2 т. / Гл. ред. В.В. Давыдов. - М: Большая российская энцик-

лопедия, 1993. - Т. 1. - С. 570.

44

В этом смысле важными нам представляются следующие работы: Скаткин

М.Н. Методология и методика педагогических исследований. - М., 1986; Ме-

тодология педагогических исследований / Под ред. А.И. Пискунова, Г.В. Во-

робьева. - М., 1980; Методологические аспекты развития педагогической нау-

ки в современных условиях / Под ред. Я.С. Турбовского. - М., 1980; Методо-

логические проблемы развития педагогической науки / Под ред. П.Р. Атутова

и

др.

- М., 1985

и

др.

66

Раздел

I.

Научный статус теории социально-культурной деятельности

• принципы и методы преобразования педагогической действитель-

ности;

• принципы и методы идеологической интерпретации направлений

педагогических исследований, их результатов и последствий вне-

дрения;

• показатели и критерии эффективности педагогического труда и

качества результатов деятельности педагогов.

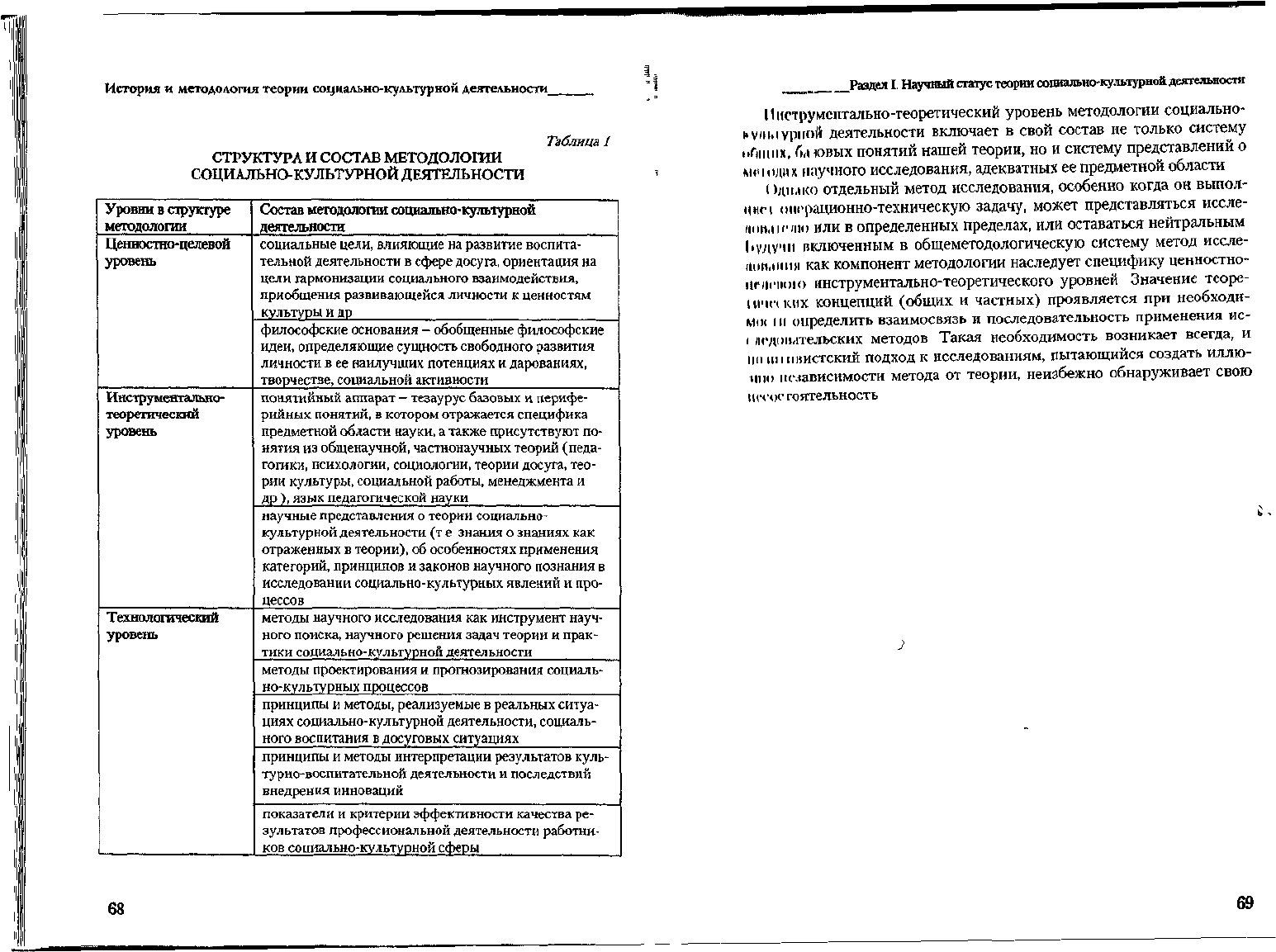

Таким образом, в методологию педагогики входят методологиче-

ские ориентиры, необходимые для разработки теории, теория иссле-

довательских методов (учение о методе), а также методические, тех-

нологические компоненты, соподчиненные с сущностной, ценностно-

смысловой ориентацией педагогической теории. В этом перечне уга-

дывается трехсоставная природа методологии педагогики -

ценност-

но-целевой, инструментально-теоретический, технологическийуроътт.

Структурный анализ методологических оснований педагогической

пауки позволяет обнаружить, что для социально-культурной деятель-

ности характерно наличие методологической специфики по каждому

из этих уровней. При этом выраженность специфики оказывается раз-

личной по всему составу компонентов, входящих в указанные уровни.

В таблице 1 соотнесены структура и состав методологии социаль-»

но-культурной деятельности, что позволяет показать ее общепедаго-

гическую и узкоспециальную природу.

На ценностно-целевом уровне специфика методологии социально-

культурной деятельности проявляется прежде всего в таком компо-

ненте методологии, как социальные цели.

Определяющее значение всеобщей, то есть философской, методо-

логии по отношению к общенаучным и специальным методам иссле-

дования, как правило, характеризуется тем, что она пронизывает каж-

дый из исследовательских методов.

67

История и методология теории социально-культурной деятельности

Таблица

1

СТРУКТУРА И СОСТАВ МЕТОДОЛОГИИ

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уровни

в

структуре

методологии

Ценностно-целевой

уровень

Инструментально-

теоретический

уровень

Технологический

уровень

Состав методологии социально-культурной

деятельности

социальные цели, влияющие на развитие воспита-

тельной деятельности

в

сфере досуга, ориентация на

цели гармонизации социального взаимодействия,

приобщения развивающейся личности

к

ценностям

культуры

и

др

философские основания

-

обобщенные философские

идеи, определяющие сущность свободного развития

личности

в

ее наилучших потенциях и дарованиях,

творчестве, социальной активности

понятийный аппарат

-

тезаурус базовых

и

перифе-

рийных понятий,

в

котором отражается специфика

предметной области науки,

а

также присутствуют по-

нятия

из

общенаучной, частнонаучных теорий (педа-

гогики, психологии, социологии, теории досуга, тео-

рии культуры, социальной работы, менеджмента

и

др ), язык педагогической науки

научные представления о теории социально-

культурной деятельности

(т

е знания о знаниях как

отраженных

в

теории), об особенностях применения

категорий, принципов

и

законов научного познания

в

исследовании социально-культурных явлений

и

про-

цессов

методы научного исследования как инструмент науч-

ного поиска, научного решения задач теории

и

прак-

тики социально-культурной деятельности

методы проектирования

и

прогнозирования социаль-

но-культурных процессов

принципы

и

методы, реализуемые в реальных ситуа-

циях социально-культурной деятельности, социаль-

ного воспитания в досуговых ситуациях

принципы

и

методы интерпретации результатов куль-

турно-воспитательной деятельности и последствий

внедрения инноваций

показатели

и

критерии эффективности качества ре-

зультатов профессиональной деятельности работни-

ков социально-культурной сферы

68

_____

Раздел

I.

Научный статус теории

содаально-культурной деятельности

Инструментально-теоретический уровень методологии социально-

и

у«i.i урной деятельности включает в свой состав не только систему

..Синих, баювых понятий нашей теории, но и систему представлений о

м»чид|1Х научного исследования, адекватных ее предметной области

(>дн.1КО отдельный метод исследования, особенно когда он выпол-

нит (ик'рационно-техническую задачу, может представляться иссле-

шише/но или в определенных пределах, или оставаться нейтральным

будучи включенным в общеметодологическую систему метод иссле-

ШШ.НП1Я как компонент методологии наследует специфику ценностно-

iw/ii'iioio инструментально-теоретического уровней Значение теоре-

ut'iaiuix концепций (общих и частных) проявляется при необходи-

мое in определить взаимосвязь и последовательность применения ис-

( «едшительских методов Такая необходимость возникает всегда, и

ппппннистский подход к исследованиям, пытающийся создать иллю-

пш) независимости метода от теории, неизбежно обнаруживает свою

нссосгоятельность

69

J

РАЗДЕЛ III.

ПАРАДИГМЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ

ТЕМА

8.

ПАРАДИГМАЛЬНЫЕ

ОСНОВАНИЯ

НАУЧНОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Содержание понятия «парадигма» (от греч. paradeigma -

пример, образец). Парадигма как господствующая система

идей, научных представлений, которая позволяет решать ми-

ровоззренческие и практические задачи, служит эталоном на-

учного мышления.

Смена парадигм социальной науки как условие и предпо-

сылка общественного прогресса, позволяющая более эффек-

тивно и успешно воздействовать на развитие общества, опре-

делять ближайшие и отдаленные последствия такого воздей-

ствия.

Понятие «парадигма» в социально-культурном исследова-

нии как обобщающая модель методологической, теоретиче-

ской и прикладной деятельности научного сообщества теоре-

тиков социально-культурной деятельности, научно-

педагогических коллективов, представителей научных школ.

Научное понятие «парадигма» имеет отношение прежде всего к ме-

тодологии науки. Понятием «парадигма» сегодня определяют «при-

знанные всеми научные достижения, которые в течение определенно-

го времени дают модель постановки проблем и их решений научному

сообществу»

45

Речь идет о некой господствующей системе идей, науч-

ных представлений, которая дает исследователям определенное виде-

ние мира и позволяет решать мировоззренческие и практические за-

дачи, служит эталоном научного мышления.

Парадигма - это обобщающая модель методологической,

теорети-

ческой и прикладной

деятельности

научного

сообщества.

Вот почему

в современной философии науки складывается вполне единодушное

мнение, что смена парадигм социальной науки является важным ус-

ловием и предпосылкой общественного прогресса, позволяя более

Кун

Т.

Структура научных

революций.

- М., 1977. -

С.

11.

7М

П4

|ффпипшго и успешно воздействовать на развитие общества, предви-

ин

ближайшие и отдаленные последствия такого воздействия.

leucine и цикличность смены парадигм как самостоятельная про-

пнем.i, имеющая общенаучный характер, изучается с середины 1960-х

1ПДОИ, после появления работ Томаса Куна, а затем И. Пригожина, и

'ipyiiiv западных исследователей Изучение этой проблематики осу-

ц<*с шлялось в рамках особого направления философских исследова-

ний - философии науки. Оживленная дискуссия 1960-1980-х годов

|ю шшросам источников и динамики научного знания развернулась в

|)мбогах Т. Куна, К. Поппера, М. Полани, И. Лакатоса,

fl Фейерабенда. Итогом философских дискуссий явилось становле-

ние нескольких авторитетных теорий развития науки.

В отечественной науке имеются фундаментальные исследования

парадигм естественнонаучного и общественно-научного знания (В.А.

Лекторский, В Н. Порус, В.И Купцов, Б.Г. Юдин и др.). Сегодня на-

мечается особый интерес к изучению методологии обществоведческих

наук, среди которых педагогика имеет решающее значение как наука

фокусирующая (реализующая) в воспитательной практике достиже-

ния и идеи всех обществоведческих наук, претворяющая в реальность

их парадигмальные значения и смыслы. Говоря другими словами, со-

временная педагогическая наука находит отражение в многообразных

педагогических концепциях и технологиях, которые в XXI веке при-

несут с собой новое видение мира, сформируют новый стиль жизни и

2

деятельности Однако сама теория социально-культурной деятельно-

сти, как особого вида педагогической деятельности в этом контексте

являются наименее изученной именно со стороны ее парадигмалыюй,

методологической обусловленности.

В данном контексте ясно, что изучение педагогических парадигм

социально-культурной деятельности в той или иной степени выража-

ет острую потребность теоретиков и практиков, ученых выявить некие

обобщенные представления о сущности, организации, методике, а так-

же результатах этой деятельности. Результативность подобной науч-

ной рефлексии весьма определенно сказывается на выдвижении пер-

спективных целей развития отраслевой науки, задает тон для выра-

ботки моделей и технологий педагогической деятельности в социаль-

но-культурной сфере. Исходным моментом для анализа парадигм

науки должно выступать определение теории, максимально конкрети-

зирующее специфику предметной области, которую осмысляет данная

наука.

Профессор Е.В. Бондаревская точно отметила, что «широкое рас-

пространение понятия «парадигма» в современных научно-

История и методология теории социально-культурной деятельности

педагогических исследованиях и инновационной образовательной

практике свидетельствует, что в нем объективированы важные как для

ученых, так и для учителей значения. Нельзя не заметить особую при-

страстность исследователей, использующих это понятие. Парадигму

отстаивают, причем не в диалоге, а в жестком споре, за нее «сражают-

ся»,

каждый ученый стремится предложить собственное ее определе-

ние,

поэтому парадигма не миф, как утверждают некоторые теоретики,

а реальность, методологический феномен, без которого, очевидно, не-

возможно обойтись ни современному исследователю, ни педагогу-

практику, вставшему на путь инновационной деятельности»

46

.

К мировоззренческим парадигмам социальной педагогики в воспи-

тательном ее аспекте Л.Е. Никитина относит положения, базирую-

щиеся на теории социального действия (М. Вебер, Т. Парсонс); теории

постиндустриального общества (Д. Белл); современных версиях тео-

рии факторов: теории культурного отставания У.Ф. Огборна, теории

индустриальной цивилизации Р. Арона и У. Ростоу, теории экономи-

ческой цивилизации К. Шепарда; а также на теориях элиты (биологи-

ческих - Р. Уильяме, Э. Богардус; психологических -

Г.

Джильберт,

Б.

Скиннер; психоаналитических - неофрейдизм, Э. Эриксон; соци-

ально-психологических - Э. Фромм, Г. Лассауэлл; технократических

- Дж. Бернхэм, Дж. Гэлбрейт; наукократических - концепция мерито-

кратии (Д. Белл, М. Янг, К. Штайнбаух, Г. Краух и др.); теории космо-

политизма (мирового гражданства) и гражданского общества; теория

«органичного роста» (М. Месарович и Э. Пестель) и др.

Среди специфических воспитательных парадигм выделяются со-

циально-педагогическая парадигма П. Наторпа, который рассматри-

вал социальную педагогику как направление интеграции воспита-

тельных сил общества с целью повышения культурного уровня наро-

да, и парадигма Г. Ноля и Г. Боймера, сводивших социальную педаго-

гику к направлению социальной помощи обездоленным детям, их

опеке, профилактике нарушений несовершеннолетних и т.д.

Вместе с тем особое значение имеет не только содержание воспита-

тельных парадигм, но и выбор той или иной из них при формировании

логико-гносеологического аппарата теории воспитания, что обуслов-

ливается ее связями с другими науками, влияющими на процесс раз-

вития самой теории и отражаемой ею воспитательной практики, на

46

Бондаревская Е.В. Парадигма как методологический регулятив педагогиче-

ской науки и инновационной практики // http://portalus.ru

72

Раздел

III.

Парадигмы социально-культурных

исследований

процесс становления и развития теоретического знания в области

носнитания, на отбор содержания, структуры, технологий и т.д.

47

.

Понятие

"парадигма"в

социально-культурномисследовании

1

Iporpecc науки и техники в XX веке выдвинул перед методологией

п историей науки актуальную проблему анализа природы и структуры

тех коренных, качественных изменений научного знания, которые

принято называть революциями в науке.

В 1970-е годы в философии науки возобладала идея релятивности

норм научно-познавательной

деятельности.

С разных сторон эту про-

блему анализировали М. Полани, С. Тулмин, Н. Хэнсон, И. Лакатос,

Дж. Агасси, П. Фейерабенд и другие исследователи, взгляды которых

могут быть соотнесены с методологическими концепциями критиче-

ского рационализма или исторической школы в философии науки.

Однако в западной философии и истории науки интерес к этой про-

блеме до сих пор актуализируется в связи с анализом идей, высказан-

ных, прежде всего, Томасом Куном. Его книга "Структура научных

революций" вызвала огромный интерес не только у зарубежных исто-

риков науки, но также у отечественных философов, социологов, пси-

хологов, изучающих научное творчество.

На первый взгляд Кун не открывает ничего нового, о наличии в

развитии науки нормальных и революционных периодов говорили

многие авторы. Но они не смогли найти аргументированного ответа на

вопросы: «Чем отличаются небольшие, постепенные, количественные

изменения в науке от изменений коренных, качественных, в том числе

революционных?», «Как эти коренные сдвиги назревают и подготав-

47

См.: Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. М.,1996; Бон-

даревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного об-

разования // Педагогика. 1997. - №4; Бондаревская Е.В. Личностно-

ориентированное образование: опыт разработки парадигмы. Ростов-на-Дону.

1997;

Колесникова И.А. Педагогические цивилизации и их парадигмы // Пе-

дагогика. - 1995. - № 6; Корнетов Г.Б. Парадигмы базовых моделей образова-

тельного процесса. // Педагогика. - 1999. - №3; Муравьева Г.Е. Стратегии

проектирования образовательного процесса // Школьные технологии. - 2002.

- №

6;

Пилиповский В.Я. Рационалистическая модель школы и процесса обу-

чения на Западе//Педагогика. - 1993. - №2; Пилиповский В.Я. Традициона-

листско-консервативная парадигма в теории обучения на Западе // Педагоги-

ка. - 1992. - №9; Соловейчик С.Л. Последняя книга. - М: Первое сентября,

1999;

Хорошко Н.Ф., Головко В.М. Педагогическая концепция «Школа "Ин-

теллектуально одаренные дети"» // Школьные технологии. - 2002. - № 6;

Ямбург Е.А. Школа

для

всех.

- М: Новая школа, 1996.

73

История и методология теории социально-культурной деятельности

ливаются в предшествующий период?». Не случайно поэтому история

науки нередко излагается как простой перечень фактов и открытий.

При таком подходе прогресс в науке сводится к простому накоплению

и росту научного знания (кумуляции), вследствие чего не раскрыва-

ются внутренние закономерности происходящих в процессе познания

изменений. Этот кумулятивистский подход и критикует Кун в своей

книге, противопоставляя ему свою концепцию развития науки через

периодически происходящие революции.

Кратко теория Т. Куна состоит в следующем: периоды спокойного

развития (периоды «нормальной науки») сменяются кризисом, кото-

рый может разрешиться революцией, заменяющей господствующую

парадигму.

В современной теории социально-культурной деятельности все

чаще употребляется понятие «парадигмы» и все явственнее обнару-

живается объективная необходимость его экспликации. Для этого,

необходимо, во-первых, выделить содержание понятия «парадигма»,

показать, как оно позволяет представить структуру научного знания,

его динамику. Во-вторых, с целью уточнения объема и содержания

этого понятия следует соотнести его с родственными или близкими. К

таковым относится в первую очередь понятия методологии и научной

теории.

Содержание

понятия

-«парадигма*

Понятие «парадигма» (от греч. paradeigma - пример, образец) вве-

дено в философию науки позитивистом Г. Бергманом для характери-

стики нормативности методологии, однако широкое распространение

приобрело после работ Т. Куна.

Интересно, что в переводах и интерпретациях толкования понятия

«парадигма», которые были опубликованы до выхода на русском язы-

ке полного текста книги Т. Куна «Концепции научных революций»,

парадигма определялась как «совокупность наиболее общих идей и

методологических установок, определяющих как выбор проблем, так и

принципиальные способы их решения»

48

.

В более поздних версиях интерпретация термина уходит от «кано-

нического» текста работы Т. Куна. Так, под парадигмой нередко под-

48

Родный Н.И. Проблема научной революции в концепции развития науки Т.

Куна // Концепции науки в буржуазной философии и социологии: Вторая

половина XIX - XX в. - М.: Наука,

1973.

- С. 43-44.

74

Раздел

III.

Парадигмы

социально-культурных

исследований

(шлумевают лишь «прошлые достижения, лежащие в основе... тради-

Различия в интерпретации понятия парадигмы определяются, с

пдиой стороны, невозможностью простого и однозначного перевода

-и ого

термина на русский язык, а с другой - сложностью и многосо-

пшшостыо его философско-методологических содержаний. Именно

1

к пегому

представляется необходимым некоторое уточнение нашего

понимания смысла, состава (структуры) парадигмы, ее объяснитель-

ных возможностей. Однако мы не претендуем на специальный исто-

рико-философский анализ вхождения понятия «парадигма» в струк-

туру современной науки. Эти вопросы хорошо осмыслены в зарубеж-

ной и в отечественной философии, что позволяет принимать резуль-

таты философских изысканий как исходный материал для интерпре-

тации проблемы развития методологии и теории социально-

культурной деятельности.

Термин «парадигма» используется Т. Куном в двух различных

смыслах. С одной стороны, он обозначает «всю совокупность убежде-

ний, ценностей, технических средств и т.д., которая характерна для

членов данного сообщества». Это так называемый социологический

смысл термина.

С другой стороны, парадигма - это один из элементов в этой сово-

купности, «конкретные решения головоломок, которые, когда они ис-

пользуются в качестве моделей или примеров, могут заменять экспли-

цитные правила как основу для решения неразгаданных еще голово-

ломок нормальной науки». Этот второй смысл термина - философ-

ский'по определению. Лишь при внешнем рассмотрении социологиче-

ское токование кажется более широким. Пристальный анализ неиз-

бежно выявляет особый эвристический потенциал второго толкова-

ния. Оно и по мнению самого Томаса Куна является более глубоким.

Требования, которые выдвинул Т. Кун, употребив этот термин, явля-

ются «главными источниками споров и неверного понимания, вы-

званных книгой», и особенно обвинения в том, что он «представил

науку как субъективное и иррациональное предприятие»

50

.

Т. Кун выделяет две существенные особенности «парадигмы», тер-

мина, тесно связанного с понятием «нормальной науки»:

49

Философия и методология науки / Под ред. В.И. Купцова. - М.: Аспект-

Пресс,

1996.

- 204 с.

50

Кун Т. Структура научных революций / Пер. с англ. И.З. Налетова; Общ.

ред.

и послесловие СР. Микулинского и

Л.А.

Марковой. -

М.:

Прогресс, 1975.

-

С.

220.

75

История и методология теории социально-культурной деятельности.

• внешне ограничительный характер парадигмы - «их создание

должно быть в достаточной мере беспрецедентным, чтобы отвра-

тить ученых на долгое время от конкурирующих моделей научных

исследований».

• внутренне открытый характер парадигмы - «они были достаточно

открытыми, чтобы новые поколения ученых могли в их рамках

найти для себя нерешенные проблемы любого вида»

51

.

«Ученые, овладевая содержанием парадигмы, учатся видеть мир

сквозь ее «призму». Не факты судят теорию, а теория определяет, ка-

кие именно факты войдут в осмысленный опыт»

52

. Столь парадок-

сальное утверждение хорошо иллюстрирует одно из основополагаю-

щих положений концепции Т. Куна - не

существует

эмпирических

фактов,

независимых от парадигмы.

Вводя термин «парадигма», Т. Кун имел в виду, что «некоторые

общепринятые примеры фактической практики научных исследова-

ний - примеры, которые включают закон, теорию, их практическое

применение и необходимое оборудование, - все в совокупности дают

нам модели, из которых возникают конкретные традиции научного

исследования»

33

.

Или, если продолжить эту мысль, то можно интерпретировать па-

радигму как обобщающую модель, в которую входят методология, тео-

рия, и технология науки.

Показательно, что парадигмы приобретают свой статус потому, что

их использование приводит к успеху скорее, чем применение конку-

рирующих с ними способов решения некоторых проблем, которые ис-

следовательская группа признает в качестве наиболее актуальных.

Существующая парадигма в науке тесно связана с методологией и

теорией, которая представляет ее конкретизацию. В теории парадигма

находит наиболее полное воплощение. Соотношение понятий «тео-

рия» и «парадигма» показывает, что первое относится ко второму как

наиболее общему, предопределяющему классу явлений.

51

Там

же.

- С 27-28.

52

Порус В.Н. Кун Томас Сэмюэл // Современная западная философия- Сло-

варь / Составители: Малахов B.C., Филатов

В

П. - М.: Политиздат, 1991 -

С.

147.

33

Кун Т. Структура научных революций / Пер с англ. И.З. Налетова; Общ.

ред и послесловие С Р Микулинского

и

Л

А

Марковой. -

М.:

Прогресс, 1975

-С.

28

76

Раздел

III.

Парадигмы социально-культурных исследований

Исходя из сказанного, можно выделить следующие характеристи-

ки парадигмы науки, которые значимы в контексте анализа генезиса

11'ории социально-культурной деятельности:

• Парадигма в философском смысле - это модель научно-

поисковой деятельности в единстве ее методологии, теории, тех-

нологии, т.е. наиболее общие эксплицитные правила, которые

являются основой для решения задач нормальной науки.

• Парадигма имеет временный характер, поскольку оказывается

работоспособной и поддерживается научным сообществом лишь

на определенных этапах развития науки.

• Парадигма видоизменяется под воздействием новых обстоя-

тельств (фактов), которые не могут быть объяснены в ее рамках.

• Парадигма воздействует на методологию и теорию, которые, в

свою очередь, детерминируют процесс познания в той или иной

сфере научного познания. В конечном счете парадигма конкрети-

зируется в теории.

ТЕМА

9.

СТРУКТУРА

ПАРАДИГМ

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ

"

ИССЛЕДОВАНИЙ

Структура и многоукладный характер парадигм социально-

культурных исследований. Содержательные и динамические

компоненты парадигм. Мультипарадигмальный характер тео-

рии социально-культурной деятельности.

Основные характеристики парадигмы (имеет временный

характер; видоизменяется под воздействием новых обстоя-

тельств

(фактов);

воздействует

на

методологию

и

теорию).

Общенаучный, частнонанучный, специально научный

уровни

в

структуре парадигм.

Изучение уровня конкретизации парадигм той или иной социаль-

ной науки, хотя и с большой долей условности, позволяет выявить

неоднородный состав тех правил, которые исповедует научное сооб-

щество. Говоря другими словами, парадигмы могут различаться даже

на уровне одной науки. При этом различия выявляются по линии ана-

лиза специализации парадигмы (общенаучный, частнонаучный, спе-

77

История и методология теории социально-культурной деятельности

циалыюнаучный тип парадигмы), ее содержательных компонентов

(эксплицитных правил, нормативных параметров научно-

исследовательской работы и т.д.), динамических компонентов (нали-

чие в структуре парадигмы реликтовых, новых элементов).

При этом вполне очевидным является тот факт, что парадигма со-

циальных наук сильно зависима от внешних условий - социально-

экономических |И социально-культурных (аксиологических) основ

общественной жизни, которые выступают как своеобразные контек-

сты видоизменения и утверждения парадигм. Методология социаль-

ных наук всегда опредмечивается теми контекстами, которые состав-

ляют базис социально-экономического и духовного развития общест-

ва. Широко известны отличия обществоведческих научных школ в

различных странах, в различных национальных образованиях, в общ-

ностях с разным уровнем потребления и индустриального (постинду-

стриального) развития и т.д. Дифференцированность, сложная струк-

тура и многосоставность этих контекстов предопределяют столь же

вариативную и сложноорганизованную структуру социально-

культурной методологии.

Имеется определенная созвучность представлений о вариативной

структуре парадигм, которые сложились в смежных науках (напри-

мер,

эстетика, культурология, социология и др.), ориентированных на

осмысление социокультурных феноменов.

В эстетике и искусствознании содержание понятия «парадигма»

часто сближается с общеупотребительным термином «стиль искусст-

ва» или «художественный стиль», который представляет собой пре-

дельно общее фундаментальное определение организующих устано-

вок, принципов и форм художественного мышления и творчества, ха-

рактерных для исторического периода культуры.

Стиль является интерсубъективной (межсубъективной) основой

организации художественного восприятия, оценки и освоения мира,

имея исторические ограничения. Как выясняется в структуре стиля

можно обнаружить познавательный смысл, свойственный перцепции

искусства как мировоззрению исторической эпохи, отличающий ее от

других эпох. Поэтому искусствоведы утверждают, что художествен-

ный стиль - это «культурно-историческая парадигма искусства опре-

деленной эпохи, подобная понятию парадигмы науки»

54

.

54

Бергер

Л.

Г. Пространственный образ мира (парадигма познания) в структу-

ре художественного стиля // Вопросы философии. - М, 1994. - №4. - С.

114-128.

78

Раздел Ш. Парадигмы

социально-культурных

исследований

Сходным образом обстоят дела и в социологии, в которой по суще-

сту «как бы параллельного развиваются две плохо согласующиеся

между собой парадигмы: макросоциологическая и микросоциологиче-

ская»

55

. Истоки этих парадигм - в классической философской анти-

номии концептуально-теоретического и феноменологического подхо-

дов к анализу природных и общественных явлений. На уровне макро-

социологической парадигмы исследователи оперируют понятиями

общества, культуры, социальных систем и структур, глобальных соци-

альных процессов, а на уровне микросоциологической парадигмы - с

понятиями социального поведения, акцентируя внимание на его ме-

ханизмах, включая межличностное взаимодействие, мотивацию, сти-

мулы групповых действий и т.д. Отметим, что в данном случае деле-

ние парадигм по критериям ориентации на изучение макро- и микро-

социальных явлений носит предельно общий характер, вслед за кото-

рым имеется возможность выстроить развернутую более конкретную

картину многообразия парадигм в конкретных разделах социологии.

Например, в социологии общественных движений имеется разброс

парадигм - от традиционной парадигмы коллективного поведения,

парадигмы коллективного действия (мобилизационный подход), до

парадигмы идентичности, новых общественных движений

56

Столь же вариативен и парадигмальный контекст культурологии,

для которой, по мнению В.М. Розина, характерно наличие эволюцио-

нисткой, психологической, структурно-антропологической, постмо-,

дернисткой парадигм, а конкретное культурологическое исследование

«может при своем построении опираться на несколько парадигм»

57

.

Таким образом, гуманитарные науки, имеющие в качестве своего

предмета социокультурные феномены, все чаще рассматриваются как

«мультипарадигмальные», т.е. для которых характерно одновременное

существование не одной, а нескольких парадигм.

"^

55

Ядов В.А. Социологические исследования: Методология, программа, мето-

ды.

- Самара: Изд-во «Самарский университет»,

1995.

-

С.

6-7.

56

См: Здравомыслова Е.А Парадигмы западной социологии общественных

движений. - СПб: Наука,

1993.

-

171

с.

57

См.: Розин В.М. Культурология. Учебник для вузов. - М.: Издательская

группа "ФОРУМ-ИНФРА-М",

1998.

- С 57-85.

79

История и методология теории социально-культурной деятельности

Мультипарадишальныйхарактер теории социально-

культурной деятельности

Одним из подтверждений этому является то обстоятельство, что

парадигма может обслуживать как самые общие исследовательские

задачи, так и узкие, специализированные задачи, которые неизбежно

возникают перед исследователями социокультурных явлений. Это

предполагает как минимум одновременное сосуществование парадигм

общезначимых для научного сообщества, а также парадигм, обслужи-

вающих частные, специализированные научные задачи. Следователь-

но,

уровень постановки исследовательских задач неизбежно соотно-

сится с уровнем их парадигмального опосредования, а это, в свою оче-

редь,

позволяет различать:

• общенаучную парадигму, признаваемую всем научным сообще-

ством и общественным сознанием независимо от отрасли знаний,

вида деятельности, страны;

• частные (специализированные) парадигмы, образующие теоре-

тическую основу различных отраслей знаний (частных наук) и

используемые в практической деятельности в той сфере, к кото-

рой эти науки относятся;

• локальные парадигмы, несущие на себе отпечаток специфическо-

го познания и применения общенаучных и частных парадигм той

или иной локальной цивилизации или стране с учетом присуще-

го ей менталитета

58

.

Все эти три уровня неразрывно связаны между собой, причем оп-

ределяющая роль принадлежит парадигмам общенаучного уровня,

который задает контуры специализированным парадигмам.

Поскольку уровни постановки и решения исследовательских задач

традиционно дифференцируются как методологический, теоретиче-

ский и прикладной, постольку и дифференциация структуры пара-

дигмального контекста теории социально-культурной деятельности

имеет этот же вид. В нем четко выявляются общенаучные (философ-

ские,

ценностно-смысловые идеи), частнонаучные (обобщающие идеи

педагогической науки, культурологии, социологии, психологии и дру-

гих смежных наук) и специальнонаучный уровни (идеи социального

58

См. например: Яковец Ю.В. Формирование постиндустриальной парадиг-

мы:

истоки

и

перспективы // Вопросы философии. - М., 1997 - №

1.

-

С.

3.

80

Раздел

III.

Парадигмы

социально-культурных

исследований

иоспитания и культурного развития личности в ситуации досуга,

1

иорчества, общественной самодеятельности).

Выделение этих уровней не исчерпывает сложную структуру пара-

дигмы. Они лишь констатируют вертикальное, иерархичное строение

феноменов научного познания в их теоретико-эмпирической взаимо-

связи.

Логично предположить, что на каждом из уровней структуры пара-

дигмы - общенаучный, частнонанучный, специальнонаучный - суще-

ствует содержательный компонент парадигмы, который определяет

весьма тонкие исследовательские процедуры. Этот компонент пара-

дигмы верифицируют ее содержательный состав, определенные пред-

писания правила научной деятельности:

• символические обобщения (законы и определения некоторых

терминов теории);

• метафизические элементы, определяющие способ видения

универсума и его онтологию;

• ценностные установки, влияющие на выбор направлений ис-

следования;

• общепринятые образцы, схемы, модели решения конкретных

научно-поисковых задач обеспечивающих функционирование

«нормальной науки».

И, наконец, еще один, пожалуй, наименее изученный компонент

структуры парадигмы - динамический. В нем характеристики истори-

ческого времени {прошлое -

настоящее

- будущее) открывают иссле-

дователям процесс формирования, расцвета и разрушения научной

парадигмы в перспективе не только «внутринаучного» темпорального

пространства, но и социального времени. Это особенно важно для со-

циальных наук. Именно этот компонент придает структуре парадигм

социально-культурных наук динамические характеристики.

Любая область науки неоднородна, многоукладна, она предполага-

ет одновременное сосуществование и борьбу разных парадигм: релик-

товых, уходящих, господствующей и приходящей, утверждающейся.

Особенно возрастает такая многоукладность и пестрота в переходные

эпохи, включающие кризис и научную революцию.

«Несостоятельность прежней парадигмы становится все более оче-

видной, она не в состоянии объяснить происходящие перемены и дос-

товерно предвидеть их ход, с ней расстаются ученые, педагоги, поли-

тические деятели; наступает время торжества нового видения мира,

81