Выготский Л.С. Собрание сочинений. Том 4. Детская психология

Подождите немного. Документ загружается.

Л.

С. ВЫГОТСКИЙ

ном возрасте, другие утверждают, что она обнаруживает изве-

стный упадок; третьи, наконец, устанавливают вершину ее разви-

тия значительно раньше и допускают, что память удерживается

приблизительно на одном уровне в продолжение переходного

возраста.

М. М. Рубинштейн говорит, что вопрос о развитии памяти в

пору юности спорный. Многие, как Дж. Селли (1901), настаивают

на том, что память переваливает в 12 лет через высший пункт.

Другие подчиняют ее общему закону развития и считают, что она

не составляет исключения из общего правила и достигает высше-

го расцвета в зрелую пору. Это значит, что она и в юности идет

на повышение.

М. М. Рубинштейн высказывается в пользу второй точки

зрения. Если бы даже память сама по себе была действительно в

12 лет в зените развития, полагает он, то, взятая в живом

явлении, она находит столько поддержки в расширенном интере-

се,

в ассоциативном обогащении, в большей волевой и эмоци-

ональной устойчивости, в более последовательной логике и т. д. (в

живом процессе все это имеет коренное значение), что ясно:

память в юности не может без особых причин становиться слабее,

а, наоборот, она слагается в большую силу.

Мы видим, что психология вынуждена ограничиться общими

описаниями вместо фактического ответа на вопрос о развитии

памяти в переходном возрасте, но самая постановка вопроса

представляется правильной. Органические основы памяти, ее

элементарные функции едва ли развиваются сколько-нибудь за-

метно к переходному возрасту. Они достигают апогея, видимо,

значительно раньше 12 лет и не обнаруживают существенного

движения вперед в интересующую нас пору. Но высшая, или

логическая, память, возникающая на основе синтеза интеллекта и

памяти,— истинное завоевание переходного возраста. Здесь мы

имеем дело с явлением, аналогичным развитию восприятия.

Одно несомненно: ключ к пониманию развития памяти подро-

стка надо искать не в тех изменениях, которые происходят внутри

самой памяти, а в тех, которые охватывают отношения памяти с

другими функциями, изменяя ее место в общей структуре психи-

ческих процессов. Для того чтобы определить самое суще-

ственное изменение в памяти подростка, мы можем с помощью

метода сравнительно-генетических срезов рассмотреть отношение

между памятью и мышлением в первом школьном возрасте.

Сравнительное изучение покажет нам, что отношение этих двух

основных процессов сменяется на обратное при переходе от

первого школьного возраста к подростковому.

В первом школьном возрасте, как и в раннем, интеллект в

большой степени опирается на память. Мышление совершается

еще главным образом с помощью припоминания. Анализ мысли-

тельных операций вскрывает закономерности, характеризующие

не столько мышление, сколько деятельность памяти. В последнее

время мы имеем ряд прекрасных экспериментальных исследова-

122

ПЕДОЛОГИЯ ПОДРОСТКА

ний, которые вскрывают существенную роль памяти в процессах

мышления.

Не впадая в преувеличение, можно сказать, что примитивное

мышление на ранних ступенях развития в онто- и филогенезе

является в сущности только функцией памяти. Больше того, на

примитивных ступенях память содержит в себе в недифференци-

рованном виде три различные функции: запоминание, воображе-

ние и мышление.

В специальном исследовании наглядного мышления Шмиц

поставила задачу выяснить отношение между интеллектом и

эйдетической склонностью

68

, этой наиболее яркой формой кон-

кретной памяти, и роль памяти в наглядном мышлении ребенка.

Она исходит из данных М. Циллиг (М. Zillig, 1917), установившей,

что существуют определенные отношения между ясно выражен-

ной эйдетической склонностью и невысоким интеллектом и даже

между сильной эйдетической склонностью и слабоумием. Другие

исследования показали, что высокая умственная одаренность

также сочетается с эйдетическими задатками. О. Кро (О. Kroh,

1922) первым указал на то, что едва ли вообще между интеллек-

том и эйдетизмом может существовать однозначная корреляция.

И действительно, исследование Шмиц показало, что между тем и

другим не существует никакой однозначной связи и что эйдетизм

может сочетаться с различными степенями умственной одаренно-

сти.

Для выяснения вопроса об отношении наглядного и не нагляд-

ного мышления чрезвычайно интересна проблема отношений

между интеллектом и памятью. Если прямую связь между

умственной одаренностью и эйдетическими склонностями невоз-

можно установить, то остается гораздо более интересный вопрос:

не существует ли определенного отношения между наглядными

образами ясно выраженных эйдетиков и их мышлением?

Исследование Шмиц, на которое мы указывали, и посвящено

этой проблеме. Оно охватило большое количество школьников на

разных ступенях обучения и обнаружило интересные отношения

между памятью и интеллектом. В общем это исследование, с

нашей точки зрения, подтвердило высказанную нами мысль, что в

эйдетических образах в нерасчлененном виде заключены начатки

трех будущих самостоятельных функций: памяти, воображения и

мышления. Все это у школьников еще действует в единстве, так

что нельзя провести точной границы между тремя процессами,

которые впоследствии выделяются в самостоятельные функции.

Связь эйдетической склонности с деятельностью фантазии, уста-

новленная в свое время Циллиг, подтверждается также в исследо-

вании Шмиц. Но оказывается, что и интеллектуальная деятель-

ность эйдетиков проливает свет на происхождение интеллекта и

его примитивные ступени.

Остановимся на исследовании, охватившем один из школьных

классов мальчиков 10—11 лет. В классе было 53% эйдетиков.

Детям давали для решения тесты, предназначенные для 10-

123

Л.

С. ВЫГОТСКИЙ

летнего возраста, из шкалы Бине — Бобертага

69

. Качественный

анализ ответов и ошибок детей показал тесную связь между

мышлением и памятью на этой ступени; во всех случаях ребенок,

по выражению Шмиц, давал ответы на вопросы, имея в виду

конкретный случай. Он вспоминал о какой-нибудь истории,

сказке, картине, переживании. То, что могла исследовать Шмиц с

помощью теста, представляет собой комплекс воспоминаний, из

которого ребенок извлекал какой-нибудь компонент, годный для

ответа. Например, на тест, что нужно делать, если опоздаешь к

поезду, ребенок отвечает: «Надо переночевать на вокзале». Такой

ответ кажется ложным, если рассматривать его с точки зрения

мышления, но в основе его лежит следующее воспоминание.

Ребенок с родителями попал во время путешествия в Кассель. Так

как последний поезд на Марбург уже отошел, они должны были

заночевать на вокзале в ожидании первого утреннего поезда. Из

примера ясно, до какой степени мышление ребенка руководству-

ется воспоминаниями и до какой степени решить интеллектуаль-

ную задачу для него

—

значит отобрать из воспоминаний компо-

ненты, отвечающие новой ситуации.

Исследование привело Шмиц к несомненному результату:

10—11-летние дети отвечают на вопрос, поставленный в общей

форме, как это обычно делается при тестировании, не суждением

общего характера, но почти постоянно конкретным суждением.

Вопрос вызывает у них какое-нибудь определенное переживание,

с которым этот вопрос имеет лишь внешнее или словесное

сходство. Ребенок вызывает это воспоминание и дает на его

основе ответ, который часто вовсе не передает самое существен-

ное в переживании, но только выделяет какой-нибудь компонент,

который получает преобладание благодаря тому, что он был

окрашен чувством или связан с другими элементами, полагает

Шмиц.

Таким образом, то, что в конце концов выступает на первый

план в подобной интеллектуальной деятельности, есть в сущности

деятельность памяти, вызывающая какое-нибудь переживание.

Поэтому, по мнению Шмиц, с помощью тестов мы не можем

составить заключение относительно интеллекта детей, скорее это

заключение относительно деятельности их памяти.

Подтверждение этих данных было получено при исследовании

эйдетиков, когда выясняли, опираются ли они на наглядные

образы во время ответа, не являются ли эти образы тем

первичным элементом, который лежит в основе ответов. Исследо-

ванию было подвергнуто 28 эйдетиков с помощью тестов для

10—11-

и 12-летних детей. От них требовалось определить

понятия «сострадание», «зависимость», «справедливость» и обра-

зовать предложения из трех слов: золото, несчастье, спасение и

т. п.

Уже по взгляду и внешней позе во время размышления, еще

до получения ответа, можно было узнать, участвуют ли нагляд-

ные образы в мышлении ребенка. В положительном случае

124

ПЕДОЛОГИЯ ПОДРОСТКА

блестящий взгляд ребенка блуждал по стене, по поверхности

стола, по обертке тетради. В противном случае взгляд блуждал по

комнате без определенного направления. У многих детей ответ

получался без всякого участия образа, и только после ответа во

время расспросов у ребенка возникал соответствующий образ.

Такие случаи исключены из общего подсчета. У других детей,

напротив, всякое решение интеллектуальной задачи вызывало

конкретный, наглядный образ.

При объяснении понятия «сострадание» школьник думает о

том, что он вчера и сегодня должен был остаться у постели

больного, и наглядно представляет его постель. Другой ребенок

при объяснении того же слова видит два образа: свою мать,

подающую кусок хлеба нищему, и себя самого, передающего хлеб

младшему брату на игровой площадке. «Потому

что,—

прибавляет

он,

объясняя,— большие мальчики могут легче переносить голод,

чем маленькие дети». Из этих образов возникает его объяснение

сострадания: если у кого-нибудь нет хлеба, ему дают что-нибудь.

Опять пример совершенно наглядно показывает, что в основе

определения понятия лежат конкретные образы и что словесное

определение понятия является переводом образных понятий.

Общий подсчет показывает, что 28 из 109 ответов (25%)

получены детьми на основе наглядных образов. Поэтому мы

должны признать большое значение чувственной памяти в ответах

на поставленные вопросы. Из тех же 109 ответов 33 (30%) даны

под влиянием представления, и только в остальных случаях

нельзя было установить в основе ответа ни наглядного образа, ни

представления. Дети говорили, что они только думали об этом.

Новое исследование подтвердило эти результаты. Оказалось,

что только лишь в 20 ответах (18%) дети объявляли, что они не

думали ни о чем определенном. Из 89 ответов, которые относи-

лись к конкретному случаю, 65 были связаны с определенным

переживанием ребенка, 24 — с чтением и только 5 — со школьным

обучением.

Шмиц приходит к выводу, что тесная связь между памятью и

интеллектом у детей-школьников делает совершенно неприемле-

мыми тесты на одаренность, которые проверяют не интеллект, но

память. Однако мы могли бы сделать и более широкий вывод из

этого исследования, видя в нем ясное подтверждение глубокой

зависимости примитивного интеллекта ребенка от его памяти.

Мысль ребенка еще не отделилась от воспоминаний. Его интел-

лект опирается главным образом на память. Основной вопрос о

соотношении образной памяти (эйдетизма) и одаренности потому

не может иметь однозначного решения, что в процессе развития

отношение памяти и интеллекта изменяется и это изменение

межфункциональной связи и отношения двух типов процессов

составляет основное содержание развития памяти в переходном

возрасте. Тот же вопрос, поставленный в свете развиваемых нами

общих положений не статически, а динамически, получает ясное и

вполне определенное разрешение об эволюции межфункциональ-

125

Л.

С. ВЫГОТСКИЙ

ных связей, лежащей в основе возрастного изменения высших

психических функций.

В этом отношении интересно участие в наглядном мышлении

ребенка динамических, практических компонентов, на которые

указывает автор. Наглядное мышление, как показывает исследо-

вание, очень тесно связано с этими динамическими действенными,

двигательными моментами, образуя с ними единый комплекс. Эти

оптически-динамические процессы представляют собой эквивален-

ты эйдетических явлений, как показал Метц, и, по верному

замечанию Шмиц, понятия на ранней ступени развития ребенка

преимущественно приближаются к моторному, динамическому

образу, благодаря чему вызывают готовность к реакциям и

представляют в сущности особую форму практического поведе-

ния.

В основе примитивного мышления, опирающегося на память,

лежит неразъединимое сочетание наглядно-созерцательных и

практически-динамических элементов, которые поддерживают

друг друга. Это наблюдение дает повод Шмиц говорить, что и

среди цивилизованных людей Европы следует обратить внимание

на наличие так называемых ручных понятий, которые наблюдал

Кушинг у примитивных народов.

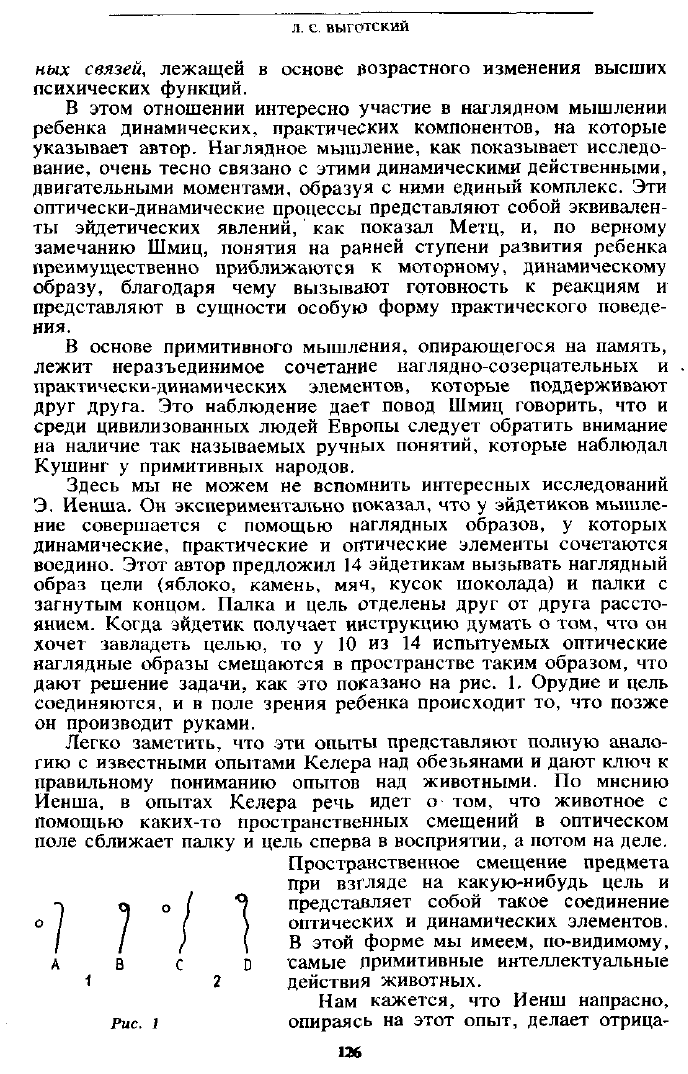

Здесь мы не можем не вспомнить интересных исследований

Э. Иенша. Он экспериментально показал, что у эйдетиков мышле-

ние совершается с помощью наглядных образов, у которых

динамические, практические и оптические элементы сочетаются

воедино. Этот автор предложил 14 эйдетикам вызывать наглядный

образ цели (яблоко, камень, мяч, кусок шоколада) и палки с

загнутым концом. Палка и цель отделены друг от друга рассто-

янием. Когда эйдетик получает инструкцию думать о том, что он

хочет завладеть целью, то у 10 из 14 испытуемых оптические

наглядные образы смещаются в пространстве таким образом, что

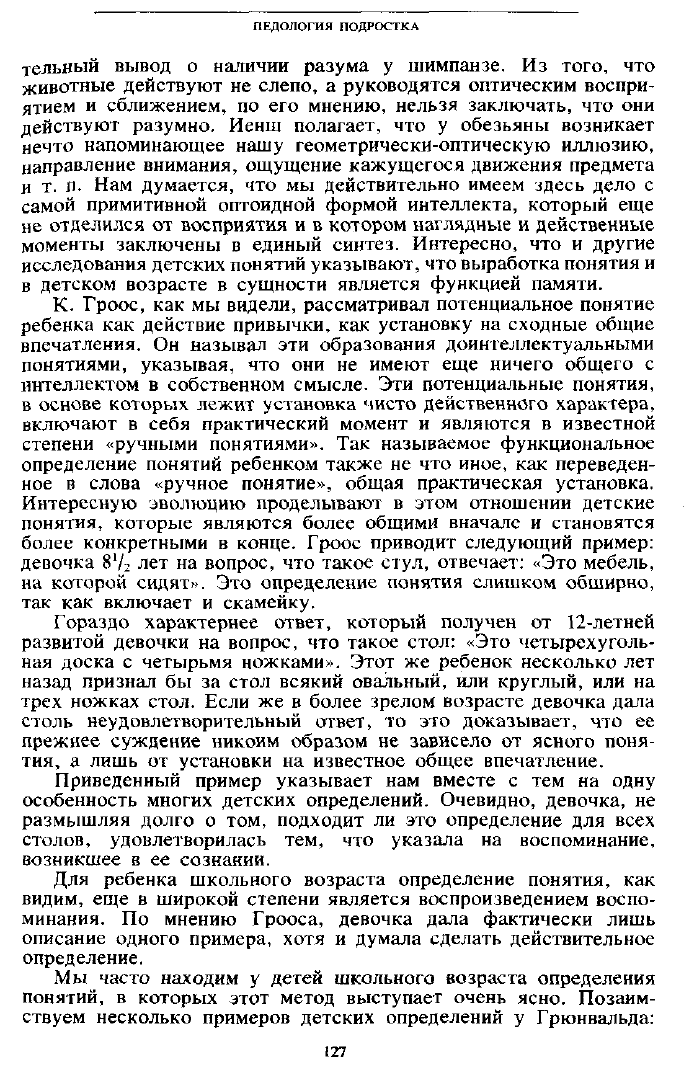

дают решение задачи, как это показано на рис. 1. Орудие и цель

соединяются, и в поле зрения ребенка происходит то, что позже

он производит руками.

Легко заметить, что эти опыты представляют полную анало-

гию с известными опытами Келера над обезьянами и дают ключ к

правильному пониманию опытов над животными. По мнению

Иенша, в опытах Келера речь идет о том, что животное с

помощью каких-то пространственных смещений в оптическом

поле сближает палку и цель сперва в восприятии, а потом на деле.

Пространственное смещение предмета

при взгляде на какую-нибудь цель и

-j о о / *) представляет собой такое соединение

о / 7 / \ оптических и динамических элементов.

/ / / ( В этой форме мы имеем, по-видимому,

А в с D самые примитивные интеллектуальные

1 2 действия животных.

Нам кажется, что Иенш напрасно,

Рис. 1 опираясь на этот опыт, делает отрица-

126

ПЕДОЛОГИЯ ПОДРОСТКА

тельный вывод о наличии разума у шимпанзе. Из того, что

животные действуют не слепо, а руководятся оптическим воспри-

ятием и сближением, по его мнению, нельзя заключать, что они

действуют разумно. Иенш полагает, что у обезьяны возникает

нечто напоминающее нашу геометрически-оптическую иллюзию,

направление внимания, ощущение кажущегося движения предмета

и т. п. Нам думается, что мы действительно имеем здесь дело с

самой примитивной оптоидной формой интеллекта, который еще

не отделился от восприятия и в котором наглядные и действенные

моменты заключены в единый синтез. Интересно, что и другие

исследования детских понятий указывают, что выработка понятия и

в детском возрасте в сущности является функцией памяти.

К. Гроос, как мы видели, рассматривал потенциальное понятие

ребенка как действие привычки, как установку на сходные общие

впечатления. Он называл эти образования доинтеллектуальными

понятиями, указывая, что они не имеют еще ничего общего с

интеллектом в собственном смысле. Эти потенциальные понятия,

в основе которых лежит установка чисто действенного характера,

включают в себя практический момент и являются в известной

степени «ручными понятиями». Так называемое функциональное

определение понятий ребенком также не что иное, как переведен-

ное в слова «ручное понятие», общая практическая установка.

Интересную эволюцию проделывают в этом отношении детские

понятия, которые являются более общими вначале и становятся

более конкретными в конце. Гроос приводит следующий пример:

девочка 8'/г лет на вопрос, что такое стул, отвечает: «Это мебель,

на которой сидят». Это определение понятия слишком обширно,

так как включает и скамейку.

Гораздо характернее ответ, который получен от 12-летней

развитой девочки на вопрос, что такое стол: «Это четырехуголь-

ная доска с четырьмя ножками». Этот же ребенок несколько лет

назад признал бы за стол всякий овальный, или круглый, или на

трех ножках стол. Если же в более зрелом возрасте девочка дала

столь неудовлетворительный ответ, то это доказывает, что ее

прежнее суждение никоим образом не зависело от ясного поня-

тия,

а лишь от установки на известное общее впечатление.

Приведенный пример указывает нам вместе с тем на одну

особенность многих детских определений. Очевидно, девочка, не

размышляя долго о том, подходит ли это определение для всех

столов, удовлетворилась тем, что указала на воспоминание,

возникшее в ее сознании.

Для ребенка школьного возраста определение понятия, как

видим, еще в широкой степени является воспроизведением воспо-

минания. По мнению Грооса, девочка дала фактически лишь

описание одного примера, хотя и думала сделать действительное

определение.

Мы часто находим у детей школьного возраста определения

понятий, в которых этот метод выступает очень ясно. Позаим-

ствуем несколько примеров детских определений у Грюнвальда:

127

Л.

С. ВЫГОТСКИЙ

«Что такое вещь?»

—

«Это стол».— «Что такое лист?»

—

«Это лист

промокательной бумаги». Мы приводили уже пример А. Мессе-

ра— определение разума, данное первоклассником: «Разум—это

когда мне жарко и я не пью воды». В основе такого определения

лежит некое конкретное впечатление. Гроос считает, что это

впечатление не есть разложенное на отдельные признаки понятие,

но лишь ассоциированная со словом установка. Когда ребенок

слышит, что ему хотят рассказать о каком-нибудь благоразумном

поступке, в нем происходит просто доинтеллектуальная установка

на сходное впечатление, и этого вполне достаточно для логическо-

го решения путем суждения.

К. Гроос прав, говоря, что такие примеры проливают некото-

рый свет и на поведение взрослых людей, когда образец действу-

ет сильнее, чем определение.

Последняя особенность детских определений заключается в

том, что здесь обнаруживается предпочтение поступков вообще и

волевых поступков в особенности. Таким образом, в основе

детского определения обнаруживается действенное «ручное поня-

тие».

В опытах А. Бине ребенок объясняет, что нож—это то, чем

режут мясо, шляпа—это то, что надевают на голову, и т. д.

На связи детских понятий с памятью останавливается и

К. Бюлер. По его мнению, наши определения заключаются в том,

что мы определяем нечто через его закономерную связь с

другими понятиями. В принципе, маленький ребенок поступает

точно так же, только его связи вещей принимают несколько иной

отпечаток. Связи по цели, по практическому употреблению лежат

большей частью в основе этих переведенных в слова «ручных

понятий». Из опытов А. Бине мы видим, что ребенок на вопрос

«Что такое улитка?» отвечает: «Это—чтобы их давить, чтобы они

не ели салат. Все»; «Это—ест салат, это давят, чтобы не ело в

саду» (15 лет); «Это значит, что она показывает свои рога, это

значит ее давить». Кажется, как будто ребенок находится в саду,

делая наблюдения и практические распоряжения, показывая при

этом свои знания. Но формулу «это для того, чтобы», которая

является обычной схемой для перевода «ручного понятия» в

словесное определение, ребенок оставляет, когда на первый план

выдвигаются маленькие рассказы или однажды сделанные ребен-

ком наблюдения. «Что такое коляска?»

—

«Мужчины садятся в

нее,

лошадь ударяют кнутом, и тогда лошадь бежит»; «А

омнибус?»

—

«Для того, чтобы много дам туда село. Там мягкие

сидения. Три лошади. Делают «динь», и они бегут».

Снова мы видим, что в основе детского понятия лежит

воспоминание или общая двигательная установка. Конкретная

ситуация, возникающая в процессе определения понятия, влияет

на ребенка часто таким образом, что он устанавливает не

закономерную связь данного понятия с другими, как сделал бы

взрослый, и не конкретную связь по воспоминанию, как это мы

видели в только что приведенных примерах, но связь совершенно

случайную, обусловленную порядком предъявляемых ему слов.

128

ПЕДОЛОГИЯ ПОДРОСТКА

1С.

Бюлер приводит примеры такой персеверации: прежде всего

идет лошадь

—

она кусается, затем следует лампа—она не кусает-

ся,

дальше идет дом — не кусается и т. д.

Подводя итоги особенностям детских понятий, Бюлер говорит,

что,

в общем, здесь царит мысль о цели. Обозначение всего этого

возраста как возраста практической целевой ориентировки типич-

но.

Области вещей и происшествий, которыми ребенок владеет с

помощью этой категории, конечно, не очень велики, и сплетение

целевых связей, так как оно прерывается при каждом ближайшем

члене, еще лишено постоянных руководящих нитей. Однако в

этом маленьком царстве имеются ясность и порядок.

Мы могли бы прибавить, что ясность и порядок, царящие в

мышлении ребенка на этой ступени, создаются благодаря тому,

что его мышление еще всецело опирается на его практическую,

действенную, привычную установку и на его конкретное, нагляд-

ное,

образное воспоминание. Интеллект выступает здесь как

функция привычки и памяти. В основе понятия лежат переведен-

ные в слова двигательная установка и наглядный образ.

Экскурс в изучение особенностей мышления ребенка школьно-

го возраста и связи его с памятью понадобился цам для того,

чтобы четко установить, какие изменения происходят в памяти

подростка. Для этого мы вновь должны прибегнуть к сравнитель-

ному изучению двух генетических срезов. Основной вывод этого

изучения мы предвосхитили уже в гипотетической форме, когда

высказали мысль, что главное изменение, происходящее в разви-

тии памяти подростка, заключается в изменении отношений

между памятью и интеллектом, существовавших в школьном

возрасте, на обратные.

Если у ребенка интеллект

—

это функция памяти, то у подро-

стка память — функция интеллекта. Так же как примитивное

мышление ребенка опирается на память, память подростка опира-

ется на мышление; как у ребенка за видимой словесной формой

понятия скрывается конкретно-образное и практически-

действенное содержание, так у подростка за внешней видимостью

образов памяти скрываются истинные понятия. Этот центральный

фактор в истории развития памяти до сих пор еще не изучен с

достаточной полнотой.

Психология развития до сих пор изучала возрастные измене-

ния функций, взятых изолированно и отдельно—одна рядом с

другой, и обычно подходила к развитию психических функций

так, как если бы они образовывали ряд, составленный из

относительно самостоятельных и независимых элементов, движу-

щихся параллельно. В основе этого в скрытом виде лежит

допущение, что эволюция психических функций напоминает пучок

срезанных веток, поставленных в один сосуд. Слишком мало

уделялось внимания функциональным, структурным отношениям

между отдельными процессами, сообразно складывающейся на

каждой возрастной ситуации расстановке отдельных функций, а в

связи''с этим недостаточно учитывались и те сложные сочетания,

5 Л. С. Выготский

129

Л.

С. ВЫГОТСКИЙ

те высшие синтезы, появлением которых так богат переходный

возраст. Даже те психологические направления, которые отмеча-

ли самостоятельность мышления и его несводимость к ассоциаци-

ям,

не охватывали вопроса во всей глубине и не раскрывали того

основного факта, что в процессе развития возникает по существу

новая функция, новое сочетание процессов, новый самостоятель-

ный синтез, который можно назвать логической памятью.

Старые опыты К. Бюлера показали (К. Buler, 1912)

70

, что

память на мысли и память на слова и другие представления

обнаруживает различные закономерности. Если мысли не отлича-

ются от представлений, говорит О. Кюльпе по поводу этих

опытов, то первые должны запоминаться с такой же трудностью,

как и последние. Ассоциации между мыслями образуются несрав-

ненно быстрее и прочнее, чем между словами. Кто может заучить

ряд в 20—30 слов, услышав его однажды, так, чтобы иметь

возможность при назывании одного члена ряда быстро ответить

парным словом? Если бы кто-либо в состоянии был это проде-

лать,

то обладателя такой феноменальной памяти мы считали бы

необыкновенным человеком. Однако такой результат, как показа-

ло экспериментальное исследование, легко достижим при заучива-

нии парных мыслей.

К. Б юл ер давал испытуемым ряд, состоявший из парных

мыслей, между которыми нужно было установить связь. Обнару-

живалось, как легко удается это сделать и как долго удерживают-

ся обе мысли. Еще на следующий день такой ряд может быть

воспроизведен безошибочно. В другой серии опытов тот же автор

предлагал 15 фраз или отрывков мыслей и после перерыва давал

второй ряд предложений, связанных по смыслу с первым рядом,

или их частей с неполным смыслом

71

. Таким образом, одна и та

же мысль давалась в разорванном виде: первые части в первом

ряду, вторые — во втором. Порядок следования первых и вторых

частей также не совпадал. Испытуемый должен был, слушая

вторые части, мысленно дополнять их соответствующими частями

первого ряда. Эту задачу выполняли все испытуемые. В рядах

соответствующие части были отделены одна от другой нескольки-

ми предложениями, и все же оказалось возможным мысленное

обозрение всего материала, а это, несомненно, противоречит

закону ассоциации, который действует в области представлений.

Эти опыты доказывают, что отдельные мысли не только

необыкновенно легко удерживаются и сохраняются, но и соединя-

ются одна с другой, как будто нарушая все законы памяти.

Таким образом, экспериментально установлено, что запомина-

ние мыслей подчиняется совершенно другим закономерностям,

чем запоминание представлений. Уже одного этого факта доста-

точно, чтобы понять, какое коренное качественное преобразова-

ние в деятельности памяти происходит у подростка при переходе

от наглядного мышления к абстрактному. Мы видели, что

мышление ребенка опирается именно на конкретные образы, на

наглядные представления. Когда подросток переходит к мышле-

130

ПЕДОЛОГИЯ ПОДРОСТКА

н

ию в понятиях, его запоминание того, что он воспринял и

логически .^осмыслил, должно обнаружить совершенно другие

закономерности, нежели те, которые характеризовали запомина-

ние в школьном возрасте.

Интеллектуализация мнемы, т. е. постепенное сближение па-

мяти и интеллекта, по выражению Ф. Гизе, лежит в основе

развития памяти в этом возрасте. Понятно, какой прогресс в

памяти, какой подъем на высшую ступень достигается при этом.

Продолжая образное сравнение Кюльпе, мы могли бы сказать,

что подросток, переходя к запоминанию в понятиях, достигает

таких результатов,

которые

при запоминании в образах, несомнен-

но,

свидетельствовали бы о выдающейся, феноменальной памяти.

Но рост логической памяти происходит не только количествен-

но,

не только со стороны содержания — память заполняется не

столько образами конкретных предметов, сколько их понятиями,

связями, отношениями. Происходит и рост качественного характе-

ра самой функции запоминания со стороны ее состава, строения,

способов деятельности. Дальнейший путь ее развития изменяется

коренным образом.

В «Педологии школьного возраста» мы выяснили уже в

основных чертах, в чем заключается этот переход от развития

непосредственной, эйдетической, натуральной памяти к опосредо-

ванной, культурной, мнемотехнической. Мы видели, что ребенок в

данном случае проделывает тот же путь к овладению своей

памятью с помощью искусственных знаков, от пользования

памятью к господству над ней, от мнемы к мнемотехнике, тот

самый путь, который в процессе исторического развития памяти

проделало некогда все человечество.

Разумеется, этот переход не происходит сразу. Он подготавли-

вается в процессе детского развития, и перед нами стоит задача с

помощью генетических срезов и их сравнительного изучения

найти и обосновать, что же нового происходит в переходном

возрасте в этой области. Мы уже говорили: процесс образования

понятий начинается у ребенка с момента возникновения первых

слов,

уже рисунки ребенка в раннем возрасте свидетельствуют о

том, что его память является архивом знаний, а не складом

образов. Уже в раннем детском возрасте участие речи в процессах

памяти, вербализация памяти чрезвычайно заметны. Ребенок

часто запоминает не непосредственную конкретную ситуацию, не

то или иное происшествие, но как бы словесную запись этого

происшествия. Запоминание в знаках, запоминание в словах

свойственно уже и раннему детскому возрасту.

Некоторые психологи, сводящие мышление к речевым навы-

кам, склонны видеть в функционировании речевой стороны наших

навыков наиболее конкретное выражение деятельности памяти.

Так, Дж. Уотсон рассматривает память как воспроизведение

речевых записей конкретных переживаний и действий. Однако мы

знаем, что самое значение слова, самый способ употребления

слова в качестве знака для ряда предметов, самый тип интеллек-

j*

151