Власов А.А. Уголовный процесс

Подождите немного. Документ загружается.

говорят о существенном ограничении этого метода путем введения различных усло-

вий,

от которых зависит ведущее процесс должностное лицо, с которыми оно посто-

янно должно считаться.

Поскольку применение предписывающих, а в некоторых случаях и запре-

щающих

диспозиций,

зависит от определенных условий, можно отметить различие в

гипотезах по их характеру. В гипотезе могут быть указаны объективные условия:

возбуждение зависит от наличия признаков преступления. Могут быть различные

субъективные условия: следователь выносит постановление о привлечении лица в

качестве обвиняемого при наличии достаточных доказательств.

Нормативное предписание может применяться в зависимости от наличия со-

гласия участников процесса: дело прекращается, если стороны примирились (статья

25 УПК); в зависимости от усмотрения заинтересованного лица: осужденный вправе

обжаловать обвинительный приговор (статья 354 УПК). Все эти условия способству-

ют тому, что процесс ведется государственными чиновниками не за спиной у заинте-

ресованных лиц, а вместе с ними, с их участием. Отсюда представляется неслучай-

ным наименование заинтересованных в деле лиц также участниками процесса.

В качестве санкций в уголовно-процессуальном праве могут быть использова-

ны и

уголовные,

и административные, и дисциплинарные. За привлечение заведомо

невиновного к уголовной ответственности, за незаконное задержание, заключение

под стражу, фальсификацию доказательств, за отказ свидетеля от дачи показаний и в

других случаях предусмотрены уголовные меры ответственности.

В отношении нарушителей порядка в судебном заседании суд может приме-

нить административное наказание - штраф в размере до двадцати пяти минимальных

размеров оплаты труда. Административное взыскание может иметь место согласно

главе

17

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и в

ряде других случаев.

Дисциплинарные санкции возможны в процессе не напрямую, а через процес-

суальные санкции. Так, если прокурор отменит решение следователя или органа доз-

нания в случае нарушения им процессуальной формы, или же суд по такой же причи-

не отменит принятые решения, то это следует рассматривать как процессуальные

санкции, при повторении которых к нарушителям закона могут быть применены пре-

дупреждение, выговор, увольнение с должности.

Объект уголовно-процессуальных правоотношений, то есть то, по поводу чего

они складываются, зависит от видов процессуальных действий. Если это действия по

собиранию доказательств, то объект правоотношений - доказательства; если это при-

нудительные действия, то объект - нормальный ход следствия и суда; если действия

по обеспечению прав и* законных интересов участников процесса - то сами эти права

и законные интересы. Объектом надзорных действий прокурора является законность

уголовного процесса.

*

Важнейшим

объектом

правоотношений уголовного процесса являются выно-

симые в нем

решения.

Так, нередко по поводу возбуждения уголовного дела, вынесе-

ния решения о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного заключения за-

вязываются отношения между государственными органами и участниками процесса,

когда последние недовольны названными решениями и обжалуют их. Практически

всегда возникают такие отношения в связи с обжалованием приговора. В последнее

время круг правоотношений по поводу данных объектов расширился, поскольку гра-

ждане стали использовать свое право обжаловать все процессуальные решения в суд.

Важнейшим источником уголовно - процессуального права является Уголов-

но-процессуальный кодекс

РФ

2001 года с последующими изменениями и дополне-

ниями.

.

Именно Кодекс устанавливает задачи процесса, определяет круг его субъек-

тов,

их права и обязанности, регламентирует содержание и форму процессуальных

действий и стадий, указывает, какие решения принимаются на всем его протяжении,

в чем их содержание и сущность.

УПК РФ 2001 года содержит восемнадцать разделов. Эти разделы можно под-

разделить на четыре части. Разделы

УП-1Х.

Х1П-ХУ

устанавливают прохождение

процесса по его стадиям от возбуждения уголовного дела через предварительное рас-

следование и судебное разбирательство к проверочным производствам.

Разделы X, XI, XII. XVI, XVII регламентируют производство по некоторым

категориям дел. Это своего рода специфические производства:

- производство с особым порядком судебного разбирательства;

- производство у мирового судьи;

- производство в суде с участием присяжных заседателей;

- производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних;

- производство о применении принудительных мер медицинского характера;

- производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.

Во всех стадиях процесса и специфических производствах при всех многочис-

ленных их различиях есть многие общие аспекты регулирования. Чтобы не повторять

их каждый раз в каждой стадии законодатель вынес их за рамки стадий и поместил в

части первой «Общие положения». К ним относятся принципы уголовного процесса,

его субъекты - участники уголовного судопроизводства, нормы о доказательствах,

мерах процессуального принуждения и другие положения закона.

Ну и, наконец, в заключении УПК РФ в разделе XVIII установлены правила

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

Спорным продолжает оставаться вопрос о том, являются ли источником права

руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а также

связанное с ним положение закона об обязательности руководящих разъяснений

Пленума Верховного Суда

России

1

.

Согласиться с тем, что руководящие разъяснения, содержащиеся в постанов-

лениях Пленума Верховного Суда, являются источником права, означает признать

тот одиозный факт, что суд у нас совмещает функцию правосудия с законодательной

функцией, что недопустимо в демократическом государстве, основанном на разделе-

нии

властей. Одновременное исполнение сразу двух указанных функций чревато су-

щественным ущербом для каждой из них.

Так это или не так, указанное совмещение фактически имеет место. Хотим мы

этого или нет, оно существует. Руководящие разъяснения, содержащиеся в постанов-

лениях Пленума Верховного Суда России, это такие же нормативные предписания,

как и те, что содержатся в уголовно-процессуальном кодексе.

Взять,

например,

постановление № 3 1993 года Пленума Верховного Суда

Российской Федерации. Пленум в этом постановлении, в частности, указал, какие до-

кументы необходимо представить следователю в суд для того, чтобы подтвердить

обоснованность

применения в отношении обвиняемого меры пресечения в виде за-

ключения под стражу.

Данное постановление № 3 было принято в целях разъяснения ст.

220

1

УПК

1960

г. Однако оно остается актуальным и сейчас. В ст. 108 УПК РФ 2001 г. сказано,

что следователь должен обосновать своё ходатайство перед судом на получение

санкции для применения меры пресечения в виде заключения под стражу необходи-

мыми материалами.

Какие должны быть материалы, в ст.

108

УПК не говорится. Поэтому следова-

телю снова остаётся руководствоваться требованиями указанного постановления

Пленума Верховного Суда РФ. Это означает, что он действует по правилам, источни-

ком которых является не закон, а постановление Пленума.

Если бы

в

постановлениях Пленума не содержалось нормативных предписа-

ний, они были бы беспредметны, без них вполне могли бы обходиться практические

работники, следователи прокуратуры и судьи. Сам Пленум бы в этом случае утратил

какое-либо значение и оказался ненужным.

1

См. разные точки зрения по этому вопросу в книге «Судебная практика в советской пра-

вовой системе», под ред. С. Н. Братуся, М.

1975.

с. 29-44.

10

То. что Пленум Верховного Суда России и его руководящие разъяснения за-

нимают важное место в практической деятельности всех применяющих закон лиц и,

прежде всего, судов, подчеркнуто с особой силой при обсуждении другого вопроса -

обязательны ли для исполнения руководящие разъяснения, содержащиеся в поста-

новлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. В. Де-

мидов изложил свои взгляды на этот счет в журнале «Бюллетень Верховного Суда

РФ». Он напомнил, что в соответствии со статьёй 56 Закона РСФСР «О судоустрой-

стве РСФСР» 1981 г. Верховный Суд «изучает и обобщает судебную практику, ана-

лизирует судебную статистику и дает руководящие разъяснения судам по вопросам

применения законодательства, возникающим при рассмотрении судебных дел. Руко-

водящие разъяснения Пленума Верховного Суда обязательны для судов, других орга-

нов и должностных лиц, применяющих закон, по которому дано

разъяснение»

1

.

Хотя данная норма не отменена, некоторые ученые и практические работники

полагают, что она вступила в противоречие с положением статьи 120 Конституции

РФ о том, что «судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской

Федерации и Федеральному закону», и поэтому должна действовать лишь в части, не

противоречащей Конституции России.

Секретарь Пленума Верховного Суда В. В. Демидов не согласился с такой по-

зицией, изложил ряд соответствующих аргументов и свое выступление в журнале за-

кончил так: «... можно констатировать, что содержащиеся в постановлениях Пленума

Верховного Суда разъяснения по вопросам применения законодательства, основан-

ные на требованиях закона и обобщенных данных судебной практики в масштабах

страны, представляют собой своеобразную форму судебного прецедента и являются

ориентиром, подлежащим обязательному учету в целях вынесения законных и обос-

нованных приговоров, решений, определений и постановлений. Как свидетельствует

практика рассмотрения дел в кассационной и надзорной инстанциях, игнорирование

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ по применению федерального законода-

тельства неминуемо приводит к постановлению ошибочных судебных решений».

Представляется, что после такого утверждения уважаемого секретаря Пленума

Верховного Суда, который, безусловно, выразил общее мнение всех членов Верхов-

ного Суда, ни один государственный орган, включая следователя, прокурора и судью,

не примет решения, противоречащего указаниям Пленума, зная, что оно в таком слу-

чае будет отменено Верховным Судом. Так, впрочем, было и до выступления В. В.

Демидова.

Особое место среди источников процессуального права занимают решения

Конституционного Суда

.Российской

Федерации. Их специфика заключается в том,

что они не создают новых процессуальных норм, а устраняют уже имеющиеся в УПК

РСФСР нормы, признавая их неконституционными.

Однако, отменяя такие нормы, Конституционный Суд РФ, желает он того или

нет, вводит порой другие нормы, другие процессуальные правила. Так, например, в

постановлении №

П-П

от 27 июня 2000 года Конституционный Суд признал не соот-

ветствующими Конституции РФ положения части 1 статьи 47 УПК РСФСР, где шла

речь о моменте вступления защитника в процесс. В этом же постановлении появилось

новое правило, в силу которого каждый гражданин имеет право на досудебных ста-

диях пользоваться

помощью-адвоката

(защитника) во всех случаях, когда его права и

свободы ... могут быть существенно затронуты действиями и мерами, связанными с

уголовным преследованием.

Конечно, можно утверждать, что Конституционный Суд не создал новой нор-

мы, т.к. она уже была в Конституции РФ. Она была, но не распространялась на уго-

ловный процесс, не действовала в нем, что означало ее фактическое отсутствие.

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1998, № 3. с.

21-24.

11

Она стала действовать после 27 июня 2000 года, при этом все стали ссылаться на ука-

занное постановление Конституционного Суда. Данное постановление остается акту-

альным и в настоящее время, несмотря на принятие нового УПК.

§ 3. Уголовно - процессуальная теория

Уголовный процесс понимается также и как наука, то есть совокупность зна-

ний об уголовно-процессуальном праве и практике его применения. Знания форми-

руются в виде понятий. Основные понятия по процессу составляют его учебную тео-

рию. Она представлена в виде учебников для студентов и также, как процессуальное

право, является предметом их изучения.

Уголовный процесс как теория имеет не менее важное значение, чем закон.

Это связано с тем, что без теории невозможно понять многие его нормы. УПК содер-

жит множество терминов, но далеко не всем из них дает определения, а те, что име-

ются, нуждаются в анализе, в теоретическом осмыслении. Разъяснений требуют зада-

чи процессуальных действий и стадий, многие элементы процессуальной формы,

принципы процесса.

Без теории вообще нельзя понять и привести в систему знания о любом более

или менее сложном объекте, а об уголовном процессе в особенности. Дело в том, что

отличительным свойством уголовно-процессуального закона, который она изучает,

является его полисистемность - наличие в нем множества правовых институтов . В

качестве наиболее крупных из них можно назвать институты субъектов процесса, его

принципов, доказательств, процессуального принуждения, процессуальных решений,

гарантий и другие.

Эти и все иные институты процессуального права находятся в сложном пере-

плетении друг с другом, составляющие их нормы взаимопроникают в структуру каж-

дого института, неразрывно связывая все части Уголовно - процессуального кодекса

в единое целое. Так, к примеру, нормы доказательственного права, института прав и

обязанностей

субъектов можно увидеть во всех главах процессуального закона.

Сложность и запутанность процессуального права делают особенно актуаль-

ной проблему

системы

его теории, теории уголовного процесса, хотя проблема сис-

темы является проблемой любой теории вообще.

Суть ее состоит в том, как, в какой последовательности следует излагать по-

нятия, из которых состоит любая теория. Они не могут механически, произвольно

располагаться одно возле другого вне всякой логики. В этом случае они не получат

должного, простого и ясного определения. Неизвестное будет определяться через не-

известное.,

<<х»

через «у». Понятия должны логически

вытекать

одно

из

другого.

Только в этом случае каждое последующее понятие будет необходимым пояснением

предыдущего;

Уголовно-процессуальная теория никогда до сих пор не подвергалась систем-

ному анализу, система уголовно-процессуального закона практически никем не ис-

следовалась?.

Отсюда и вытекает сложность и запутанность учебников по уголовному

процессу.

Безусловно, имеющиеся учебные издания не бессистемны, не бесформенны.

Форма и система у предмета есть всегда, у теории тоже, другое дело - какие. Научна

ли система процессуальной теории, основана ли она на законах гносеологии?

1

Полисистемность уголовного процесса впервые подверг анализу известный процессуа-

лист А. М. Ларин; См. А. М. Ларин. Структура института возбуждения уголовного дела. / Совет-

ское государство и право. 1978 г. № 5, с. 76-84.

2

Отдельные попытки систематизации уголовно-процессуального закона иногда можно

встретить

в литературе. См., например, главу «Системные свойства уголовно-процессуального

закона» в книге «Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности»,

ответств.

редактор В. М. Савицкий.

М..

1979.

Глава написана Л. Б. Алексеевой.

Система уголовно-процессуальной теории, представляемая в традиционных

учебниках, воспроизводит систему уголовно-процессуального закона, поскольку поч-

ти полностью на нем основана. На наш

взгляд,

так быть не должно. Система уголов-

но-процессуальной теории не может основываться на системе уголовно-

процессуального кодекса.

Уголовно-процессуальный закон имеет свою отличную от теории задачу; его

цель - регламентация процессуальной деятельности. На построение современного

УПК наложили отпечаток требования законодательной техники, а также историче-

ский

фактор,

преемственность системы прежних процессуальных законов, наслоения

законов, вносящих изменения и дополнения в УПК.

Все эти факторы, случайные для процессуальной теории, усложняют ее, дела-

ют более запутанной. Главное же, теория уголовного процесса имеет свою собствен-

ную цель - раскрыть все многообразное содержание закона, показать смысл каждой

его статьи. Чтобы достичь эту цель система теории должна строиться исключительно

на основе и в соответствии с законами познания, гносеологическими

законами

1

.

Формировать ее надо исходя из системы процессуальной деятельности, в со-

ответствии с ее структурой и логикой развития. Это - первое. Второе. Понятия уго-

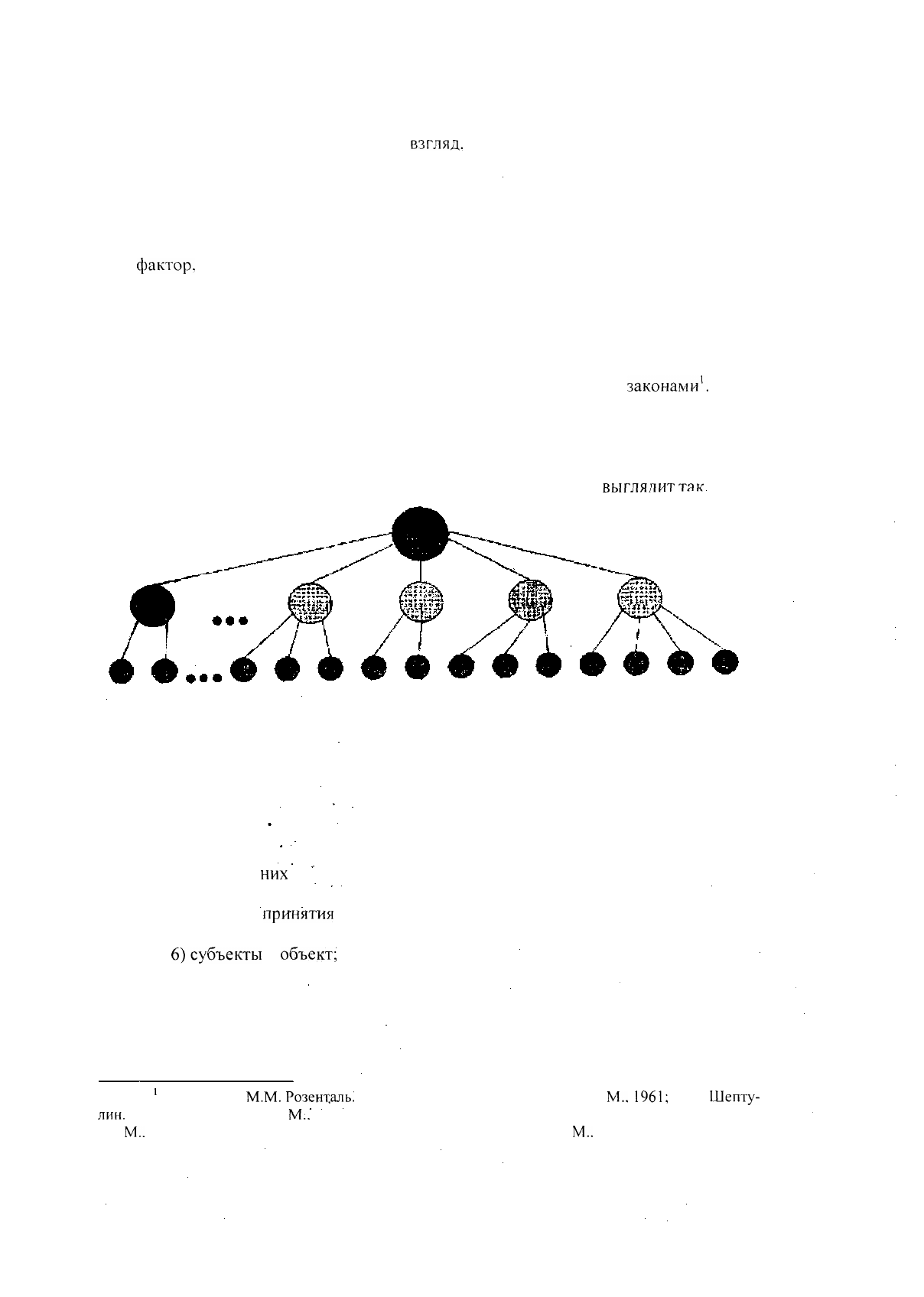

ловного процесса, как и всякого предмета, представляют собой пирамиду, то есть на-

ходятся в определенной иерархии. Это значит, что сначала надо рассматривать самое

общее понятие, потом менее общие, потом частные. На схеме это

выглялит

тяк

Верхний ряд - одно самое общее понятие - уголовный процесс. Средний ряд -

менее общие понятия - понятия стадий уголовного процесса. Нижний ряд - частные

понятия - понятия отдельных процессуальных действий.

Третье. Понятие - это совокупность существенных признаков предмета. Пере-

чень существенных признаков понятий отдельных процессуальных действий, стадий

и уголовного процесса в целом одинаковый, поскольку то и другое и третье является

одним и тем же - человеческой деятельностью.

Всякая деятельность, а значит и процессуальная, имеет в своей структуре сле-

дующие признаки (о

них

уже говорилось в первой части лекции):

1) основание, т.е. Данные, говорящие о необходимости ее производства;

2) решение, с

принятия

которого начинается любое действие;

3) 4) цели и средства деятельности;

5)

6)субъекты

и

объект;

7) 8) содержание и форму;

9) результат.

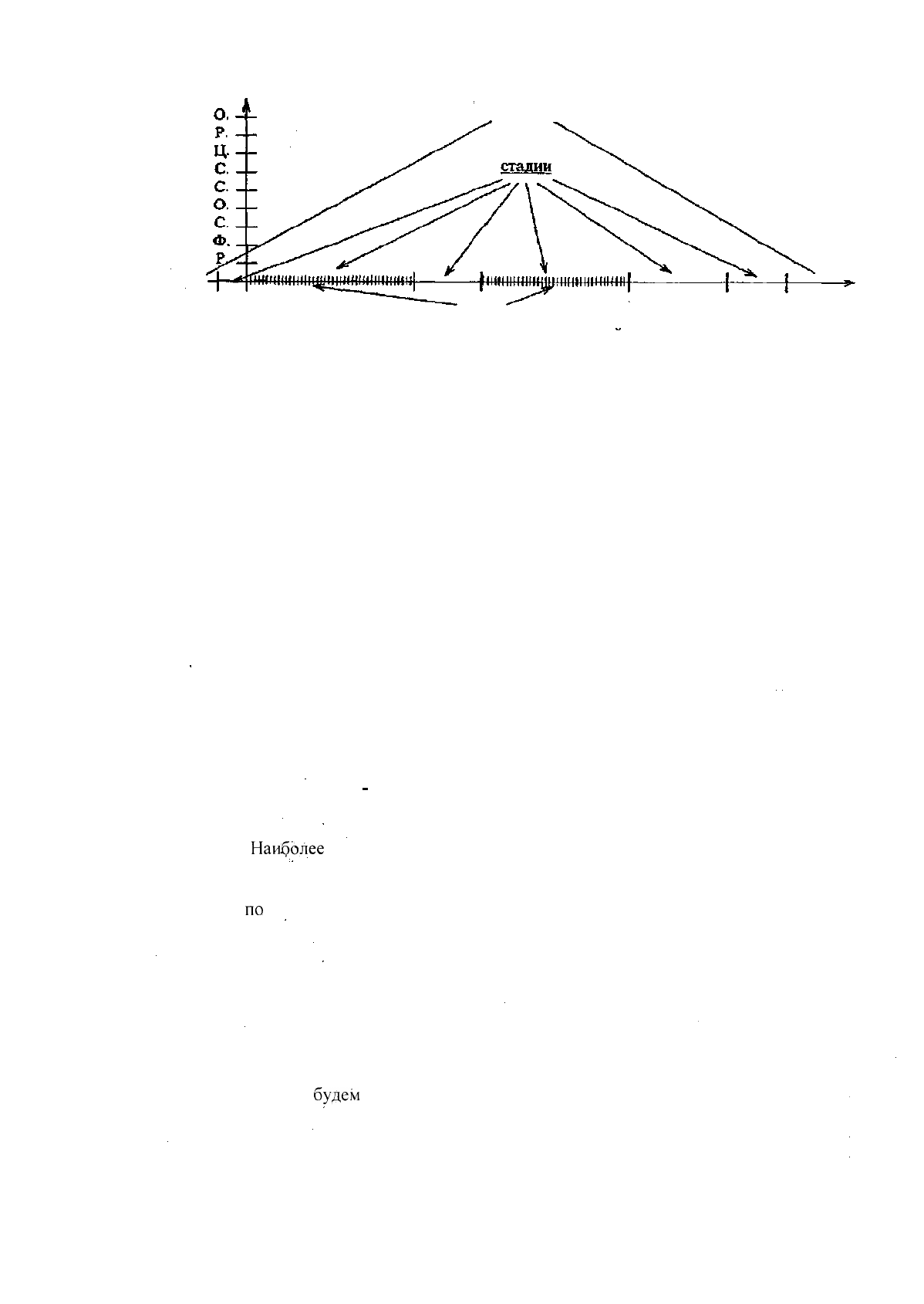

Перечисленные признаки позволяют дать характеристику уголовному процессу в це-

лом, его стадиям и отдельным процессуальным действиям по следующей схеме.

1

См. об этом:

М.М.

Розентдль.

Принципы диалектической логики.

М.,

1961;

А. П.

Шепту-

лин.

Категории диалектики.

М..

1971; П. В. Копнин. Гносеологические и логические основы нау-

ки.

М..

1974; П. В. Копнин. Диалектика как логика и теория познания.

М..

1973 и др.

13

У.П.

отдельные процессуальные действия

Несмотря на то, что перечисленные признаки присущи процессуальным

действиям, стадиям и процессу в целом, не все они в равной мере получили четкое

отражение в законе. Видимо законодатель посчитал, что некоторые элементы про-

цессуальных действий и стадий не имеют правового значения, и не определил их в

УПК. В теории же в целях более глубокого изучения закона они могут быть рас-

смотрены.

Сначала мы изучаем структурные признаки процесса в целом, то есть его

основание, решение, начинающее процесс, его задачи и т. д. это составляет общую

часть теории. Затем по этой же модели рассматриваются стадии уголовного процес-

са. Когда речь заходит о содержании стадий, анализируются отдельные процессу-

альные действия, из которых они состоят. Так в ходе предварительного следствия

проводятся осмотры, допросы, обыски и т. д. Чтобы познать их мы опять обратимся

к основаниям их производства, задачам, стоящим перед ними, субъектам, которые

решают эти задачи и т. д. Это составляет особенную часть теории.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИИ

Процессуальная деятельность состоит из множества отдельных действий.

Всякая совокупность или множество в целях изучения подвергается классифика-

ции. Классификация

-

это не только деление множества на виды, но и определение

этих видов. Тот признак, который служит основанием классификации, входит так-

же и в определение понятия о них.

Наиболее

существенным признаком классификации уголовно-

процессуальных действий является их цель. Она, как указывалось ранее, скрывает в

себе причину совершения любого действия. На ее основе можно выделить: 1) дей-

ствия

по

собиранию доказательств, 2) принудительные действия по обеспечению

нормального хода предварительного расследования и суда, 3) действия по обеспе-

чению прав и законных интересов заинтересованных лиц, 4) надзорные действия

прокурора и суда. Рассмотрим названные виды по порядку.

§ 1. Действия по собиранию доказательств

Понятие доказательства подробно рассматривается в специальной лекции.

Сейчас же мы

будем

понимать их как сведения, на основе которых органы дозна-

ния, следователь, прокурор, суд устанавливают обстоятельства уголовного дела.

Согласно ст. 86 УПК собирание доказательств осуществляется путём произ-

водства следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных зако-

ном. К иным процессуальным действиям относятся истребование предметов

14

и

документов,

с помощью которых можно установить какие-либо обстоятельства по

делу,

а также принятие предметов и документов, добровольно представляемых ка-

кими-либо участниками процесса -

подозреваемыми,

обвиняемыми, их защитника-

ми и т. д.. любыми

лицами,

учреждениями, предприятиями и организациями.

К следственным действиям относятся: допрос, очная ставка, предъявление

для

опознания,

выемка,

обыск,

осмотр,

освидетельствование,

следственный

экспе-

римент, экспертиза, а также введённые новым УПК - контроль и запись перегово-

ров, осмотр жилища с согласия проживающих в нем лиц, проверка показаний на

месте.

Из предусмотренных выше способов собирания доказательств главным яв-

ляются следственные действия. Это объясняется следующими обстоятельствами.

На практике подавляющее большинство доказательств по уголовным делам

собирается именно путем проведения следственных действий. Документы, фикси-

рующие их производство - протоколы допросов, осмотров, обысков, опознаний и

других действий - составляют, как правило, основную массу материалов дела.

Следственные действия осуществляются в условиях, обеспечивающих дос-

товерность получаемых доказательств. К таким условиям относятся, например, на-

личие понятых при производстве некоторых следственных действий, строгое за-

прещение домогаться показаний допрашиваемых лиц путем насилия, угроз и иных

незаконных мер, предупреждение об уголовной ответственности за отказ от показа-

ний и за дачу ложных показаний свидетеля, потерпевшего, эксперта и т. д.

Другие, указанные способы собирания доказательств, обычно требуют после

себя совершения следственных действий с тем, чтобы фактические данные были

получены в процессуальной форме. Так, после получения предметов и документов

от участников процесса или иных граждан необходимо провести допрос соответст-

вующих лиц, осмотр представленных предметов и документов, вынести постанов-

ление о приобщении их к делу.

Следственные действия отличаются по своей конструкции. Вместе с тем, все

они имеют наряду с их общей целью в своем содержании нечто общее, что и объе-

диняет следственные действия в одну группу. Это общее отражается в понятии о

них.

Следственное действие определяется учеными как способ собирания дока-

зательств, представляющий собой регламентированный уголовно-процессуальным

законом и

осуществляемый

органами дознания, следователем,

прокурором

и

судом

комплекс познавательных

и

удостоверительных операций, соответствующих осо-

бенностям следов определенного вида и приспособленных к эффективному оты-

сканию,

восприятию и закреплению содержащейся в них доказательной информа-

ции

1

.

-'!:'

ч

Из этого определения видно, что следственное действие это комплекс по-

знавательных и удостоверительных операций. Эти операции специфичны для каж-

дого следственного

действия,

но все они направлены на получение сведений.

Познавательную основу (содержание) всякого следственного действия со-

ставляют такие методы

как

наблюдение,

сравнение, измерение, моделирование,

эксперимент, опрос, описание. Одни действия приспособлены к получению инфор-

мации, которая

сохраняется

в памяти в виде образов и понятий. Это разные виды

допросов, очная ставка, опознание.

Другие действия направлены на изъятие информации, заключенной в пред-

метах и процессах материального мира, и воспринимаемой как протяженность,

форма, объем, цвет, запах и т. д. К следственным действиям этой группы относятся

осмотр, обыск, выемка, следственный эксперимент, экспертиза.

От следственных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным за-

коном, надо отличать оперативно-розыскные действия, предусмотренные законом

С. А.

Шейфер.

Следственные действия. М.

1981.

с.

18.

15

«Об оперативно-розыскной деятельности» 1995

года,

которые нацелены на раскры-

тие преступлений, выявление и установление лиц, их совершивших.

Оперативно-розыскными действиями, согласно закону, могут быть: опрос

граждан, наведение справок,

наблюдение,

контроль почтовых отправлений, теле-

графных и иных сообщений, прослушивание телефонных разговоров, оперативное

внедрение, оперативный эксперимент и другие.

При помощи указанных действий также получают сведения об обстоятель-

ствах преступления. Но эти сведения не могут выполнять роль доказательств, по-

скольку они не облечены в процессуальную форму, добываются в условиях тайны и

у них нет гарантий достоверности.

Получаемая перечисленными оперативно - розыскными мероприятиями ин-

формация направлена на то, чтобы создать условия для проведения процессуальных

следственных действий. По многим делам только при помощи указанных действий

становится ясно, кого можно допросить в качестве свидетеля, у кого провести

обыск и выемку, кому можно предъявить обвинение в совершении преступления.

Результаты оперативно-розыскных действий могут использоваться в дока-

зывании, то есть быть доказательством по делу, в соответствии с требованиями

уголовно-процессуального закона, регламентирующего собирание, проверку и

оценку доказательств. Иначе говоря, сведения, полученные путем оперативно-

розыскных действий, должны (чтобы стать доказательствами) быть проверенными

путем следственных действий - допросов, осмотров, обысков и т. д. (ст. 89 УПК).

В заключение этого раздела лекции надо отметить, что именно на основе

получаемых в ходе следственных действий доказательств, принимаются процессу-

альные решения, в которых подводятся итоги отдельных стадий и уголовного про-

цесса в целом. Их иногда называют - решения о направлении процесса.

Так в результате стадии предварительного расследования может быть при-

нято обвинительное заключение. В этом решении на основе полученных доказа-

тельств указывается, кто, где, когда и какое совершил преступление, излагаются все

другие обстоятельства. В резолютивной части обвинительного заключения дается

формулировка обвинения лицу, которое, по мнению следователя, совершило пре-

ступление.

В результате судебного разбирательства на основе доказательств, исследо-

ванных судом, выносится приговор - решение о виновности или невиновности под-

судимого

и*о

применении или неприменении к нему наказания.

§ 2.

Йринудительные

действия по обеспечению нормального

хода предварительного расследования и суда

Принудительные процессуальные действия представляют собой одну из

разновидностей принуждения, осуществляемого в любой управленческой деятель-

ности. Государство, принимая законы и другие нормативные акты, устанавливаю-

щие правила поведения людей в обществе, предусматривает и средства, обеспечи-

вающие реализацию этих правил.

Многие

граждане добровольно исполняют нормативные предписания, вме-

сте с тем, государство вынуждено в необходимых случаях прибегать к мерам при-

нуждения, воздействуя на человека или группу лиц с тем, чтобы они подчинили

свое поведение требованиям норм

права

1

.

В связи

с'этим,

необходимым свойством каждой правовой нормы и права, в

О государственно-правовом принуждении см. напр. Братусь С. Н. Юридическая ответ-

ственность и законность. М. 1976.

16

целом, является их обеспеченность (гарантированность) государственным принуж-

дением. Не являются в этом смысле исключением и нормы уголовно-

процессуального права. Более того, законодатель предусматривает принудительные

меры, гарантирующие реализацию процессуальных норм. Это объясняется тем, что

действиям государственных

органов,

ведущих уголовный процесс, нередко оказы-

вается противодействие со стороны лиц, совершивших преступление, или иных

людей.

Такое противодействие может иметь различные формы: использование слу-

жебного положения с целью запутать расследование, воздействие на свидетелей,

утаивание полученных преступным путем ценностей и т. д. В соответствии с на-

званными формами строится и система действий, которые уполномочены произво-

дить органы уголовного преследования и суд с тем, чтобы устранить имеющиеся

или возможные препятствия, создаваемые заинтересованными в этом лицами.

К рассматриваемой группе процессуальных действий относятся:

- применение мер пресечения (ст.

97-110

УПК);

- задержание (ст. 91-96 УПК);

-привод

(ст.

113

УПК);

- отстранение обвиняемого от занимаемой должности (статья

114

УПК);

- наложение ареста на имущество (статья

115

УПК);

- предупреждение свидетеля и потерпевшего об ответственности за отказ от

показаний и за дачу ложных показаний (ст. 42, 56 УПК);

- предупреждение экспертов за дачу заведомо ложного заключения (ст. 57

УПК);

- предупреждение переводчика об ответственности за заведомо неправиль-

ный перевод (статья 59 УПК);

- предупреждение об ответственности за разглашение данных предвари-

тельного следствия (ст.

161

УПК);

- предупреждение об удалении из зала суда и удаление из зала суда лиц, на-

рушающих порядок в судебном заседании (ст. 258 УПК);

- предупреждение о наложении взыскания за уклонение от исполнения обя-

занностей присяжного заседателя в суде (ст. 333 УПК),

УПК РФ

2001

года ввел также такие принудительные действия как наложе-

ние ареста на ценные бумаги (ст.

116

УПК), и денежное взыскание в размере до

двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда

(ст.117

УПК).

Наиболее заметное место среди перечисленных принудительных действий

занимают меры пресечения. К ним относятся: заключение под стражу, отобрание

подписки о

невыезде,*залог,

домашний арест, личное поручительство, наблюдение

командования воинской части, отдача несовершеннолетнего под присмотр родите-

лей, опекунов, попечителей. В практике наибольшее распространение имеют пер-

вые три меры

пресечения.

Все названные выше действия этого вида определяются в литературе как преду-

смотренные уголовно-процессуальным законодательством процессуальные средст-

ва принудительного характера; применяемые в установленном законом порядке ор-

ганами уголовного преследования и судом в отношении

обвиняемого,

подозревае-

мого и некоторых других лиц для устранения действительных и возможных пре-

пятствий,

возникающих

в процессе расследования и разрешения уголовных дел, с

целью обеспечения успешного осуществления задач уголовного

судопроизводства

1

.

Среди ученых нет, однако, единой точки зрения по некоторым принципи-

альным вопросам, касающимся мер процессуального принуждения. Так, некоторые

процессуалисты относят к таким мерам обыск, выемку, освидетельствование, полу-

чение образцов для сравнительного исследования, помещение в медицинское учре-

1

См. З.Ф. Коврига. Уголовно-процессуальное принуждение. Воронеж. 1975. В. М.

Кор-

кунов.

Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. Саратов. 1978. с.

20. ,

..

... . -

Г 17

ждение для

обследования

1

.

На наш

взгляд,

основания и цели указанных действий не совпадают с осно-

ваниями и целями мер процессуального принуждения. Основанием для производст-

ва обыска являются не действительные или возможные препятствия, которые надо

устранить, а данные, указывающие на то, что в каком-либо помещении или ином

месте имеются предметы, могущие представлять значение для дела. Целью обыска

является отыскание и изъятие их. В качестве цели освидетельствования УПК ука-

зывает обнаружение на теле обвиняемого, подозреваемого или других лиц следов

преступления или особых примет. Получение у обвиняемого или подозреваемого

образцов почерка и других образцов имеет целью их сравнительное исследование.

Все эти действия направлены, прежде всего, на получение доказательств, а

не на устранение препятствий, которые могут быть созданы

обвиняемым,

подозре-

ваемым или другими лицами для того, чтобы помешать следствию, и поэтому их

нельзя отнести к числу мер процессуального принуждения.

Конечно, в содержании указанных действий можно найти элементы прину-

ждения. Однако такие элементы имеются во всех действиях и отношениях, урегу-

лированных правом, поскольку оно предусматривает в своей структуре санкции.

В ходе изучения принудительных действий возникают трудности в понима-

нии некоторых из них. Так, нередко, такое принудительное действие как задержа-

ние подозреваемого, предусмотренное статьей 91 УПК, студенты относят к мерам

пресечения. Действительно, задержание подозреваемого по внешним признакам

похоже на меру пресечения - заключение под стражу (статья 108 УПК). В том и в

другом случае гражданин лишается свободы по решению органов, ведущих уголов-

ный процесс.

Однако задержание подозреваемого - самостоятельный вид принудительно-

го действия. Он отличается от заключения под стражу по основаниям, субъектам

применения, целям, срокам, по возникающим правоотношениям и некоторым дру-

гим признакам.

Задержание подозреваемого в совершении преступления, за которое может

быть назначено наказание в виде лишения свободы возможно только при наличии

одного из следующих оснований:

1.

когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредст-

венно после его совершения;

2. когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное ли-

цо, как на совершившее преступление;

3.

кргда'на

подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище бу-

дут обнаружены явные следы преступления.

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совер-

шении преступления, оно может быть задержано лишь в случаях:

4.

если

это лицо покушалось на побег;

5. когда оно не имеет постоянного места жительства;

6. когда не установлена личность подозреваемого;

7. если прокурором, а также следователем или дознавателем с согласия про-

курора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица

меры пресечения в виде заключения под стражу.

Целями задержания является

пресечение

преступной деятельности подозре-

ваемого и создание возможности начального расследования по делу.

Основаниями мер пресечения - истребования подписки о невыезде, личного

поручительства или. поручительства общественных организаций, заключения под

стражу, залога и других - являются данные о том, что обвиняемый или подозревае-

мый скроется от дознания, предварительного следствия или суда, или воспрепятст-

вует установлению истины по уголовному делу, или будет заниматься преступной

Коркунов

В.М.

Указанная

работа,

с. 15.

18