Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

висеть от времени действия

—

она зависит только

от возбудимости ткани. При определении порого-

вой силы время ее действия не ограничивают.

Сверхпороговая сила действительно связана со

временем ее действия: чем она больше, тем коро-

че время ее действия, необходимое для вызова

возбуждения.

V 4.7. ДЕЙСТВИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

НА ТКАНЬ

При действии постоянного тока средней

силы на ткань возбуждение возникает только

в момент замыкания и в момент размыкания

цепи — закон полярного действия тока

[Пфлюгер, 1859]. Возбуждение возникает в

момент замыкания под катодом, а в момент

размыкания — под анодом. Это демонстри-

руется в опыте на нервно-мышечном пре-

парате лягушки с раздражением нерва, один

участок которого умерщвлен. Один электрод

устанавливают на умерщвленный, другой —

на интактный участок нерва. Если интактно-

го участка нерва касается катод, то возбужде-

ние нерва и сокращение мышцы возникают

только при замыкании цепи постоянного

тока. Если интактного участка нерва касается

анод, то мышца сокращается только при раз-

мыкании электрической цепи.

При раздражении с помощью электрода,

введенного в клетку, возбуждение развивает-

ся только в том случае, когда катод размеща-

ется снаружи, а анод — внутри клетки. При

обратном расположении полюсов ПД не ге-

нерируется, так как в этом случае возникает

не деполяризация, а гиперполяризация кле-

точной мембраны.

В области действия катода на

ткань возникает частичная деполяризация

клеточных мембран, так как катод —отрица-

тельный электрод, а клеточная мембрана

снаружи имеет положительный заряд. Если

деполяризация достигает Е

кр

, то возникает

ПД вследствие лавинообразного движения

ионов Na

+

внутрь клетки. В области действия

анода, напротив, клеточная мембрана гипер-

5.1.

ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ

РЕЦЕПТОРОВ

5.1.1.

ПОНЯТИЕ О РЕЦЕПТОРАХ

В физиологии термин «рецептор» применяет-

ся в двух значениях.

о поляризуется. Е

0

удаляется от Е

кр

, поэтому

'- ПД при замыкании цепи не возникает. Поче-

г

- му же ПД регистрируют под анодом в момент

0

размыкания цепи постоянного тока? При

\

й

действии анода Е

кр

смещается в сторону ги-

перполяризации и может сравняться с исход-

ным Е

0

. При размыкании электрической

цепи в области действия анода мембранный

потенциал быстро возвращается к исходному

уровню и, естественно, достигает критичес-

й кого уровня, в результате чего открываются

о потенциалзависимые активационные т-во-

я рота Na-каналов и генерируется ПД — анод-

а ное размыкательное возбуждение,

в Отметим, что если сила электрического

т тока мала и не вызывает возникновения ПД,

то в области действия катода возбудимость

ткани сначала повышается (катэлектротон), а

и затем падает — католическая депрессия. Воз-

д будимость повышается вследствие уменьше-

ния мембранного потенциала и приближения

его к Е

кр

, открытия части т-ворот Na-кана-

лов.

Главной причиной католической депрес-

т сии является развивающаяся инактивация

о Na-каналов (при этом Е

кр

смещается вверх

—

я в сторону деполяризации). Активация К-ка-

налов играет меньшую роль. Таким образом,

механизмы рефрактерное™ во время возбуж-

I, дения ткани, аккомодации при медленно на-

растающем стимуле и католической депрес-

сии при длительном действии тока в основ-

и ном совпадают.

В области действия анода по-

т стоянного тока в ткани развиваются проти-

воположные изменения: возникает гиперпо-

ляризация клеточной мембраны (мембран

-

а ный потенциал увеличен), вследствие чего

я возбудимость клетки снижается. Это сниже-

ние возбудимости называют анэлектротоном.

а Затем возбудимость ткани повышается в pe-

rt зультате смещения Е

кр

в сторону Е

0

и при-

т ближения его к исходному Е

п

. Поэтому для

я достижения критического уровня деполяри-

я зации мембраны в этот момент достаточно

небольшой ее деполяризации.

Во-первых, это сенсорные рецепторы —

специфические клетки, настроенные на вос-

приятие различных раздражителей внешней и

внутренней среды организма и обладающие

высокой чувствительностью к адекватному

раздражителю. Сенсорные рецепторы (лат. ге-

ceptum — принимать) воспринимают раздра-

Глава 5 РЕЦЕПТОР, НЕРВ, СИНАПС

61

жители внешней и внутренней среды организ-

ма путем преобразования энергии раздраже-

ния в рецепторный потенциал, который пре-

образуется в нервные импульсы. К другим —

неадекватным раздражителям

—

они малочув-

ствительны. Неадекватные раздражители

могут возбудить рецепторы: например, меха-

ническое давление на глаз вызывает ощуще-

ние света, однако энергия неадекватного раз-

дражителя должна быть в миллионы и милли-

арды раз больше адекватного. Сенсорные ре-

цепторы являются первым звеном в рефлек-

торном пути и периферической частью более

сложной структуры

—

анализаторов. Совокуп-

ность рецепторов, стимуляция которых при-

водит к изменению активности каких-либо

нервных структур, называют рецептивным

полем. Такой структурой могут быть аффе-

рентное волокно, афферентный нейрон, нерв-

ный центр (соответственно рецептивное поле

афферентного волокна, нейрона, рефлекса).

Рецептивное поле рефлекса часто называют

рефлексогенной зоной.

Во-вторых, это эффекторные рецепторы

(циторецепторы), представляющие собой

белковые структуры клеточных мембран, а

также цитоплазмы и ядра, способные связы-

вать активные химические соединения (гор-

моны, медиаторы, лекарства и др.) и запус-

кать ответные реакции клетки на эти соеди-

нения. Эффекторные рецепторы имеют все

клетки организма, в нейронах их особенно

много на мембранах синаптических межкле-

точных контактов. В данной главе рассмат-

риваются только сенсорные рецепторы, обес-

печивающие поступление информации о

внешней и внутренней среде организма в

центральную нервную систему (ЦНС). Их де-

ятельность является необходимым условием

для осуществления всех функций ЦНС.

5.1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЦЕПТОРОВ

Нервная система отличается большим разно-

образием рецепторов, различные типы кото-

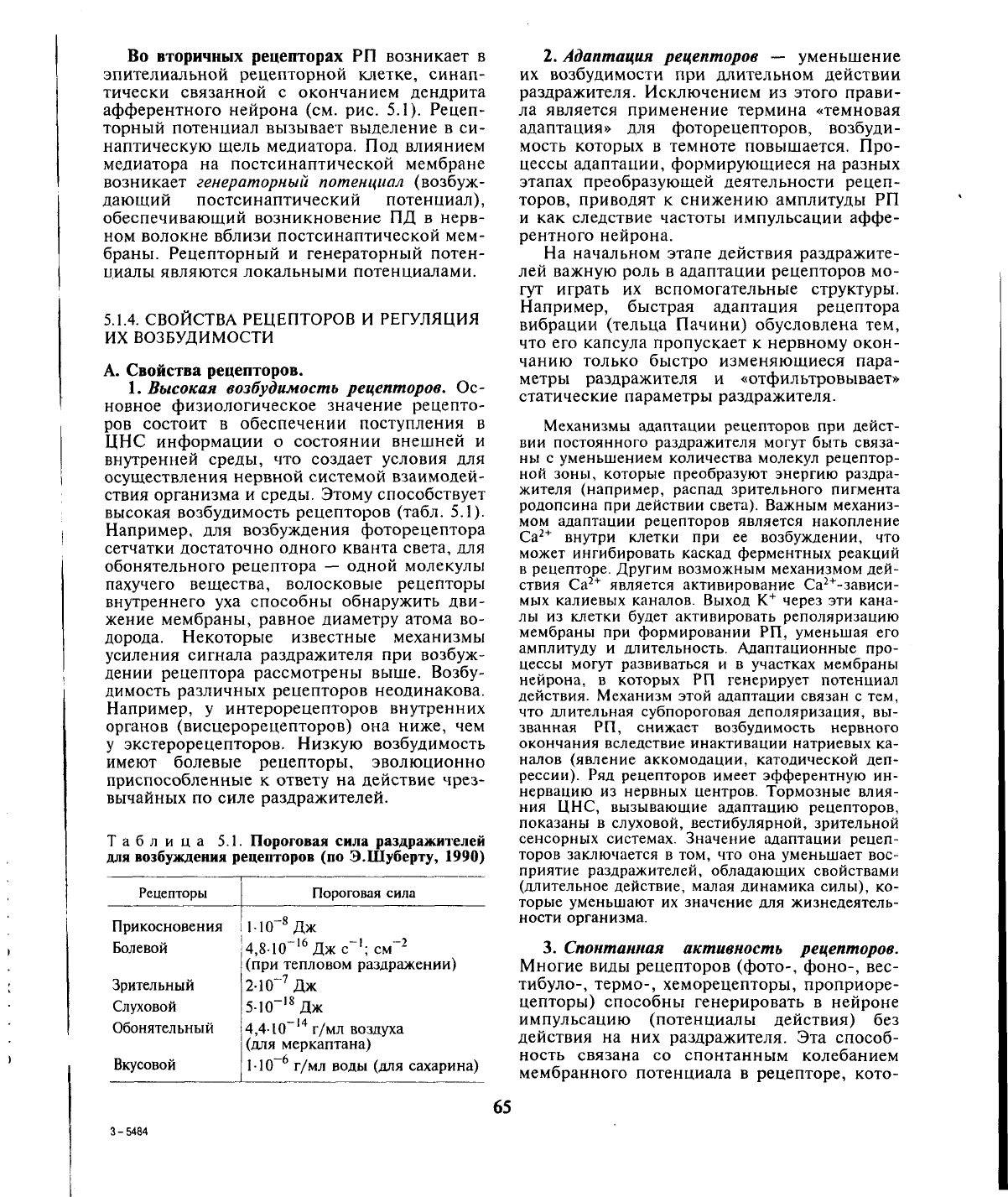

рых представлены на рис. 5.1.

А. Центральное место в классификации ре-

цепторов занимает их подразделение в зависи-

мости от вида воспринимаемого раздражителя.

Выделяют пять таких типов рецепторов.

1.

Механорецепторы возбуждаются при

механической их деформации. Они располо-

жены в коже, сосудах, внутренних органах,

опорно-двигательном аппарате, слуховой и

вестибулярной системах.

2.

Хеморецепторы воспринимают хими-

ческие изменения внешней и внутренней

среды организма. К ним относятся вкусовые

и обонятельные рецепторы, а также рецепто-

ры,

реагирующие на изменение состава

крови, лимфы, межклеточной и цереброспи-

нальной жидкости (изменение напряжения

0

2

и С0

2

, осмолярности, рН, уровня глюкозы

и других веществ). Такие рецепторы есть в

слизистой оболочке языка и носа, каротид-

ном и аортальном тельцах, гипоталамусе и

продолговатом мозге.

3.

Терморецепторы —

воспринимают изме-

нения температуры. Они подразделяются на

тепловые и холодовые рецепторы и находятся

в коже, сосудах, внутренних органах, гипота-

ламусе, среднем, продолговатом и спинном

мозге.

4.

Фоторецепторы в сетчатке глаза вос-

принимают световую (электромагнитную)

энергию.

5.

Ноцицепторы

— их возбуждение сопро-

вождается болевыми ощущениями (болевые

рецепторы). Раздражителями этих рецепто-

ров являются механические, термические и

химические (гистамин, брадикинин, К

+

, Н

+

и

др.) факторы. Болевые стимулы воспринима-

ются свободными нервными окончаниями,

которые имеются в коже, мышцах, внутрен-

них органах, дентине,сосудах.

Б.

С психофизиологической точки зрения

рецепторы подразделяют в соответствии с ор-

ганами чувств и формируемыми ощущения-

ми на зрительные, слуховые, вкусовые, обо-

нятельные и тактильные.

В.

По расположению в организме рецепто-

ры делят на экстеро- и интерорецепторы.

К экстерорецепторам относятся рецепторы

кожи, видимых слизистых оболочек и орга-

нов чувств: зрительные, слуховые, вкусовые,

обонятельные, тактильные, кожные болевые

и температурные. К интерорецепторам при-

надлежат рецепторы внутренних органов

(висцерорецепторы), сосудов и ЦНС. Разно-

видностью интерорецепторов являются ре-

цепторы опорно-двигательного аппарата

(проприорецепторы) и вестибулярные рецеп-

торы. Если одна и та же разновидность ре-

цепторов (например, хеморецепторы к С0

2

)

локализованы как в ЦНС (продолговатый

мозг),

так и в других местах (сосуды), то

такие рецепторы подразделяют на централь-

ные и периферические.

Г.

В зависимости от степени специфичнос-

ти рецепторов, т.е. их способности отвечать

на один или более видов раздражителей, вы-

деляют мономодальные и полимодальные ре-

цепторы. В принципе каждый рецептор

может отвечать не только на адекватный, но

и на неадекватный раздражитель, однако чув-

62

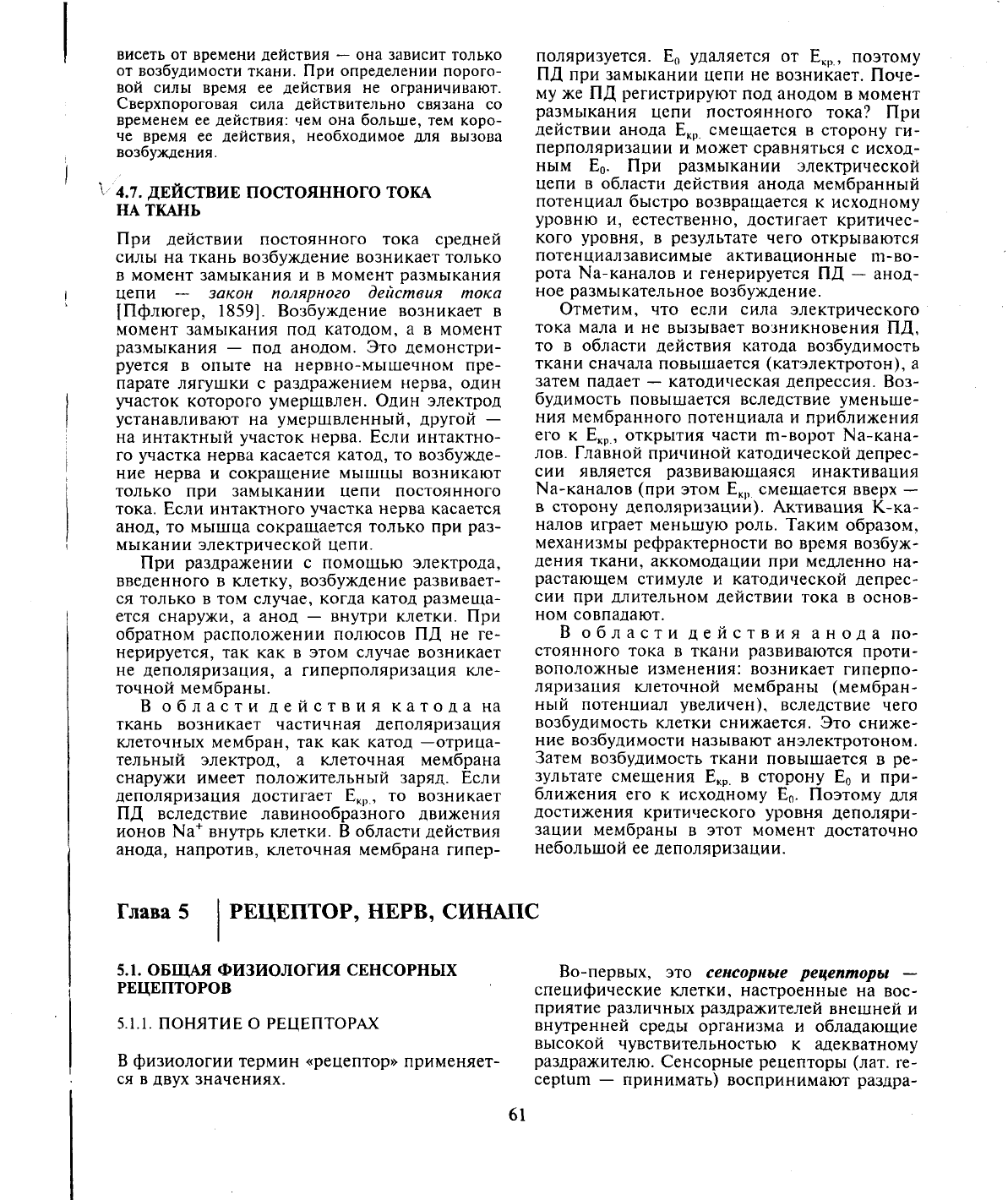

Соматосенсорные

Рецепторы

Первичные

--~^^ ^^-

Вторичные

-^^^

Мышечный Обонятельный Слуховой Вкусовой Зрительный

Вестибулярный

^

Рис. 5.1. Различные типы рецепторных клеток.

Пунктиром показаны участки действия раздражителей, сплошным

Г.Шеперду, 1987, с изменениями).

места возникновения потенциала действия (по

ствительность к ним разная. Рецепторы, чув-

ствительность которых к адекватному раздра-

жителю намного превосходит таковую к не-

адекватным, называются мономодальными.

Мономодальность особенно характерна для

экстерорецепторов (зрительных, слуховых,

вкусовых и др.), но есть мономодальные и

интерорецепторы, например хеморецепторы

каротидного синуса. Полимодальные рецепто-

ры приспособлены к восприятию нескольких

адекватных раздражителей, например меха-

нического и температурного или механичес-

кого,

химического и болевого. К полимо-

дальным рецепторам относятся, в частности,

ирритантные рецепторы легких, восприни-

мающие как механические (частицы пыли),

так и химические (пахучие вещества) раздра-

жители во вдыхаемом воздухе. Разница в чув-

ствительности к адекватным и неадекватным

раздражителям у полимодальных рецепторов

выражена меньше, чем у мономодальных.

Д.

По структурно-функциональной органи-

зации различают первичные и вторичные ре-

цепторы. Первичные представляют собой чув-

ствительные окончания дендрита афферент-

ного нейрона. Тело нейрона обычно распо-

ложено в спинномозговом ганглии или в ган-

глии черепных нервов, кроме того, для веге-

тативной нервной системы — в экстра- и ин-

траорганных ганглиях. В первичном рецепто-

ре раздражитель действует непосредственно

на окончания сенсорного нейрона (см. рис.

5.1). Характерным признаком такого рецеп-

тора является то, что рецепторныи потенциал

генерирует потенциал действия в пределах

одной клетки — сенсорного нейрона. Пер-

вичные рецепторы являются филогенетичес-

ки более древними структурами, к ним отно-

сятся обонятельные, тактильные, темпера-

турные, болевые рецепторы, проприорецеп-

торы, рецепторы внутренних органов.

Во вторичных рецепторах имеется специ-

альная клетка, синаптически связанная с

окончанием дендрита сенсорного нейрона

(см.

рис. 5.1). Это клетка эпителиальной при-

роды или нейроэктодермального (например,

фоторецептор) происхождения. Для вторич-

ных рецепторов характерно, что рецептор-

ныи потенциал и потенциал действия возни-

кают в разных клетках, при этом рецептор-

ныи потенциал формируется в специализи-

рованной рецепторной клетке, а потенциал

действия — в окончании сенсорного нейро-

на. Ко вторичным рецепторам относятся слу-

ховые, вестибулярные, вкусовые рецепторы,

фоторецепторы сетчатки.

Е.

По скорости адаптации рецепторы делят

на три группы: быстро адаптирующиеся (фаз-

ные),

медленно адаптирующиеся (тонические)

и смешанные (фазно-тонические), адаптирую-

63

щиеся со средней скоростью. Примером бы-

стро адаптирующихся рецепторов являются

рецепторы вибрации (тельца Пачини) и при-

косновения (тельца Мейсснера) кожи. К мед-

ленно адаптирующимся рецепторам относят-

ся проприорецепторы, рецепторы растяже-

ния легких, часть болевых рецепторов. Со

средней скоростью адаптируются фоторецеп-

торы сетчатки, терморецепторы кожи.

5.1.3.

РЕЦЕПТОРЫ КАК СЕНСОРНЫЕ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Несмотря на большое многообразие рецепто-

ров,

в каждом из них можно выделить три ос-

новных этапа преобразования энергии раз-

дражения в нервный импульс.

1.

Первичное преобразование энергии

раздра-

жения. Конкретные молекулярные механиз-

мы этого процесса изучены недостаточно. На

этом этапе происходит отбор раздражителей:

воспринимающие структуры рецептора взаи-

модействуют с тем раздражителем, к которому

они эволюционно приспособлены. Например,

при одновременном действии на организм

света, звуковых волн, молекул пахучего веще-

ства рецепторы возбуждаются только при дей-

ствии одного из перечисленных раздражите-

лей — адекватного раздражителя, способного

вызывать конформационные изменения вос-

принимающих структур (активацию рецеп-

торного белка). На этом этапе во многих ре-

цепторах происходит усиление сигнала, поэ-

тому энергия формирующегося рецепторного

потенциала может быть многократно (напри-

мер,

в фоторецепторе в 10

5

раз) больше поро-

говой энергии раздражения. Возможным ме-

ханизмом рецепторного усилителя является

каскад ферментных реакций в некоторых ре-

цепторах, аналогичный действию гормона

через вторые посредники. Многократно уси-

ленные реакции этого каскада изменяют со-

стояние ионных каналов и ионных токов, что

формирует ре цепторный потенциал.

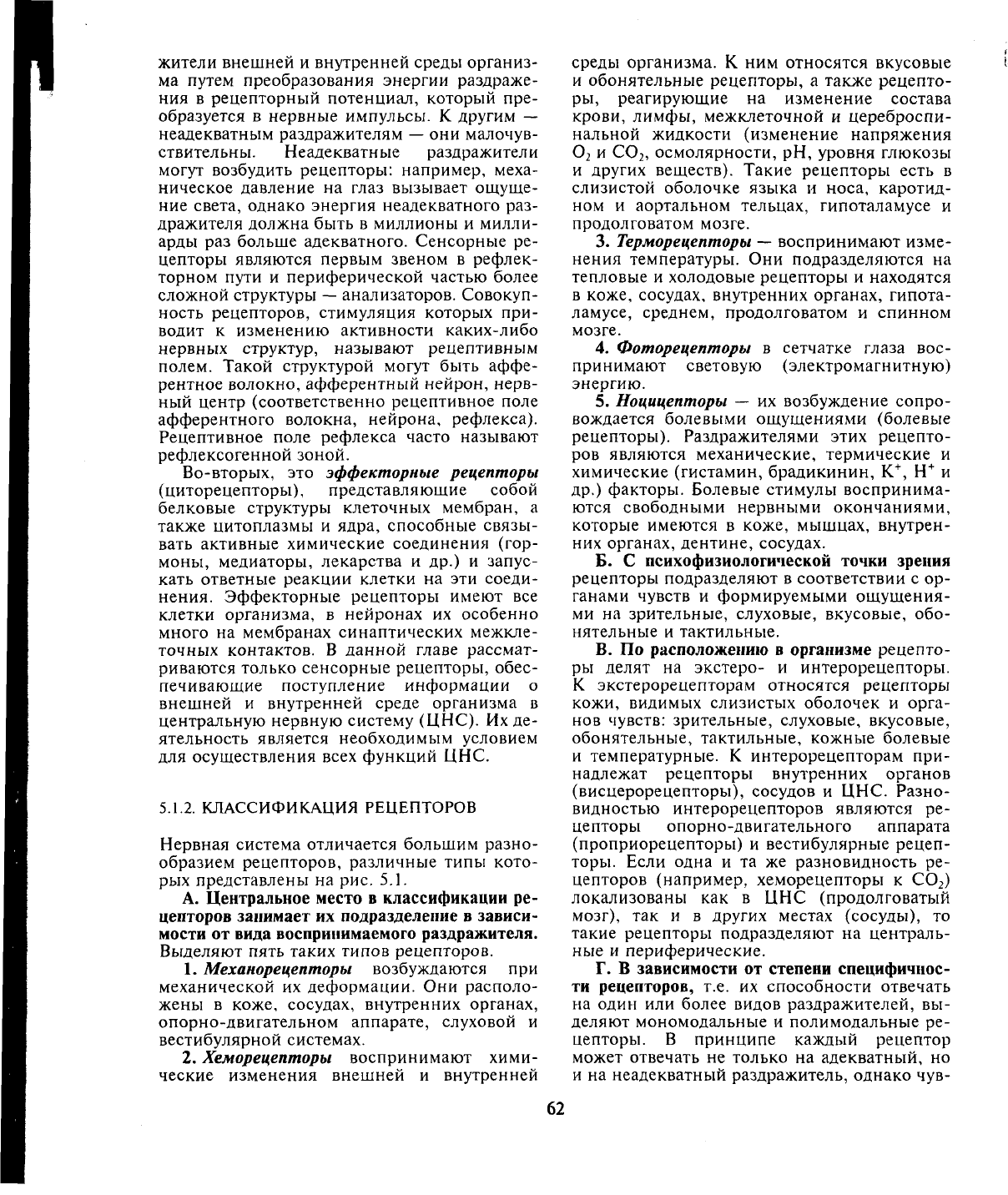

2.

Формирование

рецепторного

потенциала

(РП).

В рецепторах (кроме фоторецепторов)

энергия раздражителя после ее преобразова-

ния и усиления приводит к открытию натри-

евых каналов и появлению ионных токов,

среди которых основную роль играет входя-

щий натриевый ток. Он приводит к деполя-

ризации мембраны рецептора. Считают, что

в хеморецепторах открытие каналов связано

с изменением формы (конформацией) ворот-

ных белковых молекул, а в механорецепто-

рах — с растяжением мембраны и расшире-

нием каналов. В фоторецепторах натриевый

Потенциалы действия

50

мс

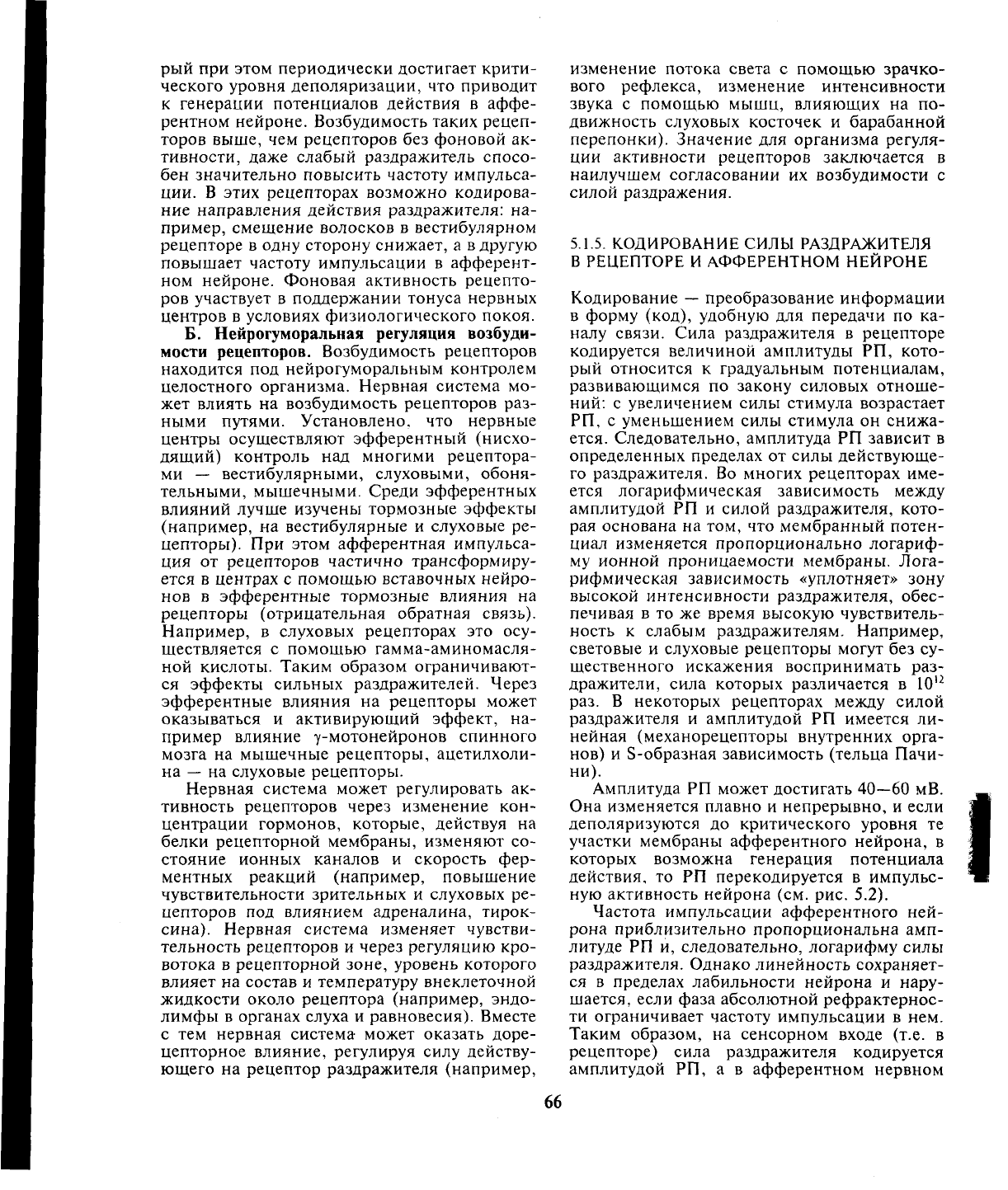

Рис. 5.2. Типичные взаимоотношения между ре-

цепторным потенциалом и потенциалом действия

при сверхпороговом уровне рецепторного потен-

циала.

КУД

—

критический уровень деполяризации, РП

—

ре-

цепторный потенциал, МП

—

мембранный потенциал (по

А.Гайтону, 1985).

ток течет в темноте, а при действии света

происходит закрытие натриевых каналов, что

уменьшает входящий натриевый ток, поэто-

му рецепторный потенциал представлен не

деполяризацией, а гиперполяризацией.

3.

Превращение РП в потенциал действия.

Рецепторный потенциал не обладает в отли-

чие от потенциала действия регенеративной

деполяризацией и может распространяться

только электротонически на небольшие (до

3 мм) расстояния, так как при этом происхо-

дит уменьшение его амплитуды (затухание).

Для того чтобы информация сенсорных раз-

дражителей достигла ЦНС, РП должен быть

преобразован в потенциал действия (ПД).

В первичных и вторичных рецепторах это

происходит разными способами.

В первичных рецепторах рецепторная зона

является частью афферентного нейрона —

окончание его дендрита. Возникший РП,

распространяясь электротонически, вызыва-

ет деполяризацию в участках нейрона, в ко-

торых возможно возникновение ПД. В мие-

линовых волокнах ПД возникает в ближай-

ших перехватах Ранвье, в безмиелиновых —

ближайших участках, имеющих достаточную

концентрацию потенциалзависимых натрие-

вых и калиевых каналов, а при коротких

дендритах (например, в обонятельных клет-

ках) — в аксонном холмике. Если деполяри-

зация мембраны при этом достигает крити-

ческого уровня (порогового потенциала), то

происходит генерация ПД (рис. 5.2).

64

Во вторичных рецепторах РП возникает в

эпителиальной рецепторной клетке, синап-

тически связанной с окончанием дендрита

афферентного нейрона (см. рис. 5.1). Рецеп-

торный потенциал вызывает выделение в си-

наптическую щель медиатора. Под влиянием

медиатора на постсинаптической мембране

возникает генераторный потенциал (возбуж-

дающий постсинаптический потенциал),

обеспечивающий возникновение ПД в нерв-

ном волокне вблизи постсинаптической мем-

браны. Рецепторный и генераторный потен-

циалы являются локальными потенциалами.

5.1.4. СВОЙСТВА РЕЦЕПТОРОВ И РЕГУЛЯЦИЯ

ИХ ВОЗБУДИМОСТИ

А. Свойства рецепторов.

1.

Высокая возбудимость рецепторов. Ос-

новное физиологическое значение рецепто-

ров состоит в обеспечении поступления в

ЦНС информации о состоянии внешней и

внутренней среды, что создает условия для

осуществления нервной системой взаимодей-

ствия организма и среды. Этому способствует

высокая возбудимость рецепторов (табл. 5.1).

Например, для возбуждения фоторецептора

сетчатки достаточно одного кванта света, для

обонятельного рецептора — одной молекулы

пахучего вещества, волосковые рецепторы

внутреннего уха способны обнаружить дви-

жение мембраны, равное диаметру атома во-

дорода. Некоторые известные механизмы

усиления сигнала раздражителя при возбуж-

дении рецептора рассмотрены выше. Возбу-

димость различных рецепторов неодинакова.

Например, у интерорецепторов внутренних

органов (висцерорецепторов) она ниже, чем

у экстерорецепторов. Низкую возбудимость

имеют болевые рецепторы, эволюционно

приспособленные к ответу на действие чрез-

вычайных по силе раздражителей.

Таблица 5.1. Пороговая сила раздражителей

для возбуждения рецепторов (по Э.Шуберту, 1990)

Рецепторы Пороговая сила

Прикосновения

Болевой

Зрительный

Слуховой

Обонятельный

Вкусовой

110 *Дж

4,8КГ

16

Джс~'; см"

2

(при тепловом раздражении)

210""

7

Дж

5-Ю

-18

Дж

4,4-Ю

-14

г/мл воздуха

(для меркаптана)

I -10

г/мл воды (для сахарина)

2.

Адаптация рецепторов — уменьшение

их возбудимости при длительном действии

раздражителя. Исключением из этого прави-

ла является применение термина «темновая

адаптация» для фоторецепторов, возбуди-

мость которых в темноте повышается. Про-

цессы адаптации, формирующиеся на разных

этапах преобразующей деятельности рецеп-

торов, приводят к снижению амплитуды РП

и как следствие частоты импульсации аффе-

рентного нейрона.

На начальном этапе действия раздражите-

лей важную роль в адаптации рецепторов мо-

гут играть их вспомогательные структуры.

Например, быстрая адаптация рецептора

вибрации (тельца Пачини) обусловлена тем,

что его капсула пропускает к нервному окон-

чанию только быстро изменяющиеся пара-

метры раздражителя и «отфильтровывает»

статические параметры раздражителя.

Механизмы адаптации рецепторов при дейст-

вии постоянного раздражителя могут быть связа-

ны с уменьшением количества молекул рецептор-

ной зоны, которые преобразуют энергию раздра-

жителя (например, распад зрительного пигмента

родопсина при действии света). Важным механиз-

мом адаптации рецепторов является накопление

Са

2+

внутри клетки при ее возбуждении, что

может ингибировать каскад ферментных реакций

в рецепторе. Другим возможным механизмом дей-

ствия Са

2+

является активирование Са

2+

-зависи-

мых калиевых каналов. Выход К

+

через эти кана-

лы из клетки будет активировать реполяризацию

мембраны при формировании РП, уменьшая его

амплитуду и длительность. Адаптационные про-

цессы могут развиваться и в участках мембраны

нейрона, в которых РП генерирует потенциал

действия. Механизм этой адаптации связан с тем,

что длительная субпороговая деполяризация, вы-

званная РП, снижает возбудимость нервного

окончания вследствие инактивации натриевых ка-

налов (явление аккомодации, католической деп-

рессии). Ряд рецепторов имеет эфферентную ин-

нервацию из нервных центров. Тормозные влия-

ния ЦНС, вызывающие адаптацию рецепторов,

показаны в слуховой, вестибулярной, зрительной

сенсорных системах. Значение адаптации рецеп-

торов заключается в том, что она уменьшает вос-

приятие раздражителей, обладающих свойствами

(длительное действие, малая динамика силы), ко-

торые уменьшают их значение для жизнедеятель-

ности организма.

3.

Спонтанная активность рецепторов.

Многие виды рецепторов (фото-, фоно-, вес-

тибуло-, термо-, хеморецепторы, проприоре-

цепторы) способны генерировать в нейроне

импульсацию (потенциалы действия) без

действия на них раздражителя. Эта способ-

ность связана со спонтанным колебанием

мембранного потенциала в рецепторе, кото-

65

3-5484

I

рыи при этом периодически достигает крити-

ческого уровня деполяризации, что приводит

к генерации потенциалов действия в аффе-

рентном нейроне. Возбудимость таких рецеп-

торов выше, чем рецепторов без фоновой ак-

тивности, даже слабый раздражитель спосо-

бен значительно повысить частоту импульса-

ции. В этих рецепторах возможно кодирова-

ние направления действия раздражителя: на-

пример, смещение волосков в вестибулярном

рецепторе в одну сторону снижает, а в другую

повышает частоту импульсации в афферент-

ном нейроне. Фоновая активность рецепто-

ров участвует в поддержании тонуса нервных

центров в условиях физиологического покоя.

Б.

Нейрогуморальная регуляция возбуди-

мости рецепторов. Возбудимость рецепторов

находится под нейрогуморальным контролем

целостного организма. Нервная система мо-

жет влиять на возбудимость рецепторов раз-

ными путями. Установлено, что нервные

центры осуществляют эфферентный (нисхо-

дящий) контроль над многими рецептора-

ми — вестибулярными, слуховыми, обоня-

тельными, мышечными. Среди эфферентных

влияний лучше изучены тормозные эффекты

(например, на вестибулярные и слуховые ре-

цепторы). При этом афферентная импульса-

ция от рецепторов частично трансформиру-

ется в центрах с помощью вставочных нейро-

нов в эфферентные тормозные влияния на

рецепторы (отрицательная обратная связь).

Например, в слуховых рецепторах это осу-

ществляется с помощью гамма-аминомасля-

ной кислоты. Таким образом ограничивают-

ся эффекты сильных раздражителей. Через

эфферентные влияния на рецепторы может

оказываться и активирующий эффект, на-

пример влияние у-мотонейронов спинного

мозга на мышечные рецепторы, ацетилхоли-

на

—

на слуховые рецепторы.

Нервная система может регулировать ак-

тивность рецепторов через изменение кон-

центрации гормонов, которые, действуя на

белки рецепторной мембраны, изменяют со-

стояние ионных каналов и скорость фер-

ментных реакций (например, повышение

чувствительности зрительных и слуховых ре-

цепторов под влиянием адреналина, тирок-

сина).

Нервная система изменяет чувстви-

тельность рецепторов и через регуляцию кро-

вотока в рецепторной зоне, уровень которого

влияет на состав и температуру внеклеточной

жидкости около рецептора (например, эндо-

лимфы в органах слуха и равновесия). Вместе

с тем нервная система может оказать доре-

цепторное влияние, регулируя силу действу-

ющего на рецептор раздражителя (например,

изменение потока света с помощью зрачко-

вого рефлекса, изменение интенсивности

звука с помощью мышц, влияющих на по-

движность слуховых косточек и барабанной

перепонки). Значение для организма регуля-

ции активности рецепторов заключается в

наилучшем согласовании их возбудимости с

силой раздражения.

5.1.5. КОДИРОВАНИЕ СИЛЫ РАЗДРАЖИТЕЛЯ

В РЕЦЕПТОРЕ И АФФЕРЕНТНОМ НЕЙРОНЕ

Кодирование

—

преобразование информации

в форму (код), удобную для передачи по ка-

налу связи. Сила раздражителя в рецепторе

кодируется величиной амплитуды РП, кото-

рый относится к градуальным потенциалам,

развивающимся по закону силовых отноше-

ний: с увеличением силы стимула возрастает

РП, с уменьшением силы стимула он снижа-

ется. Следовательно, амплитуда РП зависит в

определенных пределах от силы действующе-

го раздражителя. Во многих рецепторах име-

ется логарифмическая зависимость между

амплитудой РП и силой раздражителя, кото-

рая основана на том, что мембранный потен-

циал изменяется пропорционально логариф-

му ионной проницаемости мембраны. Лога-

рифмическая зависимость «уплотняет» зону

высокой интенсивности раздражителя, обес-

печивая в то же время высокую чувствитель-

ность к слабым раздражителям. Например,

световые и слуховые рецепторы могут без су-

щественного искажения воспринимать раз-

дражители, сила которых различается в 10

й

раз.

В некоторых рецепторах между силой

раздражителя и амплитудой РП имеется ли-

нейная (механорецепторы внутренних орга-

нов) и S-образная зависимость (тельца Пачи-

ни).

Амплитуда РП может достигать 40—60 мВ.

Она изменяется плавно и непрерывно, и если

деполяризуются до критического уровня те

участки мембраны афферентного нейрона, в

которых возможна генерация потенциала

действия, то РП перекодируется в импульс-

ную активность нейрона (см. рис. 5.2).

Частота импульсации афферентного ней-

рона приблизительно пропорциональна амп-

литуде РП и, следовательно, логарифму силы

раздражителя. Однако линейность сохраняет-

ся в пределах лабильности нейрона и нару-

шается, если фаза абсолютной рефрактернос-

ти ограничивает частоту импульсации в нем.

Таким образом, на сенсорном входе (т.е. в

рецепторе) сила раздражителя кодируется

амплитудой РП, а в афферентном нервном

66

волокне — частотой нервных импульсов, по-

скольку РП обеспечивает возникновение ПД,

поступающих к телу нейрона, на выходе из

которого формируются ПД в аксонном хол-

мике и аксоне.

5.2.

ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН

И НЕРВОВ

Нервные волокна представляют собой от-

ростки нейронов, с помощью которых осу-

ществляется связь между нейронами, а также

нейронов с исполнительными клетками.

В состав нервного волокна входят осевой ци-

линдр (нервный отросток) и глиальная обо-

лочка. По взаимоотношению осевых цилинд-

ров с глиальными клетками выделяют два

типа нервных волокон: безмиелиновые и ми-

елиновые. Оболочку безмиелиновых волокон

образуют шванновские клетки (леммоциты).

При этом осевые цилиндры прогибают кле-

точную оболочку леммоцитов и погружаются

в них. Клеточная мембрана обычно полнос-

тью окружает каждый осевой цилиндр и смы-

кается над ним, образуя сдвоенную мембрану

(мезаксон).

Оболочку миелиновых волокон образуют в

периферической нервной системе также

шванновские клетки, а в ЦНС — олигоденд-

роциты. В отличие от безмиелиновых воло-

кон в миелиновых волокнах мезаксон удли-

няется и спирально закручивается вокруг

осевого цилиндра, образуя слой миелина тол-

щиной от долей мкм до 10 мкм (липидный

футляр) вокруг осевого цилиндра. Миелино-

вая оболочка через равные участки (0,5—

2,0 мм) прерывается, образуя свободные от

миелина небольшие участки — узловые пере-

хваты Ранвье. Протяженность перехватов в

волокнах периферической нервной системы

находится в пределах 0,25—1,0 мкм, в волок-

нах ЦНС их длина может достигать 14 мкм.

Участки волокон между узловыми перехвата-

ми называются межузловыми сегментами,

они образованы слоем миелина. Основную

часть миелина (78 % сухой массы) составля-

ют липиды, в них на долю фосфолипидов

приходится 42 %, цереброзидов — 28 %, хо-

лестерина

—

25 %. Несмотря на метаболичес-

кую инертность миелина (особенно по об-

новлению холестерина), поддержание це-

лостности его структуры требует затраты

энергии и нарушение снабжения олигоденд-

роцитов кислородом и питательными веще-

ствами быстро вызывает деструкцию миели-

на. Одной из основных функций глиальной

оболочки нервных волокон является изоли-

рующая функция, способствующая лучшему

проведению биопотенциалов по отросткам

нейронов.

5.2.1.

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН

Наиболее распространена классификация по

Дж.Эрлангеру и Х.Гассеру (1937), в которой

волокна разделяют на три типа: А, В и С

(табл. 5.2). Волокна типа А и В являются ми-

елиновыми, типа С — безмиелиновыми. Во-

локна А делят на 4 подгруппы: а,

(3,

у, 8. В пе-

риферической нервной системе к волокнам

Аа относятся афферентные волокна от меха-

норецепторов кожи, мышечных и сухожиль-

ных рецепторов, а также эфферентные во-

локна к скелетным мышцам. К А(3 принадле-

жат афферентные волокна от кожных рецеп-

торов прикосновения и давления, от части

мышечных и висцеральных рецепторов. Ау

представляют собой эфферентные волокна,

через которые регулируется активность мы-

шечных рецепторов. К А5 относят афферент-

ные волокна от части тактильных, темпера-

турных и болевых, а также суставных рецеп-

торов. К волокнам типа В принадлежат пре-

ганглионарные волокна вегетативной нерв-

ной системы. К волокнам типа С относят по-

стганглионарные волокна вегетативной нерв-

ной системы, афферентные волокна от неко-

торых болевых (вторичная боль), тепловых и

висцеральных рецепторов.

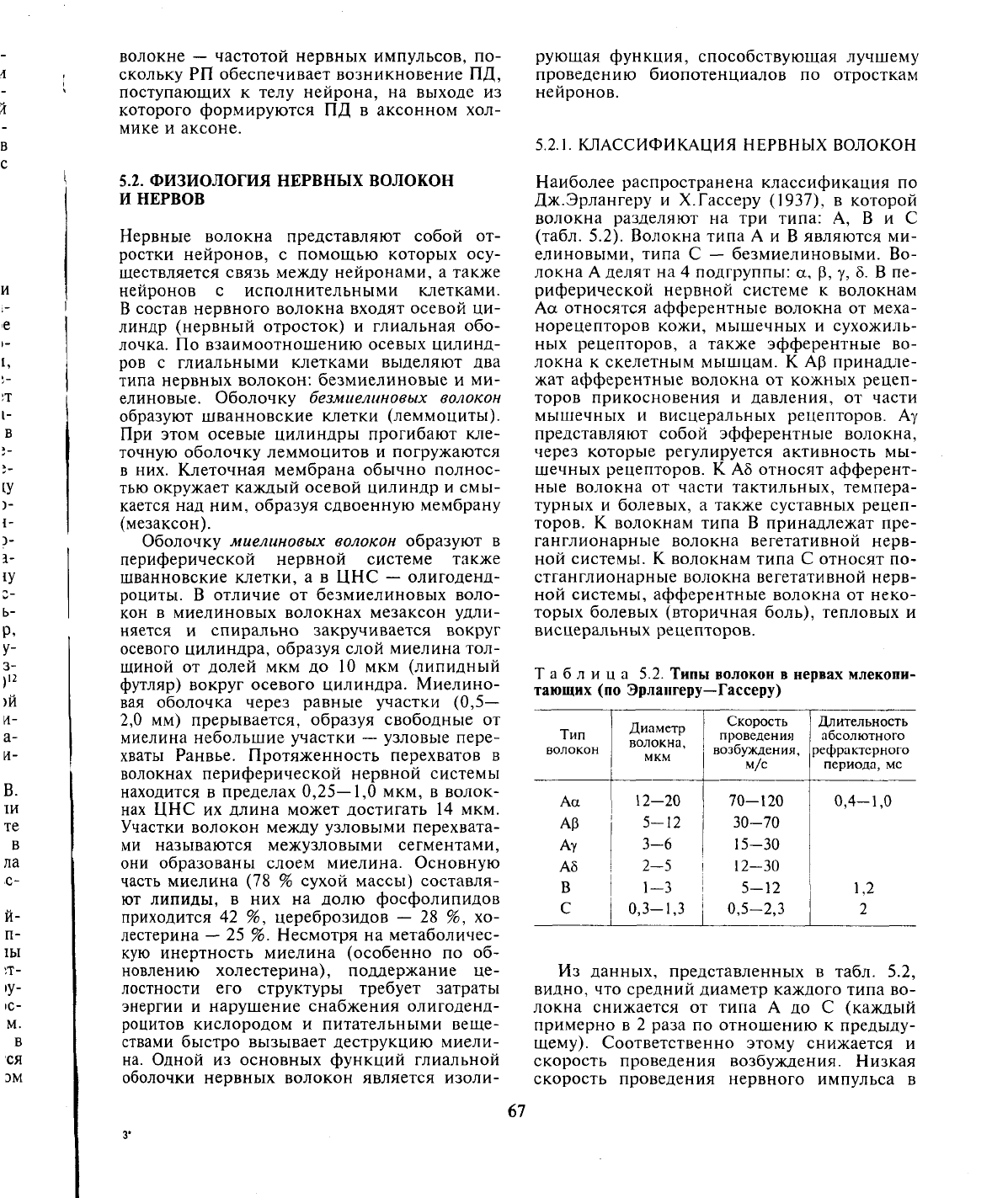

Таблица 5.2. Типы волокон в нервах млекопи-

тающих (по Эрлангеру—Гассеру)

Тип

волокон

Аа

АР

Ау

А5

В

С

Диаметр

волокна,

мкм

12-20

5-12

3-6

2-5

1-3

0,3-1,3

Скорость

проведения

возбуждения,

м/с

70-120

30-70

15-30

12-30

5-12

0,5-2,3

Длительность

абсолютного

рефрактерного

периода, мс

0,4-1,0

1,2

2

Из данных, представленных в табл. 5.2,

видно, что средний диаметр каждого типа во-

локна снижается от типа А до С (каждый

примерно в 2 раза по отношению к предыду-

щему).

Соответственно этому снижается и

скорость проведения возбуждения. Низкая

скорость проведения нервного импульса в

67

3"

волокнах типа С связана с особенностями

проведения возбуждения в безмиелиновых

волокнах. Лабильность также уменьшается от

волокон Аа до С и находится в обратной за-

висимости от продолжительности фазы абсо-

лютной рефрактерности. Возбудимость тоже

уменьшается от волокон Аа (наибольшая

возбудимость) к волокнам С (наименьшая

возбудимость). Например, пороговая сила

электрического тока у волокон С в 30—50 раз

больше, чем у волокон Аа. Исследование

факторов, блокирующих нервную проводи-

мость, показало, что к давлению наиболее

чувствительны волокна А, к кислородному

голоданию (гипоксии) — волокна В, к мест-

ным анестетикам — волокна С.

Нервные волокна имеют две основные

функции — проведение возбуждения и

транспорт веществ, обеспечивающих трофи-

ческую функцию.

5.2.2. МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ

ВОЗБУЖДЕНИЯ ПО НЕРВНОМУ ВОЛОКНУ

Биопотенциалы могут быть локальными

(местными), распространяющимися с декре-

ментом (затуханием) на расстояние, не пре-

вышающее 1—2 мм, и импульсными (ПД),

распространяющимися без декремента по

всей длине волокна — на несколько десятков

сантиметров, например от мотонейронов

спинного мозга по всей длине нервного во-

локна до мышечных волокон конечностей с

учетом длины самой конечности.

А. Распространение локальных потенциа-

лов.

Локальные потенциалы (препотенциал,

рецепторный потенциал, возбуждающий

постсинаптический потенциал — ВПСП) из-

меняют мембранный потенциал покоя, как

правило, в сторону деполяризации в резуль-

тате входа в клетку Na

+

согласно электрохи-

мическому градиенту. В результате этого

между участком волокна, в котором возник

локальный потенциал, и соседними участка-

ми мембраны формируется электрохимичес-

кий градиент, вызывающий передвижение

ионов. В частности, вошедшие в клетку ионы

Na

+

начинают перемещаться в соседние

участки, а ионы Na

+

на наружной поверхнос-

ти клетки движутся в противоположном на-

правлении. В итоге поляризация мембраны

соседнего участка уменьшится. Фактически

это означает, что локальный потенциал из

первичного очага распространился на сосед-

ний участок мембраны. Он затухает на рас-

стоянии 1—2 мм от очага первичной деполя-

ризации, что связано с отсутствием ионных

управляемых каналов на данном участке

мембраны или неактивацией управляемых

ионных каналов, продольным сопротивлени-

ем цитоплазмы волокна и шунтированием

тока во внеклеточную среду через каналы

утечки мембраны.

Если возникшая деполяризация мембраны

не сопровождается изменением проницае-

мости потенциалзависимых натриевых, каль-

циевых и калиевых каналов, такую деполяри-

зацию называют электротонической. Элек-

тротоническое распространение возбужде-

ния

—

физический механизм, оно характерно

для тех фрагментов мембран возбудимых кле-

ток, где нет потенциалзависимых ионных ка-

налов. Такими участками являются, напри-

мер,

большая часть мембраны дендритов

нервных клеток, межперехватные промежут-

ки в миелиновых нервных волокнах. Если

местный потенциал (рецепторный или

ВПСП), распространяясь электротонически,

достигает участков мембраны, способных ге-

нерировать ПД (аксонный холмик, перехва-

ты Ранвье, часть мембраны дендритов и, воз-

можно, сомы), но его амплитуда при этом не

достигнет критического уровня деполяриза-

ции, то такой потенциал называют препотен-

циалом. В его возникновении и распростра-

нении частично участвуют потенциалзависи-

мые ионные каналы, однако при этом нет ре-

генеративной (самоусиливающейся) деполя-

ризации, характерной для ПД. Поэтому рас-

пространение такого потенциала происходит

с затуханием амплитуды. Если локальный по-

тенциал достигает участков мембраны, спо-

собных генерировать ПД, и его амплитуда

выходит на критический уровень деполяриза-

ции, формируется ПД, который распростра-

няется по всей длине нервного волокна без

затухания.

Эффективность электротонического рас-

пространения биопотенциалов зависит от

физических свойств нервного волокна — со-

противления и емкости его мембраны, со-

противления цитоплазмы. Электротоничес-

кое проведение в нервном волокне улучшает-

ся при увеличении его диаметра, что связа-

но с уменьшением сопротивления цитоплаз-

мы,

а также при миелинизации волокна, уве-

личивающей сопротивление мембраны (до

10

э

Ом/см

2

) и уменьшающей ее емкость (до

0,005 мкФ/см

2

). Эффективность электрото-

нического проведения характеризует посто-

янная длины мембраны (Хт). Это расстоя-

ние,

на которое может электротонически

распространиться биопотенциал, пока его

амплитуда не уменьшится до 37 % от исход-

ной величины. Постоянная длины для ло-

кальных потенциалов реально не превышает

68

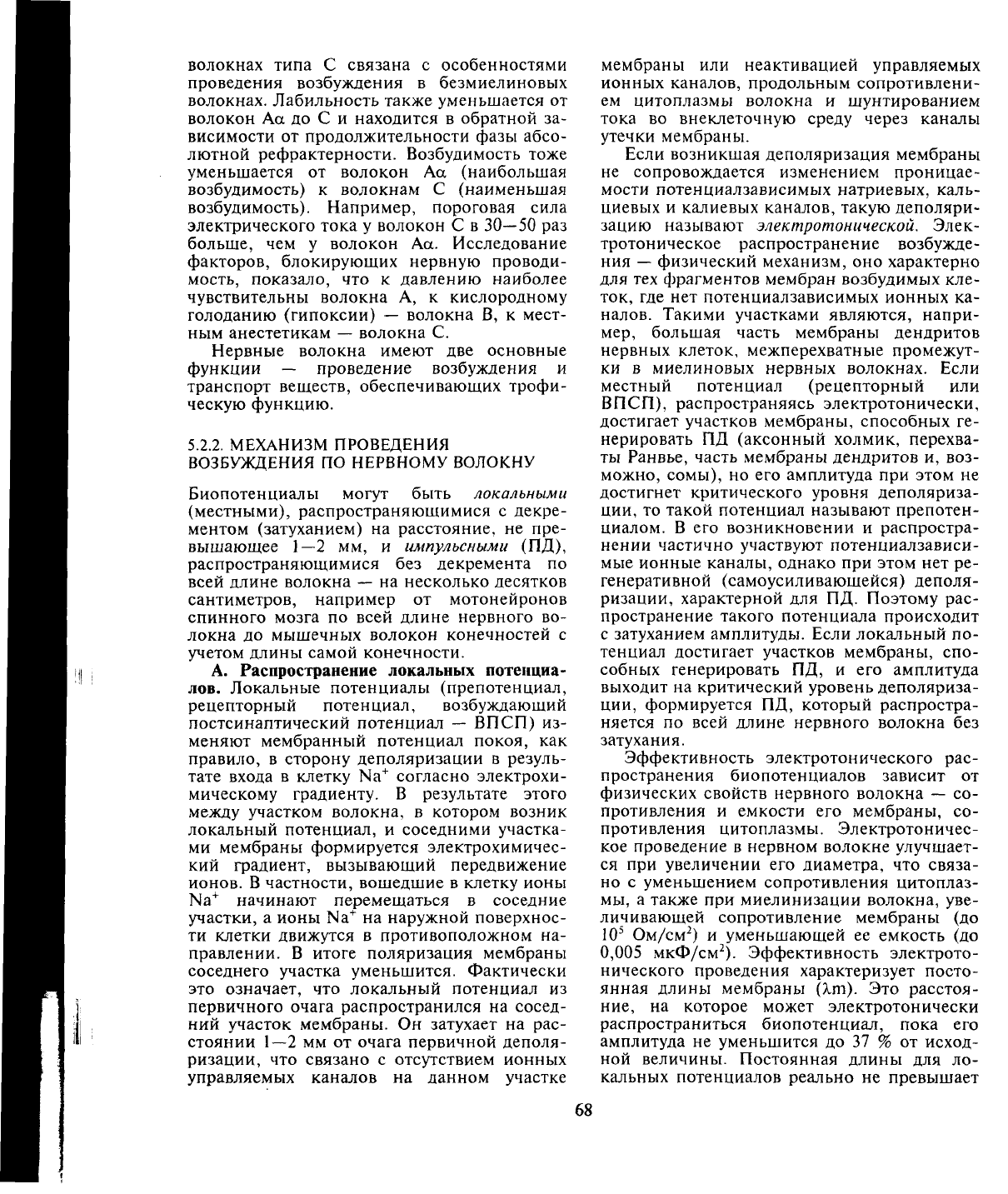

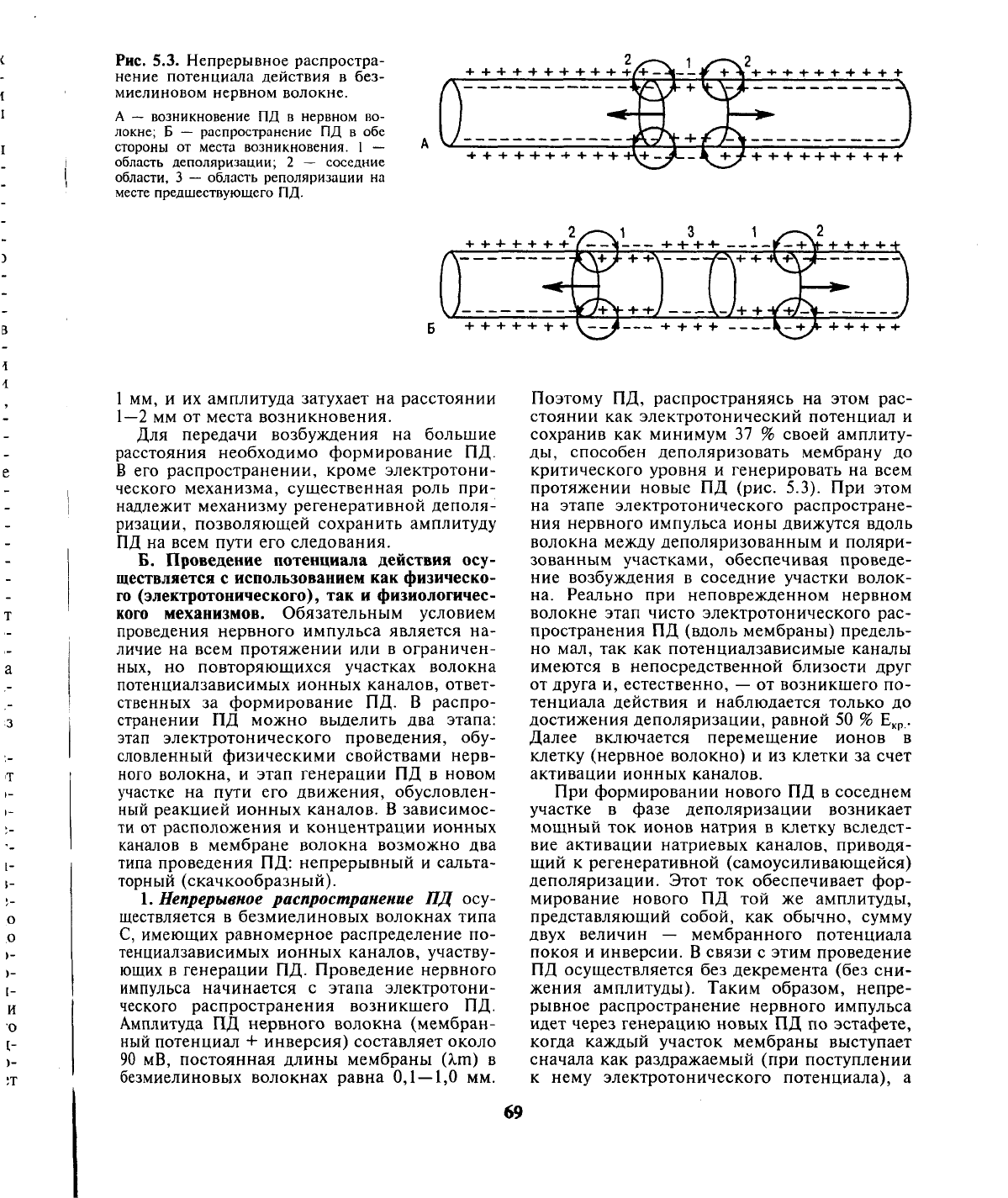

Рис.

5.3. Непрерывное распростра-

нение потенциала действия в без-

миелиновом нервном волокне.

А

—

возникновение ПД в нервном во-

локне; Б — распространение ПД в обе

стороны от места возникновения. 1 —

область деполяризации; 2 — соседние

области, 3

—

область реполяризации на

месте предшествующего ПД.

1 мм, и их амплитуда затухает на расстоянии

1—2 мм от места возникновения.

Для передачи возбуждения на большие

расстояния необходимо формирование ПД.

В его распространении, кроме электротони-

ческого механизма, существенная роль при-

надлежит механизму регенеративной деполя-

ризации, позволяющей сохранить амплитуду

ПД на всем пути его следования.

Б.

Проведение потенциала действия осу-

ществляется с использованием как физическо-

го (электротонического), так и физиологичес-

кого механизмов. Обязательным условием

проведения нервного импульса является на-

личие на всем протяжении или в ограничен-

ных, но повторяющихся участках волокна

потенциалзависимых ионных каналов, ответ-

ственных за формирование ПД. В распро-

странении ПД можно выделить два этапа:

этап электротонического проведения, обу-

словленный физическими свойствами нерв-

ного волокна, и этап генерации ПД в новом

участке на пути его движения, обусловлен-

ный реакцией ионных каналов. В зависимос-

ти от расположения и концентрации ионных

каналов в мембране волокна возможно два

типа проведения ПД: непрерывный и сальта-

торный (скачкообразный).

1.

Непрерывное распространение ПД осу-

ществляется в безмиелиновых волокнах типа

С, имеющих равномерное распределение по-

тенциалзависимых ионных каналов, участву-

ющих в генерации ПД. Проведение нервного

импульса начинается с этапа электротони-

ческого распространения возникшего ПД.

Амплитуда ПД нервного волокна (мембран-

ный потенциал + инверсия) составляет около

90 мВ, постоянная длины мембраны (km) в

безмиелиновых волокнах равна

0,1

—

1,0 мм.

Поэтому ПД, распространяясь на этом рас-

стоянии как электротонический потенциал и

сохранив как минимум 37 % своей амплиту-

ды,

способен деполяризовать мембрану до

критического уровня и генерировать на всем

протяжении новые ПД (рис. 5.3). При этом

на этапе электротонического распростране-

ния нервного импульса ионы движутся вдоль

волокна между деполяризованным и поляри-

зованным участками, обеспечивая проведе-

ние возбуждения в соседние участки волок-

на. Реально при неповрежденном нервном

волокне этап чисто электротонического рас-

пространения ПД (вдоль мембраны) предель-

но мал, так как потенциалзависимые каналы

имеются в непосредственной близости друг

от друга и, естественно, — от возникшего по-

тенциала действия и наблюдается только до

достижения деполяризации, равной 50 % Е

кр

.

Далее включается перемещение ионов в

клетку (нервное волокно) и из клетки за счет

активации ионных каналов.

При формировании нового ПД в соседнем

участке в фазе деполяризации возникает

мощный ток ионов натрия в клетку вследст-

вие активации натриевых каналов, приводя-

щий к регенеративной (самоусиливающейся)

деполяризации. Этот ток обеспечивает фор-

мирование нового ПД той же амплитуды,

представляющий собой, как обычно, сумму

двух величин — мембранного потенциала

покоя и инверсии. В связи с этим проведение

ПД осуществляется без декремента (без сни-

жения амплитуды). Таким образом, непре-

рывное распространение нервного импульса

идет через генерацию новых ПД по эстафете,

когда каждый участок мембраны выступает

сначала как раздражаемый (при поступлении

к нему электротонического потенциала), а

69

Рис.

5.4. Сальтаторное

распространение потен-

циала действия в миели-

новых нервных волокнах.

А

—

возникновение ПД в уз-

ловом перехвате среднего

участка волокна; Б

—

распро-

странение ПД в обе стороны

от места его возникновения;

стрелками показаны токи на

электротоническом этапе

распространения ПД.

затем как раздражающий (после формирова-

ния в нем нового ПД).

2.

Салыпаторный тип проведения нервно-

го импульса осуществляется в миелиновых

волокнах (типы А и В), для которых харак-

терна концентрация потенциалзависимых

ионных каналов только в небольших участ-

ках мембраны (в перехватах Ранвье), где их

плотность достигает 12 000 на 1 мкм

2

, что

примерно в 100 раз выше, чем в мембранах

безмиелиновых волокон. В области миелино-

вых муфт (межузловых сегментов), обладаю-

щих хорошими изолирующими свойствами,

потенциалзависимых каналов почти нет, и

мембрана осевого цилиндра там практически

невозбудима. В этих условиях ПД, возник-

ший в одном перехвате Ранвье, электротони-

чески (вдоль волокна, без участия ионных

каналов) распространяется до соседнего

перехвата, деполяризуя там мембрану до кри-

тического уровня, что приводит к возникно-

вению нового ПД, т.е. возбуждение прово-

дится скачкообразно (рис. 5.4). Постоянная

длина мембраны миелинового волокна до-

стигает 5 мм. Это значит, что ПД, распро-

страняясь электротонически на этом рассто-

янии, сохраняет 37 % своей амплитуды

(около 30 мВ) и может деполяризовать мем-

брану до критического уровня (пороговый

потенциал в перехватах Ранвье равен около

15 мВ). Поэтому в случае повреждения бли-

жайших на пути следования перехватов Ран-

вье потенциал действия может электротони-

чески возбудить 2—4-й и даже 5-й перехваты.

Сальтаторное проведение ПД по миелино-

вым волокнам является эволюционно более

поздним механизмом, возникшим впервые у

позвоночных. Оно имеет два важных преиму-

щества по сравнению с непрерывным прове-

дением возбуждения. Во-первых, оно более

экономично в энергетическом плане, т.к. воз-

буждаются только перехваты Ранвье, площадь

которых менее 1 % мембраны, и, следователь-

но,

надо меньше энергии для восстановле-

ния трансмембранных градиентов Na

+

и К

+

,

уменьшающихся в процессе формирования

ПД. Во-вторых, возбуждение проводится с

большей скоростью (см. табл. 5.2), чем в без-

миелиновых волокнах, так как возникший ПД

на протяжении миелиновых муфт распростра-

няется электротонически, что в 10

7

раз бы-

стрее, чем скорость непрерывного проведения

ПД в безмиелиновом волокне.

5.2.3.

ПРОВЕДЕНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ

В НЕРВНЫХ СТВОЛАХ

В периферической нервной системе волокна

объединены с помощью соединительноткан-

ных оболочек в нервные стволы (нервы).

В одном нерве могут быть тысячи нервных

волокон: например, в срединном и мышеч-

но-кожном нервах имеется 27—37 тыс. нерв-

ных волокон. Волокна в нервах могут быть

миелиновыми и безмиелиновыми, афферент-

ными и эфферентными. В естественных ус-

ловиях каждое волокно нерва возбуждается

от своего источника (например, эфферент-

ное

—

от аксонного холмика, афферентное

—

от рецептора), и ПД в них проводятся асин-

хронно. Кроме того, чувствительные и двига-

тельные волокна проводят импульсы в про-

тивоположных направлениях. Суммарная

электрическая активность нерва создается

электрической активностью составляющих

его волокон и зависит от числа возбужден-

ных волокон, степени шунтирования мест-

ных токов невозбужденными волокнами,

70