Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

жизни в генетическом коде развиваются

ошибки, ведущие к синтезу ошибочных мо-

лекул белков. Последние перестают выпол-

нять свои прежние функции, что ведет к на-

рушению деятельности клеток. Согласно

этой точке зрения, старение — стохастичес-

кий, вероятностный процесс.

Обе эти идеи находят подтверждение. Так,

разные виды животных имеют различные

сроки жизни: дикие слоны живут примерно

35 лет, а мыши — не более 2 лет; однояйце-

вые близнецы имеют, как правило, одну и ту

же продолжительность жизни. Однако от-

дельные представители одного и того же вида

могут сильно различаться по срокам жизни,

что говорит о важной роли не только генети-

ческого кода, но и экзогенных факторов. Ор-

ганизму человека и млекопитающего живот-

ного свойственны не только гомеостазис, но

и возрастные изменения систем саморегуля-

ции в процессе старения. Если исходный

уровень функций многие годы жизни остает-

ся практически на одном и том же уровне, то

адаптивные изменения функций или резерв-

ные возможности органов и систем с возрас-

том ограничиваются.

Возрастные сдвиги параметров обмена ве-

ществ и функций организма или их отсутст-

вие в процессе старения сводятся к трем

типам. По первому типу, характеризующему-

ся снижением параметров функций, изменя-

ются сократительная способность сердца,

секреторная активность пищеварительных и

ряда эндокринных органов, а также аккомо-

дационная способность глаза, острота зрения

и слуха, физическая работоспособность и др.

Ко второму типу можно отнести отсутствие

сдвигов таких параметров, как концентрация

глюкозы в крови, клеточный состав крови,

мембранный потенциал клеток. К третьему

типу относят повышение параметров функ-

ций, чувствительность ряда структур, напри-

мер мышцы сердца и стенок кровеносных со-

судов, к гуморальным факторам, повышение

концентрации в плазме крови холестерина,

лецитина. У женщин повышается секреция

гонадотропных гормонов гипофиза.

Старение отдельных тканей, органов и

систем развивается гетерохронно, т.е.

с разной интенсивностью во времени. Так,

снижение на две диоптрии аккомодационной

способности глаза человека развивается уже

к десятилетнему возрасту, атрофия вилочко-

вой железы

—

к 13—15 годам, инволюция по-

ловых желез у женщин — в среднем к 48—

52 годам. Некоторые функции, например

секреция кортикотропина гипофизом, сохра-

няются до глубокой старости. В одном и том

же органе старение может развиваться г е-

теротропно, т.е. с разной скоростью в

различных структурах органа. Так, старение

пучковой зоны коры надпочечников, выраба-

тывающей глюкокортикоиды, обычно проис-

ходит медленнее, чем клубочковой и сетча-

той зон.

Существуют индивидуальные

особенности старения. У одних

людей раньше и в большей степени изменя-

ются функции сердечно-сосудистой системы,

у других — нервной системы, у третьих —

опорно-двигательного аппарата. Описаны и

популяционные особенности старения, опре-

деляемые характером внешней среды и обра-

зом жизни. Так, сравнительно низкий уро-

вень артериального давления и его возрас-

тного повышения отмечается в Абхазии, на

Украине и в Молдавии. У японцев уровень

холестерина ниже, а артериальное давление

увеличивается с возрастом в большей степе-

ни,

чем у европейцев и американцев.

Знание механизмов развития старения и

причин преждевременной смерти, несомнен-

но,

поможет найти способы воздействия на

них, а значит, и увеличить продолжитель-

ность и качество жизни.

1.5.3. ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ОРГАНИЗМА И ИХ ПРОФИЛАКТИКА

Старение проявляется на всех уровнях орга-

низации живых систем — от молекулярного

до организменного.

А.

Молекулярный уровень. Первичные ме-

ханизмы старения связаны с возрастными из-

менениями генетического аппарата клетки,

приводящими в свою очередь к изменениям

синтеза белков и нарушениям структуры и

функции клеток. Более всего изменяется ре-

гуляторный отдел генома, занимающий, как

известно, 95 % молекулы ДНК и менее защи-

щенный от внутриклеточных влияний. Эти

изменения приводят к увеличению количест-

ва фетального гемоглобина, нарушениям

ферментативных процессов, регенерации

элементов крови и замедлению активации

биосинтеза белка при повышении функцио-

нальной нагрузки на орган. Так, из-за умень-

шения темпов гипертрофии сердца при по-

вышенных нагрузках возрастает вероятность

развития у пожилых и старых людей недоста-

точности кровообращения. Не исключено,

что нарушение регулирования генома в про-

цессе старения может быть причиной актива-

ции «генов-самоубийц» и появления ранее не

синтезировавшихся в клетке белков, приво-

дящих клетки к гибели. Могут стареть и от-

дельные белковые молекулы. Сравнительно

недавно исследователями изучены свойства

реакций «побурения», или гликирования, со-

стоящих в неферментативном, случайном хи-

мическом присоединении к белкам и амино-

кислотам молекул глюкозы и образовании

стойких соединений желто-коричневого цве-

та. Этот процесс является началом каскада

реакций, ведущих к необратимым «сшивкам»

между собой и образованию структурных

долгоживущих белковых молекул. С возрас-

том такие молекулы накапливаются, снижая

растяжимость тканей легких и сердца, вызы-

вая помутнение хрусталика глаза, уменьшая

проницаемость и просвет капилляров. При

сахарном диабете, когда концентрация глю-

козы значительно повышается, явления, по-

добные вышеописанным, развиваются осо-

бенно быстро. Защитой от процесса гликиро-

вания являются реакции макрофагов, однако

с увеличением возраста активность таких

реакций снижается. На мышах показано, что

это связано с уменьшением числа рецепторов

макрофагов к продуктам гликирования бел-

ков.

Б. Клеточный уровень. В процессе старе-

ния уменьшаются размеры клеток и их ядер,

снижается устойчивость лизосомальных мем-

бран, но активность ферментов лизосом, на-

против, повышается. В клетках накапливает-

ся пигмент липофусцин, который иногда на-

зывают старческим. Полагают, что липофус-

цин представляет собой скопление продуктов

распада органелл клетки, выражение изна-

шивания клеточных структур. В клетках пе-

чени, почек, мышц уменьшается содержание

калия и растет концентрация натрия и хлора.

Падает возбудимость миоцитов, повышается

возбудимость мотонейронов спинного мозга.

Лабильность нейронов снижается, уменьша-

ются амплитуда потенциалов действия и ско-

рость их проведения. Число рецепторов кле-

ток ко многим гормонам и медиаторам пада-

ет, хотя сродство ряда рецепторов к гормо-

нам повышается, что становится причиной

повышения чувствительности клеток к соот-

ветствующим гормонам.

В миоцитах изменяется электромехани-

ческое сопряжение в связи с ухудшением

способности саркоплазматического ретику-

лума к связыванию и освобождению кальция,

уменьшается активность Са-АТФазы сокра-

тительных белков.

При старении в клетках снижается коли-

чество АТФ и ключевого фермента-Na/K-

АТФазы, уменьшается скорость ионного

транспорта. Во многих клетках большую роль

в энергетическом обмене начинает приобре-

тать древний, резервный путь генерации

энергии — гликолиз. Мембраны клеток ста-

новятся более жесткими и менее тягучими.

Эти изменения в значительной степени свя-

заны с накоплением в тканях

свободных

ради-

калов кислорода, перекисных соединений ли-

пидов. Под влиянием этих веществ повыша-

ется проницаемость клеточных мембран,

снижается гидрофобность их липидного

слоя. Ряд гидролаз выходит за пределы лизо-

сом и повреждает клеточные структуры.

Такие явления имеют значение для развития

не только старения, но и патологических

процессов, в частности появления опухолей.

В организме животных и человека сущест-

вуют и защитные (антиоксидантные) факто-

ры,

к которым относятся ферменты — ката-

лаза, пероксидаза, супероксиддисмутаза; гор-

моны, например эстрогены и тироксин, а

также витамины: альфа-токоферол, аскорби-

новая кислота, витамин К. Как и ряд других

защитных механизмов, их можно отнести к

системе антистарения. У долгожителей —

представителей самых различных видов, от

мыши до человека, — находят большое коли-

чество ферментов, инактивирующих свобод-

ные радикалы. В организме женщин, продол-

жительность жизни которых во многих стра-

нах выше, чем у мужчин, находят, кроме яв-

ного преобладания антиоксидантов — эстро-

генов, значительно большее, чем у мужчин,

содержание токоферола.

Одна из наиболее изученных моделей тор-

можения процессов старения и увеличения

продолжительности жизни — калорийно ог-

раниченное питание — также может быть

объяснена с позиций роли свободных ради-

калов в процессах старения. Для питания

людей-долгожителей характерны невысокая

калорийность пищи и большее потребление с

пищей витаминов-антиоксидантов. Все это

способствует ограничению образования сво-

бодных радикалов.

Известно, что свободнорадикальное окис-

ление липидов значительно активируется при

стрессах, поэтому эндоперекиси иногда на-

зывают стрессинами. Стрессы одиночества и

развивающаяся в пожилом возрасте тревож-

ность как проявление хронического стресса

значительно ускоряют процессы старения.

В.

Тканевый уровень развития старения

характеризуется снижением числа активных

клеток органа. Так, количество нервных кле-

ток мозга человека может снижаться в целом

на 10—20 %, а в некоторых отделах, напри-

мер в коре мозжечка, — на 30—50 %. После

70 лет потеря нейронов коры больших полу-

шарий составляет в среднем 1,4 % в год.

12

Число почечных нефронов у старых людей

уменьшено в среднем на 30—50 %. Клеточная

масса составляет у 25-летних мужчин 47 %, а

у 70-летних — лишь 36 % от общей массы

тела. В опытах на старых крысах выявлено

снижение числа легочных альвеол на 40 %.

В процессе старения прогрессирующе ат-

рофируются первичные лимфоидные орга-

ны — тимус и костный мозг, уменьшается

число периферических Т-лимфоцитов. После

60 лет наблюдается снижение общей массы

тела вследствие уменьшения синтеза белка,

содержания в клетках калия и воды, сниже-

ния содержания активных клеток, деминера-

лизации костей, уменьшения безжировой

массы. При этом доля жировой массы воз-

растает: от 35 до 60 лет у мужчин масса жира

ежегодно увеличивается на 0,2—0,8 кг, этому

приросту способствуют гиподинамия и избы-

точно калорийное питание.

Известно, что при напряженной деятель-

ности используются резервные элементы

тканей и органов; в процессе старения в

связи со снижением числа клеток этот резерв

уменьшается. Поэтому активно функциони-

рующие клетки выполняют большую нагруз-

ку, чем в более ранние возрастные периоды.

В результате развивается повышенный син-

тез белка, клетка увеличивается в размере

(гипертрофируется). Такие клетки встреча-

ются наряду с явно «стареющими» в мозге,

миокарде, печени, эндокринных органах.

Подобные механизмы тормозят процессы

старения, удлиняют жизнь при регулярных

двигательных нагрузках, способствующих ак-

тивации синтеза многих белков, увеличению

размеров клеток скелетных мышц и миокар-

да, а также митохондрий этих клеток. Совер-

шенствование адаптационно-регуляторных

механизмов может осуществляться за счет:

1) антигипоксического эффекта — улучше-

ния легочной вентиляции и кровоснабжения

тканей; 2) экономизирующего эффекта —

увеличения наполнения и сократительной

деятельности сердца, снижения кислородной

стоимости работы; 3) антистрессорного эф-

фекта — повышения мощности антиокси-

дантных систем, системы опиоидных пепти-

дов и других механизмов; 4) психостенизиру-

ющего эффекта — увеличения умственной

работоспособности, преобладания положи-

тельных эмоций. Все это лежит в основе про-

филактического действия регулярных физи-

ческих нагрузок, предотвращающего разви-

тие многих заболеваний у лиц пожилого и

старческого возраста. Наблюдения показали,

что выполнение физических упражнений в

часы досуга на

1

Л уменьшает риск развития

болезней сердца. Эффективность психичес-

ких процессов в ходе старения может не сни-

жаться, если интеллектуальная деятельность

пожилого человека по-прежнему ориентиро-

вана на достижение определенных полезных

результатов и целей.

Таким образом, разумное использование

резервных клеток, тканей, эффекторов и ре-

гулирующих систем может быть одним из

важнейших путей сохранения и увеличения

этих резервов, что приводит к повышению

качества и продолжительности жизни чело-

века.

1.6. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ

А. Понятие о биологическом возрасте. Про-

блема биологического возраста представляет

собой одну из ключевых проблем геронтоло-

гии. Хорошо известно, что два индивидуума с

одним и тем же календарным возрастом

могут существенно различаться по степени

возрастного «износа» органов и тканей орга-

низма. Календарный возраст отражает широ-

кий диапазон колебаний морфологических и

функциональных параметров организма, со-

ответствующих данной возрастной группе

лиц. В то же время биологический, или функ-

циональный, возраст человека характеризует

физиологическое состояние данного индиви-

дуума, меру изменений жизнеспособности

организма во времени.

У женщин влияние календарного возраста

на состояние жизненных функций меньше,

чем у мужчин. Об этом свидетельствуют дан-

ные о меньшей смертности и большей про-

должительности жизни женщин в цивилизо-

ванных странах. Фундаментальным аспектом

проблемы биологического возраста является

его связь со здоровьем человека. Биологичес-

кий возраст представляет собой оценку здо-

ровья человека, его геронтологический диа-

гноз.

Если биологический возраст сущест-

венно отстает от календарного, эту ситуацию

можно рассматривать как прогноз на долго-

жительство. Если же биологический возраст

значительно превышает календарный, это

является признаком ускоренного старения и

снижения уровня здоровья.

Современные медики занимаются в ос-

новном больными, а не здоровыми людьми.

Медицина будущего должна быть не столько

лечебной, сколько профилактической. Ши-

рокое распространение должны получить ме-

тоды определения биологического возраста

для ненозологической диагностики, направ-

ленной на обнаружение состояния предбо-

лезней путем совершенствования функцио-

13

нальнои диагностики, экспертизы трудоспо-

собности (общей, профессиональной, специ-

альной), оценки «качества» жизни человека

и т.д.

В.

Определение биологического возраста.

В настоящее время разными исследователя-

ми используется около 150 клинико-физио-

логических, психометрических, иммунологи-

ческих, антропометрических, биохимичес-

ких, эндокринологических и цитометричес-

ких показателей биологического возраста.

Установлено, что снижение иммунитета че-

ловека — фундаментальное проявление ста-

рения, достоверно коррелирующее с такими

его признаками, как уменьшение жизненной

емкости легких, аккомодационной способ-

ности хрусталика, снижение способности че-

ловека к статической балансировке (длитель-

ность сохранения человеком положения стоя

на одной ноге с закрытыми глазами). Пока-

затель способности человека к статической

балансировке интегрально характеризует со-

стояние опорно-двигательного аппарата, ме-

ханизмов координации движений, стойкости

психологической установки на достижение

необходимого результата. Данный тест зани-

мает ведущее место среди маркеров старения.

Разработан ряд формул для определения био-

логического возраста. Однако они недоста-

точно точны.

Глава 2 ФИЗИОЛОГИЯ КЛЕТКИ

Клетка — структурно-функциональная еди-

ница органов и тканей организма, имеющая

оболочку (клеточную мембрану), которая об-

разует замкнутое пространство, содержащее

протоплазму (цитоплазму и ядро). Цитоплаз-

ма состоит из основного вещества (цитозоль,

гиалоплазма), включений и органелл. Гиало-

плазма выглядит при электронной микроско-

пии относительно гомогенным веществом,

является внутренней средой клетки. Боль-

шинство органелл, в том числе и ядро клет-

ки,

заключены в свои отсеки (компартмен-

ты),

образуемые собственными (внутрикле-

точными) мембранами, обладающими изби-

рательной проницаемостью к отдельным

ионам и частицам, находящимся в гиало-

плазме и органеллах. Это определяет отличия

их состава друг от друга. Функции клеток

весьма разнообразны, их взаимодействие

между собой обеспечивает надежное функ-

ционирование организма в целом.

2.1.

ФУНКЦИИ КЛЕТКИ

У каждой клетки имеются общие (основные)

функции, подобные функциям других кле-

ток, и специфические функции, свойствен-

ные в основном данному виду клеток.

А. Общие функции клеток

1.

Выработка энергии в результате катабо-

лизма — совокупности процессов распада

клеточных и тканевых структур и сложных

соединений, содержащих энергию. Энергия

необходима для обеспечения жизнедеятель-

ности каждой живой клетки и организма в

целом.

2.

Трансмембранный перенос веществ,

обеспечивающий поступление в клетку необ-

ходимых веществ и выделение из клетки ме-

таболитов и веществ, используемых другими

клетками организма.

3.

Синтез тканевых и клеточных струк-

тур,

а также необходимых для жизнедеятель-

ности соединений (анаболизм). При этом

энергия не только расходуется, но и накап-

ливается, поскольку клетка усваивает орга-

нические соединения, богатые энергией

(белки, жиры и углеводы, поступающие в ор-

ганизм с пищей). В клетку питательные ве-

щества поступают, как правило, в виде про-

дуктов гидролиза белков, жиров, углеводов

(мономеров) — это моносахара, аминокисло-

ты,

жирные кислоты и моноглицериды. Про-

цесс синтеза обеспечивает восстановление

структур, подвергающихся распаду.

4.

Размножение клеток обеспечивает рост,

развитие молодого организма, восстановле-

ние нарушенной части органа или ткани у

зрелого организма (обычно полного восста-

новления не наблюдается). Наиболее актив-

но размножаются эпителиальные клетки,

клетки соединительной ткани. Клетки пече-

ни,

легких, почек размножаются менее ак-

тивно.

Б.

Специфические функции клеток выпол-

няются благодаря тому, что общие функции

обеспечивают жизнедеятельность самой

клетки. Большая группа клеток выполняет

секреторные функции: клетки эндокринных

желез вырабатывают гормоны; клетки секре-

торного аппарата желудочно-кишечного

тракта — ферменты. Биологически активные

вещества синтезируются и другими клетками.

Сократительная функция характерна для мы-

шечных клеток. Поперечнополосатая (ске-

летная) мускулатура обеспечивает деятель-

14

ность опорно-двигательного аппарата, сер-

дечная мышца — движение крови по сосу-

дам, гладкая мускулатура — деятельность

внутренних органов, например желудочно-

кишечного тракта. Главными функциями

клеток нервной системы, центрального и пе-

риферического ее отделов, являются воспри-

ятие, передача сигнала другим клеткам, пере-

работка и хранение информации с помощью

процессов возбуждения и структурных изме-

нений в нервных клетках и синапсах. При

этом любой сигнал внешней и внутренней

среды организма вначале преобразуется в

процесс возбуждения, который является наи-

более характерным признаком активности

любой нервной клетки. Нервные импульсы

обеспечивают связь между всеми клетками

организма. У клеток соединительной ткани

это скелет организма (костная ткань), связ-

ки,

сухожилия, фасции, строма многих внут-

ренних органов, стенки сосудов — главной

функцией является опорная. Клетки иммун-

ной системы выполняют защитную функцию,

эритроциты — газообменную функцию.

Жизнедеятельность самой клетки обеспе-

чивается взаимодействием всех ее органелл и

клеточной мембраны (совокупность струк-

турных элементов, образующих оболочку

клетки).

2.2.

ФУНКЦИИ КЛЕТОЧНЫХ ОРГАНЕЛЛ

Клеточные органеллы находятся в гиалоплаз-

ме,

состоящей из воды и находящихся в ней

различных ионов и органических веществ

(глюкоза, аминокислоты, белки, фосфолипи-

ды,

холестерин). Гиалоплазма составляет

внутреннюю среду клетки, обеспечивающую

взаимодействие всех клеточных структур друг

с другом посредством транспорта веществ,

потребляемых и синтезируемых клеткой. Ги-

алоплазма выполняет также функцию депо

гликогена, липидов, пигментов. Большинст-

во внутриклеточных органелл — мембранные

органеллы

(ядро, эндоплазматический ретику-

лум, аппарат Гольджи, митохондрии, лизосо-

мы) имеет собственные мембраны, построен-

ные по тому же принципу, что и клеточные

мембраны (см. раздел 2.3). Некоторые внут-

риклеточные органеллы не имеют собствен-

ных мембран — немембранные органеллы (ри-

босомы, микротрубочки, микрофиламенты и

промежуточные филаменты). Каждая орга-

нелла выполняет свои специфические функ-

ции.

А. Мембранные органеллы цитоплазмы

Эндоплазматический ретикулум представ-

ляет собой систему канальцев, уплощенных

цистерн и мелких пузырьков. Строение мем-

браны ретикулума подобно строению клеточ-

ной мембраны. Функции эндоплазматичес-

кого ретикулума: 1) является резервуаром для

различных ионов, в том числе Са — одного

из вторых посредников в реализации специ-

фических реакций клеток, например, в

электромеханическом сопряжении; 2) обес-

печивает синтез и транспорт различных ве-

ществ, в том числе молекул белков, липидов;

3) обеспечивает детоксикацию (в клетках пе-

чени) ядовитых веществ, попадающих в орга-

низм с пищей или вдыхаемым воздухом, а

также биологически активных метаболитов,

например простагландинов, желчных кислот,

стероидных гормонов, подлежащих удалению

из организма. Эти вещества в результате пре-

вращений выводятся с мочой и желчью в

виде глюкуроновых и сульфуроновых соеди-

нений.

Аппарат Гольджи представляет собой сис-

тему упакованных уплощенных мешочков

(цистерн), вакуолей и транспортных пузырь-

ков.

Его функции тесно связаны с функция-

ми эндоплазматического ретикулума, от ко-

торого отделяются транспортные пузырьки и

сливаются с аппаратом Гольджи. Он обеспе-

чивает этап формирования и созревание всех

секретируемых клеткой продуктов, в част-

ности ферментов лизосом, белков, гликопро-

теидов клеточной мембраны. Секреторные

пузырьки постоянно отделяются от аппарата

Гольджи, транспортируются к клеточной

мембране и сливаются с ней, а содержащиеся

в пузырьках вещества выводятся из клетки в

процессе экзоцитоза.

Лизосомы

—

это отпочковавшиеся от аппа-

рата Гольджи в виде мешочков участки, со-

держащие большое количество (более 50)

различных кислых гидролаз. Основной функ-

цией лизосом является переваривание посту-

пающих в клетку продуктов гидролиза бел-

ков,

углеводов, жиров, нуклеиновых кислот,

фагоцитированных бактерий и клеток, гра-

нул гликогена — это своеобразная внутри-

клеточная пищеварительная система. Отде-

лившаяся от аппарата Гольджи лизосома на-

зывается первичной, она перемещается к пу-

зырьку, образовавшемуся в результате пино-

цитоза или фагоцитоза, и изливает свое со-

держимое в пузырек — получается вторичная

лизосома, в которой происходит расщепле-

ние содержащихся там веществ. Продукты

расщепления поступают из вторичной лизо-

сомы в гиалоплазму и используются для пи-

тания и обновления клетки. Остатки вторич-

ных лизосом выделяются клеткой в процессе

экзоцитоза. Лизосомы содержат лизоцим,

15

растворяющий мембрану фагоцитированных

бактериальных клеток, лактоферрин, связы-

вающий железо, необходимое для поддержа-

ния роста бактерий, и тем самым угнетаю-

щий их размножение. Кислая среда лизосом

(рН около 5,0) тормозит обмен веществ бак-

терий и ускоряет их гибель. Лизосомы обес-

печивают регрессию физиологически увели-

ченной массы ткани, например матки после

родов, молочных желез после лактации.

Пероксисомы — разновидность лизосом,

содержащих главным образом ферменты, ка-

тализирующие образование и разложение

перекиси водорода — одного из важнейших

окислителей в организме. Перекись водорода

образуется под влиянием оксидаз, а расщеп-

ляется под влиянием пероксидаз или каталаз.

Митохондрии называют энергетическими

станциями клеток, так как в них вырабатыва-

ется (освобождается) основное количество

энергии из поступающих в организм пита-

тельных веществ. Они выполняют ряд других

функций, например участвуют в синтезе фос-

фолипидов, жирных кислот. Митохондрии

представляют собой округлые, овальные или

удлиненные образования с двойной мембра-

ной

—

наружной и внутренней, каждая из ко-

торых состоит из бислоя липидно-белковых

молекул. Внутренняя мембрана имеет вырос-

ты (кристы), обращенные внутрь митохонд-

рии, содержимое последней называют мат-

риксом. В кристах и внутренней мембране

митохондрий содержатся дыхательные фер-

менты—переносчики электронов, в матриксе

находятся ферменты цикла Кребса. В резуль-

тате реакций обеих ферментативных систем

питательные вещества окисляются до конеч-

ных продуктов — воды и углекислого газа —

с освобождением аммиака и выделением

энергии; энергия используется для синтеза

АТФ.

Молекулы АТФ диффундируют в гиа-

лоплазму и используются клеткой для выпол-

нения всех ее функций.

Число митохондрий в клетке весьма вари-

абельно — от 20 до 510

5

, оно может изме-

няться в каждой клетке и определяется ее по-

требностями. Обновление митохондрий и

синтез новых обеспечиваются ДНК и РНК,

содержащимися в митохондриях. Матрикс

митохондрий содержит также ферменты, уча-

ствующие в синтезе жирных кислот, имеются

соли кальция и магния. Окислительные про-

цессы происходят и в наружной мембране,

но главную роль в выделении энергии играют

внутренняя мембрана и матрикс. Энергия об-

разуется также и в гиалоплазме клетки в ре-

зультате анаэробного расщепления глюкозы

(анаэробный гликолиз), при этом из каждой

молекулы глюкозы образуются две молекулы

АТФ и две молекулы пировиноградной кис-

лоты. В результате дальнейших превращений

из одной молекулы глюкозы образуются 32

молекулы АТФ (или 38, в зависимости от

путей доставки восстановительных эквива-

лентов в митохондрии). И тем не менее запа-

сы АТФ в клетке невелики: они обеспечива-

ют работу клетки только в течение несколь-

ких секунд. Энергия накапливается также в

виде других органических фосфатных соеди-

нений

—

фосфагенов (это наиболее характер-

но для скелетной и сердечной мышц, для

нервных клеток). Наиболее важным фосфаге-

ном является креатинфосфат, энергия кото-

рого расходуется на ресинтез израсходован-

ной АТФ.

Б.

Немембранные органеллы цитоплазмы —

это рибосомы и фибриллярные компоненты,

включающие микротрубочки, микрофила-

менты и промежуточные филаменты. Рибосо-

мы — плотные частицы, состоящие из рибо-

сомных РНК (рРНК) и белка, причем рРНК

составляет примерно 60 % всей массы рибо-

сомы, функцией которой является синтез

белков. Рибосомы располагаются либо сво-

бодно в гиалоплазме, либо соединены с эн-

доплазматическим ретикулумом. Отдельные

рибосомы соединяются в более крупные аг-

регаты — полирибосомы, которые образуют-

ся с помощью информационной РНК

(иРНК). Информацию о синтезе белка при-

носит от ядра иРНК, аминокислоты достав-

ляются транспортной РНК (тРНК). Рибосо-

мы,

свободно лежащие в гиалоплазме, синте-

зируют белок для использования самой клет-

кой, а рибосомы, связанные с эндоплазмати-

ческим ретикулумом, синтезируют белок, ко-

торый выводится из клетки, образуя межкле-

точное вещество, секреты. На рибосомах син-

тезируются различные по функции белки —

ферменты, белки-переносчики, рецепторы,

компоненты цитоскелета. Микротрубочки об-

разуются в результате полимеризации белка

тубулина. В аксонах и дендритах нейронов

микротрубочки участвуют в транспорте раз-

личных веществ со скоростью 1—2 мм в

сутки (медленный транспорт) и несколько

сотен миллиметров в сутки (быстрый транс-

порт).

Микрофиламенты

—

очень тонкие бел-

ковые нити диаметром 5—7 нм, состоят в ос-

новном из белка актина, близкого к мышеч-

ному. Имеется небольшое количество и мио-

зина. Промежуточные филаменты — это об-

разованные макромолекулами белков нити.

Белковый состав промежуточных филамен-

тов тканеспецифичен. Расположенные па-

раллельно внутренней стороне клеточной

16

мембраны и пронизывающие всю гиалоплаз-

му, они образуют различные связи между

микротрубочками и микрофиламентами. Со-

вокупность фибриллярных компонентов об-

разует цитоскелет,обеспечивающий поддер-

жание формы клетки, внутриклеточное пере-

мещение мембранных органелл и движение

некоторых клеток — их сократительную

функцию. Разнонаправленное расположение

различных элементов повышает жесткость и

прочность цитоскелета. Наиболее прочной

составной частью цитоскелета являются про-

межуточные филаменты. Компоненты цито-

скелета участвуют в организации митотичес-

ких веретен, в процессах морфогенеза, обес-

печивают движение мембраны клеток во

время эндоцитоза и экзоцитоза. Подвижные

клетки (лейкоциты и тромбоциты) благодаря

фибриллярным компонентам образуют псев-

доподии, что обеспечивает их передвижение.

В.

Ядро несет генетическую информацию и

обеспечивает регуляцию синтеза белка в клет-

ке.

Это самая большая органелла клетки.

Ядро состоит из ядерной оболочки (мембра-

ны),

хроматина, ядрышка и кариоплазмы.

Оболочка ядра состоит из двух мембран, про-

свет между которыми сообщается с полостью

эндоплазматического ретикулума. Оболочка

имеет поры размером около 100 нм, что обес-

печивает проход РНК, рибонуклеаз, обмен

других веществ между ядром и цитоплазмой.

На наружной ядерной мембране располага-

ются рибосомы, на которых синтезируется

белок. Ядрышко — внутриядерное образова-

ние округлой формы, не имеет мембраны.

В нем синтезируется рибосомная РНК

(рРНК) и образуются рибосомы. В ядрышке

имеются также белки и ДНК. Хроматин со-

стоит из многих витков ДНК, связанных с

белками, основными и кислыми. Хроматин

содержит также РНК. Молекула ДНК имеет

по всей длине отрицательный заряд, что

обеспечивает присоединение к ней положи-

тельно заряженных молекул белков. Ком-

плекс ДНК и белков — это главные компо-

ненты хромосомы — генетического аппарата

клетки. Он выполняет две главные функции:

генетическую (хранение и передача в ряд по-

колений генетической информации) и мета-

болическую — управление синтезом белка.

Управление синтезом белка включает два

этапа: первый этап — создание на матрице

ДНК информационной РНК (иРНК), кото-

рая содержит код управления синтезом опре-

деленного белка. Кодом иРНК является по-

следовательность расположения нуклеоти-

дов,

повторяющая генетический код ДНК.

Этот этап называется транскрипцией. Второй

(Р//?73б>

этап (трансляция) происходит на рибосомах:

иРНК, синтезированная в ядре, через поры

ядра поступает в рибосомы, где осуществля-

ется сборка полипептида (белка) из амино-

кислот, доставляемых тРНК. Последняя син-

тезируется также в ядре клетки.

2.3.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТОЧНОЙ МЕМБРАНЫ

Клеточная мембрана (оболочка клетки) пред-

ставляет собой тонкую (6—10 нм) липопроте-

иновую пластинку, содержание липидов в

которой составляет около 40 %, белков —

около 60 %. Изнутри клеточная мембрана

выстлана тонким, более плотным слоем гиа-

лоплазмы, практически лишенной органелл.

На внешней поверхности мембраны имеется

небольшое количество (5—10 %) углеводов,

молекулы которых соединены либо с белка-

ми (гликопротеиды), либо с липидами (гли-

колипиды) и образуют гликокаликс, стро-

ение и функции которого у разных клеток

могут различаться. Углеводы участвуют в ре-

цепции биологически активных веществ, ре-

акциях иммунитета. Структурную основу

клеточной мембраны (матрикс) составляет

бимолекулярный слой фосфолипидов, явля-

ющихся барьером для заряженных частиц и

молекул водорастворимых веществ. Липиды

обеспечивают высокое электрическое сопро-

тивление мембраны клетки, например в ней-

ронах

—

до 100 Ом/см

2

.

Молекулы фосфолипидов мембраны состоят

из двух частей: одна из них несет заряд и

гидрофильна, другая не заряжена и гидро-

фобна. Это определяет способность липидов

самопроизвольно образовывать двухслойные

мембранные структуры под влиянием собст-

венных зарядов. В клеточной мембране за-

ряженные гидрофильные участки молекул

фосфолипидов от одних молекул направле-

ны внутрь клетки, а от других — наружу

клетки. В толще клеточной мембраны моле-

кулы фосфолипидов взаимодействуют неза-

ряженными гидрофобными участками (они

«спрятаны» от внутриклеточной и внекле-

точной воды). В липидном слое клеточных

мембран содержится много холестерина.

Обмен липидов в отличие от белков проис-

ходит медленнее. Однако возбуждение, на-

пример, нейронов мозга приводит к умень-

шению содержания в них липидов. В част-

ности, после длительной умственной рабо-

ты,

при утомлении количество фосфолипи-

дов в нейронах уменьшается (может быть,

это связано с более яркой памятью у лиц

напряженного умственного труда). Состав

мембранных липидов определяется средой

обитания и характером питания. Так, увели-

чение растительных жиров в пищевом ра-

ционе поддерживает жидкое состояние ли-

пидов клеточных мембран и улучшает их

функции. Избыток холестерина в мембранах

увеличивает их микровязкость, ухудшает

транспортные функции клеточной мембра-

ны.

Однако недостаток жирных кислот и хо-

лестерина в пище нарушает липидный со-

став и функции клеточных мембран.

Молекулы белков встроены в фосфолипид-

ный матрикс клеточной мембраны. В клеточ-

ных мембранах встречаются тысячи различ-

ных белков, которые можно объединить в ос-

новные классы: структурные белки, перенос-

чики, ферменты, белки, образующие каналы,

ионные насосы, специфические рецепторы.

Один и тот же белок может быть рецептором,

ферментом и насосом. Каналы образова-

ны белковыми молекулами, вкрапленными в

липидный матрикс, они пронизывают мем-

брану. Через эти каналы могут проходить по-

лярные молекулы. Многие мембранные

белки, так же как и фосфолипиды, состоят из

двух частей — заряженной и незаряженной.

Незаряженные участки белков погружены в

липидный слой, не несущий заряда. Заря-

женные участки белков взаимодействуют с

заряженными участками липидов, что явля-

ется важным фактором, определяющим взаи-

морасположение структурных элементов кле-

точной мембраны и ее прочность. Большин-

ство белков, пронизывающих липидный

слой, прочно связано с фосфолипидами

(интегральные белки), главной их

функцией является транспорт веществ через

клеточную мембрану. Большая часть интег-

ральных белков — гликопротеиды. Белки,

прикрепленные к поверхности клеточной

мембраны (в основном к внутренней ее

части),

называют периферическими.

Они, как правило, являются ферментами: это

ацетилхолинэстераза, фосфатазы, аденилат-

циклаза, протеинкиназы. Некоторые интег-

ральные белки также выполняют функцию

ферментов, например АТФаза. Рецепторами

и антигенами мембраны могут быть как ин-

тегральные, так и периферические белки.

Белки, примыкающие к мембране с внутрен-

ней стороны, являются также составной час-

тью цитоскелета, который обеспечивает до-

полнительную прочность клеточной мембра-

ны и эластичность. Обновление белков мем-

браны происходит очень быстро — в течение

2—5 дней (срок их жизни).

Большинство клеток организма имеет от-

рицательный поверхностный заряд, который

обеспечивается выступающей из мембраны

клетки углеводной частью гликолипидов,

фосфолипидов, гликопротеидов (см. раздел

4.2.2). Мембрана обладает текучестью: от-

дельные ее части могут перемещаться из

одного участка к другому.

Клеточные мембраны обладают избира-

тельной проницаемостью: одни вещества

пропускают, другие нет. В частности, мем-

брана легко проницаема для жирораствори-

мых веществ, проникающих через липидный

слой; большинство мембран пропускает воду.

Анионы органических кислот не проходят

через мембрану. Но имеются каналы, избира-

тельно пропускающие ионы К

+

, Na

+

, Ca

2+

,

СГ.

2.4.

ФУНКЦИИ КЛЕТОЧНОЙ МЕМБРАНЫ

Основными функциями клеточной мембра-

ны являются следующие.

1.

Барьерная (защитная) функция — наи-

более очевидная функция клеточной мембра-

ны,

образующей поверхностную оболочку

клетки. Особую роль в выполнении этой

функции играют клеточные мембраны эпите-

лиальной ткани. Они образуют обычно по-

верхности, отделяющие внутреннюю среду

организма от внешней среды. Это относится

также к легким и к желудочно-кишечному

тракту. Барьерная функция клеточных мем-

бран нарушается при многих патологических

процессах (атеросклероз, гипоксия, интокси-

кация, раковое перерождение). Многие ле-

карственные вещества реализуют свое влия-

ние посредством действия на мембрану, при

ее повреждении эффекты лекарственных ве-

ществ могут изменяться. Клетки, образую-

щие наружный слой эпителия, обычно со-

единены с помощью плотных контактов, ко-

торые ограничивают межклеточный перенос

веществ.

2.

Восприятие изменений внешней и внут-

ренней среды организма с помощью специ-

альных структур — рецепторов, обеспечива-

ющих узнавание различных раздражителей и

реагирование на них. Клеточная мембрана

располагает большим набором рецепторов,

обладающих специфической чувствительнос-

тью к различным агентам — гормонам, меди-

аторам, антигенам, химическим и физичес-

ким раздражителям. Рецепторы отвечают за

взаимное распознавание клеток, развитие

иммунитета. Рецепторами на поверхности

клеток могут служить гликопротеиды и гли-

колипиды мембран. Рецептор активирует

G-белок мембраны, который с помощью

фермента-предшественника, расположенно-

18

110 мВ

iiiliJlL

CJ

ХЛ

A

100

мс

Б

Д -65

мВ

S \—

-58

мВ

—' ^

'• ' i i

60

мс

100

мс

В

Г

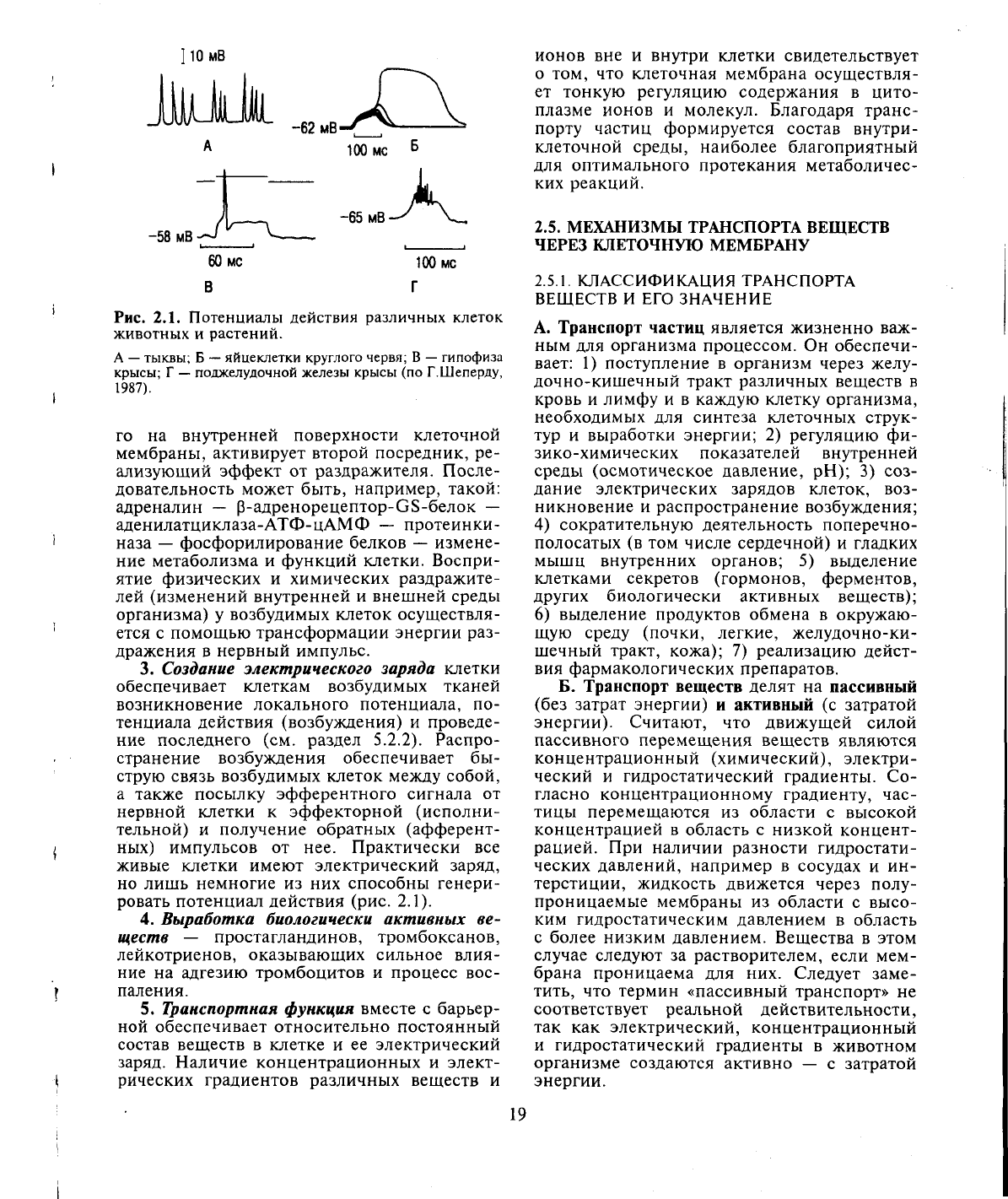

Рис.

2.1. Потенциалы действия различных клеток

животных и растений.

А —

тыквы; Б

—

яйцеклетки круглого червя;

В —

гипофиза

крысы; Г

—

поджелудочной железы крысы (по Г.Шеперду,

1987).

го на внутренней поверхности клеточной

мембраны, активирует второй посредник, ре-

ализующий эффект от раздражителя. После-

довательность может быть, например, такой:

адреналин — р-адренорецептор-СБ-белок —

аденилатциклаза-АТФ-цАМФ — протеинки-

наза — фосфорилирование белков — измене-

ние метаболизма и функций клетки. Воспри-

ятие физических и химических раздражите-

лей (изменений внутренней и внешней среды

организма) у возбудимых клеток осуществля-

ется с помощью трансформации энергии раз-

дражения в нервный импульс.

3.

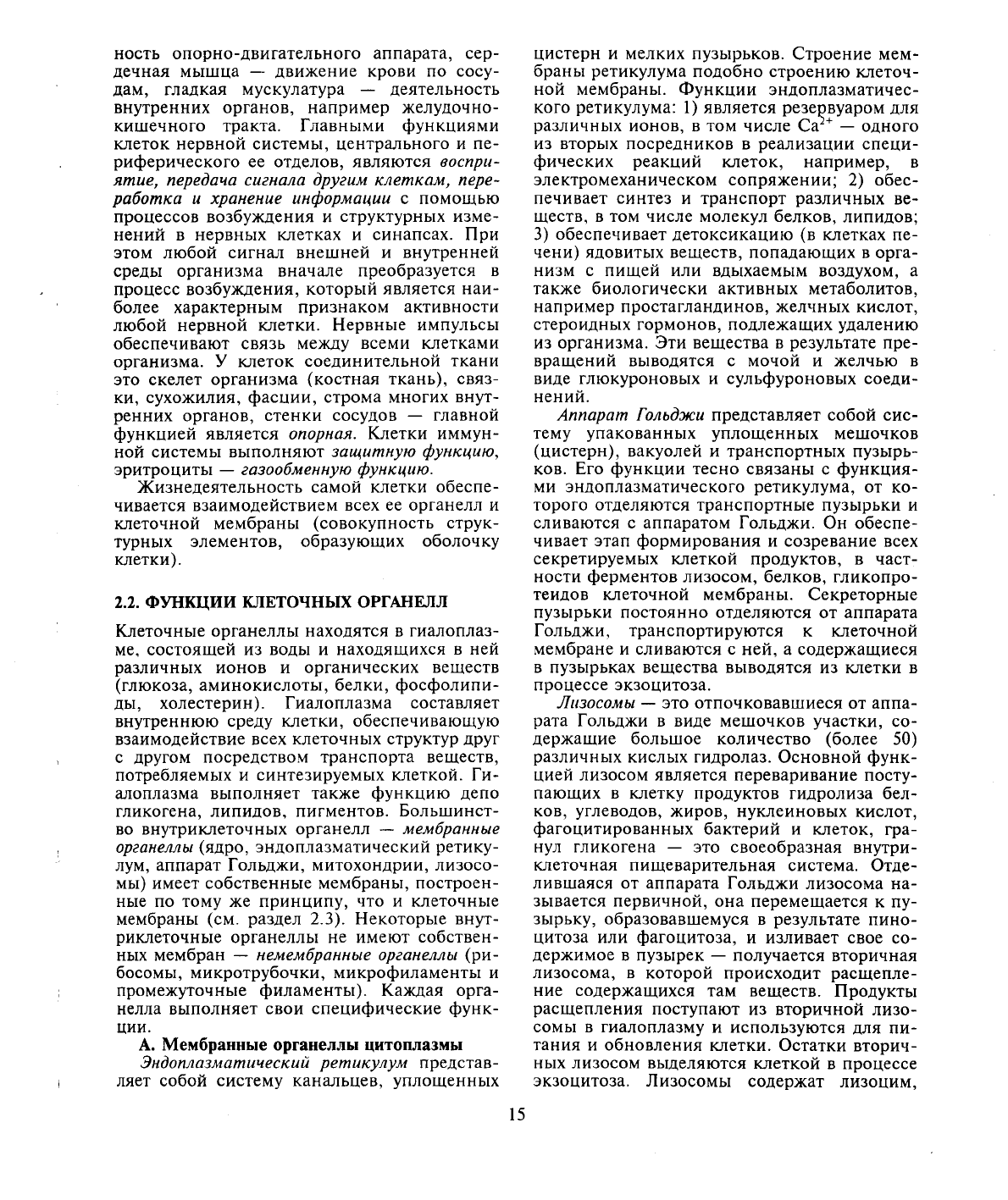

Создание электрического заряда клетки

обеспечивает клеткам возбудимых тканей

возникновение локального потенциала, по-

тенциала действия (возбуждения) и проведе-

ние последнего (см. раздел 5.2.2). Распро-

странение возбуждения обеспечивает бы-

струю связь возбудимых клеток между собой,

а также посылку эфферентного сигнала от

нервной клетки к эффекторной (исполни-

тельной) и получение обратных (афферент-

ных) импульсов от нее. Практически все

живые клетки имеют электрический заряд,

но лишь немногие из них способны генери-

ровать потенциал действия (рис. 2.1).

4.

Выработка биологически активных ве-

ществ — простагландинов, тромбоксанов,

лейкотриенов, оказывающих сильное влия-

ние на адгезию тромбоцитов и процесс вос-

паления.

5. Транспортная функция вместе с барьер-

ной обеспечивает относительно постоянный

состав веществ в клетке и ее электрический

заряд. Наличие концентрационных и элект-

рических градиентов различных веществ и

ионов вне и внутри клетки свидетельствует

о том, что клеточная мембрана осуществля-

ет тонкую регуляцию содержания в цито-

плазме ионов и молекул. Благодаря транс-

порту частиц формируется состав внутри-

клеточной среды, наиболее благоприятный

для оптимального протекания метаболичес-

ких реакций.

2.5. МЕХАНИЗМЫ ТРАНСПОРТА ВЕЩЕСТВ

ЧЕРЕЗ КЛЕТОЧНУЮ МЕМБРАНУ

2.5.1.

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТА

ВЕЩЕСТВ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ

А. Транспорт частиц является жизненно важ-

ным для организма процессом. Он обеспечи-

вает: 1) поступление в организм через желу-

дочно-кишечный тракт различных веществ в

кровь и лимфу и в каждую клетку организма,

необходимых для синтеза клеточных струк-

тур и выработки энергии; 2) регуляцию фи-

зико-химических показателей внутренней

среды (осмотическое давление, рН); 3) соз-

дание электрических зарядов клеток, воз-

никновение и распространение возбуждения;

4) сократительную деятельность поперечно-

полосатых (в том числе сердечной) и гладких

мышц внутренних органов; 5) выделение

клетками секретов (гормонов, ферментов,

других биологически активных веществ);

6) выделение продуктов обмена в окружаю-

щую среду (почки, легкие, желудочно-ки-

шечный тракт, кожа); 7) реализацию дейст-

вия фармакологических препаратов.

Б.

Транспорт веществ делят на пассивный

(без затрат энергии) и активный (с затратой

энергии). Считают, что движущей силой

пассивного перемещения веществ являются

концентрационный (химический), электри-

ческий и гидростатический градиенты. Со-

гласно концентрационному градиенту, час-

тицы перемещаются из области с высокой

концентрацией в область с низкой концент-

рацией. При наличии разности гидростати-

ческих давлений, например в сосудах и ин-

терстиции, жидкость движется через полу-

проницаемые мембраны из области с высо-

ким гидростатическим давлением в область

с более низким давлением. Вещества в этом

случае следуют за растворителем, если мем-

брана проницаема для них. Следует заме-

тить,

что термин «пассивный транспорт» не

соответствует реальной действительности,

так как электрический, концентрационный

и гидростатический градиенты в животном

организме создаются активно — с затратой

энергии.

19

Обмен веществ между организмом и внешней

средой может проходить частично без затрат энер-

гии, если имеется концентрационный градиент,

—

это диффузия газов из легких в кровь или выход

их из крови и всасывание питательных веществ в

кровь из желудочно-кишечного тракта, если их

концентрация в кишечнике больше, чем в крови.

В организме транспорт веществ осуществляется с

затратой энергии. Поэтому термин «пассивный

транспорт» целесообразно исключить, так как по-

добного механизма в животном организме вообще

не существуют

—

все виды транспорта веществ в

организме осуществляются активно, с затратой

энергии. Но в одних случаях энергия затрачивает-

ся непосредственно на транспорт какой-либо час-

тицы, например иона Na

+

, с помощью белковой

молекулы, называемой насосом. Это первично ак-

тивный механизм: в данном случае создается кон-

центрационный (химический) градиент — запас

потенциальной энергии.

В

других случаях энергия

на перенос частиц затрачивается опосредованно:

например, перенос молекул глюкозы с помощью

натрия

—

это вторично активный механизм, энер-

гия расходуется на перенос только натрия. Счита-

ют, что движение воды, согласно закону осмоса,

осуществляется пассивно: без затрат энергии вода

движется в область с высокой концентрацией час-

тиц (с высокой осмолярностью). Однако когда ос-

мотическое давление сравняется по обе стороны

мембраны, одностороннее движение воды прекра-

тится. Движение воды, в результате которого была

израсходована потенциальная энергия в виде кон-

центрационного градиента, нельзя назвать пас-

сивным, без затрат энергии, — это вторично ак-

тивный транспорт.

Необоснованность существующей классифика-

ции транспорта веществ иллюстрируется и тем,

что перенос глюкозы и аминокислот с помощью

Na

+

считают вторично активным механизмом, а

движение воды в область с высокой концентра-

цией Na

+

, согласно закону осмоса,

—

пассивным

механизмом. Но ведь в обоих этих случаях затра-

чивается энергия, причем только на транспорт на-

трия. Называть транспорт активным в том случае,

если частица движется сама активно, т.е. имеет

собственный механизм передвижения и, естест-

венно, расходует при этом энергию, тоже нет ос-

нований, поскольку активно, в этом смысле, в ор-

ганизме могут передвигаться лишь некоторые

клетки, например лейкоциты, тучные клетки. В

частности, амебоидная подвижность нейтрофилов

обусловлена образованием двигательных псевдо-

подий, при этом энергия расходуется на деятель-

ность сократительного аппарата — актомиозино-

вых структур. Однако все частицы, в том числе и

Ионы, не могут перемещаться сами вообще: у них

нет собственного механизма передвижения

(транспортного средства). Транспортируемые час-

тицы являются пассивным элементом во всех слу-

чаях без исключения

—

их движение обеспечивает

какой-то механизм, находящийся вне их (внеш-

няя относительно частицы сила), например кон-

центрационный градиент, ионная помпа, пере-

двигающая ион, градиент гидростатического дав-

ления. Таким образом, расход энергии в организ-

ме на транспорт веществ в одних случаях осу-

ществляется непосредственно, в других

—

опосре-

дованно.

Если энергия расходуется непосредствен-

но на перенос частиц, транспорт следует на-

зывать первично активным.

Если же на транспорт частиц расходуется

ранее запасенная энергия, например кон-

центрационный градиент, такой транспорт

следует называть вторично активным. По-

скольку транспорт в обоих случаях является

активным (с затратой энергии), обоснованно

использовать термины первичный и вторич-

ный транспорт веществ.

2.5.2. ПЕРВИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ

Во-первых, это перенос отдельных ионов во-

преки концентрационному и электрическому

градиентам с помощью специальных ионных

насосов, во-вторых — эндоцитоз, экзоцитоз

и трансцитоз. В обоих случаях энергия расхо-

дуется непосредственно на перенос частиц.

А. Насосы (помпы) представляют собой

белковые молекулы, обладающие свойствами

переносчика и АТФазной активностью. Не-

посредственным источником энергии явля-

ется АТФ. Достаточно хорошо изучены

Na/K-, Ca

2+

- и Н

+

-насосы. Есть основания

предполагать наличие СГ-насоса, о чем сви-

детельствует участие ионов СГ в процессах

торможения ЦНС, а также в возникновении

возбуждения в клетках проводящей системы

сердца и в клетках рабочего миокарда. Отсут-

ствие хлорной помпы привело бы к исчезно-

вению концентрационного градиента ионов

СГ в перечисленных клетках и нарушению

процессов возбуждения и торможения в них,

чего в реальной действительности не наблю-

дается. Насосы локализуются на клеточных

мембранах или на мембранах клеточных ор-

ганелл. Рассмотрим основные характеристи-

ки насосов.

1.

Специфичность

насосов заключается в

том, что они обычно переносят какой-то оп-

ределенный ион или два иона. Например,

Na/K-насос (объединенный насос для Na

+

и

К

+

) не способен переносить ион лития, хотя

по своим свойствам последний очень близок

к натрию.

Натрий-калиевый насос (Na/K-АТФаза) —

это интегральный белок клеточной мембра-

ны,

обладающий, как и все другие насосы,

свойствами фермента, т.е. сам переносчик

обеспечивает расщепление АТФ и освобож-

дение энергии, которую он же сам и исполь-

зует. Этот насос изучен наиболее хорошо, он

20