Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

i РЭ

(

V

FT

~ттт

Т-Э-1оэ

м

2

[

а

D LA^

FT

3™

Типы волокон

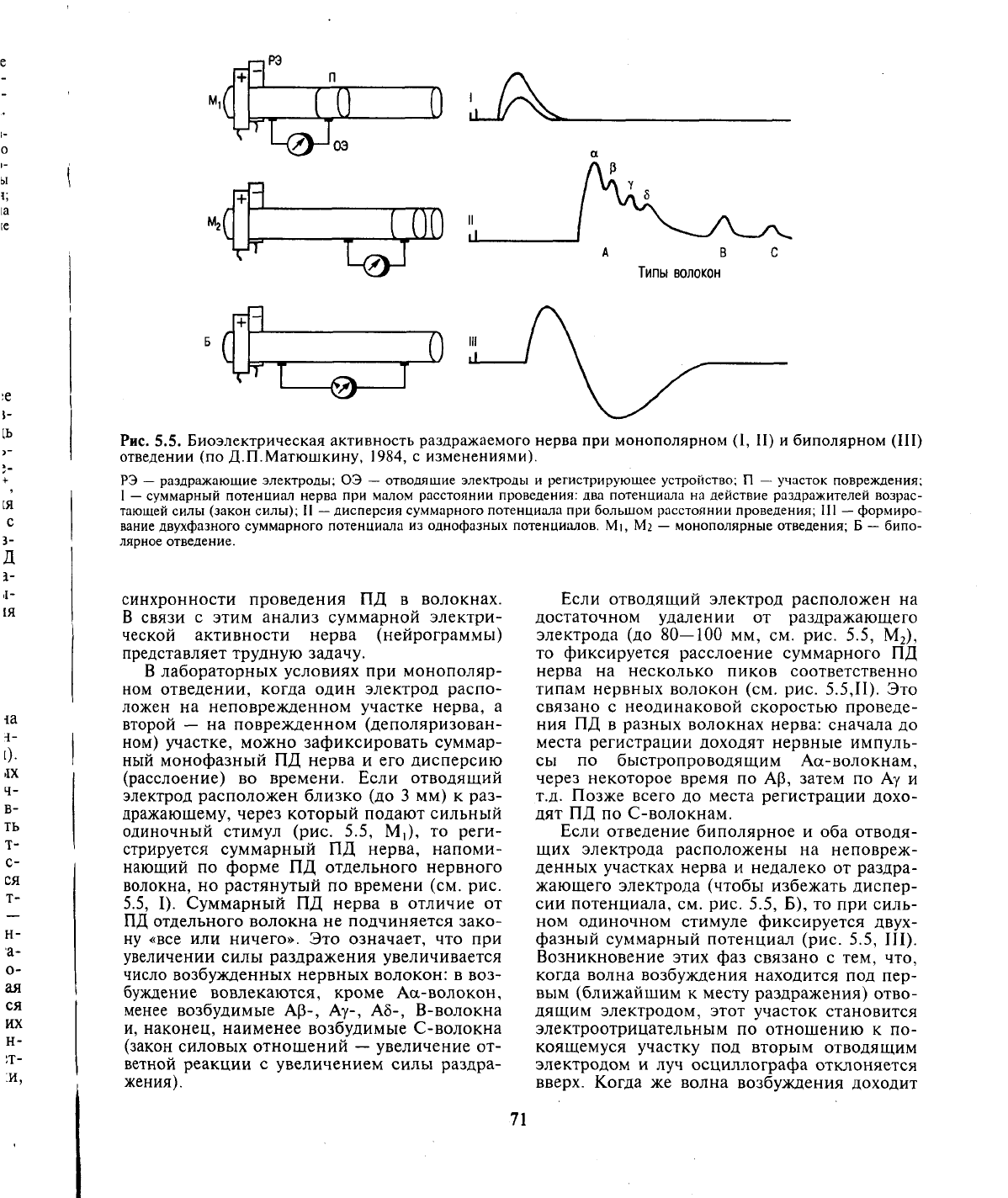

Рис.

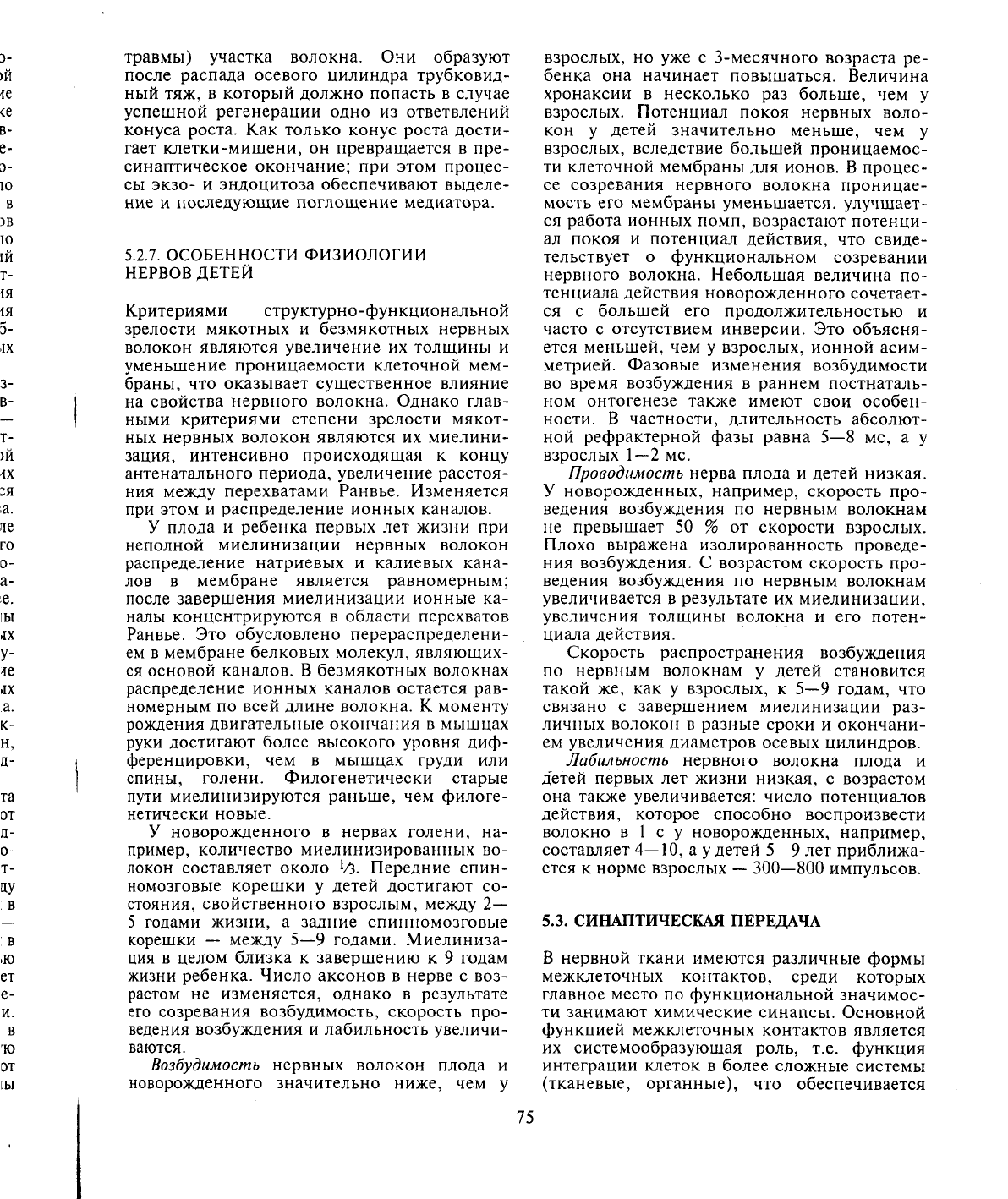

5.5. Биоэлектрическая активность раздражаемого нерва при монополярном (I, II) и биполярном (III)

отведении (по Д.П.Матюшкину, 1984, с изменениями).

РЭ

—

раздражающие электроды; ОЭ

—

отводящие электроды и регистрирующее устройство; П

—

участок повреждения;

1

—

суммарный потенциал нерва при малом расстоянии проведения: два потенциала на действие раздражителей возрас-

тающей силы (закон силы); II

—

дисперсия суммарного потенциала при большом расстоянии проведения;

111 —

формиро-

вание двухфазного суммарного потенциала из однофазных потенциалов. Mi, M2 — монополярные отведения; Б

—

бипо-

лярное отведение.

синхронности проведения ПД в волокнах.

В связи с этим анализ суммарной электри-

ческой активности нерва (нейрограммы)

представляет трудную задачу.

В лабораторных условиях при монополяр-

ном отведении, когда один электрод распо-

ложен на неповрежденном участке нерва, а

второй — на поврежденном (деполяризован-

ном) участке, можно зафиксировать суммар-

ный монофазный ПД нерва и его дисперсию

(расслоение) во времени. Если отводящий

электрод расположен близко (до 3 мм) к раз-

дражающему, через который подают сильный

одиночный стимул (рис. 5.5, М,), то реги-

стрируется суммарный ПД нерва, напоми-

нающий по форме ПД отдельного нервного

волокна, но растянутый по времени (см. рис.

5.5,

I). Суммарный ПД нерва в отличие от

ПД отдельного волокна не подчиняется зако-

ну «все или ничего». Это означает, что при

увеличении силы раздражения увеличивается

число возбужденных нервных волокон: в воз-

буждение вовлекаются, кроме Аа-волокон,

менее возбудимые Ар-, Ay-, A6-, В-волокна

и, наконец, наименее возбудимые С-волокна

(закон силовых отношений — увеличение от-

ветной реакции с увеличением силы раздра-

жения).

Если отводящий электрод расположен на

достаточном удалении от раздражающего

электрода (до 80—100 мм, см. рис. 5.5, М

2

),

то фиксируется расслоение суммарного ПД

нерва на несколько пиков соответственно

типам нервных волокон (см. рис. 5.5,11). Это

связано с неодинаковой скоростью проведе-

ния ПД в разных волокнах нерва: сначала до

места регистрации доходят нервные импуль-

сы по быстропроводящим Аа-волокнам,

через некоторое время по Ар, затем по Ау и

т.д.

Позже всего до места регистрации дохо-

дят ПД по С-волокнам.

Если отведение биполярное и оба отводя-

щих электрода расположены на неповреж-

денных участках нерва и недалеко от раздра-

жающего электрода (чтобы избежать диспер-

сии потенциала, см. рис. 5.5, Б), то при силь-

ном одиночном стимуле фиксируется двух-

фазный суммарный потенциал (рис. 5.5, III).

Возникновение этих фаз связано с тем, что,

когда волна возбуждения находится под пер-

вым (ближайшим к месту раздражения) отво-

дящим электродом, этот участок становится

электроотрицательным по отношению к по-

коящемуся участку под вторым отводящим

электродом и луч осциллографа отклоняется

вверх. Когда же волна возбуждения доходит

71

до второго электрода, а под первым электро-

дом мембраны волокон уже реполяризованы,

то луч осциллографа отклоняется в противо-

положную сторону — вниз.

5.2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВЕДЕНИЯ

ВОЗБУЖДЕНИЯ ПО НЕРВНЫМ ВОЛОКНАМ

I. Двустороннее проведение возбуждения.

Прямые доказательства этой закономерности

были получены во второй половине XIX в.

А.И.Бабухиным и Э.Дюбуа-Реймоном. Если

стимул действует на средний участок изоли-

рованного нерва (Дюбуа-Реймон), то распро-

странение возбуждения регистрируется как в

проксимальном, так и в дистальном участках

нерва. В опытах на электрическом органе у

рыб,

иннервируемом разветвлениями аксона

одного нейрона, было показано (А.И.Бабу-

хин),

что при раздражении перерезанной ве-

точки аксона возбуждение распространяется

в необычном центростремительном направ-

лении, передается на другие разветвления ак-

сона, по которым идет в центробежном на-

правлении (так называемый аксон-рефлекс).

В условиях организма двустороннее проведе-

ние показано в аксонном холмике: возник-

ший в этом месте ПД распространяется не

только в аксон, но и в тело нейрона.

2.

Изолированное

проведение возбуждения.

В обычных условиях деятельности нервного

ствола (возбуждение только части нервных

волокон, асинхронное распространение в

них ПД) проведение возбуждения в составля-

ющих его волокнах происходит практически

изолированно. Это обусловлено тем, что

петли тока в межклеточной жидкости ствола,

имеющей низкое сопротивление, почти не

проникают в невозбужденные волокна нерва

из-за большого сопротивления их оболочек.

Изолированное проведение импульсов по

нервным волокнам обеспечивает точное аф-

ферентное и эфферентное влияния функцио-

нально разнородных волокон нерва. Однако

при одновременном раздражении значитель-

ного количества волокон в межклеточной

жидкости ствола возникает достаточно силь-

ный внешний ток, способный возбудить не-

активные (прежде всего высоковозбудимые)

волокна и таким образом увеличить количе-

ство функционирующих нервных волокон в

нерве, его эфферентное или афферентное

влияние.

3.

Большая скорость проведения возбужде-

ния.

Скорость проведения ПД в различных

типах волокон нерва равна 0,5—120 м/с (см.

табл. 5.2). Она значительно выше в миелино-

вых волокнах в связи с сальтаторным типом

проведения ПД (см. раздел 5.2.3), а среди ми-

елиновых волокон прямо пропорциональна

диаметру волокна. Скорость проведения воз-

буждения в миелиновых нервных волокнах

значительно выше, чем в других удлиненных

возбудимых структурах, — в гладких миоци-

тах (0,02—0,10 м/с), рабочих кардиомиоцитах

(около 1 м/с), и только в миоцитах проводя-

щей системы сердца и скелетных миоцитах

скорость проведения ПД (2—5 м/с) достигает

величин распространения ПД в низкоско-

ростных нервных волокнах (тип С и В).

Передача возбуждения по нервным волокнам

является наиболее скоростным из известных

способов передачи информации на значи-

тельные расстояния в организме. Для сравне-

ния отметим, что скорость передачи гумо-

ральных влияний ограничена скоростью кро-

вотока, которая равна от 0,5 мм/с в капилля-

рах до 0,25 м/с в аорте (средняя скорость).

4.

Малая утомляемость нервного волокна.

При нормальном кровоснабжении (доставке

кислорода и питательных веществ) проводя-

щий возбуждение нерв практически неутом-

ляем. «Изумительно долгая неутомляемость

нерва» впервые была показана Н.Е.Введен-

ским (1883): в его опытах нерв сохранял спо-

собность к проведению возбуждения в тече-

ние 6—8 ч непрерывного раздражения не-

сильными токами в условиях наличия кисло-

рода в окружающей среде и поддержания

влажного состояния нерва. Это обусловлено

тем, что при проведении ПД по нервным во-

локнам используется всего лишь одна милли-

онная часть запасов трансмембранных ион-

ных градиентов и, следовательно, нужны не-

большие количества АТФ для восстановле-

ния (например, посредством Na/K-насоса)

ионных градиентов. Об энергетической эко-

номности проведения возбуждения свиде-

тельствует и низкая величина теплопро-

дукции в работающем нерве, отражающая

степень окислительного фосфорилирования

в митохондриях. Ее величина в нерве

(0,06 кал/г ткани в течение 1 ч) примерно в

16 раз меньше, чем на соответствующую еди-

ницу массы в целом организме в условиях ос-

новного обмена, и в миллион раз меньше,

чем в работающей мышце.

5. Возможность функционального блока

проведения возбуждения при морфологической

целостности

волокон. Н.Е.Введенский (1901)

показал, что при действии различных факто-

ров на нерв в нем сначала возникает транс-

формация ритма проводимого возбуждения

(блокируется проведение высокочастотных

потенциалов действия, и проводятся только

низкочастотные ПД), а в дальнейшем может

возникать полный блок проведения нервных

импульсов — участок парабиоза. В этом

участке возникает длительная деполяризация

мембраны волокон, которая в результате за-

крытия инактивационных h-ворот в натрие-

вых каналах сначала затрудняет генерацию

ПД (уменьшается его амплитуда, увеличива-

ется длительность, затягивается фаза абсо-

лютной рефрактерности), а в дальнейшем,

если инактивация натриевых каналов превы-

сит 50 %, приводит к полной невозбудимости

этого участка нервного волокна. Для возник-

новения блока в проведении возбуждения

протяженность парабиотического участка

должна превысить постоянную длину мем-

браны (Хт), иначе ПД может распростра-

ниться через этот участок электротонически

(см.

раздел 5.2.3). Нарушение физиологичес-

кой непрерывности нервных волокон возни-

кает при действии анестетиков, электричес-

кого тока, при гипоксии, воспалении, охлаж-

дении. После прекращения действия этих

факторов проведение возбуждения по волок-

нам нерва восстанавливается.

5.2.5. АКСОННЫИ ТРАНСПОРТ

Наличие у нейрона отростков, длина которых

может достигать 1 м (например, аксоны, ин-

нервирующие мускулатуру конечностей), со-

здает серьезную проблему внутриклеточной

связи между различными участками нейрона

и ликвидации возможных повреждений его

отростков. Основная масса веществ (струк-

турных белков, ферментов, полисахаридов,

липидов и др.) образуется в трофическом

центре (теле) нейрона, расположенном пре-

имущественно около ядра, а используются

они в различных участках нейрона, включая

его отростки. Хотя в аксонных окончаниях

существуют синтез медиаторов, АТФ и по-

вторное использование мембраны пузырьков

после выделения медиатора, все же необхо-

дима постоянная доставка ферментов и фраг-

ментов мембран из тела клетки. Для транс-

порта этих веществ (например, белков) путем

диффузии на расстояние, равное максималь-

ной длине аксона (около 1 м), потребовалось

бы 50 лет! Для решения этой задачи эволю-

ция сформировала специальный вид транс-

порта в пределах отростков нейрона, кото-

рый более хорошо изучен в аксонах и полу-

чил название аксонного транспорта. С помо-

щью этого процесса осуществляется трофи-

ческое влияние не только в пределах различ-

ных участков нейрона, но и на иннервируе-

мые клетки. В последнее время появились

данные о существовании нейроплазматичес-

кого транспорта в дендритах, который осу-

ществляется из тела клетки со скоростью

около 3 мм в сутки. Различают быстрый и

медленный аксонный транспорт.

А. Быстрый аксонный транспорт идет в двух

направлениях: от тела клетки до аксонных

окончаний (антеградный транспорт, скорость

250—400 мм/сут) и в противоположном на-

правлении (ретроградный транспорт, ско-

рость 200—300 мм/сут). Посредством анте-

градного транспорта в аксонные окончания

доставляются везикулы, образующиеся в ап-

парате Гольджи и содержащие гликопротеины

мембран, ферменты, медиаторы, липиды и

другие вещества. Посредством ретроградного

транспорта в тело нейрона переносятся вези-

кулы, содержащие остатки разрушенных

структур, фрагменты мембран, ацетилхоли-

нэстераза, неидентифицированные «сигналь-

ные вещества», регулирующие синтез белка в

соме клетки. В патологических условиях по

аксону к телу клетки могут транспортировать-

ся вирусы полиомиелита, герпеса, бешенства

и столбнячный экзотоксин. Многие вещества,

доставленные путем ретроградного транспор-

та, подвергаются разрушению в лизосомах.

Быстрый аксонный транспорт осущест-

вляется с помощью специальных структур-

ных элементов нейрона: микротрубочек и

микрофиламентов, часть которых представ-

ляет собой актиновые нити (актин составляет

10—15 % белков нейрона). Для транспорта

необходима энергия АТФ. Разрушение мик-

ротрубочек (например, колхицином) и мик-

рофиламентов (цитохолазином В), снижение

уровня АТФ в аксоне более чем в 2 раза и па-

дение концентрации Са

2+

блокируют аксон-

ный транспорт.

Б.

Медленный аксонный транспорт осу-

ществляется только в антеградном направле-

нии и представляет собой передвижение

всего столба аксоплазмы. Он выявляется в

опытах со сдавлением (перевязкой) аксона.

При этом происходит увеличение диаметра

аксона проксимальнее перетяжки в результа-

те «наплыва гиалоплазмы» и утончение аксо-

на за местом сдавления. Скорость медленно-

го транспорта равна 1—2 мм/сут, что соответ-

ствует скорости роста аксона в онтогенезе и

при его регенерации после его повреждения.

С помощью этого транспорта перемещаются

образованные в эндоплазматической сети

белки микротрубочек и микрофиламентов

(тубулин, актин и др.), ферменты цитозоля,

РНК, белки каналов, насосов и другие веще-

ства. Медленный аксонный транспорт не на-

73

рушается при разрушении микротрубочек, но

прекращается при отделении аксона от тела

нейрона, что свидетельствует о разных меха-

низмах быстрого и медленного аксонного

транспорта.

В.

Функциональная роль аксонного транс-

порта. 1. Антеградный и ретроградный транс-

порт белков и других веществ необходимы

для поддержания структуры и функции аксо-

на и его пресинаптических окончаний, а так-

же для таких процессов, как аксонный рост и

образование синаптических контактов.

2.

Аксонный транспорт участвует в трофи-

ческом влиянии нейрона на иннервируемую

клетку, так как часть транспортируемых ве-

ществ выделяется в синаптическую щель и

действует на рецепторы постсинаптическои

мембраны и близлежащих участков мембра-

ны иннервируемой клетки. Эти вещества

участвуют в регуляции обмена веществ, про-

цессов размножения и дифференцировки ин-

нервируемых клеток, формируя их функцио-

нальную специфику. Например, в опытах с

перекрестной иннервацией быстрых и мед-

ленных мышц показано, что свойства мышц

меняются в зависимости от типа иннервиру-

ющего нейрона, его нейротрофического воз-

действия. Передатчики трофических влияний

нейрона до сих пор точно не определены,

важное значение в этом плане придается

полипептидам и нуклеиновым кислотам.

3.

Роль аксонного транспорта особенно

ярко выявляется при повреждении нерва.

Если нервное волокно на каком-либо участке

прервано, его периферический отрезок, ли-

шенный контакта с телом нейрона, подверга-

ется разрушению, которое называется валле-

ровской дегенерацией. В течение 2—3 сут на-

ступает распад нейрофибрилл, митохондрий,

миелина и синаптических окончаний. Надо

отметить, что распаду подвергается участок

волокна, снабжение которого кислородом и

питательными веществами с кровотоком не

прекращается. Считают, что решающим ме-

ханизмом дегенерации является прекраще-

ние аксонного транспорта веществ от тела

клетки до синаптических окончаний.

4.

Аксонный транспорт играет важную

роль и при регенерации нервных волокон.

5.2.6. РАЗВИТИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ

ОТРОСТКОВ НЕЙРОНА

После рождения у человека деления нейро-

нов и нейробластов практически не происхо-

дит, хотя отдельные случаи митоза могут

быть и сохраняется способность нейрона к

размножению, что показано при культивиро-

вании нервной ткани. Созревание нервной

системы в процессе онтогенеза и усложнение

структуры при функциональной нагрузке

осуществляется в результате развития нерв-

ных отростков — увеличения их числа и сте-

пени ветвления. Например, у взрослого чело-

века по сравнению с новорожденным число

точек ветвления дендритов увеличивается в

13 раз, а общая длина дендритов нейронов

коры

—

в 34 раза. Увеличивается также число

коллатералей и терминальных разветвлений

аксона. В результате роста нервных отрост-

ков осуществляется также их регенерация

при повреждении. Конечной целью развития

и регенерации нервных волокон является об-

разование синаптических контактов, новых

или на месте разрушения.

Важным структурным элементом при раз-

витии или регенерации отростка нейрона яв-

ляется образование конуса роста волокна —

утолщение неправильной формы с множест-

вом длинных и тонких отростков толщиной

0,1—0,2 мкм и длиной до 50 мкм, отходящих

в разные стороны. Конус роста является

зоной интенсивного экзо- и эндоцитоза.

Мембранный материал, образованный в теле

нейрона, переносится посредством быстрого

аксонного транспорта в виде пузырьков к ко-

нусу роста и посредством экзоцитоза встра-

ивается в клеточную мембрану, удлиняя ее.

Для передвижения конуса роста необходимы

актиновые филаменты, повреждение которых

прекращает рост. Для стабилизации структу-

ры удлиняющегося волокна важное значение

имеют микротрубочки, разрушение которых

приводит к укорочению растущего волокна.

Белки, необходимые для образования мик-

ротрубочек и микрофиламентов (тубулин,

актин и др.), доставляются посредством мед-

ленного аксонного транспорта.

В механизмах передвижения конуса роста

выделены два фактора, направляющих этот

процесс: «фактор адгезивности клеток» пред-

ставляет собой гликопротеид, который нахо-

дится на плазматической мембране отрост-

ков нейрона и обеспечивает сцепление между

развивающимися отростками, группируя их в

пучки; другим веществом является белок —

«фактор роста нервов», который выделяется в

межклеточную жидкость клеткой-мишенью

для растущего нервного волокна и оказывает

хемотаксическое влияние, направляя движе-

ние конуса роста в сторону клетки-мишени.

При регенерации поврежденных волокон в

периферической нервной системе важную

роль в контроле направления роста играют

шванновские клетки дистального (от зоны

74

травмы) участка волокна. Они образуют

после распада осевого цилиндра трубковид-

ный тяж, в который должно попасть в случае

успешной регенерации одно из ответвлений

конуса роста. Как только конус роста дости-

гает клетки-мишени, он превращается в пре-

синаптическое окончание; при этом процес-

сы экзо- и эндоцитоза обеспечивают выделе-

ние и последующие поглощение медиатора.

5.2.7. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИИ

НЕРВОВ ДЕТЕЙ

Критериями структурно-функциональной

зрелости мякотных и безмякотных нервных

волокон являются увеличение их толщины и

уменьшение проницаемости клеточной мем-

браны, что оказывает существенное влияние

на свойства нервного волокна. Однако глав-

ными критериями степени зрелости мякот-

ных нервных волокон являются их миелини-

зация, интенсивно происходящая к концу

антенатального периода, увеличение расстоя-

ния между перехватами Ранвье. Изменяется

при этом и распределение ионных каналов.

У плода и ребенка первых лет жизни при

неполной миелинизации нервных волокон

распределение натриевых и калиевых кана-

лов в мембране является равномерным;

после завершения миелинизации ионные ка-

налы концентрируются в области перехватов

Ранвье. Это обусловлено перераспределени-

ем в мембране белковых молекул, являющих-

ся основой каналов. В безмякотных волокнах

распределение ионных каналов остается рав-

номерным по всей длине волокна. К моменту

рождения двигательные окончания в мышцах

руки достигают более высокого уровня диф-

ференцировки, чем в мышцах груди или

спины, голени. Филогенетически старые

пути миелинизируются раньше, чем филоге-

нетически новые.

У новорожденного в нервах голени, на-

пример, количество миелинизированных во-

локон составляет около

1

/з. Передние спин-

номозговые корешки у детей достигают со-

стояния, свойственного взрослым, между 2—

5 годами жизни, а задние спинномозговые

корешки — между 5—9 годами. Миелиниза-

ция в целом близка к завершению к 9 годам

жизни ребенка. Число аксонов в нерве с воз-

растом не изменяется, однако в результате

его созревания возбудимость, скорость про-

ведения возбуждения и лабильность увеличи-

ваются.

Возбудимость нервных волокон плода и

новорожденного значительно ниже, чем у

взрослых, но уже с 3-месячного возраста ре-

бенка она начинает повышаться. Величина

хронаксии в несколько раз больше, чем у

взрослых. Потенциал покоя нервных воло-

кон у детей значительно меньше, чем у

взрослых, вследствие большей проницаемос-

ти клеточной мембраны для ионов. В процес-

се созревания нервного волокна проницае-

мость его мембраны уменьшается, улучшает-

ся работа ионных помп, возрастают потенци-

ал покоя и потенциал действия, что свиде-

тельствует о функциональном созревании

нервного волокна. Небольшая величина по-

тенциала действия новорожденного сочетает-

ся с большей его продолжительностью и

часто с отсутствием инверсии. Это объясня-

ется меньшей, чем у взрослых, ионной асим-

метрией. Фазовые изменения возбудимости

во время возбуждения в раннем постнаталь-

ном онтогенезе также имеют свои особен-

ности. В частности, длительность абсолют-

ной рефрактерной фазы равна 5—8 мс, а у

взрослых 1—2 мс.

Проводимость нерва плода и детей низкая.

У новорожденных, например, скорость про-

ведения возбуждения по нервным волокнам

не превышает 50 % от скорости взрослых.

Плохо выражена изолированность проведе-

ния возбуждения. С возрастом скорость про-

ведения возбуждения по нервным волокнам

увеличивается в результате их миелинизации,

увеличения толщины волокна и его потен-

циала действия.

Скорость распространения возбуждения

по нервным волокнам у детей становится

такой же, как у взрослых, к 5—9 годам, что

связано с завершением миелинизации раз-

личных волокон в разные сроки и окончани-

ем увеличения диаметров осевых цилиндров.

Лабильность нервного волокна плода и

детей первых лет жизни низкая, с возрастом

она также увеличивается: число потенциалов

действия, которое способно воспроизвести

волокно в 1 с у новорожденных, например,

составляет 4—10, а у детей 5—9 лет приближа-

ется к норме взрослых

—

300—800 импульсов.

5.3.

СИНАПТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА

В нервной ткани имеются различные формы

межклеточных контактов, среди которых

главное место по функциональной значимос-

ти занимают химические синапсы. Основной

функцией межклеточных контактов является

их системообразующая роль, т.е. функция

интеграции клеток в более сложные системы

(тканевые, органные), что обеспечивается

75

передачей от клетки к клетке различных сиг-

налов.

Синапс (греч. synapsis — соединение) —

специализированная структура, обеспечи-

вающая передачу возбуждающих или тормоз-

ных влияний между двумя возбудимыми

клетками. Через синапс наряду с прямым

влиянием на возбудимость иннервируемой

клетки осуществляется и более медленное

трофическое влияние, приводящее к измене-

нию метаболизма иннервируемой клетки, ее

структуры и функции. Понятие синапс как

тип межклеточного соединения, при котором

осуществляется перенос нервной информа-

ции, ввел в науку Ч.Шеррингтон (1897). По

данным современной нейрофизиологии, в

области синапсов происходят важнейшие

процессы регуляции нейронной активности.

Большое значение имеют синапсы в образо-

вании условных связей, памяти, формирова-

нии пластичности нервных центров. Синап-

сы являются ареной деятельности многих ле-

карств, механизмов заболевания и выздоров-

ления.

5.3.1.

КЛАССИФИКАЦИЯ СИНАПСОВ

И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

А. Классификация. 1. По виду соеди-

няемых клеток синапсы можно разде-

лить на межнейронные, нейроэффекторные

и нейрорецепторные. Межнейронные синапсы

находятся в ЦНС и вегетативных ганглиях.

Нейроэффекторные (нейромышечные и ней-

росекреторные) синапсы соединяют эффе-

рентные нейроны соматической и вегетатив-

ной нервной системы с исполнительными

клетками — поперечнополосатыми и глад-

кими миоцитами, секреторными клетками.

К нейрорецепторным синапсам относят кон-

такты во вторичных рецепторах между рецеп-

торной клеткой и дендритом афферентного

нейрона.

2.

По эффекту синапсы делят на воз-

буждающие, т.е. запускающие генерацию по-

тенциала действия, и тормозные, препятст-

вующие возникновению потенциала дейст-

вия.

3.

По способу передачи сиг-

нала синапсы делят на химические,

электрические и смешанные. Химические си-

напсы являются специфическим межклеточ-

ным контактом для нервной системы. В них

передача влияния на постсинаптическую

клетку осуществляется с помощью химичес-

кого посредника — медиатора. Этот тип си-

напсов преобладает в нервной системе чело-

века и высших позвоночных. В электричес-

ких синапсах потенциалы действия непо-

средственно (электротонически) передаются

на постсинаптическую клетку. Эти синапсы

являются разновидностью щелевых межкле-

точных контактов (высокопроводимые кон-

такты), которые встречаются и в других тка-

нях (например, нексусы в миокарде и глад-

комышечной ткани). Электрические синап-

сы немногочисленны в нервной системе

млекопитающих, особенно в постнатальном

периоде. Обнаружены также смешанные си-

напсы,

в которых наряду с химической пере-

дачей имеются участки с электротоничес-

ким механизмом передачи (например, в рес-

нитчатом ганглии птиц, спинном мозге ля-

гушки).

4.

По природе медиатора хими-

ческие синапсы делят на холинергические

(медиатор — ацетилхолин), адренергические

(норадреналин), дофаминергические (дофа-

мин),

ГАМКергические (у-аминомасляная

кислота), глутаматергические (глутамат), ас-

партатергические (аспартат), пептидергичес-

кие (пептиды), пуринергические (АТФ).

Б.

Структурно-функциональная характе-

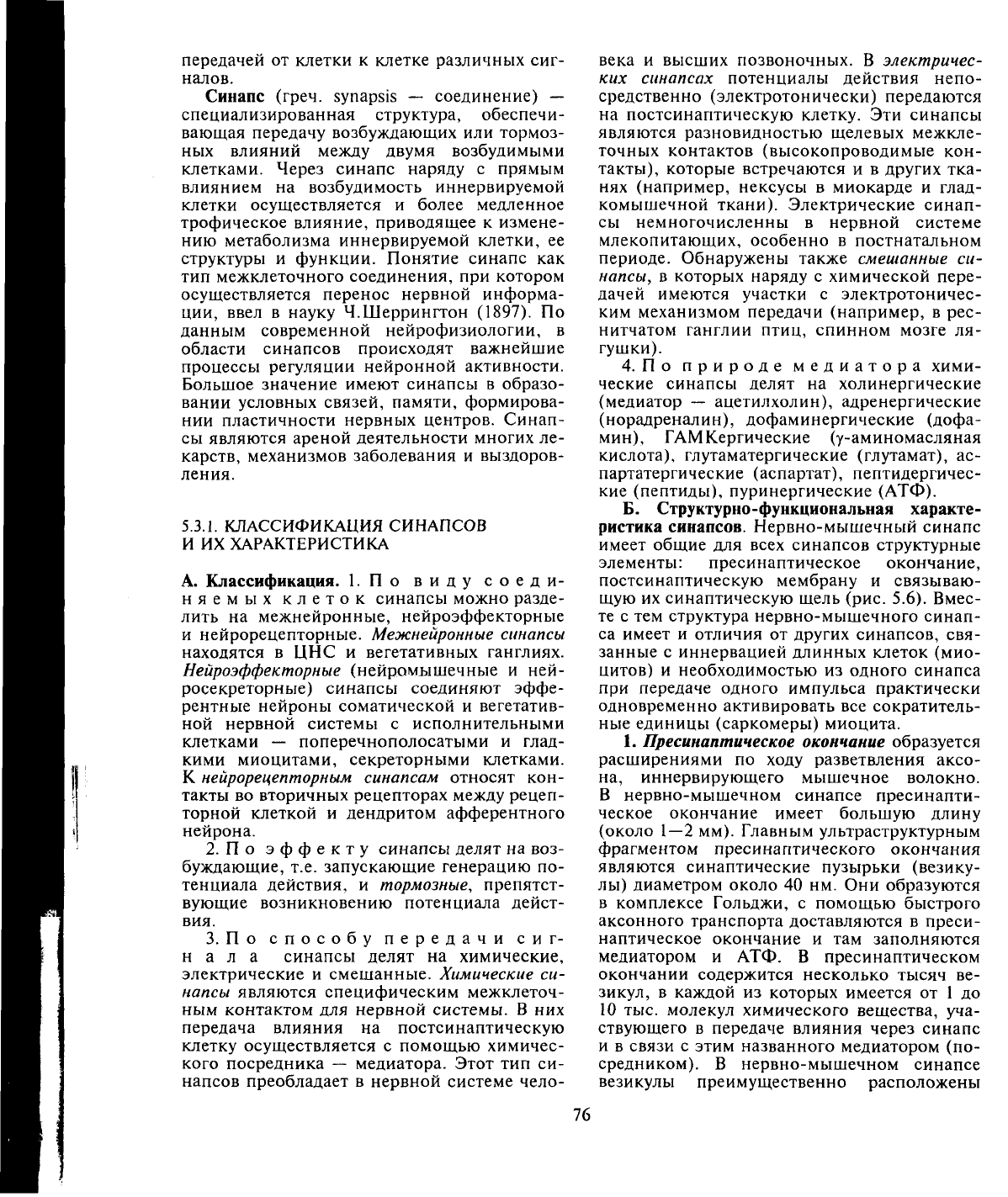

ристика синапсов. Нервно-мышечный синапс

имеет общие для всех синапсов структурные

элементы: пресинаптическое окончание,

постсинаптическую мембрану и связываю-

щую их синаптическую щель (рис. 5.6). Вмес-

те с тем структура нервно-мышечного синап-

са имеет и отличия от других синапсов, свя-

занные с иннервацией длинных клеток (мио-

цитов) и необходимостью из одного синапса

при передаче одного импульса практически

одновременно активировать все сократитель-

ные единицы (саркомеры) миоцита.

1.

Пресинаптическое окончание образуется

расширениями по ходу разветвления аксо-

на, иннервирующего мышечное волокно.

В нервно-мышечном синапсе пресинапти-

ческое окончание имеет большую длину

(около 1—2 мм). Главным ультраструктурным

фрагментом пресинаптического окончания

являются синаптические пузырьки (везику-

лы) диаметром около 40 нм. Они образуются

в комплексе Гольджи, с помощью быстрого

аксонного транспорта доставляются в преси-

наптическое окончание и там заполняются

медиатором и АТФ. В пресинаптическом

окончании содержится несколько тысяч ве-

зикул, в каждой из которых имеется от 1 до

10 тыс. молекул химического вещества, уча-

ствующего в передаче влияния через синапс

и в связи с этим названного медиатором (по-

средником). В нервно-мышечном синапсе

везикулы преимущественно расположены

76

Рис.

5.6. Нервно-мышечный синапс скелетной мышцы.

1

—

ветвь аксона; 2

—

пресинаптическое окончание аксона; 3

—

митохондрия; 4

—

синаптические пузырьки, содержащие

ацетилхолин; 5

—

синаптическая щель; 6

—

молекулы медиатора в синаптической щели; 7

—

постсинаптическая мембра-

на мышечного волокна с рецепторами.

вблизи периодических утолщений пресинап-

тической мембраны, называемых активными

зонами. В неактивном синапсе везикулы с

помощью белка синапсина связаны с белка-

ми цитоскелета, что обеспечивает их иммо-

билизацию и резервирование. Важными

структурами пресинаптического окончания

являются митохондрии, осуществляющие

энергетическое обеспечение процесса синап-

тической передачи, цистерны гладкой эндо-

плазматической сети, содержащие депониро-

ванный Са

2+

, а также микротрубочки и мик-

рофиламенты, участвующие во внутрикле-

точном передвижении везикул. Часть мем-

браны пресинаптического окончания, огра-

ничивающая синаптическую щель, называет-

ся пресинаптической мембраной. Через нее

осуществляется выделение (экзоцитоз) меди-

атора в синаптическую щель.

2.

Синаптическая щель в нервно-мышеч-

ном синапсе имеет ширину в среднем 50 нм.

Она содержит межклеточную жидкость и му-

кополисахаридное плотное вещество в виде

полосок, мостиков, которое обеспечивает

связь между пре- и постсинаптической мем-

бранами и может содержать ферменты. Это

вещество хорошо выражено в щели нервно-

мышечного синапса, где оно формирует ба-

зальную мембрану и содержит фермент аце-

тилхолинэстеразу.

3.

Постсинаптическая мембрана — утол-

щенная часть клеточной мембраны иннерви-

руемой клетки, содержащая белковые рецеп-

торы, имеющие ионные каналы и способные

связать молекулы медиатора. Ее особеннос-

тью в нервно-мышечном синапсе является

наличие множества мелких складок, которые

образуют слепые карманы, открывающиеся в

синаптическую щель. Благодаря им резко

увеличиваются площадь постсинаптической

мембраны и количество ее рецепторов, кото-

рое в одном синапсе достигает 10—20 млн.

Постсинаптическую мембрану нервно-мы-

шечного синапса называют также конце-

вой пластинкой.

5.3.2. МЕХАНИЗМ СИНАПТИЧЕСКОЙ

ПЕРЕДАЧИ И ЕЕ РЕГУЛЯЦИЯ

Передача в синапсе имеет два главных этапа.

1.

Преобразование электрического сигнала

в химический (электросекреторное сопряже-

ние).

Потенциал действия (ПД), поступив-

ший в пресинаптическое окончание, вызы-

вает деполяризацию его мембраны, откры-

вающую потенциалзависимые Са-каналы.

Ионы кальция входят, согласно концентра-

ционному и электрическому градиентам,

внутрь клетки, что ведет к увеличению его

содержания в цитозоле в 10—100 раз. Ионы

кальция активируют фосфорилирование си-

наптосина, что ослабляет связь везикулы с

цитоскелетом, и везикула перемещается

вдоль микротрубочек на позицию у актив-

ной зоны. При контакте везикулы с преси-

наптической мембраной происходит фер-

ментативное «плавление» ее стенки, а также

77

активация белка синаптопорина, формирую-

щего канал, через который медиатор выхо-

дит в синаптическую щель посредством пер-

вично-активного транспорта — экзоцитоза.

В нервно-мышечном синапсе медиатором

является ацетилхолин, который образуется в

пресинаптическом окончании из ацетилко-

энзима А и холина под действием фермента

холинацетилтрансферазы. Впервые экспери-

ментальное доказательство химического ме-

ханизма передачи возбуждения в нервно-

мышечном синапсе получил А.Ф.Самойлов

(1924).

Он показал, что скорость передачи

возбуждения с нерва на мышцу в отличие от

проведения возбуждения по нерву зависит

от температуры в такой же степени, как и

скорость химических реакций. Английский

физиолог Г.Дейл (1934) установил, что ме-

диатором нервно-мышечного синапса явля-

ется ацетилхолин.

Выделение молекул медиатора из преси-

наптического окончания пропорционально

количеству поступившего туда Са в степени

п=4.

Следовательно, химическое звено пре-

синаптического окончания работает как уси-

литель. Один из возможных механизмов уси-

ления связан с тем, что поступивший в пре-

синаптическое окончание Са

2+

активирует

рианодиновые рецепторы в цистернах эндо-

плазматической сети, имеющие в своем со-

ставе Са-каналы, что приводит к дополни-

тельному выделению Са в цитозоль из цис-

терн. Выделение ацетилхолина в синаптичес-

кую щель осуществляется квантами, каждый

из которых в нервно-мышечном синапсе со-

держит от нескольких тысяч до 10 тыс. моле-

кул. На один ПД из пресинаптического

окончания нервно-мышечного синапса выде-

ляется 200—300 квантов медиатора. В про-

межутках между ПД из пресинаптического

окончания происходит спонтанное выделе-

ние 1—2 квантов медиатора в синаптическую

щель в течение 1 с.

Молекулы медиатора, поступившие в си-

наптическую щель, диффундируют к пост-

синаптической мембране и вступают во вза-

имодействие с ее рецепторами. В нервно-

мышечном синапсе ацетилхолин действует

на Н-холинорецепторы, которые способны

активизироваться и под влиянием никотина,

вследствие чего они и получили свое назва-

ние.

Н-холинорецептор состоит из субъеди-

ниц (а)

2

, р, у, 5 и имеет в своем составе

Na/K-канал. Скорость диффузии молекул

медиатора позволяет им пройти расстояние

синаптической щели в течение 0,1—0,2 мс.

Длительность действия медиатора на рецеп-

торы постсинаптической мембраны, опре-

деленная по продолжительности открытия

в ней ионных каналов, равна около 1 мс.

Это значительно меньше периода полурас-

пада медиатора и свидетельствует о его уда-

лении из синаптической щели. Оно осу-

ществляется путем диффузии ацетилхолина

из щели в окружающую жидкость и разру-

шения его под действием ацетилхолинэсте-

разы.

Этот фермент выделяется миоцитом и

прикрепляется к мукополисахаридному ве-

ществу в синаптической щели. Одна молеку-

ла ацетилхолинэстеразы может гидролизо-

вать до ацетата и холина 10 молекул ацетил-

холина в 1 мс, что обеспечивает его разруше-

ние в синаптической щели в течение не-

скольких десятых долей миллисекунды. При

этом большая часть (около 60 %) холина за-

хватывается обратно пресинаптическим

окончанием.

2.

Преобразование химического сигнала об-

ратно в электрический. Этот этап осущест-

вляется в постсинаптической мембране. Дей-

ствие молекул медиатора на ее рецепторы

ведет к открытию ионных каналов и переме-

щению ионов, имеющих высокий электрохи-

мический градиент на протяжении канала.

Присоединение двух молекул ацетилхолина к

а-субъединицам Н-холинорецептора откры-

вает канал. Открытое состояние сохраняется

1 мс, в течение которой через него проходит

около 500 000 ионов. Канал на внутреннем

суженном конце имеет диаметр 0,65 нм, хо-

рошо проницаем для Na

+

и К

+

, плохо прони-

цаем для Са

2+

. Поскольку канал имеет сла-

бую избирательность в отношении Na

+

и К

+

,

то ионные токи через канал зависят главным

образом от электродвижущей силы (ЭДС)

этих ионов.

ЭДС иона равна разности между мембран-

ным потенциалом покоя и равновесным по-

тенциалом данного иона (ЭДС = МПП —

Еиона)- Отрицательная величина ЭДС характе-

ризует движение иона в клетку, положитель-

ная — из клетки.

В связи с этим входящий в клетку ток на-

трия (ЭДС = —140 мВ) резко преобладает над

выходящим из клетки током калия (ЭДС =

14 мВ). Иными словами, ион Na

+

движется в

клетку согласно концентрационному и

электрическому градиенту (клетка внутри

имеет положительный заряд), а ион К

+

выхо-

дит из клетки только согласно концентраци-

онному градиенту, причем вопреки электри-

ческому (снаружи клетка имеет положитель-

ный заряд). Поэтому суммарный ток ионов

Na

+

в клетку превосходит ток К

+

из клетки,

что и приводит к деполяризации постсинап-

78

5

А

10

Юме

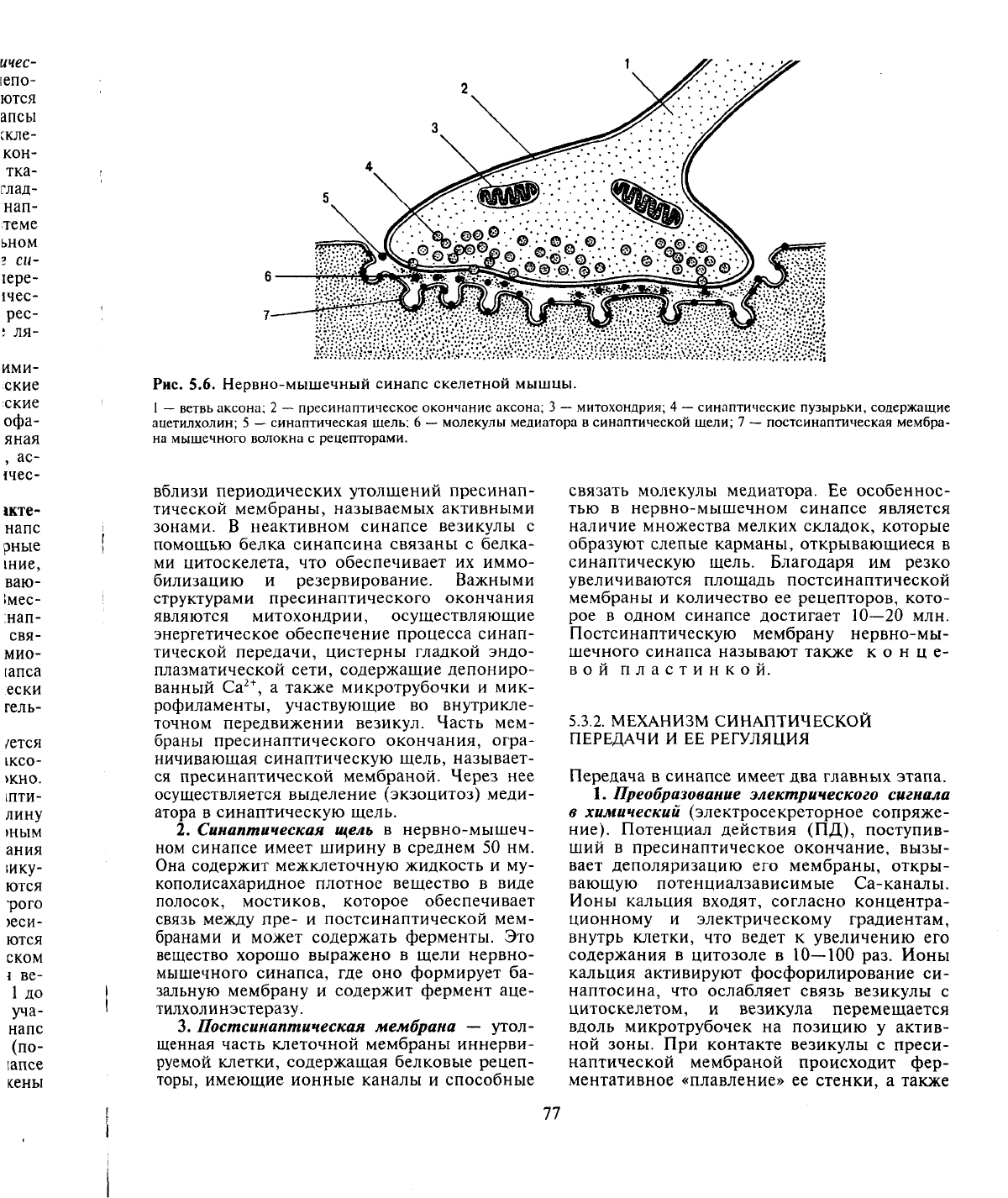

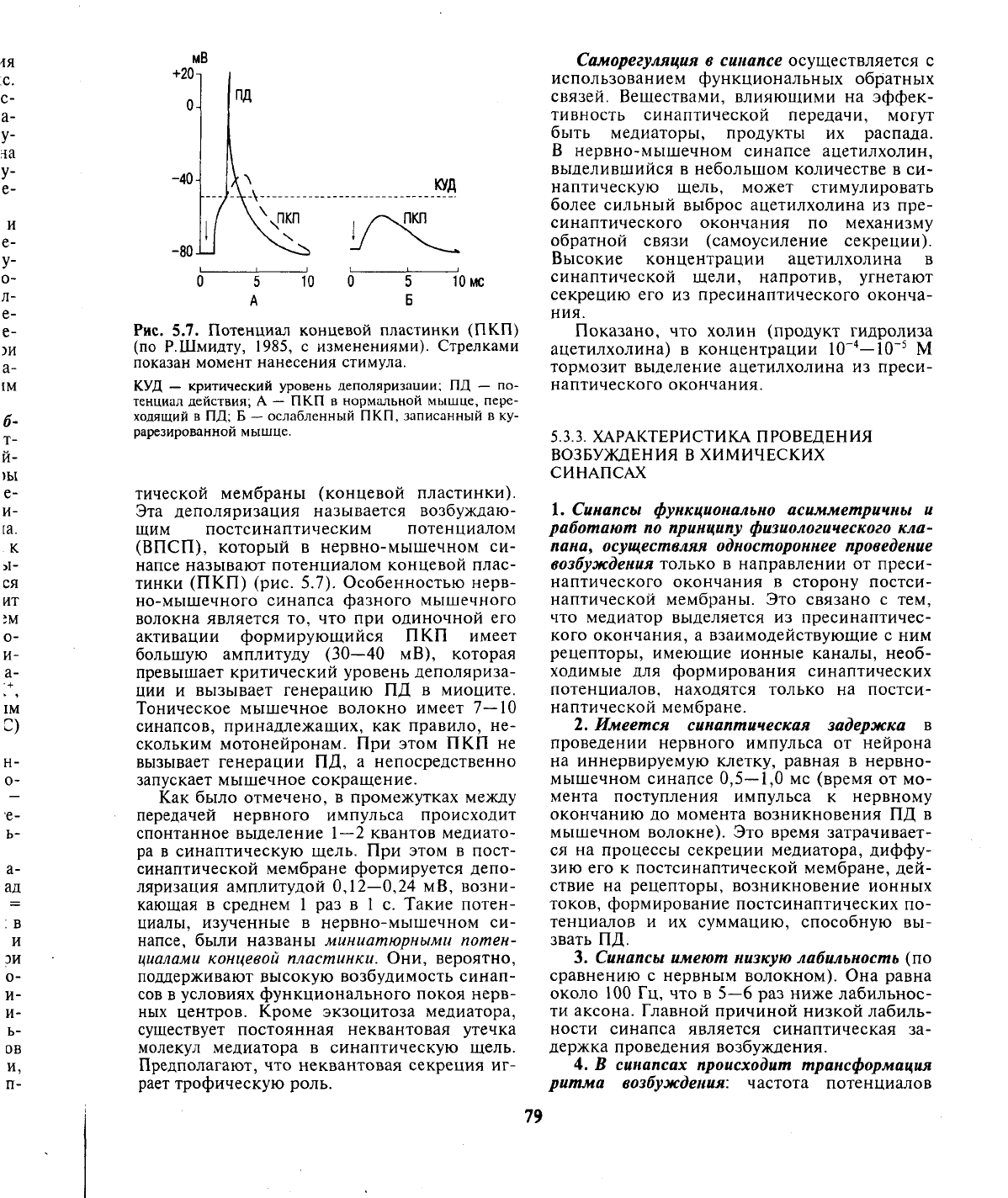

Рис. 5.7. Потенциал концевой лластинки (ПКП)

(по Р.Шмидту, 1985, с изменениями). Стрелками

показан момент нанесения стимула.

КУД

—

критический уровень деполяризации; ПД — по-

тенциал действия; А

—

ПКП в нормальной мышце, пере-

ходящий в ПД; Б

—

ослабленный ПКП, записанный в ку-

рарезированной мышце.

тической мембраны (концевой пластинки).

Эта деполяризация называется возбуждаю-

щим постсинаптическим потенциалом

(ВПСП), который в нервно-мышечном си-

напсе называют потенциалом концевой плас-

тинки (ПКП) (рис. 5.7). Особенностью нерв-

но-мышечного синапса фазного мышечного

волокна является то, что при одиночной его

активации формирующийся ПКП имеет

большую амплитуду (30—40 мВ), которая

превышает критический уровень деполяриза-

ции и вызывает генерацию ПД в миоците.

Тоническое мышечное волокно имеет 7—10

синапсов, принадлежащих, как правило, не-

скольким мотонейронам. При этом ПКП не

вызывает генерации ПД, а непосредственно

запускает мышечное сокращение.

Как было отмечено, в промежутках между

передачей нервного импульса происходит

спонтанное выделение 1—2 квантов медиато-

ра в синаптическую щель. При этом в пост-

синаптической мембране формируется депо-

ляризация амплитудой 0,12—0,24 мВ, возни-

кающая в среднем 1 раз в 1 с. Такие потен-

циалы, изученные в нервно-мышечном си-

напсе, были названы миниатюрными потен-

циалами концевой пластинки. Они, вероятно,

поддерживают высокую возбудимость синап-

сов в условиях функционального покоя нерв-

ных центров. Кроме экзоцитоза медиатора,

существует постоянная неквантовая утечка

молекул медиатора в синаптическую щель.

Предполагают, что неквантовая секреция иг-

рает трофическую роль.

Саморегуляция в синапсе осуществляется с

использованием функциональных обратных

связей. Веществами, влияющими на эффек-

тивность синаптической передачи, могут

быть медиаторы, продукты их распада.

В нервно-мышечном синапсе ацетилхолин,

выделившийся в небольшом количестве в си-

наптическую щель, может стимулировать

более сильный выброс ацетилхолина из пре-

синаптического окончания по механизму

обратной связи (самоусиление секреции).

Высокие концентрации ацетилхолина в

синаптической щели, напротив, угнетают

секрецию его из пресинаптического оконча-

ния.

Показано, что холин (продукт гидролиза

ацетилхолина) в концентрации Ю

-4

—10~

5

М

тормозит выделение ацетилхолина из преси-

наптического окончания.

5.3.3.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОВЕДЕНИЯ

ВОЗБУЖДЕНИЯ

В

ХИМИЧЕСКИХ

СИНАПСАХ

1.

Синапсы функционально асимметричны и

работают по принципу

физиологического

кла-

пана, осуществляя одностороннее проведение

возбуждения только в направлении от преси-

наптического окончания в сторону постси-

наптической мембраны. Это связано с тем,

что медиатор выделяется из пресинаптичес-

кого окончания, а взаимодействующие с ним

рецепторы, имеющие ионные каналы, необ-

ходимые для формирования синаптических

потенциалов, находятся только на постси-

наптической мембране.

2.

Имеется синоптическая задержка в

проведении нервного импульса от нейрона

на иннервируемую клетку, равная в нервно-

мышечном синапсе

0,5—1,0

мс (время от мо-

мента поступления импульса к нервному

окончанию до момента возникновения ПД в

мышечном волокне). Это время затрачивает-

ся на процессы секреции медиатора, диффу-

зию его к постсинаптической мембране, дей-

ствие на рецепторы, возникновение ионных

токов, формирование постсинаптических по-

тенциалов и их суммацию, способную вы-

звать ПД.

3.

Синапсы

имеют низкую

лабильность

(по

сравнению с нервным волокном). Она равна

около 100 Гц, что в 5—6 раз ниже лабильнос-

ти аксона. Главной причиной низкой лабиль-

ности синапса является синаптическая за-

держка проведения возбуждения.

4.

В синапсах происходит трансформация

ритма возбуждения: частота потенциалов

79

действия, поступающих в синапс, обычно не

совпадает с частотой ПД, генерируемых ней-

роном, имеющим данный синаптический

вход. Однако в нервно-мышечном синапсе

быстрого мышечного волокна трансформа-

ция ритма не выражена: один импульс нерв-

ного волокна вызывает один ПД в мышечном

волокне.

5. Проводимость химических синапсов

сильно изменяется под влиянием биологи-

чески активных веществ, лекарств и ядов.

Например, в нервно-мышечном синапсе ток-

син возбудителя ботулизма подавляет синтез

ацетилхолина в пресинаптическом оконча-

нии, угнетая обратное поглощение холина из

синаптической щели. Кураре и курареподоб-

ные вещества (диплацин, тубокурарин и др.)

обратимо связываются с Н-холинорецептора-

ми постсинаптической мембраны, блокируя

действие на нее ацетилхолина. Необратимо

связывает холинорецепторы и полностью

блокирует передачу возбуждения через си-

напс полипептид из яда змей а-бунгароток-

син. Ряд веществ (прозерин, фосфороргани-

ческие отравляющие вещества и инсектици-

ды) подавляют активность ацетилхолинэсте-

разы, разрушающей ацетилхолин в синапти-

ческой щели. При небольшой ее инактива-

ции происходят умеренное накопление аце-

тилхолина и облегчение синаптической пере-

дачи (например, действие лечебных доз про-

зерина). При большой инактивации ацетил-

холинэстеразы и значительном накоплении

ацетилхолина синаптическая передача бло-

кируется — развивается синаптическая деп-

рессия.

6. Синоптическое облегчение и депрессия.

Эти изменения синаптической передачи воз-

буждения более детально изучены в нервно-

мышечных синапсах, хотя имеют место и в

синапсах ЦНС. Передача ПД через синапс,

как было рассмотрено выше, сопровождается

повышением концентрации Са

2+

в пресинап-

тическом окончании, которая снижается до

межимпульсного уровня в течение несколь-

ких десятков миллисекунд. Если следующий

ПД попадает в этот следовый период, то вы-

брос медиатора в синаптическую щель увели-

чивается и формируется более высокоампли-

тудный ВПСП (в нервно-мышечном синап-

се — ПКП), что приводит к повышению эф-

фективности синаптической передачи — си-

ноптическому облегчению).

Активация пресинаптического окончания

может осуществляться ретроградными по-

средниками (окисью азота, арахидоновой

кислотой, нейропептидами), которые выде-

ляются постсинаптической клеткой. При

I

передаче серии ПД через синапс концентра-

ция Са

2+

оказывается повышенной и вблизи

постсинаптической мембраны. Активация

при этом Са

2+

-зависимых ферментов (киназ,

фосфатаз, протеаз) приводит к активации

рецепторных белков и расщеплению белков,

блокирующих рецепторы (например, белка

фодрина, маскирующего глутаматные ре-

цепторы). Облегчение синаптической пе-

редачи может быть связано также с увеличе-

нием синтеза рецепторов и, следовательно,

их количества на постсинаптической мем-

бране. Синаптическое облегчение является

причиной оптимума частоты раздражения,

открытого Н.Е.Введенским (1885) на нерв-

но-мышечном препарате. В ЦНС синапти-

ческое облегчение обозначается как фено-

мен длительной потенциации. Он имеет

важное значение в образовании условных

рефлексов, формировании памяти и обу-

чения.

При более высоких частотах передачи им-

пульсов через синапс (например, для нервно-

мышечного синапса более 100 Гц) снижается

эффективность синаптической передачи, что

получило название «синаптическая депрессия»

(пессимум Н.Е.Введенского) — блок прове-

дения возбуждения в результате стойкой де-

поляризации постсинаптической мембраны

мышечного волокна, поскольку механизмы

инактивации ацетилхолина не успевают сра-

батывать (пессимальное торможение). Си-

наптическая депрессия может развиться и

при редкой, но длительной активации синап-

са. Ее механизм на пресинаптическом уровне

связывают с истощением запаса медиатора в

пресинаптическом окончании, которого по

расчетам хватает на 10 000 синаптических

передач и который может иссякнуть в тече-

ние нескольких минут. Другие механизмы

депрессии связаны с накоплением высокой

концентрации медиатора в синаптической

щели вследствие того, что выброс медиатора

в щель превышает возможности систем его

разрушения и удаления. Высокий же уровень

медиатора оказывает тормозящее влияние на

секрецию его из пресинаптического оконча-

ния. Происходит также уменьшение чувстви-

тельности (десенситизация) рецепторов пост-

синаптической мембраны к медиатору. Меха-

низм десенситизации может быть связан с

фосфорилированием рецепторов постсинап-

тической мембраны, что в несколько раз

снижает их сродство к медиатору. Другим ме-

ханизмом десенситизации является эндоци-

тоз комплекса медиатор+рецептор внутрь

клетки. Поглощенные рецепторы могут опять

встраиваться в мембрану (при ослаблении