Смирнов В.М. Физиология человека: Учебник

Подождите немного. Документ загружается.

1

мин

в

Юс

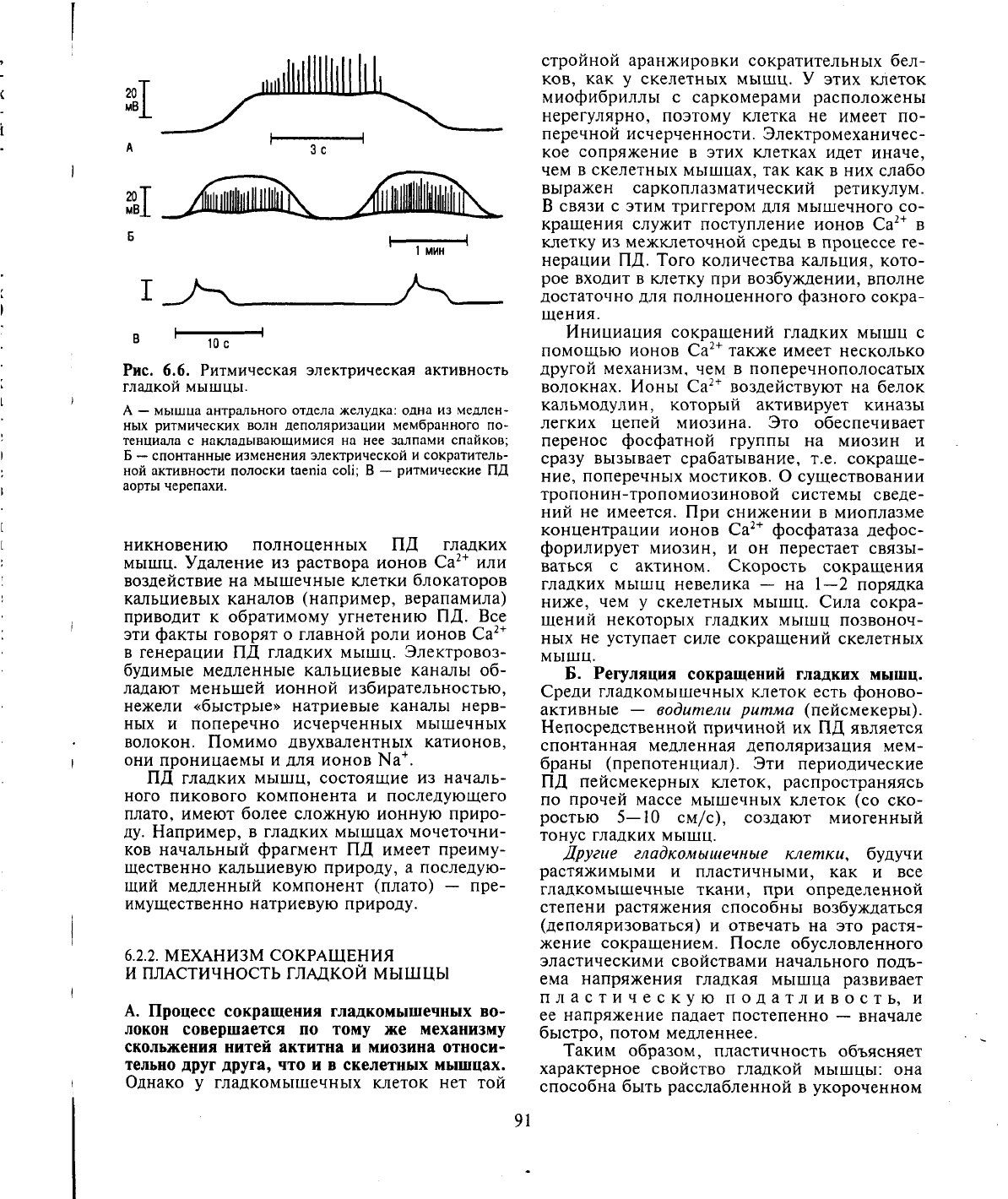

Рис. 6.6. Ритмическая электрическая активность

гладкой мышцы.

А

—

мышца антрального отдела желудка: одна из медлен-

ных ритмических волн деполяризации мембранного по-

тенциала с накладывающимися на нее залпами спайков;

Б

—

спонтанные изменения электрической и сократитель-

ной активности полоски taenia coli; В

—

ритмические ПД

аорты черепахи.

никновению полноценных ПД гладких

мышц. Удаление из раствора ионов Са

2+

или

воздействие на мышечные клетки блокаторов

кальциевых каналов (например, верапамила)

приводит к обратимому угнетению ПД. Все

эти факты говорят о главной роли ионов Са

2+

в генерации ПД гладких мышц. Электровоз-

будимые медленные кальциевые каналы об-

ладают меньшей ионной избирательностью,

нежели «быстрые» натриевые каналы нерв-

ных и поперечно исчерченных мышечных

волокон. Помимо двухвалентных катионов,

они проницаемы и для ионов Na

+

.

ПД гладких мышц, состоящие из началь-

ного пикового компонента и последующего

плато, имеют более сложную ионную приро-

ду. Например, в гладких мышцах мочеточни-

ков начальный фрагмент ПД имеет преиму-

щественно кальциевую природу, а последую-

щий медленный компонент (плато) — пре-

имущественно натриевую природу.

6.2.2. МЕХАНИЗМ СОКРАЩЕНИЯ

И ПЛАСТИЧНОСТЬ ГЛАДКОЙ МЫШЦЫ

А. Процесс сокращения гладкомышечных во-

локон совершается по тому же механизму

скольжения нитей актитна и миозина относи-

тельно друг друга, что и в скелетных мышцах.

Однако у гладкомышечных клеток нет той

стройной аранжировки сократительных бел-

ков,

как у скелетных мышц. У этих клеток

миофибриллы с саркомерами расположены

нерегулярно, поэтому клетка не имеет по-

перечной исчерченности. Электромеханичес-

кое сопряжение в этих клетках идет иначе,

чем в скелетных мышцах, так как в них слабо

выражен саркоплазматический ретикулум.

В связи с этим триггером для мышечного со-

кращения служит поступление ионов Са

2+

в

клетку из межклеточной среды в процессе ге-

нерации ПД. Того количества кальция, кото-

рое входит в клетку при возбуждении, вполне

достаточно для полноценного фазного сокра-

щения.

Инициация сокращений гладких мышц с

помощью ионов Са

2+

также имеет несколько

другой механизм, чем в поперечнополосатых

волокнах. Ионы Са

2+

воздействуют на белок

кальмодулин, который активирует киназы

легких цепей миозина. Это обеспечивает

перенос фосфатной группы на миозин и

сразу вызывает срабатывание, т.е. сокраще-

ние,

поперечных мостиков. О существовании

тропонин-тропомиозиновой системы сведе-

ний не имеется. При снижении в миоплазме

концентрации ионов Са

2+

фосфатаза дефос-

форилирует миозин, и он перестает связы-

ваться с актином. Скорость сокращения

гладких мышц невелика — на 1—2 порядка

ниже, чем у скелетных мышц. Сила сокра-

щений некоторых гладких мышц позвоноч-

ных не уступает силе сокращений скелетных

мышц.

Б.

Регуляция сокращений гладких мышц.

Среди гладкомышечных клеток есть фоново-

активные — водители ритма (пейсмекеры).

Непосредственной причиной их ПД является

спонтанная медленная деполяризация мем-

браны (препотенциал). Эти периодические

ПД пейсмекерных клеток, распространяясь

по прочей массе мышечных клеток (со ско-

ростью 5—10 см/с), создают миогенный

тонус гладких мышц.

Другие гладкомышечные клетки, будучи

растяжимыми и пластичными, как и все

гладкомышечные ткани, при определенной

степени растяжения способны возбуждаться

(деполяризоваться) и отвечать на это растя-

жение сокращением. После обусловленного

эластическими свойствами начального подъ-

ема напряжения гладкая мышца развивает

пластическую податливость, и

ее напряжение падает постепенно — вначале

быстро, потом медленнее.

Таким образом, пластичность объясняет

характерное свойство гладкой мышцы: она

способна быть расслабленной в укороченном

91

и в растянутом состояниях. Благодаря плас-

тичности гладкой мускулатуры стенок моче-

вого пузыря давление внутри него относи-

тельно мало изменяется при значительной

градации наполнения, и лишь при более зна-

чительном депонировании мочи давление, а

следовательно, и растяжение стенок резко

возрастает и происходит сокращение мышц

детрузора — эвакуация мочи даже в тех слу-

чаях, когда его нервная регуляция нарушена.

Этот феномен лежит в основе периферичес-

кой саморегуляции тонуса гладких мышц не-

которых кровеносных сосудов, лимфангио-

нов,

мочевого пузыря и других органов.

Третий вид гладкомышечных клеток (цили-

арное тело, радужка глаза, артерии и семен-

ные протоки) имеет более мощную (плотную)

иннервацию и слабое развитие межклеточных

контактов. Тонус этих мыши и его колебания

имеют в основном нейрогенную природу.

Гладкие мышцы иннервируются вегетативны-

ми нервами, многие имеют парасимпатичес-

кие и симпатические входы. Нервные влия-

ния регулируют активность висцеральных

гладкомышечных образований.

Функции висцеральных глад-

ких мышц управляются также нейрона-

ми интрамуральных нервных сплетений, не

только перерабатывающих центробежную

импульсацию, но и формирующих собствен-

ные автономные команды. При наличии чув-

ствительных, вставочных и моторных нейро-

нов в интрамуральных узлах осуществляется

рефлекторная деятельность. Так, мускулатура

кишечного тракта функционирует под влия-

нием импульсов из ауэрбахова и мейснерова

сплетений, заложенных в кишечной стенке.

Эта особенность делает возможной автомати-

зированную, четко организованную мотор-

ную функцию кишечника.

Эффектором вегетативных входов чаще

является пучок неисчерченных мышечных

клеток, а не отдельная мышечная клетка.

Плотность иннервации различна в разных

гладких мышцах и даже в соседних участках

одной и той же мышцы.

6.3.

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИИ МЫШЦ

ДЕТЕЙ

6.3.1.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА

А. Развитие мышц в антенатальном периоде.

Характеризуется тем, что в возрасте 5—10 нед

образуются миотрубки. Мембраны соседних

миотрубок соприкасаются между собой, об-

разуя щелевые контакты (нексусы). В резуль-

тате потенциал действия, возникающий в

одной из миотрубок, может распространять-

ся по всей мышце. С 20-й недели миотрубки

превращаются в мышечные волокна.

В постнатальных периодах рост мышечной

массы идет неравномерно. Масса мышц но-

ворожденного составляет 23 % от массы тела

(у взрослого человека — до 40 %). Рост мы-

шечной массы происходит в основном за

счет увеличения продольных и поперечных

размеров мышечного волокна (90 %), тогда

как общее число их увеличивается незначи-

тельно (10 %). Рост мионов в длину осущест-

вляется благодаря точкам роста на концах

волокон, примыкающих к сухожилиям.

К миофибриллам на концах пристраиваются

новые саркомеры (длина самих саркомеров

не изменяется). Рост миона в толщину про-

исходит за счет увеличения количества мио-

фибрилл в нем. В результате мышечная масса

сначала постепенно нарастает (до 15 лет еже-

годно на 0,7—0,8 %), а затем очень быстро

—

от 15 до 17 лет

—

на 5—6 % в год и у юношей

17—18 лет мышечная масса составляет 40 %

от массы тела, как у взрослых. Развитие

мышц, ее сосудистой системы и иннервации

продолжается до 25—30 лет.

Б.

Иннервация мышц. Формирование мы-

шечного рецепторного аппарата начинается с

10—12 нед внутриутробной жизни, а к мо-

менту рождения эти образования достигают

полного развития. Двигательные нервные

окончания в мышцах появляются на 13—14-й

неделе внутриутробного развития. У ново-

рожденного афферентная иннервация, имею-

щая достаточно высокую степень зрелости, в

первые годы жизни продолжает развиваться

усиленно и к 7—8 годам по морфологичес-

кой организации достигает уровня взрослых.

С возрастом число мышечных веретен увели-

чивается особенно значительно в тех участ-

ках мышцы, которые испытывают наиболь-

шее растяжение, — в проксимальной трети

мышцы. Развитие эфферентной иннервации

значительно отстает от чувствительной, и

только к

11 — 13

годам она начинает прибли-

жаться к таковой взрослого человека. В це-

лом расширение двигательной бляшки, ус-

ложнение ее структуры продолжаются до

18-20 лет.

В.

Функции мышц. У новорожденных

детей главной функцией скелетной мускула-

туры является участие в процессах терморе-

гуляции. Поэтому стимулом двигательной

активности скелетных мышц в этот период

служит изменение температуры окружающей

среды. Для детей этого периода характерна

92

постоянная активность скелетной мускулату-

ры.

Даже во время сна мышцы находятся в

состоянии выраженного тонуса. Постоянная

активность скелетных мышц является сти-

мулом бурного роста мышечной массы и ске-

лета, правильного формирования суставов.

В процессе увеличения двигательной актив-

ности грудного ребенка терморегуляторная

функция скелетной мускулатуры уменьшает-

ся и возрастает локомоторная функция.

К 5 годам происходит более интенсивное

развитие разгибателей и увеличивается их

тонус, что соответствует перераспределению

мышечного тонуса, свойственного взрослому

организму.

Г.

Сила мышечного сокращения с возрас-

том увеличивается вследствие нарастания об-

щего поперечного сечения миофибрилл за

счет роста мионов в толщину в результате

увеличения числа миофибрилл и частично

(на 10 %) — за счет появления новых мышеч-

ных волокон. Различия между показателями

мышечной силы у мальчиков и девочек ста-

новятся по мере роста и развития более вы-

раженными. В младшем школьном возрасте

(7—8 лет) мальчики и девочки имеют одина-

ковую силу большинства мышечных групп,

после чего процесс нарастания идет неравно-

мерно. У девочек к 10—12 годам мышечная

сила возрастает настолько интенсивно, что

они становятся относительно и абсолютно

сильнее мальчиков. В дальнейшем отмечает-

ся преимущественное развитие силы мышц у

мальчиков. Особенно интенсивно идет уве-

личение мышечной силы у мальчиков в

конце периода полового созревания, однако

юноши в 18 лет лишь приближаются к ниж-

ней границе показателей взрослых.

6.3.2. ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ МЫШЦ

Возбудимость мышц плода крайне

низка, что обнаруживается при прямом раз-

дражении. У детей также отмечается пони-

женная возбудимость нервно-мышечной сис-

темы — большая пороговая сила и длитель-

ная хронаксия. Хронаксия новорожденных в

1,5—10

раз превышает хронаксию мышц

взрослых. Развитие возбудимости в онтогене-

зе непосредственно зависит от становления

физико-химических свойств мембран, вели-

чины и избирательности их проницаемости

для ионов К

+

, Na

+

, СГ, т.е. формирования

специализированных ионных каналов и ион-

ных насосов.

Первым условием возбудимости клеток

является наличие потенциала покоя, кото-

рый составляет для мионов новорожденных

20-40 мВ (у взрослых - 70-80 мВ). У ново-

рожденных отмечается низкий уровень со-

держания ионов К

+

в клетке и большее, чем у

взрослых, содержание ионов Na

+

, поэтому

потенциал покоя и потенциал действия зна-

чительно меньше, чем у взрослых, более рас-

тянут во времени, что определяет большую

длительность абсолютной и относительной

рефрактерных фаз. В процессе роста (в ре-

зультате уменьшения проницаемости и улуч-

шения работы ионных помп) потенциал

покоя и соответственно потенциал действия

возрастают.

Лабильность. Скелетные мышцы

во внутриутробном периоде характеризуются

чрезвычайно низкой лабильностью: они

способны воспроизводить лишь 3—4 сок-

ращения в секунду. В раннем детском воз-

расте скелетные мышцы также характери-

зуются признаками низкой лабильности.

Низкая лабильность объясняется длитель-

ностью абсолютной и относительной реф-

рактерных фаз, длительностью одиночного

мышечного сокращения. С возрастом ла-

бильность мышц увеличивается, что ведет,

естественно, и к увеличению быстроты дви-

жений.

Проводимость. Скорость проведе-

ния возбуждения мышечных волокон плода и

новорожденных детей низкая, с возрастом

она постепенно увеличивается. Причинами

увеличения скорости проведения возбужде-

ния являются увеличение толщины мышеч-

ного волокна и увеличение его потенциала

действия, что увеличивает скорость возник-

новения возбуждения в соседнем участке во-

локна.

Сократимость. Особенностью

мышц плода и новорожденных является за-

медленность одиночных сокращений — как

фазы сокращения, так и фазы расслабления,

поэтому кривая одиночного мышечного со-

кращения у новорожденных резко растянута

во времени по сравнению с кривой взросло-

го.

Тетанус новорожденного имеет пологое

начало и постепенное расслабление, напо-

миная тетанус утомленной мышцы. Счита-

ют, что это связано с более быстрым накоп-

лением метаболитов в мышцах новорожден-

ного.

Кроме того, у новорожденного, как прави-

ло,

отсутствуют различия скорости сокраще-

ния будущих быстрых и медленных мышц,

хотя сами мышцы уже различаются по цвету

(белые и красные) и по гистохимическим

признакам. По скорости сокращения мышцы

новорожденных совмещают признаки тони-

93

ческих и фазных мышц. В первые дни пост-

натальной жизни начинается дифференци-

ровка этих мультифункциональных структур

на медленные и быстрые мышцы, свойствен-

ные взрослому.

Для раннего детского возраста характер-

ным является отсутствие пессимального тор-

можения мышц. Мышцы независимо от час-

тоты и интенсивности раздражителя отвеча-

ют тоническим типом сокращения, которое

длится столько, сколько продолжается раз-

дражение, без признаков перехода в состоя-

ние пессимума. Отсутствие выраженного

пессимума связывают с недостаточным

структурным оформлением мионевральных

синапсов.

Эластичность мышц детей раннего

возраста значительно больше, чем у взрос-

лых, с возрастом она уменьшается. Упругость

и прочность мышц, напротив, с возрастом

увеличиваются.

6.4. ИЗМЕНЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ

В ПРОЦЕССЕ СТАРЕНИЯ

С увеличением возраста в мышечных клетках

уменьшается содержание калия и растет кон-

центрация натрия и хлора в связи со сни-

жением активности ионных насосов. Ухуд-

шается способность саркоплазматического

ретикулума к связыванию и освобождению

кальция.

Число рецепторов гладкомышечных кле-

ток ко многим гормонам и медиаторам пада-

ет. Но при этом сродство, а следовательно,

чувствительность ряда рецепторов к гормо-

нам повышается.

Волокна поперечнополосатых мышц ис-

тончаются и уменьшаются в объеме, в них

снижается число пучков миофибрилл, менее

четко выявляется поперечная исчерченность.

Увеличивается доля коллагеновых волокон в

межмышечной соединительной ткани, что

является причиной снижения эластичности

мышц. Падают возбудимость миоцитов и

амплитуда их потенциалов действия.

Однако при регулярных двигательных на-

грузках активируется синтез многих белков, а

размеры клеток не только скелетных, но и

сердечной мышц, а также их митохондрий

увеличиваются. Это приводит к улучшению

сократительной активности миокарда, на-

полнения камер сердца и улучшению крово-

снабжения тканей. Одновременно такие на-

грузки приводят к поддержанию умственной

работоспособности, преобладанию положи-

тельных эмоций. Эти механизмы лежат в ос-

нове профилактического действия регуляр-

ных физических нагрузок на организм пожи-

лых и старых людей. Наблюдения в течение

многих лет над 120 000 мужчин семи стран

(США, Японии, Финляндии и др.) показало,

что физические упражнения в часы досуга на

'/? уменьшают риск развития болезней сердца

и кровеносных сосудов.

Глава 7 ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

7.1.

ФУНКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ

СИСТЕМЫ

Центральная нервная система (ЦНС) в орга-

низме выполняет интегрирующую роль. Она

объединяет в единое целое все ткани, орга-

ны,

координируя их специфическую актив-

ность в составе целостных гомеостатических

и поведенческих функциональных систем

(П.К.Анохин). Основными частными функ-

циями ЦНС являются следующие.

1.

Управление деятельностью опорно-дви-

гательного аппарата. ЦНС регулирует тонус

мышц и посредством его перераспределения

поддерживает естественную позу, а при нару-

шении восстанавливает ее, инициирует все

виды двигательной активности (физическая

работа, физкультура, спорт, любое переме-

щение организма).

2.

Регуляция работы внутренних органов

осуществляется посредством вегетативной

нервной системы и эндокринными железами:

а) в покое — обеспечение гомеостазиса (по-

стоянства внутренней среды организма);

б) во время работы — приспособительная ре-

гуляция деятельности внутренних органов

согласно потребностям организма и поддер-

жание гомеостазиса. Интенсивность функцио-

нирования отдельных органов изменяется в

широком диапазоне и соответствует потреб-

ностям организма в данный момент. Функ-

ция одних органов может угнетаться, других,

напротив, — стимулироваться. Например,

при увеличении физической нагрузки дея-

тельность сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем усиливается, а желудочно-

кишечного тракта — тормозится. С помощью

вегетативной нервной системы регуляторные

94

влияния осуществляются очень быстро — в

течение одной или нескольких секунд, а не-

редко и предшествуют физической нагрузке.

Регуляторные влияния с помощью гормонов

развиваются более медленно, но продолжа-

ются более длительно.

3.

Обеспечение

сознания и всех видов психи-

ческой деятельности. Психическая деятель-

ность — это идеальная, субъективно осозна-

ваемая деятельность организма, осущест-

вляемая с помощью нейрофизиологических

процессов. Высшая нервная деятельность

(ВНД) — это совокупность нейрофизиологи-

ческих процессов, обеспечивающих созна-

ние,

подсознательную переработку информа-

ции и целенаправленное поведение организ-

ма в окружающей среде. Психическая дея-

тельность осуществляется с помощью ВНД.

Она протекает осознанно, независимо от

того,

сопровождается физической работой

или нет. Высшая нервная деятельность

может протекать осознанно и подсознатель-

но.

Представление о высшей и низшей нерв-

ной деятельности ввел И.П.Павлов. Низшая

нервная деятельность — это совокупность

нейрофизиологических процессов, обеспечи-

вающих осуществление безусловных рефлек-

сов.

4.

Формирование взаимодействия организ-

ма с

окружающей

средой реализуется, напри-

мер,

с помощью реакции избегания или из-

бавления от неприятных раздражителей (за-

щитные реакции организма), регуляции ин-

тенсивности обмена веществ при изменении

температуры окружающей среды. Изменения

внутренней среды организма, воспринимае-

мые субъективно в виде ощущений, также

побуждают организм к той или иной целена-

правленной двигательной активности. Так,

например, в случае недостатка воды и по-

вышения осмотического давления жидкостей

организма возникает жажда, которая ини-

циирует поведение, направленное на поиск и

прием воды. Любая деятельность самой ЦНС

реализуется в конечном итоге с помощью

функционирования отдельных клеток.

7.2.

ФУНКЦИИ КЛЕТОК ЦНС И ЛИКВОРА

Мозг человека содержит около 50 млрд нерв-

ных клеток, взаимодействие между которыми

осуществляется посредством множества си-

напсов. Число их в тысячи раз больше самих

клеток (10

15

—10

16

), так как их аксоны делятся

многократно дихотомически. Нейроны ока-

зывают влияние на органы и ткани также по-

средством синапсов. Нервные клетки имеют-

\ v ър г

vV V у^Дендриты

\|У[ \U- Пресинаптическое

"vN j ) \^у\^ окончание

^>^VV (~\ Y_

Интеграция

Тело \ /-~^г

Аксонный J/

Генерация

холмик

Щ

импульса

f 1_

Проведение

импульса

Аксон

Узловой перехват

Миелиновая оболочка

Выделение медиатора

1

:_

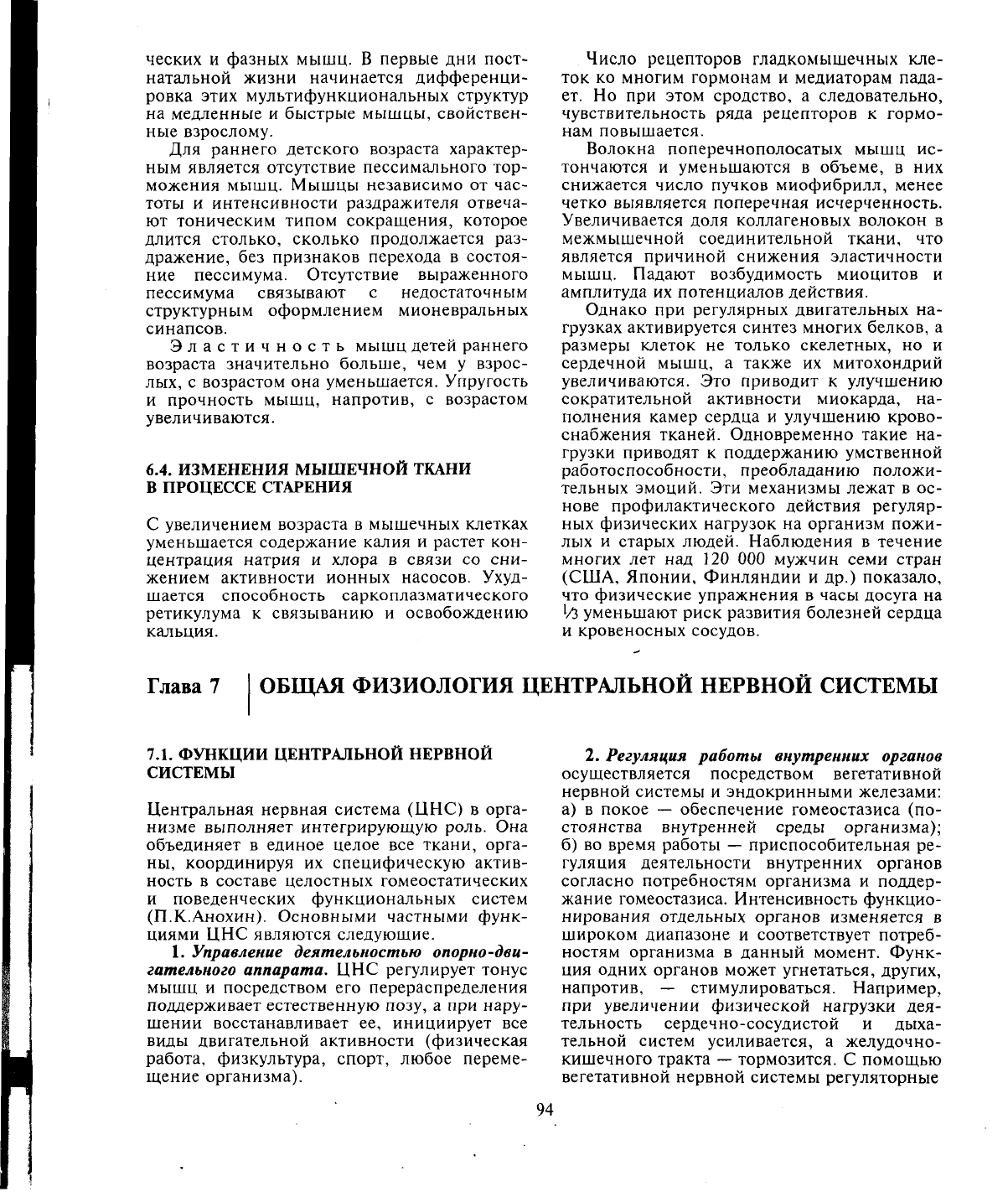

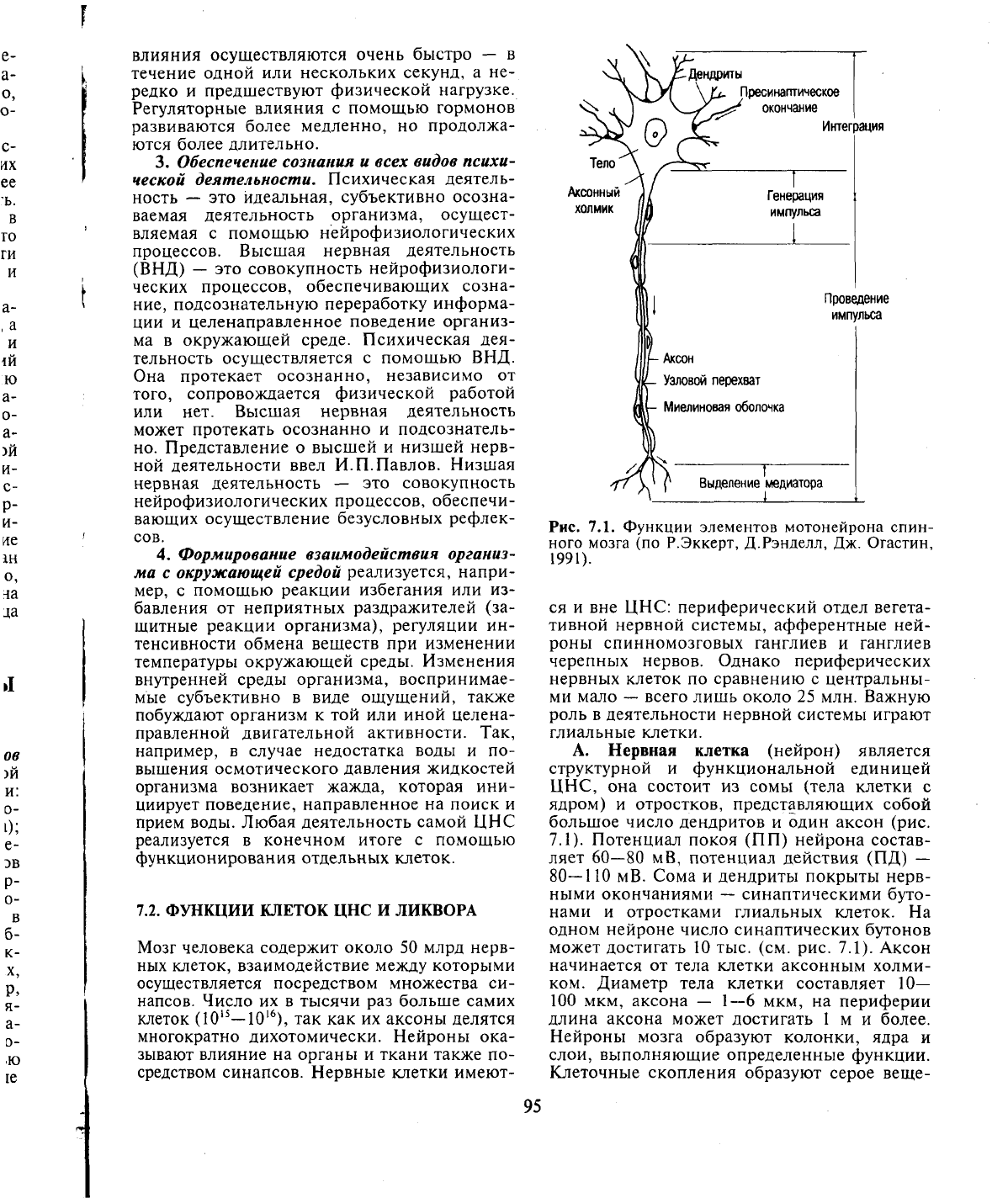

Рис. 7.1. Функции элементов мотонейрона спин-

ного мозга (по Р.Эккерт, Д.Рэнделл, Дж. Огастин,

1991).

ся и вне ЦНС: периферический отдел вегета-

тивной нервной системы, афферентные ней-

роны спинномозговых ганглиев и ганглиев

черепных нервов. Однако периферических

нервных клеток по сравнению с центральны-

ми мало

—

всего лишь около 25 млн. Важную

роль в деятельности нервной системы играют

глиальные клетки.

А. Нервная клетка (нейрон) является

структурной и функциональной единицей

ЦНС,

она состоит из сомы (тела клетки с

ядром) и отростков, представляющих собой

большое число дендритов и один аксон (рис.

7.1). Потенциал покоя (ПП) нейрона состав-

ляет 60—80 мВ, потенциал действия (ПД) —

80—110 мВ. Сома и дендриты покрыты нерв-

ными окончаниями — синаптическими буто-

нами и отростками глиальных клеток. На

одном нейроне число синаптических бутонов

может достигать 10 тыс. (см. рис. 7.1). Аксон

начинается от тела клетки аксонным холми-

ком. Диаметр тела клетки составляет 10—

100 мкм, аксона — 1—6 мкм, на периферии

длина аксона может достигать 1 м и более.

Нейроны мозга образуют колонки, ядра и

слои, выполняющие определенные функции.

Клеточные скопления образуют серое веще-

95

ство мозга. Между клетками проходят немие-

линизированные и миелинизированные нерв-

ные волокна (дендриты и аксоны нейронов).

Функциями нервной клетки

являются получение, переработка и хранение

информации, передача сигнала другим нерв-

ным клеткам, регуляция деятельности эффек-

торных клеток различных органов и тканей

организма. Целесообразно выделить следую-

щие функциональные структуры нейрона.

1.

Структура, обеспечивающая синтез мак-

ромолекул, которые транспортируются по ак-

сону и дендритам, — сома (тело нейрона),

выполняющая трофическую функцию по от-

ношению к отросткам (аксону и дендритам)

и клеткам-эффекторам. Отросток, лишенный

связи с телом нейрона, дегенерирует.

2.

Структуры, воспринимающие импульсы

от других нервных клеток,

—

тело и дендриты

нейрона с расположенными на них шипика-

ми,

занимающими до 40 % поверхности сомы

нейрона и дендритов. Если шипики не полу-

чают импульсацию, они исчезают. Импульсы

могут поступать и к окончанию аксона

—

ак-

соаксонные синапсы, например, в случае

пресинаптического торможения.

3.

Структура, где обычно возникает потен-

циал действия (генераторный пункт ПД), —

аксонный холмик.

4.

Структура, проводящая возбуждение к

другому нейрону или к эффектору, — аксон.

5.

Структуры, передающие импульсы на

другие клетки, — синапсы.

В процессе натуральной деятельности

нервной системы отдельные нейоны объеди-

няются в ансамбли (модули), нейронные сети.

Последние могут включать несколько нейро-

нов,

десятки, тысячи нейронов, при этом со-

вокупность клеток, образующих модуль,

обеспечивает появление у модуля новых

свойств, которыми не обладают отдельные

нейроны. Деятельность каждой клетки в со-

ставе модуля становится функцией не только

поступающих к ней сигналов, но и функцией

процессов, обусловленных той или иной

конструкцией модуля (П.Г.Костюк).

Б.

Глиальные клетки (нейроглия — «нерв-

ный клей») более многочисленны, чем ней-

роны, составляют около 50 % объема ЦНС.

Они способны к делению в течение всей

жизни. Размеры глиальных клеток в 3—4 раза

меньше нервных, их число огромно, достига-

ет 14-Ю

10

, с возрастом оно увеличивается

(число нейронов уменьшается). Тела нейро-

нов,

как и их аксоны, окружены глиальными

клетками. Глиальные клетки выполняют не-

сколько функций: опорную, защитную, изо-

лирующую, обменную (снабжение нейронов

питательными веществами). Микроглиаль-

ные клетки способны к фагоцитозу, ритми-

ческому изменению своего объема (период

«сокращения» — 1,5 мин, «расслабления» —

4 мин). Циклы изменения объема повторя-

ются через каждые 2—20 ч. Полагают, что

пульсация способствует продвижению аксо-

плазмы в нейронах и влияет на ток межкле-

точной жидкости. Мембранный потенциал

клеток нейроглии составляет 70—90 мВ, од-

нако ПД они не генерируют — возникают

лишь локальные токи, электротонически

распространяющиеся от одной клетки к дру-

гой.

Процессы возбуждения в нейронах и

электрические явления в глиальных клетках,

по-видимому, взаимодействуют.

В.

Ликвор (цереброспинальная жидкость)

—

бесцветная прозрачная жидкость, заполняю-

щая мозговые желудочки, спинномозговой

канал и субарахноидальное пространство. Ее

происхождение связано с интерстициальной

жидкостью мозга, значительная часть ликво-

ра образуется сосудистыми сплетениями же-

лудочков мозга. Непосредственной питатель-

ной средой клеток мозга является интерсти-

циальная жидкость, в которую клетки выде-

ляют также и продукты своего обмена. Лик-

вор представляет собой совокупность фильт-

рата плазмы крови и интерстициальной жид-

кости, содержит около 90 % воды и около

10 % сухого остатка (2 % — органические,

8 % — неорганические вещества). От плазмы

крови ликвор отличается, как и межкле-

точная жидкость других тканей, низким со-

держанием белка (0,1 г/л и 75 г/л), меньшим

содержанием аминокислот (0,8 ммоль/л и

2,0 ммоль/л соответственно) и глюкозы

(3,9 ммоль/л и около 5,0 ммоль/л соответст-

венно). Его объем 100—200 мл (12—14 % об-

щего объема мозга), за сутки вырабатывается

около 600 мл. Обновление этой жидкости

происходит 4—8 раз в сутки, давление ликво-

ра составляет 7—14 мм рт.ст., в вертикальном

положении в 2 раза больше. Цереброспи-

нальная жидкость выполняет также защит-

ную роль: является своеобразной гидравли-

ческой «подушкой» мозга, обладает бактери-

цидными свойствами

—

ликвор содержит им-

муноглобулины G и А, систему комплемента,

моноциты и лимфоциты. Отток цереброспи-

нальной жидкости происходит несколькими

путями: 30—40 % — через субарахноидальное

пространство в продольный синус венозной

системы головного мозга; 10—20 % — через

периневральные пространства черепных и

спинномозговых нервов в лимфатическую

систему; часть ликвора реабсорбируется со-

судистыми сплетениями мозга.

96

7.3.

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЙРОНОВ

И СИНАПСОВ ЦНС

А. Нейроны делят на следующие группы.

1.

В зависимости от отдела ЦНС выделя-

ют нейроны соматической и вегетативной

нервной системы.

2.

По источнику или направлению передачи

информации

нейроны подразделяют на: а) аф-

ферентные, воспринимающие с помощью ре-

цепторов информацию о внешней и внутрен-

ней среде организма и передающие ее в выше-

лежащие отделы ЦНС; б) эфферентные, пере-

дающие информацию к рабочим органам —

эффекторам; нервные клетки, иннервирую-

щие эффекторы, иногда называют эффектор-

ными; эффекторные нейроны спинного мозга

(мптонейроны) делят на а- и у-мотонейроны;

в) вставочные (интернейроны), обеспечиваю-

щие взаимодействие между нейронами ЦНС.

3.

По виду медиатора, выделяющегося в

окончаниях аксонов, различают нейроны ад-

ренергические, холинергические, серотони-

нергические и т.д.

4.

По

влиянию —

возбуждающие и тормозя-

щие.

5. По

специфичности

воспринимаемой сен-

сорной информации

нейроны высших отделов

ЦНС могут быть моно-, би- и полимодаль-

ными. Например, мономодальными являют-

ся нейроны центров слуха в коре большого

мозга. Бимодальные нейроны встречаются во

вторичных зонах анализаторов в коре (нейро-

ны вторичной зоны зрительного анализатора

в коре большого мозга реагируют на световые

и звуковые раздражители). Полимодальные

нейроны — это нейроны ассоциативных зон

мозга, моторной коры, они реагируют на раз-

дражения рецепторов кожного, зрительного,

слухового и других анализаторов.

6. По активности — фоново-активные и

молчащие нейроны, возбуждающиеся только

в ответ на раздражение. Фоново-активные

нейроны различаются по общему рисунку ге-

нерации импульсов, так как одни нейроны

разряжаются непрерывно (ритмично или

аритмично), другие разряжаются «пачками»

импульсов. Интервалы между импульсами в

«пачке»

—

миллисекунды, между «пачками»

—

секунды. Фоново-активные нейроны играют

важную роль в поддержании тонуса ЦНС и

особенно коры большого мозга. Каждый ней-

рон ЦНС в среднем образует около 1000 си-

наптических окончаний.

5. Классификация синапсов ЦНС. /. В за-

висимости

от

местоположения:

аксосомати-

ческие, аксодендритные, аксоаксонные,

дендросоматические, дендродендритные.

2.

По эффекту

—

возбуждающие и тормо-

зящие.

3.

По способу передачи сигналов — хими-

ческие (наиболее распространенные в ЦНС),

в которых посредником (медиатором) пере-

дачи является химическое вещество; элект-

рические, в которых сигналы передаются

электрическим током; смешанные синап-

сы — электрохимические.

Химические синапсы имеют от-

носительно широкую синаптическую щель,

составляющую 20—50 нм. В пресинаптичес-

кой терминали имеется большое число пу-

зырьков — пресинаптических везикул диа-

метром около 50 нм, заполненных медиато-

ром — химическим передатчиком. Медиатор

образуется либо в теле нейрона, попадая в

синаптическую бляшку, пройдя через весь

аксон, либо непосредственно в синаптичес-

кой бляшке. В обоих случаях для синтеза ме-

диатора нужны ферменты, образующиеся в

теле клетки на рибосомах. Химические си-

напсы передают сигнал относительно мед-

ленно, односторонне, менее надежно, чем

электрические синапсы. Химическим синап-

сам присуще явление суммации. Электросек-

реторное сопряжение в химических синапсах

ЦНС,

как и в нервно-мышечных синапсах,

обеспечивается ионами Са

2+

— при возбужде-

нии пресинаптической терминали открыва-

ются Са-каналы. Са

2+

входит в нервное окон-

чание согласно концентрационному и час-

тично электрическому градиентам, запуская

процесс выделения медиатора в синаптичес-

кую щель. В последующем медиатор взаимо-

действует с белком-рецептором постсинапти-

ческой мембраны, что и приводит нервную

клетку в состояние возбуждения. По меха-

низму действия рецепторы делятся на две

группы: ионотропные, с помощью которых

активируются ионные каналы (эффект реа-

лизуется с помощью электрофизиологичес-

ких процессов), и метаботропные, когда

через белок-рецептор активируется цепочка

внутриклеточных биохимических реакций с

помощью вторых посредников.

Электрические возбуждаю-

щие синапсы обнаружены в головном

мозге млекопитающих в составе мезенце-

фального ядра тройничного нерва, вестибу-

лярного ядра Дейтерса, ядра нижней оливы

продолговатого мозга. Имеются следующие

электрические синапсы: аксон—сома; ак-

сон—дендрит; аксон—аксон; дендрит—денд-

рит; дендрит—сома; сома—сома. Электричес-

кие синапсы характерны для сердца, гладких

мышц, секреторных клеток. Электрические

синапсы имеют щель на порядок меньше,

4-5484

чем у химических синапсов, проводят сигнал

в обе стороны без синаптической задержки,

передача не блокируется при удалении Са

2+

,

они малочувствительны к фармакологичес-

ким препаратам и ядам, практически неутом-

ляемы, как и нервное волокно. Контакти-

рующие мембраны клеток в составе электри-

ческого синапса связаны друг с другом полу-

каналами белковой природы — коннексона-

ми (англ. connection — связь). Очень низкое

удельное сопротивление сближенных пре- и

лостсинаптических мембран обеспечивает

хорошую электрическую проводимость. Оп-

ределенный вклад в обеспечение хорошей

электрической проводимости вносится кон-

нексонами. Через них клетки обмениваются

некоторыми компонентами цитоплазмы —

аминокислотами, пептидами, РНК, метабо-

литами, циклическими нуклеотидами.

Механизм передачи возбуждения в элект-

рическом синапсе подобен таковому в нерв-

ном волокне: ПД, возникающий на преси-

наптической мембране, непосредственно —

электрически раздражает постсинаптическую

мембрану. Работа электрических синапсов

может регулироваться близлежащими хими-

ческими синапсами. Например, между шипи-

ками клеток ядра нижней оливы продолгова-

того мозга передача возбуждения блокирует-

ся,

если выделяется медиатор в соседнем хи-

мическом синапсе. Электрические синапсы,

как выяснилось, оказывают определенное

влияние на метаболизм контактирующих

клеток. Имеются данные о наличии в ЦНС и

тормозных электрических синапсов, однако

они изучены недостаточно.

Электрохимические синапсы

обнаружены между нейронами латерального

вестибулярного ядра.

7.4. МЕДИАТОРЫ И РЕЦЕПТОРЫ ЦНС

Медиаторами ЦНС являются многие хими-

ческие вещества, разнородные в структурном

отношении (в головном мозге к настоящему

времени обнаружено около 30 биологически

активных веществ). Вещество, из которого

синтезируется медиатор (предшественник

медиатора), попадает в нейрон или его окон-

чание из крови или ликвора, в результате

биохимических реакций под действием фер-

ментов превращается в соответствующий ме-

диатор, затем транспортируется в синапти-

ческие везикулы. По химическому строению

их можно разделить на несколько групп,

главными из которых являются амины, ами-

нокислоты, полипептиды. Достаточно широ-

ко распространенным медиатором является

ацетилхолин.

А. Ацетилхолин встречается в коре боль-

шого мозга, в стволе, в спинном мозге, из-

вестен в основном как возбуждающий медиа-

тор;

в частности, является медиатором а-мо-

тонейронов спинного мозга, иннервирующих

скелетную мускулатуру. С помощью ацетил-

холина а-мотонейроны по коллатералям

своих аксонов передают возбуждающее влия-

ние на тормозные клетки Реншоу. В ретику-

лярной формации ствола мозга, в гипотала-

мусе обнаружены М- и Н-холинорецепторы.

В ЦНС установлено 7 типов Н-холинорецеп-

торов. В ЦНС основными М-холинорецепто-

рами являются М,- и М

2

-рецепторы. М,-хо-

линорецепторы локализуются на нейронах

гиппокампа, полосатого тела, коры большого

мозга. М2-холинорецепторы локализованы на

клетках мозжечка, ствола мозга. Н-холиноре-

цепторы довольно плотно расположены в об-

ласти гипоталамуса и покрышки. Эти рецеп-

торы изучены достаточно хорошо, они вы-

делены с помощью а-бунгаротоксина (ос-

новной компонент яда ленточного крайта) и

а-нейротоксина, содержащегося в яде кобры.

При взаимодействии ацетилхолина с Н-холи-

норецепторным белком последний изменяет

свою конформацию, в результате чего откры-

вается ионный канал. При взаимодействии

ацетилхолина с М-холинорецептором акти-

вация ионных каналов (К

+

, Са

2+

) осущест-

вляется с помощью вторых внутриклеточ-

ных посредников (цАМФ — циклический

аденозинмонофосфат для М

2

-рецептора и

ИФ

3

/ДАГ — инозитол-3-фосфат (диацилгли-

церол для М,-рецептора). Ацетилхолин акти-

вирует как возбуждающие, так и тормозные

нейроны, что и определяет его эффект. Тор-

мозное влияние ацетилхолин оказывает с по-

мощью М-холинорецепторов в глубоких

слоях коры большого мозга, в стволе мозга,

хвостатом ядре.

Б.

Амины (дофамин, норадреналин, серото-

нин,

гистамин). Большинство из них в значи-

тельных количествах содержится в нейронах

ствола мозга, в меньших количествах выявля-

ется в других отделах ЦНС.

Амины обеспечивают возникновение

процессов возбуждения и торможения, на-

пример, в промежуточном мозге, в черной

субстанции, в лимбической системе, в поло-

сатом теле. Норадренергические нейроны

сконцентрированы в основном в области го-

лубого пятна (средний мозг), где их насчи-

тывается всего несколько сотен. Но ответ-

вления их аксонов встречаются по всей

ЦНС.

98

Норадреналин является тормозным медиа-

тором клеток Пуркинье мозжечка и перифе-

рических ганглиев; возбуждающим — в гипо-

таламусе, в ядрах эпиталамуса. В ретикуляр-

ной формации ствола мозга и гипоталамусе

обнаружены а- и р-адренорецепторы.

Дофаминорецепторы подразделяют на Д,- и

Д

2

-подтипы. Д,-рецепторы локализуются на

клетках полосатого тела, действуют посредст-

вом дофаминчувствительной аденилатцикла-

зы,

как и Д

2

-рецепторы. Д

2

-рецепторы обна-

ружены в гипофизе. При действии на них до-

фамина угнетаются синтез и секреция про-

лактина, окситоцина, меланоцитстимулиру-

ющего гормона, эндорфина. Д

2

-рецепторы

найдены на нейронах полосатого тела, где их

функция пока не определена.

Серотонин. С его помощью в нейро-

нах ствола мозга передаются возбуждающие

и тормозящие влияния, в коре мозга — тор-

мозящие влияния. Имеется несколько типов

серотонинорецепторов. Серотонин реализует

свое влияние с помощью ионотропных и ме-

таботропных рецепторов (цАМФ и

ИФ

3

/ДАГ). Серотонин содержится главным

образом в структурах, имеющих отношение к

регуляции вегетативных функций. Особенно

много его в лимбической системе, ядрах шва.

В нейронах названных структур выявлены

ферменты, участвующие в синтезе серотони-

на. Аксоны этих нейронов проходят в буль-

боспинальных путях и оканчиваются на ней-

ронах различных сегментов спинного мозга.

Здесь они контактируют с клетками преган-

глионарных симпатических нейронов и со

вставочными нейронами желатинозной суб-

станции. Полагают, что часть этих так назы-

ваемых симпатических нейронов (а может

быть, и все) являются серотонинергическими

нейронами вегетативной нервной системы.

Их аксоны, согласно последним данным,

идут к органам желудочно-кишечного тракта

и стимулируют их сокращения.

Гнетами н. Довольно высокая его

концентрация обнаружена в гипофизе и сре-

динном возвышении гипоталамуса

—

именно

здесь сконцентрировано основное количест-

во гистаминергических нейронов. В осталь-

ных отделах ЦНС уровень гистамина очень

низок. Медиаторная роль его изучена мало.

Выделяют Н,-, Н

2

- и Н

3

-гистаминорецепто-

ры.

Н,-рецепторы имеются в гипоталамусе и

участвуют в регуляции потребления пищи,

терморегуляции, секреции пролактина и

антидиуретического гормона. Н

2

-рецепторы

обнаружены на глиальных клетках. Свое вли-

яние гистамин реализует с помощью вторых

посредников (цАМФ и ИФ

3

/ДАГ).

В.

Аминокислоты. Кислые амино-

кислоты (глицин, гамма-аминомасляная

кислота) являются тормозными медиаторами

в синапсах ЦНС и действуют на соответ-

ствующие рецепторы (см. раздел 7.8), гли-

цин — в спинном мозге, в стволе мозга,

ГАМ К

— в коре большого мозга, мозжечке,

стволе мозга, спинном мозге. Нейтраль-

ные аминокислоты (альфа-глутамат,

альфа-аспартат) передают возбуждающие

влияния и действуют на соответствующие

возбуждающие рецепторы. Предполагается,

что глутамат может быть медиатором аффе-

рентов в спинном мозге. Рецепторы глутами-

новой и аспарагиновой аминокислот имеют-

ся на клетках спинного мозга, мозжечка, та-

ламуса, гиппокампа, коры большого мозга.

Глутамат — основной возбуждающий медиа-

тор ЦНС (75 % возбуждающих синапсов

мозга).

Рецепторы глутамата ионотропные

(К

+

, Са

2+

, Na

+

) и метаботропные (цАМФ и

ИФз/ДАГ).

Г.

Полипептиды также выполняют медиа-

торную функцию в синапсах ЦНС. В част-

ности, вещество П является медиатором ней-

ронов, передающих сигналы боли. Особенно

много этого полипептида содержится в дор-

сальных корешках спинного мозга. Это по-

служило основанием к предположению, что

вещество П может быть медиатором чувстви-

тельных нервных клеток в области их пере-

ключения на вставочные нейроны. Вещество

П в больших количествах содержится в гипо-

таламической области. Различают два вида

рецепторов вещества П: рецепторы типа SP-

Р,

расположенные на нейронах мозговой

перегородки, и рецепторы типа SP-E, распо-

ложенные на нейронах коры большого мозга.

Энкефалины и эндорфины —

медиаторы нейронов, блокирующих болевую

импульсацию. Они реализуют свое влияние

посредством соответствующих опиатных ре-

цепторов, которые особенно плотно распола-

гаются на клетках лимбической системы,

много их также на клетках черной субстан-

ции, ядрах промежуточного мозга и солитар-

ного тракта, имеются они на клетках голубо-

го пятна, спинного мозга. Их лигандами яв-

ляются р-эндорфин, динорфин, лей- и ме-

тэнкефалины. Различные опиатные рецепто-

ры обозначаются буквами греческого алфа-

вита: ц, к, ст, х, Е. К-рецепторы взаимодейст-

вуют с динорфином и лей-энкефалином, из-

бирательность действия других лигандов на

опиатные рецепторы не доказана.

Ангиотензин участвует в передаче

информации о потребности организма в

воде,

люлиберин — в половой актив-

4*

ности. Связывание ангиотензина с рецепто-

рами вызывает увеличение проницаемости

клеточных мембран для Са

2+

. Эта реакция

обусловлена не конформационными измене-

ниями рецепторного белка, а процессами

фосфорилирования мембранных белков

вследствие активации аденилатциклазной

системы и изменением синтеза простаглан-

динов. Рецепторы к ангиотензину обнаруже-

ны на нейронах головного мозга, на клетках

среднего и промежуточного мозга, коры

большого мозга.

На нейронах головного мозга выявлены

ВИП-рецепторы и рецепторы к соматостати-

ну. Рецепторы к холецистокинину обнаружены

на клетках коры большого мозга, хвостатого

ядра, обонятельных луковиц. Действие холе-

цистокинина на рецепторы повышает прони-

цаемость мембран для Са

2+

посредством ак-

тивации аденилатциклазной системы.

Д. АТФ также может выполнять роль

классического медиатора, в частности в ней-

ронах уздечки (возбуждающий эффект).

В спинном мозге выделяется вместе с

ГАМ

К,

но выполняет возбуждающую функцию.

Весьма разнообразны рецепторы к АТФ,

одни из них ионотропные, другие — метабо-

тропные. АТФ и аденозин участвуют в фор-

мировании болевых ощущений, ограничива-

ют перевозбуждение ЦНС.

Е.

Химические вещества, циркулирующие в

крови (некоторые гормоны, простагланди-

ны),

оказывающие модулирующее влияние

на активность синапсов. Простагландины —

ненасыщенные оксикарбоновые кислоты,

высвобождаемые из клеток, влияют на мно-

гие звенья синаптического процесса, напри-

мер на секрецию медиатора, работу адени-

латциклаз. Они обладают высокой физиоло-

гической активностью, но быстро инактиви-

руются и потому действуют локально.

Ж. Гипоталамические нейрогормоны, регу-

лирующие функцию гипофиза, также выпол-

няют медиаторную роль.

Физиологические эффекты действия неко-

торых медиаторов головного мозга. Н о р-

адреналин регулирует настроение, эмо-

циональные реакции, обеспечивает поддер-

жание бодрствования, участвует в механиз-

мах формирования некоторых фаз сна, сно-

видений; дофамин — в формировании

чувства удовольствия, регуляции эмоцио-

нальных реакций, поддержании бодрствова-

ния. Дофамин полосатого тела регулирует

сложные мышечные движения. Серою-

н и н ускоряет процессы обучения, форми-

рование болевых ощущений, сенсорное вос-

приятие, засыпание; ангиотензин —

повышение АД, торможение синтеза катехол-

аминов, стимулирует секрецию гормонов,

информирует ЦНС об осмотическом давле-

нии крови. Олигопептиды

—

медиато-

ры настроения, полового поведения; переда-

чи ноцицептивного возбуждения от перифе-

рии к ЦНС, формирования болевых ощуще-

ний. Эндорфины, энке фалины,

пептид, вызывающий дельт а-с о н,

дают антиболевые реакции, повышение ус-

тойчивости к стрессу, сон. Простаглан-

дины вызывают повышение свертываемос-

ти крови; изменение тонуса гладких мышц,

усиление физиологического эффекта медиа-

торов и гормонов. Мозгоспецифичные белки

различных отделов головного мозга влияют

на процессы обучения.

Согласно принципу Дейла, один нейрон син-

тезирует и использует один и тот же медиа-

тор во всех разветвлениях своего аксона («один

нейрон — один медиатор»). Кроме основного

медиатора, как выяснилось, в окончаниях

аксона могут выделяться и другие — сопутст-

вующие медиаторы (комедиаторы), играю-

щие модулирующую роль или более медлен-

но действующие. Однако в спинном мозге

установлено два быстродействующих типич-

ных медиатора в одном тормозном нейро-

не —

ГАМ

К и глицин и даже один тормоз-

ный (ГАМК) и один возбуждающий (АТФ).

Поэтому принцип Дейла в новой редакции

сначала звучал так: «Один нейрон — один

быстрый медиатор», а затем: «Один нейрон —

один быстрый синаптический эффект».

Эффект действия медиатора зави-

сит в основном от свойств ионных каналов

постсинаптической мембраны. Это явление

особенно ярко демонстрируется при сравне-

нии эффектов отдельных медиаторов в ЦНС

и в периферических синапсах организма.

Ацетилхолин, например, в коре мозга при

микроаппликациях на разные нейроны

может вызывать возбуждение и торможение,

в синапсах сердца

—

торможение, в синапсах

гладкой мускулатуры желудочно-кишечного

тракта — возбуждение. Катехоламины стиму-

лируют сердечную деятельность, но тормозят

сокращения желудка и кишечника.

7.5. МЕХАНИЗМ ВОЗБУЖДЕНИЯ НЕЙРОНОВ

Механизм передачи возбуждения в химичес-

ких синапсах ЦНС в общих чертах таков же,

как и в нервно-мышечном синапсе. Однако

имеется ряд отличительных особенностей.

1.

В

возникновении

ПД в нейронах в отли-

чие от нервных и мышечных волокон (ске-

100